|

|

Ле Корбюзье. Планировка города. Часть 1. Общее положение

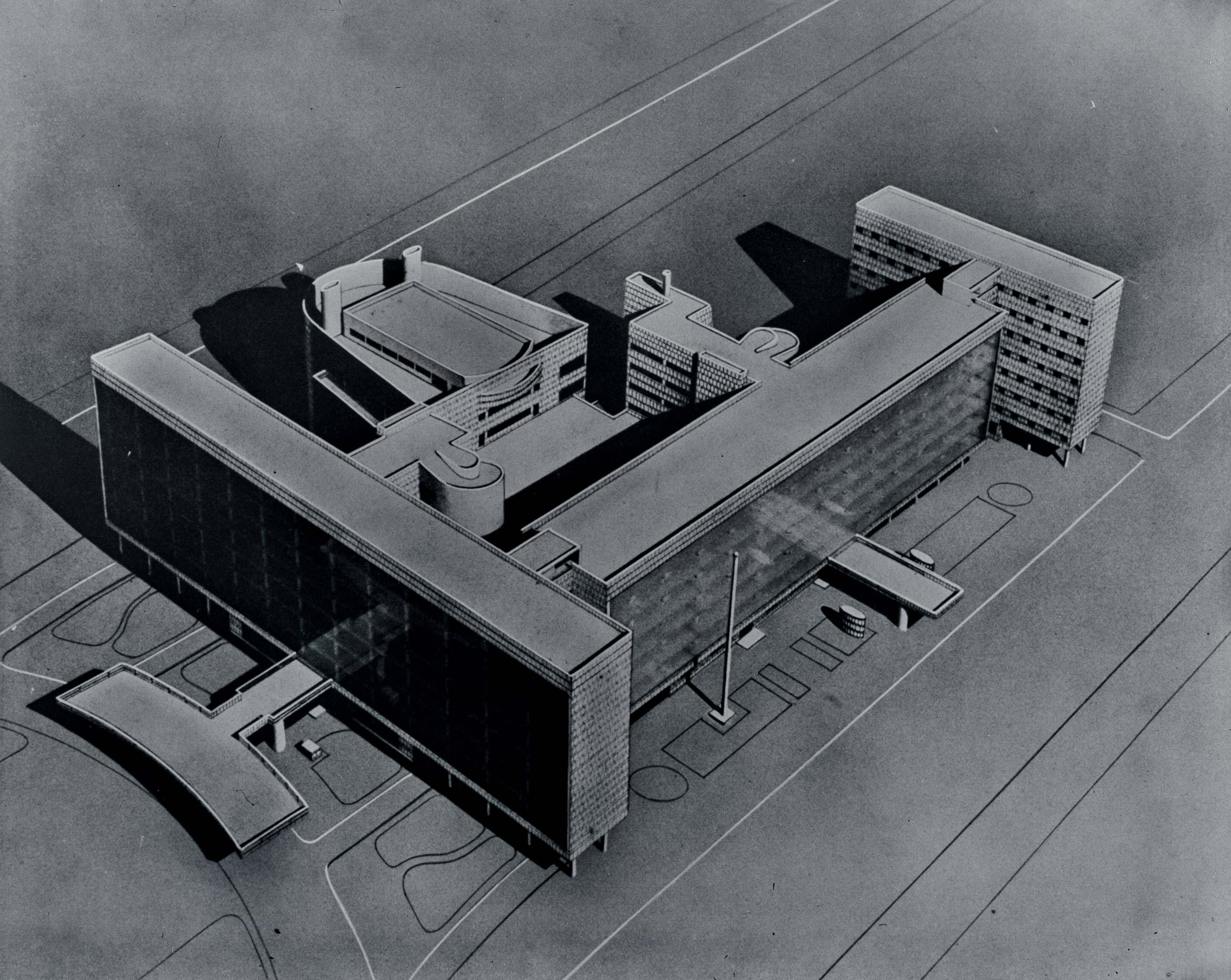

Ле Корбюзье и П. Жанере. Проект дома Центросоюза. Макет. Фото: Eduard Selleke. Источник: dspace.ut.ee. Подробнее о проекте

Публикуем письмо Корбюзье С. М. Горному, введение и 1-ю часть книги Ле Корбюзье. «Планировка города» (Перевод с французского С. М. Горного. — Москва : ОГИЗ—ИЗОГИЗ, 1933). Предисловие С. М. Горного к книге см. здесь.

ПИСЬМО КОРБЮЗЬЕ С. М. ГОРНОМУ

Я прочитал с живым интересом вашу статью по поводу моего ответа на вопросы из Москвы. Я не вхожу в обсуждение ваших замечаний. Я ответил на то, о чем у меня было свое мнение... Моя исходная точка является, конечно, исходной точкой человека, живущего на Западе. Однако во время моих трех посещений Москвы я попытался понять ваше устройство и сочувственно судить о нем. Я — конструктор по складу ума; я люблю положительные ценности: они привлекают мое внимание, они возбуждают мой интерес: у вас их имеется много. По характеру я — оптимист и в жизни совершенно бескорыстен. Я действую, преследуя осуществление целей, ведущих к гармонии. То, что я почувствовал, может быть самое верное в советском явлении, — это вот что: только русская художественная душа допустила чудо устремления к огромной общей мечте. Я считаю, что силы, воодушевляющие вас, опираются, базируются на эстетике, и для меня, несмотря на слова «рациональные», «функциональные», которые сейчас очень в моде, для меня это определение является наилучшим комплиментом, и оно содержит в себе надежду на успех. Одной воли недостаточно; воля и разум могут разрушать, но могучий инстинкт, любовь к чему-нибудь могут возвести людей и народы к наивысшей участи.

Не принимайте меня слишком за ученика Уэллса, я никогда ничего не читал из его сочинений. Не думайте, что мои поиски «точного воздуха» являются болезненным проявлением. Я родился на лоне природы, я — поклонник природы, и поэтому я мечтаю о «точном воздухе», изготовленном на заводе. Таким образом, мы будем иметь настоящий воздух.

Это очень важный вопрос. Я разработал в международном масштабе вопросник: «воздух, звук, свет».

В этом вопроснике я обращаюсь к врачам сперва, затем — к химикам, к физикам. Наконец, к архитекторам. Мы, профессиональные архитекторы, живем в нестерпимой неуверенности: прогресс окончательно приостановлен. Нужно, чтобы мы были осведомлены.

Во мне так мало от Уэллса, что после моего ответа в Москву я составил с большой точностью около двадцати больших чертежей, которые представляют собой рассчитанные и вычерченные существующие достоверности. Я назвал объект этих изучений: «лучезарный город». Слово лучезарный (radieux) не имеет ничего общего со словами: «радиальный» (radial) или «лучеиспускающий» (radiant). Лучезарный обозначает веселый, радостный, как рай; молодая девушка лучиста (иногда); небо лучезарно часто и т. д.

В этом моя планированная доктрина.

Те, которые называют себя «функционалистами» и т. д., очень критикуют меня. Меня называют утопистом, звездочетом, человеком, который ставит себя вне стычек. Пусть говорят. Я гляжу вперед, пробую организовать в моей области современный город и даже современную жизнь. И я этого добьюсь. В ответ на вопрос: чему служит город, большой город, я не впаду в утопию, которая в ходу у вас — в утопию о перенесении города в деревню. Я же переношу деревню в город. Если я сумел быть достаточно ясным в своем ответе по Москве, то вы могли оценить, что солнце, воздух, свет, товарищество и общественная сила являются объектом моих изысканий.

Я говорю: «общественная сила», и этим самым я мотивирую сущность города, т. е. страстное сочетание мечтаний (как бы хрупки они ни были) толпы, которая хочет дать свою идею. Кому? Тому месту, которое является большим городом, там, где образовался центр. В цивилизации есть центр; другой центр, другой полюс — это индивидуум, изолированный в своем размышлении. Два полюса взаимно необходимы друг другу. Никогда еще я не был так сильно углублен в вопросы планировки, так близок к истине, так близок к разрешению города эпохи машинизма. Я мечтаю, но я стою твердо на земле (к счастью).

То, что меня тревожит в предложениях, которые выдвигаются тут и там, — это отсутствие общего решения: разрешение не охватывает всего.

Я присутствовал у вас на дискуссии, я видал у вас предложения решений, которые меня не удивили. На всех ваших усилиях можно написать: энтузиазм; это великолепно; но я прибавлю: наивность; я прибавлю также: талант. Ваша молодежь полна таланта, но, поверьте, что она в десять раз более романтична, чем я.

Я много смотрел и наблюдал в Москве; вы имеете у себя ряд академиков, так же убеленных сединами, как и наши. И вы имеете молодежь, какую все народы были бы счастливы иметь. (Отметьте, что кое-кто из вашей молодежи имеет седые волосы). Вы действуете, что очень редко на земле в наше время. И вы строите вещественно и умно. В постройке, в планировке никогда достаточно не думают о необходимости ума, замысла, радости и остроумия.

Искренно преданный вам

Корбюзье

ВВЕДЕНИЕ

Город — орудие труда.

Города не выполняют больше этой функции. Они бездейственны, они «изнашивают» тело, они противятся разуму.

Увеличивающийся в них беспорядок оскорбителен; их упадок задевает наше самолюбие и оскорбляет наше достоинство.

Они недостойны нашей эпохи, они больше недостойны нас.

Город.

Это — подчинение природы человеку. Это — выступление человека против природы, человеческая организация защиты и труда.

Это — творение.

Поэзия — человеческий акт, согласованные соотношения между ощущаемыми образами. Поэзия природы есть не что иное, как произведение разума. Город — это могучий образ, который усиливает деятельность нашего ума. Почему бы ему не стать источником поэзии?

Геометрия — это средство, которым мы пользуемся для восприятия окружающего и для самовыражения.

Геометрия является основой.

Она является также вещественным остовом символов, обозначающих совершенство, божественное.

Она дает нам возвышенное удовлетворение математики.

Машина происходит из геометрии. Таким образом, вся современная эпоха — под сильным влиянием геометрии; свою мечту она направляет в сторону радостей, даваемых геометрией.

Современная мысль и искусство после целого века анализа ищут вне случайного, и геометрия приводит их к математическому порядку, — положение, все более и более распространяющееся.

«Дом» ставит заново задачу архитектуры, выдвигая проблемы совершенно новых способов осуществления, исключительно нового плана, приспособленного к новой жизни, выдвигая проблему эстетики, вытекающей из нового способа мышления.

Бывают периоды, когда коллективная страсть поднимает эпоху (пангерманизм 1900—1920 гг., милосердие первых христиан и т. д.).

Эта страсть оживляет действия, ярко окрашивает их и дает им устремленность.

В настоящее время этой страстью является точность. Точность, далеко продвинутая и возведенная в идеал, обозначает искание совершенства.

Не нужно быть пораженцем, чтобы применять точность: для этого нужны настойчивая смелость и сила характера. Наша эпоха не знает ослабления и упадка. Она мощно подпирается действием. Не нужно быть пораженцем, чтобы сделать что бы то ни было (не быть ни идиотом, ни разочарованным). Надо верить, надо затронуть доброе в людях.

Не нужно быть пораженцем, чтобы мечтать о современной планировке, так как это значит согласиться, что многие из воспринятых идей будут уничтожены. Но теперь можно создать современную планировку, потому что такой момент наступил, и коллективная страсть приведена в движение самыми грубыми потребностями и руководится высоким чувством правды.

Пробуждение разума уже изменяет социальные рамки. Кажется, что последовательные опыты намечают решение и что гипотеза глубоко вросла в статистические истины. Бывают периоды, когда коллективная страсть способна поднять эпоху.

В прошлом году я работал над этой книгой в пустоте парижского лета. Это временное отсутствие жизни в большом городе, это спокойствие начали мне внушать мысль о том, что я позволил увлечь себя грандиозностью сюжета, увлечь за пределы реальных возможностей.

Подходит первое октября. В шесть часов — в сумерки — на Елисейских полях внезапно сумасшествие. После пустоты — вновь неистовое движение. Позже — каждый день подчеркивал все больше это возбуждение. Выйдя из дому и завернув за угол, мы сразу становимся данниками смерти: мчатся автомобили. Воспоминание переносит меня за двадцать лет назад, к моей студенческой молодости; мостовая принадлежала нам: там пели, там разглагольствовали..., конный омнибус катился потихоньку.

В это первое октября 1924 г., на Елисейских полях, мы присутствуем при событии — при титаническом возрождении того нового, что разбило три месяца каникул, — при возрождении движения. Автомобили, автомобили. Все быстрей и быстрей. Вас отталкивают; но вас охватывают энтузиазм, радость. Не энтузиазм от того, что видишь, как сверкают блестящие кузова под снопами фонарных лучей. А радость силы. Простое и искреннее наслаждение — быть внутри этой силы, этого могущества. Вы разделяете эту силу. Вы являетесь частью этого общества, суть которого — рассвет. Вы доверяете этому новому обществу; оно найдет великолепное выражение своей силе. Вы в это верите.

Его сила как поток, разбухший от гроз: сила разрушительной фурии. Город раздробляется, город не может больше существовать, город больше не живет. Город слишком стар. У потока нет русла. Получается своего рода катаклизм. Это, безусловно, ненормальная вещь: нарушение равновесия увеличивается с каждым днем.

Всякий теперь чувствует опасность. Отметим попутно, что в несколько лет забыли о радости жизни (этой доброй вековой радости спокойно доверяться своим ночам); мы все больше входим в положение загнанного зверя, нас поглощает ежедневное «спасайся, кто может»¹; знак изменен; нормальное в существовании разрушено и обозначено знаком отрицания.

____________

¹ Это вполне точно: мы рискуем жизнью на каждом шагу. Предположите, что вы поскользнулись и от слабости падаете...

Предлагают робкие поправки... Вы знаете эту ребяческую горячность, которую вкладывают жители деревушек, воздвигая поспешно, в страхе, импровизированные плотины, чтобы запрудить разбухший от бурь поток, несущий разрушение в своем яростном водовороте...

Пятнадцать лет назад, во время длительнейших путешествий, я измерял могучую силу архитектуры, но мне пришлось пройти через трудные этапы, чтобы найти нужное окружение. Архитектура, затопленная бессвязным наслоением эпох, мало волновала и привлекала разум только окольным путем. И, наоборот, архитектура, хорошо расположенная в своей среде, звучала бодрой гармонией и глубоко трогала. Я почувствовал на деле, вдали от учебников, наличие существенного фактора — планировки, но самое это слово я узнал значительно позднее.

Я весь отдавался искусству.

Однажды чтение Камилла Ситта², из Вены, коварно склонило меня к живописной планировке (urban). Доказательства Ситта были очень ловкими, и его теории казались правильными: они были построены на прошлом. По правде сказать, они сами были прошлым, мелким прошлым, сентиментальным прошлым, незначительным цветочком на краю дороги. Это было не прошлое апогея, а прошлое примирения. Красноречие Ситта хорошо подходило к трогательному возрождению «крыши», которая должна была в парадоксе, достойном безумца, гротескно сбить архитектуру с ее пути («регионализм»).

____________

² «Der Städtebau».

Когда, в 1922 г., по просьбе «Осеннего салона», я сделал диораму города с 3-миллионным населением, я доверился путям разума, и, переварив прежний лиризм, ощутил, что соответствую лиризму нашей эпохи, которую люблю.

Мои близкие, удивляясь тому, как смело я переступал через препятствия, говорили мне: «Вы занимаетесь 2000-м годом?» Повсюду журналисты писали: «город будущего». Я назвал, однако, эту работу «Современный город», современный, так как завтра не принадлежит никому.

Я чувствовал, что близилась развязка. Как все обрушилось в период с 1922 до 1925 г.!

Международная выставка декоративных искусств в Париже 1925 г. окончательно установила ненужность «оглядок» назад. Это будет полный поворот; страница будет перевернута. Можно допустить, что после «возвышенных» пустяков явятся, наконец, серьезные работы.

Декоративное искусство умерло. Современная планировка рождается с новой архитектурой. Эволюция необъятная, грозная, жестокая сожгла мосты к прошлому.

Недавно один молодой венский архитектор, страшно разочарованный, допускал неизбежную смерть старой Европы; только молодая Америка может, по его словам, поддерживать наши надежды.

«Проблемы архитектуры не ставятся уже больше в Европе, — говорит он, — до сегодняшнего дня мы ползли на коленях, подавленные, раздавленные тяжелым бременем чередовавшихся культур. Сначала эпоха Возрождения, а затем Людовики истощили нас. Мы слишком богаты, мы пресыщены, в нас нет больше непосредственности, которая может породить архитектуру».

«Архитектурная проблема старой Европы, — ответил ему я, — это большой современный город. Это будет ДА или НЕТ, жизнь или медленное угасание. Одно или другое, но одно может остаться, если этого захотеть. И именно наши тяжеловесные культуры принесут нам решение чистое, отцеженное, прошедшее через все решета разума и лучших чувств.

Директор нью-йоркского «Broom» говорил мне, стоя перед диорамой 1922 г.:

«Через 200 лет американцы будут любоваться разумными произведениями современной Франции, а французы будут удивляться романтическим небоскребам Нью-Йорка».

Вывод:

В дилемме: вера — неверие, лучше — вера.

В дилемме: созидание — разрушение, лучше — созидание.

Быть юным и полным здоровья — это значит быть в состоянии много производить, но нужны будут годы, чтобы производить хорошо.

Быть вскормленным предшествовавшими цивилизациями — это значит иметь возможность рассеять темноту и ясно смотреть на вещи. Думать, что, миновав студенческий возраст, вы уже представляете собою «обносок» — это значит быть пораженцем. Почему решать, что мы стары? Стары? Европейский XX век может быть прекрасной зрелостью цивилизации. Старая Европа вовсе не стара. Это — одни слова. Старая Европа полна силы. Наш разум, вскормленный веками, изобретателен и жив; его сила — в голове, в то время как у Америки крепкие руки и благодарная сентиментальность юности. Если в Америке производят и чувствуют, то в Европе мыслят.

Нет никаких оснований хоронить старую Европу.

I частьОБЩЕЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

1

Человек идет прямо, потому что у него есть цель,

он знает, куда он идет,

он решил куда-то итти — и он идет прямо.

ПУТЬ ОСЛОВ, ПУТЬ ЛЮДЕЙ

Человек идет прямо, потому что у него есть цель; он знает, куда он идет. Он решил итти куда-то — и он идет прямо.

Осел идет зигзагами, позевывая, взбалмошный и рассеянный; идет зигзагами, чтобы обойти камни, уклоны, чтобы найти тень; он затрудняет себя как можно меньше.

У человека разум управляет чувством; он обуздывает свои чувства и инстинкты во имя своей цели.

Разумом он владычествует над животным в себе. Разумом создает он правила, которые являются результатом опыта. Опыт родится из труда; человек работает, чтобы не погибнуть. Чтобы производить, нужна линия поведения; нужно подчиняться правилам опыта. Нужно думать заранее о результатах.

Осел ни о чем не думает, — ему бы только не беспокоиться.

Осел избороздил все города континента, а также, к несчастью, и Париж.

На землях, которые понемногу заполняются жителями, проходила тележка, проходила как попало, по прихоти рытвин и бугров, булыжников или топи; ручеек был большим препятствием. Так родились дороги и пути. На перекрестках дорог, у воды, построили первые лачуги, первые дома, первые поселки; дома расположились в ряд, вдоль дорог, вдоль пути ослов. Вокруг поставили укрепленную стену и внутри — городскую ратушу.

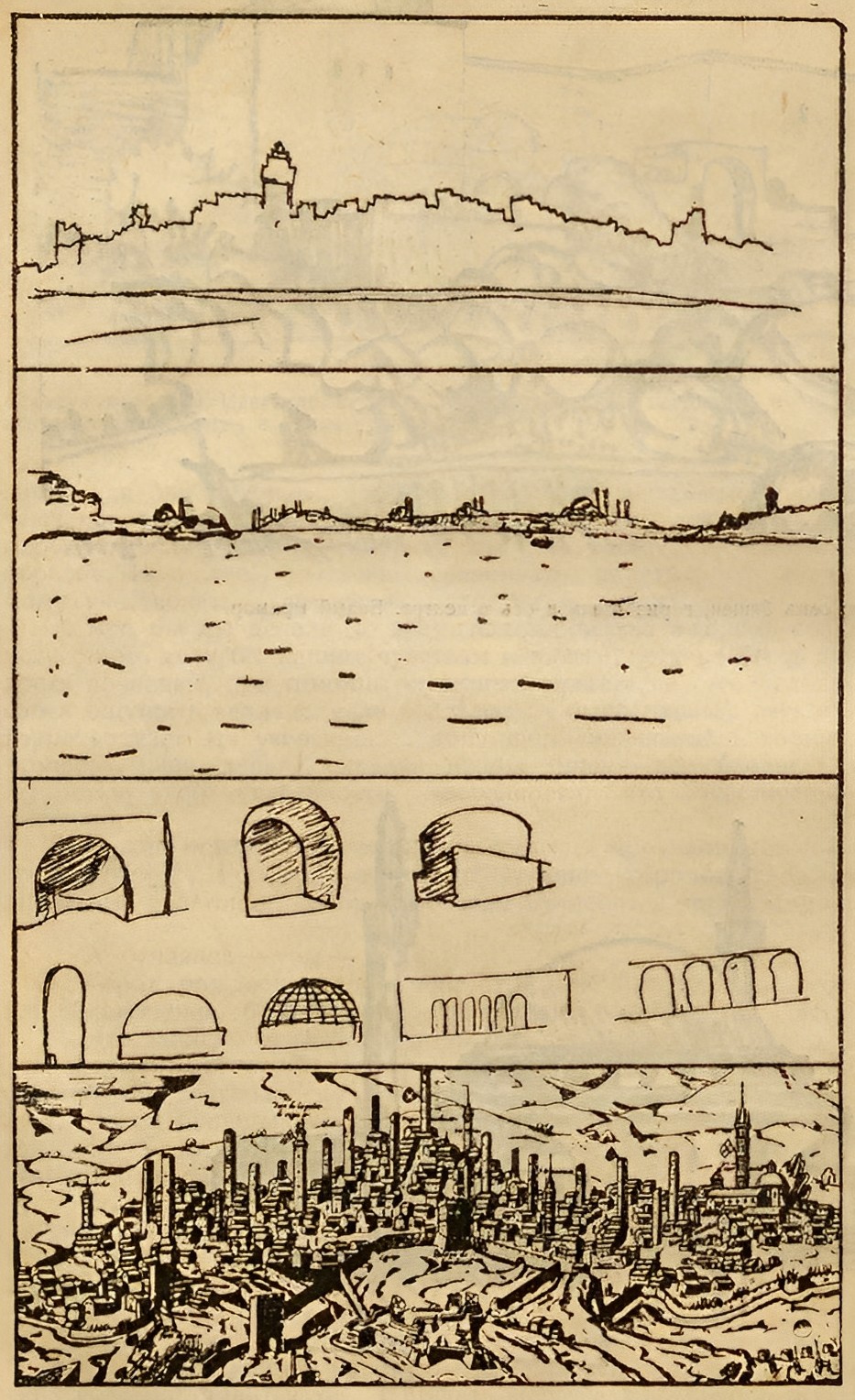

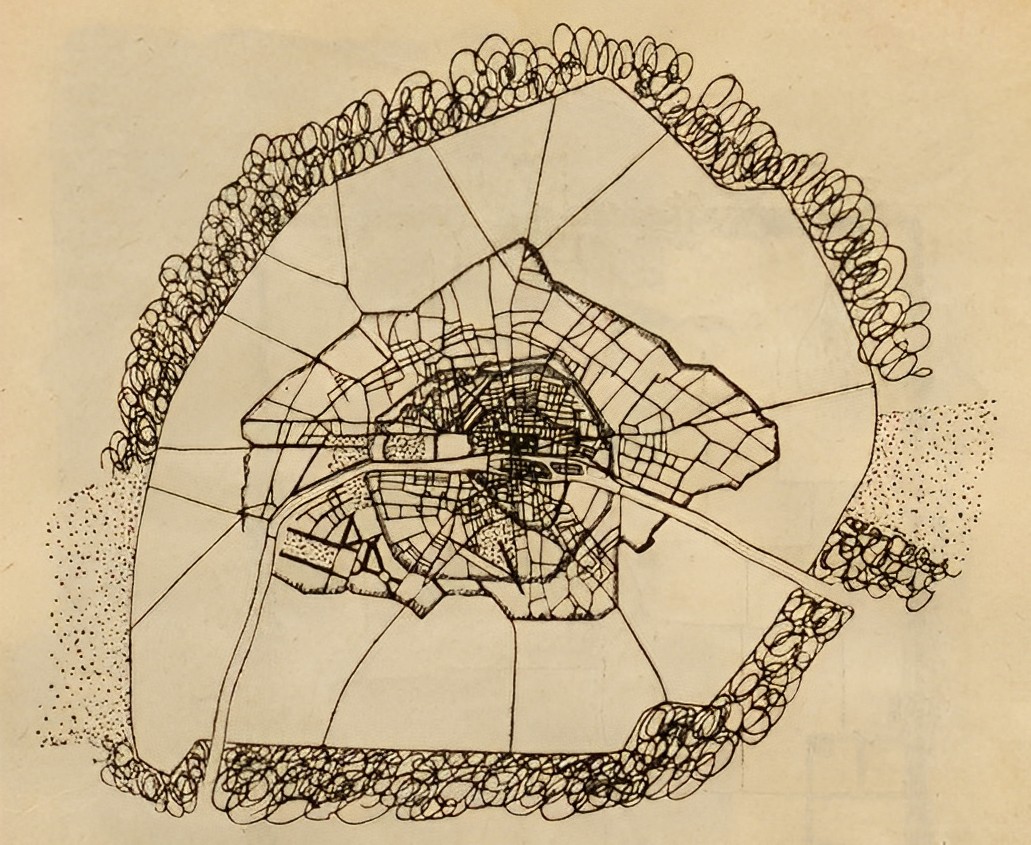

Законодательствовали, работали, жили и сохраняли дорогу ослов. Пять веков спустя выстроили второе сердце города, большее, чем первое, и еще через пять столетий — третье, еще большее. Там же, где начиналась дорога ослов, сделали городские ворота и поставили таможенных служащих. Поселок стал большой столицей. Париж, Рим, Стамбул выстроены на пути ослов.

Столицы не имеют артерий, они имеют только капиллярии; рост отмечает их болезнь и смерть. Чтобы продлить свое существование, они давно уже отдались в руки хирургов, которые кромсают их без конца.

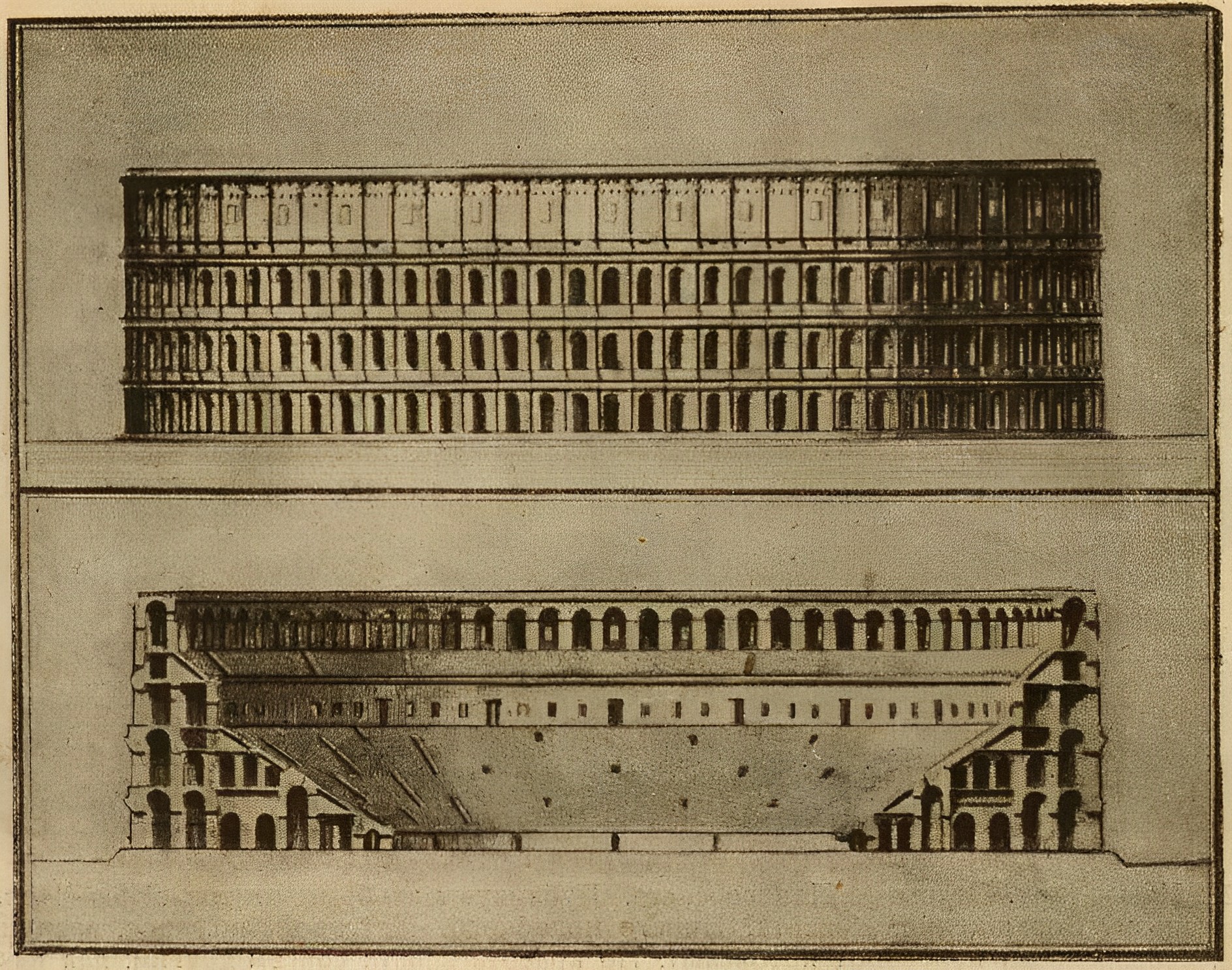

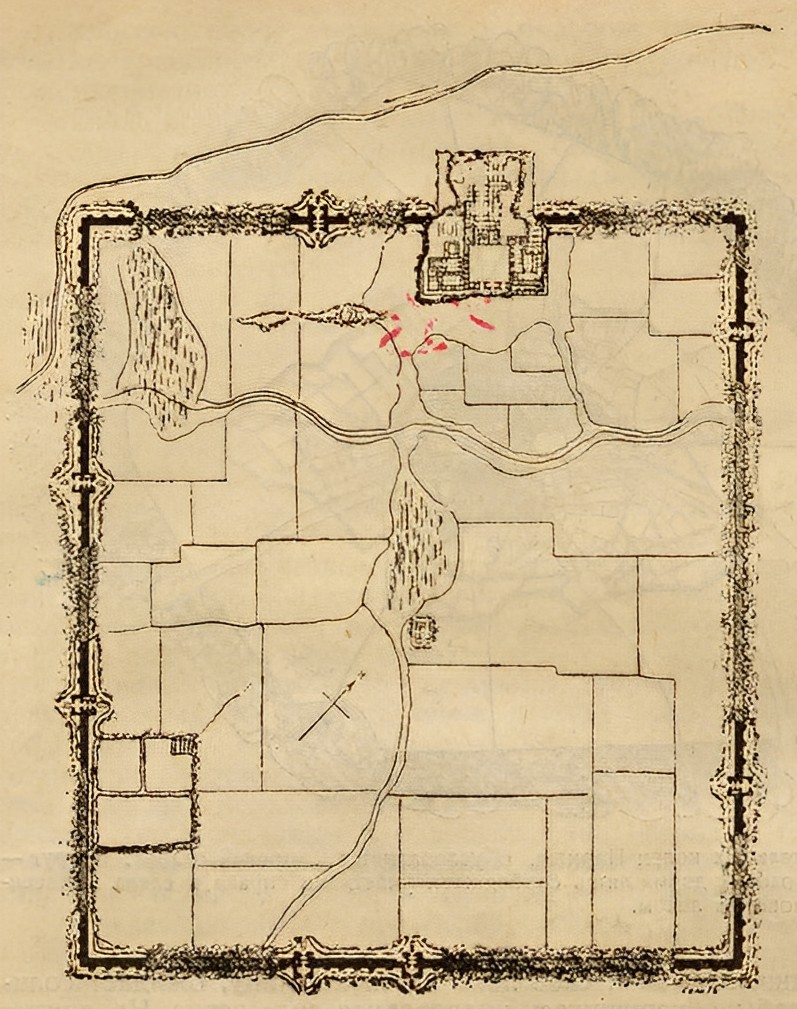

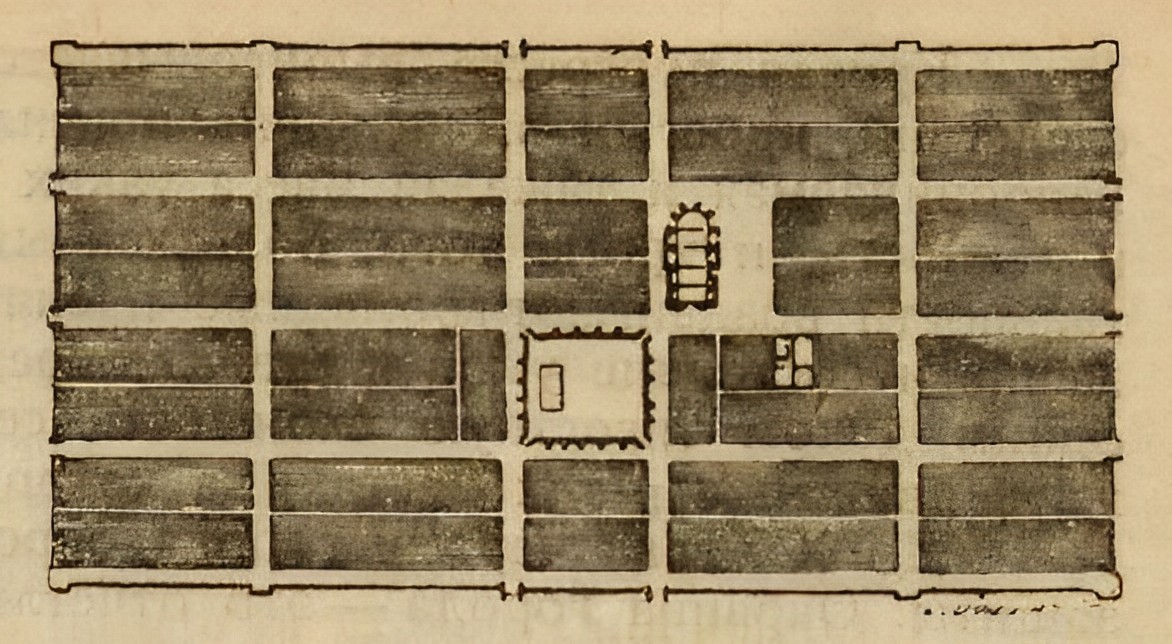

Римляне были крупными законодателями, крупными колонизаторами, крупными дельцами. Когда они приходили куда-нибудь — на пересечение дорог, на берег реки, — они брали угольник и чертили прямоугольный город, чтобы он был ясным, организованным, легко управляемым и очищаемым, чтобы в нем легко было ориентироваться, чтобы в нем можно было удобно передвигаться. Таков был и трудовой город (как город Империи), и город наслаждений (Помпея). Прямая соответствовала достоинству римлян.

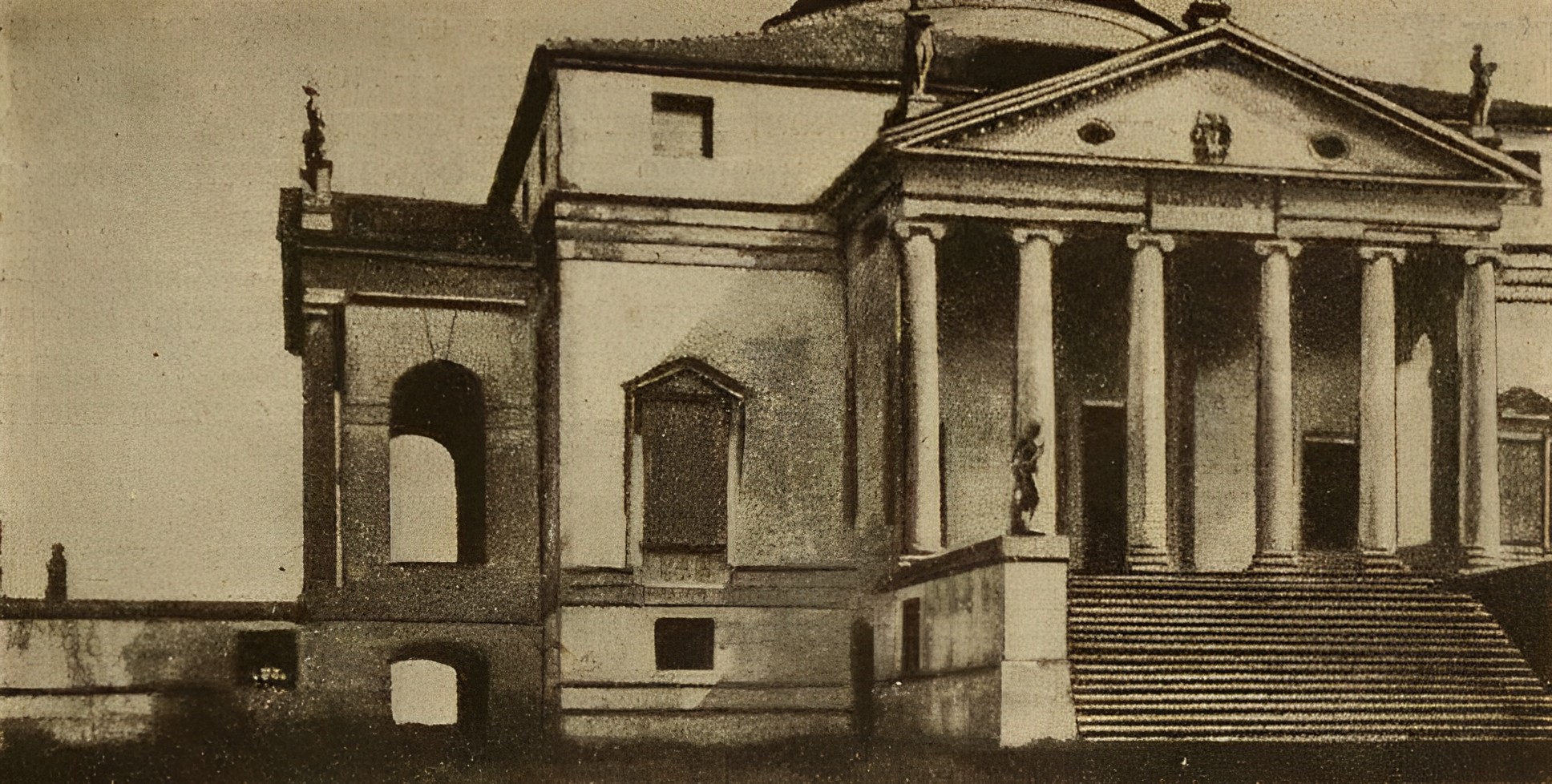

У себя, в Риме, с глазами, обращенными на Империю, они позволили задушить себя дорогой ослов. И тогда — о, ирония! — богачи ушли от городского хаоса строить большие, хорошо расположенные виллы (вилла Адриана).

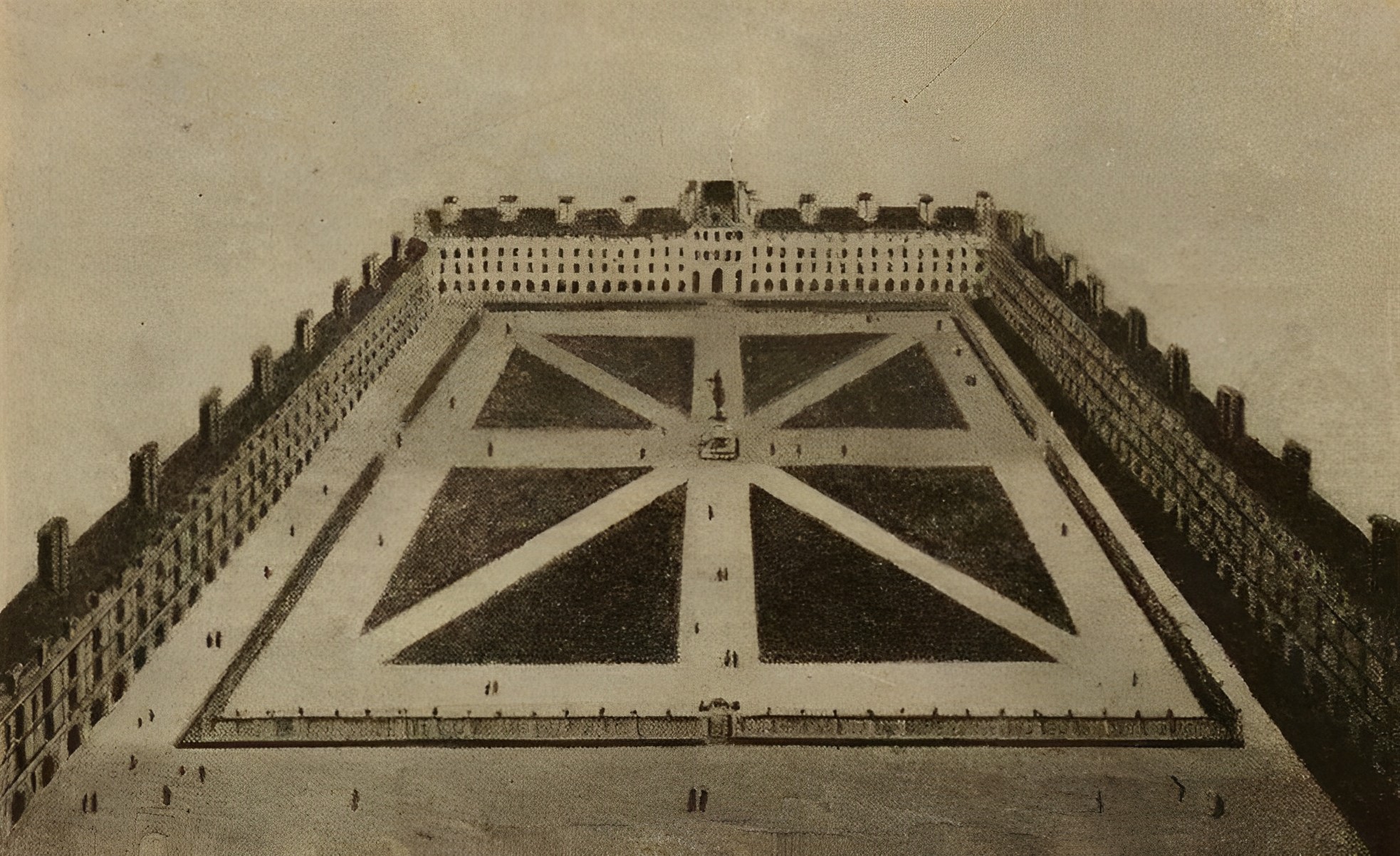

Они с Людовиком XIV были единственными большими урбанистами Запада.

Средневековье, напуганное 1000-м годом, признало волю осла, и многие поколения терпели ее потом. Людовик XIV после попыток очистить Лувр (Колоннады) потерял охоту к подобным попыткам и взялся за крупные мероприятия — за Версаль, замок и город, сделанный из разных частей, прямолинейных и правильных, за обсерваторию, площадь Инвалидов, за Эспланаду, Тюльери и Елисейские поля — все это располагая вдали от хаоса, вне города, в порядке, прямыми.

Удушение было преодолено. Последовательность была мастерская: Марсово поле, Этуаль, аллеи Ней, Венсен, Фонтенебло и т. д. Поколения жили.

Но понемногу — вследствие усталости, слабости, анархии, вследствие системы «демократической» ответственности — удушение возобновляется.

Даже больше того, его желают; его осуществляют во имя законов красоты. Сейчас создан культ дороги ослов.

Это движение вышло из Германии как результат работы по планировке Камилла Ситта, работы, полной произвольности: здесь восхвалялась кривая и приводились правдоподобные доказательства ее непревзойденных красот. В качестве доказательств назывались все города средних веков, созданные искусством; автор спутал живописность искусства с законами жизненности города. Недавно Германия выстроила большие городские кварталы по этой «эстетике» (так как вопрос шел только об эстетике).

Страшная и парадоксальная ошибка в век автомобиля. «Тем лучше, — говорил мне один выборный в городское самоуправление, один из тех, кто управляет выработкой плана расширения Парижа, — автомобили не смогут больше двигаться».

Однако современный город живет фактически по прямой: таково сооружение домов, сточных труб, канализации, шоссейных дорог, тротуаров и т. д. Движение требует прямой. Прямая здорова также и для души города. Кривая губительна, затруднительна и опасна; она парализует.

В каждом человеческом акте, в каждом человеческом намерении, во всей человеческой истории есть прямая линия.

Нужно иметь мужество с восхищением смотреть на американские прямолинейные города. Если эстет еще от этого воздерживается, моралисту позволительно, наоборот, задержаться на этом дольше, чем покажется допустимым сначала.

Кривая улица — дорога ослов, прямая — дорога людей.

Кривая улица есть результат произвола, беспечности, распущенности, ослабления, животности.

Прямая же — это противодействие, деятельность, акты, прямая — результат самообладания. Она здорова и благородна.

Город — центр интенсивной жизни и работы.

Беспечный народ, общество или город, которые ослабевают и распускаются, быстро рассеиваются, побеждаются и поглощаются народом, обществом, действующим и владеющим собой.

Так умирают города и перемещается гегемония.

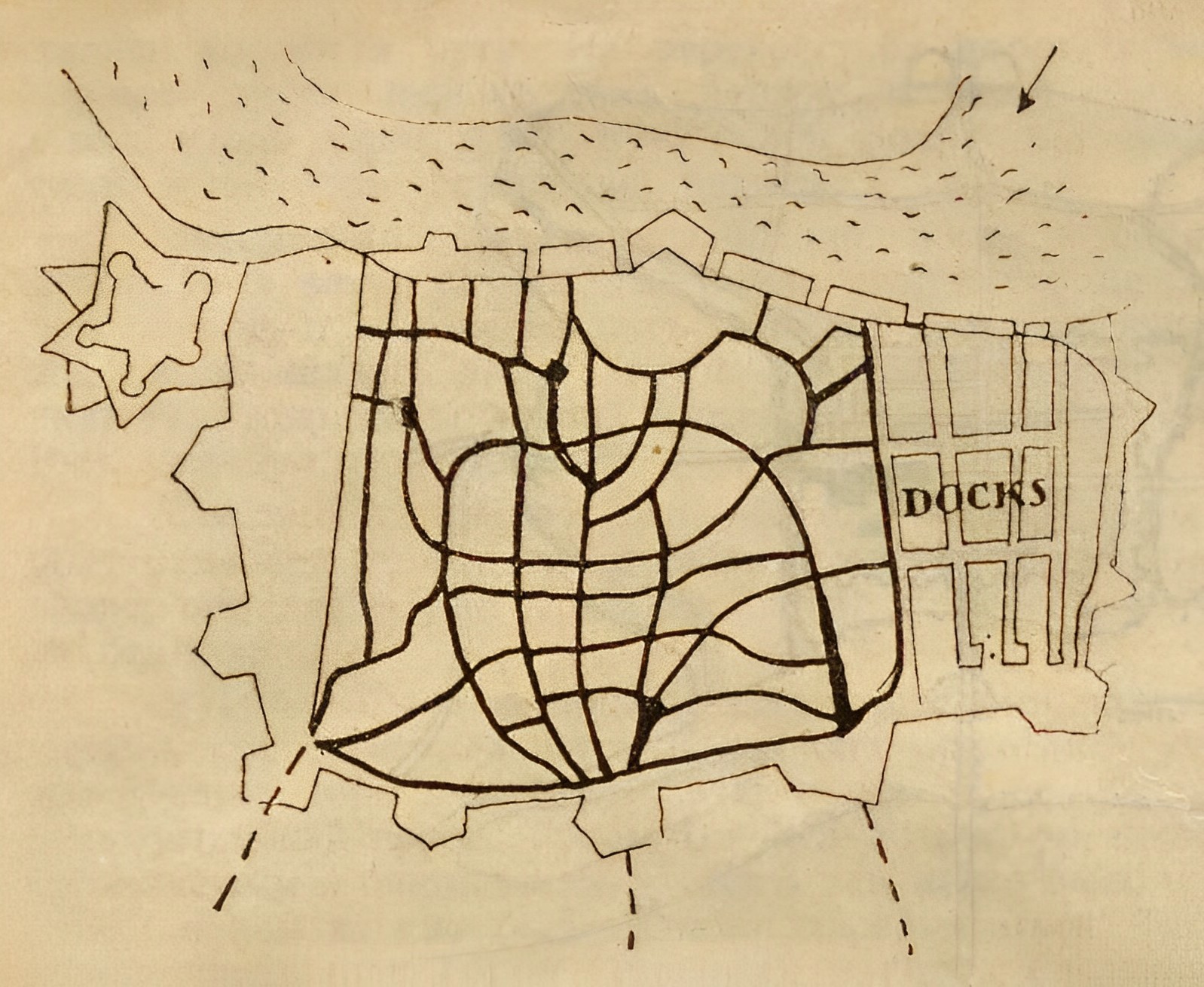

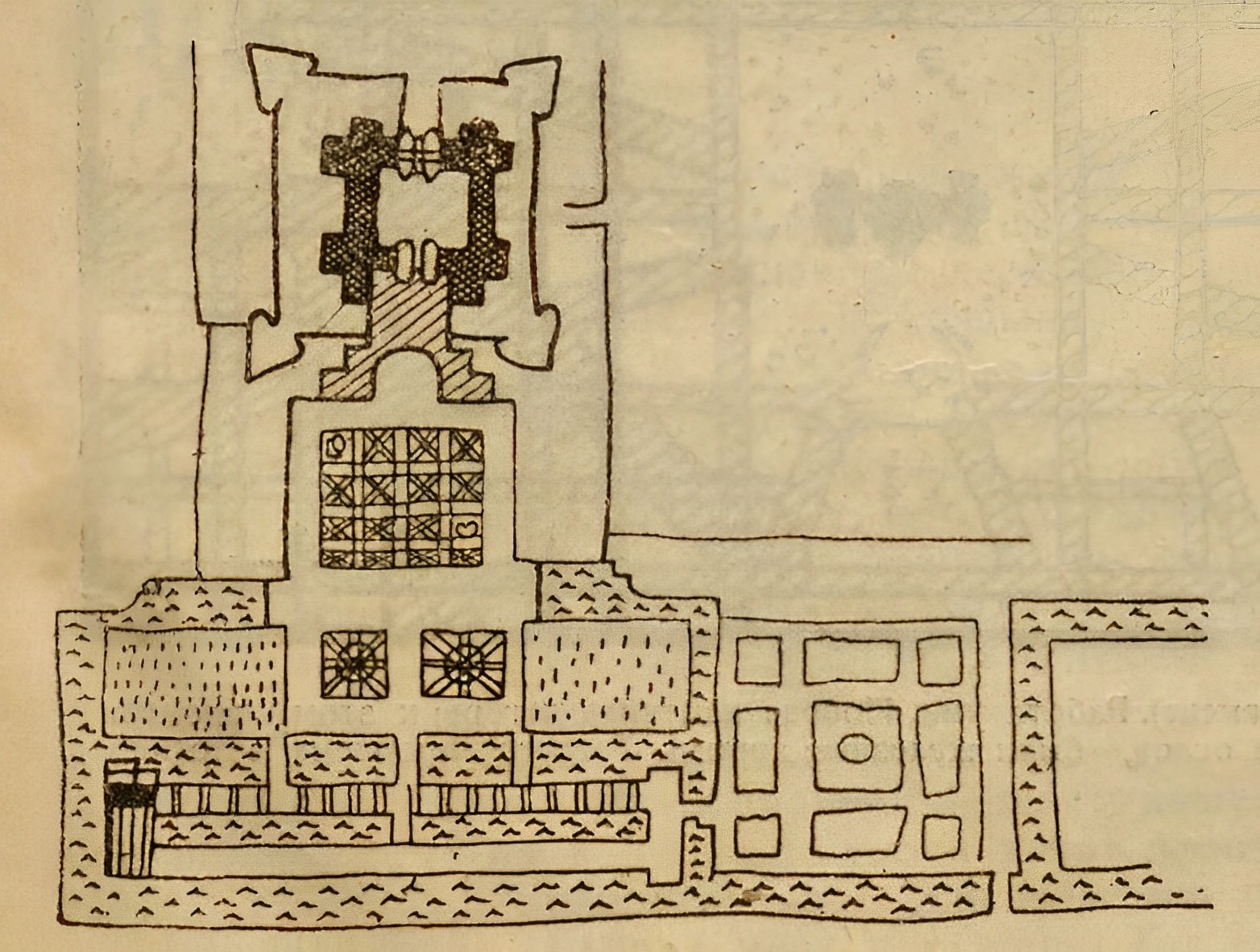

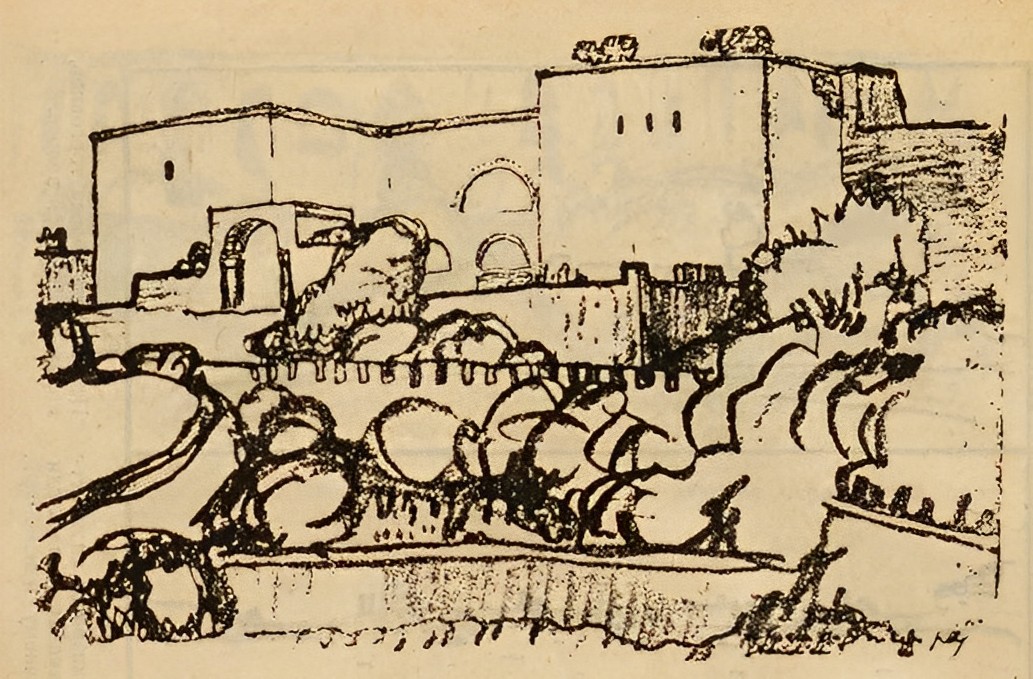

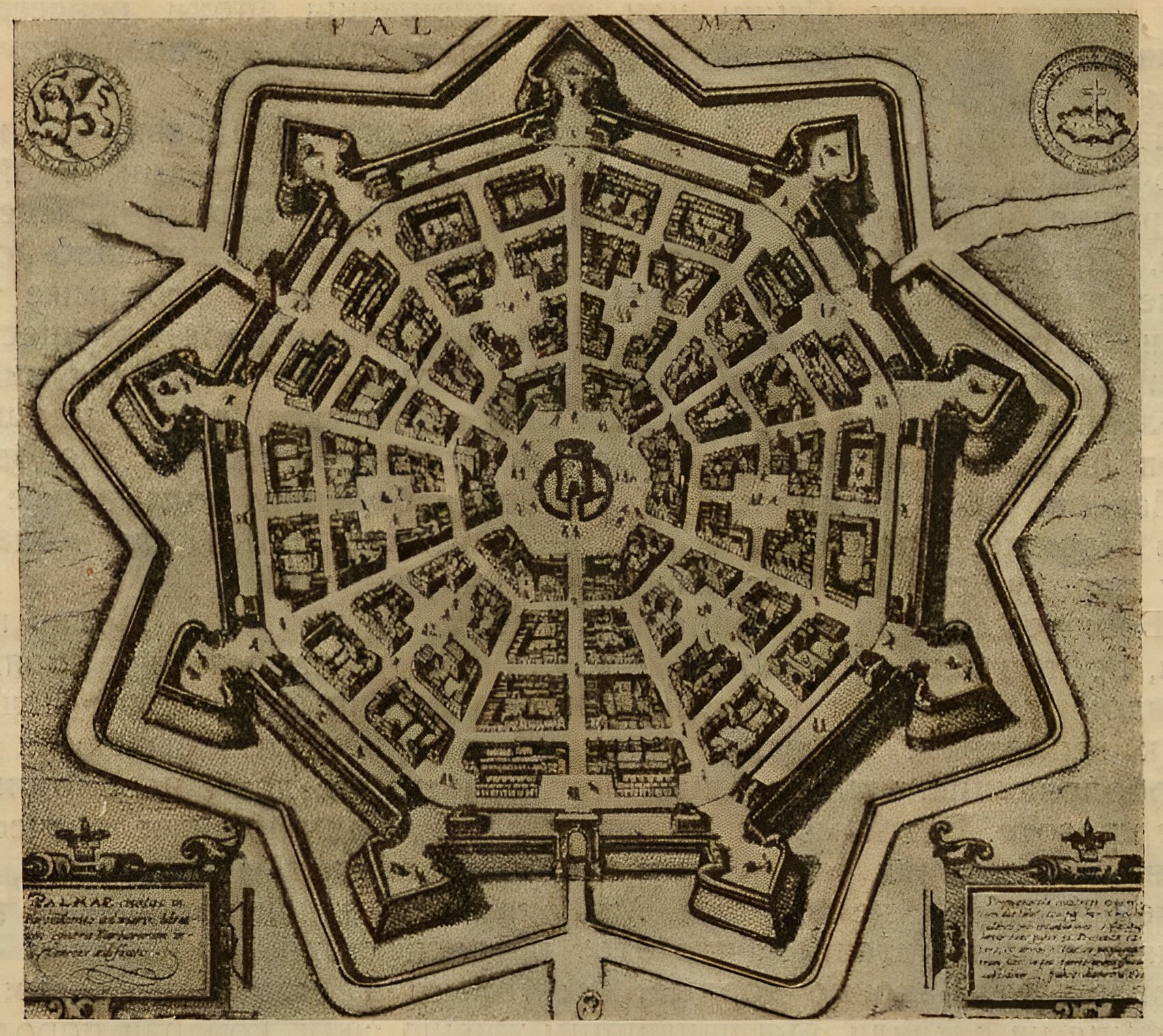

Ульм. Старинный разросшийся лагерь. 6 веков спустя он остался все тем же.

Андру дю Серсо (эпоха Возрождения). Здесь действовали эстет и организатор.

2

Прямой угол — необходимое и достаточное орудие для действия,

поскольку он служит с совершенной точностью

для определения пространства

ПОРЯДОК

Дом, улица, город — точки приложения человеческой работы. Они должны быть в порядке, ибо в ином случае они противостоят основным принципам, на которых мы держимся; при беспорядке они противятся нам, связывают нас, как связывала окружающая нас природа, с которой мы боролись и продолжаем бороться каждый день.

Если я произвожу впечатление ломящегося в открытые двери (меня заставили так сказать по случаю моей книги «К архитектуре», 1923), то это происходит потому, что как кажется, и здесь (в планировке) люди, имеющие власть и занимающие стратегические пункты на поле битвы идей и прогресса, закрыли эти двери, закрыли, подталкиваемые духом реакции, неуместным сентиментализмом, опасным и преступным. Они хотят прикрыть (перед собой и перед другими) вуалью хитросплетенных доказательств наследие тысячелетий, спастись от неизбежности или предопределенности вещей и человеческих действий. Шествие к порядку они хотят превратить в неустойчивость кричащего новорожденного или в фетиш узколобых людей.

Леандр Вайа объявил меня в «Temps» «отравляющим фактором», или — чтобы сказать все — немцем.

«...Я не упущу случая ответить им (архитекторам, которые говорят, что настало время подчиниться логике), что у сердца есть доводы, которых рассудок не имеет. Быть может, удовлетворений отвлеченного порядка недостаточно для нашего счастья: в нас живет настойчивая потребность в нелогичном, в фантазии, в грации. Совершенный город, показательное село заставили бы нас зевать...

После последнего «Осеннего салона» очень важно настаивать на этом; размышления господина Корбюзье относительно будущего города проложили путь; обозрения, газеты, некоторые из моих сотоварищей кажутся отравленными этими обольстительными идеями, которые не всегда приводят, увы, к обольщению действительностью; они как будто не различают, бедняги, того, что отличает жизнь от абстракции, план старого «французского» издания — такого остроумного, такого правильного в своем движении — от такого монотонного «немецкого» плана».

(Вот тут, г-н Л. В., этот фокус ошеломителен и немножко вероломен после великой войны) («Тан», 12 мая 1923 г., № 1).

И Людовик XIV, и Лувр, и Собор парижской богоматери, и Тюльери, и Инвалиды, и Версаль, и Елисейские поля, и сады «во французском духе» — все это оказывается немецким, созданием немцев¹.

____________

¹ Обычно я избегаю называть автора из боязни исказить его мысль. Однако здесь то, что мне кажется доктриной господина Леандра Вайа и стольких других, терроризованных этим событием, выступает ясно: эта доктрина — «жизнь», жизнь многосложная, многообразная, двуликая, четырехликая; эта доктрина сочетает гниль и здоровье, ясность и туманность, точность и отвлеченность, логику и нелогичное, бога и дьявола; здесь все смешно; «наливают» всего понемногу в горшок, размешивают и подают совсем горячим, с этикеткой на горшке: «Жизнь». При обладании всем этим можно быть уверенным, что вы — человек живой, многообразный, «неограниченный».

Прежде всего не следовало бы говорить ни о немцах, ни о тонкинцах, когда обсуждают научные произведения.

И если б господин Леандр Вайа, который ведет в «Тан» (солидная газета) отдел планировки (ответственный в этот период кризиса), был бы осведомленным человеком, он бы узнал, что латинская история, и главным образом французская, вся состоит из прямых и что кривая всегда принадлежала скорей Германии и северным странам (барокко, рококо, расчлененная готика, вплоть до чертежей новейших городов). Господин Леандр Вайа и те, которых он окружает своей симпатией, боготворят в планировке кривую, которая не связана с французским прошлым, но которая вот уже 20 лет является типичным немецким явлением. Газета «Тан» (солидный орган) дает при посредстве Леандра Вайа, человека очаровательного, падкого на мелкие архитектурные сенсации, неправильную информацию.

Мы утверждаем, что человек по обязанности соблюдает порядок, что его поступками и мыслями управляют прямая линия и прямой угол, что прямая является для него средством, к которому он обращается настойчиво, что она кажется ему возвышенной целью.

Человек — продукт вселенной, интегрирует со своей точки зрения вселенную; он произошел по ее законам и полагает, что прочел их; он формулировал их и возвел в связную систему, т. е. в такую совокупность рациональных познаний, которая позволяет ему действовать, изобретать и производить. Эти познания ставят его не в противоречие, а создают согласие между ним и миром; значит, он прав, действуя таким образом, и он не мог бы делать иначе. Что бы с ним стало, если бы, придумав систему совершенную и разумную, но противоречащую законам земли, он попробовал бы перейти от строгой теории к применению ее на практике. Он задержался бы на первых же шагах.

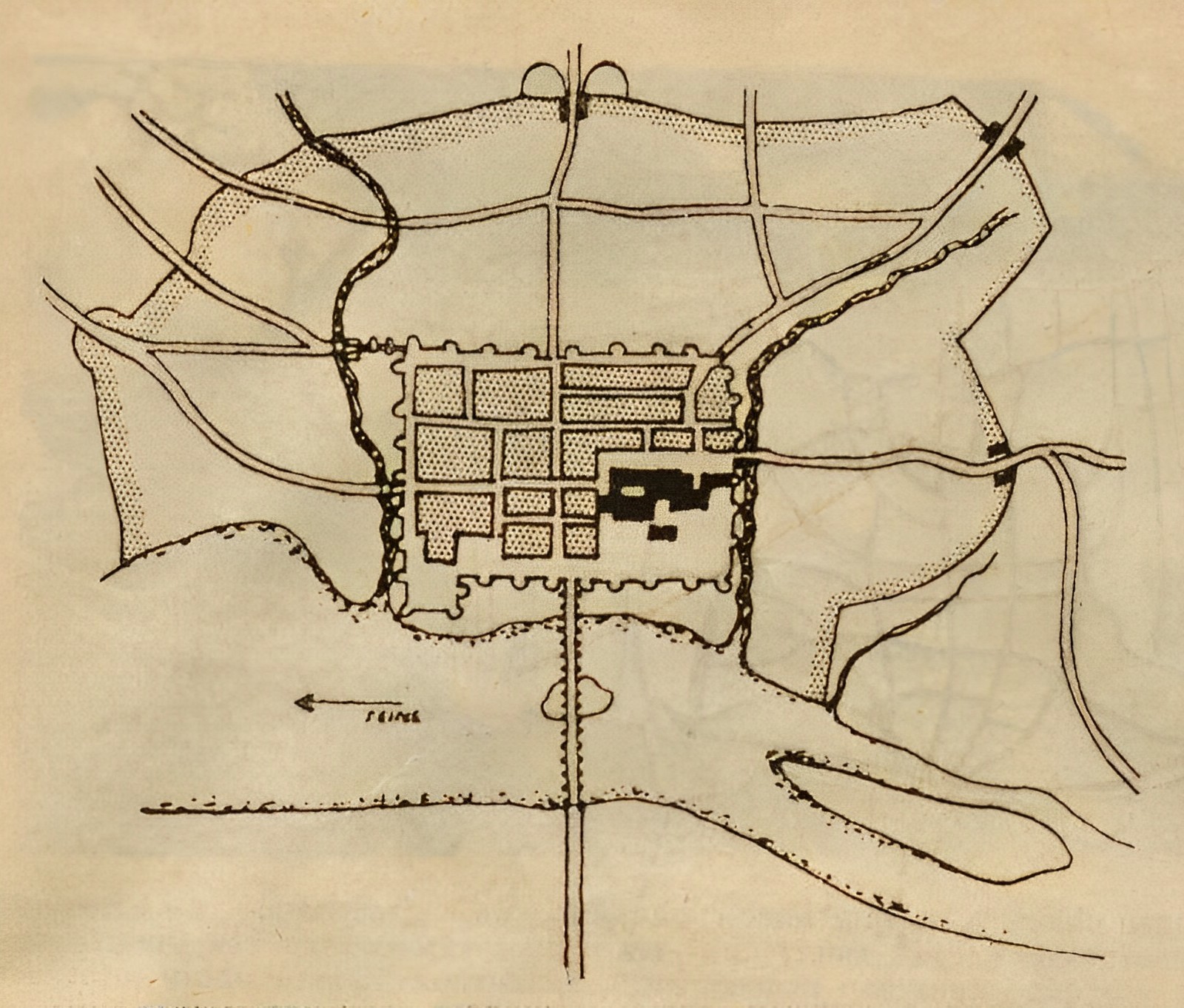

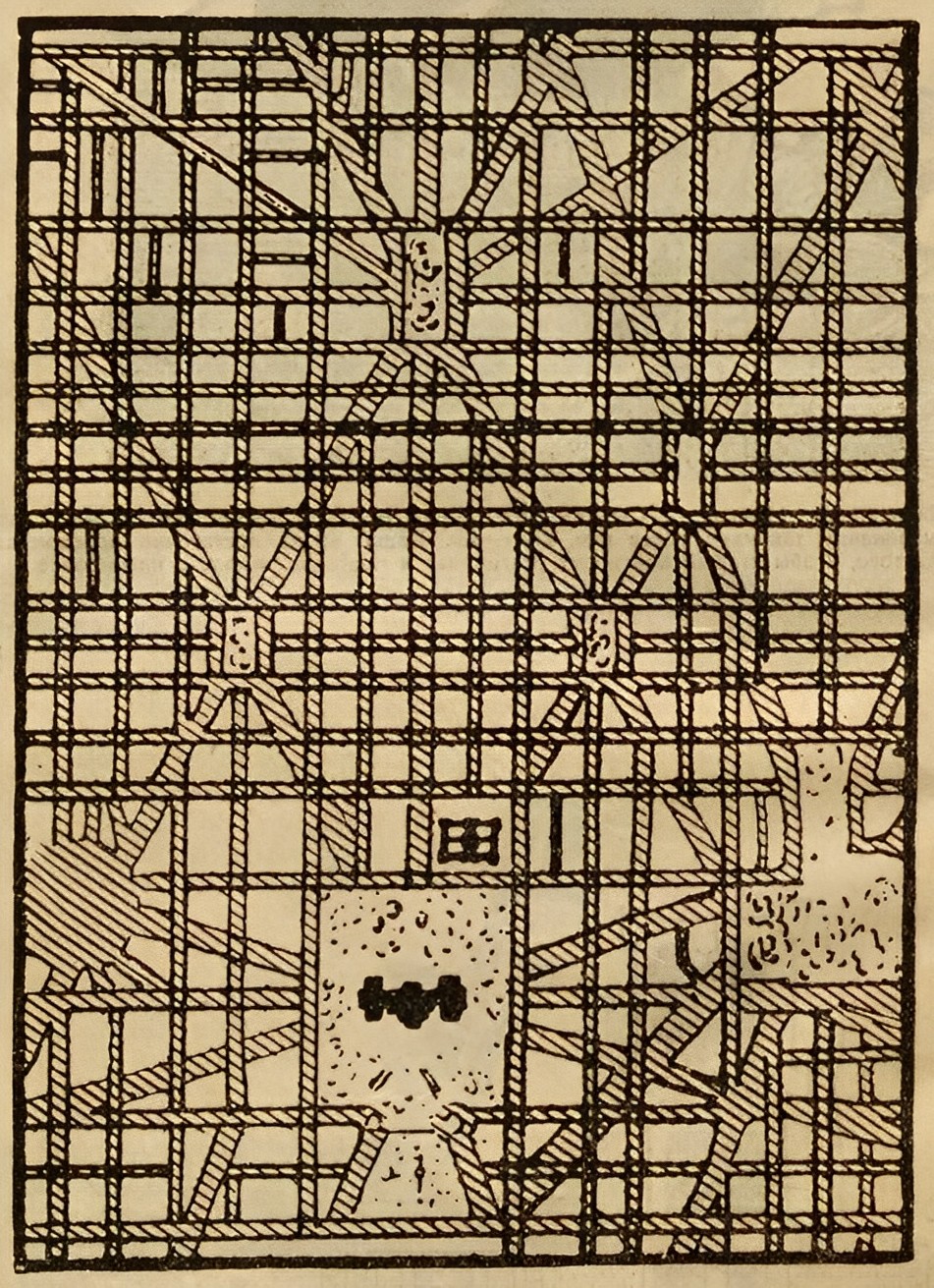

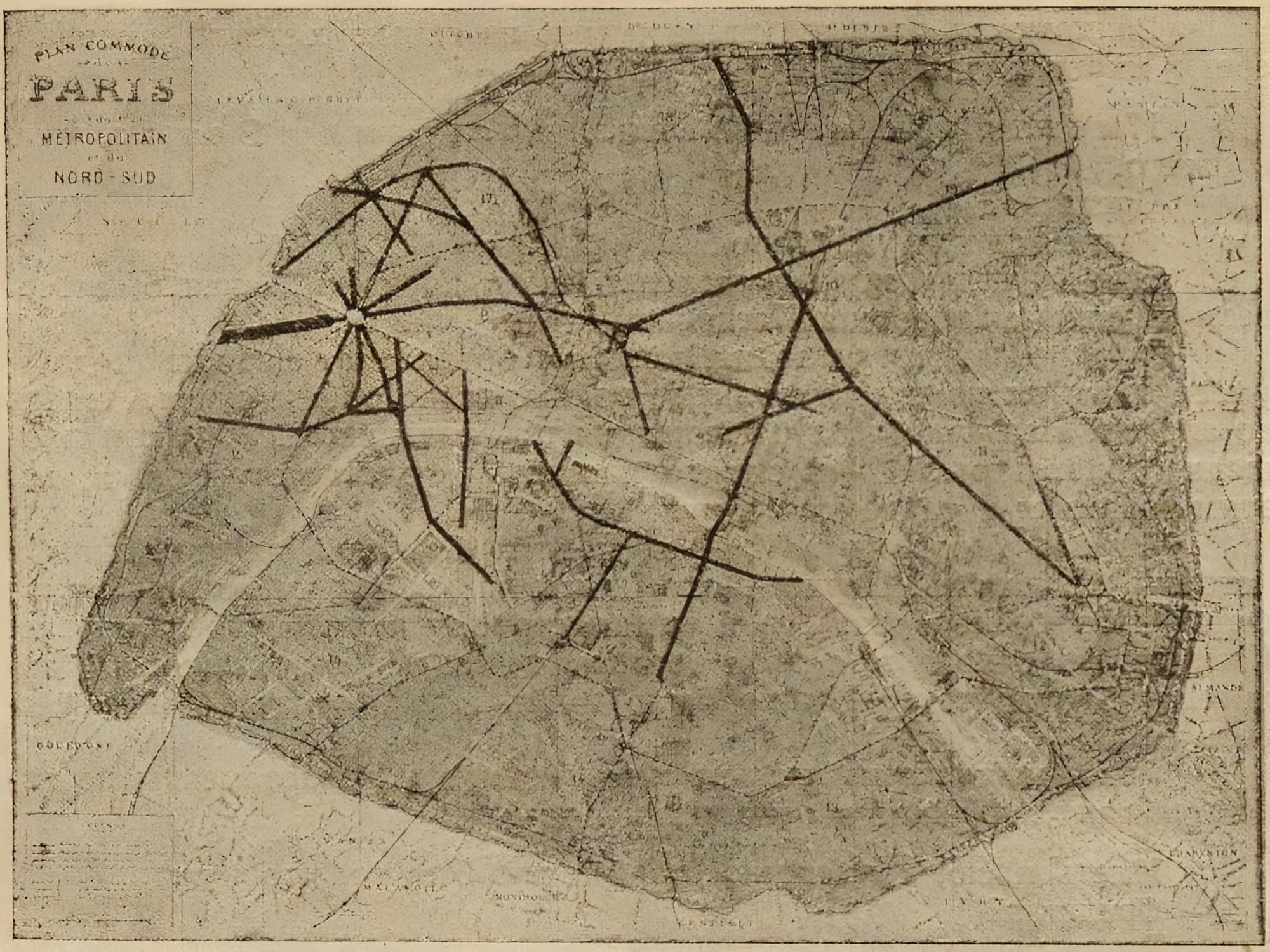

Протяженность Парижа.

Старинный Вавилон.

Природа предстает перед нами в хаотической форме: вот небесный свод, вот профиль озер и морей, вот очертания гор. Ландшафт, который открывается перед нами, разрубленный, изрезанный смятенный, — неясен. Ничто не похоже на вещи, которыми мы, создав их, окружили себя. Когда мы глядим в упор на природу, то ее вид представляется нам случайным.

Дух, двигатель природы, есть дух порядка, и мы учимся его познавать. Мы обособляем то, что мы видим, от того, что мы знаем или чему учимся. Человеческая работа регулируется тем, что мы знаем. Таким образом, мы отбрасываем то, чем вещи кажутся, чтобы привязаться к тому, что они есть.

Известный индивид, на которого я смотрю, представляет собой разрозненную отвлеченную массу, и мое понятие о человеке определяется не тем, что я вижу в данный момент, но тем, что я знаю о человеке. Если он показывает мне свое лицо, то я не вижу его спины; если он протягивает ко мне свою кисть, то я не различаю ни пальцев, ни руки; но я знаю, какова у него спина, и знаю, что у него пять пальцев и две руки определенной формы, отвечающих определенным функциям.

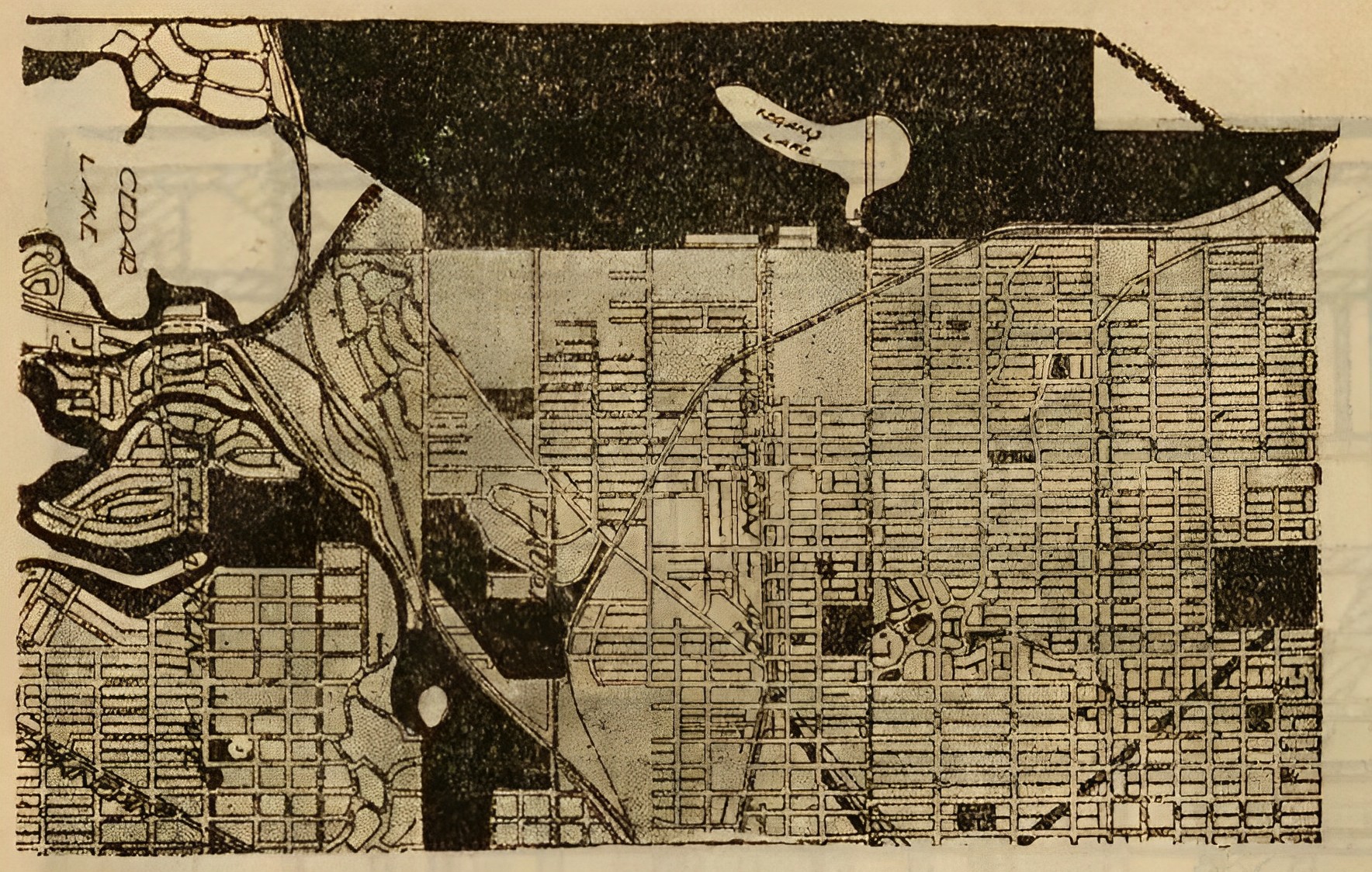

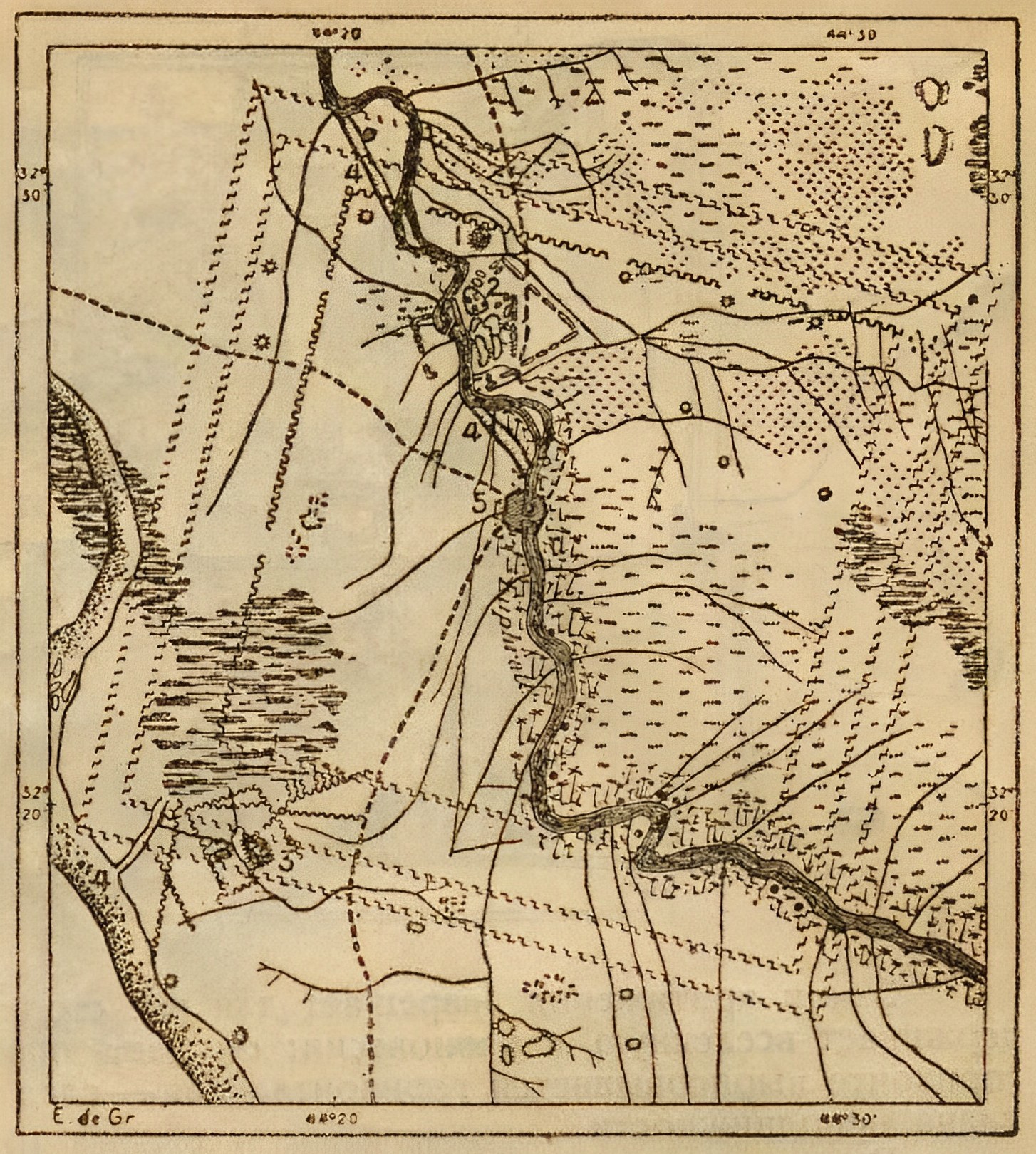

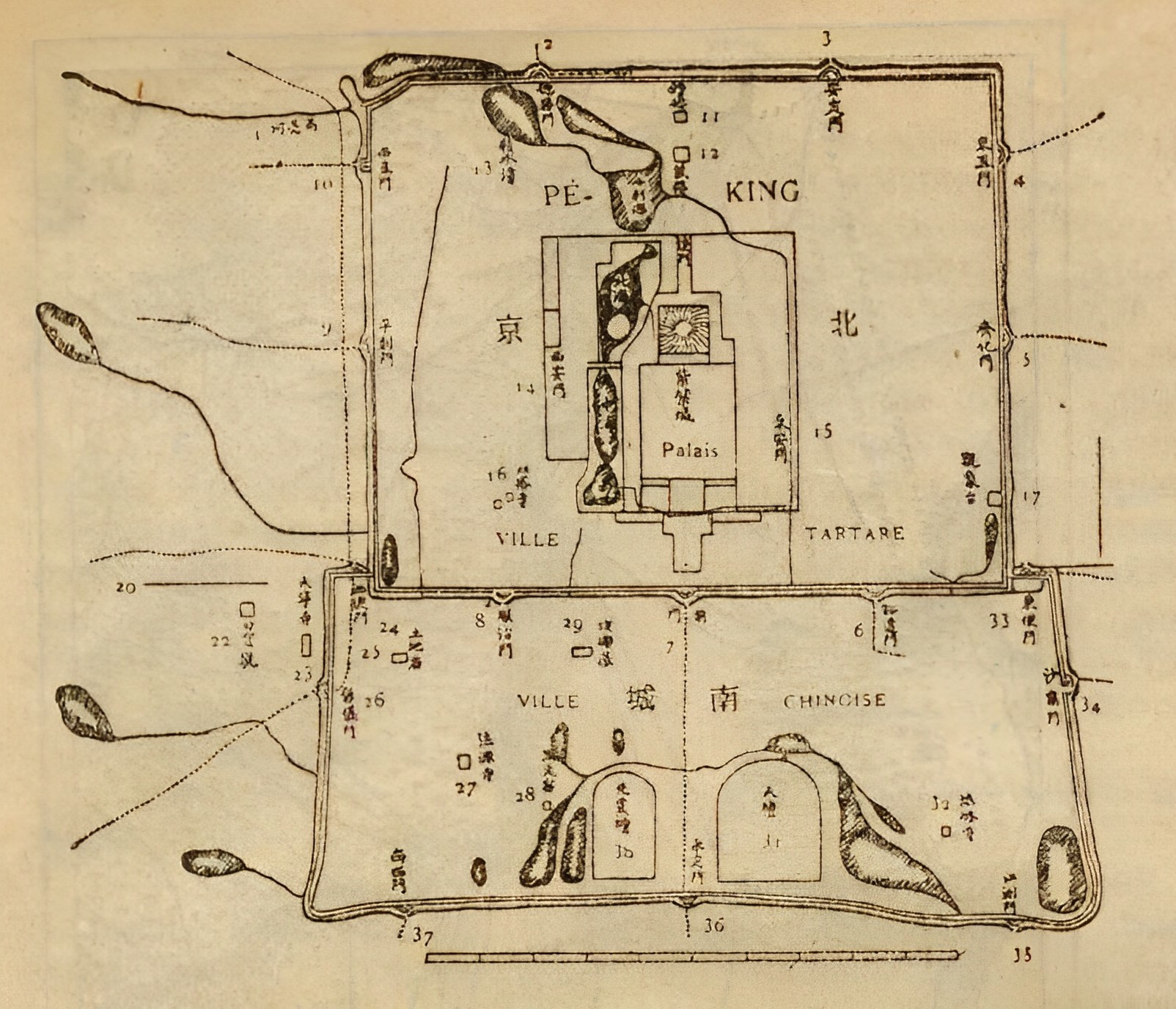

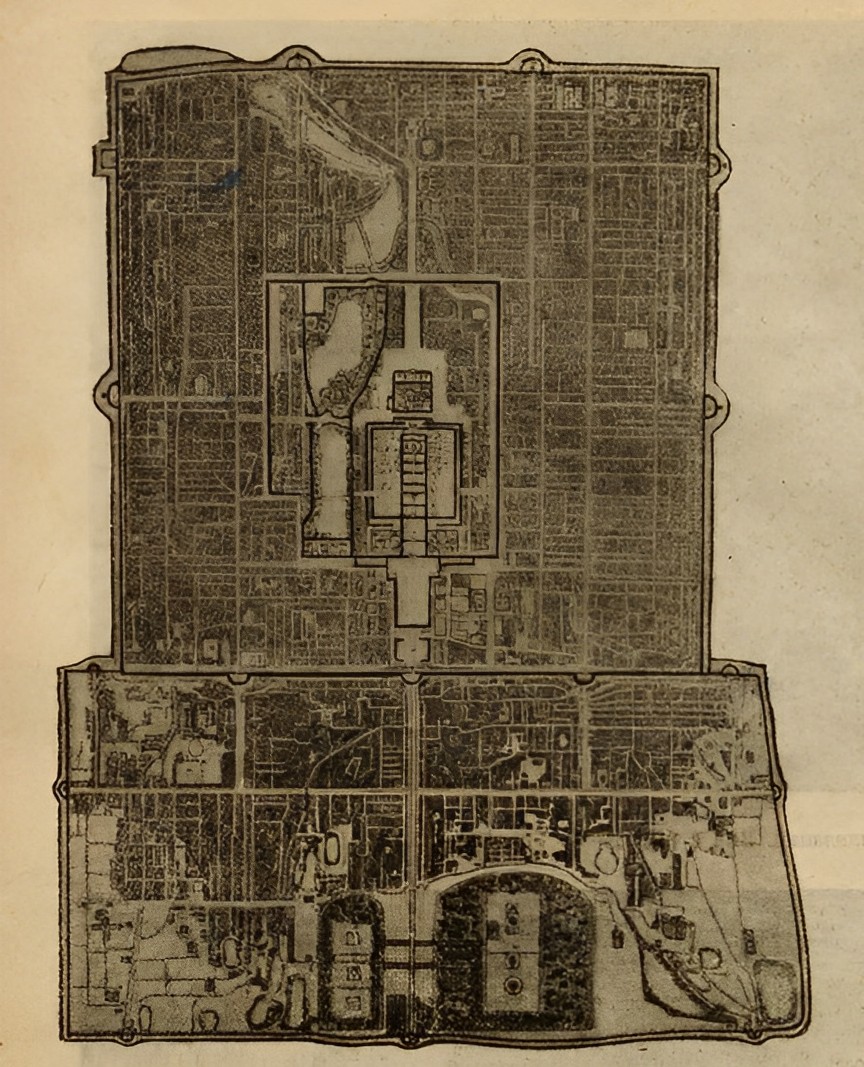

План Пекина.

Закон притяжения разрешает для нас столкновение сил и поддерживает вселенную в равновесии: он дает нам вертикальную. На горизонте вырисовывается горизонтальная — след трансцедентального плана неподвижности.

Вертикальная с горизонтальной дают вместе прямой угол. Есть только одна вертикальная и одна горизонтальная — это две константы. Прямой угол это как бы интеграл сил, поддерживающих мир в равновесии. Есть только один прямой угол, но есть бесконечно много других углов; прямой угол имеет, таким образом, права над всеми другими углами: он един и постоянен.

Человеку для работы необходимы постоянные величины. Без этих постоянных он не мог бы сделать и шага. Прямой угол — это, можно сказать, необходимое и достаточное орудие, чтобы действовать, поскольку он служит для измерения пространства с совершенной точностью.

Прямой угол законен, больше того: он является частью нашего детерминизма, он обязателен.

Вот, г-н Леандр, от чего вы задыхаетесь. Я скажу больше, я поставлю следующий вопрос: оглянитесь вокруг себя, посмотрите за моря, сквозь века; скажите мне, действовал ли человек когда-нибудь иначе, чем прямым углом, и есть ли кругом что-нибудь другое, чем прямые углы? Это исследование необходимо, проделайте его, чтобы, во всяком случае была определена хоть база для дискуссий.

Среди хаоса природы человек создает себе, для своей безопасности окружение, зону защиты, которая соответствует тому, что он есть, и тому, что он думает; ему нужны укрепленные города, внутри которых он чувствовал бы себя в безопасности; ему нужны вещи, им детерминированные. То, что он делает, — его создание, и оно тем больше разнится от первобытной среды, чем цель его ближе к духу и чем она дальше, «оторванней» от тела.

Кочевник прочно осел. (И вот этот-то посад наполняет удовлетворением планировщиков!)

Можно сказать, что чем меньше человеческие творения поддаются непосредственному охвату, тем они ближе к чистой геометрии; скрипка, стул, касающийся нашего тела, сравнительно мало геометричны, но город — чистая геометрия. Будучи свободным, человек тянется к чистой геометрии. Тогда он создает то, что называется порядком.

Порядок необходим ему, иначе его действия были бы без связи, без последствий... Он вносит в него, прибавляет к нему идею превосходства. Чем порядок совершеннее, тем человек в большей безопасности, и тем ему лучше. Он воздвигает в своем воображении сооружения, основанные на порядке, который диктуется ему его телом, и он творит. Человеческое творение — это установка на порядок. С высоты неба оно представляется на земле в виде геометрических фигур. И если мы строим на самых крутых горах дорогу, поднимающуюся к перевалу, то она опять-таки является ясной геометрической функцией, и ее нить — проявлением точности в окружающем хаосе.

На самых высоких ступенях творчества мы стремимся к совершеннейшему порядку, и это-то и есть произведение искусства. Какой этап пройден — по классификации и по оценке — между хижиной дикаря и Пантеоном? Если творение в порядке, оно сохраняется в веках, оно остается в умах предметом восхищения. Это — произведение искусства, человеческое творение, не имеющее никакого сходства с природой, но имеющее общие с ней законы.

Итак, г-н Леандр Вайа, вот из-за чего вы доходите до пределов ужаса. Ваша христианская любовь к искривленным и неуклюжим вещам страдает при виде этого кристалла, который я хотел бы заставить засверкать. Вы не один, кто желал бы, чтобы мы оставались привязанными к изъеденным червями овчарням трианонов. Мы вступаем в планировку со всеми теми, кто думает, как вы, потому что ваши и их отрицания привели бы к развалу города, страны и родины; потому что вы вырвали бы нас из нашей среды и заставили бы нас погибнуть. Человек подкапывается под природу, «ломает» ее. Он ей противостоит, борется с ней, располагается в ней. Ребяческая и великолепная работа.

Он всегда это делал и выстроил свои дома и свои города. В них господствует и всегда господствовал человеческий и геометрический порядок, отметивший великие цивилизации и оставивший ослепительные вехи, которые являются нашей гордостью и нашими водителями.

Ваши искривленные улицы, ваши искривленные ковши, — это леность и упадок. Не превозносите в ваших больших газетах недостатков и пороков тех, кто не вооружен для контроля.

Доисторический свайный город, хижина дикаря, дом и храм египтянина, Вавилон, воспоминание о котором есть синоним великолепия, Пекин — город высокой китайской культуры — все они обнаруживают, с одной стороны, прямую линию и прямой угол, навсегда связанные со всяким человеческим действием (человек, создавая и высоко совершенствуя свои инструменты, исходит практически из прямого угла и приходит в совершенстве к прямому углу), и, с другой стороны, свидетельствуют об уме, который достиг пределов своей мощи и своего величия, раскрываясь посредством прямого угла, — олицетворение совершенства и убедительности в одно и то же время, восхитительная и совершенная система, единая, постоянная, чистая, способная присоединиться к идее славы, победы над тиранами, к идее высшей чистоты, ячейке религий.

Париж — опасная магма теснящихся, торопливых толп, вековой лагерь бродяг со всех больших дорог мира. Париж — столица могущества, очаг разума, желающего осветить мир, Париж ведет подкоп и рубит в своей чаще и тянется — весь в ранах — к осуществлению порядка, к прямым линиям и прямым углам, к организации, необходимой для его существования, его здоровья, его долговечности, к осуществлению порядка, необходимого для раскрытия его ума, ясного и прекрасного.

Когда смотришь с высоты на беспорядочную и спутанную землю, то видишь, что человеческие устремления одинаковы во все времена и везде. Храмы, города, дома — это ячейки одинакового вида в пределах человеческого масштаба.

Можно сказать, что животное-человек является, подобно пчеле, конструктором геометрических ячеек.

Скажем тут же, что вот уже сто лет, как, затопленные в большом городе неожиданным, несвязным, поспешным, быстрым и тягостным вторжением, захваченные врасплох и выбитые из седла, мы опустились, мы перестали действовать. И наступил хаос со своими пагубными последствиями. Большой город — чудо находящихся в движении сил — стал теперь угрожающей катастрофой, потому что он не одушевлен больше духом геометрии.

3

Разливаясь, поднимаясь над желаниями,

перерабатываясь в соответствии со способностями,

свойственными отдельным народам,

чувство является завершением и становится императивом;

оно ведет, оно приказывает:

оно определяет положения и глубину вещей.

ЧУВСТВО ВЫХОДИТ ИЗ БЕРЕГОВ

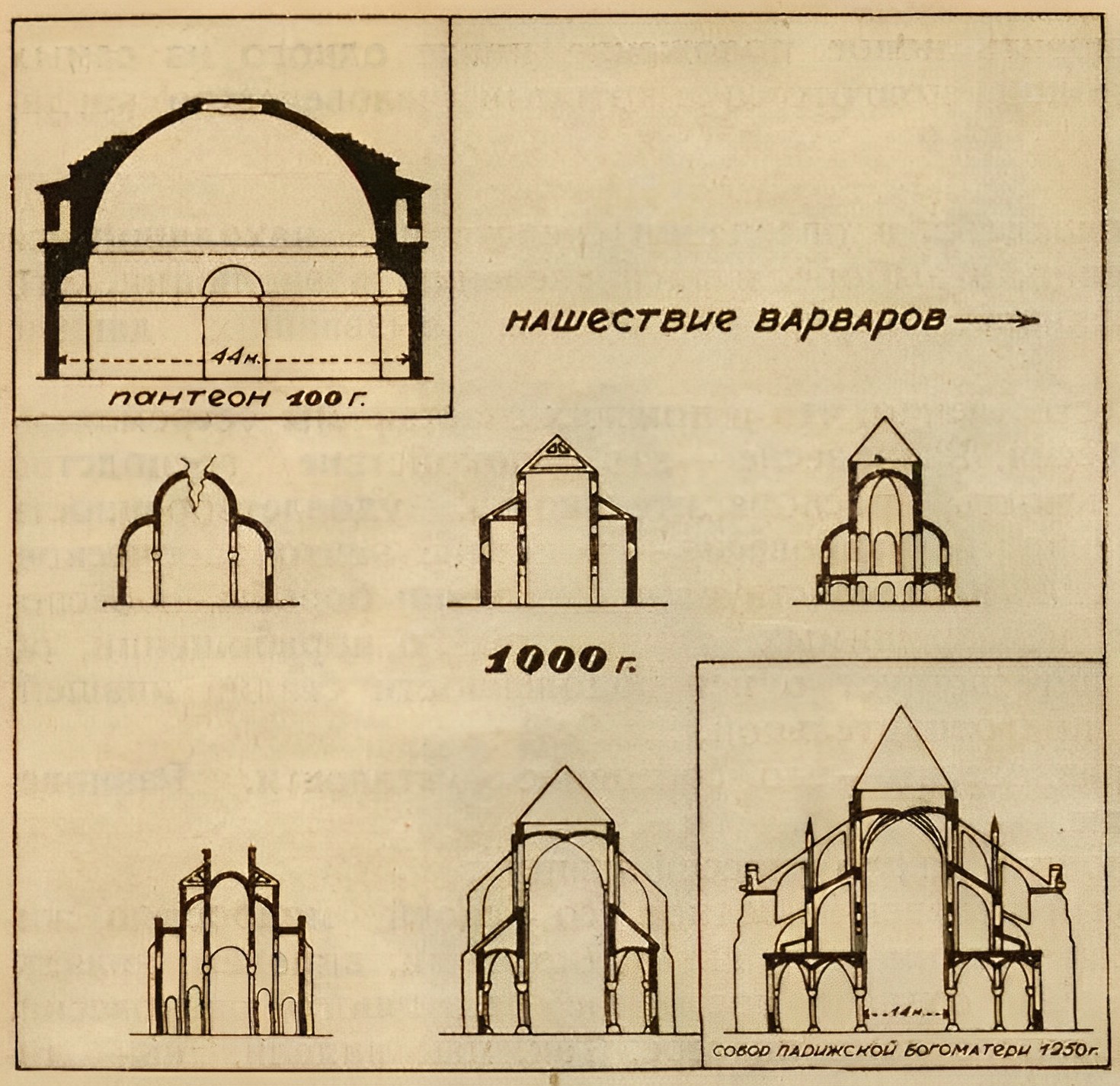

Варвары прошли, расположились на развалинах, и их несчетные массы начали тяжелую жизнь, начали медленный подъем народов во всех странах Европы. От древних веков оставались только могучие обломки римских сооружений.

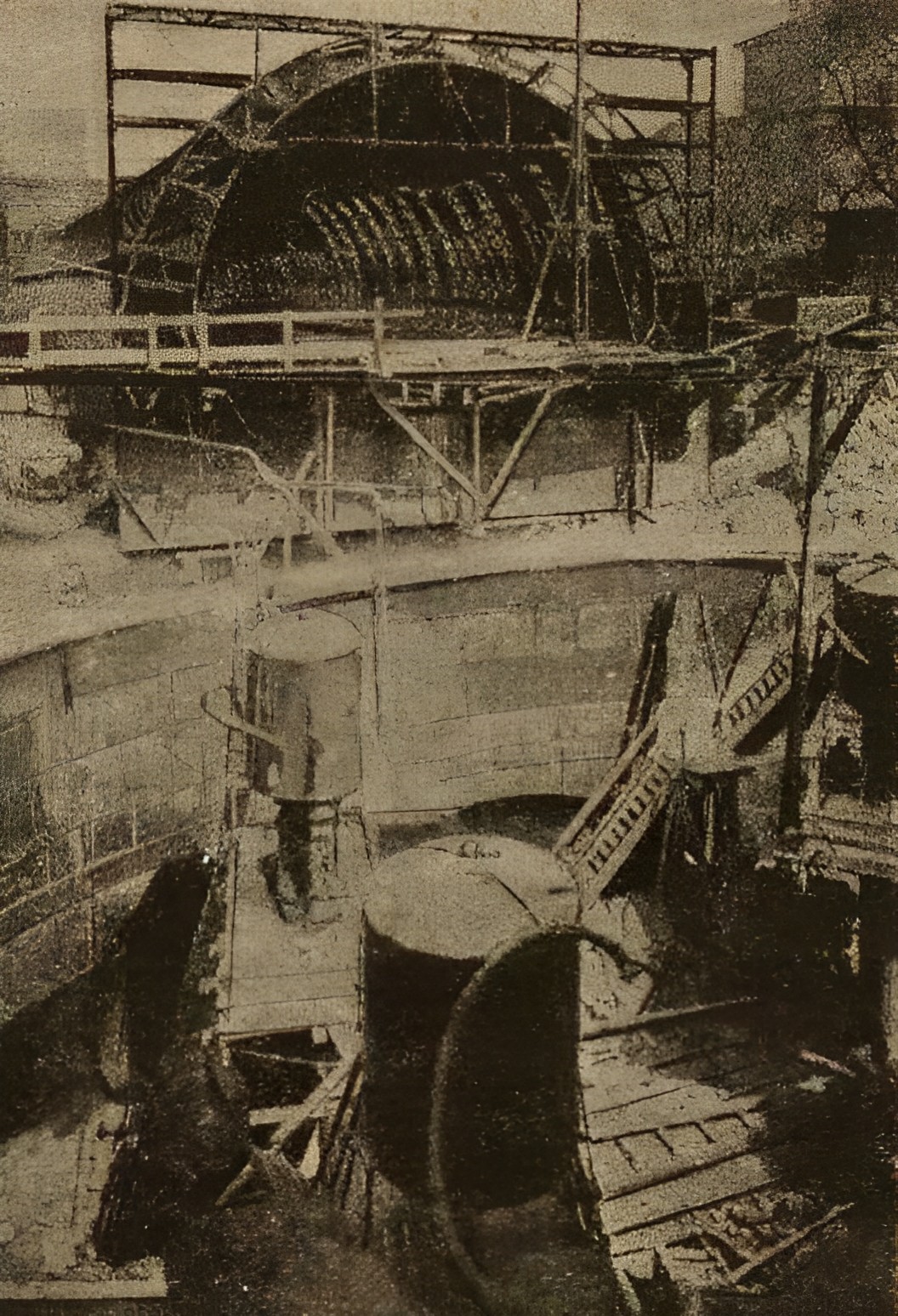

От походной тележки нужно сейчас перейти к храму и городу. Римский цемент сохранил большие куполы, беседки, монолитные, своды, одна часть которых обвалилась во время пожара, но зато другая оставалась висеть в воздухе. Вот образец: грубый северный тележник обращен лицом к античной культуре.

Для своих зданий он возьмет уж совсем готовую модель. Дикарь не может прямо подойти к незнакомому плоду чуждой ему цивилизации, к развертыванию всех технических средств; технические средства — это медленное сложение конструктивного напряжения разума; от нуля мы поднялись до X, перейдя с падениями и с успехами через — 1, 2, 3, 4 и т. д.: это накопляемый капитал общества, который с той поры составляет пищу для ума, детерминированного таким путем, и который претендует на то, чтобы сиять и занимать место в списке эпохальных явлений, в списке удостоенных наград. Это и есть то ощущение вещей, коренящееся в основах приобретенного, которое определяется словом «культура». В известные моменты острота этого ощущения такова, его прозрачность настолько завершена, оно так хрустально чисто, что одного слова достаточно, чтобы бросить на него свет: пример — греческая культура, латинская культура, западная культура и т. д.

Не грабят в родовом владении. Никто никогда не видел кипариса, внезапно расположившегося со своими 50-ю метрами в вышину посреди дубняка, — видели только маленькое зернышко, которому нужно было 200 лет, чтобы превратиться в большое дерево. Это одно из правил природы. Культура не приобретается алчно при посредстве учебника или ограбления городов; она отнимает у нас века усилий.

Итак, для начала, грубые тележники с севера, которые хотели подражать античному, начали, как бедные глупцы, с того, что они видели, но не с того, что они знали.

В качестве исходного пункта они взяли Пантеон, который им понравился, но их жалкие подражания рухнули; они не были знакомы с римским цементом, и у них не было ни средств, ни оборудования. К 1000 г. они упали духом, и — обескураженные — отложили свои инструменты, решив ничего больше не делать. Если жрецы и не имели больше работы, то у них были их богатства, и они ожидали конца мира..., который не приходил. Тогда посеяли разумно зерно «знания», и к векам стали прибавляться века. Были созданы технические средства, приобретались инструменты, и благодаря этому здравому порядку мысль присоединяла свои выводы к работе разума. Родилось чувство девственное, чистое, «законное» и подлинное. В 1300 г. был создан собор.

Какое событие! От Пантеона¹ приходят к собору и от античной культуры — к средневековью.

____________

¹ Я беру Пантеон как символ римского сооружения.

Вот каким образом возникают культуры: путем личного устремления, путем поглощения и переваривания. Когда все уяснено, тогда обретается чувство вещей. И это чувство питается тем, что было поглощено. Когда идет дело о творениях духа, тогда не грабят.

Выступая из берегов, поднимаясь над желаниями, перерабатываясь в соответствии со способностями, свойственными народам, чувство является завершением, и оно становится императивом: оно приказывает, оно ведет; оно определяет положение и глубину вещей.

Исходят от Пантеона, но нет, это хитрость! Приходят к собору. Античная культура — средние века.

Средневековье. Варвар еще сидит внутри, варвар, который идет к культуре. 1300 г. — это еще не конец, варвар еще слишком близко. Дорога тянется. А мы, мы на дороге, и нам бы хотелось перевалить через этап.

Чувство выходит из берегов.

Чувство — это категорический императив, против которого ничто не устоит. Чувство (такова двусмысленная судьба некоторых слов) — это именно то, что не ощущается, не измеряется. Это нечто врожденное, неистовое, то, что толкает, то, что действует. Уменьшительно его можно бы было назвать интуицией.

Но интуиция — за пределами чистого проявления инстинкта — может быть определена на основе разумных начал: можно было бы сказать, что интуиция — это сумма приобретенных познаний. (Можно было бы также сказать, что инстинкт — это вековая сумма приобретенных познаний.)

Вот мы и на твердой почве и в среде, где можем проводить и направлять свои действия.

Если интуиция — сумма накопленных знаний (они идут издалека: от атавизма, от векового наследия и т. д.), то чувство — это излучение закрепленного опыта. Чувство имеет в своей основе причины: оно разумно; в общем это то, что заслужено: по работнику и плата.

Чувство нельзя обокрасть.

Уточняя (чтобы собрать их в одну крепкую связку) средства, которые дает нам эпоха, — инструменты, при посредстве которых мы попытаемся создать произведение, — мы познаем чувство, которое, выходя за пределы наших повседневных работ, точных и кропотливых, ведет их к совершенству, к стилю (стиль — это способ мышления), к культуре — к бесчисленным усилиям общества, чувствующего себя в силах установить новое положение после одного из самых плодотворных периодов подготовки, который человечество когда-либо знало.

* * *

Культура проявляется в овладении средствами, находящимися в нашем распоряжении, в выборе, в распределении, в эволюции. Это разделение устанавливает иерархию чувств, вызвавших данные чувства.

Совершенно естественно, что в поисках счастья мы устремляемся к чувству равновесия. Равновесие — это спокойствие, господство над средствами, ясность, распорядительность, удовлетворенность духа, пропорциональность; равновесие — поистине нечто творческое. Отсутствие равновесия свидетельствует о состоянии борьбы, о беспокойстве, о наличии неразрешимых трудностей, о порабощении, об исканиях, т. е. свидетельствует о непреодоленности стадии низшей, предшествовавшей, подготовительной.

Отсутствие равновесия — это состояние усталости. Равновесие — благосостояние.

Можно установить такую классификацию:

а) первобытный человек-животное, со своей мудростью животного, своим нюхом, своим инстинктом (который, впрочем, является умом прародителей) создает состояние первичного равновесия, низшего, но совершенного само по себе. Так, мы видели, как дикарь пользуется чистыми формами геометрии, потому что он инстинктивно подчиняется всеобщему закону, в котором не хочет ничего понимать, но от которого не хочет и уклоняться.

б) народы, идущие к культуре (какая сила толкает их?), выходят из животного состояния и нарушают равновесие путем последовательных скачков, мало-помалу приобретая уверенность, которая возбуждает игру мысли. Их дорога усеяна буграми; у них есть проблески познания, но тут же рядом — бездны неизвестного; мы видим их смелые попытки и поражения. И их работа, отличающаяся обилием и недохватками, излишествами и промахами, отсутствием равновесия и отсутствием чувства меры и пропорции, вызывает усталость.

в) момент апогея наступает тогда, когда все средства испробованы, когда усовершенствованные орудия обеспечивают совершенное выполнение разумных начинаний. Из добытого могущества рождается спокойствие, которое можно измерить. Ум строит в тишине. Время битв прошло. Настало время созидания. И когда мы мысленно создаем, когда мы оцениваем и измеряем, мы познаем самое лучшее, — мы соразмеряем. В куче форм, среди которых мы произвели крупную выборку, мы производили выбор самых чистых форм. Ум ведет нас к геометрии. Наши творения уже не хаотичны и не неуверенны — они ясны и точны. Мы умеем отдалить состояние усталости. Мы создаем условные формы. Они имеют центр, геометрию: дух математики, который нас воодушевляет, ведет нас к высшей, бескорыстной удовлетворенности. Мы создаем спокойно и чисто. Это те эпохи, которые называются классическими.

Физиология ощущений различает состояние душевного спокойствия и состояние усталости.

Все, что исходит от человека — творение его рук, творение его духа, — выражается в системе форм, которая является слепком с ума, определившего ее структуру. Таким образом, состояние цивилизаций разделяется по формам: прямая линия и прямой угол, проведенные через чащу трудностей и неведения, являются ясным проявлением силы и воли. Когда господствует прямоугольник, это значит, что налицо эпоха апогея. И тогда города освобождаются от беспорядочной толчеи своих улиц, стремятся к прямой и растягивают ее все дальше. Человек, проводящий прямые, доказывает, что он овладел собой, что он вступает в порядок. Культура — это прямоугольное состояние ума. Прямые не создаются рассуждениями. К прямой приходят тогда, когда достаточно сильны, достаточно стойки, достаточно вооружены и достаточно дальнозорки, чтобы хотеть и уметь проводить прямые.

В истории форм момент прямой — это конечный пункт: позади — все трудные работы, которые разрешили это проявление свободы.

Вот определение современного чувства: наша современная культура, завоеванная Западом, уходит корнями в нашествие, которое погасило античную культуру. Она познала поражение 1000 г., а потом медленно строилась на протяжении десяти веков. В первое орудие, удивительно замысловатое, изобретенное средневековьем, она внесла ясные штрихи в XVIII веке. Потом XIX век был самым удивительным моментом подготовки, какую история когда-либо знала. XVIII век установил основные начала разума, XIX век в великолепном труде углубился в анализ и опытные исследования и создал совершенно новые орудия, грозные, революционные и революционизирующие общество. Мы, наследники этого труда, понимаем совершенное чувство и сознаем, что начинается эпоха созидания. Счастливы мы, что обладаем более действенными средствами, чем когда бы то ни было. Современное чувство повелительно толкает нас.

Это современное чувство есть дух геометрии, дух строительства и синтеза. Точность и порядок обусловливают его. Наши средства таковы, что точность и порядок нам доступны, и остервенелый труд, который дал нам средства реализации, создал в нас это чувство, являющееся стремлением, идеалом, безжалостной тенденцией, тиранической необходимостью. Это будет страстью века. С каким удивлением мы рассматриваем судорожные и беспорядочные порывы романтизма, этот период напряженности единого аналитического устремления, которое вызывало извержение вулканов! Теперь нет больше извержений, нет больше личностных обострений. Широта наших возможностей толкает нас к общему, к высокой оценке ясности. Мы предпочитаем банальность и простоту индивидуализму, продукту возбуждения, правило — исключению. Обычность, правило, простое правило, кажутся нам стратегическими основами на пути к прогрессу и к прекрасному. Прекрасное общечеловеческое привлекает нас, а прекрасное героическое кажется нам театральным приключением. Мы предпочитаем Баха Вагнеру и дух Пантеона — духу собора. Мы любим «разрешение» и с беспокойством следим за неудачами, будь они даже грациозно-драматичны.

Мы с энтузиазмом смотрим на ясное расположение Вавилона и приветствуем светлый ум Людовика XIV; мы отмечаем вехой эту дату и считаем, что великий король был после римлян первым планировщиком Запада.

Мы видим, как мир кишит огромными силами, промышленными, социальными, и, выходя из суеты, мы ощущаем упорядоченные и последовательные стремления и чувствуем, что они совпадают со способами осуществления, которыми мы располагаем. Рождаются новые формы; в мире создается новое положение. Остатки древности расшатываются, подкапываются, рушатся. Неизбежность их гибели определяется крючками, которыми они цепляются при новых взлетах, желая пережить и удушить напор, мешающий их сохранению. Сила противодействия обнаруживает силу действия. Неизъяснимое содрогание потрясает все, разбивает старую машину, дает размах и направление усилиям эпохи. Начинается новая эпоха, и наступают новые события.

И для начала человек нуждается в жилище и в городе. Жилище и город возникают из нового духа, из современного чувства — этой несокрушимой силы, выходящей из берегов, — вне всякого контроля, — но вытекающей из медленной работы наших предков.

Это чувство родилось из самого тяжелого труда, из самых разумных изысканий: это «дух созидания и синтеза, направляемый ясною мыслью».

4

С первого взгляда это разочаровывает,

но после размышления ободряет и внушает доверие:

большие индустриальные создания не требуют больших людей.

ПОСТОЯНСТВО

Это разочаровывает с первого взгляда, но после размышления ободряет и внушает доверие: создание больших индустриальных произведений не требует больших людей. Они осуществляются так же, как кадка наполняется под дождем, капля за каплей, и те, кто их осуществляет, равны по величине каплям, а не потокам. Самое произведение, однако, величественно, потрясающе, как поток; но поток находится вне личностей, его создавших. Поток находится в человеке, а не в лицах. Искусные произведения эпохи, которые так сильно нас потрясают, созданы спокойными, скромными людьми с ограниченными мыслями, людьми положительными, инженерами, которые делают сложение на разлинованной бумаге, которые изображают силы природы через альфы и беты, выписывая их в уравнениях, которые спокойно тянут указатель своей счетной линейки и читают на ней банальные цифры, полные неизбежного решения, цифры, которые волнуют и приведут нас — таящих в себе поэта — в высочайший энтузиазм. Это правдиво, неоспоримо, это проверяется ежедневно и это очень обманчиво.

Дело в том, что нужно хорошо различать продукт разума от продукта страсти.

Действительно, в разумном человеке есть всегда какая-нибудь страсть, и эту страсть даже архиуравновешенный человек проявит, сам того не зная, двигая указателем своей счетной линейки; это — совсем маленькая ничтожная страсть.

Страсть — это то, что толкает нас на движения, несвойственные разуму, страсть ледяная или кипящая, страсть, робкая или выходящая из границ; это потенциал чувствований, который в конце концов предрешает существование людей и окончательное движение вещей. Потому что мы обусловлены этим так же, как знанием, мы всегда набиваем цену на последние приобретения разума; разум — это счетоводство, открытое в бесконечность, куда прибавляются последовательно завитки; нет такого просяного зернышка, которого нельзя было бы прибавить; индивиды умирают, а сложение продолжается. Человеческая страсть постоянна с тех пор, как человек стал человеком; она тянется от рождения до смерти; ее амплитуда ограничивается только верхом и низом, которые представляются нам, как константы во все время. Это измерительные инструменты, по которым судят о длительности человеческих созданий.

Работа разума по сложению продолжается без конца, его кривая — восходящая; он создает орудия; это то, что называют прогрессом. Движения страсти постоянны: они находятся — низко или высоко — между двумя берегами, которых не изменили тысячелетия.

Можно решиться на гипотезу, что большие эмоциональные произведения, произведения искусства, рождаются от удачного сочетания страсти и знания.

Люди обыкновенно, как зубья машины, следуют по точно начертанной дороге. Их работа точна, обусловлена определенными пределами; расписание безжалостно, точно; год делится на месяцы — по получкам; на недели — по воскресеньям, на дни — по сну; часы похожи один на другой. Мы имели, однако, Ландрю и Солейандра, а также множество проявлений внутреннего блеска, в одинаковой мере удивительного и затаенного. Человек проделывает свою регулярную работу, свои сложения, но тлеющее пламя или пылающие угли воодушевляют его: это жизнь чувств.

Оно и направляет его существование, независимо от результатов его работы, независимо от качества этой работы. Всякая работа прибавляется невозмутимо, спокойно. Зернышко проса — и большая великолепная скала; кривая увеличивается по фуникулеру своей зубчатой полосы. Но страсти ведут войну, убивают или прославляют. Это неистовая скачка к счастью; здесь борьба и выключения, поражение или победа.

Обычно мы заключены в наших страстях так же, как вино в путешествующем бочонке; мы не знаем, за каким столом «мы будем поданы». Великие человеческие произведения создаются все более и более смело, даже со спокойной дерзостью разгневанных богов. Сложение, счетная линейка, линованная бумага, тупое спокойствие. Мы к этому придем позднее, при изучении «наших средств» на ясном примере. Мы видим запутанность посредственных существований, с одной стороны, и точность работы, в совершенстве направленной на внушительные осуществления, — с другой. Это очень обманчиво.

Римский колизей

Поэт находится тут же, он определяет и распознает постоянство творений, потому что он против сложения, потому что он идет за волнистой кривой страстей. Став выше утилитарных целей, он исследует нетленное — человека.

Инженер, понятно, — жемчужина, но, находясь в ожерелье, он видит и знает только две других жемчужины — своих соседок; эта ограниченность вытекает непосредственно из предшествующего и отсюда немедленно следуют выводы. Хороший инженер — существо, закрепленное на известной точке. Поэт же видит все ожерелье в целом: он видит личности с их разумом, с их страстями, — за ними он находит сущность человека.

Эта сущность поддается совершенствованию, и теоретически нет оснований к тому, чтобы она не могла стать возвышенной. Это божественное, это нетленное проявляло себя тысячу раз и оставило вехи, в которых мы узнаем опять желанного бога: изображения черных богов, изображения богов египетских, Парфеноны, возвышенную музыку...

Вот что действительно имеет значимость, что длится.

До сих пор (XIX век) оборудование было настолько непрочно, так далеко от совершенства, что оно не могло захватить внимания за счет страсти — последняя представлялась феноменом, волнующим по-иному... Наступила великая революция, первая в анналах человечества, которая потрясла наше равновесие, которая унесла наши радости, которая оставила в нас горечь по утерянным вещам и создала беспокойство за будущее, еще не наметившееся. И вот внезапно мы оказались обладателями сказочного оборудования, настолько мощного, настолько блестящего, что оно нарушает порядок наших поколений и рискует скомпрометировать вековую иерархию. Слишком много прекрасных событий наваливается на нас в слишком короткое время, основы наших суждений колеблются; мы склоняемся к ниспровержению ценностей, что может поставить нас в смешное положение. Вот мы и в ожидании: разум? страсть? Два течения, два существа противостоят одно другому; одно глядит назад, другое — вперед: один поэт «чахнет» на развалинах, а другой может быть убит.

Оставим рабов их прошлому, но у тех, кто устремлен к современности, ослепление слишком велико. Они отрывают человека от его творения, обожествляя цифры. Это век стали, и блестящая сталь заколдовывает. Красоту машины декретировали, как новый свод вечных законов. Вот уж мы и на пути к ошибке. Я бы хотел дать короткое рассуждение, чтобы объяснить это, и дать потом доказательства ободряющего и верного хода человеческой работы и после «это очень обманчиво» сказать «это очень ободрительно».

Попробуем составить себе понятие о прекрасной механике. Если бы можно было допустить, чтобы прекрасная механика была от чистого разума, тогда, несомненно, вопрос мог бы быть разрешен ясно: механическая вещь тленна.

Всякое произведение механики было бы лучше того, что ему предшествовало, было бы затенено тем, что должно притти на смену. Таким образом, эфемерная красота рано становится смешною. Однако практически дело обстоит не так, страсть вмешивается в самые строгие расчеты. Инженер вычисляет сечение балки; изучение напряжения — которое она выдерживает, — дает момент сгибания, сопротивления и, наконец, инерции. Но момент инерции — момент, в котором — по его воле — играют значение высота и ширина балки.

Тогда он выбирает высоту, и часто это объясняется только тем, что высота ему нравится, и отсюда уже вытекает ширина. Мы видим вмешательство личности, вкуса, чувства, страсти: балка бывает легкой или тяжелой. Распространите этот же факт на область более обширных работ, и вы констатируете вмешательство страсти. Таким образом, об одной из двух машин одинаковой производительности вы скажете, что именно она красива.

Вы отличите — по их эстетике — французскую машину, немецкую, американскую. Машина начинает жить, она получает лицо и душу, ее значимость уменьшается одновременно с тем, как проблема выходит за пределы чистого расчета. Тогда можно вписать возраст, который время ей пожалует. Клокочущий паровоз, жеребец, вставший на дыбы и вызвавший торопливый лиризм Гюисманса, — это уже не больше, чем ржавый и ненужный железный хлам; автомобиль последнего Салона реализовал то, что Ситроен уже давно осуществляет,— амортизацию шасси, которое вызывает фурор. Но ведь римский водопровод пережил Колизей и еще ныне благочестиво сохраняется, сохранился и мост Гарда. А будет ли долговечным волнение, которое вызывает в нас мост Гарабит (Эйфель)? Здесь одного рассуждения недостаточно, — тут суждение приостанавливается и формулировку дадут ему века; мы не знаем, где начинается тайна, окружающая будущность современных индустриальных творений. Наш энтузиазм велик, и очень часто он имеет здоровые корни. Страсть человека уж прошла, но его произведение продержится века.

Но это опасный приговор, ибо видели ли вы, чтобы инженеры превращались в людей страсти? Это было бы острою опасностью. Нет, оборудование не развивалось бы больше. Инженер должен остаться неподвижной точкой, человеком расчетов, и его мораль — держаться в пределах разума.

Индивидуальная страсть имеет здесь только право воплощать коллективное. Коллективное — это состояние души эпохи, обусловленной в общем, так же как и в частностях, большими последовательными движениями, которые воспитывают, принижают или возвышают, это неподдельный продукт, волнующая математическая средняя, потому что она дает массе единый фронт и общую страсть. Невозмутимая бухгалтерия вписывает ценности, вписывает и — эпохи.

Устанавливается некое общее состояние мысли. И продукты вычислений, ничего туда не прибавляя, оказываются увлеченными этой всеобщей страстью, которая входит в человеческую меру емкости, служащую для человеческой сущности мерилом ее взлетов и падений.

Тогда перед произведениями вычислений мы стоим, как перед явлениями высшей поэзии; отдельная личность в этом не «повинна», необходимую сумму дало сложение ячеек. Человек реализует свои потенциальные силы. Платформа, поднятая всеми над узко отъединенными устремлениями, — стиль эпохи. И это очень ободряет. Человек создает великое.

Приходят гениальные личности, которые на этих возвышенных подмостках воздвигнут нетленные творения, образы божеств или Парфеноны.

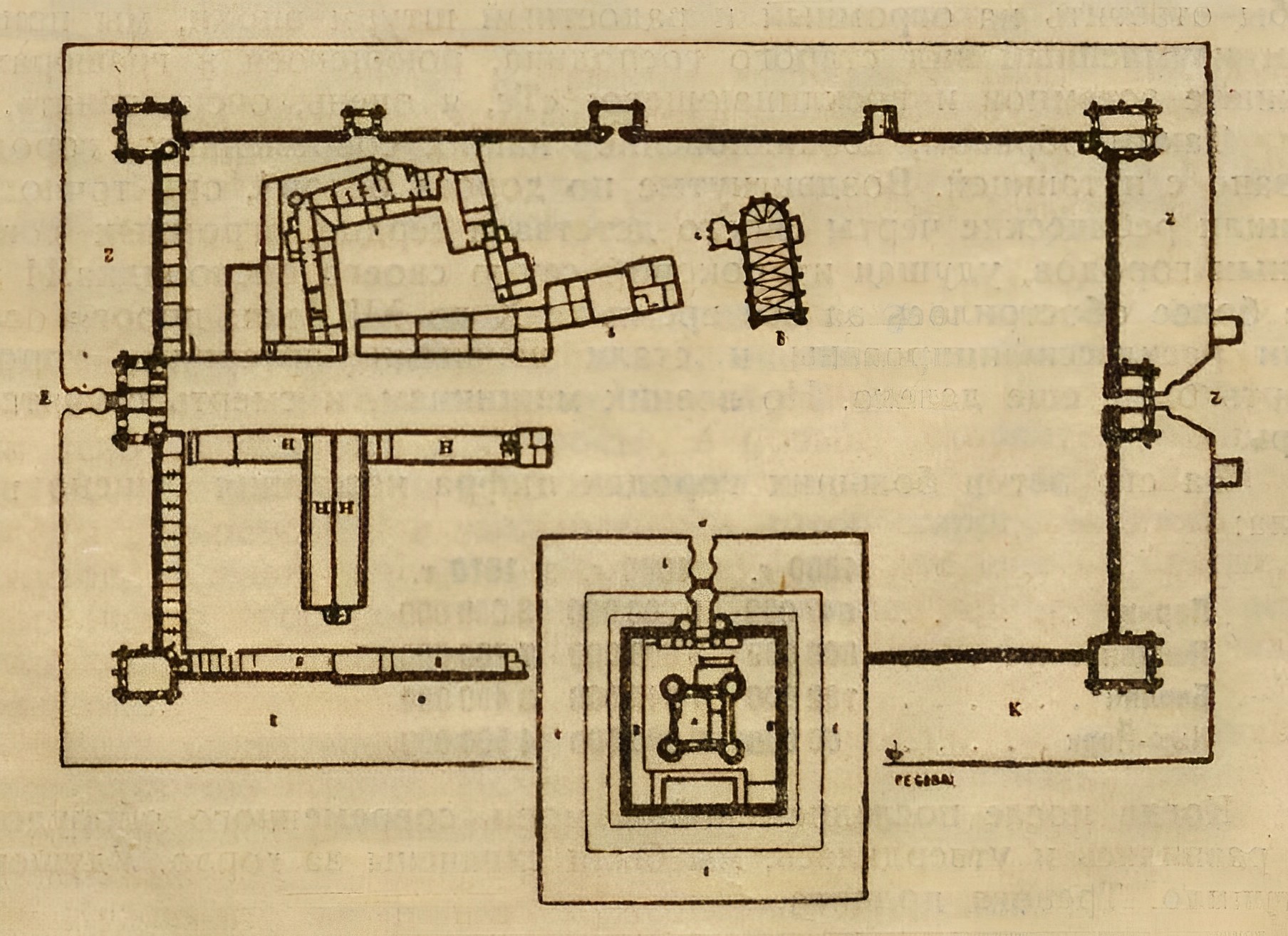

Вилла Ротонда в Виченции.

Город крепко входит в область расчетов. Почти все инженеры работают на него. Так и будет установлено городское оборудование.

Оно будет включать самое главное в отношении полезности и, следовательно, временности.

И городу останется тогда — существовать, что будет результатом чего-то иного, чем расчет.

Это будет архитектура, олицетворяющая все, что выше расчетов.

5

Нужно остерегаться раскрывать потихоньку, исподтишка,

противоположность между радостью и отчаянием.

Города в отчаянии. Отчаяние городов.

ВЫБОР И КЛАССИФИКАЦИЯ(РАЗБОР)

И городу останется тогда существовать, что будет результатом чего-то иного, чем расчет. Эго будет архитектура, олицетворяющая все, что выше расчетов.

(Esprit Nouveau, № 20).

Подойдем объективно к городу и наметим пока круг зрительных впечатлений, оптических восприятий, а затем посмотрим, что из этого влияет на усталость и на хорошее самочувствие, на веселость, или на упадок духа, что действует облагораживающе и возвышающе и что вызывает безразличие, отвращение и возмущение.

Город — водоворот: поэтому нужно классифицировать свои впечатления, познавать свои ощущения и производить выбор между целительными и благотворными методами.

Займемся зрением, а позднее, слухом, легкими и ногами.

Глаз видит, мозг регистрирует, сердце бьется — эти одновременные явления испытывает всякий, как грубая натура, так и избранная.

Проанализировав это, рассмотрев то, что делает упругими наши мышцы и приводит в движение наше сердце, мы примем основное решение: над тем, что является механизмом города, мы поставим то, что можно назвать душой города. Душа города — ненужная вещь для практической стороны нашего существования, это попросту поэзия, это чувство, полностью связанное с нашим существом, это совершенно особое состояние. Механика города есть не что иное, как форма приспособления; она согласовывается с совершенством, когда последнее встречается, она приспособляется с грехом пополам к неудобствам, которые проходят, как проходит, впрочем, и совершенство механики, признаваемое сегодня, развенчиваемое завтра.

Оставив на протяжении этого очерка за механикой преобладающее место в городе, мы хотим, однако, оттенить, что эта гармоничность механики находится по ту сторону глубоких и решающих восприятий, связанных с нашим чувствительным «я», с чувствительной организацией, хранящей секрет нашего счастья или нашего несчастья.

Планировка, беспокоящаяся по поводу счастья или несчастья, пытающийся создать счастье и устранить несчастье, — вот достойная наука в этот период расстройства; забота, которая порождает подобную науку, в значительной мере влияет на эволюцию социальной системы. Она обличает, с одной стороны, жестокое и глупое индивидуалистическое устремление к эгоистическим страстям, устремление, создавшее большие города. Она подсказывает, с другой стороны, средства автоматического оздоровления в критический момент: солидарность, жалость, любовь к добру, которые отражают мощную волю к достижению ясной цели, конструктивной, созидающей. В определенные часы человек снова берется за творчество, и это часы его счастья.

СТРАДАНИЕ ИЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ

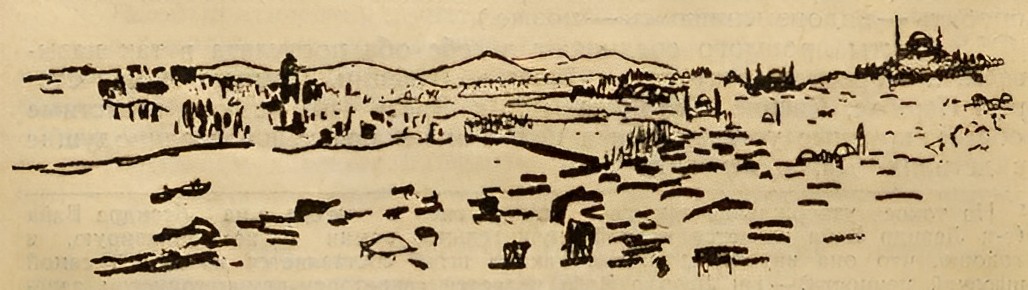

Катаклизм: Нью-Йорк; земной рай: Стамбул.

Нью-Йорк волнует, потрясает. Как и Альпы, и буря, и битва. Нью-Йорк некрасив, и если он стимулирует нашу практическую деятельность, он ранит наше чувство счастья.

Установим факт: на нас действуют два ощущения — чувство беспокойства и хорошее самочувствие. Предпоследняя глава (чувство выходит из берегов) дала нам две схемы: состояние варварства, состояние классицизма. Духовные равнодействующие при психологической реакции можно определить следующим образом: состояние беспокойства, хорошее самочувствие. Всякий раз, когда линия будет сломанной, резкой и неровной, без правильного ритма, когда форма будет острой, колючей, мы будем мучительно, болезненно задеты. Нас опечалит это расстройство, эта суровость, этот недостаток учтивости, и мы подумаем мысленно — «варвар». Когда же линия будет непрерывной, правильной, когда формы будут без трещин, наши чувства будут обласканы, наш ум восхищен, освобожден от хаоса, залит светом, и мы подумаем мысленно — «мастерство», почувствуем подъем и улыбнемся.

Вот основа — она неопровержима, она психологична.

Город угнетает нас ломанными линиями: небо в нем изрублено подобно зубьям пилы. Куда мы пойдем искать отдыха?

Пиза: цилиндры, шары, конусы, кубы.

В городах, созданных искусством, мы идем туда, где формы согласованы, расположены вокруг центра, по оси.

Горизонтали и великолепные призмы, пирамиды, шары, цилиндры. Наш глаз видит их чистые формы, и наш очарованный ум рассчитывает точность их очертаний. Мы полны спокойствия и радости.

Зазубренные иглы соборов на севере — это страдания тела, захватывающая драма души, ад и чистилище. Это сосновые леса под тусклым светом и холодным туманом.

Наше тело требует света.

Существуют формы, которые отбрасывают тень.

СИМФОНИЯ

Как нёбо воспринимает разнообразие хорошо приготовленного меню, так наши глаза готовы к организованным наслаждениям. Существуют такие соотношения между качеством и количеством, что функции интегрируются.

Не устремляйте глаз всегда в одном направлении: он утомляется; вносите чередования в зрелища — этим достигается то, что прогулка не утомляет и не навевает сна.

За глазом находится проворный и благородный, плодовитый, полный воображения, логичный и великодушный ум.

То, что вы поставите перед ним, глаз претворит в радость. Умножьте эту радость: в этом весь опыт человека, пользующегося всеми своими дарами. Какая жатва ждет его!

Чудесна машина, которую вы разбираете, — тут сочетается знание и созидание. Это симфония — быть обласканным формами и знать, как они рождены, в каком отношении связаны, как они отвечают намерению, которое становится очевидным, как они классифицируются в коллекции, которую вы себе составили из избранных образов. Исчислять, мысленно сравнивать, видеть — это значит самому участвовать в авторских радостях и муках...

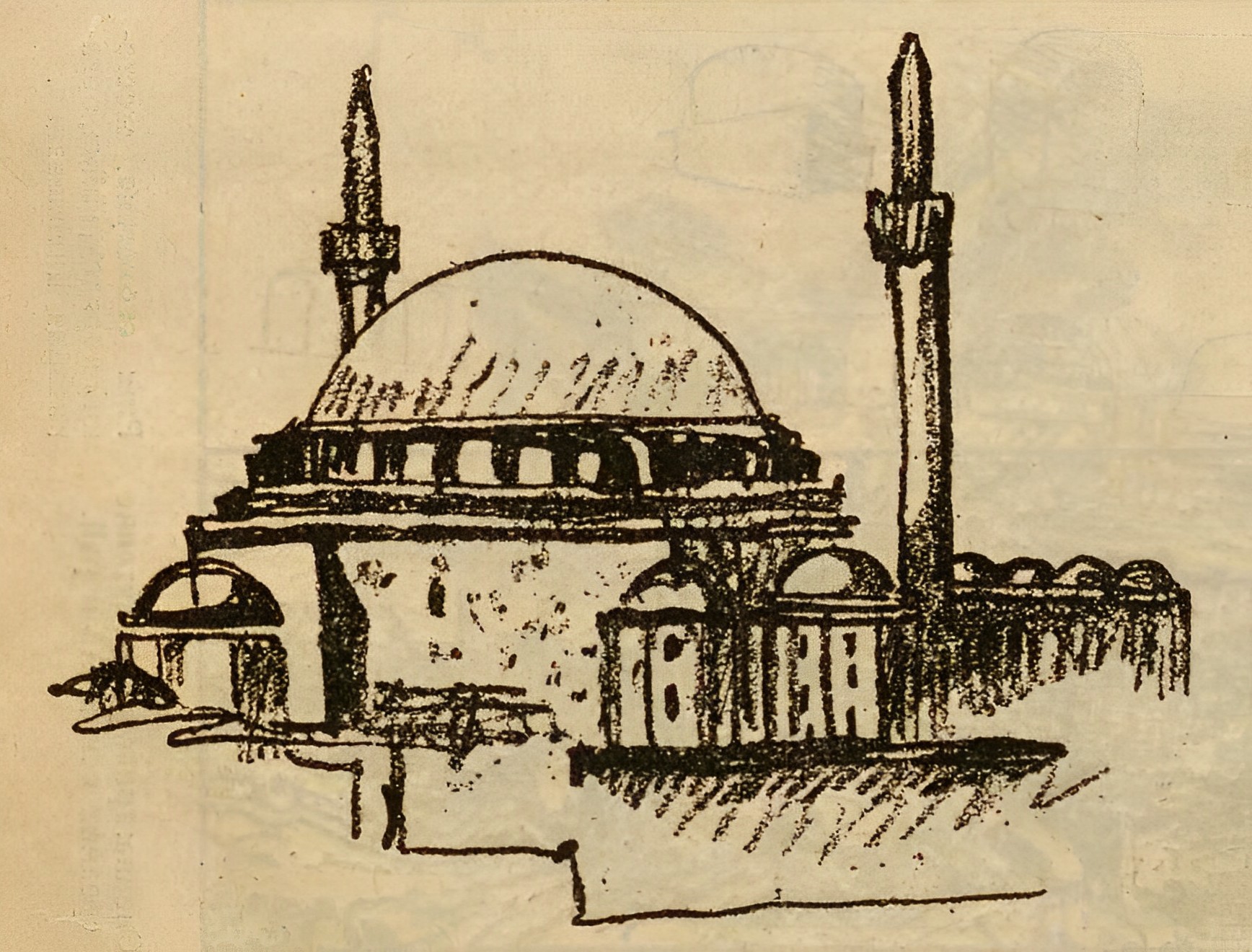

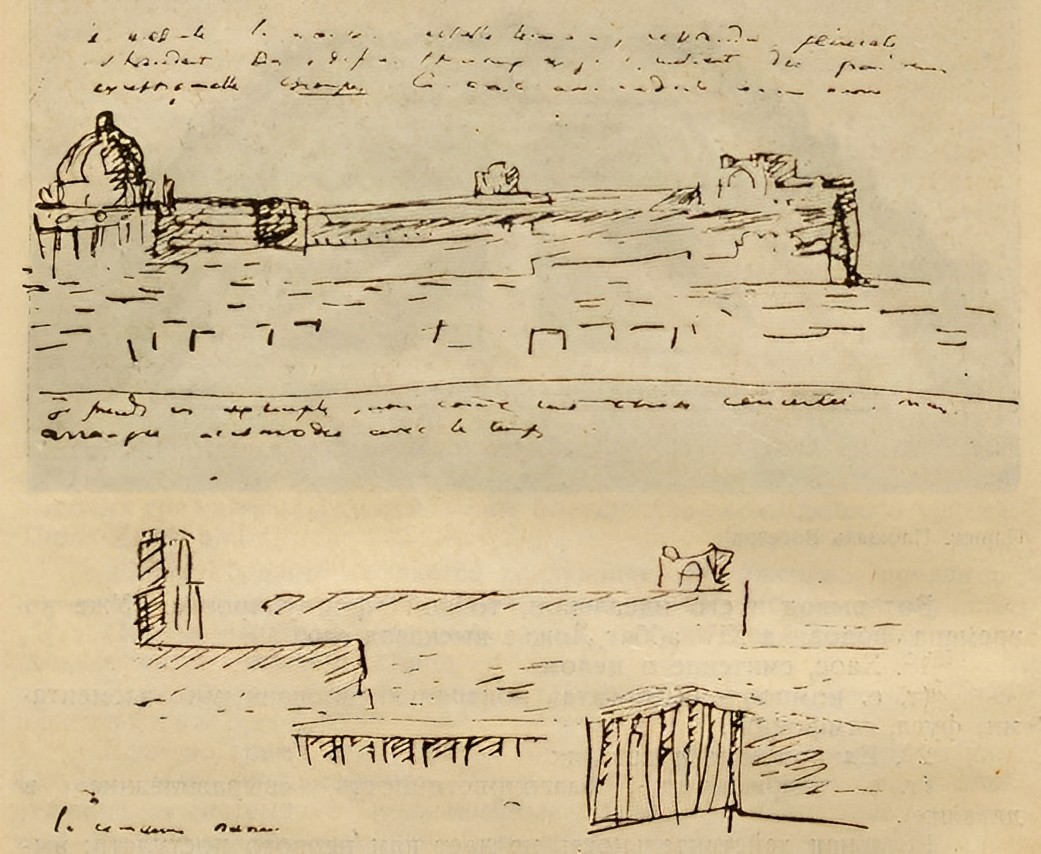

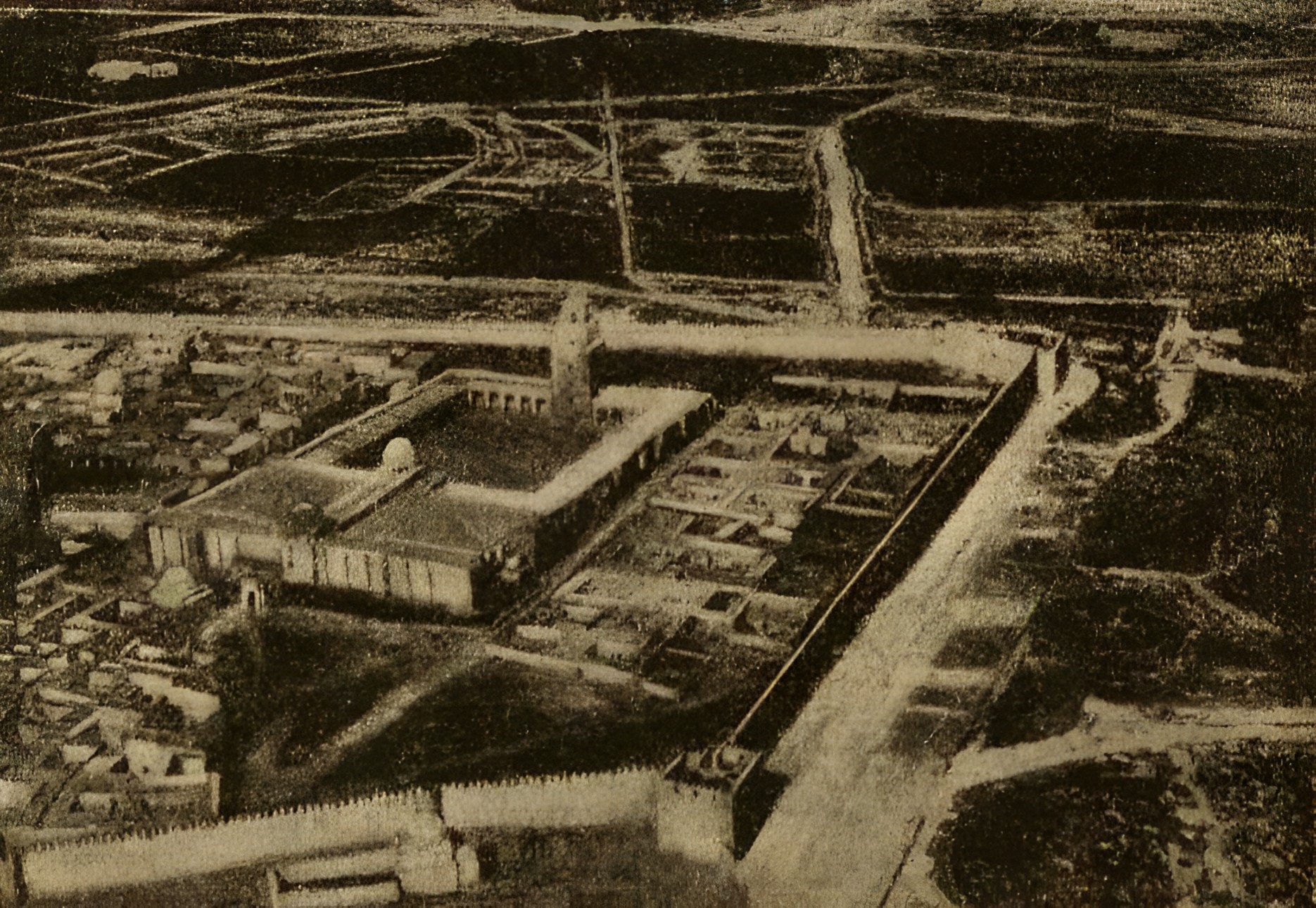

Стамбул: муэдзины, Наргилле, нежные кладбища. Прошлое, настоящее, по ту сторону неподвижность. Элегия в форме призм.

Что бы мы делали во время паломничества в города, созданные искусством, если бы нашим чувствам и нашему уму не была дана радость познавать при помощи каменных свидетелей, что человек способен ощущать величие, если бы у нас не было чувства легкости, которое создает эта уверенность, ибо наши «маленькие истории», наш комфорт, наши деньги, складка наших брюк — все бледнеет перед легкостью этой уверенности, уверенности, что чувствуешь возвышенно.

Нужно остерегаться вызывать чувство, противоположное радости, — отчаяние. Города в отчаянии. Отчаяние городов. О вы, муниципальные советники, которые посеяли отчаяние в ваших городах.

А отчаяние — увы — велико!

Город рождает радость или отчаяние, благородство, гордость или возмущение, безразличие, отвращение, бодрость или усталость.

Это зависит от выбора форм. Но здесь идет речь не о вычурных формах в стиле Людовика XIV, барокко или готики, а о «ретроспективной» торговле «почтенной» падалью.

Город будущего несет с собой чудовищную механику, мощное грузовое судно, завод с точными и бесчисленными машинами, поднявшийся тайфун.

Формы, о которых идет речь, — это вечные формы чистой геометрии, которые объединяют неумолимую механику в один ритм, — и этот ритм будет нашим, будет выше расчетов, будет полным поэзии.

Взор может быть оскорблен или обласкан.

Душа может быть подавленной или экзальтированной.

Проблема формы, которую надо вписать в порядок дня городских советов, ставится так: «Принять меры к запрещению некоторых вредных форм и к поискам благотворных».

Византия: семь башен, горизонталь и ось в центре. Белый мрамор.

Стамбул: пленительная мелодия самых нежных форм.

Пера: зубья города торговцев, пиратов, искателей золота.

Стамбул: горячка минаретов, спокойствие сплющенных куполов; Аллах бдительный, по-восточному неизменный.

Рим: геометрия, жестокий порядок, война, организация, цивилизация.

Сиенна: тревожное смятение средних веков. Ад и рай.

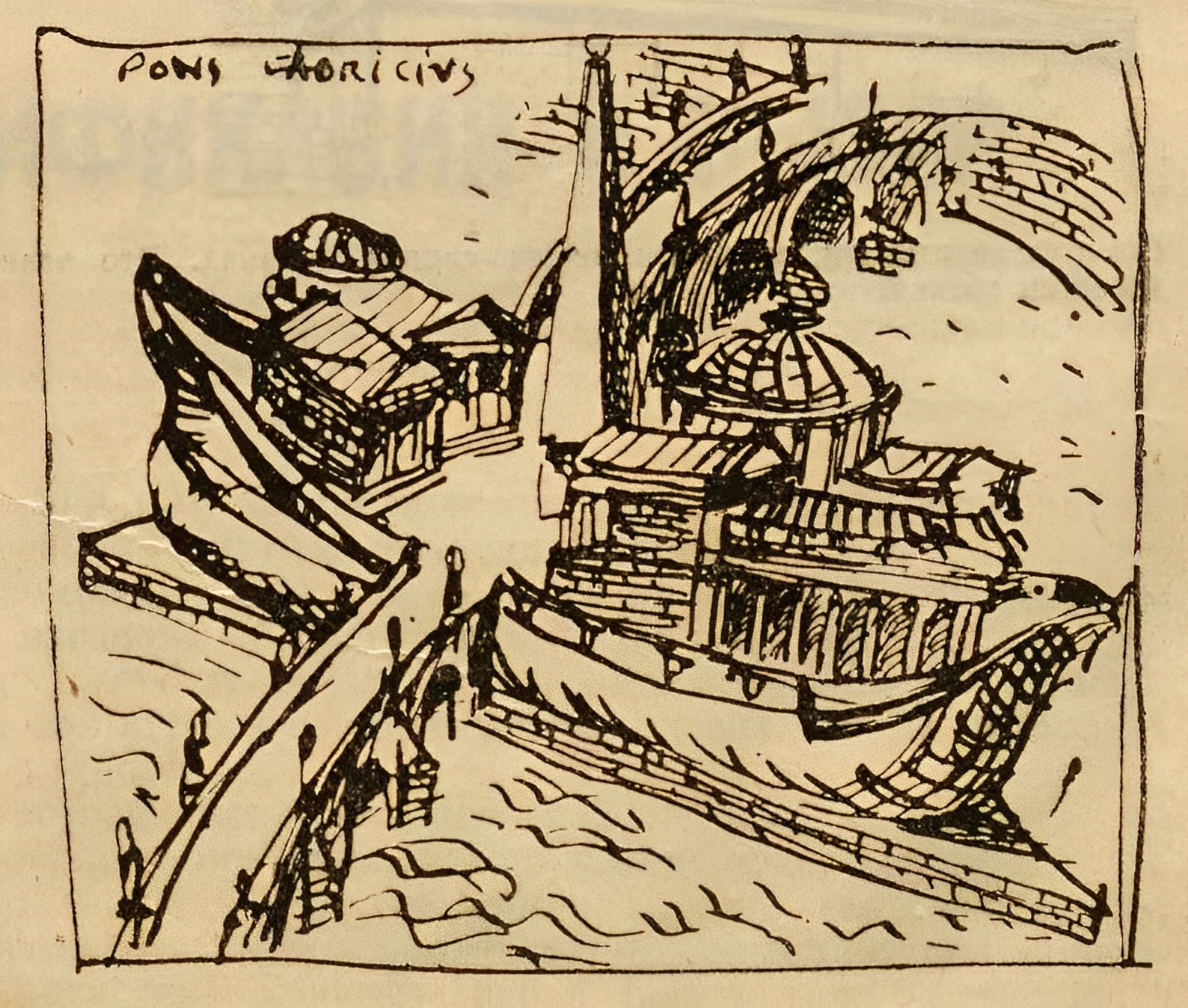

Византия: водопровод в Валенсе, огромная горизонталь идет из окрестностей, образуя твердую сетку на склонах семи холмов.

Тибериатский остров по старинной гравюре.

Стамбул: вертикали, построенные на чистых призмах. Это эллинизм, который был известен готике.

6

Турецкий афоризм: там где строят, сажают деревья.

У нас их срезают.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЫБОР

И городу останется тогда существовать, что будет результатом чего-то иного, чем расчет. Это будет архитектура, олицетворяющая все, что выше расчетов.

(„Esprit Nouveau“, № 20.)

Осознав наши ощущения, выберем для нашего удобства целительные и благотворные методы изучения города.

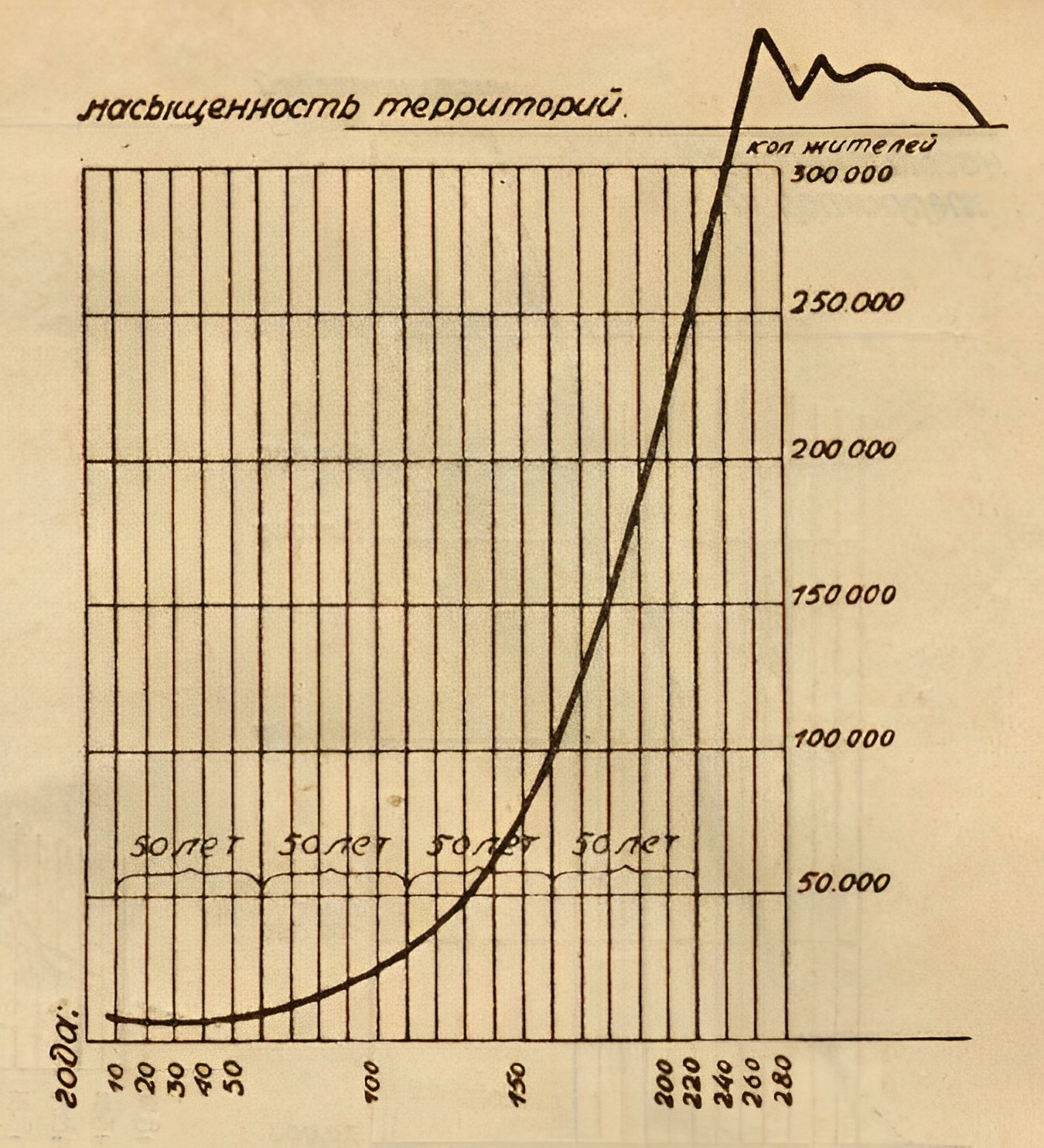

Город — водоворот. Но тем не менее это — тело, обладающее определенными органами и контуром. Можно понять характер, природу и структуру этого тела. Изучение города входит в рамки научных работ, так как его масса достаточно связана, чтобы позволить установить его сущность.

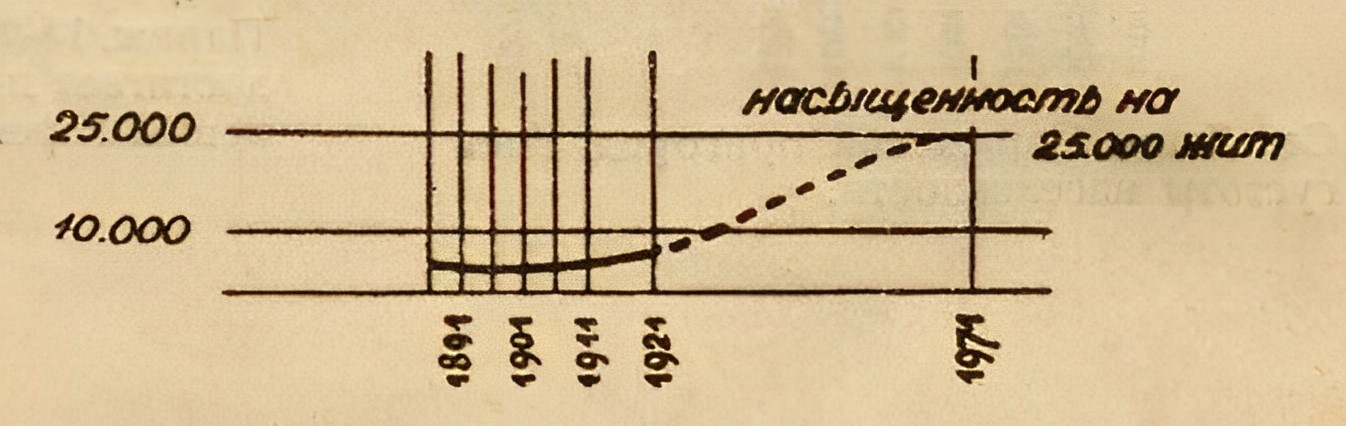

По его географическому и этнографическому положению, по его политической, экономической и социальной воле, можно уловить направление его эволюции: по его прошлому, по его настоящему, по тому, что находится в нем в брожении, можно определить кривую его развития. Статистика, кривые — это а, б, с и т. д., уравнения, в которых X и Y могут быть заранее вычислены с некоторым приближением. По крайней мере, смысл решения будет верен, если даже все данные за то, что при своем применении цифра может быть изменена непредвиденным перемещением. Важен лишь этот смысл: он позволит предвидеть.

Предвидеть — это все, что требуется. Но это также необходимо и неотложно.

Тогда можно, принимая полезные решения, сберечь средства завтрашнего дня.

В целом развитие города, зависящее от единого управления (совет выборных в городском самоуправлении), дает ощущение единства и связности, что действует успокаивающе.

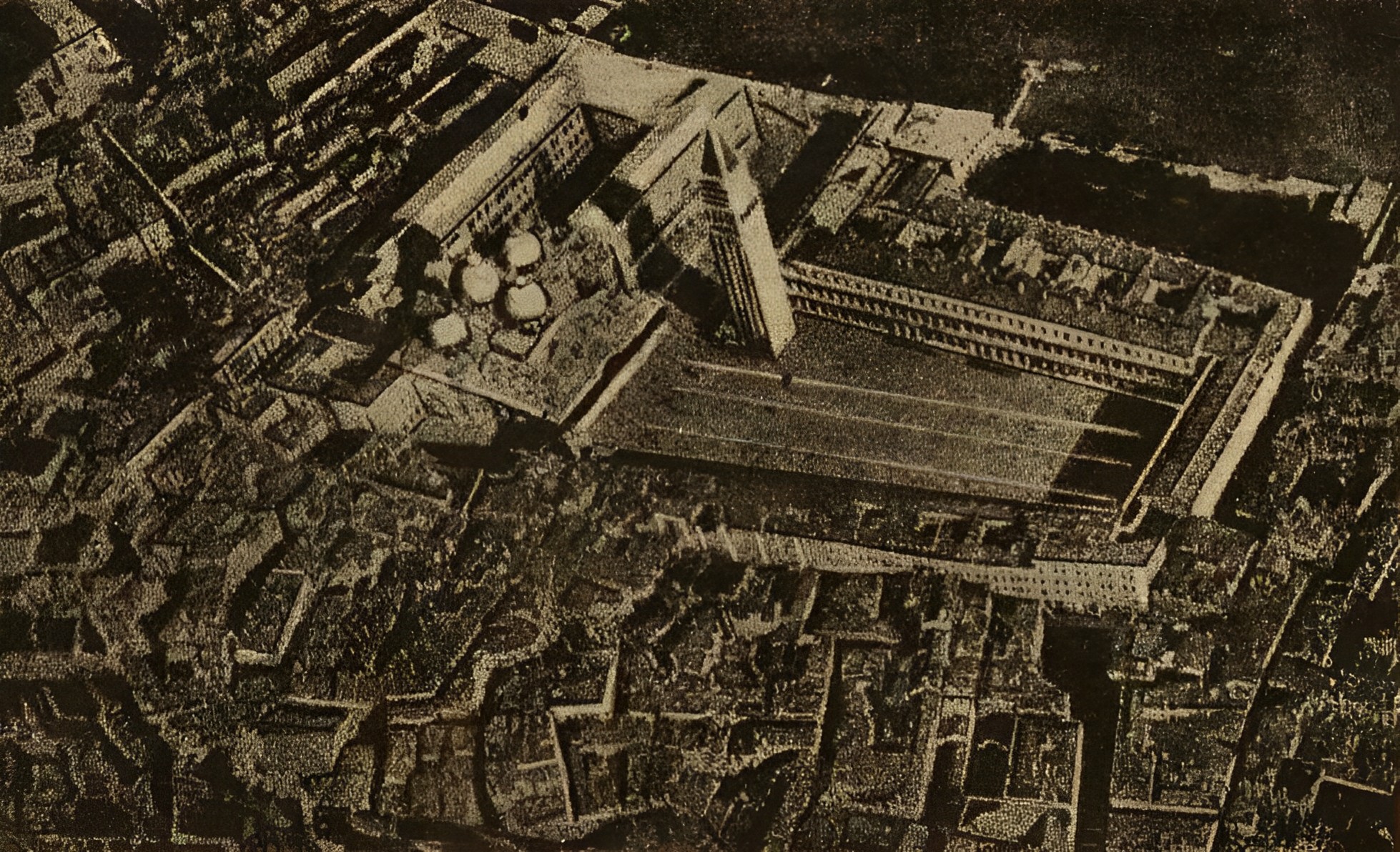

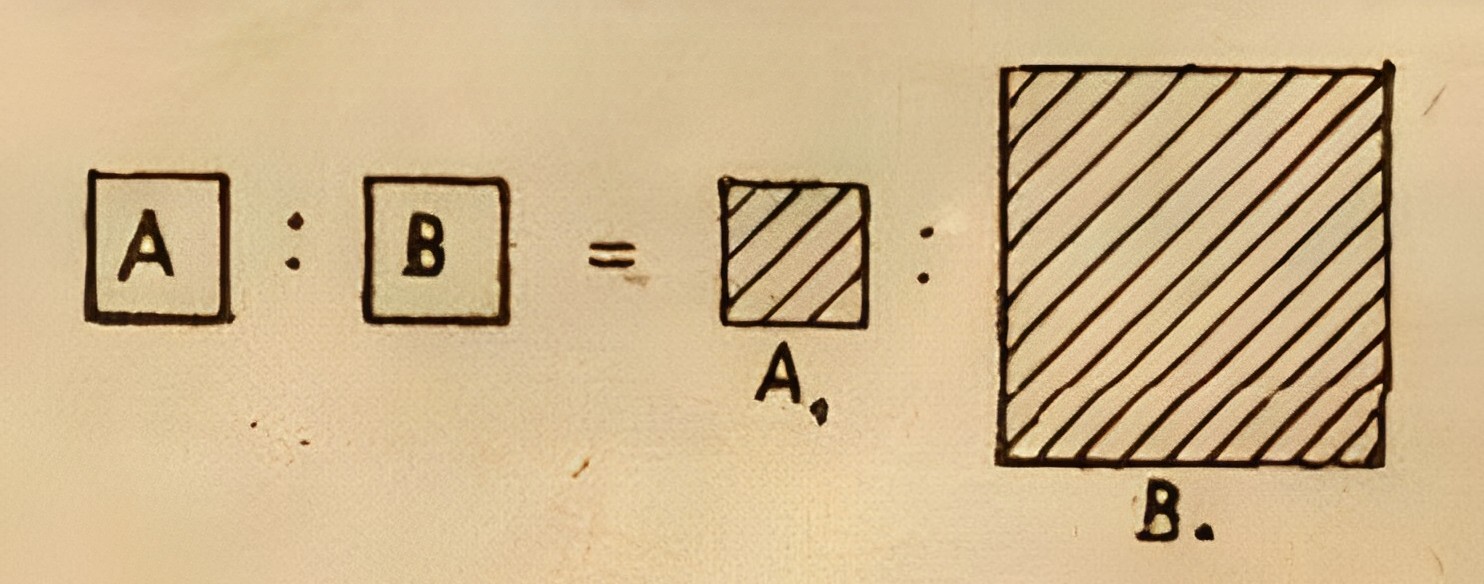

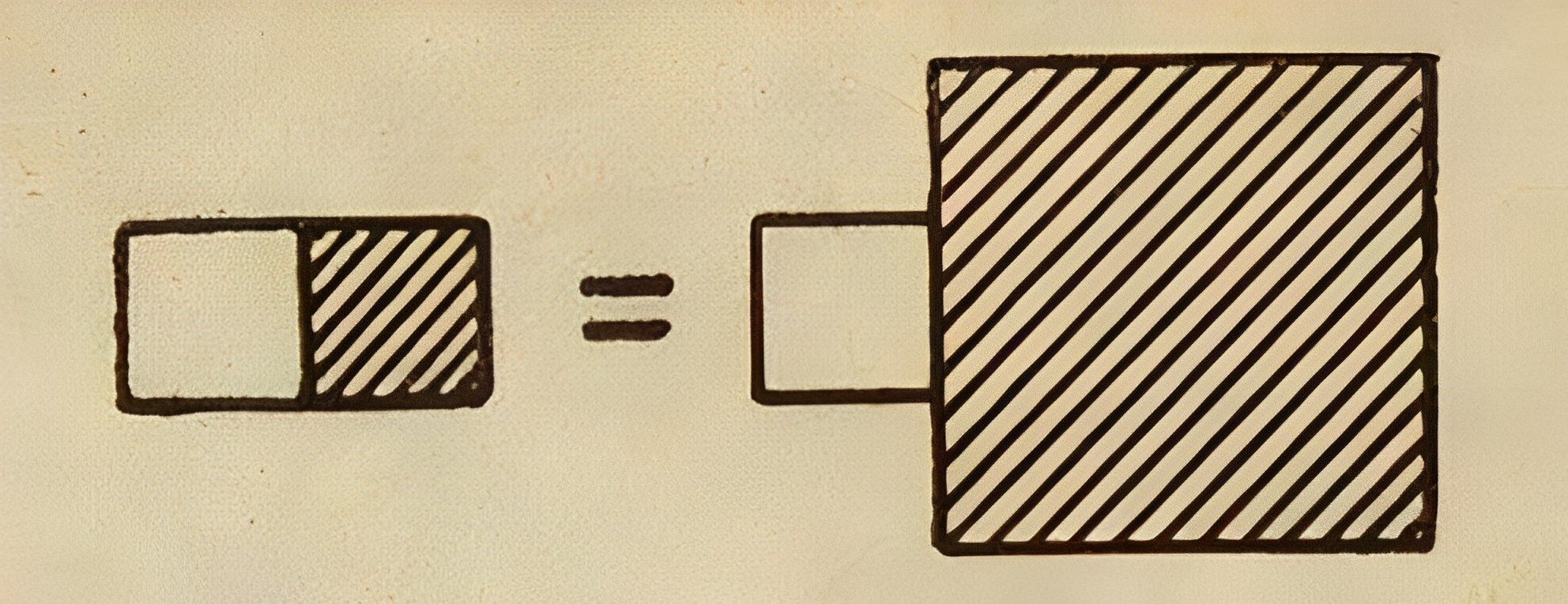

В деталях же это развитие предполагает процветание индивидуальных ячеек. Каждая из них является самодовлеющей и ведет к несогласованности. Это серьезная опасность. Это, очевидно, неотвратимый рок, гибельные проявления которого не могут быть побеждены иначе, чем искусством, в чем, собственно, и заключается роль архитектуры и планировки. Вот, группировка ячеек в большое однородное семейство: улицы Риволи, Вандомская площадь, Площадь Вогезов в Париже, Прокуратуры в Венеции, Карьер и Станислав в Нанси — редкие по качеству ансамбли, которые служат для глубокого удовлетворения жителей, для законного процветания высоких гражданских чувств, а еще больше для неожиданного успеха. Thoos Cook and Cº.

Таким образом создается следующее положение: предвидение — в целом, и неизбежно угрожающая неизвестность — в деталях.

Деталь, — но ведь это весь город; деталь — это сто тысяч раз дом, значит, — это весь город.

Весь город — в состоянии своих ячеек, а это обозначает непредвидимость.

Если во время прогулки по городу ум вычисляет качество или безуспешность предвидения в решении ансамбля, если он узнает приведенные в систему и возвышенные планы, то наш глаз, связанный органическими возможностями своего поля зрения, видит только ячейку за ячейкой: изрубленное, бессвязное, разнообразное, многосложное, изнурительное зрелище; небо кажется изодранным в клочки, и в каждом доме, вплоть до его разреза, обнаруживается различный распорядок вещей. Утомленный глаз испытывает боль и усталость, и красивые планы, после этого предварительное поражения, не возбуждают измученного, утомленного, плохо настроенного ума.

Таков критический пункт, на котором мы задерживаемся при анализе города: на роковом неизбежном зрелище преувеличенного индивидуализма, крайней усталости, толкотни. Недостает и будет недоставать общественного чувства меры, если только не придут новые времена дисциплины, мудрости, единодушия в искусстве.

Взнуздаем дерзкий оптимизм и допустим скорее самое худшее, что, собственно, является на сегодня нашей повседневной пищей.

И решим.

Если бы принцип общественности управлял всеми разрозненными ячейками, беспорядок был бы предотвращен, зрелище сорганизовалось бы, наступило бы спокойствие.

Если бы могло быть единство в деталях, освобожденный ум взирал бы с живым интересом на грандиозную организацию целого.

Париж. Площадь Вогезов

Вот вывод в его идеальной, точной формулировке. Уже во времена Людовика XIV аббат Ложье высказал его.

1º. Хаос, смятение в целом

(т. е. композиция, богатая контрапунктированными элементами, фуга, симфония).

2º. Единодушие в деталях-

(т. е. сдержанность, благопристойность, «выравнивание» в деталях).

Реальная действительность не дает нам первого постулата: выборные городских самоуправлений, намечают улицы, которые вечно остаются коридорами.

Делается обратное тому, что требует второй постулат: нас побивают несообразные детали.

И планировщики декораторы, любители решеток и кованого железа, неподходящих лавчонок и т. д., еще больше вовлекают нас в ошибки. (По правде сказать, они предвосхищают час, который может пробить — видоизменившись — позже.)

Факты прошлого соединяют в себе оба постулата в так называемых городах «искусства»: Брюгге, Венеции, Помпее, Риме, Старом Париже, Сиенне, Стамбуле и т. д. Здесь мы видим известные общие, крупные устремления в целом и исключительное единодушие в деталях. Да, в деталях!¹

____________

¹ Но такое утверждение зажигает святой гаев в лагере г-на Леандра Вайа (г-н Леандр Вайа является в этой внушительной армии (я не иронизирую, я говорю, что она внушительна, так как ее штаб составляется из людей самой высокой ценности) — г-н Леандр Вайа является секретарем-ремингтонистом заведующего раздачей почты). «Как? Все Людовики — XVI, XV, XIV, XIII, Франциски, Генрики и т. д. и единодушие в деталях? Клевета!» Да, единодушие постижения и такое единство, что эти периоды были названы «стилями». Даже дети в этом ориентируются. И это очень красиво и очень благотворно.

В Венеции: из единообразных кварталов радостно вырываются великолепные площади

В эти счастливые эпохи имели привычку строить однообразно. До XIX века окно, дверь были «люками», элементами в человеческом масштабе, крыши были выстроены по прекрасным общепринятым обычаям.

Стиль домов заслуживал такой похвалы и по своему совершенству и по технике, что все дома принадлежали одному роду, одному семейству, одной крови. Единство было поразительное. В Стамбуле все жилые дома были деревянными, все крыши — одного наклона, все перекрыты одинаковыми черепицами. Все богоугодные дома (мечети, караван-сараи) — из камня. В основе — стандарт. То же самое и в Риме, в Венеции. Все жилые дома — из оштукатуренного камня, в Сиенне — из кирпича, окна — одного тона, крыши — одинакового наклона, перекрытые одинаковыми черепицами; все — одного цвета; дворцы и церкви были из мрамора и золота, украшены скульптурой и облагорожены (не всегда) «божественной пропорцией». Это ясно. В Турции, Италии, во Франции, в Баварии, в Венгрии, в Сербии, в Швейцарии, в России — во всех странах до пертурбаций XIX века жилые дома были футлярами одного качества, и века изменяли их только потихоньку, по мере того как культура и средства требовали и допускали качественные изменения. Повсюду — стандарт, единодушие деталей.

Успокоение ума.

Великие установления могут вознестись в гимне.

ЕДИНОДУШИЕ ДЕТАЛЕЙ

Все побуждает нас ныне к этому единодушию, все диктует нам его. Социальная эволюция сама уничтожила расстояние между замком и лачугой.

Нынешний богач стремится к упрощению. Наружная пышность не идет больше в счет; бедный приобретает неоспоримые права. Вокруг человеческой ячейки создается равновесие, и будущее в своих устремлениях¹ может воздействовать только на единообразные элементы.

____________

¹ Индустриализация стройки.

Эти элементы будут стремиться к отрицанию единообразия².

____________

² Произошло большое событие — всеобщее применение железобетона. Это новое средство дает изобретателю и конструктору новые решающие методы; таким образом кровля может исчезнуть и быть заменена террасой. Крыша становится впредь обитаемой, больше того, она может составить дополнение улицы, сделаться улицей для прогулок.

Силуэт улицы, определяемый размером домов в небе, обходится впредь без чердаков, без слуховых окон, без нависающей кровли, т. е. элементов настоящего пластического беспорядка. Впредь чистая линия будет определять силуэт улицы. Разрез домов в небе является одним из основных элементов городской эстетики; это то, что бросается в глаза при первом взгляде, это то, что определяет окончательное ощущение. Улица, представляющаяся в небе увенчанной единообразным карнизом, — значительный шаг навстречу благородной архитектуре. Ввести в порядок для муниципальных советов такое нововведение — значит представить большое счастье жителям города. Нужно сказать, что планировка ожидает своей будущности от решения муниципальных советов: муниципальный совет решает судьбы планировки.

На этой однородной ткани выявится выразительность больших эскизов города.

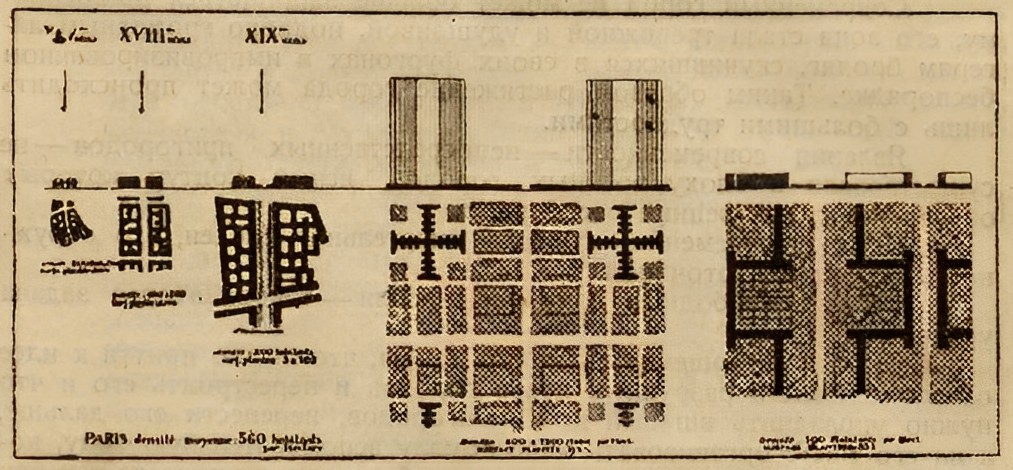

Вкратце: чтобы стройка индустриализировалась, необходимо перейти от анахроничной постройки изолированного здания «по мерке», со всеми неизбежными частными случаями, к постройке целых улиц, целых кварталов.

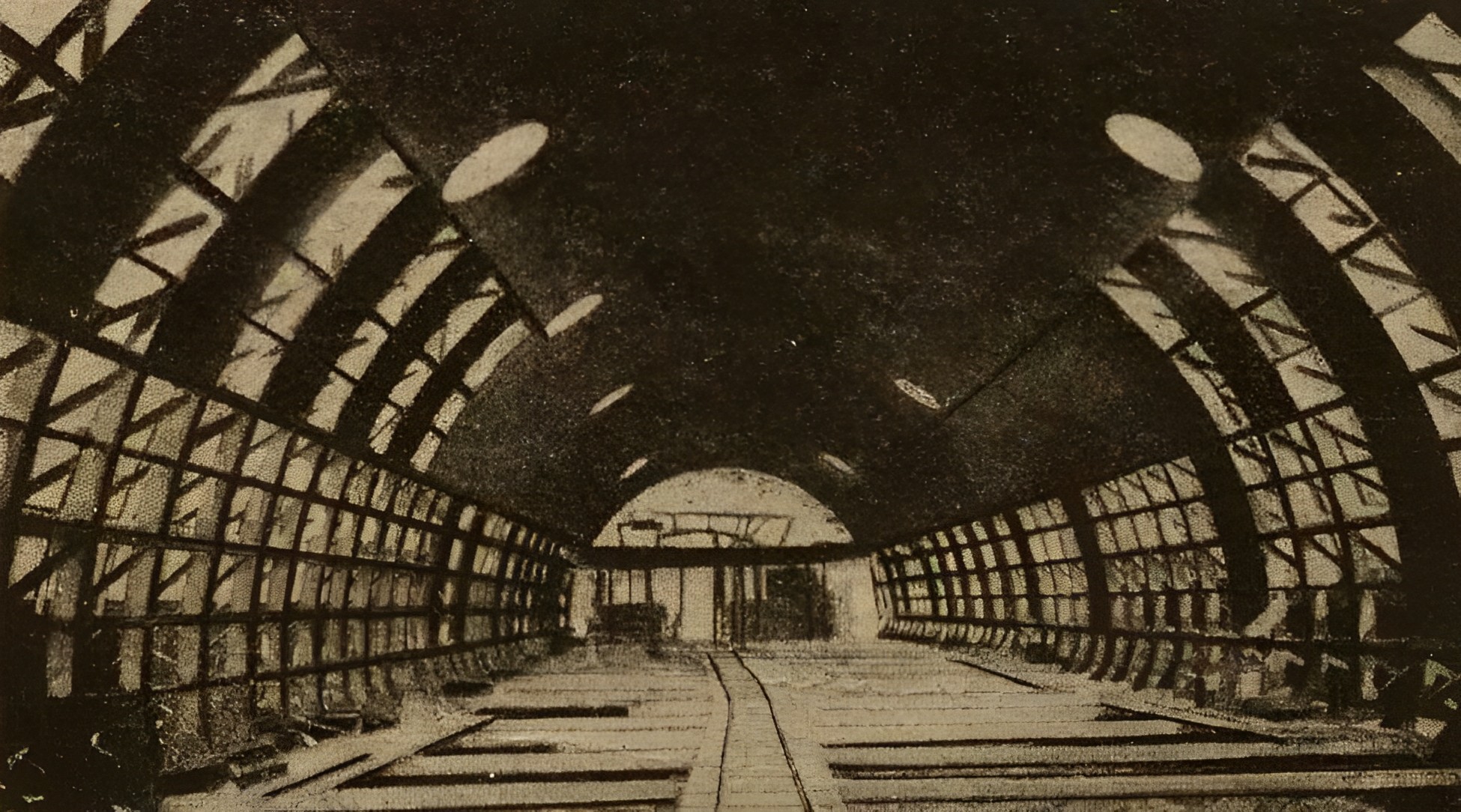

Тогда дело будет заключаться в том, чтобы изучить хорошо ячейку, т.е. жилище человека, установить для него форму и следить за ее осуществлением р однородной серии. Монотонная и спокойная ограда, созданная таким образом из бесчисленных ячеек, будет оживляться большой динамичностью архитектуры, динамичностью иной, чем дают бедные улицы, коридоры: планировка откажется от современной «улицы-коридора» и, очертив новые участки, он создаст в новом масштабе, по-иному, огромную архитектурную симфонию, которую нужно осуществить.

Улица-коридор с двумя тротуарами, задушенная между высокими домами, должна исчезнуть. Города имеют право быть чем-то иным, чем дворцы в сплошных коридорах.

Планировка требует единообразия в деталях и движения в целом.

Этого достаточно, чтобы нас обозвали антихристами.

Нам не поверят так быстро. Стандарт, общественная мера не нарушат еще долго спокойствия тех архитекторов, которые в течение своей карьеры любят повторять в своих произведениях уроки археологии, воспринятые в юности.

Но есть нечто другое.

Смело брошенный взгляд в будущее позволяет предположить, что «щупальцевые» города соединятся на своих ветхих костях в необычайном порядке; элементы неведомого до сих пор масштаба внесут возвышенность в их размеры: варварский Нью-Йорк выковал роковое орудие, небоскреб. Железо, железобетон и потом все остальное, вся «физика» постройки, воздух, теплота, гигиена, наконец, неизбежная индустриализация, потихоньку вырабатывают новые расположения и приспособления, новые величественные распорядки; XX век находится еще в одежде домашинизированного человечества. Это равносильно тому, как если бы общественная экономика, торговля, политика, финансы все еще управлялись бы почтовым гонцом со своими перекладными лошадьми. Пробуждение XX века будет баснословным; по крайней мере, оно бы нам показалось таким, если бы внезапно, завтра, мы нашли возведенным новый город. Идея продвинется вперед, и мы окажемся в нашем перестроенном городе, не оценив события.

Стамбул. Повсюду деревья, откуда выделяются архитектурные красоты.

Ячейки жилища будут в равновесии на двадцати, сорока, шестидесяти высотах¹. Человек со своим ростом в 1 метр 75 сантиметров, со своим неизменным «устройством» затревожится на улицах своего города с его гигантскими постройками. Так заполним же тягостную пустоту этого слишком большого отклонения, введя между людьми и городом среднюю пропорциональную высоту, которая удовлетворила бы оба масштаба, которая отвечала бы общему мерилу. Не найдется ли в ящиках урбаниста такой средней пропорциональной, которая удовлетворила бы дорогие привычки, принося радость, красоту и здоровье?

____________

¹ Только что я получил изображение проекта чудовищной гостиницы в Соединенных штатах в 180 этажей.

Нужно насаждать деревья

Будет ли — к нашему счастью взята общественная архитектурная мера, чистая форма архитектурного изобретения, соответствующая новым временам, или же будет упорствовать, доставляя физические недомогания, печальная эгоистическая индивидуальность, — и в том и другом случае дерево представляется нам необходимым для нашего физического и умственного процветания.

Стамбул. Отовсюду — вокруг домов — выступают деревья; приятное сочетание человеческого и природного.

Новый дух архитектуры — неизбежный урбанизм, — покрывая зеленью городской пейзаж и примешивая природу к нашему труду, может удовлетворить самые отдаленные человеческие функции¹. Мы можем, таким образом, не бояться тревожной угрозы большого города, который давит, стискивает, удушает тех, кто брошен в него, кто должен в нем работать, ибо работа — благородная необходимость, которая успокаивает ум и вносит энтузиазм в творчество.

____________

¹ Турецкий афоризм: там где строят, сажают деревья. У нас их срезают. Стамбул — это сад, наши города — это кучи щебня.

Гигантское чудо большого города будет развиваться на фоне радостной зелени. Нужны единство в деталях, великолепная «сумятица» в ансамбле, общая человеческая мера и средняя пропорциональная между человеком и природой.

Красоты архитектуры, которые родятся из страсти, будут размещены планировщиком в тех местах, где в окружении произвольного спокойствия они принесут желанную ценность, неожиданность, удивление, радость обретения. 1

7

А автомобили?

— Тем лучше, — ответил один важный выборный в городское самоуправление,— они не смогут больше циркулировать.

БОЛЬШОЙ ГОРОД

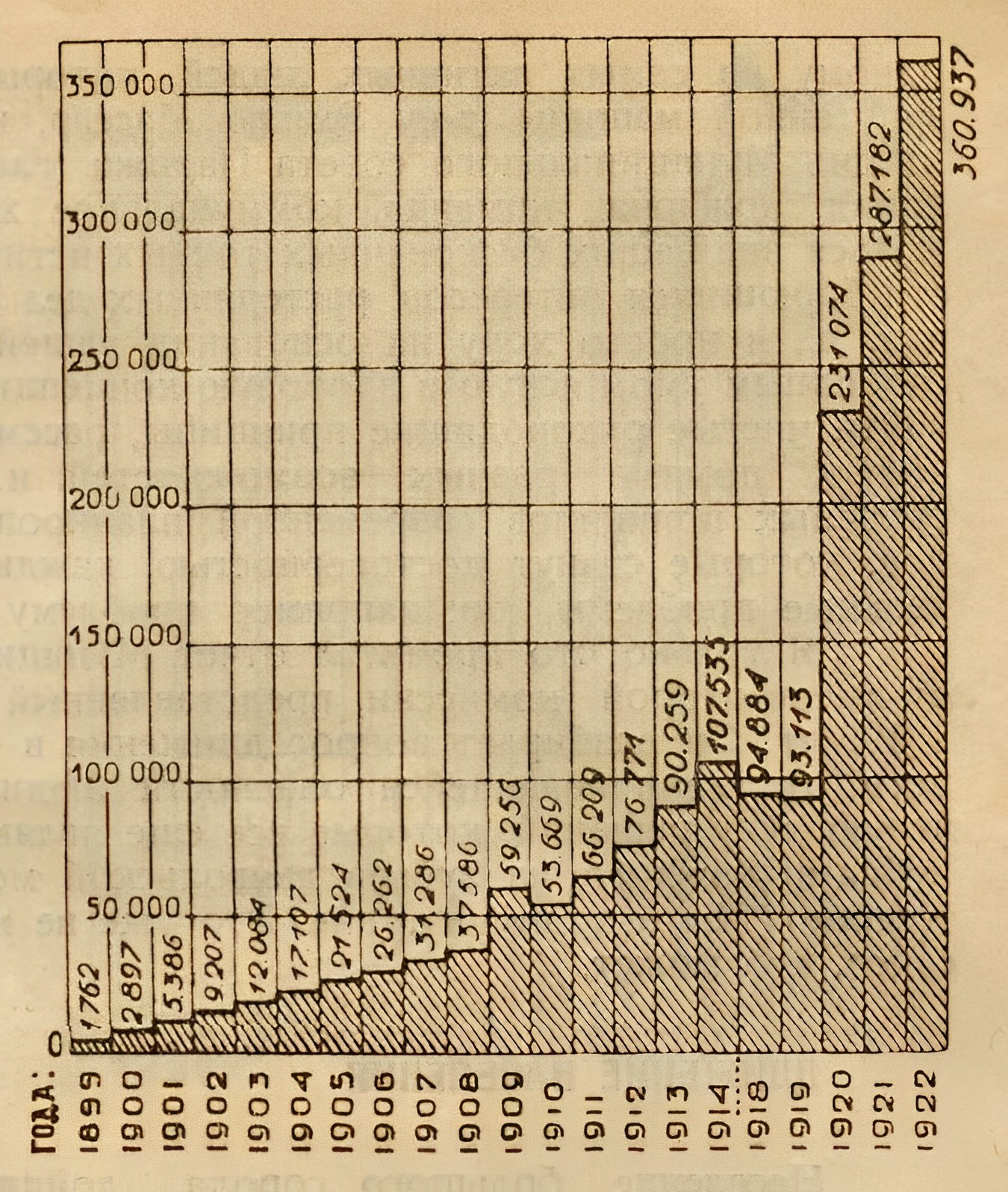

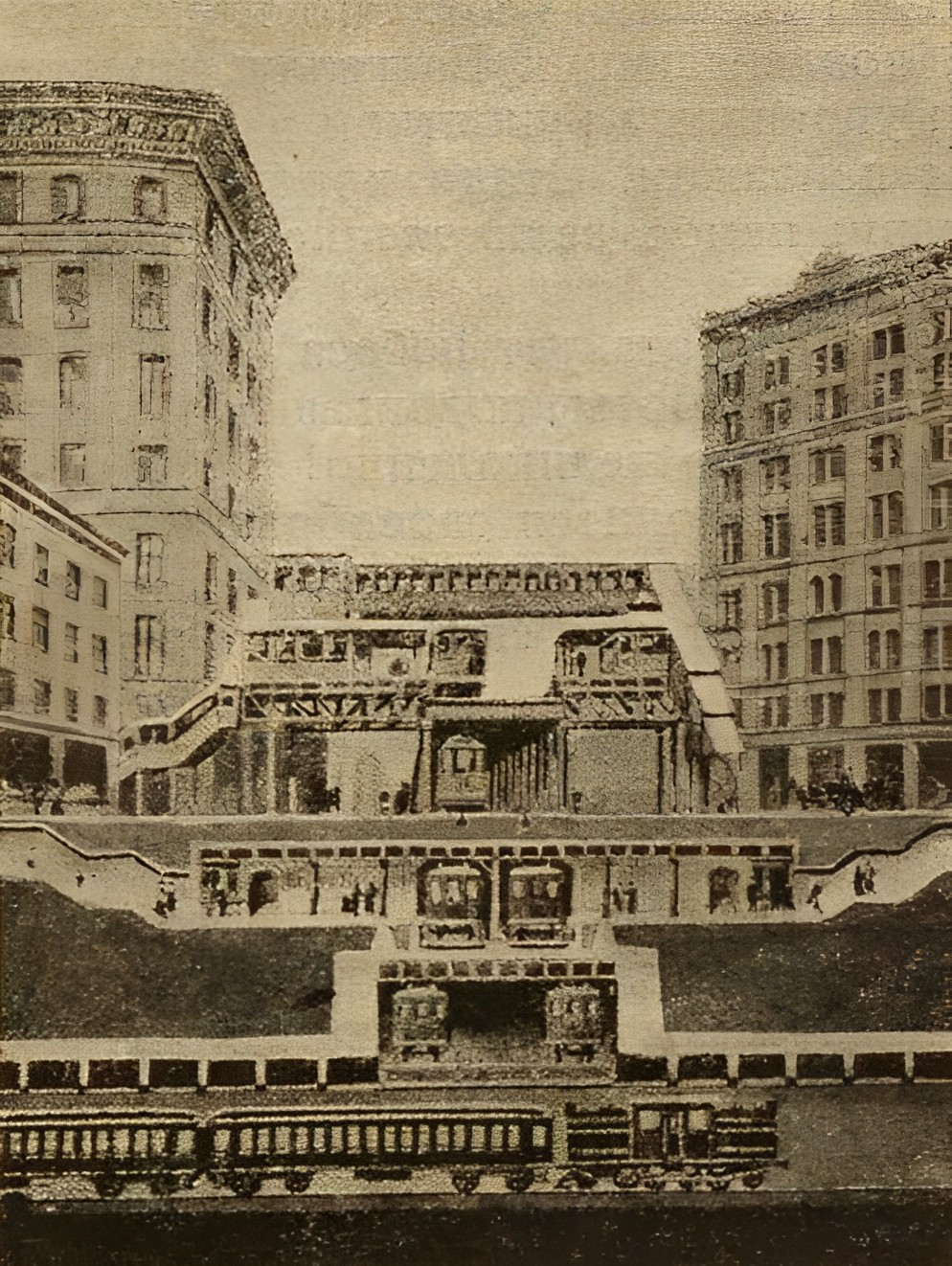

БОЛЬШОЙ ГОРОД — ЭТО НОВОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРОМУ 50 ЛЕТ

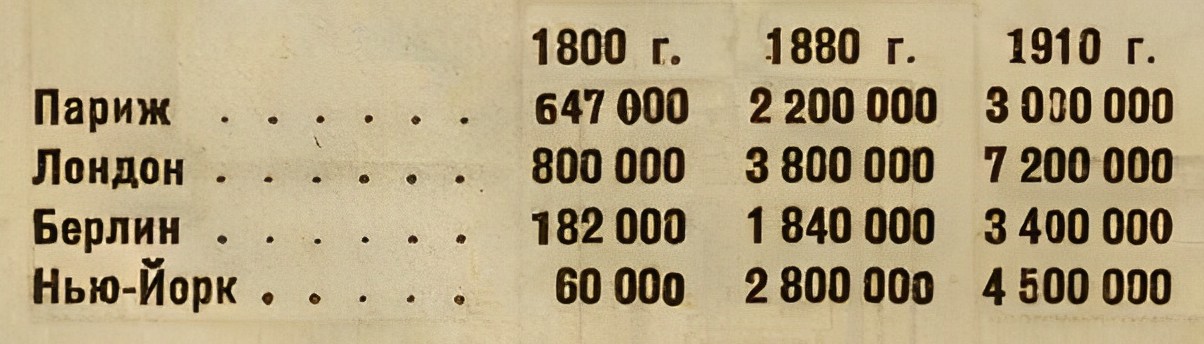

Увеличение больших городов превзошло все ожидания. Поражают их головокружительный рост и пертурбации.

Индустриальная и коммерческая жизнь, которые находят себе место в городе, являются новыми явлениями потрясающей амплитуды.

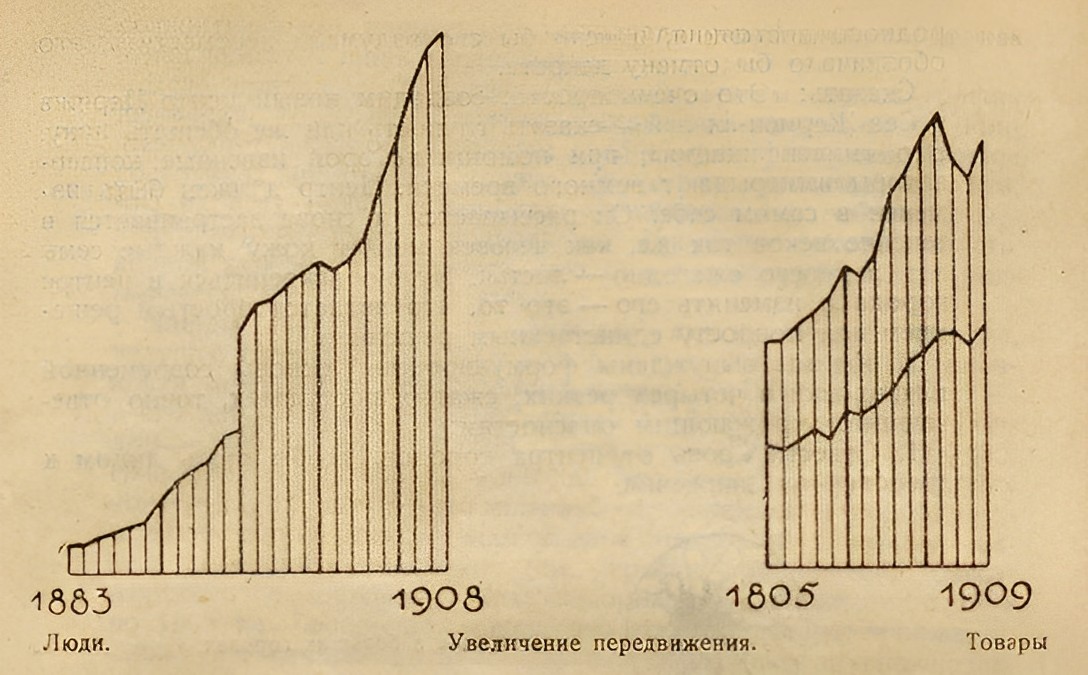

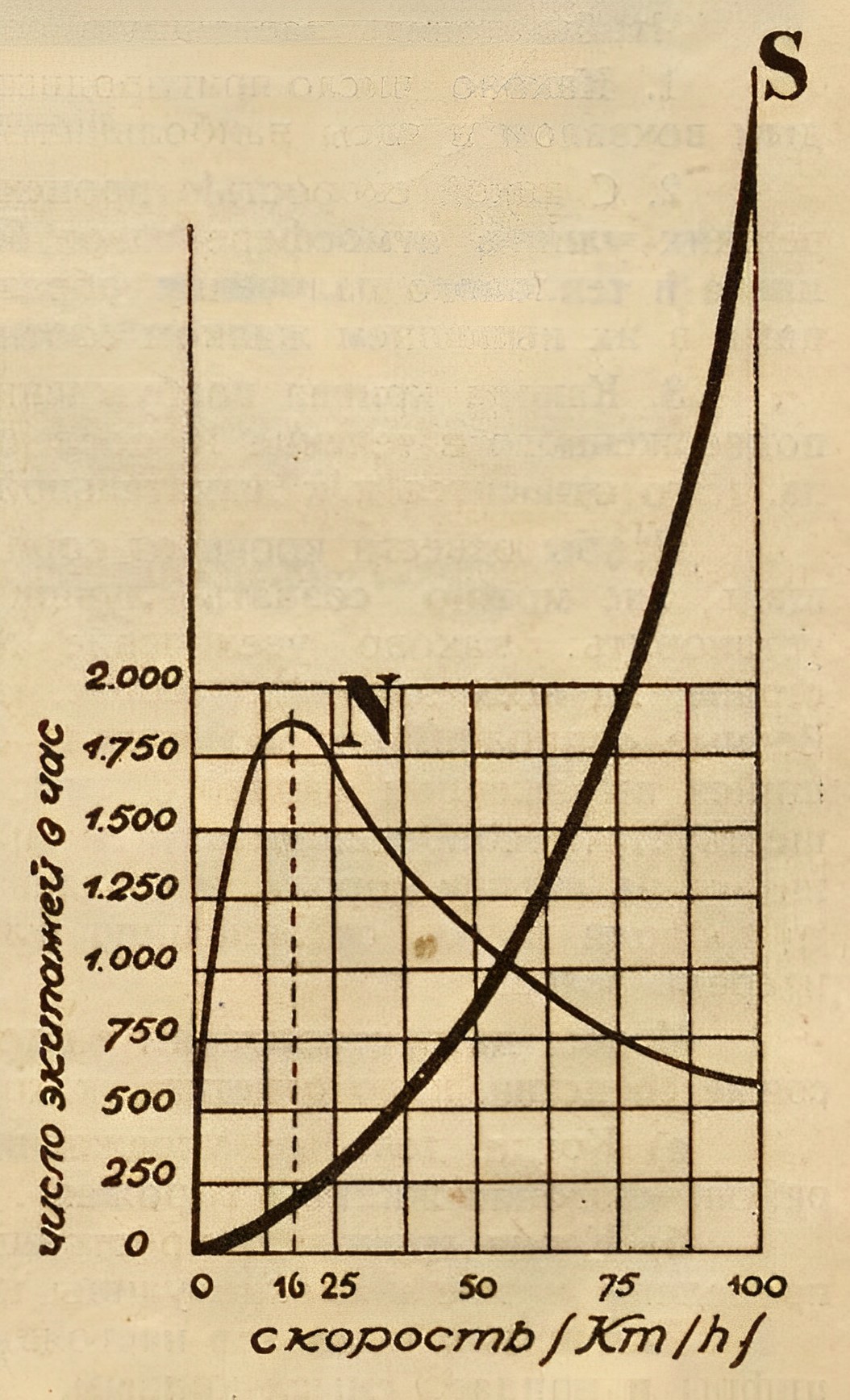

Транспортные средства являются базой современной деятельности.

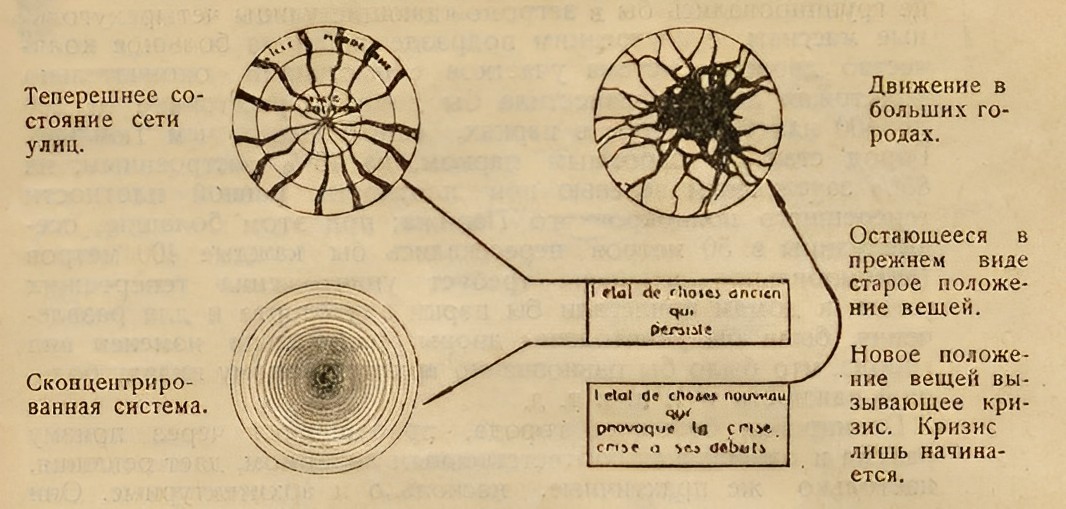

Безопасность жилища является условием социального равновесия. Новое чудо большого города возникло в старых городских рамках.

Диспропорция так велика, что она вызывает резкий кризис.

КРИЗИС ТОЛЬКО НАЧАЛСЯ. Он питает беспорядок.

Города, которые не приспособляются к новым условиям, будут задушены; они погибнут; другие города — более приспособленные — заменят их.

Анахроническая стойкость старых городских форм парализует их расширение.

В отстающих городах индустриальная и коммерческая жизнь будет заглушена.

Консервативное управление в больших городах препятствует развитию транспорта, обескровливает, убивает прогресс, лишает бодрости инициативу.

Гниль старых городов и интенсивность современной работы ведут людей к расстройству и болезни. Современная жизнь требует восстановления изношенных сил. Гигиена и нравственное здоровье зависят от плана городов. Без гигиены и нравственного здоровья социальная ячейка отмирает. Страна сильна крепостью своей расы.

Современные города не будут отвечать запросам современной жизни, если их не приспособить к новым условиям. Большие города управляют жизнью стран. Если большой город душит, страна хиреет.

Чтобы переделать города, нужно найти основные принципы современной планировки.

(Манифест, сопровождавший диораму современного города в «Осеннем Салоне» 1922 г.)

Большой город управляет всем: миром, войной, работой. Большие города — это духовные ателье, где создается произведение вселенной.

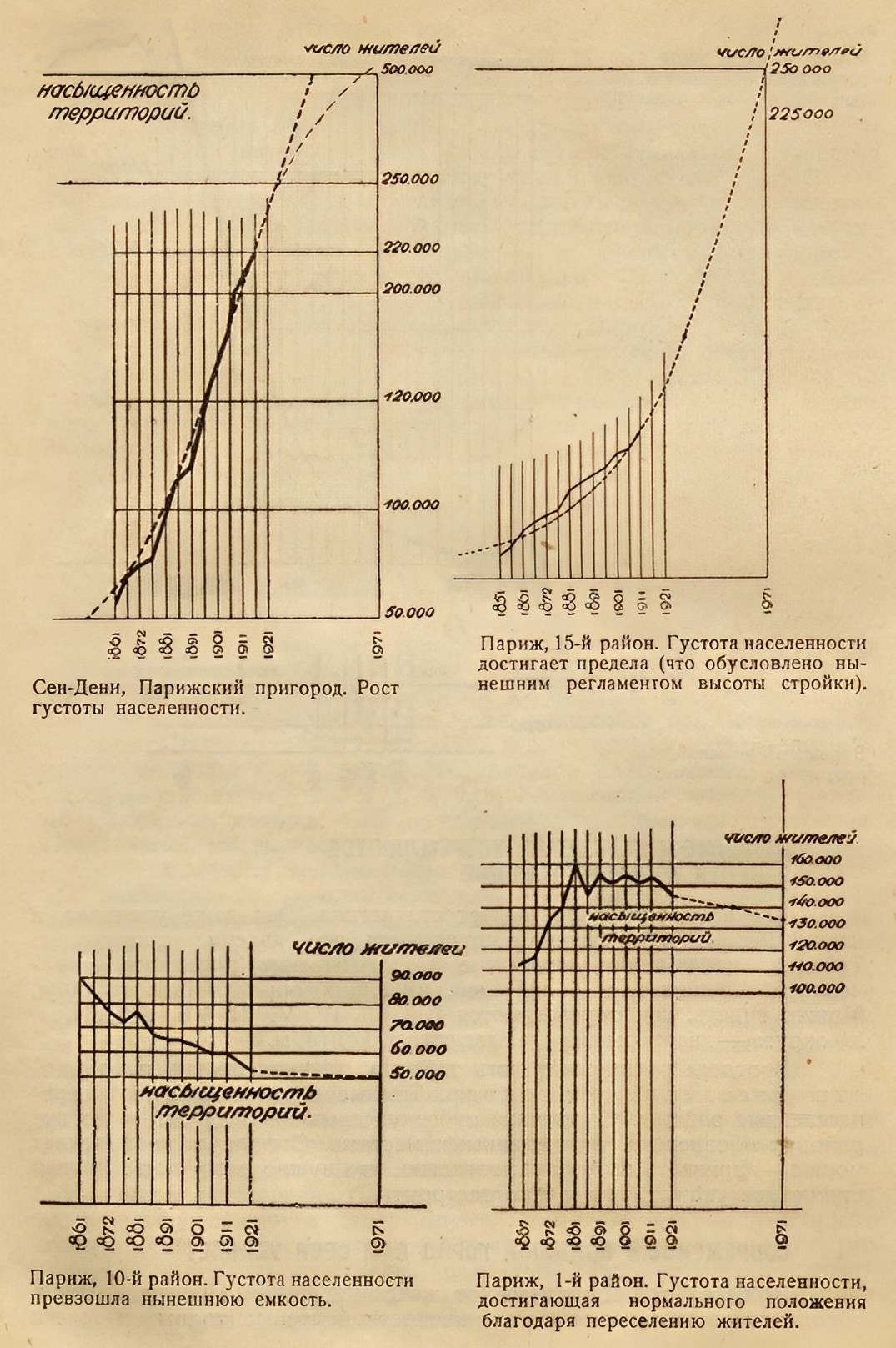

Решения, полученные в больших городах, задают тон в провинции в области мод, стиля, движения идей, техники. Вот почему, когда будет разрешена планировка большого города, сразу будет улучшено положение всей страны.