|

|

Искусство народностей Сибири : Сборник статей. — Ленинград, 1930![Искусство народностей Сибири : [Сборник статей] / Государственный русский музей. — Ленинград : Издание Государственного русского музея, 1930](/assets/i/upload/2025/iskusstvo-narodnostei-sibiri-1930-001.jpg) ![Искусство народностей Сибири : [Сборник статей] / Государственный русский музей. — Ленинград : Издание Государственного русского музея, 1930](/assets/i/upload/2025/iskusstvo-narodnostei-sibiri-1930-003.jpg) Искусство народностей Сибири : [Сборник статей] / Государственный русский музей. — Ленинград : Издание Государственного русского музея, 1930. — 107, [2] с. : ил.ИСКУССТВО ПРИМИТИВА И СОВРЕМЕННЫЙ РИСУНОК.

Художественная традиция имеет для исторического развития художественной культуры, как известно, первостепенное значение. Длительная традиция, позволяющая художникам сполна наследовать опыт предшествующего времени, не только способствует повышению качества художественной работы, но дает возможность полнее выявить характер данной культуры. В условиях длительной традиции каждое поколение, рисуя лицо культуры, прибавляет к нему новые черты; так постепенно в течение ряда веков создается «коллективный портрет», отображающий в произведениях искусства многообразие той или иной эпохи.

Западно-европейский мир в период от XV века до нашей эры создал целую серию таких портретов, и это само по себе уже свидетельствует о том, что искусство Западной Европы воспитано длительными и крепкими традициями. Изучая эти традиции, мы замечаем, однако, что круг их сравнительно узок; европейское человечество в течение пяти веков черпает, в сущности, из одного и того же источника; Этим источником служит для него классическое наследие, переработанное западно-европейским миром в эпоху Возрождения (Ренессанс и Барокко). «Ренессансная форма»¹ является, таким образом, господствующей для всей западно-европейской художественной культуры — в ее классических проявлениях — и может рассматриваться поэтому, как форма специфически европейская.

____________

¹ В дальнейшем везде я буду употреблять сокращенный термин: «Ренессансная форма» вместо «Ренессансно-барочная».

Правда, на протяжении указанных пяти столетий классическое наследие, переработанное через Ренессанс и Барокко, претерпевает многочисленные и иногда существенные изменения, но эти изменения во-первых не касаются существа самой формы, а во-вторых они, за редкими исключениями, не выходят за пределы тех же основных традиций западно-европейского искусства. Художественное творчество Западной Европы все время как бы питалось своими собственными соками.

Такое положение вещей длится, примерно, до середины прошлого века. Начиная с 60—70-х годов этого века искусство Западной Европы вступает в полосу кризисов; одно потрясение сменяет другое, революция следует за революцией; европейское искусство преобразуется в самых своих основах, так что к началу нашего столетия создается уже совершенно новое его понимание как со стороны формы, так и со стороны наполняющего ее содержания.

Здесь мы не имеем возможности рассмотреть всего процесса преобразования старой «Ренессансной формы» и всех причин, вызвавших это преобразование, но нам необходимо все же остановиться на одном моменте, имеющем, как нам кажется, большое значение для развития так называемого новейшего искусства.

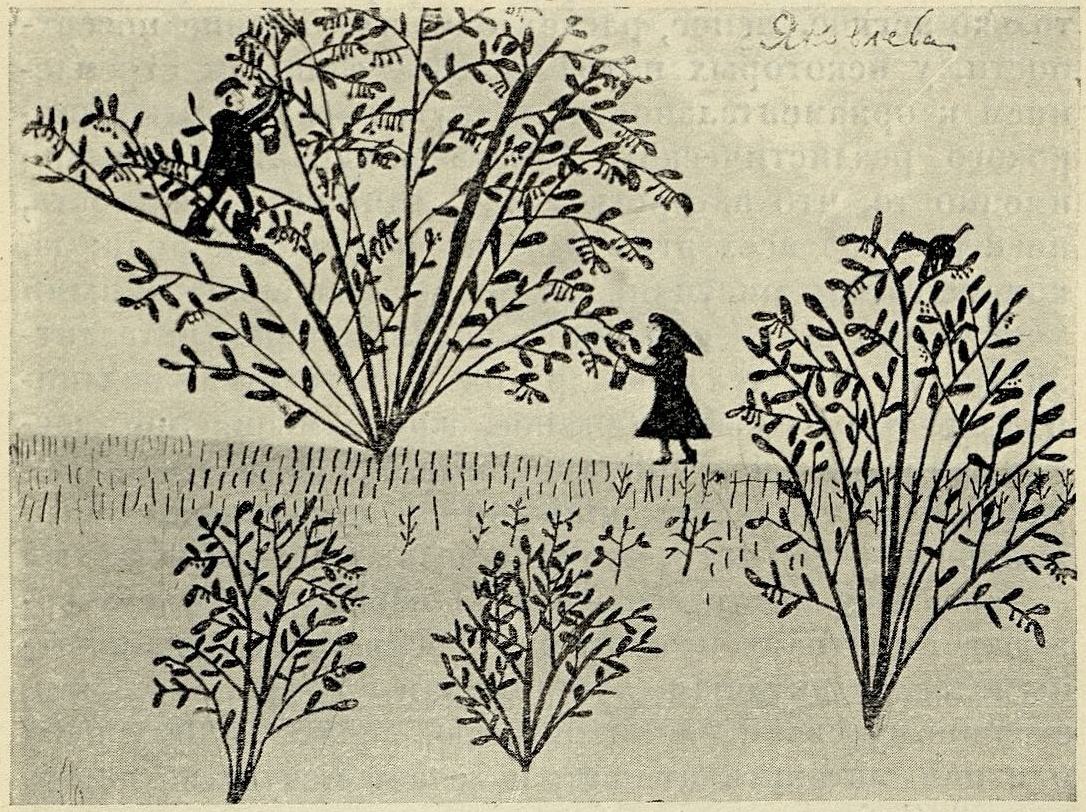

Талеева, Клавдия. Самоедка. Карандаш.

Начиная с середины прошлого столетия колониальная и торговая политика европейских держав, как известно, необычайно возрастает; в связи с этим наблюдается также небывалый еще в истории Европы рост интересов к культурам и в частности к искусствам как колониальных стран, так и тех внеевропейских государств, с которыми были вновь завязаны обширные торговые сношения; европейский рынок наводняется художественными ценностями, ввезенными из-за океанов. Достаточно вспомнить опустошения, произведенные в конце прошлого века европейскими купцами и «любителями» в Японии, чтобы понять, какой толчок был дан этими внешними событиями для поистине стихийных увлечений европейского художественного мира неевропейским искусством.

Для «Ренессансной художественной формы» такое увлечение естественно не могло быть и не было бесплодным. Теперь можно уже со всей определенностью утверждать, что самые глубокие изменения в искусстве Европы последнего полустолетия произошли под непосредственным воздействием искусств: бассейна Тихого океана (Ecole d'Art Pacifique), затем архаических искусств Среднеземноморского бассейна, и, наконец — и это, может быть, наиболее могущественные воздействия — под влиянием доисторического искусства и искусства первобытных народов. Вызванный этими воздействиями громадный прилив новых, ранее мало известных Европе, художественных впечатлений, в конце концов, дал в общем развитии новейшего европейского искусства мощную волну так называемого примитивизма.

Понятию «примитивизм» часто придают слишком узкое значение, обозначая этим словом все то, что явилось в результате заимствований и подражаний образцам примитивного искусства. Случаи такого заимствования и подражания в разбираемый нами период развития европейского искусства, конечно, достаточно многочисленны, чтобы о них забывать. Начиная с высокой декоративной стилизации Гогена до Одилона Редона и бесчисленного количества более мелких французских, русских и немецких стилизаторов, все это — струи того же примитивизма, но только нетерпеливые, неглубокие, переплескивавшие через традицию и поэтому по существу ее не обогащавшие. Процесс перерождения старой «Ренессансной формы» был более глубок, и роль в этом процессе «примитивов» отнюдь не исчерпывается подражанием и отдельными заимствованиями.

Талеева, Клавдия. Самоедка. Цветные карандаши.

Ренессанс дал европейской культуре проработанное и цельное художественное мировоззрение. Основные вопросы построения формы были разрешены европейским человечеством в духе этого мировоззрения. Перспективное пространство, моделированный (с помощью свето-тени) объем, композиция, всегда рассчитанная на то, чтобы дать станковую картину — эти три «великие принципа» создали формальную основу для развития всей европейской живописи после Ренессанса. Соединенные в живую внутренне-цельную систему, они образовали тот сплав живописной формы, который затем в различные этапы европейской истории отдельные художники и целые поколения художников переплавляли согласно своим потребностям и вкусам¹.

____________

¹ Такие целостные системы построения формы были и в других областях и родах искусства: в архитектуре, скульптуре, поэзии, драме и т. д.

Как только европейское искусство пришло в соприкосновение с миром новых форм, вся формальная основа европейской живописи стала перерождаться. Импрессионисты, не без поддержки народного искусства Японии (укиё—э), нарушили основы замкнутой классической композиции; они же начали борьбу со светом, скользящим по поверхности тел, стремясь замесить его в самую живопись; эти начинания были завершены Сезанном; Сезанн же указал на возможности новой организации объемов, применив свои знаменитые сдвиги, которые кубистами были возведены в систему; сдвиги эти, уловленные европейскими художниками в некоторых памятниках доисторического искусства, открыли новые пространственные меры в живописи, о которых никогда не догадывалось старое европейское искусство. Многое затем было раскрыто Сёра и Анри Руссо — великими примитивистами нашей эры. Словом, со времени ранних импрессионистов началась смелая переоценка всех формальных традиций Ренессанса, так что к концу века три «великие принципа» классической формы, о которых говорилось выше, и которые в течение стольких веков считались незыблемыми основами всей живописной культуры, оказались только «великими условностями» буржуазного европейского мира.

Яднэ, Матвей. Самоед. Тушь, карандаш.

Но, конечно, все эти превращения, как бы значительны они ни были, не выражают собою всей глубины революционного процесса в живописном искусстве современной Европы; и хотя мы имеем в данном случае дело с перерождением основ, тем не менее это — основы формальные и касаются только принципов живописного построения, а не всего художественного мировоззрения эпохи Ренессанса. Известно, впрочем, что всякое изменение формы обусловлено изменением содержания, поэтому, если мы наблюдаем в современной живописи столь глубокие перемещения формального характера, мы тем самым обязаны предполагать, что и внутри формы, в ее содержании, в том, что теперь часто обозначается расплывчатым термином «идеология», произошли не менее существенные сдвиги. Поэтому, обращаясь к этой внутренней стороне ренессансных традиций — к их содержанию, мы в праве ожидать и здесь значительных преобразований. И, действительно, художественная революция, начавшаяся в искусстве Западной Европы в конце прошлого века, коснулась самых корней европейского художественного мировоззрения.

Не имея, опять-таки, возможности в пределах этой статьи рассмотреть всесторонне процесс перерождения художественных идеологий европейского Ренессанса, остановлюсь только на одной, мне думается, чрезвычайно важной для понимания всего новейшего искусства, теме — именно, на отношении к человеку, на восприятии художником человека, как одной из форм окружающего нас предметного мира.

Яднэ, Матвей. Самоед. Карандаш

Существовала в древнем эллинском мире поговорка: «человек человеку — бог». В этих словах выражена вся сущность отношений к человеку в условиях греческого классического мировоззрения; такое отношение было усвоено древне-греческим искусством и через него передалось всему как древнему, так и новому миру, поскольку они унаследовали классические традиции. Классицизм, действительно, выделил человека из животного мира, перенеся его в некоторое высшее и идеальное бытие; в известном смысле он противопоставил его природе и создал идеализированный образ человека. Для всякого художника подлинных классических традиций восприятие человека есть всегда восприятие идеалистическое. Идеализм, таким образом, есть основа художественного мировоззрения классической Европы, им характеризуется и восприятие предметного мира, выраженное в господствующих памятниках «старого искусства».

Всякое художественное творчество, прежде всего, стремится к созданию целостного художественного образа; идеализм, подымая предметный мир до некоего идеального бытия, тем самым дает столь необходимый искусству целостный образ. Но вместе с тем идеалистический образ, именно в силу своей идеалистичности, может стать источником глубоких творческих драм для художника. Дело в том, что искусство никогда не жило и не может жить абстракциями; живое восприятие действительности было и остается единственным и неоспоримым источником всякого художественного творчества. Художественный образ, безразлично, идеалистический, реалистический или натуралистический, прежде всего есть живое восприятие, его нельзя выдумать, он не может быть абстракцией, подлинно художественный образ всегда увиденный образ. Между тем, идеалистическое созерцание, подымая предмет до идеального, легко превращает его в абстрактную схему, лишая его силы подлинного художественного образа.

Яднэ, Матвей. Самоед. Тушь.

Поэтому для художника, работающего методами идеализма, сохранить действенную силу образа и не утратить его целостность особенно трудно; такому художнику все время приходится ступать на путь сложного синтеза, в котором элементы наблюдения органически сливались бы с идеальным восприятием действительности. Кто сопоставлял рисунки Рафаэля с его картинами, тот хорошо поймет этот трудный путь синтеза, путь восхождения к идеальному, к преображенной действительности. Вообще надо заметить, что целостный и живой образ был всегда предметом великих забот и частых неудач многих больших мастеров европейского классического искусства. В ту же эпоху Возрождения, наряду с такими высокими и совершенными представителями идеалистического образного мышления, как Перуджино, Рафаэль и Да-Винчи существовали мастера, в творчестве которых нередки случаи большего или меньшего распада предметного образа. Мне думается, что самое возникновение венецианской школы в известном смысле обусловлено борьбою за целостный живой образ. Венецианцы — и Тициан не менее других — сделали попытку затопить живописью распадавшиеся части несобранного и, значит, неувиденного образа и тем достичь его единства, хотя бы живописными средствами. Примером этого своеобразного и великого, по своим последствиям для европейской живописи, приема может служить «Эрмитажная Венера» (с зеркалом), вещь, в которой наблюдение природы (живот) и идеальный образ (голова) объединены главным образом тем, что мы обычно называем живописной стихией, т.-е. живописно-цветовым потоком.

Таким образом, художественный идеализм был источником глубоких противоречий европейской классической живописи чуть ли не со дня ее возникновения. Естественно, что при таких условиях европейские художники должны были жадно искать всего того, что ослабляло эти противоречия, что облегчало формирование целостного и вместе с тем живого образа.

Искусство примитивов, в соприкосновение с которым вошли европейские художники в середине прошлого века, открывало в этом направлении бесконечные возможности.

Ногатысый, Семен. Самоед. Тушь.

В отличие от классицизма, художественное творчество доисторического человека, равно как и народов, находящихся на разных ступенях первобытной культуры, прежде всего, характеризуется неидеалистическим отношением к человеку. Человек в восприятии художника «примитивных культур» органически слит со всем живописным миром и с миром природы; Это образ человека-зверя, человека-камня, человека-дерева, человека хвойных лесов, или пушистого меха, джунглей, или тайги. Вавилонский эпос сохранил для нас представление о таком человеке; вот как изображен Эабани, друг Гильгамеша:

«И создает Эабани, героя, силу Ниниба.

В волосах его тело, он носит, как женщина, косу,

Пряди кудрей ниспадают, подобно спелым колосьям;

Ни земли, ни людей он не знает, одет, как Гира,

Вместе с газелями щиплет травы,

Со скотом идет к водопою,

С водяною тварью веселится сердцем».

Этот герой не похож на героев Эллады; он живет в том самом мире, которым художник-дикарь окружен всегда, и последнему легко увидеть его образ в обломке камня, в руках-ветвях любого дерева, в куске бронзы, или в растрепанном пучке соломы. Цельный мир, готовый стать без сложных переработок произведением искусства, иногда просто уже являющийся произведением искусства; какая-нибудь каменная голова на острове Пасхи — это одновременно и торчащий из травы обломок и образ-идол, пугающий своей жизненностью: его глазницами смотрит сама земля. Такой выразительности не достигал тот, кто принужден был разбить мраморную глыбу, чтобы из середины ее вышел идеальный образ Давида. Цельность всякого примитивного образа именно в том, что он увиден в материале, сказан самим материалом и поэтому своим существованием не разрушает, а утверждает материал. Чувство материала одно из драгоценнейших свойств художника-дикаря.

Итак, цельность, органичность образа, его слитность с природой, непосредственность, с какой он увиден, наконец, его связь с материалом — вот черты примитива. Эти именно черты и способствовали главным образом тому, что, в период обострения противоречий, таившихся внутри идеалистической «Ренессансной формы», в конце прошлого столетия, примитив получил такое широкое влияние на художественную культуру Европы. В простом, наивном, грубом, но вместе с тем глубоко человечном искусстве первобытного художника Старая Европа открыла новые для себя пути. И это открытие новых путей не есть, повторяю, расширение только формальных возможностей — да и вряд ли вообще возможно формальное расширение без соответствующего расширения содержания — это открытие путей для новых чувствований, для новых идей, для нового мировоззрения, для нового человека, если хотите, более цельного, или, по крайней мере, имеющего возможность стать более цельным, сравнительно с тем, каким он был в условиях рационалистической культуры Ренессанса. Примитив есть, таким образом, стимул как бы к новому возрождению художественной Европы, во всяком случае, к ее глубокому обновлению. Он разорвал замкнутый круг вековых традиций буржуазного искусства и ввел в эти традиции силы совершенно иных культурных миров; он ослабил внутренние противоречия европейской художественной культуры, внесенные в нее художественным идеализмом.

Ледкова, Ульяна. Самоедка. Акварель.

В формальном отношении примитив вывел живопись из тех условностей, которыми она была ограничена эпохой Возрождения, и тем самым сблизил замкнутую «Ренессансную форму» с народным искусством; влияние народных картинок, крестьянских игрушек и росписей на современное искусство отмечалось не раз; примитив, наконец, дал современному художнику ту жизнерадостную силу и мощную выразительность художественного языка, которые характеризуют искусство нашего времени, выгодно отличая его от несколько вялого и утонченного искусства конца XVIII и начала XIX вв. Таково значение примитива в истории художественного творчества Европы, и такова его роль в развитии форм новейшего искусства.

Когда мы знакомимся с той волной примитивизма, которая прошла по европейскому искусству последних десятилетий, нас удивляет, прежде всего, разнообразие принесенных ею художественных влияний. Самые отдаленные от нас во времени и в пространстве памятники искусства оказались в той или иной степени вовлеченными в исторический поток европейской культуры. Открытие пещерной живописи, раскопки по всему югу Европы, извлекшие из земли палеолитическую скульптуру, неолитический орнамент и вернувшие жизни такие, например, до странности «современные» образцы пластического искусства, как мраморный музыкант с о. Кероса, открытия на о. Пасхи, в Мексике, в Перу, в Сирии, негритянская скульптура, я не говорю уже о вавилонском, ассирийском, египетском искусстве, о китайской, японской, коптской, византийской, древне-русской живописи — все оказало влияние на современное искусство, иногда поверхностное и внешнее, а иногда проникавшее до самых источников художественного творчества.

Этими влияниями были затронуты различные виды изобразительных искусств; скульптура и живопись, повидимому, более других, наименее же, пожалуй, рисунок (поскольку он существовал, как самодовлеющая графическая форма).

Такая относительная независимость рисунка от примитивов объясняется, во-первых, тем, что никаких сколько-нибудь значительных остатков рисовального искусства, если оно и было в древности, до нас не дошло; а кроме того, европейская рисуночная техника (применение карандаша) очень специфична именно для художественной культуры ренессансной Европы, так что влияние примитива в данном случае ограничено самой техникой. Характерно, что в области современного рисовального искусства в период примитивизма наблюдается увлечение детским рисунком, который в известной степени удовлетворял столь типичную для этого периода потребность в цельном образе и в простом и в лапидарном стиле.

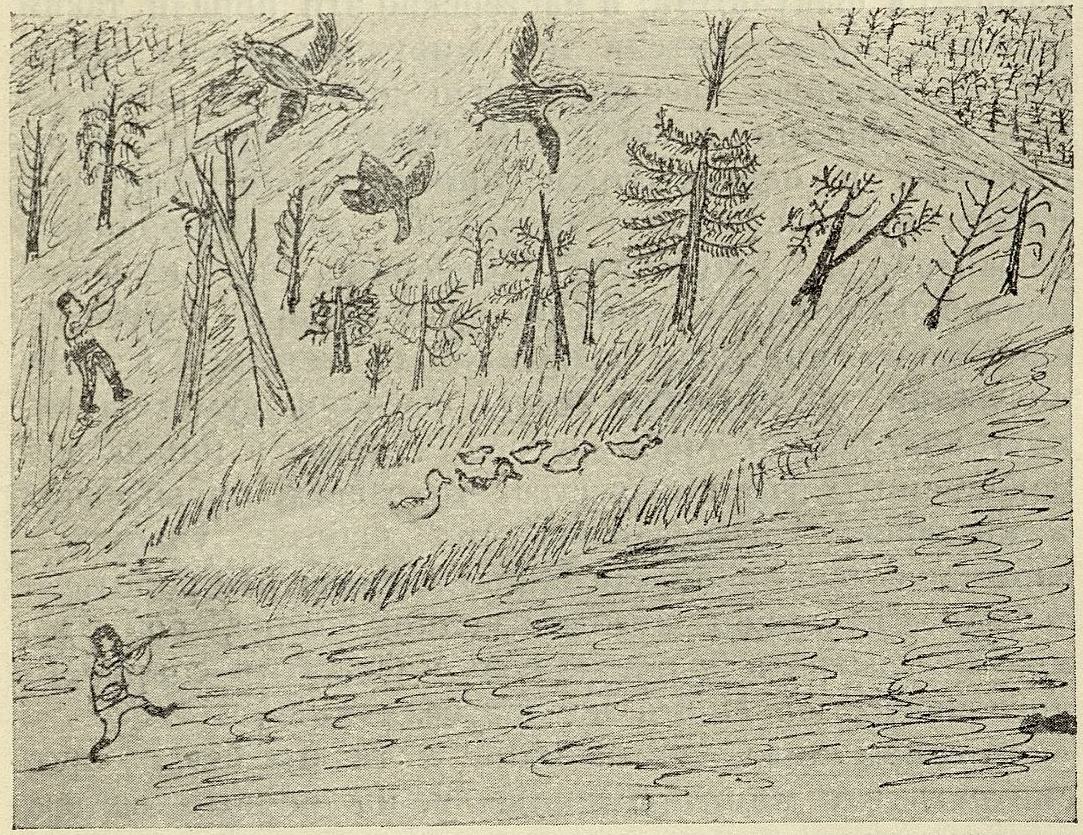

Дьячковский, Прокопий. Тунгус. Тушь.

Впрочем, говоря об относительной слабости влияний примитивов на современный рисунок, мы не должны забывать того, что полоса примитивизма еще не прошла и что совсем недавно во французском, например, сюрреализме можно было подметить новые веяния, отчасти идущие от палеолитических начертаний, отчасти из архаической Греции. Поэтому мы всегда можем столкнуться с фактом влияния неизвестных еще образцов примитивного творчества на современное рисовальное искусство; сейчас мы убедимся, что возможности такого рода вполне реальны.

Три года тому назад Северному факультету Ленинградского Восточного Института им. А. С. Енукидзе пришла счастливая мысль организовать при факультете рисовальные и скульптурные мастерские для учащихся факультета; в мастерские эти попали, таким образом, представители тех многочисленных народностей, которые населяют мало доступные северные области Сибири и по своей культуре могут быть отнесены к первобытным примитивным народам¹. Работа художественных мастерских дала совершенно неожиданные результаты. Северяне, не имевшие никакого представления о европейском искусстве, еще менее знающие современные течения в этом искусстве, обнаружили такую высокую художественную культуру и такое острое чувство в понимании современных задач искусства, что у всех, побывавших в мастерских и видевших там работы учащихся, сложилось вполне определенное мнение: эти работы — событие в нашем художественном мире, событие, могущее сыграть большую роль в развитии современного искусства. И это не преувеличение.

____________

¹ На Севфаке обучаются также «восточники», населяющие юго-восточную часть Сибири; их работы носят отличный от народностей Севера характер.

Яковлева, Надежда. Тунгуска. Тушь.

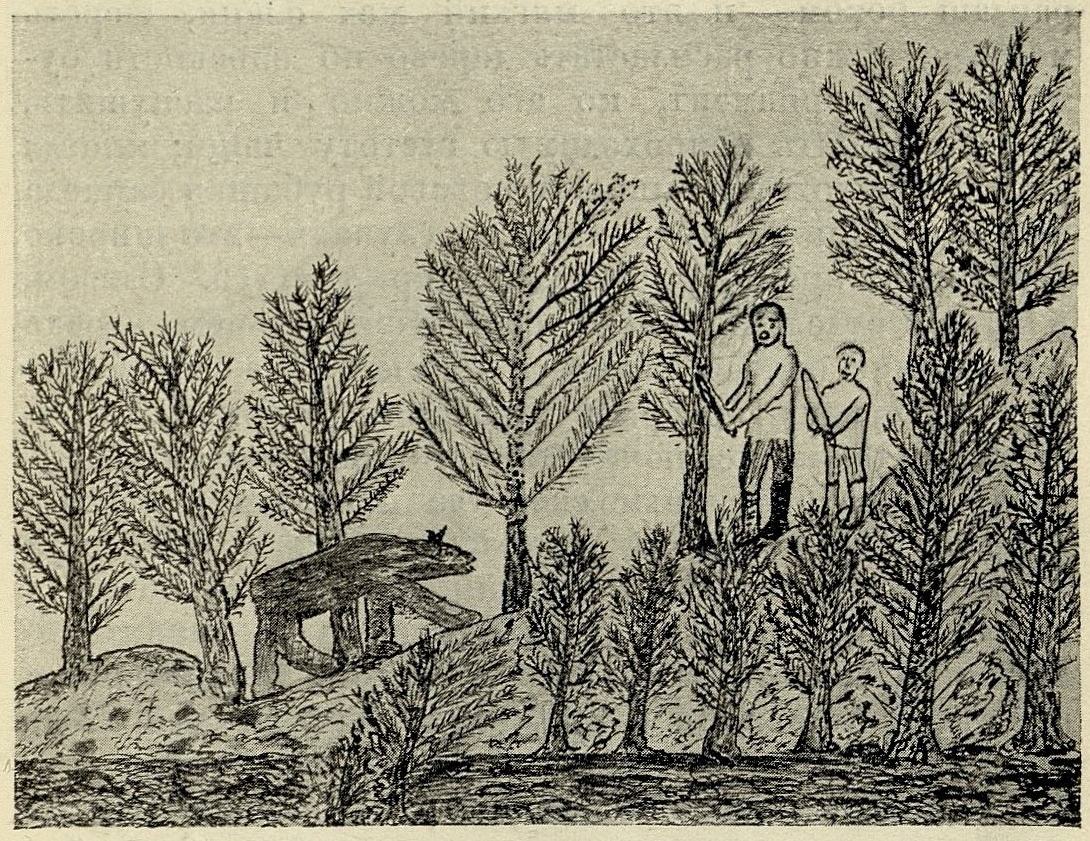

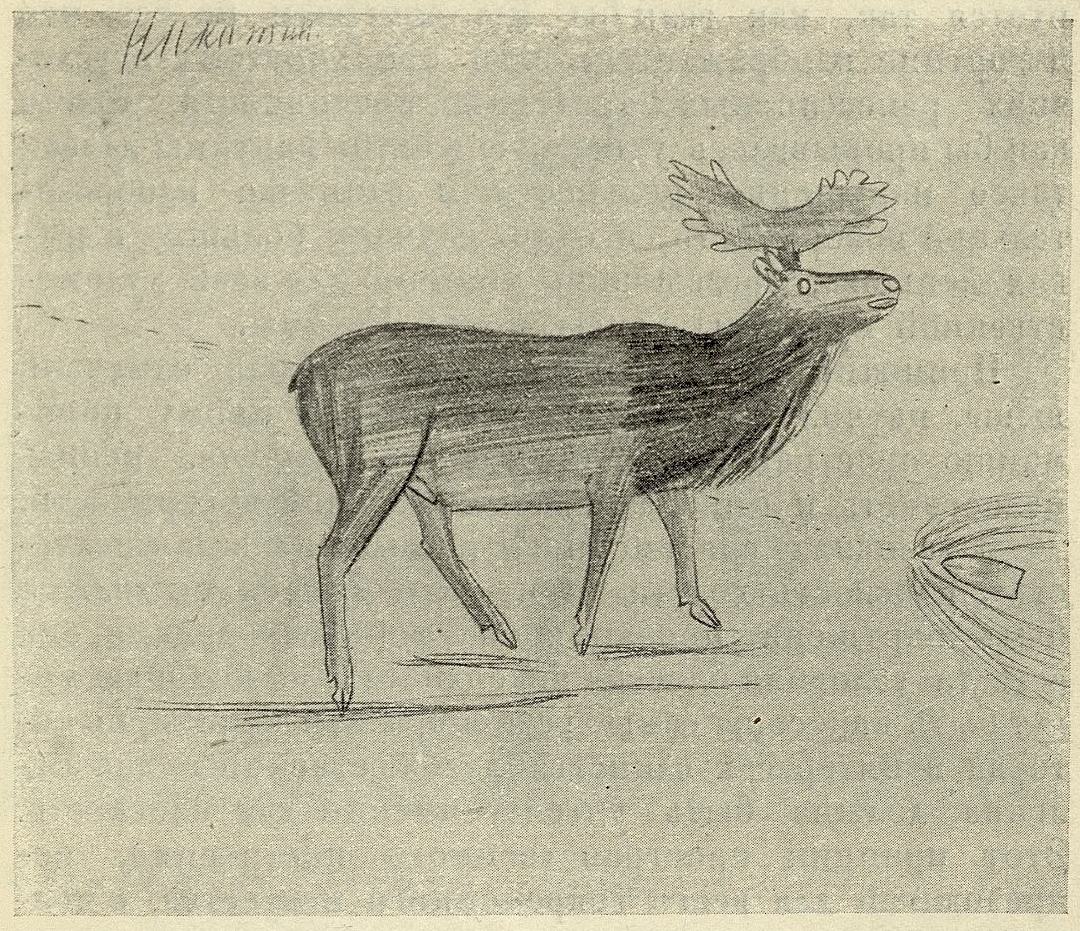

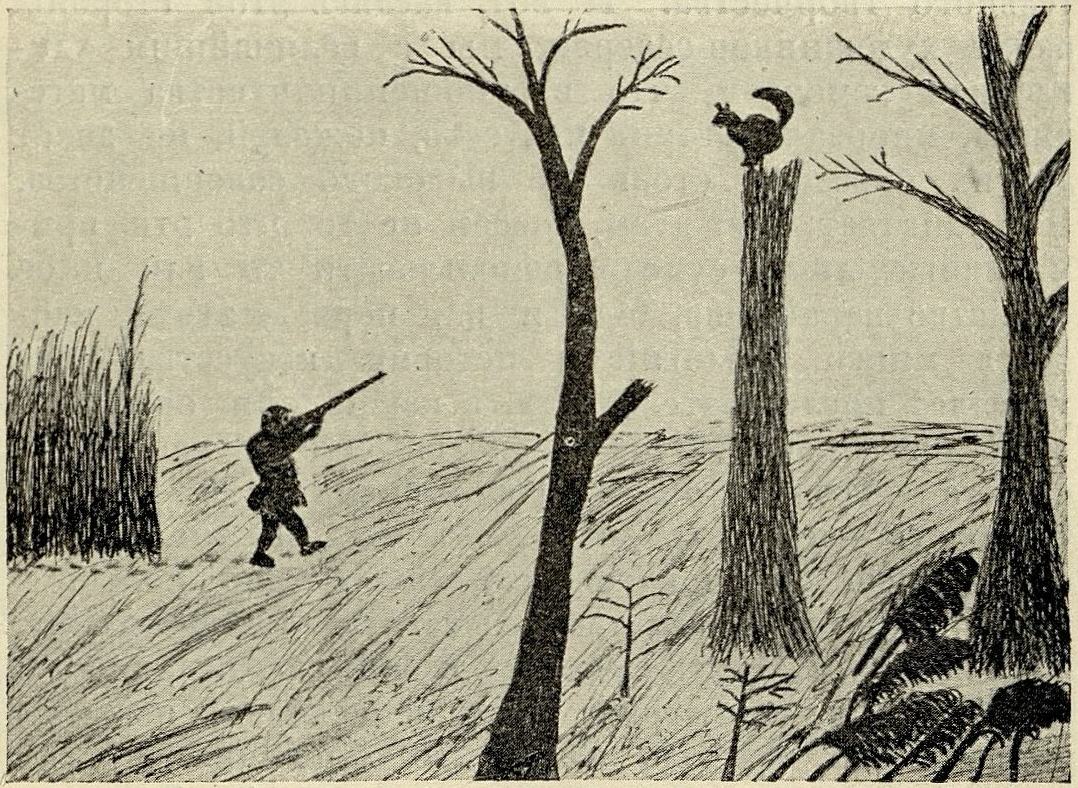

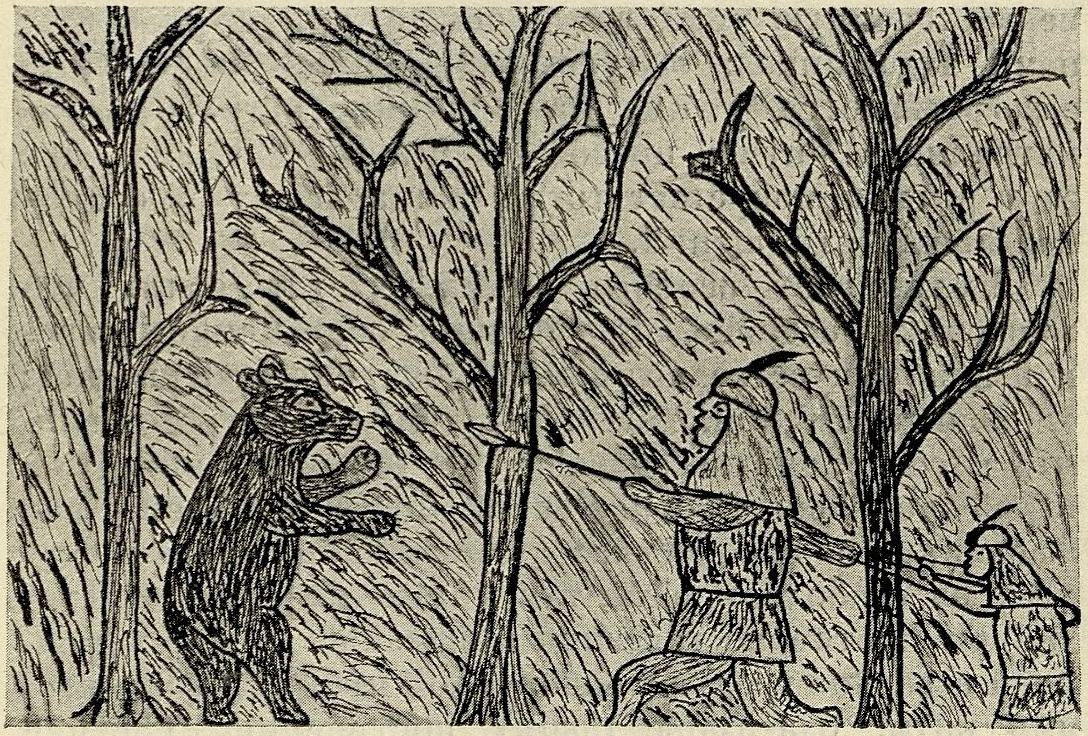

В самом деле, достаточно, хотя бы бегло просмотреть эти многочисленные и, на первый взгляд, неискусные рисунки, иногда слета подкрашенные, чаще же всего сделанные карандашом, достаточно скользнуть глазом по поверхности этих выразительных голов, вылепленных в глине, чтобы тотчас испытать то особое, специфическое чувство легкой радости, которое бывает всегда, когда смотришь на произведение подлинного искусства. Поражает, прежде всего, простота этих работ; невольно приходит мысль: какая простая вещь — искусство. Несколько, иногда даже однообразно повторяющихся, штрихов — и это целый лес со всей своей непроходимостью; три дерева, как бы случайно расставленные на слегка заштрихованной траве — и это тайга с ее унылой тишиной, которую, как говорят, не выносят даже птицы; двумя или тремя приемами передана пушистая мягкость оленьей шерсти, колючая растительность хвои, жесткий мех медведя. Еще более, может быть, проста скульптура: широкий нажим стека, а иногда просто пальца, — и на яйцевидной, хорошо почувствованной форме головы два узкие глаза смотрят сонным взглядом вечности; приплюснутый, как бы каменный, нос над застывшими и вместе с тем пластически такими живыми губами — и вся конструкция лица передана с недосягаемой для европейской скульптуры лаконичностью. Поразительна именно эта экономия художественного языка; ничего лишнего! В скульптуре ничего такого, что отвлекало бы глаз от самой лепки: рот, скулы, глаза, уши — лишь последовательные этапы роста формы; в рисунках только легкое, ясное, расчетливое заполнение поверхности, у некоторых народностей — с явным стремлением к орнаментальности, у других — с чувством широкого реалистического охвата мира. Замечательно именно то, что авторство, т. е. личная одаренность, не играет во всех этих работах решающей роли; да, конечно, есть рисунки, сделанные более способными учениками, есть, наоборот, рисунки явно неталантливые, но и в тех и в других чувствуется подлинная культура глаза, образное, живое мышление, восприимчивость к свойствам материала, а главное — такое чудесное, врожденное, ничем незаменимое, стихийное чувство того, что есть человеческое искусство.

«Великое искусство — всегда песнь хвалы», утверждает Христиансен, и вот эта «песнь хвалы» неприютным лесам, скудным кустарникам, друзьям-оленям, страшному своей силой медведю, рекам, серому небу и в нем летящим птицам, и делает искусство народностей Сибири таким убедительным и таким глубоко человечным.

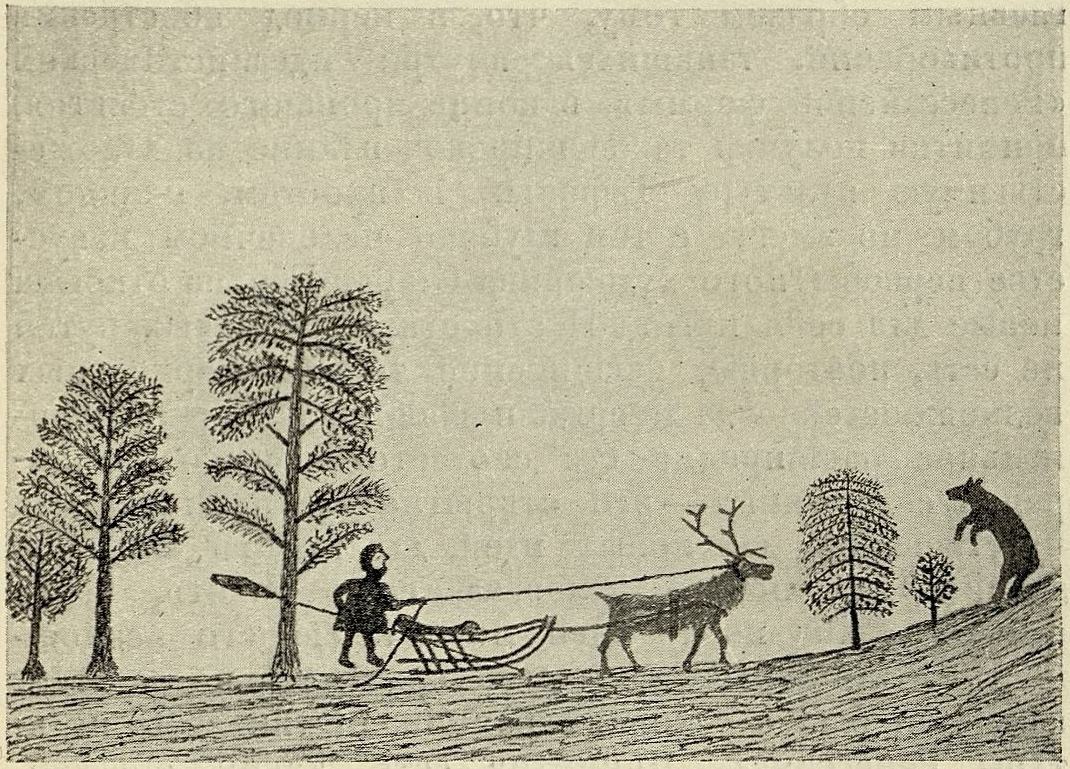

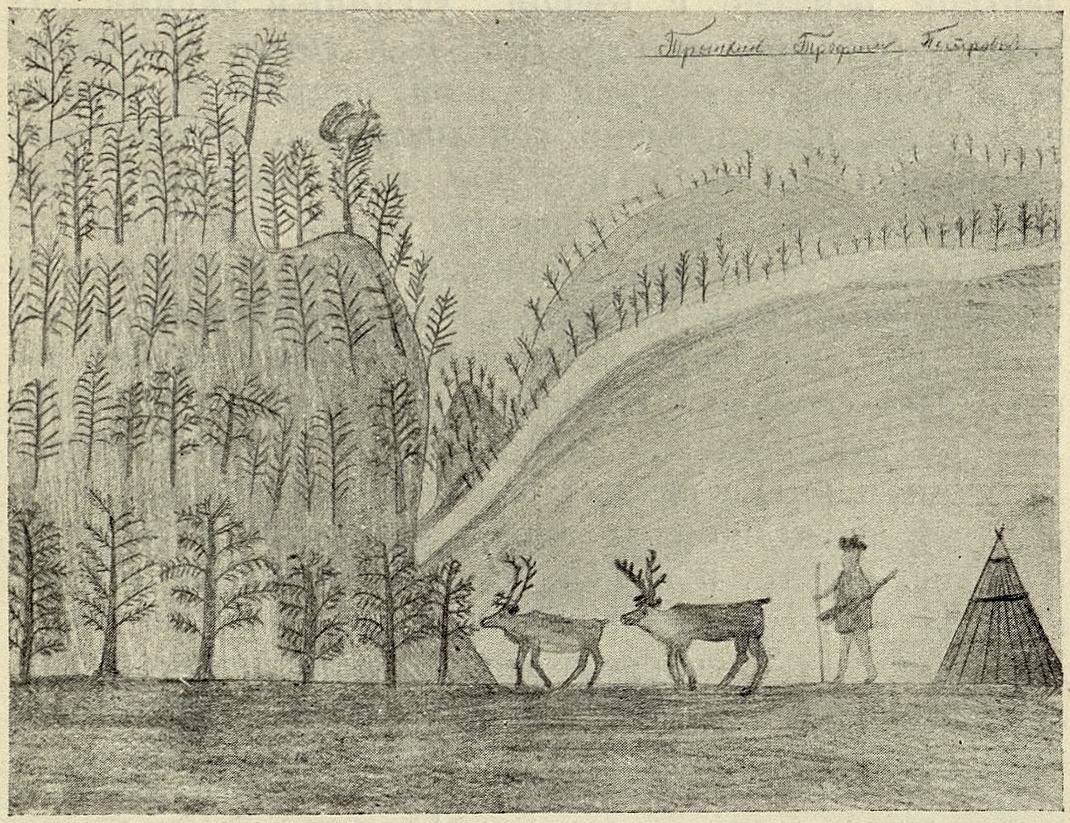

Трынкин, Трофим. Тунгус. Карандаш.

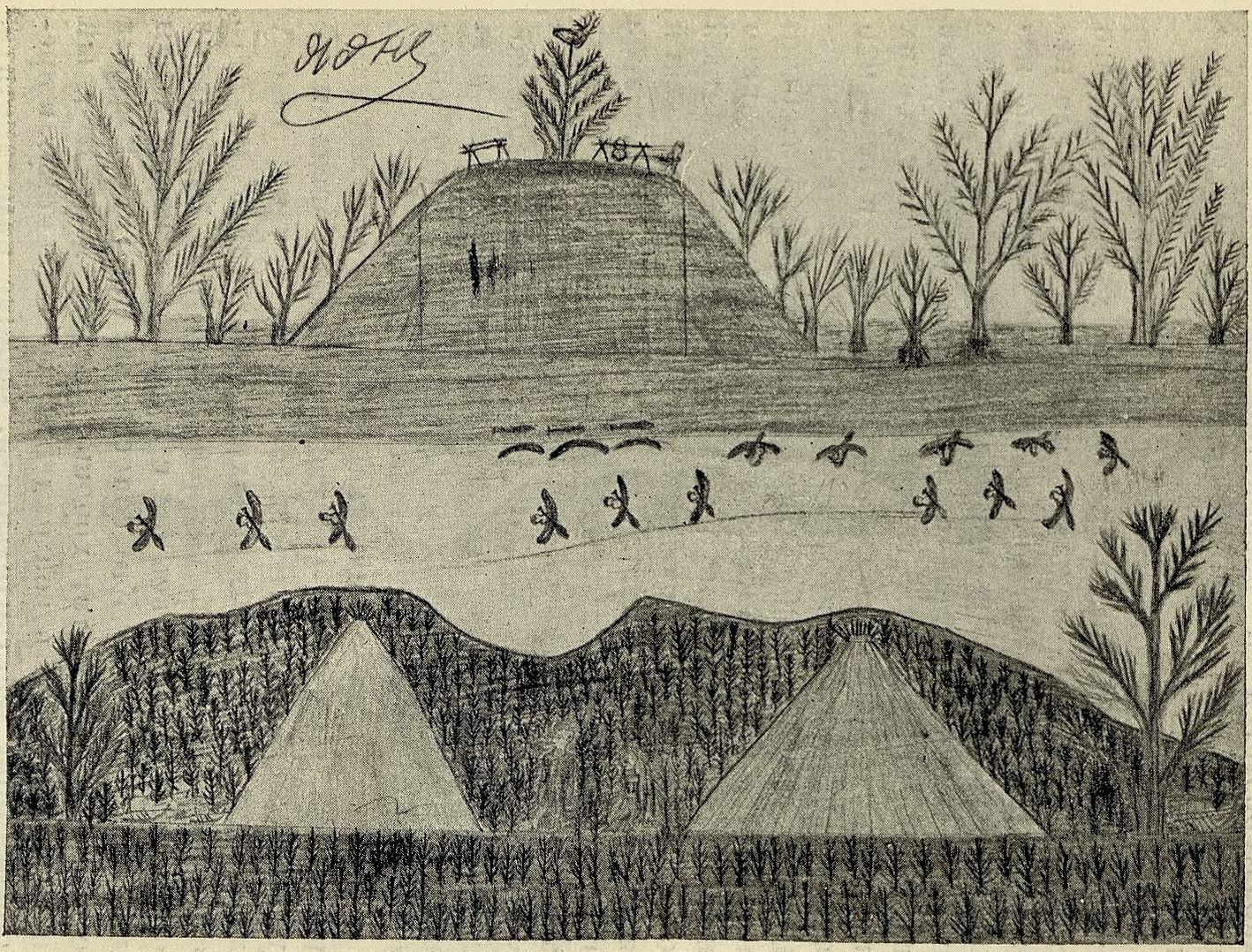

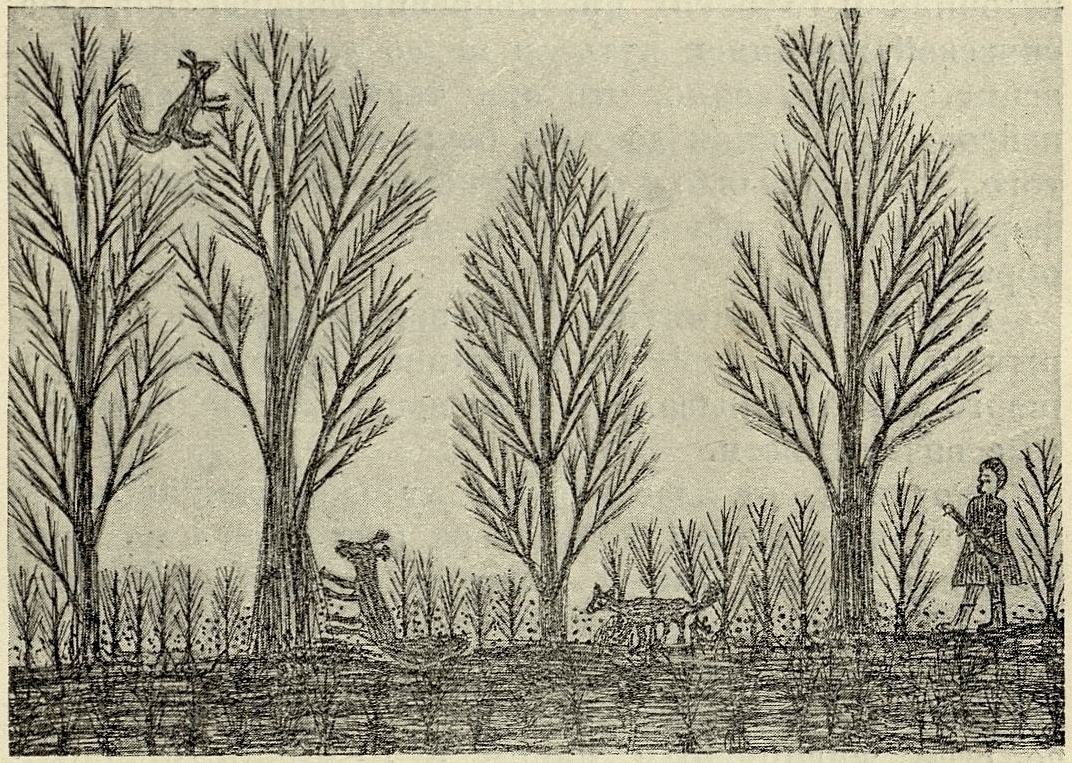

Я знаю, существуют люди, думающие, что увлечение примитивом вообще, в частности же, работами «севфаковцев» — учащихся Северного факультета Ленинградского Восточного Института им. А. С. Енукидзе — есть результат утомления формами европейской художественной культуры и, поэтому, рассматривающие такое увлечение, как своеобразное «гурманство»; нет ничего ужаснее этого мнения; так думать может только тот, кто потерял чувство природы, и для которого тонкости художественной кухни заменяют подлинное художественное творчество, всегда простое и всегда, в конце концов, наивное. Искусство не есть изощренность средств, с помощью которых яко бы пытаются воспроизвести действительность; вообще, с точки зрения воспроизведения действительности самой совершенной картиной было бы зеркало, как это отметил Тёпфер еще в середине XIX века; искусство — это, прежде всего, выражение в художественной форме чувств, возбужденных окружающей действительностью; чем эти чувства проще и человечнее, тем больше в них ценности для искусства; и, может быть, именно оттого, что народы-примитивы так просто и так человечно чувствуют, они и могут с таким совершенством выражать себя в искусстве. Всмотритесь еще раз в эти рисунки — сколько там земли и неба, как хорошо почувствованы отношения между хвойными и лиственными деревьями, как определено пространство — сколько, например, пространства в этом маленьком пейзаже с озером, усеянным дикими утками! — (см. рис. на стр. 19). Как тонко подмечена связь человека со зверьми (белкой, например), такими большими, сравнительно с человеком... потому что они имеют такое большое для него значение (см. рис. на стр. 13); какая пушистая призрачность в этих, проходящих за елями, оленях, и какая великолепная торжественность в их рогах, которые они несут на своих лбах, как какие-то древние мысли (см. рис. на стр. 5); сколько, наконец, космического в этих широко зачерченных пластах гор и долин, в асимметричном ритме речных извилистых берегов, даже в дыме, выходящем из юрт и стелющемся по небу (см. рис. на стр. 9 и 11). Все почувствовано как бы в одном широком дыхании жизни; и такое ко всему детски-живое непосредственное отношение. Это действительно — искусство, единственно-возможное, ибо никакого другого искусства нет, искусство здоровое и доступное всем тем, которые хоть раз в жизни испытали радость перед лицом мира и поняли, что значит выразить эту радость в художественной форме.

Вахрушев, Леонид. Вогул. Тушь.

Было бы, впрочем, большим заблуждением думать, что выражением чувства природы исчерпывается художественное значение этих удивительных рисунков. Такое мнение тем ошибочнее, что в искусстве, если оно действительно подлинно, чувство неотделимо от тех средств, какими оно выражено. Как вообще узнали бы мы о том, что художник чувствует, если бы он не нашел соответствующих своему чувству средств выражения. Никто не поверит тому, кто косноязычно лепечет, что чувства его велики. В жизни существует много вещей, с помощью которых можно обманывать; искусство не принадлежит к их числу. Чувство и средства его выражения, содержание и форма тесно связаны друг с другом во всяком акте художественного творчества. Рассматриваемые нами работы художников-северян служат прекрасным всему этому доказательством: формальная выразительность этих работ так же значительна, как их содержание. Эти леса, эта земля, эти звери и птицы существуют не вообще где-нибудь, а вот здесь, на этих небольших листах бумаги, иногда «четвертушках», нарисованные пером, или карандашом, в таких формах и в такой композиции, которые единственно только и в состоянии передать их красоту, дикую или унылую, характерность их внешнего вида, их качества и их отношение друг к другу. Немного острее поставленный карандаш — и это тайга, колючая и ржавая; стоит только положить этот карандаш боком — и это мягкий мех оленя, шерсть медведя; можно распластать дерево по плоскости бумаги, как орнамент, но его можно и распушить, чтобы передать непроходимую густоту чащи; иногда рисунок похож на вышивку меховой рубашки самоеда или полотняной остяка, в других случаях — это широко увиденный пространственный мир тунгуса. Словом, в каждом отдельном случае свой особый прием, особая композиция, особая трактовка формы и свое особое чувство материала, которым художник-северянин пользуется с таким исключительно тонким тактом.

Никитин, Гавриил. Ламут. Карандаш.

Изучая формальные свойства рисунков северных народностей, мы легко замечаем, что все они могут быть распределены по группам, каждая из которых связывается с отдельной народностью и характеризуется только этой группе свойственным пониманием формы, композиции и материала. Только что была отмечена нами разница между орнаментальным стилем самоедов и живописно-пространственным охватом окружающего мира у тунгуса; можно было бы найти целые ряды признаков, характеризующие работы народностей северной части Сибири и народностей, живущих на сибирском востоке, — очень типичны свойства рисунков народов-рыболовов по сравнению с группами народов-зверобоев, охотников и т. д., — словом, в отношении разнообразия формальных приемов свойственных тем или иным народностям, мастерские Севфака дают чрезвычайно богатый материал, над классификацией которого стоило бы поработать; но нас сейчас интересуют не особенности отдельных рисунков, или групп, а то, что в формальном отношении обще им всем, что делает их типичными образцами примитивного художественного творчества и тем самым ставит в ряды тех памятников мирового искусства, которые сыграли такую решающую роль в перерождении формальных основ ренессансных традиций. Исследуя с этой стороны рисунки северян, мы находим в них все наиболее ценные для современной художественной культуры формальные свойства: цельность и единство изобразительной поверхности, живописно-плоскостное понимание формы, свободную композицию и великое чувство качества материала.

Ренессанс, как известно, строил пространство в картине, пользуясь законом линейной перспективы; пространственный мир Ренессанса всегда формируется так, как если бы мы смотрели на все, что в картине изображается, сквозь окно; поэтому в условиях ренессансных традиций поверхность холста как бы прорывалась уходящею в глубь картины далью; такое нарушение цельности и единства изобразительной поверхности, в одних случаях большее в других меньшее, чрезвычайно типично для всей художественной культуры ренессансной Европы.

Примитив, как это вскользь и было отмечено выше, научил европейских художников иному пониманию пространства, и прежде всего научил ценить целостность и единство изобразительной поверхности.

Беляев, Пантелеймон. Коряк. Тушь.

В условиях современного понимания задач искусства, плоскость холста, стены или бумаги не должна быть нарушена никакими иллюзорными далями, она есть та условная плоская поверхность, на которую могут быть нанесены самые разнообразные формы, но которая в интересах единства художественного впечатления должна быть учтена, именно как плоскость. Этот принцип пространственного построения, непреложный для всего современного искусства, в полной мере выдерживается в рассматриваемых нами рисунках северян; никакого прорыва изобразительной поверхности, никаких пространственных иллюзий, обусловленных линейной перспективой — везде строго последовательное плоскостное построение, мир, развернутый на поверхности бумаги, ненарушимое единство и цельность художественного впечатления.

Амуленка, Окочка. Удэ. Тушь.

Я не буду здесь останавливаться на двух последующих из перечисленных выше формальных свойствах разбираемых нами рисунков: на живописно-плоскостном понимании формы и на свободной, незамкнутой, как это типично для ренессансных картин, композиции; эти свойства в большей или меньшей степени обусловлены указанным принципом единства и цельности изобразительной поверхности, и поэтому внимательный читатель сам может проследить наличие их в рисунках. Мне представляется более существенным сделать несколько замечаний по вопросу о материале, в применении которого северяне обнаружили такое тонкое чутье и изумляющую нас виртуозность. Это тем более необходимо, что ценность работ художественных мастерских Севфака прежде всего в том, что работы эти главным образом рисуночного характера, следовательно принадлежат к тому виду изобразительных искусств, который характеризуется, прежде всего, чувством материала; композиция, пространственное построение, трактовка формы — все это может быть заимствовано рисунком у живописи, только материал дает рисунку ту специфичность, которая делает его особым видом изобразительного творчества. И вот, касаясь этой стороны работ художников-северян, мы с величайшим удивлением замечаем, что в отношении чувства материала, мировая история искусств, пожалуй, не знает других образцов столь же высокого совершенства. Нас удивляет, при этом, совсем не то, что эти примитивные люди сумели использовать то или иное свойство карандаша, бумаги или пера, — этому найдется много аналогий в истории искусства — нас удивляет последовательность, с какой они организовали применение этих свойств. Что в карандаше скрыта чрезвычайно богатая живописная выразительность — это мы знаем, но мы не знали, что с помощью свинцового карандаша можно получить такую пушистую, или такую жесткую, такую колкую, или, наоборот, такую жирную и сочную поверхность; рассматривая некоторые рисунки северян, испытываешь такое чувство, как будто держишь в руках мех, иногда кажется, что касаешься хвойной ветки, или жесткой шерсти, или жирной кожи, в других случаях — как будто проводишь рукой по камню или по затвердевшему комку земли. Замечательно именно то, что всегда весь рисунок дает специфическое ощущение того или иного материала, как будто художник перенес на бумагу с помощью карандаша или пера самые свойства и качества меха, хвои, шерсти, жира и т. д.; никак лучше и не определишь эти рисунки, как только словами: пушистый, колкий, жирный. Вот эта цельность в ощущении материала, последовательность, с какой материал выражен на всей изобразительной поверхности, наконец, острота и тонкость этого выражения — поистине изумительны; мы, действительно, затруднились бы подыскать в искусстве других народов и культур образцы, которые по своим фактурным качествам могли бы соперничать с этими рисунками; тем более, что по замыслу-то они так просты: вместо того, чтобы разнообразить поверхность контрастными фактурами, художник все подчинил одной фактуре, но внутри этой господствующей фактуры он выискал такие отношения, о каких не догадывались классические мастера рисунка. Свинцовый карандаш, который издревле считался относительно скупым по выразительности материалом, оказался необычайно богатым, открывающим бесконечные фактурные возможности. Сколько веселой иронии в том, что эти тайные свойства простого карандаша открыли не прославленные мастера Академий, а наивные люди нашего Севера!

Говоря о чувстве материала, столь богато выявленного в северных рисунках, нельзя умолчать о тональном ритме, присущем большинству этих рисунков (в особенности карандашных). Ритм вообще играет первостепенную роль в творчестве рассматриваемых нами художников; все композиционные построения развертываются у них на принципе острого асимметричного ритма; но совершенно особое значение этот ритм приобретает тогда, когда лежит в основе тональных отношений.

Заслуживает особого внимания гот факт, что художники-северяне, независимо от современного европейского искусства, создали свой живописный рисунок; живописности они достигли теми же средствами, что и современные европейские рисовальщики, т.-е. игрой тональных отношений, но в то время как большинство европейских художников строит эту игру на свободном, если так можно выразиться, стихийном противопоставлении тональных масс, художники-северяне кладут в основу этой игры излюбленный ими ритм; благодаря такому построению, рисунки их сохраняют при всей живописности, свой специфически рисуночный характер, они не кажутся нам однотонными воспроизведениями масляных или акварельных картин, какими подчас кажутся живописные рисунки современных европейских рисовальщиков; наоборот, все рисуночное — строгость построения, скупость средств выражения, плоскосность, как неотъемлемое качество всякого рисунка, сознание того, что применяется материал, который не плывет, а чертит и граничит — словом, все, чем рисунок с формальной стороны отличается от живописи, художниками-северянами бережно сохранено и там где можно, развито и подчеркнуто. Эти рисунки — не только высоко-художественные образцы рисовального искусства, но они имеют ценность, как произведения, в которых во всей чистоте выражены основные принципы рисуночного построения. Дело не в качестве отдельных работ, а в той высокой формальной культуре, которая свойственна им всем. Эта, именно, культура, не привитая никакой школой, но органически присущая людям, не подозревающим даже, что такое формальное в искусстве, и заставляет нас придавать этим рисункам большое историческое значение.

Если увлечение примитивным искусством, как это мы старались показать, сыграло решающую роль в перерождении основ Ренессансной формы вообще, если, при этом, живопись и скульптура пока более других искусств были затронуты революционизирующим влиянием примитива, то естественно ожидать, что при дальнейшем развитии примитивизма, рисунок, равно как и другие виды изобразительных искусств, будет также втянут в тот огромный процесс перерождения художественной культуры Европы, который начался с импрессионистов и не закончился еще и сейчас. Это тем более вероятно по отношению к рисунку, что за последние годы — у нас в особенности, — наблюдается отчетливая тенденция поднять рисунок до более самостоятельного значения, найти для него специфическую станковую форму, которая позволила бы поставить его на ряду с живописью, как особый вид изобразительного искусства. Такая тенденция, сама по себе, уже вносит новые принципы в построение современной рисуночной формы и революционизирует старые рисовальные традиции. Учитывая именно эти особенности в развитии современного рисунка и видя общий ход эволюции всего современного искусства, мы неизбежно приходим к заключению, что европейский рисунок, вступая ныне в новую фазу своего существования, должен претерпеть глубокое изменение всех своих формальных основ, будучи, может быть, более других видов изобразительного искусства, связан традициями Ренессанса, он позже других и разрывает эти традиции, чтобы найти новую для себя форму. Искание этой новой формы началось и оно неминуемо приведет европейский рисунок к тому общему для всего современного искусства источнику обновления, который мы называем примитивом и который дал уже европейской живописи и скульптуре такое неограниченное количество новых возможностей. У нас нет никаких оснований предполагать, что эти возможности не будут открыты и для рисунка. Скорее, наоборот, трудно допустить, чтобы рисунок был в этом отношении исключением и оказался бы незатронутым общим историческим процессом. А если так, если ему суждено пройти столь характерную для развития всего современного искусства стадию примитивизма, то естественно, что в этой стадии наибольшее влияние на него будут иметь такие произведения примитивного искусства, которые однородны ему по своей технике. Такими произведениями являются, прежде всего, рисунки северных народностей Сибири; им, мне думается, и принадлежит историческая роль: положить начало новым традициям в европейском рисунке.

Н. Пунин.

4/VIII—29 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Хеджер, Борис. Гольд. «Портрет отца» ... Гипс, на обложке

2. Талеева, Клавдия. Самоедка. Карандаш ... 5

3. Талеева, Клавдия. Самоедка. Цветные карандаши ... 7

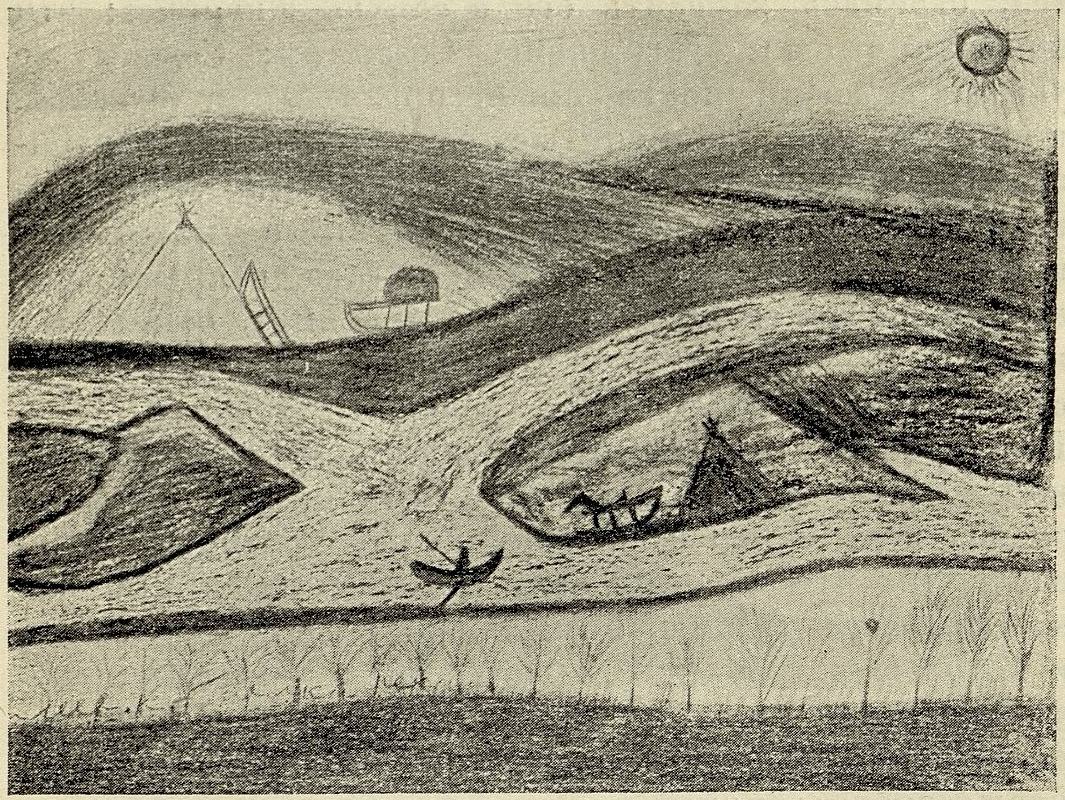

4. Яднэ, Матвей. Самоед. Тушь, карандаш ... 9

5. Яднэ, Матвей. Самоед. Карандаш ... 11

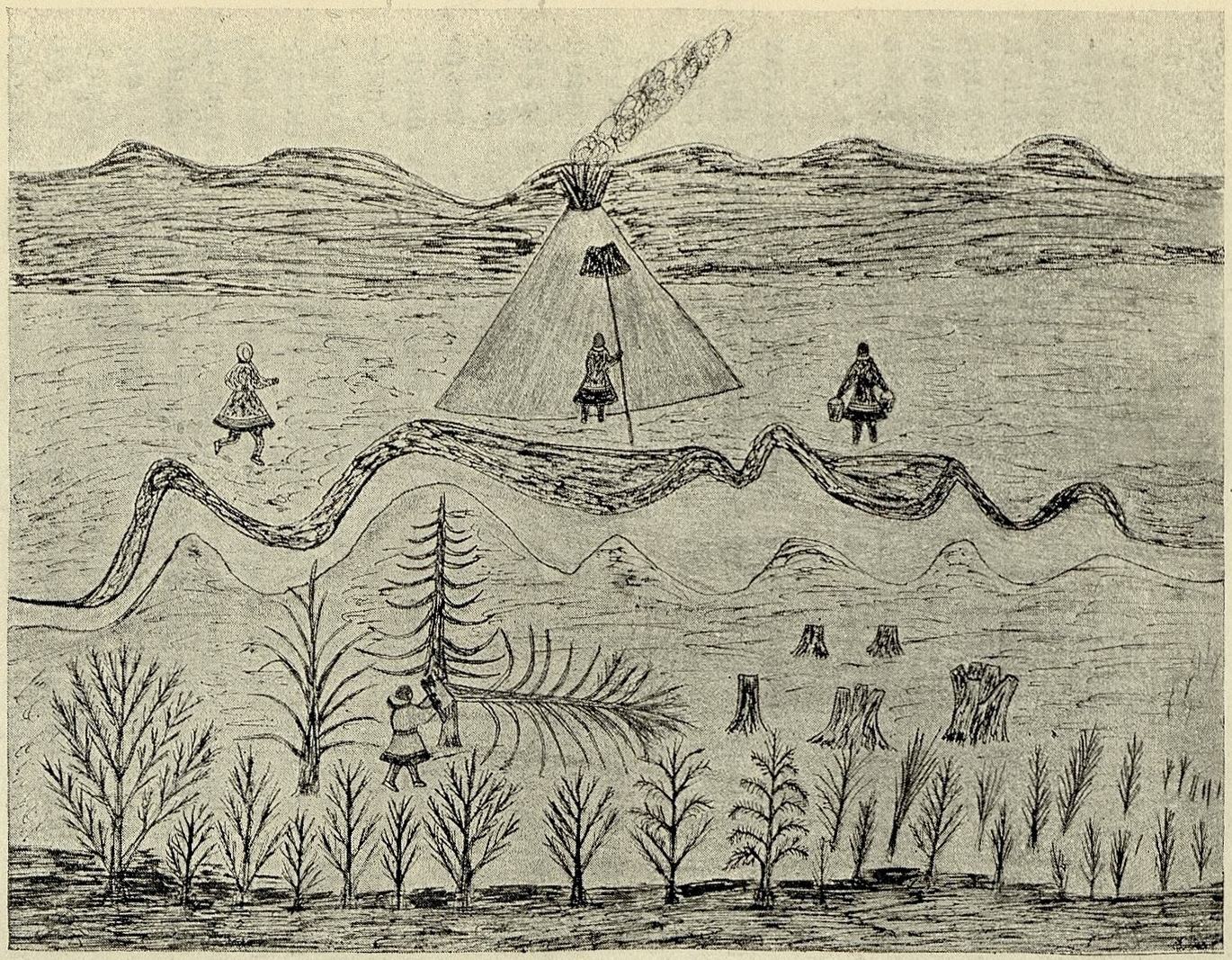

6. Яднэ, Матвей. Самоед. Тушь ... 13

7. Ногатысый, Семен. Самоед. Тушь ... 15

8. Ледкова, Ульяна. Самоедка. Акварель ... - 17

9. Дьячковский, Прокопий. Тунгус. Тушь ... 19

10. Яковлева, Надежда. Тунгуска. Тушь ... 21

11. Трынкин, Трофим. Тунгус. Карандаш ... 23

12. Вахрушев, Леонид. Вогул. Тушь ... 25

13. Никитин, Гавриил. Ламут. Карандаш ... 27

14. Беляев, Пантелеймон. Коряк. Тушь ... 29

15. Амуленка, Окочка. Удэ. Тушь ... 31

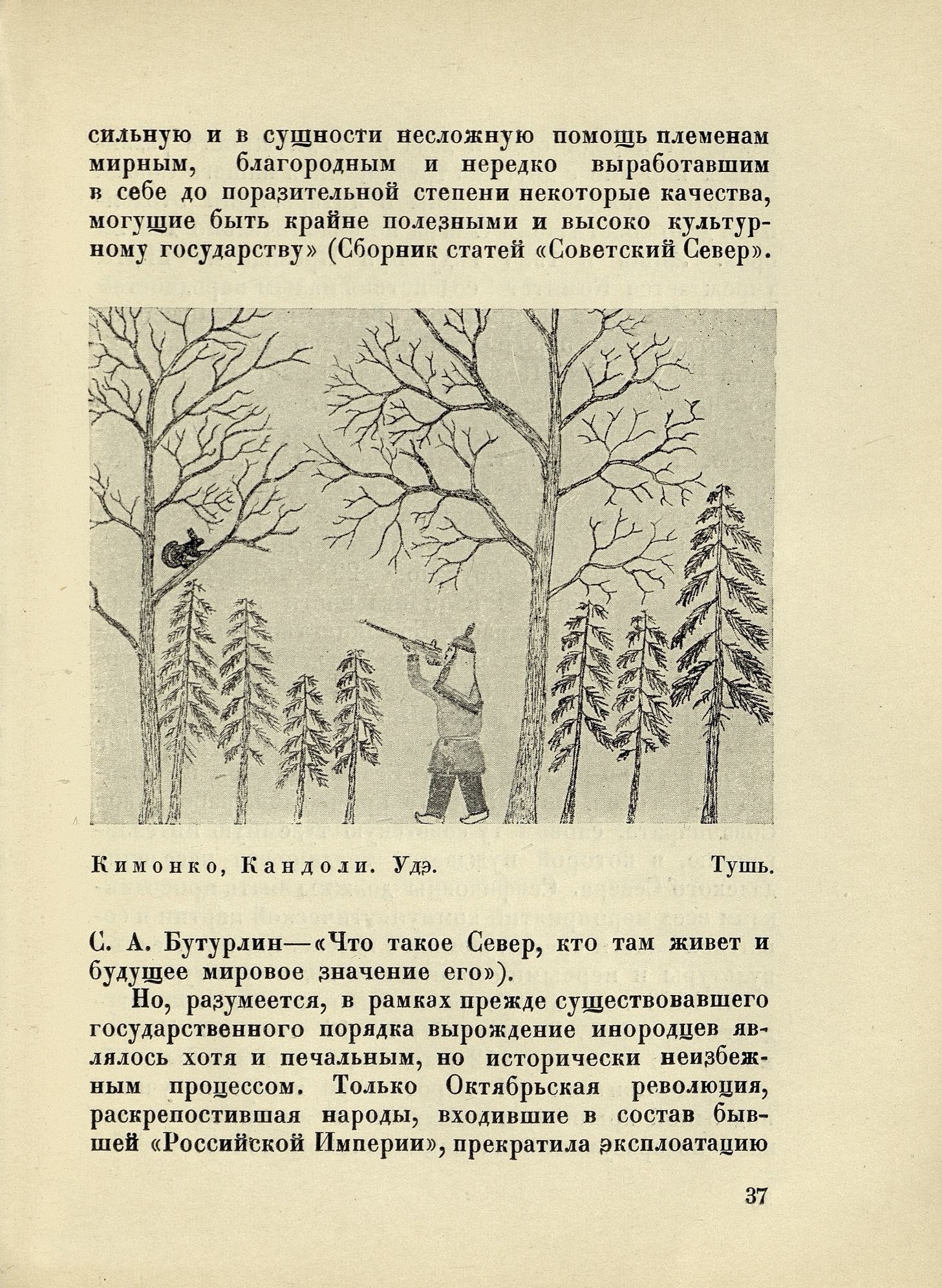

16. Кимонко, Кандоли. Удэ. Тушь, акварель ... 37

17. Жаргал, Салджак. Танна-тувинец. Акварель, тушь ... 39

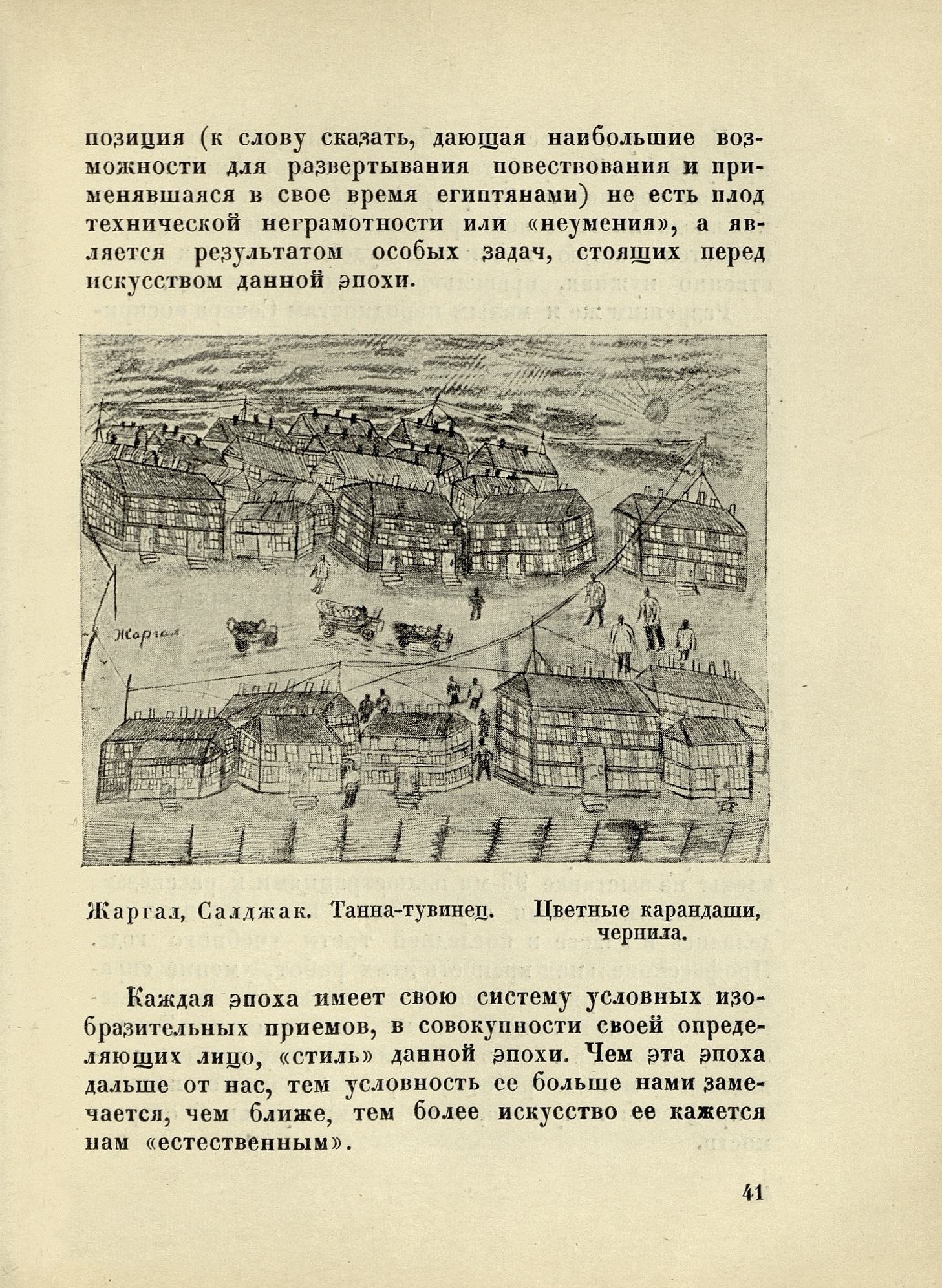

18. Жаргал, Салджак. Танна-тувинец. Цветные карандаши, чернила ... 41

19. Бюрбу, Жадомба. Танна-тувинец. Акварель ... 43

20. Азнаметова, Шариван. Танна-тувинка. Цветной карандаш, чернила ... 45

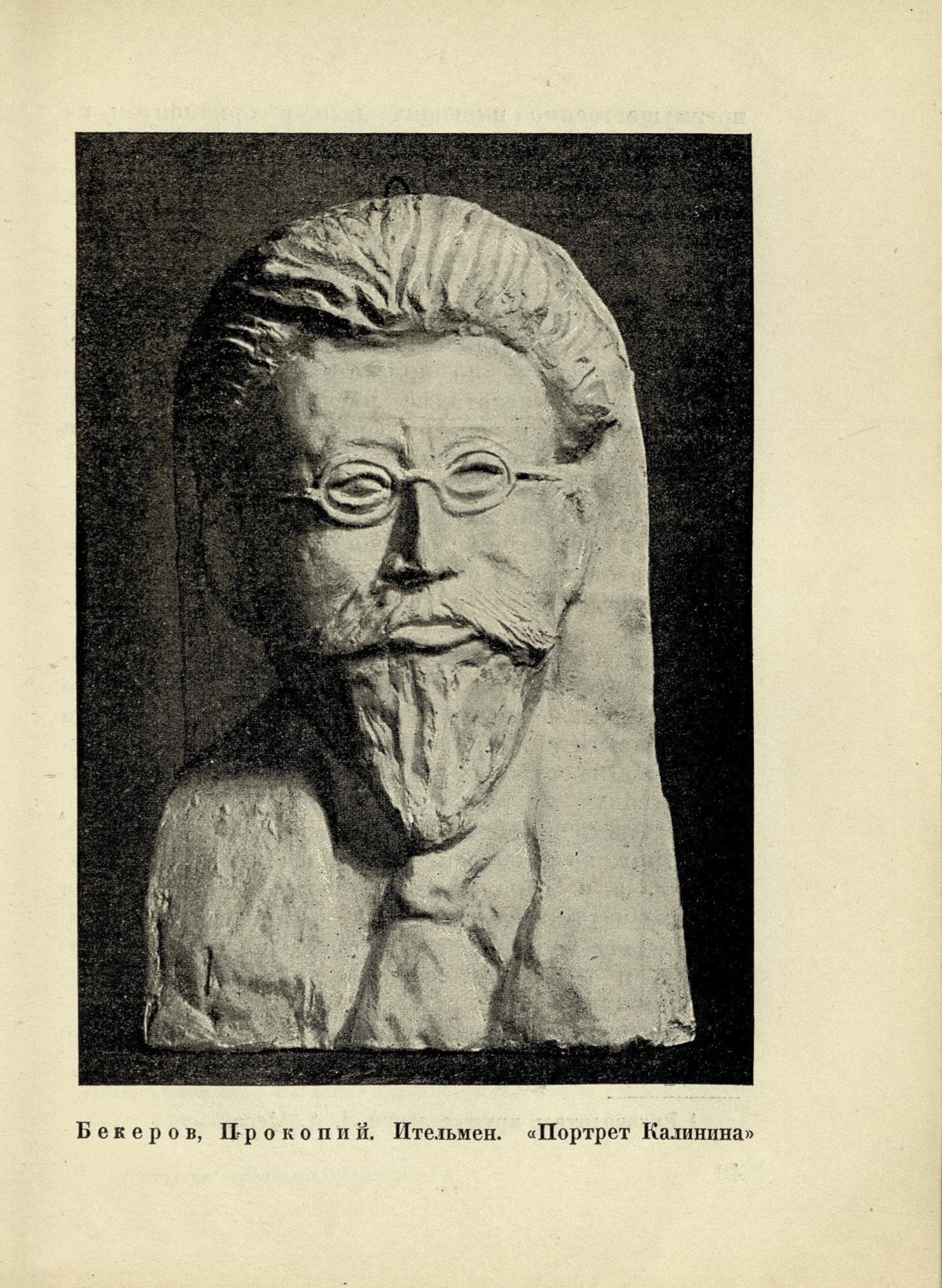

21. Бекеров, Прокопий. Ительмен. «Портрет Калинина». Гипс ... 47

22. Хеджер, Борис. Гольд. «Портрет гольдки». Гипс ... 50

23. Ходжер, Борис. Гольд. «Портрет гольдки». Гипс ... 51

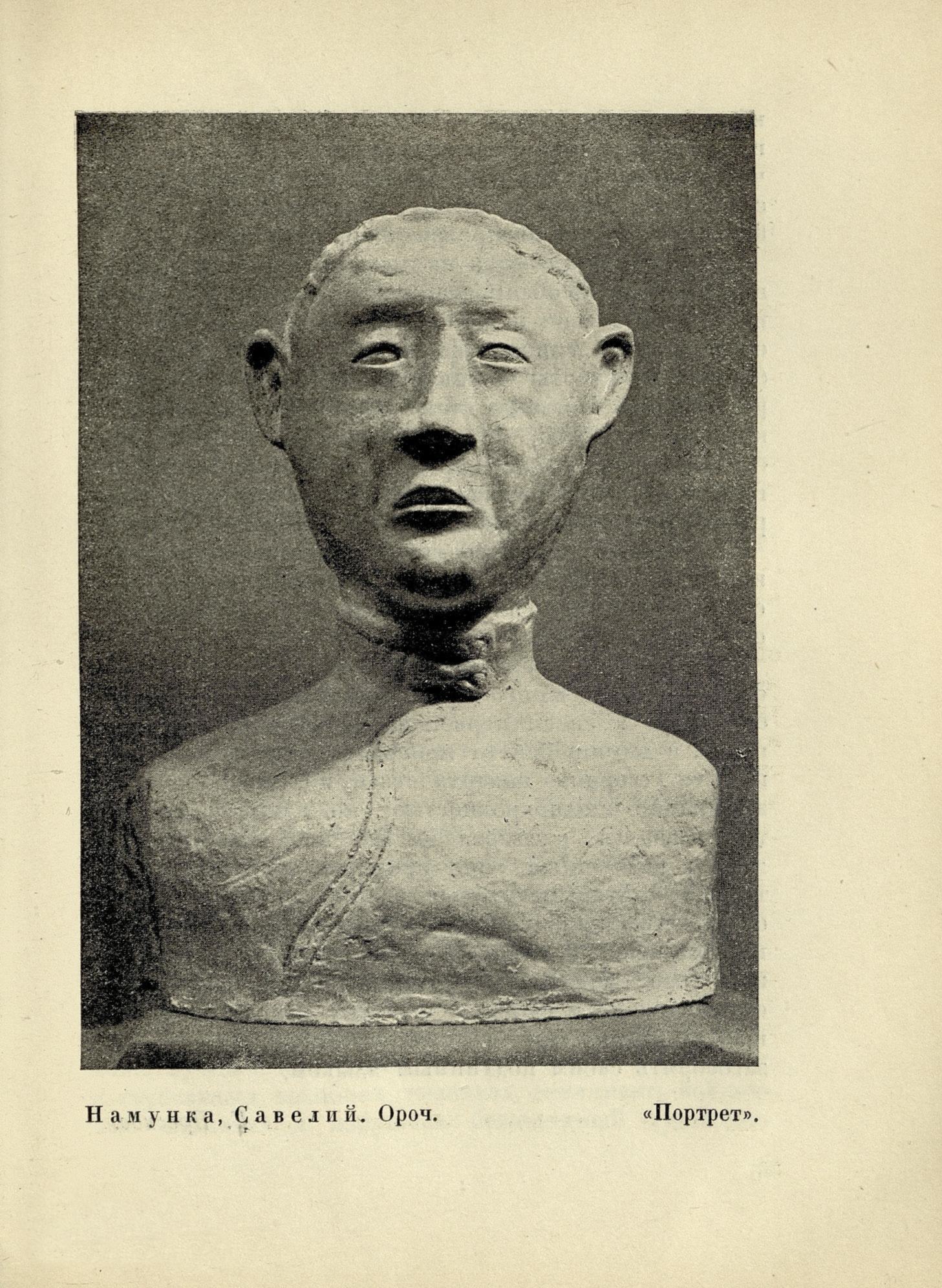

24. Намунка, Савелий. Ороч. «Портрет». Гипс ... 55

25. Голова лося на конце шаманской трости (дерево) ½ н. в. Орочены, р. Нерча ... 63

26. Олени, преследуемые собаками (резьба по дереву) ⅕ н. в. Анадырь ... 65

27. Женский халат из рыбьей кожи. Гольды ... 69

28. Деревянные изображения духов с шаманского дерева Тун. 1/9 н. в. Удэ. р. Кусун. (по рис. с экспоната Хабаровского Музея) ... 71

29. Деревянная коробка (резьба) 1/7 н. в. Гиляки. Сахалин ... 73

30. Часть нагрудного женского украшения (гравировка по серебру) ⅓ н. в. Якуты ... 81

31. Статуэтка верблюда (агальматолит) н. в. Тувинцы ... 85

32. Женская обувь (раскраска по ровдуге и рыбьей коже) Остяки ... 89

33. Медведь, несущий зверька (кость) н. в. Коряки ... 93

34. Резьба по кости. ¼ н. в. Эскимосы. Аляска ... 95

ОГЛАВЛЕНИЕ

Н. Н. Пунин. Искусство примитива и современный рисунок ... 3

Л. А. Месс. Работы художественных мастерских Севфака ... 35

Г. М. Преснов. Скульптура Севфака ... 53

Е. Р. Шнейдер. Искусство народностей Сибири ... 57

И. Сукоркин. Северный Факультет Ленинградского Восточного Института и народы в нем обучающиеся ... 101

Перечень иллюстраций ... 107

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 68,1 МБ) (скан РГБ)

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 67,4 МБ) (скан Электронекрасовки)

20 мая 2025, 23:09

1 комментарий

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий