|

|

Собрание произведений Велимира Хлебникова : В пяти томах / Под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. — Ленинград, 1928—1933  Собрание произведений Велимира Хлебникова : [В пяти томах] / Под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. — Ленинград : Издательство писателей в Ленинграде, [1928]—1933.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Дать описание жизни Велимира Хлебникова — в настоящее время задача невыполнимая.

Отсутствие фактического материала, дат, документов и воспоминаний часто не позволяет осветить даже внешнюю сторону его биографии.

Глубина и сложность его внутренней жизни на долгое время останутся скрытыми от нас, так как все воспоминания современников запечатлели лишь внешние, часто анекдотические, черты его личности. Опубликование многих подробностей и фактов, кроме того, может быть преждевременным, пока они тщательно не проверены и многое еще слишком болезненно. Поэтому здесь даны лишь самые общие и объективные сведения, биографическая канва, далеко не полная и не всегда, может быть, точная.

Биография Велимира Хлебникова — дело будущего.

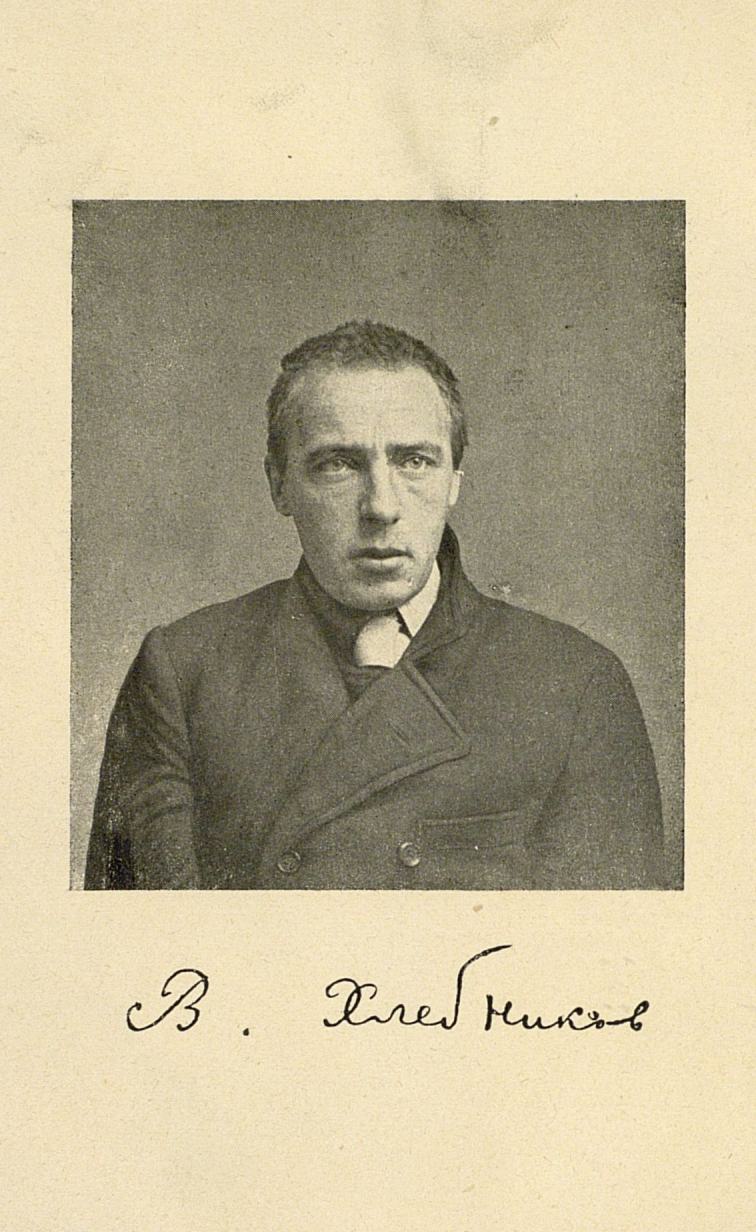

Велимир (Виктор) Владимирович Хлебников родился 28 октября ст. ст. 1885 г. в селе Тундутове в Астраханской губ., в Малодербетовском улусе, где его отец был попечителем округа. Детство Виктора Владимировича прошло в самых благоприятных условиях, во многом способствовавших развитию его творческих дарований.

Отец В. В. — Владимир Алексеевич Хлебников — педагог и ученый-орнитолог. Владимир Алексеевич привил В. В. любовь к естественным наукам и дал ему серьезные познания в этой области. Мать В. В. — Екатерина Николаевна (урожд. Вербицкая) — близка была кругу революционеров 70 гг. Историк по образованию, она постоянно беседовала и занималась с В. В. по истории и литературе. Прекрасно зная музыку и благодаря обширным сведениям в искусстве, Е. Н. рано ввела его в круг современных ей художественных понятий.

Всех детей было пятеро, и родители постоянно заботились об их воспитании и образовании: приглашались на дом лучшие преподаватели (среди них были: художник П. П. Беньков, литератор Волжский, Н. П. Брюханов — ныне наркомфин, 3. П. Соловьев — ныне замнаркомздрава).

Почти все детство В. В. прошло среди природы: из Калмыцкой степи переехали в Волынскую губ., оттуда в село Панаево Симбирской губ. Читать В. В. выучился с 4 лет и читал всегда очень много как русских, так и французских книг. Из Панаева в 1897 г. его отправили в г. Симбирск в гимназию, куда он поступил в третий класс. Учился в гимназии он очень хорошо, в особенности по русскому и математике, но, живя на частной квартире, вдалеке от родных, сильно тяготился их отсутствием. Из Симбирской губ. Хлебниковы в 1898 г. переехали в Казань, и В. В. поступил там в 4 класс 3 гимназии.

В Казани В. В. стал сначала увлекаться рисованием, но потом к нему охладел, все больше и больше занимался литературой и начал писать сам.

Уже тогда его тяготила обывательская обстановка: он вынес из комнаты всю мебель, оставив кровать и стол, а на окна повесил рогожи. В такой обстановке он обычно жил повсюду и в дальнейшем. Приблизительно в это время, будучи еще гимназистом, он послал М. Горькому один из первых рассказов.

По окончании гимназии Хлебников поступает в 1903 году на математическое отделение Казанского университета, а в 1904 г. переходит на естественное отделение физико-математического факультета, где слушает лекции до конца 1907—1908 учебного года.

При поступлении в университет он был очень жизнерадостен, аккуратно посещал лекции и увлекался естественными науками, в особенности зоологией. Результатом занятий его в Казанском университете естественными науками явились научные статьи — вероятно первое, что было напечатано Хлебниковым: „Опыт построения одного естественно-научного понятия“ (о симбиозе и метабиозе) — в „Вестнике Студенческой Жизни“ и „О нахождении кукушки в Казанской губ.“ — в „Прилож. к протокол, засед. Общ. Ест. Наук“, № 240, но это нуждается в проверке.

Должно быть около 1906 г. Хлебников получает научную командировку на Урал, откуда привозит большие коллекции.

8 ноября 1906 г., в день празднования годовщины университета, В. В. принимал участие в общестуденческой демонстрации, за что был арестован и на месяц посажен в тюрьму. Заключение в тюрьме тяжело подействовало на В. В.: рвение к лекциям пропало, и он перестал ходить в университет. Приблизительно в то же время он примыкает к кружку революционеров, где замышляется какой-то неосуществившийся террористический акт — В. В. надлежало сыграть роль караульного солдата. Здоровье В. В. настолько расстроилось, что весной 1908 г. он отправляется с родными в Крым для поправки, где все свое время проводит в купаньи и прогулках. Осенью 1908 г. В. В. уезжает в Петербург, и с этих пор начинаются его беспрестанные скитания и переезды. В Петербурге он поступает в университет на 3-й курс естественного отделения физико-математического факультета и поселяется вначале в Лесном, а затем на Васильевском острове.

В университете В. В. почти не занимается.

С осени 1909 г. он подает заявление о переводе его на факультет восточных языков по разряду санскритской словесности, а вслед за этим переходит на 1-й курс славяно-русского отделения историко-филологического факультета.

К 1908 г. относятся его первые литературные знакомства как с группой поэтов, объединявшейся вокруг „Аполлона“, так и с будущими футуристами. Вначале он сближается с кругом поэтов и теоретиков „Академии стиха“ и даже становится одно время членом ее (о чем пишет несколько раз родным). В письме от 23 октября 1909 г. он сообщает: „Буду участвовать в академии поэтов: Иванов, Кузмин, Брюсов, Маяковский — ее руководители“. В то же время он несколько раз упоминает, что стихи его должны быть напечатаны в очередных №№ „Аполлона“, приводит отзыв о себе В. Иванова: „кто-то [Иванов] сказал, что у меня есть гениальные строки“ и называет своим „учителем“ М. Кузмина.

В „Аполлоне“ стихов не напечатали, что крайне охладило и разочаровало В. В. и послужило одной из главных причин его разрыва с „Академией поэтов“; к этому же времени относится его знакомство с В. Каменским и Бурлюками. В 1908 г. В. В. приносит свои рукописи в редакцию журнала „Весна“ (издававшегося Н. Шебуевым), где секретарем редакции был В. Каменский. Там происходит знакомство В. В. с Каменским. Стихи в „Весне“ напечатать не удалось; там помещен был в 1908 г. первый рассказ В. В. „Испытание грешника“.

Вскоре после знакомства с В. Каменским В. В. встречается с группой художников-новаторов: Бурлюками, Е. Гуро, М. Матюшиным. С этого времени начинаются постоянные встречи с ними и собрания кружка поэтов и художников на квартире у Е. Г. Гуро, на которых обсуждаются вопросы нового искусства. В 1909 г. собирается и издается первый сборник кружка — „Садок Судей“ (название было предложено В. В.). В. В. становится идейным и творческим центром этого кружка, хотя благодаря своей скромности и уединенности во всех внешних проявлениях и выступлениях держится в стороне, а роль организатора берет на себя Д. Бурлюк. Кружок назван был „будетлянским содружеством“, а будущие „футуристы“ — будетлянами. В 1-м „Садке Судей“ и почти одновременно в „Студии импрессионистов“ (Н. И. Кульбина) В. В. печатает свои произведения (многие из них написаны были раньше) — „Зверинец“, „Маркиза Дезес“, „Журавль“, „Усмейные смехачи“. После выхода 1-го „Садка Судей“ начинаются публичные выступления и споры, в которых В. В. почти не участвовал. В то же время он начинает заниматься своими вычислениями времени, бросает занятия в университете (исключается оттуда в 1911 г. за невзнос платы), хотя попрежнему интересуется естественными науками.

Так, еще в 1910 г. он пишет родным о своем желании „высказаться о происхождении видов“. Но уже с этого времени он окончательно и всецело отдается литературе.

Время с 1910 по 1915 г. — жизни В. В. в Петербурге, Москве, Харькове, Астрахани, в Маячках (имение Бурлюков в Херсонской губ.), Алферове (где у него похищен деревенскими подростками большой мешок с рукописями „на цыгарки“), Красной поляне (Харьковской губ.) — наименее освещено в имеющихся материалах.

В. В. был занят мыслями об искусстве и в особенности вычислениями законов времени. Он мало обращал внимания на свои материальные нужды и бытовые мелочи. Молчаливость и замкнутость заставляли иногда забывать о его присутствии. Рассеянность и практическая неприспособленность Хлебникова часто вовлекали его в затруднительные положения и давали повод к шутливым рассказам о нем. Работая целыми днями над изысканием чисел в Публичной библиотеке, В. В. забывал пить и есть и иногда возвращался измученным от усталости и голода, но столь сосредоточенным, что его с трудом можно было оторвать от вычислений и усадить за стол. Очень много работая, он заполнял целые корзины рукописями, которые, путешествуя, оставлял в разных местах. Беспомощный в повседневной жизни, В. В. сразу вырастал, когда обсуждались вопросы искусства или философии. В. В. Хлебников стоял в центре нового движения, но никогда себя не выдвигал. В конце 1912 г. выходят: „Пощечина“ и 2-й „Садок Судей“, где напечатаны такие вещи, как „Гибель Атлантиды“, „Шаман и Венера“, „И и Э“. За эти годы В. В. постоянно ездит из Петербурга в Москву, Астрахань, Алферово. Окружают его, главным образом, Д. и Н. Бурлюки, Крученых, Каменский, Маяковский, Е. Гуро, М. Матюшин — круг деятелей нового искусства.

В 1916 г. В. В. живет в Москве и задумывает организацию „Государства Времени“, куда, подобно платоновскому государству ученых, должны входить лучшие люди эпохи — революционеры, поэты, ученые — „председатели земного шара“, — числом 317 человек. Тогда же печатаются его стихи в сборнике „4 птицы“ и рассказ „Ка“ в „Московских Мастерах“.

В том же году он поселяется вместе с Дм. Петровским в маленькой комнате на Николо-Песковской (этот период довольно подробно описан Петровским в его воспоминаниях). Весною 1916 года Хлебников поехал в Астрахань, где был призван на военную службу и отправлен в Царицын в 93-й запасный полк. Военная служба очень тяжело ощущалась В. В., как насилие над его личной свободой и жизненным ритмом. Он из Царицына дважды пишет Н. И. Кульбину (бывшему врачом), прося освободить его из ужасающей обстановки лазарета „чесоточной команды“:

Николай Иванович!

Я пишу Вам из лазарета „чесоточной команды“. Здесь я временно освобожден от в той мере несвойственных мне занятий строем, что они кажутся казнью и утонченной пыткой, но положение мое остается тяжелым и неопределенным. Я не говорю о том, что, находясь среди 100 человек команды, больных кожными болезнями, которых никто не исследовал точно, можно заразиться всем до проказы вкл. Пусть так. Но что дальше? Опять ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание, где ударом в подбородок заставляли меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее, где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я другой — не толпа и не стадо, где на все доводы один ответ, что я еще жив, а на войне истреблены целые поколения. Но разве одно зло оправдание другого зла и их цепи? Я могу стать только штрафованным солдатом с будущим дисциплинарной роты. Шаги, приказания, убийство моего ритма, делают меня безумным к концу вечерних занятий и я совершенно не помню правой и левой ноги. Кроме того, в силу углубленности, я совершенно лишен возможности достаточно быстро и точно повиноваться.

Как солдат я совершенно ничто. За военной оградой я нечто. Хотя и с знаком вопроса, — и именно то, чего России недостает: у ней было очень много в начале войны хороших солдат (сильных, выносливых животных, не рассуждая повинующихся и расстающихся с рассудком, как с усами). И у ней мало или меньше других. Прапорщиком я буду отвратительным. А что буду делать с присягой — я, уже давший присягу Поэзии? Если поэзия подскажет мне сделать из присяги каламбур, остроту. А рассеянность? На военной службе я буду только в одном случае на месте, если бы мне дали в нестроевой роте сельскую работу (ловить рыбу) на плантациях или ответственную и увлекательную службу на воздушном корабле „Муромец“. Но это второе невозможно. А первое, хотя вполне сносно, но глупо. У поэта свой сложный ритм, вот почему особенно тяжела военная служба, навязывающая иго другого прерывного ряда точек возврата, исходящего из природы большинства, т.-е. земледельцев. Таким образом, побежденный войной я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт. Это мне отнюдь не улыбается, и я буду продолжать кричать о спасательном круге к неизвестному на пароходе.

Благодаря ругани, однообразной и тяжелой, во мне умирает чувство языка.

Где место Вечной Женственности под снарядами тяжелой 45-см. ругани?

Я чувствую, что какие-то усадьбы и замки моей души выкорчеваны, сравнены с землею и разрушены.

Кроме того, я должен становиться на путь особых прав и льгот, что вызывает неприязнь товарищей, не понимающих других достаточных оснований, кроме отсутствия ноги, боли в животе. Я вырван из самого разгара похода за будущее.

И теперь недоумеваю, что дальше.

Через несколько месяцев Хлебникову удается освободиться от военной службы, и он возвращается в Астрахань, откуда незадолго до Февральской революции он переезжает в Харьков, где им в 1917 г. были изданы „Труба Марсиан“ и „Временник 2-й“ с манифестом-поэмой о „Государстве Времени“.

После Февральской революции, в начале 1917 г., В. В. приезжает в Петербург, а в дни Октябрьского переворота отправляется в Москву. В Петербурге и Москве В. В. проявлял ко всему совершавшемуся огромный интерес и участие, появляясь совершенно спокойно в самых опасных местах, среди уличных боев и выстрелов (Октябрь описан им самим в статье „Октябрь на Неве“). Он продолжает в то же время организовывать „Государство Времени“, вербуя в него самых разнообразных людей. В Москве В. В. приглашается Филипповым для редактирования проектировавшегося журнала по литературе и искусству. К своим обязанностям редактора В. В. относился очень строго и ревнительно. В это время он живет в Москве у Филиппова и собирается писать роман.

В силу технических препятствий журнал не осуществился, а скитальческий дух вел В. В. к дальнейшим странствованиям. В том же 1917 году он направляется на Украину, где проводит 1918, 1919 и начало 1920 года, живя главным образом в Харькове и иногда в Ростове. В эти годы живется ему очень тяжело, он часто голодает и болеет, но продолжает много работать. В этот период в Харькове им созданы такие грандиозные вещи, как „Ночь в окопе“, „Поэт“, „Ладомир“ и мн. др., и написана большая статья „Наша основа“, излагающая основы его поэтических и философских взглядов. Жил он в это время в крохотной, холодной комнатке, часто не имея самого необходимого, даже без света. Ходил он заросший, одетый в отрепья, без шапки, часто лежал по больницам, перенес два тифа, две тюрьмы (и белые и красные принимали его за шпиона, т. к. он не имел документов). В это время он чаще всего встречается с Г. Н. Петниковым и Дм. Петровским. Вот письмо 1919 года (вернее записка на коробке от гильз) к Г. И. Петникову, посланное им из больницы:

Я буду до следующего вторника. Приходите и раньше до 28 октября.

... Голод, как сквозняк, соединит Сабур.[ову дачу¹] и Ст. Московск.[ую]

Пользуйтесь редким случаем и пришлите конверты, бумагу, курение и хлеба и картофель.

И да благо вам будет и да долголетен вы будете на земле! Алаверды. Дело такта изобрести еще что-нибудь. Если есть книги для чтения (Джером Джером), то и их.

Мы.

____________

¹ Больница в Харькове.

В октябре 1920 года В. В. перебирается в Баку, где попадает в круг бакинских футуристов, часто встречается с Вячеславом Ивановым, с которым ведет постоянные споры. В Баку он поступил на службу в отделение Росты и составлял подписи под плакатами и стихи для газеты. В июне 1921 года В. В. отправляется с Красной армией в Персию в качестве прикомандированного к штабу. Он проделывает с Красной армией весь поход на Тегеран, находясь в постоянном общении с Р. П. Абихом и с художником М. В. Доброковским.

Пробыв в Персии с июня по август (подробнее см. примечания Р. П. Абиха к „Трубе Гуль-муллы“), он возвращается в августе 1921 г. в Баку, откуда переезжает в Пятигорск, где устраивается на службу ночным сторожем при Кавросте. За время пребывания в Персии В. В. много работал над „строением времени“ (в результате статья „О строении времени“), писал стихи (первоначальные наброски к „Трубе Гуль-муллы“) и знакомился с Персией. В Пятигорске он сотрудничал в газете и находился в сравнительно сносных условиях, даже начал лечиться. Осенью 1921 г., не кончив лечения, несмотря на голод он отправляется в Москву, стремясь напечатать свои произведения.

К рукописям В. В. относился очень заботливо, постоянно возил их с собой (это был его единственный багаж), иногда лишь давая их на хранение; в особенности он заботился об участи своих вычислений.

В Москве В. В. предпринимает ряд попыток для издания своих произведений, но все они кончаются неудачей. В. В. особенно тяжело переживал крушение своих издательских планов. Разойдясь с прежними соратниками и последователями, он поселяется у художника П. В. Митурича, с которым сближается в этот год своей жизни. Последние месяцы проходят в непрерывной работе над „Досками судьбы“, стихами и прозой, и в грандиозных планах о будущем человечества.

С помощью П. В. Митурича он приготовляет к печати „Зангези“, который вышел через несколько дней после его смерти. Голодное существование и расстроенное здоровье заставляют его думать о поездке на юг, на Волгу. Весной 1922 года П. В. Митуричу удается устроить поездку в дер. Санталово Новгородской губ., куда В. В. решает отправиться с ним на две недели от голодной московской жизни, так как по истечении этого времени представлялась возможность получить бесплатный проезд в Астрахань.

Вскоре по приезде в Санталово В. В. тяжело заболел и, проболев месяц, в ужасных страданиях умер 28 июня 1922 г. Похоронен он был там же, в деревне Ручьях, в левом углу погоста.

Материалом для настоящей биографической справки послужили: воспоминания Д. Петровского („Повесть о Хлебникове“), Т. Вечорка („Хлебников в Баку“), Дм. Козлова („Хлебников на Кавказе“ — „Красная Новь“, № 8, 1927) и не напечатанные воспоминания и устные рассказы: матери В. В. — Е. Н. Хлебниковой, сестры его — В. В. Хлебниковой, П. В. Митурича, Р. П. Абиха, В. В. Каменского, М. В. Матюшина, Г. Н. Петникова и М. А. Кузмина, а также некоторые письма В. В. к родным, к Н. И. Кульбину, М. В. Матюшину и Г. Н. Петникову.

О ХЛЕБНИКОВЕЮРИЙ ТЫНЯНОВ

1

Говоря о Хлебникове, можно и не говорить о символизме, футуризме, и необязательно говорить о зауми. Потому что до сих пор, поступая так, говорили не о Хлебникове, но об „и Хлебникове“: „Футуризм и Хлебников“, „Хлебников и заумь“. Редко говорят: „Хлебников и Маяковский“ (но говорили) и часто говорят: „Хлебников и Крученых“.

Это оказывается ложным. Во-первых и футуризм и заумь вовсе не простые величины, а скорее условное название, покрывающее разные явления, лексическое единство, объединяющее разные слова, нечто вроде фамилии, под которой ходят разные родственники и даже однофамильцы.

Не случайно ведь Хлебников называл себя будетлянином (не футуристом), и не случайно не удержалось это слово. Во-вторых, и это главное, обобщение производится в разное время по разным признакам. Общего лица, человека вообще — не существует: он равняется по возрасту в школе, по росту в роте. В статистике военной, медицинской, классовой один и тот же человек числится по разным графам. Время идет — и время изменяет обобщения. И наконец приходит время, требующее лица. О Пушкине писали как о поэте романтизма, о Тютчеве — как о поэте „немецкой школы“. Так было понятнее для рецензентов и удобнее для учебников. Течения распадаются на школы, школы сужаются в кружки. В 1928 году русская поэзия и литература хочет увидеть Хлебникова.

Почему? Потому, что внезапно выяснилось одно „и“ гораздо большего размера: „современная поэзия и Хлебников“ и назревает другое „и“: „современная литература и Хлебников“.

2

Когда умер Хлебников, один крайне осторожный критик, именно может быть по осторожности, назвал все его дело „несуразными попытками обновить речь и стих“ и от имени „не только литературных консерваторов“ объявил ненужною его „непоэтическую поэзию“. Все зависит, конечно, от того, что разумел критик под словом литература. Если под литературой разуметь периферию литературного и журнального производства, легкость осторожных мыслей, он прав. Но есть литература на глубине, есть жестокая борьба за новое зрение, с бесплодными удачами, с нужными, сознательными „ошибками“, с восстаниями решительными с переговорами, сражениями и смертями. И смерти при этом деле бывают подлинные, не метафорические. Смерти людей и поколений.

3

Обычно представление, что учитель подготовляет приятие учеников. На самом же деле совершается обратное: Тютчева подготовили для восприятия и приятия Фет и символисты. То, что казалось у Тютчева смелым, но не нужным в эпоху Пушкина, казалось безграмотностью Тургеневу, — Тургенев исправлял Тютчева, поэтическая периферия выравнивала центр. Только символисты восстановили истинное значение метрических „безграмотностей“ Тютчева. Так — говорят музыканты — „исправлялись“ „безграмотности“ и „несуразности“ Мусоргского, полуизданного до сих пор. Все эти безграмотности безграмотны, как фонетическая транскрипция по сравнению с правописанием Грота. Проходит много лет подземной, спрятанной работы ферментирующего начала, пока на поверхность может оно выйти уже не как „начало“, а как „явление“.

Голос Хлебникова в современной поэзии уже сказался: он уже ферментировал поэзию одних, он дал частные приемы другим. Ученики подготовили появление учителя. Влияние его поэзии — факт совершившийся. Влияние его ясной прозы — в будущем.

4

Верлен различал в поэзии „поэзию“ и „литературу“. Может быть, есть „поэтическая поэзия“ и „литературная поэзия“. В этом смысле поэзия Хлебникова, несмотря на то что ею негласно питается теперешняя поэзия, может быть более близка не ей, а, напр., теперешней живописи. (Я говорю здесь не о всей, разумеется, теперешней поэзии, а о мощном, внезапно вырисовавшемся, русле серединной журнальной поэзии). Как бы то ни было, теперешняя поэзия подготовила появление Хлебникова в литературе.

Как случается олитературение, внедрение в литературную поэзию поэзии поэтической? Баратынский писал:

Сначала мысль воплощена

В поэму сжатую поэта,

Как дева юная темна

Для невнимательного света;

Потом, осмелившись, она

Уже увертлива, речиста,

Со всех сторон своих видна,

Как искушенная жена,

В свободной прозе романиста;

Болтунья старая, затем

Она, подъемля крик нахальный,

Плодит в полемике журнальной

Давно уж ведомое всем.

Если отбросить укоризненный и язвительный тон поэта-аристократа, останется формула, один из литературных законов. „Дева юная“ сохраняет свою юность несмотря на прозу романиста и журнальную полемику. Она только более не темна для невнимательного света.

5

Мы живем в великое время; вряд ли кто-либо всерьез может в этом сомневаться. Но мерило вещей у многих вчерашнее, у других домашнее. Трудно постигается величина. То же и в литературе. Достоевский писал Страхову по поводу книги его о Льве Толстом, что со всем согласен в этой книге, только с одним не согласен: что Толстой сказал новое слово в литературе. Это было уже тогда, когда появилась „Война и мир“. По мнению Достоевского ни Лев Толстой, ни он, Достоевский, ни Тургенев, ни Писемский не сказали нового слова. Новое слово сказали Пушкин и Гоголь. Достоевский говорил так не из скромности. У него было большое мерило, а потом — и это главное — трудно современнику увидеть величину современности и еще труднее — увидеть новое слово в ней. Вопрос о величине решается столетиями. У современников всегда есть чувство неудачи, чувство, что литература не удается, и особой неудачей является всегда новое слово в литературе. Сумароков, талантливый литератор, говорил о гениальном писателе Ломоносове: „убожество рифм, затруднение от неразноски литер, выговора, нечистота стопосложения, темнота склада, рушение грамматики и правописания, и все то, что нежному упорно слуху и неповрежденному противно вкусу“.

Он избрал девизом стихи:

Излишество всегда есть в стихотворстве плеснь:

Имей способности, искусство и прилежность.

Стихи Ломоносова и были и остались непонятными, „бессмысленными“ в своем „излишестве“.

Это была неудача.

Соком Ломоносова была жива литература XVIII века, Державин. Борьбою его и Сумарокова воспиталась русская поэзия, включая Пушкина. В 20-х годах Пушкин дипломатически избавлял еще его от „почестей модного писателя“, но изучал его внимательно. И строфы Ломоносова использовал еще Лермонтов. Вспышки Ломоносова — то тут, то там в стиховой стихии XIX века.

За Ломоносовым была химия, была великая наука. Но не будь ее, он был бы, вероятно, как поэт, явлением опальным. Не нужно бояться собственного зрения: великая неудача Хлебникова была новым словом поэзии. Предугадать размеры его ферментирующего влияния пока невозможно.

6

Хлебников сам знал свою судьбу. Смех был ему не страшен. В „Зангези“, романтической драме (в том значении, в котором употреблял это слово Новалис), где математические выкладки стали новым поэтическим материалом, где цифры и буквы связаны с гибелью городов и царств, жизнь нового поэта с пеньем птиц, а смех и горе нужны для нешуточной иронии, Хлебников в голосах прохожих дает голоса своих критиков:

„Дурак. Проповедь лесного дурака“.. .

„Он мило виден. Женствен. Но долго не продержится“.

„Бабочкой захотелось быть, вот чего хитрец захотел“.

„Сырье, настоящее сырье его проповедь. Сырая колода“.

„Он божественно врет. Он врет, как соловей ночью“.

„Что-нибудь земное! Довольно неба! Грянь камаринскую! Мыслитель, скажи что-нибудь веселенькое. Толпа хочет веселого. Что поделаешь — время послеобеденное“.

А мыслитель отвечает: „Я таковичь“.

7

Там же Хлебников говорит:

Мне, бабочке, залетевшей

В комнату человеческой жизни,

Оставить почерк моей пыли

По суровым окнам подписью узника.

Почерк Хлебникова был действительно похож на пыльцу, которой осыпается бабочка. Детская призма, инфантилизм поэтического слова сказывались в его поэзии не „психологией“, — это было в самых элементах, в самых небольших фразовых и словесных отрезках. Ребенок и дикарь были новым поэтическим лицом, вдруг смешавшим твердые „нормы“ метра и слова. Детский синтаксис, инфантильные „вот“, закрепление мимолетной и необязательной смены словесных рядов — последней обнаженной честностью боролись с той нечестной литературной фразой, которая стала далека от людей и ежеминутности.

Напрасно применять к Хлебникову слово, кажущееся многим значительным: „искания“. Он не „искал“, он „находил“. Поэтому его отдельные стихи кажутся простыми находками, столь же простыми и незаменимыми, как были для своего века отдельные стихи „Евгения Онегина“:

Как часто после мы жалеем

О том, что раньше бросим.

8

Хлебников был новым зрением. Новое зрение одновременно падает на разные предметы. Так не только „начинают жить стихом“, по замечательной формуле Пастернака, но и жить эпосом.

И Хлебников — единственный наш поэт-эпик XX века. Его лирические малые вещи — это тот же почерк бабочки, внезапные, „бесконечные“, продолженные вдаль записки, наблюдения, которые войдут в эпос — или сами, или их родственники.

В самые ответственные моменты эпоса — эпос возникает на основе сказки. Так возникла „Руслан и Людмила“, определившая путь пушкинского эпоса и стиховой повести XIX века; так возник и демократический „Руслан“ — некрасовское „Кому на Руси жить хорошо“.

Языческая сказка — первый эпос Хлебникова. Новая „легкая поэма“ в допушкинском смысле этого термина, почти анакреонтическая („Повесть каменного века“), новая сельская идиллия („Венера и Шаман“, „Три сестры“, „Лесная тоска“) даны нам Хлебниковым. Разумеется, те, кто прочтут „Ладомир“, „Уструг Разина“, „Ночь перед Советами“, „Зангези“, отнесутся к этим поэмам как к юношеским вещам поэта. Но это не умаляет и их значения. Такой языческий мир, близкий к нам, копошащийся вблизи, незаметно сливающийся с нашей деревней и городом, мог построить художник, словесное зрение которого было новое, детское и языческое:

Голубые цветы,

В петлицу продетые Ладою.

9

Хлебников — не коллекционер тем, задающихся ему извне. Вряд ли для него существует этот термин — заданная тема, задание. Метод художника, его лицо, его зрение — сами вырастают в темы. Инфантилизм, языческое отношение к слову, незнание нового человека естественно ведет к язычеству как к теме. Сам Хлебников „предсказывает“ свои темы. Нужно учесть силу и цельность этого отношения, чтобы понять, как Хлебников, революционер слова, „предсказал“ в числовой своей поэме революцию.

10

Жестокие словесные бои футуризма, опрокидывавшие представление о благополучии, о медленной и планомерной эволюции слова, были, разумеется, не случайны. Новое зрение Хлебникова, язычески и детски смешивавшее малое с большим, не мирилось с тем, что за плотный и тесный язык литературы не попадает самое главное и интимное, что это главное, ежеминутное оттесняется „тарою“ литературного языка и объявлено „случайностью“. И вот случайное стало для Хлебникова главным элементом искусства.

Так бывает и в науке. Маленькие ошибки, „случайности“, объясняемые старыми учеными как отклонение, вызванное несовершенством опыта, служат толчком для новых открытий: то, что объяснялось „несовершенством опыта“, оказывается действием неизвестных законов.

Хлебников-теоретик становится Лобачевским слова: он не открывает маленькие недостатки в старых системах, а открывает новый строй, исходя из случайных смещений.

Новое зрение, очень интимное, почти инфантильное („бабочка“), оказалось новым строем слов и вещей.

Его языковую теорию, благо она была названа „заумью“, поспешили упростить и успокоились на том, что Хлебников создал „бессмысленную звукоречь“. Это неверно. Вся суть его теории в том, что он перенес в поэзии центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле. Для него нет неокрашенного смыслом звучания, не существует раздельно вопроса о „метре“ и о „теме“. „Инструментовка“, которая применялась как звукоподражание, стала в его руках орудием изменения смысла, оживления давно забытого в слове родства с близкими и возникновения нового родства с чужими словами.

11

„Мечтатель“ не разделял быта и мечтания, жизни и поэзии. Его зрение становилось новым строем, он сам — „путейцем художественного языка“. „Нет путейцев языка, — писал он: — кто из Москвы в Киев поедет через Нью-Йорк? А какая строчка современного художественного языка свободна от таких путешествий?“ Он проповедует „взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка“. Те, кто думает о его речи, что она „бессмысленна“, не видят, как революция является одновременно новым строем. Те, кто говорят о „бессмыслице“ Хлебникова, должны пересмотреть этот вопрос. Это не бессмыслица, а новая семантическая система. Не только Ломоносов был „бессмыслен“ („бессмыслица“ эта вызвала пародии Сумарокова), но есть пародии (их много) на Жуковского, где этот поэт, служащий теперь букварем детям, осмеивается как бессмысленный. Фет был сплошной бессмыслицей для Добролюбова. Все поэты, даже частично менявшие семантические системы, бывали объявляемы бессмысленными, а потом становились понятными — не сами по себе, а потому что читатели поднимались на их семантическую систему. Стихи раннего Блока не стали понятнее сами по себе; а кто их теперь не „понимает“? Те же, кто все-таки центр тяжести вопроса о Хлебникове желают опереть именно на вопрос о поэтической бессмыслице, пусть прочтут его прозу: „Николай“, „Охотник Уса-Гали“, „Ка“ и др. Эта проза, семантически ясная как пушкинская, убедит их, что вопрос вовсе не в „бессмыслице“, а в новом семантическом строе и что строй этот на разном материале дает разные результаты — от хлебниковской „зауми“ (смысловой, а не бессмысленной) до „логики“ его прозы.

Ведь если написать доподлинно лишенную „смысла“ фразу в безукоризненном ямбе — она будет почти „понятна“. И сколько грозных „бессмыслиц“ Пушкина, явных для его времени, потускнело для нас из-за привычности его метра. Например:

Две тени милые, два данные судьбой

Мне ангела во дни былые...

Но оба с крыльями и с пламенным мечом

И стерегут и мстят мне оба.

Многие ли задумались над тем, что крылья совершенно незаконно являются здесь грозным аттрибутом ангелов, противопоставленным их милому значению, крылья, которые сами по себе никак не грозны? И насколько эта „бессмыслица“ углубила и расширила ход ассоциаций? А тонкая подлинная запись человеческого разговора без авторских ремарок будет выглядеть бессмысленно; а переменная система стиха (то ямб, то хорей, то мужское, то женское окончание) даст даже традиционной стиховой речи переменную семантику, переменный смысл. Хлебниковская стиховая речь — это не конструктивная клейка, это — интимная речь современного человека, как бы подслушанная со стороны, во всей ее внезапности, в смешении высокого строя и домашних подробностей, в обрывистой точности, данной нашему языку наукой XIX и XX веков, в инфантилизме городского жителя. В настоящем издании приводятся комментарии человека, знавшего Хлебникова во время странствий его по Персии, к его поэме „Гуль-Мулла“ — и каждый мимолетный образ оказывается точным, только не „пересказанным“ литературно, а созданным вновь.

12

Перед судом нового строя Хлебникова литературные традиции оказываются распахнутыми настежь. Получается огромное смещение традиций. „Слово о Полку Игореве“ вдруг оказывается более современным, чем Брюсов. Пушкин входит в новый строй не в тех окаменелых, неразжеванных сгустках, которыми щеголяют стилизаторы, а преображенный:

Видно, так хотело небо

Року тайному служить,

Чтобы клич любви и хлеба

Всем бывающим вложить.

Ода Ломоносова и Пушкин, „Слово о Полку Игореве“ и перекликающаяся с Некрасовым „Собакевна“ из „Ночи перед Советами“ — неразличимы как „традиции“: они включены в новую систему.

Новый строй обладает принудительной силой, он стремится к расширению. Можно быть разного мнения о числовых изысканиях Хлебникова. Может быть, специалистам они покажутся неосновательными, а читателям только интересными. Но нужна упорная работа мысли, вера в нее, научная по материалу работа — пусть даже неприемлемая для науки, — чтобы возникали в литературе новые явления. Совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства. Только то, что в науке имеет самодовлеющую ценность, то оказывается в искусстве резервуаром его энергии.

Хлебников потому и мог произвести революцию в литературе, что строй его не был замкнуто литературным, что он осмыслял им и язык стиха и язык чисел, случайные уличные разговоры и события мировой истории, что для него были близки методы литературной революции и исторических революций. Пусть его числовая историческая поэма и не является научной и пусть его угол зрения — только поэтический угол зрения, „Ладомир“, „Уструг Разина“, „Ночь перед Советами“, XVI отрывок „Зангези“, „Ночной обыск“ — может быть наиболее значительное, что создано в наших стихах о революции.

Если в пальцах запрятался нож,

А зрачки открывала настежью месть,

Это время завыло: даешь,

А судьба отвечала послушная: есть.

13

Поэзия близка к науке по методам — этому учит Хлебников. Она должна быть раскрыта, как наука, навстречу явлениям. Тот поэт, который обращается со словом, стихом, как с вещью, употребление которой ему давно известно (и даже слегка надоело), — отнесется к вещи быта тоже как к безнадежно старой, как бы нова она ни была.

Поза поэта требует обычно либо взгляда на вещи сверху вниз (сатира), либо снизу вверх (ода), либо закрытого взгляда (песня). Есть поэты, которые смотрят в сторону, и есть поэты, которые никуда не смотрят. Хлебников смотрит на вещи как на явления, взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание. Поэтому для него нет „низких“ вещей. Деревенские поэмы его вовсе не дают деревни под взглядом дачника (ср. нашу „деревенскую лирику“); „Труба Гуль-Муллы“ не дает Востока под взглядом любителя-европейца: ни снисходительности, ни излишнего уважения. Вплотную и вровень.

Это было в самой его стиховой речи.

Он не коллекционер слов, не собственник, не эпатирующий ловкач. Он, как ученый, переоценивает языковые измерения: диалекты. Харьковское „ракло“, годное лишь для юмористики, входит как равноправный гость в оду: „Раклы, безумцы и галахи“.

Древние европейские вещи замешиваются в современную речь, географически и исторически ее расширяя.

У него нет „поэтического хозяйства“, у него „поэтическая обсерватория“.

14

Так поэтическое лицо Хлебникова менялось: мудрец Зангези, лесной язычник, поэт-ребенок, Гуль-Мулла (священник цветов), дервиш-урус, как звали его в Персии, был одновременно и путейцем слова.

Биография Хлебникова — биография поэта вне книжной и журнальной литературы, по-своему счастливого, по-своему несчастного, сложного, иронического, „нелюдимого“ и общительного — закончилась страшно. Она связана с его поэтическим лицом. Как бы ни была странна и поразительна жизнь странствователя и поэта, как бы ни была страшна его смерть, биография не должна давить его поэзию. Не нужно отделываться от человека его биографией. В русской литературе нередки эти случаи. Веневитинов, поэт сложный и любопытный, умер 22 лет, и с тех пор о нем помнили твердо только одно: что он умер 22 лет.

15

Ни в какие школы, ни в какие течения не нужно зачислять этого человека. Поэзия его так же неповторима, как поэзия любого поэта. И учиться на нем можно только проследив пути его развития, его отправные точки, изучив его методы. Потому что в этих методах — мораль нового поэта. Это мораль внимания и небоязни, внимания к „случайному“ (а на деле — характерному и настоящему), подавленному риторикой и слепой привычкой, небоязни поэтического честного слова, которое идет на бумагу без литературной „тары“, небоязни слова необходимого и не заменимого другим, „не побирающегося у соседей“, как говорил Вяземский.

А если слово это детское, если иногда самое банальное слово честнее всего? Но это и есть смелость Хлебникова — его свобода. Все без исключения литературные школы нашего времени живут запрещениями: этого нельзя, того нельзя, это банально, то смешно. Хлебников же существовал поэтической свободой, которая была в каждом данном случае необходимостью.

ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВАНИКОЛАЙ СТЕПАНОВ

Но ведь страшно и непонятно, как один человек может поднять такую тяжесть.

В. Хлебников.

1

Хлебников сейчас заново входит в литературу. Он слишком далеко опередил свое время, чтобы остаться в его пределах. Поэтому он гораздо ближе прошлому и будущему. Поэтическая судьба его сложилась неудачно и несправедливо: Хлебникову не оказалось места, история обошла его. Литературная обстановка сложилась так, что „понадобилась“ только малая часть сделанного им.

До сих пор Хлебников был „поэтом для поэтов“, которые единогласно признали его гениальным и определившим своим творчеством на долгое время развитие русской поэзии¹. Не только значение, но даже самая известность Хлебникова в значительной степени превышают знакомство с ним и понимание его, так как несмотря на признание его гениальности наследие его не только не собрано, но даже напечатанное сделалось библиографической редкостью².

____________

¹ Привожу мнения столь различных поэтов:

Д. Бурлюк. „Хлебников хаотичен — ибо он гений“.

Вяч. Иванов. „Велимир — безусловно гениален. Он подобен автору «Слова о полку Игореве», чудом дожившему до нашего времени“.

О. Мандельштам. „Хлебников возится со словами как крот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие“.

М. Кузмин. „Это был гений и человек больших прозрений“.

² Невольно приходится удивиться той точке зрения, которая провозглашена была Маяковским. В. Маяковский („Красн. Новь“, № 4/8, 1923 г.) говорит о небывалом мастерстве Хлебникова, но при этом заканчивает свой некролог следующим воззванием: „Бросьте наконец... почитания посмертными изданиями! Живым статьи! Хлеб живым! Бумагу живым!“ Маяковский считает первое издание произведений Хлебникова средством „угробить“ (!) его стихи (о чем пишет, при известии о подготовляющемся издании, в № 1 „Нов. Лефа“ за 1928 г.). Непонятно, как писателя, не имевшего ни одного прижизненного издания (т.-е. „угробленного“), может угробить посмертное издание?

Литературный переворот, произведенный Хлебниковым, и огромная творческая работа его прошли незамеченными для широкого круга читателей. Творчество его рассматривалось как лаборатория современной поэзии, но не как сама поэзия. Хлебников до сих пор был заслонен лесами футуризма, а признанные, более доступные, поэты занимали и занимают центральное место в глазах читателя и критики. Шумиха и внешний эффект слома, произведенного футуристами в 1909—13 годах, самая обстановка литературного скандала отпугнули читателя от Хлебникова, исказили его поэтический облик в призме раннего футуризма.

С другой стороны, соратники и сотоварищи Хлебникова — футуристы — пропагандировали те стороны его творчества, которые были им исторически нужны, используя Хлебникова сообразно своему пониманию. Примером такого „обуженного“ и поверхностного понимания может служить хотя бы В. Маяковский: „У Хлебникова нет поэм. Законченность его напечатанных вещей — фикция. Видимость законченности — дело рук его друзей. Мы выбирали из вороха бросаемых им черновиков кажущиеся нам наиболее ценными и сдавали в печать. Нередко хвост одного наброска приклеивался к посторонней голове“. („Красная Новь“, № 4/8, 1923).

Наличие огромного количества „законченных“ и цельных поэм такой значимости, как „Ладомир“, „Ночь в окопе“, „Зангези“, „Ночной обыск“ и мн. др., лишает утверждение Маяковского элементарной правдивости.

Фрагменты, как увидим, — действительно излюбленная форма поэтических заготовок Хлебникова (напр. „Война в мышеловке“, смонтированная из отдельных фрагментов). Но, не говоря уже о том, что самая „фрагментарность“ может быть поэтическим методом (как и было у Хлебникова), даже в первый период его творчества им создано столько „классических“ монументальных вещей („Шаман и Венера“, „Хаджи-Тархан“, „Гибель Атлантиды“ и др.), что говорить о конструкции Хлебникова как о деле его друзей не приходится. Подлинные рукописи убеждают, что „дружеская клейка“ как-раз и создала легенду о незаконченности и хаотичности всего Хлебникова¹.

____________

¹ Так напечатаны все отдельные сборники Хлебникова („Творения“, „Ряв“, „Изборник“); традицию эту продолжил в 1923 г. Леф, напечатав с выпусками „Уструг Разина“ и др.

Рукописи как раннего, так и позднейших периодов свидетельствуют о тщательной и многократной шлифовке Хлебниковым своих произведений, а отнюдь не о безразличном или небрежном к ним отношении.

Для Маяковского и футуристов Хлебников важен своей разрушительной ролью, важен как дезорганизатор традиций — поэтому основные, законченные вещи Хлебникова прошли мимо самого футуризма. Не приходится говорить о рядовом читателе, для которого Хлебников неразрывно ассоциировался с чудачествами и нелепостями и воспринимался с комической точки зрения². Теперь, когда эпоха футуризма завершена, мы, подводя итоги ему, можем рассматривать прошлое с исторической объективностью. Настало время нового, углубленного, понимания Хлебникова, когда он входит в сознание читателя иными, притом наиболее важными, сторонами своего творчества. Мы имеем как бы двух Хлебниковых: одного исторического — эпохи футуризма, а другого — современного, понимание которого еще только начинается.

____________

² Сигнал к обывательски-юмористическому восприятию Хлебникова был дан А. Измайловым в фельетоне: „Усмейные смехачи“, или „Курам на смех“ — в „Веч. Бирж. Вед.“, 1910 г., № 11717.

Совершенно правильно определил соотношение раннего футуризма и Хлебникова В. Каменский в своем предисловии к „Творениям“ Хлебникова в 1914 г.:

„Гений Хлебникова настолько безбрежен в своем разливе словоокеана, что нам, стоящим у берега его творчества, вполне достаточно и тех прибойных волн, которые заставляют нас преклоняться перед раскинутым величием словопостижения“.

Ранний футуризм использовал эти „прибойные волны“ его творчества, идя в то же время своими собственными путями, во многом совершенно отличными от путей Хлебникова.

Футуризм и Хлебников — понятия, не покрывающие друг друга. Футуризм вырос в литературное направление значительно позже начала работы Хлебникова (первые — опубликованные, правда, позднее — вещи Хлебникова относятся к 1905—6 гг.¹).

____________

¹ См. „Училица“ 1905 г. (в „Творениях“), „Снезини“ 1906 г. (в „Весеннем Контрагентстве“ 1914 г.), „Зверинец“ 1906 г. (в „Садке Судей“ 1909 г., П., кн. I).

Футуристы определили свои теоретические позиции и сгруппировались как направление, противопоставляющее себя символистам, лишь к 1912—13 году².

____________

² „2-й Садок Судей“ с манифестом (1912 г.) и „Пощечина“ (1913 г.) готовились в 1912 г.

До этого времени не было ясного понимания лозунгов „нового искусства“, вокруг которых объединилась группа молодых поэтов и художников в 1908—9 гг. В своих первых стихах Бурлюки и Каменский являются в значительной мере эпигонами и продолжателями символизма. Осознание „эпигонства“ и „банальности“ как средства разрушения эстетики символизма пришло позже. Борьба за место в литературе и борьба с канонизовавшейся эстетикой символизма, осознанная теоретически, приводят к созданию собственной „эстетики“, к самоопределению в „школу“. Так возникает футуризм, теоретические позиции которого и даже „программная практика“ основаны на борьбе с символизмом. Эстетика футуризма требовала не только „слома“, разрушения уже стабилизовавшихся лирических жанров символизма, но, в первую очередь, заново ставила вопрос об отношении к поэтическому слову и искусству вообще. Отсюда выдвигание на первое место „технической“, „рабочей“ стороны слова и искусства и требования эстетической „затрудненности“³. Понятно поэтому, что футуристы охотно печатают заготовки и материалы вместо прежних „сгладившихся“ лирических стихов.

____________

³ Чтобы писалось туго и читалось туго, „неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной“. „Слово как таковое“, Крученых — Хлебников, 1913 г.

Из этого вырастает А. Крученых, не боящийся откровенно плохих стихов и вещей — „подобных рассыпанному типографскому набору“¹. Несомненно, самой „боевой“ и популярной фигурой раннего футуризма был он. Поэтому и Хлебников для начального периода футуризма был лишь разрушителем символизма и выдвигался как „заумник“ и смелый экспериментатор. „Усмейные смехачи“ и „Бэобэби“ казались самым важным у Хлебникова и были всем известны. Поэтому, наконец, печатались „имена действующих лиц“, списки слов и отрывки, не предназначенные к печати. Хлебников нужен был сырой, рассыпающийся; нужна была его писательская корзина.

____________

¹ Д. Бурлюк, „Творчество“, № 2, 1920 г., Владивосток. „То, что делал Крученых, было нужно и полезно, чересчур уж к слову установилось безразличное отношение“.

„Угловатость“ поэзии Хлебникова, ее „сдвиги“ соответствовали выдвинутой литературной программе, и футуристы расселились во владениях, завоевываемых Хлебниковым. С 1915 года начинается самостоятельная „колонизация“, период „борьбы“ кончается², каждый идет своим путем или бесшумно отмирает.

____________

² См. статью Д. Бурлюка „Единая Эстетическая Россия“ („Весеннее Контрагентство“, 1915 г., М.).

Вся современная культура стиха в значительной мере идет от Хлебникова — и без него не была бы возможна:

„Он — Ломоносов сегодняшней русской литературы. Он — дрожание предмета; сегодняшняя поэзия — его звук“ (В. Шкловский).

Восприятие основных вещей Хлебникова подготовлено его последователями. Многое из его дерзаний и достижений вросло в стихи Маяковского, Асеева, Пастернака. Вместе с тем наше время, когда эпоха футуризма уже завершена, может новым зрением увидеть Хлебникова и понять грандиозность совершенного им поэтического дела.

Хлебников сейчас не принадлежит футуризму, его творчество не соизмеримо со школой, оно вырастает за пределы своего времени.

Иди ты в мир, да слышит он поэта.

Н. Языков.

2

Творчество поэта очень часто воспринимается неотъемлемо от его личности. Есть целый ряд стихов, которые связываются читателем с представлением „образа поэта“. В особенности это относится к тем поэтам, чья тематика ориентирована на „биографию“: на связь тематических „намеков“ с вырастающей из них „авторской личностью“ (Лермонтов, Блок, Маяковский). С другой стороны, стихи многих поэтов воспринимаются вне соотнесения с личностью автора — „лирический герой“ не возникает (Тютчев, Фет, Коневской). С этой точки зрения Хлебников принадлежит к этим „внеличным“ поэтам; недаром он так высоко ценил Уитмэна, называя его „космическим психоприемником“.

Для понимания Хлебникова важно выяснить не тематическую соотнесенность с биографией, а его поэтический метод.

Метод поэта — это способ „видеть вещи“, это сложная постройка смыслов, в которой проявляется творческая индивидуальность. Метод поэтического восприятия мира равен системе творческого отношения к вещам — „идеологии поэта“ в плане поэтики. Это уже не тематика, не конструирование литературной „авторской личности“, а стоящее за этой тематикой и конкретностью смыслов авторское отношение к теме и вещам и к материалу творчества.

Различие методов поэтической работы связано с различием в осознании поэтом своей роли, своего „удела“.

Недаром еще Гоголь писал о различных „уделах“ поэтов:

„Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни — на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях — и на то дан ему лирический талант“ („В чем же, наконец, существо русской поэзии“).

Хлебников был поэт с этим „лирическим талантом“. Поэт-проповедник, поэт, чей „поэтический метод“ неразрывен с „идеологическим смыслом“ его вещей. Эта „идеологичность“ творчества связана с смысловой насыщенностью и тематической сложностью.

По своему пониманию „дела поэта“ Хлебников был несомненно близок поэтам эпохи символизма и в этом отношении далек от многих теоретических принципов футуристов.

3

Хлебников явился на грани двух поэтических эпох. Эпоха символизма была чрезвычайно сложна, но в основных своих тенденциях символисты стремились выйти за пределы „техники искусства“ — в философию и религию. Отсюда неизбежность соотнесения теоретических высказываний и поэтических произведений их с той общественной и литературно-бытовой обстановкой, с тем читательским восприятием, на которое они были рассчитаны. Прав был В. Иванов, утверждая, что „нет символизма, если нет слушателей символистов“. Теория символизма у большинства символистов была не только эстетической теорией, но и философским миропониманием. Искусство для А. Белого — „особый род познания“, а „не самодовлеющая форма“ („Символизм как миропонимание“). Религиозно-философские кружки, журналы и критика создавали обстановку, в которой понятно было утверждение теургической миссии поэта: „не как художника только, но как личности — носителя сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни“ (В. Иванов, „Заветы символизма“).

Футуристы объявили войну этой эстетике символизма. „Идеологичности“ поэзии они противопоставили „работу над словом“, „технику“ писателя: „До нас не было словесного искусства, были жалкие попытки рабской мысли воссоздать свой быт, философию, психологию“ (А. Крученых, сборник „Трое“). Вместо этого выставляется тезис: „Новая словесная форма создает новое содержание“ (1-й пункт декларации А. Крученых — „Слово как таковое“). Правда, форма понималась футуристами несколько элементарно, как „техника“ искусства.

Отсюда взгляд на поэта как на мастера слова¹, отсюда отсутствие идеологических программ (столь важных для символистов): декларации футуристов говорят лишь о формальных „технических“ задачах. Поэт-„теург“ сменился поэтом ремесла, религиозно-философские кружки — диспутами и скандалами, где „технические приемы“ ошарашивали публику.

____________

¹ Здесь можно отметить некоторую перекличку взглядов футуристов и акмеистов: тот же упор на „мастерство“, на весомость и культуру слова, но методы разрешения различны.

Хлебникова объединяла с футуристами общность в отношении к искусству как к словесному мастерству, „ремеслу“.

Но если для большинства футуристов вначале „мастерство“ понималось как „техницизм“, как „обнаженность приемов“, то для Хлебникова оно было неразрывно с философией и наукой. Он — не мастер-конструктор, не техник, а „инженер-изобретатель“, в работе которого неразрывно связаны конкретные приемы и методы с общим планом мыслителя.

„Недооценка“ Хлебникова связана с непониманием идейной насыщенности его поэм и самостоятельности литературных позиций. Непонятен без этого пафос его первых „деклараций“ („Воззвание к славянам“, „Ряв о железных дорогах“) и статей („Ученик и учитель“ и др.²). В этом смысле очень любопытен черновик раннего, неопубликованного манифеста, где миссия поэта-реформатора формулирована с особенной ясностью:

____________

² В этом отношении особенно доказательно только-что опубликованное „Завещание“ Хлебникова, где дан идеологический комментарий ко многим вещам.

„Воин ненаступившего царства приказывает думать и почитать его веру:

„1. Он вооружен, как ловец зверей: сеткой для ловли мыслей и острогой для защиты их. Он наг и мощен. Кто мы? Мы будем свирепствовать, как новая оспа, пока вы не будете похожи на нас, как две капли воды. Тогда мы исчезнем. Мы — уста рока...“ (1910 — 1913 гг.?).

Вместе с тем, при общем сходстве в понимании поэтической миссии с поэтами символизма (В. Ивановым и А. Белым), Хлебников существенно от них отличался. Родственна была „поэтическая поза“, установка на идеологическую поэзию, признание неразрывности поэзии с философией.

Принципиальное отличие было в самом „наполнении“ этой „поэтической позы“. Мистическому и религиозному „наполнению“, поэту-„теургу“ Хлебников противопоставил поэта-ученого („со знаменем Лобачевского“).

Создавая свою собственную „космогонию“, Хлебников обращался не к религиозной или мистической философии, как это делали символисты, а к математике и истории. И если его вычисления законов времени в значительной мере могут казаться пифагорейским „уважением к числу“, то для самого Хлебникова они были математически объективны, вне какой бы то ни было мистики. Наукообразность философических теорий Хлебникова не только создает особый план восприятия его „смыслов“, но и обусловливает самое построение его вещей. Его исторические и философские гипотезы являются не только темами поэм, но и их смысловым костяком, сквозящим за всеми образами и темами. Хлебников вводит в поэмы наукообразный материал: математические исчисления, лингвистические наблюдения и рассуждения, исторические факты и даты. Для уяснения смысла произведений Хлебникова необходимо в общих чертах иметь представление о его теоретических гипотезах. Хлебников был утопист и фантаст. Его „социальные утопии“ о городах будущего, о радио (по большей части не напечатанные) „научны“ в той же мере, как утопии Томаса Мора или Кампанеллы.

Его философские и исторические теории вырастают в своеобразную „космогонию“, определяющую его поэтический метод. Здесь не место научному анализу теорий Хлебникова — они важны в поэтическом плане.

4

Грандиозен самый размах Хлебникова: работа философа, филолога, историка, математика — „онаучивает поэзию“, позволяет создать огромный запас новых тем и вещей.

Его поэтическая космогония — это особый поэтический мир, смысл которого раскрывается постепенно во всех произведениях, непонятных без уяснения основ его „мифотворчества“, его „языческого мироощущения“, благодаря которому вещи и темы его живут исключительной свежестью и наивностью. Он, как мудрый ребенок, „открывает“ мир, по-новому видя и называя вещи.

Воскрешаются первобытные дикари; мир заселяется русалками и вилами; вещи оживают. Языческая мифология, славянство, социальные утопии и философия истории не только заново показали материал поэзии, замкнувшийся у символистов вокруг излюбленных лирических тем, но и дали возможность использовать методы народного эпоса и создать новое соотношение вещей.

Языческий пантеизм его „бурлескных“ поэм-идиллий („Вила и леший“, „Лесная тоска“) переходит в „современный миф“ о восстании вещей („Журавль“). Недаром критики в свое время удивлялись стремлению „футуриста“ Хлебникова „к отказу от культуры, к пещерности... звериности“ (К. Чуковский).

С другой стороны — казалось бы непримиримый с „мифологией“ и примитивизмом научный утопизм, когда „... Лобачевского кривые украсят города“.

Будущее само становится мифом; конец „Ладомира“ — это миф о будущем человечества, где наука примиряется с природой и мировая мудрость и „лад мира“ равно проявляются и в том, что человек „...сделал из земли катушку, где только проволока гроз“, и в том, что он „славит“ „милую пастушку над озером стрекоз“.

Как романтики создавали „новую мифологию“, опирая ее на „натурфилософию“ и физику, так и Хлебников создает новую мифологию, опирая ее на современное наукообразное мышление. В основе многих поэм лежит теория Хлебникова о „математическом понимании истории“ (полнее всего изложенная в статье „Наша основа“ — „Лирень“, 1920 г., Харьков). Из сопоставления чисел и дат различных событий, по убеждению Хлебникова, возможно найти периодичность — „повторение мировых волн“ — в самых разнообразных явлениях. Работа над нахождением этих законов велась Хлебниковым почти всю жизнь до самых последних дней и собрана в его „Досках Судьбы“.

Законы исторической периодичности — „гамма будетлянина“ — Хлебниковым определены так:

„Гамма будетлян особым звукорядом соединяет и великие колебания человечества, вызывающие войны, и удары отдельного человеческого сердца“ („Наша основа“). Таким образом 317 лет — „для колебания струны войн“, 365 лет — „закон рождений подобных людей“ и т. д.; благодаря этому: „время необыкновенно сближается с природой чисел, т.-е. с миром прерывных разорванных величин“, а предвиденье будущего дает возможность управлять событиями. Об этой власти чисел, законе мировых волн, Хлебников говорит в одной из своих первых поэм:

Походы мрачные пехот,

Копьем убийство короля

Послушны числам как заход,

Дождь звезд и синие поля.

Года войны, ковры чуме,

Сложил и вычел я в уме.

И уважение к числу

Растет, ручьи ведя к руслу.

Гибель Атлантиды

Хлебников настаивает, что его „законы времени“ научны и не являются „ни прорицанием, ни мистикой“. „Точные законы дают предвидение будущего не с пеной на устах, как у древних пророков, а при помощи холодного умственного расчета“.

Отсюда такие вещи Хлебникова, как „Зангези“, „Дети выдры“, „Синие оковы“, в которых теория повтора событий организует их строение и дает ключ к пониманию. Развитие темы и смыслов идет путем сопоставления разновременных фактов, объединенных общностью их исторической переклички.

Из этого вырастает основная тема Хлебникова — тема исторического возмездия. Эта тема проходит лейтмотивом через многие поэмы. Возмездие постигает жреца, убившего рабыню в „Атлантиде“; возмездие Разина — народного восстания, задавленного царизмом — воскресает в русской революции:

И Разина глухое „слышу“

Подымется со дна холмов,

Как знамя красное взойдет на крыши

И поведет войска умов.

В результате своего развития человечество достигнет той высоты и вместе с тем простоты культуры, которая предвидится им в его утопии „Ладомир“:

Я вижу конские свободы

И равноправие коров,

Былиной снов сольются годы,

И человека спал засов.

Повторяемость событий и „математическое понимание истории“ говорят, по мнению Хлебникова, о мировом разуме, некоей объективной и „наукопостигаемой“ закономерности:

Я верю: разум мировой

Земного много шире мозга

И через невод человека и камней

Единою течет рекой,

Единою проходит Волгой.

Синие Оковы

Поэмы Хлебникова о войне и революции („Настоящее“, „Ночь в окопе“, „Ладомир“, „Война в мышеловке“), может быть, самые значительные и впечатляющие вещи в современной поэзии. Своей монументальностью и пафосом революции и мира, глубокой философичностью они должны стать классическими. Недаром Маяковский в столь многом идет от Хлебникова (ср. вещи Маяковского с „Войной в мышеловке“).

Революция восстания и крови должна, по мысли Хлебникова, смениться революцией культуры, когда:

Неравенство и горы денег

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заменит песней современник.

Ладомир

5

Хлебников — поэт эпоса. Эпические вещи не только преобладают количественно, но и центральны по своему значению. Даже лирические стихи очень часто являются фрагментами осуществленных или задуманных им эпических произведений.

Название „поэмы“, как и вообще какой-либо „жанровый знак“, для Хлебникова, разрушавшего привычные жанры, очень условно (хотя сам он и пользовался им иногда).

„Поэмой“ у Хлебникова приходится называть самые различные вещи: начиная от баллады („Лесная дева“ и „Мария Вечора“) или „оды“ („Войне — смерть“) и кончая драматизованной поэмой („Маркиза Дезес“); вместе с тем эта „неопределенность“ термина удобна своей необязательностью.

Обычнее всего у Хлебникова „описательная“ или „дидактическая“ поэма, если пользоваться аналогиями с XVIII веком. Аналогия эта не случайна: близость Хлебникова к XVIII веку — не только в обращении к монументальным эпическим жанрам, но и в его „шишковстве“, архаизме синтаксиса, в „сочетании далековатых идей“. Хлебников — архаист не только в силу литературных традиций (хотя, конечно, стиховая культура XVIII века им использована), но и по методу своего творчества, по своей историко-литературной позиции.

Борясь с жанровой инерцией литературных традиций, противопоставляя отчетливости и канонизованности лирических жанров символистов свой эпос, Хлебников не только разрушает и смешивает привычные жанры, но и создает комбинированные произведения из стихов и прозы („колоды плоскостей“ в „Зангези“ и в „Детях выдры“).

Этот сдвиг канонических жанров особенно резко ощутим в тех случаях, когда он им неожиданно иронически „снижает“ в „бурлеск“ вещь „патетического“ плана или когда он пользуется такими традиционными и строгими жанрами, как терцины („Змеи-поезда“), где ритмические и смысловые сдвиги совершенно разрушают привычную каноничность.

Символисты не могли создать эпос и выйти из пределов лирики, традиционных жанров и стилизации. Поэтому таким резким разрывом с ними было обращение Хлебникова к классической поэзии первой половины XIX в. и к XVIII веку. Дидактическая поэма, ода и идиллия — вместо интимных и камерных жанров, резкость конструктивных сдвигов и грандиозных образов — вместо поэзии намеков и „музыкальности“.

Хлебников как бы заново начинает литературу; поэтому он пользуется не методом и „достижениями“ того или иного поэта, а тем поэтическим сломом, который создается в результате разрушения „классической поэзии“.

С другой стороны, Хлебников, создавая свой эпос, обращается к народному творчеству, к „Слову о полку Игореве“, к сказкам, „Гайавате“ и мифам. Простота и огромность замыслов, простор эпического дыхания Хлебникова идут от народного эпоса. Не только сказочные и „бурлескные“ поэмы его близки ему по методу „поэтического мировосприятия“, но даже его философские поэмы напоминают современный миф.

„Гайавата“, „Калевала“, русские былины и сказки представляют некую „космогоническую“ систему, где вещи соотносятся и восприняты в своей поэтической реальности, неправдоподобной, но убедительной. Поэтому вилы и лешие, превращения, говорящая природа — это создание собственной поэтической системы, с своей особой символикой и реальностью, которая и сближает Хлебникова с народным творчеством, не говоря уже о непосредственном обращении к народному фольклору („Вила и леший“, „Уструг Разина“, „Дети выдры“).

В отличие от символистов, переносивших на русскую почву культуру западного символизма и вообще иностранной литературы, Хлебников обращается к национальным истокам.

В своем обращении к „славянщизне“, фольклору и древним памятникам он во многом перекликается с теми символистами, которые, как Ремизов, Вяч. Иванов и Бальмонт, также ориентировались на эти источники¹.

____________

¹ С другой стороны, „примитивизм“ Хлебникова встречается с „адамизмом“ акмеистов, в особенности с „языческими“ стихами С. Городецкого. Любопытно, что сам Хлебников на экземпляре 2-го „Садка Судей“, поднесенном Городецкому, написал: „Одно лето носивший за пазухой «Ярь», любящий и благодарный Хлебников“.

6

Для части поэм Хлебникова, в особенности первой половины его творчества, важно пользование „классическим“ сломом. Хлебников строит свои вещи как на отталкивании от всей классической традиции, так и на „захвате“ в свою поэтическую систему „кусков“ и отдельных элементов ее. Этим достигается своеобразное „использование“ каноничного стиха, его ритмических, интонационных ходов и даже семантического строения. Благодаря постоянным ритмическим и смысловым сдвигам получается „сквозная вещь“, постоянное колебание смысла. От патетической декламации Хлебников переходит к иронической разговорности, причем мотивировки переходов отсутствуют.

В этом отношении особенно показательна поэма „Шаман и Венера“, где ироническая двупланность темы строится на колебании двух стилистических пластов: „классического“, напоминающего сплав пушкинских поэм, и иронического, разговорного:

Всходило солнце. За горой

О чем-то роща лепетала.

От сна природа пробудилась,

Младой зари подняв персты.

Венера точно застыдилась

Своей полночной наготы.

Или тут же рядом:

...И речь [шаман] повел, сказав:

— Напрасно вы сели на обрубок,

Он колок и оцарапает вас.

Берет со стола красивый кубок

И пьет, задумчив, русский квас.

Основным свойством стиха у Хлебникова является свобода, с которой уживаются в его поэмах разнообразнейшие словесные слои и ритмические системы. Благодаря этой свободе построения Хлебников пользуется готовыми формулами классического стиха, как ритмико-синтаксическими, так и семантическими, чаще всего пушкинскими:

Сквозь русских в Индию в окно

Возили ружья и зерно

Купца суда. Теперь их нет,

А внуку враг и божий свет.

Хаджи Тархан

Или: „И хлад высокого чела“ („Шаман и Венера“), или почти цитатное использование Лермонтова:

У ног его рыдала русалка. Она,

Неясным желаньем полна,

Оставила шум колеса.

Поэт

„Классические штампы“ для него застыли в удобные формулы (иногда лишь иронически осмысляемые), которые он включает в свои вещи как словарь, а не как следование традиционной поэтической системе. Необычайная „емкость“ поэтики Хлебникова позволяет ему пользоваться равноправно как „классическими“ словарем и интонацией, так и разговорными.

В глазах публики эти „сдвиги“ казались результатом „экспериментальных“ попыток Хлебникова; на самом же деле это был новый и основной его метод, выводящий вещи из их автоматизма. „Сдвиг“ обычно дан в самом построении вещи. Хлебников постоянно нарушает или выпускает фабульные мотивировки. Иногда сюжетный сдвиг дан в расчете на комический эффект (напр. перенос действия из Руси времен Владимира в современность в „Внучке Малаши“), но чаще всего Хлебников пользуется им вне комического осмысления, а с целью нарушения привычного соотношения и статики вещей. Отсюда „восстание вещей“ („Журавль“) или превращение на вернисаже людей в статуи, а картин в людей („Маркиза Дезес“).

Трубы, стоявшие века,

Летят,

Движениям подражая червяка.

Журавль

Это „восстание“ или „превращение“ вещей исходит из основной метафоры, причем „развертывание“ метафоры вырастает в „сюжет“ вещи. Первоначальное сравнение или метафора развертываются в самостоятельное „сюжетное построение“. При этом раскрывается лишь один метафорический ряд, но таким образом, что он как бы становится „событием“, приобретает поэтическую реальность¹.

____________

¹ Об этом писал Р. Якобсон в своей книжке о Хлебникове „Новейшая русская поэзия“, Прага, 1921 г. „Здесь мы имеем реализацию того же тропа, проекцию литературного приема в художественную реальность, превращение поэтического тропа в поэтический факт, сюжетное построение“.

Он, город, что оглоблю бога

Сейчас сломал о поворот,

Спокойно стал, едва тревога

Его волнует конский рот.

Свой конский череп человеча,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Его опутав умной гривой,

Глаза белилами калеча,

Он, меловой, зажег огниво.

Ладомир

Поэтическая фигура превращается в „поэтический факт“. Так и в народном эпосе оживляются и превращаются вещи. Это подсказывалось и оправдывалось примитивной космогонией. Философская система Хлебникова, его понимание мира вызывали новое соотношение вещей и смыслов.

Эта система фабульных сдвигов — основной способ раскрытия фабулы. Она неразрывно связана с смысловой системой Хлебникова, в которой абстрактные и философские понятия переключаются в поэтический миф, т.-е. в свою самостоятельную систему смыслов.

Благодаря этому мы имеем не колебания неопределенной массы смыслов для раскрытия образа, как у символистов, а реализацию и сюжетное развертывание одного смысла, все звенья которого конкретны и „вещны“, если нам известен основной смысл „мифа“. В результате получается та прочность смыслов, которой не было в символизме. С другой стороны, поэтому нужно знать „ключ“ к основному мифу, который понятен лишь при знании философских теорий Хлебникова.

Большинство поэм Хлебникова „бессюжетно“ (т.-е. не имеет событийной канвы). Поэтому „фабула“ поэм у него движется путем ассоциативного нанизывания отдельных тематических звеньев, логически не мотивированных. Недаром так удачно определил метод фабульного развертывания у Хлебникова Н. С. Гумилев:

„Хлебников — визионер. Его образы убедительны своей нелепостью, мысли — своей парадоксальностью. Кажется, что он видит свои стихотворения во сне и потом записывает их, сохраняя всю бессвязность хода событий“ („Письма о русской поэзии“).

Смысловая затрудненность („бессвязность“) происходит оттого, что Хлебников пропускает и переставляет ряд смысловых звеньев, отказываясь от мотивировки фабульных скачков.

7

Символизм в своем отношении к слову основывался на „относительности“ смыслов, на „текучести“ слова, когда символ или образ являлся лишь общим указанием на неопределенно широкий круг смысловых ассоциаций¹. Этой „текучести“ смысла Хлебников противопоставил углубленность в структуру слова, выявление и использование его собственных „внутренних“ значений, что привело к внешней разобщенности смыслов. Для него „единицей“ служит „малый камень равновеликих слов“ — смысл, „тема“ всего произведения; „сверхповесть“, или „заповесть“, складывается из самостоятельных отрывков, каждый со своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: како веруеши? — каждый отвечает независимо от соседа („Зангези“). Образ у Хлебникова вырастает до развитой перифразы, перифрастический ряд которой самостоятелен; поэтому для раскрытия смысла ее² часто требуются реальные комментарии.

____________

¹ См. ст. И. Анненского „О современном лиризме“ („Аполлон“, 1909 г., № 1).

² Так непонятен вне биографических фактов образ рыболова и двух ласточек в „Синих Оковах“, или целый ряд мест в „Хаджи Тархане“ без исторических и географических справок.

Хлебников показывает большинство вещей описательно, не называя их, а описывая их конкретные признаки: „Столбы с челом цветочным Рима“ — вместо колонн. Семантический метод Хлебникова, может быть, ближе всего к ломоносовскому. Постепенное усложнение основного образа его вторичными переключениями сходно с той иерархией „первичных“ и „вторичных“ „идей“, которыми обрастают „термины“, т.-е. „простые идеи“, „из которых составляется тема“¹. Так, например, постепенно усложняется образ в поэме „Ночь в окопе“.

____________

¹ См. „Риторика“, 2-я гл. — „О изобретении простых идей“ — у Ломоносова.

И ты, чудовище из меди,

Одетое в железный панцырь.

На холмах алые кубанцы.

Подобное часам, на брюхе броневом,

Оно ползло, топча живое!

Ползло, как ящер до потопа,

Вдоль нити красного окопа.

Или:

Как человеческую рожь,

Собрал в снопы нездешний нож.

Гуляет пахарь в нашей ниве.

Уструг Разина

Но было бы совершенно ошибочным думать, что Хлебников постоянно пользовался такой сложной и напряженной системой смыслов. Наоборот, в большинстве случаев он сочетает их с простым и ясным строением стиха, семантической свободой, без которой немыслимо было бы такое длительное „эпическое дыхание“ его.

Семантическая свобода Хлебникова неразрывно связана с его ритмическим „простором“. Несмотря на разнообразие ритмических тенденций и постоянные ритмико-синтаксические сдвиги у Хлебникова можно различить два основных принципа ритмического строения: 1) ориентированного на метрический стих с постоянными сдвигами и 2) стих, ориентированный на интонационно-разговорный ритм. В ряде поэм он пользуется классическими размерами, ломая и деформируя их переходами от одного метра к другому (чередования хорея и амфибрахия в „Марии Вечоре“) или к „вольному размеру“. Чаще всего Хлебников пользуется четырехстопным ямбом, сохраняя привычные ритмико-интонационные ходы:

Какая сила их связала,

Какое сердце и союз!

Сельская дружба

и применяя даже пушкинский синтаксис:

Как осень изменяет сад,

Дает багрец — цвет синей меди,

И самоцветный водопад

Снегов предшествует победе...

Поэт

Ритмическая деформация достигается или сдвигом в неметрическую стиховую инерцию, или разрушением первичной инерции разговорной интонацией:

— Как все это жестоко! —

Сказала дева, вдруг заплакав.

Шаман и Венера

Иной ритмический принцип осуществлен Хлебниковым в поэмах, написанных „вольным размером“, как он сам назвал его в подзаголовке к одному из ранних стихов („Крымское“).

„Вольный размер“ Хлебникова организуется по совершенно иным принципам, чем, примерно, „акцентный стих“ Маяковского. Стих Маяковского основан на насилии ритмического импульса над интонацией¹.

____________

¹ Ср. у Р. Якобсона о стихе Маяковского: „сказовый [т.-е. акцентный] стих влечет за собой насилие над акцентом словосочетания“ („О чешском стихе“, Прага, 1921 г.).

„Рубка“ Маяковского (его графическое членение, рассчитанное на скопление интонационной силы на коротком отрезке стиха) в своем постоянном осуществлении однообразна.

Маяковский пользуется результатом достижений Хлебникова (см. „Война в мышеловке“), не использовав его принципов. Он „монополизирует“ лишь один из ритмических (и рифмических) приемов Хлебникова и возводит его в свой основной и однообразный принцип. Хлебников же весь в разносторонности устремлений и в усложненной дифференциации приемов. „Вольный размер“ Хлебникова основан на использовании речевого ритма и интонации. Ритмический импульс — результат графического членения и чередования ударяемых слов — не противопоставлен интонации, а объединен с нею в некое мелодическое единство.

Проявляется он двояко — на основе отрывистой, повышенной интонации:

— На изготовку!

Бери винтовку!

Топай братва,

Направо 38.

Сильнее дергай!

— Есть!

Ночной обыск

В этой вещи использован ритм разговорной речи, но в ее особых речевых формах — „приказательной“ и диалогической; при краткости фразы и энергии ударения получается ритмическая динамика, вне насилия над речевой интонацией.

Другой принцип ритмического строя основан на меньшей напряженности, на интонационно-речевой „свободе“, где синтаксические и смысловые оттенки и обычная мелодия речи дают сложнейший ритмический результат.

Единство ритмического импульса здесь основано на преобладании определенного интонационного типа и темпа. В большинстве случаев графическое членение здесь соответствует синтаксическому и интонационному выделению слов и фраз:

Ласточки две,

Как образ семьи в красном куте,

Свили лачугу:

Взамен серебра — образу был

Этих ласточек брак.

Синие оковы

Поэтому так велико значение интонации. Недаром в декларации, помещенной во 2-м „Садке Судей“, писалось: „Нами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер живого разговорного языка“.

Но наряду с разговорной интонацией Хлебников, пользуясь своим основным принципом ритмической свободы, прибегает к интонации одической, ораторской (в вещах „высокого плана“):

Куда ушли столетья славы?

Хаджи Тархан

Очень часто с интонационно-синтаксическим нагнетением, свойственным поэтам XVIII века (Ломоносов, Державин):

Москва, богиней воли подымая

Над миром светоч золотой,

Русалкой крови орошая

Багрянцем сломанный устой —

Ты где права? Ты где жива?

Ночь в окопе

8

Эстетика футуризма выдвинула на первое место принципы словесной конструкции. „Самовитое слово“, слово как главный конструктивный элемент в поэзии, было тем поэтическим принципом, который объединял столь различные линии футуризма и проводил водораздел между поэтикой футуристов и символистов.

Несмотря на сбивчивость „деклараций“ требования новой словесной культуры, автономного значения слова — в противовес подчиненности словесного ряда иным элементам художественной структуры (философии, публицистике и т. д.) — можно формулировать словами Крученых:

„До нас искусства слова не было. Ясное и решительное доказательство тому, что до сих пор слово было в кандалах, является его подчиненность смыслу; до сих пор утверждали, что «мысль диктует законы слову, а не наоборот». Мы указали на эту ошибку и дали свободный язык, заумный, «вселенский»“. „Через мысль шли художники прежние к слову, мы же через слово к непосредственному постижению“ („Новые пути слова“, „Трое“, 1914 г.).

Для символизма же в целом важна не только „подчиненность слова мысли“, но и иные методы пользования словом.

Для символиста слово — знак обозначения, идеи, смысла; символист от смысла „темы“ идет к „словесному оформлению“. Слово важно не своими ассоциациями и вновь рожденными значениями, а своей совокупностью, своей массой, где разные „смыслы“ самого слова сглаживаются и изолируются подчиненностью общему „смыслу“.

Отсюда столь характерное для символистов требование ритмической и фонической мелодичности и „музыкальности“¹, где ритмическая инерция напевного стиха и его „благозвучие“ съедали вес отдельных слов.

____________

¹ Против принципа „De la musique avant toutes choses“ почти одновременно с футуристами восставали и акмеисты (Гумилев).

Это отношение к слову объясняется требованием „символичности“ — так, как его понимали символисты.