|

|

Земенков Б. Графика в быту. — Москва, 1930  Графика в быту / Б. Земенков. — Москва : Художественное издательское акц. о-во АХР, 1930. — 84 с., ил.ОТ РЕДАКЦИИ

Небольшая работа Земенкова о советской графике — большой теме современности — требует ряда оговорок, прежде всего в отношении своего заглавия. В ней идет речь, собственно, только о декоративной графике, а так называемая чистая или станковая гравюра и графика осталась вне поля рассмотрения. Далее, по существу правильное, резкое противоположение эпох военного коммунизма и Нэпа, в их влиянии на графику, естественно, предполагает характеристику тех условий, в которые поставлена советская графика в самое последнее время, требованиями нового этапа развития; 1928—30 гг. не те, что 1922—24 гг. Наконец, следует отметить чересчур полемический, местами фельетонный стиль изложения, вызывающий досадное впечатление утрировки, как напр., в последней главе о заказчике, при правильной, в общем, постановке вопроса.

И все же печатание настоящей работы может найти свое оправдание в своевременности поднятых в ней проблем нашей художественной практики; в дальнейшем стимулировании работы над улучшением качества и международной роли и без того достаточно популярной области советского искусства.

ОБЩИЕ ЛИНИИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ БЫТОВОЙ ГРАФИКИ

Ретроспективной и чуждой текущему дню была тематика дореволюционной графики. Ее крупнейших мастеров объединенных так называемым „Миром искусства“, вдохновляли далекое прошлое Царского Села и Версаля (А. Бенуа), Павловска (Остроумова-Лебедева) или древней княжеской Руси (Билибин). Их нередко изощренное творчество поэтизировало эротическую болезненность женщины—аристократки 18 века (Сомов) или пышную „дородность“ русской купчихи (Кустодиев). Столь специфическая тематика была близка лишь весьма ограниченному числу зрителей. А потому дореволюционная графика была искусством для немногих, искусством „аристократическим“.

Даже переходя к производственной работе художники „Мира искусства“ не изменяли своей любви к прошлому. Кардовский иллюстрирует „Горе от ума“, Бенуа — „Пиковую даму“, Билибин — Сказки и т. д. Почти единственное, что выполнялось ими по заданию, была иллюстрация, но и она была рассчитана лишь на узкий круг книжных коллекционеров. Крайне низкий тираж и, подчас, чудовищная величина продажных цен — до ста рублей за экз. — подчеркивают отсутствие у дореволюционного графического искусства массового потребления.

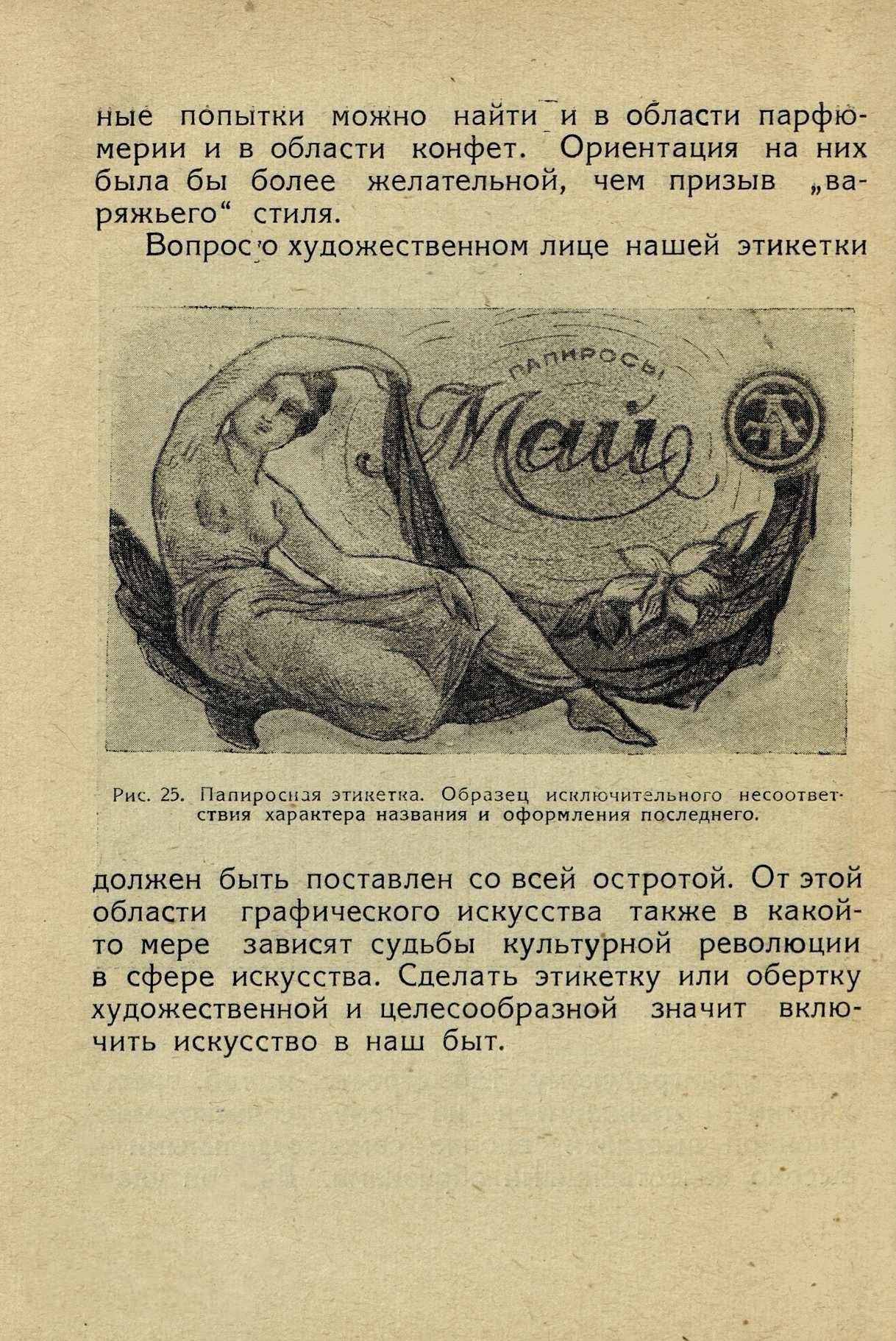

Но если высококвалифицированное творчество этих мастеров было так изолировано от жизни, то кем же оформлялись бесчисленные предметы повседневного обихода: папиросы, обертки мыла, верхушки коробок и т. д.? Кто же создавал этикетки, марки и другие продукты той графики, которая воспитывает художественный вкус потребителя? В дореволюционных условиях это делал фактически не художник. Если последний и принимал участие в проработке обертки или книжной обложки, то он был лишь послушной рукой, лишь техническим выполнителем замысла предпринимателя. Узкокоммерческий расчет был единственным критерием определения достоинств или несовершенств оформления. При таком методе оценки подлинная художественность являлась скорее недостатком, чем желательным качеством. Роль художника свелась лишь к откровенному приспосабливанию к неразвитому глазу потребителя. Продукция массовой графики, инспирируемая предпринимателем, не поднимала культурного уровня массы, а скорее вкореняла вульгарность и мещанство.

Рис. 1. Дореволюционная этикетка, демонстрирующая

взаимоотношения с нацменьшинствами

Взять, хотя бы, папиросные коробки. Вот „Успех“, выраженный почему-то полуобнаженной девицей на бабочке, „Завидные“ — девица на этот раз, строящая глазки, „Гадалка“ — с аналогичным выражением. Бесчисленные „графские“, „банкирские“, „губернаторские“, „юнкерские“, и несть им числа. Сиу выпускал шоколад с подвигами генерала Скобелева, а империалистическая война вызывает, буквально, поток „бельгийских, „ георгиевских“, „союзных“ и т. п. конфект.

Рис. 2. Патриотическая конфектная этикетка, выпущенная во время войны

Во всем этом мы обнаруживаем одни и те же методы трактовки, пристрастие к определенному типу лиц, поз, жестов, даже любовь к одним и тем же завиткам и орнаментике, — вот почему мы имеем возможность говорить о существовании специфического стиля пошлости и мещанства, общего всем разветвлениям массовой дореволюционной графики. Отсутствие согласованности и простоты, утрированная вычурность в сочетании с натурализмом, основные черты этого „Барокко“ торгового Замоскворечья. Даже графика официальная, государственная не избегла его влияния, несмотря на то, что „потребление“ марок или денег не зависит от стиля их оформления. Поэтому именно государственная графика могла бы выступить в противовес с образцами подлинной художественности. Но этого не было. Подобно мифологическому Янусу дореволюционное графическое искусство имело два лица. Одним — изысканным, интимным — оно было обращено к той небольшой группе, для которой прошлое было действительностью. Другим — самодовольным и конфектно-слащавым — оно стояло перед тем большинством, которое только едва просыпалось для жизни и творчества.

* * *

Первым действием революции в отношении массовой графики была передача художникам инициативы проработки и создания ее нового облика. Тогда молодой еще Отдел ИЗО Наркомпроса счел метод соревнования наиболее верным средством нахождения объективно лучших решений. Были организованы конкурсы на марки, на печати, на деньги и т. п. Обширны и ответственны были задачи этих конкурсов, но реальную пользу они принесли, увы, лишь в качестве эксперимента. С беспощадной ясностью вскрылась на этих конкурсах как для заказчика, так и художника, полная неподготовленность последнего к выполнению так называемой государственной графики. Отсутствие понимания назначения вещи вследствие недостатка опыта, а потому сбивание на уже привычные, проработанные данным художником формы графики, как-то: книжная виньетка, экслибрис, иллюстрация, — вот что сделало почти каждый проект этих конкурсов утопическим и внежизненным. Возьмем хотя бы проект народного герба, выполненный Чехониным. Данный рисунок является скорее фронтисписом, оформлением книжного заголовка или иллюстрацией. Эмблематичность, простота, сжатость и др. специфические черты герба абсолютно не учтены художником. Фигуры, изображенные в этом проекте, остаются „живыми“ людьми; правда, они несколько условны, но эта условность скорее делает их нарочито позирующими, чем обращает их в символы. Попытки разрешить свое задание в плане книжной, чисто декоративной графики наблюдается у того же Чехонина и в его проектах почтовых марок. Меньшая детализация приближает их к „знаку“, но слишком „украшающий“ характер, слишком спокойная планировка отдельных пятен все же делает их столь статическими, что они кажутся совершенно чуждыми и художественно беспочвенными в атмосфере „Бури и натиска“ военного коммунизма. Отклик на свое время, стремление в государственной графике выразить образ страны можно найти скорей в проектах так называемых левых художников. Таковы, например, рисунки марок Альтмана, очищенные от иллюстративности. Их форма более динамична и резка, но чрезмерно подчеркнутая „левизна“ лишила эти проекты той необходимой общепонятности, без которой немыслим никакой продукт массовой графики. Отсутствие ясности художественной формы, в одних случаях и чисто „украшательный“ самодельный характер ее, в других — вот что сделало практически неосуществимыми проекты первых конкурсов Наркомпроса.

Рис. 3. М. Альтман. Проект почтовой марки

Но наметившиеся на этих конкурсах два диаметрально противоположных направления явились в дальнейшем основными путями развития нашей графики.

Попытка применить к советской действительности дореволюционное наследие — вот что определяет первый путь. Его возникновение станет понятным, если мы вспомним, что к моменту революции в нашем графическом искусстве уже имелся обширный ассортимент технических средств и приемов, правда, связанных лишь с полиграфией. И если Октябрьские дни буквально в течение нескольких недель изменили характер предъявляемых художнику задач и условия их решений, то этот промежуток времени был более чем недостаточен для того, чтобы дореволюционный график, воспитанный на иных требованиях, смог создать новую форму, найти новые технические навыки. Начинается длительный процесс „перерождения“, не закончившийся и сейчас. Графикам этого направления приходится постепенно привыкать к тому, что их рисунок должен иметь утилитарное назначение, а не быть самодельным, приходится изгонять из своей продукции акцент на „украшательство“ — бесплодную и бесцельную красивость.

Иной был путь художников „левой“ группировки. Они посвятили свое творчество целиком поискам. Ни на что не желая оглядываться, они учились лишь на своей, на сегодняшней практике. Поиски во что бы то ни стало нового, созвучного современности изобразительного языка — было их лозунгом. В этой погоне за обязательно острой, революционной трактовкой они были подчас не лишены крайностей. Поэтому, будучи обычно интересной и значительной в плане формально-художественном, их продукция нередко была мало доступной. Чрезмерное экспериментирование превращало ее в загадочные, непонятные для рядового зрителя иероглифы (рис. 4.)

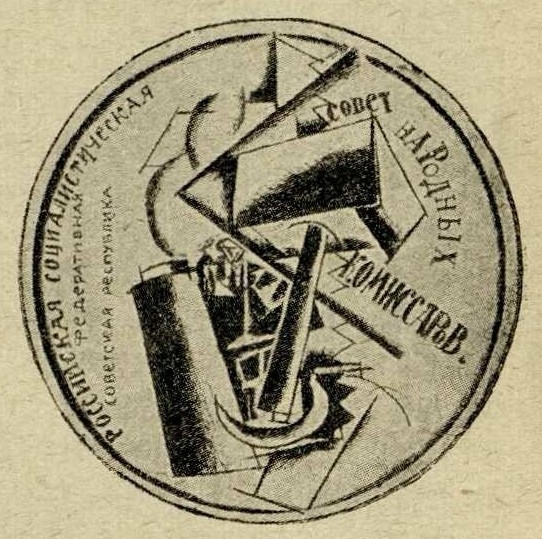

Рис. 4. И. Пуни. Проект печати Совнаркома

Вот характернейший проект печати Совнаркома работы И. Пуни. Достаточно представить оттиск такой печати под государственной бумагой, пришедшей, например, в деревню, чтобы понять, что ничего кроме недоверия к содержанию этой бумаги деревенский обитатель почувствовать не мог бы. Рисуночная часть печати явилась бы для массового зрителя неминуемо „загадочной картинкой“. Немного бы нашлось лиц. сумевших в неясном оттиске печати различить серп, трубу да, пожалуй, и молот. Большинством такая печать воспринималась бы как чудачество, а подобное отношение к печати неминуемо перенеслось бы и на деловую бумагу. Так, непонимание художником целевой установки прорабатываемого им заказа может приводить даже к „дискредитированию“ заказчика.

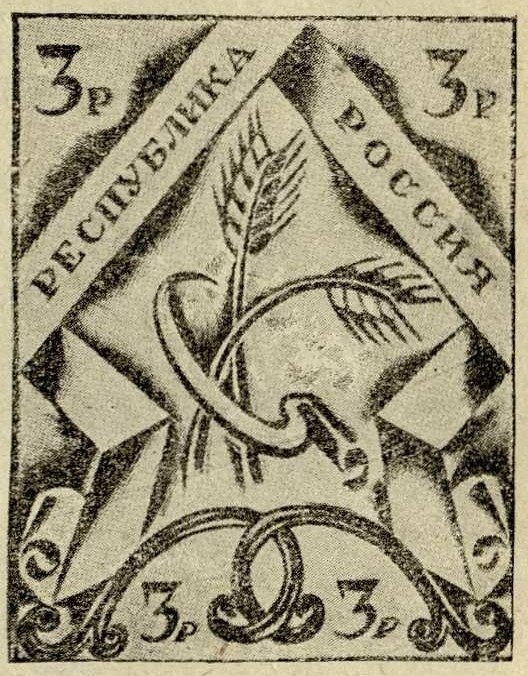

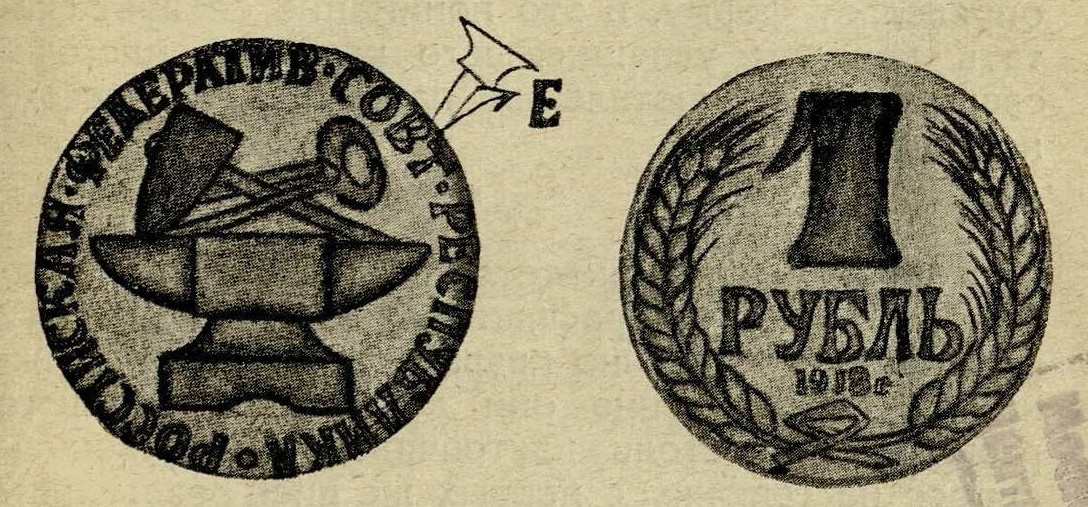

Нередкое в практике „левых“ нежелание считаться с назначением прорабатываемого предмета и привело к тому, что эту группу можно рассматривать лишь как смелых лабораторных экспериментаторов. Их заслуги лежат преимущественно в области разрушения, ломки. Это они изгнали из нашей графики „слащавость“ и „украшательство“ Они сломали прежнюю „пышность“ и „торжественность“ композиционных тем. Сломы, сдвиги, разрывы сделали композицию динамичной и действенной. Они уничтожили напыщенность завитков и орнаментики, приучая графику к простому и отчетливому языку. Их влияния не избегли крупнейшие представители другого лагеря (например, Чехонин), нередко через опыт „левых“ находя собственные удачные решения. Сами же „левые“ никогда не смогли отказаться от любви к эксперименту во имя эксперимента. Постепенно растущий опыт кубо-футуристического направления в соединении с освобождаемым от чрезмерной эстетизации техническим наследием дореволюционной графики в результате наметил новый путь советского графического искусства. Ориентация на конкретный реализм, данный в острой, соответствующей цели, назначению, форме — вот что явилось его сущностью. Первые проблески этого направления появились еще на конкурсах Наркомпроса. Так, напр., в проекте новых советских денег Лебедевой мы не найдем ни крайней левизны, ни самоцельной декоративности. Отсутствие детализации, большая простота, пожалуй, даже суровость в передаче отдельных предметов, естественно, не смогли не произвести хорошего впечатления. Этот проект лег в основу чеканящейся в настоящее время медной и серебряной монеты. С большим сожалением следует отметить замену прекрасно разработанной С. Лебедевой оборотной стороны монеты нанесением на нее совершенно по иному разработанного рисунка герба Союза. Монета потеряла цельность. С одной стороны, она освобождена от деталей, с другой — крайне измельчена. Получается впечатление искусственности и „склейки“ сторон.

Рис. 5. С. Лебедева. Проект денег

Если „левые“ и „правые“ в личной графике в большей или меньшей степени оставались разделенными, то в области общественных заданий средняя объединяющая линия становится господствующей. Уже на выставке (1921—1922 г.) эмблем профсоюзов, организованной Центральным научным клубом при ВЦСПС, трудно встретить проекты, в которых момент эстетики или экспериментирования был бы самодовлеющим. Правда, метод решения все еще не всегда соответствует заданию. Попытки разрешить эмблему чуждыми ей средствами многочисленны и здесь: живописью (Герасимов, Шевченко), иллюстрацией (Грузенберг), экслибрисом (Пискарев) и т. д. — но в сознании художника-графика произошел уже некоторый сдвиг (может-быть его техника и не всегда соответствует характеру разрабатываемой им вещи, но зато роль техники стала чисто служебной!). Если участники этой выставки и не имели навыка в проработке эмблем, если они еще не в состоянии были мыслить свой проект в форме некоего обобщенного знака, если они все еще и не могли вчувствоваться в специфический характер структуры эмблемы, то во всяком случае они не игнорируют, как было до того, эти особенности, а стараются близкие им производственные навыки приспособить и подчинить новой для них области графического искусства. Это повело к тому, что в дальнейшем каждая отрасль графического искусства делается все более и более самостоятельной от влияния иллюстрации. В каждой из этих областей постепенно вырабатываются свои методы изображения, своя техника, свои приемы. Художник-график начинает понимать, что назначение вещи и ее идея определяет форму, и это понимание следует считать началом успешнейшего развития многочисленнейших разветвлений нашего графического искусства.

* * *

Невольно напрашивается вопрос: раз полиграфические формы графики оказались к моменту революции достаточно разработанными, не должны ли были именно они достичь наибольшего развития при столь настойчивом общественном спросе на графику с первых же дней революции? Предварительно необходимо повторить, что художник-график дореволюционной формации был отзывчив лишь на тематику ретроспективную, эклектическую. Революция не поколебала его темоощущения: Бенуа дал „Медного Всадника“, Сомов „Книгу Маркизы“ и т. д. Исключением явился „Петербург“, — альбом литографий Петербурга эпохи военного коммунизма — работы Добужинского и почти все послереволюционное творчество Лансере.

Революционную полиграфию создала молодежь, хотя этот термин ко многим художникам сейчас возрастно трудно применим. Их привычно уже считать мэтрами (может-быть чересчур поспешно). Таков, например, Ю. Анненков, выдвинувшийся с иллюстрациями к „Двенадцати“ Блока. Но не в книжной иллюстрации или в станковом рисунке нашла себя революционная графика. Массовый журнал оказался той баррикадой, на которой молодое графическое искусство отстояло свое право на жизнь. Рожденное атмосферой борьбы и натиска оно не отличалось миролюбием. Стремление занять первое место, доминировать, было ему свойственно. И нередко литература или фото вынуждены были чувствовать себя в журнале „гостями“. То в виде крупных, страничных рисунков, то в виде мелких иллюстраций, виньеток, заставок, иллюстративных заголовков и т. п. — проникая во все поры журнала, именно графическая продукция создавала лицо, стиль издания. НЭП многое изменил в структуре журналов. Внесенное им равновесие графики, фото и литературы приблизило характер массового журнала к его дореволюционному собрату, но навык потребления, воспитанный плакатами „Красноармеец“ и др., остался мало поколебленным. Дореволюционная „Нива“ читалась, „Красная Нива“ — преимущественно смотрится.

Лучшие и разнообразнейшие графики современности отдавали дань художественной части массовых журналов. Обилие сил, с одной стороны, и разнообразие их, с другой — выработали в журнальной графике периода военного коммунизма большую художественную гибкость. Именно в этой области, ранее других, было прочувствовано, что характер выполнения должен соответствовать характеру темы, что содержание определяет форму. Вот тема тяжелая и трагическая — „Память Коммуны“. Когоут не трактует ее спокойно и эпически, наоборот, композиция дана очень напряженной. Глаз сразу „утыкается“ в фигуру последнего коммунара, на которую двигаются подчеркнуто жуткие на белом фоне силуэты ружей. Штриховка, которой выполнен рисунок, резка и отрывиста, она фактически рвет на части тела. Кажется, что в иной манере этот эпизод невозможно себе представить. Значительно позднее аналогичный рисунок мы встречаем у Лансере („Кр. Нива“), выполненный полутоном. Характерно, что Лансере вынужден был прибегнуть в некоторых местах своей вещи к „рваной“ манере, вообще ему несвойственной, но отсутствие нервозности в самой трактовке лишило этот рисунок того высокого трагизма, который у Когоута является сущностью его вещи. Стремление к максимальной выразительности постоянно учило художника тех дней уменью вживаться в тему, нередко в каждом отдельном случае коренным образом меняя метод изобразительного воплощения. Подпись, сопроводительный текст, столь неотделимый от иллюстраций дореволюционной „Нивы“, теперь делаются ненужными. И если дореволюционная сатира понималась через текст, и смешное в ней заключалось именно в тексте, то теперь карикатуры, Черемныха, например (Бов), вытесняют подпись, глядятся без нее. Рисунок смешит сам без литературного пояснения: смешон жестами персонажей, линиями тела, рук, обстановки и пр. Уменье заразительно характеризовать было очень высоко в массовых изданиях эпохи военного коммунизма. Можно сказать даже, что именно на агитационную заразительность и была направлена эта графика.

Рис. 6. М. Черемных. Карикатура из „Бови“

Делается все от художника зависящее, чтобы увлечь зрителя авторской реакцией на изображаемое событие. Рисунки, в которых тема разрешается иначе, встречаются почти как исключение. Таков, например, „Митинг“ Комаровского („Красноармеец“). Чисто декоративное осознание темы приводит здесь к тому, что трактовка каждого отдельного куска рисунка чужда и противоречива характеру содержания. Так, толпа не имеет цельности, раздроблена на отдельные кучки. Фигуры рабочих статичны, безразличны и неподвижны. Оратор обособлен неимоверно высокой трибуной и притом настолько высокой, что фабричные трубы, рядом с ней, теряют величие и монументальность. Как трубы, так и фабричные здания измельчены штриховкой, чем изгоняется момент пафоса. Рисунок ничем не впечатляет. В нем нет направляющей воли, организующей отдельные его части в некое действенное целое.

Если про Комаровского можно сказать, что в его „Митинге“ форма не выражает содержания, то, как пример соответствия формы содержанию, следует противопоставить ему „Митинг“ Кринского. В нем, во-первых, знаменательна трактовка толпы. Можно видеть или отдельные фигуры, или саму толпу. Кринский умеет показать второе. Масса не получается у него путем сложения отдельных фигур, она у него монолитна. Путем сдвигов, разрывов контуров, пересечением одного тела другим, окончательно стирая обособленность фигур, достигает художник в передаче массы целостности, подчеркнутой общностью движений: те же наклоны тел, под тем же углом поднятые руки. Трибуна не отделяет оратора; помещенный среди толпы он является ее частью. Даже фон, — балки, лозунг — не только не отвлекает внимания от самого митинга, как, например, трубы у Комаровского, но путем некоторой асимметричности — сдвинутые буквы — подчеркивает тот порыв, то движенье, которыми охвачен зал. Все части рисунка творчески проработаны. И в результате, вместо инертности, скуки, тяжести, вызываемых рисунком Комаровского, та же тема у Кринского оживает, давая подъем и энтузиазм.

Как повлиять на зрителя? Вот мысль, сопровождающая от начала до конца производственный процесс художника из „Красноармейца“ или иного аналогичного издания. В этом смысле графика массовых журналов, не отставая, шла в ногу с революционным плакатом. Подобно ему, она не упускала ни одной возможности запечатлеть в сознании зрителя тот или иной революционный образ.

Даже заставка, виньетка, — являющиеся прежде всего украшением, — превратились в фактор сильного воздействия на зрителя и читателя. Это в данном случае может быть и не самое ценное, но во всяком случае наиболее трудное достижение в области оформления страницы. Поэтому, на нем следует остановиться.

Рис. 7. Лозунг, выполненный набором

Иллюстрация и самостоятельный рисунок всегда опирались на тему, многое определяющую, многое подсказывающую художнику. Нередко при неискушенности нашего зрителя тема отвлекала его и от погрешностей художественного порядка. Все это при работе над виньеткой отпадает. Художник, почти как правило, не имеет темы. Перед ним лишь предметы, изображения которых он должен был сочетать так, чтобы зритель почувствовал в них героику труда, пафос борьбы, волю к строительству новой жизни. Эти предметы пока еще многим казались прозаическими, будничными. Их еще нужно было, как говорят актеры, „обыграть“. Серп, молот, фабричные трубы надо было превратить в восприятии зрителя из обычных предметов в носителей и выразитетелей пролетарской идеологии, в символы. В этом смысле виньетку журналов эпохи военного коммунизма следует считать школой нашей эмблематики, школой геральдики труда. Так, напр., на упомянутой нами выше выставке эмблем профсоюзов некоторые проекты находились в большой зависимости от достижений и опыта искусства виньетки (Пискарев, Грузенберг). Уменье найти художественную убедительность не в отвлеченно изобретенном образе, а в образах, взятых из быта (винтовка, плуг), из повседневных фактов, из делового обращения — вот что приобретал график, работая над новой виньеткой. В связи с этим надпись, в виде оформления лозунга каким-либо графическим материалом, конкретизирующим его идею, приобрела особую остроту и значение. Начав свое бытие в виде наборной заставки, потом рисованной, надпись в дальнейшем достигает такой художественно-техническом высоты и выразительности, что начинает даже конкурировать с иллюстрацией (например, у Фидмана). Стремление запечатлеть в памяти зрителя лозунг путем сопровождения его графическим образом существует и в наши дни: совсем недавно конструктор А. Н. Чичерин в том же плане ввел в „Сов. искусстве“ также небезынтересный прием оформления: каждый отдельный типографский знак берется, как некая графическая точка. Из отдельных букв составляется силуэт какого-либо предмета нашей символики (звезда, фабр. трубы и т. п.), ассоциация с которым закрепляет тему лозунга в памяти читателя. (Но, увы, чтение так начертанного лозунга требует много терпения и усидчивости). Аналогичные попытки имеются и в практике Нижполиграфтреста, вообще заслуживающего большего внимания нашей художественной общественности, чем это фактически имеется. Таким образом ряд принципов, установленных массовой графикой периода военного коммунизма, оказывает влияние и на наши дни.

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 45,1 МБ).

6 сентября 2021, 13:14

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий