|

|

Абрам Эфрос. Портрет Натана Альтмана. — Москва, 1922  Портрет Натана Альтмана / Абрам Эфрос. — Москва : Шиповник, 1922. — 102 с., ил.[Начальный фрагмент текста издания]

1.

Если бы времена не были такими бурными, — войны и революции не хлестали так через голову человечества, — и кровь в наших жилах не плясала так судорожно и безрассудно, подпрыгивая, точно вербный чертенок в своей красножидкостной стеклянной трубочке, — я, вероятно, мог 6ы еще ощущать в себе астрономическое спокойствие, присущее присяжным историкам искусства, и стал 6ы неспеша, с высоты, исследовать движение художественных форм и разглядывать жизнь моих современников, наклонившись над ними в позе Гуливера, пропускающего между своими гигантскими ногами процессию лилипутов.

Но нынче чувствовать себя историком невозможно. Гений истории вырядился сальтимбанком; история выкидывает цирковые курбеты и сальтомортале; историческая почва не перестает ворочаться под ногами, разбухать и шумно трескаться; злосчастные аналитики и наблюдатели, не успев наморщить лба для размышления, уже взлетают на воздух и падают, думая только о том, как 6ы не переломать себе рук и ног; а история истории вычерчивается под их пальцами непонятными, судорожными и даже просто дурацкими зигзагами.

В такие времена что делать нам, как не отказаться честно и сразу от притязательности жрецов и авгуров искусствоведения и не удовольствоваться простой сменой художественно-критических суждений, набегающих может быть слишком беззаконно и беспокойно, но зато совершенно оправданных событиями текущего дня.

С ее субъективизмом, органически присущим ей вообще; с ее исповедальным характером, наполняющим ее лучшие страницы признаниями на тему «я и такой-то»; с ее стремительным темпом, пульсирующим всеми увлечениями и обидами художественной современности; с ее Сегодня, отрицающим ее Вчера; с ее Завтра, отрицающим ее Сегодня; с ее горячностью, разбросанностью, изменчивостью, непоследовательностью, недоговоренностью, — она одна, художественная критика, Критика Искусства с прописной буквы, может достаточно ответить трудным условиям нашего нынешнего существования, обнять все и представительствовать за всех, вместив в себя, кроме себя самой, еще и философию искусства, и историю искусства и теорию творчества, и художественную технологию и прочая, и прочая, — точно готовальня, предлагающая чертежнику свой полный набор...

В такие времена тяжелые главы исторических трактатов сменяются заостренными абзацами сочинений критических, а вместо введений пишутся прологи.

Таков и мой пролог к Альтману.

2.

Я рассказываю:

— как все смешалось в доме Облонских; как в искусстве стали замечаться невиданные дотоле процессы; как искусство перестало различать в себе отдельные течения; как признаки, когда-то отделявшие одну школу от другой, перестали быть такими признаками; как все признаки переместились и перетасовались, и все оказалось всюду, и нигде не оказалось ничего;

— как теоретики направлений, которые прежде говорили очень разные и непохожие друг на друга слова, и гордились тем, что говорили разное, и не могли друг с другом сговориться, и не уставали друг друга опровергать и отвергать, — вдруг с изумлением заметили, что все они стали говорить одно и то же, что каждый у каждого перенял его мысль и термины, и у всех все перемешалось, и все стали похожи как близнецы, и все поэтому стали равно ненужны, и было 6ы довольно какого-нибудь одного из них, все равно какого, который стал 6ы этой кашей кормить людей, согласных этой кашей кормиться;

— как художники разных течений, которые раньше работали по-разному, и очень старались быть разными, и гордились этим, и объявляли, что только они, которые так делают, суть художники, а другие, работающие иначе, суть не художники, а Бог знает что, — с таким же изумлением увидели, что и у них ничего непохожего друг на друга не осталось, и отличить их друг от друга больше нельзя, и каждый мог 6ы друг за друга писать, лепить и строить, и каждый мог 6ы на чужом произведении поставить свою подпись, а на свое произведение принять чужую, без ущерба для себя и без выгоды для другого;

— как, вследствие этого взаимопересечения и взаиморастворения, стало утрачиваться различие между художниками талантливыми и художниками бездарными; как у талантливых художников стали особенно настойчиво замечать и отмечать ошибки и слабости, а у художников бездарных — находить и подчеркивать какие-то особенности и приятности; как образовалась одна общая, огромная, бесформенная категория «художников вообще», которых одни критики огулом ругали, а другие огулом хвалили;

— как даже между народами и странами, дотоле руководившими движением искусства, и между народами и странами, лишь подбиравшими крошки с чужого стола, стала стираться разница, и как мир перестал понимать, что такое суть французы в искусстве, и что суть в искусстве немцы, и что суть в искусстве мы, русские;

— как вследствие этого произошла дальнейшая чепуха и чортова путаница; как немцы тут же ловко сочинили несколько теорий о том, что у них процветает искусство, чего мир раньше никак не мог разглядеть; как французы, растерявшись от хлынувших хлябей, единственный раз в истории забыли, что они — французы Божьей милостью, и собрались итти по части художественного ремесла на выучку к нам, русским, а по части художественного вкуса — к немцам; как мы; русские, сразу же потеряли стыд человеческий и страх божий и послали Ларионова и Гончарову обучать французов живописи, а у себя занялись семейными делами и петушиными боями, стравливая Якулова и Лентулова, и уверяя Лентулова, что он лучше Якулова, а Якулова, что он лучше Лентулова;

— как мастерские художников, раньше накрепко запиравшиеся из боязни, что сосед у соседа что-нибудь подглядит и стянет, вдруг открыли все двери настежь, — и все всех стали зазывать к себе, — и все у всех стали собираться, — и все всем стали жаловаться, что пошла чепуха и чортова путаница, — и все стали друг друга величать маститостями и знаменитостями, — и все стали друг у друга восторгаться оставшимися этюдиками и эскизиками, — и все стали друг за друга предлагать оставшиеся этюдики и эскизики в музеи и коллекции, — и все стали друг другу настолько добрыми друзьями, что на общих, огромных, бесформенных выставках, сменивших прежние выступления групп и течений, принялись с доброй улыбкой друг возле друга вешать оставшиеся этюдики и эскизики, как если 6ы от малых лет все были влюблены друг в друга, и никогда не было времени, что имя-рек не хотел висеть рядом с имя-реком, имя-рек требовал себе стену и место имя-река, и имя-рек кричал об имя-реке, что он сапожник;

— как везде заговорили о кризисе искусства; как заговорили о кризисе искусства у нас; как все согласились, что кризис искусства есть; как все у нас пришли в уныние; как пришли в уныние даже первейшие люди; как даже всехитрый Бенуа, дотоле один утверждавший, что все обстоит благополучно, ибо весь божий мир превратился в сплошной «Мир Искусства», — перестал играть лорнетом и пером, и затих; как даже всеядный Грабарь, из боязни отстать от века скупавший для музеев все у всех, и вешавший в музеях все возле всего, дабы всюду был сплошной «Мир Искусства», и Бенуа, его друг, был 6ы доволен, — теперь не знал, что у кого покупать, и что куда вешать;

— и как, как, над всей этой чепухой и чортовой путаницей, поверх унылой русской равнины, затопленной хлябями, —

— точно над водными безднами голубь Ноя или ворон Гильгамеша, —

— знамением времени, прищуриваясь, прицеливаясь, примериваясь, носился дух Натана Альтмана, зорко высматривающего твердую землю, и знающего, что нынче пришло его время, — время Натана Альтмана, — жить, творить и величаться.

3.

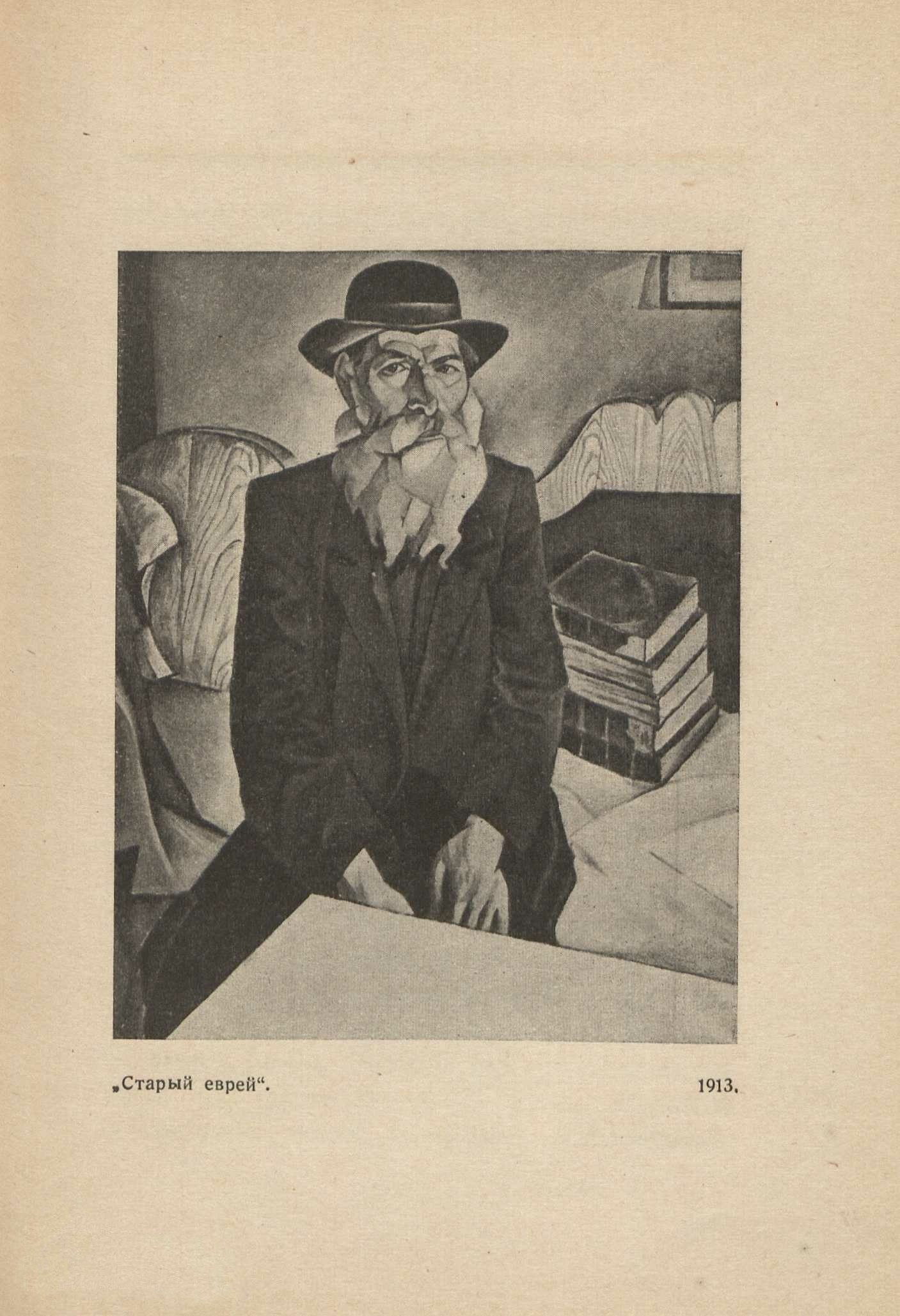

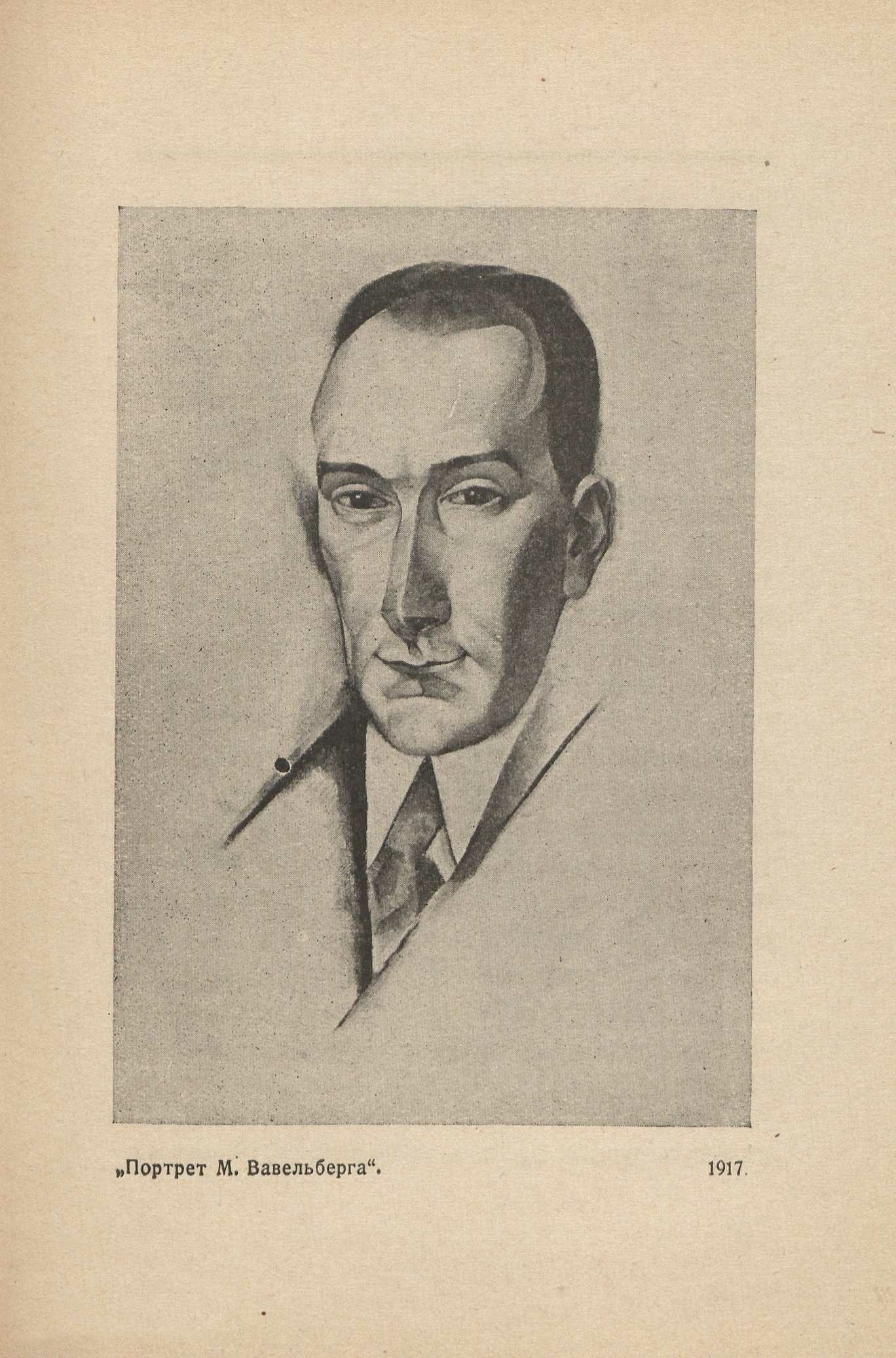

Эсхатологические черты в его облике так крупны, что их труднее проглядеть, нежели заметить. Он ходит среди нас живым символом потопа. Он не подмигивает и не принимает значительного вида, — но, поглядев на него, каждый знает, что в общей гибели этот спасется. Его внешний образ силен и закончен. Он зловещ и труден, но он покоряет нас впечатлением, что от него податься некуда.

У него скорее облик собирательного существа, нежели отдельной личности:

его душевный склад — пронзительный и острый, однако скрывающий свое жало, как кошка — когти, в мягкости поверхностного общения;

ум — холодный и быстрый, играючи разбирающийся в хаосе событий, всегда точно отличающий блеск летучих эфемерид моды от горения больших светочей современного искусства; но и всегда пригашающий свою слишком жадную разборчивость, дабы не испугать тех, с кем он приходит в соприкосновение;

темперамент — позволяющий ему чувствовать себя особенно хорошо именно в общем смятении и бестолковщине, легко нырять в панической толпе художников, как ныряют прирожденные люди ярмарок и давок, артисты человеческих скопищ, погружаясь в них, но не исчезая, и оказываясь поверх всех плеч и голов, на каком-нибудь бочонке, повозке или ларе, когда можно притянуть к себе взор и слух людских мирриад;

воля — напряженная и хищная, совершенно непоколебимая в стремлении добиться своего, умеющая затаиваться и выжидать, способная пригнуться до земли и даже войти в нее, чтобы не надломиться под тяжестью какого-нибудь гиганта искусства, настигшего Альтмана на общей дороге современности, но выпрямляющаяся эластично и уверенно сейчас же по мере того, как проволочившееся чудовище освобождает место;

восприимчивость — напоминающая лист бумаги, смазанный клеем, — удерживающая все, что налетит и осядет, — непропускающая мимо даже мелкого изобретения мелкого таланта и случайного приема случайной знаменитости, — складывающая их методически и настойчиво в запасах памяти;

вкус, — в противоположность уму, — медленный и осторожный, отодвигающий надолго возможность использовать собранное, — почти колеблющийся, почти готовый вовсе отказаться от точных определений и оценок, — но на последях, подхлеснутый умом и волей, всегда безукоризненный в своих конечных выводах, если и неприятный, то лишь тем, что носит на себе печать усилия и утомления, покрывая иногда искусство Альтмана как 6ы испариной лошади, под хлыстом сдвинувшей с места слишком большую кладь;

„Автопортрет“. 1912.

воображение — цепко держащееся за каждый достигнутый результат, — закрепляющее наглухо каждую удачу фантазии, — однако разогревающееся столь тяжело и медленно, что нам, зрителям, легко усомниться, есть ли у Альтмана действительная творческая изобретательность, или она подменена выдающимся даром комбинаций, хитрым уменьем размещать старые элементы на новый лад, пригоняя их друг к другу так, что швов и скреп не видно;

наконец, его искусство — до странности слаженное и чистое, искусство изумительно монолитное, искусство подобное биллиардному шару, гладкое, тяжелое, лощеное и холодное; искусство столь отточенное и отполированное, что с какой стороны к нему ни подойдешь, наталкиваешься на ровное сопротивление блестящей, округлой и ледяной поверхности; искусство возбуждающее в нас сначала удивление, а потом подозрительность: мастера последнего пятидесятилетия были не таковы, — они не трудились над тем, чтобы скрыть себя от нас; они приучили нас к тому, что в их искусство входы были всегда открыты; они могли нас не замечать и нами не интересоваться, и часто, великие чудаки, они утверждали, что нас просто нет, когда мы были у них под носом и возбужденной толпой шумели над их работами; но никогда они не ставили между собой и зрителями заборов, затворов и засовов; и вот: — стоя перед Альтманом, мы спрашиваем себя, откуда у него эта старательная замкнутость? и мы думаем: может быть и в самом деле у него есть что хранить, но может быть и то, что он слишком беден, и что это лишь тактика лукавой нищеты, нежелающей выдать себя: так Последний Дворянин где-нибудь в эмиграции будет носить, за неимением другой одежды, прямо на голом теле придворный костюм и на неприглаженной голове — треуголку.

4.

Альтман появился среди нас лет десять тому назад. Он появился бесшумно и уверенно. Однажды художники и художественники заметили, что их число стало на одну единицу больше, чем прежде. Но особого интереса это не вызвало. Альтман не шумел, не кричал «Я! Я!», не разводил теорий. Все произошло чрезвычайно спокойно и тихо; может быть надо сказать: все произошло чрезвычайно прилично. Альтман вошел в чужое общество как к себе домой, и сразу стал существовать в качестве равноправного сочлена.

Он сделал это с такой безукоризненной вескостью, что все инстинктивно подвинулись и дали ему место. Казалось, каждый был уверен, что все остальные, кроме него, хорошо знают вошедшего, и он, незнающий, пожалуй, даже виноват в том, что его не знает. Только два-три человека, понизив голос и наклонившись друг к другу, спросили, откуда прибыла молодая знаменитость, ибо по всей видимости, он был столь же знаменит, сколь молод. Но так как спрашивающие были из числа присяжных биографов и библиографов, у которых на карточках ничего не значилось под словом «Альтман», и интересами которых никто кроме них самих не интересовался, то и удовлетворить друг друга они не могли; а попытки расспросить других встретили даже обидное недоумение, до такой степени Альтман уже казался своим человеком и старым членом общества.

Все сразу забыли, что он неизвестно где родился, и неизвестно где вырос; никому не представлялось подозрительным, что у него как 6ы не было детства; что не могли назвать его учителей; что он держался зрелым художником, никогда не быв молодым; что он числился крайне левым, ничем того не проявив; что в своей работе он был гомерически скуден среди общего многоделанья; что никому не удавалось подглядеть его ошибок, колебаний и неудач; что это был художник без черновиков; что в 23 года он был так загадочно закончен; что в 23 года он был так странно музеен... — Магия, которой был наполнен воздух вокруг Альтмана, делала правдоподобным все неправдоподобное!

Благодаря ей, Альтман, как герой сказок, мог очутиться прямо в середине жизненной карьеры, и продолжать путь, которого он никогда не начинал. Альтман сразу занял место в виднейших группировках; Альтман сразу стал членом влиятельнейших кружков; Альтман сразу попал в поле зрения руководящей прессы; Альтман сразу приобщился к крупнейшим кошелькам художественной биржи. И среди всех этих удач, которых его сверстники ждут годами, а получают крупицами, он оставался спокоен и бесшумен: точно все делалось помимо него и за него; его судьба ни разу не изменила ему: кто-то, — не он сам, — хлопотал, чтобы «Дама с собачкой» попала в стены Русского Музея; кто-то — не он сам, — грозил и грохотал, когда старики «Мира Искусства» как-то обошли его избранием; кто-то продавал его единственную скульптуру в гельсингфорский Атенеум; кто-то засыпал его заказами, кто-то делал за него одно, кто-то делал за него другое: кто-то за Альтмана всегда прокладывал путь Альтману.

<...>

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 35,7 МБ).

24 ноября 2022, 17:18

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий