|

|

Бэнем Рейнер. Новый брутализм: этика или эстетика? — Москва, 1973  Новый брутализм: этика или эстетика? / Бэнем Рейнер ; Пер. с англ. — Москва : Стройиздат, 1973. — 199 с., ил.

В книге рассматривается архитектурное направление, названное критиками и архитекторами Запада «брутализмом». В ней рассказывается о том, чем могла бы стать творческая программа бруталистов-Смитсонов и чем она стала. Анализируются этапы трансформации брутализма из движения в «стиль»: полемика послевоенного функционализма с довоенным (распад СИАМ), влияние Ле Корбюзье, превращение туманных социально-этических идей в четкие эстетические, преобразование «архитектуры реформ» в очередную реформу архитектуры. Книга богато иллюстрирована.

Издание рассчитано на архитекторов и искусствоведов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор этой книги не претендует на роль теоретика. Его с полным правом можно отнести к узкой группе первоклассных критиков архитектуры и дизайна: американцы Артур Пуллос и Ральф Каплан, итальянец Карло Арган, англичанин Рейнер Бэнем. Эту группу «сверху» ограничивают англичанин Герберт Рид и японец Нобору Кавадзоэ, каждый из которых — критик и теоретик в одном лице; «снизу» — француз Мишель Рагон, одновременно возглавляющий «второй эшелон» интерпретаторов и популяризаторов. Бэнем принадлежит к группе лоцманов, не только и не столько описывающих уже существующее, сколько соучаствующих в работе архитекторов и дизайнеров по созданию нового. Именно такую роль не столь давно играли Аполлинер — во французской художественной культуре; Эфрос, Пунин, Брик, Тугендхольд — в предреволюционной русской и ранней советской.

В последнее время конструктивная, созидательная роль критика в архитектуре поблекла, как-то затерялась в море больших и малых текстов по частным поводам. Уже только поэтому книга о брутализме представляет для нас особый интерес. В известной мере ее можно рассматривать как профессиональный образец активной позиции критика, который здесь, в этой книге, подводит итог собственной работе над осознанием брутализма в течение десятилетия.

Бэнем, как сказано выше, не теоретик. Но это отнюдь не означает, что книга популярна и общедоступна. Любой ее абзац, подобно айсбергу, предъявляет на поверхности лишь часть своего содержания. Остальное — это то общее, что заранее известно и автору, и читателю. Автор заключает здесь с читателем конвенцию: говоря об общеизвестном в художественной культуре XX века — ограничиваться сокращениями, аббревиатурами. Каждая из них — не более чем символ весьма расплывчатого содержания, но этот символ указывает на вполне отчетливый смысл для тех, кто знает.

Предполагается, что читатель и автор вкладывают один смысл в символ «современная архитектура» (грубо говоря, все то, что сменяет закостенелую эклектику «Эколь де Боз Ар», все, для пересказа чего нужна отдельная книга, и не одна), один смысл в символ «современное движение» (то же, но в контексте всей художественной культуры, включая в нее историю групп и организаций типа СИАМ).

Предполагается, что (прежде всего через книги Ле Корбюзье) известно, что такое длящаяся с античных времен «средиземноморская традиция» организации жизненного пространства: от дома до города. Что известно содержание символа «открытое общество», который вместе с символами «общество равных возможностей», «общество изобилия», «потребительское общество» и т. п. входит в арсенал подручных средств официальной идеологии ведущих капиталистических государств и заменяет собой «неудобное» слово капитализм.

Предполагается, что читателю известны сложные взаимоотношения между Баухаузом Гропиуса и голландской группой «Стиль», в которой первую скрипку играл ван Дусбург, и что ему известны этапы непростой истории новейшей японской архитектуры, прошедшей через испытание Райтом («Империал Отель» в Токио) и Ле Корбюзье (Музей современного западного искусства в том же Токио).

Обо всем этом и еще о многом другом читатель книги Бэнема должен, как минимум, иметь общее представление. Если его нет, эту книгу можно пролистать, но читать почти бесполезно — предисловие к небольшой книге не должно и не может заменять собой предварительное знакомство с культурным фоном описываемых в ней событий. В то же время читателю, готовому к аналитическому восприятию нового в новейшей архитектуре, т. е. способному встроить критически переосмысленную новую информацию в уже имеющуюся систему знаний, книга Бэнема должна помимо ее познавательной ценности доставить еще немалое интеллектуальное наслаждение. Этот текст обладает известной открытостью — каждый может достраивать его в сознании по-своему.

Рейнер Бэнем наименее «англоцентричен» из известных мне британских критиков и отнюдь не страдает традиционной для них неприязнью к тому, что делается «на континенте». Но он писал книгу прежде всего для английских архитекторов — некоторые подтексты, связанные с этим немаловажным обстоятельством, нуждаются в комментарии.

Зарождение брутализма в его идеологической версии (то, что Бэнем называет этикой, имея в виду не область философских знаний, а общие принципы и гражданскую ориентацию), а не в поздней стилистической версии, которую Бэнем называет эстетикой, неотделимо от интеллектуального климата послевоенной Великобритании.

Победа лейбористов на выборах, национализация ряда отраслей промышленности, ряд реформ в социальном обеспечении, осторожные разговоры тогдашних лейбористских лидеров об «английском пути к социализму» разбудили у радикальной интеллигенции надежды на реализацию либеральных мечтаний, увядших вскоре после фултоновской речи Черчилля. Однако несколько лет активного и резкого сведения счетов со всем довоенным прошлым империи от Ллойд-Джорджа до Чемберлена отпечатались и на смелости урбанистического проектирования, и на энергии «сердитых молодых людей» в литературе, театре, кино, и на формировании кредо Смитсонов, и на мышлении тех, кто увидел в смитсоновском брутализме идейный ориентир в создании новой архитектуры.

Новая «ярмарка тщеславия»— так называемый Фестиваль Британии— уже в 1951 г. показал всю силу, всю цепкость буржуазного традиционализма, показал (конечно, тогда это заметить было труднее, чем сейчас) иллюзорность надежд на скорое переустройство любого элемента британского общества. Фактически, уже с этого момента, т. е. еще до формального провозглашения бруталистской доктрины, определилась неизбежность ее будущего вырождения только и исключительно в стилистическое направление — в «эстетику», если воспользоваться словарем Бэнема. Однако социальный реформизм первых послевоенных лет не исчез полностью.

Его следы заметны в английской системе местного самоуправления, без которой не мог бы возникнуть «хабитат» Парк Хилл в Шеффилде, которому в книге справедливо уделено много внимания. Его следы заметны в частичной реформе среднего образования (не затронувшей, естественно, традиционные частные колледжи), без которой не была бы возможна школа в Ханстэнтоне — декларация брутализма во плоти. Его следы отчетливо видны в самой направленности текстов английских бруталистов. Не случайно в них столь важное место занимает проблема «заднего двора», по-прежнему являющегося основным местом общения и детских игр в бедных районах британских городов. Попытка сохранить человеческую ценность «заднего двора», в результате которой возникает композиционная система «улиц-палуб», остается одной из ключевых составляющих «этики» брутализма.

Бэнем еле заметно акцентирует оживление романтизма в бруталистской программе — как признак, слишком очевидный для английского читателя, чтобы о нем говорить специально. Но именно особенность бруталистского романтизма представляет для нас особый интерес. Естественно, отбрасывая романтизм Империи в стиле киплинговской школы, отбрасывая романтизм «живописной школы» в архитектуре, выросшей из традиции британского поместья, бруталисты обращаются к американскому романтизму. Это романтизм большого города, блистательно выраженный еще О'Генри, ярмарочной пестроты реклам и луна-парков: простора автострад и культа автомобиля. Это романтизм, которого не сумел и не захотел понять импортированный в Америку из довоенной Европы гропиусовский рационализм.

Трудно понять всю радикальность бруталистского романтизма, если не учесть (Бэнем лишь раз ссылается на это, опять-таки в силу очевидности для английского читателя, да и для самого автора тоже), что эстетический вкус среднего англичанина, а значит и среднего архитектора тоже, десятилетиями формировался не столько английской классикой, сколько иллюстрациями к «Давиду Копперфильду», «Алисе в стране чудес» или «Сказкам матушки гусыни». Сейчас, особенно после того, как в конце 60-х годов именно Лондон стал средоточием авангардизма во всех видах искусства, когда именно в Лондоне возникло крылатое выражение «разрешающее общество» в связи с растерянностью перед натиском хиппизованной молодежи, трудно себе представить, что в момент зарождения бруталистской программы Англия была глубокой провинцией в мировой художественной культуре

Континентальный «авангард» здесь был почти неизвестен. Имена ван Дусбурга, Макса Билла, Пита Мондриана или Курта Швиттерса, кроме немногих знатоков, никому не были известны. Корбюзианская эстетика «белой архитектуры» была известна из вторых рук и воспринималась априорно негативно. Все, что делалось в Америке, заранее определялось как прежде всего вульгарность, и выставка абстрактного экспрессионизма Джексона Поллока своей неожиданной непонятностью вызвала сенсацию. Марсельский дом Ле Корбюзье произвел в кругу английских архитекторов подлинный шоковый эффект. Только в этом контексте становится понятным внимание, с которым Бэнем характеризует выставку «Параллели: жизнь и искусство», организованную Смитсонами, Хендерсоном и Паолоцци. Только учтя глубокий консерватизм тогдашнего английского дизайна, против которого провозглашал филиппики другой страстный критик, но посредственный теоретик Джон Глоаг, можно понять энтузиазм Смитсонов по отношению к рядовому американскому коммерческому дизайну в период работы над «Эплайанс Хаус».

Наконец (в силу той же очевидности, Бэнем упоминает об этом между прочим), нужно учесть ту роль, которую при смятенности чувств английских архитекторов в послевоенные годы приобретали журналы. Смена редакторов сначала «АД» («Architectural Design»), а затем и «Архитектурного обозрения» («Architectural Review») имела принципиальное значение в расширении влияния Смитсонов и их брутализма.

Стиль Рейнера Бэнема создает некоторые затруднения для читателя. Он пишет книги так же, как статьи: лишь последующий абзац делает до конца понятным предыдущий; не все мысли получают округлое завершение; причинную связь между двумя фрагментами текста можно иной раз установить только по прочтении всей книги. Несколько непривычна манера Бэнема одухотворять не только материализованные следы деятельности (здание «выражает», «содержит», «в здании сконденсированы наиболее интеллектуальные устремления»), но и абстрактные понятия («брутализм стремится превратить стандарты в построенный «факт»... и т. д.). Поскольку здесь литературный стиль и стиль самого мышления решительно неотделимы друг от друга, перевод книги максимально приближен к оригиналу.

Рейнер Бэнем настолько свободен от стереотипов, насколько это вообще возможно для западного критика. Для него очевидна относительность «правильного» в архитектуре, а при столкновении с новым явлением у него нет заранее заданной идеи, которая может даже искушенного критика заставить втискивать новое в рамки уже известного. Бэнем — тот тип критика, который остро нужен архитектуре для ее развития: он выполняет важнейшую функцию интерпретатора, изобретателя имен, переносчика идей в момент их становления.

Отказ от теоретической задачи, разумеется, не только дает преимущества — оперативность, но и ограничивает возможности. Автор этой книги — критик сего дня, не рискующий предвидением или не желающий ничего предвидеть. Ему достаточно того, что уже возникло, но еще почти никому не известно; того, что будет «через несколько минут», что еще не приобрело стереотипного смысла, зафиксированного в очередном слове — символе. Творчество Бэнема — непрерывная охота за «иной архитектурой», где бы ни появились признаки ее рождения, действительные или иллюзорные. «Иное искусство» как цель и программа сказано не им, но он привнес фразу Тапье в архитектуру; только прочтя книгу, можно понять, какое содержание вкладывает автор в образ и символ «иная архитектура». Слово «брутализм», как автор считает долгом сообщить незамедлительно, придумано не им, но им оно введено в архитектурные тексты, а через них — в культуру.

Книги западных критиков нередко пестрят идеологическими натяжками, встречаются и грубые ошибки в интерпретации фактов. В этой книге такого нет — Бэнем сам дает принципиальную критическую оценку явлению в архитектуре, которое получило имя «брутализм». Он анализирует его появление, показывает сложные зигзаги его биографии, случайные и закономерные, показывает его трансформации в крайние формы и наконец увядание в «стиль».

В поиске «иной архитектуры» Бэнем не нашел ее, зато натолкнулся на достаточно интересный процесс — подъем обратной волны интересов «молодой архитектуры». Вопросительный знак в подзаголовке не случаен — казалось бы, Рейнер Бэнем сам снимает вопрос в конце работы утверждением: «эстетика», а не «этика», вопреки первоначальным декларациям Смитсона. И все же, это «этика» тоже, но только речь идет уже об этике в рамках художественного начала. Возврат к профессионализму, отказ от социологического по устремлениям жизнестроительства — вот суть развитого брутализма как художественного течения.

«Данное решение данной задачи в данных условиях» — как бы ни подчеркивалось в книге влияние Ле Корбюзье, что само по себе интересно, это «бруталистское» кредо означает принципиальный отказ от абсолютного. Это принципиальный отказ от поисков «архитектуры на все времена», столь характерных для пионеров новой архитектуры. «Делай, как Корбю делает, а не как он говорит» — этот цитируемый Бэнемом популярный в конце 50-х годов лозунг выражает новую стадию отношения к великому мастеру. Слой рассуждений, столь важный для самого Ле Корбюзье, решительно, целиком отбрасывается в этике брутализма, тогда как виртуозная художественная техника, изобретательность и формотворчество возводятся на пьедестал сами по себе.

Рейнер Бэнем искал в брутализме «иную архитектуру», новый язык для выражения нового социального и культурного содержания, которое (Бэнем не одинок в этой убежденности) не может быть выражено традиционными архитектурными средствами. Однако в шеффилдском комплексе, представленном в книге как высшее выражение зрелого брутализма, автор не находит и следа «иной архитектуры», видя лишь высокий профессионализм конкретного выражения художественной программы, столь же органично соответствующей традиционно типичному английскому «соседскому сообществу», как комплекс Маекавы соответствует японскому. С этого момента, с этой констатации брутализм утрачивает для Бэнема существенный интерес, ибо проблематика художественного вкуса в чистом виде мало его волнует. К оценке брутализма, содержащейся в этой книге, трудно добавить что-либо существенное — здесь зафиксированы не только постепенное сужение программы брутализма, его перерождение из «гневного» направления мысли молодых британских архитекторов в стилистическое направление, но и «канонизация» ряда художественно-композиционных приемов, отождествляющихся с понятием «брутализм».

В. Глазычев

1.1. ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...

Один из довольно забавных аспектов последних работ по истории архитектуры заключается в том, что изобретение термина «новый брутализм» уже окутано покровом исторической тайны, несмотря на то, что он появился сравнительно недавно, в начале 50-х годов, причем появился при таких условиях, которые для любого интересующегося этим вопросом историка должны были бы раскрыть саму сущность всего процесса. Такая таинственность объясняется двумя весьма простыми обстоятельствами: во-первых, термин «новый брутализм» был, по существу говоря, создан до появления такого архитектурного движения, которое можно было бы охарактеризовать этим термином; во-вторых, этот термин был затем как бы переориентирован и стал употребляться применительно к определенному движению, к которому он подходил в силу причин настолько тривиальных и нелепых, что их до последнего времени нельзя было принимать всерьез. Затем эпитетом «новый брутализм» стали нарекать такие необыкновенные и значительные произведения архитектуры, что объяснять происхождение этого термина «чьим-то прозвищем» оказалось совершенно невозможно.

Почти с полной уверенностью можно утверждать, что слово «брутализм» было придумано Гансом Асплундом, сыном Гуннара Асплунда. Он поясняет появление этого термина в своем письме Эрику де Маре, опубликованном в одном из номеров журнала («Архитектурное обозрение») в 1956 г.¹, и нет никаких оснований ставить его слова под сомнение.

____________

¹ «Architectural Review», 1956, № 8.

«В январе 1950 г. я работал в одной мастерской с моими коллегами Бенгтом Эдманом и Леннартом Холмом, которые в то время проектировали жилой дом в Упсале. Рассматривая их чертежи, я с мягким сарказмом назвал их необруталистами. Следующим летом этот термин был основа упомянут в шутливом тоне на каком-то празднестве, где я был со своими английскими друзьями Майклом Вентрисом, Оливером Коксом и Грэмом Шэнклендом. Когда в прошлом году я встретился с ними же в Лондоне, они мне сказали, что привезли этот термин обратно в Англию, что он распространился, как пожар, и был, как это ни удивительно, воспринят определенной группой молодых английских архитекторов».

Но если можно считать правильной такую версию возникновении термина, то версия его распространения в Англии может вызвать сомнения (хотя Асплунд этого знать не мог). Необрутальность — это не то же самое, что новый брутализм, а получил распространение в Англии и был воспринят молодыми архитекторами именно этот последний термин. Разница заключается не только в самой форме слов: необрутальность — это стилистический ярлык, подобный таким ярлыкам, как неоклассический или неоготический, тогда как новый брутализм является понятием «этики, а не эстетики». Он обозначает программу действий или отношение к архитектуре.

Тем не менее термин «бруталистский» был, безусловно, возвращен в Англию тремя архитекторами, о которых говорит Асплунд. От них он перешел в обычный, разговорный словарь двух основных центров архитектурных дискуссий, существовавших в то время в Лондоне: в Архитектурную ассоциацию (профессиональный клуб, имеющий при себе архитектурную школу) и в Архитектурное управление Совета Лондонского графства, который в то время вступал в стадию высочайшей производительности. Но надо сказать, что в обстановке профессиональных дискуссий слово «бруталистский» применялось в довольно специфическом смысле. Что бы Асплунд ни подразумевал под этим словом, Кокс и Шэнкленд, по-видимому, применяли его в основном для определения современной архитектуры, выраженной в ее наиболее чистых формах, характерных для того времени, в частности в работах Мис ван дер Роэ. В то время в Лондоне наиболее упорными поборниками такого рода архитектуры были Элисон и Питер Смитсоны, авторы школы «мисовского» типа в Ханстентоне, которая обычно считается первым бруталистским зданием. Термин «бруталистский» был, безусловно, привязан к их идеям случайно и мимоходом, но он укрепился за ними по двум причинам: во-первых, потому, что эти архитекторы хотели создать из этого термина нечто серьезное, и, во-вторых, потому, что Питер Смитсон в свои студенческие годы был известен под прозвищем «Брут», в силу предполагаемого сходства с классическими бюстами римского героя. Последнее обстоятельство было настолько нелепо, что оно распространилось так же быстро, как архитектурная репутация Смитсона: уже до первой поездки Питера Смитсона в Америку ученики Зигфрида Гидиона придумали новую версию — «брутализм — это Брут плюс Элисон», но корреспондент журнала «Architectural Design», который написал, что «если бы Элисона прозвали Фидо, то, безусловно, результатом явился бы термин «New Fidelity» (новая верность)¹, явно не понял существа вопроса. К тому времени, когда Питер Смитсон в декабре 1953 г. передал в печать свое суждение: «В сущности говоря, если бы это здание было построено, оно явилось бы первым образцом нового брутализма в Англии...»², — события развернулись настолько бурно, что ни одно слово, кроме слова «брутализм», не смогло бы выразить того, что Смитсоны и многие другие представители их поколения считали необходимым выразить, несмотря на то что они еще не создали архитектуры, способной воплотить в себе это выражение. Даже если в декабре 1953 г. нового брутализма как такового еще не существовало, существовала настоятельно его требовавшая ситуация, которую необходимо было проанализировать для того, чтобы понять, как могло случиться, что шведское слово, случайно попавшее в английскую среду, превратилось в лозунг, получивший отклик во всем мире.

____________

¹ Непереводимая игра слов. (Прим. пер.)

² «Architectural Design», 1953, № 12.

1.2.

Английская среда, в которую попало шведское слово, характеризовалась острой и упорной полемикой по вопросам стиля, полемикой, неслыханной в Англии с XIX в., хотя лишь очень незначительная доля бурных дискуссий была в то время отражена в печати. Это отчасти была классическая ссора поколений, но ссора, почти целиком сосредоточенная и сконцентрированная в пределах одной организации — в Архитектурном управлении Совета Лондонского графства, служившего чуть ли не единственным местом, где только что окончившие институт архитекторы могли в начале 50-х годов найти работу. Открытый и напряженный характер этой ссоры был обусловлен одним наиболее существенным фактором — тем, что общественная сознательность старшего поколения управления привела их к приятию коммунистической доктрины¹.

____________

¹ В данном случае понятие «коммунистическая» означает принятие марксистской доктрины в отношении эстетики, не подразумевая при этом принадлежности к коммунистической партии, поскольку в то время среди британских архитекторов был ряд людей, сочувствующих эстетическому аспекту марксистской доктрины. (Прим. ред.)

Такого развития событий следовало ожидать — социальная ориентация в архитектурном сознании является английской традицией, уходящей корнями к Уильяму Моррису. Самые ранние работы Архитектурного управления Совета Лондонского графства, осуществленные вскоре после его основания, относились в своем большинстве к такой «социальной» области, как жилищное строительство. Кроме того, на подъем современной архитектуры Англии 30-х годов значительное влияние оказали как социальная направленность работ таких выдающихся архитекторов-эмигрантов, как, скажем, Гропиус, так и политика «Народного фронта» и гражданская война в Испании (событие, оставившее навечно шрамы на сознании английской интеллигенции). Многие архитекторы, возвратившиеся после второй мировой войны к своему творчеству (или образованию), сражались на войне за создание мира, способного обеспечить какую-либо форму социализма², и были ярыми приверженцами идеологии лейбористского правительства, пришедшего к власти на первых послевоенных выборах в 1945 г. Нет ничего удивительного в том, что они искали источников вдохновения там, в тех странах, которые смогли показать примеры развитой архитектуры «общества благосостояния» и именно поэтому такие архитекторы, как Оливер Кокс и Грэм Шэнкленд, приехали в Швецию и вели беседы с Гансом Асплундом.

____________

² Имеются в виду многочисленные программы в духе социал-реформизма, имеющие мало общего с научным социализмом. (Прим. ред.).

Но, помимо интереса к Швеции со стороны архитекторов, придерживавшихся коммунистической идеологии, наблюдалась сознательная попытка создать английский эквивалент архитектуры социалистического реализма.

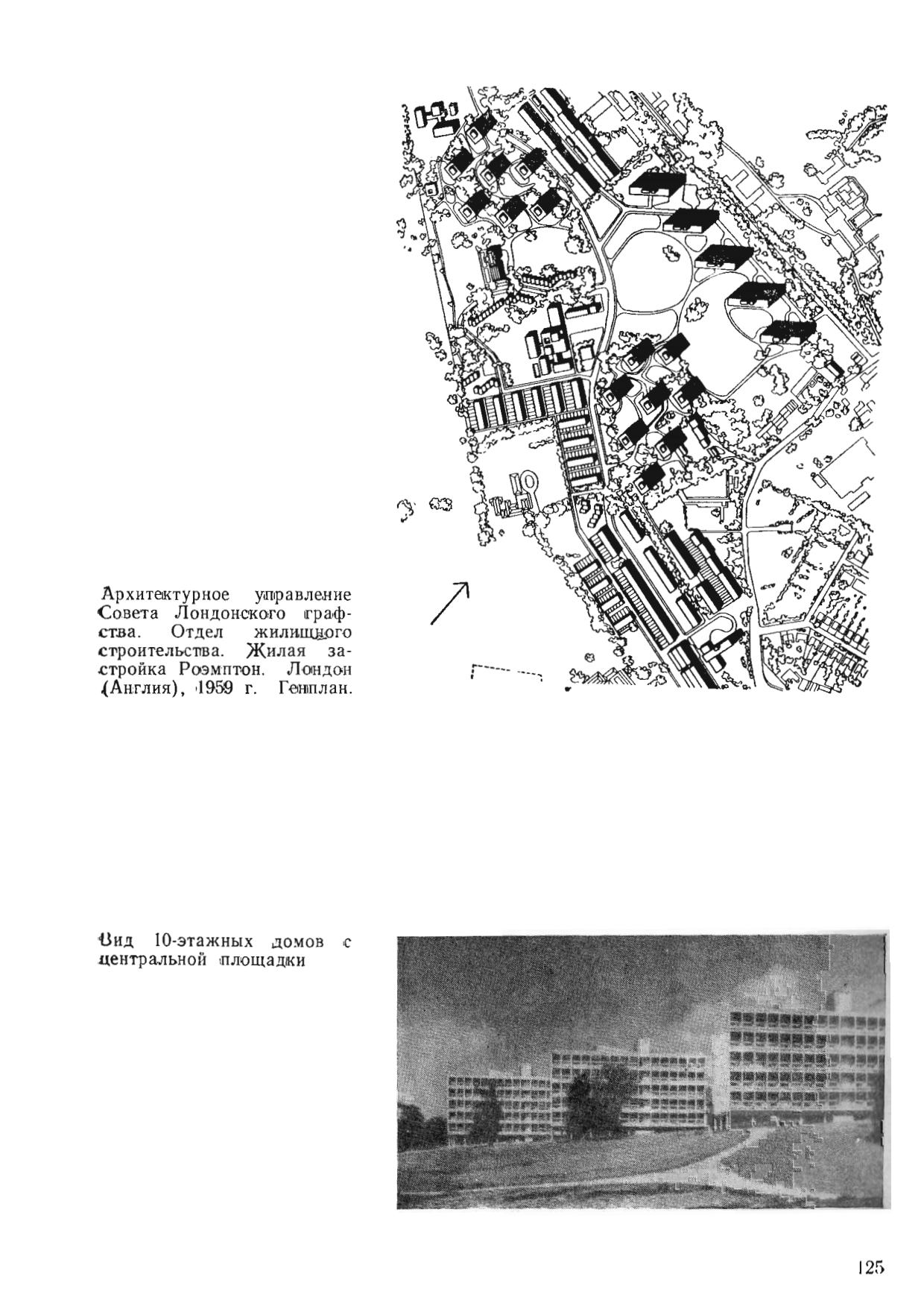

Укрепление архитектурной направленности коммунистами, занимающими средние ряды в архитектурной иерархии Совета Лондонского графства, частично базировалось на искреннем убеждении в том, что все то, что так или иначе связано с английским кирпичным строительством XIX в., являет собой правильный подход (в оправдание этому они приводили «Красный Дом» Уильяма Морриса¹, построенный Филиппом Уэбом). Послевоенные годы развеяли надежды всех и каждого, но для архитекторов, стремящихся к благосостоянию народа, последовал еще ряд разочарований — падение лейбористского правительства в 1951 г. и нелепая антикоммунистическая травля, проникшая во все сферы общественной жизни, даже в архитектуру. Отрицательные стороны настроения молодого поколения прекрасно поясняются раздраженным заявлением Джеймса Стерлинга: «Давайте признаем, Уильям Моррис был шведом». Основное значение этого заявления не в его фактической точности, а в эмоциональном выражении истины, полностью отрицающем стиль для всех видов архитектуры, ориентированной на удовлетворение потребностей людей. Возрождение Уильяма Морриса, или «архитектура — народу», или любой термин, принятый для того, чтобы придать сатирический оттенок попыткам возродить методы строительства XIX в., строительства в кирпиче с маленькими сводчатыми окнами, иногда облагораживалось напыщенным названием «новый гуманизм». Само это название является не чем иным, как перефразировкой термина «новый эмпиризм», изобретенного журналом «Архитектурное обозрение» для определения характерного для шведов отхода от современной архитектуры. В условиях полемики слова «новый брутализм» заключают в себе совершенно очевидные элементы пародии, присущей обоим вышеуказанным движениям, которые на практике часто бывает трудно отличить одно от другого при их реализации в зданиях. И в том и другом случае их направленность, очевидно, выражена через масштаб коттеджей, т. е. в стиле, базирующемся на сентиментальном отношении к традиционным зданиям XIX в. — со скатными крышами, кирпичными и оштукатуренными стенами, балконами, нарядной окраской, с тенденцией к сложным деревянным деталям и к живописной группировке домов на участке. Архитектура жилой застройки участка Элтон Ист, входящего в состав ныне знаменитого жилого комплекса Роэмптон Совета Лондонского графства, могла бы с равным успехом являть собой пример нового эмпиризма — по мнению Николая Певзнера, она характеризуется влиянием Швеции.

____________

¹ Причисление английского мыслителя к «шведам» — выражение сарказма по поводу английских политиков, оказавшихся не в состоянии реализовать программу реформ социального обеспечения аналогичных тем, которые были проведены в жизнь социал-демократическими правительствами скандинавских стран. (Прим. ред.).

Упоминание имени Певзнера в данном случае вполне уместно и вот почему. Тот вид архитектуры, против которого восставали молодые бруталисты, поддерживался еще одной идеологической опорой — редакцией журнала «Архитектурное обозрение», энтузиазм которой в отношении живописной планировки некоторые представители поколения бруталистов еще не могли в это время забыть и простить. В течение военных лет Певзнер и ряд других теоретиков, таких, как X. Ф. Кларк, занимались исследованием английской живописной планировки¹ XVIII и начала XIX в. И именно на основании этой работы Айвор де Вольф (псевдоним одного из редакторов «Обозрения») потребовал впоследствии полноценного изложения теории «городского ландшафта». Такая теория должна была базироваться на найденных или данных элементах каждой планировочной проблемы, и ввиду того, что этим элементам придавалось наивысшее значение, эта теория оказывалась еще более эмпирической, чем шведское проектирование жилищ того периода. Подход, согласно которому «о каждом случае судят по существу дела», базируется на прочной традиции британского либерализма, демократии и обычного права, но этот подход представлял собой абсолютно незначительную ценность для более молодого поколения, которому данные элементы существующей планировочной проблемы казались социальным хаосом, миром в руинах, перспективой атомного уничтожения и полным отказом старшего поколения от архитектурных стандартов.

____________

¹ Термин «живописная» в данном случае означал чисто изобразительную концепцию планировки парков, образцовых сел и т. д., воспроизводившей пейзажи, напоминающие картины таких художников, как, например, Клод Лорэн, или его английских последователей. Поскольку это предусматривало свободную группировку зданий и адаптацию ландшафта и сооружений, эта концепция превратилась в излюбленный метод исторического оправдания свободной, асимметричной планировки зданий и элементов градостроительства. Города-сады Реймонда Унвина (например, Лечуорт), вероятно, представляют собой ту отправную точку, из которой этот комплекс идей развился в сознательную доктрину (1903 г.), и «экономная» схема, созданная Смитсоном, является самым выдающимся примером, рассмотренным в этой книге.

Последний аспект существующего положения беспокоил их больше всего. Основное требование теории живописной планировки — всегда «принимать в соображение дух местности»², по-видимому, высказано с тем, чтобы оправдать и даже санкционировать готовность скомпрометировать каждую подлинную архитектурную ценность, подчиниться всему тому, что было наиболее провинциальным и второсортным в общественной и духовной жизни Англии. Такое «нежное» отношение к архитектуре некоторой части поколения среднего возраста можно, конечно, объяснить вполне понятными соображениями исторического порядка. Во время второй мировой войны они защищали некую версию британского образа жизни на самых различных участках земного шара, но качество этого образа жизни постепенно понижалось (особенно в области искусства) в силу изоляции от таких центров, как, например, Париж, которые из поколения в поколение оказывали стимулирующее и отрезвляющее влияние на британскую интеллигенцию.

____________

² Цитата из книги Александра Поупа, которая часто приводилась в «Архитектурном обозрении».

В Англии за время войны возникла и получила развитие романтическая и, в соответствии с модой, несколько патологическая школа ландшафтно-городской живописи, примерами которой могут служить работы Джона Пайпера и Грэма Сатерлэнда, причем идеи этой школы оказали влияние на выражение некоего элегантного отчаяния, нашедшего отражение в целом ряде областей британской культуры в последующий период мира. Так, Пайпер, сделал суперобложку классического памятника послевоенного интеллектуального самосожаления — «Тревожной могилы» Сирила Конолли, сделал также суперобложку и иллюстрации к книге «Замок на земле», представляющей собой типичный пример «мыслей о доме за границей» военного времени, сентиментальное воспоминание (написанное в Каире) о достоинствах и не слишком опасных пороках Викторианского пригорода, написанное видным критиком Дж. М. Ричардсом, который, как и Певзнер, был редактором «Архитектурного обозрения». Эта книга, в частности, расценивалась молодежью как явная измена всему тому, за что, как предполагалось, должна была стоять современная архитектура, и как последнее предательство рассматривался тот факт, что книга была написана человеком, чье «Введение в современную архитектуру» действительно послужило многим представителям молодого поколения введением в искусство архитектуры.

Нельзя сомневаться в том, что все переживания военных лет внесли путаницу в устремления и цели и притупили наступательное движение людей, которым были доверены такие крупные работы, как проектирование новых городов или Фестиваль Британии¹ в 1951 г. Глядя на эти работы, молодое поколение было охвачено гнетущим ощущением того, что современная архитектура утрачивает силу, что ее чистая догма разбавляется политическими деятелями и соглашателями, утратившими интеллектуальную энергию. Конечно, среди представителей молодого поколения подобное ощущение переживали не только архитекторы. Их восстание сравнивали с восстанием писателей-романистов группы «Красный кирпич»² и с «сердитыми молодыми людьми»³ британского театра, но хотя действительно многие бруталисты вышли из «красно-кирпичных» университетов и придерживаются абсолютных и бескомпромиссных точек зрения, характеризующих «молодых сердитых», нельзя забывать тот факт, что новые бруталисты впервые появились на несколько лет раньше первого «сердитого» спектакля «Оглянись во гневе» и что они начисто отвергали провинциальный фон, который так высоко ценили романисты, подобные Джону Уэйну и Кингсли Эмису.

____________

¹ Фестиваль Британии (Festival of Britain) — выставка в Лондоне 1951 г., задачей которой было прежде всего оживить экономику и культуру, развить потребительские ориентации широких слоев населения. Фестиваль ознаменовал собой наступление послевоенных тенденций, в культуре дал возможность эксперимента многим английским архитекторам и дизайнерам. В большинстве случаев эта возможность не была использована, и в целом фестиваль демонстрировал эклектизм по поводу «нового стиля». (Прим. ред.)

² «Красно-кирпичные» университеты (названные так по материалу, из которого построено большинство университетских зданий), обычно относятся к постройкам XIX в., тогда как более старые британские университеты, такие, как Оксфорд или Кембридж, в основном построены в камне. Новые университеты никак не сумели заслужить того социального значения и политического престижа, который был характерен для старых университетов, и поэтому они являются одним из главных источников порождения социального и интеллектуального протеста в Британии. (Прим. ред.).

³ «Сердитые молодые люди» — Селинджер, Осборн, Брейн и др. — выразили настроения большой группы новой интеллигенции, часто происходящей из рабочей прослойки, в их столкновении с противоречиями послевоенной Англии. Как правило, по достижении желанной позиции в общественной иерархии гнев улетучивался вместе с молодостью. Сейчас «молодые сердитые» — это уже классика, закрытая страница послевоенной культуры, а эстафету «гнева» переняли у них тоже уже принадлежащие истории американские «битники». (Прим. ред.).

Вместо этого они умышленно выискивали непровинциальные образцы и мерялись силами с личностями международного масштаба. Они приняли за образец таких людей, как Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Филип Джонсон (тогда еще находившийся в своей ван-дер-роэвской стадии), Алвар Аалто или Эрнесто Роджерс. Они отвергли своих непосредственных британских предшественников... На VIII Международном конгрессе современной архитектуры в 1951 г. молодежь захватила зал заседаний с тем, чтобы сидеть у ног «великих мастеров», принципы которых они были способны уважать (что бы там ни случилось позднее), а не слушать своих старших английских коллег, к которым у них начало нарастать чувство презрения.

В то же время они, по-видимому, намеревались найти для своих архитектурных концепций историческую основу, лежащую за пределами английской традиции. В этом случае Певзнер опять был авторитетом, который они должны были свергнуть. Его работа «Пионеры современного движения» чрезвычайно высоко оценивает вклад англичан в развитие современной архитектуры, но наряду с этим в очерке, опубликованном в апреле 1954 г., он приводит убедительные доводы за дальнейшее применение «живописных» методов в работах даже таких архитекторов, как Ле Корбюзье. Статья была совершенно сознательно предназначена дли проходившего в то время общественного обсуждения проблемы живописности: она была написана как ответ на радио-беседу, в которой Базиль Тейлор (популярный в те дни эстетик и философ) резко критиковал вредное влияние концепции живописности, тогда как Певзнер спровоцировал энергичный отпор со стороны Алана Колкоуна, видного, хоти довольно редко выступающего в печати, поборника архитектурных идей молодого поколения¹.

____________

¹ Текст выступления Тэйлора по радио напечатан не был. Статья Певзнера появилась в апрельском номере «Architectural Review», 1956 г., поправка Тейлора в июньском номере, а письмо Колкоуна (с ответом Певзнера) в июльском номере «Architectural Review», 1954 г.

Молодое поколение искало исторического оправдания своих собственных позиций, причем искало его в двух главных исторических разделах в традициях современной архитектуры как таковой и в значительно более отдаленных традициях классицизма. В первом случае они придавали особенно большое значение формосозидателям — не только Ле Корбюзье и Мис ван дер Роэ, но и таким фигурам, как Ритфельд, чей жилой дом, построенный для Шрёдера, был охарактеризован Питером Смитсоном как единственное подлинно каноническое современное здание в Европе (замечательный и наводящий на размышления оборот слов!), или Гуго Херинг, поместье которого в Гаркау они знали только по крошечной иллюстрации, помещенной в довольно серой книге Бруно Таута «Современная архитектура», 1930 г. Молодое поколение самым удивительным для того времени и мироощущения образом знало историю современной архитектуры. Его знание классицизма отличается не столько широтой, сколько направленностью. Большая часть молодого поколения прошла ту или иную форму подготовки в «Эколь де Боз Ар», хотя Питер Смитсон умышленно вербовал людей в институты Лондонской Королевской академии в надежде овладеть более убедительной формой классического искусства. Все молодые люди так или иначе интересовались классицизмом, причем этот интерес подкреплялся их собственным толкованием Ле Корбюзье, но все они попадали под непосредственное влияние яркого возрождения Палладио в Англии в конце 40-х годов, проникавшего либо через Рудольфа Уитковера и его книгу «Архитектурные принципы в век гуманизма», либо через доктрины его выдающегося ученика Колина Роу.

Роу, подобно многим другим, полагал, что между классическим прошлым и работами мастеров XX в. существует непосредственная взаимосвязь. В то время Рут Олицкий и Джон Фелькер говорили: «Редко наблюдается такое удачное совпадение в издании двух работ, как это наблюдалось при выходе книги д-ра Уитковера «Архитектурные принципы в век гуманизма» и «Модулора» Ле Корбюзье ... когда каждая из этих работ освещает значение друг друга и когда благодаря этим книгам становятся понятны истоки многих проблем, существующих в архитектуре в настоящее время»¹.

____________

¹ «Architectural Design», 1954, № 10. Тенденция к сочетанию вышеприведенных, в корне различных, «классических» авторитетов чрезвычайно типична для отношения британцев к «классической традиции». С британской точки зрения, значение этой традиции заключается главным образом в ее абстрактных интеллектуальных дисциплинах (пропорция, симметрия) и свойстве ума (ясность, рационализм), а не в вопросах стиля. Возрождение интереса к примитивному неоклассицизму Палладианского ренессанса лорда Барлингтона (1715—1750 гг.) привело к тому, что Фёлькер предложил для электростанций планы Палладио, но «палладионизм» был низведен до абстрактной планировочной схемы, в которой не было даже комнат, не говоря о детализации фасадов.

Роу в своих двух аналитических работах (опубликованных, как это ни иронично, в «Архитектурном обозрении»), озаглавленных «Математика идеальный виллы» (в которой приводится сравнение между Палладио и Ле Корбюзье) и «Маньеризм и современная архитектура» (глубокое исследование предпосылок, определяющих интеллектуальный период истории искусств того времени), перебрасывал мостик между древним и современным искусством. Где-то в этом сочетании примеров архитектуры старого и нового скрывалась, как предполагали, единственно подлинная, настоящая архитектура, которую подразумевает Корбюзье самим названием своей первой книги «К архитектуре», — идея убедительной и ясной архитектуры, утраченная старшим поколением и не найденная учителями младшего поколения. Несмотря на то что старшее поколение упрекало молодое в формализме (это молодое поколение архитекторов, которое в тот момент, когда Смитсоны приняли титул «бруталисты», приближалось к 30-летнему возрасту), оно сознательно обратилось за вдохновением к великим формосозидателям своего времени к Фрэнку Ллойду Райту и прежде всего к Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ... 5

1.1. Вначале было слово ... 10

1.2. ... 12

2.1. «Юните’Д’Абитасьон». Марсель ... 20

2.2. Иллинойсский технологический институт. Чикаго ... 22

2.3. Здание средней школы. Ханстэнтон ... 24

3.1. Движение в сторону «аформализма» ... 27

3.2. Йельская художественная галерея. Нью-Хэйвен ... 41

3.3. Манифест ... 43

4.1. Грубое, никакое и иное искусство ... 48

4.2. Заметка об «иной архитектуре» ... 67

4.3. Конец старого урбанизма ... 70

5.1. Дома Жауль. Нёи-сюр-Сен ... 79

5.2. Жилой дом в Хэм Коммон. Лондон ... 93

5.3. Бруталистский стиль ... 96

6. Трудные случаи. Бруталисты кирпича ... 100

7.1. Институт Марчионди. Милан ... 137

7.2. «Хабитаты»: Хален, Харуми, Шеффилд ... 140

8. Мемуары пережившего ... 147

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 46,4 МБ).

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.

27 декабря 2022, 22:57

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий