|

|

И. Конторович, Е. Крашенинникова. Комплексная застройка жилых районов и микрорайонов

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА ЖИЛЫХ РАЙОНОВ И МИКРОРАЙОНОВ

И. КОНТОРОВИЧ, Е. КРАШЕНИННИКОВА,

|

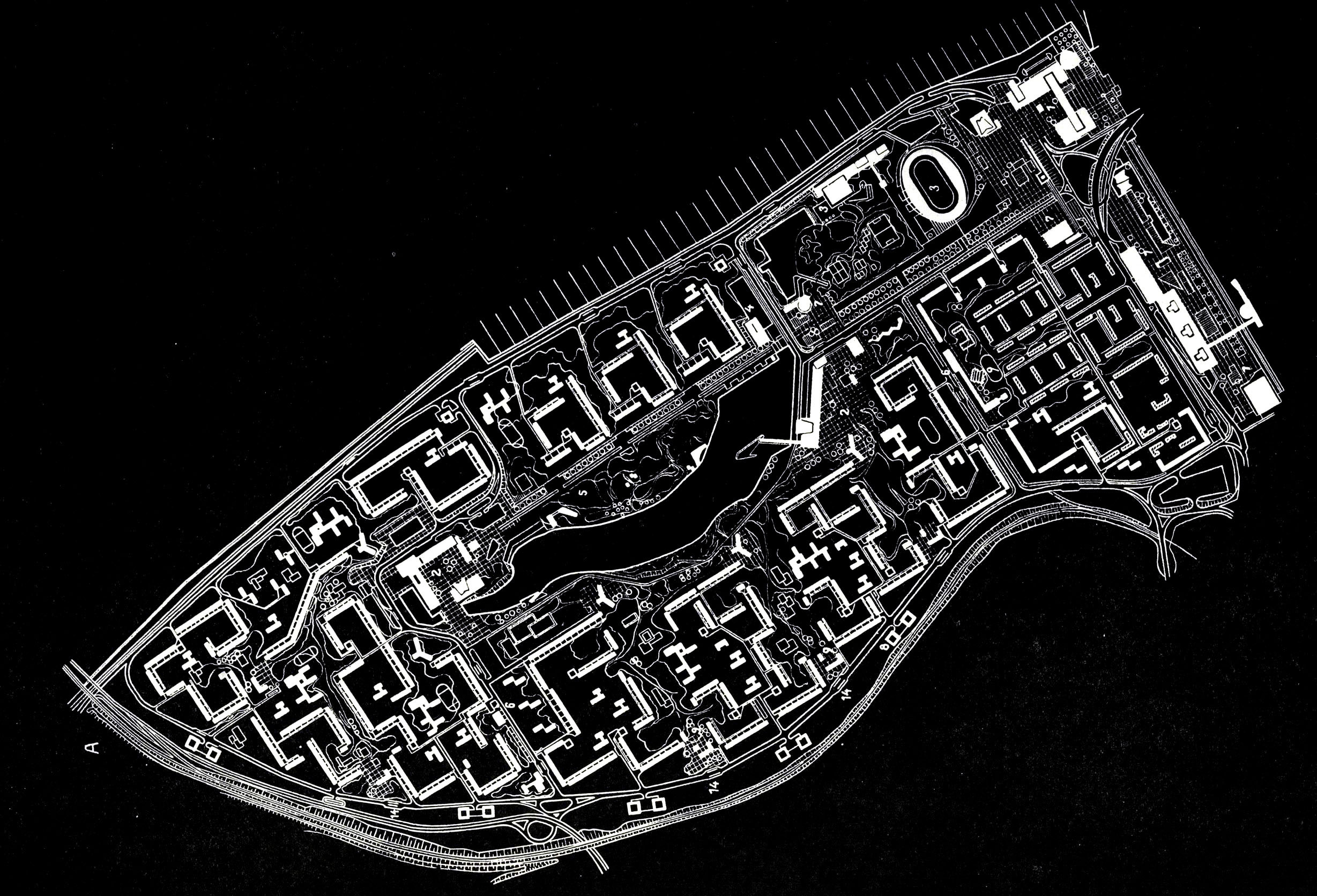

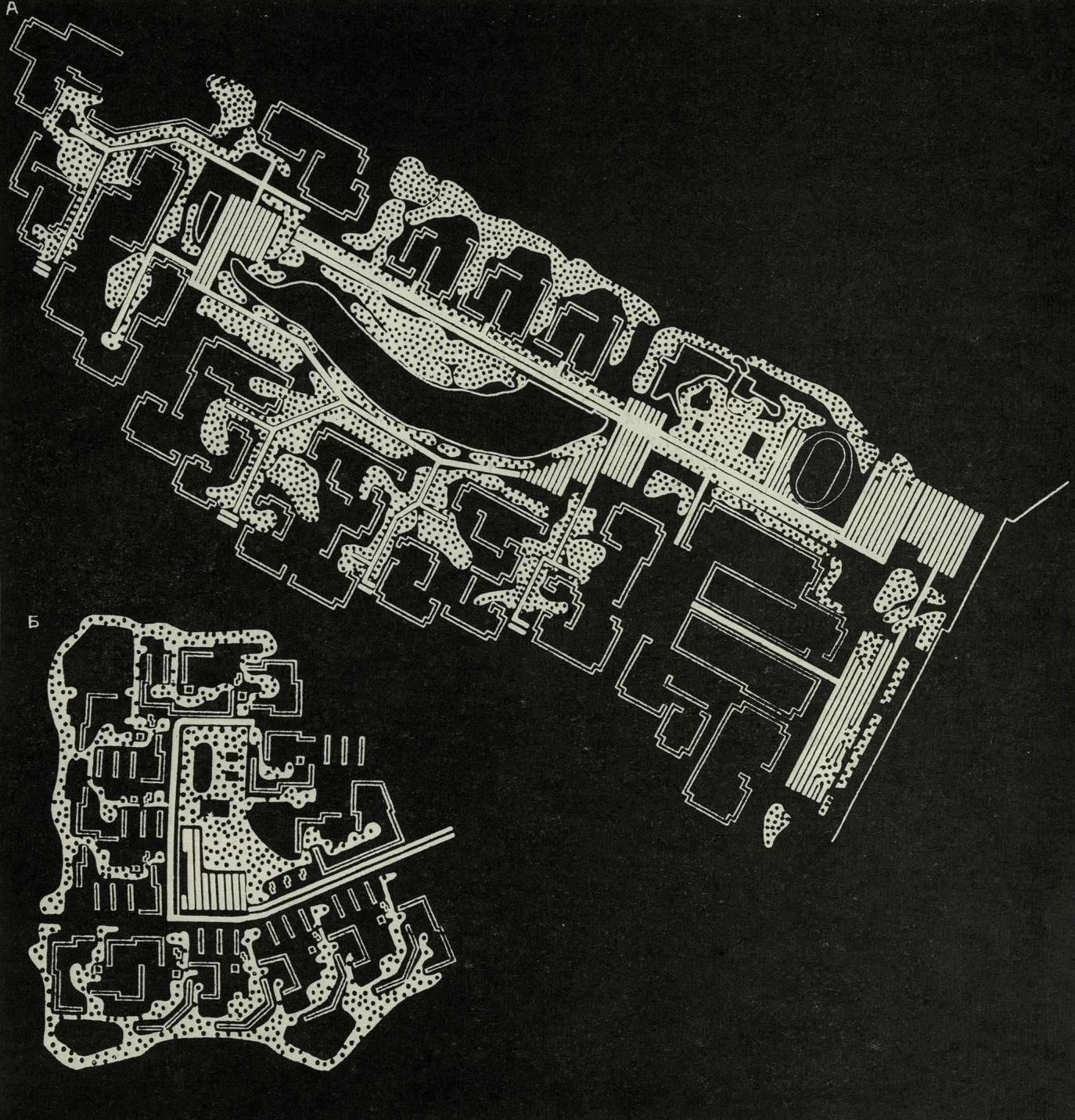

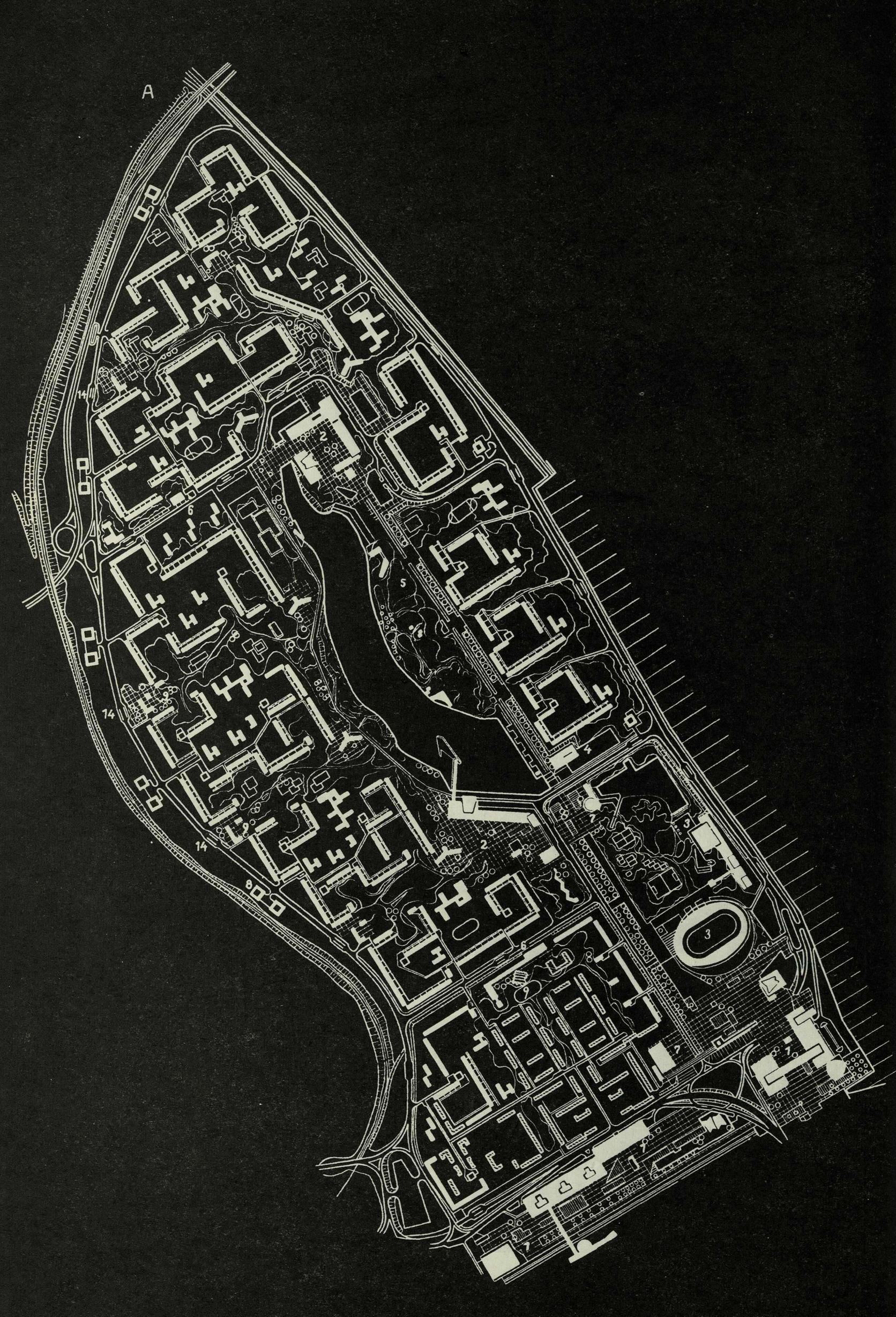

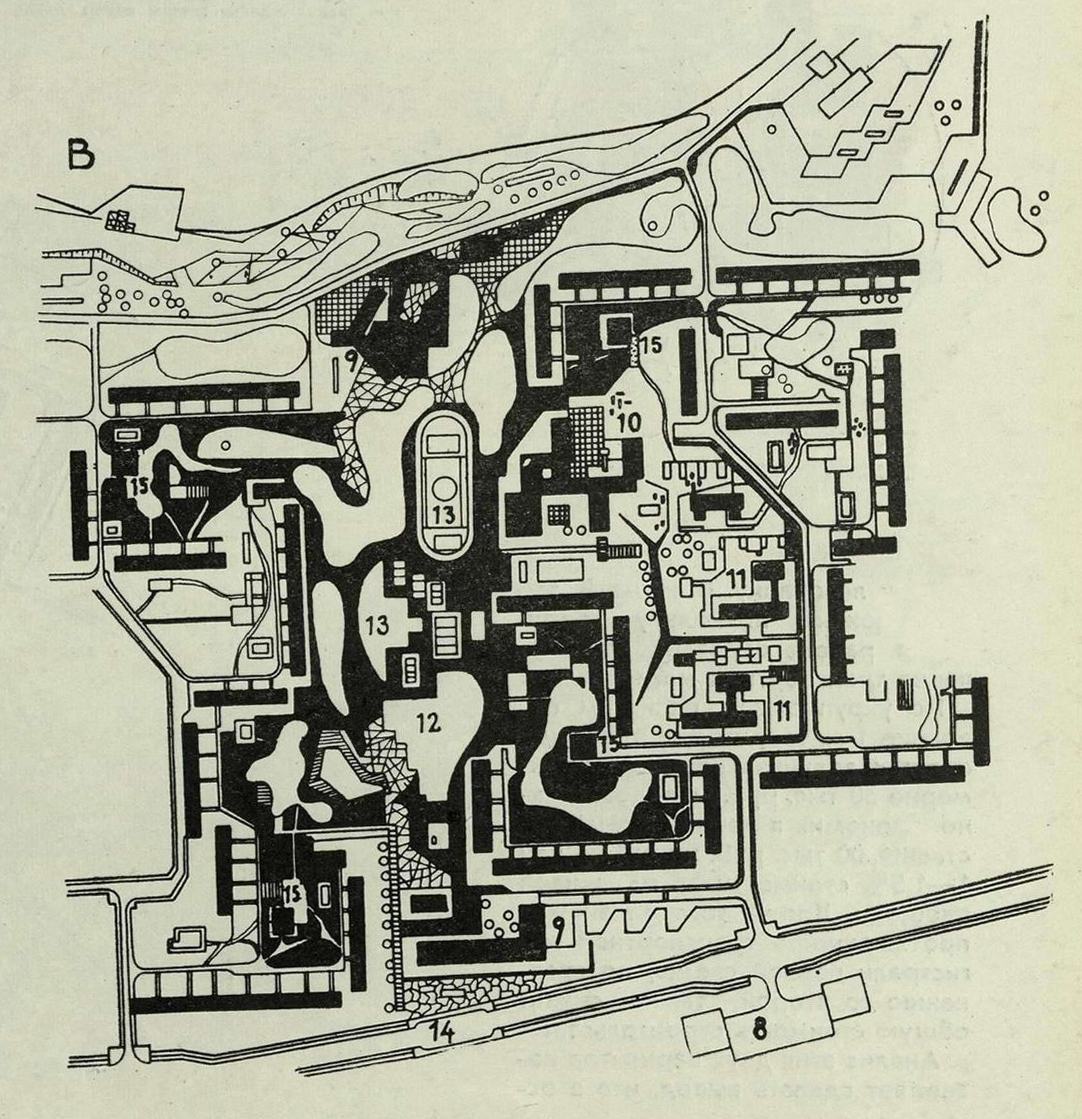

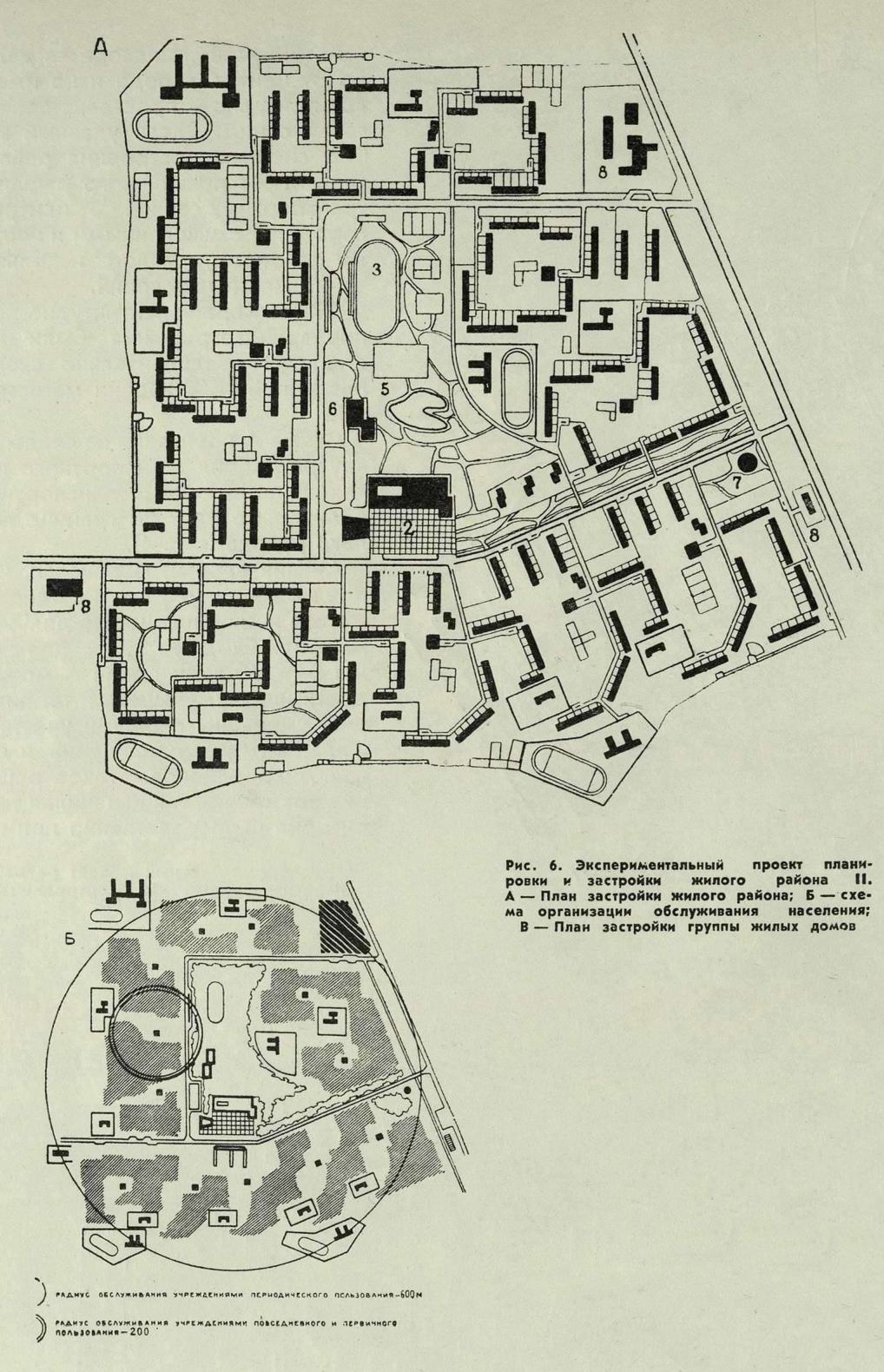

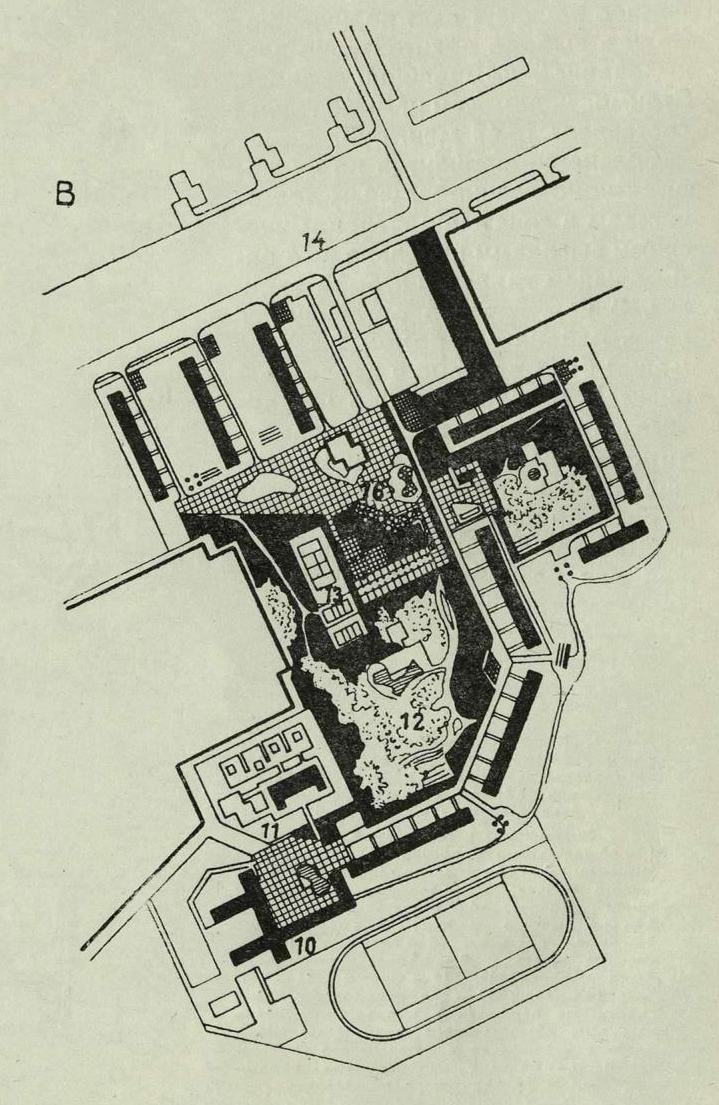

| Рис. 6. Экспериментальный проект планировки и застройки жилого района II. А — План застройки жилого района; Б — схема организации обслуживания населения; В — План застройки группы жилых домов |

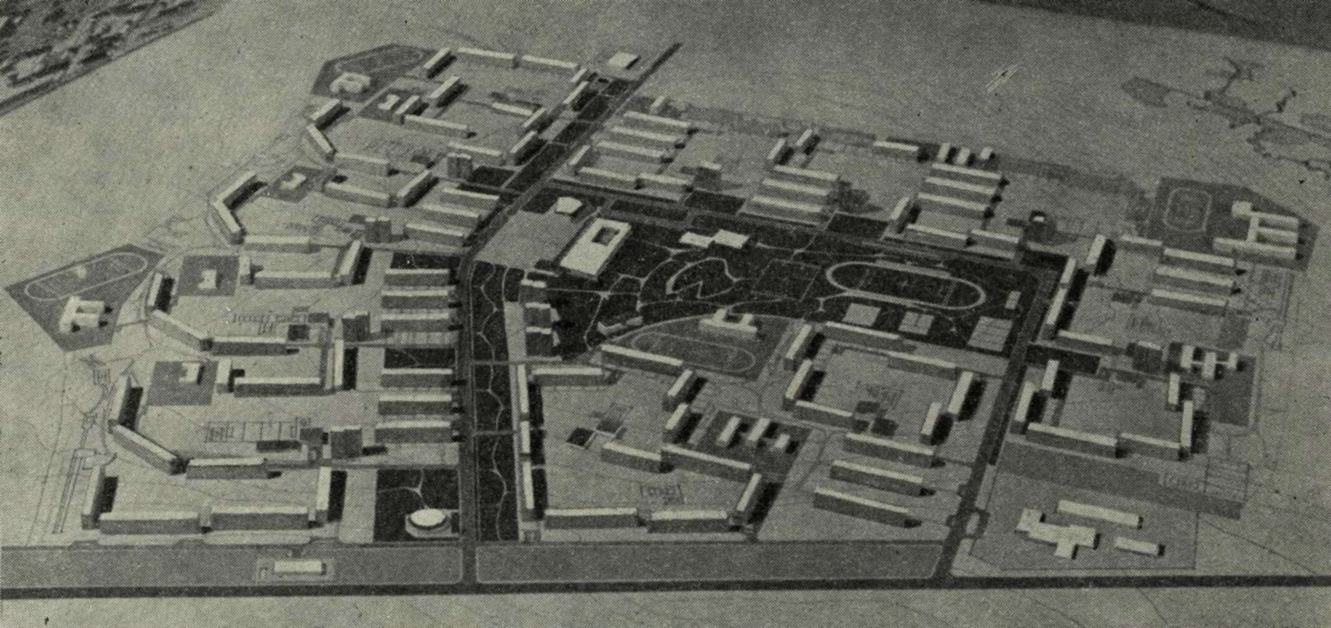

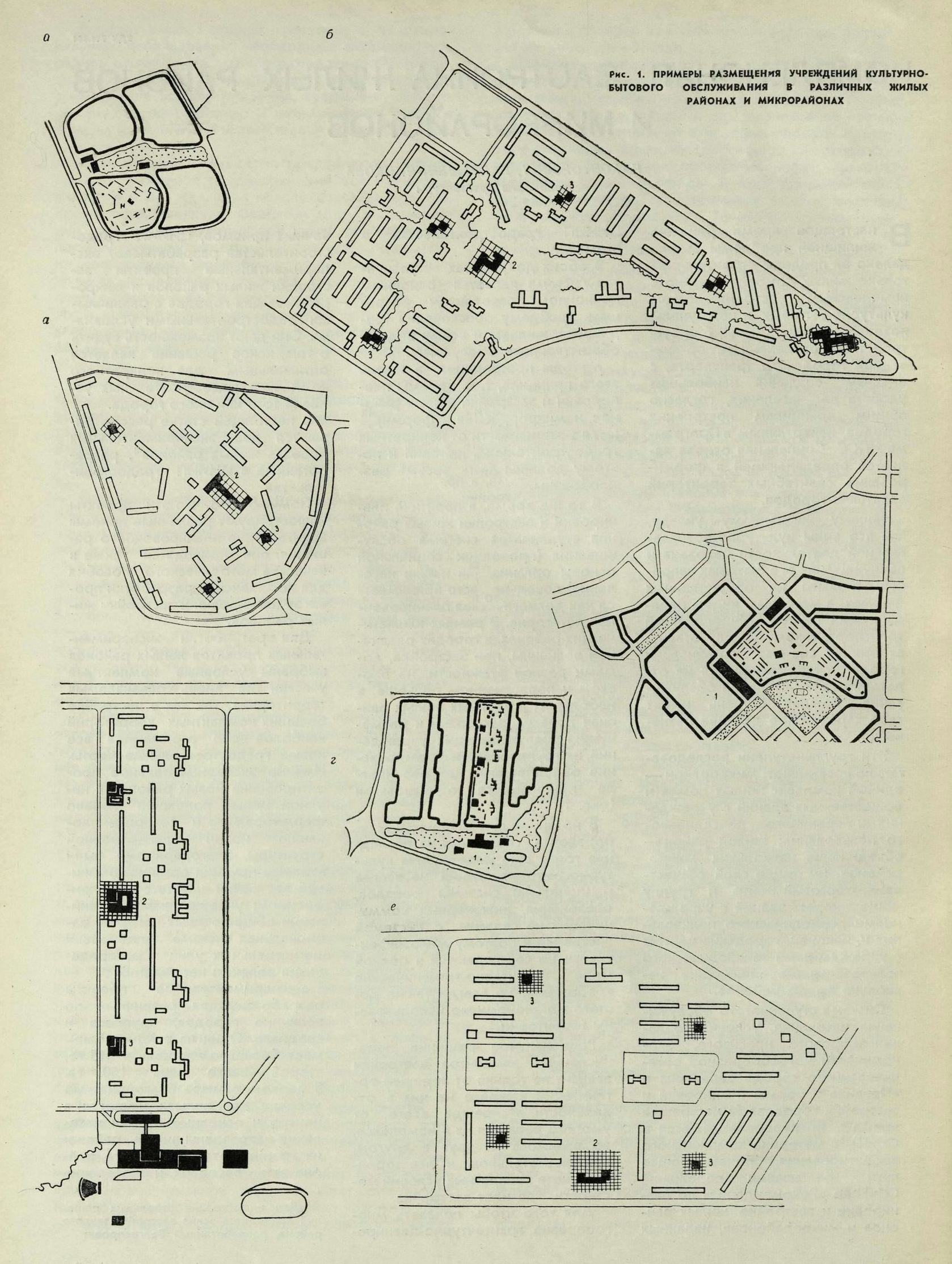

Возможность разнообразия в размещении и группировке обслуживающих учреждений повседневного и первичного пользования особенно наглядно представлена на эскизе экспериментального проекта застройки жилого района, разработанного Белгоспроектом7.

____________

7 Экспериментальный проект разработан авторской группой: руководитель — архитектор В. Аникин, архитекторы Г. Булдов, И. Трегубович, инженер Л. Кавчинский.

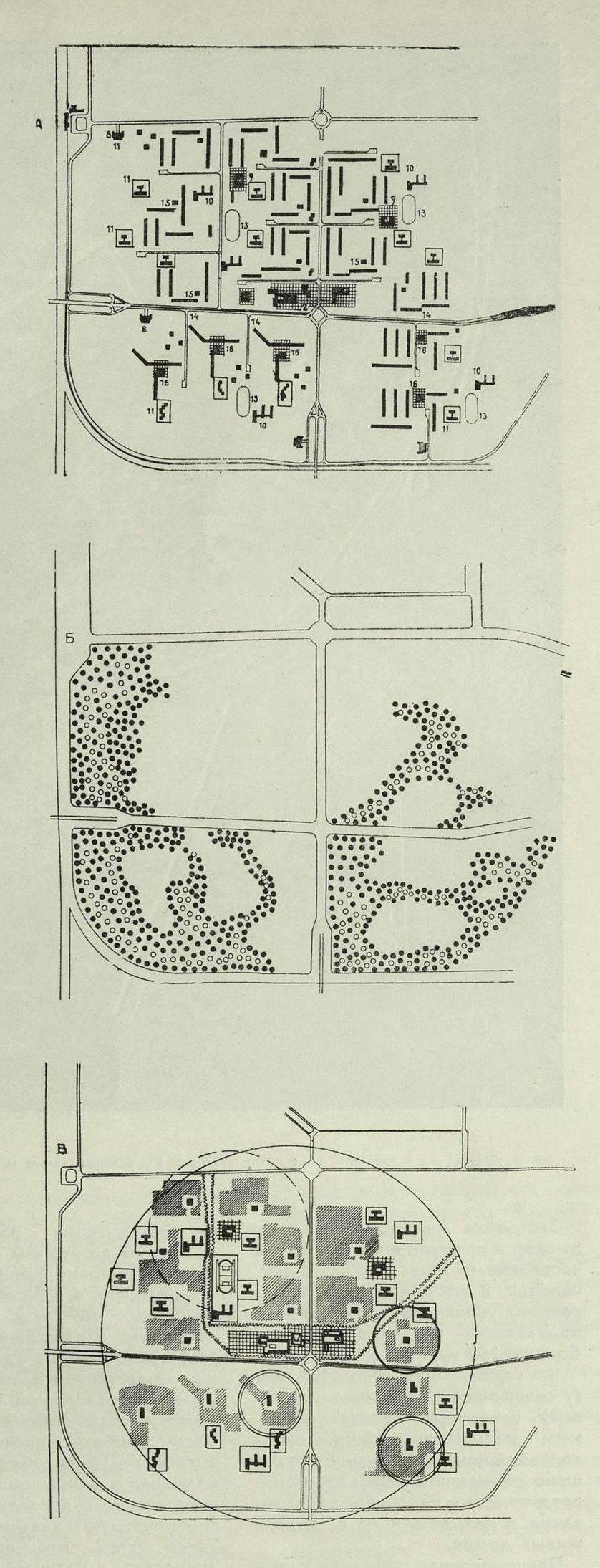

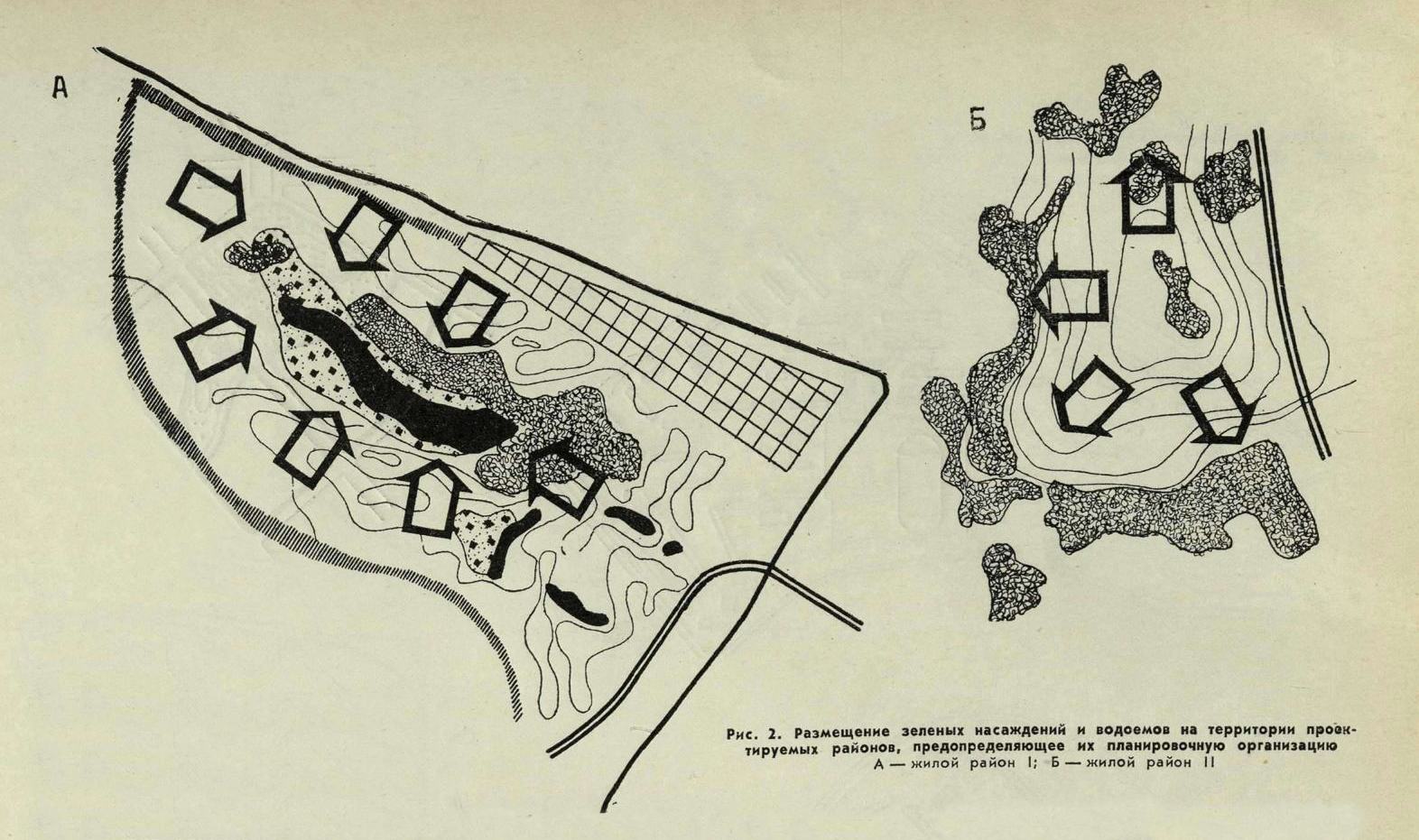

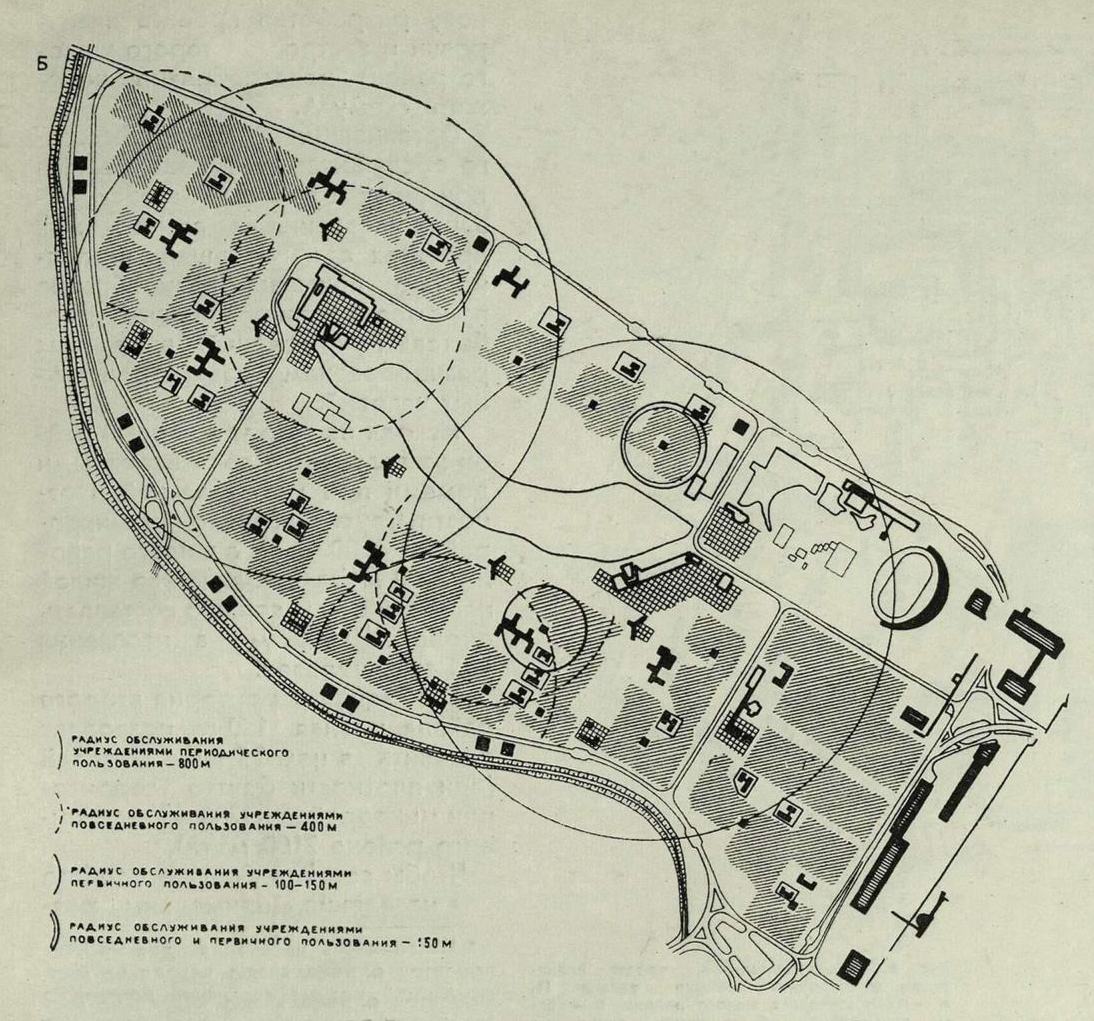

Среди иллюстраций приводятся эскизы планировки и застройки этого жилого района, расположенного в полосе густых лесов, а также схема организации обслуживания населения (рис. 7). Существующие зеленые насаждения оказали решающее влияние на самый принцип организации жилой застройки. В северо-западной части, на сравнительно большой территории, свободной от леса (около 50 га), размещен микрорайон на 18 тыс. жителей с общественно-торговым центром (с радиусом обслуживания 400 м). В группах жилых домов с населением около 3 тыс. жителей имеются блоки первичного обслуживания.

| Рис. 7. Эскиз планировки и застройки экспериментального жилого района А — План застройки; Б — Схема размещения существующих зеленых насаждений; В — Схема организации обслуживания населения |

В северо-восточной части микрорайон рассчитан на 9 тыс. жителей. В нем есть свой общественно-торговый центр и блоки первичного обслуживания в группах жилых домов с населением по 3 тыс. жителей в каждой группе. Размер этого микрорайона также ограничен наличием свободной от леса территории.

В юго-западной и юго-восточной частях района, где от леса свободны отдельные участки по 3—5 га, расположены компактные группы домов с населением по 4 тыс. жителей в группе и отдельные, с развитой формой плана, многоэтажные дома на 2 тыс. жителей.

В этих группах и в отдельных домах есть блоки обслуживания, в которых совмещены учреждения повседневного и первичного пользования.

Построение системы улиц. Озеленение. Построение системы улиц и магистралей в первом районе основано на принципе их дифференциации по назначению и интенсивности движения. Кроме того, на своем пути машины не должны пересекать пешеходных аллей и дорог (рис. 8, а).

Рис. 8. Схемы улиц и проездов. А — в жилом районе I; Б — в жилом районе II

Обособленное расположение района в плане города позволило организовать обслуживание населения транспортом с одной магистральной улицы по внешней границе района. Из-за значительных размеров в пределах района потребовались еще две поперечные связи — магистрали районного значения, пролегающие вблизи общественно-торговых центров и образующие, вместе с отрезками магистрали общегородского значения, второе, малое кольцо.

Система сети жилых улиц и проездов имеет ряд особенностей, вызванных конкретными условиями.

В связи с тем что весь район по продольной оси разделен озером, сквозной проезд через его центральную часть в поперечном направлении невозможен.

Положение озера в центре района ограничило глубину микрорайонов, самая отдаленная точка которых отстоит не более чем на 400 м от магистралей с общественным транспортом. Поэтому целесообразно было применить систему тупиковых жилых улиц с поворотными площадками в их конце и стоянками автомашин.

Такая система позволила полностью избежать пересечения транспортом пешеходных аллей, соединяющих сады микрорайонов с районным парком.

Одностороннее расположение жилой застройки по отношению к основной магистрали городского значения и широкая санитарно-защитная зона вдоль насыпи позволили удобно расположить гаражи в пределах зоны, при въезде на тупиковую жилую улицу. Это уменьшило движение машин внутри микрорайонов и оказалось вполне целесообразным с санитарно-гигиенической точки зрения.

Разделение пешеходного движения и транспортных потоков — один из главных принципов планировочной организации территории микрорайона, которая полностью принадлежит пешеходам и не должна пересекаться проездами. В проекте через территорию микрорайона проходит разветвленный пешеходный бульвар, который начинается у остановки общественного транспорта, далее идет через центр микрорайона и завершается у входа в парк жилого района (рис. 9, а). Тупиковые жилые улицы (въезды в микрорайоны) чередуются с бульварами. Для пешеходной связи между отдельными микрорайонами, а также с общественными центрами жилых районов и спортивным комплексом служат широкий бульвар и аллеи парка вдоль берегов озера.

Рис. 9. Схемы распределения зеленых насаждений и трассировки пешеходных аллей. А — в жилом районе I; Б — в жилом районе II

Так достигнута полная изоляция пешеходов от автомобильного движения и при этом пешеходам предоставлены наикратчайшие подходы к остановкам общественного транспорта и удобные подъезды к жилым и общественным зданиям.

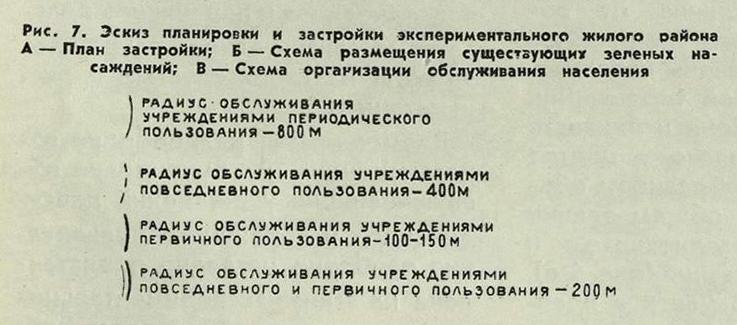

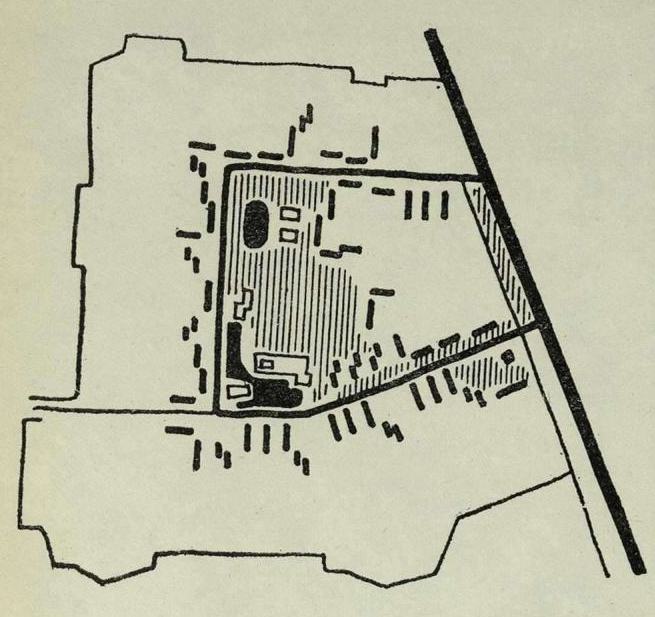

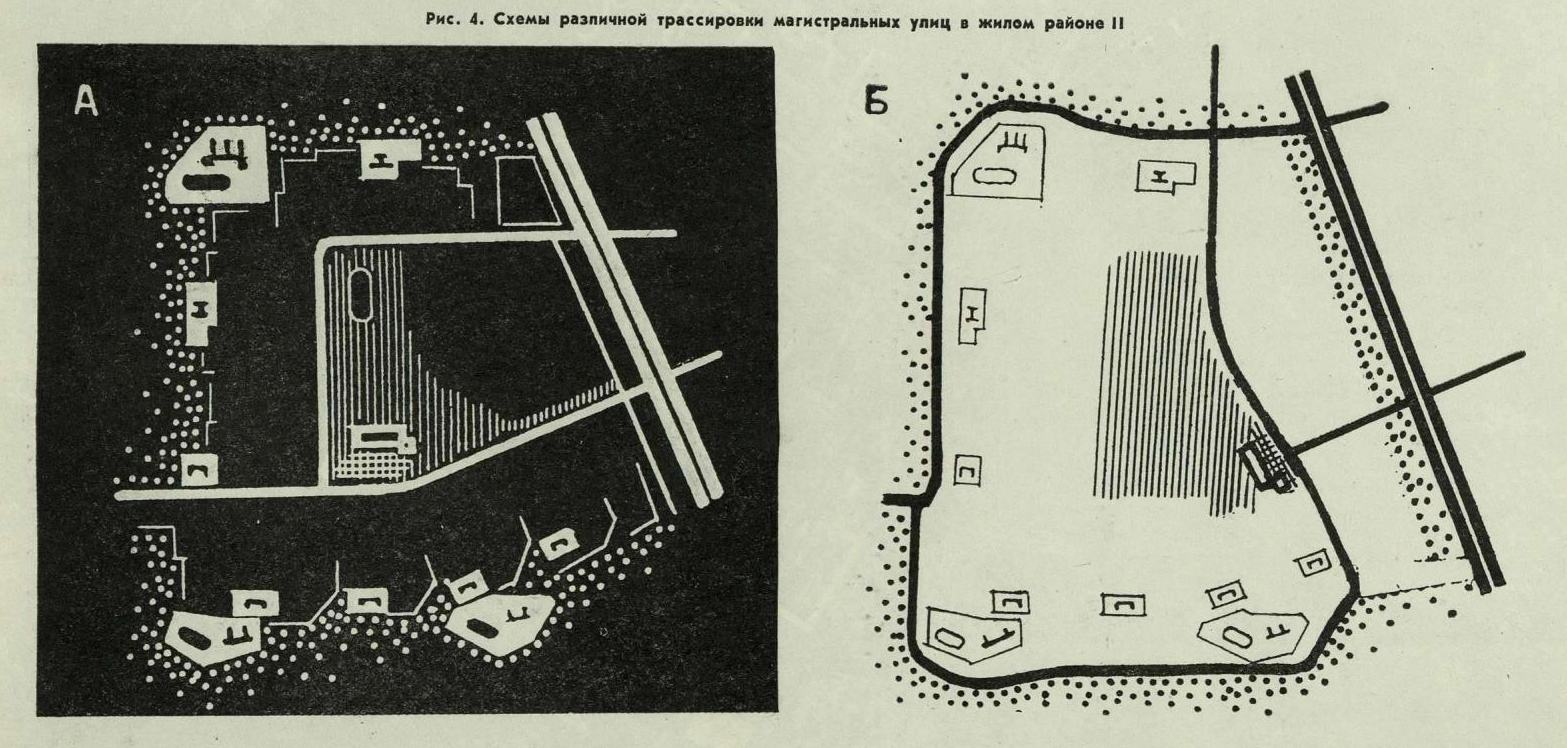

Система улиц и магистралей во втором жилом районе построена таким образом, чтобы все население обслуживалось общественным транспортом с внутреннего полукольца. Для связи района с зоной отдыха служит выезд, являющийся продолжением главной улицы района (рис. 8, б).

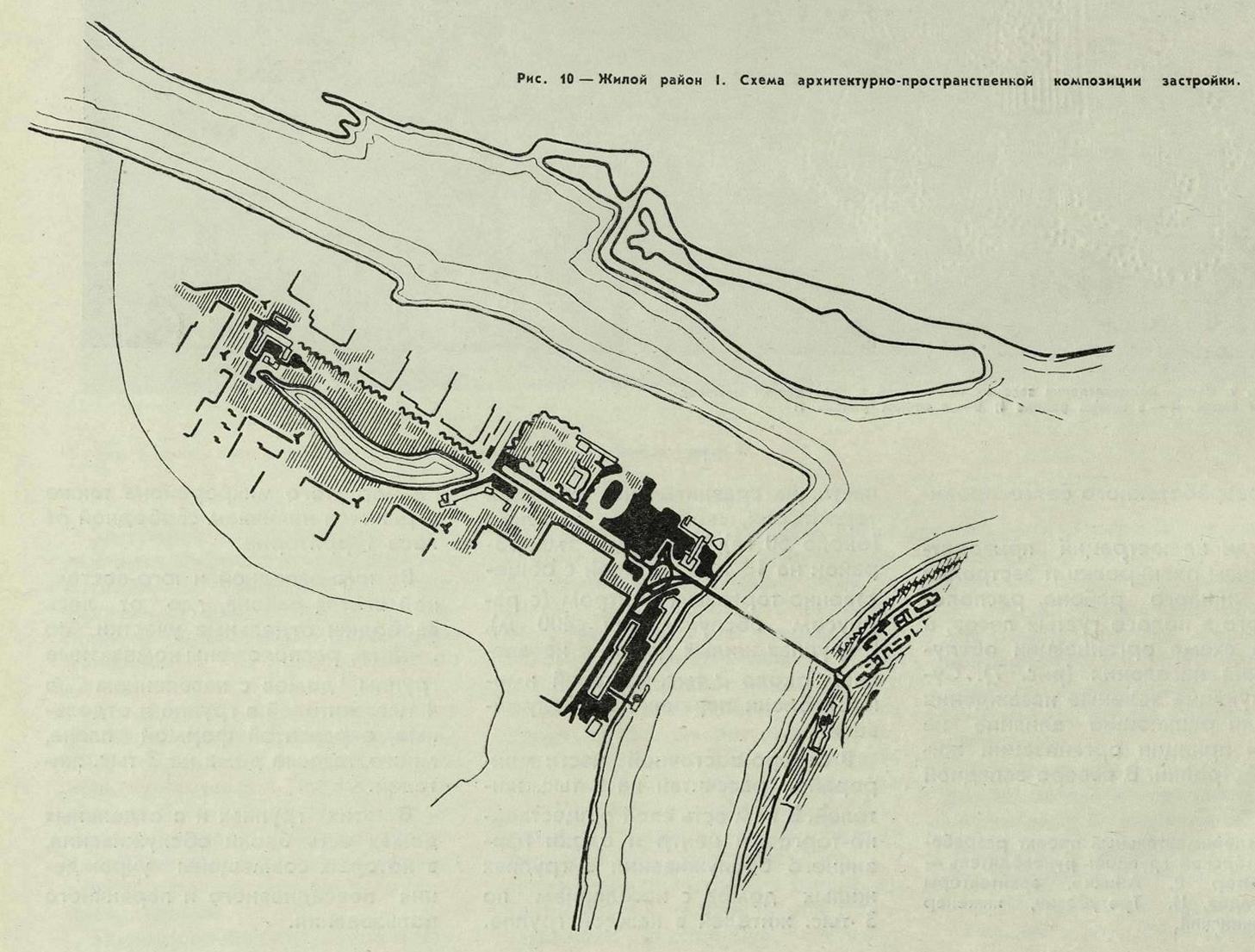

Рис. 10 — Жилой район I. Схема архитектурно-пространственной композиции застройки.

Незначительные размеры района и его природное окружение продиктовали в этом проекте иное решение задачи разделения транспортных проездов и пешеходного движения населения.

Здесь въезды и входы в группы жилых домов совмещены. Тупиковые проезды с тротуарами, обслуживающие жилые дома и общественные здания, заканчиваются площадкой, достаточной для разворота машин. Пешеходные аллеи, соединяющие детские учреждения и школы, ведут к спортивным площадкам, к лесопарку и удобно связывают входы в жилые дома со всеми элементами жилой территории.

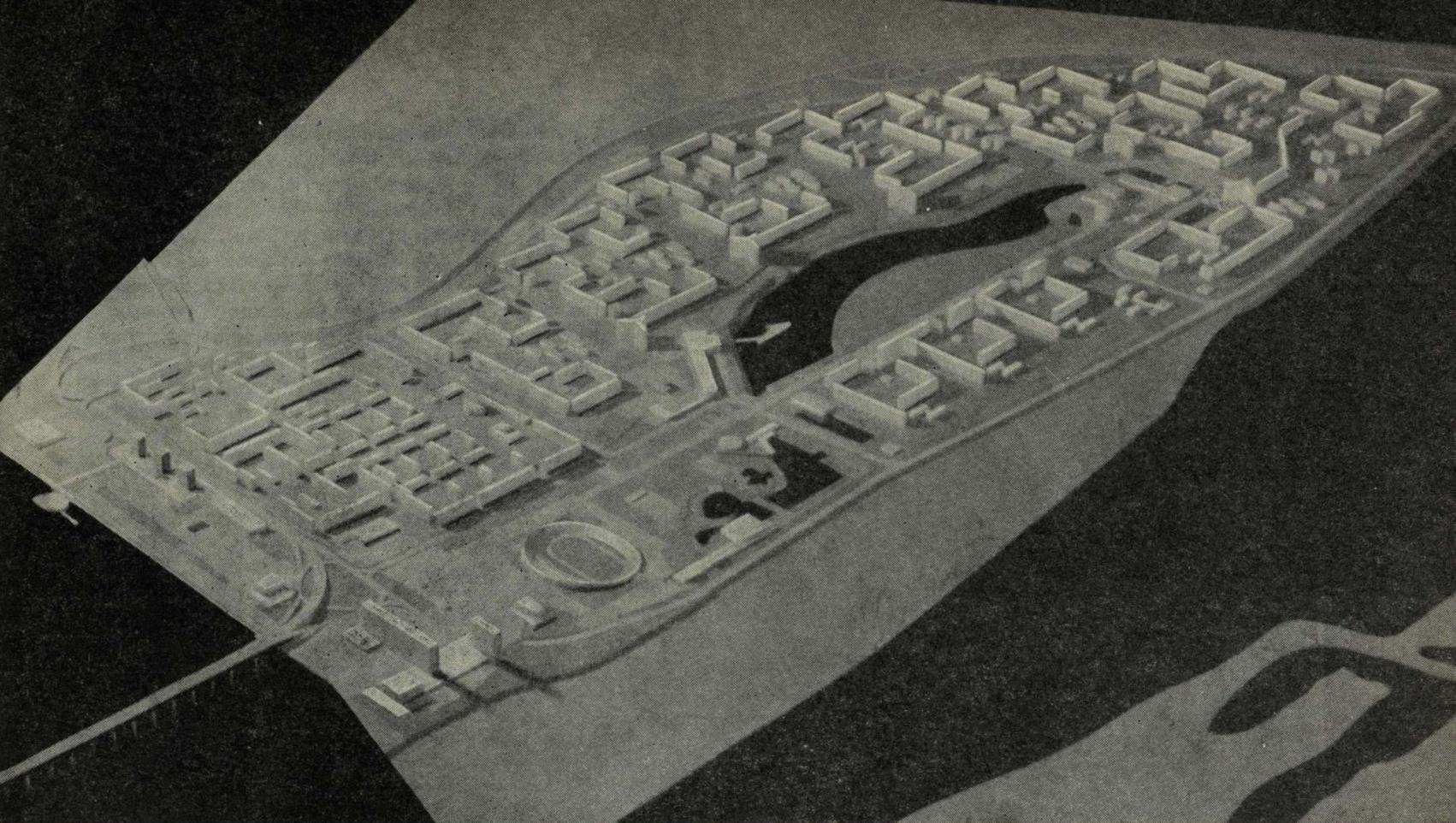

Рис. 11 — Общий вид застройки жилого района

Система зеленых насаждений в первом жилом районе имеет трехступенчатое построение: зелень во дворах, сад микрорайона, непосредственно связанный с озелененными дворами, и, наконец, зеленые насаждения районного значения — парк вокруг озера и спортивный комплекс со стадионом.

Рис. 12 — Общий вид застройки одного из микрорайонов

Особенность построения системы зеленых насаждений в данном проекте заключается в ее непрерывности, предоставляющей пешеходу, по сути дела, сплошной озелененный путь от дома до парка (рис. 9, а).

В основу организации зеленых насаждений второго жилого района положен принцип двухступенчатой системы: сад группы жилых домов и сад со спортивным комплексом при общественно-торговом центре жилого района (рис. 9, б). Вводить сады микрорайонного значения там, где жилая застройка одной своей стороной примыкает к саду жилого района, а другой к лесу, было бы, безусловно, нецелесообразно.

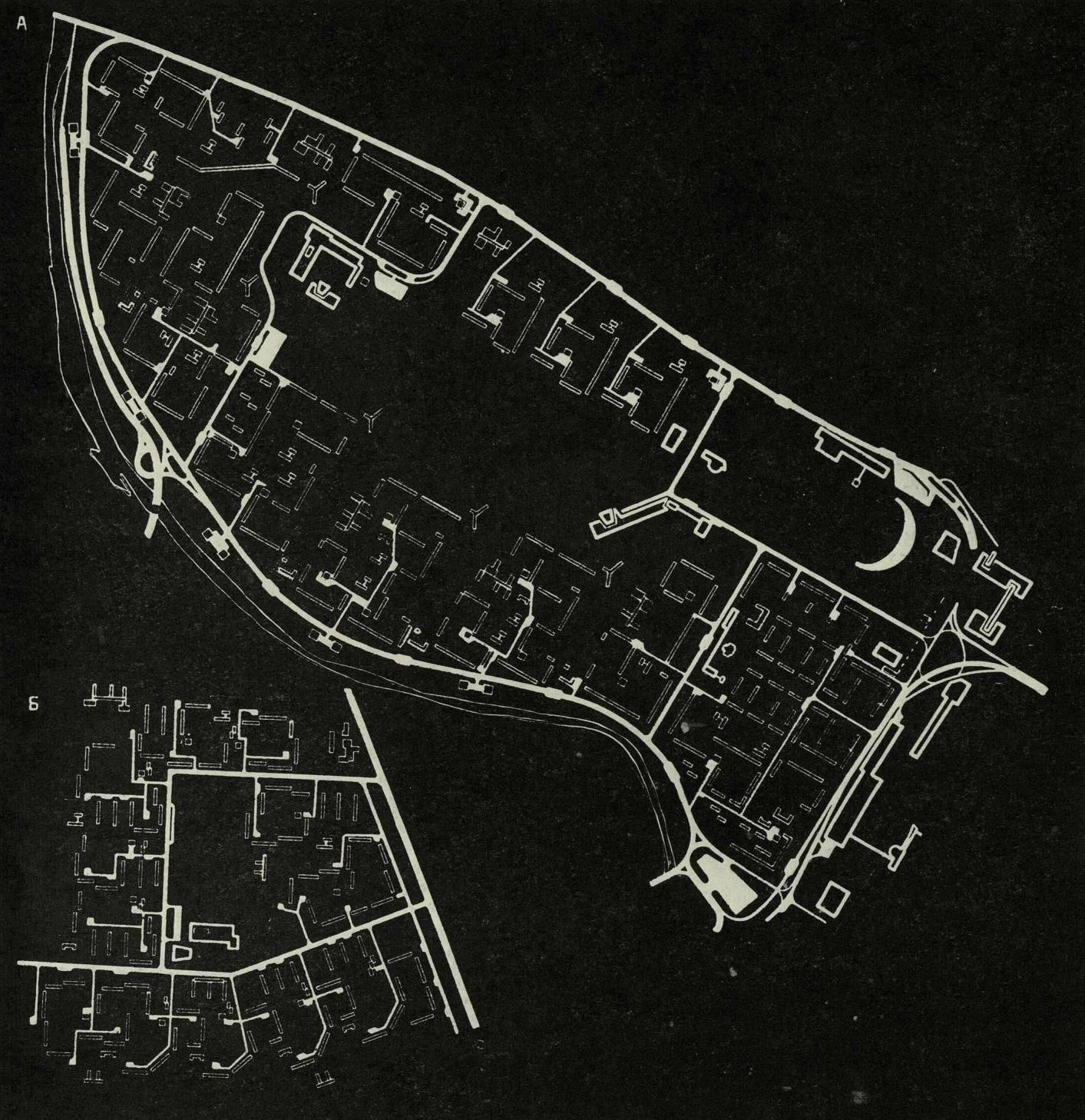

Рис. 13 — Жилой район II. Схема архитектурно-пространственной композиции застройки

Композиция застройки. Основные требования к планировке и застройке селитебных территорий можно выразить так: отразить в архитектурно-пространственной композиции социальную основу — общественную форму организации быта населения, характерную для жилых районов советских городов; создать высокохудожественный облик жилого района, отвечающий социальному характеру его организации и эстетическим запросам людей нашего общества; экономно расходовать средства на строительство.

Рис. 14 — Общий вид застройки жилого района

Пути решения общей архитектурно-пространственной композиции жилого района или микрорайона следует искать, опираясь на основные принципы: организация общественных центров с полным комплексом всех обслуживающих учреждений периодического пользования; четкая дифференциация системы магистралей и улиц по их назначению; свободная застройка с учетом санитарно-гигиенических требований, рельефа местности и т. п.; новые методы распределения обслуживающих учреждений повседневного пользования.

Рис. 15. — Общий вид застройки группы жилых домов

В то же время в основе архитектурного облика новых жилых районов лежит композиционное единство жилища с общественными зданиями, а средой формирования архитектурных композиций служат не только общественные центры, органически связанные со всей планировочной структурой города, но и вся массовая жилая застройка.

Архитектурная выразительность жилой застройки достигается сейчас не различием фасадов отдельных зданий, а многообразием пространственных решений — различной группировкой жилых и общественных зданий, сочетанием фронта застройки с открытыми внутренними пространствами, гармоничной связью застройки с природой и рельефом местности, активным воздействием на восприятие зрителя зеленых насаждений, а также различным характером застройки магистралей в зависимости от их классификации.

Главная композиционная идея, положенная в основу первого проекта застройки жилого района — найти пространственную взаимосвязь между общественными центрами нового района и сложившимся центром города.

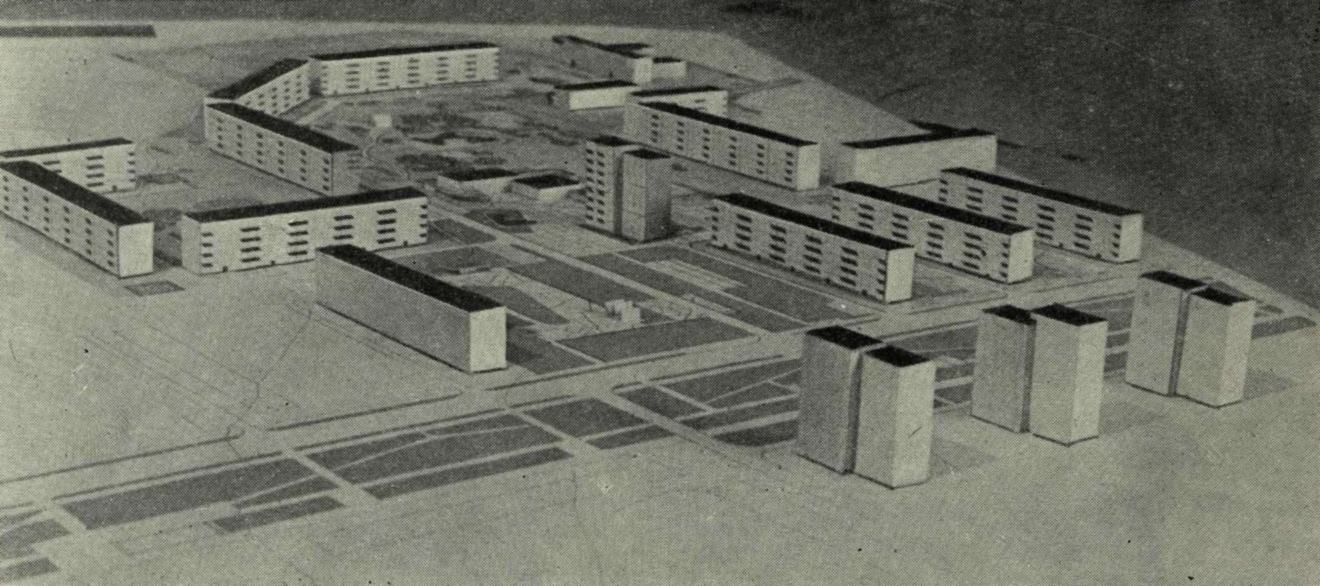

Для воплощения этой идеи в жизнь использован прием двух масштабов застройки: одного — крупного, для «привязки» нового района к городу, и второго — мелкого, для архитектурных композиций самого жилого района (рис. 10, 11, 12).

Композиционная основа застройки — две перпендикулярные друг к другу оси, из которых одна, продольная, расположена вдоль озера. На ней создается несколько архитектурных ансамблей — общественных центров, объединенных главной улицей — бульваром. Перспективу бульвара завершает общественно-торговый центр, решенный приемом компактной, «островной» композиции.

Живописный ансамбль общественно-торгового центра, расположенный на полуострове у самого озера (окруженный зелеными насаждениями, с декоративными подходами, лестницами, подпорными стенками и террасами) будет контрастно восприниматься в строгой рамке окружающих девятиэтажных жилых домов.

На этой же композиционной оси, на юго-восточном берегу озера, расположен второй общественный центр. Его архитектурно-планировочная задача — развернуть перед зрителем панораму застройки юго-западного берега озера.

На пересечении длинной продольной оси и короткой поперечной, идущей вдоль набережной реки, формируется ансамбль центра городского значения. Он расположен на высокой набережной, на участке территории, намытой вдоль дамбы.

Центры жилых районов, будучи тесно связаны с архитектурным обликом жилой застройки, среди которой они размещены, в то же время являются элементами «привязки» района к городу. Поэтому их архитектурное решение построено на крупном масштабе композиции.

В архитектурно-пространственной композиции жилой застройки применен мелкий масштаб. Свободное расположение зданий на участке позволяет организовать хорошее проветривание внутреннего пространства и в то же время избежать сквозняков. В спокойных зонах при жилых домах отведены места для отдыха и детских игр.

Особенностью местных условий второго района является его изоляция от общегородских ансамблей. Это привело к «статичному» построению композиции общественно-торгового центра и сада. Для усиления архитектурной значимости центра потребовалось раскрыть в его сторону внутренние пространства жилой застройки (рис. 13, 14, 15). Сама жилая застройка образует целую систему озелененных дворов. Часть жилых зданий идет по скругленной линии, следуя за рельефом местности. Перспективу каждой группы жилых домов замыкает здание школы или детского учреждения.

На территории жилой застройки, там, где расположены школы и детские учреждения, имеются объединенные общей пешеходной аллеей выходы из каждой группы жилых домов в зеленую зону.

Решение технических вопросов. В комплексе с архитектурно-планировочными вопросами в экспериментальных проектах решены вопросы инженерного оборудования, вертикальной планировки, инсоляции жилых и общественных зданий, технико-экономической характеристики застройки.

Примеры технических решений приводятся только для проекта первого жилого района.

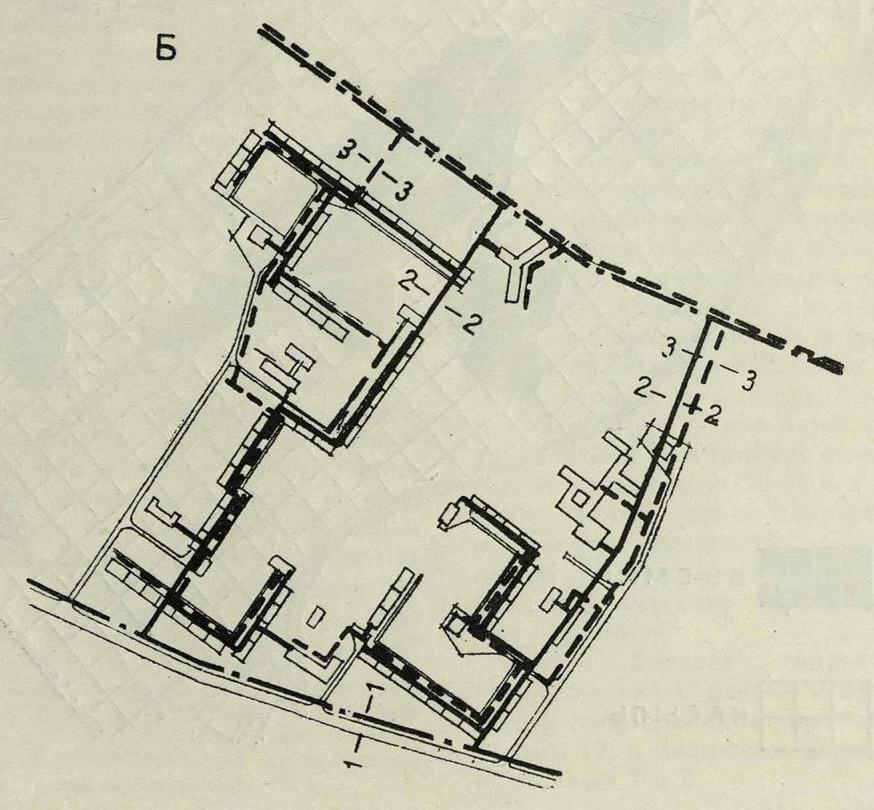

Инженерные сети. Рациональная трассировка инженерных сетей в принятой системе застройки основывалась на следующих положениях:

магистральные сети трассируются преимущественно по улицам и проездам, а в отдельных случаях пропускаются через территорию микрорайонов (рис. 16 а);

распределительные сети прокладываются в подвалах зданий и каналах под ними. Это снижает стоимость строительства (рис. 16, б).

Рис. 16. Схемы трассировки инженерных сетей. А — в жилом районе; Б — в микрорайоне

1—1 Магистральные напорные сети;

2—2 Разводящие напорные сети;

3—3 Самотечные сети

В зависимости от планировочного решения и условий рельефа инженерные сети могут быть проложены совмещенно в полупроходных тоннелях или непроходных каналах, а в земле — несколько трубопроводов, в одной траншее.

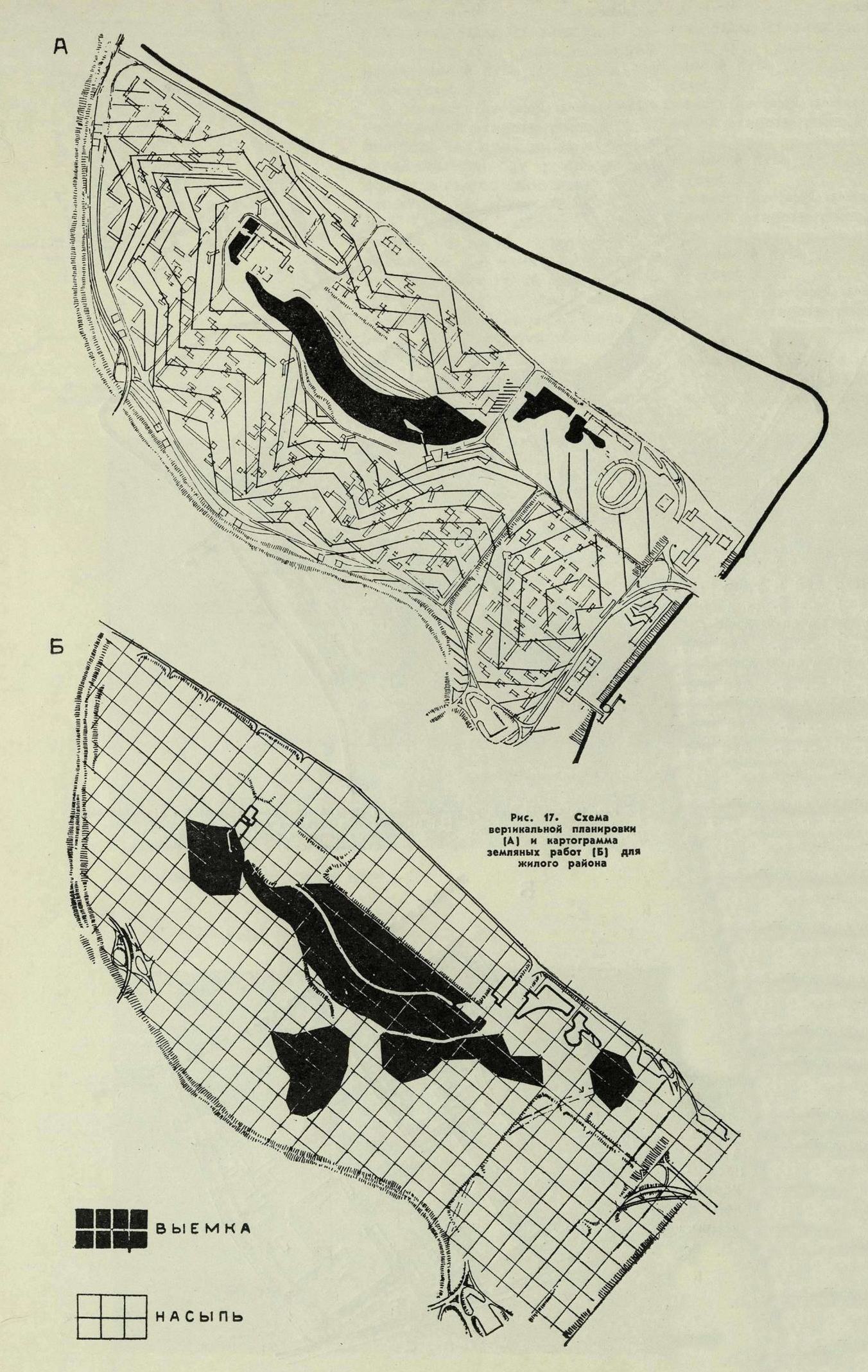

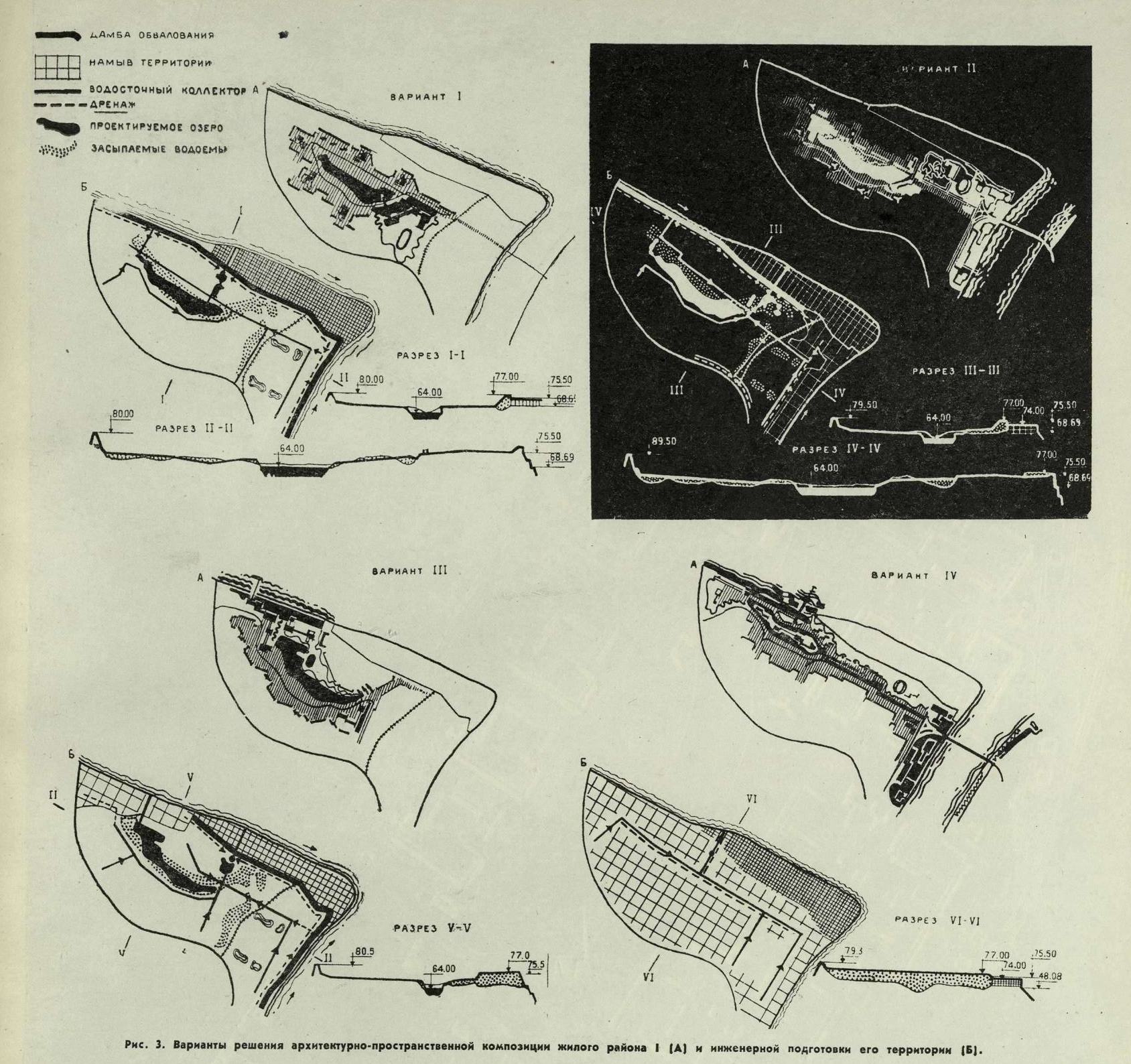

Вертикальная планировка территории. Главная задача — максимально сократить объем земляных работ и сохранить по возможности существующий растительный грунт (рис. 17).

Рис. 17. Схема вертикальной планировки (А) и картограмма земляных работ (Б) для жилого района

Водоотвод с территории жилого района организован по смешанной системе: с жилых территорий — поверхностный, на прилегающие улицы и проезды; закрытая сеть водостоков подводится к магистральным улицам.

Для защиты озера от загрязнения вокруг него прокладывается коллектор ливневой канализации, собирающий воду со всей территории района.

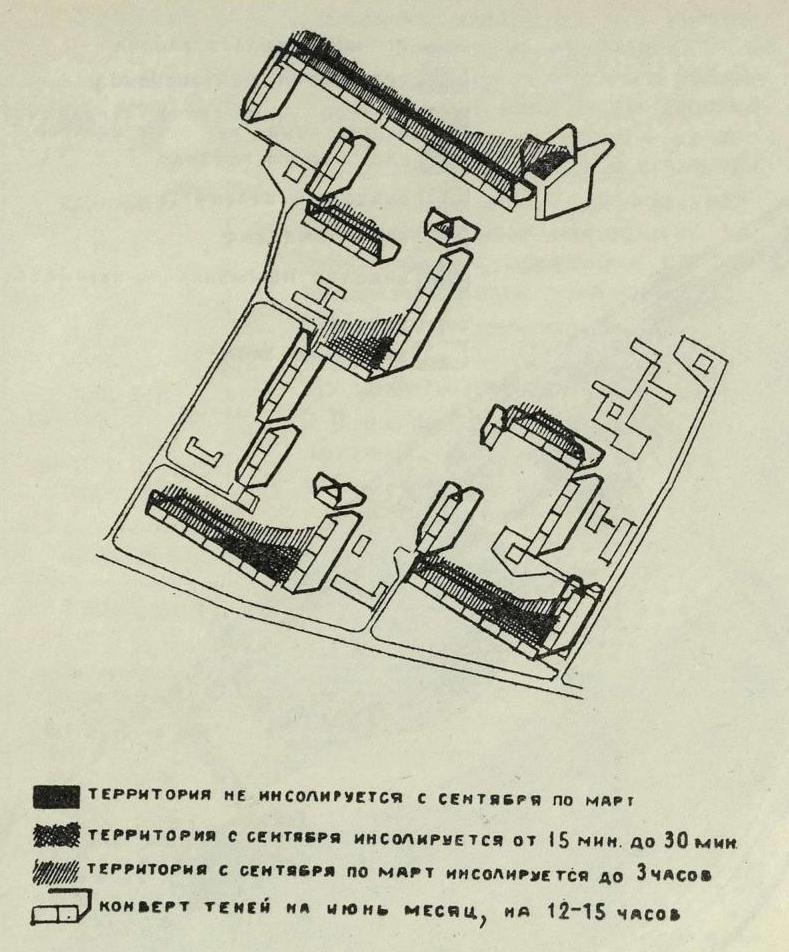

Инсоляция жилых зданий и участков. Требования трехчасовой инсоляции помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами8 и допускаемой затененности участков были полностью удовлетворены при использовании в застройке широтных домов серии 1-464А (улучшенная серия), где наибольшая часть жилых помещений получила наилучшую, юго-восточную ориентацию (рис. 18).

____________

8 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляции жилых и общественных зданий и жилой застройки населенных мест. Министерство здравоохранения. Госсанинспекция, М., 1963 г.

Рис. 18. Схема инсоляции территории микрорайона

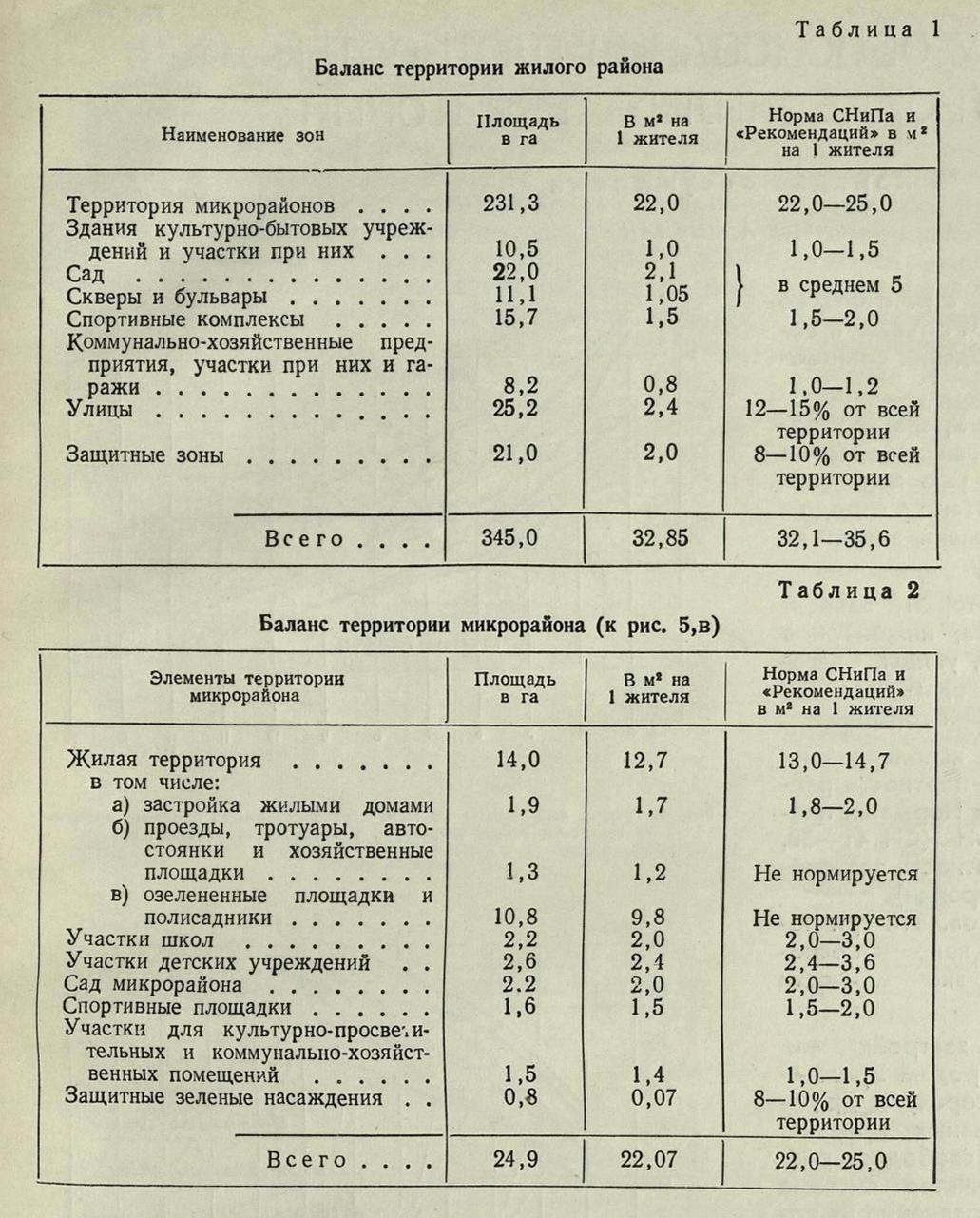

Технико-экономические показатели застройки. В ЦНИИП градостроительства обоснована и установлена новая норма плотности жилого фонда. В «Рекомендациях по планировке и застройке жилых районов и микрорайонов» определены нормы площадей участков отдельных функциональных зон, приходящихся на 1 жителя. В задачи экспериментального проектирования входила проверка этих норм и возможности осуществления застройки с максимальной плотностью жилого фонда, при условии трехчасовой инсоляции жилых помещений и сохранения баланса территории всех функциональных зон микрорайона и жилого района в пределах санитарно-гигиенических и бытовых норм.

Анализ экспериментальных проектов (одного — для девятиэтажной, а второго — для пяти- и девятиэтажкой застройки) показал, что заложенные в СНиП и в «Рекомендациях» нормы плотности и нормы функциональных зон вполне могут быть реализованы по верхнему пределу без ущерба для населения.

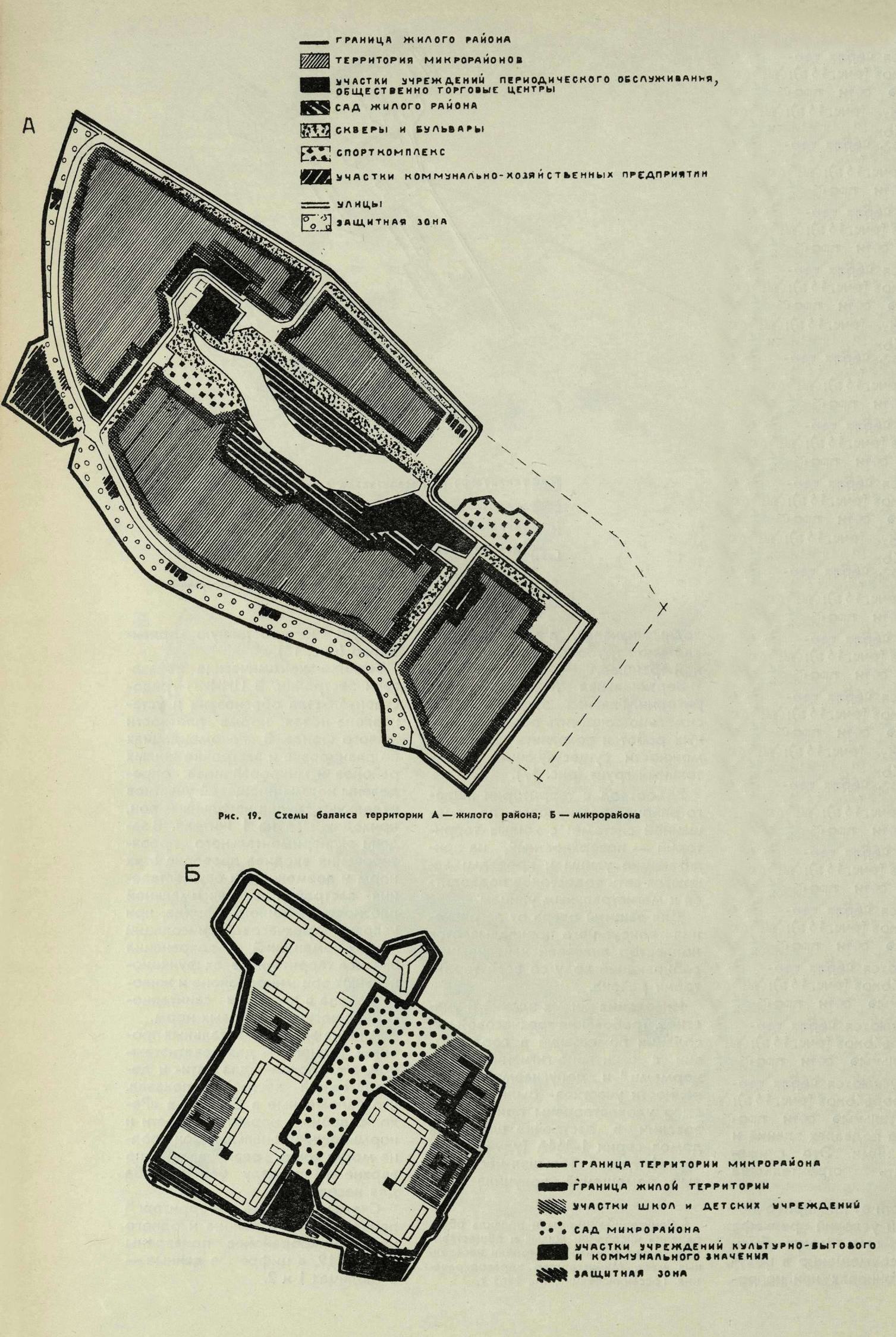

Схемы баланса территории первого жилого района и одного из его микрорайонов приведены на рис. 19, а цифровые данные — в таблицах 1 и 2.

Рис. 19. Схемы баланса территории А — жилого района; Б — микрорайона

* * *

Рассмотренные в настоящей статье экспериментальные проекты жилых районов иллюстрируют комплексный метод проектирования и позволяют сделать некоторые общие выводы.

В основу планировочной организации жилого района должны быть положены требования, определяемые структурной характеристикой города в целом, где учитываются положения и значение района в генеральном плане, а также местные и природные факторы.

Организация культурно-бытового обслуживания населения основана на ступенчатой системе, где характер одной ступени предопределяет и обусловливает другую. Так, например, при увеличении или уменьшении расчетной вместимости обслуживающих учреждений общественно-торгового центра жилого района, целесообразно соответствующее увеличение или уменьшение учреждений центров микрорайонного значения. В других случаях расположение, группировка и вместимость учреждений периодического пользования диктуют необходимость объединения учреждений первичного и повседневного пользования в одном здании. Вот почему выбор наиболее рационального размещения и группировки обслуживающих зданий не может быть сделан для одного обособленного микрорайона, а только в пределах целого жилого района.

При размещении и группировке обслуживающих учреждений необходимо учитывать, что укрупнение культурно-бытовых учреждений позволяет улучшить качество обслуживания, обеспечивает экономичность их строительства и эксплуатации.

Транспортное обслуживание населения жилых районов определяется общегородской единой системой транспорта, в то же время оно тесно связано с системами культурно-бытового обслуживания населения, озеленения, организации пешеходного движения и подъездов к жилым и общественным зданиям. Внутри микрорайона система проездов должна решаться исходя из требований безопасности и удобства передвижений. Это достигается разделением движения пешеходов и транспорта, созданием в жилых микрорайонах специальных пешеходных дорог и аллей, идущих от групп жилых домов к общественным зданиям, спортивным площадкам, садам, остановкам общественного транспорта и т. д.

При комплексном проектировании рационально решается и система озеленения. Обособленное проектирование отдельными микрорайонами не может обеспечить целесообразного решения всей системы озеленения конкретного жилого массива, так как в нем создание одних видов озеленения обусловливается другими и связано с природными условиями местности.

Комплексная застройка имеет в виду улучшение гигиенических условий для проживания населения на территории жилых районов и микрорайонов. Это относится к соблюдению необходимых разрывов между жильем и промышленными, складскими территориями, железными дорогами, магистральными улицами, предприятиями коммунально-хозяйственного назначения, гаражами и т. п.

Для жилых помещений необходимо обеспечить нужное количество часов инсоляции. Следует при этом наибольшее число жилых комнат ориентировать благоприятно. Инсоляция участков жилой территории, участков школ и детских учреждений должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

Разработка вопросов инженерного оборудования территории жилых районов должна проводиться не локально, а с учетом целесообразного их решения в общей системе городского хозяйства. Трассировка сетей должна выполняться комплексно в увязке с системой застройки и с учетом прогрессивных методов прокладки. Вертикальная планировка застраиваемой территории должна предусматривать максимальное сохранение растительного слоя и минимальный объем перевозок срезанного грунта.

В целях эффективного использования городской территории жилая застройка должна осуществляться с максимальной плотностью при минимальных размерах участков всех функциональных зон.

Выбор оптимальной этажности застройки должен для каждого конкретного случая производиться на основе всестороннего учета градостроительных факторов (стоимость освоения территории, характеристика грунтов, рельеф местности), а также с учетом стоимости жилых зданий, наличия строительной базы и т. п.

При проектировании жилых районов особое внимание следует обратить на вопросы архитектурно-пространственной композиции застройки. В проектах застройки жилых районов и микрорайонов следует развивать композиционную основу, заложенную в генеральном плане города. Этим предопределяется расположение общественных центров жилых районов, направление и характер их магистралей, улиц и бульваров, общие принципы архитектурно-пространственной композиции и ее масштаб.

Конкретные условия предопределяют выбор композиционного решения застройки для каждого индивидуального случая, исходя из естественных условий (зеленые насаждения, рельеф местности, наличие водоемов), этажности застройки, типов жилых и общественных зданий и т. д.

Комплексное решение перечисленных вопросов является общей основой формирования архитектурного облика наших городов. Однако эта основа еще не предопределяет тех индивидуальных черт, которые безусловно должны быть выявлены в застройке и объемно-пространственной композиции каждого жилого района и микрорайона.

26 сентября 2025, 23:46

0 комментариев

Партнёры

Комментарии

Добавить комментарий