|

|

Исаак Бродский. Мой творческий путь: окончание учебы

Бой быков в Мадриде. Масло 1909 г.

Портал TEHNE продолжает публикацию в полнотекстовом формате книги «Мой творческий путь» Исаака Израилевича Бродского (1884—1939), русского и советского живописца и графика, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1932), одного из главных представителей реалистического направления в советской живописи 1930-х годов и автора обширной изобразительной ленинианы.

Ниже мы предлагаем вашему вниманию третью главу книги. Часть иллюстраций заменена на полноцветные.

Глава третья. 1905 год. Красный флаг над Академией. Расправа с демонстрантами. «Солдатушки, бравы ребятушки...». Разгул черносотенцев. На ст. Дебальцово. Работа в революционной печати. «Красные похороны», «Тишина». Беклемишев. «Теплый день». Окончание учебы. Влияние мастеров. Отзыв А. Бенуа

В моей памяти сильно запечатлелись события 1905 года, когда волна революционного движения захлестнула и Академию художеств.

Студенчество в массе своей встретило революцию с большим подъемом. Настроение у нас было приподнятое, все время шли собрания, митинги, и в знак возмущения январскими расстрелами мы, студенты Академии, объявили забастовку и прекратили занятия.

Был выбран совет старост, который возглавил все движение. В этот совет, наряду с другими товарищами, был избран и я.

Мы собирали деньги на оружие для боевых дружин, насильно выставляли из мастерских штрейкбрехеров, завладели ключами от всего здания и стали хозяевами положения.

Зал совета Академии был превращен в перевязочный пункт, а на крыше, над императорской Академией художеств, развевался красный флаг.

Нами быстро была установлена связь с рабочими организациями и революционными комитетами других высших учебных заведений.

Во всех залах и аудиториях шли митинги, а в Круглом дворе Академии однажды собралось около трех тысяч человек, разбрасывались прокламации, и ораторы открыто призывали к ниспровержению существующего строя. Это была мощная демонстрация против самодержавия, и мы, студенты Академии, горячо участвовали в ней.

В памятный день, 9 января, утром я шел в Академию по Малому проспекту Васильевского острова; дойдя до 4-й линии, я увидел громадные толпы народа, вероятно, свыше десяти тысяч человек. Я всегда любил толкаться в толпе, всматриваться в группы, наблюдать интересные типы. Примкнув к толпе, я вскоре узнал, что здесь, недалеко от рабочего клуба, собираются демонстранты, чтобы итти к Зимнему дворцу, куда уже направлялись рабочие из других районов.

Помню, говорили, что Гапон идет в передних рядах с иконой и портретом Николая II. Гапона я не видел, так как пробраться вперед было очень трудно, и, вероятно, Гапон шел во главе другого района. Вместе с демонстрантами я медленно двигался по направлению к Академии, постепенно пробираясь все ближе и ближе к первым рядам, уже выходившим на набережную. В это время мы увидели отряд казаков, уже ожидавший демонстрантов и заградивший им дорогу.

Между рабочими и казаками начались переговоры; рабочие настаивали, чтобы их пропустили. Я ждал, чем это кончится, но вдруг раздалась команда: «Шашки наголо!»

Я стоял около ограды сада и обдумывал, смогу ли в случае опасности перепрыгнуть через решетку. Мне казалось это очень трудным, но когда по прошествии нескольких секунд я увидел, что казаки рубят шашками направо и налево, и на мостовой уже лежат первые жертвы, то мне оставалось только прыгать через решетку в сад, где находились мои товарищи, среди которых были Колесников и Греков. Они кричали мне: «Прыгай, мы тебе поможем!» Я, как кошка, одним прыжком вскочил на ограду, но когда хотел прыгнуть вниз, то зацепился калошей за острие спицы и повис вниз головой. Я видел, как мимо меня мчались казаки, и понял, в какой нахожусь опасности, так как очень легко меня могли проткнуть шашкой. Однако я остался невредим, вероятно потому, что казаки приняли меня за убитого. Вскоре подбежали товарищи и помогли мне выбраться из тяжелого положения. Моя новая калоша была совершенно разорвана, и я долго ее хранил, на память об этом эпизоде.

Очутившись за пределами досягаемости противника и увидев, что стычка с казаками продолжается, мы решили покинуть сад и пробраться в Академию. Это нам удалось, и вскоре мы были на крыше главного здания, откуда стали наблюдать за происходившими событиями. Казаки нас заметили и предупредили, что если мы не уйдем, то будет дан залп; прибежал ректор Академии Беклемишев и уговорил нас уйти.

Кажется, в тот же день или днями позже казаки ранили студента Академии Могилата. Ярый черносотенец, белоподкладочник Могилат всегда готов был устроить своим товарищам студентам любую гадость. Очутившись среди демонстрантов, одетый в студенческую шинель, которая тогда казалась чем-то крамольным, Могилат стал жертвой полицейского «энтузиазма»; один из казаков ранил его шашкой, не успев в пылу битвы разобраться, «где кто». Помню, что этот правый суд доставил нам немалое удовлетворение.

Казачья лошадь. Рисунок 1906 г.

События 9 января произвели на нас, студентов, и передовую часть профессуры глубочайшее впечатление. Мы были полны ненависти к существующему строю, до конца выявившему свою сущность. Казался невероятным и особенно возмутительным тот факт, что всей расправой с безоружными рабочими руководил вел. кн. Владимир, бывший тогда президентом Академии художеств.

Одним из свидетелей хладнокровного убийства беззащитных людей был художник Валентин Александрович Серов. В день 9 января он находился в здании Академии и из окон наблюдал кровавую расправу казаков. Этому событию Серов посвятил одно из своих лучших произведений — «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава», написанное под впечатлением виденного им налета казацкой сотни. Картина эта была подарена художником Максиму Горькому (о чем читатель найдет сведения в письмах Алексея Максимовича ко мне).

Этюд. Масло 1906 г.

События с каждым днем ширились и приобретали все более и более грозный для царизма разворот. Начались забастовки и уличные бои. Во время неоднократных боевых выступлений студенты Академии не раз подвергались расправе казаков и полиции. Исполнительным органом учащихся Академии, который руководил всей общественной жизнью студенчества, стал совет старост из девяти человек, в который вошел и я, как представитель самой большой группы (девяносто человек) студентов классов. После объявленной нами забастовки, когда дирекции было заявлено, что мы приступим к занятиям только в том случае, если не пострадает никто из наших товарищей, Академия была, по распоряжению «августейшего» президента, вел. кн. Владимира, закрыта. Резолюция президента гласила: «Полагаю Академию закрыть и даже наглухо заклепать. Это — мой ультиматум».

Полиция, призванная навести порядок и прекратить смуту в Академии, прежде всего потребовала список учеников «иудейского вероисповедания, кому жительство в Петербурге было разрешено только при условии обучения в Высшем художественном училище». Список этот был незамедлительно передан приставу. Моя фамилия была в нем одной из первых.

В тревожные дни 1905 года, когда по югу России прошли еврейские погромы и избиения студентов-евреев в Харькове, Одессе, Екатеринославе и других университетских городах, стали говорить о том, что и в Петербурге черносотенцы уже наметили день, в который было решено истребить студентов-евреев. Говорили даже, что громилы уже ходят по домам и отмечают двери и ворота крестиками, как знак того, что здесь проживает еврей-студент.

В то время я жил в одной комнате вместе с моим другом Митрофаном Грековым на Малом проспекте Васильевского острова. Однажды вечером, возвращаясь из Академии, мы увидели на наших дверях сделанный мелом крест. Было очевидно, что у нас в доме были «гости» и наметили меня к избиению, так как в нашей квартире я был единственным евреем. Долго мы думали, как быть: уйти из дома и шататься всю ночь по улицам нам не позволяло самолюбие, а оставаться было опасно. Наконец, мы решили никуда не уходить и приняли все меры к самообороне. Прежде всего надо было забаррикадировать дверь; мы загородили ее платяным шкафом, табуретками и всем, что попадалось под руку. Поздно ночью, ложась спать, мы под подушки положили топоры: другого оружия у нас не было. Хотя Греков был православным (из казаков), но он меня не хотел покинуть и, рискуя своей жизнью, оставался все время со мной, готовый меня защищать. Конечно, всю ночь мы не спали в ожидании страшных пришельцев. Однако ночь прошла спокойно, а утром мы узнали, что по всему району были организованы рабочие дружины, которые дежурили на улицах и разгоняли кучки подозрительных людей. Организованность и сплоченность рабочих помешала черной сотне осуществить задуманную ими «Варфоломеевскую ночь».

Не помню, почему мы переехали на другую квартиру на Малом проспекте. Опасность подвергнуться избиению в тот год была для меня очень реальной, однако мне удалось ее избежать благодаря хозяину нашей новой квартиры, который не раз выручал меня в тяжелые, опасные моменты. Занятия нашего хозяина были очень неопределенными: он нигде не работал, всегда был дома, и если уходил, то всего лишь на несколько часов. Нас, своих жильцов, он очень уважал и ценил, вероятно, за то, что я хорошо играл на гармошке, а Греков — на балалайке.

В дни, когда беспорядки приняли чудовищные размеры, гонения на студентов усилились, вплоть до того, что черносотенцы их убивали на улице, сбрасывали со второго этажа конок и т. д. В Академию ходить в эти дни было опасно. Мы жили теперь втроем: я, Греков и Степан Колесников. Наш хозяин проявлял удивительную заботливость: к концу наших занятий он приходил в Академию и вместе с нами шел домой. Если же нас пытался кто-нибудь остановить, он делал какой-то жест, и нас пропускали беспрепятственно.

Бывали вечера, когда мы даже не могли выходить на улицу и, пробравшись в Академию, оставались там несколько дней. Заботливый хозяин часто нам предлагал надеть свое пальто вместо студенческой шинели, в которой появляться на улице было рискованно. Когда мы засиживались где-нибудь у приятелей, живших недалеко, хозяин нам обычно приносил свое пальто и доставлял в нем одного из нас домой, а затем это же пальто приносил другому и таким образом переправлял нас всех троих.

Когда мы уезжали весной на каникулы, дворник объяснил, почему нас не коснулись никакие эксцессы. Оказалось, что наш квартирохозяин работает в охранке. Оберегая своих жильцов от неприятностей, он в то же время получал возможность близко общаться со студентами. Он часто засиживался у нас в комнате, слушал музыку, пел с нами песни, словом, был компанейским человеком. Все мы его недолюбливали, он был неприятен своим подхалимством, но нам приходилось пользоваться его услугами. Несмотря на то, что это был предатель и провокатор, мы, по своей неопытности, не могли его распознать сразу. Было удивительно, что он оберегал меня, потому что, имея на руках наши паспорта, он не мог не знать, что я еврей. Видимо, звуки моей гармони, часто ласкавшие его сердце, выручили меня из многих бед.

Красные похороны. Эскиз. Масло 1906 г.

1906 год был особенно тревожным для Академии, так как Высшее художественное училище, в котором мы учились, было по распоряжению Министерства двора закрыто на целый год. Все студенты считались уволенными, шла большая чистка, и каждый из нас должен был подавать заявление о приеме в Академию. Нас всех распустили по домам, но у тех, кто хотел учиться и работать, этот год не пропал зря.

Трое друзей — я, Греков и Колесников — поехали на этюды, сначала в деревню к моим родным, затем к родным Грекова и к Колесникову.

Забастовки на железнодорожном транспорте часто нарушали расписание поездов, поэтому мы ехали на юг с большими трудностями и приключениями. Рано утром товарный поезд привез нас на станцию Дебальцево. За версту до станции мы сошли с поезда и, не торопясь, направились пешком, появившись на платформе вокзала в совершенно неожиданное для местного начальства время, когда не прибывает к станции ни один пассажирский поезд.

Первым нас увидел усатый жандарм, которому появление трех студентов, неизвестно откуда взявшихся, с какими-то странными вещами, этюдниками и мольбертами, показалось крайне подозрительным. В ожидании поезда мы спокойно расположились на перроне. Жандарм, все время следивший за нами, с опаской приблизился и робко заявил, что нас требует к себе начальство. Не ожидая ничего приятного, мы пошли за ним.

Жандармский офицер вежливо предложил нам сесть и долго не знал, с чего начать разговор, повидимому, чувствуя себя неловко. Затем он спросил, откуда мы едем и есть ли у нас документы. Мы ответили, что едем из Петербурга на каникулы. Затем он стал расспрашивать, чем мы занимаемся, зачем и куда едем и т. д. Помню, что, заранее сговорившись, мы все трое держали руки в карманах, и это его очень смущало, так как он боялся, нет ли у нас револьверов, и во время всего разговора не сводил глаз с карманов наших брюк. В ящике стола у него лежали фотокарточки, и он по очереди пересмотрел их все, сравнивая с нашими лицами. Наконец, минут через двадцать, не обнаружив ничего преступного, он нас отпустил.

Здесь же, около вокзала, мы купили десяток сырых яиц и, когда наш поезд отошел от станции, из окна вагона стали, целясь в жандарма, швырять яйцами. Это была ребяческая демонстрация протеста, которая могла кончиться плохо, если бы нас поймали на месте преступления. Но паровоз уже мчал на всех парах, жандарм свистел и бегал по перрону, грозил кулаками, но остановить поезда не мог.

В 1905—1906 гг. в Петербурге издавалось большое количество сатирических журналов.

Я участвовал как карикатурист одновременно, по крайней мере, в десяти журналах. Вспоминаю «Пулемет», «Леший», «Адская почта», «Ювенал», «Светает», «Пламя», «Сигнал», «Игла», «Вольница» и ряд других.

Бывали случаи, когда из-за моих рисунков журналы закрывались цензурой.

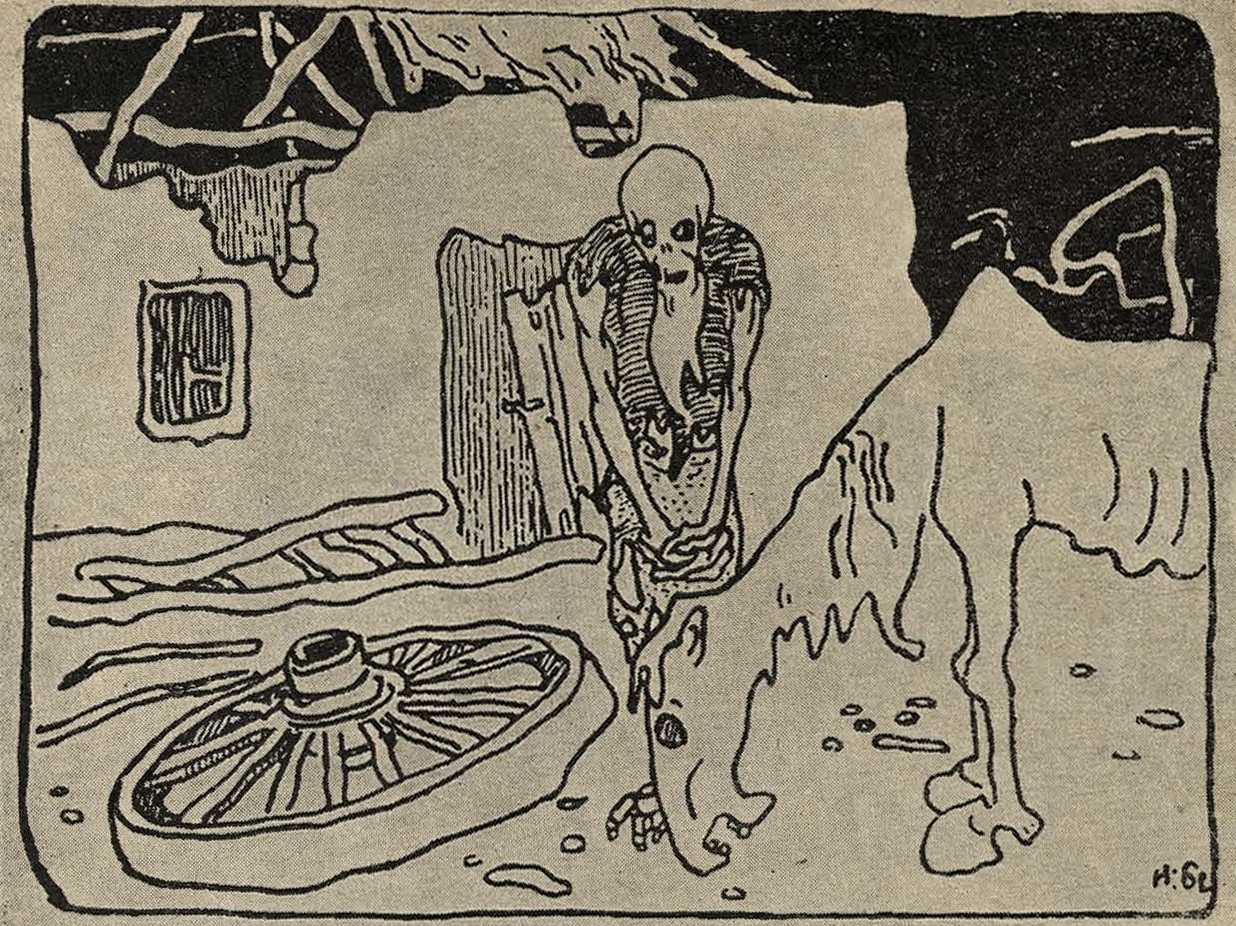

Эх! кабы землицы немного, совсем хорошо было бы!

Рисунок для журнала «Пламя» 1905 г.

Вместе с художниками Любимовым и Хотулевым мы редактировали журнал «Светает», который после третьего номера был конфискован.

Другой журнал, «Пламя», издавался мною, Фешиным и Депальдо при участии двух журналистов, но и этот журнал вскоре был закрыт цензурой. Помню, что на обложке конфискованного номера я изобразил адмирала Дубасова в виде «современного Нерона».

Колка льда. Эскиз. Масло 1906 г.

В художественном отношении «Пламя» считался сильным журналом; наши рисунки выделялись, и некоторые из них вошли в историю политической карикатуры тех лет.

Работая в сатирических журналах в течение двух лет, я исполнил, вероятно, свыше двух сотен графических работ на злободневные политические темы. Вспоминаю, что в тот же период я сделал серию акварелей на революционные темы: «Расстрел на площади» (9 января), «баррикады» и другие.

Однажды ко мне пришел незнакомый человек, которого я часто встречал в столовой университета; я знал, что он имеет отношение к одному из либеральных издательств. Этот человек попросил у меня разрешение воспроизвести мои акварели на открытках, обещая заплатить соответствующий гонорар. Я был еще студентом, жил на стипендию и поэтому очень обрадовался такому неожиданному заработку. Незнакомец взял мои акварели и через некоторое время принес их обратно, сказав, что ничего не вышло, так как клише получились очень плохие и открытки напечатаны не будут. Таким образом, авторские, на которые я рассчитывал, от меня неожиданно уплыли.

Месяца через два прихожу как-то в университетскую столовую обедать и вижу, что в киоске продаются открытки с моих акварелей. Мне стало ясно, что вся эта история была задумана как маленькая «экспроприация». Я не протестовал и мне даже понравился этот трюк. Очень жалею лишь о том, что у меня не сохранились эти открытки, так же как и оригиналы, которые я, помню, подарил одной революционной организации, через Н. Е. Добычину, попросив ее реализовать акварели путем розыгрыша на концерте, сбор с которого шел на политические цели. К сожалению, это сделать не удалось, так как начались обыски, и Н. Е. Добычина спрятала мои акварели на чердаке, где они от сырости погибли; так, по крайней мере, она сама говорила мне об этом.

Желание помогать делу революции было у меня огромное, хотя я и не примыкал ни к одной из политических партий и непосредственно не участвовал ни в одной из революционных организаций. Но помню, в те годы или немного позже я часто принимал участие в вечерах помощи революционерам, которые устраивались у художницы Зарудной-Кавос, Павла Васильевича Самойлова, Анны Ивановны Менделеевой, писателя Чирикова, адвоката Соколова, а в последующие годы и у меня.

На этих вечерах обычно собиралось много художников, писателей, артистов. Художники делали программки или, вернее, художественные обложки, в которые вкладывались программы; продавались они на благотворительных концертах довольно дорого.

Главными участниками этих вечеров были художники: Любимов, Лаховский, Греков, братья Колесниковы, Грабовский, Вещилов, Горбатов, Фешин, Горелов, Цириготти, Протопопов, Лисснер, Чахров и другие. Вечера эти были всегда интересны; часто выступали актеры, музыканты. Иногда в течение вечера мы успевали сделать около ста обложек. Назначение денег, выручаемых за эти обложки, художникам было известно, и мы все сочувствовали и охотно шли навстречу: каждому хотелось внести свою лепту и помочь своими силами делу революции.

Эти вечера расширили круг моих знакомств; я встречал много замечательных людей, видеть которых мечтал давно. Вспоминаю вечер у Зарудной-Кавос (ее брат — известный адвокат Зарудный) в 1905 году, устроенный по случаю освобождения из Шлиссельбургской крепости народовольца Н. А. Морозова, в день его приезда в Петербург. Меня поразила бодрость этого удивительного человека, который просидел в тюрьме двадцать пять лет. Однако тюрьма не сломила духа шлиссельбуржца, он был весел и жизнерадостен, много рассказывал, и казалось, что он вернулся только что из театра, а не из тюрьмы. На этом вечере были также Вера Фигнер, В. Засулич, Репин и много крупнейших представителей науки и искусства.

Кажется, в 1907 году по инициативе Международного комитета помощи жертвам революции был выпущен сборник «Труд и свобода», в редактировании которого принимал участие М. Горький. Задачей сборника ставилась помощь борцам, «отдавшим жизнь свою за политическое и экономическое освобождение России».

В документе, хранящемся в Музее революции, в списке участников сборника перечислен ряд фамилий художников, в том числе несколько русских, среди которых Репин, Аронсон, Бобровский и я.

Пожалуй, я мог бы здесь вспомнить еще ряд фактов моего участия в революционной прессе, во всевозможных благотворительных вечерах, выставках и т. д. Не осознавая всего смысла больших событий, которые назревали в те годы, я своим здоровым инстинктом чувствовал, социальную правду, за которую боролись и отдавали свою жизнь лучшие представители нашего народа.

Безусловно, события 1905 года сыграли большую роль в развитии моего творчества; в меру своих сил и своего классового чутья я делал все для того, чтобы быть полезным революции.

После того, когда реакция подняла голову и по Николаевской железной дороге прошли первые карательные отряды, у меня возникла мысль написать картину «Красные похороны». Я сделал на эту тему большой эскиз и представил его на конкурс эскизов в Академии. Конечно, мой эскиз не был допущен к конкурсу, так как большинство профессоров было настроено реакционно, и только один Репин настаивал, чтобы этот эскиз рассматривали наравне с конкурирующими.

Репин остался в единственном числе — эскиз был отвергнут, но на ближайшей выставке в залах Академии я его выставил на просмотр жюри, в котором были революционно настроенные художники.

В Тверской губернии. Этюд. Масло 1907 г.

Эскиз был принят, но перед самым открытием выставки, когда цензура просматривала картины, моя работа была снята и арестована; с 1906 и вплоть до 1917 года она пролежала свернутой в трубку, и только после Октябрьской революции я разыскал ее и подарил Музею революции.

В Новгородской губернии. Этюд. Масло 1908 г.

В 1907 году из Академии ушел Репин, как раз в то время, когда я приступал к исполнению эскиза к моей дипломной картине.

Настроение у меня было мрачное, мною овладел какой-то безотчетный страх смерти. С этим подавлявшим меня чувством я стал бороться и искать выхода в своем творчестве.

Я представил эскиз картины, которая называлась «Тишина».

Не помню, что именно натолкнуло мою фантазию на очень странный сюжет.

Картина изображала пустынную комнату, посредине которой стоял гроб с лежащим в нем покойником, в образе которого я написал самого себя. В большом раскрытом окне сквозь узорчатые ветви виднелись небо с лунным серпом и озеро, покрытое рябью. Этот поэтический пейзаж служил красивым фоном для первого плана, на котором были написаны стол с стоящим на нем графином и висящие на стене ходики с отклоненным в сторону маятником. На подоконнике лежала кукла. Картина была полна настроения и отзвуков модной тогда символики, которой и я отдал дань. О «Тишине» много тогда говорили, как о какой-то сенсации, и много спорили о ее философском смысле, который сейчас мне кажется очень наивным.

Интересно, что совет Академии одобрил мой эскиз, а профессор В. В. Матэ, которому тема моя очень нравилась, в шутку заметил: «Бродский так хорошо написал себя, что хочется самому лечь в гроб!»

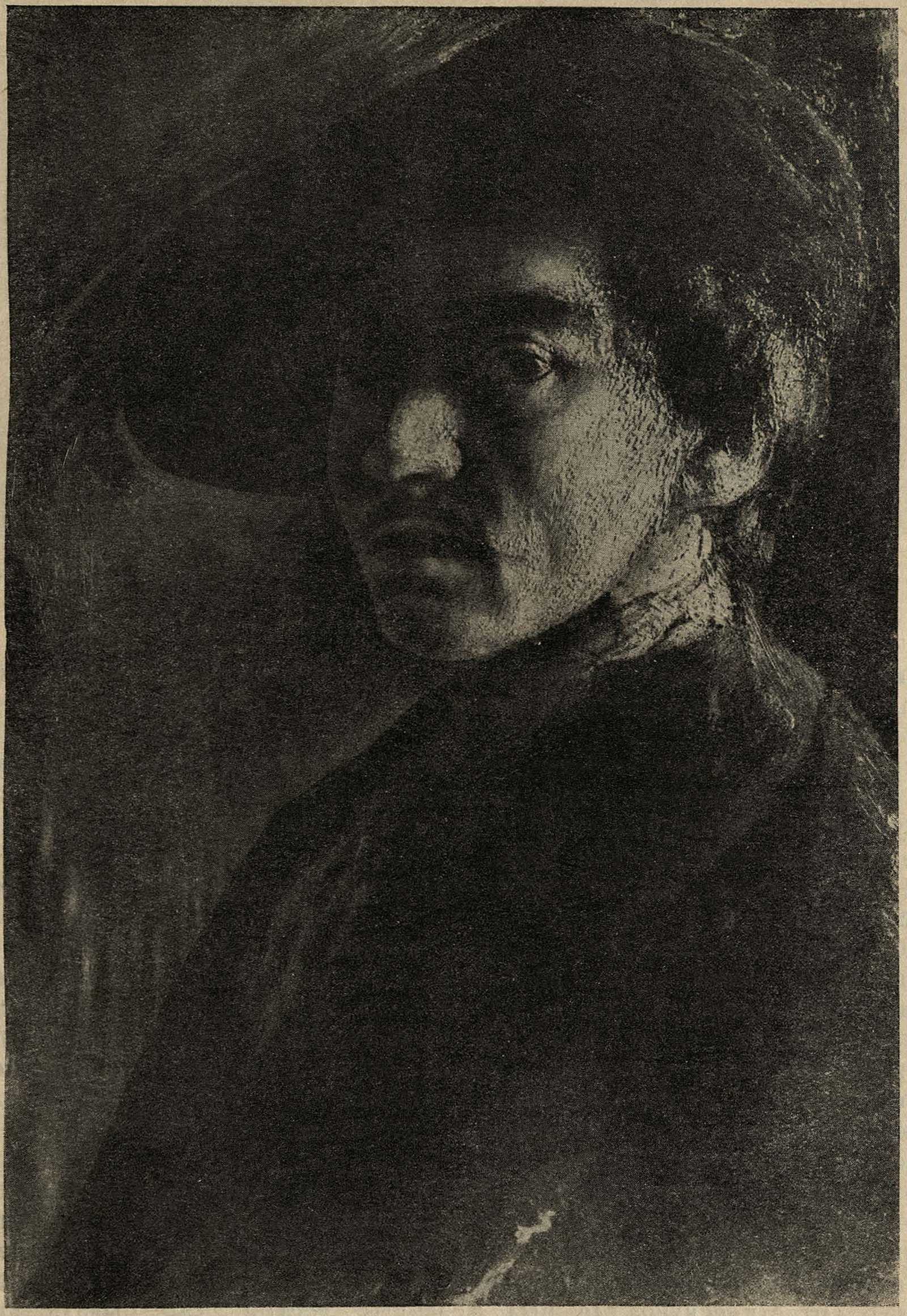

Автопортрет. Масло 1904 г.

Эскиз этот был больших размеров (два метра в длину), что, однако, кому-то не помешало украсть его с академической выставки. Дальнейшая судьба этой моей работы неизвестна.

Написав эскиз, я почувствовал, что тема картины меня уже не удовлетворяет. Писать картину я раздумал и взял для своей дипломной работы совершенно противоположную, очень жизнерадостную тему: сад с играющей детворой, с няньками в теплый и солнечный осенний день.

Над дипломом мне пришлось работать без профессора. Репин был в моей мастерской всего один раз.

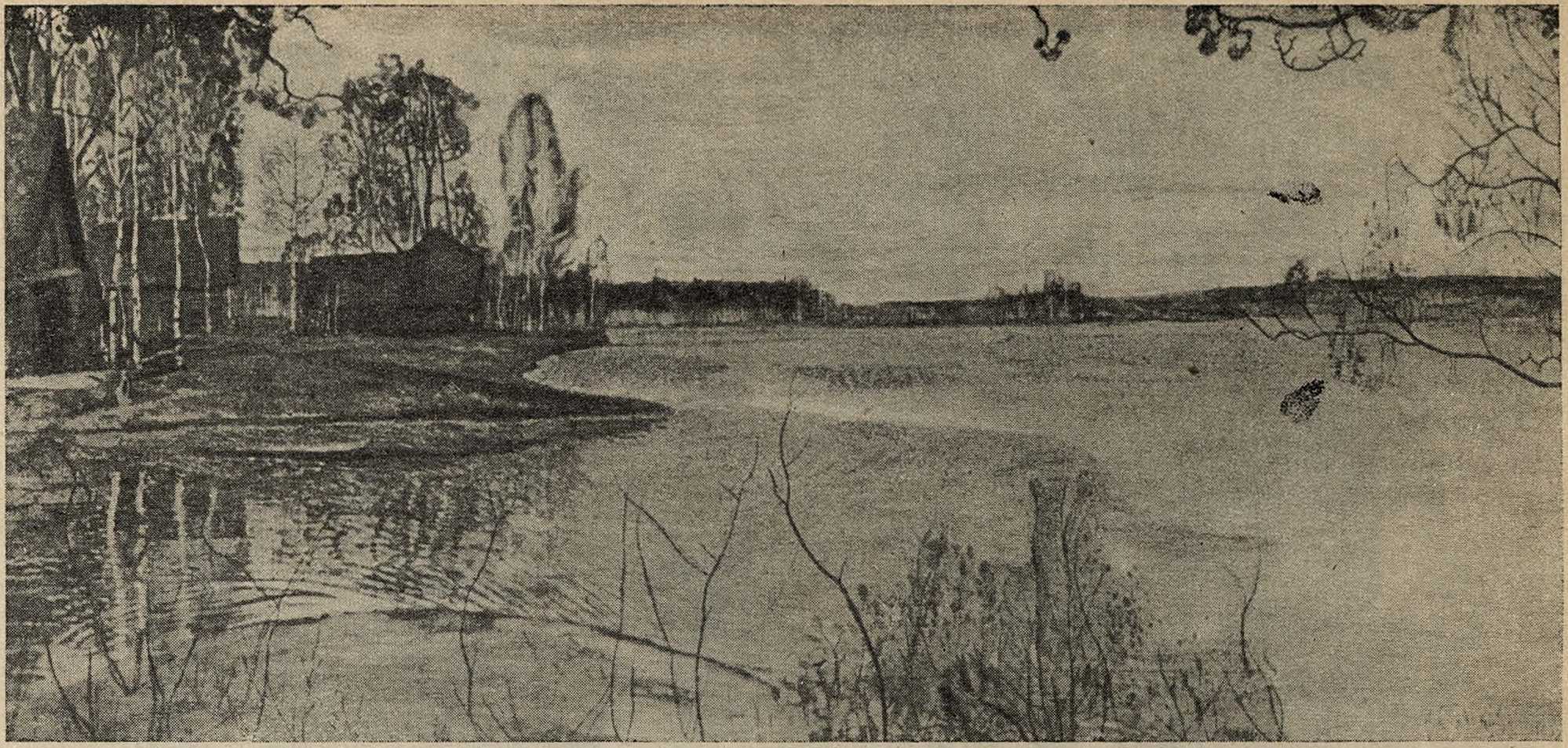

Пейзаж. Акварель 1907 г.

В годы академической учебы, упорно работая над собой, занимаясь ежедневно по девяти-десяти часов, я умел короткие часы своего досуга использовать очень содержательно. Часто бывал в музеях, на выставках и особенно усердно посещал концерты. В Академии так же, как в Одесском училище, я был избран главным распорядителем театральных билетов. Тесный контакт у нас был с Консерваторией, где в то время училась плеяда блестящих музыкантов.

В Консерватории я был постоянным посетителем всех вечеров и не пропускал ни одного ученического концерта.

Окончив Академию, я продолжал посещать эти концерты, где слышал талантливых молодых скрипачей Хейфеца, Цимбалиста, Эльмана, братьев Ахрон, братьев Пиастре, Полякина, Цецилию Ганзен. Я главным образом запомнил скрипачей потому, что был с ними хорошо знаком и со многими дружил. Обычно в антрактах я всегда заходил в артистическую, где был желанным гостем. Там бывали крупнейшие музыканты нашего времени: Римский-Корсаков, Кюи, Глазунов, Ауэр; их высказывания о молодых исполнителях были для меня замечательной школой.

Сквозь ветви. Этюд. 1907 г.

Мои академические успехи сблизили меня со многими крупными художниками, которые внимательно следили за моим творческим ростом. У меня установились хорошие отношения с Владимиром Александровичем Беклемишевым, известным скульптором, профессором Академии. Беклемишев был ректором Высшего художественного училища, сменившим на этом посту архитектора Томишко. Как ректор он пользовался большим влиянием в Академии, хотя многие из студентов и не любили его.

Вспоминаю одно из студенческих собраний в 1905 году, когда, уже не помню, по какому поводу, студент архитектурного отделения Райх, чем-то очень взволнованный, с угрозами направил на Беклемишева револьвер. Нас всех поразило хладнокровие Беклемишева, который спокойно ответил: «Стреляйте!» Это, видимо, отрезвляюще подействовало на Райха, который сразу же спрятал оружие. Совет профессоров постановил исключить его из Академии, но сам Беклемишев вступился за Райха и отстоял его.

Беклемишев был хорошим оратором; внешне выглядел он очень эффектно: высокий, худой, с красивой «надсоновской» головой, он напоминал Христа, чем пользовались многие художники, в том числе и Репин, сделавший с него этюд Христа для картины «Отойди от меня, Сатана».

Вероятно, мои работы, которые неоднократно отмечались на академических выставках, способствовали тому, что наш ректор предложил мне быть учителем его детей, занимавшихся живописью. Я стал часто бывать у Беклемишевых, живших в казенной квартире в одном из флигелей Академии.

Большие средства давали возможность Беклемишевым жить на широкую ногу, часто бывать за границей, приобретать картины, устраивать вечера. В доме у Беклемишевых, относившихся ко мне с большой добротой, я чувствовал себя непринужденно. Общение со многими выдающимися людьми искусства, бывавшими у Беклемишевых, сильно способствовало моему развитию.

Я близко познакомился с Вержбиловичем, Ипполитовым-Ивановым, Рубо, Куинджи, Вл. Маковским, Малявиным и другими. Последний многим был обязан Беклемишеву, который разыскал его в монастыре (Малявин был послушником Афонского монастыря), оценил его дарование и помог приехать в Петербург учиться.

Очень мне нравился своей внешностью Ипполитов-Иванов, добродушный, толстый человек, несколько похожий на Глинку. Помню, что Беклемишев сделал очень удачную статуэтку Ипполитова-Иванова. Я всегда высоко ценил творчество этого композитора и в особенности «Кавказские мотивы».

Беклемишев лепил также и Вержбиловича, который на званые вечера приходил всегда с инструментом и после ужина обычно много играл. Я, как большой любитель музыки, всегда старался сесть поближе к нему. Вержбилович был красавец: длинные волосы, вдохновенное лицо, красивые глаза — настоящий художник. Играл он удивительно: с огромным темпераментом, никогда не оставляя спокойными тех, кто его слушал. Меня глубоко волновало каждое движение смычка, который в его руках приобретал чудесную силу.

Сейчас, по прошествии многих лет, я особенно чувствую, какое большое влияние оказывали на мое формирование как художника и какой глубокий след в моем творческом сознании оставляли эти встречи с большими мастерами искусства. Ничто не проходило зря, все отлагалось крупицами ценнейшего опыта и со временем осваивалось творчески.

Очень часто у Беклемишева бывал его большой друг художник Рубо, автор знаменитой панорамы «Севастопольская оборона», профессор батальной живописи. В своей области он был очень крупным специалистом, художником огромной техники. Несмотря на то, что Рубо окончил Одесское училище, почему-то одни считали его французским художником, а другие — немецким. Это был веселый, остроумный человек. На вечерах у Беклемишевых он любил иногда демонстрировать свою технику; брал тарелку, коптил ее на свече, а затем спичками либо окурками в пятнадцать-двадцать минут делал на глазах у всех присутствующих законченную голову лошади, скачущего всадника или батальную сцену. Для того, чтобы рисунок сохранился, его затем покрывали лаком; этот способ письма позже был усвоен многими.

Ко мне Рубо относился очень хорошо и высоко ценил меня как художника. Будучи представителем России но организации русского отдела на Международной выставке в Мюнхене, он предложил мне экспонировать мои работы и всячески помогал мне в этом. Когда комитет выставки присудил мне золотую медаль, Рубо из Мюнхена прислал мне поздравительную телеграмму в Тверскую губернию, где я жил в деревне и писал этюды.

Неоднократно у Беклемишевых я встречал их племянника, студента-правоведа, сухощавого и внешне ничем не выделявшегося юношу, который хорошо играл в шахматы, с легкостью побеждая всех бывавших в доме любителей этой игры. Дальнейшие успехи как шахматиста сделали его широко известным маэстро, который позже победно завоевал пальму мирового первенства. Этот юноша, в те годы только начинавший шахматную карьеру, был Александр Алехин, с которым мне пришлось встречаться и позже, когда он уже был в ореоле своей славы.

В 1907 году я провел два летних месяца на даче у Беклемишевых в Тверской губернии. В другое лето я поселился на даче в той же деревне, недалеко от имения Манзей-Волковой. Работая над этюдами, я часто бывал на берегу озера, где стояла скамейка у большого мраморного льва.

В окрестностях Парижа. Этюд. Масло 1909 г.

В год моего выпуска на конкурс я женился на Л. М. Гофман, портрет которой мне давно хотелось написать на фоне пейзажа. Здесь, на даче, у меня возникла идея сделать ее портрет с натуры прямо на воздухе. Я взял большой, саженный холст и, невзирая на комаров, которые сильно мешали работать, стал писать жену, позировавшую мне, сидя на скамейке.

Через две недели портрет был готов, и я отвез его в свою академическую мастерскую для доработки.

Помимо дипломной работы «Теплый день», я представил на конкурс около тридцати пейзажей, много этюдов, рисунков, акварелей и большой портрет жены, написанный мною на даче.

Диплом мне присудили за этот портрет, который был оставлен при Академии, а сейчас находится в Государственном Русском музее в Ленинграде. Несмотря на то, что картина имела большой успех у критики и у публики, сам я этим портретом не был доволен и сейчас не причисляю его к лучшим моим произведениям.

Как лауреат конкурса, я был послан, в числе других четырех выпускников, за границу для усовершенствования.

Мне шел двадцать третий год, когда я окончил Академию; я вышел в жизнь еще очень молодым, но уже сложившимся в главных чертах художником. Постепенно, шаг за шагом вырабатывалась моя индивидуальная манера, отличительные качества которой сказывались главным образом в изображении пейзажа.

Уже с первых лет академической учебы, очень рано предопределились характерные особенности моего письма, которые я в дальнейшем развивал и совершенствовал. В этом очень наглядно убеждает сравнение моих ранних пейзажных этюдов с работами последующих лет.

Стремление к четкой прорисованности деталей, к выразительному рисунку, умение разобраться в мельчайших подробностях, выраженное в пристально разработанном узорчатом сплетении ветвей и листьев на переднем плане, в тонком кружеве теней и солнечных бликов, в отчетливой передаче чуть колеблемой ветром глади воды, — эти отличительные качества моих работ выделяли их из общей массы псевдоимпрессионистических полотен, авторы которых неумеренно увлекались широтою мазка и крайностями живописной техники.

Естественно, что, будучи еще неопытным и малоискушенным мастером, я не мог не испытать влияния ряда крупнейших художников, чье творчество было мне близким.

В основном это были русские живописцы, к творчеству которых я и сейчас питаю больше пристрастия и личной склонности, чем ко многим очень высоко ценимым мною старым мастерам мирового искусства, все величие которых мне открылось уже в годы заграничных командировок. Считаю нужным отметить мое увлечение Рембрандтом в ранние академические годы, влияние которого сказалось в моем автопортрете (1904).

Из русских художников в Академии я очень увлекался работами Рериха. Врубелю я подражал в рисунках; живопись его была мне менее понятной. С особенной любовью я разглядывал Репина, Левитана, Серова, Нестерова, Сомова; очень нравились рисунки Пастернака и Малявина, до сих пор очень люблю Степанова, Юона, Жуковского, Крымова, Туржанского; высоко ценил Коровина, который удивлял меня смелостью своей живописи, однако подражать ему никогда не старался. Я всегда любил его работы, но делать так, как он, у меня не было желания.

Ослик. Гренада. Этюд. Масло 1909 г.

К эффектным декоративным вещам меня никогда не влекло. Мне нравились вещи, сделанные тонко и доведенные до конца. Я любил всегда усидчивую, кропотливую работу. Свой стиль — ажур — я нашел с первого же года моих занятий в Академии и до сих пор придерживаюсь его и все более и более совершенствую.

Я считаю, что художник должен бережно относиться к тому, что он найдет как свое собственное, и не бросаться в разные стороны. Нашел себя — и развивай это всю жизнь. Нельзя размениваться на мелочи, жизнь человека коротка, и нужно беречь каждый год, каждый час. Поэтому я не осуждаю таких художников, как Малявин, который всю жизнь писал одних «баб». Я его вполне понимаю и считаю, что такая упорная, уверенная линия в достижении поставленных задач в искусстве должна победить.

Художники, которые в течение всей своей жизни бросались от одного к другому, не удовлетворяясь своей манерой, ничего убедительного не сделали.

Ослик. Гренада. Этюд. Масло 1909 г.

Читателю, вероятно, будет интересен отзыв крупнейшего художественного критика дореволюционного времени А. Н. Бенуа о моей дипломной картине, которой он посвятил значительную часть одного из своих «Художественных писем». Я привожу отрывок из статьи этого критика, как одно из наиболее интересных, хотя в некоторой части и спорных высказываний о характере моего творчества на пороге моего вступления на самостоятельную художественную дорогу.

«Благодаря двум художникам годичный экзамен Академии перед публикой оказался на этот раз интереснее обыкновенного. Можно так или иначе относиться к работам Савинова и Бродского, но несомненно, что оба талантливы, что они вложили большие усилия в свои произведения, что они имеют понятие о художественных задачах...

Бой быков в Мадриде. Масло 1909 г.

Бродский, в противоположность Савинову, совершенно другая натура. Его искусство сдержанно до педантизма, его строгость доходит до сухости. Бродский не живописец, а рисовальщик, как говорят теперь — «график». Его интересует сплетение линий, развитие планов, определенность контуров. И его большая картина «Теплый день» (масса ребятишек, возящихся в песке под лучами весеннего солнца) — не что иное, как огромный рисунок почти орнаментального характера, в котором главный интерес заключен в хитросплетениях ветвей, в мозаике всюду рассеянных солнечных бликов, в разнообразии поз и групп.

Но именно в этой определенности задачи сказывается, что Бродский — настоящий художник. Он — маниак. И я бы сказал, что маниачество есть подкладка всякого таланта. Маниачество учит увлекаться особенностями известных явлений, познавать их законы и прелесть. Лишь человек, определенно влюбленный в то или другое явление в природе, способен приложить те усилия, которые необходимы для передачи его.

Мне лично «маниачество» Бродского не по душе. Мне и далекий прототип его Фредерик (которым я очень увлекался) теперь уже не так дорог. Но как несомненно то, что Фредерик¹ — один из самых больших художников нашего времени, так для меня ясно, что Бродский — художник, с которым надо считаться, который заслуживает уважения и который в будущем может дать вещи подлинного художественного значения. Ведь и в этой его конкурсной картине, неприятной в тоне, с большими промахами в перспективе, с недостаточно разработанной композицией, очень много хорошего, а вся верхняя часть ее — паутина тонких весенних веток на фоне ясного неба — прямо даже красива и делает честь молодому художнику.

____________

¹ Работы Фредерика, о которой пишет А. Бенуа, мне впервые удалось увидеть на выставке бельгийского искусства в Москве в 1937 году. Меня ничем не заинтересовало его творчество, в котором а не нашел того маниачества и мастерства, о которых пишет А. Бенуа.

Бой быков. Этюд к картине. Масло 1909 г.

Что же, не пора ли поздравить Академию с успехами? Не зародился ли там новый дух, не повеяло ли освежением? Не только двое из питомцев ее сделали очень значительные вещи, но и она, против обыкновения, не отвергла их, наградила дипломами, посылает для совершенствования за границу.

Вероятно, нынешний экзамен окончательно успокоит Академию, заставит ее видеть будущее в розовом свете. Давно уже годичный конкурс не имел такого успеха в публике, давно Академия не выпускала таких «видных» питомцев, как Савинов и Бродский».

24 января 2023, 0:31

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий