|

|

Исаак Бродский. Мой творческий путь: Первые опыты

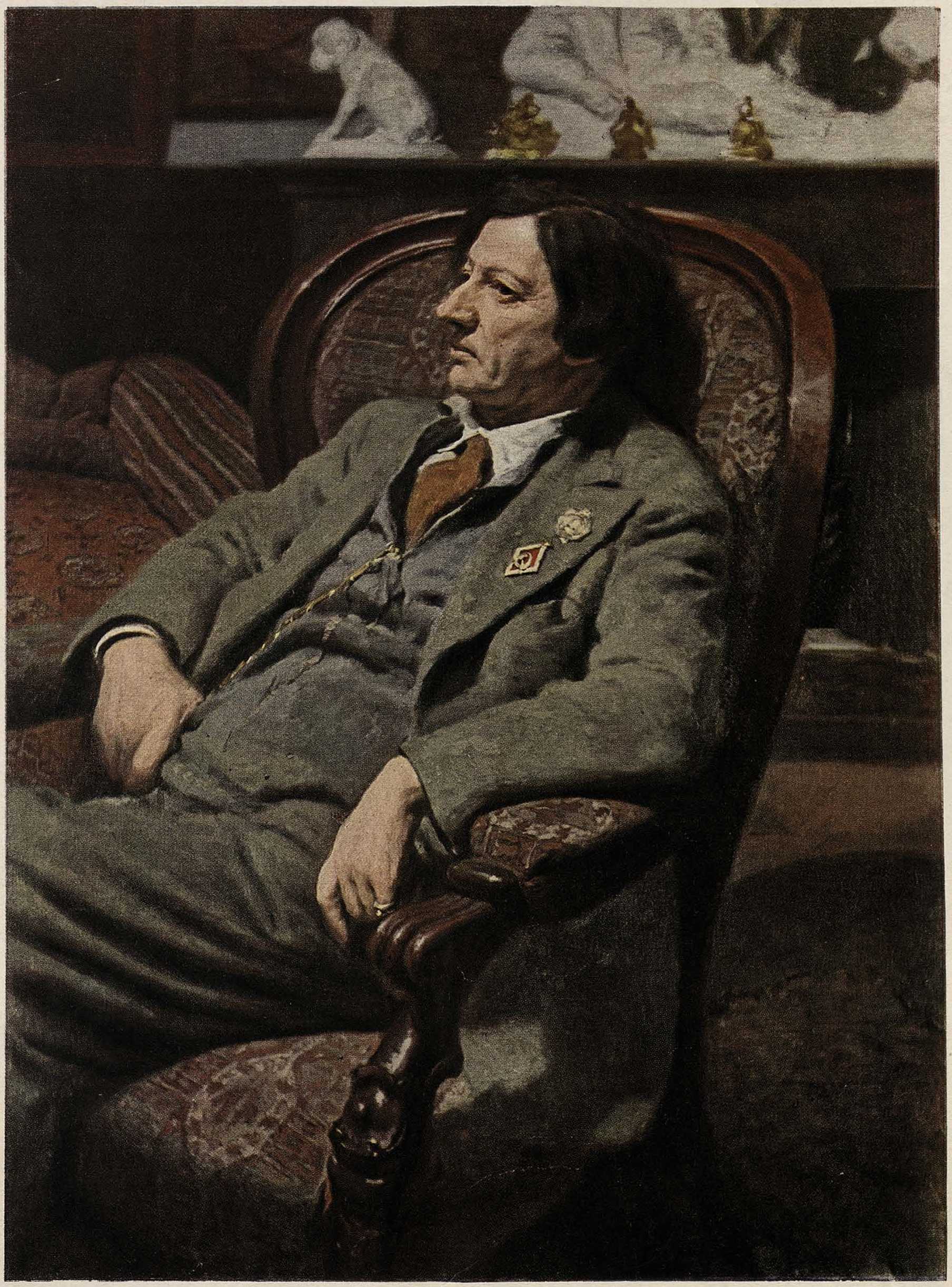

И. И. Бродский. Портрет работы А. И. Лактионова. 1939 г. Фрагмент

Портал TEHNE начинает публикацию в полнотекстовом формате книги «Мой творческий путь» Исаака Израилевича Бродского (1884—1939), русского и советского живописца и графика, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1932), одного из главных представителей реалистического направления в советской живописи 1930-х годов и автора обширной изобразительной ленинианы.

Ниже мы предлагаем вашему вниманию первую главу книги.

Факсимильный скан издания в библиотеке портала TEHNE: Мой творческий путь / Исаак Израилевич Бродский. — Ленинград ; Москва : Искусство, 1940.

Глава первая. Первые опыты. Увлечение музыкой. Бердянск. Семья Евнович. В галерее Айвазовского. Одесское художественное училище. Ладыженский. Костанди. Отношение к искусству. В деревне у Бурлюка.

Я родился в 1884 году в небольшом болгарском селе Софиевке, недалеко от Бердянска, б. Таврической губернии.

Никаких особенных впечатлений, в детстве толкавших меня к изобразительному творчеству, в глухой деревеньке и во всем маленьком мирке, меня окружавшем, пожалуй, не было.

Из произведений искусства в те годы я знал только «Лес» Шишкина и «Закат» Клевера, по бесплатным приложениям к «Ниве», висевшим у нас в доме.

И все же с очень раннего возраста я пристрастился к рисованию, вернее, к перерисовыванию и обрисовыванию всяческих узоров, эмблем, виньеток на тетрадках и книжках, попадавших в мои детские руки.

Хорошо помню себя с пяти лет, когда я очень любил рисовать ветряные мельницы, лошадки и избушки, и хорошо помню даже, как я их рисовал, настолько, что и сейчас смог бы нарисовать так же.

Я так увлекался рисованием, что на сладости обменивал у деревенских школьников их тетрадки с рисунками: нарисованные карандашом всевозможные геометрические фигуры, орнаменты и т. д. Рисунки я обводил чернилами и над этим занятием, бывало, просиживал целые дни. Помню, у меня таких тетрадей накопилось довольно большое количество.

Постепенно я перешел к более сложным вещам и начал рисовать самостоятельно те мельницы, лошадки и избушки, о которых я уже упомянул.

Хорошо помню также свои рисунки, сделанные с образцов. Я копировал их с эстампов, преимущественно увлекаясь головками, которые мне особенно удавались. Копии получались настолько близкими к оригиналам, что даже взрослые не отличали копии от оригиналов.

Этим делом я занимался лет до восьми, когда родители направили меня в Бердянск учиться.

Я поступил в четырехклассную городскую школу, так как попасть в гимназию или реальное училище мне было трудно из-за существовавшей процентной нормы для евреев.

В Бердянске я брал домашние уроки у учителя рисования городской школы Н. И. Котляревского. В школе я обучался несколько лет и ежегодно за свои рисунки получал награды, причем этими наградами всегда были готовальни. У меня их накопилось несколько штук, так как ежегодно премии были одни и те же.

Помню, в школе, в моем классе, был еще один Бродский, мой однофамилец. Однажды на торжественном заседании, когда выдавалась премия, директор школы назвал фамилию «Бродский». Мой однофамилец, который был развязнее меня, бросился к столу получать награду, но учитель рисования его остановил: «Не торопитесь, эта награда не вам, а Исааку Бродскому». И я получил еще одну готовальню.

В те годы я одновременно увлекался музыкой, которую любил больше, чем рисование, и мечтал стать скрипачом.

Помню, как я с трудом скопил небольшую сумму, чтобы купить скрипку. Отец приезжал из деревни в город раз или два в месяц и оставлял мне и брату по пяти копеек на сладости. Из этой «получки» я две копейки тратил на восточные сладости, которые очень любил, а остальные деньги откладывал, чтобы купить скрипку. Копить пришлось очень долго, пока, наконец, у меня не оказалось один рубль восемьдесят копеек, на которые я купил себе игрушечную скрипку. Я с воодушевлением разучивал на ней сравнительно сложные вещи.

Другим инструментом, на котором я играл, была гармонь-двухрядка. Летом, когда я приезжал в Софиевку на каникулы, деревенские парни любили слушать мою игру, а один из них, по прозвищу Антон Матрос, был таким горячим моим поклонником, что предлагал свои услуги в качестве натурщика, обещая позировать целый час, стоя на голове. Помнится, что меня возили на ближайший хутор, где я играл на свадьбе. Всегда пьяный Антон Матрос не знал, как отблагодарить меня.

— Скажи, кого зарезать? — Он не раз обращался ко мне с этим предложением.

Превратная судьба занесла моих родителей, уроженцев местечковой еврейской полосы, в болгарское село Софиевку, в котором, кроме нашей семьи, никого из евреев не было. Мои отец и мать приобрели большую любовь не только софиевских болгар, но и крестьян соседних деревень. Во время жестоких погромов, когда черносотенцы беспощадно расправлялись с евреями, мои родители могли не бояться нападения на их дом. Болгары установили дежурство на мосту через речку, отделявшую Софиевку от соседнего богатого села, и не пропускали погромщиков.

Приехав шестилетним мальчиком в Бердянск, я поселился в семье Евнович, о которых вспоминаю с чувством большой благодарности. Евновичи первые обратили серьезное внимание на мои способности к живописи и больше других принимали участие в моей судьбе. Я жил у них на полном иждивении, окруженный заботой и отеческой любовью. Это была семья еврейских ремесленников-жестяников, и я часто с интересом наблюдал за их работой; мне даже самому хотелось стать жестяником, настолько увлекательной казалась работа с красивой, всегда сверкающей жестью.

Домик в Бердянске, в котором И. И. Бродский жил в 1895 г. Фотография.

Будучи еще совсем маленьким, я увлекся «жестяным делом» и в очень короткий срок научился этому интересному ремеслу. Очень многим я обязан Абраму Евновичу, который с большой любовью относился ко всем проявлениям моего художественного дарования. Он всячески поощрял и развивал мои музыкальные способности, часто бывал со мной в театре и в концертах. Помню, первый раз он повел меня в городской театр в концерт известного скрипача Косты Думчева. Впервые я услышал настоящего скрипача!

Впечатления этого вечера были настолько сильны, услышанные звуки так глубоко запали в мою детскую душу, что я на много дней потерял покой и мечтал уже только о том, чтобы стать таким же скрипачом, как Коста Думчев.

В дни, когда приезжал из деревни мой отец, Евновичи горячо убеждали его послать меня учиться в Одесское художественное училище. Вскоре, после недолгих сборов, я и отец уже были на пароходе, который увозил меня в заманчивый, невиданный мною большой город.

По пути в Одессу мы сделали остановку в Феодосии, чтобы погостить у наших родственников.

Меня, как будущего художника, конечно, сразу же повели в галлерею Айвазовского. Помню, с каким большим волнением подходил я к зданию галлереи и с каким вдохновенным трепетом осматривал, впервые в жизни, настоящие картины. Уже уходя из большого зала, я увидел небольшую полуоткрытую дверь, за которую решил заглянуть, в надежде, что и там висят такие же замечательные картины. Дверь вела в небольшую светлую комнату, в которой я увидел мольберт и на нем картину, очевидно, только недавно начатую. Рядом, на табурете, лежали палитра и кисти, на них были еще свежие краски. Я посмотрел на эти диковинные вещи и быстро вышел. То была мастерская самого Айвазовского, художника, сотворившего столько чудесных полотен, казавшихся мне тогда пределом живописного мастерства. Увидев воочию мастерскую художника, я еще больше преисполнился благоговением перед искусством этого великого мастера и весь день чувствовал себя счастливцем. Особенно запечатлелись в моей памяти большая палитра и кисти — принадлежности живописца, увиденные мною также впервые в жизни.

Не знаю, чем объяснить тот факт, что имя Айвазовского не пользуется тем уважением, которого заслуживает этот крупный художник. Я всегда очень высоко ценил творчество Айвазовского и сейчас считаю его очень большим мастером, самым лучшим в мировом искусстве маринистом.

По приезде в Одессу я стал умолять отца отдать меня в музыкальную школу. Однако знакомые, у которых мы остановились, убедили отца устроить меня в Художественное училище, на архитектурное отделение, мотивируя тем, что профессия архитектора является очень выгодной и «архитектор зарабатывает много денег».

Поступив в Училище, я в первом же году обучения получил похвальный лист за рисование. В следующем году товарищи убедили меня перейти на скульптурное отделение. Я был тогда тринадцатилетним мальчиком, и убедить меня было легко, так как я и сам не знал, кем же я хочу быть: архитектором, скульптором или живописцем, — все казалось одинаково интересным, лишь бы заниматься искусством.

Я перешел в скульптурный класс, где пробыл всего полгода. Уже после первой работы я остался недоволен, так как мне пришлось самому отливать, и я весь перепачкался — костюм и ботинки были измазаны гипсом; я был этим очень удручен и боялся, что всю жизнь буду ходить таким грязным, похожим на штукатура.

Мне оставалось перейти на живописное отделение и избрать своей специальностью живопись. Ежегодно я получал награды и имел бронзовую и серебряную медали. Школу закончил на «отлично», и это дало мне право поступить в Академию художеств без экзаменов. К этому времени я стал уже более или менее взрослым и сознательным человеком, бывал на выставках, знал художников, начал разбираться в искусстве, и моей мечтой стала Академия художеств.

В Одессе очень сильно подвинулось мое музыкальное развитие. В Училище я ведал распределением билетов в городской театр; ежедневно нам полагалось пять платных, очень дешевых мест на галерку. Распределяя билеты, я один из них всегда выкраивал для себя и из школы, после занятий, шел на свое постоянное место в оперу. Некоторые оперы, такие, как «Кармен», «Гугеноты», «Тоска», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и другие, я слушал по нескольку раз. Тогда в Одессе гастролировала итальянская труппа, которая ставила многие оперы, сейчас уже не идущие, например, «Андре Шенье», «Бахчисарайский фонтан», «Манон Леско», «Друг Фриц» и другие. Одесса — очень музыкальный город, прославленный своими театрами и концертами. Здесь я услышал знаменитого тогда французского трагика Монэ Сюлли, скрипача Сарасате, итальянских оперных певцов Самарко, Апостоллу, Джиральдони, певицу Делли Аббати Мендиороз и много других мировых знаменитостей, гремевших в те годы в Европе и Америке.

С чувством благодарности я вспоминаю своих учителей — Иорини, Ладыженского и Костанди. Старик Иорини, итальянский скульптор, несмотря на то, что прожил тридцать пять лет в России, плохо говорил по-русски, и почти невозможно было понять, что он хочет сказать. Я и мои товарищи, учившиеся у Иорини, хорошо запомнили его отдельные словечки и даже целые фразы, произносимые им на очень характерном ломаном языке. Помню, в мастерской, когда, увлекшись работой, кто-нибудь из учеников начинал посвистывать, Иорини, бывало, окликнет:

— Кто там сифилит (свистит)?

Или другое его выражение, которым он часто пользовался:

— Нужно работай и поступенько, поступенько аллора ви перекоди на дритый класс. (Постепенно, постепенно вы перейдете в третий класс.) Вместо «сумасшедший» он обычно говорил «тумашевский». В Одесском училище этим прозвищем пользовались очень долго, даже после смерти Иорини. Сам Иорини считал, что на русском языке он говорит прекрасно. В самые серьезные моменты на уроке он вдруг выпаливал такую коверканную фразу, что удержаться от смеха было невозможно. Несмотря на эти комические черточки, мы все любили Иорини и дорожили его замечаниями.

Это был хороший, очень требовательный учитель. Он по десятку раз заставлял учеников переделывать один и тот же рисунок и сумел привить любовь к делу и серьезное отношение к рисунку. Каждого поступавшего в его класс ученика Иорини заставлял делать копию с контурного рисунка куриного яйца. Он требовал абсолютно верного воспроизведения оригинала; заметив в рисунке какую-нибудь неточность, он перечеркивал его и заставлял делать новый. Над этой задачей многие просиживали по месяцу. Рекорд быстроты поставил мой товарищ Степан Колесников, потративший на упражнение один день. Второе место принадлежало мне, — я справился с «яйцом» в два дня.

Несмотря на эти чудачества, которые, безусловно, имели хорошее воспитательное значение, ученики любили Иорини, слушались его, и те, кто хотел серьезно заниматься, добивались у этого педагога больших успехов.

На втором классе у нас преподавал профессор Ладыженский, замечательный художник, очень интересный человек, но удивительный оригинал. Он делал тончайшие акварельные вещи, но никогда их не выставлял. Молчаливый и замкнутый, он нигде не бывал и никого не принимал. Будучи богатым, жил на чердаке.

Самый интересный период моих занятий в Одесском училище был на четвертом году обучения, в натюрмортном классе, которым руководил замечательный педагог Ладыженский. До этого он преподавал у нас во втором классе, где мы рисовали геометрические тела и орнамент.

Я на всю жизнь запомнил свой первый урок по живописи и всегда с благодарностью вспоминаю своего учителя Ладыженского.

До натюрмортного класса я никогда не занимался живописью.

Я пришел в класс, сделал рисунок, но не знал, как держать кисть, как писать красками, не знал, как выдавливать на палитру краски и как их составлять. Я отчетливо помню, как подошел Ладыженский, молча взял мою палитру и кисти и стал смешивать краски, составляя тона. Он просидел за моим мольбертом два часа и написал небольшой кусок натюрморта. Эти два часа я считаю самыми важными в моей жизни: Ладыженский за эти два часа открыл мне глаза на понимание натуры и научил меня работать.

Ладыженский сумел внушить мне любовь к делу, вдумчивое и серьезное отношение к работе, дал понять, что не нужно торопиться в работе, а следует осваивать все медленно, постепенно, глубоко всматриваясь в натуру. Его обучение было наглядным и убедительным. Он показывал, как нужно работать, и проделывал это молча, потому что вообще был человеком молчаливым и не любил много говорить. Он видел, что я внимательно наблюдаю за ним, и давал мне уроки с удовольствием.

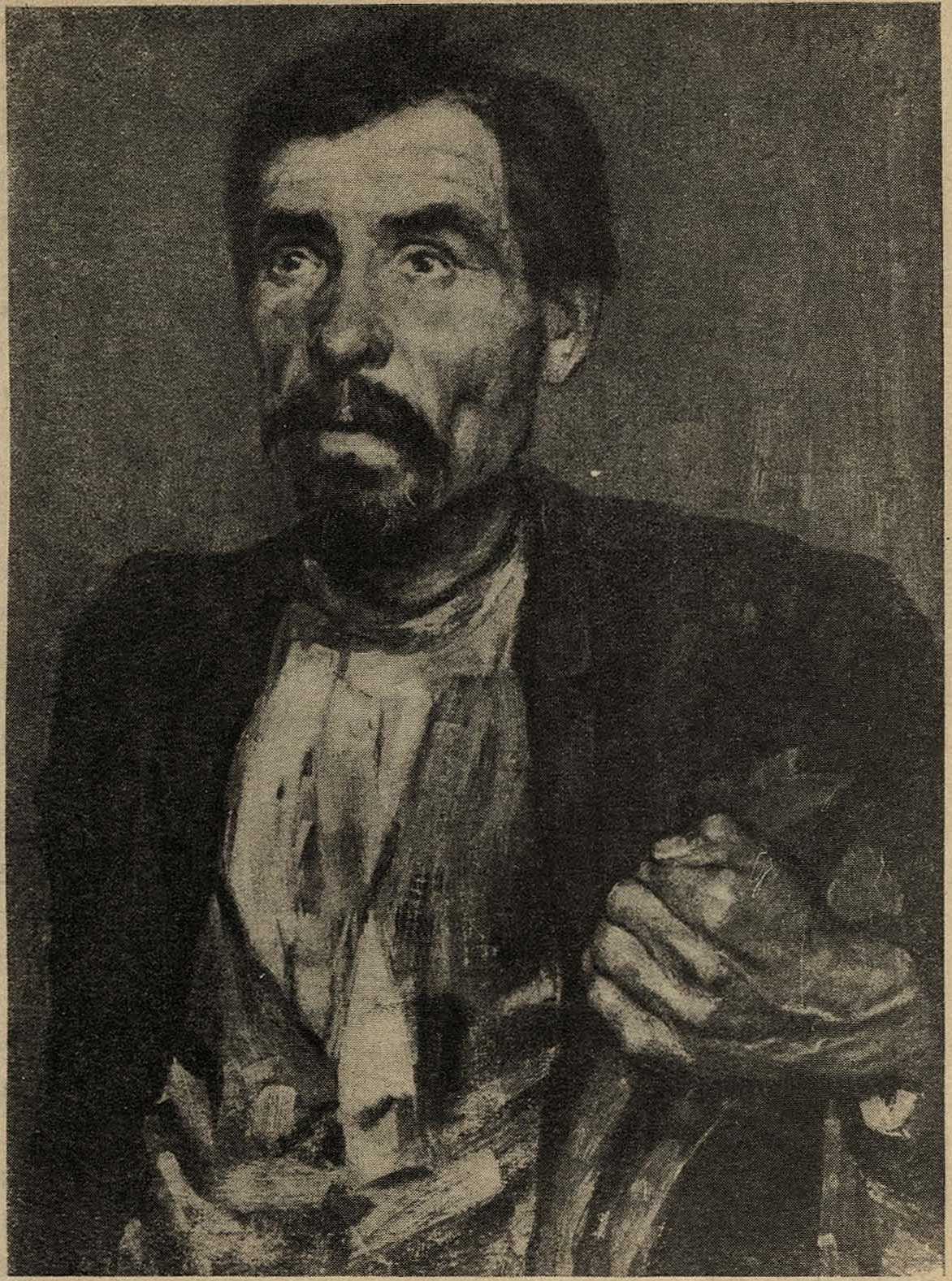

Натурщик. Этюд. Масло 1900 г.

В показе Ладыженского, несмотря на его спокойствие и отсутствие всякой позировки, не было никакого равнодушия. Он с увлечением работал над этюдом с единственным желанием научить своего ученика правдиво передать натуру, все ее тончайшие детали и оттенки. Работая, он неоднократно вставал со своего места, отходил от холста, вглядывался пристально в натуру и, находя в ней что-то еще незамеченное, сразу же несколькими мазками передавал эту подробность в этюде.

Все это проделывалось им с необычайной живостью, большим интересом к делу, и эта влюбленность в работу, которая ни на секунду не могла показаться скучной, хотя и была очень кропотливой, передавалась нам всем. В этой огромной заинтересованности в искусстве, в искреннем, идущем от сердца желании передать свой художественный опыт была большая воспитательная сила, которую все мы чувствовали. Поглощенный работой Ладыженский не забывал, что рядом стоит его ученик, и я помню, как часто с живым огоньком он следил за тем, как я воспринимаю то, что он показывал.

Ладыженский дал мне все, что требовалось для будущего художника. Я учился в Академии художеств у многих профессоров, не исключая и Репина, но считаю, что те два часа, которые провел у моего холста Ладыженский, дали мне не меньше, чем все годы обучения в Академии, и я еще до сих пор продолжаю руководствоваться его указаниями.

Я считаю, что только так и надо учить живописи, как это делал Ладыженский, и я часто рассказываю о нем своим ученикам в Академии художеств.

Давид Бурлюк. Рисунок 1903 г.

Хорошие воспоминания у меня сохранились и о другом педагоге-художнике Костанди, преподававшем в натурном классе, известном художнике, сильном мастере с хорошим чувством колорита. И я и мои товарищи, учившиеся у Костанди, с благодарностью вспоминаем этого учителя, давшего нам много полезных советов. Костанди привил любовь к натуре и научил меня работать над обогащением моего зрительного опыта, над развитием памяти и творческого воображения. Он советовал ученикам смотреть и запоминать формы, цветовые отношения предметов, всматриваться в окружающую жизнь и затем воспроизводить ее, работая без натуры.

Костанди научил меня «рисовать глазами», то есть мысленно воспроизводить то, что замечает глаз.

В течение всей своей жизни я руководствовался этим советом, и всегда, где бы я ни был, у меня шла эта внутренняя творческая работа, которая укрепила мое зрительное восприятие настолько, что мне нетрудно было по памяти воссоздать сложный и давно увиденный пейзаж.

Большинство моих пейзажных работ написано именно так, по памяти, от себя, без предварительной этюдной работы.

Из моих товарищей по Одесскому училищу мне хочется вспомнить четырех: молдаванина Колца, Эвенбаха, Шибнева и Орланда. Все они были талантливые, с выдающимися дарованиями художники. Особенно выделялись первые два, но оба они не стали большими живописцами и кончили очень трагически. Колца, простудившись на этюдах, умер от туберкулеза, а Эвенбах, окончив учебный курс с высшей наградой, купаясь, утонул в море, в день окончания школы. Интересно, что темой его композиций были всегда утопленники и похороны.

Я находился под большим влиянием Эвенбаха и написал много эскизов на эту тему.

Моим товарищем по школе был также Дмитрий Цензор, человек с большими способностями к искусству. Позже, уже поступив в Академию художеств, он забросил живопись и отдался целиком литературной работе, став довольно известным и одно время очень популярным поэтом.

В Одессе часто устраивались выставки, на которые приезжали крупнейшие художники, участники Товарищества передвижных выставок, и другие. Вспоминаю приезд Верещагина, в связи с открывшейся выставкой его работ, и его посещение нашей школы. Слава Верещагина была в те годы во всем своем расцвете, и его приезд в Училище считался целым событием. Приезжал в Одесскую шкоду также Айвазовский; запомнилось, что в присутствии нас всех он в течение двух часов написал морской пейзаж, продемонстрировав свою блестящую технику. Картина эта была им подарена школе и сейчас находится в Одесском музее.

Одесская художественная школа была одним из лучших средних художественных училищ в стране, с хорошими художественными традициями, которые сохранились и развивались благодаря К. К. Костанди. Одновременно со мной в Одесском училище учились Греков, Сорин, Лаховский, Колесников, Анисфельд, Альтман, Бурлюк, Неймарк, Шилдинговский, Гринман, Фраерман (сейчас профессор Одесского художественного училища) и другие, ставшие известными художниками. В общем уровень школы был довольно высоким, и я сумел получить в ней серьезные основы, которые нуждались, правда, в дальнейшем развитии.

Людмила Бурлюк. Рисунок 1906 г.

Еще в бытность мою в Училище я выработал в себе, помимо приобретенных технических навыков, две черты, которые укрепились во мне на всю жизнь.

Искусство требует большой волевой целеустремленности и упорства в достижении цели. Художник должен бояться всякого легкого успеха, должен строго относиться к себе и никогда не довольствоваться приблизительностью в исполнении поставленных задач. Уже в те годы я стремился всегда добиваться большего, никогда не удовлетворяясь достигнутыми результатами. Работая над этюдом натурщика, я выработал правило повторять его несколько раз. Бывало, что написанный мною этюд нравился и мне и моим товарищам, но я, не смущаясь, брал мастехин, счищал все написанное и опять начинал писать тот же этюд, с того же места, на том же холсте. Написав второй раз, я снова проделывал то же самое и затем опять снова писал тот же этюд. Иногда такое упражнение я повторял до семи раз. Это была тяжелая, изнурительная работа, но она вырабатывала прекрасные качества: упорство, выдержку, терпение и технику.

Второй чертой, которая укрепилась во мне уже в те годы, было стремление к доведению начатой работы до степени законченности. Даже в том случае, если начатая вещь мне не нравилась, я все равно кончал ее, и часто такие вещи получались удачными.

Я не признаю незаконченных, недоведенных, вещей и всегда возражаю против якобы эффектных живописных нашлепков и нарочитой эскизности в работе, требуя строгости и точности рисунка, считая их основой всякой большой живописи.

В те годы я много работал над собой и в школе и дома, стараясь заполнить творческой работой каждый свободный час.

Лето я проводил интересно: чаще всего с компанией товарищей уезжал в деревню, откуда мы привозили много интересных этюдов. Вспоминаю, как я, Греков, Колесников и Орланд гостили у Бурлюка, отец которого работал управляющим имением «Золотая балка» князя Святополк-Мирского.

Бурлюк в те годы не был футуристом, к искусству относился серьезно, был очень трудоспособен, работал без отдыха с утра до ночи и в этом отношении оказывал на нас хорошее влияние.

В доме у Бурлюков мы чувствовали себя превосходно. Это была замечательная, очень дружная семья, в которой все жили интересами искусства. Родители Бурлюка всячески поощряли нас, гостивших у них молодых художников, делая все для того, чтобы мы могли с наибольшей пользой провести лето. Мне хорошо запомнилась мать Бурлюка, необычайно отзывчивая, хорошо понимающая искусство, очень тонкая и одухотворенная натура, стремившаяся привить своим детям настоящую художественную культуру, которой она сама была наделена в высшей степени.

Отец Бурлюка, удивительный здоровяк, внешностью напоминавший одного из репинских запорожцев, занятый всегда делами, все же находил время, чтобы провести его вместе с нами. По его распоряжению, когда мы собирались на дальние этюды или на охоту, нам предоставлялись лошади, и вообще для нас делалось многое, быть может, больше, чем это следовало. Так, например, однажды, когда человек двадцать крестьян возвращались с полевых работ, мы начали писать этюд с этой группы, и уставшие от тяжелой работы люди позировали нам в течение двух часов.

Этот необычный для нас «сеанс» был организован по желанию управляющего имением, который мог распоряжаться батраками по своему усмотрению.

В последний год пребывания в Училище мы, человек двадцать учеников, вместе с преподавателем Крайневым отправились путешествовать по Крыму.

Работа на воздухе под руководством педагога дала очень хорошие результаты. Эта поездка оставила у всех нас много впечатлений, и, главное, мы накопили опыт этюдной работы в условиях южной природы, богатой световыми эффектами и разнообразием пейзажных мотивов.

И. И. Бродский. Портрет работы А. И. Лактионова. 1939 г.

4 июня 2022, 14:05

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий