|

|

Исаак Бродский. Мой творческий путь: В гостях у Горького

Исаак Бродский. Италия. 1911 г.

Портал TEHNE продолжает публикацию в полнотекстовом формате книги «Мой творческий путь» Исаака Израилевича Бродского (1884—1939), русского и советского живописца и графика, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1932), одного из главных представителей реалистического направления в советской живописи 1930-х годов и автора обширной изобразительной ленинианы.

Ниже мы предлагаем вашему вниманию пятую главу книги. Часть иллюстраций заменена на полноцветные.

Глава пятая. Италия. Встречи с соотечественниками. В гостях у Горького. Шаляпин. Художественные симпатии Горького. Переписка с ним

Второе путешествие за границу имело главной целью посещение Италии. Моя мечта осуществилась. Через Константинополь, Смирну и Афины я поехал в Италию; побывал в Венеции, Падуе и Неаполе. Падуя — небольшой городок, интересный тем, что там хорошо представлен художник Джотто, с творчеством которого мне хотелось внимательно ознакомиться. Я сделал также остановку в Сиене и Орвието, где осмотрел все наиболее интересное. Во Флоренции видел знаменитую портретную галлерею Уффици, в которой собраны автопортреты художников за несколько столетий. Между прочим, из русских художников там представлены Брюллов, Кипренский, Репин и Кустодиев.

В Риме я прожил несколько месяцев и, конечно, осмотрел там все, что мог, особенно восхищаясь великими мастерами Возрождения и искусством античного мира.

В одном из музеев я и художник Савинов случайно встретились с художником Серовым.

Серов собирал в то время материалы для картины «Похищение Европы», очень увлекаясь этой темой. Он жаловался, что не может найти подходящей модели — племенного быка, чтобы сделать с него зарисовки. Я помню, что мы посоветовали ему направиться в Орвието, где разводят очень могучих и круторогих быков. Серов обрадовался совету, поблагодарил нас и, пожелав нам удачи, уехал в Орвието писать быков.

Встреча с Серовым для нас, молодых художников, была очень радостной, и мы долго не могли успокоиться.

Между прочим, хочется рассказать еще об одной встрече, которая была у нас в Константинополе. Однажды, когда я и Савинов были в соборе Ай-София, мы увидели, что в конце зала работает какой-то художник. Нам захотелось посмотреть, как пишут художники в Константинополе, но оказалось, что это наш русский художник-передвижник Касаткин.

Мы горячо обрадовались встрече со своим соотечественником и думали, что это должно быть приятным и ему. Но он, почти не глядя на нас, сухо сказал: «Уйдите и не мешайте мне работать». Это нас поразило: на чужбине мы встретились с русским художником, который знал нас в лицо, так как он был членом Академии и бывал на академических выставках и даже участвовал в совете, когда нам присуждалась заграничная поездка, но здесь он не захотел с нами даже разговаривать. Этот эпизод испортил нам настроение, и мы вспоминали с возмущением о нем всю дорогу.

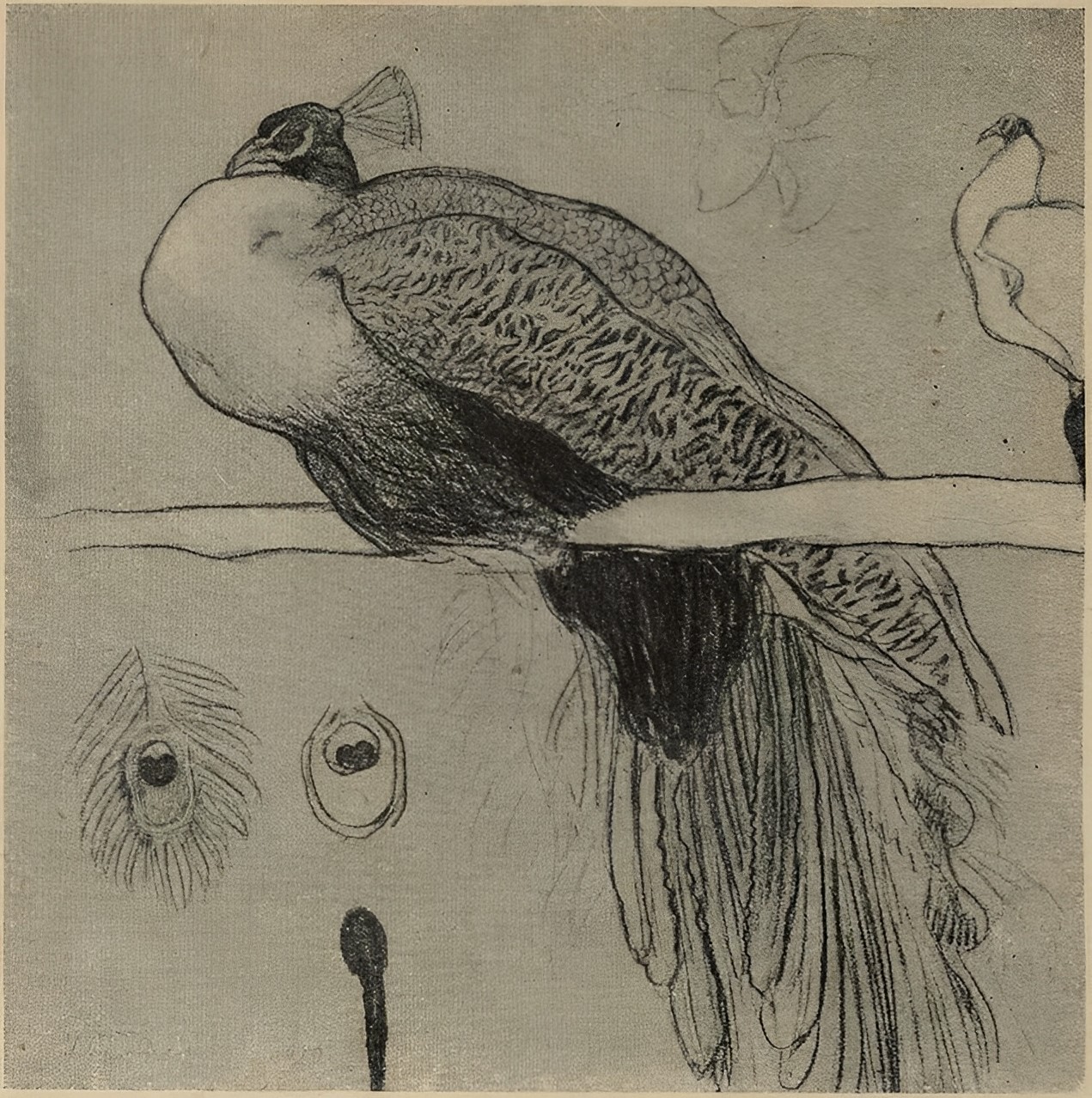

Павлины. Рисунок к картине «Сказка» 1910 г.

В Риме я встретился с рядом наших молодых художников: в то время там были Шлейн, Павлов, Прохоров, Печаткин и другие. Было решено всей компанией поселиться на Капри, с тем чтобы писать портрет Горького. Приехав в Неаполь, мы сели на пароход, отправлявшийся на Капри. Не помню, кто, кажется, Печаткин первый сообщил нам радостную весть: «Друзья! на пароходе Максим Горький!»

Это было так неожиданно, что мы даже растерялись и не знали, как начать знакомство с нашим великим земляком. Хотели даже бросить жребий, кому итти первому, но затем решили, что это должен сделать я, как самый молодой из нашей компании.

Волнуясь, я прошел к сидевшему в кресле под тентом Алексею Максимовичу и, поздоровавшись с ним, попросил разрешения познакомить его с моими товарищами художниками. С радостью я почувствовал дружеское рукопожатие большой руки и совсем близко увидел хорошее и такое знакомое, с угловатыми чертами, лицо.

— Давайте знакомиться, юноши, — сказал Алексей Максимович уже приближавшимся к нам моим спутникам. — Садитесь! Очень, очень рад знакомству с вами.

Все мы почувствовали себя хорошо и просто; было весело и радостно сидеть в кругу около Горького, слушать его голос, любоваться морем и чувствовать себя молодым и счастливым. Быстро завязался разговор о России, о наших итальянских впечатлениях, о творческих планах, и мы не заметили, как пароход уже подъезжал к пристани Капри.

Прощаясь с Алексеем Максимовичем, мы стали договариваться с ним о следующей нашей встрече.

— Устраивайтесь, вот вам адрес отеля. Устроитесь, отдохнете — тогда и приходите.

Уже на другой день мы были в гостях у Горького, встретившего нас, как старых знакомых. На веранде его дома, прилегающего к небольшому зеленому дворику, мы долго беседовали об искусстве, о художниках и больше всего о нашей родине, по которой, чувствовалось, так сильно тосковал Алексей Максимович.

Павлин. Рисунок к картине «Сказка». 1910 г.

Было поздно, когда мы собрались уходить, но радушный хозяин не хотел отпускать нас и, тепло улыбаясь, все угощал нас итальянским вином:

— Это по случаю нашего знакомства...

С этого дня мы зачастили к Горькому, которому хотелось видеть нас каждый день. Часто вечерами под звездным каприйским небом, в саду или на веранде, далеко за полночь раздавались наши песни, на которые большие мастера были мои товарищи. Украинские мелодии, песни о народной тяжкой доле, о бурлаках, о Кармелюке сильно волновали Алексея Максимовича, и мы видели, как не раз он украдкой вытирал слезу. Иногда наши роли менялись: Горький читал нам что-нибудь вслух, а мы слушали и наслаждались его замечательным по теплоте и чувству чтением.

— Художники, давайте Щедрина читать! — предложил однажды Алексей Максимович, и несколько часов подряд мы с упоением слушали сказки великого сатирика о карасях, губернаторах и тупоголовых правителях царской России. В один из дней, получив от Алексея Максимовича записку: «Готов, приходите», мы приступили к работе над его портретом. Он позировал нам в белом костюме, сидя в плетеном кресле, положив ногу на ногу. Ежедневно, окруженный мольбертами, он терпеливо просиживал по два-три часа, и так в течение двух недель подряд.

— Хорошо вам, художники: вот попишете, попишете — и выходит человек.

Это было сказано Алексеем Максимовичем в шутку, но он не раз потом говорил мне, что завидует художникам и с удовольствием поменялся бы со мной профессией.

Однажды, рассматривая наши начатые работы, которые он обычно разбирал в кругу своей семьи, внимательно посмотрев на мой холст, Алексей Максимович сказал:

— А этот парень жарит под Бродского!

Позже выяснилась интересная подробность. Оказалось, что когда я знакомился с Горьким, то он не расслышал моей фамилии и теперь был приятно удивлен, узнав, что я и есть «тот Бродский», работы которого он видел на академических выставках и хорошо знал по-журнальным воспроизведениям.

Всех нас тогда поразила зрительная память и зоркость глаза Алексея Максимовича, сумевшего с первого взгляда разгадать творческую манеру молодого художника.

Неисчерпаемой была эрудиция этого человека, хорошо разбиравшегося во всех вопросах искусства. Чувствовалось, что живописи он уделяет особенно большое внимание и вдали от родины чутко следит за всеми молодыми побегами русского искусства.

Позировал Алексей Максимович хорошо, без всякого напряжения, не отвлекаясь, хотя и считал себя очень «непоседливой натурой». Писать, любуясь его выразительной угловатой головой, было большим наслаждением.

Однажды, во время сеанса, я рассказал Алексею Максимовичу о том, что еще в Одессе, в годы моего учения в рисовальной школе, как-то, сидя на бульваре, я услышал разговор двух босяков о Горьком. С особой гордостью они говорили, что «Максим — это наш человек» и рассказывали о нем много фантастических историй и небывалых приключений. Эти «друзья Горького» из одесского ночлежного дома сильно рассмешили Алексея Максимовича, и он сам рассказал нам много приключений из своей бродяжной юности. На Капри все хорошо знали Горького. Алексея Максимовича любили дети, всегда окружавшие его, с ним дружили рыбаки, с которыми он не один раз выезжал в море.

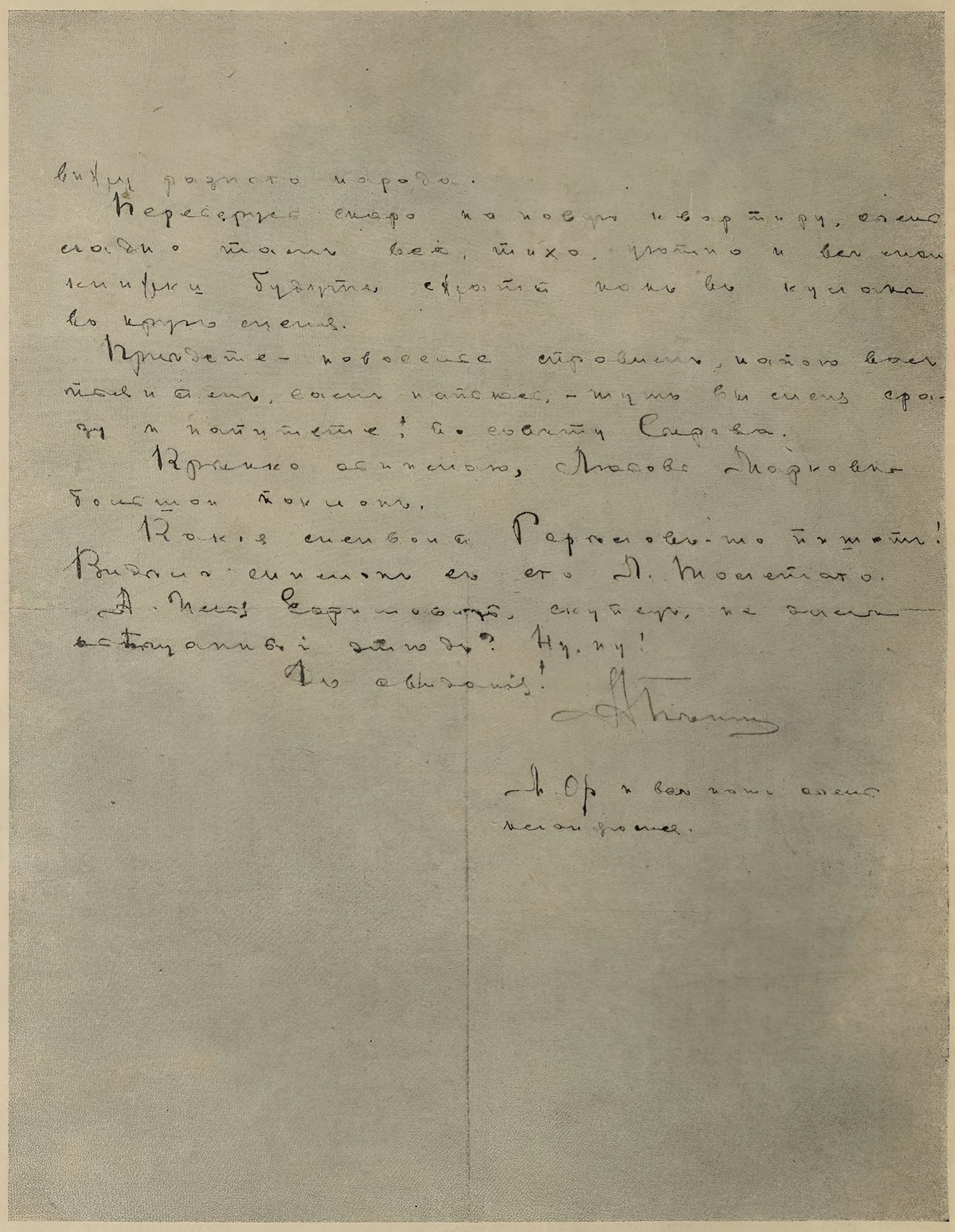

Иллюстрация к сказке М. Горького «Воробушек», Рисунок 1911 г.

В честь нашего приезда Горький устроил грандиозную рыбную ловлю, в которой участвовало двадцать пять человек. Ранним утром, вместе с рыбаками, мы отправились в море, наловили много рыбы и начали на берегу варить замечательную каприйскую уху, о которой так восторженно отзывался Алексей Максимович. Пока рыбаки варили уху, мы купались, а затем, выкупавшись, расположились у котла. Вдруг кто-то заметил, что к берегу быстро приближается что-то большое, вроде подводной лодки. Когда это «что-то» подплыло очень близко к берегу, рыбаки догадались, что это акула. Не опасаясь людей, она приблизилась к лодке, в которой был богатый улов рыбы. Рыбаки вместе с Горьким бросились в лодку, сделали из каната петлю, накинули ее на голову акулы и принялись избивать веслами хищницу. Это занимательное зрелище продолжалось довольно долго, так как акула утащила лодку от берега на целый километр.

Мы все восторгались этой картиной, видя, как рыбаки, во главе с Горьким, глушат веслами акулу. Окончательно добить хищницу им удалось уже далеко в море, и только через несколько часов бесстрашные охотники вернулись на берег, волоча за собой на буксире побежденного врага. Наконец, акулу вытащили на берег, и рыбаки стали ее потрошить: разрезали брюхо, вытащили внутренности, и сердце акулы преподнесли Алексею Максимовичу. Отделенное от тела небольшое сердце акулы, величиной с кулак, билось еще два часа, и сама акула также жила еще несколько часов и долго била хвостом, так что нельзя было к ней подойти. Мы все любовались невиданной жизненной силой этого убитого существа.

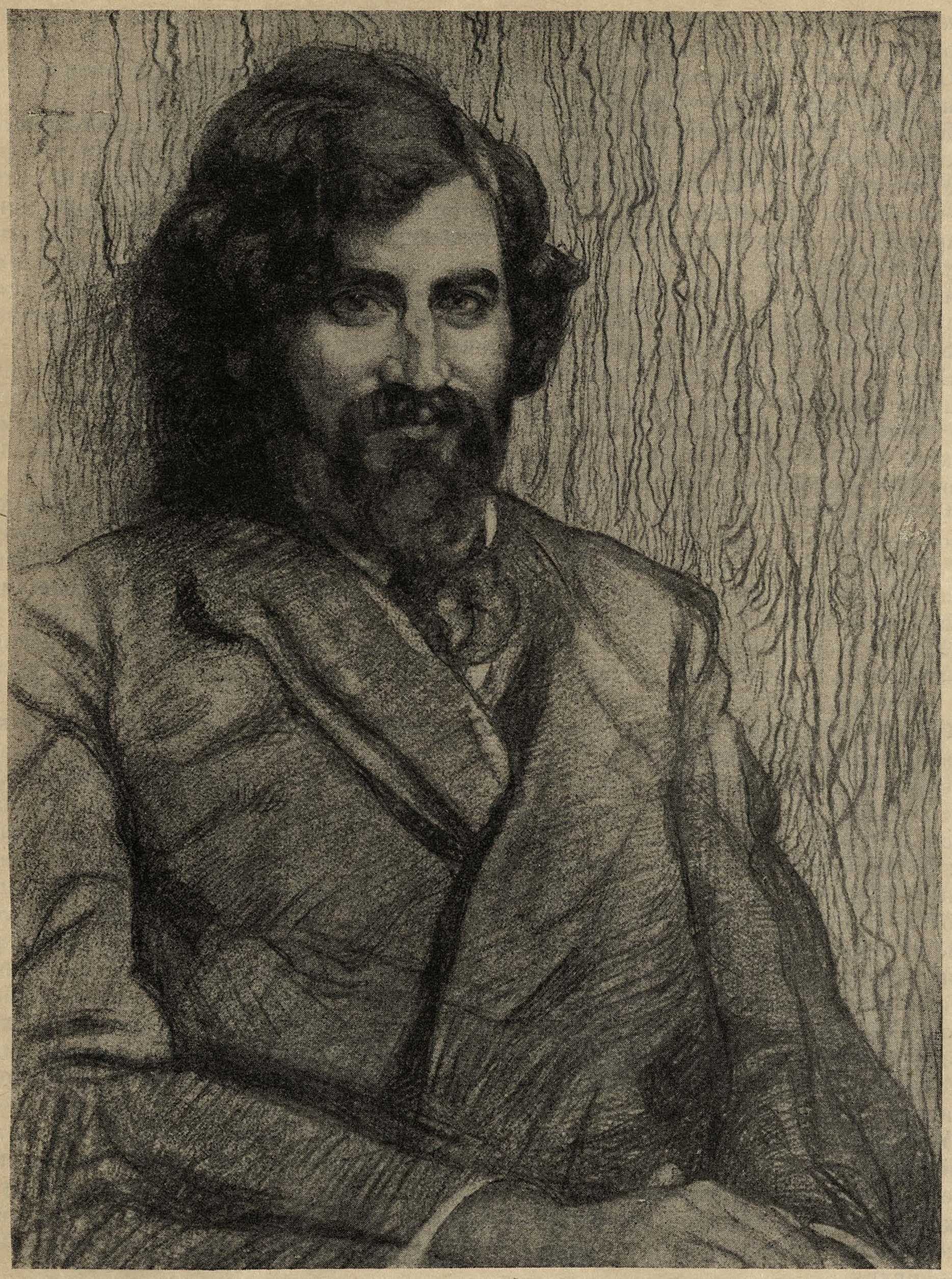

Сказка. 1910—1911 гг.

Случай с акулой быстро распространился по всей Италии, в нескольких газетах даже появились сообщения о том, как была поймана акула.

У меня сохранилась фотография, на которой каприйский фотограф разместил всех нас — двадцать пять человек — вдоль длинного тела акулы, распластанного на песке у наших ног.

Мы так понравились Алексею Максимовичу, что он всячески старался доставить нам удовольствие. Я помню, как однажды мы пошли на Монте Тиберия; на верхушке этой горы был маленький трактирчик; его содержал итальянец, знаменитый тем, что вместе со своей племянницей блестяще исполнял тарантеллу. В этом маленьком кабачке мы весело провели вечер, пили вино и любовались народным танцем.

Наша работа над портретом приближалась к концу. Наступило время отъезда. В солнечный день на пристани мы простились с Алексеем Максимовичам, который, крепко обнимая каждого из нас, приговаривал: «Будьте здоровы, счастливого пути, не забывайте мой адрес». Уже отзвучал последний гудок, и пароход отчалил от берега, но мы еще долго видели высокую фигуру Горького, который, сняв шляпу, прощался со своими новыми молодыми друзьями.

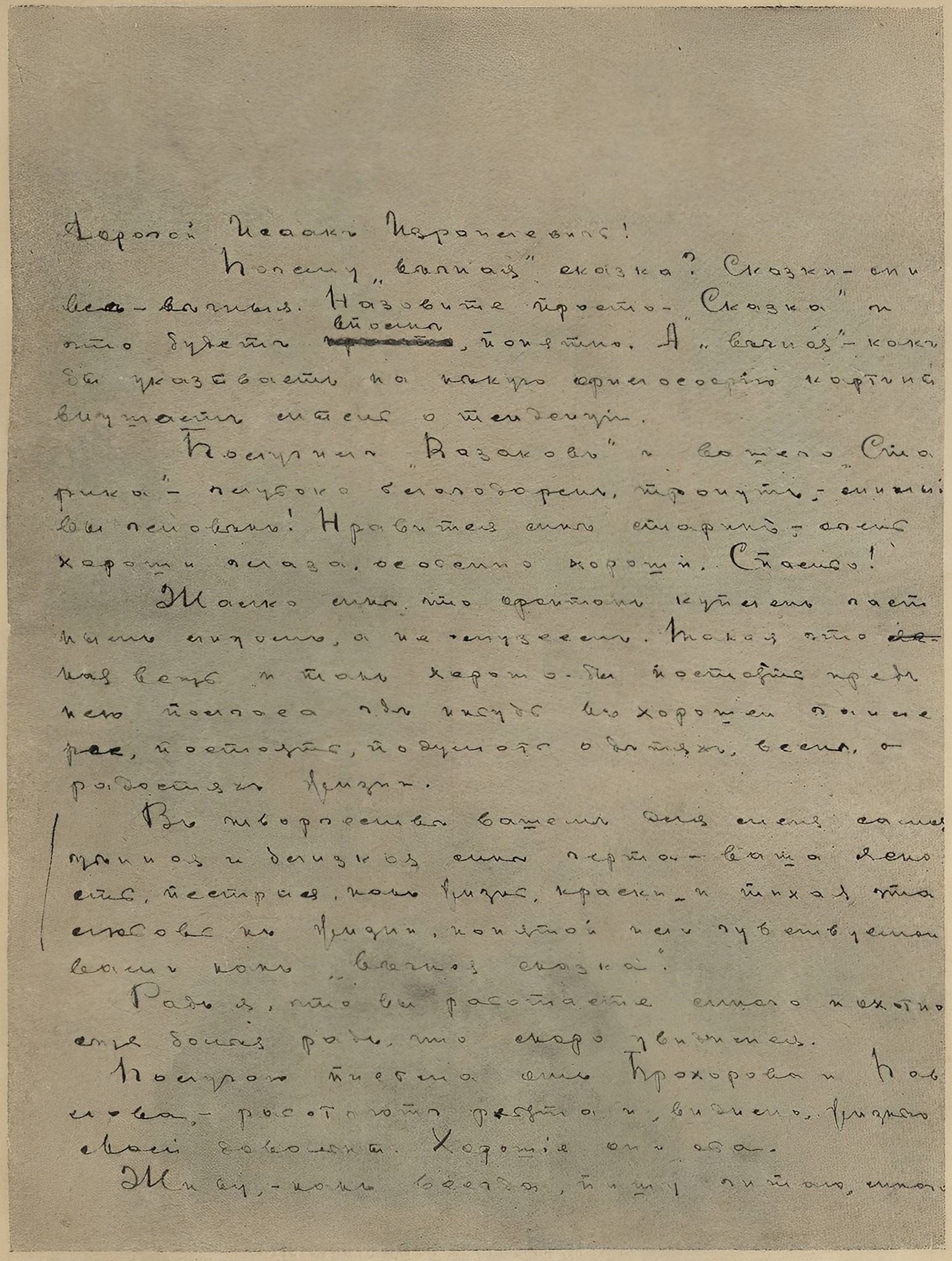

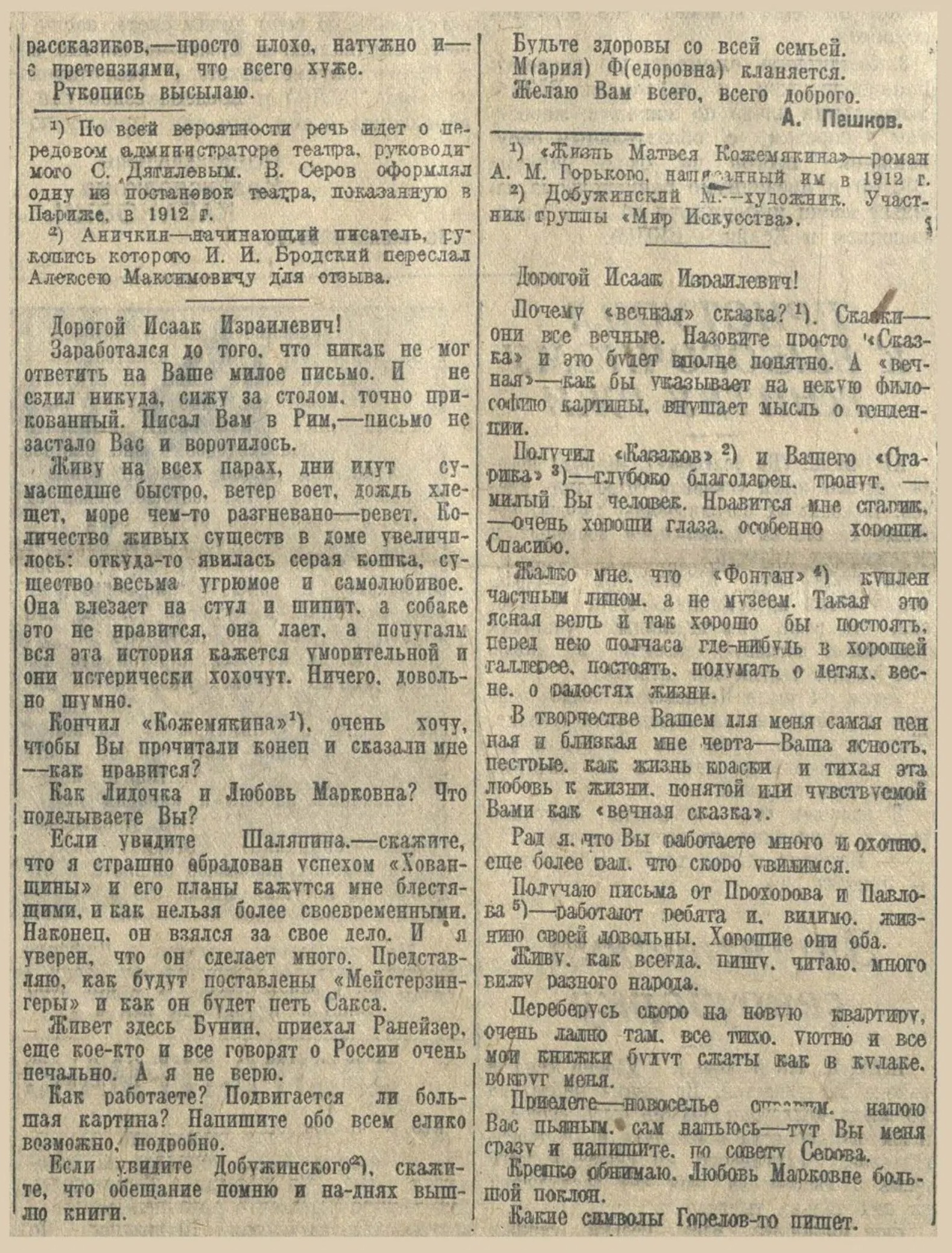

Письмо А. М. Горького И. И. Бродскому. 1911 г.

Письмо А. М. Горького И. И. Бродскому. 1911 г.

Через год я снова был на Капри, где много работал над картиной «Сказка», за которою в 1911 году был награжден юбилейной премией Общества поощрения художеств. Это дало мне возможность снова поехать в Италию и снова увидеть Горького.

На острове Капри. Этюд. Масло 1911 г.

В письмах Алексей Максимович сильно уговаривал меня поскорее покинуть Россию, расстаться «с петербургской его императорского величества грязью» и приехать к нему в Италию, в «уездный город Капри».

«...Очень рад буду видеть Вас потому, что люблю; полагаю, что и Вам здесь было бы лучше, чем в ином месте, спокойней, чем на святой Руси, теплее и красивее, — не так ли? — писал он. А у Вас там целое лето будут лить дожди, каждый день будете Вы читать газету, а в ней ежедневно — шестнадцать самоубийств...»

В том же письме, в приписке к жене, он звал нас к себе такими словами, что устоять, пожалуй, было трудно:

«...Приезжайте! Исаак, вы, я, Горелов — все будут писать красками, чернилами, на холсте, на бумаге, на земле! Мы ее, несчастную красавицу, замученную и захватанную всякими пошлыми и грязными лапами, так распишем — не земля, сказка будет».

И вот я опять в Италии. С Алексеем Максимовичем мы встретились, как старые друзья, и я еще теснее сблизился с ним.

Помнится, Алексей Максимович уговорил меня поехать с ним в Неаполь в театр оперетты смотреть «Графа Люксембурга». Итальянских комиков он считал самыми лучшими в мире, и ему доставляло большое удовольствие видеть их игру, даже в бессодержательном опереточном фарсе. Опоздав к началу, мы появились в ложе к концу первого действия. Приезд Горького едва не нарушил спокойного течения пьесы. Публика быстро узнала писателя, и все взоры устремились к нашей ложе. Кое-кто стал громко приветствовать каприйского изгнанника. Не желая быть виновником срыва спектакля, Алексей Максимович быстро покинул театр.

Широкая популярность Горького порой была ему в тягость; заедала «расейская» пошлость, которая настигала его и вдали от родины.

Как-то, опершись на перила балкона, мы вместе любовались удивительными пейзажами Капри. Внизу по улице шла группа туристов, каждый с биноклем, направленным на Алексея Максимовича. Это были русские туристы, укороченным и дешевым маршрутом путешествовавшие по Европе. Как одну из достопримечательностей они осматривали Горького. Такие группы приезжали на Капри часто. Завидя Алексея Максимовича, как бы заранее условившись, они запевали обычно нестройным хором:

Солнце всходит и заходит,

А в тюрьме моей темно...

Вначале такая необычайная форма выражения сочувствия казалась забавной Алексею Максимовичу, но вскоре, когда обнаружился срепетированный энтузиазм исполнителей, ему быстро приелись и стали неприятными эти «концерты».

— Ах, до чего надоело!.. Мешают только работать, — сказал он, заслышав первые звуки песни.

В то лето, когда я был на Капри, Горький заканчивал свою большую вещь «Матвей Кожемякин». Однажды, когда я к нему пришел, меня попросили подождать на террасе, так как Алексей Максимович был занят работой. Спустя час, во время которого я делал наброски, вышел Алексей Максимович и с серьезным видом заявил:

— А знаете, я зарезал женщину! Очень удачно, хорошо зарезал.

Меня удивили спокойный тон и улыбка, с которыми были сказаны эти страшные слова. Вскоре, кажется, в тот же день, он прочел мне написанную им главу «Матвея Кожемякина», в которой один из героев убивает ножом женщину.

Спящая Лидочка. Масло 1910 г.

После многих лет разлуки к Горькому приехал Шаляпин, который решил первый помириться с Алексеем Максимовичем.

Горький и Шаляпин были большие друзья, но после случая, когда Шаляпин в 1905 году в Мариинском театре стал на колени перед царем, их отношения испортились. Горького возмутило это раболепство гениального артиста.

Шаляпин чувствовал свою вину перед Горьким, с которым его связывали многие годы дружбы, и первый протянул ему руку.

По случаю этого перемирия был устроен грандиозный вечер, на котором много пел Шаляпин. Я воспользовался его пребыванием на Капри и написал портрет, который он купил у меня и подарил Горькому.

Вспоминаю, как Горький нам читал поэму «Сказание о погроме» еврейского поэта Бялика, которого он ценил очень высоко. Поэма в чтении Горького произвела на нас огромное впечатление. У Шаляпина навертывались слезы, и я сам делал усилия, чтобы не заплакать.

Помню также вечер, когда Алексей Максимович дал прослушать нам присланные ему граммофонные пластинки с записями еврейских молитв в исполнении кантора Сиро́та. Шаляпин восторгался действительно замечательным голосом Сироты, о котором он говорил, что это певец, которому нет равных в мире.

В прекрасные лунные ночи Шаляпин, Горький и я уходили в горы. Во время прогулки они делились воспоминаниями, удивительно ярко рассказывая о своей скитальческой молодости. Таких вечерних прогулок было много, и я очень жалею, что тогда же не записал эти, уже никогда неповторимые, рассказы.

Тогда же на Капри приезжали сатириконцы Реми, Радаков, Аверченко и другие. Они посетили Горького, и он устроил вечер, посвященный сатириконцам, среди которых было много моих хороших друзей.

На Капри я много работал, писал этюды и большое полотно «Италия». Картина давалась с трудом; когда у меня не выходили те или иные куски, я в отчаянии швырял кисти и палитру в картину с такой силой, что мог прорвать холст. Алексей Максимович часто приходил ко мне в мастерскую, трогательно успокаивал меня и очень любил наблюдать за моей работой. Не раз он говорил, что его мечта — научиться живописи.

Он с большим интересом вникал в технику моей работы и внимательно стремился проследить весь процесс создания картины.

Помню, как однажды в страшную жару, когда краски, расплавленные солнцем, стекали с холста, я работал над пейзажным этюдом, Алексей Максимович ни на шаг не отходил от моего мольберта до тех пор, пока я не сделал последнего мазка и не сложил кисти.

Подарить Алексею Максимовичу картину — значило доставить ему много радости. Он долго благодарил и в письмах и при встрече, и всегда горячо и искренно. Однажды я послал ему один из своих итальянских этюдов, как память о нашей встрече.

«За подарок Ваш — восторженно благодарю, — писал он мне. — Вы знаете, как я люблю Вас и как велика для меня радость иметь еще Вашу вещь. Спасибо, милый, большое спасибо! В свою очередь я тоже что-нибудь сделаю Вам своей рукой».

Вскоре я получил от Алексея Максимовича его автограф — следующее восьмистишие «Художникам» из пьесы «Дети солнца»:

Как искры в туче дыма черной,

Средь этой жизни мы — одни.

Но мы в ней будущего зерна,

Мы в ней — грядущего огни!

Мы дружно служим в светлом храме

Свободы, правды, красоты

Затем, чтоб гордыми орлами

Слепые выросли кроты.

Нужно ли говорить, что художественные симпатии Горького были на стороне реалистической школы живописи. Он сам был художником-реалистом огромной, исполинской силы, большим и страстным жизнелюбцем. Все то, что в искусстве уродовало, извращало, обкрадывало живую жизнь, ее формы и краски, было глубоко ему ненавистно. И в живописи он был до конца непримиримым с теми, кто юродствовал, прикидывался нищим и убогим или крикливым, кто нарочито фальшивил и пытался кубиками и квадратиками замаскировать свое духовное убожество и нищету таланта.

Но как он сильно умел любить тех, кто, как и он, поклонялся жизни, воспевал ее здоровые силы и умел воплощать ее в ярких и правдивых формах.

В мастерской И. Е. Репина в «Пенатах». Фотография 1912 г.

Из художников-современников Алексей Максимович как-то по-особенному нежно любил Репина и Серова. С ними он был в большой дружбе и все, созданное руками этих мастеров, расценивал необычайно высоко. В письмах ко мне он часто признавался в любви к этим, дорогим и для меня, именам.

«Следует, чтобы он заглянул на остров Капри. Необходимо это! А то я очень огорчусь, сойду с ума, ослепну, оглохну и заболею чумой. Очень я его люблю, крепкий он человечище и художник божий», — это о Валентине Александровиче Серове.

Писатель В. И. Гордин. Рисунок 1912 г.

«Как бы хорошо было мне, отшельнику, иметь перед глазами кусок репинского полотна», — это из другого письма.

Оторванный от родины, в изгнании, — живя в Италии, Алексей Максимович особенно загорался, говоря о своей стране, о ее людях, о ее талантах.

Каждого, кто был талантлив, он в восхищении приветствовал, всячески помогал и помнил о нем.

У многих из нас Алексей Максимович пробудил глубоко заложенные творческие силы, окрылил дружеским одобрением и заставил упорно работать. Некоторым моим товарищам по Академии он оказывал материальную помощь. Не раз бывал Горький на ученических выставках в Академии художеств. Помню, студенты ходили за ним толпой, прислушиваясь к его оценкам. Понравившиеся ему работы он приобретал; запомнились вещи Горелова, Сорина, Киселевой, купленные Алексеем Максимовичем и переданные им, вероятно, художественному музею в г. Горьком.

Страсть к коллекционированию была у него в крови. Он сильно увлекался собиранием старинных монет; помнится, по его просьбе я посылал ему в Италию старинные монеты, из которых многие, к моему конфузу, оказались поддельными. Алексей Максимович был выдающимся нумизматом: с его определениями считались работники крупнейших европейских музеев.

С не меньшей тщательностью Алексей Максимович пополнял свое собрание живописи. Много хороших работ было подарено им музею его имени в Горьком. Будучи выслан в Арзамас, он сумел там собрать значительное количество произведений учеников академика Ступина (учителя Перова), картины так называемой Арзамасской школы.

Дружба Горького с финским художником Галленом как бы закрепляла его тесные связи не только с русским искусством, но и с творчеством других народов, делала эти связи интернациональными.

Со всей ясностью понимал Алексей Максимович крупную роль живописи — как большой культурной силы.

Осенью 1911 года Горький писал мне:

«...Сколько раз на протяжении лета я сожалел о том, что Вас нет на Капри, и как, порою, это было грустно. Лето было интересное и, мне думается, очень плодотворное: К. И. Горбатов написал чудесные полотна, мне они страшно нравятся. Превосходную вещь дал Бобровский, и чудеснейшие рисунки сделаны им. Много и хорошо работал Вадим Фалилеев, большие успехи сделала его жена. Вообще, я много испытал глубоких радостей, глядя на работы этих людей, и очень полюбил их самих: хороший народ. Так верится, что они внесут в жизнь хмурой России много солнца, света, много высокой красоты искусства. Славные люди! И, кажется, они хорошо сжились тут друг с другом, крепко подружились; хочется, чтобы эта дружба окрепла навсегда у них, чтобы они составили на родине крепкое, светлое ядро людей, влюбленных в свое дело и способных заставить каждого полюбить живопись, понять ее великое, культурное значение для России».

Мне мало запомнились наши беседы на политические темы. С нетерпением Алексей Максимович ждал приезда Ленина на Капри и часто с увлечением говорил мне о нем, как о «замечательной натуре для художника». В то время, еще не будучи знаком с внешним обликом Владимира Ильича, я уже хорошо, по рассказам Алексея Максимовича, представлял его сократовского склада голову и живую, полную энергии фигуру.

Влияние Горького наложило заметный отпечаток на мое творчество тех лет. Со свойственной ему проницательностью Горький уловил особенности моего дарования и чутко, с дружеской заботливостью поддерживал мои искания. Он высоко оценивал мои удачи, и это было для меня стимулом к большой творческой работе. Он сильно любил жизнь, природу, людей и этой любовью воодушевлял меня.

Памятны и дороги мне слова Алексея Максимовича в одном из его писем ко мне:

«Жалко мне, что «Фонтан» Ваш куплен частным лицом, а не музеем. Такая это ясная вещь, и так хорошо было бы постоять перед нею полчаса где-нибудь в хорошей галлерее, постоять и подумать о детях, о весне, о радостях жизни.

В творчестве Вашем для меня самая ценная и близкая мне черта — Ваша ясность, пестрые, как жизнь, краски и тихая эта любовь к жизни».

Каждое его письмо ко мне было полно дружеских забот, теплоты и бодрости.

Алексей Максимович пристально и любовно следил за развитием моего творчества, и можно сказать, что Репин и Горький, эти два величайших художника-реалиста, были теми маяками, которые указывали мне настоящий творческий путь, путь реалистического искусства.

В предвоенные годы мне с Алексеем Максимовичем встретиться не удалось. Изредка мы переписывались, договаривались о совместном путешествии, которому, к сожалению, война помешала осуществиться.

Но и в те годы Горький был как бы среди нас. В доме Ильи Ефимовича Репина, моего учителя, всегда много говорилось о Горьком, читались его письма, оживленно обсуждались его последние произведения.

В 1913 году в «Пенатах» у Репина вместе с Ильей Ефимовичем я писал портрет Короленко. Владимир Галактионович мог напролет долгие часы говорить о Горьком, который был ему многим обязан; кажется, именно Короленко был первым, кто «ввел его в большую литературу». Невольно так получалось, что наши сеансы превращались в «горьковские утренники». С Горьким я снова встретился в годы войны, когда он возвратился в Россию и жил в Финляндии.

После революции Алексей Максимович оказался в водовороте литературных, издательских и всякого рода общественных дел. Наряду с другими деятелями искусства я был вовлечен им в работу Исполнительного комитета по делам искусств. Мы часто встречались с ним по ряду журнальных дел, в связи с готовившимися художественными изданиями, выставками и т. д.

В 1920 году я приступил к созданию своего первого большого полотна на революционную тему — «Торжественное заседание II конгресса Коминтерна»; в работе конгресса принимал участие также и Горький. Сделанная мною с него альбомная зарисовка куда-то исчезла, но я не теряю надежды, что она когда-нибудь найдется — появится на какой-нибудь выставке.

Последним моим портретом Алексея Максимовича была сделанная в 1935 году автолитография, получившая широкое распространение. Очень жалею, что мне не удалось сделать с натуры живописный портрет в последние годы жизни Алексея Максимовича.

Больно сознавать, что Горького уже нет, и надо думать о памятнике, о бронзовом Горьком...

Приложение к настоящей публикации:

Письма А. М. Горького с острова Капри : [И. И. Бродскому] // Горьковская коммуна. — 1936. — 12 июля. — С. 2.

Источник: nnov.ngounb.ru

19 мая 2023, 7:52

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий