|

|

Сергей Васильевич Чехонин — «мастер советского ампира»

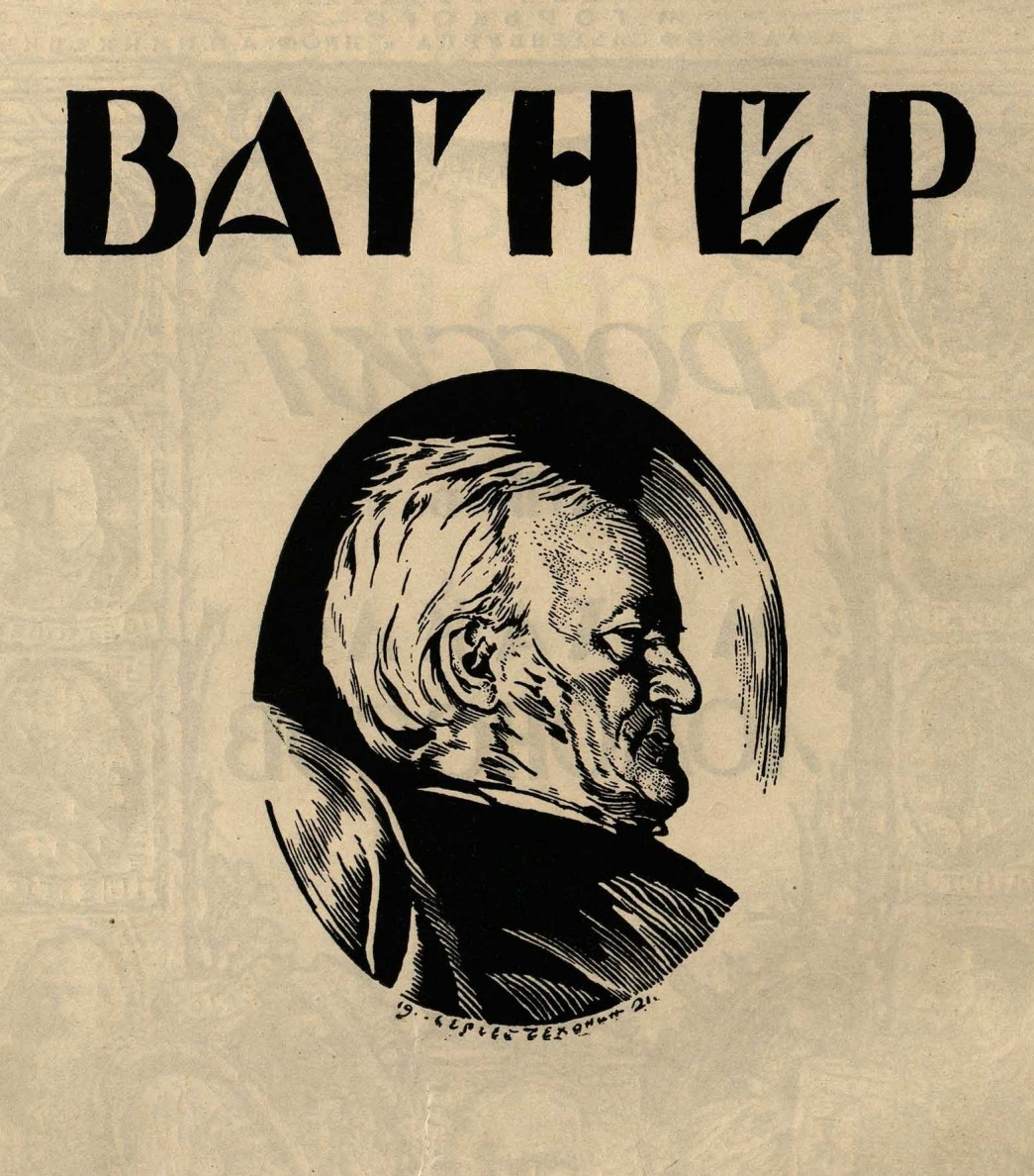

Сергей Васильевич Чехонин (1878, Лыкошино, Новгородская губерния — 23 февраля 1936, Лёррах, Баден-Вюртемберг, Германия) — русский художник и график, член художественного объединения «Мир искусства» и ученик И. Е. Репина. Один из первых создателей «агитационного фарфора», художественный руководитель Государственного фарфорового завода в Ленинграде (в настоящее время ЛФЗ). Сергей Чехонин выработал характерную манеру каллиграфически изощрённого рисунка кистью, основанных на декоративно-орнаментальной стилизации мотивов русского ампира (цветочные гирлянды, букеты и пр.), в советское время сочетая их с революционными лозунгами и эмблемами. Этот новый стиль А. М. Эфрос назвал «советским ампиром».

«Художественная деятельность Чехонина очень разнообразна. Он знает не только ремесло „графики“ — ее обычно считают основной его работой, — но и все смежные ремесла, основанные на работе кистью: фарфоровую, фаянсовую и финифтяную роспись, эмальерное дело, миниатюру, затем ювелирное и столярное дело, майолику, знаком с огранкой стекла и резьбой по стеклу, с текстильным производством и т. д. Во всем этом разнообразии выдержанной, традиционной разумной деятельности Чехонина есть единство его художественно-технического инстинкта. В его мастерской, заваленной расписанным фарфором, старым стеклом, бронзой, кусками ткани, среди табакерок, оружия, ювелирных изделий, среди картин — таких художников, как Венецианов, Тернер, Жак, русских икон XIV—XV вв., собраны образцы, имеющие всегда какой-нибудь художественно-технический интерес. И он показывает их с холодной небрежностью мастера, которому слишком знакомы способы изготовления всех этих изделий» (Н. Пунин).

Публикуемое издание посвящено творчеству С. В. Чехонина. В книге содержится множество его наиболее удачных работ, среди которых рисунки, портреты, а также опыты Чехонина в области книжной графики (виньетки, заставки, иллюстрации). Многочисленные репродукции предваряются двумя вступительными статьями — «Мастер советского ампира» авторства известного искусствоведа и переводчика Абрама Эфроса и «О мастерстве С. В. Чехонина» критика Николая Пунина. Издание даёт возможность ознакомиться с работами Чехонина и оценить его вклад в русское и советское искусство.

С. Чехонин / Абрам Эфрос и Николай Пунин. — Москва ; Петроград : Государственное издательство, [1924]. — 112, [1] с., [13] л. цв. ил. : ил., портр., цв. ил.

Художественная редакция С. А. Абрамова.

СОДЕРЖАНИЕИЛЛЮСТРАЦИИ

Пред стр. 7 — Фарфор Государственного Завода.

На стр. 9 — Цветы. Пастель. 1917 г.

На стр. 11 — Рисунок. Подкрашенный карандаш. 1918 г.

На стр. 13 — Рисунок. Карандаш. 1918 г.

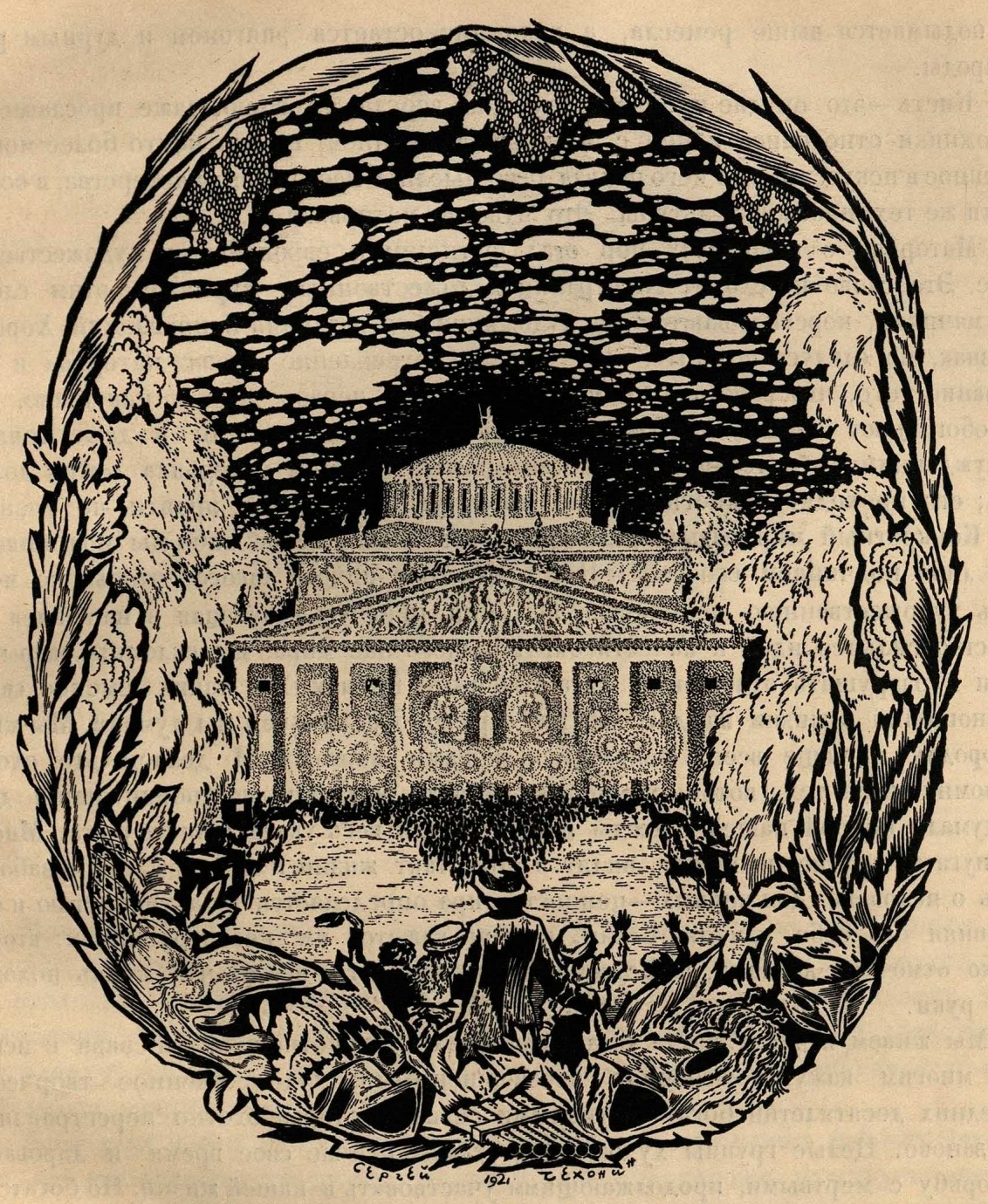

На стр. 17—19 — Иллюстрации к „Фауст и Город“ А. В. Луначарского.

На стр. 27 — Рисунок карандашом. 1921 г.

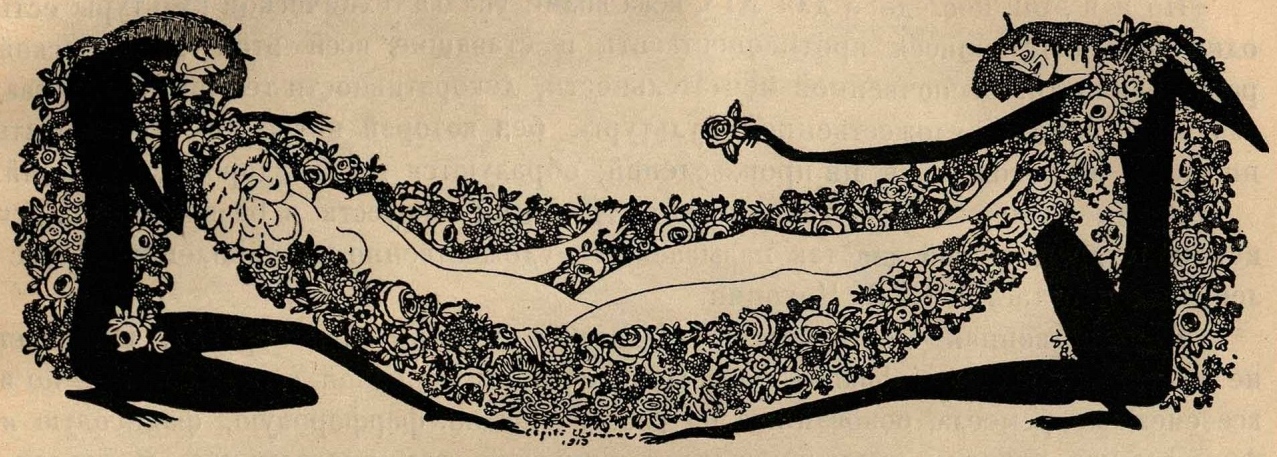

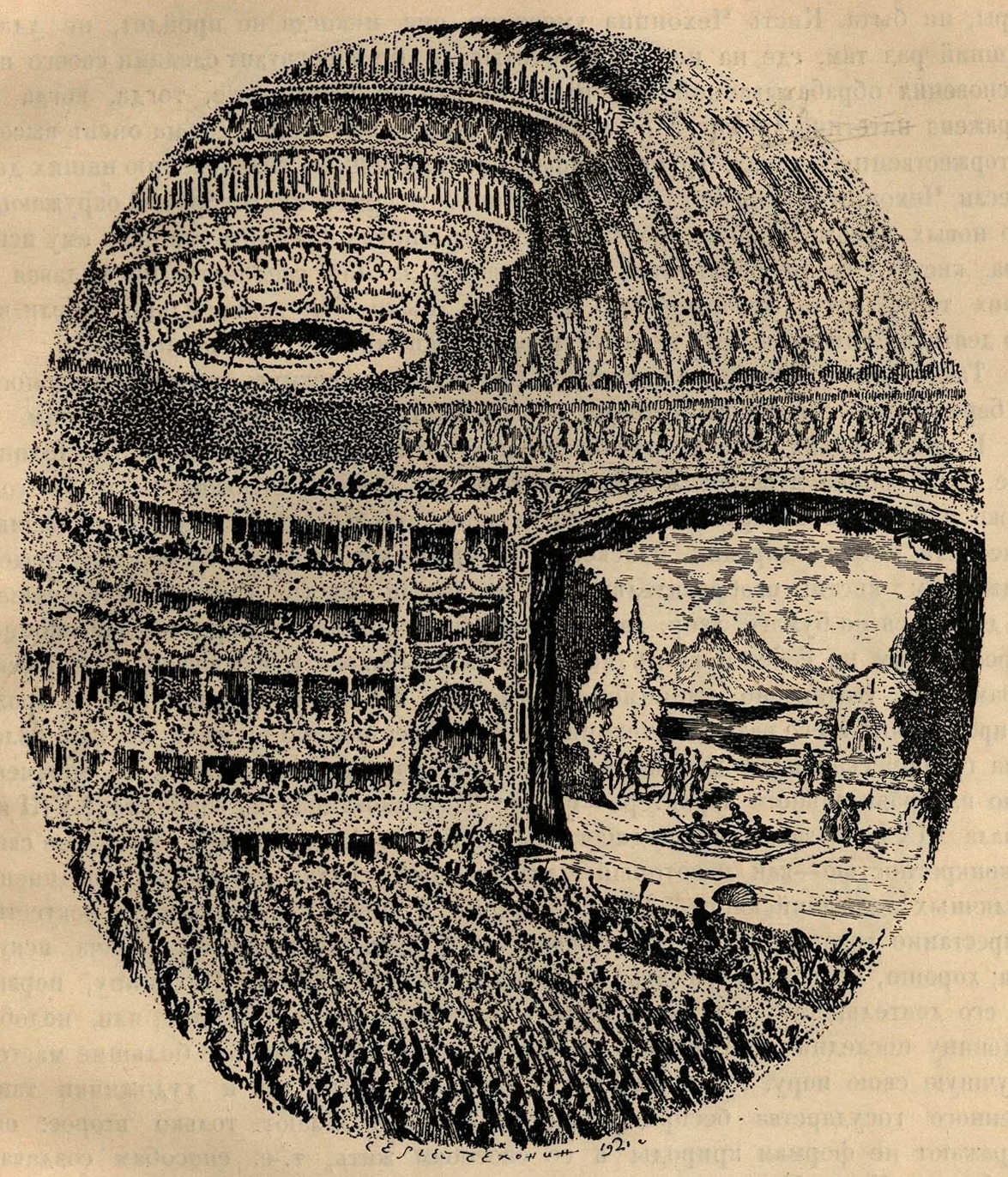

На стр. 29—31 — Иллюстрации к книге „Что такое театр“ Н. Евреинова.

На стр. 33—35 — Иллюстрации к книге „Руслан и Людмила“ Пушкина.

На стр. 39 — Рисунок. Карандаш. 1922 г.

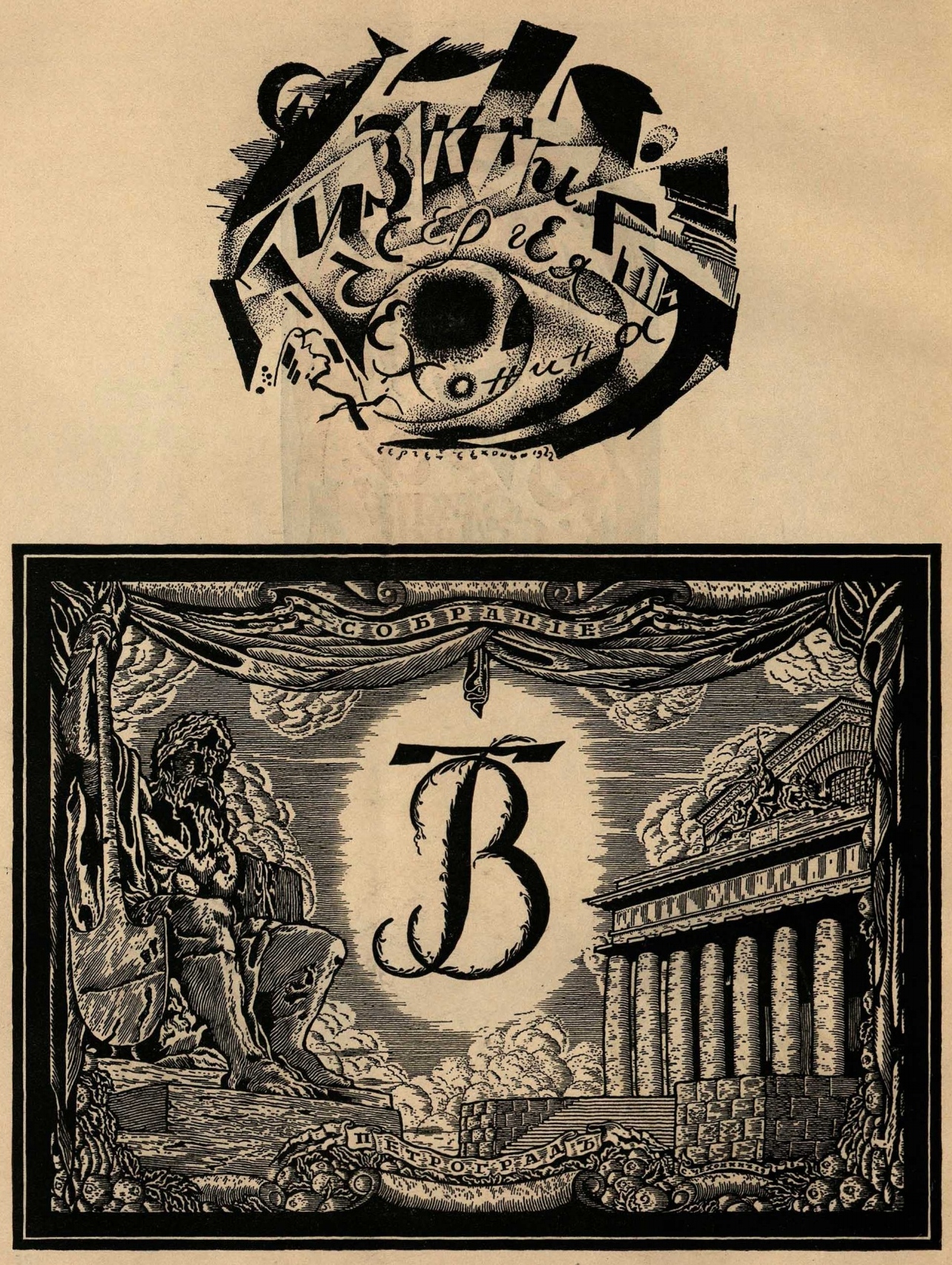

Между стр. 40—45 1) Обложка к книге В. А. Верещагина „Памяти прошлого“, 2) Фронтиспис к книге „Альманах Муз“, 3) 4 миниатюры.

На стр. 41 — Фронтиспис к журналу „Аполлон“. 1917.

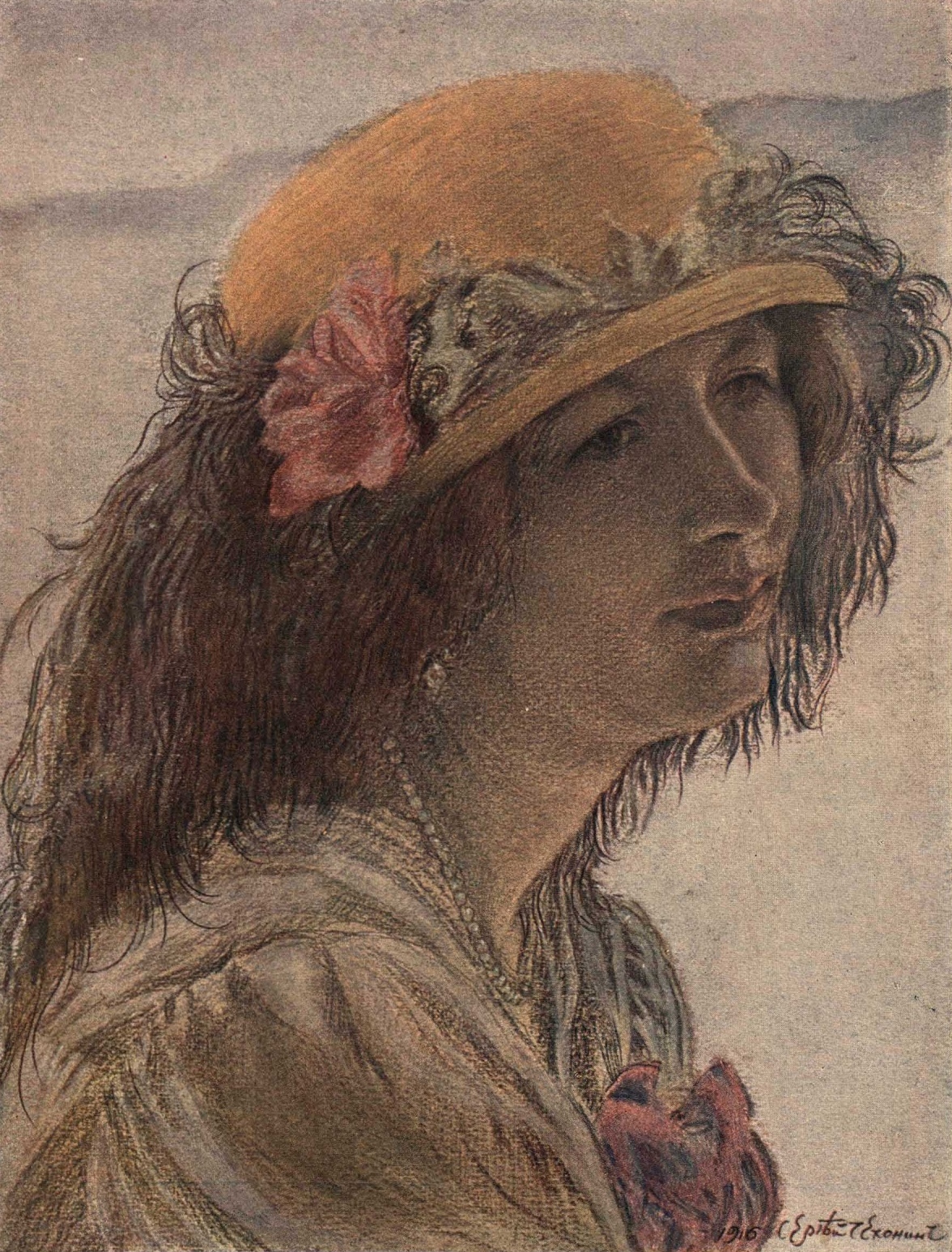

Между стр. 42—43 — Портрет Л. С. В.

На стр. 43 — Одна из ранних работ С. В Чехонина. 1903 г.

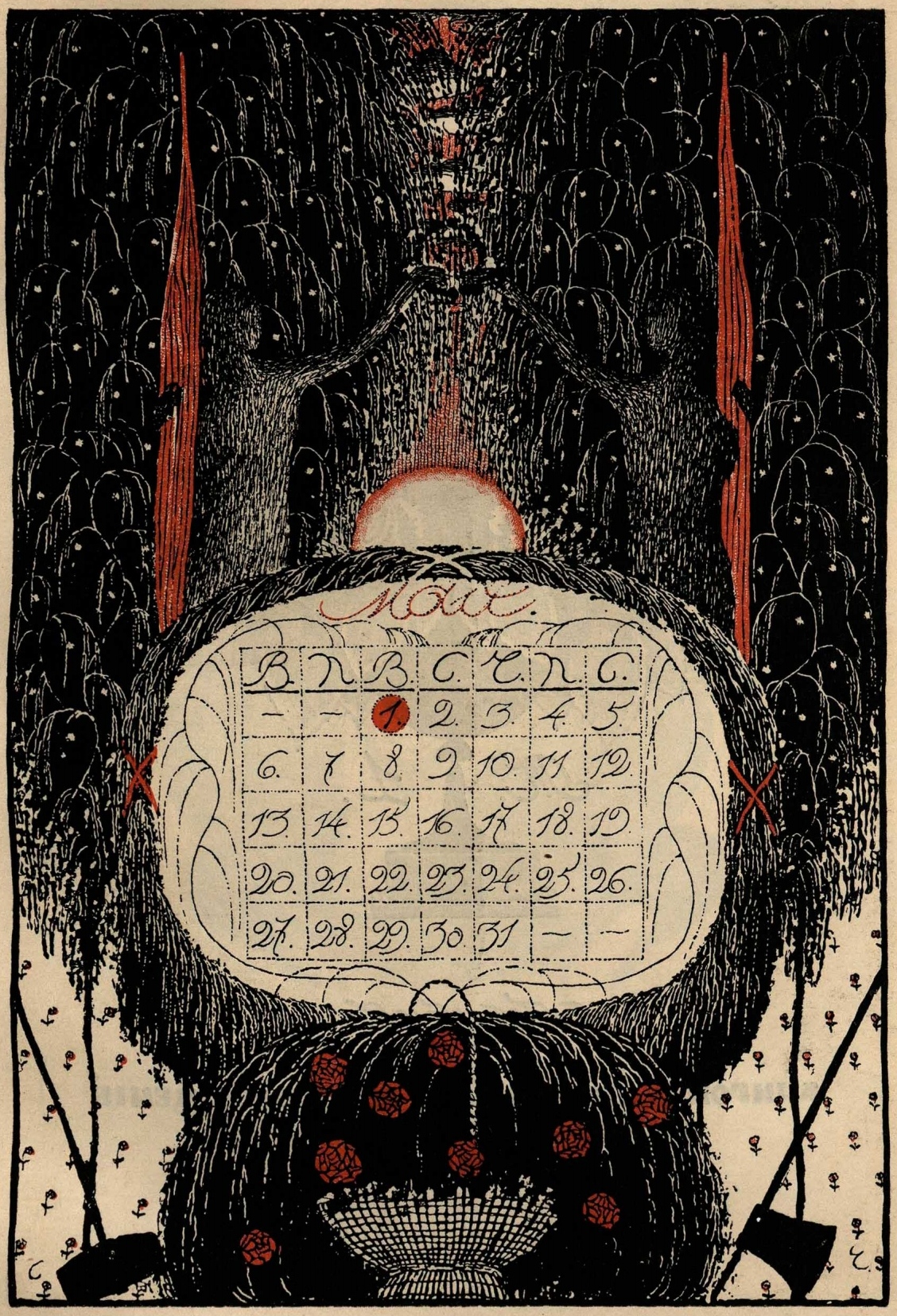

На стр. 44—45 — „Календарь Русской Революции“ — „Январь“, „Май“.

На стр. 46—81 — Обложки к журналам и книгам. 1911—1923 гг.

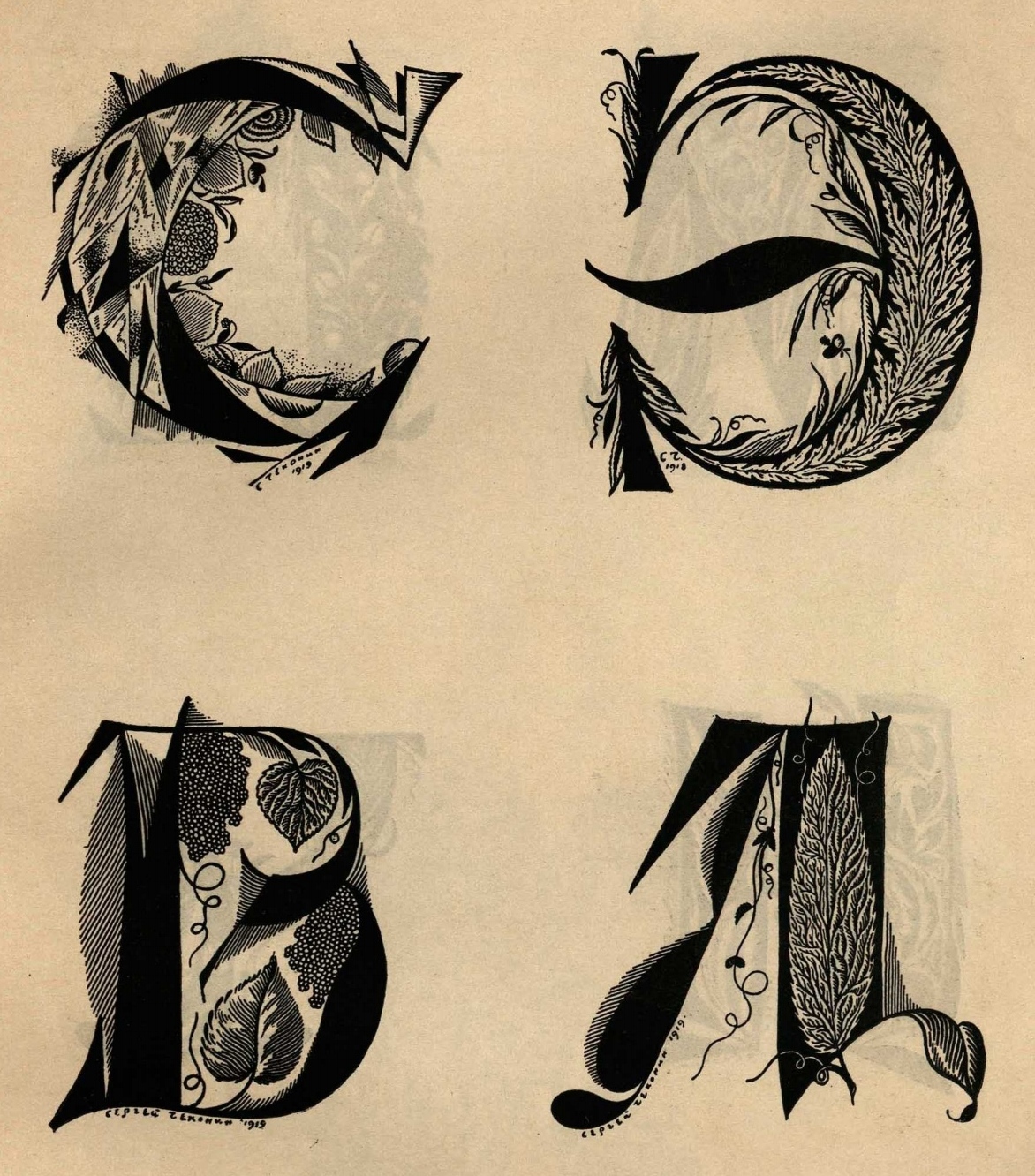

На стр. 83—87 — Заглавные буквы.

На стр. 88—89 — Проекты почтовых марок.

На стр. 90—91 — Проекты дензнаков в 25 и 500 р. для Арханг. Отд. Гос. Банка.

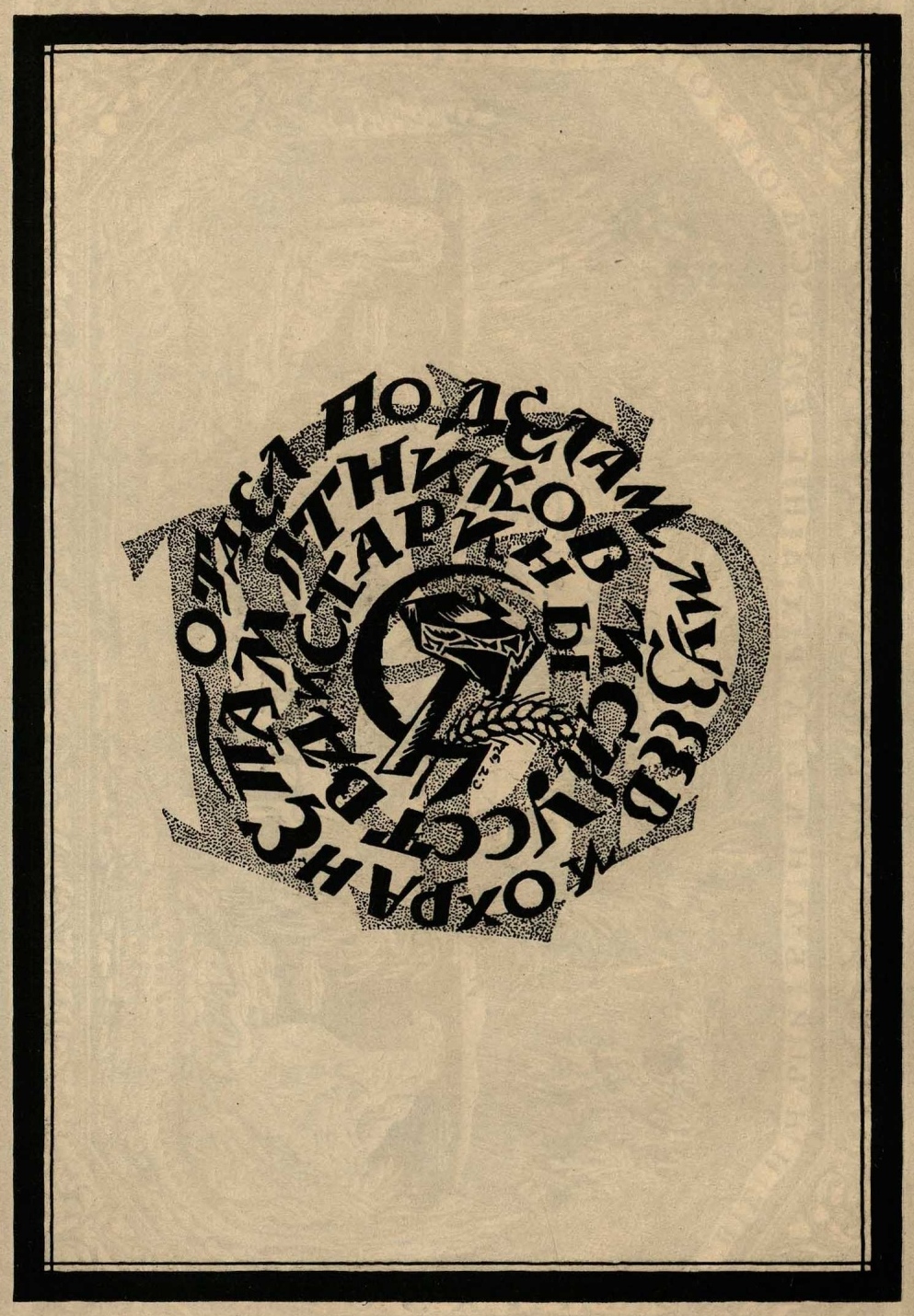

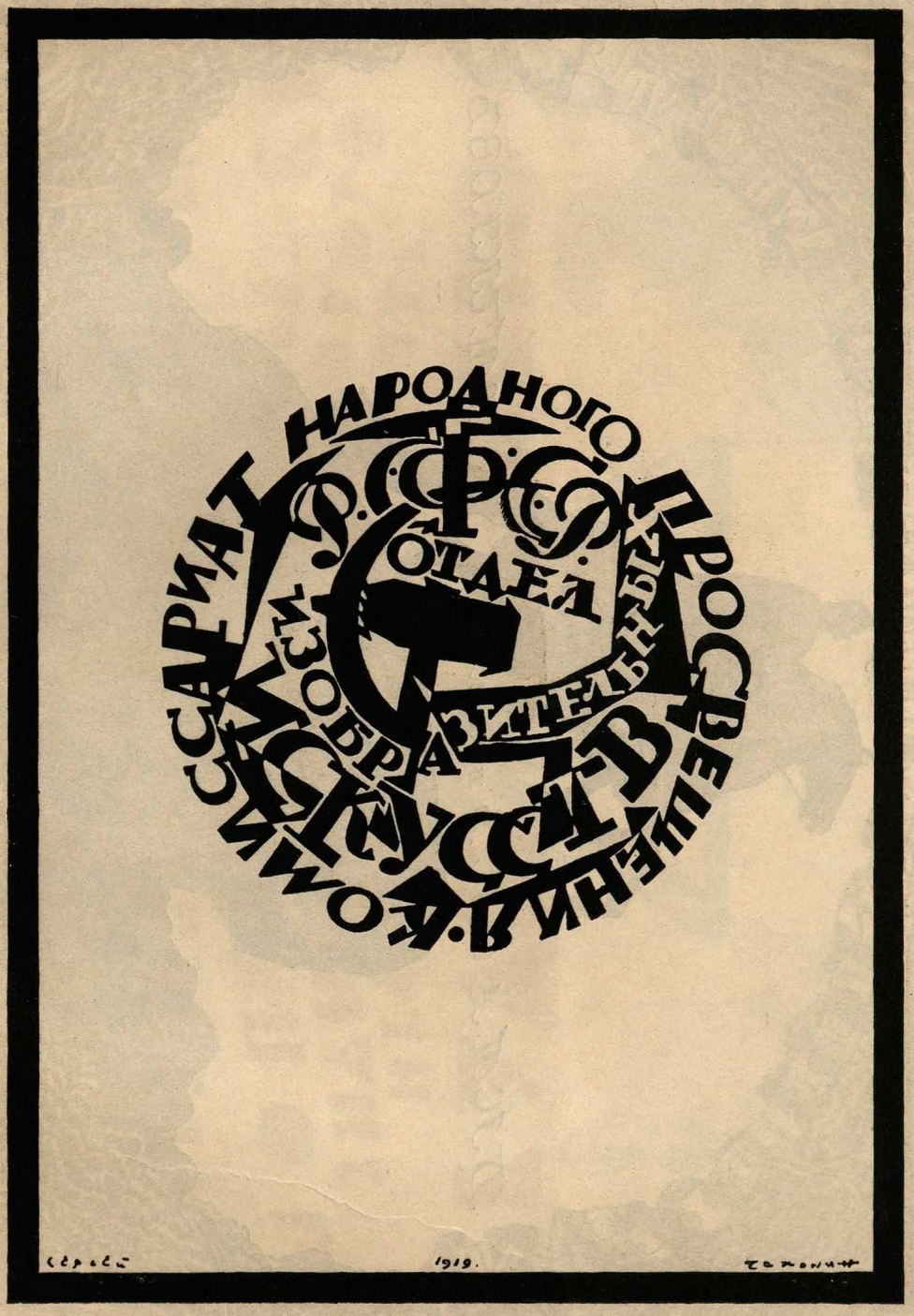

На стр. 92—93 — Марки „Отдела по делам музеев“ и „Изо“.

На стр. 94 — Диплом школы летчиков.

На стр. 95 — Плакат Общества Охраны Старого Петербурга.

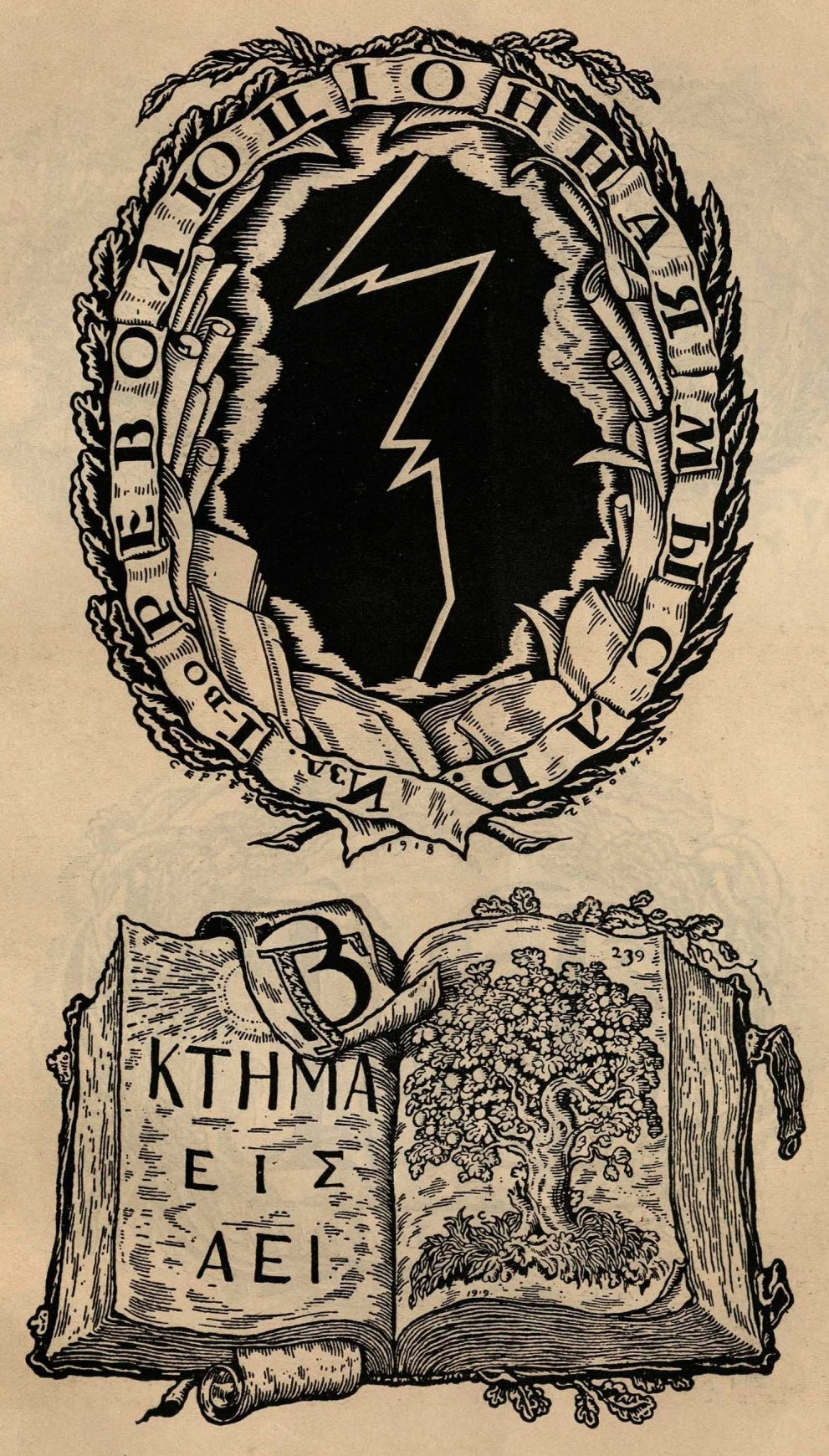

На стр. 96—97 — Марки в память двухлетия Революции и марки Народного Хозяйства.

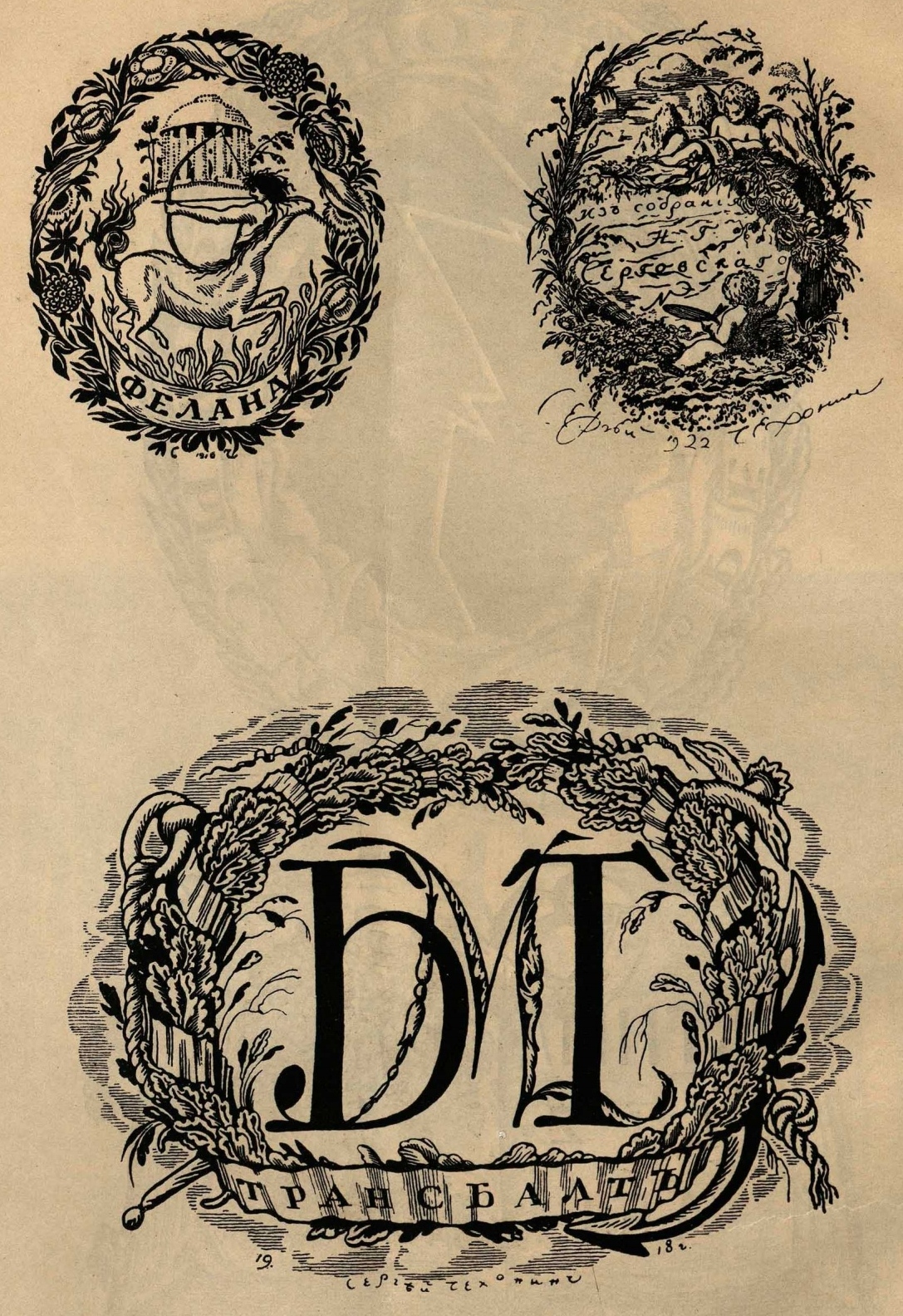

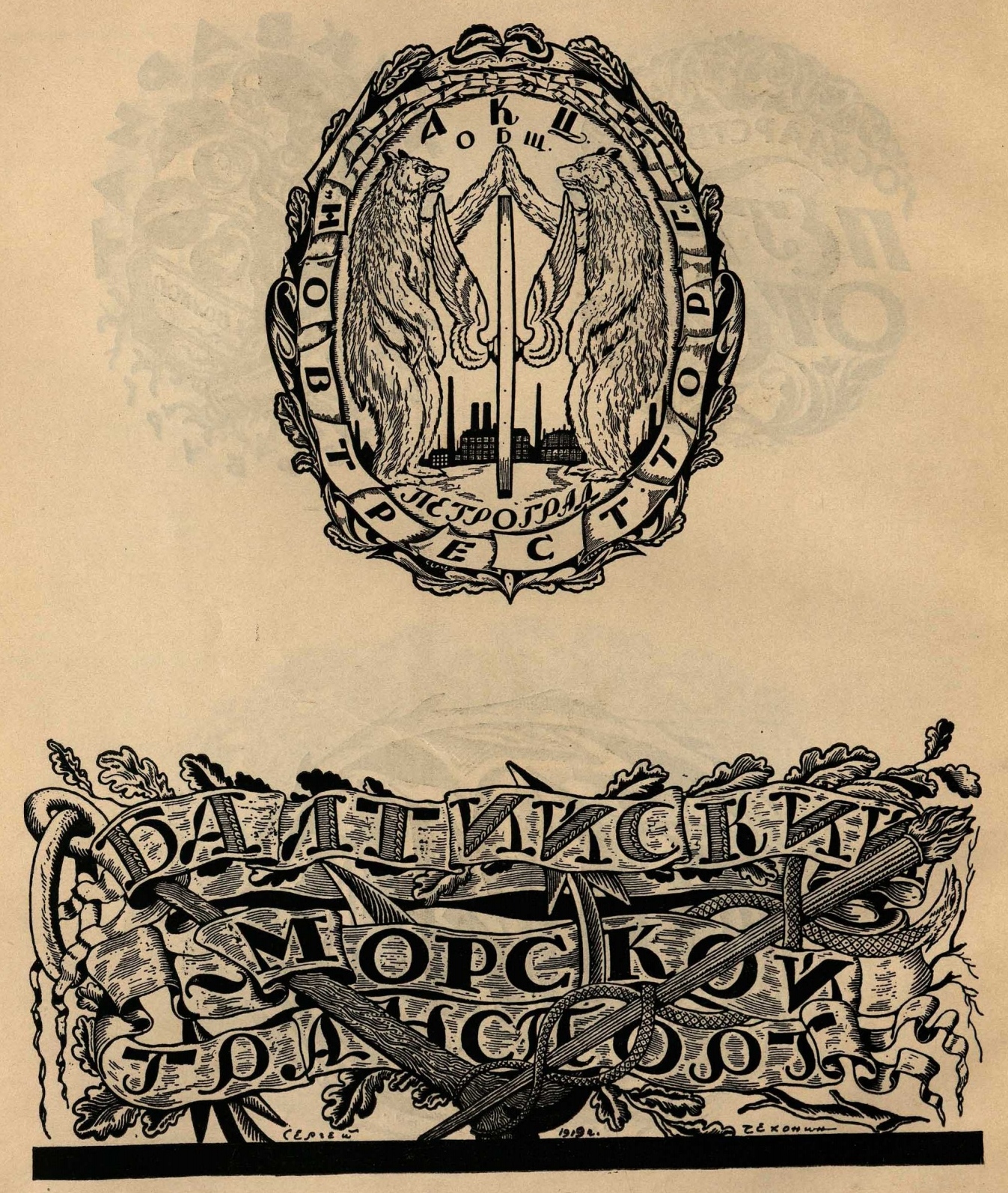

На стр. 98—103 — Ex-libris’ы, марки издательств и др.

Между стр. 104—105—Фарфор Государственного Завода.

Виньетки в тексте и на страницах 42 и 104 — заставки и концовки различных периодов.

Абрам ЭфросМАСТЕР СОВЕТСКОГО АМПИРА

Сергей Васильевич Чехонин. Блюдо. Фарфор Государственного Завода. Plat. Porcelaine de la Manufacture d'Etat

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

Ce siècle avait deux ans...

V. Hugo

1

Уже мой мальчик, уже дети наши, растущие советичами, для которых серп и молот есть не новый, юнейший в мире, государственный герб, только что заменивший после ужасной борьбы столетнего двуглавого орла, — а есть единственное им известное, всю их жизнь им сопутствующее, и потому, в их мыслях, исконное и непререкаемое, без начала позади и без конца впереди, выражение торжественной и огромной власти русского государства, — уже они, кровные питомцы революции, ничего не поймут в том чувстве изумления и недоверия, каким, участники и свидетели эпохи 1917—1922 годов, мы встретили выступление Чехонина в качестве художника Октябрьского Переворота.

Его пышная советская эмблематика, тяжелая, проработанная, вычеканенная, устойчивая, государственно-давящая, государственно-законченная, государственно-определительная, была для нас настолько же неожиданна и парадоксальна, насколько спустя одно-два десятилетия, когда дети станут взрослыми, она покажется им очень обыкновенной, той самой, какую они видели в своем детстве, в первые годы советского строя, когда на зданиях, на колоннах, на мачтах, на трибунах, на заборах, на поездах, на автомобилях, на флагах, на околышах, на шинелях, на пушках, на декретах, на воззваниях, на газетах, на календарях — вдруг возникли, растеклись, распластались, тысячами тысяч, серпы, молоты, пятиверхие звезды и лозунги советского строя.

Они не поверят, они не смогут поверить нашим стариковским утверждениям, что все это было вовсе не таким, как это им помнится, и меньше всего именно чехонинским, — совершенным, тонким и блистающим, — а что это были очень бедные, очень суровые и очень скудные вещи, невзрачные, прямолинейные, неуклюжие, наспех выведенные неискушенной, простой и жесткой рукой, которая спешила скорее переметить все куски жизни своим клеймом, которая не пугалась своей непривычности и неумелости, а ставила на революционных праздниках и на революционных могилах свои торжествующие и печальные эмблемы так, как умела, и как это у нее выходило.

С нашими детьми произойдет то же, что было с нами, когда, начитавшись декламаций героев Великой Французской Революции, иератических программ ее празднеств и античных донесений ее армий, мы не верили и не могли поверить, что это лишь мираж, иллюзия, сон мечтающего бедняка, что это революция, говорящая уже языком будущего, что это ее завещание ему, а что в действительности она была не только другой, но и прямо противоположной тому, какой мы ее для себя сочинили.

Нужно было подступить вплотную к революционным реликвиям, к гравюрам и изображениям, заставить себя мысленно войти внутрь их, и как бы воочию пройтись по этим улицам Парижа, Лиона, Марселя, замешаться в процессии, в панику, в празднества, в свалки, дышать полными ноздрями запахом этой жизни, волноваться, нет, — неистовствовать у решетки, на скамьях, на трибунах Легислативы и Конвента, буйно требовать кар на заседаниях революционных судилищ, и промаршировать вместе с босоногими и оборванными армиями, под наивными, детски изукрашенными и пламенными знаменами, к границам Республики, — чтобы мы, наконец, поняли и признали, что искусство этой вулканизирующей, величайшей Франции было по молодому — грубо, по неумелому — просто, по голодному — скудно, что это были только черновики, заметки, схемы, походя кинутые ею следующим десятилетиям, и что лишь тогда они расцвели тем величавым и мировым стилем, который стал более победоносен, чем ее армии, и более долговечен, нежели ее идеи.

Так свою младенческую уверенность сохранят и наши дети до тех пор, пока им не доведется побывать в музеях советской революции, и пока зрелыми и трезвыми глазами они не сравнят того, что записала их ранняя память, с подлинными вещами, выставленными перед ними в витринах, засвидетельствованными фотографиями и фильмами, и одушевленными живой памятью еще не умерших, последних ее очевидцев и делателей. Тогда они поймут, почему так удивлялись и почему так различали мы между советским ампиром Чехонина, этим тогда еще непонятным языком будущего, этой дорогой русского государственного искусства от РСФСР к СССР, — и между теми прорисями серпа, молота и пятизубия красноармейской звезды, которые вычерчивала такая же самая тяжелая рука, какая сто с лишком лет назад выводила на быте революционной Франции фригийские колпаки, дикторские связки и триады священных слов — свободы, равенства и братства.

Сергей Васильевич Чехонин. Цветы. Пастель. 1917 г.

2

Мы были вправе не верить Чехонину; его советский облик был слишком неожидан; ничто раньше не предвещало его; его искусство и его пафос были старорежимны. Это был очарователь и дамский кумир, это был эмальер, ювелир, фарфоровщик, акварелист богатой жизни, это был созидатель виньет и миниатюр для коллекционеров, это был гербовщик родовой плутократии и формовщик дворянских эмблем, это был поэт вековой государственности, это был воскреситель старой эстетики дней Александровых, это был чистейший чувственник прелести ампира, это был образец ретроспективизма, пай-дитя «Мира Искусства», это был изготовитель очаровательных и драгоценных безделиц, самых хрупких и самых бесцельных вещей, какие в состоянии был произвести российский императорский декаданс.

А они? — Они были серые, шершавые, мордастые, тяжелопалые, они окали, акали, гакали и придыхали, они были володимирские, рязанские, харьковские, вологодские, иркутские, они были мастеровые, фабричные, солдатские, крестьянские, они на веселый кумач нашивали кривые буквы, они малярили на заборах: «Всех стран соединяйтесь», они сколачивали из досок корявые пятиугольники звезд, они ненароком или озорно били те самые драгоценные и бесцельные вещи, какими вдохновлялся и какие сам выделывал для дам и собирателей Чехонин, — их эстетикой было только «поярчей да побольше», им хотелось лишь одного: чтобы всем было видно, чтобы все почувствовали, каким лихим колесом завертелась, закружилась, загудела от их толчка круглая и сонная российская равнина.

От какого же трамплина должен был оттолкнуться Чехонин, чтобы очутиться среди этого низового, громыхающего, лязгающего, рушащего, разинского, пугачевского, «болшевицкого» стана?

Если бы еще он изменил своему искусству, забыл свое старинное мастерство, отказался от нежнейших гирлянд и гербов, повернулся спиной к ампирному этикету; если бы перестал быть спутником аристократии, опростился, ушел в народ, как хаживало столько наших великосветских опрощенцев; если бы его искусство заговорило, или хотя бы старалось заговорить, теми простыми, всем понятными, нужными словами, какими заговорил граф Толстой, ставши яснополянским Львом Николаевичем, — если бы Савл стал Павлом! — тогда мы, свидетели и современники, еще поняли бы его. Но этого именно не было, — не было метаморфозы, внезапного обращения, скинутых одежд, наготы, препоясанных чресл и пепла на голове, — Чехонин ни от чего не отказался, своего искусства не изменил, любимых вещей не забросил, продолжал говорить тем же высокомерным языком ампирных форм, каким говорил раньше, даже становился все сложнее, обращался к более искушенным глазам, рассчитывал на более придирчивый вкус, — и однако же его перо и его кисть тончайше выписывали не императорские вензеля, а октябрьскую аббревиатуру «РСФСР», и нежнейшим голоском фарфора, два века привыкшим грассировать про «веру, царя и отечество», — выводил советскую сюиту: «долой помещиков и капиталистов», «пролетарии всех стран, соединяйтесь», «да здравствует октябрьская революция» и «царству рабочих и крестьян не будет конца».

Я сделаю такое сравнение: — в 1912 году, в столетний юбилей отечественной войны, русская армия была заново переобмундирована в «стиле 1812». В самый канун серых, прячущихся, защитных форм мировой войны, армия засверкала многоцветием сукон и лаком киверов, а в придворно-хлыстовских кружках, играя на смене императорских вензелей на мундирах, заговорили о «преемстве славы». Так вот: Чехонин продолжил эволюцию: он сорвал императорские буквы, наложил на александровский мундир эмблемы серпа и молота, — и убежденно, как если бы это был официально-утвержденный «stile sovietique», вошел в таком наряде в строй рабоче-крестьянской государственности.

Сергей Васильевич Чехонин. Рисунок. Подкрашенный карандаш. 1918 г.

Искренности его никто не заподозревал. Маклеры морали, вычислявшие, кто, когда и за какую цену продался большевикам, в этом случае молчали. То, что он сделал, было явно мужественно. Он не только пошел против своей исконной клиентуры: в те годы быть в одном лагере с захватчиками и переворотчиками было страшно. Неустойчивая доска политики взлетала и падала так бешено, что любое благоразумие требовало отойти в сторону и не рисковать головой. Чехонин же оставался на этих чортовых качелях до конца, — вместе с футуристами. — Ну, этих-то мы понимали: кругом визжало, скрежетало, дребезжало, рушилось: значит, шел их пир. В этом социальном землетрясении они видели, как осыпается старый строй форм, как воочию скользят пласты и осуществляются их заповедные сдвиги, как обнажается остов вещей и отношений, как освобождается чистая динамика жизни и вырываются потоки развязанных ею сил, и как возникает то еще «нечто», то «между пальцами», то тайное, всепроникающее и удушливое, точно смертельный газ, что всегда питало их разрушительные восторги, и чем их собственное искусство разъедало глаза и душу зрителя.

Эти были неизбежны. Они зарождались в пыли, которую поднимала метла революции. Они должны были густо облепить все, — они облепили все: их бесноватые краски разбулькались и расплескались по площадям советских городов, буквы Республики разбежались кусочками завитков и столбиков в разные стороны, лозунги диктатуры разлезлись по частям, как оборванная паутина, и скривились статуи, выбухнув кусками и втянувшись дырами: — революционная страна покрылась цветной проказой.

Но Чехонин? Как мог он быть с ними, — ибо он был с ними: я помню сенсацию в художественных кругах, когда пришло известие, что Чехонин является членом той футуристической директории, которая объявила в 1918 году свою диктатуру в русском искусстве. Что ему было делать в этом обществе? — Не больше чем в том, рабоче-крестьянском. Эти уничтожали то, что он любил в искусстве, — те разрушали то, что он любил в жизни. Но он стоял каким-то их жарким товарищем, вместе, за одним делом, — и вместе с тем продолжал чеканить свой императорско-советский ампир.

3

Я знаю ценителей и друзей его искусства, которые от «чехонинского случая» просто отмахнулись. Они говорили о чехонинском безразличии и обвиняли его в механичности ремесла. Они доказывали, что ему все равно что делать, лишь бы делать. Их присказкой было: затвердила сорока Якова одно про всякого, — вчера царский, сегодня рабоче-крестьянский. С их точки зрения, это был дурной профессионализм, выполняющий заказ и не задумывающийся о его цели. Советизм — только лишняя область приложения чехонинского труда. Наслаждение искусства — в делании искусства, а не в его назначении. Мастер, гранящий флакон, не спрашивает, будут ли в нем духи или яд. По их суждениям, в Чехонине сказывалось блаженное неведение добра и зла, — специфическая ограниченность, присущая иным художникам, которая делает их работу почти физиологическим отправлением, — расходом накапливающейся художественной энергии.

Сергей Васильевич Чехонин. Рисунок. Карандаш. 1918 г.

Но это объяснение явно никуда не годилось. Я не знаю вообще, к кому из художников этого десятилетия оно применимо. Когда-то, в мирные годы, в затянувшемся, привычном, отстоенном строе, не менявшемся десятилетиями, можно было быть «художником вообще», ибо и самая жизнь была «жизнью вообще». Тогда можно было одной кистью рисовать социалиста Горького, фабриканта Морозова, графиню Орлову, великого князя Михаила и императора Николая. Но октябрь семнадцатого года выжег из искусства это бесстрастие так же решительно, как выжег его из жизни. Безразличных больше не было — в крайнем случае, были пассивные. Однако, это не уничтожало существа отношения к тому, что происходило. Среди художников были: громадная, хотя и не сцепленная группа отрицающих, неприемлющих, неверящих, честно сложивших кисть, перо и штихель, чтобы не работать против души; — крохотная кучка «ромен-ролланов» (да простит мне почитаемый мной большой писатель и человек!), игравших в игру: «белого и красного не покупать, да и нет не говорить», умевших радоваться и ужасаться в одно и то же время, и потому бессильных, ненужных и чужих столько же друг другу, сколько остальным; — наконец, тесный круг активистов, заостренный и волевой, связавший себя с новой властью, и ее именем захвативший государственный руль искусства.

Чехонин не мог быть au dessus de la melée, ибо он никогда не был только профессионалом. Он мог быть «за», он мог быть «против», но не мог быть «над» или «посредине». Его искусство слишком эмоционально. Он даже больше поэт, чем мастер. Бывает, что его рука кажется утомленной; но его искусство взволновано патетикой всегда. Если он был с большевиками, — он был с ними по сердечному влечению. Если он сюда принес свое старинствующее, ретроспективное мастерство, значит октябрьский переворот гудел ему в уши тем звоном, какой всегда подымал в нем кровь, какой ему слышался в его ампирной старине, какой бил по нервному центру его искусства, отливался в образы, расцветал формами, составлял «тайну Чехонина».

Тайна Чехонина... Я впервые задумался над ней накануне лейпцигской графической выставки, в 1914 году, перед самой войной, рассматривая в редакции «Аполлона» великолепный материал, приготовленный С. Б. Маковским для отправки. Его было много. Это было состязание наших лучших графиков. Чехонин до тех пор ни разу не бывал победителем. Правда, его любили, его хвалили, ему давали заказы, но он был обычно какой-то первой фигурой во втором ряду. Теперь же, протягивая мне чехонинские листы, Маковский сказал: «Вот кто стал замечательным графиком... Лучший номер русского отдела...» В самом деле, это было так, или почти так. Чехонин резко рванулся куда-то вперед. Но куда и откуда? Что, в сущности, происходило с его искусством? — Маковский, по-пшютовски, втянул в плечи голову, сделал свое любимое движение округленными руками вперед, и, приятно улыбаясь, сказал мне только: «Растет!».

Можно было подумать, что он детский доктор, а не художественный критик. Я его спрашивал, конечно, не о росте. Это было бесспорно и самоочевидно. Это было нечто для простого констатирования. Это был факт. Я же думал, что он уже знает о чем то под фактами. Он не знал. Надо было ждать и следить за Чехониным.

Сергей Васильевич Чехонин. Портрет матери. 1918 г.

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

Он подымался скачками, как ртуть под внезапным огнем. Война прядала вверх и вниз, вверх и вниз, фронты набегали и откатывались, и опять наседали, и точно детонациями от их канонад и потрясений взрывались в Чехонине нетронутые залежи мастерства. Годы войны были для него решающими. Это были его годы. В это именно время он стал быть. Он сделался «Чехониным». Была явная хронологическая связь между его расцветом и войной. Но только ли хронологическая? — В такие эпохи не бывает внешней причинности. Между временем и искусством должны протянуться внутренние, подземные каналы, чтобы искусство могло жить. Наверху сообщение и питание прервано. Там искусство истощается и замирает. Мы помним, как оцепенела русская художественная жизнь, когда началась война, — не было выставок, закрылись журналы, не работали художники, — и как совсем замерла она в параличе, когда прокатилась октябрьская революция. С ней вскипели, запузырились, закишели только футуристы. Но у них для этого был закон достаточного основания. А у Чехонина? — В 1918—1919 году он был таким же исключением, каким был в 1914 и 1915. Все остановилось в его кругу, а он рос, — там молчали, иногда бормотали, — а он был, как никогда, красноречив. Он не просто совпал с войной и с революцией по времени, как могут на одном отрезке хронологической плоскости протянуться два параллельных, несоприкасающихся, равнодушных друг к другу явления, — в природе войны было, очевидно, нечто, что прямым путем перелилось в революцию, и что составляло становой хребет чехонинского искусства, сочленяло все его части, в течение двух десятилетий работы, между 1902-м и 1923-м годами.

4

Что это было? — Это было нечто настолько редкое в живом кругу чувств, волнующих современного художника, что не будь послеоктябрьского периода в чехонинском искусстве, открыто, программно, страстно бросавшем свои лозунги, — можно было бы направить характеристику в любую сторону, но только не в эту. Искусство всходит на страсти. Художников, увлекавшихся ампирной классикой, было у нас необычайно много. Классицизм давно стал общим местом. Целых два поколения толпилось здесь с 1900 года. Они были так цепки и довольствовались столь малым, что на самых лысых местах, где ничто не прививалось, это пушилось какими-то ростками и мшисто затягивалось. Выросло громадное племя декораторов, прикладников, графиков, от Бенуа до молодого Нарбута, — и Чехонин был в их числе. До лейпцигской выставки, до военных лет, он казался таким же, как они, — он отличался от них какими-то пятнышками, крапинками, полосками, может быть очень важными и тонкими, но с общей, родовой точки зрения, мало заметными и совсем несущественными. — Это был утенок среди утят.

Но он оказался гадким утенком. Перелом, начавшийся в нем в период войны, и с такой неистовостью прорвавшийся после революции, обнаружил, что между его классикой и классикой его друзей и учителей есть разница двух пород, двух кровей, двух жизнечувствий. Классицизм Бенуа и всей его плеяды был мечтательным, мирным, воспоминательным, пассивным. Чехонин же вдруг вырвался из этого круга. Его классицизм стал жарким, боевым, мужественным. Для них это было, прежде всего, то, чего уже нет, что не вернется никогда, о чем можно вести лишь беседу, занятную, или даже взволнованную. Для него, это было то, что есть, что должно быть, чем пахнет и опьяняет современность. Они чувствовали, в конечном счете, все же свое превосходство над тем временем и любили его двоедушной любовью внуков к знаменитой в фамильных преданиях старинной прабабушке. Он же вообще не знал никакого «того времени», — для него эго было «сейчас», оно должно было быть в действительности и расти под ним, над ним, вместе с ним. Для них это было эстетическим воспоминанием, — для него эстетикой жизни. Поэтому Бенуа был ироником, Сомов — циником, Добужинский — сентименталистом, Нарбут — архивником. — Чехонин был трибуном! Бенуа не уставал щурить глаза и подмигивать нам на милую смехоту старины, Сомов — любовно издеваться над ней, Добужинский — томно вздыхать, а Нарбут — усердно, по-детски, насупившись, калькировать китайские тени, цветные картинки и канцелярские росчерки.

— Чехонин гудел в свои ампирные формы, как в боевые трубы. Он трубил сбор. Он звал героев. Он пророчил победы. Он славил великую силу власти. Он был Мастер Ампира в подлинном, исконном, единственном значении слова. Это горело чувство, утраченное, казалось, в искусстве давно и невозвратно, начисто выветренное анархическим и демократическим столетием. Это поднимался пафос государственности, пафос поклонения тому монолиту сцепленных, сплавленных, тугим снарядом в одну цель брошенных миллионов гражданских воль, который определил когда-то тяжкую поступь Рима и легчайшую стремительность Франции. Идол, с которого не уставали сдергивать его рваные завесы столько поколений социологов и философов, — которого клеймили антихристом и дьявольским порождением все радикальные мистики и все раскольники господствующих церквей, — которого вяло защищала и которому вяло кадила расслабленная каста официальных правителей и служителей, — вдруг ожил, выпрямился, налился, сдвинул брови и загремел боевым перуном. Чехонин звенел его эхом один, — больше никто. Это был инстинктивный бросок, слепой, не разбирающийся, не рассчитанный, не проверенный; это был бросок в неизвестность, — но бросок к будущему. Чехонин выиграл. Сквозь упадочную императорскую войну он пронесся в новую государственность революции. Его товарищи остались на том берегу. За XIX век они переступить не могли. Война была для них сумасшедшим финалом родного столетия; дальше виднелся конец и кровавая пустота. Хуже всех было таким художникам, как Бенуа, перед которым задребезжала осколками великая и любимая культура прошлого. Он проклял войну, закрыл лицо руками, отвернулся, замолк, отказался что-либо понять и принять. Добужинский как-то по-женски затосковал и захлопотал одновременно; он словно бы осенился человеколюбивым знаком красного креста, — в его искусство музой вошла сестра милосердия: он ездил, зарисовывал, свидетельствовал о событиях, будил жалость. Легче всего сначала было Нарбуту: он играл в солдатики, как раньше играл в теневые картинки: Нарбут старательно вычерчивал и раскрашивал «Взятие Львова» и «Взятие Эрзерума», «Кузьму Крючкова», «Польского Легионера», «Бомбардировку Дарданел», «Вторжение русских войск в Восточную Пруссию», «Выступление Италии» и «Крест над Святой Софией», — и это была не лирика, не публицистика, не философия, это были длинные ряды оловянных фигурок, очень новеньких, очень ярких, очень щегольских, очень воинственных, — и очень кукольных. Но революция расплавила их в комочки олова, — и он загрустил, как смертельно обиженный ребенок, — потом пытался помириться с обидчиком, — не помирился, — умер.

Сергей Васильевич Чехонин. Иллюстрация к „Фауст и Город“ А. В. Луначарского

— Чехонин чувствовал у своих губ Роландов рог. Его парадоксальный, ни с чем современным ранее не вязавшийся пафос Ампира, сонно трепетавший, как огонь в недостаточном воздухе, — забушевал. Он видел двойной шаг истории: он видел, как расползшийся, расслабленный колос российской империи, на несколько исторических мгновений, в войне, внезапно налился государственной волей, выпрямился во весь рост, размахнулся каким-то давним и молодым жестом, — и рухнул, точно перед ним разбили Кащеево яйцо. Он видел, как перехватывая и взнуздывая центробежные силы распада, революция поднялась новой властью и стала собирать новое государство. И вот: еще дул крепкий молодой ветер, еще молодая гражданственность молодых народных пластов сжималась и опоясывалась государственным гранитом, еще «власть советов» только скрепляла швы, и «диктатура пролетариата» бетонировала щели, еще щебень, мусор, камни, месиво грязи, нагроможденные инструменты, согнувшиеся люди кучились хаотично кругом, — когда Чехонин уже трубил торжествующий финал. Он чувствовал себя ясновидцем. Он словно бы перебросился через целое поколение. Он говорил о будущем, как о настоящем. Неслыханное художественное сочетание — Советский Ампир — проецировался под его нетерпеливыми реками. Неустроенная, блокированная, голодная советская страна стояла у него уже крепко, тяжко, законченно, и цвела великолепной классикой форм. Его советский ампир то изгибал свой вековой материал по новым ложбинам, то стариннейшей красотой одевал беглые лозунги политического дня. В пифическом опьянении Чехонин сместил прошлое и будущее в настоящее. Эмблема РСФСР сплеталась у него и из цветочных гирлянд отошедшего столетия, и из сдвигов и разрывов футуристической эстетики 18—19-го года, и из строгих очерков на некоем законченном фронтоне советской государственности. Можно сказать, что горячечному, атакующему, порывному, борящемуся лозунгу: «царству рабочих и крестьян не будет конца», — он дал свою собственную, чехонинскую, вневременную, абсолютную редакцию: «Царству рабочих и крестьян не было, нет и не будет конца».

Сергей Васильевич Чехонин. Иллюстрация к „Фауст и Город“ А. В. Луначарского

Сергей Васильевич Чехонин. Плакат. Пролетарии всех стран соединяйтесь. «Балтийский красный флот». 1917—1919 г.

Петроград. 7-го ноября 1919 г. Политический отдел Революционного военного совета Балтийского флота

5

Взыскательный социолог должен покачать головой: «Значит, голый пафос власти?» — «Чистейший пафос государственности!», поправя, подтвердим мы. — «И это художник советской революции?» — «Это верный спутник ее!», опять поправим и подтвердим мы. — «А где же другие?» — «Их нет!», скажем мы, и пустим кино-ленту времени обратным ходом. И тогда социолог воочию увидит все то, о чем здесь было сказано: — отвернувшиеся толпы художников на том берегу, — несколько шаманствующих футуристов у начала подъема на этой стороне, — и одинокую фигуру в старинном наряде, но с советскими эмблемами, поднимающуюся в гору вместе с революцией.

Абрам Эфрос

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

Николай ПунинО МАСТЕРСТВЕ С. В. ЧЕХОНИНА

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

Техническая культура — осязаемая основа искусств; по отношению к ней могут существовать мера и предел; ее можно изучать и ей можно научиться. Ее надо знать. Все большие в художественном отношении эпохи обладают богатой и разнообразной технической культурой; все художники, которые в долговечности своих работ видели долю своего бессмертия, почти материального бессмертия, знают техническую культуру и придают ей первостепенное значение.

Послепетровская эпоха по художественно-технической своей культуре слабая и отсталая. Иконописные, финифтяные, стеклодувные, чеканные, литейные, токарные, гончарные традиции хиреют, мельчают и даже утрачиваются (фреска), с Запада появляется новая техника совершенно другой культуры; новый слой ложится на старый, давит его, но и вместе прорастает им; однако, интенсивность все таки ослаблена, развитие искусств перемежается эпохами полной технической вялости (шестидесятые и семидесятые годы, начало XX в.); к началу XX века хрупкость становится даже желательной; подражают ветхости, патине, как будто возраст художественного произведения есть причина его ценности, а не наоборот; этот неглубокий упадочный эстетизм находит себе пристанище в одном из наиболее просвещенных художественных обществ, какие знает русская история за весь XIX век — в обществе «Мир Искусства». Здесь воспитывается поколение художников, так называемое второе поколение «мирискусстников», для которого техническая культура почти не существует, чувство материала упрощено, ремесло и рукомесло считаются делом неважным. Инстинкт к прочности, желание долгой художественной жизни почти выветривается; декорация и декоративность овладевают художниками.

Но и в этой последней для XIX века волне упадка технической культуры есть одиночки, пытающиеся противопоставить и ставящие всей этой эстетической расхлябанности, беспочвенной мечтательности, декоративности технику искусства, как часть общей художественной культуры, без которой нет и не может быть ни эпохи, ни художников, ни произведений; образуются мосты здоровых традиций.

Одним из держателей технических традиций искусств в безвременье двух истекших десятилетий для так называемых художественно-промышленных отраслей, был и остается С. В. Чехонин.

Художественная деятельность Чехонина очень разнообразна. Он знает не только ремесло «графики» — ее обычно считают основной его работой, — но и все смежные ремесла, основанные на работе кистью: фарфоровую, фаянсовую и финифтяную роспись, эмальерное дело, миниатюру, затем ювелирное и столярное дело, майолику, знаком с огранкой стекла и резьбой по стеклу, с текстильным производством и т. д. Во всем этом разнообразии выдержанной, традиционной разумной деятельности Чехонина есть единство его художественно-технического инстинкта. В его мастерской, заваленной расписанным фарфором, старым стеклом, бронзой, кусками ткани, среди табакерок, оружия, ювелирных изделий, среди картин — таких художников, как Венецианов, Тернер, Жак, русских икон XIV—XV вв., собраны образцы, имеющие всегда какой-нибудь художественно-технический интерес. И он показывает их с холодной небрежностью мастера, которому слишком знакомы способы изготовления всех этих изделий. Хорошо именно то, что Чехонин в своей мастерской не обнаруживает никаких чувств, свойственных коллекционерам: мелочного любования предметом, который считается редкостью на антикварном рынке, эстетического восхищения оболочкой какой-либо технически никуда негодной вещи, тщеславного удовлетворения от обладания хорошим образцом, и т. п. Он показывает собранные им образцы, как портной показывает фасоны и сорта сукон; естественно, что он хорошо их знает, и что для него безразличны эстетические эмоции заказчиков; в каждом отдельном случае он объясняет совсем просто техническую особенность образца и не оставит никакого сомнения в том, что этот образец ему, действительно, нужен. Попутно он не преминет похвастаться тем, что такую нужную вещь он купил так дешево... Это психология кустаря, ремесленника, мастера. Мастером прежде всего и является Чехонин.

* * *

Рассмотрим некоторые образцы его работ, хотя бы в двух из всех тех условных группировок, которые случайно сложились в постепенном развитии художественной деятельности Чехонина. Первая группа — его графические работы. Первая она не потому, что графика особо характерна для Чехонина; правда, количественно это наиболее обширная группа, но это только случайность, обусловленная состоянием нашей художественной промышленности. Прежде всего, однако, условимся относительно самого термина: графика. В данном случае под графическими работами я разумею не художественно-технический прием, а серию работ, воспроизводимых типографским способом на бумаге, т. е. обложки, различного рода украшения в тексте книги — книжных страниц, денежные знаки, марки и т. п.

Сергей Васильевич Чехонин. Рисунок карандашом. 1921 г.

Можно по-разному проследить развитие этих работ от ранних лет художественной деятельности Чехонина до настоящего времени, но выберем один способ, наиболее, как мне кажется, показательный для роста чехонинской техники, — способ, обусловленный орудием производства, по терминологии самого Чехонина, — кистью. Посмотрим, как развивалась художественная техника в графических работах Чехонина по мере того, как он овладевал кистью, распознавая ее свойства, качества и культуру.

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

Кисть естественно была и пока остается наиболее распространенным орудием в руках художника, но я не решился бы утверждать, что культурой кисти в полной мере владели все прославленные художники. Большие мастера никогда не оставались равнодушными к жизни кисти, но были целые школы и даже поколения, которые сознательно ослабляли эту жизнь, плохо чувствуя дух и свойства кисти. Чехонин не принадлежит к ним. Для него кисть жива и качества ее восприняты им в той полноте, которая свойственна его, Чехонина, художественно-техническому инстинкту; так что жизнь его кисти есть в известной степени жизнь владеющей им художественной стихии; некоторые черты, свойственные дарованию самого Чехонина, являются определяющими и для его кисти.

Сухая гибкость — свойство самого Чехонина, его кисть гибка и суха; она суха не в том отрицательном смысле этого слова, которое сближает понятие сухости с понятием жесткости и черствости; кисть Чехонина суха, потому что ей чужды нервная эмоциальность, всякая лирическая влажность, женственность, насыщенность жидкостью самой краски, и далее, подымаясь к более общим понятиям — ей чужды волнения разного рода страстей, неравномерность противоречивых чувств, буйные и быстрые ритмы, романтизм и экзальтация; она суха, как суха стружка, как, например, суха самая согнутость стального прута. Это сухость беличьих волос, из которых кисть сделана; и Чехонин нередко позволяет себе соединять следы, оставляемые его кистью, со следами пера или какого-либо другого твердого орудия, уже не имеющего гибкости кисти.

Чехонину свойствен пышный, торжественный пафос, его кисть склонна к широким, гибким движениям, она делает торжественные линии, потом сразу становится вертикально и крапит бумагу пышной пушистой фактурой, вызывая этими контрастами праздничное чувство; неожиданный эффект различных сопоставленных технических приемов.

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

Чехонин любит кропотливо накопленный жизненный опыт, любит неспешно, терпеливо и разумно брать у жизни то, что она не так легко дает; его кисть знает мелкие удары, тонкие, сотни раз варьируемые линии, она с терпением ходит и ходит по поверхности, пока под ней, под кистью, не родится мелкая живая фактура, которую трудно подделать и в которой столько же труда и ремесла, сколько и искусства. Чехонин, наконец, умерен и не всегда свободен от того, что мы обычно называем расчетом. Это тот необходимый в жизни расчет, который мы, к сожалению, мало любим, но без которого ые может быть ни настоящей культуры, ни быта. Кисть Чехонина умеренна, она никогда не пройдет, не ударит лишний раз там, где на нее не рассчитывали, не перегрузит следами своего прикосновения обрабатываемой поверхности, или ее части даже, тогда, когда она заражена патетически, когда обычная чехонинская сухость идет на очень высоких и торжественных тонах, трубя фанфары декоративному великолепию наших дней. А если Чехонин в борьбе за свою устойчивость среди противоречий окружающих его новых художественных форм преступает иногда границы данного ему искусства, кисть ему не повинуется, отказывается за ним следовать, не выдавая тех своих тайн, знать которые для Чехонина было бы равносильно гибели всей его деятельности, всей его техники и всех воспринятых им традиций.

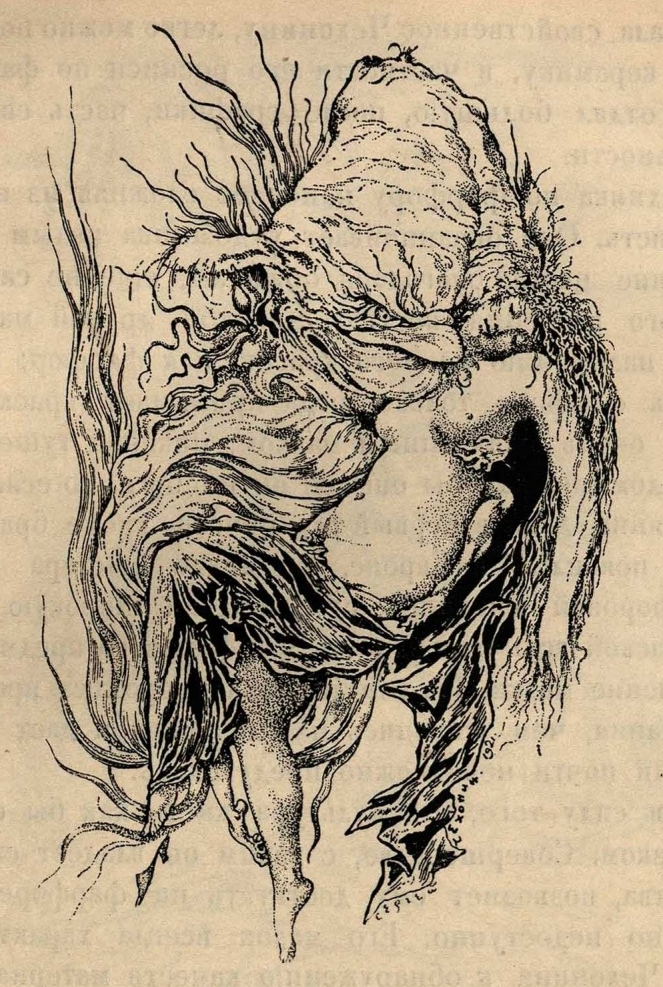

Сергей Васильевич Чехонин. Иллюстрация к книге „Что такое театр“ Н. Евреинова

Такова эта удивительная кисть... Ее нельзя упрекнуть в неблагодарности; за бережность, с которой Чехонин обращался с нею, она бережна и с ним.

Сергей Васильевич Чехонин. Иллюстрация к книге „Что такое театр“ Н. Евреинова

В графических работах начала своей художественной деятельности Чехонин еще очень робко чувствовал жизнь и культуру кисти. Обложки 10 и 11 года, марки и буквы того времени частью сделаны при помощи механической заливки более или менее широких плоскостей, форма которых вовсе не обусловлена движением кисти; изобразительность подавляла кисть, конкретность мешала ей двигаться по бумаге, узор, заимствованный, например, у Бердслея или японцев, вырастал сам по себе, и кисть насильно укладывалась в чуждое ей графическое обрамление. Интересно, например, проследить изменение формы цветка (розы) на протяжении всего развития чехонинской художественной техники; как изменялась сама графическая идея цветка, в начале принявшая форму плоского орнамента явно изобразительного характера — словно заимствованная из гербария XVIII или начала XIX в. — а затем перешедшая в пышную чашу, выраставшую уже — вне связи с конкретностью — как некоторый «драгоценный сплав» из чистых соединений различных движений кисти. Люди, знающие и много работавшие в искусстве, непрестанно говорят, что подражание природе есть непременная задача искусства; хорошо, но как подражать? Подражать ли ей подобно Чехонину, первых лет его деятельности, т. е. заимствовать у природы готовые формы, или, подобно Чехонину последних лет, подражать самой жизни природы? Все большие мастера в лучшую свою пору, совершенно в такой же степени как и художники таинственного государства беспредметности, делали и делают только второе; они подражают не формам природы, а ее способам жить, т. е. способам создавать эти формы. Когда Чехонин делает теперь свои розы, он далек памятью от оранжерей, цветочных магазинов и гербариев, но он приглядывается к тому таинственному движению сил, которое делает природа, чтобы создать форму лепестка и старается найти соответствующее движение в своей, человеческой руке, вооруженной кистью, которой надлежит сделать такой же лепесток в искусстве.

Сергей Васильевич Чехонин. Иллюстрация к книге „Руслан и Людмила“ Пушкина

Против такого подражания природе, думаю, не найдется возражений ни у одного самого крайнего человека.

Но этот пройденный Чехониным «путь по цветам», именно и есть путь, по которому ведет всякого художника кисть; если бы Чехонин не прислушивался к голосу кисти, он остался бы в том бедном мире, где искусство никогда не подымается выше ремесла, а художник остается эпигоном и дурным рабом природы.

Кисть — это орудие производства, и не всегда, я говорю, даже прославленные художники относились к ней с должным вниманием, но есть нечто более могущественное в искусстве, без чего нельзя даже мыслить настоящего мастерства, в особенности же технической культуры. Это чувство матерьяла.

Матерьял с некоторых пор стал фетишем в европейском художественном мире. Это слово не сходит со страниц художественных журналов, этим словом, как мячиком, перекидываются все художники без различия направлений. Хороший признак, но следует помнить, что частое употребление слова матерьял и даже сознание того, что работа над матерьялом есть первое дело в искусстве, еще не обогащают самого искусства. Между глубокомысленными и даже тонкими рассуждениями о матерьяле и действительным чувством матерьяла лежит долгий путь; его проходят немногие. Кроме того путь этот можно пройти по разному.

Конкретный мир вызывает к себе двоякое отношение: либо мы подчиняемся ему, либо подчиняем его себе. Нет вокруг нас ничего такого, чтобы не могло стать художественною ценностью, но, если предсуществующая в нас идея или качество сильнее идей и качеств окружающего нас мира, мы склонны разрывать связи и разрушать отношения, установленные не нами. А таких именно связей и отношений в жизни каждого из нас гораздо больше, чем мы думаем. Мы живем в городах и чаще всего пользуемся вещами мертвых. И делаем это охотно, не помня имен тех, которые еще до нашего рождения построили наши дома, придумали покрой нашей одежды и определили весь уклад нашего быта. Многих это пугает; другие, наоборот, видят в этом такт жизни и ее сдержанную заботливость о человеке. Для первых — ценность мира определяется их активностью и они, подчиняя его себе, изменяют там, где он кажется им несовершенным; вторые только отмечают знаками, свойственными их личности, все то, что жизнь положит им в руки.

Мы живем в эпоху, когда установленные не нами отношения и связи в искусстве, многим кажутся особенно несовершенными; художественное творчество последних десятилетий богато активными силами, которые охотно перестроили бы мир заново. Целые группы художников отдают сейчас свое время и дарование на борьбу с мертвыми, продолжающими участвовать в нашей жизни. Но богатство активных сил не умаляет и для нашего времени значение тех, которые предпочитают лишь отмечать своими знаками окружающую их реальность, не изменяя установленных в ней отношений. Поступать так у них гораздо больше оснований, чем это на первый взгляд кажется.

Таковы два типа художников, в нашу эпоху резко — может быть даже излишне резко — обособленных и противопоставленных друг другу.

Сергей Васильевич Чехонин. Иллюстрация к книге „Руслан и Людмила“ Пушкина

Чехонин принадлежит к последним; его активность не подымается выше усилий, которые требуются для того, чтобы оставить след на пути, каким он проходит в мире. Он ничего не разрушает и не создает никаких новых отношений, но там, где он побывал, всегда можно найти отметку, свойственную ему одному; он ставит ее разумно, с тем особым тактом, который свидетельствует о большом знании дела.

Этот такт и эти знания становятся особенно очевидными в работах Чехонина там, где это касается матерьяла. Чехонин любит и хорошо чувствует матерьял. Правда, он не обогащает искусства новыми, еще не оцененными качествами, он только проникает в свойства матерьяла, уже введенного в художественный обиход десятилетиями, даже веками, но с тем большей проницательностью он угадывает эти свойства, никогда не позволяя себе вырывать у матерьяла качества, не обнаруженные в нем традиционной техникой. Это его право и его такт.

Чувство материала, свойственное Чехонину, легко можно понять, изучая вторую группу его работ: керамику, в частности его росписи по фарфору. Работам по фарфору Чехонин отдал большую, после графики, часть своей художественно-технической деятельности.

Живописная техника по фарфору наиболее сложная из всех техник, в которых применяется кисть. Она ограничивает художника целым рядом условностей, из которых изменение цвета, благодаря обжигам, еще не самая тяжелая. Фарфор требует полного владения кистью; никакой другой материал не сопротивляется так упорно наложению на него красок, как фарфор; глазурованная глянцевитая поверхность фарфора только тогда принимает краску, когда она положена уверенным и очень выявленным мазком; никакой тушевки и никаких поправок; ни один художник, как бы опытен он ни был, но если он не работал по фарфору, не в состоянии дать в первый раз ничего, кроме брака. Еще задолго до того, как фарфор появился в Европе, китайские мастера боролись с такой особенностью фарфоровой живописи; они вводили широкую подглазурную заливку, покрывая краской всю поверхность фарфорового предмета и, таким образом, ослабляли значение мазка. Но эта техника удорожает производство, требует еще большего внимания, чем живопись надглазурная и дает больше брака, при этом такого, который почти невозможно предугадать.

Чехонин уже в силу того, что культура кисти как бы его стихия, предпочитает работать мазком. Совершенство, с каким он владеет своим излюбленным орудием производства, позволяет ему достигать на фарфоре того, что другому было бы совершенно недоступно. Его мазок всегда характерен и обособлен. Кисть сама ведет Чехонина к обнаружению качеств материала: прочная белая, слегка прозрачная поверхность фарфора, не покрытая художником краской, принимает живое участие в композиции. Единственно против чего можно было бы возражать, это применение Чехониным в росписи по фарфору линии, иначе говоря введение в композицию графических приемов; фарфоровая поверхность сама по себе живописная фактура, нанесение на нее графических знаков вызывает в нас чувство кулис, планов; глубина свойственна самому матерьялу фарфора; вряд ли может представиться необходимость подчеркивать графическими приемами эту глубину. Такое возражение может, впрочем, показаться слишком педантичным; не следует к тому же вводить новые ограничения в технику, которая сама по себе чрезвычайно ограничена и строга. Чехонин чуток к материалу, и у нас нет достаточной уверенности в том, что правы мы, а не он. Разнообразие и полнота его работ во всех других областях, его постоянный экономный учет различных свойств самых несхожих друг с другом материалов избавляет нас от строгой придирчивости.

Сергей Васильевич Чехонин. Петя Вычегжанин. 1922 г.

Выше были названы художественные ремесла, в которых работал и работает Чехонин. Можно было бы в каждой отдельной группе проследить развитие его техники и найти все те же черты чехонинского дарования: разумное пользование живописными средствами и хорошее знание, здоровое чувство материала. Но это завело бы нас в детали различного рода керамических, ткацких, ювелирных, столярных производств и, может быть, ослабило общее наше впечатление от художественно-технической деятельности Чехонина. Моей задачей было показать то главное, что так выгодно выделяет Чехонина из общей массы художников нашего времени: его сосредоточенность на задачах технической культуры, его здоровое чутье к долгим традициям этой культуры, его индивидуальное понимание жизни такого опять-таки традиционного и выдержанного орудия производства, как кисть, наконец, чувство материала, то самое чувство, которое прежде всего обеспечивает за художественным произведением и тем самым за художником его долговечность. И если показать это удалось, мне нечего больше желать, тем более, что искусство и нарождающиеся в его области ценности говорят сами за себя и говорят тем языком, который нельзя ни повторить, ни обогатить. Всякое слово о художественном произведении всегда грубее его самого, а приблизительность и условность суждений об искусстве подтверждена бесчисленными примерами.

Сергей Васильевич Чехонин. Г. И. Нарбут. 1922 г.

Заканчивая теперь эту небольшую, не претендующую ни на какую исчерпанность характеристику, я все-таки поступил бы несправедливо по отношению к окружающей меня жизни, если бы не указал на одну черту, стягивающую воедино все разнообразие художественно-технических богатств Чехонина. Только я не знаю, как назвать эту черту; между тем она определяется всем бытием нашей эпохи.

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

Техническая культура, несмотря на свою кажущуюся устойчивость, изменчива, как и все, и связана в каждом отдельном моменте своего существования с характером времени; вкусы, обнаруженные той или иной группой художников, их чувства качеств в такой же степени определяет выбор художественно-технических традиций, в какой эти последние направляют и обусловливают вкусы. Период последнего десятилетия XIX века и первого десятилетия XX, как в общественном, так и в художественном отношении был периодом расцвета тонкого слоя культуры, преимущественно связанной с дворянскими традициями и помещичьим бытом старой России. В целом художественная жизнь этих десятилетий есть как бы зарница большой эпохи русского «классицизма»; неоцененная заслуга деятелей этих десятилетий в том, что они побудили еще раз и, как кажется, в прощальный оглянуться назад и прислониться к прошлому; но в этом, может быть, и их «великая слабость».

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

Сергей Васильевич Чехонин. Рисунок. Карандаш. 1922 г.

К началу двадцатого столетия классицизм принял такие формы, которые указывали на ослабление его развития; «гуманистическая эра», в центре которой по самому смыслу слова «гуманистическая», стояла обособленная человеческая личность, заканчивала свой круг, или точнее замыкала сферу своей вполне зрелой и характерной культуры. Еще нельзя сказать, переживаем ли мы только «кризис гуманизма», или его конец, но мир каких-то других, не типичных для классического гуманизма, ценностей прорезывается сквозь мглу и хаос нашего времени. В этом новом мире, как и в мире старом классическом, все разнообразие нашей жизни будет стянуто одним крепким узлом. И вот, угадывая этот узел, мы не уверены в том, что в него войдет большинство тех художественных ценностей, которые казались такими совершенными в конце XIX и в начале XX века. А между тем этими ценностями обусловлен выбор художественно-технических традиций, держателем которых был и остается Чехонин. Чехонин как бы опирается, и не только в своих вкусах, в своем художественном мировоззрении, но и в своей технике на классицизм. Не даром из всего многообразия художественно-технических ремесл Чехонин выбрал исконное в русском классицизме — ремесло живописца по фарфору, эмальера, ювелира и миниатюриста, даже, если хотите, ремесло графика. Все — отрасли художественного производства, принадлежащие культуре, скорее заканчивающей свой путь, чем его начинающей. Не этим ли объясняется то обстоятельство, что среди нас нет, кроме Чехонина, художников, которые так глубоко и исчерпывающе знали бы эти ремесла и охватили бы их, именно, как художники. Индивидуальная ценность Чехонина от этого, конечно, только повышается, но вместе с тем увеличивается его обособленность. В кругах «Мир Искусства», к которым по времени и благодаря постоянному участию на выставках Общества можно бы, казалось, отнести Чехонина — он сам чувствует себя одиноким; техника и глубина традиций Чехонина дают ему право на место более самостоятельное, чем то, какое может дать та или иная группа; он сам есть некоторый «стиль» и «направление»; но вместе с тем его традиции и его культура — культура классицизма. Поэтому, определяя место Чехонина в современном нам искусстве, можно сказать, что это один из тех мастеров, которые, имея самостоятельное для нашего времени значение, принадлежат богатой эпохе столетнего русского классицизма.

Н. Пунин

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Айзман Д. Л. Собрание сочинений. Т. 1. — СПб. : Книгоиздательское т-во „Просвещение“, 1911

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Измайлов А. Кривое зеркало. — СПб. : Издательство „Шиповник“, 1912

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к изданию: Рафалович С. Отвергнутый Дон-Жуан : Театр. Выпуск 2-й. — СПб. : Издательство „Шиповник“, 1907

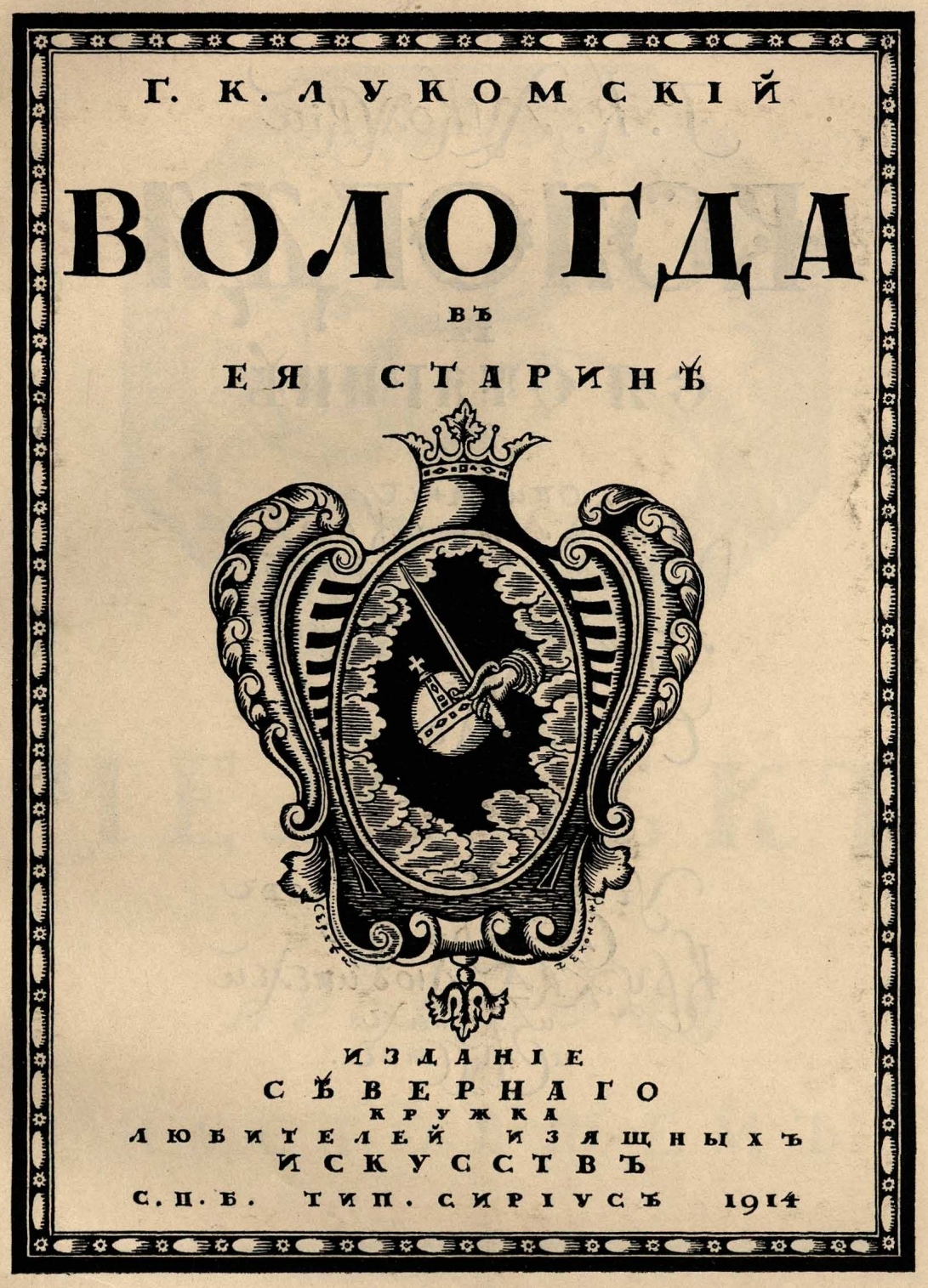

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. — СПб. : Издание Северного кружка любителей изящных искусств, 1914

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. — СПб. : Издание Северного кружка любителей изящных искусств, 1914

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Дмитрий Цензор. Легенда будней. Лирика. — СПб. : Издание Аркадия Аверченко, 1914

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Аркадий Аверченко. Бенгальские огни : Пьесы и водевили. Т. 4. — СПб. : Издание т-ва Новый Сатирикон

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Тугендхольд Я. Французское искусство и его представители. — СПб. : Книгоиздательское т-во „Просвещение“, 1911

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Эрнст. С. Русские художники. Н. К. Рерих. — Пг. : Издание общины Св. Евгении, 1918

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к изданию: Новый Петербург. № 1 / Архитектурно-художественные сборники под редакцией Г. К. Лукомского

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Лукомский Г. К. О памятниках архитектуры Переславля Залесского. — СПб., 1914

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Моцарт и Сальери / Соч. А. С. Пушкина ; рисунки М. Врубеля. — Пг. : Издание общины Св. Евгении, 1917

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Венок Врангелю от Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. Пг., 1916

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Федоров А. Чудо : Повесть. — Москва : Книгоиздательство „Творчество“, 1917

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Шишко Л. Э. Собрание сочинений : Т. 1. Статьи по вопросам экономики и истории. — Пг. : Изд. т-во „Революционная мысль“, 1918

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Вальтер Скотт. Айвенго. — СПб. : Книгоизд. т-во „Просвещение“, 1913

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Луначарский А. В. Фауст и город : Драма для чтения. — 1918

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к изданию: Сирена : Пролетарский двухнедельник. № 1. — Воронеж, 1918

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к изданию: Библиотека революционных романов. — Пг. ; М. : Изд. т-во „Революционная мысль“, 1918

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к изданию: Балтийский морской транспорт : Журнал еженедельный : Официальное издание Областного управления водным транспортом Балтийского моря. — № 4. Год издания второй. — Пг., 1919

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Россия XVIII в. Михайло Ломоносов. — Издательство З. И. Гржебина. — (Жизнь и творчество замечательных людей под общей редакцией М. Горького, А. Н. Бенуа, акад. С. Ф. Ольденбурга и проф. А. П. Пинкевича)

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Бальмонт К. Песня рабочего молота. — Государственное издательство, 1922

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Васильева Е., Маршак С. Театр для детей : Сборник пьес. — Пг. ; М. : Изд. «Радуга», 1922

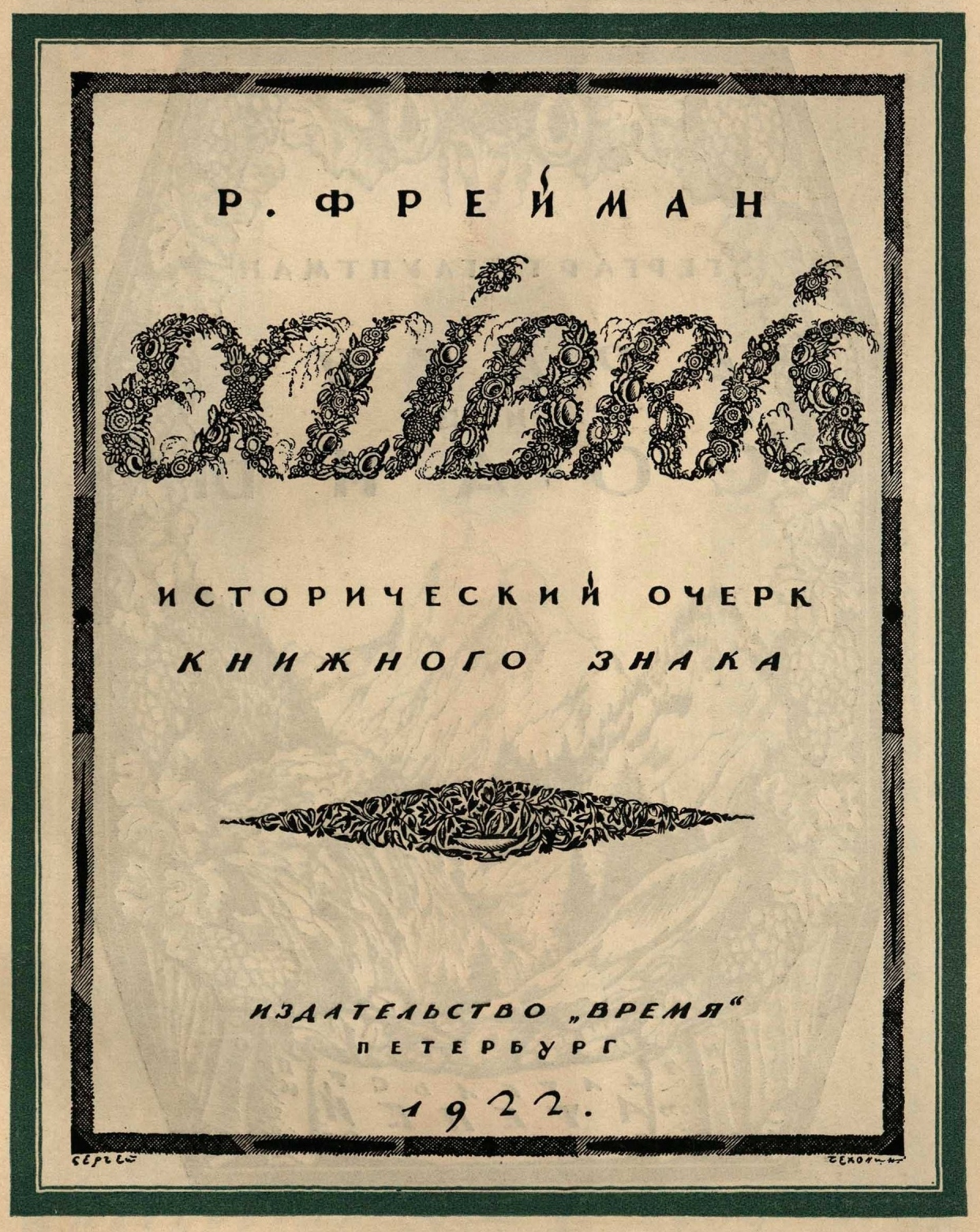

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Фрейман Р. Ex Libris : Исторический очерк книжного знака. — Петербург : Издательство „Время“, 1922

Сергей Васильевич Чехонин. Обложка к книге: Гергарт Гауптман. Еретик из Соаны. — Пб. : Издательство „Атеней“, 1923

Сергей Васильевич Чехонин. Марка Отдела изобразительных искусств Комиссариата народного просвещения РСФСР

СПИСОК ГРАФИКИ С. В. ЧЕХОНИНА

(Составили П. И. Нерадовский и Ф. Ф. Нотгафт)

(Под графикой составители списка понимают все те работы художника, которые были исполнены для воспроизведения в печати.)

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

1902 г.

1903 г.

1905 г.

1906 г.

1907 г.

1908 г.

1909 г.

1910 г.

1911 г.

1912 г.

1913 г.

1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

1918 г.

1919 г.

1920 г.

1921 г.

1922 г.

1923 г.

Сергей Васильевич Чехонин. Виньетка

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 102 МБ).

Издание оцифровано Российской государственной библиотекой (РГБ)

См. также:

Э. Голлербах. Сюжеты и характер живописи по фарфору // Русский художественный фарфор : Сборник статей о Государственном фарфоровом заводе. — Ленинград : Государственное издательство, 1924.

1 сентября 2017, 21:06

2 комментария

|

Партнёры

|

![С. Чехонин / Абрам Эфрос и Николай Пунин. — Москва ; Петроград : Государственное издательство, [1924]](/assets/i/upload/library/efros-punin-chehonin-1924jpg_Page5.jpg)

![С. Чехонин / Абрам Эфрос и Николай Пунин. — Москва ; Петроград : Государственное издательство, [1924]](/assets/i/upload/library/efros-punin-chehonin-1924jpg_Page9.jpg)

Комментарии

Добавить комментарий