|

|

В. Горный. «Петяш». Иллюстрации Г. Клуциса и В. Кулагиной. 1926

Рассказ «Петяш» В. А. Савина вышел в свет в 1926 году в издательстве «Новая Москва». Произведение посвящено становлению новых постреволюционных условий хозяйствования и социальных отношений в отдельно взятой деревне. Катализатором изменений выступает «фабзайчик» Петя Травин, приехавший в деревню на отдых из Москвы, где он одновременно учится и работает в соответствии с новейшими принципами «единой трудовой школы». На первой ступени единой трудовой школы преподавались основы различных видов ремесел. На второй ступени на первый план выдвигается промышленный и земледельческий труд в его современных машинных формах. Целью трудовой школы было политехническое образование, дающее детям на практике знакомство с методами всех важнейших форм труда, частью в учебной мастерской или на школьной ферме, частью на фабриках, заводах и т. п.

Издание иллюстрировано художниками-авангардистами Густавом Клуцисом и Валентиной Кулагиной. Иллюстрации выполнены в технике фотомонтажа. Ниже мы публикуем факсимильный скан книги и её полнотекстовую версию со всеми иллюстрациями.

Петяш / В. Горный ; обложка и иллюстрации худ. Клуцис. — Москва : Издательство „Новая Москва“, 1926. — 88 с., ил. — (Библиотека юного пионера под общей редакцией МК РЛКСМ).[Страницы с иллюстрациями]

кликабельно

1

У-у-у.

Подбегая к семафору, кричал поезд. Платком белым махал.

— Иду-у-у...

На платформу высыпали мужики, бабы. С мешками, с котомками все. Билеты в карманах держат, в руках их мнут, чтобы не потерять, чтобы не остаться. А среди них старик седой толчется в лаптях. Тоже на поезд глядит, шапку снял. Кнут в руке держит.

— Ты, дедушка, что? — спрашивает его баба в сапогах.

— Внука, родимая, жду, — внука.

— Солдат что ли он? В отпуск едет?

— Нет, учится он в Москве.

— На кого учится-то?

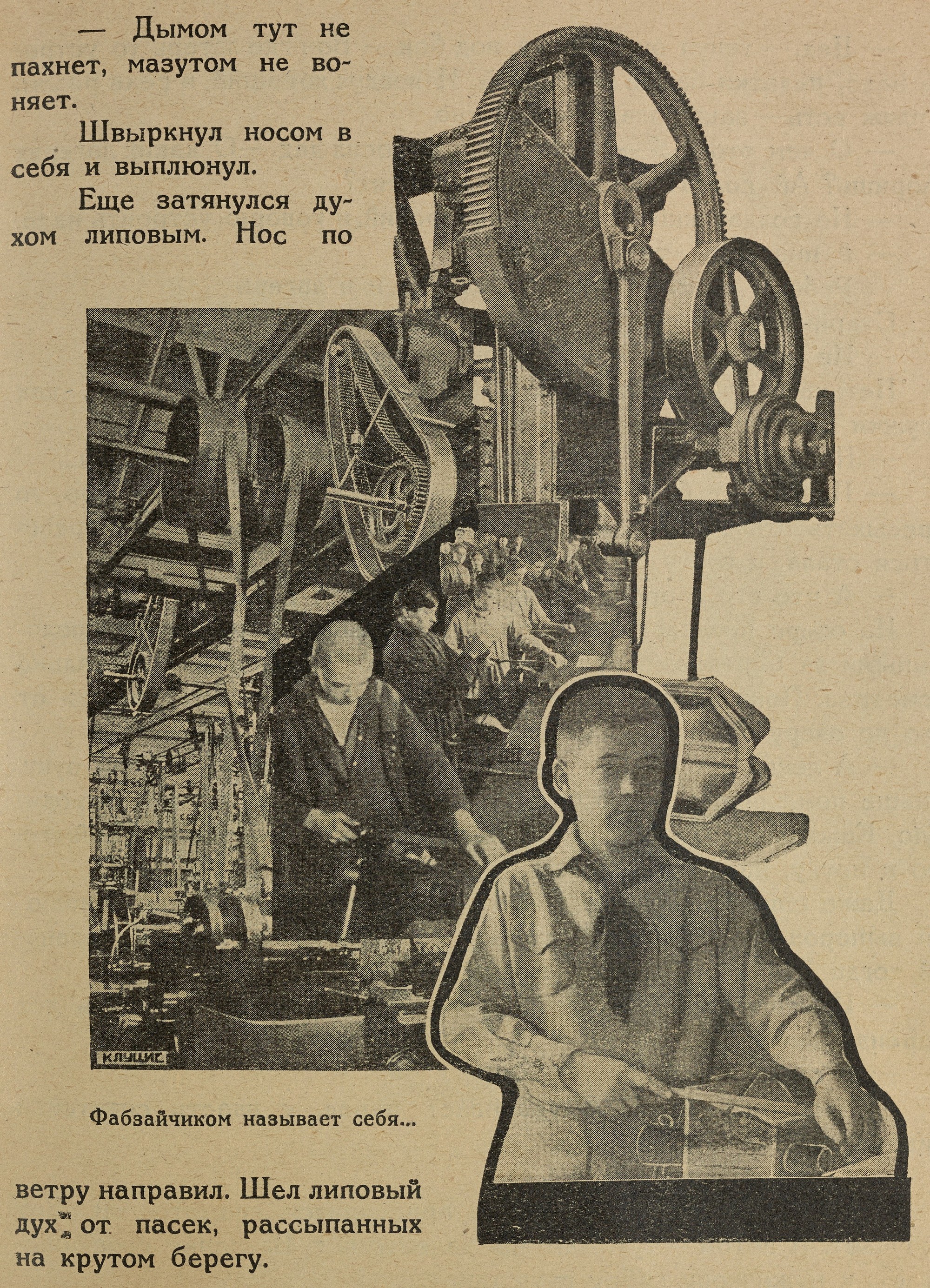

— Я и сам не знаю, родимая, не знаю. Фабзайчиком называет себя. Пишет нам со старухой, что половину время учится, а половину работает в мастерских... Замки может делать, ключи и все такое, касательно железа.

— А, — сказала баба, — на механика, значит.

И взвалила мешок на плечи.

Поезд подлетел, будто здоровенный кулак под нос станции подсунули. Рельсы погнулись под ним и задрожали, будто нитки белые, натянутые. Швыркнул он перед мужиками и замелькал вагонами. Все бросились на подножки. А старик отошел в сторону и заглядывает в каждую дверь вагона. Ветер его белую бороду на плечи разогнал.

— Слепой стал, плохо вижу, не проглядеть бы Петеньку,— шептал он. — Пешком не удрал бы.

— Дедо-о, — донеслось до его ушей.

— Ай меня, кажется, кличут? — встрепенулся он.

— Дедо-о... Вот я.

Из вагона выходит парень. Черная шапочка на нем и зеленые штаны до колен. Шея платочком красным перевязана. Бледный сам, черноглазый.

— Здравствуй, дедушка.

— Здравствуй, Петяш... Где же багаж-то у тебя?

— Багаж? А вот.

Узелочек маленький показал.

— Ну и багаж. А я думал — у тебя сундук целый. Что это у тебя в узелочке-то этаком?

— Газеты да книги.

— Фу ты, а я думал — белье.

— Зачем оно, белье-то, летом? Летом и без белья жарко, потеешь только в нем. У нас в Москве все ребята без белья ходят. А без книжек нельзя. И без газет тоже. У меня тут все декреты завязаны.

— Декреты? На што они тебе?

— Надо... Понадобятся. На целое лето приехал я. Может, мужикам кой-чего разъяснить придется.

— Оно пожалуй, — согласился старик. — Много у нас делов таких, которые без декретов не разберешь... Ну, давай, поедем. Старуха тебя ждет. Пирогов с грибами напекла, любимых твоих, да шанег с творогом.

Поезд подлетел...

В. Кулагина

За станцией лошаденка пегая стояла, в рыдван запряженная.

— Садись, — говорил старик. — В жупан завертывайся, а то холодно еще, — снега в оврагах лежат, сырость в воздухе.

На овраг указал, за который поезд скрылся. Снега лежат в овраге, будто гуси вышли на желтую траву, прошлогоднюю. Холодок оттуда.

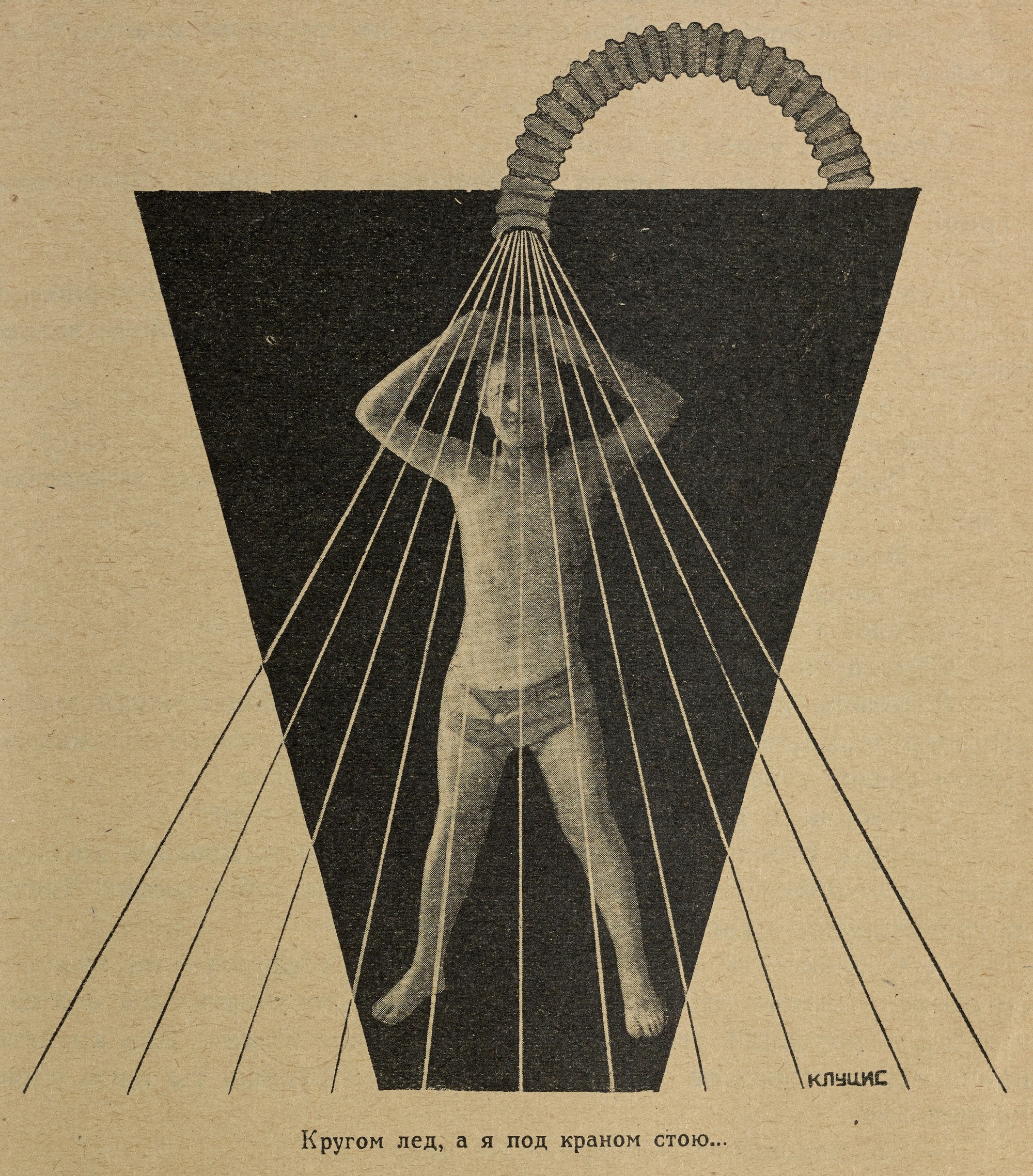

— Не замерзну я, — говорил Петька. — Я к морозу привык. Зимой обливание холодной водой делал. Кругом лед, а я под краном стою.

— Пошто так делаешь, — упрекнул старик. — Простудиться можешь, умереть.

— Э... умереть.

Глаза засверкали у Петьки.

— Да я такой сильный, такой крепкий от этого, что меня никакая болезнь не возьмет, будь она самая злющая. Во у меня какие мускулы.

Рукава засучил, мускулы показывая.

— Смотри, дедо.

Как мышонки бегали мускулы. Отмахнулся старик от Петькиного задора. Сел рядом с ним на жупан — и поехали.

— Ну, ну, — жилился старик, на лошаденку покрикивая. — Ну родимая. — Кнутом ее стегал. А она только хвостом вертела, отмахивалась от кнута, ровно от овода, беспокоившего ее.

Скорее, как можно скорее, хотелось Петьке в деревню. Скорее повидаться с ней да за дело взяться. А лошаденка трусила только, еле ноги переплетала по дороге, еще не высохшей как следует. От скуки посматривал он на грачей, которые ходили по пашням и червяков выклевывали, на деревеньки, расположенные вдали, за кустарниками, с избушками маленькими, похожими на кучи навозные. Закрывал глаза — и Москву видел — город большой, твердо-каменный. Ленинские заветы вспомнил — и наказы, которые перед отъездом в клубе делались.

— Смычку придется налаживать, — говорил он про себя, — город с деревней соединить мостом хорошим, крепким.

Ребята для этого — самые подходящие, — пионеров придется организовать, отряд сколотить. Много работы, о-ох.

— Что ты вздохнул так? — обернулся к нему старик.

— Это я так... Как вы живете, дед?

— Да, ничего... Живем помаленьку. А что в Москве нового? Как насчет смены властей-то?

— Никак. Чепуха все это.

— А у нас говорят...

— Мало ли что говорят. Говорить никому не заказано, особенно, если языки чешутся.

Ехали.

Молчали.

— А ребята кончили учиться? — сонно спросил Петька.

— Кончили.

— А что они делают?

— Что им делать-то? — баклуши бьют.

Об озорстве ребят рассказал старик, — о табаке, о самогонке, — во что втягиваются ребята.

— От жизни этакой... От скуки, от безделья, — пояснил он.

К вечеру на горку крутую выехали. А с нее Черный Лом увидели — село Петькино. Солнце большое, рыжее, как медведь бурый, уходило за него. Линяло, видно, солнце. Шерсть свою рыжую рассыпало везде. Висело оно на куполе золотом, на крышах и на ветках, в саду помещика Лопухина. Дом белый в саду том стоит, будто лебедь плывет в зарослях. Речка, с берегами крутыми, глинистыми, опоясала сад и голову всунула в мельницу большую деревянную.

Фабзайчиком называет себя...

Г. Клуцис

— Вот где жизнь-то, — подумал Петька. — Воздуху-то сколько.

Грудью своей дохнул до отказу. Дух ли унюхал растопыренными ноздрями.

— Дымом тут не пахнет, мазутом не воняет.

Швыркнул носом в себя и выплюнул.

Еще затянулся духом липовым. Нос по ветру направил. Шел липовый дух от пасек, рассыпанных на крутом берегу.

— Дед, — ткнул он старика под бок. — Вон где лагерь-то устроить надо, палатки белые поставить. И воздух хороший, и река рядом. И пляж есть — зашоколадиться можно.

— О чем это ты? — недоумевая спросил дед. — О каких лагерях говоришь? Ай солдат прислать сюда хотят?

— Не солдатский лагерь, а пионерский, я говорю, устроить надо.

— А пиванеры-то хто будут?

— Ребята, свои... Сорганизовать их и в лагерь.

Старик только рукой махнул.

— Не понимаю я тебя, несуразное говоришь.

Петька напыжился, объяснять стал. Уши его надулись, как стружки железные, раскаленные на огне.

— Понятно теперь? — после долгих объяснений спросил он...

— Понятно, — буркнул старик. — Ты вон смотри, как озеро-то пересыхать стало: воды в ем меньше и меньше. Рыбешка переводиться стала, а в эту зиму задохнулось ее много.

— А кто его в аренде держит? — спросил Петька.

На озеро поглядел, на круглое с медными берегами, расположенными за березовой рощей, недалеко от усадьбы, — пристально посмотрел. Показалось Петьке, что солнце линяет, что шерсть от него по озеру плывет.

— А лещи, лещи какие в нем были, — подумал он, — с руку. Раньше помещиково озеро было. Рыбу разводил он в нем породистую. Каждая рыбина с меткой была. За каждую рыбину, пойманную в пруду, народ порол.

Даже спина засаднела у Петьки. Вспомнилось, как до революции выпорол его помещик за то, что леща меченого поймал. Маленький тогда Петька был, с рукавицу.

Кругом лед, а я под краном стою...

Г. Клуцис

— Помещик арендует озеро, — говорил старик. — На пять лет в аренду взял.

— А он еще тут живет?

— Куда он денется. Одурачивает народ, к власти советской присосался.

— А что он делает?

— На зиму — учителем в уезде пристроился, грамотен он... Вот и обучает. А летом — тут, как на даче живет. Владение свое оберегает, к мужичкову добру руку тянет.

— А мужики как?

— Как мужики? Они против, но... Мельница у него. Смелет которому недовольному в первую очередь, — вот и дело заглажено. Еще поблагодарит его мужик.

— А почему в общество не взяли мельницу-то?

— Заикаются мужики на собрании, да не выходит дело. Друзья у Лопухина кругом. Все с деньгой, с мошной. Другой мужик и рад бы побороться, да сила слаба. Вертись не вертись, а нужда — она все к деньгам посылает. Вон и то вчера на собрании скандал был, снова о мельнице дело было.

— Какое?

Старик не успел уж ответить.

Въехали в улицу. Телега заворковала по траве. Мимо бани курной проехали и остановились у старых тесовых ворот.

— Вот и приехали, — сказал старик, слезая.

Старушонка вышла навстречу, старинная, в платочке черном, с белыми горошинками на нем. В сарафане синем, широком, заплетается.

— Петенька, родимый... Давай узелок-то.

Оглядела Петьку глазами маленькими, мышиными.

— Что это у тебя костюм-то какой: чулки долгие и коленки голы?

— Это пионерский, бабушка.

Суетилась.

Бегала.

Самовар закипел в сенях.

А Петька развязывал книги. На пол выкладывал журналы: и „Пионер“ и „Барабан“ и „Юные строители“ с красочными обложками. Потом связку газет, „Известия“, „Правда“ и другие.

— Бабань, а столика нет для книг, вот для этих?

Старуха стояла и глядела на Петьку. Заглядывалась на журналы, на вещички на разные, которыми Петька зубы чистит. Любопытно старухе, в диковинку все, в невидаль.

— Столик-то я тебе, Петя, дам, из-под горшков — на кухне — освобожу. Вымою его, ножом оскоблю — и поставлю тебе его вот в этот, в передний угол. Комнатка тут твоя будет. Дед кровать принесет, поставит ее рядом со столиком, и будешь ты жить у нас припеваючи.

— Во, хорошо-то, — подумал Петька.

Определял что куда, какие вещи на какое место.

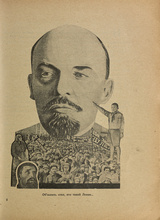

— А вот здесь я портрет Ленина пристрою.

Стену оглядел, по которой тараканы ползали, шабуршали в щелях.

Потом в избу мужики нашли. Посидели. Покурили. Поспрашивали Петьку о новостях о московских. Рассказывал им Петька — и пил чай с пирогом и с молоком.

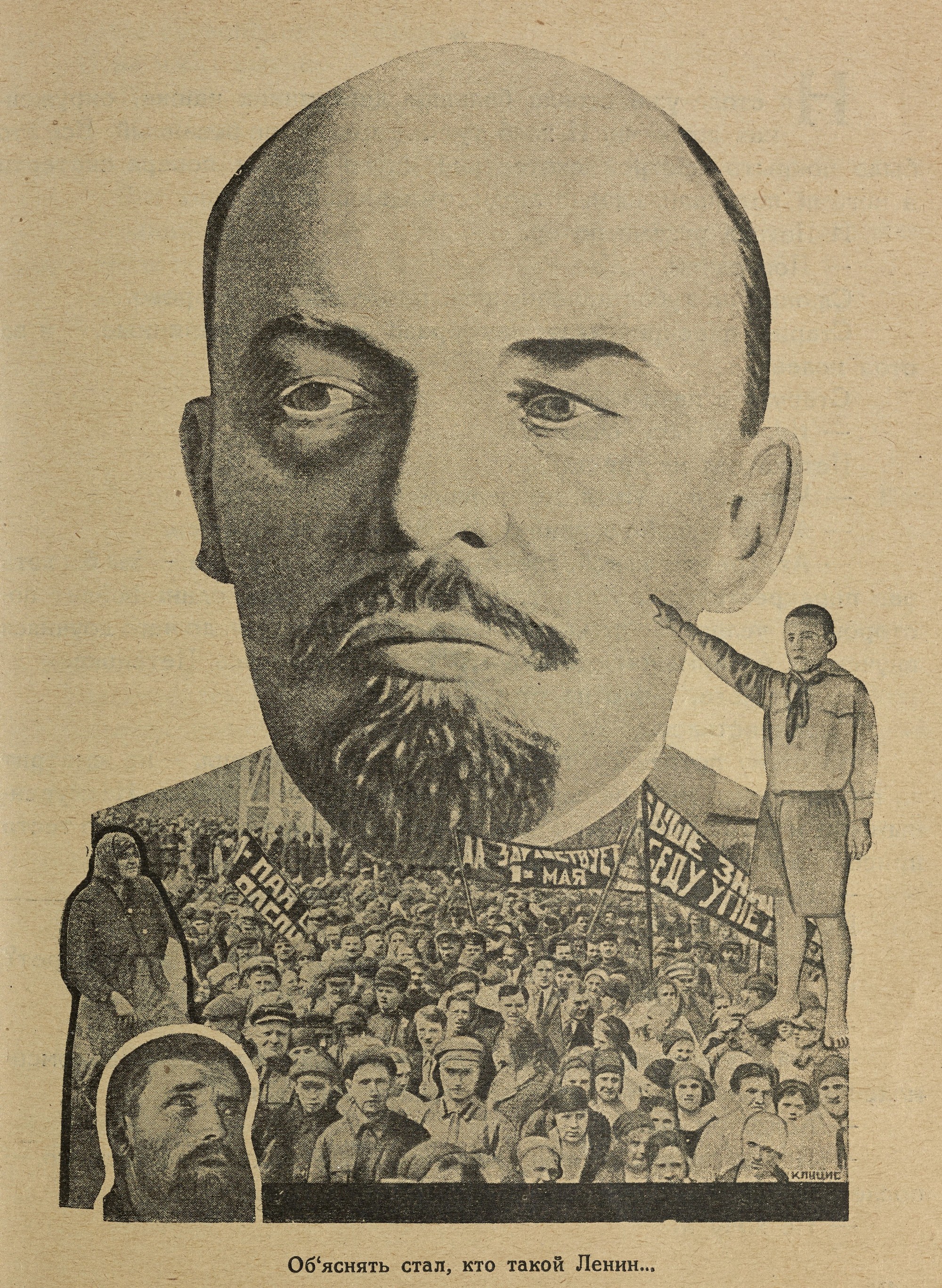

А когда старик принес кровать и установил ее, Петька достал портрет Ленина, изображенного во весь рост, с глазами прищуренными. Повесил его над кроватью, почти рядом с иконами.

Вошла старуха и ахнула.

— Ай... Кого это ты налепил?

— Ленина, бабань.

— Господи, — взмолилась старуха, — со святыми-то рядом? Убери ты его... Мы тебе тут картину повесим... Старик, старик, где ты?

— Чего? — отозвался тот с порога.

— Поди-ка принеси из кладовой „Саровскую пустынь“... Повесь ему.

Ушел старик.

Заупрямился Петька.

— Не надо мне вашу картину... Не люблю я церковное... Религия — дурман.

— Дурман? Мотряй, Петька. Не говори ты мне эдаких слов, выпорю. Не посмотрю на твою ученость... Думаешь все тебе возможно?..

Принес старик картину старую, мухами засиженную, в рамке золотой. Старик на ней нарисован белый с обручем желтым вокруг головы, медведя из рук кормит.

— Стекло бы к ней надо.

За ушами почесал дед.

Старуха надоумила.

— А ты ступай да из зимней рамы вынь стекло, вставим в картину.

И повесили Петьке „Саровскую пустынь“, со стариком светлоликим. А портрет ему поодаль повесить пришлось, к ногам.

2

На другой день Петька к ребятам пошел. Нашел их за селом у амбаров. Сидели они и курили. Цыгарки завертывали с лошадиную ногу из толстой бумаги. Дым колесом шел от них.

— Молокососы, — подумал Петька. — Сразу после соски за цыгарку берутся.

Ванька Цыганок, самый высокий, самый черный из ребят, как жук, — сидел в середине ребятишек оборванных и говорил:

— Мы его проучим, стерву... Мы ему зубы выбьем... Поймаем где-нибудь, так не возрадуется. Я гирю на шнурке припас для него.

Гирю фунтовую вынул из-за пазухи и ребятам показывает. Они сочувствовали ему. И сами кулаки сжимали.

— Кого вы это лупите? — спросил Петька, подходя.

— А, Петька!

— Приехал?

— Надолго? — спрашивали они его.

— На лето, ребятишки.

— Вот хорошо-то.

— А мы тут Вовку-барчука бить собираемся.

— За что?

— А он у нас удочки переломал. Мы рыбачили на Пиявишном озере, а он пришел с отцом толстопузым своим и переломал все удочки.

— А вот у Семки шапку забрал. Пущай, говорит, отец придет.

Семка сидит и позеленел весь, закашлялся, глаза, как рыба в тине, трепещутся. Дымом задохнулся он, здорово хватил, так что до пяток достало. Маленький Семка меньше всех.

— В спину ему ударь, — кричал Цыганок, сидящий за Семкой.

— Не надо, не надо.

Рукой отмахивается Семка. Глазами выпученными ворочает по сторонам.

— Испить, — просит.

— А зачем его отца требуют? — спросил Петька.

— А отец-то его — лесовщик. Лопухин ему дом свой для жилья предоставил. В усадьбе у себя поселил. Харчи ему дал и все прочее удовольствие. Лопухин-то видно нагоняя хочет дать Семкиному отцу.

— Дескать, сына в послушанье возьми.

В это время из огорода с осью мужик здоровенный вышел рыжебородый, ровно пламя изо рта выхаркивает.

— Я вам, шпане такой, ребра выломаю. Пожар сделаете. И на ребят направился.

— Мокей, Мокей, — закричали они.

— Удирай.

Бежать бросились.

— В лес айдате.

— Петька, айда с нами! Мы там белок камнями сшибать будем.

Петька остался на месте.

Мокей, мужик — подошел. Ось с плеча снял и оперся на нее.

— Ты што, Петька, аль приехал?

— Приехал.

— Что в Москве-то?.. Насчет переворота ничего не слыхать?

— Нет.

— А у нас говорят, что переворот будет. В Петроград будто Керенский приехал, — есеров собирать хочет.

Глаза его, окруженные рыжими бровями, золотились, будто мышенята из норки выглядывали.

А ты самогон не пьешь? Хорош у нас самогон...

Г. Клуцис

— Чепуха это все, вранье, — сказал Петька. Это контр-революция слухи разбрасывает.

— Не знаем уж кто, только говорят.

— Кто говорит? Не Лопухин ли помещик?

— Не-ет... Он не говорит... Он за Советскую власть.

— Как за Советскую?

— А так за Советскую... Мы все теперь за Советскую: земля у нас есть... Налогов половину отдаем.

И хитро, насмешливо так, улыбался.

— Так, говоришь, перевороту не будет?

— Нет.

— А, может, слышно где про восстание?.. Англичане, говорят, бумагу прислали строгую. Большевиков, мол, убрать требуют.

— А кукиш они не хотят?

И сделал кукиш этот из трех пальцев. Языком высунутым потрепал.

— Не знаю, — хотят они твой кукиш, али нет, — только бумагу-то прислали. Даже в газете „Коммуне“ письмо это было прописано. — Пишут, Петя, англичане, пишут,

— Ну так что... Пусть они что угодно пишут, — бумаги-то у них много... А рабочие наши бумажки-то ихние используют куда надо, особенно они после обеда годятся.

Мокей потоптался. Грачей с огорода спугнул. Бороду с изнанки, от шеи почесал.

— Пойдем, Петя, ко мне чайку попить.

— Нет. Я не хочу, только что напился. Меня бабушка гороховым киселем накормила и молоком. Сейчас еще не отдышусь.

И, растопырив губы, Петька вздохнул.

А Мокей ласково, с улыбочкой, заглядывал в глаза.

— А ты самогон не пьешь? Хороший у нас самогон, — советского производства, — прямо — спирт. Горит, как спичку подставишь. Пойдем, раздавим бутылочку, а?..

— Не пью я, — сказал Петька.

И пошел к дому.

Подозрительно показалось, — что это он так угощеньем навязывается?

— Что-нибудь нечистое тут, — смекнул Петька. Раньше нищенкой называл, а теперь — в гости зовет, Петей называет.

— Так ты заходи все-таки, — летело ему вдогонку, — посидишь у нас. У нас — пасека, мед липовый.

Голос сладкий, медовый.

Но Петька не слушал. По деревне пошел. Полянка зеленая кругом. Весна теплая. Солнышко жарит вовсю. Красное оно, вылиняло, обгорело, а шерстью новой еще не обросло. Коты на крышах, как мертвые, лежат, на воробьишек глаза щурят. А воробьишки нахохлившись прыгают на коньках, чирикают радостно, звонко.

3

К обеду Петька вернулся домой. Старик сидел на завалинке в пимах. Лапти вязал он. А кочедых его блестел серпом.

— Нагулялся, Петя?

— Нагулялся.

— А что это Мокей рыжий с тобой разговаривал?

— Не знаю, что ему надо от меня. К себе звал, самогоном угостить хотел.

— Что это он выдумал... Ты не вздумай пить, с этих лет.

— Не-ет, — замотал головой Петька. — Я и большой не стану пить.

— То-то. Отца-то твоего это самое сгубило. Хороший мужик был, здоровенный, а скрутился. Бывало, когда служил у Лопухина в кучерах, — напьется — и ну гонять на барских рысаках, в мыло их закатает. А после этого барин запрет его в холодный подвал и держит его там неделю. Чахнет мужик, похмелья просит, а ему с жару-то сунут ковшик воды студеной и ничего больше не дают. Так и вогнали мужика в чахотку — помер в кладовой той, в подвальной... Вечная ему память.

Отложил старик лапоть и перекрестился.

— Сходил бы ты, парень, на могилку-то к нему. Помолился бы.

— Нет, дед, — я не молюсь

— Пошто это ты?

— Не поможет молитва. Земля без бога сделана. И тут он начал убеждать старика, что нет бога. Рассказал ему о строении земли, о религии, как она образовалась, кто такие попы, лекторов вспоминая, который про что говорил.

А дед перебил его.

— Про попов-то ты это верно. Я и сам не хожу к ним, обман вижу в них, корыстолюбие.

— В вере-то я и сам того... Сметанку в пост люблю с крыночек иногда того... Только ты старухе не говори об этом — съест она меня. И то целую ночь ворчала на тебя, что ты налепил этого — Ленина.

— Да Ленин-то — учитель наш, вождь, — заступился Петька за Ленина.

Уши растопырил.

Объяснять стал, кто такой Ленин.

А старик перебил.

Зевнул.

— Ладно, — сказал он, вставая, — потом расскажешь... Пойдем, пообедаем. Старуха окрошку сделала... А самогон-то ты не пей, не пей, говорю.

— Не-ет.

— И на што бы ему звать тебя?.. Может, девку свою показать хочет? Невеста она у него будет скоро. Думает, — может, подрастешь ты, в женихи подоспеешь к ней, зятем будешь. Любит он ученых-то людей, — все не наш брат — мужичье.

— А чихать мне на них, — сказал Петька.

За стариком пошел.

Голубей, сидящих на воротах, пугнул.

— Кыш-ш.

Они вспорхнули и полетели по воздуху, кувыркались, ровно прокламашки, сброшенные с аэроплана.

— Во, как аэроплан, летают, — говорил Петька, любуясь голубями.

Объяснять стал, кто такой Ленин...

Г. Клуцис

4

На столе уже стояла большая деревянная чашка, окруженная ложками. И хлеб тут же целый, не резанный. Все это было покрыто пестрой скатерткой. Мухи ходили поверх скатерти и ногами потирали, словно люди, ожидающие обеда.

И Петька руками потер.

— Пообедаем.

Слюнки на губах навернулись, проголодался здорово.

Старик перекрестился на образа темные, старинные, — и за стол полез.

Старуха с печи слезла.

— Ну, садитесь, садитесь.

Петька сел не крестясь.

— Что же ты, Петя, не молишься?

— А что душой-то кривить?.. Я давно не молюсь.

— Ах, грех-то какой, грех-то, — вздыхала старуха, — ты бы хоть раз перекрестился... Хоть для виду, — срам ведь один: войдет посторонний человек — стыд нам из-за тебя. Вот, мол, до чего доучился внучек-то, басурманом сделался... Ну, перекрестись, Петенька.

— Ну, нате... Что из этого?

Перекрестился.

На стену покосился, где Ленина вчера прилепил, — не смотрит ли он со стены, как пионер — его ученик — богу молится. Нахмуренным представил Ленина... Глядь, а его на стенке нету. Только тесто присохшее на ней пупышками торчит.

— Где Ленин? — чуть не со слезами крикнул Петька.

Из-за стола вылез.

Под кроватью посмотрел, думая, — не отклеился ли портрет?

Но и там его не было,

— Куда дели?

— Я-то почем знаю, — заговорила старуха. Тут Санька комсомолец был. Книжки твои смотрел, может, он взял.

— Когда он был?

— Перед вами... Ушел недавно... Ты садись обедать-то, — после разыщешь.

— Не хочу я.

Губы сковородником сделал.

И из избы вышел.

— Постой, куда ты?

— Пообедай, — кричали, ему.

Но он только дверью хлопнул, стекла задребезжали от этого.

— Вот характерный какой, в отца.

В окошко хотели крикнуть ему, сказать, что портрет в кладовую спрятали, на место „Саровской пустыни“ положили. Высунулись из окна.

— Петя-я-я.

5

А он уже на другом конце села. В солнце купается. Всю улицу залило оно, будто весной, в разлив.

У Санькиного двора Петька окликнул девчонку.

— Мань, Санька дома?

— Дома-а, — протянула пятилетняя Манька, игравшая в куклы у ворот.

Загляделась на Петьку, на чулки его интересные, на шапочку, на платочек красный на шее. А когда Петька вошел в избу, она говорила:

— Все лавно такую куклу жделаю.

Санька комсомолец сидел над газетой „Коммуной“, издаваемой в губернии. Голова его обритая походила на желтую дыню. Сидел он, навалившись на подоконник. И тут у него на газете, как и на улице, было разлито солнце, тоненькими пленками переливалось по бумаге.

— Санька, ты у меня портрет забрал?

Обернулся Санька. Лицо радостное.

— Какой портрет?

— Какой, какой?.. На стене который висел?

— Я не брал. Его старуха спрятала. Ворчит на тебя... Ты когда приехал-то?

— Вчера.

— Эх, кабы раньше приехал! У нас собрание тут интересное было.

— Какое?

— Из-за мельницы спорили. Общество забрать хотело мельницу у Лопухина. Постановление было сделали, — все честь честью, но тут явился Мокей рыжий с ватагой кулаков — и постановление на коптилке сжег.

— Вот, — говорит, — ваше постановление. Нельзя, — говорит, — самочинную реквизацию чинить. Власть, — говорит, — сама все сделает... Скоро другая будет она.

Кулаки сжались у Саньки.

— Неужели правда, что Керенский в Ленинград уехал?

— Враки.

— Я то же думаю. Они эти слухи пускают. В волости бы известно было. Мокей эту всю канитель проводит. Он пайщиком у Лопухина. Вместе содержат мельницу.

— А ты в газету про это не писнул?

— Нет,

— Написать надо.

— Давай напишем вместе.

— Давай.

И обсуждали, как они напишут. Санька говорил, что в „Коммуну“ надо отправить письмо, а Петька настаивал отправить в Москву — в „Крестьянскую Газету“.

Спорили.

Обсуждали.

Не замечали, что делается вокруг.

А в избу нашли куры, закудахтали. Разбрелись по всей избе, по кухне. Из котлов, стоявших под лавкой, пить стали.

Пришла мать из огорода — и взбучку обоим дала.

— Что вы кур-то напустили, окаянные?

Подзатыльником угостила Саньку.

6

Ночь наступила уж. Синяя, она накрыла села шалью, на которой были цветочки желтые, похожие на курослепы. Лес на горке сгрудился, черным стал. В обнимку стояли деревья, тихие, задумчивые. Слушали, как где-то вдали волки выли. Купол на церкви отсвечивал, будто медный таз. Тихо стало на Черном Лому. Спать ложились все.

Только старик и старуха не спали, о Петьке беспокоились. Старуха на печи ворочалась, вздыхала. Богородицу и всех святых призывала, которые в памяти ее остались. А старик на двор выходил, на завалинке сидел, к шагам по улице прислушивался.

Нет Петьки.

Сказали про Петьку, что он ушел из Черного Лома.

Мужик заходил и сказал.

— Видел, говорит, вашего Петьку и Саньку комсомольца за селом. Ехал из волости и встретил их у Красного Оврага — пять верст отсюда.

— Господи, господи, — вздыхала старуха. — Какой он карахтерный. Вылитый отец. Тот, покойник, дай бог царство небесное, такой же упрямый был, — что захочет, всегда на своем настоит, — не перечь ему...

— Господи, господи...

По косточкам перебирала характер отца Петькиного. Петьку сравнивала с ним.

— Старик, где ты? — стонала она на печи. — Поди, принеси портрету, повесь ему, пусть уж висит. Знать бы, так не трогать его.

— Что ты там?

Всунул голову старик с улицы.

— Портрету-то, говорю, принеси... Из-за нее ушел он от нас.

— Где она?

— Горшок со сметаной покрыт ей.

Закряхтел старик.

В кладовую спустился по ступенькам, по кривым.

По кринкам шарить стал.

Разлил что-то.

Выругался.

И перекрестился.

— Прости меня грешного.

В избу вошел.

— Старуха, зажги-ка лучину.

— Зачем?

— Не вижу я ничего... Чем приклеить-то?

— Муки из сельницы возьми да поплюй на нее.

Проделал все это старик.

Лучину в щель воткнул над кроватью Петькиной. Приклеил портрет и подумал, глядя на человека, стоящего на портрете во весь рост, с глазами прищуренными:

— И что он так парню спонадобился?.. И в самом деле видно, большой человек этот?.. По его пути, видно, пошел Петька.

— Старик! — опять окликнула старуха.

— Что?

— В Каргашах, наверно, он, у тетки. Запряг бы ты лошадь да съездил за ним. Привез бы сюда... Экий капризный мальчишка. И обедать не стал давеча после обиды... А тетке шепни на ухо, чтоб в следующий раз не принимала его. А то срам какой, будто прокормить не можем его.

Разыскал старик портянки, обулся и пошел запрягать Пегашку.

7

А ребята отправили письмо, зашли к тетке. Чайку там попили, отдохнули. Когда вышли, — на дворе ночь была. Заря, похожая на кровь, стекала на землю.

За село вышли.

А за ним — дорога в Черный Лом. Пустынная дорога через пашни. Ни деревца, ни крестика нет по ней до самого Красного Оврага, а там — кусты, сучья, кусты, овины.

— Все-таки отправил, — говорил Санька. — Из наших мужиков никто нас почти не видал... Заказное, не утеряется... Результату будем ждать.

— Недельки через две пропечатают... Может, комиссия приедет расследовать.

— А ты молчи... Никому не заикайся, что мы написали, а то плохо будет. Со свету сживет Мокей. Сила у него — все богатеи заодно с ним.

— Я буду, как дерево, нем, — сказал Петька.

И вдруг оба вздрогнули.

Г. Клуцис

— И я тоже, — добавил Санька.

Шли.

Разговаривали.

Подходя к оврагу, замолчали. Жуткое было это место. Раньше разбойники водились тут. Грабили, убивали. Как вспомнил про это Петька, даже на спине холодно стало. Ровно кто руку холодную под рубаху засунул.

— Санька, ты не боишься?

— Чего?

— Разбойников хотя бы?

— Нет. Какие тут разбойники? С самой войны их нету.

— А сам дрожит, — подумал про него Петька.

Согнулся весь, точно дерево сухое, которое на пашне стоит на самом бугре. И ночью его видно, так как заря красная на небе еще с вечера осталась.

И вдруг оба вздрогнули. Что-то серое, большое на дороге закопошилось. В глазах зарябило.

— Волк.

За руки схватились.

А волк сел на дорогу и сидит. Глазами зелеными глядит на ребят. Как пень сидит, не пошевелится. Присмотрелись ребята, а дальше еще и еще волки — которые сидят, а которые перебегают. Глаза у них зеленые — будто травы в кустах колышутся. Застыли на месте ребята. В землю вязнуть начали. А земля под ногами сыпучая, ровно песок, который водой вымывает из-под ступней.

— Санька, а! — прошептал Петька. — У тебя спички есть?

— Есть, — боясь нарушить тишину, сказал Санька.

— Давай зажжем огонь. Боятся они огня.

— Зажигай, — уже смелее выговорил Санька.

Спички сунул Петьке.

Петька чиркнул одну. Огонек затрепыхался у него в руках, точно воробушек пойманный. А Санька достал из кармана газету, только что полученную на почте. Развернул ее и подсунул под спичку. Она вспыхнула, осветила дорогу — и упала на землю, будто лебедь с подшибленным крылом. Волки шарахнулись в сторону. Ворчали, как собаки, убегавшие с костью.

— Соломы, соломы давай! — кричал Петька.

— Соломы, сучьев, — повторял Санька.

А оба с места не двинулись. От огня отбежать боялись. Кругом еще темней стало, страшнее. Небо позеленело, будто луг в сумерки. А звезды на нем стали красными, как земляника.

Газета догорала.

— Солома вон, — крикнул Санька.

— Где?

— Да вот.

И верно, рядом стоял стог соломы. Золотился от огня.

— Бежим!

— Бежим!

Бросились к соломе.

Схватили по охапке — и обратно.

От газеты остались одни искры. Ребята бросили на них солому и, ползая на коленях, стали раздувать огонь. Пламя появилось, метнулось кверху, к звездам, — будто жеребенок рыжий лягнулся, — и осветило пашни и ребят, с большими испуганными глазами.

8

Подъезжая к Красному Оврагу, старик заметил это пламя.

Большое, оно взметнулось стогом, куполом церковным отсвечивало. Лошадь фыркнула, захрапела. Бросилась в сторону. А мимо телеги стаей, собачьей свадьбой, пробежали волки.

— Ну, гады, — прохрипел старик.

Лошадь стегнул.

Запрыгала телега, закричала.

Через овраг, как по воздуху, перелетела. На костер мчалась.

— Собачьи дети, — закричал старик, увидев ребят у костра. — Грому на вас нету; молния не стрельнет вам в уши.

Лошадь осадил. Чуть не в огонь ткнулась она мордой.

С опущенными головами стояли ребята, не говорили ничего. И лица и руки были у них медные. А голые коленки Петьки были замазаны грязью.

— Вот вы где, пропадущие? А дома мучайся из-за вас, не спи. Нечего сказать, подросли детки.

— А что мучиться из-за нас, — сказал Санька, — мы сами на ногах.

— На ногах, на ногах... А что у родителей не болит сердце? Мать-то вон твоя два раза забегала к нам, с ног сбилась, тебя искамши. — Присел на корточки к огню и закурил. Брови седые подпалил прикуривая.

Огнем позолотило их.

— Куда это вы ушли-то?.. Пропадали где?

Захитрили ребята:

— К тетке я ходил, — говорит Петька, — навестить ее надо было.

— А я в комитет РЕКАСЕМА, — деловито добавил Санька, — дела туда были.

Газету хотел показать старику:

— Вот, мол, видишь?..

Но газету сожгли. По пустому карману только потрепал.

— Вот они где дела-то партейные!

— Сказали бы, что надо по делам... Лошадь бы можно запрячь было, — обиженно говорил старик, — а то все у вас втихомолку делается.

— Мы и пешком хорошо сходили, — сказал Санька.

— Для мускулов развитие, — пояснил Петька.

— Ладно, ладно, развивальщики, — поедемте.

Плюнул на папироску — и в огонь бросил.

Лошадь повернул.

Поехали.

Волков уже не боялись.

Рядышком сидели.

Молчали.

На горку выехали. Огонек в школе двухэтажной, деревянной — мелькнул.

Подумал Петька:

— К учительнице бы надо зайти, к Анне Семеновне. Она хлопотала, чтобы в Москву меня отправили. Поговорить бы с ней насчет пионеров. Может, школу дала бы для клуба да для собраний.

Саньку под бок ткнул.

— Санька!

— Чего? — сквозь сон отозвался тот.

— Пионеров бы нам организовать?

— Не выйдет! Ничего не будет. Пробовано было.

— Почему не выйдет?

— А так, не привычны ребята к этому, — смеются только.

— Надо так сделать, чтобы не смеялись, серьезно поставить дело.

— Ставь, если сумеешь. Я не берусь, — пробовал уж, собрал было их, сказал им:

— Пионеров, мол, давайте сделаем. А они разбежались все — и неделю пионером дразнили меня.

— А что ты им говорил?

— Все говорил.

В село заехали. В темноте разглядели человека, идущего по порядку.

Он шел по направлению к помещиковой усадьбе, к саду. Санька шепнул Петьке.

— Петь, это Мокей, кажись, идет?

— Он, кажись.

— Мокей, куда это ты ночным бытом идешь? — окрикнул мужика старик.

Тот ничего не ответил и скрылся за углом.

— Мокей это, — сказал Петька. — Не иначе задумал что-нибудь. К Лопухину, наверно, пошел. Пойдем, Санька, последим за ним.

— Куда ты? Кнутом вот я тебя, — погрозил старик. — Не сидится дома-то. Везде свой нос совать начинаешь. Обожди, проучат тебя. Саньку сманиваешь? — на него и так грозятся. Еще за передел ему попадет. Тот же Мокей поучит его. Удружил он ему, — самый лучший кусок земли, что за Пиявиным озером, отобрал. Он вам, стервецам...

Петька не слушал больше. Выпрыгнул из телеги и побежал за угол, где скрылся человек.

Задержать его хотел Санька, но поздно было. Во тьме, как в мешке, скрылся Петька.

9

А человек шел к помещикову саду. Белые колонны дома, как покойники, стояли за деревьями. Звезды над ним, ровно свечки, горели. Человек подошел к калитке сада и позвонил в колокольчик из-под дуги. Вышел кто-то. Пропустил его. На собак прикрикнул, которые сердито урчали на чужого человека.

Петька постоял, зашел с другого боку и перелез в сад через колючую проволоку. Жутко сначала было в чужом саду. Казалось, что за каждым деревом стоит кто-нибудь — или собака, или человек. Каждое дерево шелестом своим пугало.

Петька набрался духу и смело прошел к дому-особняку. Свет из одного большого окна выливался на деревья. Под свет под этот было попал Петька и испугался себя.

— Увидят, поймают...

Назад отбросило в темноту.

К окну пробовал пройти, — ничего не видно, окна высоко, — лестницу надо.

— С дерева надо, — подумал.

И залез на тополь толстый, который перед окном стоял.

Залез.

Глянул.

И ахнул.

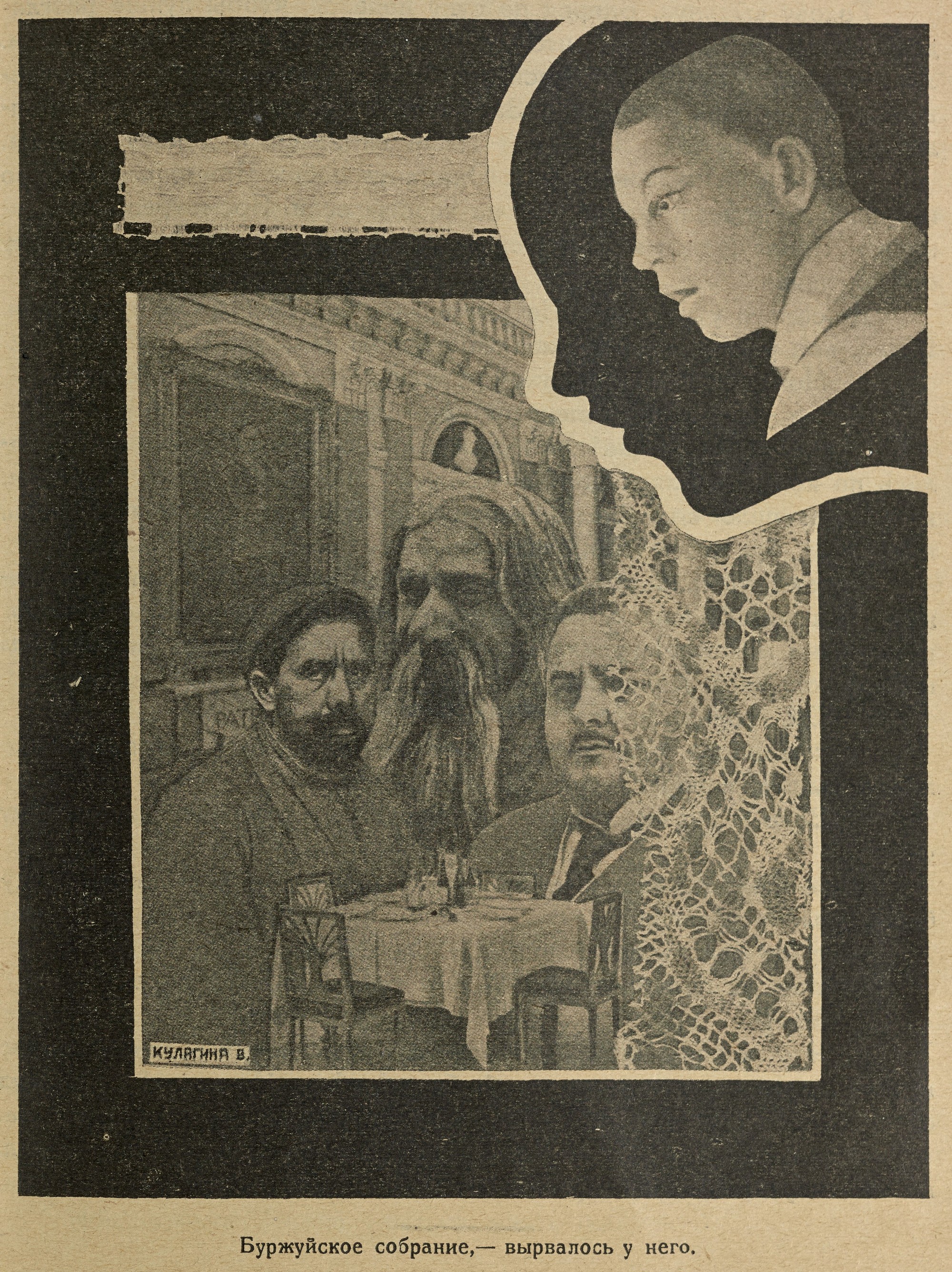

— Буржуйское собрание, — вырвалось у него. — Вот они где!.. — В большой белой комнате, вокруг долгого стола сидели люди. Петька узнал их. Сам Лопухин сидел с краю у стола. Лысина его, похожая на голое колено, блестела от лампы „молнии“, раскачивающейся под потолком. Его жирная рука, как поросенок, лежала на столе и шевелила отяжелевшими пальцами. Рядом с ним сидел Мокей, мужик с бородой, рассыпанной по столу. Он говорил что-то, а остальные слушали его и головами одобрительно кивали. Батюшка, сидевший под портретом усатого генерала, крест серебряный мусолил. А лесник стоял за его спиной и на ухо шептал что-то.

— Вот буржуи проклятые, — ругался Петька, сидя верхом на суку. Не иначе, контр-революционное собрание. Бомбу бы им туда подсунуть, под стол бы тихонечко пустить ее, будто котенка.

Буржуйское собрание, — вырвалось у него.

В. Кулагина

Голову вытянул. Вперед по суку подался, чтобы лучше разглядеть всех. Забыл даже, что на суку сидит, что в саду чужом. Ухватился за сухой сучок. Треснул он. Чуть не свалился. Собак встревожил, дремавших у крыльца. Завыли они. Окружили дерево с хриплым лаем. Испугался Петька, — выше забрался, к дереву прилип.

Лопухин на балкон вышел. Окрикнул собак. Примолкли они, но не ушли от дерева, вокруг его на хвосты сели. Посмотрел Лопухин кругом. Прислушался и ушел успокоенный, думая, видно, что на белку собаки лаяли.

До самого утра сидел Петька на дереве, до солнца, будто грач. Видел, как расходилось буржуйское собрание. Думал:

— Может, собаки уйдут от дерева провожать гостей.

Но не ушли они, разлеглись под деревом.

Пустая была комната. Окурки валялись в ней. Стулья разбежались по комнате. Глядя на это, от скуки задремал Петька. А утром, когда пригрело солнце, — он заснул. Мускуленки его распустились, и он упал, будто грач пришибленный.

Собаки сначала испугались, поджали хвосты и с визгом убежали, а потом бросились на Петьку, здоровые, лохматые, с глазами поросшими мохом. Искусали его, штаны и рубаху распластали, из ноги кусок мяса выкусили.

— Ой, — орал Петька, — ой!

Помещица на шум вышла, собак отогнала. А за ней сын долговязый вышел, в парусиновом костюме.

— Вова, — сказала она ему, — поди-ка принеси ваты да тряпку чистую.

Перевязку сделали Петьке, боль уняли, На крыльцо между белых колонн усадили.

Лопухин сам вышел в пиджаке блестящем.

Как ты попал сюда?.. А? Кто тебя просил?.. Видел?

— Что?

— Что ночью было?.. На дереве сидел?.. Смотри, если слово одно выронишь об этом, так плохо тебе будет!.. Иван Игнатьич! — крикнул он лесовщику, проходившему по двору, — проводи-ка его за ворота.

Взял Петьку под руку лесовщик и повел. У ворот пинка дал, не то в шутку, не то всерьез.

10

Рану Петькину лечила бабушка, припарки делала. Листы сиреневые привязывала, помогают они, гной вытягивают. Ворчала, что непослушный такой, что нос тычет куда не надо, что к помещику гостем непрошенным залез. Ворчала и ворчала.

— Уймись ты, не вздорь с ними, — говорила она, прикладывая листья.

— Беду наделаешь... Нельзя с ними не ладить. Придерется к чему-нибудь Лопухин, зло подложит.

— Ну уж... придерется! — задорно возражал Петька. — Я его выкурю отсюда. Не по праву он тут живет. Поместье-то его отбору принадлежит, выселяют помещиков из гнезд ихних.

— Чтой-то ты какой задорный, Петя! Откуда набрался храбрости такой? Смотри, ужо он тебе!..

Зло его брало на собак лопухинских, злющих. Не первого искусали его. Сколько ребят жаловалось на них. Мимо сада дорога к речке. Пойдут ребята купаться или лошадей поить, а собаки нет-нет да и искусают кого-нибудь. Со скорой помощью всегда выходит помещица толстая, — перевязки всем делает... А собак не привязывают.

— Надо их уничтожить, — думал Петька.

Несколько дней ковылял он с палкой. На завалинке подолгу сидел и все думал, и думал, как собак изничтожить. Прислушивался, как они лают в саду, как хрипят на прохожих.

— Ужо я вам, ужо, — грозился Петька.

Потом взял у старухи ступу, набрал стекляшек, натолк их и в хлеб закатал — шарики сделал из хлеба.

— Вот вам, жрите.

И в сад бросил, около того места, где ребята купаться ходят. Недельки через две, проходя мимо этого места, — дух противный унюхал, дохлятиной пахло, особенно по ветерку.

Пригляделся.

Две собаки на канаве валялись, с шерстью облезлой, а третья в воде лежала, раскисшая; черви на ней белые копошились, будто лягушки икрой обметали.

Нос заткнул Петька, проходя мимо них.

— Вот вам, гады!..

И сплюнул.

— Хозяину бы вашему так издохнуть!

11

Троице нога Петькина выздоровела.

В лес, мимо кузницы, пошел, в рощу березовую. Ребята уже там были. На пригорке сидели, на припеке. Солнце выходило из-за холмов. Цыганок кричал:

— Слушайте, ребята, солнце поет!

Смотрели на него ребята, — и верно, всем казалось, что солнце поет. (Поверье такое было, будто солнце в Троицу поет). Жаворонки в воздухе плавают. Желтый воздух, как мед.

Петька подошел к ним.

— Что вы тут?

— Солнце поет, солнце!

— Слушай!

Прислушался Петька. Не поет солнце, не слышно. А солнце будто икона, — риза золотая у него, лик радужный, святительский.

— Пустяки, ребята. Так это всем кажется. Предрассудки все.

— А ты слушай.

Палец кверху поднял Цыганок.

Еще прислушался Петька — и вскрикнул:

— Ай!

— Что, слышишь?

— Слышу!

И, действительно, солнце пело — звенело за холмами, Интернационал пело!

Удивился Петька.

— Как это может быть?.. Может, в ушах звенит? Может, колокола разливаются по лугам?

— Ой-ей-ей, поет, ребятушки!

Глаза прищурил, на солнце глядя из-под руки.

Увидел.

Точно валы скошенного сена зашевелились за бугром и за Красной Горой.

— Ребята! это не солнце поет, это красная армия идет, песни революционные распевает.

— И верно.

— Так и есть.

— А мы думали — солнце поет!

— Навстречу побежим!

Ждали на Красной Горке.

— Зачем они идут? — думал Петька. — Уж не заметку ли нашу узнали. Может, обследовать село идут?..

Обрадовался.

Глянул на усадьбу Лопухинскую. Белая она. Блестит в саду распустившаяся, ровно снег в овраге под солнцем весенним. Погрозился:

— Ужо вам.

Кулаком тыкал в ту сторону, где усадьба.

— Красная армия всех сильней!

Встречать побежал армию красную.

Усталая она шла, а пела. Командир впереди всех. Твердо шагает. Знамя над головами — будто мак на огороде — распускается.

— Вы к нам, товарищи?

Выступил, за галстук пионерский держась.

Командир спросил:

— Зачем к вам?

— Не по заметке вы?

— Нет. Мы походом идем. В город другой.

— А... А я думал...

Рот разинул.

— Не к нам, значит.

Сожалел, что не в Черный Лом шли войска.

Проводили ребята отряд за горы, полюбовались мерным шагом, твердокаменным, — и разбежались по лесу, по березняку.

На деревья лезли.

Кукушками кричали, по-звериному, разному.

— Ку-ку.

— Мя-у-у.

Бродил по траве Петька.

Фиалки собирал. Нюхал их. Целый букет набрал фиалок. Синие они — как дым из трубы заводской. Про завод вспомнил, про Москву. Пыль теперь в Москве, жарко. Не гудят ребята за станками и в классах, будто в ульях. Не путаются ноги в стружках. А пионеры в лагерях теперь, сборы у них, работа, — много работы.

Задумался. А что он, Петька, сделал? Как выполняет заветы Ленина?..

— Значками да платочками привлечь бы ребят. Нет значков, нет платочков, — ничем не поможешь...

Так думал и так думал, — никак не выходит. Нечем заинтересовать ребят, нечем привлечь. Книжки они не читали. Сам хотел читать им — слушать не хотят.

Шапочку черную с головы снимал. Ладошкой по затылку тер.

— Ничего не придумаешь.

12

Пока Петька ходил, думал, — Ванька Цыганок, на березе сидя, заметил в лесу штанины белые. Сердце запрыгало в нем. Чуть с березы не свалился. Прижался к сучку, притаился, будто рысь на дереве, которая добычу поджидает. Дух замер в груди.

Но ребята раньше заметили Вовку — барчонка, сына помещикова.

— Держи-и его, — кричали они.

Со всех ног, со всех сторон сбегались к барчуку, ровно жеребята к стаду.

— Держи-и.

С березы спрыгнул Цыганок. Свалился на траву. Хромая, побежал к ребятам.

А барчонок стоял, согнувшись. Голову руками закрывал, словно от камней, которых у ребят не было. Ноги дрожали у него будто кисельные. Сапоги на ногах с коротенькими голенищами, как есть два колокола, воткнутых в землю, с языками, торчащими кверху.

— А, чует собака, чье мясо съела, — кричал Цыганок, глядя на дрожащего барчука.

— Попался!

— Вон у него чуть сопля наружу не полезла.

— Бить его?

— В затылок натыкать ему!

— За что, ребята? — плаксивым голосом говорил барчонок. — Я ведь ничего не сделал вам. Я ведь...

— Нюни распустил, хандришь.

— Вот мы тебе покажем.

— Пошто удочки наши сломал, в те поры, когда мы в Пиявишном рыбачили.

— Озеро себе захватили, глаза ваши завидущие. Рыбку там удите, а нам на пирог нельзя достать. У общества перебили озеро-то. Будто для вас рыба-то выросла.

— Вот тебе.

Ванька подошел и затрещину дал барчонку. Гирей хотел, которую показывал у амбара, да пожалел — убить можно. Свихнулся барчонок, закачался, будто дерево подрубленное.

— Бей!

— Бей!

— За что?

Еле успел выговорить.

Смяли его.

Тузили.

Коленками пожимали.

Волосы выдергивали.

Хватил он зубами Цыганка. Руку отдернул тот. Кровь на ней росой из яминок выступила.

— Кусаться, кислятина, вздумал!

И ногой в рыло.

Потом закричал.

— Ребята! давайте свяжем его, — к дереву прикрутим. Может, волки съедят его, — греха на душе меньше будет.

Нечем связывать.

— Как нечем?

— Так, нечем — веревок нету.

— А лыком?

Ножи достали, — кто из штанов, кто из-за пазухи. Пока один лыко драл, другие на Вовке сидели верхом.

— Тише, не брыкайся, — тебе хуже.

Лицом в траву тыкали, в зеленую, в пахучую.

На шею плевали.

— Вот тебе... говорят, не брыкайся.

Лыко надрали.

Скрутили и руки отдельно и ноги отдельно.

К березе тоненькой привязали.

Желтый курослеп под ногами.

И желтым лыком липким прикрепили со всех сторон.

Убежали.

13

Переполох в усадьбе Лопухина. Каждый листик на дереве шепчется о том, что пропал Вовка. Весь двор на ноги подняли — и нянька, кривая, старая, и конюх аршинный, бородатый. Конюх всех лошадей перемучил, по окрестностям ездивши, — еле на ногах стоит.

Нет Вовки — пропал.

На третий день полесовщик отыскал его. Еле живой был Вовка. Комарами искусан весь, места живого на теле нету. Глаза загноились, блуждают, будто луна в облаках.

— Мать честная, — подъезжая к березе, выговорил лесник. Он ведь это, он, Вовка.

Страшный, неузнаваемый человек к березе привязан.

Даже усомнился.

— Он ли это?

Он.

Штаны белые ветерок раздувает, и сапоги его.

— Кто это тебя?

Молчит, не понимает. Глаза будто луна в облаках.

Живо отвязал Вовку, перерезав ножом высохшее лыко.

А протокол-то составлю...

В. Кулагина

Верхом на коня посадил впереди себя — и повез в усадьбу, словно кринку молока, полную до краев.

В кудрявой роще стук топоров слышался.

Мимо проезжал лесник.

Наклонившись над срубленной березой, старик, Петькин дед, топором блестящим взмахивал, сучья отрубал. Заслышав топот глухой лошадиный — оглянулся.

— Господи.

Веревку схватил и побежал, подпрыгивая точно заяц, куда старость делась. Жизнь перед опасностью закипела в нем.

— Стой-ой! — закричал лесник.

Но он бежал.

— Стой, стрелять буду!

Ружье снял.

Увидел старик, остановился. Бороду распустил навстречу леснику.

— За что стрелять-то, Иван Игнатьевич? За дерево?! Оно ведь сухое... на дровишки я его.

— Знаем... на дровишки... Протокол надо составить.

— Помилуй, Иван Игнатьевич... Чем я уплачу штраф-то, ежели присудят? Коровешку опишут, лошаденку!

— А мне-то какое дело!.. Прощал я тебе, будет!.. Помнишь, — зимой в роще с возом поймал, — простил... и теперь простил было, но... Петеньку тебе твоего придержать надо... Пусть не сует нос-то в чужие дела.

— При чем тут Петенька?.. Он сам по себе... отреклись мы от него. Вразумляем со старухой, а он одно — декретами своими хвастается... Ты уж, Иван Игнатьевич, помилуй. Прости на старости лет. У всех у нас грешок-то этот водится. Все без дровишек не живем... А вон Мокей рыжий, так сруб себе поставил, на дом пятистенный. Есть у него дом, а еще ставить хочет.

— Для продажи, говорит.

Взбесился тут полесовщик. Глаза запрыгали, ощупывая старика.

— Ты мне, старый хрыч, не указывай! Знаю, что делаю. У Мокея разрешенье было из лесничества.

— Значит, лесничество не право... Непорядок там.

А про то не тебе рассуждать, — ступай. А протокол-то составлю. И уехал.

14

Домой старик пришел не в духе. Кошку пнул, попавшуюся под ноги. Молчал, когда за обед садился. На Петьку не поглядел.

— Чтой-то ты, старик, не весел... Принес дрова-то?

— Принес... Протокол лесник составил.

— Ай, батюшки... беда-то какая!

Головой закачала старуха

— Петька, — позвал старик, — подь-ко сюда!

— Что, дедо, — отозвался Петька, из-за книги. — Сейчас я... статью дочитаю.

Подошел, за стол сел, не крестясь. Старуха сердито посмотрела на него, хотела сказать обычное:

— Лоб-то перекрести хоть.

Но не сказала в этот раз.

А старик допрашивал:

— Что ты с лесником-то повздорил? Что у тебя с ним вышло?

— У меня? — Ничего.

— Как ничего? Что он тебя поминал, когда протокол писал? Тут Петька сообразил, в чем дело. Понял, за что злится лесник.

За то, что в сад ночью к помещику забрался, собранье буржуйское выглядел, — был и лесник там.

— Мстит это он, дед, за то, что я компанию ихнюю буржуйскую открыть хочу. Заодно он с помещиком, в одну дудочку играет с ним.

— Играет... а тебе какое дело? Не серди ты их, не трогай! Не кусаются они, пока их не трогаешь... А теперь вот разделывайся с ними, отдувайся. Лошаденку теперича, пожалуй, за штраф заберут — в нужду загонят.

— Нет, — улыбнулся Петька самодовольно. — Ты не бойся, дед. Ничего не будет... Я декрет знаю. Обожди, скоро к чорту на рога полетят — и лесовщик и помещик. Не бойся их. Мы их на чистую воду выведем.

Глядела старуха на Петьку, головой качала. Губы поджала. Дивилась на Петьку — откуда он таким смелым стал; откуда набрался всего этого?

— В отца пошел, — заключила она, — в отца, не иначе. Отец-то такой же буйный был. Всегда, выпивши, с барином на ножах был. Недаром и сгнил в подвале.

Головой качала.

— Ты, Петька, того, не ерунди. Отец-то твой из-за бую погиб, оттого, что с барином не в ладах был. И твоя туда же дорога.

— Брось, бабка, это — не старое время. Нечего нам бояться, — наша власть теперь.

— А этот, лесовщик-то, не власть?

— Власть.

— Вот она и жисть.

— Не власть тут виновата, а лесовщик. На дело его поставили, интересы блюсти народные, а он с помещиком снюхался, в лапы ему попал, живет у него, кормится. Пользует его Лопухин. Садом теперь владеет, как раньше, на дрова его рубит.

— А мы и хворостину не сруби, — штраф плати.

— Обожди, дед! Доберутся до него. Выкурят из имения. Дом обществу отдадут. Декреты я знаю. Не по праву он тут живет... А о штрафе ты не беспокойся. Тут вон в газете статейка — вопрос поставлен о лесах местного значения, о том, чтобы крестьянам их передать.

И обедать стал. Ложкой деревянной, окрашенной, в чашку заехал. Яйца из окрошки выуживать стал да лук зеленый, трубчатый.

15

После обеда к учительнице, к Анне Семеновне, пошел.

Пусто в школе. Шуму нет ребячьего, звонкого. Парты пустые стоят. Солнечные зайчики по стенам бегают. На запыленных стеклах мухи вензеля выписывают, стукаются, будто кто песок кидает в окна. А по стенам карты географические висят; метрическая система; на одной картине индейцы у шалаша какое-то животное режут, а какое — Петька забыл уже. Два года не был в школе в этой. Вот тут, за этим столом Анна Семеновна сидела и учила. Много нового, неведомого рассказывала она. Слушал ее Петька, сердце щемило от рассказов. Самому хотелось повидать все, разведать... А теперь подумал Петька, что он больше учительницы знает. Газеты каждый день читает, журналы. А лекций, лекций сколько прослушал!

Постучал в дверь.

— Войдите!

Голос мягкий, бархатный услышал.

Сама Анна Семеновна подошла, открыла.

Как фиалки глаза у ней,

— А, Петя!.. заходи, заходи. Как живешь-то?

— Хорошо, Анна Семеновна!

— Рада за тебя... Учишься?

— Учусь.

— В отпуск приехал.

Усадила Петьку на стул венский. Чаем хотела угостить, но Петька отказался.

— Я, Анна Семеновна, за советом к вам.

— За каким, Петя?

— Пионеров мне надо организовать, отряд сформировать тут.

— Что ж, дело хорошее... Только ничего не выйдет из этого. Пробовали... Я сама помогала Саньке комсомольцу, — да ничего не выходит. Ничем не приманишь ребят, драться они предпочитают да бегать.

— Заинтересовать их надо.

— Чем их заинтересуешь?

— А я уж придумал.

— Что ты придумал?

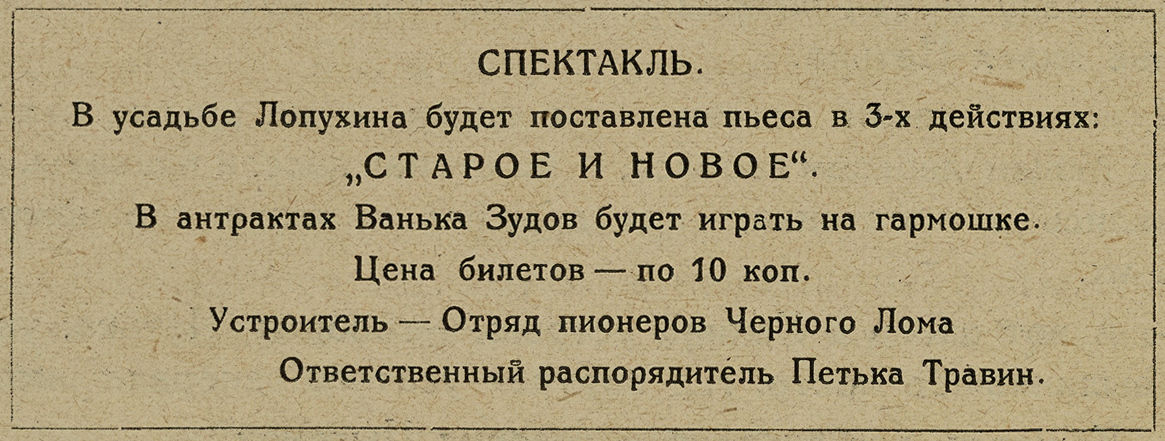

— Хочу спектакль устроить. Втянуть ребят в работу, в участие. Не оторвать их потом.

— Это верно, — сказала учительница, — да только где ты собирать их будешь? Места такого подходящего нет. Нардома нет, даже сходки собираются в амбаре маленьком.

— А я хотел попросить вас, Анна Семеновна, чтобы вы в школу пустили нас. Мы бы клуб тут устроили; плакаты бы развесили, ветками разукрасили бы все стены, — все честь-честью бы сделали. Ребят бы отсюда не выгнали.

Анна Семеновна засмеялась, — на стенку стула отвалилась, будто глотать что-то стала. Сочувственно поглядела на Петьку.

— Хорошее дело... с удовольствием бы, но не могу вас в школу пустить, никак не могу.

Петька глаза даже выпучил. Ушами захлопал. И почувствовал, будто стул под ним проваливается: вот-вот развалится он, и Петька растянется на полу.

А учительница Анна Семеновна продолжала:

— Не могу, Петя. Не приказано в школу народ пускать, и то вот, ты посмотри, какие стены стали, какой пол. Я было разрешила, в щели окурков натыкали, потолок закурили, как в бане стал он; на аршин грязи после них. Сторожиха ругается.

— Грязи, — говорит, — не проворотишь после них.

— Не могу, Петя, пустить, не могу. Инспекция тут из УОНО приезжала, нос мне натянула — и приказала: не разрешать никаких собраний.

— Анна Семеновна... как-нибудь... может разрешите, — протянул Петька. Мы бы сами после себя убирать стали.

— Я бы и сама подмела после вас, но нельзя, не разрешено.

Так и кончили разговор, не договорились. Одел Петька шапочку свою черную на лоб — и пошел. Палец в нос засунул. Ворочать им в носу стал.

— Не повезло, не выгорело, — думал он.

Новые способы придумывать стал, — как ребят в пионеры втянуть.

И вдруг вспомнил, что у помещика дом большой — залы в нем и прочие комнаты.

— Для кружков для разных подойдут они, — заключил он.

Особенно в голове засела та, большая комната, в которой буржуйский совет был.

— Вот бы помещика выкурить... Вот бы где клуб-то был!

А декреты он знал, что помещики подлежат выселению из гнезд своих насиженных.

И в „Известиях“ и в „Правде“ про это пишут.

— Вот бы...

Сердечко запрыгало, будто воробышек, схваченный в руки. На улицу вышел.

На лавочку, под кустиком сирени.

Обдумывать стал, что предпринять ему.

Как помещика выкурить.

— Опять, видно, в редакцию написать надо, — подумал он.

16

Вечером, когда Петька за чаем сидел, за самоваром медным, толстопузым, — в окно всунулась рыжая рожа Мокея.

— Дома что ли? — проревел он, как бык.

Увидел Петька.

В избу вбежал, проскрипев половицами в сенях. Через порог перешагнул — и прямо к столу. Не перекрестился даже в этот раз. Всегда богу молится, как входит в чужую избу. А в этот раз не перекрестился. Бабушка даже вздрогнула, чуть блюдце из рук не выронила. А он — хлоп газету на стол — и пальцем, ровно палкой суковатой, — тычет в то место, которое ногтем обведено.

— Ты писал?

И глазами круглыми, красными, как у волка, на Петьку зарит.

— Нет, — говорит Петька.

А сам чашку в сторону, отставил и к стене откинулся, будто почуял, что Мокей ударом замахнется на него.

— Ка-ак даст, так в стенку вдавит, — мелькнуло у него.

Побелел немножко.

Губы будто кто мелом вымазал.

А Мокей видно все понял. Голова лохматая над столом трясется. Зубы широкие, как доски в заборе, ляскают.

— Сукин ты сын, — прошипел он. — Мал еще в общественные дела соваться... Кто тебя щенка просил, а? Говори!

Хотел Петька выпалить:

— Да, я написал... Я не боюсь вас. Я вас декретом зашибу.

Но смолчал.

Зубы стиснул.

Вспомнил про селькоров убитых, про которых в каждой газете пишут.

Смолчал.

Жизни своей жалко стало, — что ее зря-то губить, рисковать ею. Понадобится еще... заветы ленинские еще не выполнены.

— Не я это писал, — вдруг твердо сказал он.

Стакан в руки взял.

Чай хотел спокойно пить, но не удалось ему это.

Плещется чай в стакане.

Из стакана выплескивается.

К губам стакан поднес, а он по зубам бьет.

Старик заступился тут.

— Да что ты, Мокей, пристал. Может, и не он писал-то, а ты с поклепом на него лезешь. Какое ему дело до вас, до делов ваших? Живет он тут в гостях... Ну, какое ему дело?.. Знать он ничего не знает.

— И впрямь, — заговорила старуха, ободренная стариком, — что ты, Мокей, пристал к нему, что ты, бог с тобой, богородица, младенец еще он.

— Младенец!.. Я ему покажу, — заревел Мокей, как бык на бойне.

Кулаком застучал.

Чашки запрыгали по столу. В разлитой воде зашлепали.

— Я вас проучу... Я вас заставлю в ногах у меня ползать... Я вас!.. Все вы заодно... Видел я вас в ту ночь, когда вы в Каргаши ездили, на почту. Нарошно туда письмо отвозили, чтобы не узнали тут, куда вы посылаете, — контроля здешнего избежали.

Как клюква, глаза покраснели.

— Я вам...

И руками замахал и ногами затопал.

— Уйди, Мокей, — взмолилась старуха, — уйди! Караул закричу. В окошко было высунулась, чтобы закричать на всю улицу, чтобы соседей созвать.

— Хоть при народе убитыми быть, — думалось ей.

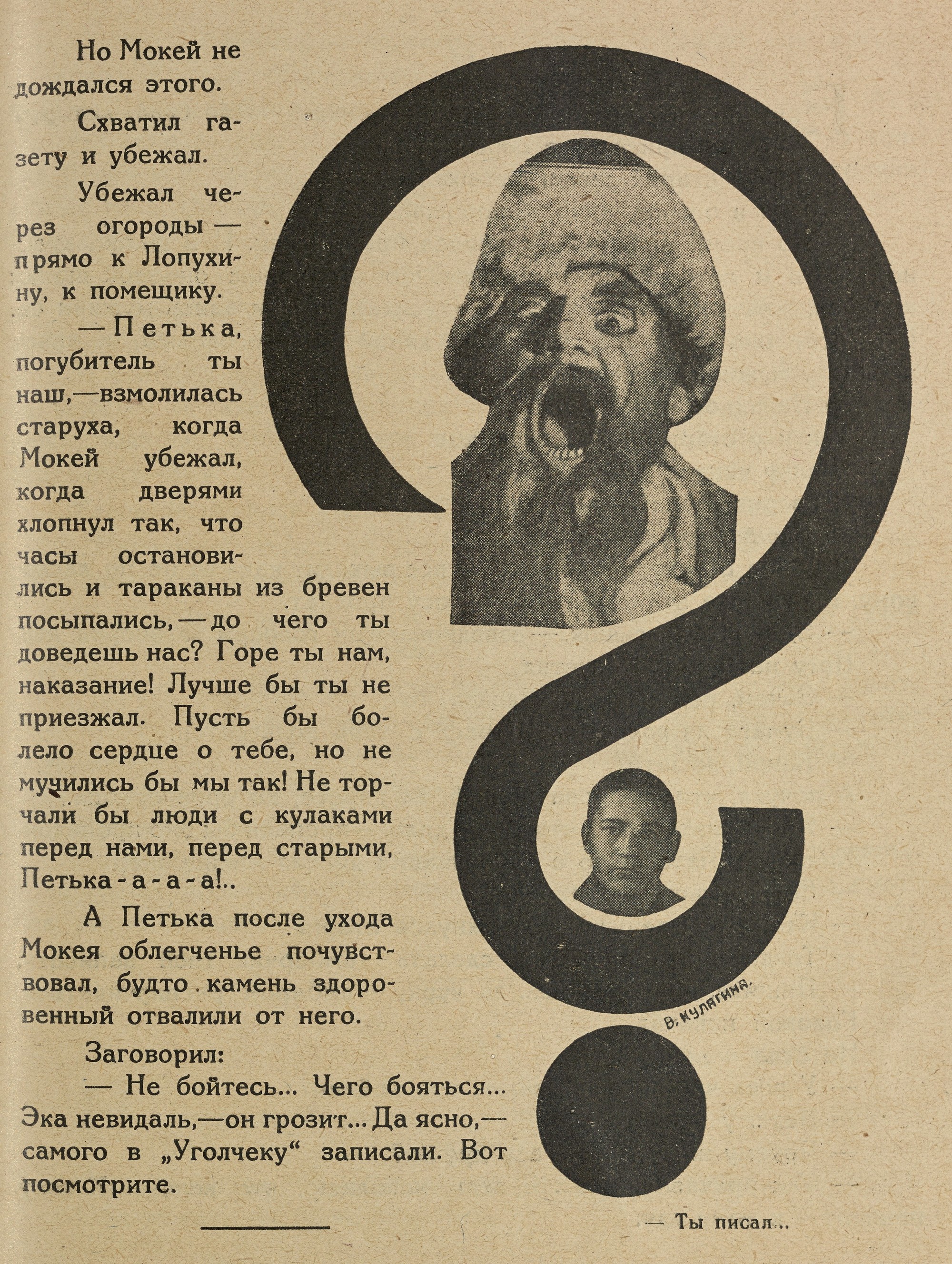

Но Мокей не дождался этого.

Схватил газету и убежал.

Убежал через огороды — прямо к Лопухину, к помещику.

— Петька, погубитель ты наш, — взмолилась старуха, когда Мокей убежал, когда дверями хлопнул так, что часы остановились и тараканы из бревен посыпались, — до чего ты доведешь нас? Горе ты нам, наказание! Лучше бы ты не приезжал. Пусть бы болело сердце о тебе, но не мучились бы мы так! Не торчали бы люди с кулаками перед нами, перед старыми, Петька-а-а-а!..

А Петька после ухода Мокея облегченье почувствовал, будто камень здоровенный отвалили от него.

Заговорил:

— Не бойтесь... Чего бояться... Эка невидаль, — он грозит... Да ясно,— самого в „Уголчеку“ записали. Вот посмотрите.

— Ты писал...

В. Кулагина

17

Еще большее горе постигло стариков после суда, который штраф присудил в сорок рублей.

На печке старик лежал, вздыхал.

А баба в огород ушла, копошилась там.

В это время милиционер пришел, при оружии. И в шапке красной (хотя и лето давно наступило, но не снимал он этой шапки красной, казенной, полученной из уезда). Побаивались мужики ее. Вырастет она во дворе, как гриб какой красноголовый, и екнет сердце у мужика, — известно:

— Неладное что-нибудь.

Так и у старика екнуло сердце.

Шапку увидел эту.

В дверях стоял милиционер.

— Здравствуй, старик.

Ласково старается сказать, а все выходит как-то не по ласковому, или шапка эта тон такой голосу придает.

— Здравствуй, сынок, — взволнованным голосом заговорил дед. Ногу на приступ спустил.

— Зачем, родимый, пожаловал-то?

— Бумага из волости... Штраф с тебя полагается.

— Какой, за што?

А почуял, что за дрова штраф, за дерево, которое срубил.

— Кабы знать было, что такое дело, — пропади бы оно пропадом. Книжечку маленькую с купончиками достал милиционер.

— Есть деньги-то, што ль?

— Какие там деньги! — отмахнулся старик.

— Тогда опись придется сделать — амбарчик твой записать.

— Пишите, бог с вами... за чурку — амбаром расплачиваться. Головой покачал.

Не стал перечить.

— У всех что ли описывают, кто пойман?

— Нет... у тебя только.

— Почему же у меня... а у других?

— Так приказали мне... Я, ведь, исполняю, что велят... К кому пошлют — к тому иду.

— Это я понимаю, — согласился старик. — Только вот почему у одного у меня описывают?

— Ладно, пойдем, дед, покажешь амбарчик-то!

На двор вышли, к амбарчику маленькому, сделанному из тонких березовых бревен, пазы которого глиной замазаны. Пока мерили его на глаз, Петька прибежал.

— Что это, дед?

— Описываю вот, за порубку.

— Товарищ милиционер, обожди, не торопись писать. Надо тут разобраться, — заговорил Петька, — это по доносу сделано. Лесовщик в волости гонял с ябедой. Лопухин его науськал. Мстят они за заметку в газету, я написал про них, вот они и злятся... Не пиши, товарищ, обожди. Снова я напишу об этом. Все ихнее гнездо открывать буду.

Глаза загорелись у Петьки, будто потухшие угольки.

...Маленький стоял он перед милиционером — и объяснял ему создавшееся положение. За пуговку медную хватал его.

Милиционер смотрел на него, слушал, улыбался. Головой качал в знак одобрения. А потом сказал:

— Оно, пожалуй, ничего не получится. Лопухин тут силу имеет, вес. Он и в уезде, и везде знакомых имеет, с ответственными работниками на „ты“ обращается... Ничего, пожалуй, не выйдет.

А амбарчик все-таки описали.

Ничего не сказал старик.

На печку залез, на портянки, подогретые кирпичиками. Кряхтел. В потолок уставился. Немигающими глазами на тараканов смотрел, которые ползали над ним.

18

Не медлить, не медлить... Писать скорее надо, — говорил Петька после того, как опись сделали.

За целый день ни слова не сказали ему — ни старик, ни старуха. Оба лежали на печи, вздыхали.

Чувствовал Петька, что помехой для них стал, что зло им большое сделал, жизнь их нарушил тихую.

— Ругали бы лучше, — думал он, — мне бы легче было. Себя бы облегчил. Боль бы сорвал с сердца.

Горько.

Обидно.

Шарики, с картошку величиной, подкатывались под легкие. Дышать мешали.

Вздыхал, откатывая шарики эти.

— О-ох...

Но не терял надежды.

В силе декретов — не разуверился.

В правоте своей — не усомнился.

На Ленина смотрел. В глаза его, прищуренные, заглядывал.

— Только он понимал меня, — думал Петька, глядя на портрет.

Его заветы выполнять взялся.

Силы вливались в Петьку, энергия, бодрость.

Мускулы гимнастикой расправил.

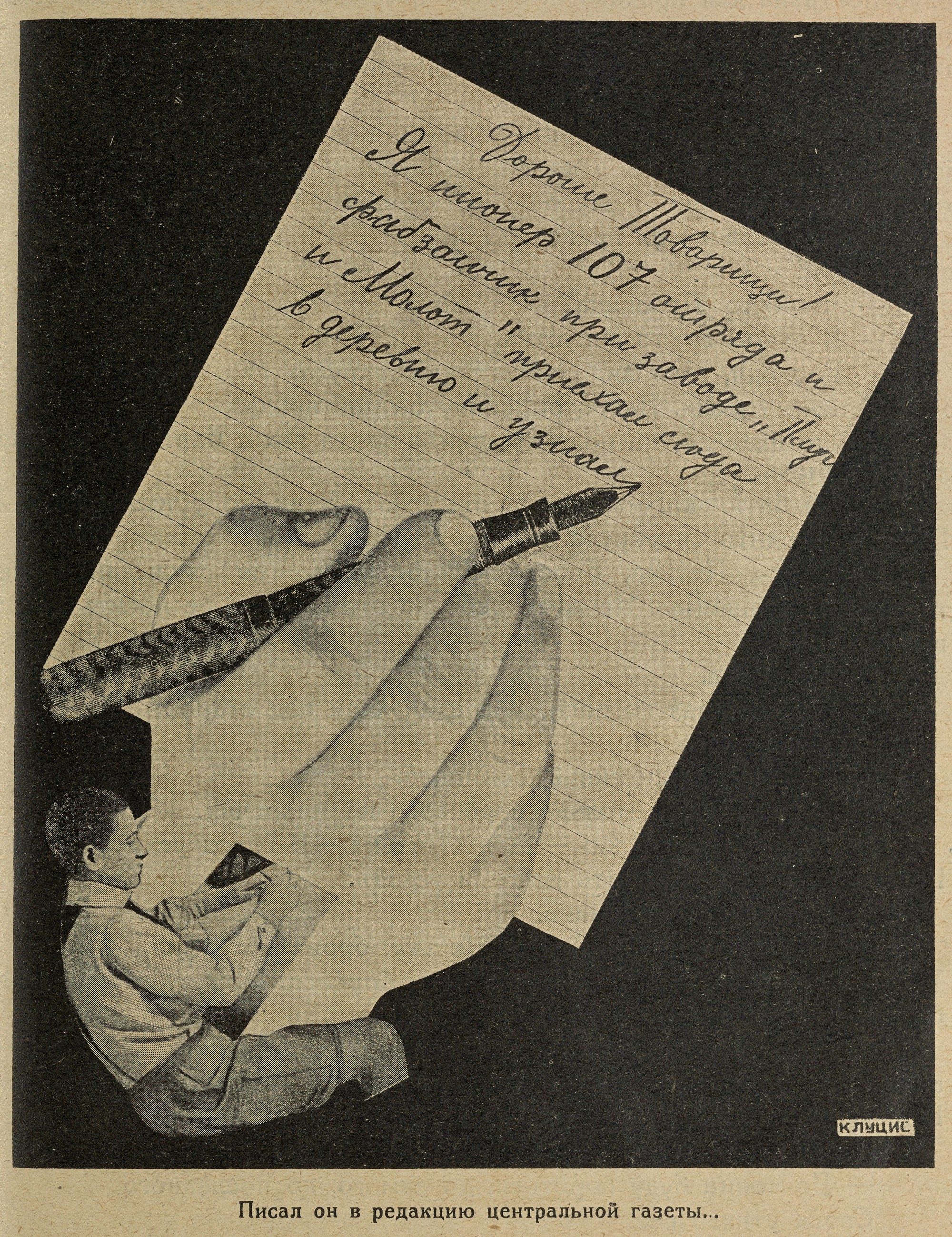

Почти ночью, когда все уснули, Петька зажег коптилку. Карандаш химический взял да лист бумаги из тетради выдрал.

— Дорогие товарищи! — писал он в редакцию центральной газеты. — Я, пионер 107 отряда и фабзайчик при заводе „Плуг и Молот”, приехал сюда в деревню и узнал в этой деревне вот что: тут самое настоящее буржуазное засилье. Самый главный буржуй тут — помещик Лопухин. Он с кулаками снюхался и орудует вовсю. Мельницу держат своей компанией. Общество хотело ее взять за себя, а они постановление изорвали и грозят переворотом — слухи распространяют, что Керенский правительство держать будет. Шкуры с мужиков дерут, всячески выжимают и деньги, и хлеб — и что придется. За помол втридорога берут. А помещик даже из моста, который у мельницы, статью доходную сделал: если надо бабам перейти за коровами на другую сторону речки, он с них за переход по 2 яйца берет. За купанье лошадей у плотины — 5 фунтов зерна (у плотины самое глубокое место, где купают лошадей). Прижимает людей, а лесовщика здешнего в свои руки взял. Живет он у помещика — и слушается его во всем... Дедушку моего, у которого я живу, из-за него оштрафовали на 40 рублей, амбар описали. А Мокей, кулак, сруб поставил для продажи и садом помещика пользуется, деревья рубит на дрова. Шлите скорей обследовать наше село, а то будет плохо. Пока общество добьется саду, — помещик его весь вырубит.

Писал он в редакцию центральной газеты...

Г. Клуцис

Окно в это время звякнуло.

Не успел Петька поднять головы, как камень пролетел над ухом. В ведро ударился, в помои, стоящие у порога. Стекла заблестели на подоконнике. Подуло в избу, сквозняк пошел, воздух свежий.

Старик завозился на печи.

— Ой!

— Чтой-то, Петенька?

— В окно кто-то запустил.

— Господи, господи, — зашептала старуха.

С печи слезла. Ведро опрокинутое поставила.

Пойло плавало, на полу крошки, а среди них с баранью голову лежал камень.

— Ай, батюшки! — вздыхала старуха. — Эдак-то убить могут! — Глазами сердито сверкнула.

— Брось, Петька, брось всякие затеи, — не связывайся, не тягайся с большими... Не жить тебе на этом свете, не носить головушки.

И заплакала.

—Вот наказал господь за грехи наши под старость!

Всхлипывала.

Слезы в сарафан синий собирала.

А старик молчал, только ворочался на кирпичах.

— Уйти надо от них, — думал Петька. — В город уехать лучше. Не досаждать им. Бросить все — и уехать.

Глаза поднял на Ленина.

Испытующе смотрит он на Петьку, брови нахмурил.

— А до революции он тоже один боролся. Может, ему труднее было, — мелькнуло в голове у Петьки.

— Нет, никуда не уйду. До конца буду держаться. Уйти — значит струсить. Старики в беде останутся. Амбар заберут у них. Еще хуже прижмет Лопухин.

И решил:

— До конца буду бороться, до самого, до последнего.

Снова утихло все.

Подушкой дыру в окне заставил.

Письмо дописывать начал.

— Вот, дорогие товарищи... Прервать письмо пришлось. Камень в окошко ко мне саданули, чуть голову не прошибли. Два стекла в окне разбили. Не иначе, — Мокей — кулак это сделал. На днях с угрозами приходил ко мне. Заметку я написал про него. Стращает меня... Потом еще вот что: помещик-то в именьи у себя живет. Дом у него большой. Я знаю, что по декрету он должен быть выселен, но как это сделать, не знаю. Нужен нам дом-то, — обществу собираться негде, — в сарае собрания бывают. Народного дома у нас нет. А я вот хочу отряд пионеров сформировать. Клуба у нас нет, работать негде. Спектаклем хочу их заманить. Пожалуйста, товарищи, пришлите кого-нибудь из центра обследовать наше село, да поскорее, а то у дедушки моего амбар отберут, — из-за меня он страдает, — я виноват тут. Насолил я тут Лопухину и кулакам всем.

Скорей, пожалуйста, отвечайте, товарищи.

С коммунистический приветом пионер

Петя Травин.

Адрес свой написал в конце.

Конверт сделал из бумаги. Склеил его мукой — и письмо вложил.

Уснул потом крепко.

19

Спал он до обеда.

Солнечные пятна по комнате бегали, будто разыгравшиеся котята, — по лавкам прыгали, по полу, зарывались в веник, лежащий у двери, в ведро с помоями залезали, в то самое, в помятое, — словно котята рыжие, чтобы полакать из него.

Глядела бабка на ведро, — ворчала.

А Петька сказал:

— Не ворчи. Встану и починю. Я умею починять.

— Как не уметь тебе!.. на то и учишься... чинил бы ведра, не совался бы в общественные дела, так лучше было бы.

— На все я учусь... и жить.

Письмо пошарил под подушкой. Тут оно.

За пазуху спустил его.

Улыбался.

Довольный чай пил.

Молчали старики.

И лепешек вкусных, горячих на столе не было.

А хлеб черный вкусным показался.

После чаю он сказал старикам:

— К тете я пойду, в Каргаши.

Забеспокоилась старуха. К Петьке ближе подвинулась.

— Да ты не серчай, Петя. Мы ведь добра тебе желаем. Не зря ведь тебе говорим. Мало ли как ни браним, — потому и браним, что — родной.

— И в самом деле, — заговорил старик, — куда ты пойдешь, — чем тебя тетка кормить-то будет? Она сама с корки на корку перебивается. Добра у нас не хватит что ли прокормить тебя?

Уговаривать стали.

Не захотелось им отпустить Петьку в Каргаши к тетке бедной. Ждали ведь его целую зиму. Сердце изболело. Родной он им.

Невзгоды забылись сразу.

Старуха под пол слазила. Яиц свежих достала.

— Я тебе яичек сварю, Петя.

— Я наелся, не хочу.

— Что не хочу... Что губы-то дуть?.. Родные ведь мы!

— Да я и не сержусь на вас... Что вы?.. Я ведь не надолго к тетке-то... Навестить хотел ее.

— Так бы и сказал... Лошадь бы запрягли.

— Я и пешком схожу.

— Что пешком... Лошадь-то так стоит, без работы, овес ест. Промять ее надо, а то застоялась.

Отговаривался Петька. Но от доброты стариковской да от заботы — не отговоришься.

Запряг старик лошаденку пегую, белыми да черными пятнами обклеенную, — и поехали.

Старуха за ворота провожала.

Яичек да сала в узелок навязала.

— Яички-то дорогой съешь, как захочешь... Протрясет ведь. А сала-то тетке дашь. Пусть она тебе поджарит его. И старику наказала.

— Ты уж, старик! смотри за ним, чтоб не нуждался он ни в чем. Денег захвати с собой, может, купить что понадобится.

И тепло было Петьке от радости да от доброты.

Еще больше в себе уверился.

Письмо прижимал под рубашкой, за пазухой. Согревал его.

Скрылась телега за домами.

А старуха вернулась домой. На коленки перед иконами темными пала. Просила богов своих древних, седых, чтобы исправили они дитя юное, неразумное, наставили бы его на путь истинный, на дедовский, шли которым — и деды и прадеды.

20

После поездки в Каргаши томился Петька, ждал. Высчитывал дни, часы, то время, когда придет письмо в Москву, когда прочтут его, какие примут меры и т. д. Верил, что приедет комиссия, разберется. От ожидания да от томления скучно стало. Дни и часы были долгие до бесконечности. К ребятам стал чаше ходить. У кузницы, на бугорке, встречал их. Костюм свой расхваливал перед ними. Трусики показывал, галстук красный. О здоровье говорил. Мускулы свои пробовал на их шеях. Книжки раскладывал перед ними, журналы пионерские. В руки давал их. Картинки в журналах разъяснял — и в „Пионере“ и в „Барабане“.

А однажды пришел и заявил им:

— Хотите, ребята, пионерами стать?

— Гы-ы.

— Пиванерами!

— А что мы будем делать?

— Отряд свой устроим. Книжки будем читать, учиться. Мускулы свои укреплять станем. Оденемся все вот так, как я, и будем ходить, маршировать. Барабан купим, футбол, — это мячик такой кожаный — с Мишкину голову будет.

— Гы-ы, — засмеялся Мишка.

И носом швыркнул.

— Пыль в глаза пустим кулаковым ребятам. В отряд их не примем.

— Гы-ы.

— А на што костюмы купим?

— Я уж придумал... Спектакли будем устраивать за деньги. На выручку журналы будем покупать, книги.

— А костюмы?

— И костюмы.

— Купили!..

— Н-но...

— Ей богу.

Обрадовались ребята.

— Давай, устраивай!

— А что нам делать?

— Я научу.

И книжку записную развернул, карандаш тоненький, синенький вынул.

— Записывайтесь, подходите!

— А нам ничего не будет?

— Да уж коли соорганизуемся, так никакой чорт нас не тронет.

— Валяй тогда.

— Пиши.

— Меня.

— Меня.

— Стойте, не толпитесь. Ты, Цыганок, отойди... не стеклянный ведь.

— Не лезь ты, Колька! В зубы дам.

— Вы, воронье, тише. Пионерам не полагается галдеть.

— А как?

— Организованно надо делать. В очередь становитесь!

— За свечками что ли?

— Не бузи... А то плюну, уйду.

— Пиши, Петька, пиши, — в очереди мы.

— Давно бы так.

Записал.

Выстроил ребят в один ряд и говорит: — Будь готов!

Г. Клуцис

На первых порах восемь человек записалось.

Ванька Цыганок первый в списке значился.

Посидели.

Поговорили.

Про московские организации говорил Петька. Правила пионерские объяснял. И тут же репетицию с ними устроил.

Выстроил ребят в один ряд — и говорил:

— Будь готов!

Ребята отвечали:

— Всегда готовы!

И руку ко лбу приставляли.

— Вместе надо делать, отчетливо... А то как кашу хлебаете.

— Гы-ы.

— Ты не так руку делаешь, — говорил Цыганок Гришке Бубенцу, стоявшему рядом. — Вот так надо.

И показал.

Руку лепешкой делал, на затыкок ее забрасывал.

— И сам-то не так, — смеялись над ним.

— Вот так надо.

— Нет, вот так.

И все вместе наперебой показывали, как надо делать. Увлеклись ребята.

Слушали.

Запоминали правила.

Ветерок дул. Раздувал их волосы. Рубашки пузырил. За штаны за широкие, заплатанные, хватал. Разные все ребята, — белоголовые, русоголовые, росту разного, — носы — у кого луковкой, у кого лягушкой, а у кого — стрючком гороховым.

А Петька ходил перед ними — и говорил и говорил, — что полагается делать пионеру, и чего не полагается.

— Будь готов!

— Всегда готов! — кричали ребятишки расходясь.

И дома перед лошадьми, перед коровами, перед столбами, стоящими на дворе, — вытягивались и говорили:

— Будь готов!

И радовались.

21

Петька в этот день особенно радостным был. Со стариком разговаривал, со старухой. Соглашался с ними, — что говорили ему. О Москве говорил, о ребятах московских. С кошкой играл, мяукал.

Ребята к нему приходили, кричали;

— Запиши нас в пиванеры!

— А правила знаешь? — спрашивал он их.

— Нет.

— Ступай к Цыганку, — он расскажет.

— Что это, Петя, за пиванеры такие? — спрашивала старуха.

Объяснял Петька...

— Господи, господи, — шептала она. Слова-то какие пошли нынче.

Опять задумываться Петька стал, будто облако какое нашло на него. Работу свою дальнейшую обдумывать стал. О спектакле думал, о помещении.

— Если не удастся у помещика дом отобрать, так в сарае спектакль устроим, — заключил он.

Ночью, которая быстро прошла, плохо спал. Во сне обучал ребят, работал с ними, говорил.

— Старик, уж не заболел ли Петька-то? — говорила старуха, тыча старого под бок. Что это он все разговаривает? Уж не лихоманка ли какая у него, не тиф ли?

С печи слезала. Подходила к кровати Петькиной, прислушивалась — дыхание запирала в груди своей высохшей, руку холодную, костлявую на лоб Петькин горячий клала.

Вздрагивал Петька.

— Кто это?

— Это я, — шамкала старуха. — Бредишь ты, паренек, очень. Не болен ли?

— Нет, бабаня, здоров я... Руку когда ты положила на лоб — Мокей мне приснился. Мы будто с ребятами репетицию делаем, а Мокей подошел — и по лбу меня поленом мокрым ударил.

— Господи, с какими ты словами спишь?.. Репетисый, репетисый... с такими словами бог знает что присниться может... Бога поминая, с господом спи.

Перекрестила — и ушла.

А утром бабы приходить стали со всего села.

Еще когда умывался Петька на дворе у чугунного рукомойника, когда фыркал, окачиваясь холодной водой с головы — пришла баба Аксинья, мать Гришки Бубенца.

Набросилась.

— Что ты, Петька — такой-сякой, не мазаный, — ребят наших мутишь? Пошто пишешь их без спросу родительского?.. Выпиши моего сейчас же. Не уйду я от тебя. Исколотить могут... Ишь какой гарнизатор нашелся, прости господи!

И другие приходить стали, кто с угрозами, кто с мольбой. Чуть на коленях не ползали, прося:

— Выпиши, Петя, Христом богом молю...

Уговорил Петька баб, — объяснил, что дурного тут ничего нет. Объяснил, для чего организация нужна и т. д. и т. д., — но не слушали бабы.

Половину ребят вычеркнуть из списка пришлось.

22

Недельки через две так, — человек неизвестный в деревню приехал. Куртка кожаная на нем и сапоги новые с высокими голенищами. Остановился он на краю, в последней избе. В новые ворота зашел и расположился в комнатушке, перед окнами которой высохшая береза стоит. Как взошел он в ту избу, так и пошли слухи по селу, лисицами по во всем дворам зашмыгали.

Струсили мужики — самогонщики. Аппараты свои самогонные разбросали. Подозрение иметь стали на человека приехавшего. Думали:

— Самогонщиков накрывать приехал.

— „Уголчека“, „уголчека“, — шептали мужики.

По всей деревне разошлось это слово.

В другие деревни перебросилось.

— „Уголчека“! „Уголчека“!

Слухи тайные пошли, вести.

У Жеребцовых в избе свадьба готовилась. Самогону было, наверно, сорок ведер. Больше всего страху пришлось им принять. Знали, что с первым обыском к ним пойдут. К соседям перетаскивать самогон, — все равно найдут. Да и соседям за чужой самогон отвечать — не радостно.

Плохо пришлось Жеребцовым. Больше всех страху приняли. Беда!

Собрался тогда Жеребцов к человеку этому, неизвестному. Самогону первяку, самолучшего, четверть взял. Пошел в последнюю избу, в ворота новые — и бух человеку неизвестному в ноги.

— Товарищ!..

Язык заплетается, как у пьяного.

Еле выговорил:

— Прослышали мы, зачем вы приехали... Известно... Свадьбу нельзя без самогону справлять... Жених я.

И четверть зеленой самогонки на стол поставил.

— Так что, товарищ... вы того... в положение войдите.

Посмотрел человек неизвестный на жениха, на самогонку зеленую все равно, что нюхательным табаком настоенную. Глазами стрельнул.

— Убери ее, — сердитым голосом сказал. — На глаза не показывайся с ней.

Опешил жених. Капли на лбу заблестели. И говорить не знает что. Стоит перед столом, перед четвертью самогона мутного, будто перед снарядом, который взорваться хочет.

А человек незнакомый, суровый, отвернулся — и спать ложиться стал.

Постоял, постоял жених — и пошел, самогонку на столе оставив.

— Стой! — крикнул тогда человек неизвестный.

Чуть не упал жених. У порога запнулся.

— Забери с собой... Я не за взятками приехал... Как твоя фамилия-то?

Как спросил про фамилию,

как схватил жених самогонку, —

только его и видели!

— Чудак! — говорил потом человек неизвестный.

А сам по дворам ходить начал. Разговоры повел разные. С толку сбились мужики. Подумать не знали, — зачем приехал человек этот. А спрашивал он про луга, про пашню, про сельсовет, про помещика иногда слово закидывал, про все помаленьку спрашивал.

Потом к Петьке зашел.

Посидел, поговорил.

Чаем старуха угостила его, огурцами солеными, капустой. Сидел он за столом. О том, о сем говорил.

Шутил.

Потом Петьку попросил, чтобы на двор сводил он его, — хозяйство бы показал. — Для статистики, мол, нужно.

Ушли на двор-то, а старик подумал:

— Опять комиссия какая-нибудь!

На дворе незнакомец Петьку за руку взял:

— Ты писал в редакцию?

Оторопел Петька.

— Говори, не бойся!..

— Я, — еле выговорил от радости Петька.

— Тише, чтобы не услышали. Поговорить надо.

На задний двор увел Петьку.

— Я из центра... Для предварительного ознакомления приехал.

— Из центра, из Москвы!

Чуть не закричал Петька.

Краска плеснулась в лицо.

Уши загорелись.

— Я ведь ждал!..

И все, что накопилось у него, — все высказал.

Долго говорили.

Все рассказал Петька, до капельки.

Жил этот человек неизвестный в селе.

Бумажки в Москву отправлял.

Петьку частенько видали с ним.

23

Ты, Цыганок, выучил роль-то, которую я тебе дал? — спрашивал Петька, сидя на камне на берегу, недалеко от кузницы. — Выучил, — говорил Цыганок, делая глаза свои круглыми, как черника-ягода. — Я по-настоящему сыграю, будто в самом деле... Только вон Егорка губастый с ролью-то не справляется: как я его начну бить, а он вместо, чтобы реветь, сам драться начинает. Чуть глаз не вышиб мне... Вот, посмотри.

И Цыганок показывал глаз свой, под которым синяк был, похожий на то, будто шкурки дряблой картошки приклеены под глазом.

— Что же ты, Егорка, изба твоя деревянная! — обращался Петька к белоголовому парню. — Я ведь говорил тебе, что сопротивляться не надо. Ты реветь должен, понимаешь, — ты барчук будто.

— Как мне не сопротивляться?.. Больно ведь!.. Цыганок, проклятый, по-настоящему бьет меня. Я ему говорю: — ты нарошно бей, а он взаправду лупит меня... Так ведь можно ребра перешибить.

— Что ж вы не ладите? — укорял их Петька.

— Ладим мы, — сказал Цыганок. — Я его бью потому, чтобы он по-настоящему ревел, а он не понимает это. Я по-настоящему хочу сыграть, чтоб все село от игры нашей ахнуло. — Во, мол, как!..

— Чтоб небу жарко было!

— Чудаки вы, право, бузотеры! — говорил Петька. — В театре все по-настоящему делается... так, для виду... Надо только, чтобы публике казалось, что это по-настоящему делается. А так, как вы хотите играть, — ни один артист не согласится, — ни за какие блины.

— Гы-ы.

— Положим, что застрелить кого надо по пьесе, — так в самом деле человека стрелять что ли?

— Г ы-ы.

— Эдак только мужиков обманывать, — недовольно согласился Цыганок, — не верят они.

— Поверят.