|

|

Вячеслав Курицын. Жды два равно. 1996

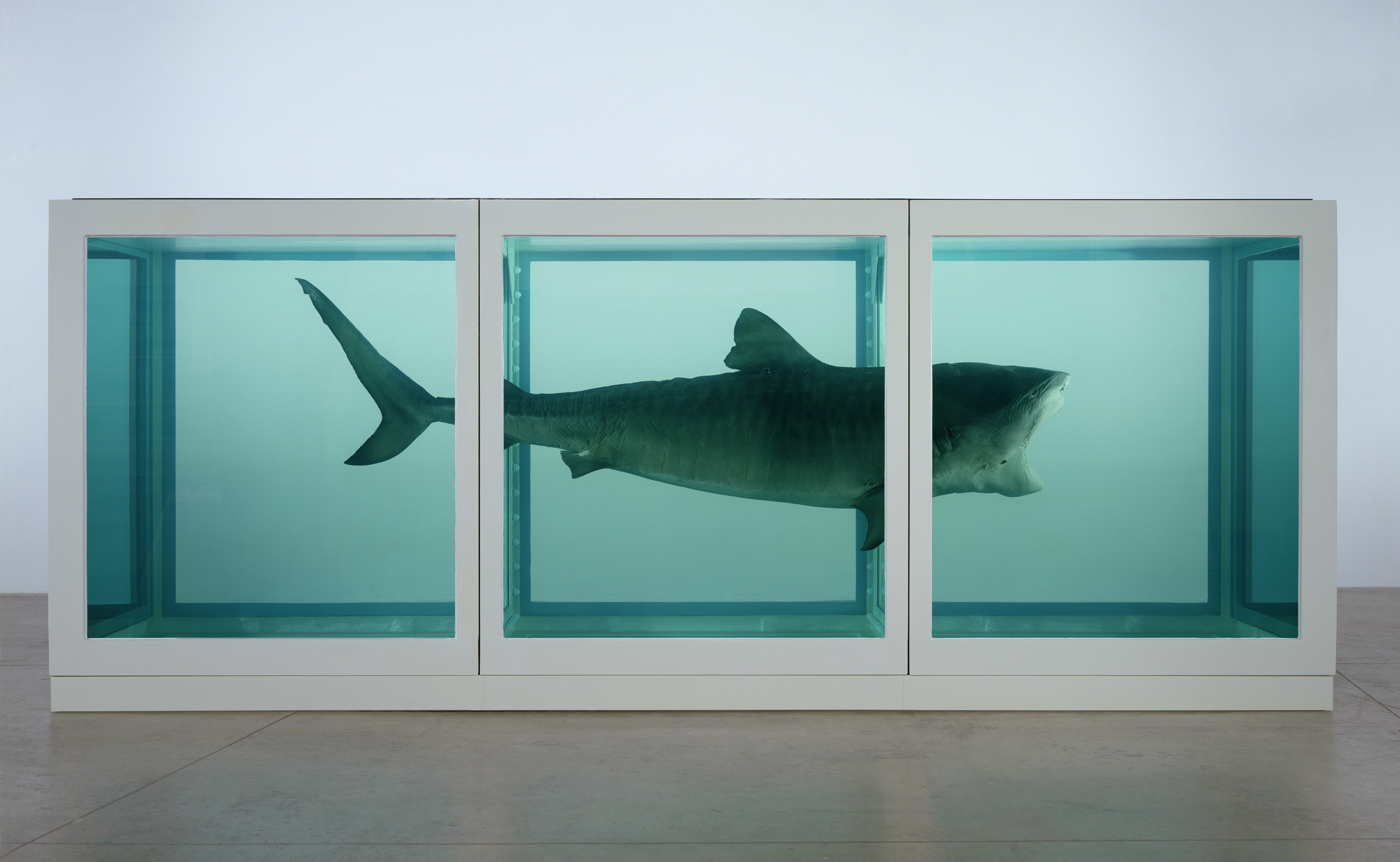

Дэмьен Херст. Физическая невозможность смерти в сознании живущего. 1991

Damien Steven Hirst. The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. 1991

Source: thewordmagazine.com

Вадим Белоусов, шеф-редактор TEHNE: «Примерно 20 лет назад в журнале „Октябрь“ я прочитал статью Вячеслава Курицына, в которой он поднимал проблему восприятия человеком большого количества умерших субъектов. В качестве примера Курицын приводил один миллион человек, умерших от голода в Эфиопии в 1983—84. Проблема принципиальной невозможности осознать и понять масштаб трагической гибели миллиона человек меня тогда глубоко задела. И многие годы спустя я возвращался к этому вопросу, пытаясь найти из него какой-то выход. В 2010 году мы с коллегами по летнему богословскому институту, проходившему в Подмосковье, предложили несколько вариантов решения этой сложной этической проблемы. Эти решения я выложил тогда в своем дневнике в LJ, а Вячеслав Курицын в комментариях указал, что постановка парадокса принадлежит не ему, а „уральскому писателю и художнику жизни Александру Верникову, на которого я ссылался в упоминаемой Вами статье“.

Данная статья Курицына (Жды два равно // Октябрь, 1996, № 9) вновь попалась мне на глаза в апреле 2020 года (до сего времени я помнил только, что она была опубликована в каком-то толстом литературном журнале в середине или конце 1990-х). Действительно, Курицын описывает парадокс, цитируя повесть Александра Верникова „Бессчетная жизнь. Занимательная арифметика, или Арифметика просветления“ (Урал, 1996, № 3. — С. 127—166). Сразу захотелось познакомиться с полным текстом произведения, а также в целом с творчеством Верникова. Оказалось, что его уже нет в живых, он умер в 2018 году.

Между тем, совсем недавно мне пришел в голову архитектурный вариант решения „Парадокса Верникова“, в котором миллион погибших воспринимается через коллективное строительство комбинаторного кенотафа из множества унифицированных элементов, количество которых равных количеству умерших.

В сети до сих пор не находится та самая статья Курицына*, которая задала мне вектор поиска на 20 лет вперед, поэтому я хочу восполнить этот пробел, опубликовав ее на портале TEHNE».

____________

* На magazines.gorky.media выложены многие, но далеко не все, статьи Курицына (к сожалению, в версии «OCR с ошибками», некоторые статьи неполные, лучше обращаться к оригинальным бумажным публикациям, как, впрочем, и всегда; а поскольку никто не совершенен, вот ссылка на факсимильный скан журнала Октябрь, 1996, № 9.

Жды два равно / Вячеслав Курицын // Октябрь, 1996, № 9. — С. 180—183.Жды два равноВячеслав КУРИЦЫН

Александр Жолковский недавно пошутил насчет редактора одного толстого журнала, который так часто апеллировал к «нашему читателю» (нашему читателю это не нужно, наш читатель этого не поймет), что можно было подумать, будто читатель сидит у редактора в шкафу и с ним можно в любой момент проконсультироваться. Помню, в свое время такие же шутки ходили в Свердловске про редакцию «Урала», только вместо шкафа в них фигурировал телефон, по которому «уральцы» могли связываться со своим читателем и выяснять, чего ему, собственно, зануде такому, надо (причем мерещился телефон без цифр, прямой такой, специальный телефон, или с гладким лбом вместо набиралки, или, может, с каким даже гербом). Читатель неизменно отвечал, что хочет здоровой традиции, безусловной нравственной чистоты и гармонической ясности.

И вот на этого самого читателя редакция «Урала», ни на секунду не переставая придерживаться принципов гармонической ясности, периодически вываливала совершенно дикую словесность, предназначенную или для эстетов, или (что, в общем, синоним) извращенцев. Видимо, так создается фон, на котором еще прозрачнее и светлее выглядит гармоническая ясность, но, так или иначе, именно со страниц «Урала» грянули в толстую печать орды авангардистов-постмодернистов, а позже именно здесь появился немыслимый в другом ежемесячнике эротический роман Андрея Матвеева (еще позже — еще более эротическое сочинение уральского классика Николая Никонова, писавшего ранее про лес, про природу да про войну). Любопытно, что чувствовал при этом свой читатель, замкнутый в красной коробке телефона без цифирек.

Странная это вещь — телефон без наборного диска. Сними трубку и обнаружишь на том конце некое очень маркированное лицо, которое, кажется, только и ждет, только для того и существует, чтобы ты снял трубку. Будто и впрямь живет внутри аппарата.

Но не более ли странная вещь — телефон с наборным диском? Вряд ли до конца можно поверить, что все так именно и происходит — ты набираешь/нажимаешь несколько цифр, всего только глупых цифр, а имеешь взамен целый голос как бы настоящего, живого человека. И как это несправедливо: ошибившись всего в одной цифре, попасть совсем в другую судьбу. Когда-то в «Урале» герой рассказа Игоря Богданова «И прочая жизнь» звонил девушке — трамвайному, контролеру по номеру талона-билетика: попал правильно.

А теперь в «Урале» номер три за текущий год Александр Верников сообщает читателю, что 2×2=4, 3×3=9, но при этом:

7×3=3, 8×3=6, 9×3=9, 4×4=7, 5×4=2, 6×4=6, 7×4=1, 8×4=5, 9×4=9, 2×5=1, 3×5=6, 4×5=2, 5×5=7, 6×5=3, 7×5=8, 8×5=4, 8×6=3, 7×6=6, 6×6=9, 5×6=3, 4×7=1, 2×8=7, 3×8=6, 4×8=5, 7×8=2, 8×8=1, 9×8=9, 9×9=9, 8×9=9, 7×9=9, 6×9=9, 5×9=9, 4×9=9, 3×9=9, 2×9=9, 1×9=9.

Все цифры перемножены друг с другом с надлежащей аккуратностью и заключены в симпатичную таблицу: собственно, простую таблицу умножения, очень похожую на школьную эвклидову, только в большинстве случаев результат перемножения оказывается другой. С этой таблицы и начинается обширное, листов на шесть, изложение, поименованное «БЕССЧЕТНАЯ ЖИЗНЬ. Занимательная арифметика, или Арифметика просветления».

Итак, известный прозаик написал арифметику. Литература, совсем ошалевшая от пертурбаций, как связанных с изменением ее социально-духовного статуса, так и не очень связанных, уж и не знает, какой себе выбрать объект. Ничего особо удивительного мы с вами в этом не обнаружим. Во-первых, сегодня, как мы уже устанавливали, самая интересная литература живет в областях якобы прикладных и маргинальных: в выпуске нашей рубрики за номером пять мы писали о жанре дневника, в номере семь — о ресторанной критике, а далее в наших планах порассуждать о политической журналистике, и обо всем этом — не как о маргиналиях, а как о «переднем крае» отечественной словесности, как о сегодняшнем состоянии той протяженности, что имеет где-то в себе Пушкина, Фета и Владимира Ленина.

Во-вторых, случались хронотопы, в которых гуманитарное и естественное, научное и художественное не горели особым желанием разделяться. Аристотель писал о физике, метафизике, о числах, о рождении, частях и передвижении животных в порядке единой литературной деятельности. Лукреций Кар изъяснял природу вещей стихами. Леонардо рассуждал «О языках свиней и телят в колбасах: о, какая грязь, когда видно будет, что одно животное держит язык в заду у другого!». Не очень придет в голову (тем паче в язык) понимать, что́ это — философия или изящная словесность? Или своего рода чертеж вертолета? Так что естественнее успокоиться на том, что и арифметика с математикой, и поэзия с «Жизнью насекомых» являются одним и тем же — ПИСЬМЕННОСТЬЮ.

У Верникова письменность интересная.

Начинается она, как уже было сказано, с арифметической таблицы, вернее, с двух таблиц. Одна умножения, вторая сложения. Строчки второй выглядят так: 1+2+3+4+5+6+7+8=9. Арифметическая операция, обеспечивающая такие, не самые тривиальные результаты, вполне проста (как и полагается базовой арифметической операции): в тех случаях, когда результат пифагорейского сложения или умножения становится двузначным (8×7=56, 8+7=15), элементы двусложного числа складываются между собой, пока не получится односложное (8×7=56=5+6=11=1+1=2, 8+7=15=1+5=6). Идеология этой операции прямо-таки брызжет скромностью, деликатностью, метафизической учтивостью: «Мы пытаемся не уходить тотчас от однозначных и простых чисел, едва бросив на них первый взгляд, толком не разобравшись с ними, мы не стремимся скорее прийти к большим величинам, не гонимся с места в карьер за величием...» Как знать, может быть, эта самоотверженная готовность отказаться от погони за величинами, столь целомудренно бросающая вызов шелудивому веку, и растопила сердце читателя «Урала»? Как. Знать.

Один из первых сюжетов, рассматриваемых Верниковым, визуальность получившейся таблицы, визуальность словесности. Изрядное количество страниц посвящается взгляду, путешествующему по таблице умножения — вверх-вниз, слева направо, от элемента к элементу: где именно и почему взгляду суждено споткнуться или изменить интенсивность, или изменить направление движения? «Есть ничем не стесненная возможность перескочить, перенаправить внимание на другое, любое место таблицы, ведь всюду цифры, одни только, одни и те же цифры! Встает вопрос выбора: в какое именно? Или, точнее, в какое цифрово?»

Визуальность письменности волновала, например, русских концептуалистов, во многом сделавших свою карьеру на проблеме «является ли текст картинкой». В строгой словесности эта проблема преломляется в эстетике «визуальной поэзии» (смотри об этом большую подборку в «НЛО» № 16), в играх с расположением текста (колонки Деррида или, скажем, пирамидки в «Месяце в Дахау» Сорокина), в желании обеспечить нетекстуальное бытование текста (опыты Л. Рубинштейна). Верников, обозревая некоторое количество возможных операций с таблицей-в-зрении, сводит их в итоге к медитации, к погружению в зрение по поводу орнамента: так опийный путешественник всматривается в узоры арабского, как и цифры, ковра. Между прочим, что касается арабов, Верников смолоду утверждал себя как писателя мистического, периодически находя этому тезису сильные подтверждения. Скажем, в начале девяностых он написал повесть «Зяблицев, художник», где изобразил тип современного творца искусства, оборачивающегося действительностью, а через пять лет на свердловском политическом небосклоне взошла звезда нового политика Евгения Зяблицева, быстро ставшего депутатом Госдумы. И когда Верников обратился в «Зяблицев-фонд» с тем, что предсказал его появление, Зяблицев назначил Верникову довольно значительную по писательским меркам стипендию.

Так вот, после упомянутой и достаточно убедительной психосоматически, но литературно тупиковой «свертки» Верников заново разворачивает ковер. В текущие культурно-социальные смыслы. Механизм работы с ними часто одинаков: интерес к упускаемой обычно из виду внешности, поверхности, очевидности, буквальности (цифральности) явлений, но тематическая щедрость обеспечивает этому довольно длинному повествованию изрядный беллетризм.

Вот зачин только одной такой развертки — чтобы вы сами почувствовали, как много может выжать из узора такая письменность. Сообщение: «С 1 января миллион человек умерло в Эфиопии от голода, вызванного неурожаем из-за сильнейшей за последние 100 лет засухи, сообщает агентство Рейтер». Анализом коротких газетных (или рекламных) синтагм убедительно занимался в свое время Сергей Зенкин (рубрика «Глоссы» в «Независимой газете»), следуя технологии «Мифологий» Ролана Барта (только что, кстати, эта книга в переводе Зенкина вышла в России). Какой-либо малозначительный (как бы малозначительный) факт речевой деятельности расшифровывался как манифестация той или иной ментальной установки, системы космогонических и культурных представлений. Сообщение «Ъ» о том, что госпожа такая-то на какой-то дорогущей машине столкнулась с, допустим, КАМАЗом, толковалось Зенкиным как противостояние блестящей амазонки чему-то заскорузло-хтоническому, косности космоса (я воспроизвожу этот пример по памяти, стараясь воссоздать не концепцию Зенкина, а дискурс). Верников эффектно преломляет эту традицию, заменяя анализ ментальностей на неожиданно брутальный «буквальный», телесный, фактурный подход.

Попытаемся представить себе в арифметической последовательности эту «гору трупов» или попытаемся «увидеть» ряд тех могил, или «групповых захоронений», или, кто поотважнее, может попытаться хотя бы схематически нарисовать миллион холмиков с крестиками (ведь эфиопы, если помните, христиане). Стоп, стоп! Прикинем сперва в уме, сколько бумаги, рисовальных средств и, главное, времени для этого понадобится: та-ак, допустим, беря по максимуму, я проживу 90 лет (ведь в нашей-то стране нет голода!), в 1 году, беря в среднем, 365 дней, умножаем 90 на 365 — в уме или столбиком на бумаге? — получаем 32 850 дней. Что — и всего-то? Но эта цифра явно несопоставима с миллионом. Сколько холмиков с крестами (получается изображение красных креста и полумесяца, только слегка перевернутое), изображая их самым схематичным образом, смогу я нарисовать за день, нет, сначала за минуту? Стоп, а сколько минут в сутках? 24 часа, в час по 60 минут, значит, 24×60 — та-ак, ровно 1440 (заметим, в сумме это число дает, конечно, цифру 9). Т. е., рисуя в минуту по могиле с крестом, за сутки я получу их вот такое количество. Но ведь я могу рисовать и значительно быстрее — скажем, чтобы рука не очень уставала, по 30 или по 20 за минуту. Но я ведь не буду рисовать это круглыми сутками, во-первых, мне потребуются перерывы на еду, на отдых, на отправление так называемых естественных потребностей, на сон, если я даже не буду заниматься ничем другим. Я ведь еще хожу на работу! Что, мне придется уволиться? Но кто тогда станет давать мне деньги и содержать меня для занятий такой «ерундой», ясно ведь, что никому не придет в голову сравнить меня за этим занятием с Микеланджело, расписывающим Сикстинскую капеллу, или, что звучит поближе и, как говорится, погорячее, с Гоголем, пишущим свои «Мертвые души»?! Кто же станет снабжать меня деньгами, даже если мне при этих занятиях понадобится минимум, или я сам обрекаю себя на ГОЛОДНУЮ смерть?! (Встряну на секунду: такого рода МОЛИТВА, такое самоотверженное ПОМИНАНИЕ мертвых эфиопов — собственноручно нарисованная могила или собственноручно вылепленная и поставленная свечка — есть, конечно, ничуть не менее духопорождающая и духораздирающая деятельность, нежели сочинение романа или малевание капеллы, так что на нее вполне можно дать даже и очень большой, так скажем, грант; с другой стороны, сам порыв столь чист, что, кажется, вознаграждение к нему и не прилипнет, такое высокое служение вполне достойно закончить себя голодной смертью. — В. К.) При учете всего этого вполне может статься, что всей жизни не хватит для изображения, даже предельно схематичного, могил этих несчастных эфиопов! Но я ведь просто могу сосчитать до миллиона или в уме, или опять же на бумаге. Не взять и написать число 1 000 000 (один миллион), а, начав с единицы, пройти все числа до 1 000 000, т. е. 1, 2, 3, 4, ну, и т. д. Однако будет ли это быстрее, чем рисовать всегда одни и те же бугорки и крестики? Вряд ли, скорее даже наоборот, если представить, например, такое число, как 869 577! И ведь сколько внимания мне потребуется, чтобы не перепутать, не сбить числовые порядки! /.../ В конце концов, если мне уж зачем-то хочется испытать сострадание, прикоснуться, стать хоть каким-то образом причастным к этой африканской трагедии — а иначе, спрашивается, зачем я вообще имею и слушаю радио? — то я могу сосредоточиться и хорошенько представить одного мертвого эфиопа: женщину? мужчину? старика или ребенка? Попытаться увидеть, как разлагается его плоть, как мухи ползают по его гниющему или засыхающему, спекающемуся на тропическом солнце мясу, как обнажаются его кости (кстати, какого они цвета у черных людей, у негров?)...» И так, так сказать, далее.

Такой тактильно-натуралистический подход не отвергает возможности появления «чисто» культурологических построений. Цифры и любовь, любовь к деньгам, как любовь к числам, анализ русских и английских детских стихов-считалочек, может ли быть воспетый Вертинским «альфонс по призванию» по второму призванию математиком, а не музыкантом-поэтом, проблемы первых петухов, второго экземпляра, третьего лишнего, четвертой четверти, пятого колеса, шестого чувства, седьмого неба, восьмого чуда света и девятого вала, номера на одеждах заключенных и хоккеистов, документы-мокументы, книга Гиннесса, карты-марты, рулетки-мулетки, Святая Троица, пронумерованные монархи и многое другое, имеющее отношение к повседневному счислению, не ускальзывает из поля зрения нашего пытливого автора, сколь бы он ни делал вид, что это поле зрения ограничено бахромами арабского ковра. Собственно культурологический аспект всех таких построений мог быть выражен и почетче (если не сказать, поинтеллектуальнее), но для «Бессчетной жизни» важнее другое. Во всяком случае, для меня в ней важнее другое.

Во-первых, очень, как мне представляется, ценное (9+9=9) стремление не отпускать от себя ни одной абстракции, не подумав хотя бы в полмысли о возможности ее натурализации: миллион эфиопов — так давайте найдем способ адекватного переваривания информации. Фактически любое современное информационное сообщение (и, кстати, большинство художественных сообщений: чем являются выставки концептуалистов и постконцептуалистов как не приглашениями к выстраиванию концепции?) при внимательном в него всматривании обнаружит очень сложную кодировку. В частности, окажется, что оно делает очень и очень размашистое допущение, предполагая в нас способность работы с такими понятиями, как миллион мертвых эфиопов, обычный стиральный порошок или готовность к компромиссам во имя гражданского мира (на самом-то деле компромиссы нужны тем же политикам не ради гражданского мира, а ради обеспечения собственного стабильного положения в завтрашней политической системе: но опять же, что есть гражданский мир, если не сумма таких стабильностей?).

Во-вторых, сочинение органично вписывается в как раз ныне набирающий силу в России процесс артикуляции множественности метафизик. Сломана Большая-Советская-Метафизика. Не без веселья, но и не без невроза прожито время постмодернистской аметафизичности (см. выпуск нашей рубрики в № 5). Сейчас, кажется, общество ощущает потребность в идеологии типа «нового консерватизма» или «постпостмодернизма», когда человек имеет возможность отдаться той или иной метафизике с головой (религии, наркотикам, социо-эзотерическим практикам типа астрологии), но общество при этом не будет опасаться возобновления модернистского террора со стороны тотального субъекта, ибо легитимирована смена метафизик. Потерявший веру (коммунистическую, православную, страшно сказать — даже профессиональную или социальную, что, кажется, сегодня сильнее религии и идеологии) не оказывается в «духовном вакууме», а может выбрать другую веру. Для этого мир должен быть набит метафизиками, как Библия — буквами.

Заново осмыслить (вполне традиционную, аж от Пифагора) метафизичность чисел — дело лакомое. Одним из самых ярких событий прошлого художественного сезона в Москве мне представляется акция Геннадия Йозефавичуса, который, будучи приглашен банком «Диалог» записать своим голосом текст для линии телефонного общения с клиентами (один... пять... март... четверг... нажмите звездочку... введите код... неправильный код... введите пароль... повторите ввод...), предложил композитору Антону Батагову написать на этот текст музыку. Получилось великолепно «бытующий» объект: произведение искусства и одновременно реклама (без отношений предшествования: обычно реклама снимается «как искусство» или готовая, скажем, картина суется в рекламу), текст которого написали не рекламщики, а сам объект рекламирования, то бишь банк. Но сегодня я чуть-чуть о другом: этот мир банковских операций, чисел то есть, и хитрых способов отношений между числами предстает в подобном сочинении как некое высшее пространство, живущее по своим магическим законам, к которому мы можем только тянуть свои руки и голоса.

Да и деньги, живущие в пластиковой карточке, вещь удивительно сильная: наша судьба (цивилизованная судьба на ужасающий процент доверена банковскому счету) решается не нами, не людьми, а какими-то недоступными нашему пониманию процессами внутри куска пластмассы.

P. S. Я имею к сочинению А. Верникова некоторое количество композиционных и математических претензий (в том числе и изрядных: принципы построения таблицы умножения часто никак не связаны с кусками «про жизнь», где речь о цифрах «вообще», а не о цифрах из данной арифметики), но им не суждено было попасть в сегодняшний текст. Известное дело: со времен Белинского русские критики пишут не о литературе, а об идеологии. Конечно, идеология интереснее.

2 мая 2020, 21:19

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий