|

|

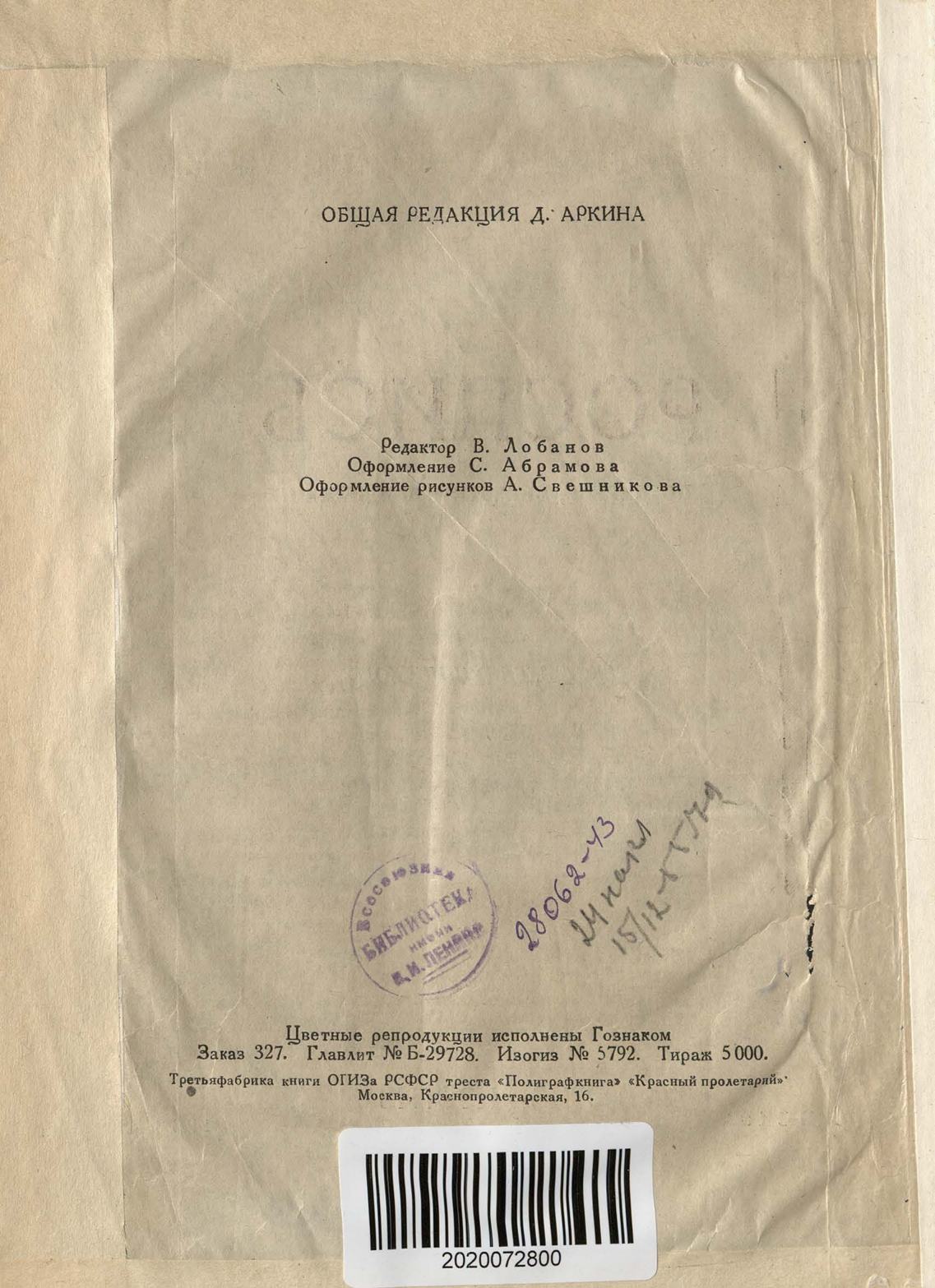

Бакушинский А. Роспись по дереву, бересте и папье-маше. — Москва, 1933Роспись по дереву, бересте и папье-маше / Текст А. Бакушинского ; Общая редакция Д. Аркина. — Москва : ОГИЗ—ИЗОГИЗ, 1933. — [8] с., 24 л. цв. ил. — (Декоративно-бытовое искусство).РОСПИСЬ

Декоративная роспись различных бытовых предметов — главным образом деревянных, составляет одну из интереснейших страниц в истории художественного творчества русской деревни.

Это творчество создало обширный круг тематических мотивов и стилевых приемов, развиваясь от первоначальных форм декоративного примитива до позднейших сложных композиций, испытавших на себе явные влияния художественной культуры города.

Есть стилистические признаки, соответствующие всему строю декоративного искусства деревни: праздничность, нарядная, яркая радость впечатления, орнаментальность и декоративность формы, любовь к обилию и композиционной тесноте, боязнь пустоты и свободных от украшения площадей, наконец отвлеченность и обобщенность самого образа, подчинение даже остро-бытовых сюжетов декоративным задачам украшения самых реальных предметов быта. Все это элементы той примитивной художественной концепции, которая обусловлена крестьянским мировосприятием.

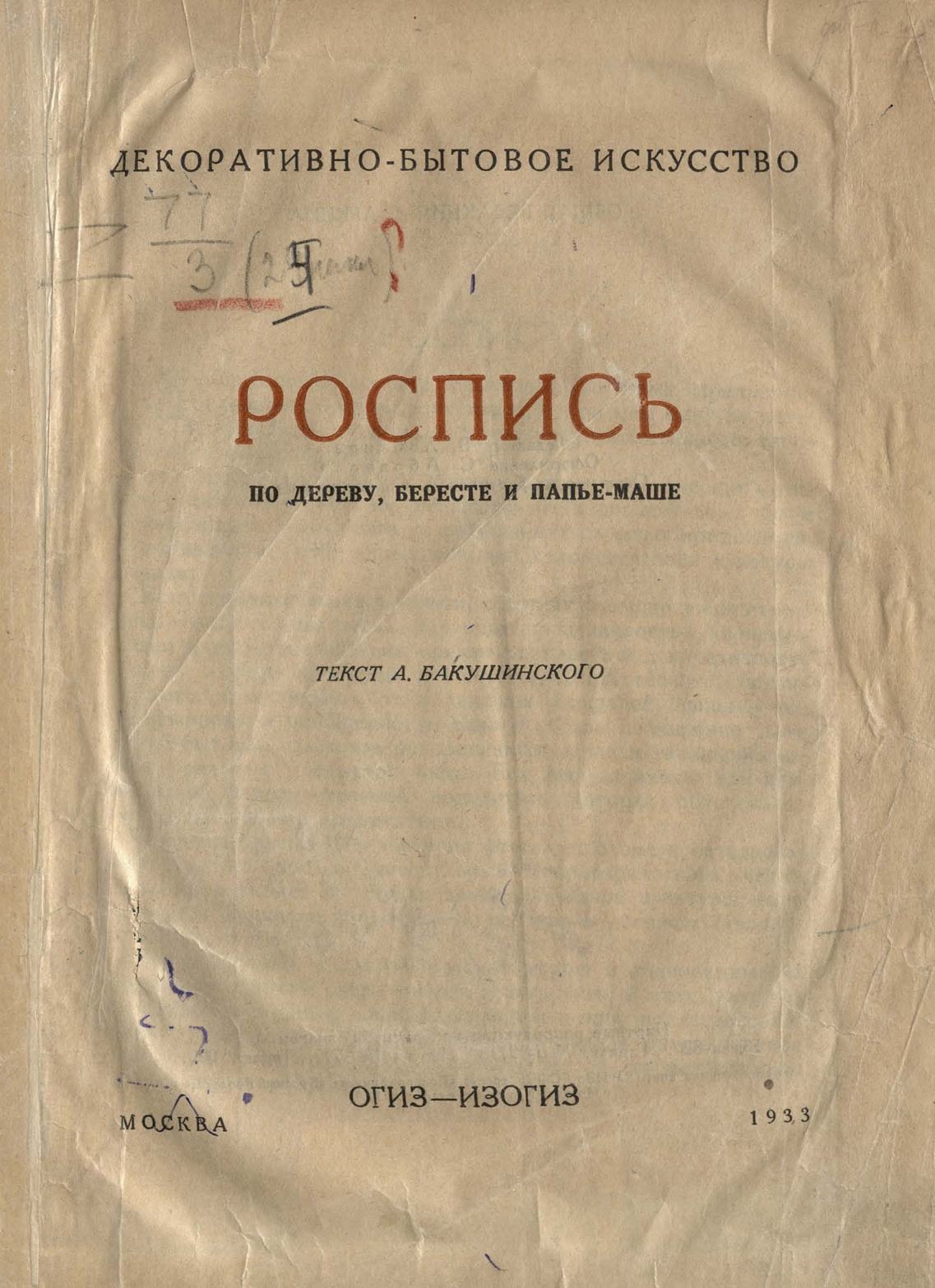

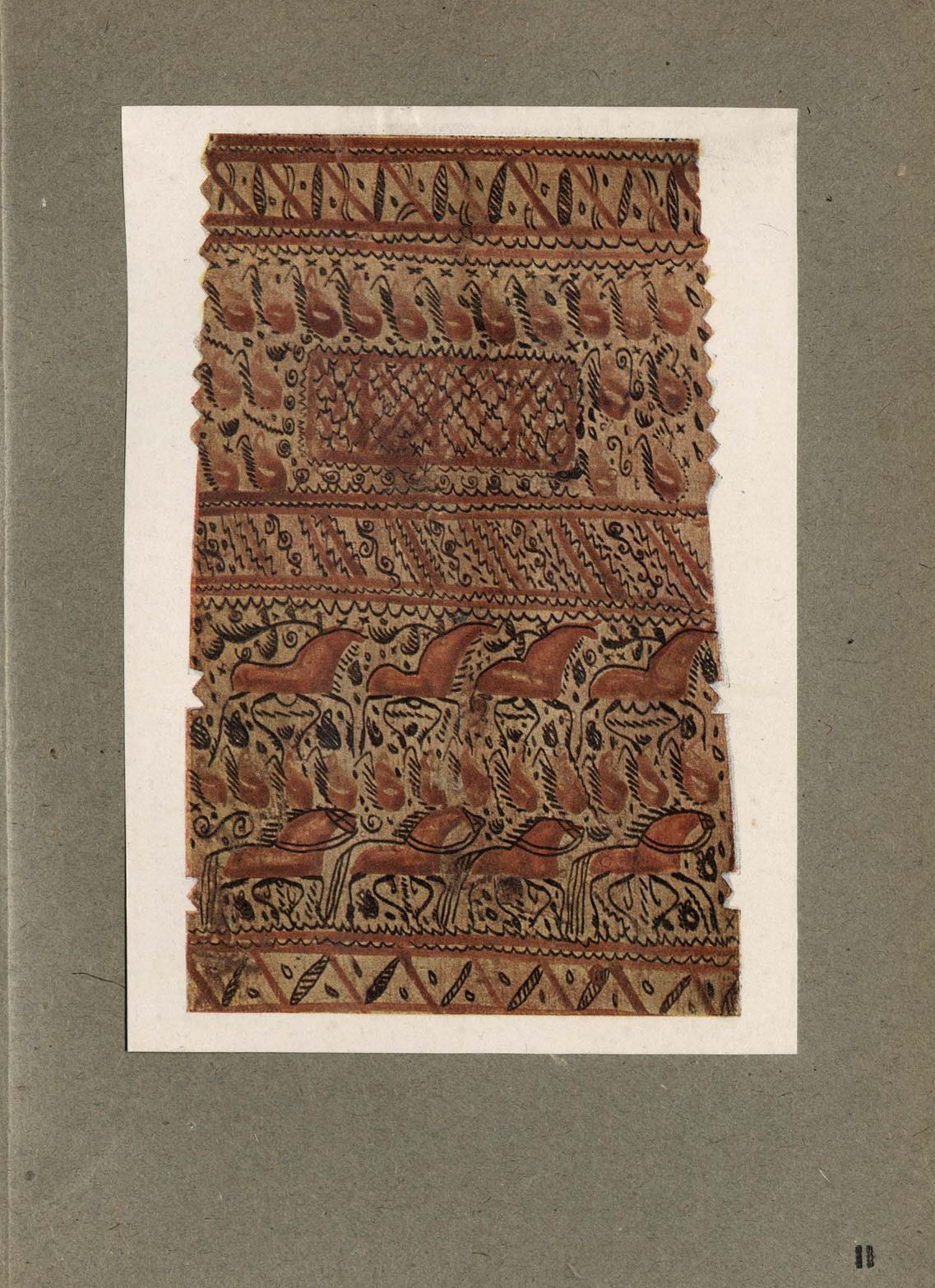

В самых бедных и культурно отсталых слоях крестьянства еще бытует тот орнаментальный «геометрический» стиль, который восходит к истокам земледельческой культуры человечества. Типичные образцы — в мезенских росписях (табл. 1, лев. рис., и табл. 2).

Беспредметные каллиграфические узоры и подчиненные их характеру мотивы растительные и животные в этих росписях отражают круг очень ранних земледельческих представлений. Они — пережитки первобытно-родового уклада жизни. Скупое сочетание темнокрасного и черного цветов на желтом поле подчеркивает рисуночный характер формы.

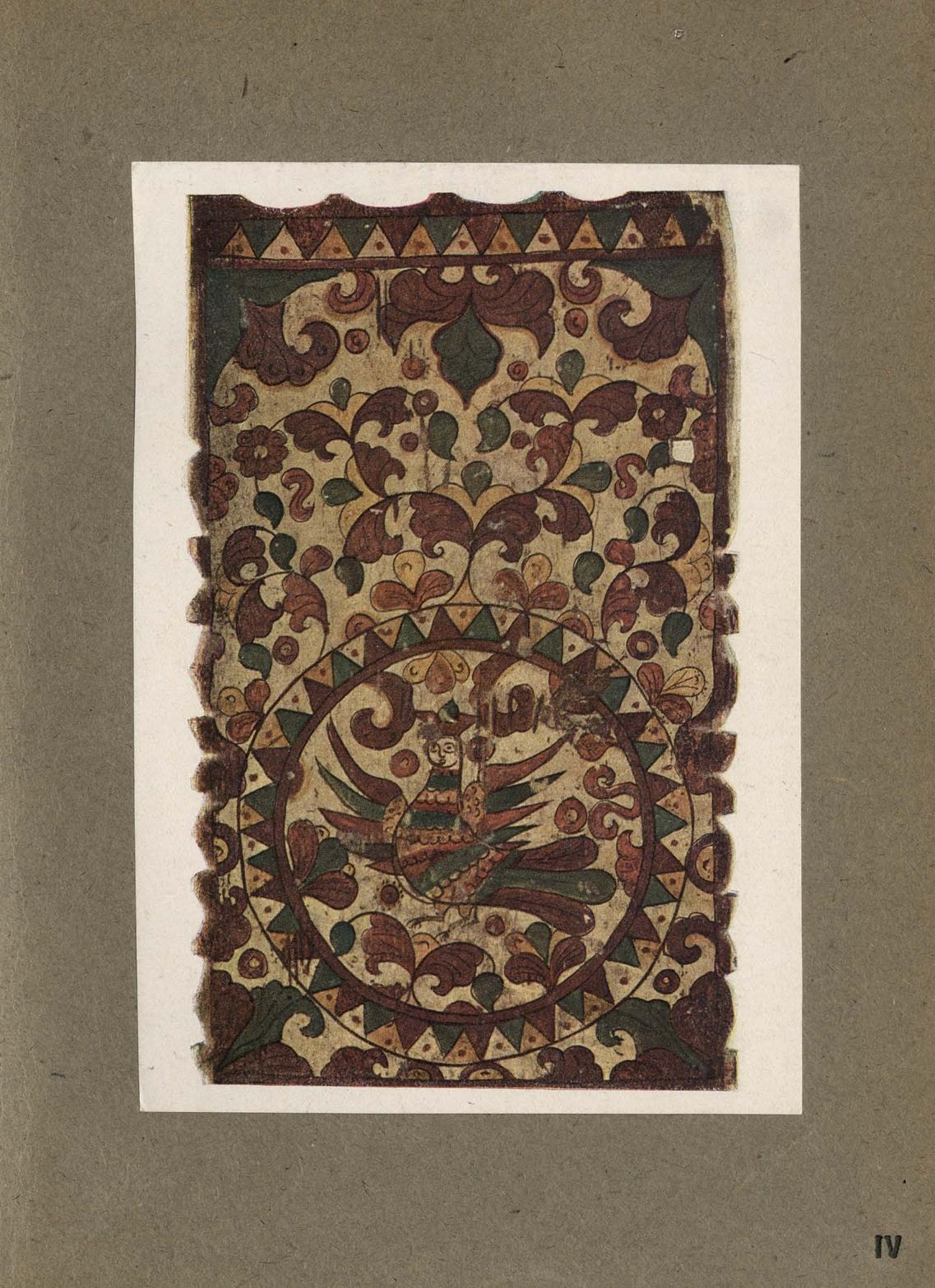

Более развитые формы росписи наблюдаем на предметах Северо-двинского и Архангельского районов (табл. 1, 3, 4, 6, 7, 8). Они красочнее, сверкают радугой красных, желтых, зеленых цветов. В их композициях орнаментальность подчинена уже декоративным задачам. Бесконечное, открытое движение форм сменилось замкнутым построением с каким-либо центральным образом (рис. на табл. 3). Этот образ нередко бытовой. Преобладает пышный растительный орнамент.

Позднее появились сюжеты из быта боярства XVII в., дворянства и купечества XVIII—XIX в., в орнаменте — пышные — «травы» барокко (таб. 5).

Это уже искусство средних и зажиточных слоев крестьянства, уходившего из-под гнета экономически социальной эксплоатации и принимавшего под влиянием такого процесса воздействие культуры классов эксплоатирующих. Это искусство и развивалось быстрее, усиленно впитывая в себя чуждые элементы и все более перерождаясь в своей социальной сути.

С середины XIX в. в декоративно-бытовом искусстве деревни происходят глубокие сдвиги, вызванные развитием товарных отношений, ростом промышленности. Продукция деревенских ремесленников — «кустарей» попадает на широкий рынок. Развиваются кустарные промыслы, обслуживающие уже не только бытовые запросы деревни, но поставляющие товар городу, приспособляющиеся к его запросам и вкусам. Из декоративно-бытового искусства деревни возникает художественная кустарная промышленность, вскоре находящая себе дорогу и на заграничные рынки.

Больше всего связи с традициями старого искусства русской деревни в «хохломских» изделиях Нижегородского теперь Горьковского края (табл. 10, 11, 12). Сначала это была крестьянская утварь, предметы украшения домашней обстановки, с заимствованными формами вещей и украшений до псевдо-«русского» стиля и модерна включительно. Технически — это переход от обычной крестьянской живописи к лаковому производству. «Лукутинские лаки» своим появлением еще меньше, чем «хохломские» изделия были вызваны запросами крестьянства. Главными покупателями были средние и высшие слои дворянского и буржуазного общества. Лукутинское дело было пересадкой с Запада, из Германии, созданное купцом Луктиным. Рабочими на его «фабрике» лаков были подмосковные крестьяне. Преемницей этого дела стала работающая и ныне Федоскинская артель.

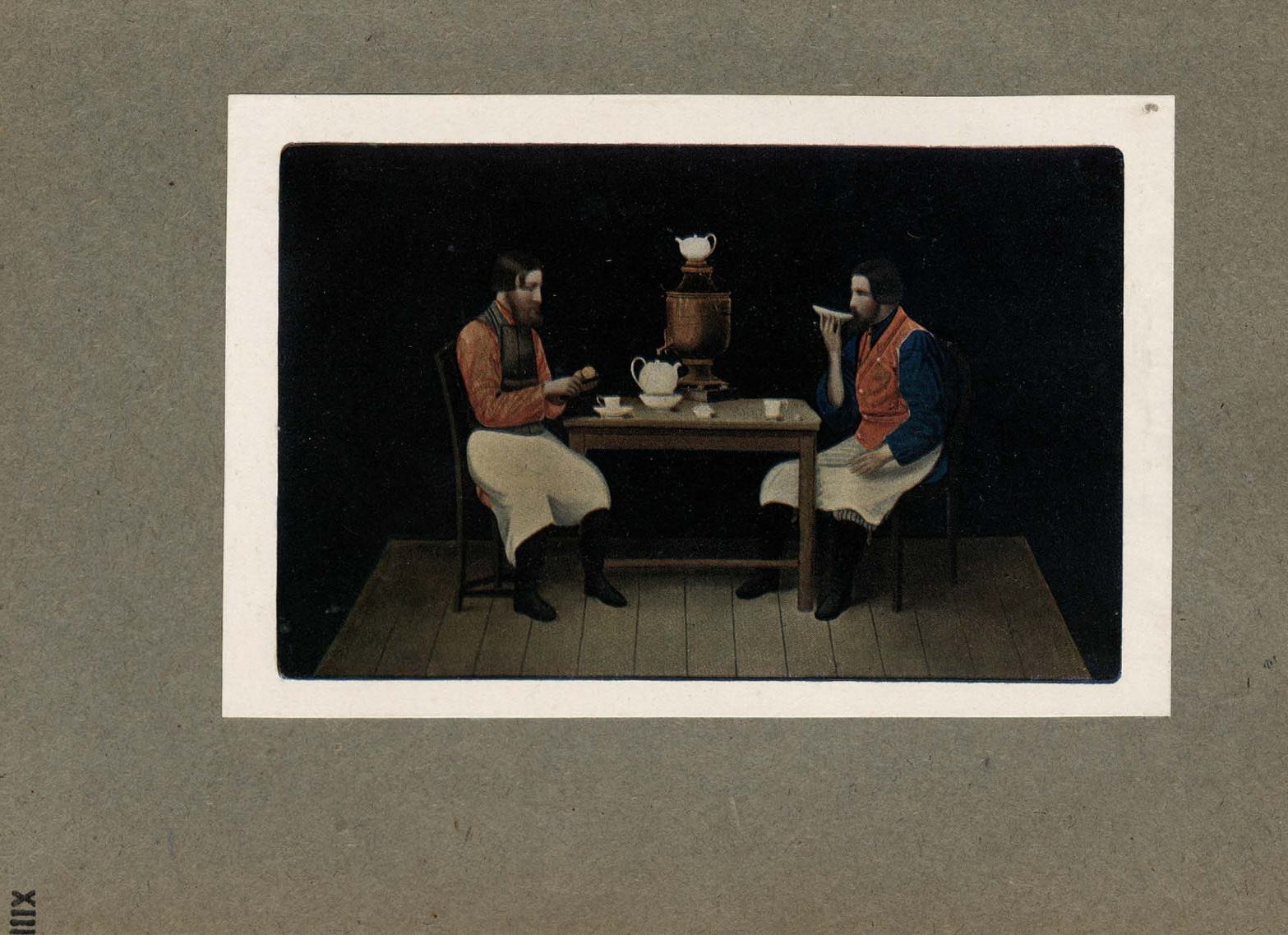

Вся красота и своеобразный характер этих лаков — в прекрасном традиционном уменьи сочетать с яркостью цвета, пластичностью и некоторым примитивизмом образа (табл. 13, 14) богатство и силу черного блестящего лакового фона.

Это уже не отвлеченная декоративность раннего крестьянского стиля, а примитивный, наивный реализм, сильный своей скупой и простой выразительностью.

Полным контрастом стилю «лукутинских» лаков является стиль лаков Палеха, старинного центра иконописного искусства. Стиль Палеха — сложное единство аристократических влияний до-Петровской Руси, дворянского искусства XVIII—XIX вв. и остатков крестьянского мировоззрения средних слоев деревни.

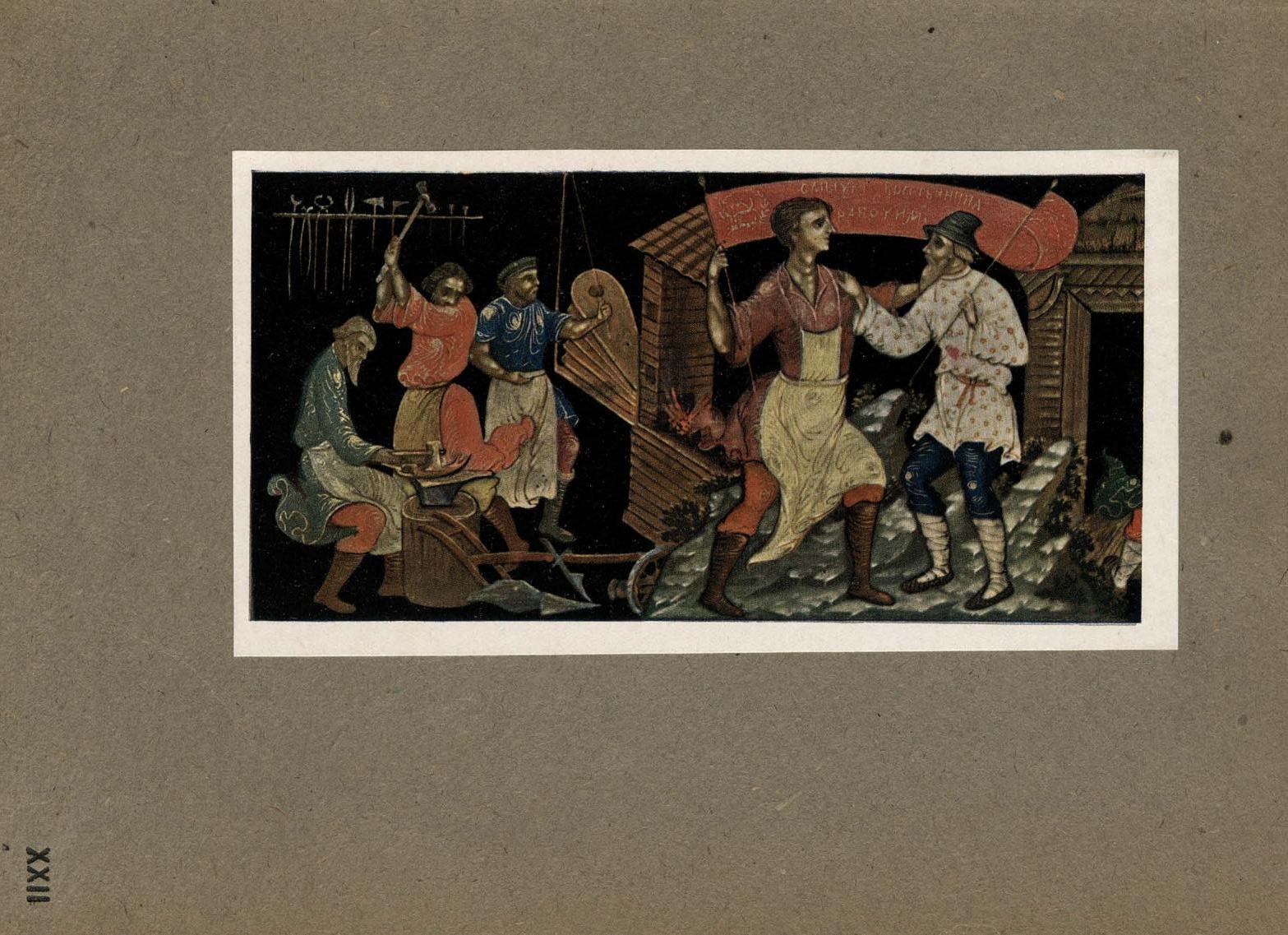

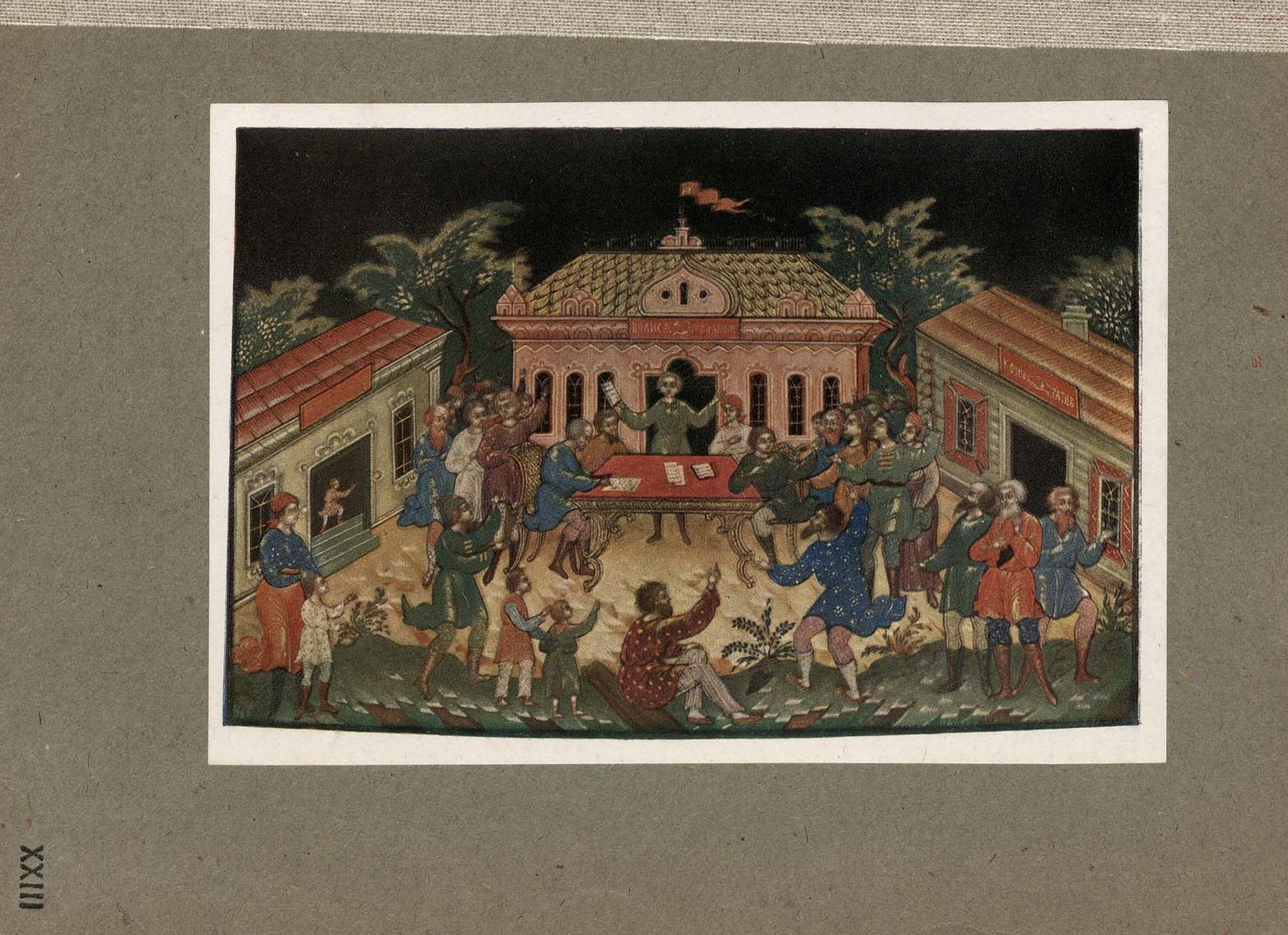

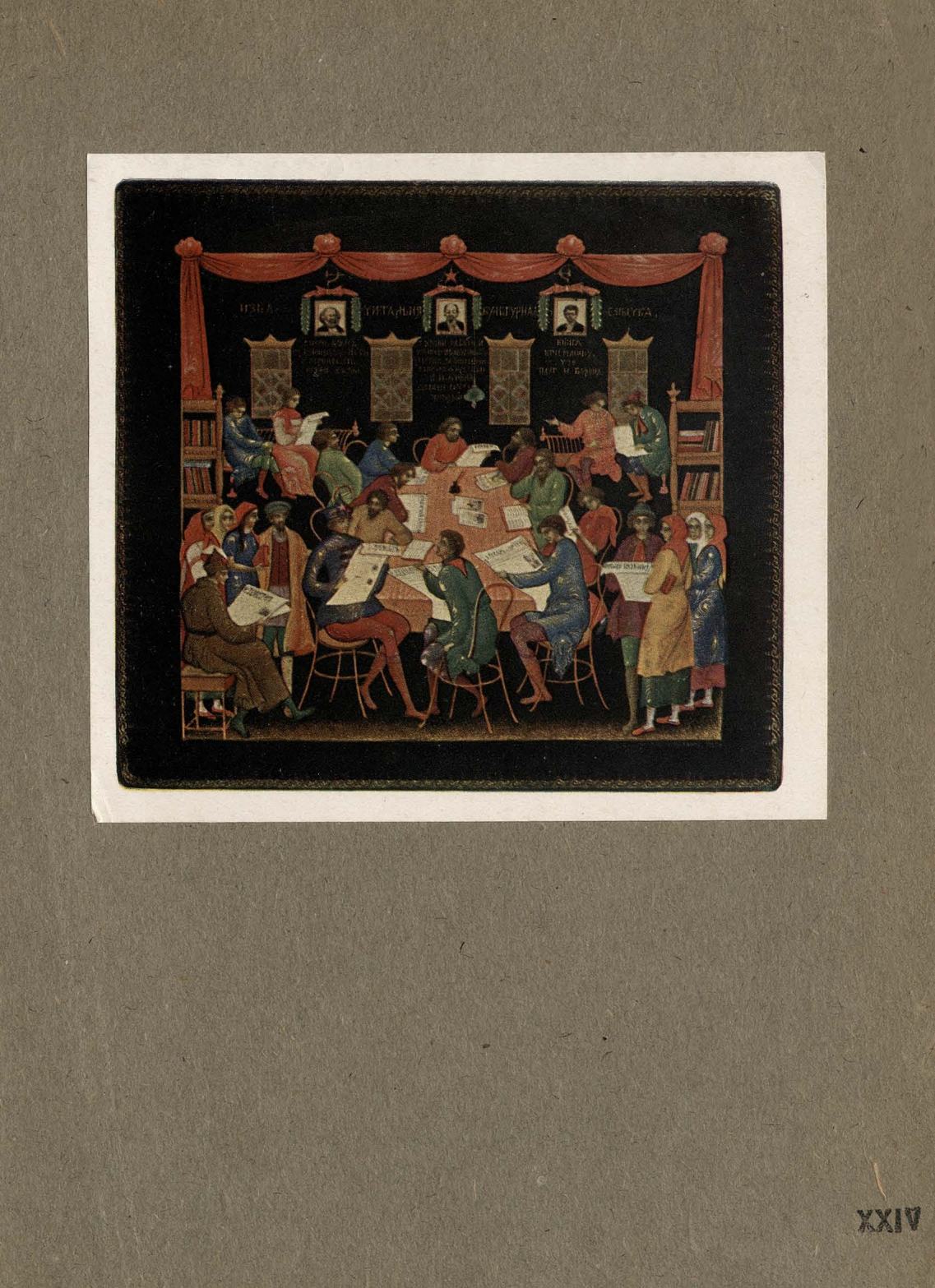

В течение второй половины XIX в. искусство Палеха постепенно вырождалось. Революция пробудила творческие силы, направив их в совершенно новое русло. Ремесленник-иконописец превратился в подлинного художника. Он уж не копирует теперь старые канонические образцы. Он чутко откликается на окружающую его жизнь. Он отражает темы революции, подъем советского строительства (табл. 22, 23, 24). Его захватывает лирика пейзажа (табл. 18, 21), черты старого и нового крестьянского быта (табл. 15, 17). Рядом с ними мотивы старинных преданий, своеобразная экзотика этих образов: фантастика битв (таб. 20, 21), охот (табл. 17), сказки (табл. 18).

Палех с огромным эффектом применил к росписи под лак старинную иконописную технику, превратил расписанную бытовую вещь под полированным лаком в драгоценность, сверкающую самоцветами и золотом тончайших штрихов.

Палех с его коллективом мастеров стал не только очагом нового искусства, но и крепким ядром местного колхозного движения. Палех — яркий показатель тех беспредельных возможностей, которые пробудила революция, освобождающая творческие силы масс. Палех намечает один из возможных путей перерождения искусства деревни в нечто новое по содержанию и форме.

Только поиски в этом новом направлении, открытом революцией, могут спасти искусство Палеха от общей неизбежной участи примитивного искусства и всякой его стилизации.

Общий культурный процесс, переживаемый страною, глубоко отразится на всем характере крестьянского искусства. Его творческие силы, традиционные формы и художественно-технические навыки будут питать прежде всего огромное движение самодеятельного искусства коллективизированной крестьянской массы, найдут совершенно новое отражение и в искусстве профессиональном.

А. В. Бакушинский

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

I. Прялки слева — мезенского, справа — северодвинского типа. Северный край.

II. Деталь расписной лопаски мезенской прялки. Северный край.

III. Прялки северодвинского типа. Северный край.

IV. Деталь расписной лопаски северодвинской прялки XVIII в. Северный край.

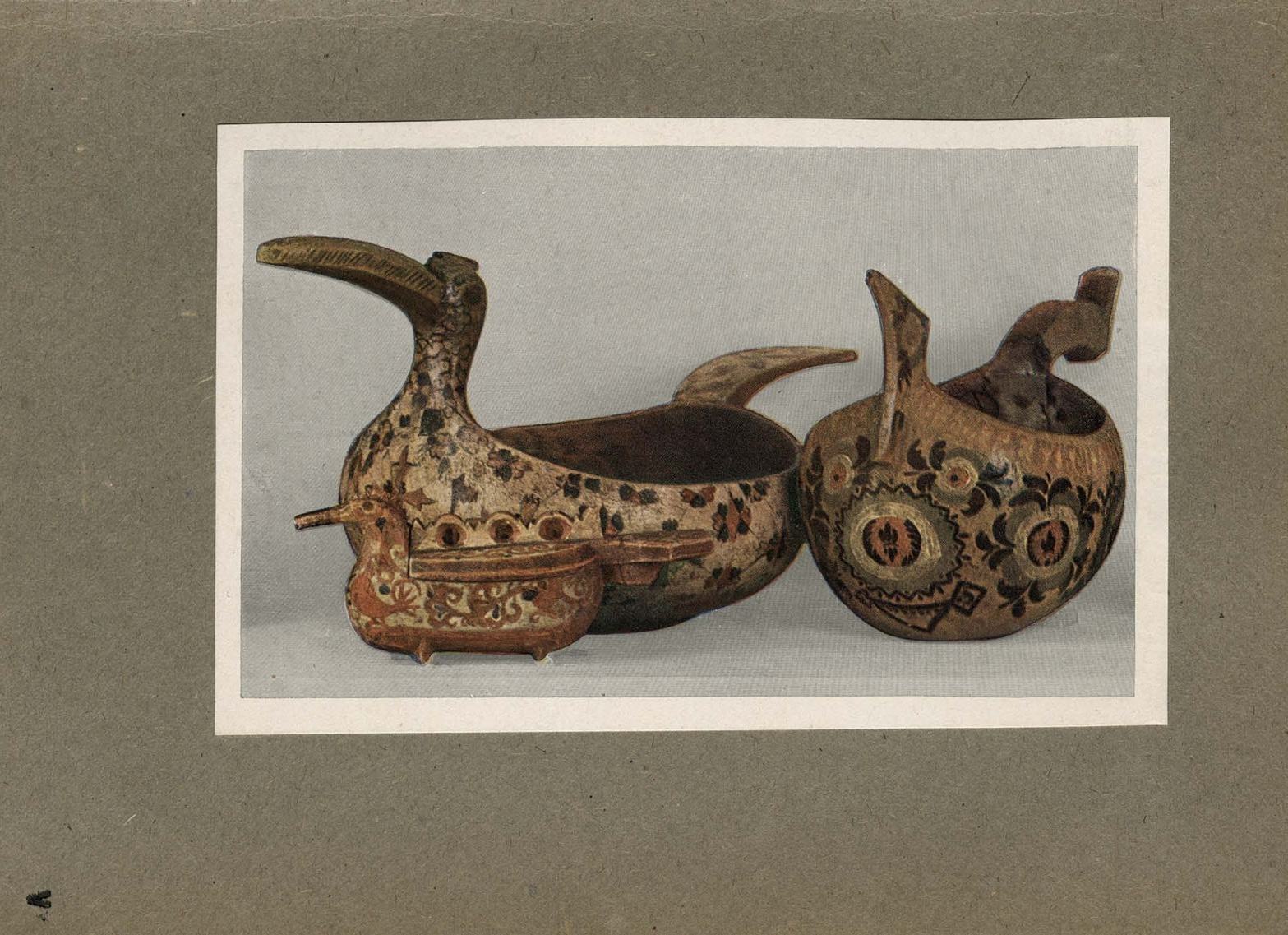

V. Две ендовы для кваса или пива и солонка XVII и XVIII вв. Северный край.

VI. Деревянные расписные подсвечники и канделябр XVIII в. Северный край.

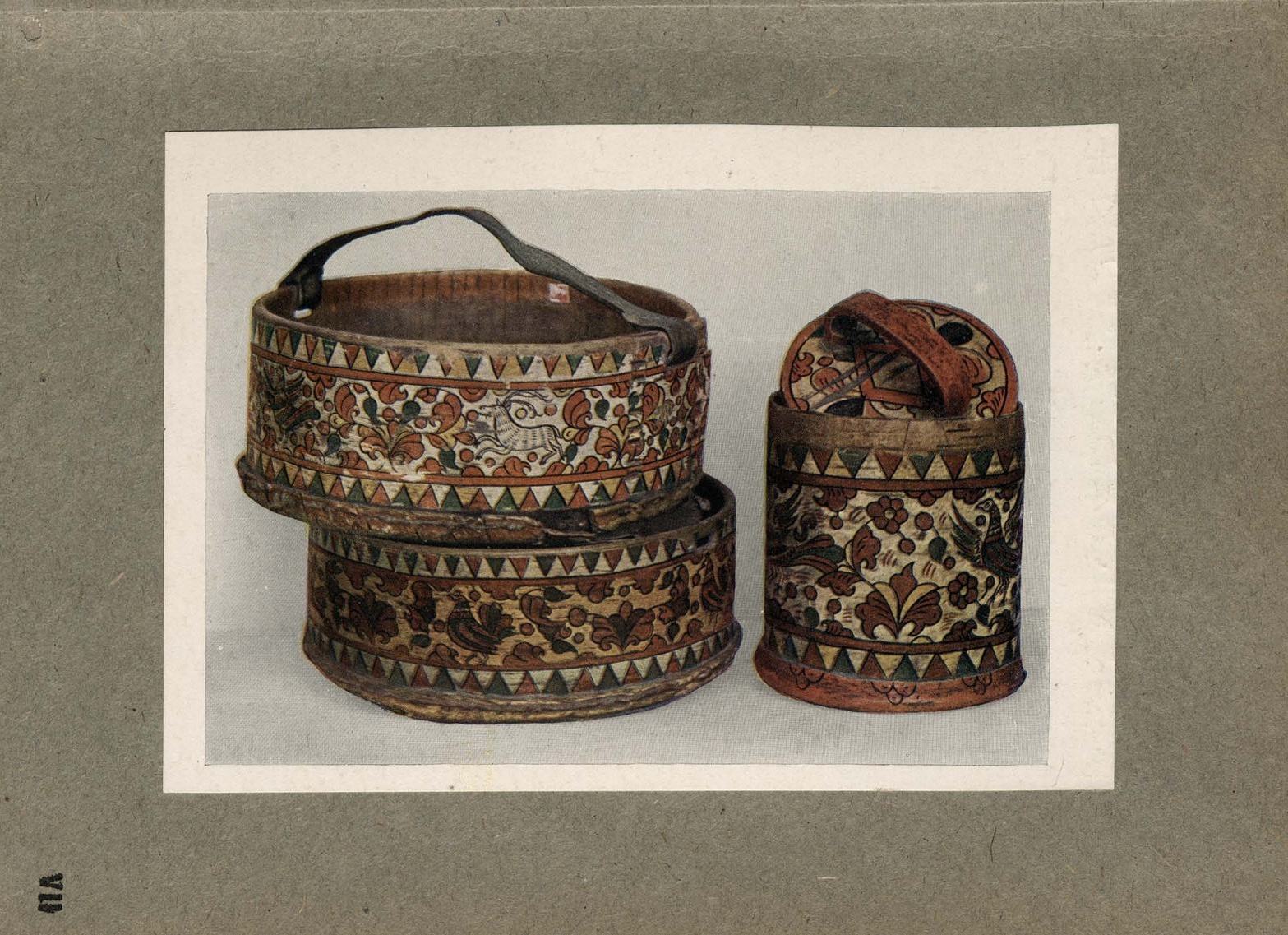

VII. Берестяные лукошки и туес архангельской работы XVII и XVIII вв. Северный край.

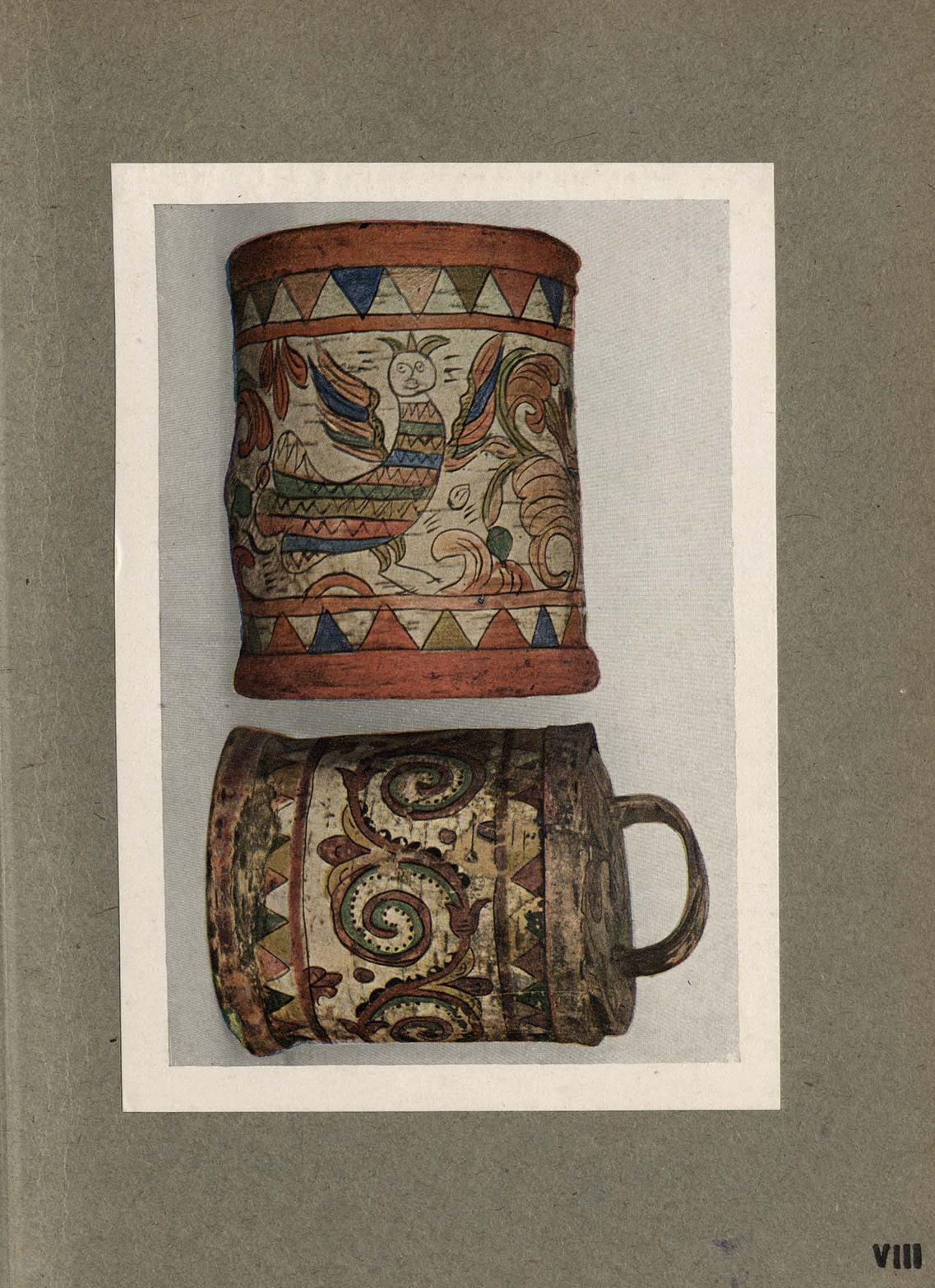

VIII. Берестяные туеса архангельской работы начала XIX в. Северный край.

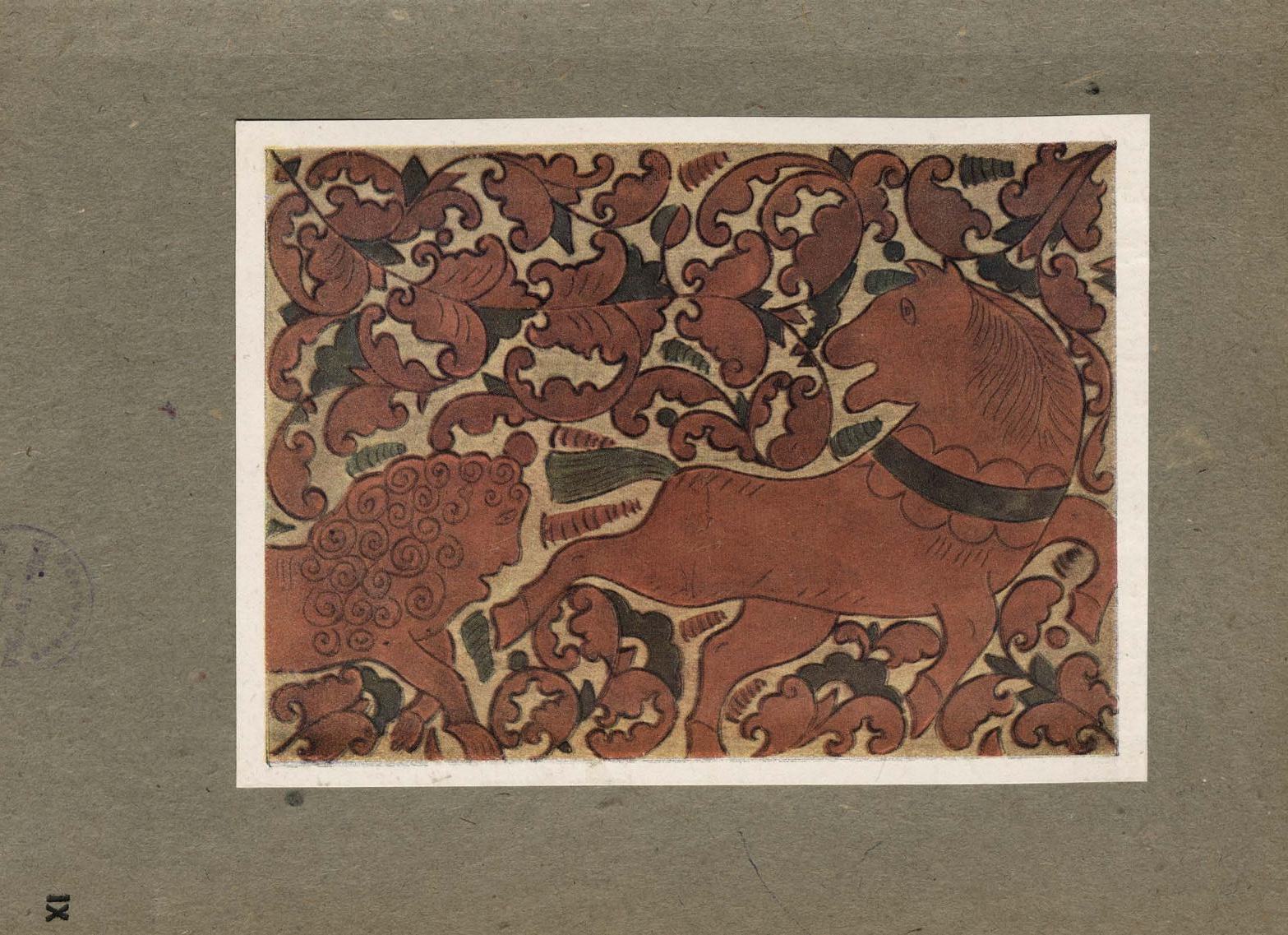

IX. Часть крышки берестяной расписной коробки XIX в. Сергиевская роспись. Московская область.

X. Сергиевские и хохломские расписные деревянные изделия XIX—XX вв. Московская область. Сергиевская роспись.

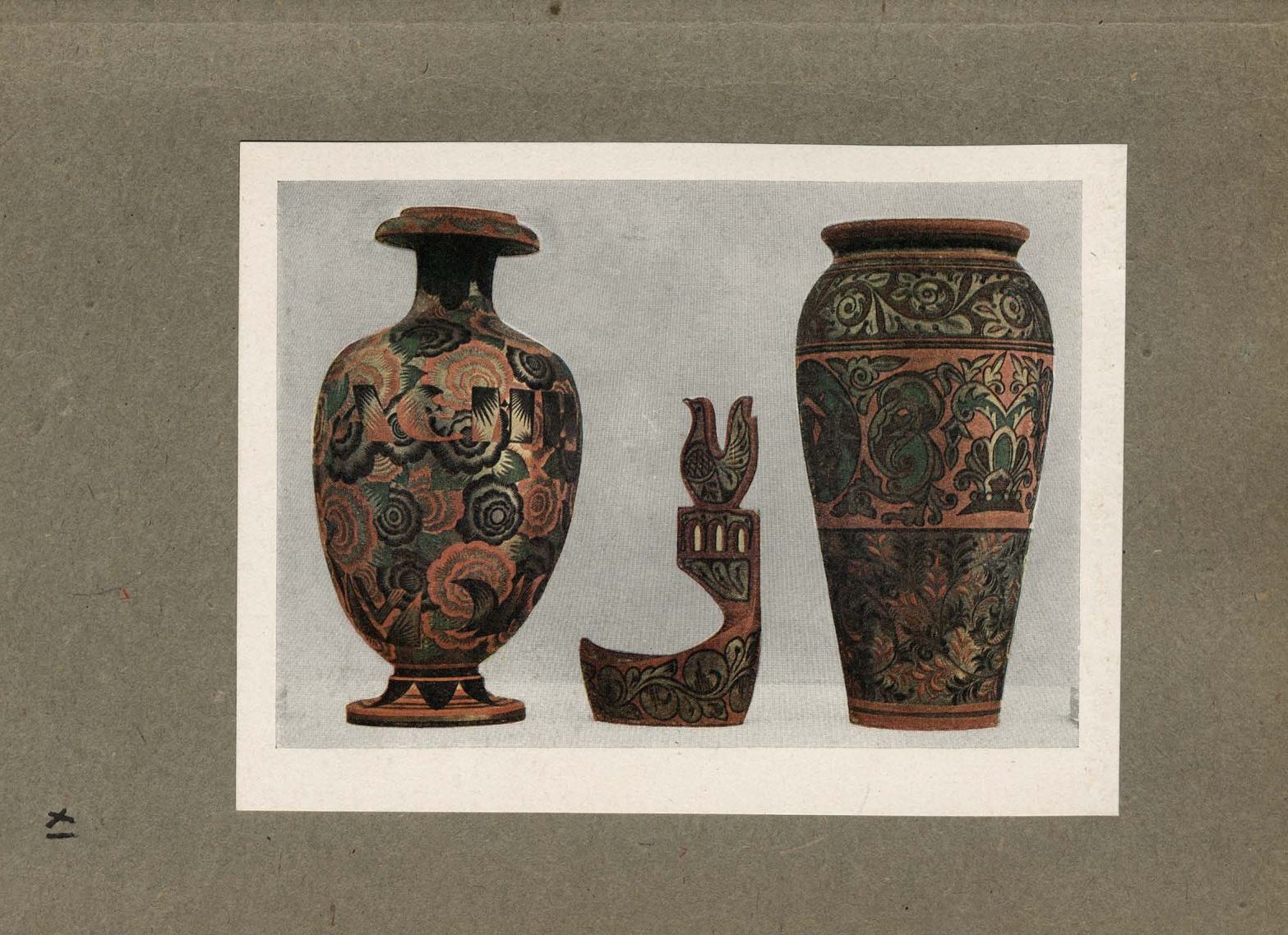

XI. Вазы и пепельница. Хохломская роспись XX в. Горьковский край.

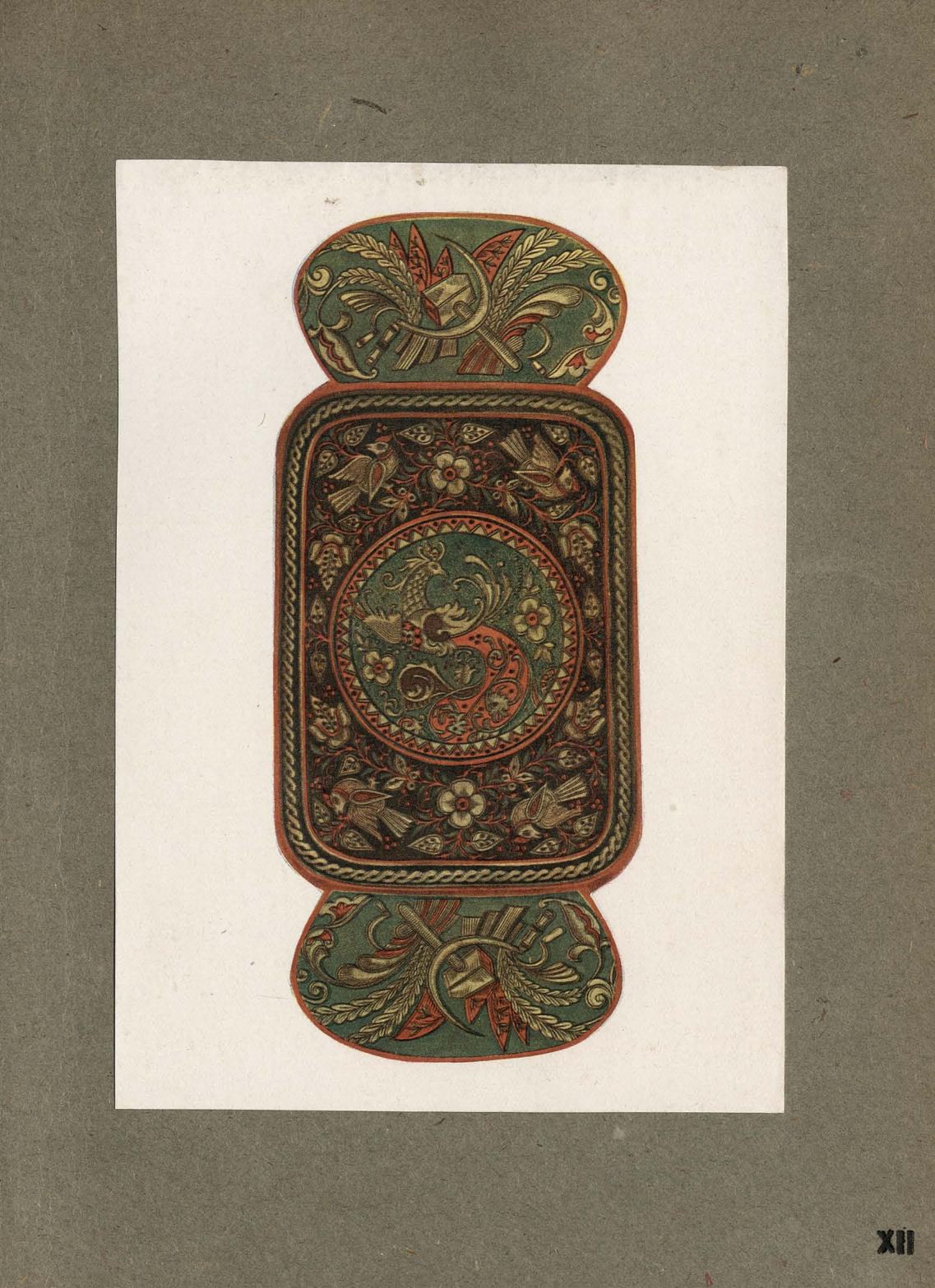

XII. Подносик. Хохломская роспись XX в. Горьковский край.

XIII. Чаепитие. Живопись по папье-маше XIX в. «Лукутинское» производство. Московская область.

XIV. Тройка. Живопись по папье-маше XIX в. «Лукутинское» производство. Московская область.

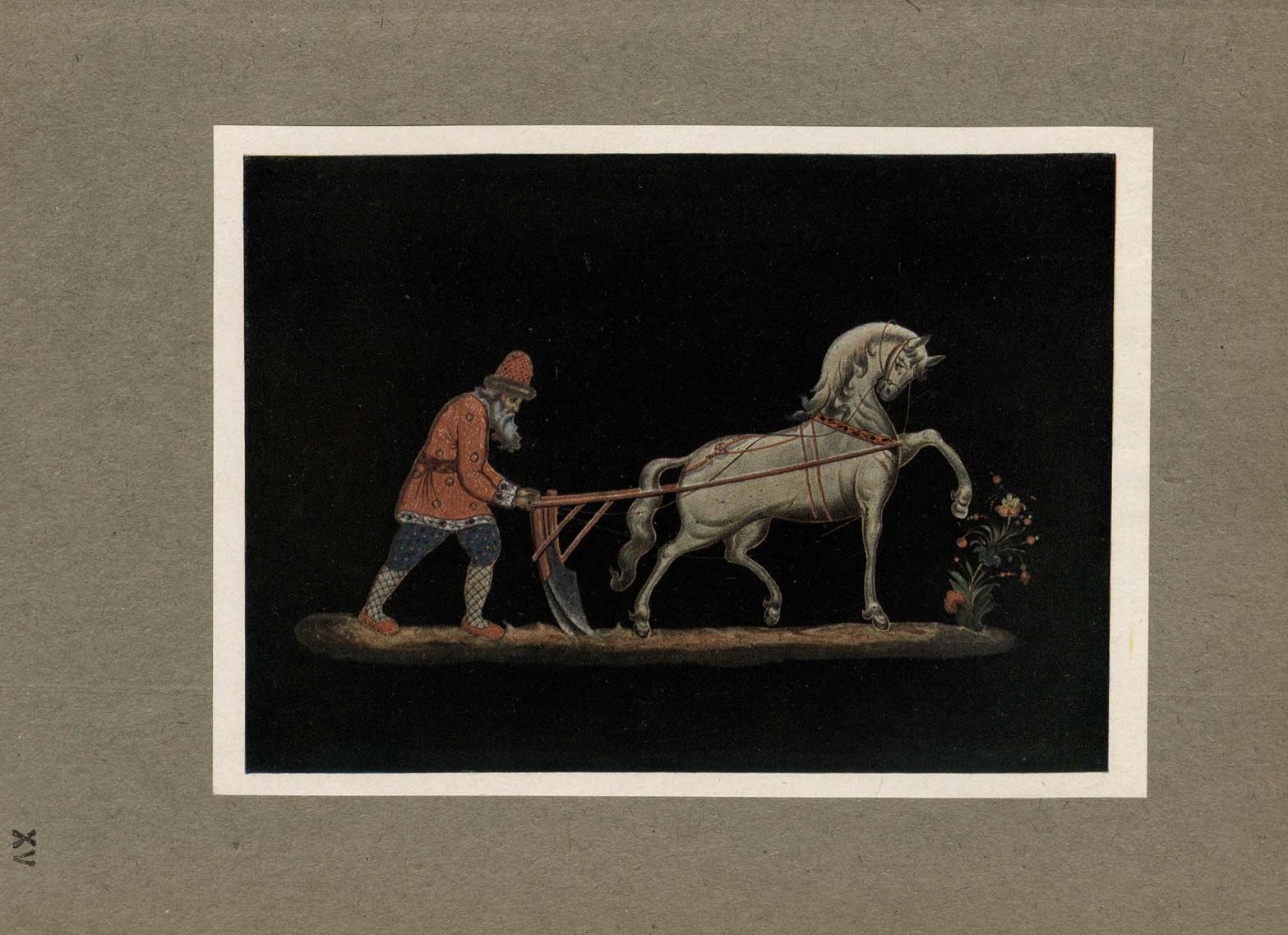

XV. Палехские лаки Пахарь. Работа И. И. Голикова (1929 г.). Ивановская область.

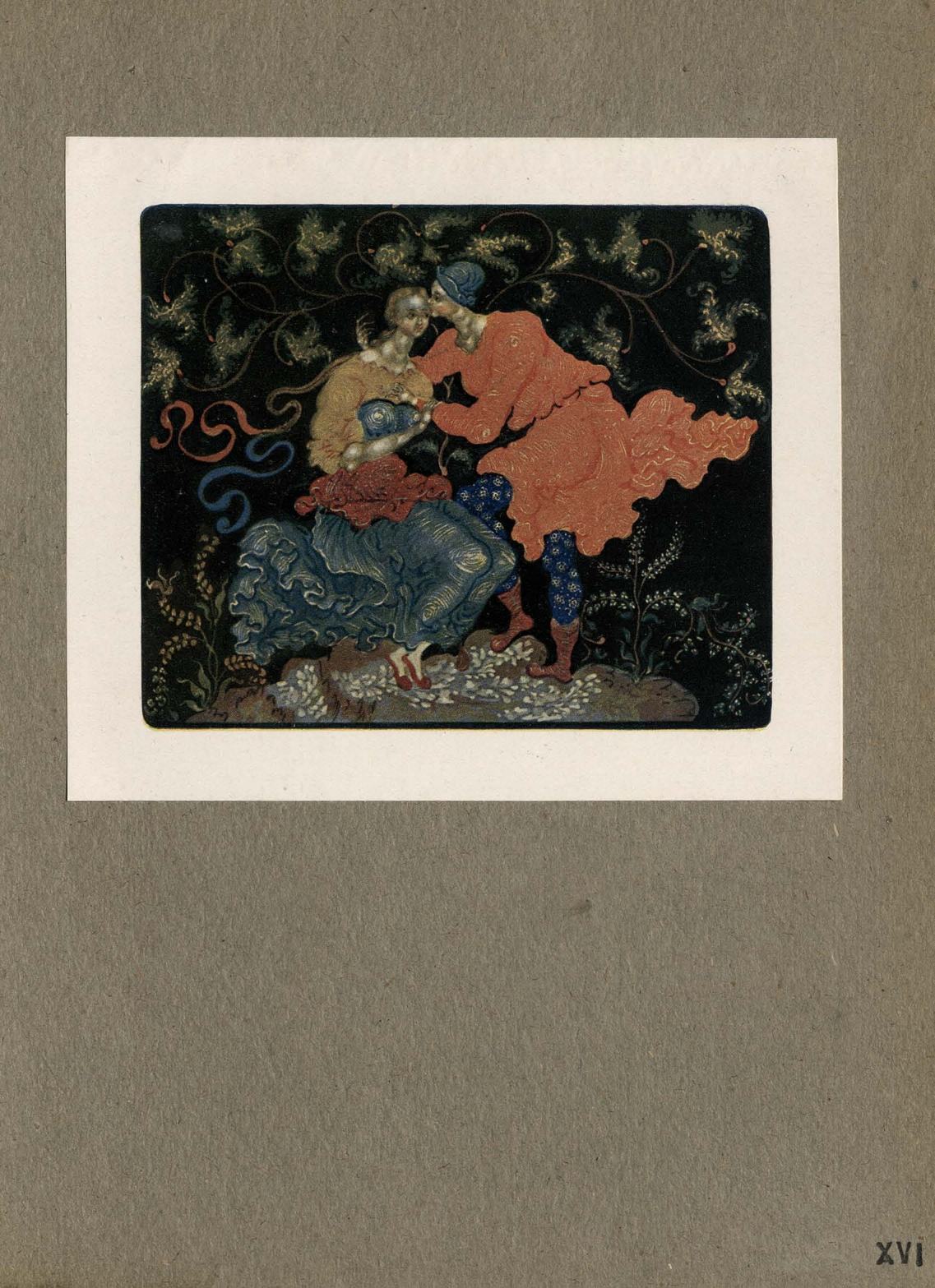

XVI. Палехские лаки. Поцелуй. Работа И. И. Голикова (XX в.). Ивановская область.

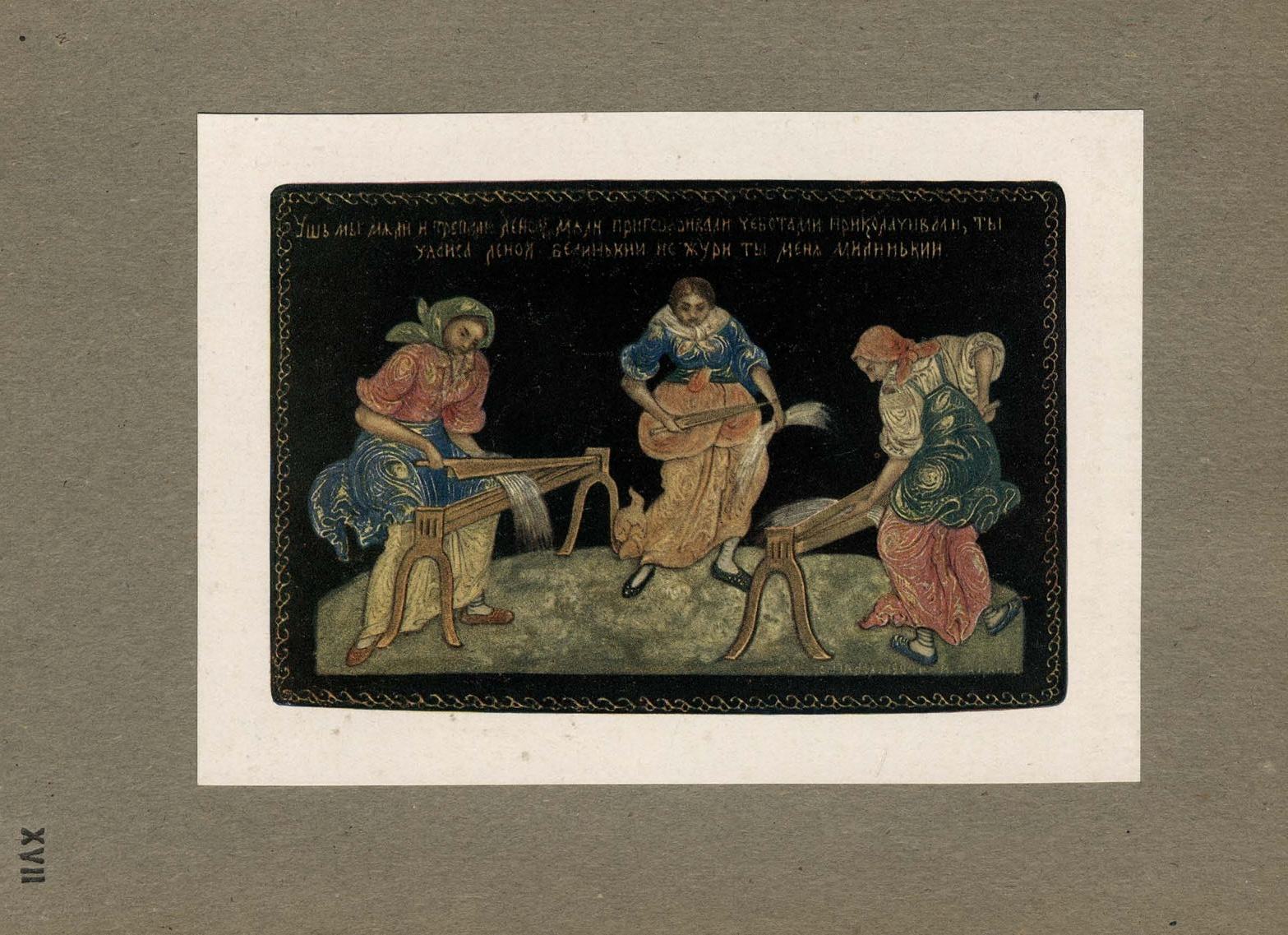

XVII. Палехские лаки. Обработка льна. Работа И. М. Баканова (1923 г.). Ивановская область.

XVIII. Палехские лаки. «Сказка о рыбаке и рыбке». Работа И. И. Голикова (1923 г.). Ивановская область.

XIX. Палехские лаки. Охота на оленя. Работа И. И. Голикова (1925 г.). Ивановская область.

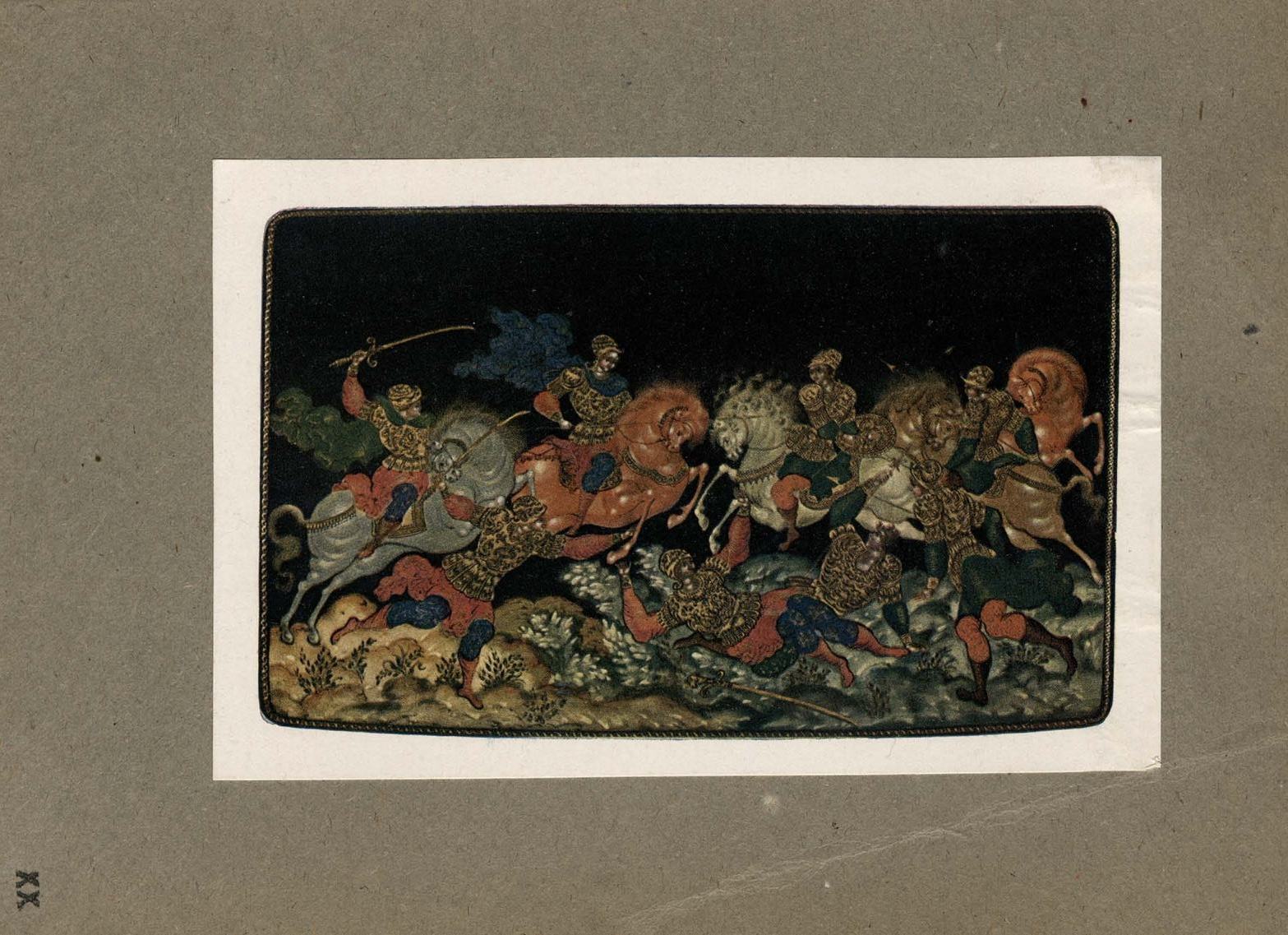

XX. Палехские лаки. Битва. Работа И. И. Голикова (XX в.). Ивановская область.

XXI. Палехские лаки. Две коробочки работы И. И. Голикова (XX в.). Ивановская область.

XXII. Палехские лаки. Часть рамки работы И. М. Баканова (1925 г.). Ивановская область.

XXIII. Палехские лаки. Заседание Волисполкома. Работа А. В. Котухина (1925 г.). Ивановская область.

XXIV. Палехские лаки. Изба-читальня. Работа И. М. Баканова (1926 г.). Ивановская область.

Все иллюстрации издания

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 19,6 МБ)

3 августа 2025, 22:03

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий