|

|

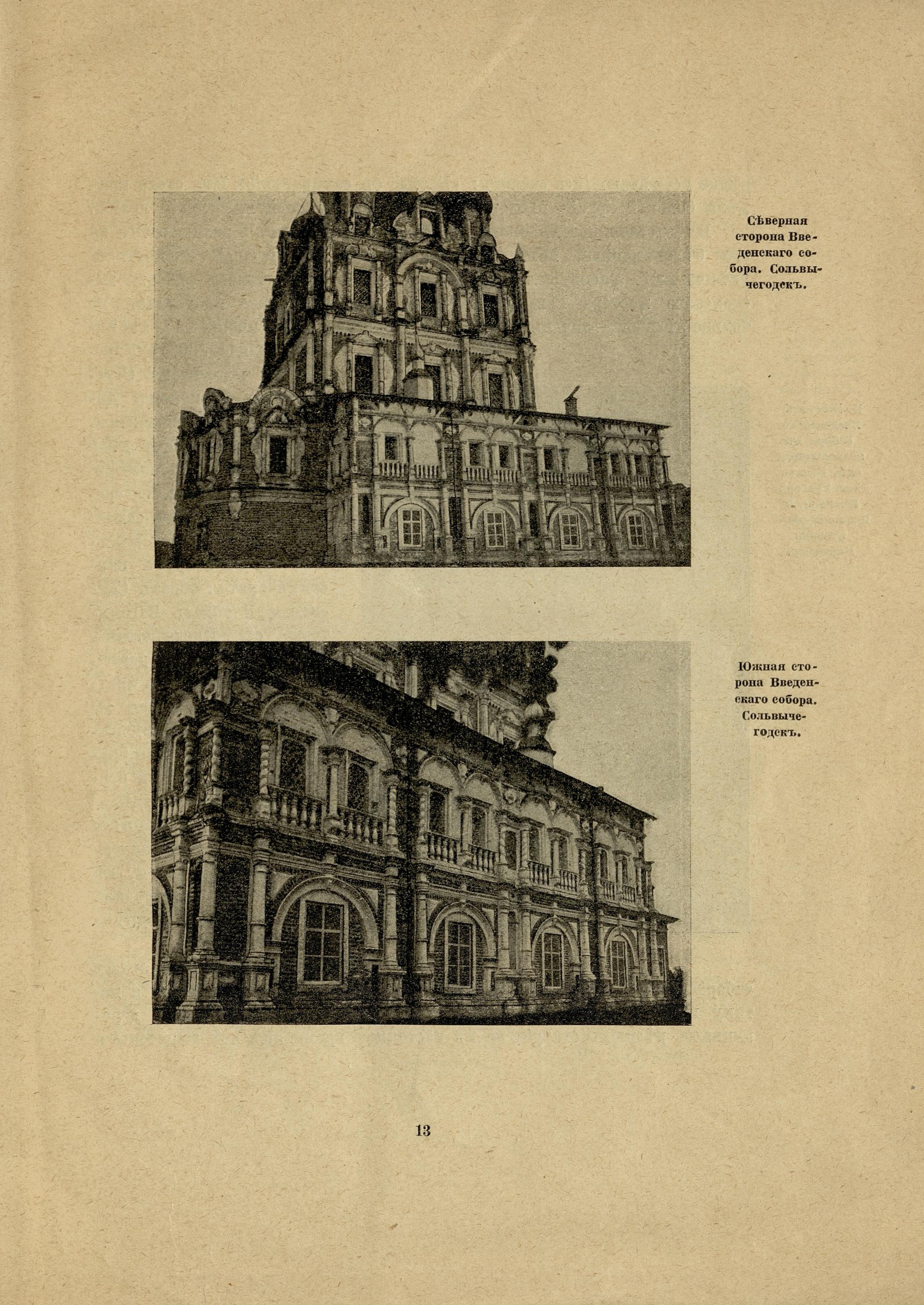

Дунаев Б. И. „Русский Барокко“ : Строгоновские церкви Нижнего Новгорода и Сольвычегодска. — Москва, 1915  „Русский Барокко“ : Строгоновские церкви Нижнего Новгорода и Сольвычегодска / Б. И. Дунаев, действительный член Императорского Московского археологического общества. — Отдельный оттиск из журнала „Экскурсионный Вестник“, книга 3-я, 1915 год. — Москва : Скоропечатня А. А. Левенсон, 1915. — 15 с. : ил.„Русскій Барокко“ : Строгоновскія церкви Нижняго-Новгорода и Сольвычегодска / Б. И. Дунаевъ, дѣйствительный членъ Императорскаго Московскаго археологическаго общества. — Отдѣльный оттискъ изъ журнала „Экскурсіонный Вѣстникъ“, книга 3-я, 1915 годъ. — Москва : Скоропечатня А. А. Левенсонъ, 1915. — 15 с. : ил.[Начальный фрагмент текста издания]«РУССКИЙ БАРОККО».Строгоновские церкви Нижнего-Новгорода и Сольвычегодска.

К концу XVII-го века в созданиях наших зодчих начинают все чаще и чаще встречаться приемы и мотивы, занесенные к нам с Запада. Особенно это сказывается ярко в области декорационного искусства памятников этой эпохи: суровая и величавая простота сменяется игривостью, живостью и необычайной затейливостью в рисунке композиций наружной декорировки храмов. Богатство, разнообразие и причудливая филигранность этих декоративных мотивов ведут нас к формам итальянского барокко, дошедшим до Руси в отзвуках и отражениях.

Волна чужеземного влияния подняла на Руси общий уровень строительного искусства и вдохновила наших зодчих на создание дивных памятников, вызывающих у нас неподдельное восхищение изяществом и затейливой нарядностью своего наружного убранства. Памятники эти, являясь результатом борьбы двух начал: старого русского зодчества с западным, сохранили в основе своих композиций зданий самобытные начала, а декорировку, ее роскошь и художественность заимствовали у зарубежного искусства. Храмы этой эпохи (конец XVII и первая четверть XVIII вв.) поэтому всего справедливее в отношении своего стиля могут быть названы храмами «Русского Барокко», заполнившего своими памятниками одну из самых пышных и роскошных страниц истории нашего старого церковного зодчества.

Церкви этого стиля служили и служат прекрасным украшением Москвы и ее окрестностей, свидетельствуя о силе вкуса и размахе таланта их мастеров. Любуясь такими храмами, как церковь Успения Божией Матери на Покровке, церковь святителя Николая, именуемая Большой Крест, на Ильинке, в Китай-городе и целым рядом других, невольно поражаешься стройностью их форм, ювелирностью и кружевной воздушностью их наружной орнаментации. Чем ближе знакомишься с ними, тем больше понимаешь то чувство благоговения и восхищения, которое они вызвали у Наполеона во время его пребывания в Москве в 1812 году, приказавшего своим солдатам щадить и беречь их от разрушения¹).

____________

¹) Церковь Успения Божией Матери на Покровке.

Чувство красоты жило в тогдашних русских людях; храмоздатели принадлежат к широким кругам населения; среди них мы находим и вельможную знать — бояр и еще чаще «именитых людей», гостей торговых — купцов. Так, храм Успения Божией Матери на Покровке «строил» купец Серяков, а зодчим был русский человек — Петрушка Потапов; храм святителя Николая «Большой Крест» за Китай-городской стеной— «строенье» архангелогородских торговых гостей Филатьевых и т. д.

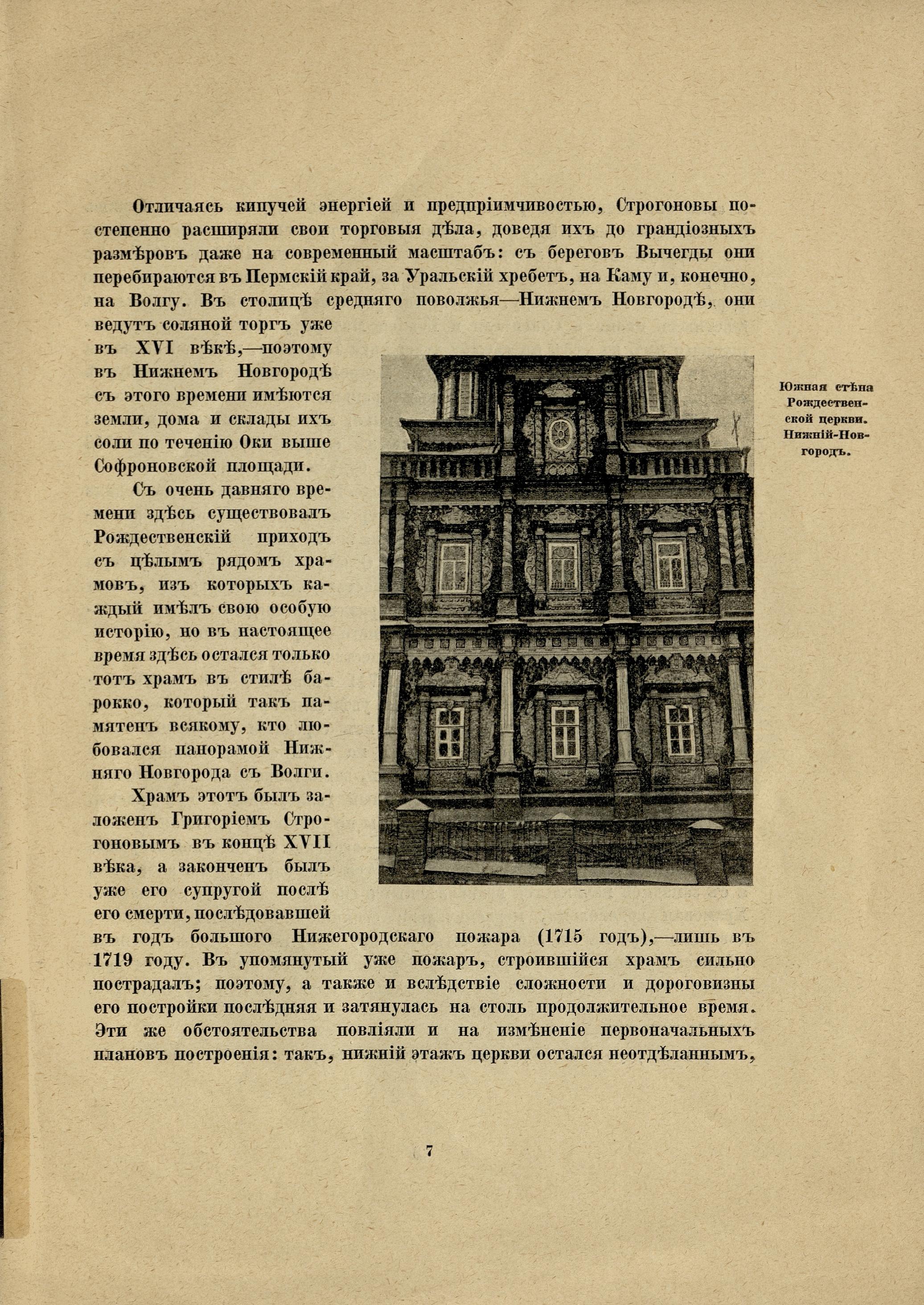

За стольным городом тянулись областные города, воздвигая у себя храмы нового стиля. Самыми известными из этих церквей были храмы, построенные родом «именитых людей» Строгоновых, знаменитых в нашей истории своими колонизаторскими талантами, своим торговым удачеством, предприимчивостью и своим служением родному искусству.

Род Строгоновых в лице своих представителей счастливо сочетал удачливых завоевателей, талантливых купцов-промышленников и искренних ценителей и покровителей искусства.

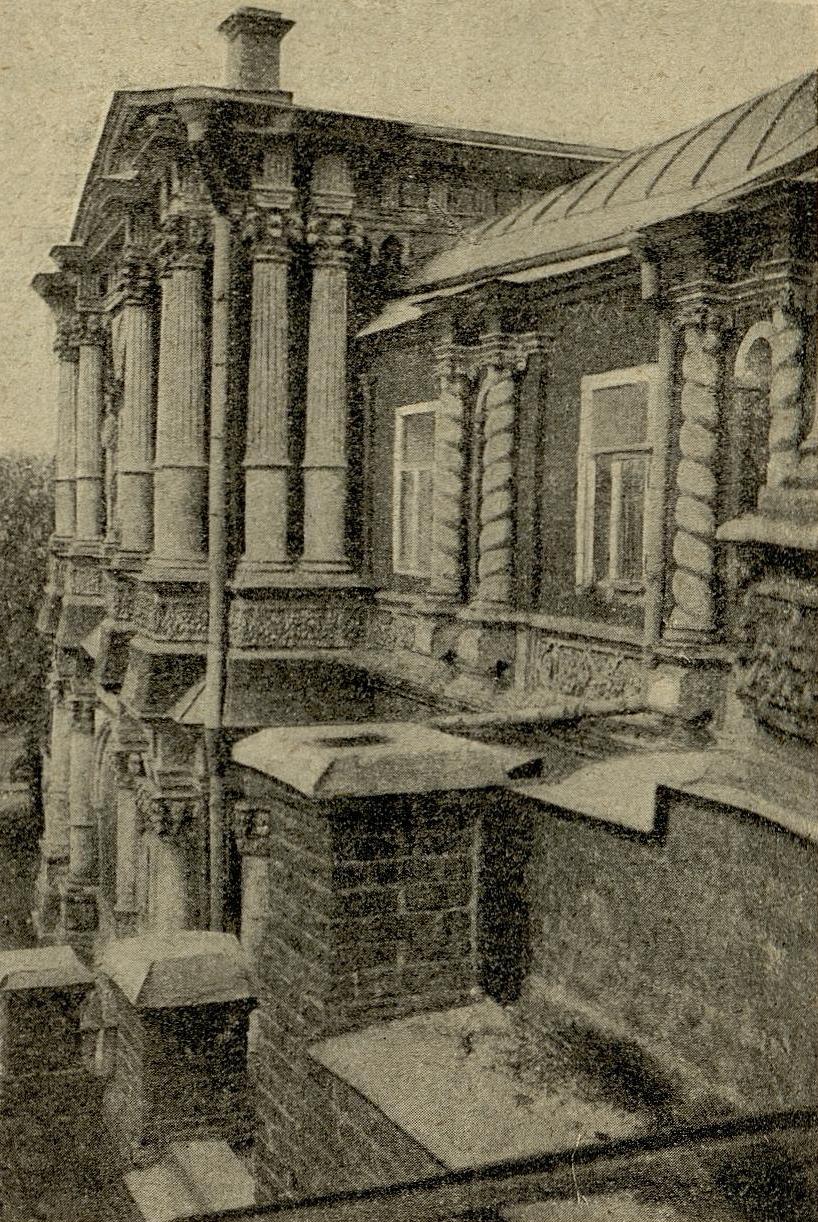

Портал Рождественской церкви. Нижний-Новгород.

Предание рассказывает, что Строгоновы были выходцами из Новгорода; захваченные колонизационной волной, они были отнесены ее течением на далекий северо-восток, за так называемое «Заволочье» в Двинскую землю, в Сольвычегодский край.

В XVI веке Строгоновы уже имели большое количество солеварниц по реке Вычегде и «делали историю» местного края. Они прокладывали пути в далекую Сибирь, строили города с острогами, украшая их церквами и монастырями.

В XVII веке (1607-й год) Андрей Строгонов был пожалован с потомками в «именитые» люди. Петр Великий, ценя заслуги этих энергичных людей, дал им баронский титул.

Не только огромные материальные жертвы приносили церковному строительству эти русские Медичи, они умели вкладывать в это дело живую душу, что важнее денег. Их жены, сестры и дочери, не покладая рук, трудились в своих теремах над художественным выполнением предметов церковного обихода: Строгоновские хоругви, воздухи, оплечья риз, плащаницы, шитые шелками и низанные жемчугом, рассеяны во множестве по церквам русского Севера и по другим областям Святой Руси.

Сама природа приходила к ним на помощь: во времена Строгоновых, как рассказывают, на речке Иксе, текущей в четырех верстах от их главной резиденции Сольвычегодска, находили жемчужные раковины, которые шли на украшение иконных окладов и на другие изделия церковного характера.

Строгоновы покровительствуют искусствам и ремеслам; при них в Сольвычегодске развивается и процветает иконописное дело, вылившееся в особое «Строгоновское письмо», оказавшее влияние на Московскую иконопись XVII века, серебряное дело, сканное, финифтяное и др. У них были свои артели зодчих и каменных мастеров, строивших многочисленные и своеобразные «Строгоновские» церкви...

<...>

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 24,7 МБ)

7 февраля 2025, 9:45

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий