|

|

Эткинд М. Г. Александр Николаевич Бенуа. 1870—1960. — Ленинград ; Москва, 1965  Александр Николаевич Бенуа. 1870—1960 / М. Г. Эткинд. — Ленинград ; Москва : Искусство, 1965. — 215 с., 43 л. ил. : ил.[Аннотация]

Монография о творчестве выдающегося русского живописца, художественного критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа. Художник поразительно широкого диапазона, Бенуа был крупнейшим театральным живописцем, выдающимся рисовальщиком и пейзажистом. Анализу его работ, а также его деятельности критика и историка посвящена эта книга.

АЛЕКСАНДР БЕНУА И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Почти непреложно положение, что монографии посвящаются их авторами — писателями, критиками, искусствоведами, историками — мастерам искусств или литературы, которые того заслужили своими неоспоримыми достоинствами. Монография уподобляется памятнику. Она увенчивает славой достойного. И только. Правильно ли это? Не надо ли настаивать на нашем общем праве иметь наряду с «апологетическими» также и «критические» биографии или монографии об отдельных деятелях культуры, личность которых бесспорно интересна, чья деятельность была неоспоримо заметною, а ее результаты остались, с одной стороны, живы, с другой — недостаточно известны, — и во всяком случае освещены, скорее, резким лучом полемики, а не всесторонним светом истории?

Самый термин «критическая биография» имеет право гражданства, например во французской книгоиздательской практике. Серия подобных исследований об отдельных мастерах искусства выходила в Париже начиная с первых лет нашего столетия.

Представляется совершенно очевидным, что такая форма монографии в первую очередь должна быть использована при рассмотрении деятельности мастеров искусства переходных и трудных по их противоречивости времен. Таким периодом безусловно является конец XIX — начало XX века. С одной стороны — это время героической борьбы. По известной периодизации В. И. Ленина — это пролетарский этап освободительного движения народов нашей родины. В 1895 году «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» под руководством Ленина дал начало соединения научного социализма с массовым рабочим движением. Начинался период подготовки величайшей из всех мировых революций. Ровно посередине этого периода, в 1905—1907 годы, произведена была «генеральная репетиция», как это не раз называлось в истории, Великой Октябрьской социалистической революции. С другой стороны, все это время было пронизано обостренными противоречиями. Рядом с величайшим героизмом масс время это видело позорное ренегатство многих представителей буржуазной интеллигенции. В области культуры эпоха эта — одна из величайших по успехам точных и естественных наук, наук общественных; это время появления книг и статей В. И. Ленина, Г. В. Плеханова. В области сценического искусства — это годы рождения и расцвета лучшего театра России — Московского Художественного, творчества таких артистов, как В. Ф. Комиссаржевская и Ф. И. Шаляпин, в музыке — это Римский-Корсаков, Скрябин. В литературе — «Воскресение» Толстого, поздний Чехов, Горький, Брюсов, Блок, Бунин.

В области изобразительных искусств особенно резки противоречия. Пишущий эти строки никогда не был согласен с часто встречающимся мнением об «упадке» русского реализма начиная с 90-х годов XIX века. В 1890-х годах выступает со своими лучшими достижениями Левитан, развивается изумительный дар Серова, Репин пишет «Дуэль», в начале XX века огромный «Государственный Совет», по реализму, разоблачительной силе и по блеску живописи — особенно в этюдах к нему — неоспоримое достижение русской и мировой живописи. Великий Суриков создает в 1895 году «Ермака», в 1899 — «Переход Суворова через Альпы», в 1910 году кончает «Степана Разина». Поднимается поколение младших художников, продолжающих великие традиции русского реализма XIX века. Но одновременно происходит явный распад позднего народничества, все более ясными становятся идейные противоречия. Еще раньше, с 1880-х годов, в области литературной критики начинается идеалистическая реакция. В русскую художественную культуру вливаются струи «модернизма».

Термин «декадентство», которым пользовались особенно часто в это время и порою пользуются и сейчас, — научно точно никогда определен не был. В полемике его употребляли сторонники того реалистического направления, которое и нами признается за основное, за наиболее прогрессивное в культуре второй половины XIX века, — чтобы клеймить то, что не нравилось им по тем или иным иногда противоположным причинам. Так, передвижник В. М. Максимов называл «декадентом» замечательного русского живописца М. В. Нестерова за использование последним в картинах образов русской религиозной легенды. Так, «негодным декадентом» назвал в одном из своих писем самый выдающийся из русских критиков-борцов за реализм, В. В. Стасов, молодого искусствоведа-художника А. Н. Бенуа.

Возможна ли, желательна ли монография о так характеризованном деятеле искусства? Мы отвечаем: только как «апология», как восхваление, как «памятник» — нет. Как «критическая биография», как рассмотрение жизненного дела человека, исключительно много писавшего и работавшего всю свою жизнь, отдавая ее искусству, — безусловно. Как материал для освещения большого раздела истории русской художественной культуры — она необходима.

Автор этой первой большой, разносторонне содержательной книги о Бенуа в предисловии к своей монографии сам говорит и о сложности темы, и о том, как трудно найти правильную линию оценки деятельности Бенуа как художника, как искусствоведа, как историка, как деятеля. Автор монографии, что объяснимо, склоняется, скорее, к «апологетике», нежели к «критике». (Надо прямо сказать, что без известной «апологетики», очевидно, никакая монография невозможна!) Однако следует указать, что автор не закрывает глаза и на многие явные и крупные ошибки Бенуа. Он, опираясь на многочисленные интереснейшие неопубликованные документы, освещает противоречивые позиции художника, осуждает его «бегство» от революции 1905 года, делая это словами его же сотоварищей-художников. Автор монографии с явной горечью пишет о последних десятилетиях жизни Бенуа на чужбине. Нам представляется, что в общем автор монографии правильно оценивает жизненный путь, большой труд, заслуги Бенуа перед родиной, перед Россией до революции, перед советским народом после нее, не закрывая при этом глаза и на то, что в деятельности Бенуа оставалось и остается открытым справедливой критике.

Но — все ли сказано? Все ли освещено, как надо? Автор «вводной статьи» к монографии М. Эткинда о Бенуа чувствует себя обязанным указать на то, что остается по существу «слабым местом» не только предлагаемой книги, но и очень многих общих сочинений, говорящих об эпохе конца XIX — начала XX века. Именно здесь, в данном «введении» не только уместно, но и необходимо указать на пробелы в монографии, связанные с тем, что в науке еще не до конца решены все проблемы нашей художественной культуры той эпохи.

Имя Александра Бенуа нерасторжимо связано с движением, с направлением, журналом и выставками «Мира искусства». До сих пор подлинной научно-исторической ясности нет в объяснении самих причин, общественных сил, обусловивших возникновение и появление «Мира искусства». Вина за это в известной мере лежит и на самом Бенуа, и на ряде наших общих, бывших упрощенными, концепций.

В известной книжке 1928 года «Возникновение Мира искусства» Бенуа (весьма талантливо!) изображает зарождение журнала и затем всего объединения «личным» делом, объясняет его появление наличием дружеского кружка объединенной общими вкусами молодежи — интеллигентов, художников, дилетантов из обеспеченных (или не столь обеспеченных, но высококультурных) кругов тогдашнего Петербурга. По существу в монографии правильно ставится вопрос о том, что появление «Мира искусства» объяснять одною инициативой «кружка» — неверно. Но самый «кризис» передвижничества в конце XIX века все же автором монографии, скорее, только «констатируется», но не объясняется. Автор цитирует отзыв В. В. Стасова о XXV выставке Товарищества Передвижных выставок, где Стасов, неутомимый «пестун» русского реализма, говорит горькие слова о кризисно-печальном состоянии Товарищества. Но ведь Стасов говорил это не раз и раньше! А Товарищество продолжало жить, свои «кризисы» так или иначе пережило и донесло вплоть до Октября свое искусство.

Вопрос о «неслучайности» возникновения «Мира искусства» и других аналогичных явлений в художественной культуре конца XIX века не решен еще. Он очень сложен. Он связан как со многими глубинными, так и не столь скрытыми явлениями и процессами общеевропейского масштаба. Нужны еще изыскания и подбор многих фактов. Что касается самого Бенуа, то автор монографии правомерно показывает, что он не стоял на позициях воинствующего отрицания реализма, чем характеризована деятельность двух явно для нас неприемлемых теоретиков «Мира искусства» — С. Дягилева и Д. Философова. Примечателен указываемый автором монографии факт, что для первого номера нового журнала Бенуа написал статью в защиту «повествовательного», содержательного изобразительного искусства, статью, которая Дягилевым не была принята. Вся деятельность Бенуа как критика и как историка была порою не свободна от методологических ошибок, но «формалистом» он не был никогда. Именно ему принадлежит опубликованная в том же журнале «Мир искусства» статья «Беседа художника», критикующая становящийся упадочным импрессионизм, а на страницах известной «Истории русской живописи» Бенуа восстановил реалистические заслуги старых русских мастеров — Левицкого и Венецианова.

Вместе с тем «История русской живописи» Бенуа 1900—1902 годов, как и некоторые другие работы его друзей, была отражением очень сложного, пронизанного спорами времени. Она воспринималась как направленная против теорий русского демократического реализма, против «наивности» Чернышевского и «направленства» передвижников, против — по выражению Чехова — «святых» 60-х годов. Прощать это друзьям Александра Бенуа и ему самому нельзя. Следует указать, однако, что художественная критика в этом явно «перепевала» своих непосредственных предшественников в области критики литературной. Наиболее влиятелен был не столь Мережковский, сколько А. Волынский, самый рьяный защитник «идеализма» и опровергатель Чернышевского. На это в монографии не обращено достаточного внимания.

За Бенуа-художником установилась не столь завидная репутация мастера, восхищающегося старой Францией при полном отказе от современности и от его русской родины. Полуправда порою менее справедлива, нежели полная неправда! Нам следует помнить и подчеркнуть другое. Да, Бенуа всю жизнь искренне любил и без конца восторгался старым искусством, которое было для него живым. Вся его жизнь и деятельность дают пример того, каким сильным может быть воздействие на нас Музея, искусства великих старых мастеров, классиков мировой живописи. Не «черные дыры в золотых рамках», как презрительно говорили о картинных галереях футуристы, а подлинные живые образцы красоты, истины, высокого мастерства видел Бенуа в картинах Эрмитажа, в зданиях старого города Петра на Неве и еще более старого классического Версаля. Бенуа был неоспоримо выдающимся историком искусства, не просто регистратором имен и фактов, а живым человеком и художником, видевшим неувядающие ценности и жизненные импульсы в искусстве прошлого. Быть может, не следует забывать и того, что Бенуа, блестяще знавший западные языки и прекрасно изучивший историю и литературу Франции, был в Версале как у себя дома.

Бенуа остается сложной и многогранной фигурой. Как писатель и критик он свои работы предназначал в первую очередь для специалистов, для «знатоков» и «любителей», злоупотреблял порою словечками на иностранных языках, вроде «je n'est sais quoi» («не знаю, что»), вставляя их посередине профессиональнейшего анализа особенности живописи какого-нибудь художника. Не надо забывать, что он умел видеть высокие художественные достоинства и у таких художников, общее направление которых он критиковал. Бенуа принадлежат (на что в монографии недостаточно обращено внимания) иные открытия живописных сокровищ русского искусства, ставшие потом общепризнанными (например, картины Федотова «Анкор, еще анкор»). Бенуа очень много сделал для популяризации художественной старины и несомненно еще больше — для Эрмитажа, руководителем научной работы в галерее которого он был в самое ответственное время перестройки после Великого Октября.

Не надо повторять того, что в монографии М. Эткинда представляется неоспоримым: выводов о значении Бенуа как мастера графики и как первоклассного художника театра. Гастроли миланского театра Ла Скала в Москве осенью 1964 года, организованная одновременно выставка эскизов, на которой были представлены и работы Бенуа, еще раз подтвердили высокие качества его как декоратора. Об этом всем монография говорит, очевидно, правильно.

Мы остановимся на том, что автор данной книги о Бенуа как деятеле искусств недостаточно объяснил или сказал недостаточно прямо. Не вполне выяснено отношение Бенуа к предреволюционной Академии художеств. Было ли оно «утопичным», то есть принимал ли Бенуа желаемое за возможное, когда он на Втором всероссийском съезде художников в 1911—1912 годах говорил о «государственном искусстве», или же это было данью времени общей реакции? Автор монографии высоко оценивает деятельность Бенуа как художественного критика. Не надо отрицать таланта Бенуа как писателя. Пером он владел легко и остро. В своей блестящей борьбе против бессодержательности и формализма, против всяческого «скандала» со стороны будущих абстракционистов Бенуа был и остается нашим соратником. Но в его конфликте с «Союзом русских художников» правы были, скорее, московские живописцы, которых обидел самый тон статьи, критиковавшей их очень уж «свысока». Но и своих ближайших друзей, например Сомова, он умел критиковать очень остро.

Бенуа уехал из Советской России, — но врагом нашего советского строя он никогда не был. В примечаниях к монографии имеются сведения о встречах Бенуа с А. В. Луначарским, о переписке с очень многими деятелями русской культуры. Бенуа в старости многое пересмотрел, от многих отрицательных мнений по отношению к русскому демократическому реализму отказался. Но от него нельзя было бы ждать коренной перемены всего его мировоззрения. Однако то, что он мог в своих исторических концепциях исправить, — он поправил.

Бенуа сыграл, конечно, немаловажную роль в истории русской художественной культуры. Мы видим его главную заслугу перед ней в его подлинном художественном историзме. Бенуа не был всецело «ретроспективным мечтателем»: этот термин, предложенный в свое время С. Маковским, закрепленный за некоторыми мастерами «Мира искусства», верен только отчасти и очень относительно. К парку, статуям, архитектуре Версаля Бенуа относился с искренней любовью, к его обитателям эпохи Людовиков — с совершенно явной иронией. Поражающей силой отмечены его иллюстрации к Пушкину. Бенуа сумел пережить трагедию «Медного всадника» подлинно глубоко. Замечательны его картины на темы русской истории, особенно — жутких и нелепых времен Павла. Бенуа был также замечательным мастером исторического анализа и прозрения в своих театральных работах. Писал же он и о русской живописи и о живописи мировой как подлинный знаток и друг художников старых и новых. На редкость тепло говорил он о народной игрушке, а в 1912 году издал в «Петербургском обществе грамотности» со своими иллюстрациями «Медного всадника» в виде брошюры за четыре копейки. Русскую народную культуру он знал и уважал глубоко и искренне.

Думается, что многие противоречия его жизни, его искусства и его деятельности остались непримиренными и в монографии М. Эткинда до конца не освещенными. Вместе с тем монография нужна. Мы обязаны лучше, подробнее, глубже знать ту эпоху, когда все контрасты русской общественной жизни раскрылись особенно наглядно, когда не могла уже никакая злая реакция остановить близкую победу Революции. Историческая роль Бенуа заключалась, быть может, в том, что он чрезвычайно наглядно, с неоспоримым мастерством высококультурного художника-историка, отразил в своем творчестве обреченность старой России. Ключом к пониманию его искусства может служить и трагедия «бедного Евгения» из иллюстраций к «Медному всаднику», и замечательная графическая серия «Смерть», и гибельный сон «Павильона Армиды».

Имя Александра Бенуа, думается, не умрет. Потому что вся его жизнь была отдана тому «подлинно прекрасному», о котором говорил В. И. Ленин в беседе с Кларой Цеткин.

Член-корреспондент Академии наук СССР,

заслуженный деятель искусств РСФСР,

профессор, доктор искусствоведения А. А. СИДОРОВ

От автора

С именем Александра Николаевича Бенуа связана целая полоса в истории нашей художественной культуры. Ни одно исследование, посвященное искусству конца XIX — начала XX века, не обходится без упоминания о его творчестве. Вы встретите это имя в книгах о живописи и графике, о театральной декорации и драматическом театре, о балете и опере, в трудах по музейному делу и художественной критике, в монографиях и мемуарах замечательных мастеров. Не только на русском языке — на многих.

Это естественно.

Творческое наследие Бенуа удивительно именно своей многоплановостью. Один из самых блистательных мастеров театральной живописи, он создал огромное количество спектаклей на крупнейших сценах Петербурга, Москвы, многих столиц Европы и Америки. Инициатор и художественный руководитель первых «русских сезонов» в Париже, он был среди тех, кто закладывал основы мировой славы нашего балета. Ряд лет он был связан с Московским Художественным театром, где руководил художественной частью, выступал в качестве главного декоратора и режиссера. Не менее значительна его работа в первые годы революции в петроградском Большом драматическом театре.

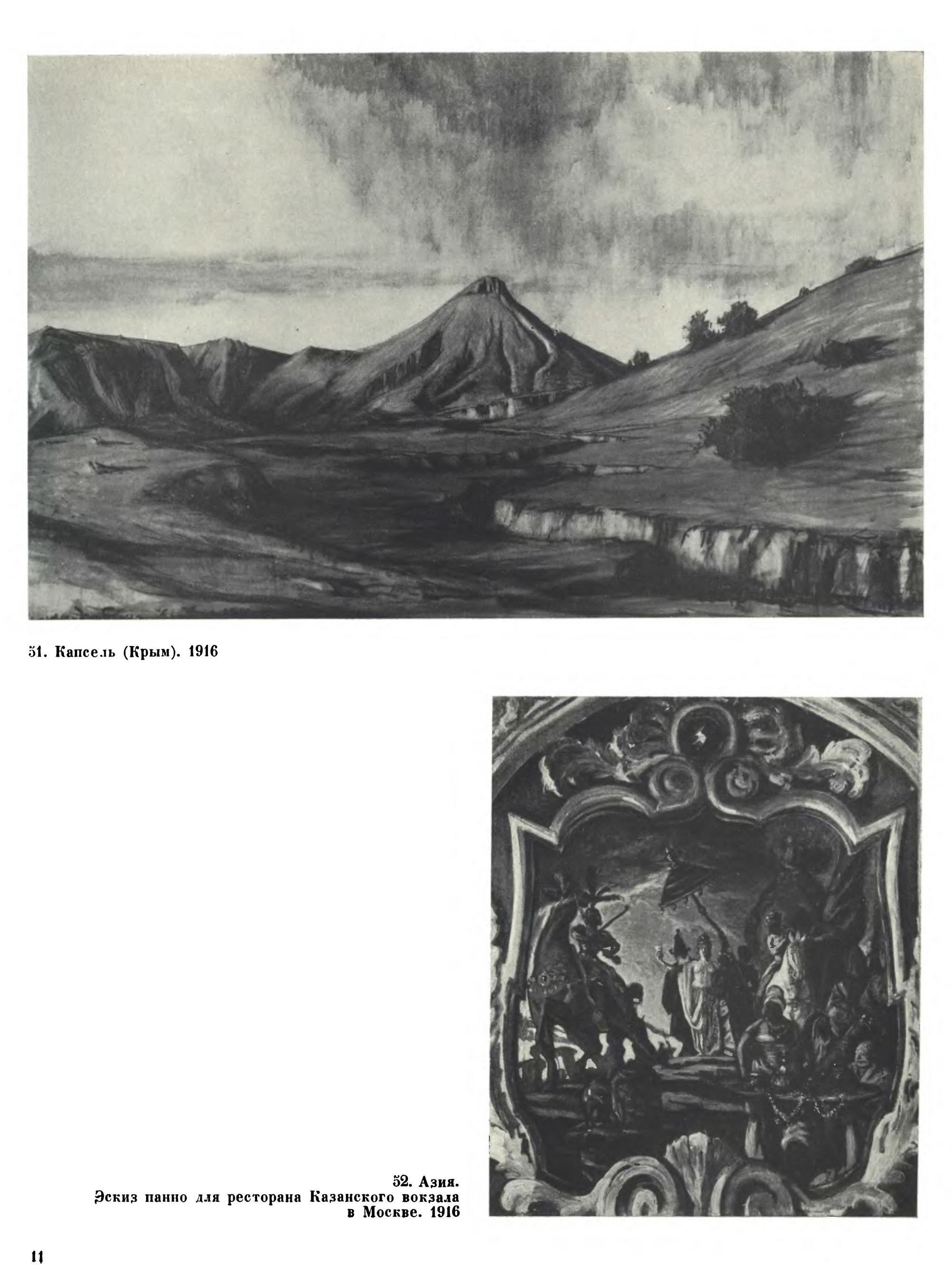

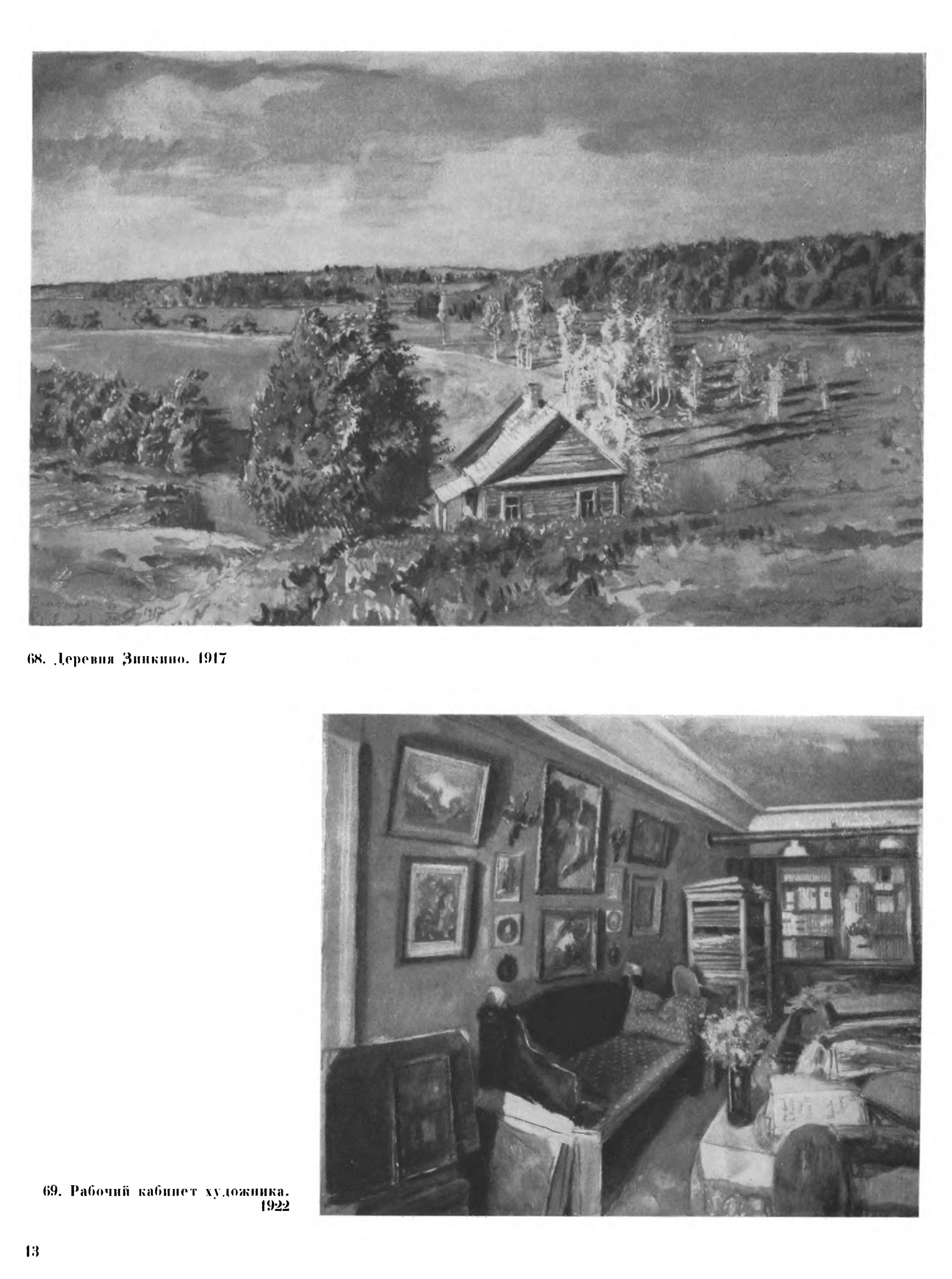

Лирические пейзажи и исторические композиции Бенуа, посвященные России и Франции XVIII — начала XIX века, занимают почетное место в крупнейших музеях страны. Им созданы шедевры в области книжной иллюстрации, и прежде всего непревзойденные рисунки к Пушкинскому «Медному всаднику», оказавшие заметное воздействие на развитие русской графики.

Огромно и его литературное наследие. В течение многих лет публикуя в газетах и журналах регулярные обзоры художественной жизни России, он в сотнях статей анализировал важнейшие события в области изобразительных искусств, архитектуры, театра, музыки. Фанатически влюбленный в классику, и прежде всего в искусство XVIII века, он явился организатором и участником множества начинаний, имевших целью изучение отечественной культуры. Его перу принадлежат капитальные труды по истории русской и мировой живописи.

Между тем приходится признать, что знаем мы творчество Бенуа плохо. Искусство последних лет XIX и первой четверти нашего века, когда мастер создавал свои лучшие произведения, все еще остается недостаточно изученным. Смысл и движущие силы ряда важных процессов в художественной жизни России этого времени еще далеко не раскрыты. Специальная же литература, посвященная Бенуа, крайне мала. Обзорные статьи и рецензии, рассказывающие об отдельных работах, затеряны в старых журналах и подшивках дореволюционных газет. Издание большой монографии, составленной в 1917 году группой критиков и предварявшейся автобиографией художника, не осуществилось. Вместо нее был издан поверхностный очерк С. Р. Эрнста, написанный тогда же и напечатанный в 1921 году. И если по поводу большинства русских мастеров уже сложилось устойчивое мнение — изучены работы, исследованы пружины, управляющие творчеством, рассмотрены и проанализированы художественные взгляды, — то Бенуа все еще остается в стороне.

А ведь в истории нашего искусства нет, пожалуй, другого имени, с которым было бы связано столько сомнений и самых различных, друг другу противостоящих, порою взаимоисключающих точек зрения. Много лет прошло с тех пор как оно впервые замелькало на страницах газет и журналов и у первых произведений художника появились первые ценители и первые враги, а оно все еще вызывает не только интерес, но и споры.

В спорах о Бенуа участвовали многие — от самых крупных мастеров до газетных рецензентов. Его ругали не менее горячо, чем хвалили. Нередко попросту сбрасывали со счетов русской культуры. Уничтожали кличкой «декадент», считали неисправимым дилетантом, видели в нем всего лишь ретроспективного мечтателя, променявшего современность на воспевание далеких времен французских Людовиков и русских Петра и Елизаветы. Его клеймили как сторонника «чистого искусства», как врага народности и правды, проповедника художественного аристократизма, звавшего искусство к уходу от действительности. (Впрочем, даже самые непримиримые признавали за ним дар книжного иллюстратора и мастера театральной декорации.)

Но как совместить все это с восторженными отзывами многих современников? А такие высказывания, собранные воедино, составили бы солидный том. Мы встретили бы здесь разные имена... В. А. Серов, много лет бывший его близким другом и чрезвычайно внимательно относившийся к его творчеству. А. П. Остроумова-Лебедева, считавшая его мастером гениально одаренным. А. Я. Головин, видевший в нем крупнейшего русского художественного критика. И. Э. Грабарь, строки которого, посвященные Бенуа, проникнуты не только уважением, — восхищением. Композитор и музыкальный теоретик Б. В. Асафьев. «Отец современного балета» М. М. Фокин. И. Ф. Стравинский, посвятивший ему партитуру своего знаменитого «Петрушки». А. А. Блок и В. Я. Брюсов, В. Ф. Комиссаржевская, М. Ф. Андреева, А. В. Луначарский... В. Э. Мейерхольд, который в течение нескольких лет был постоянным оппонентом Бенуа как критика и режиссера, но не подвергал сомнению талант Бенуа-художника. Н. Ф. Монахов, утверждавший, что Бенуа не только отличный живописец театра, но удивительный режиссер. К. С. Станиславский, называвший себя его страстным почитателем, а на страницах книги «Моя жизнь в искусстве» искренне изумляющийся богатству и широте его знаний, энциклопедичности памяти и щедро рассыпающий дифирамбы его талантам. И, наконец, А. М. Горький, этот крупнейший авторитет в художественных вопросах и признанный вождь передовой русской интеллигенции начала века. Может быть, чрезмерно увлеченный творчеством и личностью художника, он даже называет Бенуа «основоположником и создателем целого течения, возродившего русское искусство».

Кто прав в этом споре?

Действительно, из творческой биографии Бенуа не выкинуть ни заблуждений, ни тяжелых ошибок. На сложной и извилистой творческой судьбе художника — печать резких противоречий породившей его эпохи. Он не принадлежал к счастливцам, которые уверенно шагают вперед, последовательно восходя от одной вершины реалистического искусства к другой. Не раз его лучшие замыслы завершались жестоким крушением. Он оступался, временами топтался на месте, нередко шел запутанными зигзагами, порой страстно боролся за свои позиции, а затем, разочаровавшись, с той же силой страсти восставал против собственных убеждений. Вдохновитель «Мира искусства», одного из самых ярких, но чрезвычайно спорного по тенденции, неверного по идейным установкам и противоречивого по творческой практике художественного объединения начала нашего века, Бенуа часто ошибался в наиболее принципиальных вопросах. Нередко слова у него расходились с делами, а взгляды, в одних случаях отличавшиеся широтой и точностью, в других поражали непоследовательностью, узкой ограниченностью, неустойчивостью. И все же вряд ли сегодня найдется серьезный исследователь, который станет зачислять его в лагерь наших врагов.

Художника судят по лучшим работам. А оглядываясь на путь, пройденный мастером, мы ясно видим: то лучшее, что создано и сказано им, сохраняет и сегодня свою художественную и эстетическую ценность. Знаменитый «Петрушка» Стравинского — Бенуа вновь с большим успехом идет на сценах крупнейших театров Москвы и Ленинграда. Недавно переизданный в оформлении Бенуа «Медный всадник» еще раз подтвердил: большое искусство не боится испытания временем. Наконец, советская художественная общественность проявляет живой интерес к выставке произведений Бенуа, намеченной Союзом художников СССР на 1965 год; на этой выставке впервые должны быть собраны работы мастера, рассеянные по музеям и частным собраниям в нашей стране и за рубежом.

Интерес к творчеству Бенуа закономерен. Без внимательного, пристального рассмотрения его наследия остаются непонятными и настоящая роль, которую Бенуа играл в эволюции искусства своего времени, и место, принадлежащее ему на страницах истории. К тому же, если мы хотим по-настоящему глубоко разобраться во всей сложности и противоречивости русского искусства конца XIX и начала XX века, то не назрела ли необходимость обратиться к фигурам, вокруг которых концентрировались творческие искания большого круга мастеров?

Попыткой рассмотреть эти вопросы и является настоящая книга.

При этом ряд проблем, хоть и связанных с деятельностью художника, но имеющих значение более широкое и общее для истории культуры первой четверти нашего века, естественно, выходит за рамки настоящей работы. Думается, что не только решить, но и правильно поставить их возможно лишь при многостороннем и внимательном анализе далеко еще не изученного нашей наукой искусства этого времени. Такое изучение — дело будущего.

При работе над книгой были изучены произведения художника и документы, хранящиеся в музеях, архивах, библиотеках и частных собраниях Ленинграда и Москвы. Автор смог воспользоваться также важнейшим эпистолярным материалом, любезно предоставленным сыном художника — известным театральным живописцем, директором художественно-постановочной части миланского театра Ла Скала Николаем Александровичем Бенуа. Неоценимую помощь в работе оказали ему беседы с художниками и искусствоведами, близко знавшими А. Н. Бенуа, — Г. С. Верейским, В. Ф. Левинсоном-Лессингом, М. И. Щербачевой, В. К. Макаровым. Автор особенно благодарен члену-корреспонденту АН СССР, профессору А. А. Сидорову, ознакомившемуся с рукописью и давшему множество ценных советов, а также кандидату исторических наук Э. П. Гомберг-Вержбинской, В. Н. Петрову и кандидату искусствоведения В. М. Красовской.

ОГЛАВЛЕНИЕ

А. А. Сидоров. Александр Бенуа и его роль в истории русской художественной культуры ... 5

От автора ... 9

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 1870—1897

«Дом Бенуа, что у Николы Морского...» ... 13

Дебюты ... 19

В Париже. «Последние прогулки Людовика XIV» ... 22

ГЛАВА ВТОРАЯ. 1898—1904

Начало «Мира искусства» ... 27

Критик и историк ... 35

График ... 43

В театре ... 51

Конец дягилевского «Мира искусства» ... 54

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 1905—1907

Бегство ... 57

«Версальская серия» ... 64

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 1908—1916

«Живое искусство» и «искусство ничего» ... 77

«Вторжение в Париж» ... 88

«Я себя отдаю всецело Художественному театру» ... 100

Пейзажи. Иллюстрации. Картины «русской серии» ... 112

ГЛАВА ПЯТАЯ. 1917—1926

Год 1917-й. Рядом с Горьким ... 123

В Государственном Эрмитаже ... 128

В советском театре ... 131

Снова «Петергоф» и «Версаль». «Медный всадник» ... 139

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 1927—1960

На чужбине ... 132

ПРИМЕЧАНИЯ ... 166

ПРИЛОЖЕНИЯ

Список произведений А. Н. Бенуа ... 181

Литературные труды А. Н. Бенуа ... 198

Выставки с участием А. Н. Бенуа ... 204

Библиография ... 206

Список иллюстраций ... 209

Примеры страниц

Скачать издание в формате djvu (яндексдиск; 19,1 МБ)

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 18,9 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. Если вы являетесь правообладателем и хотите закрыть доступ к данному изданию, пишите по адресу 42@tehne.com.

18 апреля 2025, 14:39

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий