|

|

Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен : Монографический сборник : Памяти Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского. — Москва, 2001  Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен : Монографический сборник : Памяти Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского / Институт географии Российской Академии наук. — Москва : ОГИ, 2001. — 560 с. : ил. — (Серия ОГИ / Полит.ру). — ISBN 5-94282-030-9[Аннотация]

Вышедшая в 1910 году и ставшая классической книга В. П. Семенова-Тян-Шанского «Город и деревня в Европейской России» подводит итоги сельского и городского расселения накануне XX века. С той поры прошел целый век.

Настоящая книга — это попытка проследить и понять вековые тренды, подвести итоги развития города и деревни в Европейской части России накануне уже XXI столетия. Это потребовало не просто сверки и сличения данных за начало и конец века, не просто верификации данных и прогнозов, сделанных самим В. П. Семеновым-Тян-Шанским, но и радикального, в соответствии с изменившимися требованиями, пересмотра концептуального и методического арсенала исследования. Эмпирически в книге рассматриваются основные демогеографические итоги уходящего столетия, стадии расселения, урбанизации и индустриализации, стабильные черты рисунка расселения, основные предпосылки и результаты экономического развития городов, преемственность и изменения в сельской местности, проникновение горожан в деревню и сохранение сельских черт городами, политическая и религиозная специфика города и деревни. Многочисленные карты, таблицы и статистические приложения позволяют провести сравнительный анализ состояния городов и деревни в начале и конце ХХ века.

Книга адресована научным работникам, преподавателям и студентам, а также политикам и лицам, принимающим решения.

СОДЕРЖАНИЕ

Об этой книге (П. Полян, Т. Нефедова, А. Трейвиш) 11

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕРЕВНЯ И ГОРОД: ОБЩИЕ СУДЬБЫ 19

1.1. «Город и деревня в Европейской России» В. П. Семенова-Тян-Шанского глазами современников и потомков (П. Полян) 21

1.2. Двадцатое столетие: путем демографических катастроф (П. Полян) 33

Россия: территориальные рамки. Динамика населения России и демографические катастрофы: периодизация. Начало века: столыпинские реформы и всплеск эмиграции. Первая демографическая катастрофа (1915—1922 гг.). Вторая демографическая катастрофа (1930—1936 гг.) Третья демографическая катастрофа (1941—1948 гг.). Население России во второй половине ХХ века. Тенденции конца восьмидесятых и девяностых годов. Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский в демографическом контексте века

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГОРОД

2.1. Города Европейской России в конце XIX века (Г. Лаппо) 65

Развитие городов и формирование их сети к концу XIX в. Основные черты урбанистической ситуации в России в конце XIX в.

2.2. Истинные города В. П. Семенова-Тян-Шанского сегодня (Г. Лаппо) 79

Критерии «истинного города». Истинные города, уже имевшие статус города. Истинные города, не имевшие статус города. Будущие города. Административные центры

2.3. Города как экономические центры: вековая эволюция (Т. Нефедова, А. Трейвиш) 95

Еще раз об «экономическом городе» В. П. Семенова-Тян-Шанского. Смена городов-лидеров Европейской России по людности. Смена экономических лидеров. Экономические центры и районы. Неформальные лидеры в регионах. Что добавляют карты. Ведущие типы экономических центров и их эволюция

2.4. Урбанизация в Европейской России: процессы и результаты (Г. Лаппо) 124

Стремительность урбанизации. Образование и создание новых городов. Промышленность — главный фактор урбанизации в Европейской России. Качество российской урбанизации. Рост числа и значения больших городов. Городские агломерации и опорный каркас расселения (П. Полян). Наукограды. Пространственное развитие урбанизации. Новейшие тенденции в расселении (1989–1998 гг.). Незавершенность урбанизации в Европейской России

2.5. Количественные характеристики урбанизации в регионах Европейской России за 100 лет (Р. Попов) 155

Основные этапы и результаты урбанизации. Типы урбанизации регионов Европейской России

2.6. Российские городские системы в зеркале эволюционных теорий урбанизации (Т. Нефедова, А. Трейвиш) 171

Советские и постсоветские вызовы теориям урбанизации. Стадии российской урбанизации по изменениям в людности и миграционной аттрактивности городов разного размера. Географические различия в дифференциальной урбанизации. Крупные экономические районы: миграционные балансы городов. Регионы и городские агломерации: динамика населения. Дифференциальная урбанизация внутри городских агломераций

2.7. Динамика и состояние городов в конце ХХ века (Т. Нефедова, А. Трейвиш) 196

Городская динамика и миграции. Дегрессивные и растущие города в конце века. Оценка относительного благополучия городов. Здоровые и больные: сколько городов и горожан и чем они заняты? Здоровые и больные: где они расположены? Альтернативы формальным лидерам. Что добавляют местная экономическая статистика и личные наблюдения

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДЕРЕВНЯ

3.1. Эволюция сельского расселения в первой половине XX века (Д. Лухманов) 225

Плотность сельского населения в начале ХХ века. Региональные вариации расселения в начале века. Изменения в сельском расселении в первой половине ХХ века. Плотность сельского населения к 1959 г.

3.2. Эволюция сельского расселения в 1959–1989 годах (Д. Лухманов) 240

Современные результаты вековой эволюции сельского расселения. Плотность сельского населения, размеры и густота поселений к 1989 г. Сдвиги в распределении сельского населения по периодам. Региональные структуры расселения. Основные следствия структурных изменений расселения в 1990-м годам

3.3. Несельскохозяйственные сельские поселения: трансформация за век (Д. Лухманов) 272

3.4. Географические типы сельской местности Русской равнины (Т. Нефедова) 278

Прошлый и нынешний облик типов местности В. П. Семенова-Тян-Шанского. Современная организация внегородской территории

3.5. Хозяйство российской деревни и население (Т. Нефедова) 285

Аграрная Россия в начале ХХ века. Реформы начала века. Послереволюционные аграрные преобразования. Сельское хозяйство во второй половине века. Сдвиги в землепользовании и заселении. Региональный пример вековых изменений. Основные итоги пространственного развития сельского хозяйства к 1990-м годам

3.6. Сельское население и сельское хозяйство к концу ХХ века (Г. Нефедова) 316

Сельское население: феномен роста. Хватает ли рабочих рук на селе? Аграрные реформы 1990-х. Возвращение к истокам. Выживут ли коллективные предприятия? Агропромышленная интеграция сверху и снизу. Региональные пути выживания сельской местности

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ГОРОД И ДЕРЕВНЯ: ПЕРЕМЕНЫ РОЛЕЙ И ОТНОШЕНИЙ

4.1. Город, село и региональное развитие (А. Трейвиш) 337

Волны модернизации, пространство и расселение. Вековые географические сдвиги в экономике и расселении России. Населенность российских районов и ее вариации. Динамика основных типов занятий по регионам европейской части страны. «Сельские» и «городские» занятия деревни и города

4.2. Российские пригороды. Горожане в сельской местности (Т. Нефедова) 374

Пригороды как зоны стягивания населения. От отходничества до маятниковых миграций. Горожане в сельской местности. Изменение землепользования в пригородах и рынок земли. Природопользование в пригородах крупных городов. Градиенты, пороги, барьеры в пригородах на примере Москвы и Подмосковья

4.3. Благоустройство городов и сельской местности. Деревня в городе (Т. Нефедова) 400

Благоустройство городов разного размера в начале и в конце века. Уровень оборудования канализацией как индикатор городского образа жизни. Деревня в городе

4.4. Политическое поведение города и села в начале и конце XX века в зеркале думских выборов (А. Титков) 414

Выборы в Государственную Думу 1906-1912 гг. Политико-географические особенности послереволюционного периода. Политические предпочтения города и села в голосованиях 90-х годов. Сравнение прошлого и настоящего: устойчивость политико-географической структуры. «Центр—периферия»

4.5. Конфессиональное пространство России в начале и в конце ХХ века (С. Сафронов) 443

Преемственность распространения конфессий в начале и конце века. Основные конфессии России. Элементы конфессионального пространства. Сдвиги в пропорциях разных конфессий

Заключение (А. Трейвиш) 461

Список литературы 467

Приложения:

Приложение 1 493

Официальные и истинные (по В. П. Семенову-Тян-Шанскому) города Европейской части России в конце Х!Х века и современные города: население и торгово-промышленный оборот (Т. Нефедова, А. Трейвиш, консультант Г. М. Лаппо)

Приложение 2 533

Население и иерархия 50 крупнейших городов за 100 лет (Т. Г. Нефедова)

Приложение 3 536

Характеристики городов Европейской России в разрезе микрорайонов в конце XIX и ХХ веков (Т. Нефедова)

Приложение 4 548

Городское и сельское население по регионам Европейской России в 1897, 1851 и 2000 гг. (А. Трейвиш)

Приложение 5 551

Городские агломерации Европейской части России, 1959–1999 (П. Полян)

Annotation-acknowledgement 554

Contents 555

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Название нашего довольно объемистого, но не всеобъемлющего труда кому-то может показаться слишком широким и даже претенциозным. В оправдание хотя бы перед другими специалистами, изучающими города и села страны со своих позиций, расскажем вкратце, как затевалась книга, что происходило с этой затеей в ходе ее воплощения и что из нее вышло.

Два главных, уже покойных, виновника ее появления — это двадцатый век и Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский (далее — В. П.), яркий представитель знаменитой династии русских географов. Его классическая монография «Город и деревня в Европейской России» (1910), посвященная расселению людей по этой ключевой части страны буквально на старте ХХ века, не могла не взволновать нас, географов — последователей В. П. и свидетелей бурного финиша того же столетия, а с ним и тысячелетия. Стоя на очередном перевале, мы не устояли перед соблазном сделать те или иные сравнения с размышлениями и результатами В. П., а главное — попытаться понять и заново подытожить развитие города и деревни в Европейской России на протяжении века. Хотя книгой В. П. пользовались историки и экономисты, социологи и политологи, политики и градостроители, она не была исчерпывающей. Не хватало многого, без чего раскрытие самой «природы» города и деревни не могло считаться полным тогда и тем более теперь. Но труд В. П. ценят не за то, чего в нем нет, а за то, что сделано, прежде всего за выявление сотен так называемых истинных (экономических) и мнимых городов старой России и за глубокий географический анализ их сетей.

Мы, в свою очередь, понимаем, что порой «влезаем» в сферу компетенции смежных дисциплин, а с другой стороны, подобно В. П., не можем осветить все стороны городского и сельского бытия одинаково добротно. И все же надеемся, что в своей профессиональной сфере делаем некий шаг вперед, к осознанию обратимых и необратимых сдвигов в населении и расселении, их устойчивости / изменчивости, соотношения мощных эволюционных трендов и зачастую не менее весомых по их последствиям событий конъюнктурно-политических, кризисных, катастрофических (Россия есть Россия, а ХХ век — это ХХ век).

С самого начала В. П. невольно задал авторам этой книги некоторые «правила игры», которых они старались держаться. Первый ход напрашивался сам собой — повторить шаг за шагом исследование В. П., только на материалах сегодняшнего дня, спустя столетие. Но от идеи такого «ремейка» и соответствующего ей построения книги мы позже отказались. Дело даже не в иных внешних границах и внутреннем административном делении изучаемой территории, к которому привязаны многие данные, и не в неповторимости по этой причине тех или иных расчетов В. П. (как раз тут участники проекта, приложив немало усилий, все-таки добивались сопоставимости на вековой дистанции — см. Приложения). Куда важней оказались невиданная динамичность и качественная новизна геодемографических явлений ХХ века, что потребовало постановки и решения задач, начисто отсутствовавших у нашего вдохновителя.

Когда мы это поняли, книга сменила подзаголовок: вместо «сто лет спустя» стало «сто лет перемен». Тем самым подчеркнута попытка поставить во главу угла анализ процессов, тенденций, сдвигов. В то же время простое сравнение двух состояний, картин, разделенных столетним лагом, как естественный прием не могло быть отброшено по этой причине и присутствует в большинстве глав (иногда в усеченном виде).

Непостоянна сама исследуемая территория. Ее рамки трудно задать жестко, ибо она по воле истории и людского восприятия все время разная. Чаще всего это европейская часть современной России, но в ряде случаев — вся РФ или Европейская часть СССР, весьма близкая к той территории Российской империи, которую рассматривал В. П. Закавказье и нынешнюю Курганскую область он сам не относил к Европе, а мы, используя его данные и расчеты, обычно исключали Польшу и Финляндию (впрочем, последняя была во многом, в том числе статистически, обособленной от старой России, и у В. П. часто выпадала). Распад СССР и недостаток информации по его бывшим республикам к самому концу века роковым образом сузили поле нашего анализа. Лишь иногда нам удавалось восполнить эти новейшие пробелы, хотя бы оценочно и приблизительно.

Не могли быть едиными способы и сетки внутреннего членения Европейской России. Общее требование тут одно: адекватность задаче и обеспеченность данными. Используемые в книге территориально-административные «этажи» варьируют от уровня поселения до уровня крупного экономического района и их групп (макрозон). Но чаще всего это уровни субъектов и городов Российской Федерации, по которым есть сколь либо надежная ретроспективная статистическая база (по Чечне и отчасти Ингушетии в силу известных причин нет таковой как раз за последнее десятилетие).

Книга состоит из четырех частей, дополненных заключением и приложением. Первая часть — это общий взгляд на население России и на ту драму, которую ему пришлось пережить. Во второй и третьей частях рассматриваются вековые сдвиги соответственно в городском и сельском расселении Европейской России, а в четвертой — их интеграция, переплетение и взаимодействие.

Первая часть (автор П. Полян) включает две главы. Глава 1.1 представляет собой экскурс в обстановку написания, ключевые идеи «Города и деревни», их значение для современников и потомков, в общем это осанна автору того и вдохновителю этого труда — В. П. Семенову-Тян-Шанскому, но осанна критическая. И еще — как бы расстановка фигур перед игрой. Игра же началась с того, что смешала фигуры, а то и просто скинула их с доски. Поэтому в главе 1.2 рассмотрены основные изменения, прежде всего демографического и этнического свойства, произошедшие с населением страны в течение века.

Вторая, самая обширная часть (из семи глав) посвящена городам. Глава 2.1 «Города Европейской России в конце XIX века» (автор Г. Лаппо), обозначая стартовые позиции, уводит нас в прошлое, причем на несколько столетий. При всей слабости сети старых городов им периодически приходилось держать экзамен на «профпригодность». Не без удивления сталкиваешься с тем, что кажущийся исконным городской динамизм — это только миф. Города Европейской России до реформ 1860-х гг. полторы сотни лет пребывали в застое; даже после их массивного декретирования, насаждения при Екатерине II, черепаший прирост населения вчистую проигрывал сельскому. И та скромная доля горожан, что была достигнута к концу XIX в. (около 13%), оказалась не более чем повторным выходом на рубежи, впервые «взятые» еще в начале XVIII в. В главе 2.2 тот же Г. Лаппо устраивает суровое испытание предложенной В. П. классификации поселений, тщательно проверяя, в какой степени оправдались конкретные прогнозы первого русского геоурбаниста. Вот, пожалуй, главный вывод: В. П. явно переоценил торговлю и недооценил промышленность и центральные (административные) функции как факторы роста российских городов.

Отсюда акцент на их промышленном развитии у Т. Нефедовой и А. Трейвиша в главе 2.3 «Города как экономические центры: вековая эволюция». Другой акцент — региональный, ведь успех регионов — это прежде всего успех их городов. Благодаря им Урал, Поволжье, отчасти Северный Кавказ стали своего рода урбанистическими триумфаторами столетия. Но первая на пьедестале — все равно Москва: от бистоличности российского пространства к концу века мало что осталось, и величания сегодняшнего Санкт-Петербурга «северною столицей» (в том числе в этой книге) — скорее реверансы в адрес ее великого прошлого. Поразительно, что уникальный вклад в промышленный, банковский, торговый и другие ключевые сектора экономики Москва сочетала с неизменной долей в населении европейской части, равной приблизительно 11%. Вместе с тем феноменален взлет некоторых «выскочек», например, Тольятти, некогда безвестного Ставрополя-на-Волге, а ныне третьего центра Европейской России по торгово-промышленному обороту.

В главе 2.4 «Урбанизация в Европейской России: процессы и результаты» Г. Лаппо и П. Полян провозглашают: за истекшее столетие урбанистическая революция в Европейской России, о которой вполголоса говорил В. П., свершилась. Рост городской сети и численности городского населения, усиление многофункциональности городов и переход к постгородскому (агломерационному) развитию — ее главные признаки. Однако в развитии городов было немало перекосов и диссонансов, оно часто сочеталось с чисто деревенскими и маргинальными проявлениями.

Урбанизация в Европейской России, разумеется, была географически неравномерной. Этим различиям и хронотипологии регионов посвящена глава 2.5 «Количественная характеристика урбанизации в регионах Европейской России за 100 лет» (автор Р. Попов, с участием А. Трейвиша). Хронотипы выделены прежде всего по времени так называемого урбанизационного перехода (термин Р. Попова), т.е. перешагивания регионом через 50-процентный порог доли горожан. РСФСР в целом одолела его в 1958 году. Еще в первой половине столетия это удалось шести регионам — Ленинградской области с Ленинградом, Московской с Москвой, Мурманской, Ивановской, Свердловской и Челябинской (три первые, преодолев отметку 90%, лидируют и сегодня). А южные республики РФ, по крайней мере четыре из них, так и не стали городскими в ХХ веке.

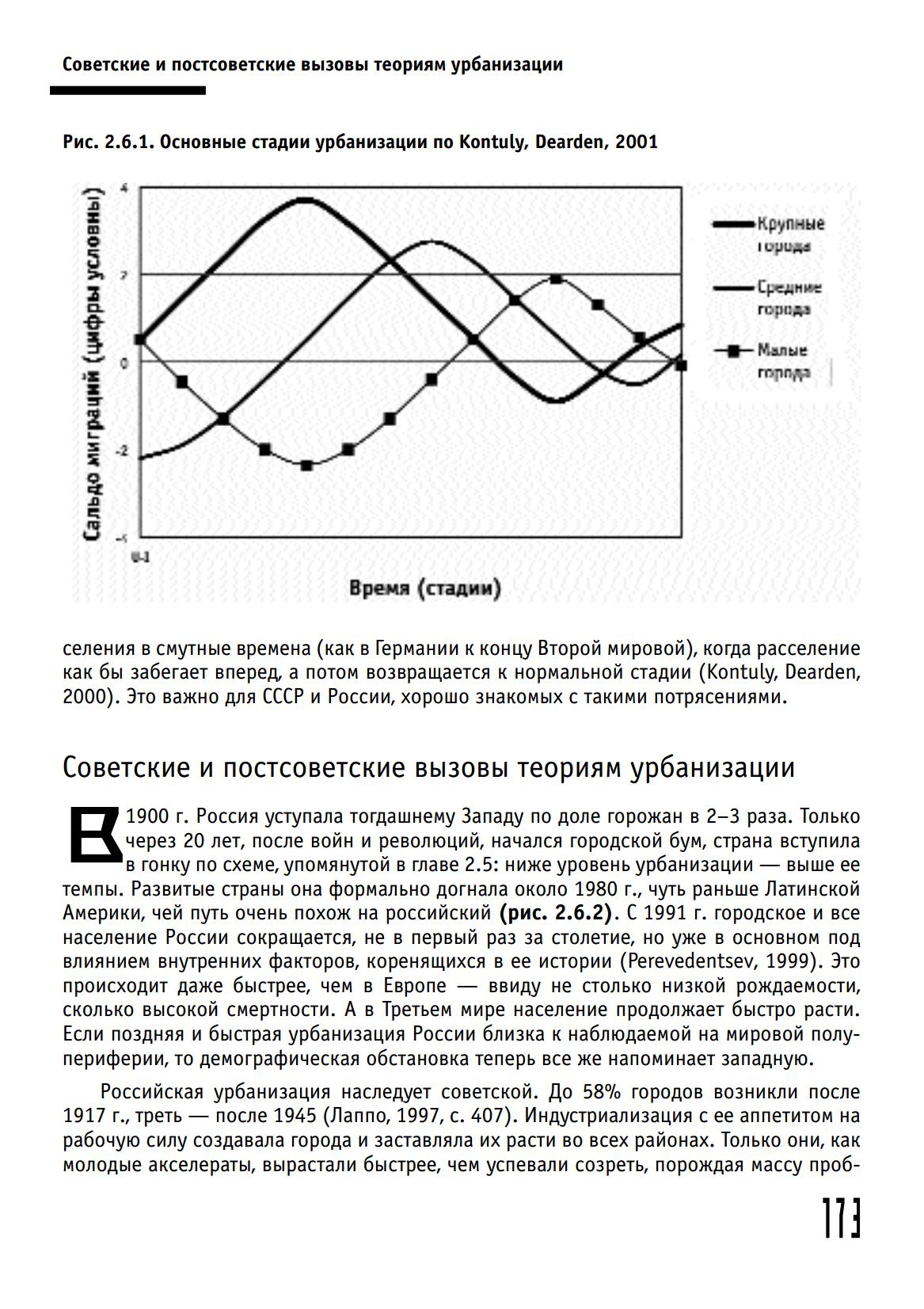

Попытка применить к российской эмпирике теории и методы западных урбанистов, сводящиеся к учету динамики урбанистической структуры горожан, сделана Т. Нефедовой и А. Трейвишем в главе 2.6 «Российские городские системы в зеркале эволюционных теорий урбанизации». Это позволило уточнить место городской системы России на эволюционной схеме «дифференциальной урбанизации». В частности, оказалось, что урбанизация в России начиналась как бы сызнова трижды, прерываясь катаклизмами ХХ века. К его концу она все же прошла обе стадии классической урбанизации и, несмотря на все отклонения, сбои и забегания вперед, оказалась ближе всего к состоянию так называемого поляризационного разворота от опережающего роста главных городов к росту средних и меньших с передачей миграционной аттрактивности вниз по иерархии. При этом прогрессирует деконцентрация городского и агломерированного населения. Тестирование на сей счет пяти экономических районов Европейской России дает широкий диапазон: от застрявшего на стадии зрелой урбанизации Центрально-Черноземного до воспарившего к ранней контрурбанизации Северо-Запада и залетевшего в нее обходным путем Северного Кавказа.

В главе 2.7 «Динамика и состояние городов в конце ХХ века» Т. Нефедова и А. Трейвиш оценивают их «самочувствие». В Европейской России нет регионов, в которых все города поголовно депрессивны, хотя есть такие (например, Ивановский), где все они теряли население в 90-х гг. Не ограничиваясь демографическими признаками, авторы выделяют благополучные и бедствующие города по набору социально-экономических индикаторов, исследуют их связь с профилем города, его размерами и т. п., приводят примеры близкого соседства далеких по состоянию городов. Обнаруженные ими «неформальные лидеры», конкуренты административным центрам регионов, по их мнению, смягчают представление о России как о стране неискоренимой централизации.

Третья часть посвящена селу и состоит из шести глав. Ретроспективно-исторические главы 3.1 и 3.2 описывают эволюцию сельского расселения Европейской России в первой и второй половинах XX в. (автор Д. Лухманов). Еще в довоенное время наметилось оскудение нечерноземных областей и смещение центра тяжести сельского населения на юг и на восток. Положительной его динамика была лишь на Урале и на Северном Кавказе, ставшем к концу века чемпионом — самым заселенным сельским районом. В целом для сельского расселения характерно свертывание сети поселений и количественная депопуляция периферии областей; лишь в окрестностях самых крупных городов отмечена репопуляция. Это две стороны вековой тенденции — структурной и пространственной концентрации сельского расселения и его поляризации. В итоге на большей части Европейской России единое поле сельского расселения практически распалось на два полярных типа поселений: жизнеспособных и деградирующих. Уникальные карты людности, плотности населения и поселений Европейской России в начале, середине и конце века выполнены по внутриобластным административным районам. Отдельную главу 3.3 Д. Лухманов посвятил сельским пунктам несельскохозяйственного профиля, в прошлом игравшим весьма значительную роль в формировании сети и функций сельского расселения.

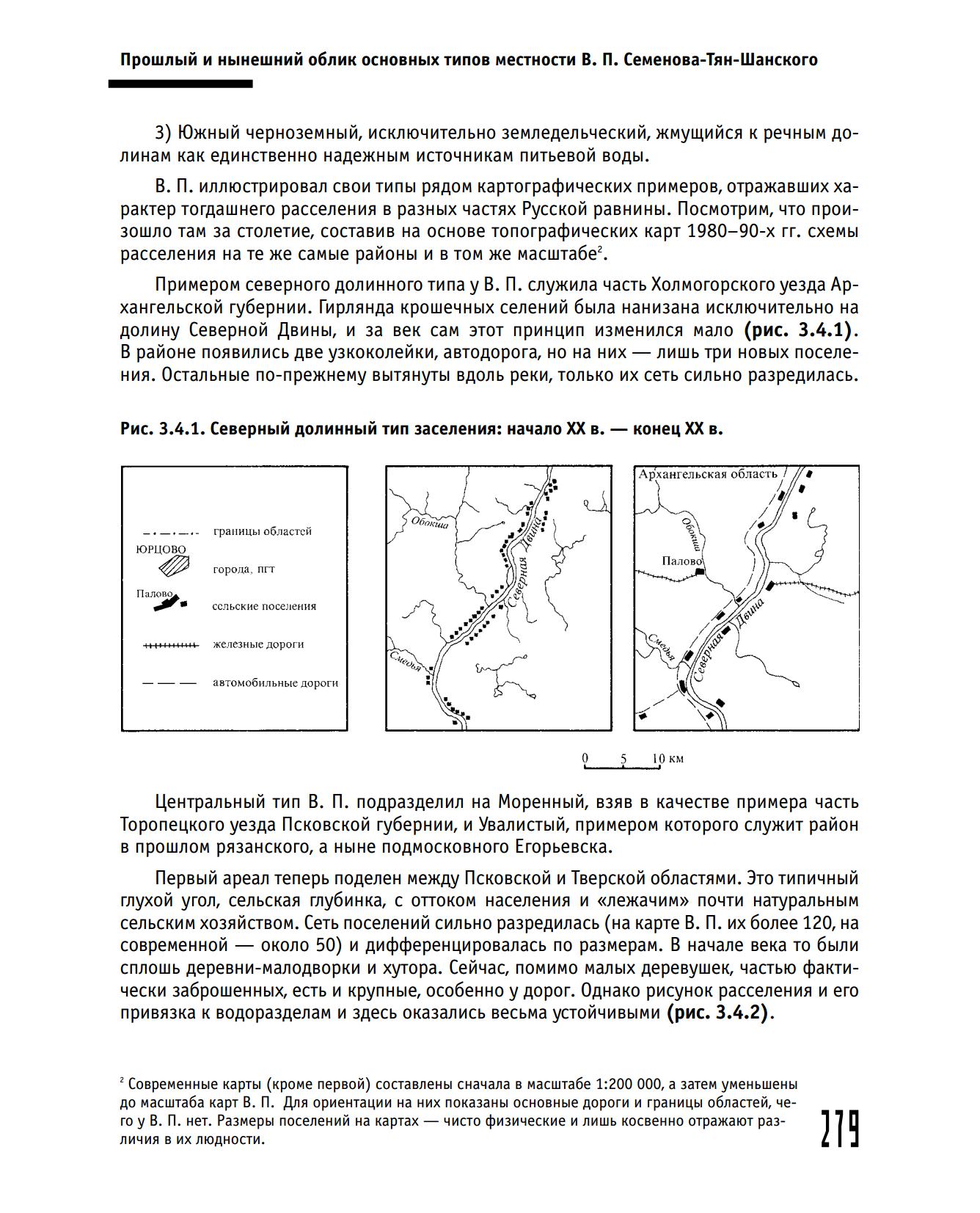

В. П. писал не только о городах и селах как таковых, но и о ландшафтных типах сельской местности и об особенностях рисунка расселения в различных комплексных географических контекстах. Приведенные в его книге картографические примеры этих типов заново рассмотрены, представлены и проанализированы Т. Нефедовой в главе 3.4, но по состоянию на конец XX века. При всей характерности и ощутимости выявившихся при этом изменений еще больше впечатляет явная стабильность, преемственность многих черт этого рисунка, хотя неодинаковая в разных типах местности.

Главной экономической базой села было и осталось сельское хозяйство. В главе 3.5 «Хозяйство российской деревни и население» (Т. Нефедова) прослежены географические проявления этой взаимосвязи, вроде бы столь очевидной, что она как-то выпала из поля зрения В. П. В главе показано, что итоги пространственного развития сельского хозяйства сводятся к усилению западно-восточного и центрально-периферийного градиентов интенсивности и продуктивности и к появлению нового градиента между Севером и Югом. Жизнеспособное сельское хозяйство, как и расселение, сохранилось лишь в некоторых южных регионах и в пригородах, до крайности деградировав на обширных пространствах внутренней периферии (глубинки), особенно в Нечерноземной зоне.

Кризис и реформы 1990-х гг. привнесли столь серьезные изменения в прежние тренды развития сельской местности, что они потребовали специального рассмотрения. Подобно части книги о городах, «деревенскую» завершает глава 3.6 «Сельское население и хозяйство к концу ХХ века» (Т. Нефедова), показывающая противоречивые явления последнего десятилетия. Самым неожиданным был приток в сельскую местность мигрантов из-за пределов России, из ее северных и восточных районов, приостановка многолетнего процесса сокращения числа селян и даже его рост. Однако уже во второй половине 90-х гг. спад миграций на фоне естественной убыли стареющего сельского населения все вернул на круги своя: к депопуляции, оттоку из сел в города и пригороды, уменьшению занятости на сельскохозяйственных предприятиях. Реформы конца века привнесли разве что дальнейшее расслоение коллективных хозяйств и концентрацию производства в наиболее сильных. Спонтанные преобразования в деревне пошли по пути не фермеризации, а «личного подсобничества», совмещаемого с работой в колхозах, но зачастую при товарной направленности подворий.

Четвертая часть — комплексная и эклектичная — пытается охватить самые разные связи города и деревни. В главе 4.1 А. Трейвиш связывает перестройку расселения с мощными общественными сдвигами, с развитием страны по «догоняющей» модели, с расширением освоенной зоны. Мифы регионального развития сопоставлены с его реалиями, включая сдвиг на восток, который вывел демоэкономические центры тяжести России в Предуралье. Далее показано, как по Европейской территории шла индустриализация, а вслед за ней — так называемая терциаризация занятий населения и как они связаны с урбанизацией. Если XIX в. завершил отделение города от деревни по функциям и занятиям, то век XX повел деревню в город, поближе к нему и вдогонку за его структурой, что подтверждает анализ «сельских» и «городских» занятий города и деревни. Проверка макрогеографических выводов В. П., представленных им в виде схемы-картоида «сгущений городской жизни», привела к заключению о поразительной стабильности самих этих сгущений и их роли очагов крупных структурных сдвигов.

Зонами взаимопроникновения города и деревни стали пригороды крупных центров — объект внимания Т. Нефедовой в главе 4.2. Почти весь век они активно стягивали население, создав свой особый мир, свойства которого определяют близость к городу и тесные связи с ним, а также специфически российская «агрорекреация» горожан в сельской местности. Именно в пригородах к концу века возродился реальный, хотя и теневой рынок земли, не зависимый от законов РФ и ее субъектов и порождаемый спросом горожан на дачные участки. Но там же возникли головокружительные перепады социально-экономических параметров, отражающих разные аспекты жизни пригородных зон.

Бурная урбанизация, наполнившая города вчерашними селянами, и дефицит жилья, инфраструктуры, сервиса сохранили в них признаки сельской местности, индикатором которых являются показатели обустроенности быта. Глава 4.3 «Благоустройство городов и сельской местности. Деревня в городе» (Т. Нефедова) показала, насколько доля населения, живущего в мало-мальски городских условиях, ниже официальной доли горожан, горожан по статусу, как привычного показателя урбанизированности. Не только неустроенность, но и сельскохозяйственная деятельность присутствует в городах конца ХХ века. Исключением не является даже Москва.

Политико-идеологический «цикл» ХХ века подвигнул нас включить в данное издание сюжеты, не рассматриваемые В. П. в его книге. Анализ политико-географического «расклада» и этнорелигиозного состава населения в главах 4.4 «Политическое поведение города и села в начале и в конце века в зеркале думских выборов» (А. Титков) и 4.5 «Конфессиональное пространство России в начале и в конце ХХ века» (С. Сафронов) тем более важен, что мы имеем дело с традицией, оборванной на семь десятилетий и возродившейся уже в совсем других условиях. Сравнение первых двух и последнего десятилетий века поучительно: они близки друг другу как периоды политического и религиозного структурирования общества, становления партийной системы.

В заключительной главе (А. Трейвиш) подводятся некоторые итоги вековых перемен не только в расселении россиян, но и во всем развитии страны, сопоставляются его «искусственные» и «естественные» компоненты. Насаждаемые сверху модернизация, централизация и унификация долго заменяли саморазвитие и добровольную интеграцию районов, поселений разного типа и самих людей. Российским реформаторам порой удавалось ускорить, даже обмануть время, но дорогой ценой, в том числе ценой «деформации» и утраты социального пространства. Автором делаются попытки извлечь из этого опыта определенные уроки.

Помимо глав с многочисленными картами, графиками и таблицами (в книге около 100 рисунков и 90 таблиц) издание дополнено пятью приложениями.

В Приложении 1 (составители Т. Нефедова, А. Трейвиш) дан список из 1189 городов на территории современной Европейской России: всех рассмотренных В. П. Семеновым-Тян-Шанским, а также возникших в ХХ веке. Прослежена судьба каждого города, упомянутого В. П., указаны перемены его статуса и числа жителей, торгово-промышленный оборот.

В Приложении 2, составленном Т. Нефедовой, представлена смена рангов 50 крупнейших по населению городов Европейской России.

Следующие два приложения составлены в районном разрезе.

В Приложении 3 (Т. Нефедова) это внутриобластные микрорайоны из Руководства по районной планировке (Рекомендации..., 1988). Такая дробность членения территории близка к уездному делению, используемому на ряде карт в книге В. П. Привязка к 280 микрорайонам городов 1897 и 1996–98 гг. составляет базу наших карт, помещенных в главе 2.3.

В Приложении 4 (А. Трейвиш) приводится население официальных и истинных (по В. П.) городов в границах современных регионов на 1897 г., а также численность городского населения и населения городов размером более 100 тыс. жителей в 1951 и 2000 гг.

Приложение 5 (составитель П. Полян) приводит численность населения городов и пгт по 49 городским агломерациям за период с 1959 по 1999 гг.

Общая для всех глав библиография приводится в конце книги. Ссылки на «Город и деревню в Европейской России» В. П. Семенова-Тян-Шанского даются указанием страницы издания, а цитаты из него выделяются курсивом. Ссылки на остальные литературные источники даются в тексте традиционным способом (например: Лаппо, 1991).

Необходимые пояснения методического и статистико-информационного характера приводятся, если необходимо, в каждой из глав. Отсутствие указания на источники под таблицами означает, что они восходят к авторским расчетам.

Общий список аббревиатур не приводится, так как они не носят сквозного для всей книги характера (кроме оговоренной выше аббревиатуры В. П. — В. П. Семенов-Тян-Шанский) и поясняются в конкретных главах.

Авторский коллектив этой книги составили главным образом сотрудники Отдела экономической и социальной географии Института географии Российской Академии наук. С признательностью отмечаем, что Институт географии, наряду с издательством О.Г.И., явился и одним из спонсоров этой книги.

Отдельная благодарность — Институту страноведения г. Лейпцига, затратившему немалые средства на покупку статистических данных по городам России в Госкомстате РФ, на которые мы частично опирались. Для усвоения конкретных ситуаций «на местах» крайне полезным было сотрудничество ряда авторов с журналом «Ваш выбор», выходившим в 1992–1996 гг. под редакцией А. Минеева и О. Глезер.

Авторы отдельно благодарят О. Глезер за редакторскую и организационную помощь, С. Сафронова и Е. Олешкевич, взявших на себя труд подготовки части представленных в книге карт по авторским эскизам, а также Н. Мерзликину и И. Авцину, выполнивших ряд необходимых технических работ. Слова признательности — и нашим зарубежным коллегам, прежде всего Г. Иоффе (Рэдфорд, Вирджиния, США), И. Браде и Ф. Хеншу, работа с которыми над совместными проектами стимулировала подготовку некоторых сюжетов.

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 12,9 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. Если вы являетесь правообладателем и не желаете некоммерческой публикации настоящего издания, пишите по адресу 42@tehne.com — ссылка на скачивание будет удалена.

24 ноября 2025, 13:11

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий