|

|

Ильин М. Иван Александрович Фомин. — Москва, 1946    Иван Александрович Фомин / М. Ильин. — Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1946. — 51 с., 1 л. портр. : ил. — (Мастера советской архитектуры : Серия популярных монографий / Союз советских архитекторов СССР, Московское отделение ; Под общей редакцией А. В. Бунина).[Начальный фрагмент текста издания]

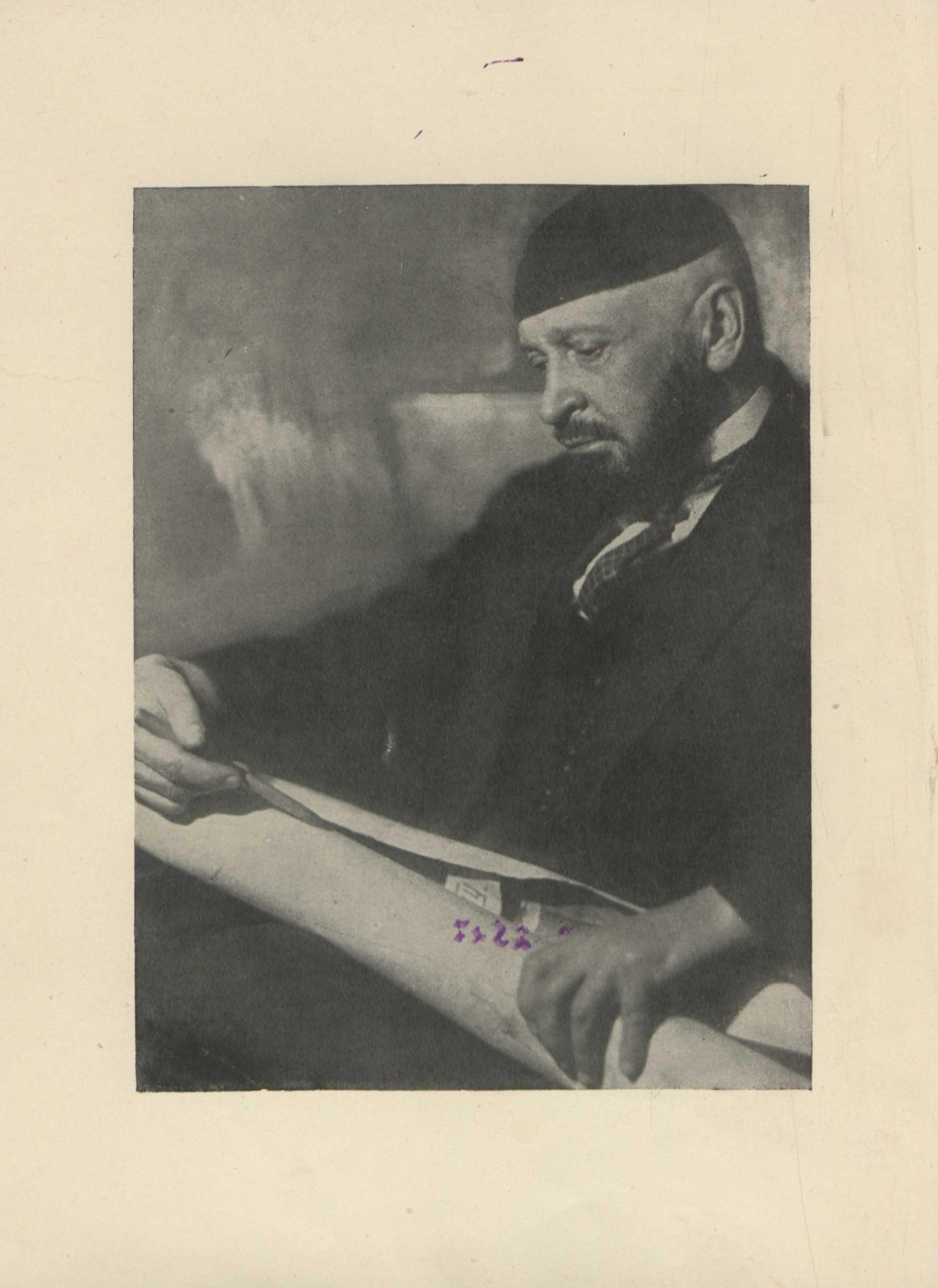

Творчество Ивана Александровича Фомина занимает видное место в истории русской архитектуры XX века и особенно в истории советской архитектуры. Этот взыскательный к себе мастер почти с первых своих самостоятельных шагов обладал ярко выраженной художественной индивидуальностью. Классика была для него вечным идеалом. Он нашел в ней свой стиль, свои формы и почти все типы своих архитектурных композиций. Позднее, вместе с опытом, он обретает большую свободу. Его архитектурная палитра, становясь богаче, делается с годами сдержаннее. Бо́льшего он достигает с меньшим усилием, и в основе его самого крайнего дерзновения мы, при внимательном рассмотрении, открываем чувство меры и порядка. Вдохновение сочетается у него с глубиной познания, мудростью и тактом зрелого мастера; при всем лаконизме его творчество богато и содержательно. Мудрость философа, вдохновение поэта и фантазия художника сливались в произведениях И. А. Фомина воедино.

Творчество И. А. Фомина еще не оценено с должной полнотой, но, тем не менее, уже сейчас мы не можем не видеть того влияния, которое оказал И. А. Фомин на наших современников. Пусть этот небольшой очерк будет скромной данью памяти выдающегося архитектора, заслуживающего большого исследования, которое с должной полнотой осветит путь Ивана Александровича Фомина — художника и зодчего.

* * *

Девяностые годы прошлого столетия... Что характеризует русскую архитектуру того времени? С одной стороны, перепевы так называемого «русского стиля», лучше всего представленного в только что законченных Верхних Торговых Рядах архитектора А. Померанцева — одном из самых больших зданий не только Москвы, но и тогдашней Европы; с другой — мельчающие образцы псевдо-ренессанса и бутафорские произведения стиля «Второй империи», источником которого был Париж с его «Grand'Opèra» архитектора Гарнье.

В эти годы тяжелого самодержавия Александра III Россия жила несколько обособленной художественной жизнью. В чопорном, холодном Петербурге строили доходные дома, угрюмые и массивные. Тяжеловесные формы палаццо Ренессанса, перенесенные на петербургскую почву архитектором предыдущих десятилетий — Д. Рязановым, пришлись по вкусу родовитой аристократии и сановникам. Казалось, будто лишь по его проектам вырастали темные громады, постепенно закрывавшие Адмиралтейство со стороны Невы или заполнявшие прямые, как стрелы, проспекты столицы.

Обычно в этих домах размещались многокомнатные квартиры. Гостиные, кабинеты, столовые и спальни были заставлены громоздкой мебелью и заполнены многочисленными безделушками. Полы устилали пушистыми коврами, поверх которых у камина или любимого кресла хозяйки лежала традиционная шкура медведя. Плотные плюшевые драпировки модного цвета «бордо» закрывали окна; бархатные вышитые скатерти покрывали столы и рояли; по стенам висели семейные фотографии или картины, написанные второстепенными передвижниками.

Москва недалеко ушла от петербургских образцов. Ее дома лишь в большей степени напоминали особняки начала XIX столетия, которыми так славилась «вторая столица». Московские квартиры были меньше, уютнее и говорили о традиционном гостеприимстве хлебосольных москвичей.

В этой душной атмосфере художественного застоя неожиданно прозвучал новый голос: в архитектуру XIX века властно вторглось железо. Казалось, что только теперь были осознаны его конструктивные и художественные свойства. Сперва скромно, а затем все чаще и чаще стало оно применяться в архитектуре. Железо в скелете купола, арках перекрытия, фермах мостов и зонтах над входами в короткое время становится единственным признаваемым материалом. Благодаря ему арки получают «тянутые» очертания, кронштейны эркеров и балконов принимают прихотливо изогнутую форму, которая противоречила всем старым привычным архитектурным представлениям. Парижская выставка 1889 г. с Эйфелевой башней на Марсовом поле закрепила победу нового архитектурного материала.

Железо породило и новые декоративные формы, ставшие неотъемлемой частью возникающего стиля. Под бойким карандашом художников и архитекторов с изумительной быстротой рождались всевозможные произведения, начиная от крупных доходных домов и кончая небольшим завитком, украшающим последнюю страницу романа. Тянутая, вяло изгибающаяся линия, точно колеблемая течением водоросль, становится лейтмотивом, даже больше — характерным признаком этого нового стиля, внезапно родившегося в 90-х годах. Он скоро получил название стиля модерн. Мюнхен, Дармштадт, а затем Вена делаются «обетованной землей», куда устремляются художники и архитекторы в поисках новых источников вдохновения.

В 1896 г. в Петербурге, в Академии Художеств произошли так называемые «студенческие беспорядки». Все студенты были исключены, а затем им было предложено вновь подать заявления о приеме с обязательством «примерного поведения». Часть студентов с возмущением отказалась от этого унизительного предложения. Среди них был и Иван Александрович Фомин. Он перешел в Академию Художеств с третьего курса физико-математического факультета Московского университета, куда поступил по настоянию отца, после окончания одной из рижских гимназий.

И. А. Фомин родился 22 января (старого стиля) 1872 г. в Орле, в семье почтового служащего. Уже во время занятий в Московском университете наметилось тяготение его к искусству. И вот, когда желаемое, наконец, было с таким трудом достигнуто, когда двери Академии Художеств уже распахнулись перед ним, пришлось прервать свое художественное образование и искать утешения в поездке по Европе.

И. А. Фомин пробыл год за границей. Оттуда он возвратился на родину убежденным «модернистом», поклонником захватившего его нового стиля.

И. А. Фомин поселился в Москве, стремясь найти здесь единомышленников. Работал он сперва у архитектора Л. Кекушева, сменившего увлечение стилем «Второй империи» преклонением перед модерном.

Но совместная работа с Кекушевым не была продолжительной. И. А. Фомина отталкивало в Кекушеве отсутствие вкуса, не знающие меры и порядка бутафорские приемы, к которым тяготел этот архитектор и которые так импонировали купеческой Москве. Проработав у него только год, И. А. Фомин перешел к Ф. Шехтелю. Последний был настоящим архитектором и таким же, как И. А. Фомин, поклонником нового стиля, но сдержанным и строгим.

О творчестве И. А. Фомина за этот период мы можем судить по постройкам, осуществленным в 1897—1905 гг. К их числу относятся: небольшой дом на углу Ржевского и Скатертного переулков, здание Московского Художественного театра, дом Рябушинского и ряд других. Правда, автором этих сооружений считается Шехтель, но доля авторского участия И. А. Фомина в проектах перечисленных зданий была значительной.

Большую роль в формировании художественного сознания И. А. Фомина сыграла выставка «Современное декоративное искусство» (1902), организатором которой он был. Участие в этой выставке Макинтоша, И. Гофмана и других западно-европейских художников придало ей почти международный характер. И. А. Фомин выступал на ней как мастер интерьера. Простота и новизна форм мебели и убранства, выполненных по его рисункам, сочетались с оригинальной декоративностью. Стремление И. А. Фомина к монументально-декоративному и, вместе с тем, к лаконичному сказывается здесь, в этих «малых» формах, пожалуй, впервые. Искусство внутреннего убранства захватывало его. С этого времени И. А. Фомин уделял ему все бо́льшее внимание.

Эти наклонности И. А. Фомина сказались в оформлении (совместно с Ф. Шехтелем) помещений и зрительного зала Московского Художественного театра. Простота и ясность декоративных приемов и рисунка орнамента выступают здесь достаточно отчетливо.

Примером более ранних модернистических увлечений И. А. Фомина может служить упомянутый дом в Скатертном переулке. Над «китайским» зонтом входа этого небольшого двухэтажного дома, с характерным для модерна разделением на два различные по высоте объема, расположено большое подковообразное окно. Крупный декоративный орнамент из стилизованных листьев каштана является основным украшением дома. На углах здания из этой листвы выглядывают женские головки, так характерные для искусства модерна.

<...>

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. А. ФОМИНА¹

____________

¹ Список составлен по материалам М. А. Минкуса, которому автор приносит благодарность за разрешение их использовать.

1909

Проект курзала. Академическая программа (дипломная работа)

1910

Серия офортов заграничной командировки (Греция, Рим, Египет) Конкурсный проект Музея 1812 года в Москве

Проект загородного дома Оболенского в Финляндии (строительство окончено в 1912 году)

1911

Перестройка и внутренняя отделка дома Шаховской в Петербурге

Дом Половцева на Каменном острове в Петербурге (строительство окончено в 1913 году)

Конкурсный проект надгробного памятника авиатору Мациевичу в Петербурге (строительство закончено в 1912 году)

Конкурсный проект памятника воинам, павшим под Витебском в 1812 году (осуществлен в 1912 году)

1912

Проект памятника воинам, павшим под Борисовом в 1812 году

Проект памятника воинам, павшим под Волковысском (осуществлен в 1912—1913 году)

Конкурсный проект Бородинского моста в Москве

Конкурсные проекты Николаевского вокзала в Петербурге

Конкурсный проект Контрактового дома в Киеве

Проект ансамбля «Новый Петербург» на острове Голодай в Петербурге

Внутренняя отделка дома Ратькова-Рожнова в Петербурге (строительство закончено в 1913 году)

Загородный дом Гагарина в имении «Холомки» Псковской губернии (строительство закончено в 1913 году)

Дом Абамелек-Лазарева в Петербурге (строительство закончено в 1915 году)

1913

Перестройка и внутренняя отделка дома Нейгардта в Петербурге

1914

Конкурсный проект Русского для Внешней Торговли Банка в Петербурге

1915

Конкурсный проект Банка Общества Взаимного Кредита Печатного Дела в Петрограде

Конкурсный проект застройки территории Тучкова Буяна в Петрограде

Конкурсный проект Сельско-Хозяйственного Музея в Петрограде

Проект виллы Ф. И. Шаляпина в Крыму

1916

Проект курорта Ласпи в Крыму

Проект гостиницы в Кисловодске

Конкурсный проект доходного дома «Техногор» в Петрограде

1919

Конкурсный проект Дворца Рабочих в Петрограде

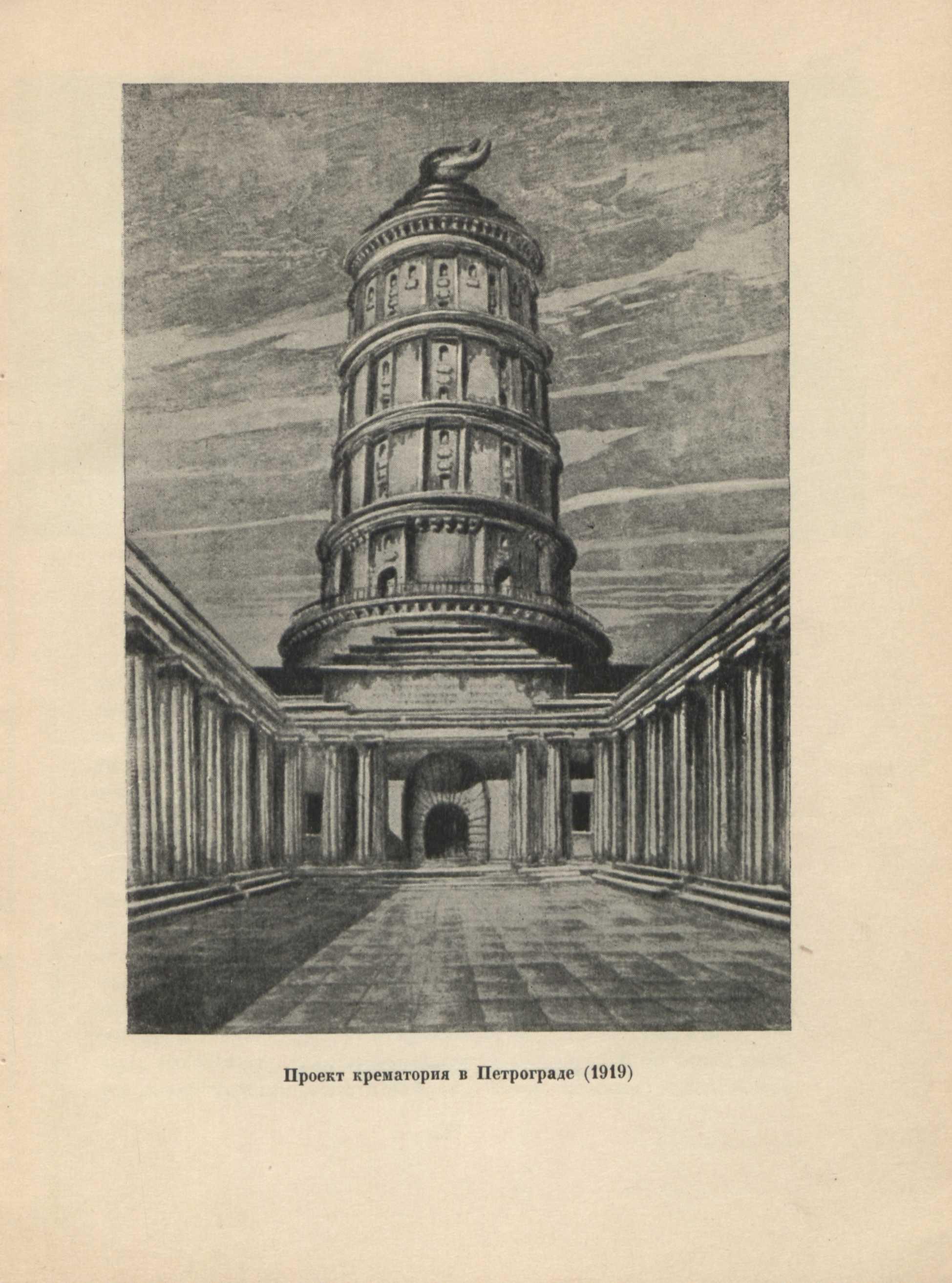

Конкурсный проект крематория в Петрограде

1920

Проект памятника Революции в Петрограде

Декоративные временные сооружения по случаю открытия домов отдыха для рабочих на Каменном острове в Петрограде (осуществлено, но не сохранилось)

Проект памятника архитектору Воронихину

Проект памятника товарищу Артему в Донбассе

1922

Конкурсный проект Сельско-Хозяйственной Выставки 1923 года в Москве

1923

Проект памятника Я. Свердлову в Москве

Надгробный памятник артисту Тартакову в Петрограде

Проект гостиницы в Столешниковом переулке в Москве

Проект перестройки театра Корша в Москве

1924

Конкурсный проект памятника В. И. Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде (скульптор М. Г. Манизер)

Конкурсный проект памятника В. И. Ленину и павшим борцам Октябрьской Революции в Одессе

Конкурсный проект дома акционерного общества «Аркос» в Москве

1925

Конкурсный проект здания Промбанка в Свердловске

1926

Проект планировки города Батума

1927

Проект школы ГубОНО в Ленинграде

Конкурсный проект Политехнического Института в Иваново-Вознесенске (осуществлен в 1927—1929 годах)

1928

Универсальный магазин, клуб и жилой дом Общества «Динамо» в Москве (строительство закончено в 1930 году; совместно с Л. Я. Лангманом)

1929

Новое здание Московского Совета (строительство закончено в 1930 году; совместно с Г. К. Олтаржовским)

1930

Проект здании Рабфака при Политехническом Институте в Иваново-Вознесенске

1931

Новое здание НКПС в Москве

Конкурсный проект здании Военной Академии РККА имени Фрунзе в Москве

1932

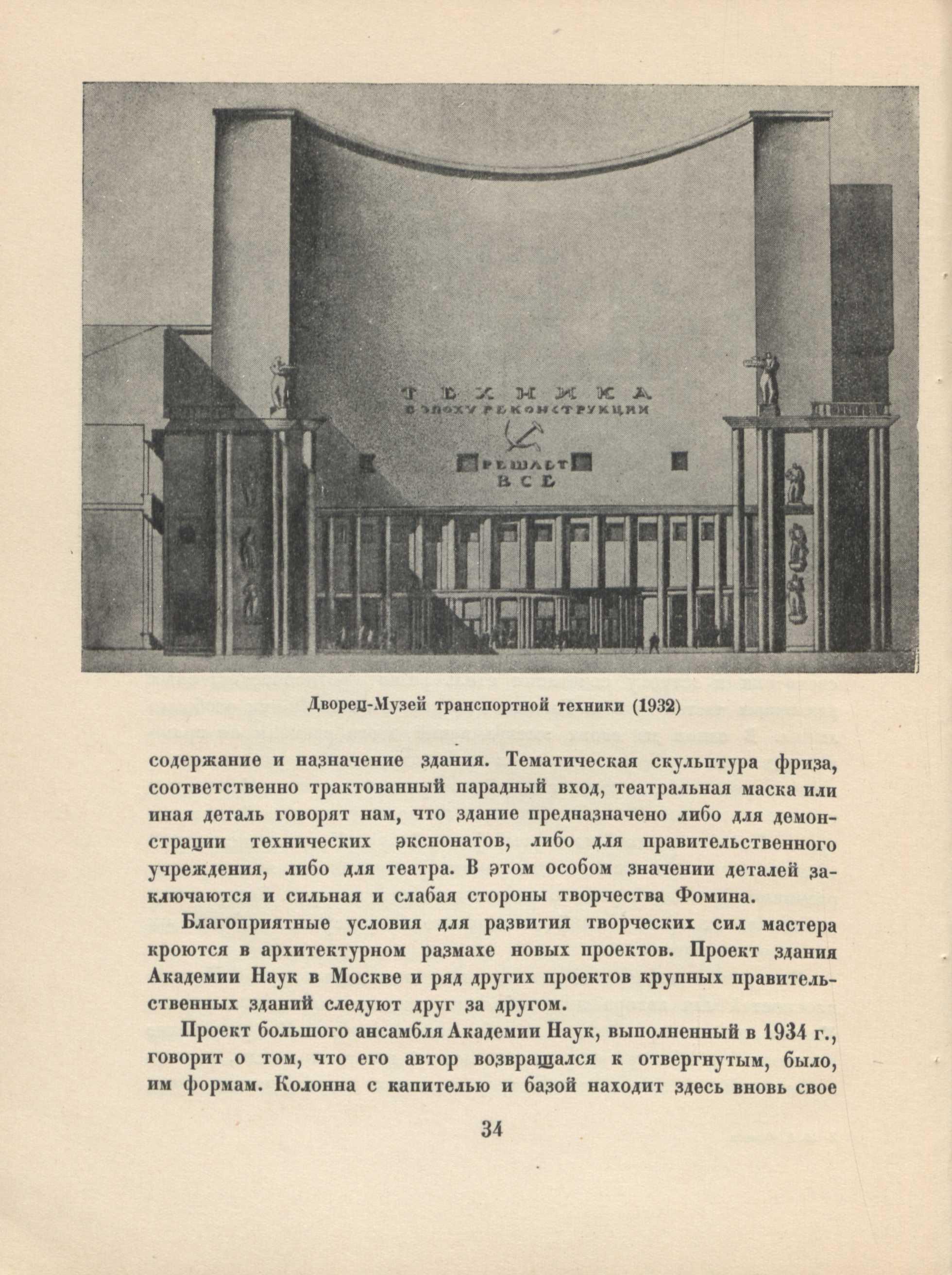

Проект Дворца-Музея транспортной техники в Москве (при участии Н. С. Петрова и В. И. Фидман)

Конкурсный проект здания Театра Красной Армии в Москве

Проект Курского вокзала в Москве (совместно с Г. И. Волошиновым)

1933

Конкурсный проект Института Маркса-Энгельса-Ленина в Тбилиси

Конкурсный проект Дома Красной Армии Военной Электротехнической Академии имени Буденного в Ленинграде

1934

Станция Метро «Красные Ворота» (осуществлена в 1934—1935 году)

Конкурсный проект театра в Ашхабаде (совместно с М. А. Минкусом)

Проект реконструкции Колхозной площади в Москве (при участии А. П. Великанова, М. А. Минкуса, Л. М. Полякова и И. Е. Рожина)

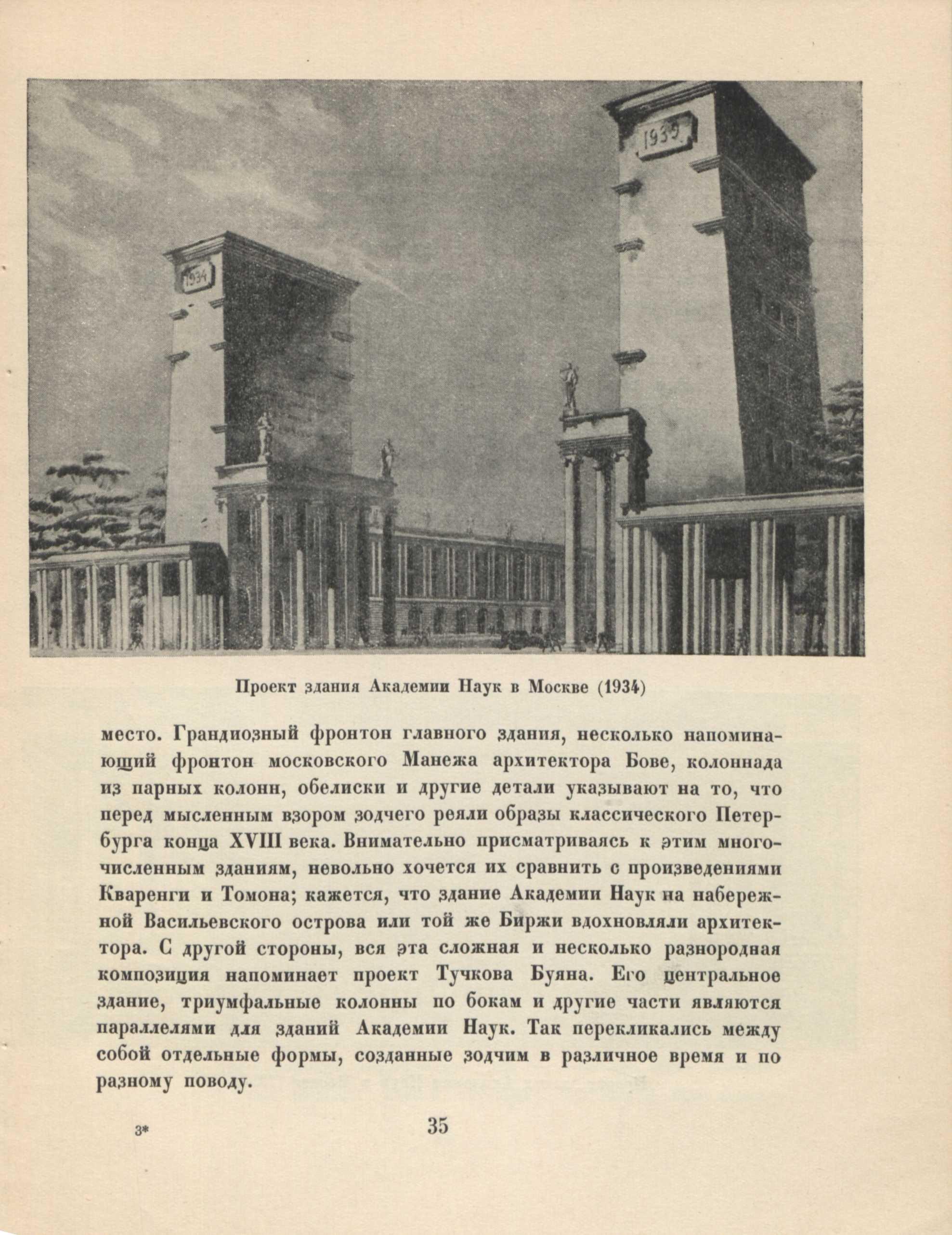

Конкурсный проект Академии Наук СССР в Москве (совместно с П. В. Абросимовым и А. П. Великановым)

Проект здания Наркомтяжпрома на Красной площади в Москве (совместно с П. В. Абросимовым и М. А. Минкусом)

Перестройка здания Института Землеустройства в Москве

1935

Конкурсный проект санатория КСУ в Сочи (совместно с Л. М. Поляковым)

Дом Совнаркома УССР в Киеве (осуществлен в 1935—1937 годах; совместно с П. В. Абросимовым)

Конкурсные проекты правительственного центра в Киеве (совместно с Л. М. Поляковым)

1936

Станция Метро «Площадь Свердлова» (осуществлена в 1936—1938 годах Л. М. Поляковым)

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 24,3 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.

15 февраля 2025, 23:27

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий