|

|

Исаак Израилевич Бродский : Сборник статей В. Воинова, Э. Голлербаха, В. Гросса, Н. Радлова. — Ленинград, 1929  Исаак Израилевич Бродский : Сборник статей В. Воинова, Э. Голлербаха, В. Гросса, Н. Радлова. — Ленинград : Издание Юбилейного комитета, 1929. — 80 с., [17] вклад. л., ил., портр. : ил.[начальный фрагмент статьи]В. ГроссИ. И. БРОДСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

I

Поразительно, как противоречивы отзывы о художнике И. И. Бродском. Право, в современном искусстве не скоро отыщешь кого-либо другого, о ком с такой горячностью высказывались бы столь противоположные мнения. Если их сопоставить, покажется невероятным, что и такая ожесточенная брань и такие энергичные похвалы могут относиться только к одному человеку.

Что же это доказывает? Во всяком случае, обилие и страстность суждений о Бродском свидетельствует с бесспорностью, что в его лице мы имеем дело с крупной величиной, четко очерченной, находящей живой отклик в самых разнообразных общественных слоях. О сером, будничном так спорить не станут.

25 лет появляются произведения Бродского на выставках. 25 лет художественной работы — это не мало, тем более, что деятельность художника проходила в самый бурный период нашей истории.

1905 год, мировая война, февральская канитель и могучий, взрыв Октября в корне изменили весь ход жизни, все привычные соотношения общественных масс. На 90° повернулось колесо истории и понеслось вперед в бешеном, все ускоряющемся темпе.

Изменилось и положение искусства в обществе. Совершенно новые требования предъявила жизнь к художникам.

Как было уцелеть в историческом буреломе? Заметались художники. Регистраторы канцелярии музы искусства — почтеннейшие искусствоведы не припомнят другого периода, когда бы так стремительно возникали и распадались новые школы, когда бы создавалось столько новых художественных теорий.

Неумолимый распад старой общественной системы вносил свою разлагающую струю и в искусство. Искусство спешно и истерично стало „переоценивать свои ценности“, в недолгий срок дойдя до полного самоотрицания. На его горизонте замаячили грозный „нуль в квадрате“ Малевича и „Гипертрофия искусства“ Миклашевского. Искусство уперлось лбом в стену, влетело в тупик — дальше пути не было. Кое-кто сошел с „поезда“ — появились „лефовцы“ и конструктивисты, поверившие всерьез, что искусство умерло, другие — их было большинство, — отправились вспять, стали искать дорогу в обход, окольным путем.

В этой длинной и мучительной свистопляске, переживаемой изобразительным искусством в течение последних 20-ти лет, найти свой прямой путь художнику было не просто. Но еще труднее было не свернуть с него, не подсесть, хотя бы на время, в один из „модных вагонов“. Для этого нужна была крепкая выдержка, твердая уверенность в правильности своей линии и, по правде сказать, большая смелость.

И если, все таки, художник сумел сквозь эти бурные годы не только цельным, но и непоколебимым пронести свое мастерство, найти ему настоящее место в современности, то совершенно бесспорно, что в этом художнике заложены большие живые силы, что он серьезный фактор современного искусства.

Каждая эпоха, каждое поколение по-своему определяли значение и место художника в обществе.

В зависимости от фазы общественного развития, от преобладания влияния того или иного класса художник рассматривался попеременно то как творец новых культурных ценностей, то как выразитель эстетических норм своего времени, то как учитель и „судия“.

Но если проблема взаимоотношения жизни и искусства является одной из самых сложных и в стабильные исторические периоды, то она вдвойне усложняется в переходные эпохи. Выработка новых культурных норм и мерок — дело не одного года. На это нужно длительное время, целая сложная система многоразличных условий и прежде всего — твердая социальная база. Создание этой базы на все 100% немыслимо сразу, прежде ее экономического оформления и основания. Но это не значит, конечно, что в общих чертах ее элементы не могу быть намечены заранее, ее предпосылки не могут быть осуществлены задолго до ее „становления“.

Эти положения в равной степени относятся и к искусству.

Зовы к искусству древни как мир. „Хлеба и зрелищ“ требовали римские лумпены. „Цепкий ошейник фронтов и судорога голода сдавили нам горло. — Откроем больше театров, развернем на улицах и площадях невиданные по размаху массовые торжества, настеж распахнем двери сокровищниц мирового искусства — музеев“ — говорили в Октябрьскую революцию.

М. Фрунзе (Масло) 1929 г.

В первые годы революции в области искусства поглощалось почти все, что осталось в наследство от буржуазии. Искусство бралось „post factum“ таким, каково оно было, лишь бы хоть на мгновение оно позволяло отдохнуть от суровой атмосферы боев или поднять настроение масс. Живопись, в чистом, станковом виде потерявшая смысл и спрос, переметнулась на площади городов; необычайно расцвели плакат и театр. Но эта „конкретизация“ искусства была только поверхностной. В глубине — все оставалось без перемен.

Кончились фронты, а с ними стало снижаться и механическое поглощение искусства. Мирные годы выдвинули новые требования. Получив передышку, рабочий класс огляделся по-хозяйски кругом, увидел, чем он питался три года по части искусства и... плюнул.

Слева, в произведениях тех, кто в пылких декларациях распинался на всех перекрестках в своей преданности революции, была чушь и галиматья, отвлеченнейшая заумь, выдаваемая за подлинное пролетарское искусство. Размазанные кляксы и абстрактные сочетания объемов и плоскостей могли интересовать лишь специалистов или „эстетов“. Справа, где все было ясно и понятно, мирно грустили изящные барыньки в усадебных парках или буржуазных энтерьерах, а революция отражалась лишь зловещими остовами всяких развалин.

Рабочий класс, пришедший на смену старому миру, полный жизненной зарядки, прежде всего очень конкретен. Его не могла удовлетворить утонченная изысканность предзакатного искусства побежденного класса, а искусство последнего, искусство социального распада и не могло быть иным. Ему было нужно нечто реальное, насущное, дающее немедленный и ясный ответ на его нужды и запросы.

И в ответ на предложенную ему „левизну“ и тематическую реакционность, он потребовал искусства прежде всего понятного и сюжетно созвучного с современностью.

Это требование сюжетности, изобразительности в искусстве было весьма естественным. Класс-победитель захотел иметь такое искусство, которое бы жило не на холостом ходу, а было бы конкретным, удовлетворяло бы именно его потребности. Осваивая завоеванное, он неизбежно должен был добраться и до искусства, освоить и его. Первым шагом к этому было требование сюжетности и притом сюжетности революционно-тематической.

Требование было весьма энергично и убедительно. Его следствием был довольно быстрый распад большинства левых школ, окончательно потерявших всякую почву под ногами, в особенности, их крайних течений и появление АХРа. На худой конец и в качестве временного паллиатива и это был хлеб.

Но здесь нужна оговорка. Было бы величайшей ошибкой счесть АХР за носителя подлинного пролетарского искусства. Дело в том, что все те художники, которые отозвались на требование сюжетности в искусстве, были людьми старого поколения, воспитанными и выросшими в условиях буржуазного прошлого. Художественная наличность нашего времени именно поэтому не принадлежит нам идейно до конца. Даже в лучшем случае, если отдельные представители ее формально близки рабочему классу, корни их все же уходят в глубь буржуазной культуры. Естественно, что не им суждено создать настоящее искусство пролетариата, выразить до конца сущность революционных годин.

Задача, стоящая перед ними, куда проще. Они должны по мере своих сил и возможностей честно отразить революцию. Искусство, создаваемое руками этих художников, неизбежно, даже в наиболее совершенном своем виде, может быть только документальным, отражающим, но никак не синтетическим, полностью раскрывающим весь пафос и все значение революции.

И ошибочность позиций АХРа заключается именно в том, что они свое искусство, уходящее корнями в прошлое, считают за „венец творения“, за подлинное искусство рабочего класса.

К числу художников, наиболее удачно справляющихся с далеко не легкой задачей отображательства, наиболее уравновешенных и объективных, несомненно принадлежит И. И. Бродский.

Его революционно-тематические работы общеизвестны. „Торжественное заседание II Конгресса Коминтерна“, „Расстрел 26 бакинских комиссаров“, „Заседание Реввоенсовета“, „Ленин на Путиловском заводе“ воспроизведены множество раз и известны в самых отдаленных уголках нашего Союза. Столь же большой популярностью пользуются его многочисленные зарисовки с деятелей революции, своего рода — портретная галлерея Октября.

Вокруг его больших работ в свое время кипели горячие споры, не утихшие совсем и по сей день. Уж одного этого было бы достаточно, чтобы пристальнее остановить на нем внимание исследователя, но серьезное мастерство профессионального характера, ряд своеобразных и симптоматических черт его дарования делают фигуру этого художника вдвойне любопытной.

Он яркий выразитель определенных линий развития современного искусства, в его творчестве, находящем отклик в массовом зрителе — потребителе художественных ценностей, заложен целый ряд интересных и знаменательных черт, представляющих в современных условиях не малый общественный интерес.

II

Ученик И. Е. Репина, Бродский окончил Академию в 1908 году. Но еще раньше его пейзажи стали появляться на выставках, сперва на академических, а затем и общих. На конкурсной выставке 1908 года Бродский выступил с большим жанром „Теплый день“, „Портретом жены“ и примерно тридцатью пейзажами.

В нашем представлении плохо укладывается сочетание Репина, репинской школы и пейзажа. Правда, в отдельных работах и самого Репина и его учеников можно встретить пейзажи, — например, в „Бурлаках“, „Крестном ходе“, „Поединке“, но во всех этих произведениях пейзаж играет подчиненную, второстепенную роль и является лишь спутником, фоном для человеческих фигур.

Тем неожиданнее было появление из мастерской Репина такого присяжного пейзажиста, каким по существу является Бродский. Даже в его конкурсном „Портрете жены“ пейзаж не загнан на задний план, а полновесно господствует во всей картине, определяя собой, задавая тон даже центральной женской фигуре. В еще большей степени пейзажность дает себя знать в „Теплом дне“. Здесь уже совсем трудно сказать, что является центром внимания художника — сложный ли переплет стволов и ветвей, узорчатая ли игра солнечных пятен или пестрая толпа ребятишек и нянек, кажущихся только прихотливыми созданиями тени и света.

В пределах темы, стоящей перед нами, казалось бы нет необходимости задерживаться на Бродском-пейзажисте, но мы считаем нужным это сделать, потому что без понимания характерных особенностей всего творчества Бродского в целом, ярче всего сказавшихся в его пейзажах, будет многое неясным и в его послереволюционном творчестве.

Бродский очень внимателен. Его пейзажи поражают прежде всего тончайшей выпиской деталей. Прибрежные ли камни, грозди ли винограда, серо-коричневая ли шерстка ослика или следы непогоды на провинциальном заборе, каждая мелочь любовно зарисовывается художником. Порой, возьмем, например, „Италию“, „Сказку“, „Автопортрет с дочерью“, эта тщательность в выписке мелочей приводит к перегруженности, чрезмерной усложненности целого и неизбежной при этом дробности впечатления. И вот эту-то пристальную влюбленность в каждое явление природы, в каждую ее частность, так сказать „персонификацию“ элементов внешнего мира, столь присущую Бродскому, нам хотелось бы отметить прежде всего.

Но Бродский-пейзажист характерен своим как-то особенно спокойным, уравновешенным и полным тихой радостности отношением к миру.

Эту черту „кларизма“ Бродского верно подметил в свое время А. М. Горький, когда писал художнику:

„В творчестве Вашем для меня самая ценная и близкая мне черта — Ваша ясность, пестрые как жизнь краски и тихая эта любовь к жизни.“

Безмятежность пейзажей Бродского удивительна. Влюбленно и просто, с неторопливой уверенностью мастера он передает какую-то глубокую, внутреннюю жизненность мира. Эта узорчатость прихотливо сплетенных ветвей, вырисованных до последнего листка, эта пестрая игра солнечных пятен на аллеях садов и траве, этот тонкий рассеянный свет, когда не знаешь точно, то ли наступает ранний осенний вечер, или попросту солнце с трудом пробирается сквозь мутную дымку летнего марева, наконец эта чисто брейгелевская зима — все эти излюбенные мотивы пейзажей Бродского полны светлой, чуть задумчивой прелести. В этом отношении Бродский удивительно целостен, его мировосприятие не возмущено никакими бурями, не затуманено никакими колебаниями. И может быть в этом-то „кларизме“ творчества Бродского и заключается секрет обаяния и его позднейших монументальных работ революционной поры.

Эти две черты сопутствуют художнику и в его портретах, весьма многочисленных в его художественном багаже. По существу, даже его большие революционные композиции, в значительной степени, сугубо портретны. Исключение — только „Ленин на Путиловце“, где кроме самого Ленина даны не действительные лица, а типаж.

Портрет — одна из самых заманчивых, но и самых трудных областей живописи.

В самом деле, как ни трудна верная передача живой природы, в конечном итоге, от пейзажа не требуется идеальной точности. У того же Бродского — почти половина его пейзажных работах — композиции, т. е. иными словами вольные фантазии художника. Правда, далеко не все могут позволить себе роскошь в таком количестве „выдумывать“ природу. Для этого нужна прежде всего огромная зрительная память, исключительная наблюдательность.

Но портрет совершенно иное. Здесь художник имеет дело с реальным, живым человеком: портрет должен быть прежде всего похожим и показывать всего человека, целиком. Бесстрастен и абсолютно объективен фото-аппарат, но просматривая фотографии, сделанные только с какого-нибудь одного человека, мы убеждаемся, что, в сущности, не бывает двух абсолютно точных и одинаково схожих фотопортретов.

Человек не всегда бывает сам собой, не всегда находится в своем „фокусе“. Его психический мир, как сложный многогранный кристалл, не всегда повернут к зрителю наиболее яркой и характерной своей стороной. И если запечатляется только одна и при том еще не совсем полная грань — портрет не может быть абсолютно похожим, не может дать всего человека.

Делегат Японии (рисунок)

В какой же бесконечной степени усложняется проблема идеальной портретности в живописи? Ведь мало того, что художник должен „поймать“ свою модель в наиболее выразительном физическом раккурсе, он обязан добраться до скрытнейших глубин ее психологии и повернуть ее к свету не одной стороной, а показать сразу всю их сумму.

Всякий художник, как бы он ни стремился быть объективным, неизбежно вносит в портрет как бы частицу самого себя. Выбор позы, освещения, одежды, обстановки, подчеркивание того или иного выражения или черты лица совершенно неизбежно субъективизируют трактовку модели художником.

К. Ворошилов (рисунок)

Но еще более неизбежно известное психическое насилие воли художника над внутренним миром своей модели. Соприкасаясь с ним, художник невольно преломляет его сквозь призму своего восприятия и как бы содействует внутреннему строю ее психологии.

Все это вместе взятое, плюс те высокие, чисто профессиональные требования, предъявляемые к искусству портрета, делает его действительно одним из сложнейших и труднейших видов живописи.

Пересматривая портреты, написанные Бродским, только в отдельных, частных случаях можно подметить в них следы влияния Репина. А между тем, Репин буквально неистощим в своих похвалах Бродскому. Таких восторженных отзывов, которыми щедро осыпает Бродского Репин, не встретишь нигде. И раз они существуют, значит какие-то черты в творчестве Бродского должны были по-настоящему взволновать Илью Муромца русской живописи, как-то особенно глубоко подействовать на него.

Когда П. П. Чистяков восторженно отзывался о своем ученике В. Серове, считая его чуть ли не идеальным воплощением всех достоинств художника — это было понятно. Серов обладал изумительной способностью “„подсаживаться“ к человеку, интересующему его, и так проникаться, правда, на время, его воззрениями, так работать в его „манере“, что право перед некоторыми работами Серова до сих пор останавливаешься в недоумении. Да, полно ли, может ли принадлежать этот „Горбун“ (1880 г.) кому-нибудь другому кроме Репина, а „Демон с Тамарой“ (1891 г.) выйти не из-под кисти Врубеля? И вот это-то уменье войти, что называется, в душу человека, вплотную „подсесть“ к его самой глубокой сути естественно не могло не вызвать в учителях восторженного отношения к своему ученику.

Конечно ничего подобного мы у Бродского не найдем. Только в отдельных портретах, да и то более ранних — Короленко, Шаляпина, Гуревича и др. мы сможем подметить напоминающие о Репине и неожиданные для Бродского — размашистость кисти, некоторую живописную „распущенность“. В более поздних работах — портретах Талалаевой, жены (1913 г.) и т. д. следы репинского влияния едва заметны, проскальзывают лишь в более широкой чем обычно манере письма.

Но взаимная связь Бродского с Репиным лежит не в их формальной близости, а гораздо глубже, в более нутряных слоях психологии, интимных, так сказать, особенностях дарований этих двух художников.

В искусстве, как и в жизни, есть два основных метода мировосприятия. Одни берут мир просто, реально, без дальних затей принимают его таким, каков он есть на самом деле. Внимательной любовно они вглядываются в каждую его черточку, в каждую деталь его и в их сознании отражается прежде всего его органическая, многоликая форма. Внутренний мир, психологию они воспринимают сквозь внешние формы ее выражения.

Другие, наоборот, идут от обратного. Для них внешний мир лишь оболочка — случайная форма, значения, тем более самодовлеющего, не имеющая. Их внимание сосредоточено на внутренней эмоциональности живой природы, она составляет смысл и содержание их произведений.

Если мы сравним произведения Репина и Бродского, мы подметим в них сразу свойственный им обоим „формализм“ мировосприятия. Конечно, в данном случае термин „формализм“ взят не в том плане и значении, какой придан ему в литературе. Он попросту наиболее точно характеризует преобладание в художнике внешнего восприятия над внутренним.

Характерным примером такого „формализма“ являются репинские „Запорожцы“ и „Бурлаки“. Неистовый, какой-то чудовищный смех дюжих запорожцев весьма выразителен, но ведь, по существу, это не только сам смех, сколько блестящая сводка длительных наблюдений над смехом, доведенных почти до абстрактных формулировок.

То же впечатление получается, если взглядеться и в „Бурлаков“. Оставив в стороне весь слезливо-народнический антураж этого произведения, сосредоточим внимание на лицах бурлаков. Они выражают всю мучительность каторжного труда и почти что стандартизованы. Каждое из них — какая-то определенная стадия утомления. По ним легко проследить постепенный переход усталости от тупого безразличия, подчинения суровой судьбе до страстного взрыва отчаяния или надежды. Все это дано лишь во внешности, в формальном раскрытии и характеристике только приемами живописи лиц бурлаков.

Портреты и пейзажи Бродского поражают тем же. Они словно суммируют длительное „высматривание“ натуры, пристальное изучение ее художником и дают наглядные примеры раскрытия внутреннего мира человека или природы в их внешнем облике.

И возможно, что именно эта-то черта и сближает этих двух художников, столь внешне противоположных.

Портреты Бродского довольно четко делятся на две группы. Разделяет их 1917 год. Ранние работы художника характеризуются большей живописностью, колористическим богатством и, наконец, интимностью.

К произведениям этого времени относятся портреты артистов — Шаляпина, М. Ф. Андреевой, Самойлова, Шаповаленко, писателей — Горького, Короленко, И. Гуревича, художников — Репина, Лаховского, Химона, ряд женских портретов — жены, Талалаевой и т. д.

Наиболее интересны из них — портреты жены 1908 и 1914 гг. и портрет О. Д. Талалаевой.

В первом из них — тонкая женская фигура, сидящая на каменном парапете какой-то усадебной пристани, рядом с мраморным львом, дана на фоне широкого, мягкого по колориту простора. Тихий задумчивый пейзаж, слегка туманный рассеянный свет, словно завуалированный испарениями воды, блеклые серовато-зеленые тона — и в этой обстановке фигура женщины в темном платье кажется особенно простой и правдивой.

Совсем по-иному построен портрет 1914 года. Если в предыдущем фигура казалась только деталью пейзажа, господствующего на полотне, то здесь на первое место выступает именно сам портрет, занимая собою весь передний план. Мягкая гамма портрета 1908 года здесь сменяется густым, почти оркестровым звучанием краснобурых тонов. Смутный городской пейзаж — фон, теряющийся в отдалении, чем-то неуловимо напоминает суровую Киммерию Богаевского. Более светлый на горизонте, постепенно, гармоническими переходами темнея вблизи, он почти сливается с темным платьем модели. Тонко выписанное лицо в этом бурном красочном обрамлении кажется скульптурным фрагментом, мраморным рельефом на темном, пурпурно-красном порфире.

Энтерьерный портрет Талалаевой — один из живописнейших портретов Бродского. Небрежная поза сидящей фигуры, пушистый мех у нее в руках, мастерски выписанное лицо и смелое противопоставление самой фигуры, выдержанной в глубоких тонах контрастирующих с цветистым фоном, с броским пятном желтой вазы справа, организованы с уверенностью настоящего мастера. Но в творчестве Бродского этот портрет интересен еще и потому, что в нем живописная стихия, кажется, единственный раз, целиком преодолела столь присущую этому художнику рисуночную рассудочность.

В позднейших портретах эта несколько аффектированная живописность, правда, умело организованная творческой волей художника, сменяется иными чертами. На сцену выступает пластичность, почти скульптурная лепка человеческой фигуры. Они делаются суше, скупее по цвету и вырисовываннее.

Это менее заметно в индивидуальных портретах Ленина, например, в написанном в 1919 году. Профильная, поколенная фигура Ленина сидит у окна, за которым видно море людских голов, — там проходит демонстрация. Характерно, что здесь Бродский, еще не будучи уверенным в правильности своего понимания Ленина, пошел на рискованный художественно шаг. Ленин смотрит на демонстрацию, отдернув тяжелую красную штору, на фоне которой ярко выделяются два светлых пятна — Ленин и демонстрация.

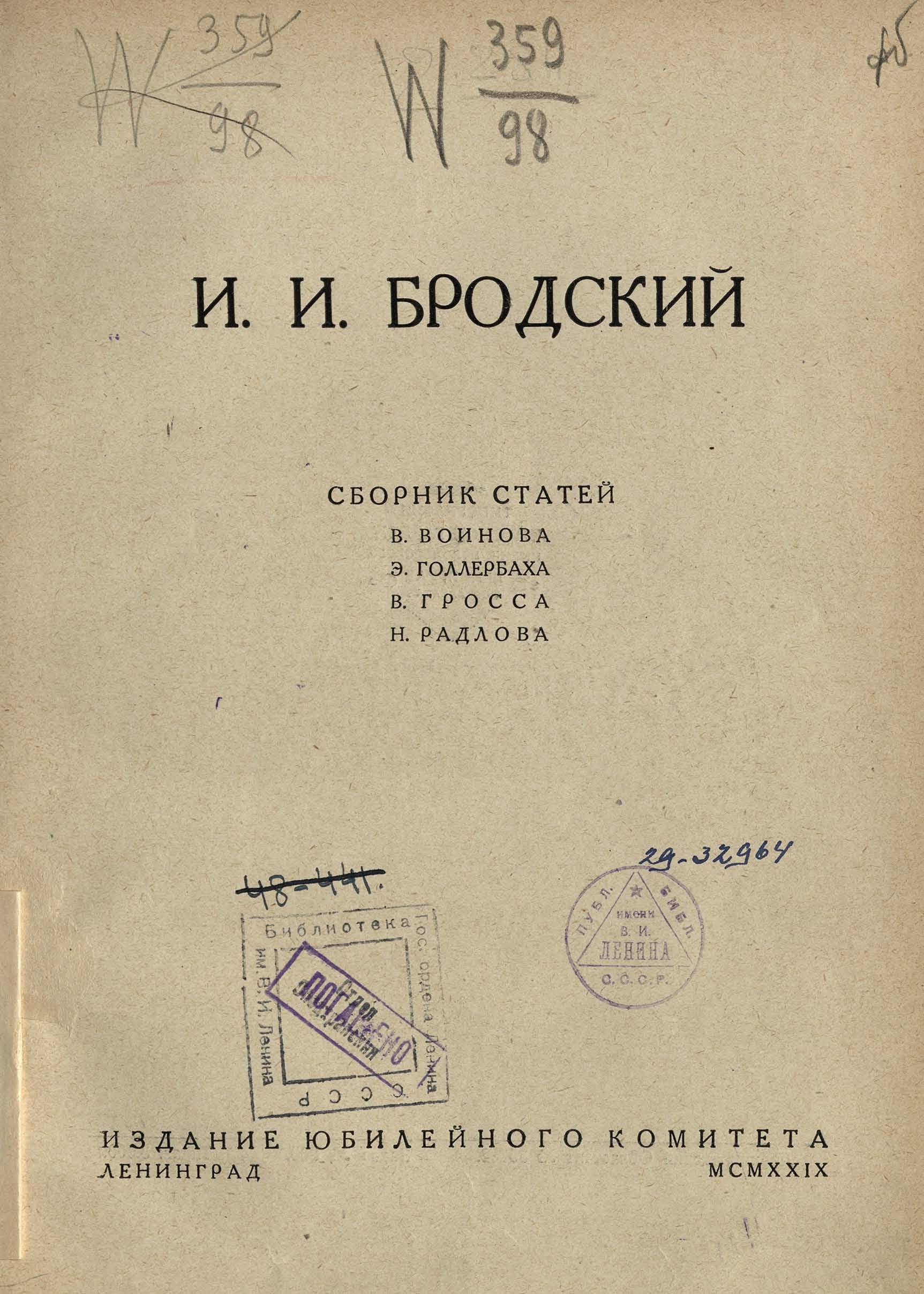

Другие портреты Ленина — на фоне Волховстроя и Смольного написаны все еще на широком пейзажном фоне, но здесь тематически сильная и доходчивая до зрителя обстановка позволяет художнику воспользоваться ею для создания более глубокого впечатления. В связи с ней, выступая из нее, ассоциативно перекликаясь с ней, фигура Ленина на этом портрете кажется более оправданной и убедительной. Портреты эти сделаны не непосредственно с натуры. Материалом для них послужил ряд зарисовок с Ленина, сделанных Бродским на протяжении 1919—1921 гг.

Первый раз Бродский рисовал Ленина весной 1919 года в президиуме митинга в Народном Доме вместе со Свердловым и Зиновьевым. Впоследствии с этой зарисовки был написан „Ленин и манифестация“.

Следующие, сделанные на II и III конгрессах Коминтерна, более углубленны и удачны. Первый из них набросан в момент торжественного открытия конгресса во дворце Урицкого и менее интересен. На этом рисунке Ильич слишком „изящен“, как-то по непривычному выглядит парламентским „оратором“. И, в сущности, Ленин, заявивший, когда его попросили подписать этот рисунок, что в „первый раз подписываю то, с чем не согласен“ — был прав.

Зато очень хорош оплечный рисунок, сделанный в августе 1921 г. в Андреевском зале, в Кремле. Бродский имел возможность рисовать Ильича с очень близкого расстояния, когда тот слушал выступления ораторов на конгрессе и позировал художнику, сам того не замечая. В этом рисунке тщательно разработано лицо, несколько утомленное, с легкими морщинами, кое-где отметившими трудности пережитых годов, и все оно такое насыщенное, близкое, именно ленинское лицо.

В том, что художник остановил свое внимание прежде всего на Ленине, мы склонны видеть не погоню за модой, а скорее одну из дальнейших ступеней развития его личного творчества.

В самом деле, Бродскому присуща большая и углубленная персонификация внешнего мира. Он заостряет свой взор на отдельных явлениях и им отдает себя целиком. Целое, общее у него вытекает из частного, ритм деталей подсказывает композицию всего произведения. И то что свойственно Бродскому вообще как художнику, неизбежно должно было сказаться и на его отношении к революции.

Этой чертой и объясняется как раз то, что в революции он все свое внимание сконцентрировал прежде всего на отдельных людях, на тех, кого вынесла на поверхность масса.

Поэтому-то и „Конгресс“ не столько коллективный портрет штаба мировой революции, сколько коллектив портретов. Если мы внимательно всмотримся в это огромное полотно, прежде всего бросится в глаза его характерная особенность: каждое из 500—600 лиц, заполняющих картину, сделано художником по-своему, разрешено индивидуально. Отсюда — отсутствие в картине монолитности, которое не раз ставилось художнику в вину.

Аналитик по существу, Бродский, увлеченный изображением каждого отдельного человека, каждой единицы величественного целого, прошел мимо стихийности, эмоциональной насыщенности Коминтерна.

Значит ли это, что „Коминтерн“ не ценное произведение? Значит ли это, что общественно-полезный эффект его невелик?

Конечно, нет.

Скорее именно вследствие этого „недостатка“ картина приобретает особое значение и с каждым годом ее достоинства все увеличиваются. Несколько парадоксальное это положение сразу становится ясным, как только мы глубже вдумаемся в задачи, исторически поставленные перед художником.

Выше мы уже говорили о положении изобразительного искусства в нашу эпоху. Мы выдвинули тезис, что при данных общественных формах, при том состоянии социальных сил, которые мы имеем в настоящее время, все, или во всяком случае 99% изобразительного искусства не является до конца настоящим искусством рабочего класса.

Как бы ни были искренни его отдельные представители, как бы ни стоя и они близко к идеологии пролетариата, пока художественное творчество находится в руках их, невольно, помимо своего сознания транслирующих в сегодняшний день дореволюционные представления, новое искусство создано быть не может.

Но если маловероятно подлинное выражение всей „природы“ революции в современном искусстве, создание ее синтетического образа, то честный и прямой рассказ о наших „делах и днях“ не только возможен, но и необходим.

Правда, в конечном итоге, в историческом аспекте все изоискусство последних двенадцати лет, независимо от его сюжетной созвучности с современностью, отражает нашу эпоху. Социологический анализ произведений искусства нашего времени раскрывает общественную значимость их творцов, рассказывает о том, как преломлялся ход революции в сознании тех или иных общественных группировок.

Но такое искусство, интересное может быть для специалистов, дает слишком мало широким массам. Обещаниями самого изысканного обеда через 10 лет не удовлетворяется сегодняшний голод.

Единственно правильным разрешением „проклятого вопроса“ может быть только возвращение к изобразительному, а не к „выражающему“ искусству, т. е. к искусству реальному, конкретному, сюжетно насыщенному.

На практике возможны, конечно, многоразличные разрешения этой задачи, сводящиеся, правда, в итоге к одному и тому же. Одно из них — создание художественных историко-документальных произведений, отражающих определенные моменты революции.

И с этой точки зрения дробность „Коминтерна“, его „отраженность“, приобретает особый смысл. Благодаря им мы сохранили для будущего не безличную, хотя бы и выразительную массу, претворенную в индивидуальном представлении одного художника, а ценнейший иконографический документ, правдивый и точный.

<...>

[Содержание]

Всеволод Воинов. И. И. Бродский. Биография-характеристика.. 5

Н. Э. Радлов. Бродский-пейзажист.. 27

Э. Голлербах. Бродский-портретист.. 35

В. Гросс. И. И. Бродский и современность.. 45

Произведения И. И. Бродского, бывшие на периодических выставках в Ленинграде и Москве.. 75

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 54,2 МБ).

9 ноября 2020, 15:45

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий