|

|

Катцен И. Е., Рыжков К. С. Московский метрополитен. — Москва, 1948Московский метрополитен = Метрополитен Москвы / И. Е. Катцен и К. С. Рыжков. — Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1948. — 20 с. текста; 23 л. ил., схем. : ил., схем. — (Архитектура Страны советов).[Полный текст издания]

„Самым замечательным сооружением, равного которому нет ни в одном городе мира, является созданный по Вашей инициативе московский метрополитен“.

(Из письма от трудящихся Москвы великому вождю советского народа товарищу Сталину).

В результате огромных успехов социалистического строительства в Советском Союзе создаются новые и реконструируются старые города, восстанавливаются и перестраиваются села. Грязные, запущенные города царской России превратились на наших глазах в культурные благоустроенные центры. Москва, столица пролетарского государства, реконструируется на основе великого Сталинского плана.

Ярким выражением сталинской заботы о нуждах трудящихся является сооружение в Москве метрополитена. Величием и могуществом нашей советской Родины, стремлением создать светлую, радостную жизнь для народа проникнуто это грандиозное величественное сооружение социалистической эпохи.

Строительство метрополитена в Москве было предпринято по решению Июньского пленума ЦК ВКП(б) в 1931 году. Его осуществляли в труднейших природных условиях, строили и учились на ходу, не заимствуя опыта «подземок» капиталистических стран, с ярко выраженной тенденцией выкачивания прибылей из их эксплоатации. В небывало короткие сроки советские люди создали сооружение, достойное эпохи великого Сталина.

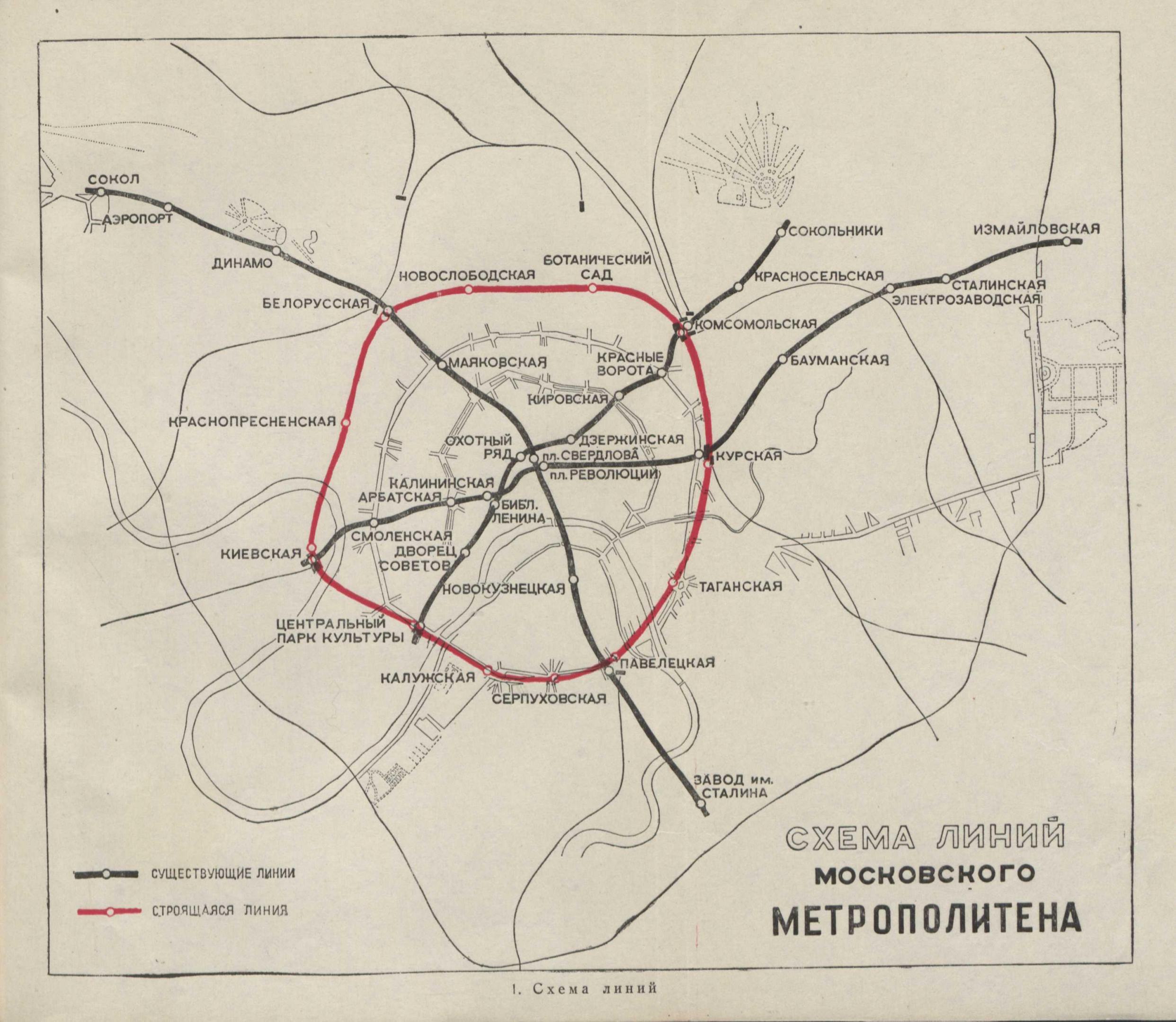

Для Москвы характерно радиально-кольцевое построение уличной сети; улицы расходятся лучами во все стороны от центра города; их опоясывают кольцевые магистрали. Эта исторически сложившаяся структура была положена постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10/VII 1935 г. в основу новой планировки и дальнейшего развития города; сохранились в известной мере и основные русла городского движения. Исходя из этого, сеть московского метрополитена строилась как система диаметральных и кольцевых линий, проходящих по наиболее оживленным направлениям города и связывающих между собой по кратчайшему пути отдельные его районы, важнейшие железнодорожные вокзалы, предприятия, культурно-бытовые учреждения и т. д.

Первую очередь строительства метрополитена составила линия от Сокольников до Крымской площади. Трасса прошла через Комсомольскую площадь, далее вдоль улицы Кирова к Охотному ряду, затем по Моховой и Метростроевской улицам. В Охотном ряду от этой линии отходила ветка в сторону Арбата до Смоленской площади (Арбатский радиус). Общее протяжение линий составило 11,5 км; на трассе было сооружено 13 станций.

В октябре 1934 года под Москвой прошел первый пробный поезд метрополитена. 6 февраля 1935 года по подземной магистрали проехали первые пассажиры — делегаты VII Всесоюзного съезда советов.

15 мая 1935 года московский метрополитен имени Л. М. Кагановича был открыт для всеобщего пользования.

Накануне пуска первых линий было принято решение о дальнейшем строительстве метрополитена. В систему линий второй очереди были включены: продолжение Арбатского радиуса (до Киевского вокзала) и постройка двух новых маршрутов (Покровского и Горьковского).

Уже в декабре 1936 года поезд метрополитена, миновав станцию Смоленская, прошел к Киевскому вокзалу. На новом участке, длиной 1,7 км, поезда, вырвавшись из тоннеля на эстакаду, мчатся по мосту над Москвой-рекой, затем, снова углубившись в тоннель подкатывают к перрону станции Киевская.

Покровский радиус метрополитена был открыт в марте 1938 года. Он проложен от площади Революции к Ильинским воротам и вдоль Покровки до Курского вокзала; протяжение линии 3,5 км. В строй вступили две новые станции — Площадь Революции и Курская. Покровский радиус, сомкнувшись с Арбатским, образовал вместе с ним диаметр направлением с юго-запада на северо-восток.

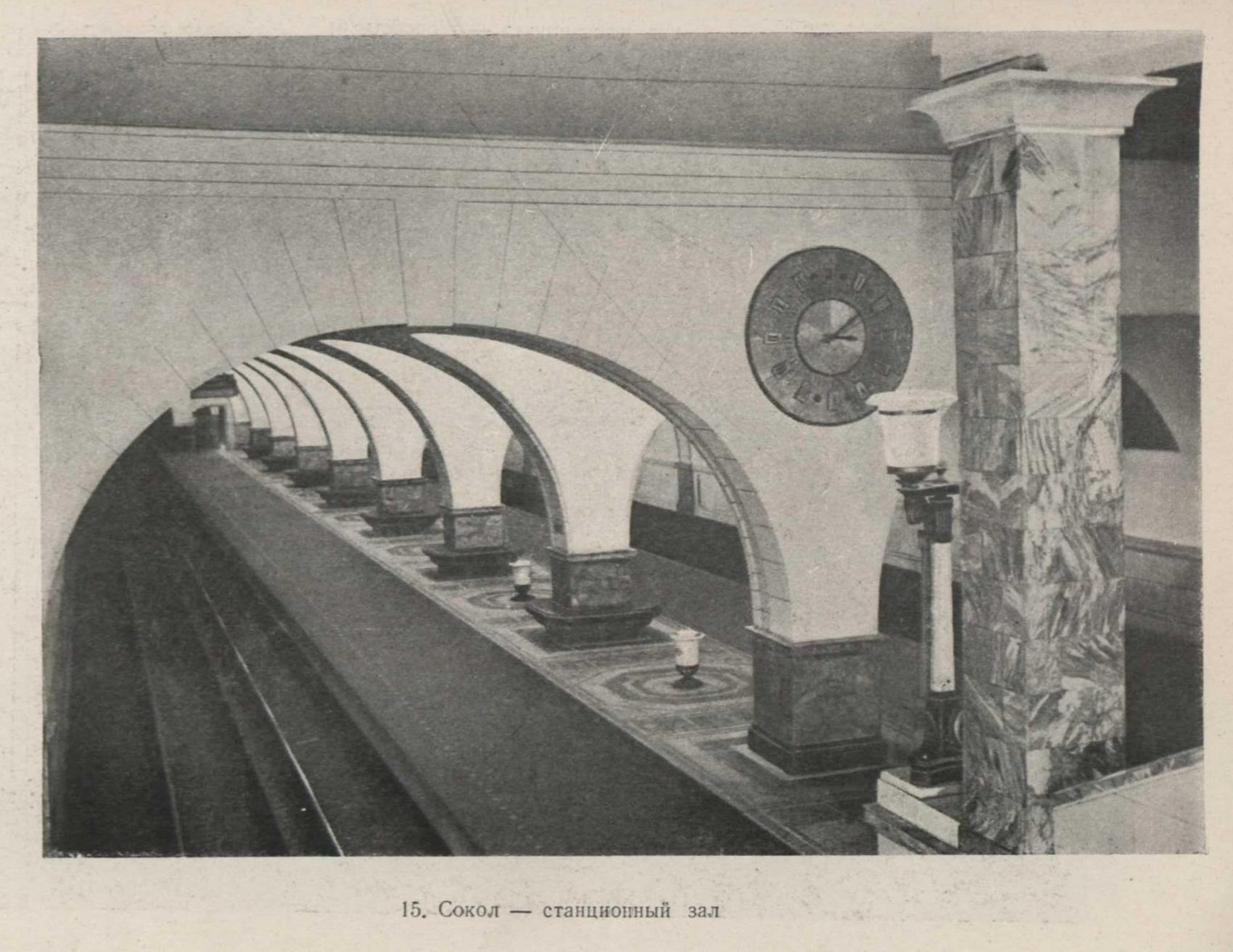

В сентябре того же года открыт Горьковский радиус — от площади Свердлова к Пушкинской площади и далее по направлению улицы Горького и Ленинградского шоссе вплоть до поселка Сокол. На этой линии, длиной 9,5 км, сооружено шесть станций: Площадь Свердлова, Маяковская, Белорусская, Динамо, Аэропорт и Сокол.

Линии второй очереди строительства удлинили сеть московского метрополитена до 26,5 км, число станций достигло 22.

Строительство метрополитена не прерывалось и в суровые дни Отечественной войны. В то время, когда Красная Армия, в результате блестяще осуществленной операции, «окружила и ликвидировала две армии врага под Сталинградом» (И. Сталин), метростроевцы заканчивали сооружение линий третьей очереди. Новые мощные транспортные артерии обслуживают густо населенные районы столицы, промышленные гиганты, железнодорожные вокзалы, парки.

В январе 1943 года открылось движение на Замоскворецком радиусе; поезда пошли через станцию Площадь Свердлова в Замоскворечье, к Павелецкому вокзалу и далее до завода имени Сталина. На этой линии сооружены станции Новокузнецкая, Павелецкая и Завод им. Сталина. Через год, в январе 1944 года, началось движение поездов на продолжении Покровского радиуса — к Электрозаводу и далее до Измайловского парка культуры и отдыха. Вошли в строй станции Бауманская, Электрозаводская, Сталинская и Измайловская.

Так ширилась сеть московского метрополитена. В настоящее время она простирается на 40 км; на трех диаметрах пассажиров обслуживают 29 станций и 35 вестибюлей. По интенсивности перевозок московский метрополитен обогнал все «подземки» капиталистических городов.

Строительство новых линий метрополитена в Москве идет непрерывно. Широким фронтом развернулось сооружение кольцевой линии. Она охватит центральную часть Москвы, проходя на юге и востоке по кольцу Садовых улиц и выступая за его пределы в северной и западной частях города. Протяжение линии 20 км. На кольце строятся 12 станций; Центральный Парк Культуры и Отдыха (на Крымской площади), Калужская, Серпуховская, Павелецкая, Таганская, Курская, Комсомольская, Ботанический сад, Новослободская (возле Селезневской ул.), Белорусская, Краснопресненская (у Зоологического сада) и Киевская.

Кольцевая линия осуществляется передовыми, механизированными методами. Строительство ведется отдельными участками с последовательным вводом их в экоплоатацию. Первым вступит в строй участок от Центрального Парка Культуры до Курского вокзала; затем будет открыто движение до Комсомольской площади, далее последовательно до Белорусского и Киевского вокзалов. Между последним и Центральным Парком кольцо замкнется, движение по маршруту станет сквозным.

С окончанием кольцевой линии рельсовые пути московского метрополитена составят уже 60 км. 41 станция будет обслуживать население столицы. Но этим строительство метрополитена не ограничится. По мере осуществления Сталинского плана реконструкции Москвы будет расти и сеть метрополитена. Вместе с наземными средствами сообщения московский метрополитен образует разветвленную и мощную систему городского транспорта, призванную полностью удовлетворять потребность населения в удобном и быстром сообщении.

* * *

Высокие качества московского метрополитена определяются его основными элементами — тоннелями, станциями, вагонами и всем многообразным оборудованием линий. Все в них подчинено заботе о человеке, которая отражается в смелых конструктивных решениях станций, в их удобной планировке, радостной архитектуре.

Объем станций и их обработка создают ощущение свободы и простора, планировка залов рассчитана на движение огромных масс пассажиров. Изысканная архитектура и море света создают впечатление, «что находишься в хрустальном дворце, озаренном солнцем, а не глубоко под землей» (А. Куприн).

Подземная дорога требует эффективной вентиляции станций и тоннелей. Она решается мощными средствами, благодаря которым под землей дышится свободно и легко, как на открытом воздухе.

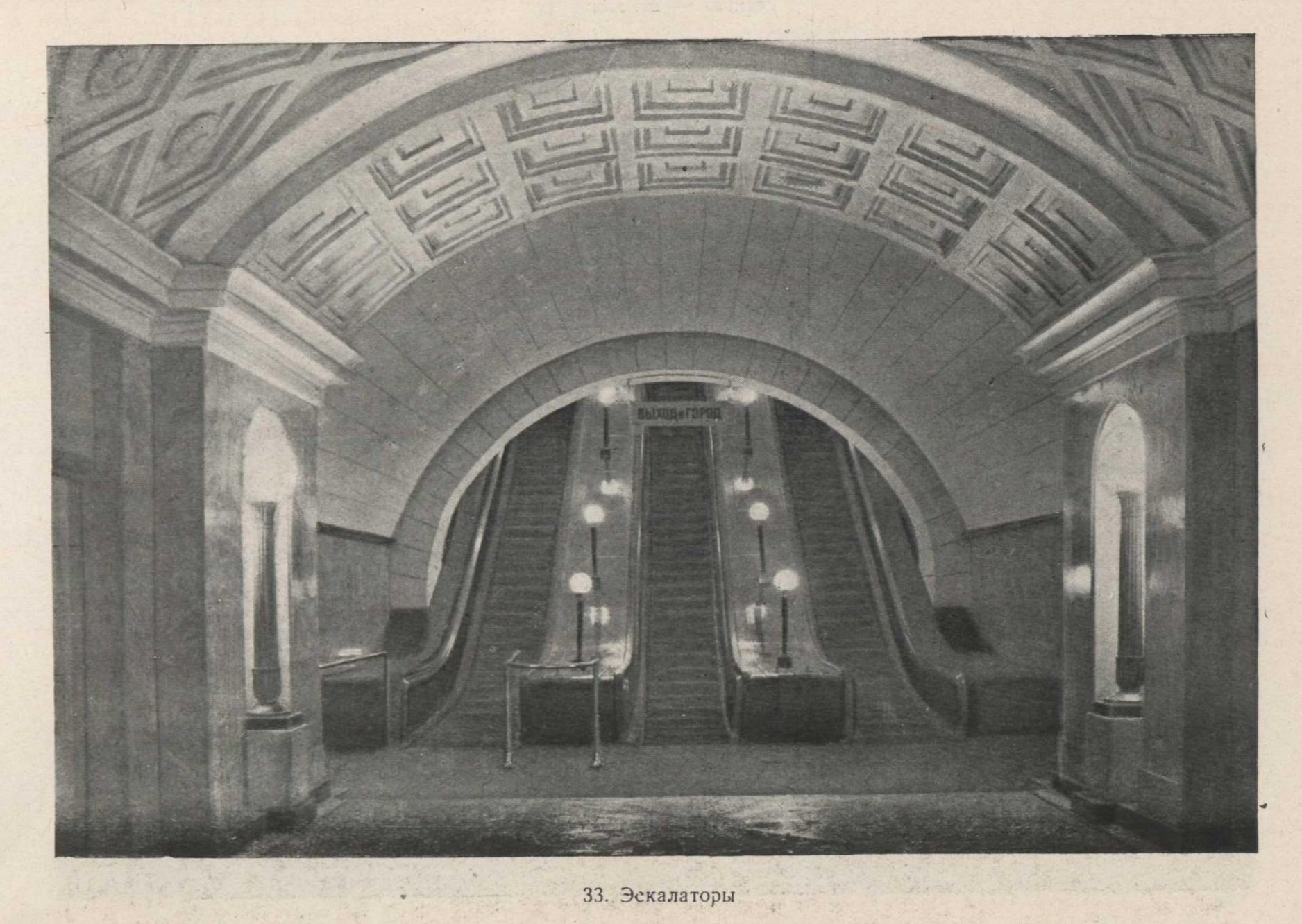

К большим удобствам московского метрополитена следует отнести эскалаторы, которые связывают наружные вестибюли непосредственно с платформами глубоких станций.

Достоинство метрополитена определяют также его вагоны, в которых, как в фокусе, преломляется все многообразное оснащение линий. Обстановка внутри вагона и удобства проезда определяют качество метрополитена.

Вагон московского метрополитена просторен и высок; он хорошо освещается и вентилируется; мягкие диваны обиты кожей; на стенах линкруст; в оконных проемах зеркальные стекла. Четыре широкие двери по боковым сторонам вагона действуют автоматически.

Конструкция вагона архитектурно обработана; ей приданы обтекаемые формы. Тяговое оборудование позволяет развивать скорость до 70 км в час.

Электрическая энергия постоянного тока подводится к двигателям вагона посредством «третьего рельса». Преобразование тока из переменного трехфазного в постоянный производится на специальных тяговых подстанциях где установлены мощные ртутные выпрямители. Управление системой электроснабжения автоматизировано.

Поезда метрополитена могут включать до 8 вагонов. Составы оборудуются автоматической сцепкой.

Интенсивность движения рассчитана на пропуск поездов с интервалом в 1,5—1,75 минуты. Безопасность столь частого движения обеспечивается средствами автоблокировки и применением специальных приборов — автостопов.

Провозная способность линий московского метрополитена составляет 50 тысяч пассажиров в час в каждом направлении. Средняя скорость сообщения (с учетом времени стоянок на станциях) достигает 38 км в час.

Пути метрополитена укладываются главным образом на жестком, бетонном основании. Линии проходят в основном в металлических тоннелях, собранных из чугунных тюбингов.

* * *

Московский метрополитен строится как мощная система городского транспорта, насыщенного самой передовой техникой. Он «выходит далеко за рамки обычного представления о техническом сооружении» (Л. М. Каганович).

Большие массы людей непрерывной лентой спускаются в подземные просторы станций московского метрополитена. Быстрые поезда развозят пассажиров по всем направлениям огромного города. Метро, как его называют сокращенно, представляет самый быстрый вид городского транспорта. Он является вместе с тем наиболее удобным средством массового сообщения.

В капиталистических странах, где все подчинено извлечению выгод и прибыли, художественное оформление массовых сооружений считается излишним. Архитектурные украшения вызываются на Западе лишь стремлением повысить стоимость пользования сооружением, увеличить его доходность.

Такие тенденции глубоко чужды нашему социалистическому миропониманию, нашему советскому гуманизму.

В нашей стране города, улицы, площади и отдельные сооружения призваны обслуживать народ; они предназначены для удовлетворения бытовых и культурных потребностей широких масс трудящихся.

Сталинский лозунг заботы о человеке нашел свое яркое отражение в таком столичном сооружении массового пользования, как московский метрополитен. Перед строителями метрополитена стояла почетная, огромной важности задача — создать новый тип советского, социалистического метрополитена, оснащенного передовой техникой, призванного комфортабельно обслуживать громадные массы трудящихся. И в решении этой задачи отразился смелый размах советского инженерного творчества; сказался расцвет архитектурного искусства в СССР; проявился горячий энтузиазм свободного народа, собственными руками созидающего великое здание социалистического государства!

* * *

При сооружении московского метрополитена был использован богатый и разнообразный ассортимент строительных и декоративных материалов, которыми так богата наша Родина. Лучшие породы мраморов были доставлены со всех концов страны для украшения подземных залов метрополитена. Здесь встречается и серо-голубой Уфалей, отличающийся необыкновенным богатством и разнообразием рисунка, и белый с голубовато-серыми прожилками Коелга цвета слоновой кости, и Прохоро-баландинский мрамор, и красный с фиолетово-серыми оттенками Тагил.

Из Закавказских республик — Грузии и Армении — поступали прекрасные породы мрамора, отличающиеся насыщенностью тонов, — Салиэти, Давалу, Шроша. Крым прислал золотисто-желтый с коричневыми жилками мрамор Биюк-янкой. Из северных районов Союза подвезли серый, черный и красный граниты.

Применение мрамора и гранита на станциях метрополитена вызвано не только их высокими декоративными и облицовочными качествами, но и стремлением создать поверхности долговечные, стойкие к сырости, поддающиеся чистке и мойке. В качестве орнаментальных материалов использованы также цветные металлы — бронза, латунь, алюминий, никель.

Для монументальной живописи, скульптуры и других художественно-изобразительных произведений применены смальта, мраморная мозаика, цветное стекло, керамика, ценные породы дерева и др.

Этим перечнем материалов далеко не исчерпывается огромная «палитра красок», предоставленная в распоряжение архитекторов и художников. Но главное, что было путеводной звездой для строителей первого советского метрополитена, — это великий сталинский принцип заботы о человеке.

В условиях капиталистических стран, где творческая инициатива подавлена соображениями бизнеса, ни один архитектор, ни один инженер не может и мечтать о таком размахе творческого труда, как на строительстве метрополитена в Москве.

Каждая станция создавалась в особых условиях. Каждый вестибюль вписывался в конкретное окружение городского ансамбля. И, несмотря на единую для всех станций архитектурную идею, каждая станция получила свое «лицо», свой художественный образ, идейно насыщенный и созвучный эпохе.

* * *

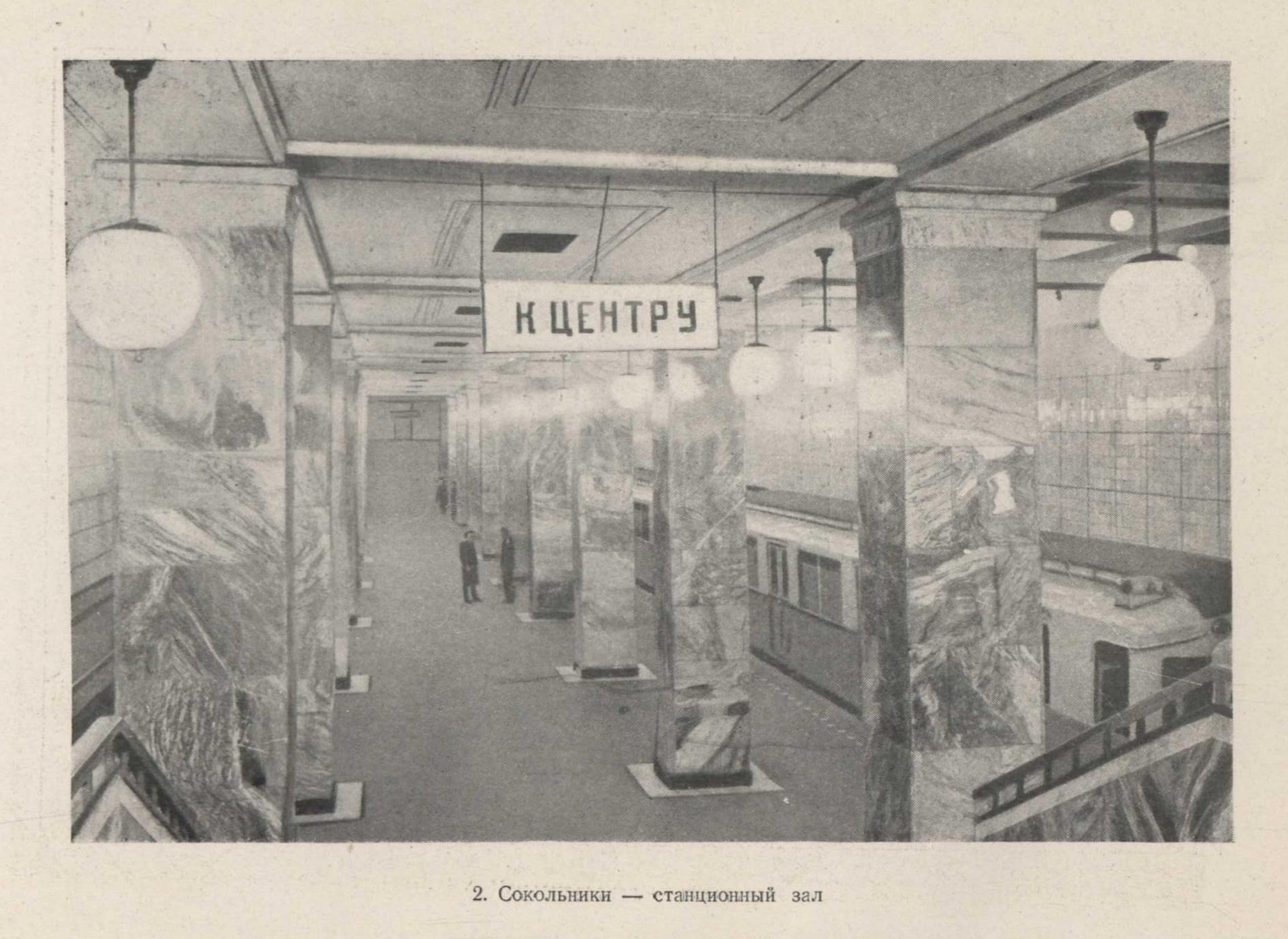

Началом первой очереди московского метрополитена принято считать станцию Сокольники. (Авторы арх. Н. А. Быкова и И. Г. Таранов). Она расположена возле большого загородного парка, в котором устраиваются народные гуляния, массовые спортивные соревнования молодежи и пр.

Перспектива центральной аллеи, ведущей в парк, замыкается вестибюлем метрополитена в виде полуоткрытого павильона. Входы расположены под навесом, на потолке которого большой круглый световой плафон. Наружные стены вестибюля богато украшены барельефными фризами и вазами для цветов.

Широкие лестницы приводят пассажиров в подземный кассовый зал; отбывающие не встречаются при этом с прибывающими, выходящими наружу пассажирами. Кассовый зал соединяется непосредственно со станцией широким коридором, разделенным колоннами на три полосы движения; среднюю — для входящих на станцию пассажиров и крайне — для выходящих наружу.

С мостика над станционным залом раскрывается перспектива огромного пространства, залитого светом множества шаров молочного цвета, подвешенных к потолку, обработанному кессонами. Два ряда квадратных колонн, облицованных серо-голубым мрамором, пересекают подземный зал. Белизна поверхности стен, обработанных плитками, подчеркнута отражением огней светильников. Станция создает ощущение праздничности, радости, свежести, словно природа парка, небо, веселое оживление праздничной толпы перенеслись сюда, в светлый станционный зал метрополитена.

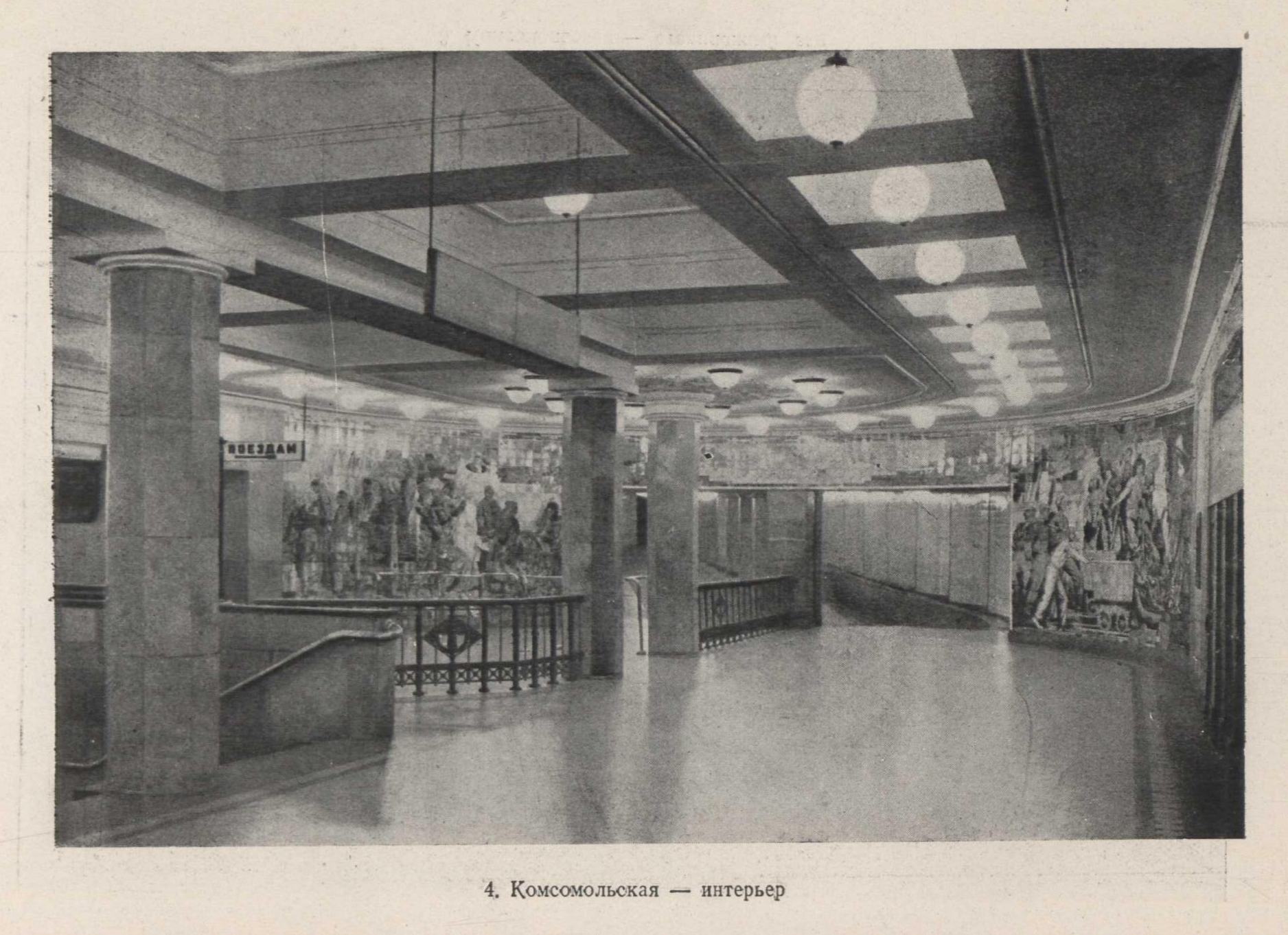

Грандиозна по своим масштабам станция на Комсомольской площади, где сосредоточены три крупнейших вокзала столицы. Сюда устремлены огромные потоки всех видов пассажирского и грузового транспорта. По сравнению с громадными объемами вокзальных и других зданий, вестибюли метрополитена выглядят здесь скромно.

Один из них построен между Ярославским и Ленинградским вокзалами в виде отдельно стоящего павильона, другой размещен внутри здания Казанского вокзала. Из обоих вестибюлей можно пройти в подземный станционный зал метрополитена.

Наземные вестибюли служат лишь в качестве входов и выходов для пассажиров. Кассовые залы, киоски, кабины телефонов-автоматов размещены в подземном продолжении обоих вестибюлей. Павильон Северного вестибюля решен в строгих архитектурных формах; он несет два четырехколонных портика, за которыми расположены двери входов и выходов. Обработка вестибюля в здании Казанского вокзала выполнена з характере всей архитектуры вокзала.

Планировка станции Комсомольская решена своеобразно. Движение огромных потоков пассажиров на этой станции организовано на двух уровнях. Верхний уровень образуют две галлереи, проходящие вдоль боковых стен над путями. Ярко освещенные стены галлерей облицованы мрамором Газган нежно-розового тона разных оттенков. Бронзовая решетка ограждает галлереи со стороны путей и своим богатым рисунком как бы завершает пространство верхнего яруса станции. На середине станционного зала между галлереями переброшен мостик, с которого сбегают лестницы на платформу.

Потолок станции богато обработан кессонами. Он поддерживается двумя рядами квадратных колонн, одетых в золотисто-красный мрамор и увенчанных бронзовыми капителями с эмблемой комсомола.

Широкие лестницы по концам платформы в свою очередь связывают станцию с аванзалами на уровне обеих галлерей.

Стены аванзалов украшены большими панно из цветной керамики — на тему о героическом труде комсомольцев-метростроевцев.

Макет станции Комсомольская демонстрировался в 1937 году на Международной выставке в Париже и вызвал большой интерес к московскому метрополитену. Автору архитектурного проекта станции Д. Н. Чечулину присуждена Сталинская премия первой степени.

Следующая по трассе станция — Красные ворота. Наземный вестибюль ее решен в виде большого арочного портала. Планировка подземной части вестибюля проста и удобна; она легко направляет пассажиров к эскалаторам, ведущим в глубоко расположенный станционный зал. Проходы по сторонам этого зала ведут в боковые залы, где расположены платформы обоих направлений движения.

Общий колорит архитектуры станционных залов отвечает ее названию. Красный мрамор сочного тона покрывает пилоны, выдержанные в строгих формах и пропорциях. Грузность пилонов облегчается полусферическими нишами серого тона; в том же тоне выдержаны наружные стены обоих боковых залов. Выразительность станции дополняется художественной обработкой потолков, где в шестиугольных кессонах размещены источники освещения. Пол набран из плиток, образующих крупные красные и белые квадраты. Архитектурное решение станции Красные ворота — простое, доходчивое, логичное — выполнено по проекту И. А. Фомина; оно по праву считается одним из лучших на московском метрополитене.

Станция Кировская. Внутреннее пространство этой станции отличается от других глубоких станций тем, что в ней отсутствует средний зал между перронными тоннелями. Его заменяют здесь два коротких аванзала. Значительная длина станционных стен осложнила работу архитектора в стремлении облегчить их, добиться художественной выразительности.

При таких условиях автор Н. Я. Колли вынужден был прибегнуть к декоративному приему. Длинная стена тоннеля разбита на ритмический ряд ниш чередующихся с мощными, широкими пилястрами, напоминающими собой пилоны. Для облицовки пилястр и ниш введены два контрастирующих между собой цвета мрамора — серый Уфалеи и белый Коелга. Своды тоннелей подсвечиваются скрытыми от зрителя лампами. В центре аванзала под большой аркой установлен бронзовый бюст С. М. Кирова, возвышающийся на постаменте из черного полированного гранита Лабрадор. В сторону выхода открывается высотная перспектива эскалаторного тоннеля, ведущего в верхний подземный вестибюль. Последний обработан плитками светлоголубых тонов. Этот характер отделки выдержан даже в коридоре, ведущем в наземный павильон размешенный на площади Кировских ворот.

Умело найденные соотношения несущих элементов — стен, колонн и несомой части здания — карнизной плиты придают павильону легкость и изящество. Солнечный свет как бы пронизывает его через остекленные торцовые стены. Наружные стены облицованы белым палевого оттенка естественным камнем, колонны — розовым гранитом.

В центре столицы под площадью, где высятся гигантский дом Совета Министров СССР и пятнадцатиэтажная гостиница «Москва», расположена станция Охотный ряд. Несмотря на глубокое заложение, конструкции этой станции легки; ширь и простор ощущаются в ее подземных залах. Здесь предусмотрен пропуск больших масс пассажиров: пилонам приданы небольшие размеры, ширина проходов между залами увеличена.

В отделке станции доминируют два цвета мрамора. Основная несущая часть пилонов облицована белым итальянским мрамором, боковые их части — серо-голубым. Такой прием зрительно разбивает массив пилона и создает впечатление легкости и ажурности станционных конструкций. Свод центрального зала обогащен неглубокими квадратными кессонами. По оси его — ряд шаровых светильников, заливающих пространство обильным светом.

Две системы эскалаторов по концам среднего зала поднимают пассажиров в подземные вестибюли, богато обработанные и украшенные. Один из них выводит на улицу Горького, другой — на площадь Свердлова. Наземная часть обоих вестибюлей встроена в капитальные здания — гостиницы «Москва» и углового дома, выходящего на площадь Свердлова и Пушкинскую улицу.

Входы и выходы метрополитена обрамлены здесь порталами из полированного гранита; они хорошо выделяются на фоне обоих фасадов.

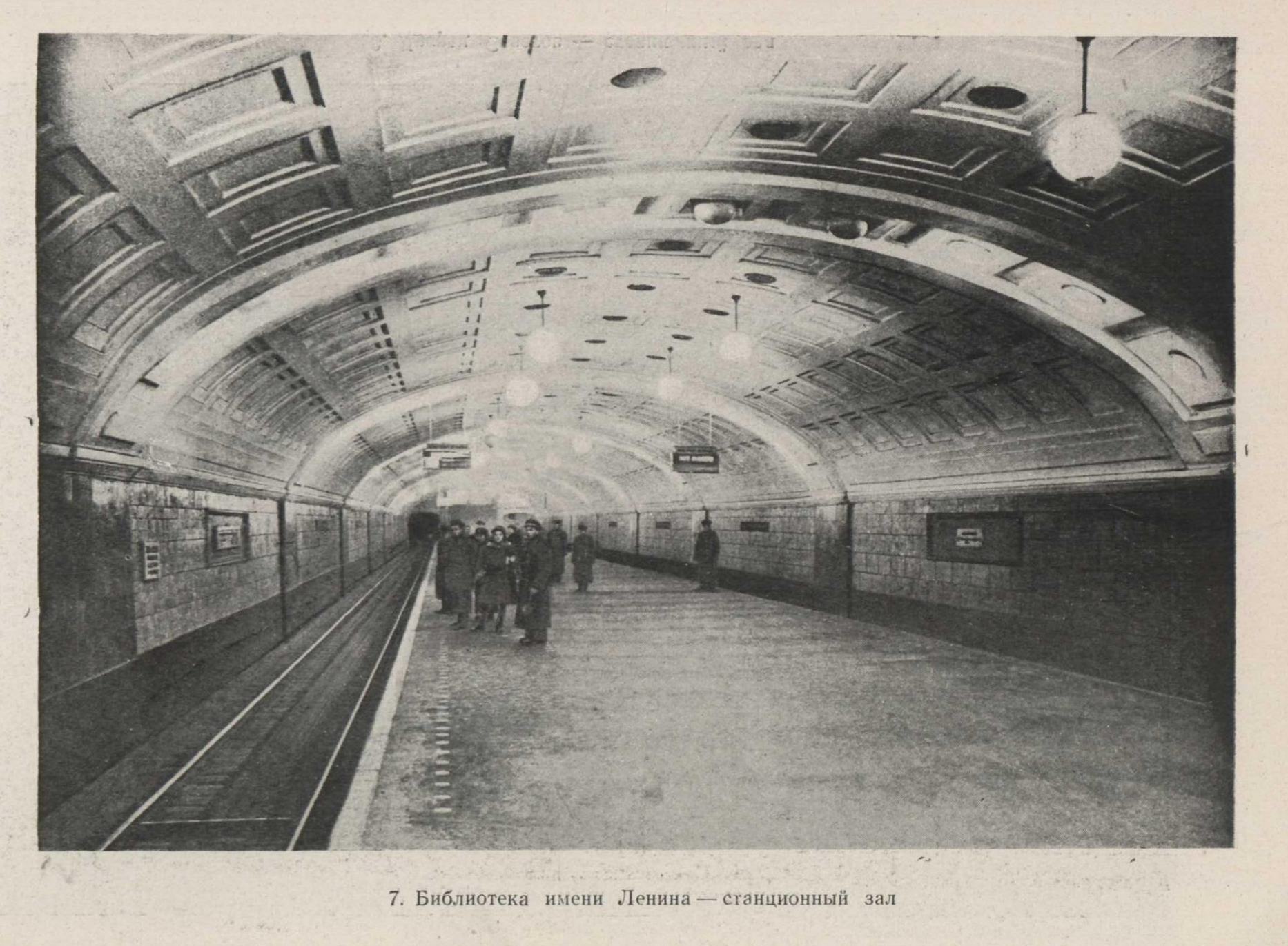

За станцией Охотный ряд следует Библиотека имени Ленина. На этой станции нет колонн; весь станционный зал перекрыт одним сводом, опирающимся на боковые стены. Станция напоминает дебаркадер большого вокзала.

Огромный свод станции богато кессонирован. В кессонах сверкают многочисленные огни световых плафонов. Стены облицованы глазурованными плитками золотистого цвета, выложенными в виде больших каменных блоков.

Наземный вестибюль станции расположен по Моховой улице, между старым и новым зданиями Библиотеки имени Ленина. В соседстве с такими монументальными сооружениями павильон метрополитена не может претендовать на самостоятельное архитектурное значение, представляя как бы дополнение к цоколю нового здания Библиотеки имени Ленина.

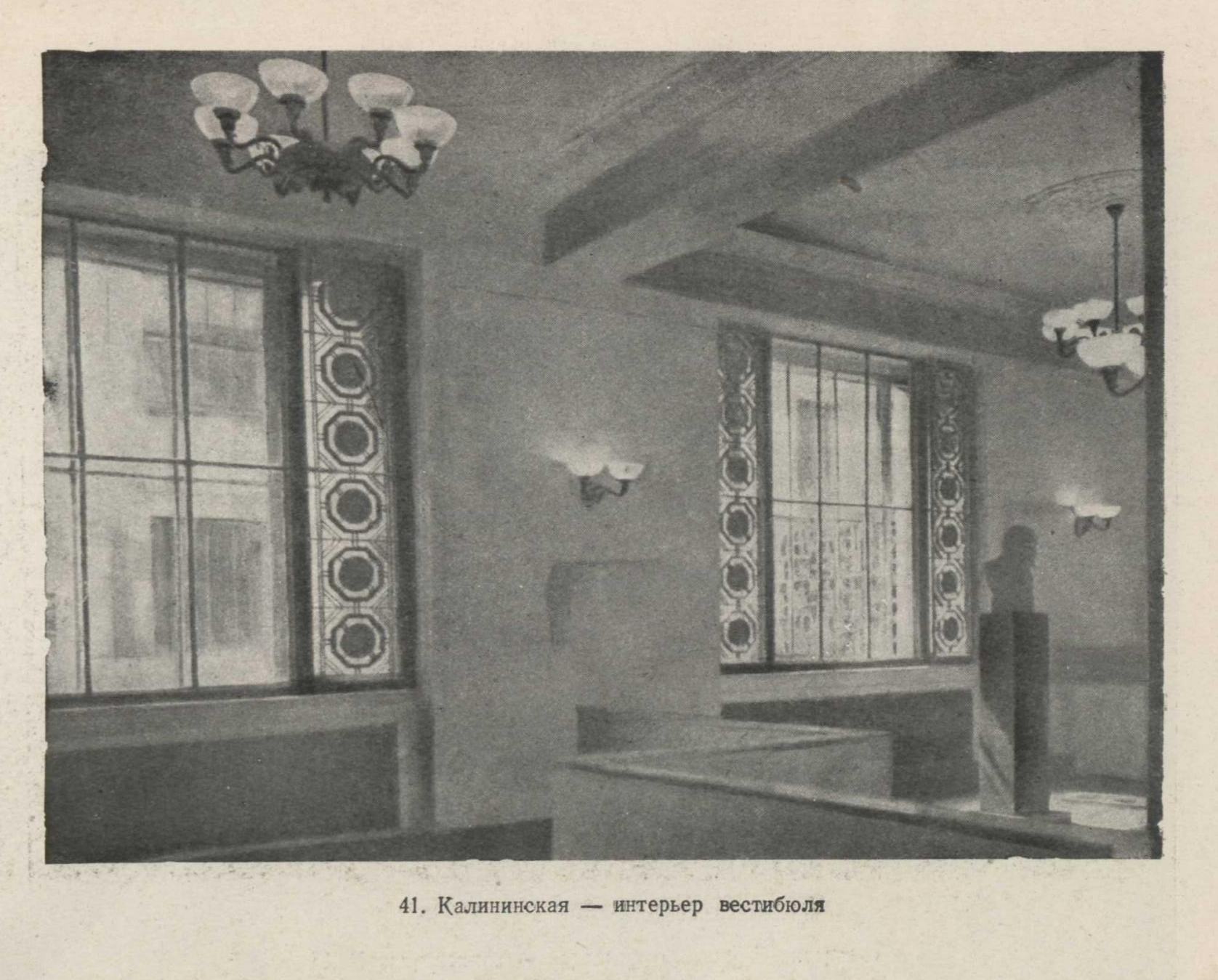

Станция имеет подземную связь со станцией Калининская, вестибюль которой выходит на улицу Калинина. Он размещен в крыле здания Библиотеки, со входом под огромными портиками этого величественного здания. В центре наземного зала вестибюля на постаменте из красного полированного порфира установлен бронзовый бюст В. И. Ленина. Он окружен белыми мраморными стенами и колоннами. Идейное содержание обработки зала дополняется бронзированными ажурными решетками художественного литья с изображениями книг и эмблем труда.

Особое место среди станций первой очереди занимает станция Дворец Советов. Она поражает своими размерами; здесь ощущается высота и ширь. Два ряда белых мраморных колонн расставлены вдоль широкой платформы. В верхней части колонн замаскированы источники света. Они напоминают огромные торшеры-факелы, заливающие станцию отраженным светом. Приближаясь к потолку, основной стержень колонны мощными гранями переходит в плоскость потолка, вырисовывая на нем узор пятиконечной звезды.

Обычная конструкция «грибовидных» колонн безбалочного железобетонного перекрытия облеклась здесь в совершенную архитектурную форму.

В отделке станции нет никакой декоративности, бутафории; все здесь логично и конструктивно осмыслено. Пропорции ласкают глаз.

Авторам архитектуры станции А. Н. Душкину и Я. Г. Лихтенбергу присуждена Сталинская премия.

Интересно решен наземный вестибюль станции Дворец Советов (автор С. М. Кравец). Выполненный в виде павильона садово-паркового типа, он замыкает собой аллею бульвара. Здание вестибюля состоит из двух объемов, соединенных между собой изящной аркой, перекрывающей главный вход на бульвар.

При всем многообразии конструктивных форм и архитектурных решении станций и вестибюлей первой очереди московского метрополитена, их всех объединяет единая тема бодрости, радости, свободы, непоколебимой веры советских людей в то светлое будущее, куда ведет их великая партия Ленина — Сталина.

Строительство первой очереди метрополитена обогатило советских инженеров и рабочих большим производственным опытом. Существует армия метростроевцев, в совершенстве освоивших проходку тоннелей в условиях большого города, создавших лучший в мире советский метрополитен. Вдохновленные заботами партии и правительства, воодушевленные теплыми, проникновенными словами товарища Сталина, давшего высокую оценку их труду, они с уверенностью приступили к строительству следующей, второй очереди метрополитена.

Отечественная промышленность оснастила строительство новыми совершенными механизмами, снабдила металлом; появились новые строительные материалы, были открыты и освоены новые месторождения ценных пород мрамора. Ассортимент облицовочных и декоративных материалов обогатился высококачественным фарфором и майоликой. Выросла культура обработки этих материалов. Созданы были предпосылки для совершенствования архитектурно-отделочных работ, для еще большего размаха художественного творчества на московском метрополитене.

Архитектура станций второй очереди метрополитена насыщена идейным содержанием. Оно отражено прежде всего в монументальной живописи и скульптуре. Эти средства эмоционального воздействия воплощают в своих формах мысль Владимира Ильича о монументальной пропаганде.

Вот несколько примеров.

Архитектура станции Площадь Революции (автор А. Н. Душкин) посвящена Великой Октябрьской социалистической революции. Ее горячее дыхание отражено в свободном объеме станционных залов, в бронзовых фигурах борцов за свободу народа: солдата с фронта в походной шинели, опирающегося на винтовку; матроса, опоясанного пулеметными лентами, с наганом в руке. Далее символические фигуры счастливых советских людей — освобожденной женщины с ребенком, девушек и юношей-спортсменов. Их покой охраняет пограничник, стоящий на страже завоеваний Октября. Композицию венчает на фоне красного мрамора торцовой стены бронзовый барельеф с портретами В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Та же тема звучит во всем оформлении станции. Арки проходов между залами обрамлены красным мрамором; желто-серый мраморный пол простого рисунка и черные мраморные цоколи придают торжественность всей композиции. Два ряда бронзовых светильников-чаш разливают мягкий отраженный свет. Белый свод с легким барельефным рисунком подчеркивает насыщенность тонов красной Шроши и темного с золотистыми прожилками Давалу.

В наземном вестибюле обращает на себя внимание эскалаторный зал овальной формы. Стены его и колонны облицованы темносерым мрамором Садахло. Двумя кессонированными арками выделены оба эскалаторных тоннеля, один из них ведет на станцию Площадь Революции, другой на Площадь Свердлова.

Станция Площадь Свердлова (автор И. А. Фомин) расположена под центральной площадью Москвы, где разместились крупнейшие театры столицы. Стены и пилоны станции облицованы светлым мрамором. Прекрасен Прохоро-баландинский мрамор цвета слоновой кости, обладающий богатейшим рисунком сероватых прожилок. По своей красоте он не уступает лучшим итальянским мраморам. Строгие полуколонны, выполненные из крупных блоков этого мрамора, прорезаны по вертикали желобками (каннелюрами), выделяясь на фоне гладких мраморных пилонов.

Свод центрального зала станции обработан ромбическими кессонами, в которых вкомпонованы фарфоровые барельефы на тему театрального искусства. Блестящая поверхность барельефов, местами покрытая позолотой, бронза светильников и решеток, в сочетании с белизной мрамора стен и колонн, придают станции парадный, праздничный характер.

Станция Маяковская занимает особое место в ряду станций московского метрополитена. Здесь все отличается новизной и свежестью мысли, начиная от конструктивного решения и кончая архитектурой.

Несмотря на большую глубину заложения, конструкции станции настолько облегчены, что пространство станционного зала зрительно ничем не отличается от залов наземных сооружений. Творческая мысль советской техники как бы опрокинула прежнее представление о тяжести конструкций глубоких подземных сооружений и дала совершенно новое, смелое инженерное решение задачи. И оно так гармонирует с ломающим старые формы творчеством Маяковского!

В архитектурной обработке станции применен новый материал — нержавеющая сталь; она растекается по многочисленным колоннам и аркам, оживляя все пространство станционного зала. Отсутствие пилонов придало станции ажурный характер. Она кажется выше благодаря глубоким куполам в перекрытии. Необычайной элиптической формы, они подсвечены по периметру чашами светильников; в глубине куполов — живописные панно на темы новой жизни, выполненные в мозаике из смальты. Общим фоном композиции служит голубое небо, что создает на станции еще большее ощущение высоты и простора.

В грозные дни Великой Отечественной войны, когда враг рвался к сердцу Советской страны, к Москве, на станции Маяковская происходило торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся, на котором выступил товарищ Сталин. «Наше дело правое, победа будет за нами» — эти слова вождя, полные непоколебимой уверенности в разгроме врага, прозвучали на весь мир как приговор фашизму.

Макет части станции, изготовленный в натуральную величину, демонстрировался в 1938 году на Международной выставке в Нью-Йорке, где пользовался большим успехом. Автор этой станции архитектор А. Н. Душкин.

Десятки тысяч москвичей в дни спортивных соревнований устремляются к крупнейшему стадиону столицы «Динамо», расположенному в одном из лучших московских парков.

Два изящных вестибюля, сооруженных против стадиона, служат входами на станцию метрополитена Динамо. Архитектура ее посвящена теме советского спорта (авторы — Д. Н. Чечулин, Я. Г. Лихтенберг и Ю. А. Ревковский). Оба вестибюля окружены с трех сторон белыми колоннами из естественного камня-известняка. Колонны четко выделяются на фоне терракотовых стен. Стены четвертой стороны павильонов украшены большими барельефами с изображением групп физкультурников. Павильоны просторны и вместительны; в них много дверей и касс; они рассчитаны на большие потоки пассажиров. Отделка вестибюлей выделяется простотой и изяществом.

Станционные залы сооружены на большой глубине, и к ним ведут две системы эскалаторов. Залы облицованы Тагильским мрамором, отличающимся бурным рисунком различных оттенков, начиная от ярко-красного и кончая серовато-фиолетовым. Угловые пилястры пилонов увенчаны бронзовыми капителями. Между пилястрами помещены декоративные панели коврового рисунка с инкрустацией из разноцветных мраморов. В качестве декоративного подсвета использован прозрачный мрамор Оникс, за которым скрыты источники освещения. Подсвеченный мрамор дает богатую игру красок золотисто-оранжевой гаммы. Своды украшены круглыми фарфоровыми медальонами с рельефными изображениями физкультурников — девушки с гранатой, фигуристки, метателя диска, бегуна и других.

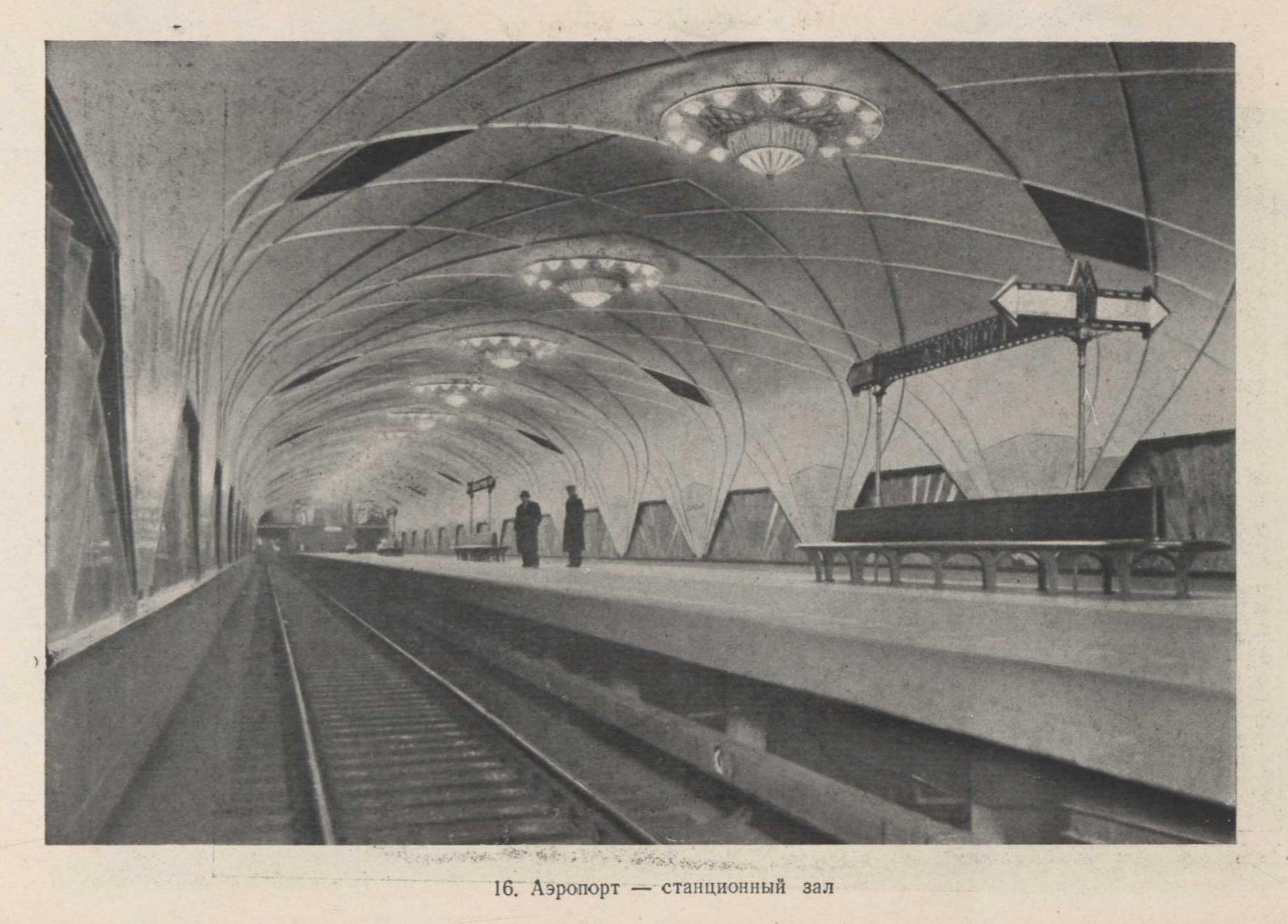

Станция Аэропорт (авторы — архитекторы В. С. Виленский и В. В. Ершов) неглубокого заложения. Пространство станционного зала перекрыто огромным железобетонным сводом, создающим ощущение большого простора. Архитектурная обработка зала посвящена теме советской авиации. Динамичный веерообразный рисунок на мраморных панелях стен, продолжение этого рисунка в виде линий тяг на своде, огромное пространство зала, не загроможденное промежуточными опорами, — все это создает иллюзию небесного простора. Она усиливается ярким светом хрустальных и бронзовых люстр, помещенных на своде.

Архитектурный образ станции Киевская резко отличается от оформления других станций своей красочной узорчатостью. Рисунок пола перронного зала и переходов, инкрустированные мраморные коврики на стенах подземных вестибюлей напоминают цветистое украинское орнаментальное народное искусство, национальные костюмы и вышивки. Колосья и цветы в сочетании с эмблемами на фарфоровых капителях колонн напоминают о плодородных полях и цветущих садах советской Украины. Здесь все дышит радостью, благополучием, солнечным теплом, светом.

Колонны перронного зала облицованы Ониксом, подобранным с большим мастерством. Нижняя часть их выдержана в интенсивном тоне: к верху колонн цвет плит постепенно становится все бледнее. Прием этот зрительно облегчает колонны.

Путевые стены облицованы рельефными глазурованными плитками, со вставками, оживляющими поверхность стены. В перекрытии станционного зала устроены три продольных ряда сферических чаш; они обогащают потолок и вместе с тем служат отражателями для подвешенных к ним люстр.

Большая культура в применении разноцветного мрамора в сочетании с художественными бронзовыми решетками чеканной работы заметно выделяют станцию Киевская (автор архитектуры этой станции Д. Н. Чечулин).

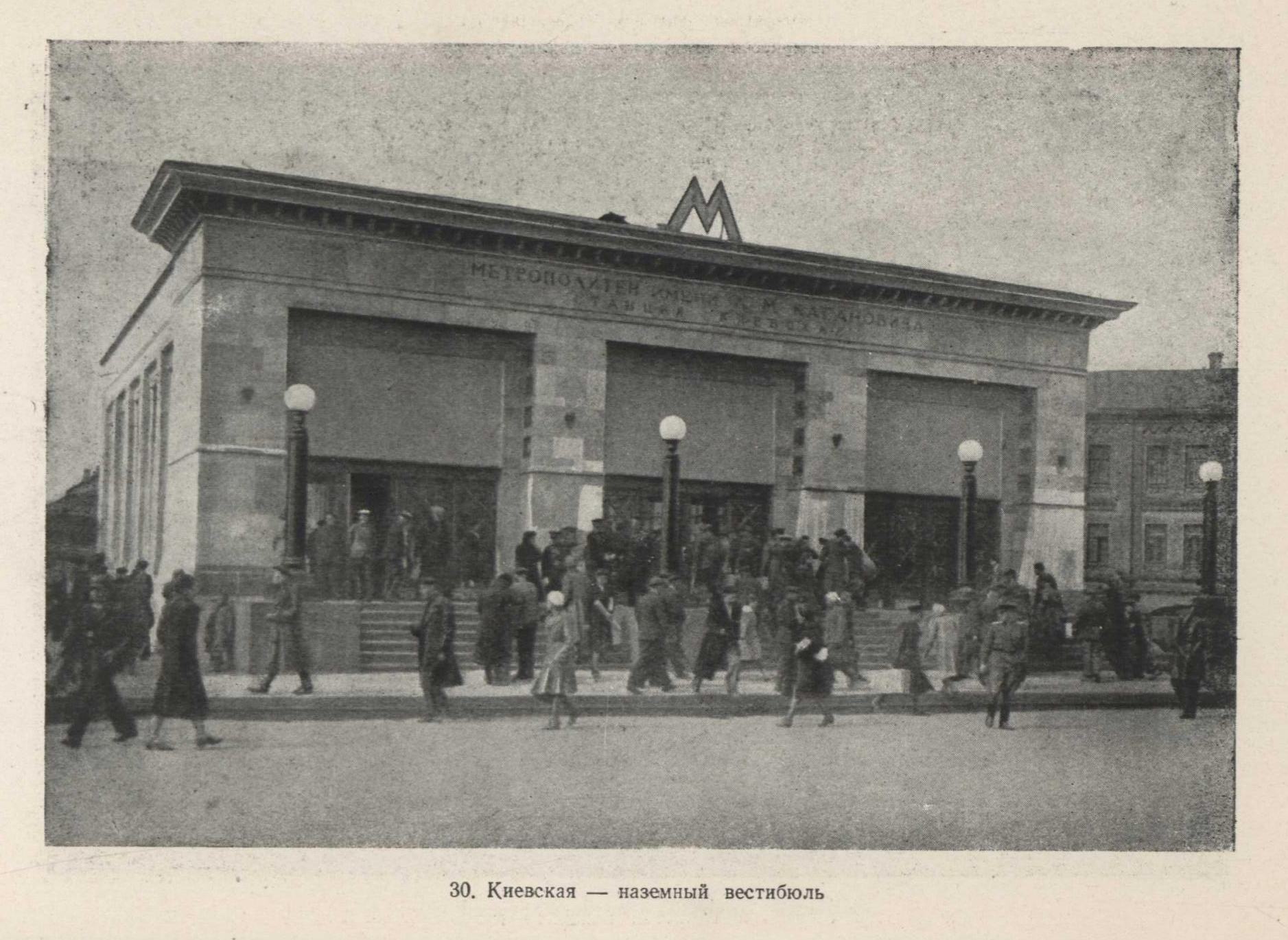

Наземный вестибюль, расположенный на площади Киевского вокзала, поднят на высокий цоколь и хорошо виден со всех сторон. Наружные стены его облицованы естественным камнем. Широкие гранитные лестницы подводят пассажира к трем порталам главного фасада с просторными входами и выходами. Четыре изящных мраморных торшера на гранитных подставках освещают фасад вестибюля в ночное время. Второй вестибюль станции Киевская размещен непосредственно в здании Киевского пригородного вокзала. Кассовый зал связан подземными переходами с перронным залом станции.

Таков в общих чертах образ станций московского метрополитена второй очереди строительства.

* * *

Станции третьей очереди московского метрополитена сооружались в годы Великой Отечественной войны.

Темой беззаветной храбрости, героической борьбы, веры в дело коммунизма, глубокой преданности народа партии и товарищу Сталину проникнута вся архитектура станций метро третьей очереди. Эти станции навсегда останутся памятниками героических, славных лет. Высеченные на камне слова, мраморные скульптуры и барельефы, мозаичные панно, бронзовые скульптуры — все эти могучие средства «монументальной пропаганды» расскажут нашим потомкам о героической борьбе народов СССР, защищавших под водительством партии Ленина — Сталина свою социалистическую Родину.

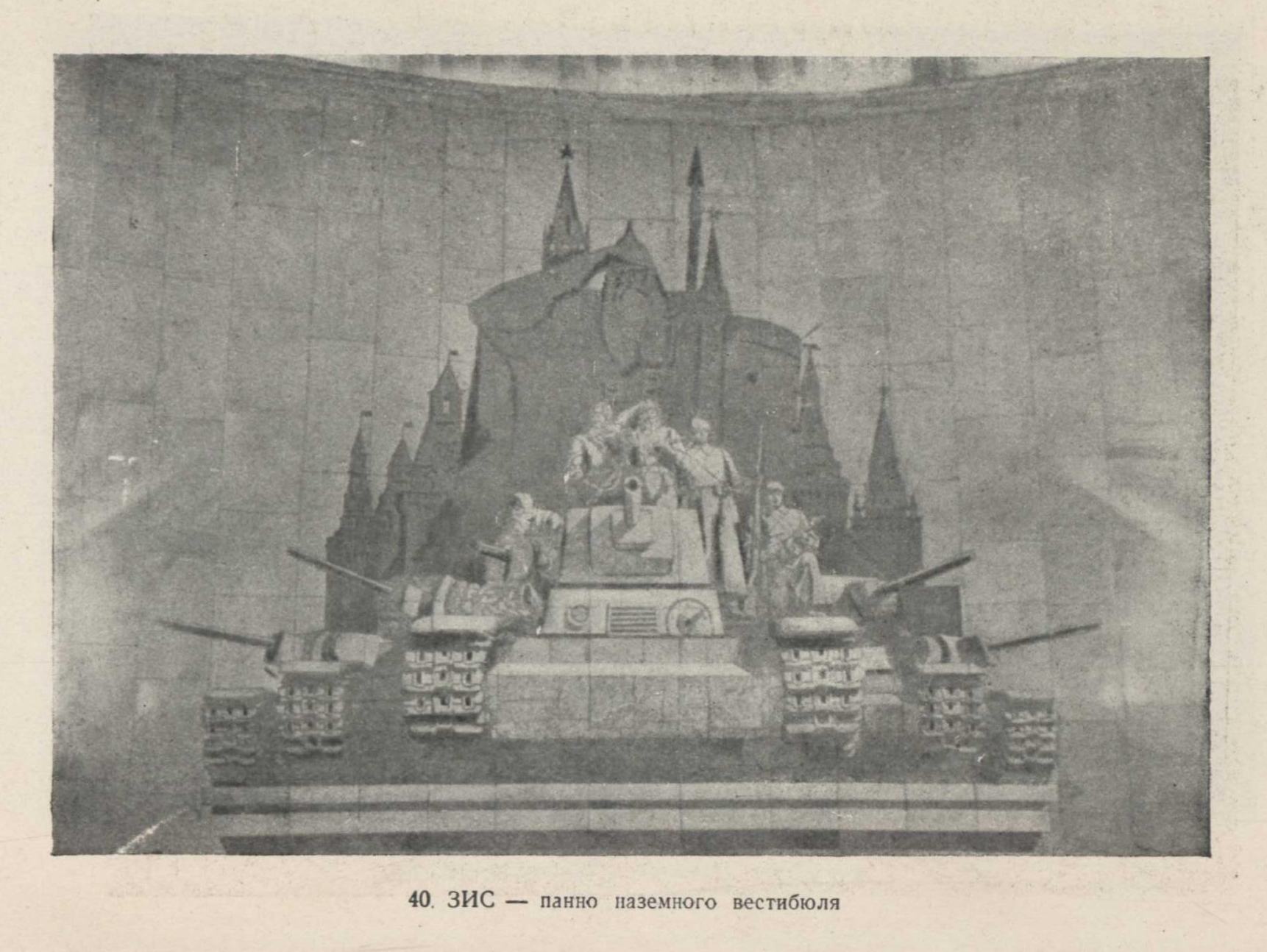

Наземный вестибюль станции Завод имени И. В. Сталина расположен в здании будущего многоэтажного жилого дома. Круглый эскалаторный зал отделан внутри мрамором. На стене большое панно из разноцветных мраморов на тему защиты Родины. На поверхности купола реют алые знамена с портретным изображением товарища И. В. Сталина. Знамена опоясаны орденами за военные и трудовые подвиги.

Из вестибюля эскалаторный спуск приводит в перронный зал станции. Формы архитектуры этого зала являются как бы дальнейшим развитием и совершенствованием форм станции Дворец Советов. Тот же автор проекта А. Н. Душкин стремился придать колоннам этой станции еще более стройный, более изящный вид. Они облицованы алтайским мрамором Ороктой.

Панели путевых стен облицованы белым Прохоро-баландинским мрамором. Выше размещены большие мозаичные панно, посвященные темам труда и военной мощи народов СССР. Общую художественную композицию внутреннего пространства завершает скульптурный портрет вождя народов товарища И. В. Сталина.

Автор архитектуры станции за эту работу был награжден Сталинской премией.

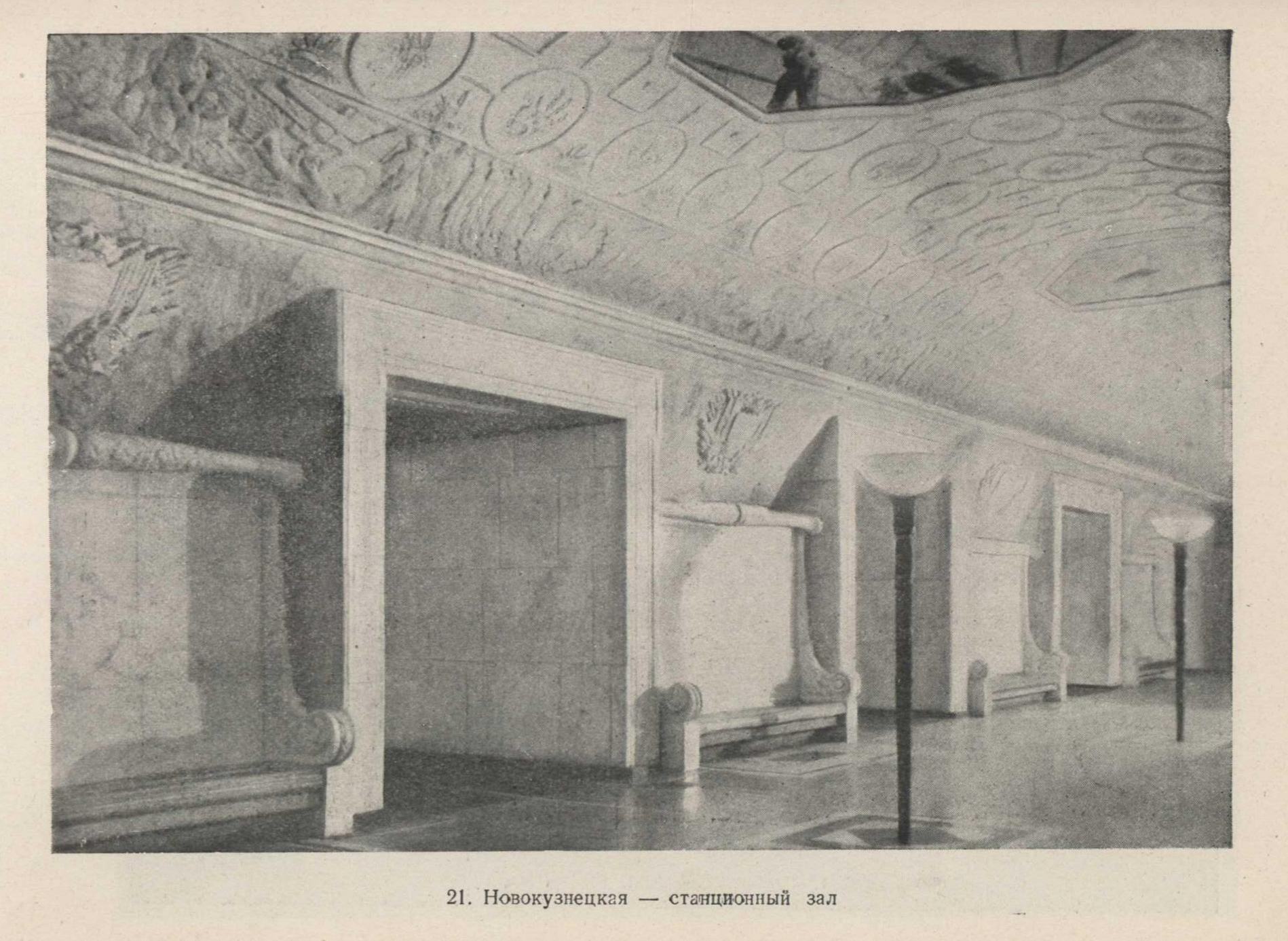

На станции Новокузнецкая применены почти все виды монументального изобразительного искусства, как-то: большое панно на торцовой стене среднего зала с инкрустацией из цветных мраморов, мозаичные восьмигранные плафоны на своде, лепные барельефные фризы, медальоны на стенах, резные мраморные детали, бронза чеканной работы и т. д.

Панно и барельефы рассказывают о героических подвигах советских воинов, о воинской славе русского оружия. На медальонах портреты великих русских полководцев, живо напоминающие слова вождя: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова». Центр композиции занимает панно из мрамора с мозаичным портретом Генералиссимуса Сталина.

Пилоны станции облицованы белым мрамором. Диваны с высокими мраморными спинками украшены резным рисунком. Пол выстлан красочными мраморными ковриками. Бронзовые торшеры чеканной работы разливают мягкий свет по своду, богато украшенному лепным рельефом. Авторы этой станции арх. Н. А. Быкова и И. Г. Таранов.

Наземный вестибюль станции представляет собой цилиндрический павильон, перекрытый куполом. Движение пассажиров направлено по внешнему очертанию круглого плана. В центральной части павильона расположен спуск по эскалатору.

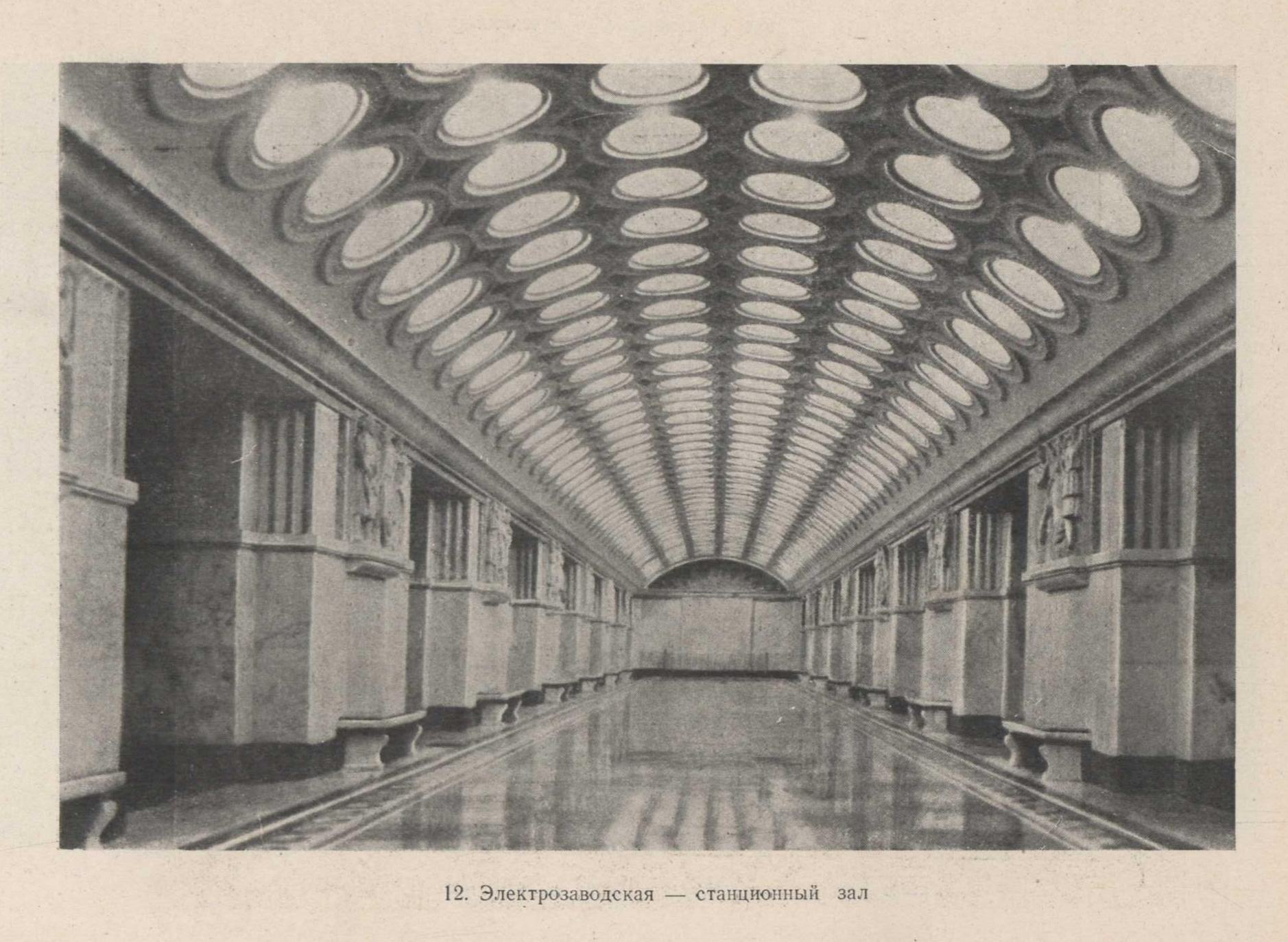

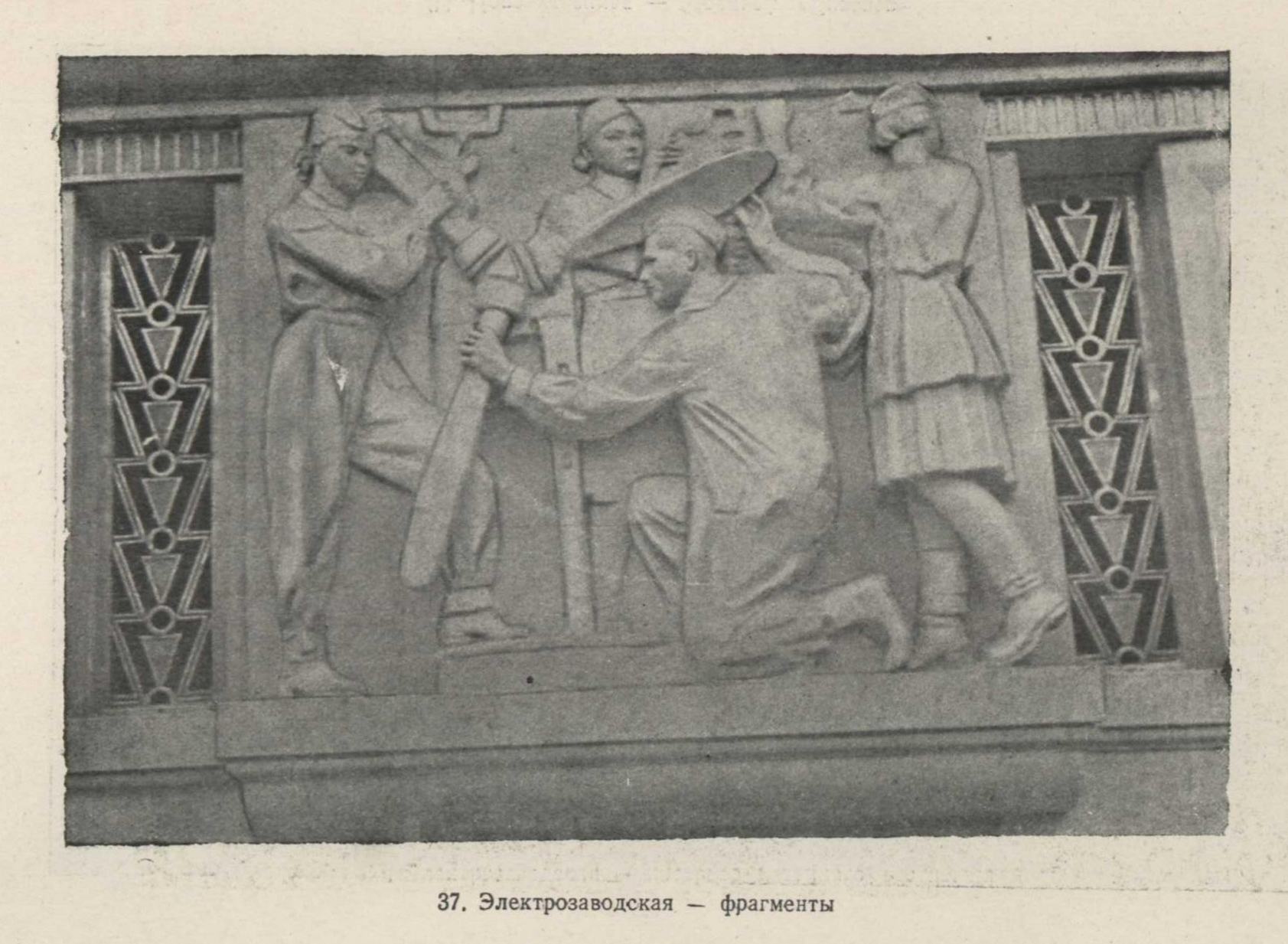

Станция Электрозаводская отличается необыкновенной строгостью и цельностью архитектурного замысла. Основной элемент станции — ее пилон — задуман в виде монолитного мраморного объема, обработанного архитектурными деталями. Мраморный поясок с выносной плитой, делящий пилон по горизонтали на две части, резные триглифы с вертикальными треугольными желобками, ниши решеток, высеченный из мрамора горельеф и, наконец, мраморный карниз, перекрывающий пилон, — все составляет единое неразрывное целое. В этом большая ценность композиции. Пилоны чередуются с проходами в боковые перронные тоннели, сквозь которые видна красная путевая стена, облицованная грузинским мрамором Салиэти. Гладкий красный фон еще больше подчеркивает богатство форм белого пилона.

Свод среднего зала покрыт множеством световых куполов. Пол выполнен из гранита серого и черного тонов.

Все для фронта! — такова тема горельефов пилонов. Перед зрителями проходят образы нефтяников, самолетостроителей, железнодорожников, вооруженцев, текстильщиц, колхозников — всех тех тружеников, самоотверженная работа которых дала повод вождю народов сказать: «Наша страна никогда еще не имела такого крепкого и организованного тыла». Скульптурная композиция завершена барельефным портретом товарища И. В. Сталина на фоне боевых знамен.

Наземный вестибюль представляет собой большой шестиугольный зал. Стены его облицованы красным мрамором. Над ними размещены арочные световые проемы. Выше покоится купол, перекрывающий зал.

Авторам архитектуры станции Электрозаводская В. Г. Гельфрейху и И. Е. Рожину была присуждена Сталинская премия первой степени.

Станция Сталинская (автор — архитектор С. М. Кравец) заложена глубоко под поверхностью. Она отличается от других своей оригинальной конструкцией. Тяжелые пилоны здесь заменены двумя рядами стальных колонн, что значительно увеличило площадь перронов и раскрыло внутреннее пространство залов. Колонны архитектурно обработаны в виде порталов, облицованных белым мрамором. Боковые поверхности порталов одеты в мрамор более темных тонов.

Пол среднего зала покрыт ковром из гранитных плит серого и красного цвета. По продольной оси зала установлены торшеры из зеленого мрамора — Офиокальцита — с латунными и бронзовыми деталями. Стены боковых залов облицованы серым и зеленым мрамором. Тема барельефа посвящена Советской Армии. Торцовая стена украшена скульптурным изображением ордена «Победа» на фоне развевающихся боевых знамен.

На стенах перронных залов размещены серебристые щиты с рельефным изображением различных видов оружия. Щиты чередуются с круглыми барельефами, на которых представлены воины отдельных родов войск. Та же тема отражена на своде среднего зала в виде лепных изображений. В наземном вестибюле установлена скульптура вождя Советской Армии Генералиссимуса И. В. Сталина.

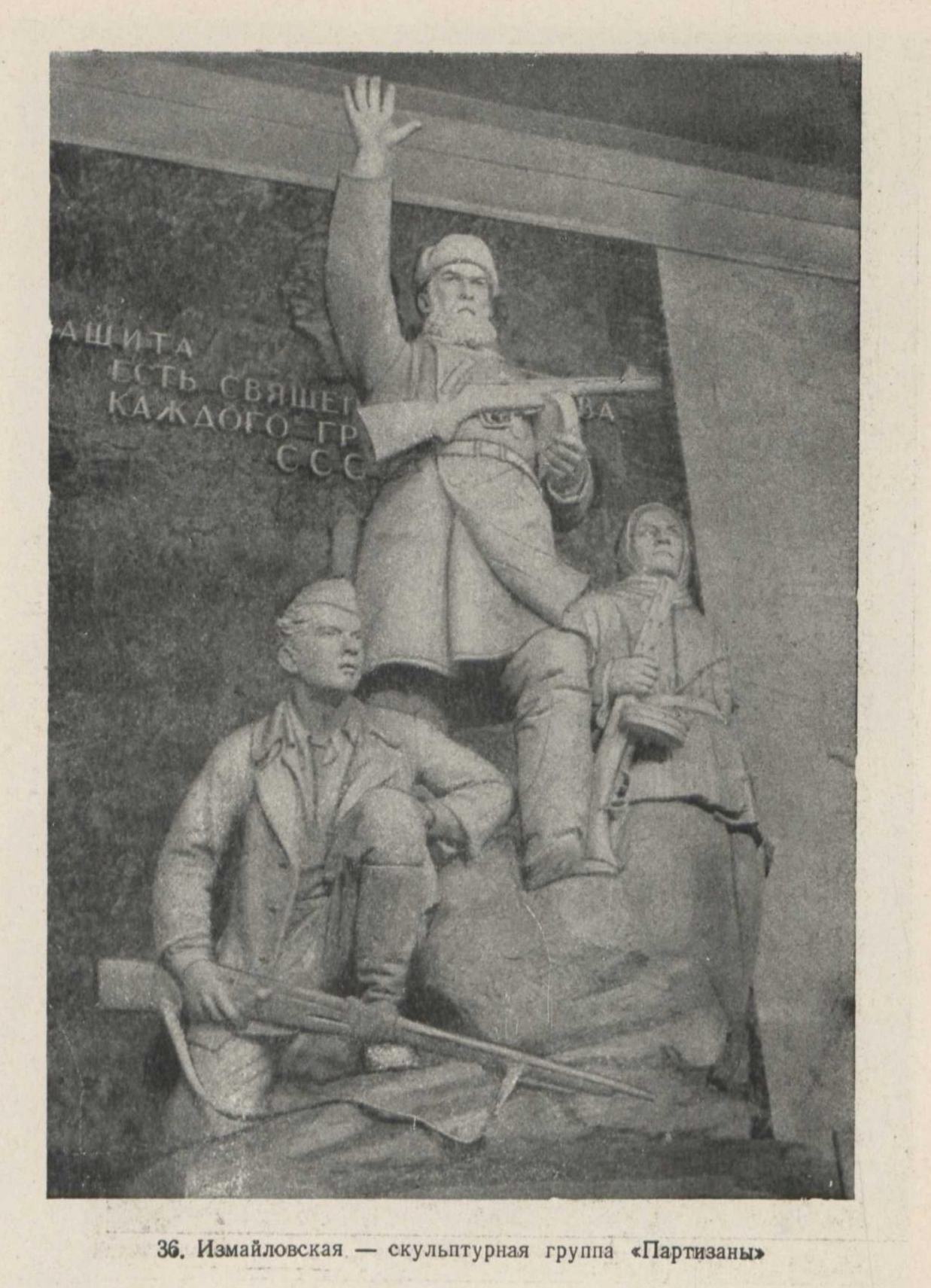

Станция Измайловская. Планом реконструкции Москвы намечено развитие Измайловского парка культуры и отдыха. Здесь строится самый большой в СССР стадион. Поэтому станционному залу приданы огромные размеры; в нем устроены две платформы с тремя путями. Имеется в виду перед началом и по окончании соревнований на стадионе одновременно принимать или отправлять по два поезда.

Станционный зал непосредственно связан с внутренним пространством наземного вестибюля, который соединяется со станцией широкими мраморными лестницами. Потолок станции решен в виде больших кессонов, расписанных живописью. Тема панно посвящена партизанскому движению в Великой Отечественной войне.

«Партизанам и партизанкам слава!» — эти слова товарища И. В. Сталина высечены на главном портале станционного зала. Они находят свое отражение в лепных капителях колонн, в рельефных вставках на путевых стенах. Большая скульптурная группа, посвященная партизанам, возвышается над всей композицией станции. Автор проекта этой станции архитектор Б. С. Виленский.

* * *

Сооружение метрополитена в Москве протекает при неослабном внимании, заботе и помощи партии и правительства.

Строителей метрополитена воодушевляет и направляет инициатор и творец этого прекрасного сооружения социалистической эпохи — великий Сталин.

Архитектура станций московского метрополитена отражает величие и могущество нашей социалистической Родины. Ее многообразные художественные, идейно насыщенные формы проникнуты единым и общим стремлением — создать максимум удобств для населения, наиболее полно удовлетворить возросшие культурно-бытовые и эстетические запросы широких масс. Сталинский лозунг заботы о человеке представляет то основное, что заложено в этом величественном сооружении социалистической эпохи.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. Схема линий.

2. Сокольники — станционный зал.

3. Комсомольская — станционный зал.

4. Комсомольская — интерьер.

5. Красные Ворота — станционный зал.

6. Охотный ряд — станционный зал.

7. Библиотека имени Ленина — станционный зал.

8. Дворец Советов — станционный зал.

9. Киевская — станционный зал.

10. Площадь Революции — станционный зал.

11. Бауманская — станционный зал.

12. Электрозаводская — станционный зал.

13. Сталинская — станционный зал.

14. Измайловская — станционный зал.

15. Сокол — станционный зал.

16. Аэропорт — станционный зал.

17. Динамо — станционный зал.

18. Маяковская — станционный зал.

19. Площадь Свердлова — станционный зал.

20. Переход Охотный ряд — площадь Свердлова.

21. Новокузнецкая — станционный зал.

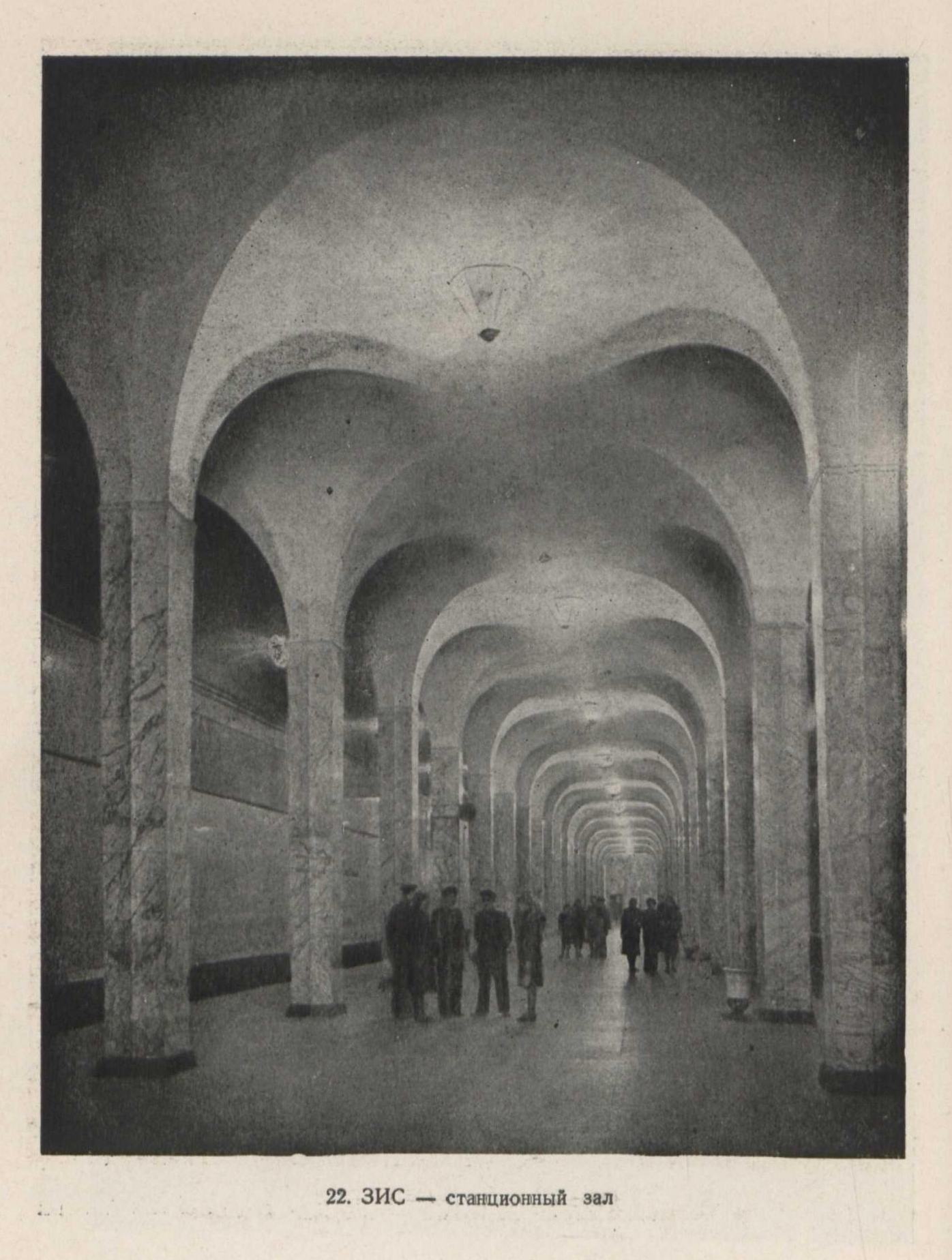

22. ЗИС — станционный зал.

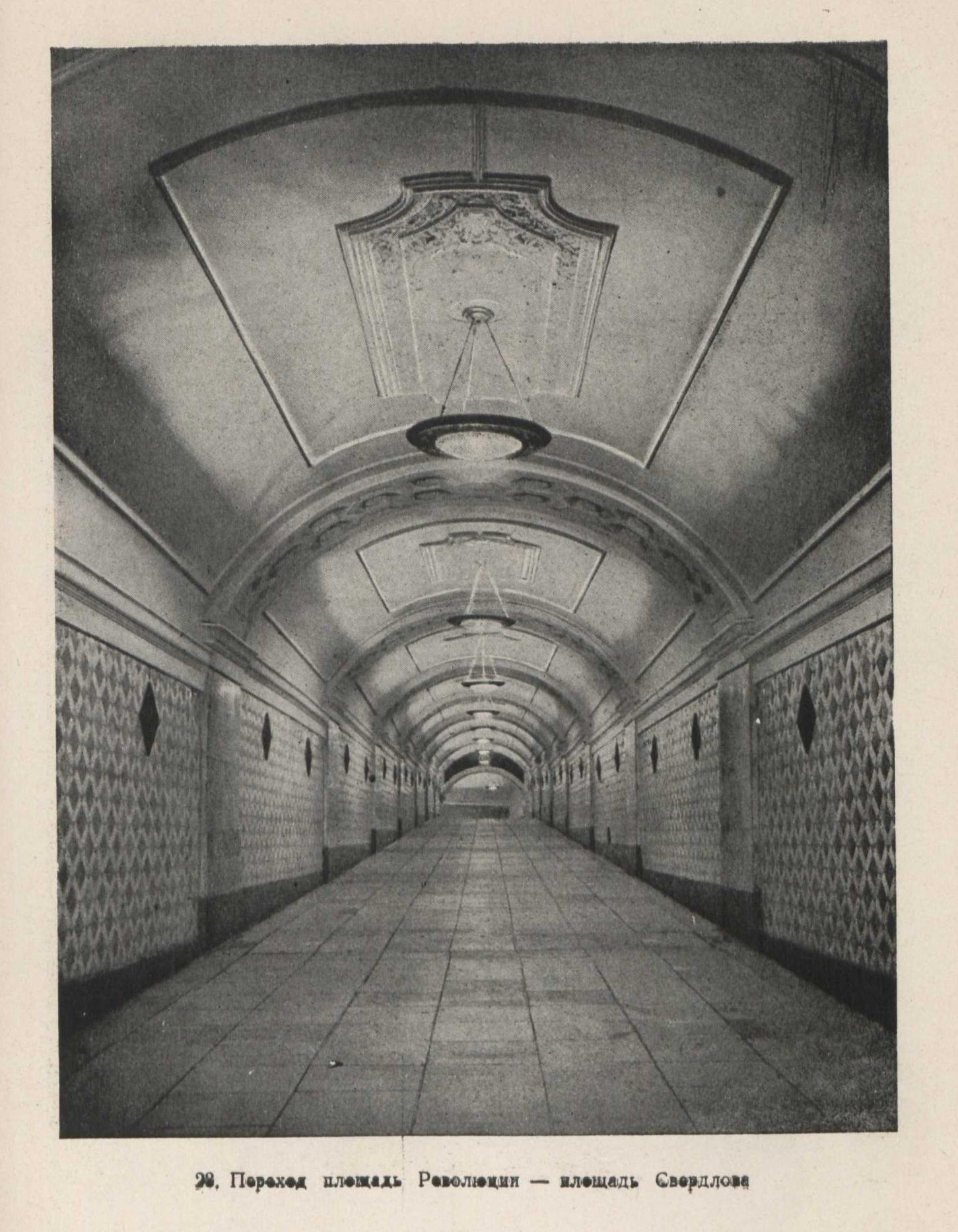

23. Переход площадь Революции — площадь Свердлова.

24. Сокольники — наземный вестибюль.

25. Красные Ворота — наземный вестибюль.

26. Кировские Ворота — наземный вестибюль.

27. Библиотека имени Ленина — наземный вестибюль.

28. Дворец Советов — наземный вестибюль.

29. Арбатская — наземный вестибюль.

30. Киевская — наземный вестибюль.

31. Динамо — наземный вестибюль.

32. Измайловская — главная лестница наземного вестибюля.

33. Эскалаторы.

34. Киевская — аванзал.

35. Электрозаводская — интерьер наземного вестибюля.

36. Измайловская — скульптурная группа «Партизаны».

37. Электрозаводская — фрагмент.

38. Новокузнецкая — барельеф «Суворов».

39. Новокузнецкая — барельеф «Слава Ленинграду».

40. ЗИС — панно наземного вестибюля.

41. Калининская — интерьер вестибюля.

42. Бауманская — интерьер вестибюля.

Все иллюстрации издания

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 27,5 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.

28 марта 2025, 11:58

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий