|

|

Лоренцо Гиберти. Commentarii : Записки об итальянском искусстве. — Москва, 1938Commentarii : Записки об итальянском искусстве / Лоренцо Гиберти ; Перевод, примечания и вступительная статья Андрея Губера. — Москва : Изогиз, 1938. — 104 с., ил.

„Комментарии“ Гиберти — ценный труд выдающегося итальянского скульптора XV века — представляют большой интерес для художников и учащихся нашего времени, как свод художественных воззрений эпохи Возрождения и как материал о ряде работ итальянских мастеров.

„Commentarii“ Гиберти[вводная статья Андрея Губера]

Лоренцо Гиберти родился во Флоренции в 1378 г. в семье Чоне ди сер Буонаккорсо. После смерти отца (1406 г.) мать Лоренцо, мадонна Фьоре, вышла замуж за ювелира Бартолуччо ди Микеле Гиберти, и фамилия отчима сохранилась за Лоренцо и его потомством. Таким образом отпадает версия о его происхождении от аристократического рода Ghiberti: он вышел из среды флорентинских ремесленников и в течение всей своей жизни был только мастером.

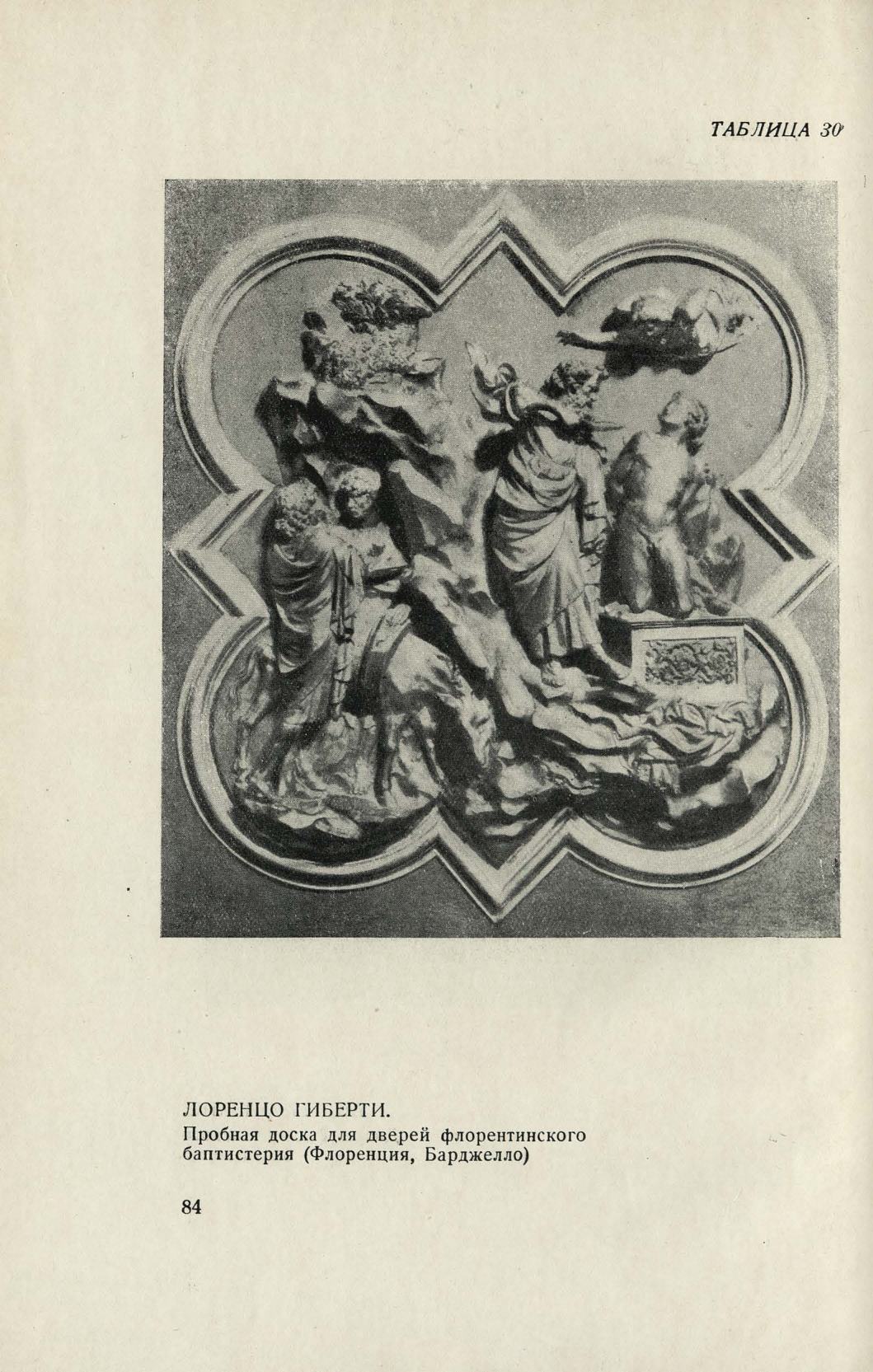

Уже в 1401—1402 гг. в конкурсе на новые бронзовые двери для флорентийского баптистерия Лоренцо оказывается на первом месте и с тех пор до самой смерти (в 1455 г.) неизменно сохраняет за собою славу самого выдающегося скульптора своего времени. Поэтому он всегда был завален заказами по поручению „строительных советов“ и „попечительств“, руководимых виднейшими флорентинскими цехами, и только на склоне лет, в зените своей славы, решил суммировать свой полувековой художественный опыт, принявшись за „Commentarii“.

Повидимому произошло это около 1450 г., так как он говорит о „райских дверях“ (его работе), повешенных в 1452 г., как о вполне законченном произведении. Возможно, что продолжал он писать свои „Commentarii“ и позже, может быть до самой смерти.

Собственноручный текст Гиберти не сохранился, единственная дошедшая до нас писарская копия XV века (Вазари внимательно читал эту копию, находившуюся тогда в собственности Козимо Бартоли; ныне она в Национальной библиотеке во Флоренции, Magliabecchiana, cod. XVII, 33), чистая и разборчивая, но с многочисленными ошибками, обрывается на полуслове при изложении учения о пропорциях: можно предполагать, что смерть прервала работу автора.

Выбранное им заглавие — не случайно. Латинизированная форма „commentarii“ подчеркивает родство не с итальянским словом „commento“, „примечание“ (этим термином пользовались, например, итальянские комментаторы Данте), а с латинским, и имеет значение „записка“, „памятка“, как, например, у Цезаря „Commentarii de bello gallico“ („Записки о галльской войне“). Конечно, значение это было подсказано Гиберти не Цезарем и не классической литературой вообще, а прежде всего, Витрувием (ср., например его „Десять книг об архитектуре“, I, 1, 4). Гиберти сознательно, видимо, не хотел воспользоваться старым национально-флорентинским словом „ricordi“, также значащим „памятки“: так флорентинские художники называли свои сухие деловые записи, где отмечали заказы, получение денег и т. д. Вел такие книги и Гиберти. Но задуманные им „commentarii“ преследовали совсем иную цель.

Престарелый мастер решил изложить в них всю историю своих искусств, т. е. живописи и скульптуры, с возможно более древних времен до собственных последних произведений, а также разработать те основные теоретические дисциплины, которые могли бы подвести твердый научный фундамент под обновленное искусство, — перспективу, пропорции и анатомию. Таким образом вся работа естественно распадается на 3 части: в первом „Commentario“ излагается история античного искусства, во втором — итальянского, с того момента, когда оно снова принялось разрешать те же задачи, какие стояли перед античным искусством, и в третьем — вся теоретическая часть.

Чтобы оценить всю грандиозность и новизну этого замысла, нужно учесть, что, хотя он и исходил от первоклассного художника, но образование автора не выходило за пределы обычной ремесленной выучки, что он не прошел гуманистической школы и не был хорошо знаком с научным языком той эпохи, латынью, и что тогда не только не были переведены, но даже не были и опубликованы тексты основных источников. Не было у него предшественников в писании подобного рода трудов, и потому Гиберти приходилось самому создавать терминологию на родном народном языке (volgare).

То немногое, что было написано до Гиберти, носит совершенно другой характер. В мастерских живописцев и скульпторов были известны, конечно, рецепты чисто технического порядка, кодифицированные, так сказать, около 1400 г. в „Трактате о живописи“ Ченнино Ченнини. Но как раз вопросами техники Гиберти не занимается.

С другой стороны, он даже не был, видимо, знаком с трудом Филиппо Виллани, человека ученого (с 1401 г. он читал лекции с толкованием „Комедии“ Данте), написавшего по-латыни „Liber de civitatis Florentiae famosis civibus“ („О знаменитых гражданах Флорентийского государства“), где помещены биографии Чимабуэ, Джотто, Мазо, Стефано и Таддео (Гадди), так как рукопись эта была опубликована только в 1847 г.

Не был Гиберти и гуманистом, как Леон Баттиста Альберти (1404—1472), его младший современник, получивший блестящее и разностороннее образование. О небольшой работе Альберти на итальянском языке „Три книги о живописи“, датированной 1436 г., Гиберти даже не упоминает. Мало вероятно, чтобы он не знал о ней, так как имя его названо в посвящении наряду с именами пяти других художников, реформировавших искусство. Но самая задача Гиберти была совершенно иной. Если Альберти во всеоружии самого разностороннего образования и полученных им от общения с художниками знаний решил заново создать основоположную для искусства науку, то Гиберти мог только суммировать различные сведения, почерпнутые им из различных и не всегда доброкачественных источников. Но исторические задачи стояли только перед Гиберти, и здесь он был подлинным пионером.

Первая часть его работы, „I Комментарий“, охватывающая историю античного искусства, прежде всего упиралась в филологическую обработку источников. Не будучи латинистом, Гиберти, вероятно, пользовался помощью кого-либо из ученых друзей. Самый факт дружбы и тесного сотрудничества между художником и ученым, между искусством и наукой характерен для флорентийской традиции (достаточно вспомнить хотя бы сорокалетнюю дружбу гениального архитектора Брунеллески с крупнейшим флорентинским математиком того времени, Паоло даль Поццо Тосканелли, или — в конце того же XV века — дружбу Леонардо да Винчи с Лукой Пачоли, странствующим профессором математики).

Труд Гиберти осложнялся и тем, что единственный известный тогда источник, Плиний, не был издан (первое издание текста Плиния вышло уже после смерти Гиберти, в 1469 г., а первый перевод, сделанный Ландино, — в 1479 г.). Рукопись, находившаяся в его распоряжении, была весьма несовершенна, и этим отчасти объясняются многочисленные ошибки и недоразумения. При всем том старейшая переработка Плиния принадлежит Гиберти. В своем исследовании Шлоссер (Julius Schlosser, „Lorenzo Ghibertis Denkwürdigkeiten“, 1912, B. II) показал, что почти везде перевод Гиберти точно соответствует латинскому подлиннику. Таким образом, вся эта часть работы представляет исключительно исторический интерес, как документ эпохи. „I Комментарий“ открывается вступлением из сочинения военного инженера послеалександровских времен, грека, Атенея старшего (в начале XV века Флоренция была центром изучения греческого языка: в ней занимались переводами Хризолор, Палла Строцци, Леонардо Бруни, Траверсари). Имя автора нигде не упоминается, однако, вместо „механика“ Гиберти пишет „скульптура“, а вместо обращения к Марцеллу, которому посвящен труд Атенея, Гиберти нейтрально ставит „o honestissimo“. Здесь, как и в дальнейшем, можно было бы говорить о плагиате, если бы подобный метод не был так распространен в XV веке даже среди несравненно более ученых гуманистов. Затем идет обширная выдержка из Витрувия (I, 1, 3), излагающая программу художественного воспитания. Тут поправки Гиберти носят несколько иной характер. Вместе с Витрувием, требуя от художника познаний в области грамматики, геометрии, философии, медицины, астрологии и истории, он, как чистый флорентинец, пишет „теория рисунка“ (teorica disegno) вместо более общей фразы оригинала (у Витрувия: „он — т. е. архитектор — должен быть... умелым рисовальщиком“), а также подчеркнуто добавляет уже от себя две наиболее существенные для него дисциплины — перспективу и анатомию (notomia). С этих пор и надолго впредь обе они лежат в основе художественного образования не только флорентинского, но и позднейших „академий“.

Это место показывает, как обращался Гиберти со своими источниками: он брал из них то, что совпадало с его художественными взглядами, и не стеснялся добавлять то, чего, по его мнению, там не доставало.

Затем идет изложение истории античного искусства по Плинию, пересказанному почти дословно, если пренебречь ошибками, вызванными как плохим состоянием текста, так и примитивными методами филологической работы. На одном месте следует особо остановиться. Гиберти приводит рассказ Плиния (XXXV, 81—83) о состязании Апеллеса с Протогеном. „Известно, что произошло между ним и Протогеном, который жил на Родосе. Туда приплыл Апеллес, жаждая познакомиться с его картинами, известными ему только по рассказам. И он прямо направился в мастерскую Протогена; того не было дома, и одна старуха караулила картину большого объема, поставленную на мольберт. Она заявила, что Протогена нет дома и спросила, как ей сказать, кто его спрашивал. „Вот кто“, — сказал Апеллес — и, схватив кисть, провел цветную линию чрезвычайной тонкости. Когда Протоген вернулся, старуха рассказала ему, что было. Передают, что художник, увидав такую тонкую линию, заявил, что это приходил Апеллес, потому что такая совершенная работа никому другому не подходит, и сам по той же самой линии провел другую, еще более тонкую, только другого цвета. Уходя, Протоген наказал старухе показать, в случае возвращения приезжего, эту линию и прибавить, что это тот, кого он спрашивает. Так оно и случилось. А именно, Апеллес вернулся и, стыдясь грозившего ему поражения, пересек обе линии третьей опять нового цвета, не оставляя более уже никакой возможности провести еще более тонкую линию. Протоген признал себя побежденным, немедленно устремился в гавань и было решено, чтобы эта картина в таком виде была сохранена для потомства, всем, а особенно художникам на удивление“ („Плиний об искусстве“, пер. проф. Б. В. Варнеке, Одесса, 1918).

Такой наивный анекдот не мог показаться убедительным „взыскательному художнику“, искушенному в разрешении сложнейших задач. „Хоть я и полагаю, — говорит дальше Гиберти, — что написанное Плинием действительно могло происходить... но мне это представляется весьма слабым доказательством... Я говорю как скульптор, и дело, по-моему, должно было происходить так... Так как Апеллес написал и обнародовал книги, посвященные искусству живописи, то, придя на Родосе в дом Протогена и найдя там подготовленную картину, Апеллес, горя желанием показать благородство искусства и живописи и насколько он в нем преуспел, взял кисть и построил перспективную схему (una conclusione in prospettiva), относящуюся к искусству живописи. Вернувшись, Протоген тотчас же узнал, что она принадлежит Апеллесу, и он, ученый Протоген, сделал другую схему, соответственно первой. Когда Апеллес вернулся в дом Протогена, тот спрятался. Он видел, как Апеллес стал снова делать новую схему, столь совершенную и столь удивительную по искусству, что Протогену невозможно было сравниться с ним. И ему стало стыдно, что он побежден; тем не менее, выйдя, он встретил Апеллеса“ (в изд. Шлоссера, I, 24—25). Вся эта свободная интерпретация Плиния необыкновенно показательна для характеристики флорентинских взглядов на искусство в течение всего кватроченто.

Заканчивается „I Комментарий“ кратким утверждением, что античное искусство могло достигнуть столь высокого совершенства потому, что „художники писали заметки (commentarj) и бесконечные томы (uilumini) книг, которые бросали величайший свет для тех, кто приходил позднее“ (там же, I, 31).

„II Комментарий“, полностью приведенный в настоящем издании, носит, в отличие от I и III, совершенно самостоятельный характер. Он начинается с того момента, когда возобладало христианство и когда в результате иконоборчества погибло большинство античных памятников искусства и все те „uilumini“, которые, по твердому убеждению Гиберти, содержали всю „науку“ об искусстве. Все время, пока „храмы стояли белыми“, и до того момента, когда мальчик-флорентинец реформировал живопись, является в представлении Гиберти подлинным средневековьем. Этого термина у него, конечно, нет (medium aevum, как известно, впервые появляется в книге „Orbis politicus“ лейденского профессора, родом немца, Georg Horn’a, вышедшей в 1667 г., и затем у Целлария), но все содержание понятия с точки зрения культурного самоутверждения нового искусства сформулировано вполне отчетливо. Аналогичные мысли были уже у Боккаччо и Виллани.

Для Гиберти существенно важно, что христианское иконоборческое движение, истребившее античное искусство, как бы прервало естественный ход развития исторического процесса. Греческие (вернее византийские) живописцы и мозаичисты, грубая и неопытная манера которых (maniera greca) весьма далека от хорошей античной манеры (maniera antica), — не в счет. Античное искусство, характеризуемое двумя признаками — совершенством и близостью к природе, должно быть восстановлено двумя путями. Первый — это подражание античным памятникам и природе, второй — создание соответствующей научной традиции. Альберти сформулировал ту же мысль так: „...если для древних, которые в изобилии имели то, на чем они могли учиться и чему они могли подражать, было менее затруднительно достигнуть понимания тех возвышенных искусств, которые для нас ныне полны трудностей, то тем больше должна быть наша слава, когда мы, без наставников и без всякого примера, открываем такие искусства и науки, которых никогда не слышали и не видели“ (посвящение к „Трем книгам о живописи“). Гиберти поэтому был и крупнейшим собирателем античных памятников (описания в третьем Комментарии вновь открытых, античных памятников, сделанные гениальным скульптором, в высшей степени интересны), а также собирателем крупиц нужного ему античного знания.

Приближение к античности после длительного перерыва начинается в его представлении с того момента, когда искусство снова стало учиться у природы. Реформа связана с именем Джотто. Гиберти рассказывает версию о мальчике-пастушке, которая с тех пор стала обязательной для дальнейших флорентинских историков искусства. От Джотто во флорентийском искусстве до самого Гиберти идет непрерывный ряд, и о нем рассказано в виде биографий самых выдающихся с точки зрения автора художников. Опять-таки и эта черта оказалась обязательной на очень длительный период: в XVI веке — Вазари, в XVII, например, Ридольфи писали историю искусств в виде биографий художников, и при этом для всех них, в первую очередь для Вазари, „II Комментарий“ Гиберти оказывался первоисточником, из которого они черпали все свои знания о треченто. Но у самого Гиберти, повидимому, никаких литературных источников не было. Он разбирал деятельность художника по его произведениям и на основании главным образом личных впечатлений. Естественно, что на первом месте у него стоит Флоренция и Тоскана, но он очень тепло говорит о сиенцах и упоминает также о художниках Рима и Неаполя.

Точность почти всех приводимых сведений делает честь памяти престарелого мастера. Исторической и филологической критике XX века удалось в результате кропотливых исследований установить, что текст „II Комментария“ дает почти всегда безукоризненные данные; последующие же авторы, заимствуя основной материал у Гиберти, искажали его и тем порождали многочисленные ошибки и недоразумения.

Конечно, в оценках Гиберти сказываются его личные вкусы и симпатии. Один из творцов „нового стиля“, утверждавшегося в первой половине XV века, он все же не был таким решительным новатором, как, например, Брунеллески. Оба эти художника для конкурса на двери баптистерия взяли за образец античные фигуры (ср., например, фигуру Исаака). Но может быть потому стоявшие во главе „opera“ представители богатых купеческих цехов и присудили Гиберти „пальму победы“, что он не шел на такой резкий разрыв с традицией, как Брунеллески. Во всяком случае его первые двери для баптистерия, а также статуя св. Иоанна для Ор Сан Микеле (1414) носят еще многочисленные следы готики и влияния Джотто. Даже исполненная им в 1420-х годах статуя св. Матвея для того же Ор Сан Микеле, несомненно обнаруживающая влияние нового стиля, во многом еще „готична“ (например, в стремлении возможно точнее передать иконографический сюжет). И в последней работе Гиберти, „райских вратах“, начатых в 1425 г., но законченных только в 1452 г., решительное утверждение нового стиля сказывается прежде всего в богатой ренессансной декорации, тогда как самое построение сюжета на рельефах все еще сохраняет элементы джоттовского стиля. Поэтому понятно, что Гиберти так хвалит Таддео Гадди и совсем не упоминает Мазаччо, с именем которого связывается решительный перелом в развитии живописи. Стремление к „красивому“ было очень сильно у Гиберти, и это сближало его с сиенцами (особенно высоко ставит он Амброджо Лоренцетти, не отмечая его архаизирующей тенденции). Между Гиберти-историком и Гиберти-художником здесь нет спора.

Заканчивается „II Комментарий“ обширной автобиографией Гиберти. В ней, как и в биографиях других мастеров, он говорит исключительно о своих работах и произведениях. Всякий интерес к реальным обстоятельствам жизни, тяга к „анекдотическому“, столь свойственная Вазари, ему совершенно чужды.

Конец „II Комментария“ это — первая известная нам автобиография художника. До Гиберти можно назвать только „Новую жизнь“ Данте, хотя и замысел, и построение, и литературное осуществление совершенно различны. Следующую после Гиберти автобиографию только через сто лет написал другой прославленный скульптор, Бенвенуто Челлини. Гиберти пользовался своими деловыми „ricordi“, и приводимые им сведения здесь совершенно точны (это подтверждается документами).

Заканчивается автобиография упоминанием о совместной работе автора с Брунеллески над строительством купола флорентийского собора „в течение восемнадцати лет и на одном и том же жалованьи“. Это дало повод Гиберти пообещать еще новый трактат об архитектуре. Но этот план остался невыполненным.

„III Комментарий“, наибольший по размерам и доставивший автору, видимо, больше всего хлопот, интересен только как „знамение времени“. Вместо теоретического обоснования искусства здесь оказался местами совершенно невразумительный пересказ из разных источников, плохо понятых как из-за неподготовленности автора к рассмотрению вопросов, за которые он взялся, так и из-за плохого состояния текстов, неудовлетворительно переведенных с арабского (главный источник Гиберти — Альгацен). Самостоятельность Гиберти выражается только в критическом сопоставлении взглядов различных авторов.

В „III Комментарии“ Гиберти разбирает раньше всего оптику, т. е. перспективу (главным образом по Альгацену), затем идут анатомия и пропорции. Существенны здесь не результаты, а намерения автора. Характерно прежде всего стремление найти объективные законы перспективного построения, — та же задача, которую ставил себе и Альберти и над которой работал Брунеллески. К анатомии (при помощи главным образом книг Авиценны „Libri canonis medicinae“) у Гиберти не меньший интерес, так как новое искусство прежде всего требовало от художника основательного знакомства с человеческим телом. И хотя он не утверждает, как Ченнини, что у мужчины одним ребром меньше, чем у женщины, но трактует он только о мужском теле, corpo virile, да и среди произведений Гиберти нет ни одной монументальной женской фигуры. В учении о пропорциях Гиберти критикует Витрувия и устанавливает другой канон, известный в ту эпоху под именем канона Варрона (он зачастую применялся в мастерских и был известен, например, Дюреру).

На этом, на полуслове, обрывается текст дошедшего до нас списка. Несомненно, все разбираемые Гиберти теоретические темы живо интересовали его современников. Заслуги художников в разработке научных проблем, и даже в самой постановке новых вопросов, — несомненны и значение их нельзя недооценивать (по этому поводу много очень интересных материалов приведено у Ольшки, „История научной литературы на новых языках“, ГТТИ, I, 1933). И если предпринятая Гиберти работа окончилась в этой части неудачей и не оказала влияния на дальнейшее развитие науки, то вызывалось это тем, что автор взялся за разработку актуальнейших научных вопросов, не имея достаточной подготовки. „Его намерение прекрасно, но ученым нельзя сделаться сразу“, — говорит Ольшки, — и этот отзыв не отличается существенно от отзыва Вазари: „Написал еще Лоренцо книгу на итальянском языке, в которой говорится о многих и различных вещах, но так, что из нее едва ли можно извлечь что-нибудь цельное“ (Вазари, „Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих“, русск. пер. изд. „Academia“, 1933, I, 226).

Но если не результаты научных устремлений, то самая мысль Гиберти оказалась весьма плодотворной, т. к. выросла она из насущных потребностей искусства того времени. Поэтому уже в XV веке она получила достойное завершение по всем линиям. В области перспективы весьма замечателен трактат умбрийского живописца Пьеро деи Франчески „De prospectiva pingendi“ („О живописной перспективе“), не только вполне грамотный с точки зрения чисто математических требований, но даже знаменующий собою начало новой математической дисциплины — проективной геометрии. Для учения о пропорциях характерна книга Луки Пачоли, по преданию — ученика Пьеро, „De divina proportione“ („О божественной пропорции“), где во всеоружии математического метода подведены итоги многолетних исканий. Наконец, анатомия (а вместе с нею, конечно, и перспектива и пропорции) получила дальнейшее развитие у Леонардо да Винчи, который вырос на традициях флорентинских мастерских и для которого научное обоснование художественной практики не только не подлежало никакому сомнению, но даже приобрело самодавлеющее значение.

Приводимый в переводе „II Комментарий“ Гиберти замечателен не только как первая попытка набросать историю своего родного искусства, не только как отчетливо сформулированная концепция „средневековья“, после которого начинается „возрождение“ (как сказали бы мы), не только как пример первой автобиографии художника, но он имеет значение и для выработки научной итальянской прозы: „его воспоминания замечательны живой и ясной, хотя часто и неправильной речью, свойственной флорентинскому простонародью (popolani) того времени“ (D’Ancona е Bacci „Manuale della letteratura italiana“, Firenze, 1905, II, 55).

„II Комментарий“ Гиберти издавался неоднократно (начиная с 1823 г.). Полное и лучшее издание текста всех „Комментариев“ на основе рукописи Национальной библиотеки во Флоренции было осуществлено Шлоссером (Julius von Schlosser, Lorenzo Ghibertis Denkwürdigkeiten, Berl., 1912, В. I—Text, В. II—Kommentar). Это превосходное издание было положено в основу настоящего перевода. Подразделение текста „II Комментария“ на главы, которое предложил K. Frey в своем издании избранных биографий Вазари (1886, В. III), вошло в научный обиход и потому было сохранено Шлоссером, а также и в настоящем переводе.

Андрей Губер

Оглавление

1. „Commentarii“ Гиберти (вводная статья Андрея Губера).. 5

2. Записки об итальянском искусстве (Commentario II).. 17

3. Записки об античном искусстве (Commentario III в извлечениях).. 37

4. Примечания.. 41

5. Таблицы.. 53

6. Перечень иллюстраций.. 101

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 41,5 МБ).

13 октября 2019, 23:35

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий