|

|

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР : Удмуртская АССР. — Москва, 1986  Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР : Удмуртская АССР / Составитель О. П. Точеный ; Министерство культуры РСФСР, Научно-исследовательский институт культуры. — Москва : НИИК, 1986. — 117 с. : ил. — (Сборник научных трудов НИИ культуры; 145).[Аннотация]

Сборник «Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Удмуртская АССР» содержит описания памятников истории и культуры Удмуртии, выявленных, изученных и описанных в 1979—1985 гг.

Открывается сборник вступительной статьей, в которой характеризуются сохранившиеся в республике памятники.

Работа рассчитана на работников культуры, краеведов, музейных работников и всех, кто интересуется историей Удмуртской АССР и ее памятниками.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящий выпуск «Материалов Свода памятников истории и культуры РСФСР» посвящен находящимся на территории Удмуртской АССР памятникам, связанным с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей культуры.

Открывает сборник вступительная статья «Памятники истории и культуры Удмуртской АССР» — краткий историко-культурный очерк края. Затем следуют статьи об отдельных памятниках и памятных местах. Эти статьи располагаются по административно-территориальному принципу: памятники столицы автономной республики — г. Устинова (бывш. Ижевска) и памятники районов УАССР, которые представлены в алфавитном порядке.

Статьи данного сборника с соблюдением хронологического принципа расположены в следующем порядке: общественные здания, связанные со значительными событиями культурной жизни, с работой в них видных деятелей культуры; жилые дома, где жили и работали видные представители культуры; их мемориальные погребения и памятные места, связанные с их жизнью и деятельностью. К каждой статье дается краткая библиографическая справка, цель которой — не только перечислить основные публикации, использованные при работе над статьей, но и дать читателю возможность более широко ознакомиться с литературой по теме.

Работа по выявлению, изучению и научному описанию памятников была организована НИИ культуры совместно с Министерством культуры УАССР. Сборник включает 73 статьи, написанные историками, искусствоведами, литературоведами, краеведами, архитекторами и журналистами Москвы, Устинова, Сарапула и Воткинска. Сам факт включения в сборник статей о памятниках и памятных местах предполагает их постановку на Государственную охрану (на сегодняшний день в республике охраняется 13 памятников и памятных мест).

Авторский коллектив выражает благодарность рецензентам 3. А. Богомоловой и Е. Ф. Шумилову за ценные замечания и советы.

Настоящее издание является первой попыткой комплексного изучения памятников истории и культуры Удмуртии. Все пожелания, замечания, дополнения и поправки к публикуемым материалам просим направлять по адресу: 109072, Москва, Берсеневская набережная, 20, Научно-исследовательский институт культуры, сектор Свода памятников истории и культуры.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ АССР

На территории Среднего Поволжья, Южного Приуралья, а также Нижнего Прикамья в X в. сложилось Булгарское (Болгарское) раннефеодальное государство, в состав которого с конца XI в. входили удмуртские племена Нижнего Прикамья и Вятки. После падения Булгарии (1236) эти племена находились под властью Золотой Орды (до XV в.) и Казанского ханства (до середины XVI в.). Вятские земли были присоединены к Московскому государству в 1489 г., когда наряду с русскими вятчанами, населявшими земли Средней и Верхней Вятки, удмурты добровольно вошли в состав России. Удмурты Прикамья присоединились к Русскому государству значительно позднее — в 1552 г., после падения Казанского ханства. Окончательное присоединение всей территории нынешней Удмуртии к России произошло в 1558 г.

Культура Удмуртского края — составная часть культуры всей России — в своем развитии имела особенности (этнографические, исторические, национальные), обусловившие ее своеобразие. Она складывалась как результат взаимного культурного обогащения местного (финно-угорского и тюркского) и пришлого (русского) населения. Русские принесли в Прикамье и на Вятские земли свою духовную и материальную культуру: письменность, изобразительное искусство, а также более совершенные формы хозяйства, орудия производства, строительную технику. Влияние местных культурных традиций сказалось на бытовых особенностях населения края и некотором языковом своеобразии.

Вятские земли, населенные удмуртами, в 1708 г. вошли в состав Сибирской губернии, образовав в 1719 г. ее особую провинцию. В 1727 г. эти земли с центром в г. Хлынове были приписаны к Казанской губернии. Наконец, в 1781 г. г. Хлынов, переименованный в Вятку, был сделан главным городом Вятского наместничества, а в 1796 г. — центром Вятской губернии, уезды которой — Глазовский, Елабужский, Малмыжский, Сарапульский и частично Кайский — занимали всю территорию современной Удмуртии.

Преобразования в области просвещения во времена Петра I практически не коснулись огромной территории Вятского края. Лишь в середине XVIII в. единицы из числа южных удмуртов получили возможность обучаться в «новокрещенских» начальных школах Казанской епархии, открытых в Казани, Елабуге, Свияжске и Царевококшайске. Но и в них за период с 1754 по 1773 г. получил начальное образование всего лишь 101 удмурт. В самой Вятке четырехклассное «главное народное училище» открылось только в 1786 г., а начальные двухклассные «малые народные училища» в других городах губернии — Сарапуле, Котельниче и Нолинске — в 1790-м¹.

____________

¹ Духовные семинарии в губернии начинают функционировать уже с 30—40-х гг. XVIII в.

На основе русской графики в последней четверти XVIII в. складывается удмуртская письменность. В 1775 г. в типографии российской Академии наук была напечатана первая грамматика удмуртского языка. В конце XVIII в. появился и словарь удмуртского языка, включивший 2800 слов. В те же годы составляется русско-удмуртский словарь, в Вятке начинает издаваться литература на удмуртском языке (в основном богослужебного характера).

Интерес к истории и этнографии удмуртов возник в XVIII в. Летом 1733 г. на территории нынешней Удмуртии побывала экспедиция Академии наук. В состав экспедиции входили: естествоиспытатель И. Г. Гмелин (1709—1755), студент-ботаник С. П. Крашенинников (1713—1755), историк профессор Г. Ф. Миллер (1705—1783) и др. В дальнейшем ими были опубликованы статьи, содержавшие наблюдения о жизни и быте удмуртов.

Во второй половине XVIII в. здесь побывала экспедиция естествоиспытателя П. С. Палласа (1741—1811). В ее составе находился известный путешественник и ботаник, впоследствии академик И. И. Лепехин (1740—1802), который в книге «Дневные записки путешественника» (1771) поделился впечатлениями об этой поездке.

«Журнал, или Дневные записки капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства» был издан в Петербурге в 1770—1772 гг. Автор этого сочинения Н. П. Рычков (1746—1784) посетил Сарапульский и Елабужский уезды Вятской губернии.

Направляясь в сибирскую ссылку, после вынесенного в сентябре 1790 г. приговора, через удмуртские деревни проезжал А. Н. Радищев (1749—1802) — писатель-публицист, поэт, философ. В «Записках путешествия в Сибирь» первый русский революционер сообщил краткие сведения о ремеслах, торговле, занятиях удмуртов.

Мемориальные памятники, связанные с пребыванием в XVIII в. на территории Удмуртии И. Г. Гмелина, С. П. Крашенинникова, И. И. Лепехина, Г. Ф. Миллера, П. С. Палласа, А. Н. Радищева и Н. П. Рычкова не сохранились.

Историей и культурой Вятского края и Прикамья серьезно интересовались и местные уроженцы. Первым историком Вятского края стал А. И. Вештомов (1768—1825) — учитель Сарапульского малого народного училища, а затем Вятской гимназии (открыта в 1811 г.). А. И. Вештомов — автор капитального труда по истории Вятского края за шесть столетий (с 1181 по 1781 г.), написанного на основании материалов летописей, а также местных архивов. Его «История вятчан...» была опубликована только в 1907 г. Двухтомная «Вятская флора» А. И. Вештомова вообще не была издана. Работая в Сарапуле, Вештомов часто посещал дом местного городничего А. В. Дурова, в семье которого выросла «кавалерист-девица», герой Отечественной войны 1812 г. Н. А. Дурова (1783—1866), впоследствии известная русская писательница, чей талант был отмечен А. С. Пушкиным. Место, где находился дом Дуровых, отмечено мемориальным знаком.

На территории Удмуртии в середине XVIII в. возникла металлургическая промышленность. В Камском регионе наиболее крупными являлись основанные в 1758 и 1760 гг. казенные Воткинский и Ижевский железоделательные заводы. Замечательным памятником истории и культуры XIX в. является бывший дом начальника Воткинского завода, в котором родился и провел детские годы великий русский композитор П. И. Чайковский (1840—1893). Этот дом на протяжении нескольких лет занимал отец композитора И. П. Чайковский (1795—1880), горный инженер, геолог, педагог. Кроме того, с этим домом связан целый ряд имен видных деятелей культуры и науки. В разные-годы здесь бывали: историк и географ, академик К. И. Арсеньев (1789—1865), поэт В. А. Жуковский (1783—1852), горный деятель А. Ф. Дерябин (1770—1820), горный инженер А. А. Иосса (1810—1894), архитектор В. Н. Петенкин (1783—1850), врач С. Ф. Тучемский (1800—1886). В советское время здесь-был открыт мемориальный Дом-музей П. И. Чайковского.

В начале XIX в. архитектором Ижевского оружейного завода работал сын крепостного, ученик А. Д. Захарова С. Е. Дудин (1779—1825). Он автор ряда крупных проектов: Главного корпуса Ижевского завода, Арсенала, жилых зданий заводского поселка. Некоторые из его построек, сохранившиеся и поныне, представляют не только архитектурную, но и историко-культурную ценность. В настоящий сборник включено описание здания, построенного по проекту этого замечательного уральского архитектора. Правда, до нашего времени оно дошло в сильно измененном виде.

В XIX—XX вв. интерес к истории, фольклору, особенностям быта удмуртского народа продолжает нарастать. Предметом специальных исследований как русских, так и иностранных авторов становится удмуртский язык. Уже в 1818 г. учителем Вятской гимназии В. Я. Баженовым (1787—1831) был составлен «Краткий вотский словарь»; несколько позднее появляется сравнительная грамматика удмуртского, коми-зырянского и коми-пермяцкого языков. В конце XIX столетия известный финно-угровед, диалектолог и фольклорист Бернат Мункачи (1860—1937), посетив ряд удмуртских селений Вятской, Казанской и Уфимской губерний, издал сборник «Традиционная поэзия удмуртов» (1887) и «Вотский словарь» (1896). Памятники, связанные с деятельностью в Удмуртии В. Я. Баженова и Б. Мункачи, пока не обнаружены.

Весомый вклад в изучение этнографии края внес русский советский этнограф, фольклорист, лингвист и краевед Д. К. Зеленин (1878—1954). В Сарапуле сохранилось здание школы, в которой он работал учителем.

Немалый интерес к истории удмуртов, их быту, культуре проявил сосланный в Вятку писатель, революционер-демократ А. И. Герцен (1812—1870). В 1835—1837 гг. он встречался и беседовал здесь с местными крестьянами, о чем рассказал в книге «Былое и думы».

Писатель-сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889) провел в вятской ссылке более семи с половиной лет (1848—1855). Здесь он служил чиновником канцелярии губернатора и губернского правления. По делам службы он объездил в эти годы почти все города и уезды Вятской губернии. Так, в Глазове он побывал три раза, в Сарапуле — дважды (1854—1855). Свои впечатления о городах, ныне входящих в состав Удмуртии, он изложил в «Губернских очерках».

К сожалению, поиски памятников, связанных с пребыванием в крае А. И. Герцена и М. Е. Салтыкова-Щедрина, пока не дали положительных результатов.

В 1879 г. по подозрению в печатании и распространении революционной литературы в г. Глазов был сослан писатель, публицист и общественный деятель В. Г. Короленко (1853—1921). Этот город В. Г. Короленко описал впоследствии в очерке «Ненастоящий город». В 1890-х гг. Короленко принял активное участие в так называемом «Мултанском деле»¹. Он опубликовал ряд статей, разоблачавших подлог, ложь и клевету, которыми пользовался суд при разборе дела, и добился оправдания удмуртов. В г. Глазове и с. Короленко сохранились здания, связанные с пребыванием в них писателя.

____________

¹ Группа крестьян-удмуртов села Старый Мултан (ныне с. Короленко Удмуртской АССР) была провокационно обвинена полицией в убийстве человека, совершенном якобы с целью ритуального жертвоприношения.

Вместе с В. Г. Короленко в «Мултанском деле» принял участие Г. Е. Верещагин (1851—1930) — удмуртский просветитель, этнограф, историк, литератор, общественный деятель. Сохранился дом, в котором прошли последние годы жизни и работы Г. Е. Верещагина.

В. Г. Короленко поддерживал контакты с известным педагогом, историком-краеведом, этнографом и писателем Н. Н. Блиновым (1839—1917), автором ряда работ по статистике и этнографии Глазовского уезда, а также статей и очерков по истории г. Сарапула, трудов по педагогике, учебников и учебных пособий, книг для детей и юношества. Незадолго до смерти Н. Н. Блинов передал Сарапульскому музею свою личную библиотеку, в которой, в частности, находились первое русское издание «Капитала» К. Маркса, сочинения Ф. Энгельса, В. И. Ленина, А. Бебеля. В г. Сарапуле сохранился дом, в котором прошли последние годы жизни Н. Н. Блинова.

Удмуртия — родина ряда видных деятелей русской культуры и науки. В Глазове в семье инженера родилась и провела раннее детство известная актриса О. Л. Книппер-Чехова (1868—1959). Дом, в котором она жила, не сохранился.

В с. Елово Глазовского уезда (ныне Ярского района УАССР) родился и жил в детские годы русский геолог и географ П. И. Кротов (1852—1914), один из зачинателей исследования геологии Прикамья и Вятского края. Дом, в котором жил будущий ученый, не сохранился.

Одним из заметных представителей критического реализма в русской литературе конца XIX — начала XX в. был писатель С. Елеонский (С. Н. Миловский, 1861—1911). Широкую известность приобрели его рассказы, повествующие о неприглядном быте провинциального русского духовенства. В Сарапуле сохранилось здание бывшего духовного училища, где преподавал: С. Елеонский.

Будучи студентом выпускного курса Казанского университета, в летние месяцы 1898 г. в земской больнице Сарапула работал крупнейший советский хирург академик А. В. Вишневский (1874—1948). Здесь же, уже врачом, он работал в 1905 г. Здание Сарапульской земской больницы сохранилось.

Значительным культурным событием жизни Прикамья явилось основание в 1909 г. первого на территории Удмуртии краеведческого музея в Сарапуле, здание которого сохранилось до наших дней. В числе его учредителей были этнографы и фольклористы Н. Е. Ончуков и Д. К. Зеленин, писатель и педагог Н. Н. Блинов.

Если в начале XIX в. на территории Удмуртии почти не было учебных заведений (их во всей Вятской губернии в 1812 г. числилось всего девять, в том числе четыре в самой Вятке), то к концу столетия в губернии насчитывалось уже свыше 900 учебных заведений (в том числе 42 средних), в которых обучалось около 62 тыс. человек. Несмотря на это, проблема народного образования была еще очень далека от своего -практического разрешения: в предреволюционные годы из каждой тысячи удмуртов в начальных школах обучалось лишь 37 человек. Грамотность же всего населения Удмуртии в 1917 г. составляла только 18%. Вместе с тем среди удмуртов (в том числе и выходцев из неимущих слоев населения) наблюдалась заметная тяга к получению образования. Наибольшее число детей удмуртских крестьян обучалось в Казанской «инородческой» учительской семинарии. Именно здесь начиналась деятельность М. П. Прокопьева (1884—1919), одного из первых удмуртских поэтов, переводчика на родной язык стихотворений А. С. Пушкина и А. В. Кольцова, государственного деятеля советской Удмуртии.

В «Удмуртском календаре», изданном в Казани в 1909 г., было опубликовано первое оригинальное произведение удмуртской литературы поэма «Беглой» («Беглец»). Его автором был учитель-удмурт, поэт М. Г. Можгин (1890—1929).

Первые произведения удмуртской национальной поэзии и прозы создавались под благотворным воздействием лучших демократических традиций русской литературы. За демократические взгляды из Казанской учительской семинарии был исключен один из основоположников удмуртской прозы Кедра Митрей (Д. И. Корепанов, 1892—1949). Круг знаний и интересов Д. И. Корепанова, отмечает исследовательница творчества писателя 3. А. Богомолова, был чрезвычайно широк. «Устное творчество, русская и зарубежная литература, философия, история, этнография, живопись, музыка, лингвистика, естествознание, химия, физика — вот неполный перечень того, что вызывало глубокий интерес у писателя»¹. В 1910—1911 гг. Д. И. Корепановым была написана автобиографическая повесть «Дитя больного века», которая подверглась гонениям царской цензуры. Она была опубликована только в советское время. В 1915 г. Д. И. Корепанов выступает как драматург, автор трагедии «Эш-Терек», написанной на основе удмуртского фольклора. В советское время К. Митрей явился создателем целого ряда крупных художественных произведений.

____________

¹ Богомолова 3. А. Творчество Кедра Митрея. — Ижевск: Удмуртия, 1967, с. 3—4.

Первые стихи (на русском и удмуртском языках) написал в 1912 г. учащийся Кукарской учительской семинарии Кузебай Герд (К. П. Чайников, 1898—1941) — один из зачинателей удмуртской советской литературы, поэт, критик, переводчик, литературовед, этнограф и фольклорист.

На территории Удмуртии сохранился ряд памятников, связанных с жизнью и творческой деятельностью Д. И. Корепанова, М. П. Прокопьева и К. П. Чайникова.

Советские писательницы 3. А. Ерошкина (1892—1961) и Л. А. Будогоская (1898—1984) учились в Сарапульской женской гимназии в предреволюционные годы. В Воткинске провел детские годы русский советский писатель Е. А. Пермяк (1902—1982).

В целом в настоящем сборнике история культуры дореволюционного периода современной Удмуртии представлена памятниками, связанными с литературой и различными отраслями науки (медициной, горным делом, архитектурой, краеведением). Из-за плохой сохранности и значительных утрат памятники этого периода требуют к себе особенно бережного отношения.

27 октября 1917 г. на заседании Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов была принята резолюции о переходе власти в руки Советов. В других городах и населенных пунктах Удмуртии — Воткинске, Глазове, Камбарке, Сарапуле — Советская власть окончательно установилась в январе 1918 г. Эти события явились поворотным пунктом в культурном развитии края. Уже в первые годы Советской власти, несмотря на тяжелейшие условия гражданской войны, под руководством партии большевиков был заложен фундамент дальнейшего расцвета культуры, образования и науки Удмуртии.

В июле 1918 г. при Народном комиссариате национальностей РСФСР был образован Удмуртский отдел во главе с М. П. Прокопьевым. Одним из первых мероприятий отдела явилось проведение школьной реформы. Была значительно расширена сеть средних и начальных школ, клубов и библиотек, началось движение за ликвидацию неграмотности населения, массовыми тиражами стали издаваться учебники и учебные пособия для удмуртских школьников. Удмуртский отдел придавал большое значение популяризации классических произведений русской литературы. На удмуртский язык были переведены и изданы отдельные произведения А. С. Пушкина, А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Создавалась местная печать. В конце 1918 г. вышел первый номер большевистской газеты «Ижевская правда» (ныне «Удмуртская правда»). Значительное распространение получила первая большевистская газета на. удмуртском языке «Гудыри» («Гром»).

Большое внимание уделялось коммунистическому воспитанию трудящихся-удмуртов. С этой целью на удмуртский язык, была переведена и издана «Программа Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков)», «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Отдельной брошюрой вышла переведенная на удмуртский язык К. П. Чайниковым (К. Гердом) биография В. И. Ленина (Елабуга, 1920).

Всего за один только 1920 год Удмуртским отделом было опубликовано свыше 100 наименований книг, журналов и т. д. на удмуртском языке (т. е. почти столько же, сколько их вышло за весь предреволюционный период), причем общий тираж этих изданий превысил 1 млн. экземпляров.

Значительным культурным и политическим событием в жизни Удмуртии периода гражданской войны явилось пребывание здесь летом 1919 г. агитпарохода ЦК РКП (б) и ВЦИК РСФСР «Красная звезда», на котором находились представители народных комиссариатов, инструкторы, пропагандисты. Совершая рейд по Волге и Каме, сотрудники агитпарохода побывали в Ижевске, Воткинске, Сарапуле. Пропагандисты и в первую очередь Н. К. Крупская, находившаяся в составе делегации, выступали перед трудящимися удмуртами, рассказывали им о политике Коммунистической партии в области просвещения, культуры, беседовали с рабочими, крестьянами, работниками просвещения. В Воткинске, Сарапуле и Устинове сохранились здания, в которых выступала Н. К. Крупская.

В 1917—1918 гг. в Глазове на военной службе находился поэт С. П. Щипачев (1898/1899—1980). Здание, где он служил, сохранилось.

В годы гражданской войны в Елабуге были открыты трехгодичные (педагогические курсы. Позднее, в 1922 г., они были переведены в Можгу и преобразованы в педагогический техникум (позднее педучилище). Это учебное заведение часто называют первой кузницей литературных кадров Удмуртии. В разные годы здесь учились многие видные представители удмуртской культуры. Среди них прозаики, поэты, драматурги Ф. Г. Кедров (1909—1944), М. А. Коновалов (1905—1932), Г. С. Медведев (1904—1938), М. П. Покчи-Петров (1930—1959), В. Е. Садовников (1915—1975), С. П. Широбоков (1912—1983) и др.

Творческий путь первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки (Л. Г. Векшиной, 1898—1973) начался в самом начале 20-х гг. Сохранились памятники, связанные с жизнью и творчеством поэтессы.

На территории Удмуртии в 20—30-е гг. работали известные советские ученые и деятели культуры. Здесь побывали этнографические экспедиции с участием В. Н. Белицер (1903—1983), комплексная экспедиция АН СССР по изучению этнографии, языка, фольклора и истории под руководством востоковеда и лингвиста академика Н. Я. Марра (1864—1934); языковед профессор Д. В. Бубрих (1890—1949) возглавлял экспедицию Института литератур и языков Запада и Востока (г. Ленинград). Памятники, связанные с работой в Удмуртии этих и других экспедиций, пока обнаружить не удалось.

На гастроли в Ижевск в 1928 г. приезжал видный артист советского цирка А. А. Дуров (1887—1928). Он трагически погиб в окрестностях города. Место его гибели отмечено памятным знаком.

В 30-е гг. в Удмуртии, музыкальная культура которой на протяжении столетий существовала в устной традиции, организуются первые профессиональные музыкально-драматические учреждения и коллективы. Начинают работу Удмуртский и Русский драматические театры, филармония. Они пропагандировали лучшие образцы классической драматургии и музыки.

Удмуртский государственный педагогический институт был открыт в Ижевске в 1931 г. Спустя 41 год (в 1972 г.) он был преобразован в Удмуртский государственный университет. Задачей пединститута было формирование кадров национальной удмуртской интеллигенции. С этим памятником связана творческая деятельность крупного языковеда, диалектолога и этнографа С. П. Жуйкова (1891—1967), ученого-селекционера доктора сельскохозяйственных наук М. П. Прокопьева (1889—1969), будущих известных литераторов Р. Г. Валишина (1937—1979), Н. В. Васильева (1933—1983), Ф. Г. Кедрова, П. М. Чайникова (1916—1954).

В том же году в Ижевске был открыт Удмуртский комплексный НИИ (ныне Удмуртский НИИ истории, экономики, языка и литературы при Совете Министров УАССР). В стенах института в разные годы работали: литературовед, -педагог, фольклорист Я. И. Ильин (1892—1953), историки П. Н. Луппов (1867—1949), Ф. П. Макаров (1900—1944), композиторы, исследователи удмуртского музыкального фольклора Н. М. Греховодов (1903—1971) и М. П. Бывальцев (1908—1941), ученый-лингвист П. Н. Переводчиков (1900—1965) и др.

Осенью 1934 г. начал функционировать Ижевский государственный медицинский институт. С этим памятником связаны имена ученых-медиков В. Н. Парина (1877—1947), Б. В. Парина (1904—1968), А. К. Пухидского (1899—1966), Н. Ф. Рупасова (1901—1968), С. Я. Стрелкова (1878—1954), Ф. Ф. Сысоева (1895—1974), Л. И. Фандеева (1908—1966). В столице Удмуртии сохранился ряд памятников, связанных с деятелями советской медицины.

Значительными тиражами в республике выходили в 20—30-е гг. переведенные на удмуртский язык произведения Н. В. Гоголя, А. М. Горького, В. В. Маяковского, А. А. Фадеева, Ф. И. Панферова, Н. А. Островского, М. А. Шолохова. Публиковались (произведения советских удмуртских писателей Г. С. Медведева, М. А. Коновалова, К. Митрея, И. Г. Гаврилова, А. В. Лужанина (1912—1966). Произведения удмуртских писателей на их родном языке печатались в журнале «Кенеш» (с 1935 г. по настоящее время выходит под названием «Молот»), произведения местных русских писателей публиковались в альманахах, выпускавшихся Удмуртским государственным издательством.

Первая удмуртская писательская организация ВУАРП (Всеудмуртская ассоциация революционных писателей) была создана в 1926 г. Ее председателем стал К. Герд (К. П. Чайников).

28 декабря 1934 г. Советское правительство, учитывая большие достижения трудящихся Удмуртии в деле развития экономики и культуры, постановило преобразовать Удмуртскую автономную область, созданную еще в 1920 г., в Удмуртскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Ижевск (ныне г. Устинов) стал столицей УАССР. 14 января 1937 г. II Чрезвычайным съездом Советов Удмуртии была утверждена Конституция автономной республики, которая создала все необходимые условия для ее дальнейшего политического, экономического и культурного развития.

В годы Великой Отечественной войны деятели культуры Удмуртии внесли весомый вклад в дело борьбы советского народа с фашизмом. В столице автономной республики продолжали успешно работать Русский и Удмуртский драматические театры. Только в госпиталях, размещенных на территории Удмуртии, было проведено более 3 тыс. концертов и спектаклей. В годы войны на фронтах сражались видные писатели Удмуртии — М. А. Лямин (1906—1978), И. Г. Гаврилов, М. П. Петров (1905—1955), Ашальчи Оки, С. П. Широбоков. На фронтах погибли литераторы П. А. Блинов (1913—1942), Ф. Г. Кедров, Ю. А. Шаврин (1922—1945).

Выдающийся советский педагог В. А. Сухомлинский (1918—1970) в годы Великой Отечественной войны работал директором средней школы в поселке Ува. Находясь в эвакуации в Воткинске, плодотворно работал советский музыковед, исследователь творчества П. И. Чайковского В. В. Яковлев (1880—1957). Сохранился дом, в котором он жил.

После войны в большую литературу вступило новое поколение удмуртских писателей — Г. Д. Красильников (1928—1975), Р. Г. Валишин, Ф. И. Васильев (1934—1978), М. П. Покчи-Петров. С их именами связаны многие памятники, находящиеся в столице и других городах и населенных пунктах автономной республики.

Дореволюционная Удмуртия не имела профессиональных художников коренной национальности. Лишь в советское время по инициативе местных художников было создано творческое и производственное товарищество «Удмурт-художник» (в 1934 г.). Первая выставка произведений художников Удмуртии открылась в Ижевске в 1935 г. В 1940 г. было создано Удмуртское отделение Союза советских художников.

На Удмуртской земле творили известный мастер советской батальной живописи П. А. Кривоногов (1911—1967), художники Л. М. Васев (1927—1972), И. С. Горбунов (1934—1966), В. А. Жарский (1906—1973), Ф. В. Иванов (1899—1984), Н. А. Косолапов (1899—1974), Б. С. Марин (1903—1971).

Видное место в культуре автономной республики занимает деятельность удмуртского композитора Г. А. Корепанова (1924—1985), русских композиторов Н. М. Греховодова и М. В. Коробова (1903—1973), внесших свой вклад в становление и развитие удмуртской национальной музыкальной культуры. Сохранились мемориальные памятники, связанные с творчеством этих деятелей культуры Удмуртии.

В послевоенные годы в столице автономной республики возводились новые жилые здания, сооружения культурного и производственного назначения. Авторами проектов многих из этих зданий были работавшие здесь талантливые архитекторы В. С. Масевич (1909—1964) и Б. С. Чичкин (1926—1970). Сохранились памятники, связанные с их жизнью и творческой деятельностью.

Ижевский механический институт открылся в 1955 г. В его стенах прошла деятельность крупного специалиста в области прочности деталей, доктора технических наук, профессора В. А. Карпунина (1919—1975). Есть памятники, связанные с деятельностью ученого в Ижевске.

С Воткинским государственным краеведческим музеем (1972 г.) связана деятельность его основателя краеведа В. Н. Ступишина (1900—1982).

Подводя итоги, следует отметить, что в памятниках, включенных в настоящий сборник, история культуры Удмуртии получила несколько одностороннее отражение. В наибольшей степени здесь представлена история литературы края. Что же касается художественной жизни Удмуртии, истории ее просвещения, архитектуры, то в памятниках, описанных в сборнике, они получили явно недостаточное освещение. Нет в сборнике и статей о памятниках, связанных с различными видами народных промыслов; нуждаются в пополнении сведения, касающиеся развития здесь горной промышленности. Очевидно, в этих направлениях должна проходить дальнейшая работа по выявлению и изучению памятников истории и культуры Удмуртии.

ЛИТЕРАТУРА

Богомолова 3. А. Песня над Чепцой и Камой. (2-е изд.). — М.: Современник, 1981.

Богомолова 3. А. Творчество Кедра Митрей. — Ижевск: Удмуртия, 1967.

Буня М. Глазовские находки: Записки краеведа. — Ижевск: Удмуртия, 1971.

Буня М. Короленко в Удмуртии. — Ижевск: Удмуртия, 1982.

Васильев С., Бехтерев И. История Вятского края с древних времен до начала XIX ст. — Вятка, 1870.

Вихарев Б. С. Ижевск. Исторический очерк. — Ижевск, 1963.

Владыкин В. Е., Христолюбова Л. С. История этнографии удмуртов. Краткий историографический очерк с библиографией. — Ижевск: Удмуртия, 1984.

Воткинские были. Исторические очерки: 1759—1959. — Ижевск: Кн. изд-во, 1959.

Глазов. Исторический очерк: 1780—1980. — Ижевск: Удмуртия, 1980.

Голубкова А. Музыкальная культура советской Удмуртии: 1917—1967. — Ижевск: Удмуртия, 1978.

Город на Каме: История и культура г. Сарапула. — Ижевск: Кн. изд-во, 1964.

Дом-музей П. И. Чайковского в Воткинске. — Ижевск: Удмуртия, 1978.

Ижевск: 1760—1985: Документы и материалы / Под. ред. А. А. Александрова. — Ижевск: Удмуртия, 1985.

Ижевский медицинский институт: 50 лет. — Ижевск: Удмуртия, 1983.

Ими гордится удмуртская земля. Вып. 1—4. — Ижевск, 1976—1981.

Кощеев Н. А. Н. К. Крупская в Прикамье. — Ижевск: Кн. изд-во, 1966.

Край родниковый / Сост. П. Ф. Куляшов и А. Г. Шкляев. — М.: Современник, 1984.

Обухов А. П. Народное образование в Удмуртской АССР: (1917—1970). — Ижевск: Удмуртия, 1972.

Очерки истории Удмуртской АССР. — Т. 1, 2. — Ижевск: Кн. изд-во, 1958, 1962.

Павлов Н. П. Удмуртская республика — детище Октября. — Ижевск: Удмуртия, 1980.

Памятники истории и культуры Воткинска: Каталог / Сост. Т. А. Ткачук. — Ижевск, 1983.

Памятники истории и культуры Удмуртской АССР республиканского и местного значения. Каталог. — Устинов, 1985.

Писатели Удмуртии: Библиографический справочник. — Ижевск: Кн. изд-во, 1963.

Писатели, художники, композиторы Удмуртии: Краткий справочник. — Ижевск: Удмуртия, 1981.

Поиски, исследования, открытия: Сб. статей / Сост. и науч. ред. Т. И. Останина. — Ижевск: Удмуртия, 1984.

Поляк А. И. Изобразительное искусство Удмуртии: Биобиблиографический справочник. — Ижевск: Удмуртия, 1974.

По родному краю: Исторические памятники и знаменательные места. — Ижевск: Кн. изд-во, 1964.

Решетов А. А. Сарапул: 200 лет. — Ижевск: Удмуртия, 1980.

Севрюков О. В. Ижевск: Краеведческий очерк. — 2-е изд., доп. — Ижевск: Удмуртия, 1972.

Сергеев В. Л. Камские заводы: Из истории возникновения и развития Ижевского и Воткинского железоделательных заводов. — Ижевск: Кн. изд-во, 1958.

Слово о земляках: Сборник. — Ижевск: Кн. изд-во, 1965.

Столетие Вятской губернии: 1780—1880: К истории Вятского края. Т. I, II. — Вятка, 1880.

Ступишин В. Н. Воткинск. — Ижевск: Удмуртия, 1970.

Твои земляки: Сборник. — Ижевск: Удмуртия, 1970.

Шумилов Е. Ф. Архитектура Ижевска. — Ижевск: Удмуртия, 1978.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя ... 3

Памятники истории и культуры Удмуртской АССР ... 4

Город Устинов

Здание бывшего Детского коммунистического клуба, который посетила Н. К. Крупская ... 16

Здание детского дома, в котором работал поэт Кузебай Герд ... 17

Здание, в котором в 1930—1937 гг. размещался Театрально-художественный техникум, в 1931—1938 гг. — Удмуртский педагогический институт и в 1934—1937 гг. — правление Союза писателей Удмуртии ... 19

Здание, где в 1939—1980 гг. размещались редакции республиканских органов печати, в 1941—1952 гг. — правление Союза писателей Удмуртии и с 1939 г. находится Удмуртское книжное издательство ... 22

Здание бывшего Удмуртского государственного педагогического института, ныне Удмуртского государственного университета ... 27

Здание, в котором размещается Удмуртский музыкально-драматический театр и правление Союза писателей Удмуртии ... 29

Здание, где размещался Удмуртский научно-исследовательский институт истории, экономики, языка и литературы ... 32

Здание Устиновского медицинского института ... 35

Здание Русского драматического театра имени В. Г. Короленко, в котором работал артист А. М. Пастунов ... 39

Здание, в котором размещалось музыкальное училище, где преподавал певец Г. И. Титов ... 40

Здание, где размещался Устиновский механический институт, в котором работал ученый В. А. Карпунин ... 41

Дом, в котором жил просветитель Г. Е. Верещагин ... 42

Дом, в котором жили ученые-медики В. Н. Парин и Б. В. Парин и который посещали ученые-медики В. В. Парин и С. И. Ворончихин ... 43

Дом, в котором жил поэт А. В. Лужанин ... 45

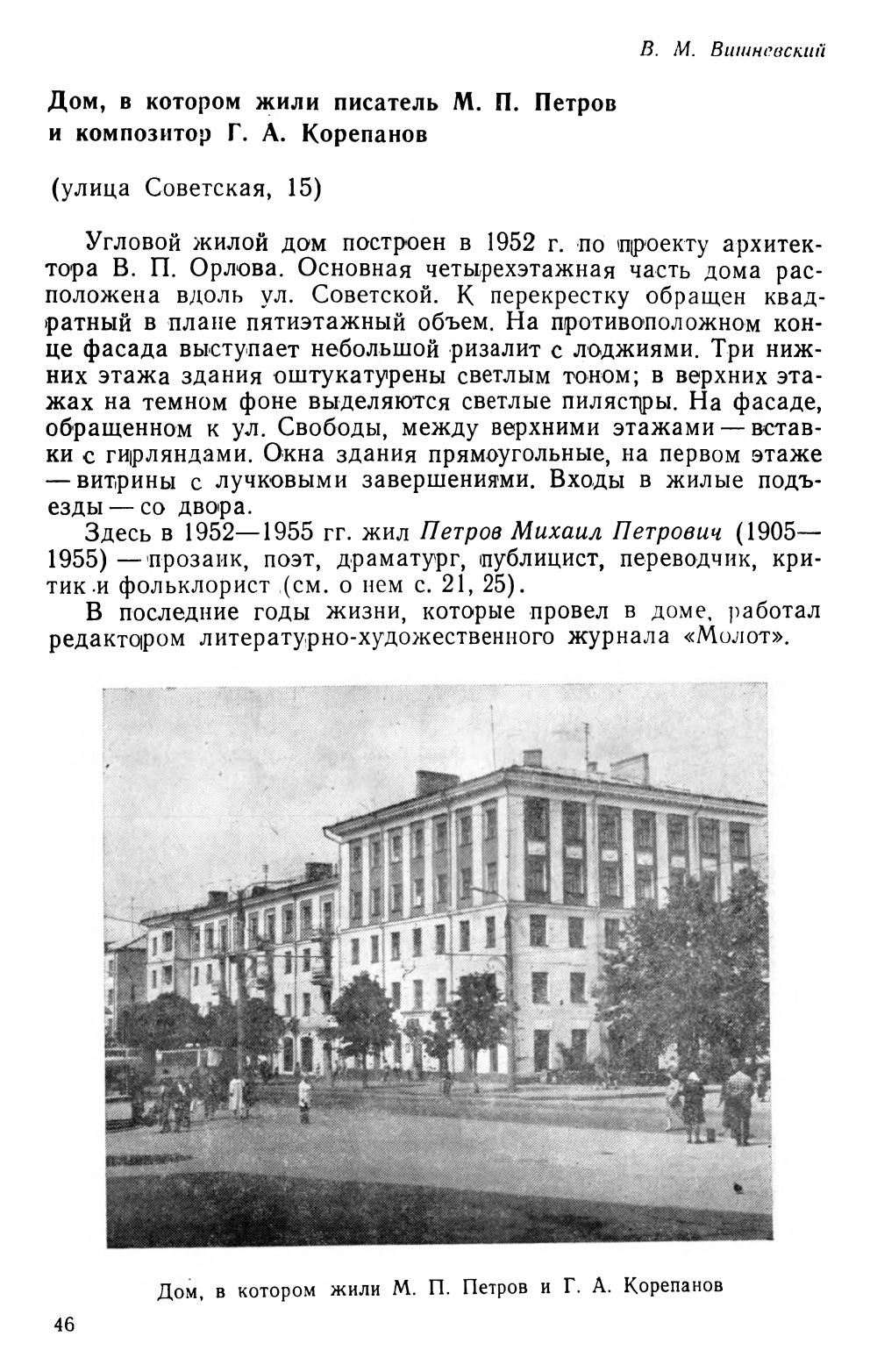

Дом, в котором жили писатель М. П. Петров и композитор Г. А. Корепанов ... 40

Дом, в котором жил архитектор В. С. Масевич ... 47

Дом, в котором жил художник Б. С. Марин ... 49

Дом, в котором жил художник Ф. В. Иванов ... 49

Дом, в котором жил писатель М. А. Лямин ... 50

Дом, в котором жил художник В. А. Жарский ... 51

Дом, в котором жил художник Н. А. Косолапов ... 51

Дом, в котором жил художник Л. М. Васев ... 52

Дом, в котором жил архитектор Б. С. Чичкин ... 52

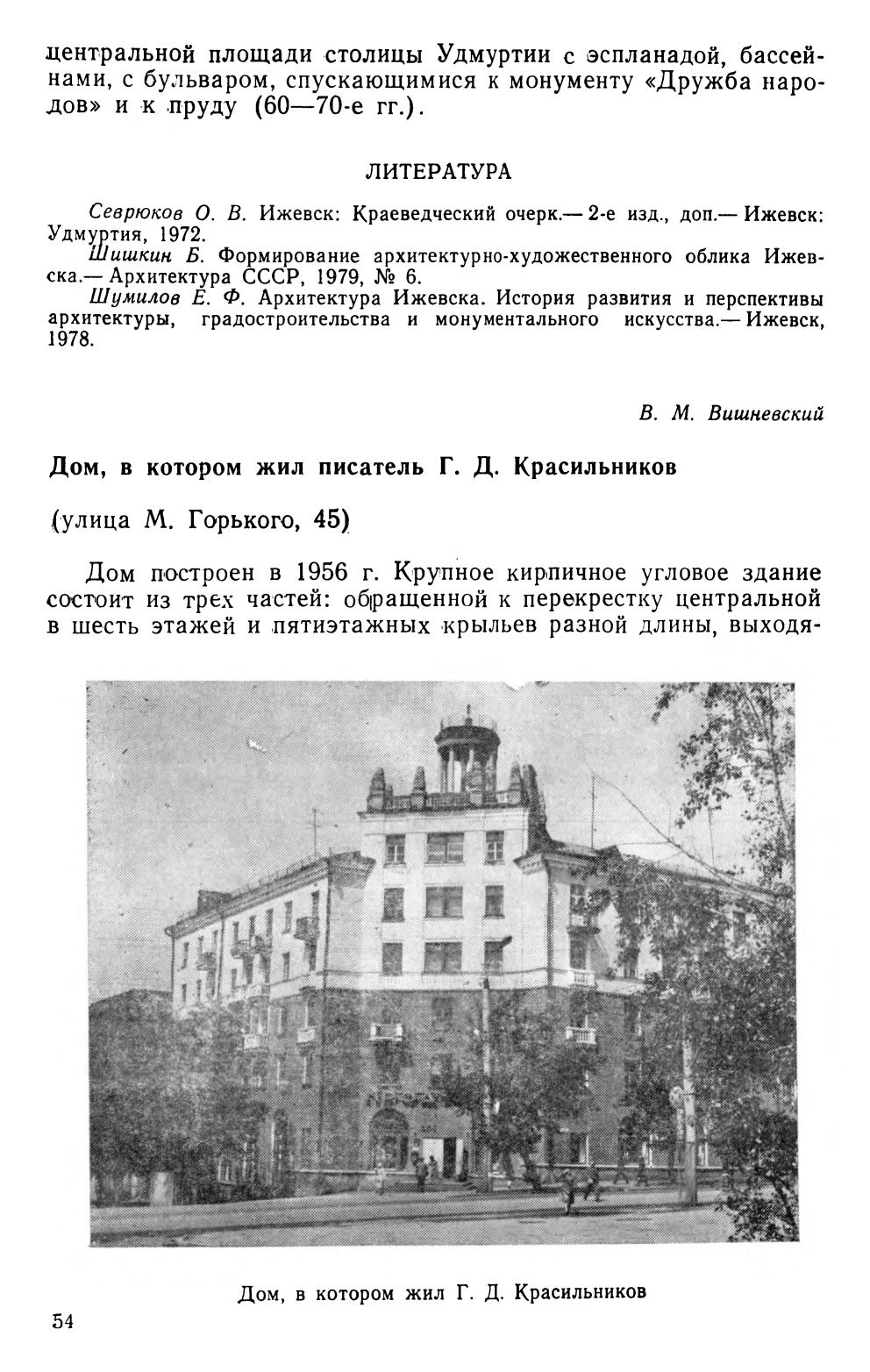

Дом, в котором жил писатель Г. Д. Красильников ... 54

Дом, в котором жил поэт Ф. И. Васильев ... 55

Дом, в котором жил писатель Р. Г. Валишин ... 55

Дом, в котором жил поэт С. П. Широбоков ... 50

Могила архитектора В. С. Масевича ... 57

Могила архитектора Б. С. Чичкина ... 57

Могила композитора Н. М. Греховодова ... 58

Могила художника Л. М. Васева ... 59

Могила композитора М. В. Коробова ... 59

Могила ученого-медика Ф. Ф. Сысоева ... 60

Могила поэта А. И. Писарева ... 61

Могила драматурга В. Е. Садовникова ... 62

Могила ученого В. А. Карпунина ... 63

Могила писателя Г. Д. Красильникова ... 64

Могила писателя М. А. Лямина ... 64

Могила, поэта Ф. И. Васильева ... 65

Могила писателя А. Н. Клабукова ... 66

Памятное место, где погиб артист цирка А. А. Дуров ... 67

Алнашский район

Здание бывшей школы, в которой учился писатель Ф. Г. Кедров ... 69

Дом, в котором жил писатель Г. Д. Красильников ... 70

Дом, в котором жила поэтесса Ашальчи Оки ... 71

Могила поэтессы Ашальчи Оки ... 71

Воткинский район

Город Воткинск

Бывший дом горного начальника, где родился и жил композитор П. И. Чайковский ... 73

Дом, в котором в детские и юношеские годы жил писатель Е. А. Пермяк ... 77

Здание, в котором выступала Н. К. Крупская ... 78

Здание бывшего педагогического техникума, в котором работал писатель Д. П. Бор-Раменский ... 79

Здание, в котором работал музыковед В. В. Яковлев ... 81

Здание Воткинского краеведческого музея, в котором работал краевед B. Н. Ступишин ... 82

Могила врача С. Ф. Тучемского ... 83

Глазовский район

Город Глазов

Здание, в котором останавливался поэт В. А. Жуковский. Здесь работали ученые-педагоги О. Л. Бем и Б. П. Есипов ... 85

Здание, где находилась библиотека, которую посещал В. Г. Короленко ... 86

Здание, в котором проходил военную службу поэт С. П. Щипачев ... 87

Здание редакции районной газеты, где работал поэт Ф. И. Васильев ... 85

Игринский район

Здание бывшего земского училища, в котором учился писатель Кедра Митрей ... 90

Здание бывшего Зуринского волостного отдела народного образования, в котором работал писатель Кедра Митрей ... 90

Кизнерский район

Дом, в котором останавливался писатель В. Г. Короленко ... 92

Можгинский район

Здание бывшего педагогического техникума, в котором в разные годы учились многие деятели культуры Удмуртии ... 94

Сарапульский район

Город Сарапул

Здание бывшего духовного училища, в котором работал писатель C. Елеонский (С. Н. Миловский) ... 97

Здание бывшей земской больницы, в которой работал хирург А. В. Вишневский ... 98

Здание бывшей гимназии, в которой учились писательницы 3. А. Ерошкина и Л. А. Будогоская и ученый Н. В. Мельников ... 98

Здание школы, в котором работал ученый Д. К. Зеленин ... 100

Здание бывшего Дома учителя, в котором выступала Н. К. Крупская ... 101

Здание бывшего детского дома, в котором жил в детские годы художник П. А. Кривоногов ... 102

Здание Сарапульского краеведческого музея, в котором работал писатель Д. П. Бор-Раменский ... 104

Дом, в котором жил краевед Н. Е. Ончуков ... 105

Дом, в котором жил писатель Н. Н. Блинов ... 106

Дом, в котором жил ученый-горняк Н. В. Мельников ... 107

Памятное место дома, в котором жила писательница Н. А. Дурова и который посещал историк А. И. Вештомов ... 108

Увинский район

Здание школы, в которой работал педагог В. А. Сухомлинский ... 111

Именной указатель ... 113

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 13,4 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. Если вы являетесь правообладателем и хотите закрыть доступ к данному изданию, пишите по адресу 42@tehne.com.

6 апреля 2025, 13:38

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий