|

|

Некрасов А. И. Очерки по истории древнерусского зодчества XI—XVII века. — Москва, 1936  Очерки по истории древнерусского зодчества XI—XVII века / А. И. Некрасов. — Москва : Издательство Всесоюзной академии архитектуры, MCMXXXVI [1936]. — 400 с., 1 вкл. л. крас. ил. : ил.ВВЕДЕНИЕ

Интерес к архитектуре появляется на Руси уже в самой глубокой древности. Простейшее и, так сказать, классическое его выражение — упоминание летописей о построении или гибели зданий, главным образом церквей. Изредка встречаются и специальные более пространные повествования на эту тему.

Так, в Ипатьевской летописи под 1178 годом собраны сведения о строительной деятельности Андрея Боголюбского, разбросанные в других летописях по годам постройки. Так как Ипатьевская летопись — южная, а постройки относятся к истории северо-западной Руси, то, по всей вероятности, мы здесь имеем дело со специальной сводкой отдельных сведений или с письмом, посланным на юг, с рассказом о гибели Андрея Боголюбского, а заодно и с описанием созданных им архитектурных художественных произведений. Приподнятость тона изложения свидетельствует о впечатлении, произведенном на современника этими постройками, в которых он видел не только произведения искусства, но и выражение могущества княжеской власти.

Много позднее встречается так называемая Ермолинская летопись, составленная в 1472 году и заканчивающаяся рассказом о художественной деятельности В. Д. Ермолина — московского архитектора и скульптора (или, может быть, только предпринимателя в области этих искусств). Нет сомнения, что летопись составлена если не самим Ермолиным, то во всяком случае для него; она возвеличивает его деятельность и рассматривает ее, как завершение всего предшествующего исторического процесса.

Уже ранняя летопись отметила значение личности художника, причем не только упоминанием его имени, как, например, зодчего Петра в начале XII века в Новгороде или князя Святослава, строителя («сам бе мастер») собора Юрьева Польского в 1233 году. Ипатьевская летопись, говоря под 1259 годом о скульптурной обработке стен в городе Холме, называет строителя Авдея «хитрецом», — этот термин сохранился вплоть до XVI века для обозначения искусных художников. («Бе некий юноша хитр», говорит повесть XVI века о мастере, ковавшем крест.)

Конечно, вовсе не надо думать, что в русской древности была попытка какой-либо сводки исторических сведений о произведениях искусства, что-нибудь вроде античного Павзания или ренессансных Вазари и ван Мандера¹. Лишь к XVII веку относится третья новгородская летопись, так называемый «Летописец новгородский церквам...», — первая попытка свода источников по истории новгородского зодчества. Весьма часто даже о замечательных памятниках не сохранилось достоверных исторических сведений. Так, мы не знаем года создания Дмитриевского собора во Владимире (конец XII века) и лишь по косвенным соображениям устанавливаем этот год, догадываясь также о том, что история его создания была изложена, но исчезла вместе с соответствующим листом текста протографа, которым пользовались все остальные летописи (события 1197 года). Еще более замечательно то, например, что в летописи и в иных источниках совершенно отсутствует история построения колокольни Ивана Великого, и лишь надпись под ее куполом указывает, что «храм совершен и позлащен в 1600 году». Эта дата говорит лишь об окончательной отделке здания.

____________

¹ Авторы, создавшие крупные своды сведений о художниках и художественных произведениях; эти своды являются источниками для построения истории искусств.

До XVI века нет еще попыток вывести какие-либо теоретические положения или сформулировать какую-либо определенную точку зрения по вопросам искусства. Даже в отношении технических правил искусства, особенно зодчества, навык и обучение работе «из-под руки», т. е. на практике, явно преобладали над теоретическим изучением закономерностей. Так, приехавшие в конце XV века Аристотель Фиораванти и другие итальянцы многому научили русских в строительной технике; никаких же технических руководств по архитектуре от XVI века и предшествующих эпох до нас не дошло.

Лишь в XVII веке выучка архитектуре начинает приобретать какую-то систему: делаются попытки создать чертежи (которые, впрочем, более напоминают эскизы здания и его деталей), входит в обычай делать модели. Но это совершалось уже на исходе древнерусского зодчества. Строительная наука начала нарождаться одновременно с появлением новых, европейских стилей, когда о древнерусской архитектуре на время забыли. Воспоминание о ней постепенно начинает находить себе место в дальнейшем развитии русского зодчества.

Паразитирующая, стремящаяся к чувственным наслаждениям, аристократия середины XVIII века пытается в творчестве Растрелли овладеть старыми формами церковного пятиглавия.

Позднее, во второй половине XVIII века, Баженов и Казаков, выразители идеологии хозяйничающего на земле крепостнического дворянства, органически продолжают развитие древнерусской архитектуры, в похвалу которой Баженов произносит специальную речь.

В первой половине XIX века усиление буржуазии, создавшее угрозу интересам крупного феодального дворянства, толкнуло последнее на путь использования древнерусского искусства в качестве средства пропаганды «прекрасного прошлого» и «незыблемости основ».

В этой области, наряду с практической художественной деятельностью таких лиц, как архитектор Тон, следует отметить первые попытки систематического изучения и издания памятников древнерусского искусства.

Мы имеем в виду публикации, связанные с именами Снегирева, Мартынова, Рихтера и др. Строганов публикует исследование о Дмитриевском соборе и, несомненно, оказывает влияние на молодого, романтически и народнически настроенного, Буслаева. Во второй половине XIX века появляется официальное монументальное издание — «Древности Российского Государства», являющееся явным отражением феодальной реакции. Тот же характер, и в еще большей степени, имеют выпуски «Древностей Белоруссии», изданные Батюшковым.

Все эти издания потеряли свое значение лишь сравнительно недавно, в связи с углубленными исследовательскими работами, новыми открытиями и новыми способами точных репродукций.

Изучением архитектуры занялись в XIX веке специалисты-архитекторы, крупная научная заслуга которых заключается в опубликовании и предварительной разработке материала. В середине XIX века выступил Рихтер, позднее Султанов и Павлинов; особенно много для археолого-технического изучения новгородского зодчества сделал Суслов; за ним последовали Горностаев, Покрышкин и др. Началось особое, не только археолого-техническое, но и типологическое изучение архитектуры, несомненно стоящее в зависимости от иконографической школы искусствознания созданной Кондаковым. Поскольку момент иконографии составляет один из компонентов стиля, подобное изучение имеет свои основания и крупные заслуги. В наше время ту же линию исследовательской работы с успехом ведут Романов и др., разрабатывающие для истории искусства материалы древней архитектуры, как одной из форм идеологии.

Однако сами по себе представители археологии, техники и инженерии остались чужды задачам искусствознания и его методам, притом настолько, что весьма трудно различить какую-нибудь динамику принципов их исследований на протяжении последнего пятидесятилетия, несмотря на «выявление» и издание громадного числа памятников. Архитекторами же в первую очередь была осуществлена идея «охраны памятников искусства и старины», и в этом отношении их заслуга перед наукой огромна.

В то время как университетская наука конца XIX века в лице Буслаева и Кондакова становилась на националистическую точку зрения в объяснении древнерусской живописи, высоко одаренный самоучка Забелин сделал то же самое для архитектуры своей небольшой книжкой «Черты самобытности в древнерусском зодчестве», появившейся на грани XIX и XX веков. Это было последнее талантливое произведение в духе народнического романтизма Буслаева. Чрезвычайно цельное по своей идее, оно вызывало к себе доверие и стало прямо-таки каноническим в буржуазной науке, хотя исходило из некритически принятых общих положений. Забелин пытался объяснить происхождение каменного русского зодчества из «национального» деревянного, приложив эту теорию прежде всего к такому оригинальнейшему созданию, как храм Василия Блаженного.

Сам Забелин был все же очень осторожен в отношении ряда деталей своей теории и выводов из нее; последователи же его (Горностаев, автор этих строк в свое время и др.) поступали с меньшей осторожностью. В результате теории Забелина совершенно устранила прежние суждения о храме Василия Блаженного, в том числе знаменитого французского архитектора Виолле ле Дюка (см. его «L'art russe»), и предопределила мнение науки на десятки лет, хотя Забелин был совершенно чужд искусствоведческому методу. Конечным (и вместе с тем основным) объяснением такого успеха, кроме отмеченной уже талантливости самого произведения, является его явно выраженная идеология, соответствовавшая политической обстановке момента: книга появилась в период широкого размаха национализма и торжества реакции перед революцией 1905 года. Этому национализму соответствует современная Забелину живопись, представленная творчеством таких исключительно одаренных художников, как «византинист» В. Васнецов, пропагандист Московской «святой Руси» с ее Сергием Радонежским — Нестеров, эпик «народных масс» — Суриков, апологет «русской натуры» Александра III.

Интересно, что известный историк русской церкви академик Голубинский не присоединился к теории Забелина, правильно видя в источниках русских каменных шатровых храмов романо-готическую струю. Голубинский надолго остался одиноким в своем мнении.

В изучении древнерусского зодчества наряду с интересом к Новгороду, проявлявшимся со стороны и реакционно-феодальных и прогрессивно-промышленных кругов, повышается интерес к Москве XVI и XVII веков. Идущий от умеренного демократизма Буслаева, «народнический» романтизм Забелина оказывается на службе у реакционной идеологии.

Деятельность Забелина соприкасается с тем временем, когда история древнерусского зодчества уже стала предметом систематического и методического организованного изучения, вошла в состав высшего образования, хотя специальная кафедра учреждена еще не была.

Вместе с изучением древнерусской архитектуры начинается и использование ее в архитектурной практике. Если во второй половине XIX века мы имеем дело с подражанием XVII веку и «народной» избе (ропетовский стиль), то в XX веке дело меняется. Новгородский стиль зодчества воспроизводится в свободных вариантах в усадьбах аристократии (Марфо-Мариинская обитель, имения Юсуповых, Харитоненко и др.) и в старообрядческих кварталах городов (Москвы, Орехово-Зуева и др.). Интерес к живописному элементу и декоративности заставляет обращаться к этим сторонам древнерусского искусства. В подражание ему А. В. Щусев строит Рязанский вокзал в Москве.

«История русского искусства» под редакцией Грабаря, в отношении к архитектуре оставаясь в плену типологии и привлекательной идеи Забелина, впервые дает более или менее связную картину древнерусского зодчества, представленную к тому же в отличном литературном изложении.

В недрах московского университета было предпринято научно-методическое изучение истории древнерусского зодчества, но не с точки зрения конструкции и техники, а в разрезе идеологического содержания. Эта работа стала особенно значительной после Октябрьской революции, создавшей широчайшие возможности для научных исследований. Пересмотрена была от начала до конца вся ранее принятая схема эволюции древнерусской архитектуры, восстановлены забытые страницы некоторых старых исследований. Рядом с Киево-Черниговской областью поставлена забытая Галицко-Волынская, Новгород отделен от Пскова, подробно освещено значение Белоруссии. В совершенно новом свете предстала ранняя Москва, начиная с начала XIV века. Меньшее значение придается итальянцам в XV—XVI веках, зато подробно освещен XVI век.

Деятельность Центральных государственных реставрационных мастерских Наркомпроса РСФСР, реставрационные работы Моргилевского на Украине и др. дали возможность построения научной концепции.

Марксистско-ленинская методология, рассмотрение зодчества как своеобразного средства классовой борьбы поставили изучение древнерусской архитектуры на надлежащие исторические рельсы. Начали появляться работы, приближающиеся к марксистскому искусствознанию (исследование Брунова о хорах в древнерусском зодчестве и др.).

Однако было бы преувеличением сказать, что какая-либо вполне выдержанная марксистская работа в этой области уже существует.

Обращаясь к содержанию данной работы, автор считает необходимым прежде всего подчеркнуть, что она не охватывает архитектуры всех народов, населявших древнюю Русь, — такая задача вряд ли по силам для одного исследователя. В данной же работе речь идет главным образом об архитектуре великорусской, памятники которой, бесспорно, лучше сохранились и более изучены; наряду с этим автором отмечены и основные памятники архитектуры Украины и Белоруссии. Обращаться к зодчеству других народов древней Руси, как и к зарубежному зодчеству, автор считал необходимым лишь тогда, когда возникал вопрос о генетике того или иного стиля (например в случаях с камскими болгарами, Кавказом, финским зодчеством и т. п.).

В соответствии с идеологией феодализма в архитектуре той эпохи (и не только на Руси) ведущую роль как в стилистическом, так и в техническом отношении играло зодчество культовое. Оно было сферой творчества архитекторов, на него тратились крупные средства, здесь употреблялись в качестве материала камень и кирпич, обеспечившие сохранность памятников, которые к тому же и поддерживались более тщательно. Последнее обстоятельство — лучшая сохранность памятников — привело к тому, что и без того весьма высокий удельный вес культового зодчества древней Руси получил еще большее выражение в настоящей работе.

Что же касается гражданского зодчества, то здесь охвачены все сохранившиеся ведущие памятники его.

Где не было возможности опираться на самые памятники, автор обращался к старым чертежам, литературным текстам, раскопкам, лингвистическим истолкованиям (это особенно касается XI века). Исключительно на материале подобного рода пришлось основываться при упоминании народной архитектуры, памятников которой от времени раньше XVIII века не сохранилось вовсе, как автор уже имел случай показать в своей книге «Русское народное искусство» (М. 1924). Бесспорно, что М. Н. Покровский ошибался, когда относил севернорусский крестьянский дом к какой-то исключительной архаике (см. об этом в самой книге). Тем не менее, можно представить себе строительные тенденции русской народной архитектуры, к которым автор и обращается в надлежащих местах своего изложения. Однако автор не думает, что ему удалось дать исчерпывающий анализ народного творчества и всех путей развития зодчества, в том числе и гражданского. Для этого требуются еще обширные научные исследования, длительная работа, которую, добавим, нельзя откладывать.

Книга написана до опубликования замечаний товарищей Сталина, Жданова и Кирова по поводу конспекта учебника по истории СССР, и в ее исторической установке нет, конечно, той четкости, которой мы вправе требовать от всякой работы, вышедшей после их опубликования. Хотя автор стремился не втискивать факты в схему и не рассматривает царизм как орудие торгового капитала, стараясь показать громадную роль государства, как рычага классовой борьбы, временами прямо противореча Покровскому, однако он должен признать, что не был вполне свободен от влияния его школы. Это сказалось в оценке крестьянских движений XI—XVII вв., которые автор неправильно характеризует как революции (стр. 68, 141, 186, 288, 351), повторяя этим известные формулировки Покровского.

Автор пытался всегда показывать обусловленность тех или иных архитектурных решений всей совокупностью исторической обстановки, а формальные и геометрические моменты рассматривать как выражение художественных воззрений данной эпохи¹; все же он полагает, что данный опыт изображения внутренней эволюции древнерусского зодчества следует рассматривать лишь как очерки его истории.

____________

¹ Архитектурно-художественная концепция автора содержит отзвуки той геометрической архитектурной эстетики, которая была разработана Цейзингом, Тиршем и Вольфом. Это проявляется в том, что геометрическая характеристика внутреннего пространства описываемых архитектурных сооружений в некоторых случаях заменяет действительный архитектурный анализ, раскрывающий идеологическое содержание художественного образа. Прим. ред.

Пусть читатели выскажут свое суждение о том, насколько автору удалось приблизиться к разрешению задачи, которую он стремился выполнить, не уничтожая при этом специфичности архитектуры как искусства.

ОБЩИЕ ТРУДЫ И ОБЗОРЫ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Толстой и Кондаков, Русские древности в памятниках искусства, тт. I—VI. СПБ. 1890.

Грабарь, История русского искусства, тт. I, II, V, VI.

Новицкий, История русского искусства, т. I. М. 1903.

Никольский, История русского искусства, т. I. М. 1915.

Никольский, История русского искусства. Берлин. 1923.

Некрасов, Византийское и русское искусство. М. 1924.

Некрасов, Конспект лекций по истории древнерусского искусства.

Некрасов, Атлас по истории древнерусского искусства, тт. I—III.

Reau, L’art russe, I. Paris 1921.

Alpatov und Brunov, Geschichte der altrussischen Kunst, I—II. Augsburg 1932.

Ainalov, Geschichte der russischen Monumentalkunst der vormoscovitischen Zeit. Berlin und Leipzig 1932.

Ainalov, Geschichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit des Grossfürstentums Moscau. Berlin und Leipzig 1933.

Boxton, Russian mediaeval architecture. Cambridge 1934.

Некрасов, Новейшая литература по истории древнерусского искусства («Древний мир», I. М. 1924).

Alpatov und Brunov, Die russische Kunstwissenschaft im Jahre 1925. „Kunstwissenschaftliches Jahrbuch der Goerresgesellschaft“, I. Augsburg 1928.

Brunov, Russisch-bizantinische Architektur. Belvedere 1925.

Brunov und Alpatov, Die altrussische Kunst in der wissenschaftlichen Forschung seit 1914, „Zeitschrift für slavische Philologie“, 1925, II, ¾; 1926, 111, ¾.

Alpatov und Brunov, Neuere Forschungen. „Jahrbuch für Kunstwissenschaft“, I. Leipzig 1926.

Necrassoff, Arbeiten zur Geschichte der altrussischen Kunst. „Slavische Rundschau“, № 2. Prag 1930 и № 1 1931 r.

Necrassoff, Drei Kapitalwerke zur Geschichte der rassichen Kunst. „Slavische Rundschau“, № 6. Prag 1932.

Necrassoff, рец. соч. Ainalov, Geschichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit des Grossfürstentums Moskau. „Slavische Rundschau“, № 1. Prag 1934.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Десятинная церковь, план ... 22

2. Черниговский собор, план ... 23

3. Черниговский собор, с востока ... 25

4. Черниговский собор, с севера ... 26

5. Черниговский собор внутри ... 27

6. Черниговский собор, разрез ... 28

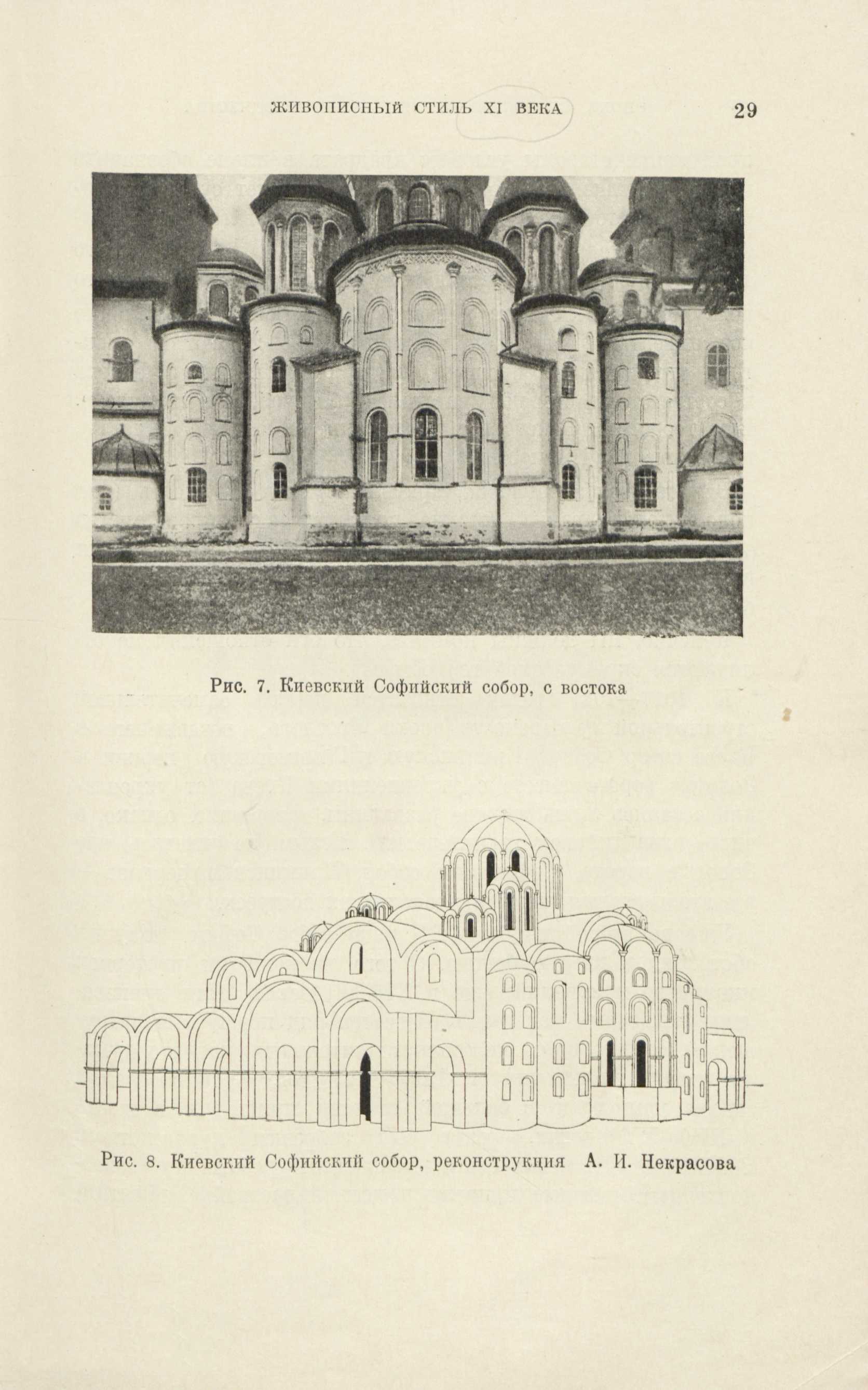

7. Киевский Софийский собор, с востока ... 29

8. Киевский Софийский собор, реконструкция А. И. Некрасова ... 29

9. Киевский Софийский собор, план ... 31

10. Киевский Софийский собор, разрез ... 32

11. Киевский Софийский собор внутри ... 33

12. Киевский Софийский собор, аксонометрия ... 35

13. Полоцкий Софийский собор, абсиды ... 36

14. Полоцкий Софийский собор, план ... 36

15. Полоцкий Софийский собор, по старому рисунку ... 37

16. Новгородский Софийский собор, план ... 39

17. Новгородский Софийский собор, с юга ... 40

18. Новгородский Софийский собор, с востока ... 41

19. Собор Елецкого монастыря, разрез ... 46

20. Собор Елецкого монастыря, план ... 47

21. Собор Елецкого монастыря, с юго-запада ... 49

22. Собор Елецкого монастыря внутри ... 50

23. Черниговская капитель ... 51

24. Великая Лаврская церковь, план ... 53

25. Великая Лаврская церковь, с востока ... 55

26. Николо-Дворищенский собор, с юго-востока ... 59

27. Собор Антониева монастыря, план ... 60

28. Собор Антониева монастыря, с севера ... 61

29. Собор Антониева монастыря, разрез ... 62

30. Собор Юрьева монастыря, с северо-запада ... 63

31. Собор Юрьева монастыря, план ... 64

32. Церковь Ильи на Славне, с юга ... 65

33. Собор Выдубицкого монастыря, план ... 69

34. Собор Выдубицкого монастыря, с юго-запада ... 70

35. Ильинская церковь Елецкого монастыря, с северо-востока ... 71

36. Ильинская церковь Елецкого монастыря, план ... 72

37. Ильинская церковь Елецкого монастыря, разрез ... 72

38. Остерская божница, план ... 73

39. Богородицкая церковь в Галиче, план ... 73

40. Церковь в Старой Рязани, план ... 77

41. Церковь в Ольговом городке под Рязанью, план ... 77

42. Церковь Вщижского городища, план ... 78

43. Благовещенская церковь в Витебске, с юго-востока ... 79

44. Благовещенская церковь в Витебске, план ... 80

45. Коложская церковь, с северо-востока ... 81

40. Коложская церковь, по старинному рисунку ... 81

47. Коложская церковь внутри ... 82

48. Коложская церковь, план ... 82

49. Церковь Евфросиниева монастыря, с северо-востока ... 83

50. Церковь Евфросиниева монастыря, реконструкция А. И. Некрасова ... 85

51. Церковь Евфросиниева монастыря, план ... 86

52. Свирская церковь, с северо-востока ... 87

53. Свирская церковь, план ... 89

54. Собор Мирожского монастыря, с северо-востока ... 90

55. Собор Мирожского монастыря, разрез ... 90

56. Собор Мирожского монастыря, план ... 91

57. Нередица, с юго-востока ... 92

58. Нередица, план ... 92

59. Нередица, разрез ... 93

60. Кидекша, с юга ... 101

61. Кидекша, план ... 103

62. Собор в Переяславле-Залесском, план ... 104

63. Собор в Переяславле-Залесском, с юго-востока ... 105

64. Башня в Боголюбове, под переходом ... 107

65. Башня в Боголюбове, план ... 110

66. Башня в Боголюбове, с запада ... 111

67. Капитель дворца в Боголюбове ... 113

68. Золотые ворота во Владимире ... 114

69. Успенский собор во Владимире, с юго-запада ... 115

70. Успенский собор во Владимире, план ... 117

71. Успенский собор во Владимире, разрез ... 117

72. Нерль, с юго-востока ... 119

73. Нерль, с севера ... 121

74. Нерль, план ... 123

75. Дмитриевский собор, план ... 124

76. Дмитриевский собор, с юго-востока ... 125

77. Дмитриевский собор, до реставрации ... 127

78. Дмитриевский собор, с юго-запада ... 129

79. Суздальский собор, план ... 130

80. Суздальский собор, угловой зверь ... 131

81. Собор Юрьева-Польского, с северо-запада ... 133

82. Собор Юрьева-Польского, план ... 133

83. Церковь Николы Липного, с юга ... 143

84. Церковь Николы Липного, план ... 144

85. Храм Спаса в Ковалеве, с северо-запада ... 145

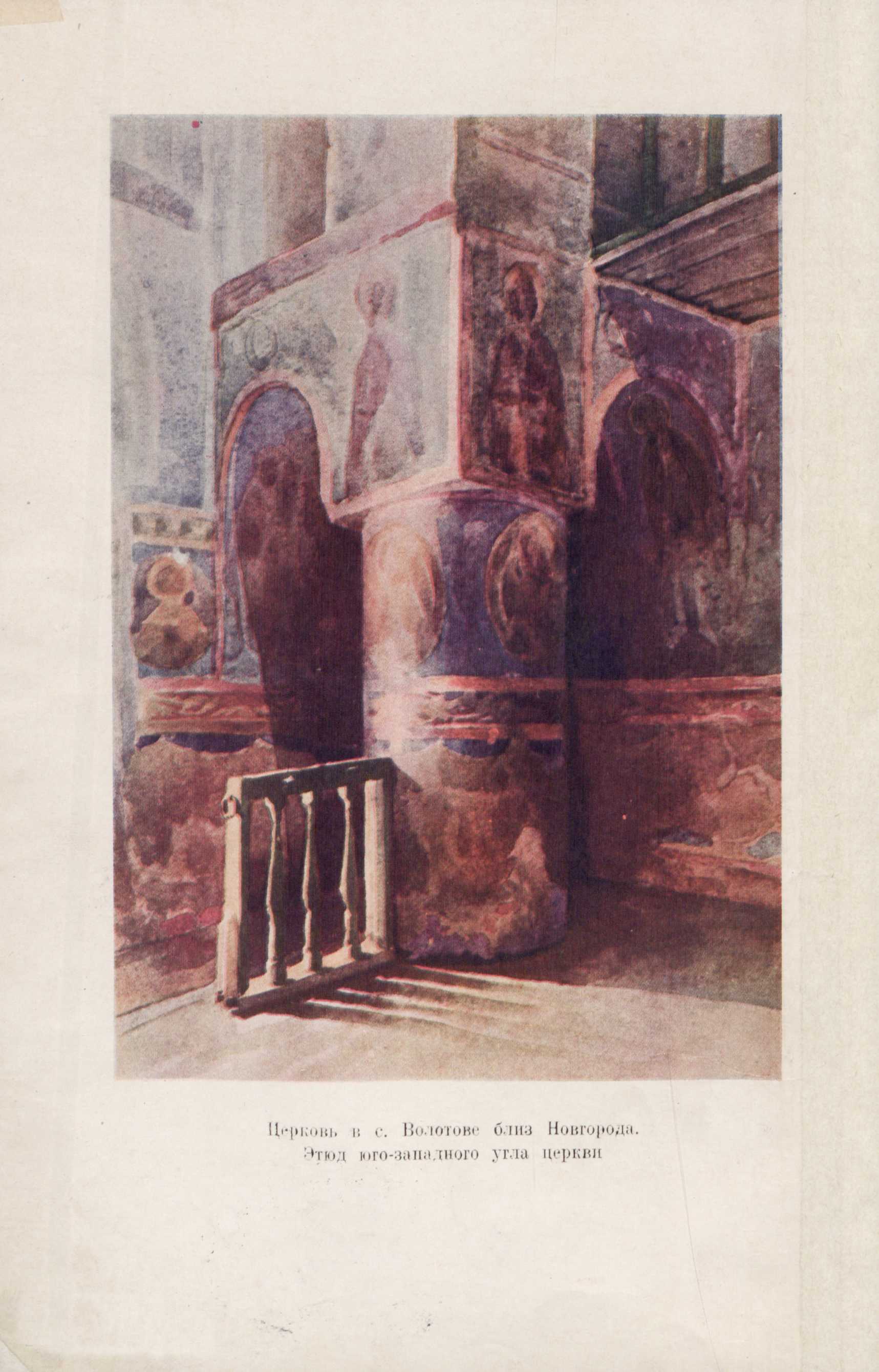

86. Успенская церковь в Болотове, с юго-востока ... 146

87. Успенская церковь в Болотове, реконструкция ... 147

88. Столб Успенской церкви в Болотове ... 148

89. Успенская церковь в Болотове, план ... 149

90. Церковь Феодора Стратилата, с юго-востока ... 151

91. Церковь Феодора Стратилата, с севера ... 153

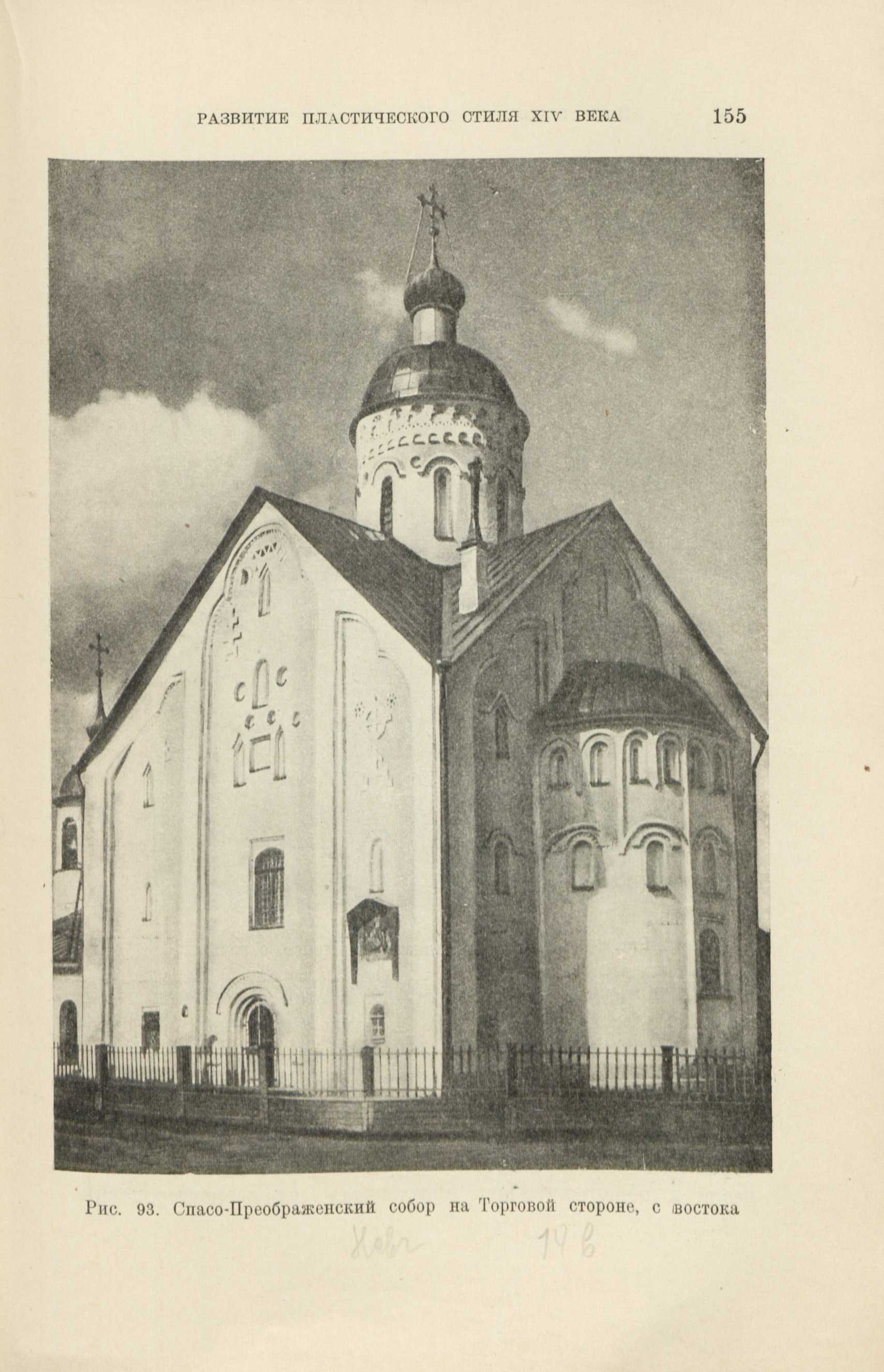

92. Спасо-Преображенский собор на Торговой стороне, план ... 154

93. Спасо-Прсображенскнй собор на Торговой стороне, с востока ... 155

94. Церковь Двенадцати Апостолов, с востока ... 156

95. Церковь Рождества «в поле», с юга ... 157

96. Перынская церковь, с запада ... 158

97. Перынская церковь, план ... 159

98. Евфимиева палата внутри ... 160

99. Новгородская часовня ... 161

100. Новгородская звонница ... 162

101. Борисоглебская церковь, с юго-востока ... 163

102. Борисоглебская церковь, план ... 163

103. Борисоглебская церковь, аксонометрия ... 165

104. Троицкий собор в Пскове, по старинному рисунку ... 167

105. Васильевская церковь в Пскове, с востока ... 163

106. Церковь Богоявленья «в бродех», с востока ... 169

107. Церковь Богоявленья «в бродех», своды ... 169

108. Никитская церковь, план ... 170

109. Пароменская церковь и звонница ... 171

110. Поганкины палаты, с улицы ... 173

111. Поганкины палаты, план ... 173

112. Дом Лапина ... 175

113. Сутковицкая церковь, с юго-востока ... 177

114. Сутковицкая церковь, план ... 177

115. Супрасльская церковь ... 179

116. Церковь в руке Николы Псковского ... 181

117. Первый Успенский собор в Москве, план, реконструкция А. И. Некрасова ... 183

118. Первый Успенский собор в Москве, реконструкция А. И. Некрасова ... 1S5

119. Звенигородский собор, с юга ... 193

120. Звенигородский собор, план ... 194

121. Звенигородский собор, с востока ... 195

122. Звенигородский собор, разрез ... 195

123. Собор Саввина монастыря, реконструкция А. И. Некрасова ... 197

124. Собор Сергиевской лавры, с севера ... 198

125. Волоколамский собор, с юга ... 199

126. Собор Кирилло-Белозерского монастыря, с востока ... 201

127. Собор Кирилло-Белозерского монастыря, разрез ... 202

128. Собор Кирилло-Белозерского монастыря, план ... 202

129. Успенский собор, с юга ... 211

130. Успенский собор, план ... 212

131. Успенский собор, план сводов ... 213

132. Успенский собор, разрез ... 214

133. Успенский собор внутри ... 215

134. Дверь в Бахчисарае ... 210

135. Архангельский собор, план ... 217

136. Архангельский собор, с севера ... 218

137. Архангельский собор, с запада ... 219

138. Благовещенский собор, с северо-востока ... 221

139. Благовещенский собор, план ... 221

140. Благовещенский собор, разрез ... 222

141. Ризположенская церковь, с юга ... 223

142. Грановитая палата, по старинному рисунку ... 224

143. Грановитая палата внутри ... 225

144. Грановитая палата, фасад ... 226

145. Спасская башня ... 227

146. Колокольня Ивана Великого ... 229

147. Башня Коломенского Кремля ... 231

148. Ростовский собор, с юго-востока ... 232

149. Болдин монастырь ... 233

150. Собор Возьмищенского монастыря, реконструкция и план ... 235

151. Собор Покровского Суздальского монастыря, с севера ... 237

152. Собор Новодевичьего монастыря, с севера ... 238

153. Собор Новодевичьего монастыря, план ... 238

154. Собор Рождественского монастыря, реконструкция ... 239

155. Собор Рождественского монастыря, план ... 239

156. Собор Старицкого монастыря, с юга ... 240

157. Собор Старицкого монастыря, реконструкция А. И. Некрасова ... 241

158. Собор Старицкого монастыря, план ... 242

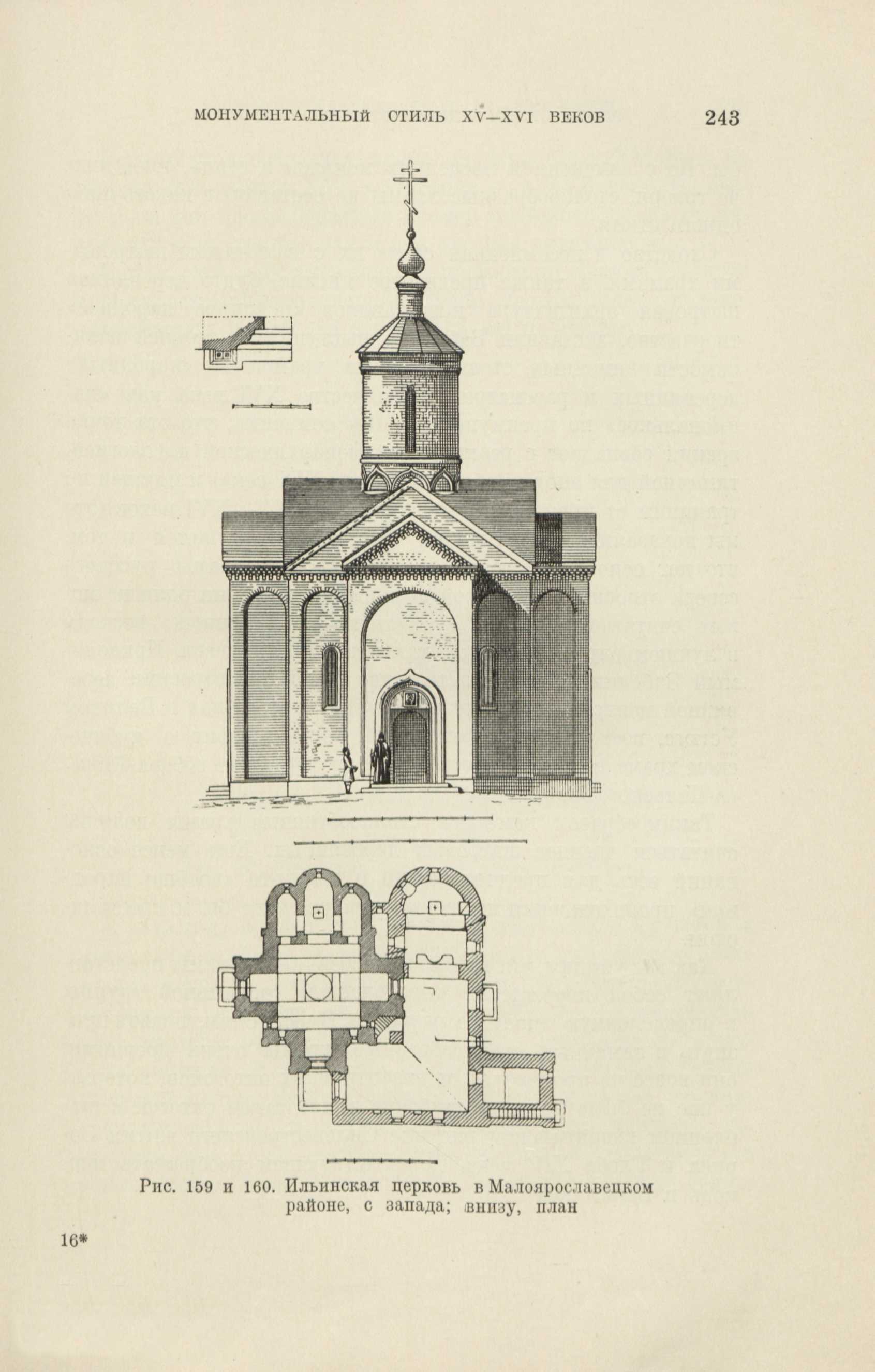

159. Ильинская церковь в Малоярославецком районе, с запада ... 243

160. Ильинская церковь в Малоярославецком районе, план ... 243

161. Ильинская церковь в Малоярославецком районе, разрез ... 245

162. Кадило Песношского монастыря ... 247

163. Вознесенская церковь в Коломенском, с юго-запада ... 249

164. Вознесенская церковь в Коломенском, разрез ... 251

165. Дьяковская церковь, план ... 257

166. Дьяковская церковь, с юга ... 259

167. Дьяковская церковь, фасад ... 261

168. Дьяковская церковь, разрез ... 262

169. Храм Василия Блаженного, с запада ... 263

170. Храм Василия Блаженного, план ... 265

171. Храм Василия Блаженного, разрез ... 267

172. Муромская церковь, модель ... 269

173. Островская церковь, с юга ... 271

174. Островская церковь, план ... 272

175. Духовская церковь, с востока ... 273

176. Собор Соловецкого монастыря, с запада ... 274

177. Церковь в Городне, с юга ... 275

178. Церковь в Городне, план ... 275

179. Церковь в Городне, разрез ... 276

180. Колокольня Александровской слободы ... 277

181. Софийский собор в Вологде, с юга ... 279

182. Башня Новодевичьего монастыря ... 280

183. Сольвычегодский собор, с юга ... 281

184. Сольвычегодский собор внутри ... 283

185. Собор Никитского монастыря в Переяславле-Залесском, с юго-востока ... 285

186. Собор Никитского монастыря в Переяславле-Залесском, план ... 286

187. Церковь Исидора в Ростове, с северо-востока ... 237

188. Церковь в Вяземах, с юго-запада ... 289

189. Звонница Борисоглебского монастыря ... 291

190. Церковь в Панилове, с запада ... 292

191. Церковь в Панилове, разрез и план ... 293

192. Старый собор Донского монастыря, с востока ... 294

193. Церковь в Рубцове, с юго-запада ... 299

194. Церковь в Рубцове, план ... 300

195. Церковь в Рубцове, разрез ... 301

196. Церковь Николы Надеина, с севера ... 302

197. Церковь Николы в Хамовниках, с запада ... 303

198. Церковь в Останкине, с юга ... 304

199. Путинковская церковь, с северо-востока ... 305

200. Путинковская церковь, план ... 306

201. Путинковская церковь, разрез ... 307

202. Грузинская церковь, с юго-запада ... 303

203. Грузинская церковь, с юга ... 309

204. Церковь Григория Неокессарийского, с юго-запада ... 310

205. Тайнинская церковь, с запада ... 311

206. «Дивная» церковь в Угличе, с востока ... 312

207. Церковь в Петровском, обмеры А. И. Некрасова ... 313

208. Трехшатровая церковь в Вязьме, с запада ... 315

209. Колокольня церкви Иоанна Златоуста в Коровниках ... 316

210. Собор Нового Иерусалима, с востока ... 317

211. Церковь в Бутырках, с юго-запада ... 318

212. Церковь Воскресения на Дебре, с юго-запада ... 319

213. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, с запада ... 320

214. Ильинская церковь в Ярославле, с запада ... 321

215. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, с севера ... 322

216. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, план ... 323

217. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, разрез ... 324

218. Воскресенский собор в Тутаеве, с юга ... 325

219. Церковь Спаса «на сенях» в Ростове, с юга ... 326

220. Церковь Воскресения в Ростове, с севера ... 327

221. Церковь Воскресения в Ростове внутри ... 328

222. Церковь Спаса «на сенях» в Ростове внутри ... 329

223. Ростовский Кремль ... 330

224. Ворота Борисоглебского монастыря ... 331

225. Ворота в Коломенском ... 331

226. Кремлевские терема, фасад ... 332

227. Кремлевские терема внутри ... 333

228. Кремлевские терема внутри ... 334

229. Палаты Печатного двора ... 335

230. Дворец в Коломенском, план ... 337

231. Дворец в Коломенском, модель ... 339

232. Церковь Елгомской пустыни, с востока ... 340

233. Церковь Елгомской пустыни, разрез и план ... 341

234. Кушерекская церковь, с востока ... 342

235. Кушерекская церковь, разрез ... 342

236. Кушерекская церковь, план 342

237. Церковь на Инше, с юга ... 344

238. Церковь на Инше, разрез ... 344

239. Церковь на Инше, план ... 344

240. Церковь в Шеговарах, с запада ... 345

241. Церковь в Шеговарах, разрез и план ... 345

242. Погост в Чухчерьме ... 345

243. Церковь в Чухчерьме, разрез и план ... 346

244. Церковь в Верховье, с запада ... 347

245. Церковь в Верховье, план ... 348

246. Церковь Густынского монастыря, с запада ... 353

247. Никольский собор в Киеве, с юго-запада ... 354

248. Церковь на Экономических воротах Киево-Печерской лавры ... 355

249. Новый собор Донского монастыря, с запада ... 357

250. Церковь в Филях, план ... 359

251. Церковь в Филях, разрез ... 360

252. Церковь в Филях, с запада ... 361

253. Церковь в Филях, ложа ... 363

254. Церковь в Жолчине, с юго-востока ... 364

255. Церковь в Уборах, с юго-востока ... 365

256. Ризположенская церковь, с юго-востока ... 367

257. Собор в Рязани, с северо-запада ... 368

258. Церковь Успенья на Покровке, с юго-запада ... 369

259. Колокольня Новодевичьего монастыря ... 371

260. Колокольня церкви Иоанна Предтечи в Толчкове ... 372

261. Уточья башня Сергиевской лавры ... 373

262. Строгановская церковь в Горьком, с северо-востока ... 374

263. Дворец Юсуповых ... 375

264. Воеводский дом в Соликамске ... 376

265. Дом в Гороховце ... 377

266. Крутицкий терем ... 378

267. Дом Главной аптеки ... 379

268. Кижский погост ... 380

269. Кижская церковь, разрез и план ... 381

270. Дубровицкая церковь, с запада ... 382

271. Дубровицкая церковь, план ... 333

272. Перовская церковь, по обмерам А. И. Некрасова ... 384

273. Церковь в Троекурове, с юго-запада ... 387

274. Церковь в Троекурове, план по обмерам А. И. Некрасова ... 389

275. Церковь в Троекурове, по обмерам А. И. Некрасова ... 391

276. Церковь в Полтеве, по обмерам А. И. Некрасова ... 393

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ... 5

Часть первая

ЭПОХА СЛОЖЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

Глава I. Живописный стиль XI века ... 17

Глава II. Развитие репрезентатизма XI—XII веков ... 45

Глава III. Пластический примитивизм XII века ... 68

Часть вторая

ЭПОХА РАЗВИТОГО ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

Глава IV. Русский вариант романского стиля XII—XIII веков ... 99

Глава V. Развитие и судьба пластического стиля XIV века ... 141

Глава VI. Живописный стиль XIV—XV веков ... 191

Часть третья

ЭПОХА ЗРЕЛОГО ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

Глава VII. Монументальный стиль XV—XVI веков ... 207

Глава VIII. Живописно-графический стиль XVI века ... 265

Глава IX. Примитивно-декоративный стиль XVII века ... 297

Глава X. Развитый декоративный стиль XVII—XVIII веков ... 351

Перечень иллюстраций ... 395

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 104 МБ)

21 мая 2025, 23:12

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий