|

|

Ополовников А. В. Памятники деревянного зодчества Карело-Финской ССР. — Москва, 1955Памятники деревянного зодчества Карело-Финской ССР / А. В. Ополовников. — Москва : Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1955. — 195 с., 2 л. ил. : ил.[Аннотация]

Книга посвящена описанию замечательных памятников древнерусской деревянной архитектуры, составляющих гордость русского национального искусства и являющихся величайшими шедеврами деревянного зодчества. Изучение непревзойденного искусства безыменных русских мастеров, сумевших простыми средствами создать произведения непреходящей художественной ценности, имеет большое актуальное значение для теории и практики советской архитектуры.

В книге приведены обмерные чертежи, фотографии и подробные исторические справки по важнейшим памятникам русского деревянного зодчества в Карело-Финской ССР: Успенского собора в Кеми, знаменитого ансамбля Кижского погоста, Успенской церкви в Кондопоге, Петропавловской часовни в Волкострове, Ильинской церкви Водлозерского погоста. Выполненные автором обмеры-чертежи реконструкции восстанавливают подлинный художественный образ исследуемых сооружений. В книге впервые дается подробное описание художественных и конструктивных особенностей этих памятников и на этом материале намечаются пути, по которым шло развитие русского народного зодчества.

Книга рассчитана на архитекторов-практиков, искусствоведов и на широкий круг читателей, интересующихся историей русской культуры.

ОТ АВТОРА

Настоящая книга по деревянному зодчеству Карело-Финской республики подготовлена по рекомендации Академии архитектуры СССР и Совета Министров Карело-Финской ССР и отражает назревшую необходимость в широкой и углубленной популяризации наиболее значительных и типичных памятников северного народного деревянного зодчества.

Обобщения и выводы, изложенные в данной работе, стали возможными в результате исследований и обмеров более 100 памятников русского народного деревянного зодчества, расположенных в Архангельской, Вологодской и Мурманской обл., Коми АССР, выполненных автором за время с 1930 по 1953 годы, а также проведенных им комплексных работ на выдающихся памятниках архитектуры, находящихся в Карело-Финской ССР — в г. Кеми, Кондопоге, на Кижском и Водлозерско-Ильинском погостах и в дер. Волкостров (Заонежье), начатых в 1946 году.

В комплекс этих работ входили исследования, детальные обмеры, составление проектов реставрации упомянутых памятников архитектуры со всеми сопутствующими этому изысканиями исторических, литературных, архивных и других данных, помогающих раскрытию их первоначального (или прогрессивно сформировавшегося) художественного образа и, наконец, сама реставрация памятников в натуре.

При составлении книги были использованы публикуемые впервые материалы Управления по делам архитектуры при Совете Министров Карело-Финской ССР и, в частности, обмеры и фотографии, выполненные архитектором А. Н. Буйновым, кандидатом архитектуры Л. М. Лисенко, архитектором Б. В. Гнедовским и автором.

Подготовка текста книги велась автором совместно с ныне покойным молодым искусствоведом Юлием Исаевичем Горнфельдом, который провел большую работу по изучению литературных и исторических источников по данному вопросу. Автор считает своим долгом особо отметить эту помощь Ю. И. Горнфельда.

Автор считает необходимым с благодарностью отметить постоянное внимание и участие Московского отделения Союза советских архитекторов в проведении творческих командировок и экспедиций на север по изучению памятников народного деревянного зодчества и большую помощь и содействие, оказанные при подготовке настоящего труда со стороны действительных членов Академии архитектуры СССР А. Г. Мордвинова и Н. Я. Колли, чл.-корр. Академии архитектуры Д. П. Сухова, архитекторов Д. С. Масленникова, П. Н. Максимова и В. Н. Иванова.

ВВЕДЕНИЕ

Выпуск книги, посвященной пяти значительнейшим памятникам русского деревянного зодчества, вызван желанием отозваться на важную проблему советской архитектурной практики — проблему освоения художественного наследия.

Эта проблема не является узко специальной, интересующей только работников архитектуры: она, без сомнения, входит в круг идейных интересов всего нашего общества.

Историческая победа советского народа в Великой Отечественной войне необычайно усилила законное чувство гордости нашей национальной и, в первую очередь, великой русской культурой. Широкие круги советской общественности проявляют повышенный интерес к нашему художественному наследию, воплотившему в своих памятниках высокие патриотические идеи и чувства.

Памятники архитектуры существуют, «живут», оказывая непосредственное художественное воздействие на массы, и задачей советского архитектуроведения является самая широкая их пропаганда, вскрытие их исторического и художественного содержания и тем самым правильное осмысление произведений искусства, отделенных веками от нашей эпохи.

В этом плане настоящая книга адресована самым широким кругам нашей художественной общественности.

Однако она имеет и другой, более непосредственно заинтересованный круг читателей. Наследие в социалистическом обществе осваивается и перерабатывается также в процессе непосредственного создания новых культурных ценностей — новых произведений советской архитектуры. Поэтому книга в первую очередь обращена к представителям советской архитектурной практики.

В наше время не возникает сомнений, нужно или не нужно использовать классическое наследие. Ясные указания В. И. Ленина о необходимости использования в социалистической культуре всех богатств, накопленных человечеством, побуждали передовых советских архитекторов постоянно обращаться к сокровищнице мировой архитектуры, в том числе и русской.

Архитекторы ясно осознали, что использование наследия диктуется не просто их личным вкусом, но важнейшим законом развития национальной архитектуры.

Уже в 1930-х годах намечаются попытки использования мотивов древнерусской архитектуры в современных зданиях. Один из специалистов в области деревянного зодчества проф. Р. М. Габе еще тогда призывал изучать народное творчество на местах и изучать его так же серьезно и глубоко, как серьезно и глубоко изучается классическая архитектура Греции и Рима1.

____________

1 Проф. Р. М. Габе, Карельское деревянное зодчество, Москва, 1941, стр. 1, Предисловие.

Однако эта правильная мысль Р. М. Габе находилась в противоречии с его настойчивым утверждением, что основным носителем народной строительной мудрости является по преимуществу архитектура жилая — крестьянская изба.

В этом, безусловно, сказывалось непонимание того, что культовое здание, церковь, может явиться носителем передовых архитектурно-художественных идей своего времени, что в культовое здание может быть вложено большое общественное и, в ряде случаев, подлинно демократическое содержание.

Признавая всю реакционность религиозных учреждений как орудия идеологического и экономического угнетения масс, нельзя в то же время отрицать, что на определенных этапах исторического развития церковь сыграла прогрессивную роль, в частности в деле укрепления централизованного русского государства, в его многовековой борьбе с иноземными захватчиками. Соответствие ее деятельности стремлениям народных масс, прежде всего желавших безопасности и мирного труда, широко влекло народных мастеров к участию в культовом строительстве, дававшем им возможность воплотить художественные вкусы и чаяния народа.

Эту демократическую народную струю в древнерусской культовой архитектуре отметил Алексей Максимович Горький в своем докладе Первому съезду советских писателей: «...древние церкви убедительно говорят нам о талантливости нашего народа, выраженной в церковном зодчестве»2.

____________

2 М. Горький, О литературе, Москва, 1937, стр. 465.

Значительный пробел в изучении русской деревянной архитектуры был восполнен в 1942 году, в разгар Отечественной войны, появлением труда С. Забелло, В. Иванова и П. Максимова «Русское деревянное зодчество», значение которого трудно переоценить.

Продолжая и развивая дело И. Э. Грабаря в области публикации выдающихся сооружений русского деревянного зодчества, авторы труда опубликовали невиданный по богатству и разнообразию материал, охватывающий все области деревянной архитектуры: жилые, хозяйственные, культовые и военно-оборонительные сооружения.

Широта охвата темы, краткий, но в целом правильный анализ основных архитектурных форм и элементов деревянного зодчества привели к тому, что эта книга стала настольной для всех, работающих в области русского искусства.

Однако книга С. Забелло, В. Иванова и П. Максимова явилась хотя и важным, но все же лишь этапом в изучении русского деревянного зодчества, так как основного вопроса о путях и возможностях творческого использования его принципов в советской архитектурной практике она во всей широте не ставила.

Давая общую картину богатства архитектурных решений русского деревянного зодчества, авторы этого труда не ставили себе задачи подробного анализа каждого памятника, ограничиваясь лишь несколькими изображениями его и кратким пояснительным текстом.

Таким образом, в настоящее время от охвата темы вширь нужно перейти к ее глубокому осмыслению, к тщательной работе по исследованию каждого памятника русской деревянной архитектуры, среди которых нет двух одинаковых, к вскрытию основного качества каждого памятника и к анализу присущих только ему как отдельному, неповторимо своеобразному произведению искусства художественных достоинств.

Этот принцип монографического описания отдельного памятника и лег в основу построения данной книги.

Ограничение круга анализируемых памятников не означает сужения большой темы использования наследия. Из памятников, расположенных на территории Карелии, являющейся местом, где сосредоточены одни из лучших образцов русской классической деревянной архитектуры, мы отобрали пять, на примере которых могут быть вскрыты общие свойства деревянного зодчества северных областей СССР.

Стремление осветить главные закономерности определило в свою очередь выбор сооружений, наиболее типичных для определенных исторических периодов.

Вместе с тем это ограничение не означает, что все остальное богатство деревянной архитектуры не может быть в определенной степени использовано в качестве наследия. Вслед за книгой о лучших, ведущих сооружениях русского деревянного зодчества должны появиться исследования и о других, также отмеченных печатью народного гения памятниках Карело-Финской ССР, Архангельской, Вологодской и других областей.

Постановка некоторых вопросов истории и теории русского деревянного зодчества в данный момент нам представляется крайне необходимой, ибо за десятилетие, протекшее со времени выхода в свет «Русского деревянного зодчества» С. Забелло, В. Иванова и П. Максимова, хотя и опубликован ряд интересных материалов3, но в области теоретической разработки проблемы сделано очень мало.

____________

3 Например: 1) «Деревянное зодчество в Восточной Сибири», Ащепков Е. А. Москва, Гос. издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953 г. 2) «Деревянное зодчество в Западной Сибири», Ащепков Е. А. Москва, издательство Академии архитектуры СССР, 1950 г. 3) «Памятники народного зодчества Среднего Поволжья», Маковецкий Н. В. Москва, 1954 г. Академия Наук СССР, Ин-т истории искусств.

Однако и в том немногом, что сделано в этой области, имеется недооценка высоких художественных возможностей, открывающихся советскому архитектору при правильном осмыслении и использовании всего фонда русского деревянного зодчества.

В 1950 году вышла книга Е. Ащепкова4. Не ставя перед собой цели подробного разбора ее, что уже проделано (и, в основном, правильно) Т. В. Станюкович в журнале «Советская этнография»5, мы считаем необходимым отметить одно неверное положение, содержащееся в формулировке задач освоения древнерусского деревянного зодчества. Е. Ащепков во введении в книге пишет:

«В связи с задачами современного деревянного строительства и, в частности, колхозного строительства возникает жизненная необходимость всестороннего и внимательного изучения богатейшего архитектурного наследия талантливого русского народа»6.

____________

4 Е. Ащепков, Русское деревянное зодчество, Москва, 1950.

5 Т. В. Станюкович, «Е. Ащепков. Русское деревянное зодчество», Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1950 («Рецензия»). В журн. «Советская этнография» № 4, М,—Л., 1950.

6 Е. Ащепков, Цит. соч., стр. 4.

Конечно, деревянное строительство и, в частности, колхозное строительство является благодарнейшей областью для приложения сил творческих работников советской архитектуры, задавшихся целью применить в нем лучшие достижения русского деревянного зодчества.

Вместе с тем всем построением своей книги, большим количеством исключительно деревянных сооружений современной советской архитектуры, приведенных автором в качестве примеров творческого использования наследия, Е. Ащепков показывает, что он исключает возможность плодотворного использования достижений классического деревянного зодчества в области современной каменной, железобетонной, каркасно-панельной, высотной, вообще всей советской архитектуры. Иными словами, определяющим в использовании наследия становится вид строительного материала, а не идейно-художественный образ памятника.

Это игнорирование идейного начала в создании художественного образа памятников деревянного зодчества умаляет его роль и значение как культурного наследия.

Русское деревянное зодчество является неотъемлемой составной частью русской культуры; вместе с архитектурой каменной оно чутко откликалось на все крупнейшие изменения в области общественного сознания; оно отмечало важнейшие исторические события жизни государства и народа созданием замечательных памятников; оно являлось подлинной творческой лабораторией всего русского зодчества, в которой возникали, изменялись и перерабатывались новые архитектурные формы и приемы.

Эту основную особенность русского деревянного зодчества отметил еще академик Грабарь: «Сама история московского зодчества есть в значительной степени история перенесения деревянных форм на каменные сооружения»7.

____________

7 История русского искусства, т. I.

Если добавить к этому, что в свою очередь сама история деревянного зодчества есть также в известной степени история перенесения форм и образов каменной архитектуры на деревянные сооружения, то картина будет полной.

Многочисленные примеры сооружения каменных церквей «на деревянное дело» и, обратно, деревянных «на каменное» полностью подтверждают это неразрывное историческое единство процесса развития каменной и деревянной архитектуры.

Не выходя за пределы Красной площади Москвы, можно назвать три лучших ее сооружения, образы которых были первоначально решены в дереве, — собор Василия Блаженного, шатер Спасской башни и Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Этих трех памятников достаточно, чтобы со всей наглядностью продемонстрировать узость теоретических позиций тех, кто пытается ограничить возможности творческого использования наследия русского деревянного зодчества только рамками современной сельской деревянной архитектуры.

Итак, для дальнейшей успешной разработки проблемы использования русского деревянного зодчества в современной архитектурной практике совершенно необходимо признать его равноправной составной частью всего нашего высокого архитектурного наследия8.

____________

8 Первый шаг к этому в советском архитектуроведении сделан авторами «Краткого курса истории русской архитектуры» (1951 г., Гос. издательство литературы по строительству и архитектуре), которые делают правильную попытку связать историю каменного и деревянного зодчества.

Однако это только одна сторона вопроса. Признав деревянное зодчество равноправным и органически неразрывно связанным со всем русским искусством, следует иметь в виду, что оно, являясь в основе своей искусством народным, в силу своей гибкости и широких возможностей откликалось на передовые, прогрессивные идеи своего времени; наконец, надо признать и то, что деревянное зодчество в определенные периоды своего развития под давлением реакции снижало свое демократическое идейно-художественное содержание.

В. И. Ленин учил из каждой культуры брать «ее последовательно демократические и социалистические элементы»9.

____________

9 В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 217.

В этом плане ленинское учение о двух культурах в каждой национальной культуре должно явиться руководящим при решении практических вопросов использования той или иной области нашего художественного наследия.

История деревянного зодчества есть также история борьбы двух культур — культуры народной, демократической, и культуры реакционной, официальной. Игнорирование этого положения часто приводит к тому, что из искусства прошлого берутся и внедряются в современную практику элементы реакционной, антинародной культуры.

Отсутствие твердых идейных позиций в этом вопросе иногда вызывает появление в современной архитектурной практике, использующей наследие русского деревянного зодчества, таких построек, которые, будучи перегружены декоративными деталями, могут быть поставлены наравне с сооружениями в пресловутом «петушковом» или «полотенчатом» стиле.

«Этот стиль, получивший широкое распространение во второй половине прошлого века в пригородных дачах буржуазного Петербурга и других городов царской России, получил единогласное осуждение советских историков архитектуры и искусствоведов как бесвкусная подделка, не имеющая ничего общего с подлинно народными традициями»10.

____________

10 Т. В. Станюкович, Указанная статья, стр. 204.

Иными словами, такое «освоение наследия» может привести к известным эклектическим упражнениям Тона, Ропета, Гартмана и других стилизаторов XIX века, «творивших» в духе древнерусского искусства.

Лишь исторический анализ эпохи, породившей памятник, характеристика социально-экономической среды, в которой он возник, взглядов, идей и общественно-политических устремлений общества этой эпохи, в полной мере раскроют нам образ памятника, преобладающие в нем черты демократической или антинародной культуры.

Закономерно, что нас, живущих в эпоху небывалого общественного подъема, привлекают в поисках элементов демократической культуры в искусстве прошлого те исторические периоды жизни русского государства, когда под влиянием больших общественных перемен расширялась социальная основа искусства архитектуры, когда народные массы получали возможность выражать в памятниках монументального зодчества свои передовые стремления и идеи.

Иными словами, нас в искусстве прошлого особенно интересуют периоды общенародного подъема, когда народ, отдельные социальные группировки его, осознали себя как определенное политическое целое, со своей программой и взглядами, противопоставлявшимися ими либо иностранным поработителям, либо внутренним угнетателям, либо тем и другим одновременно.

В интересующем нас отрезке истории русского государства можно выделить по крайней мере четыре таких периода:

Таким образом, руководящим и направляющим принципом нашего исследования будет выявление наиболее передовых, демократических и исторически прогрессивных моментов во всей обширной области древнерусского деревянного зодчества.

Понятно в связи с этим, что соображения о древности памятников не могут явиться главными. Принцип «чем древнее, тем самобытнее», до сих пор бытующий среди определенной, правда небольшой, части нашей художественной среды, должен уступить место принципу определения памятников эпох наивысшего подъема и расцвета. Не архаика, а классика русского деревянного зодчества будет главным объектом нашего изучения.

Устанавливая способность деревянного зодчества выражать большие идеи своего времени, определяя его неразрывную связь с общим процессом развития русской культуры и прежде всего с каменным зодчеством, анализируя породившие каждый отдельный памятник общегосударственные и местные условия, выделяя из всей деревянной архитектуры наиболее проникнутые демократической, прогрессивной идеологией и художественно совершенные произведения, мы постоянно должны помнить, что все это не является самоцелью, но делается для наших современников — для людей, создающих искусство нынешнего дня, решающих в своей творческой практике поставленные самой социалистической действительностью художественные задачи.

Величие и несоизмеримость этих задач с задачами, стоявшими перед искусством в прошлом, делают очевидным, что освоение наследия не может сводиться к заимствованию мотивов, к формальному перенесению архитектурных решений и конструктивно-строительных приемов эпохи борьбы с феодализмом в эпоху строительства коммунизма.

Все попытки использования наследия при помощи перенесения только внешнего, формального элемента в современное сооружение приводили в прошлом, да иногда и в настоящем, лишь к созданию очередного псевдостиля, порождали эклектические подражания, которые лишь тормозили прогрессивное развитие архитектуры.

Основой использования наследия должно стать не формальное заимствование приемов, но изучение на конкретных памятниках творческого метода мастеров прошлого, изучение их умения находить художественную форму, в совершенстве воплощающую идейное содержание замысла.

При анализе каждого из приводимых в настоящей книге памятников мы пытаемся вскрыть именно идейное содержание архитектурного образа, определить выраженные в нем передовые мысли и чувства, в какой-то степени созвучные нашей эпохе, а затем установить соответствие этому идейному содержанию художественной формы памятника.

Эта идейно-образная основа при неоспоримой принадлежности памятника к передовой, демократической культуре своего времени и подлежит прежде всего освоению в процессе творческого использования наследия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Классики марксизма-ленинизма

1. К. Маркс, К критике политической экономии, М., 1939.

2. Ф. Энгельс, Письмо к Шмидту. В кн. «К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма», Госполитиздат, 1947.

3. В. И. Ленин, Тезисы по национальному вопросу, соч., т. 19.

4. В. И. Ленин, Что такое друзья народа и как они воюют против социал демократов? соч., т. I.

5. И. В. Сталин, Марксизм и национальный вопрос, Госполитиздат, 1951.

6. И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950.

II. Специальная литература

1. История русской архитектуры, Краткий курс, М., 1951.

2. И. Э. Грабарь, История русского искусства, т. I, б. г.

3. С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов, Русское деревянное зодчество. М., 1942.

4. Б. Рыбаков, Ремесло древней Руси, М., 1948.

5. Р. М. Габе, Карельское деревянное зодчество, М., 1941.

6. Е. Ащепков, Русское деревянное зодчество, М., 1950.

7. Е. Е. Голубинский, История русской церкви, Спб., 1880.

8. В. В. Суслов, Путевые заметки о Севере России и Норвегии, Спб, 1889.

9. В. В. Суслов, Памятники русского зодчества, М., 1895—1901.

10. М. Красовский, Курс истории русской архитектуры, ч. I, Петроград, 1916.

11. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии, Вып. II, III, Архангельск, 1895.

12. История Выговской старообрядческой пустыни. Издана по рукописи Ивана Филиппова, Спб, 1862.

13. Альбом А. Мейерберга. Виды и бытовые картины России XVII века, Спб, 1903.

14. М. Богословский, Земское самоуправление на русском Севере в XVII веке, 1909.

15. О. В. Трахтенберг, В. И. Вернадский, А. И. Гуковский. В Московской Руси XVII века, М., 1931.

16. Б. Барсов, Палеостров.

17. Крестьянское искусство СССР. Искусство Севера. Заонежье, Ленинград, 1927.

18. Очерки по истории колонизации Севера, вып. I, Петербург, 1922.

19. Савич. Соловецкая вотчина XVI—XVII вв., 1927.

20. Летописец соловецкий на четыре столетия, Москва, 1836.

21. К. Случевский, По Северу России, т. II, Спб, 1886.

22. К. Неволин, О пятинах и погостах новгородских XVI века, Спб, 1853.

23. Путешествие академика Озерецковского по озерам Ладожскому, Онежскому и вокруг Ильменя. Издание Академии наук, Спб, 1792.

24. Крепостная мануфактура в России, ч. II, Ленинград. 1931.

25. Олонецкий сборник, вып. 3, Петрозаводск, 1894.

26. Р. Мюллер. Очерки по истории Карелии XVI—XVII веков. Петрозаводск, 1947.

27. Я. Балагуров, Кижское восстание 1769—1771 гг., Петрозаводск, 1951.

28. И. Евдокимов, Север в истории русского искусства, Вологда, 1921.

29. Уваров А. С., Об архитектуре первых деревянных церквей на Руси. Москва, 1910.

30. С. Токарев, Развитие русской культуры в общественной мысли во 2-й половине XVII века, М., 1952.

III. Периодика, архивные материалы

1. «Советская этнография» № 4, 1950. Т. В. Станюкович, Рецензия на книгу Е. Ащепкова «Русское деревянное зодчество».

2. «Архитектурное наследство», т. II, М., 1952.

3. «Мир искусства», т. XII, 1904, И. Билибин, Народное творчество Севера.

4. «Известия Российской Академии истории материальной культуры», Ленинград, 1924, М. А. Фриде, Русские деревянные укрепления.

5. «Зодчий» № 11, 1877, В. Даль, Статья об искусстве Севера.

6. «Олонецкие губернские ведомости» за 1892, 1896, 1910 гг.

7. Петрозаводский государственный архив, фонды № 3, 25, 166 и др.

8. «Известия Имп. Археологической комиссии», вып. 26, 28, 31, 34, 36, 39, 41, 48, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 64. Спб., 1908—1917.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ*

____________

* Обмеры, фотографии и проекты реставрации памятников, помещенные в настоящей книге, за исключением тех, авторство которых оговорено, выполнены архитектором А. В. Ополовниковым.

Ильинская церковь Выйского погоста Архангельской области. 1600 г. Фото Музея Академии архитектуры СССР ... 10

Церковь с. Волосово Архангельской области. XVII в. Вид шатра изнутри ... 11

Трапезная Благовещенской церкви с. Турчасово Архангельской области. 1795 г. Характер неискаженного интерьера ... 12

Трапезная Успенской церкви в Кондопоге. 1774 г. Характер неискаженного интерьера ... 13

Церковь с. Волосово Архангельской области. Пример искажения второй половины XIX в. Фото Музея Академии архитектуры СССР ... 14

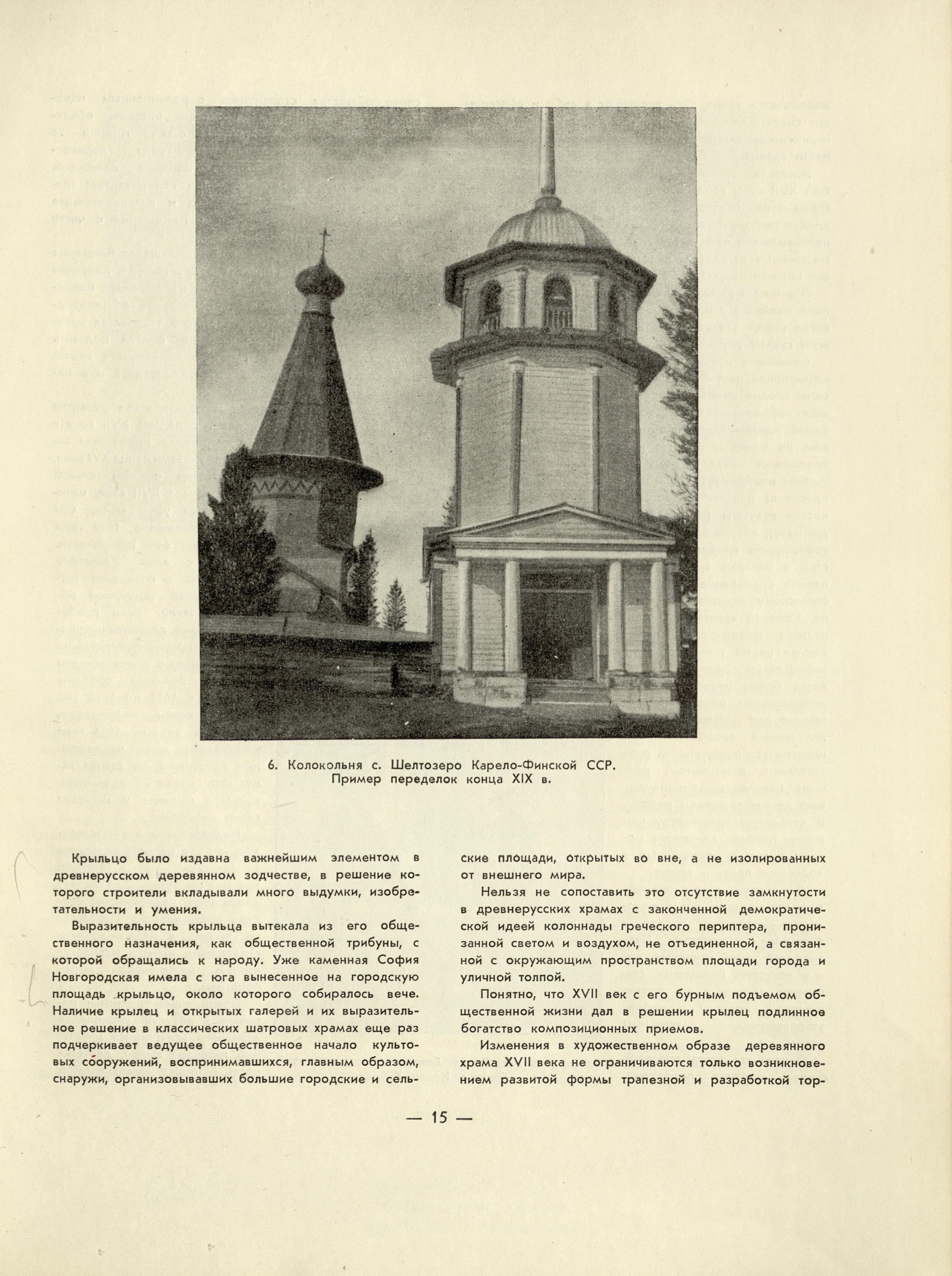

Колокольня с. Шелтозеро Карело-Финской ССР. Пример переделок конца XIX в. ... 15

Церковь в с. Лявля Архангельской области. 1600 г. Ложные окна на тесовой обшивке. Конец XIX в. ... 16

Церковь с. Космозеро Карело-Финской ССР. XVIII в. Типичный пример загромождения интерьера церкви культовыми атрибутами в конце XIX в. ... 17

Церковь в с. Саунино Архангельской области. XVII в. Пролеты «звона» шатровой колокольни, превращенные в арки ... 13

Часовня на р. Онеге близ с. Чекуево Архангельской области. Накладные раскрашенные полуциркульные окна на тесовой обшивке ... 19

Погост Малая Шалга Архангельской области. XVIII в. Стесанный и обшитый тесом резной столб в трапезной. Конец XIX в. ... 20

Схема расположения памятников русского деревянного зодчества XVII—XVIII вв. Составили А. В. Ополовников и Ю. И. Горнфельд ... 22

УСПЕНСКИЙ СОБОР В КЕМИ (1711—1717)

План центральной части г. Кеми. По материалам управления по делам архитектуры при Совете Министров Карело-Финской ССР ... 31

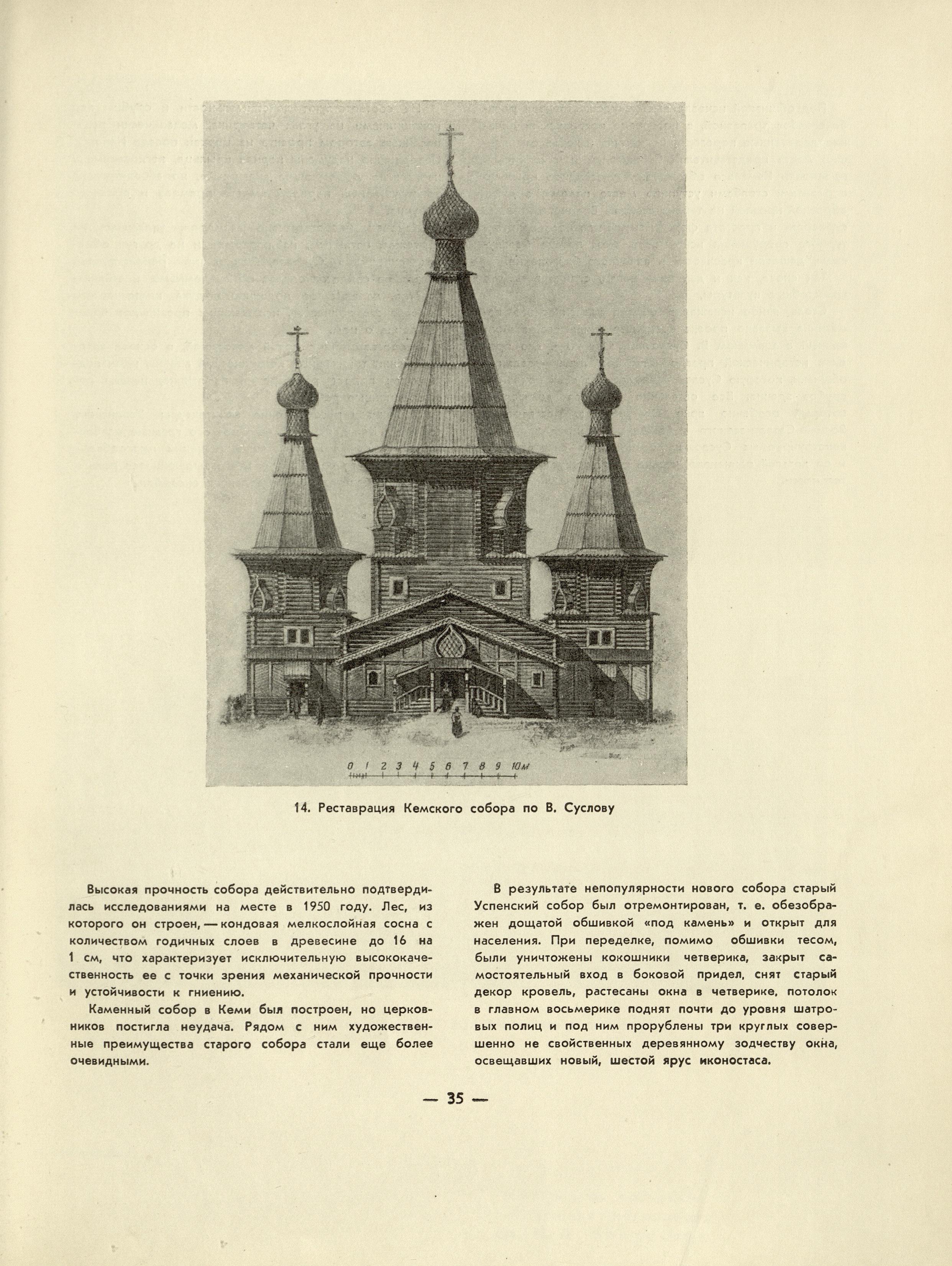

Реставрация Кемского собора по В. Суслову. Из книги В. В. Суслова «Памятники русского зодчества» ... 35

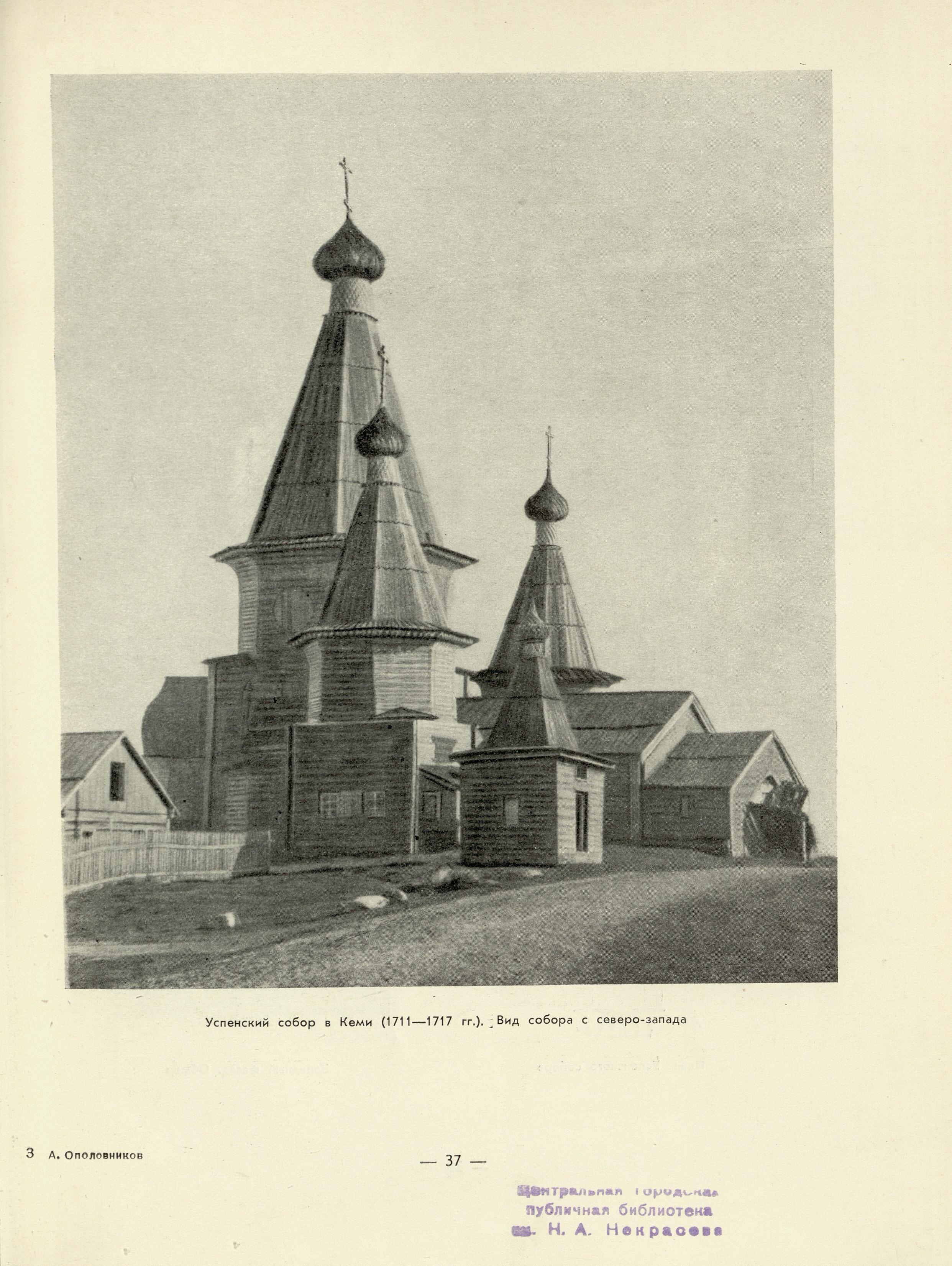

Вид собора с северо-запада. Фото А. Буйнова ... 37

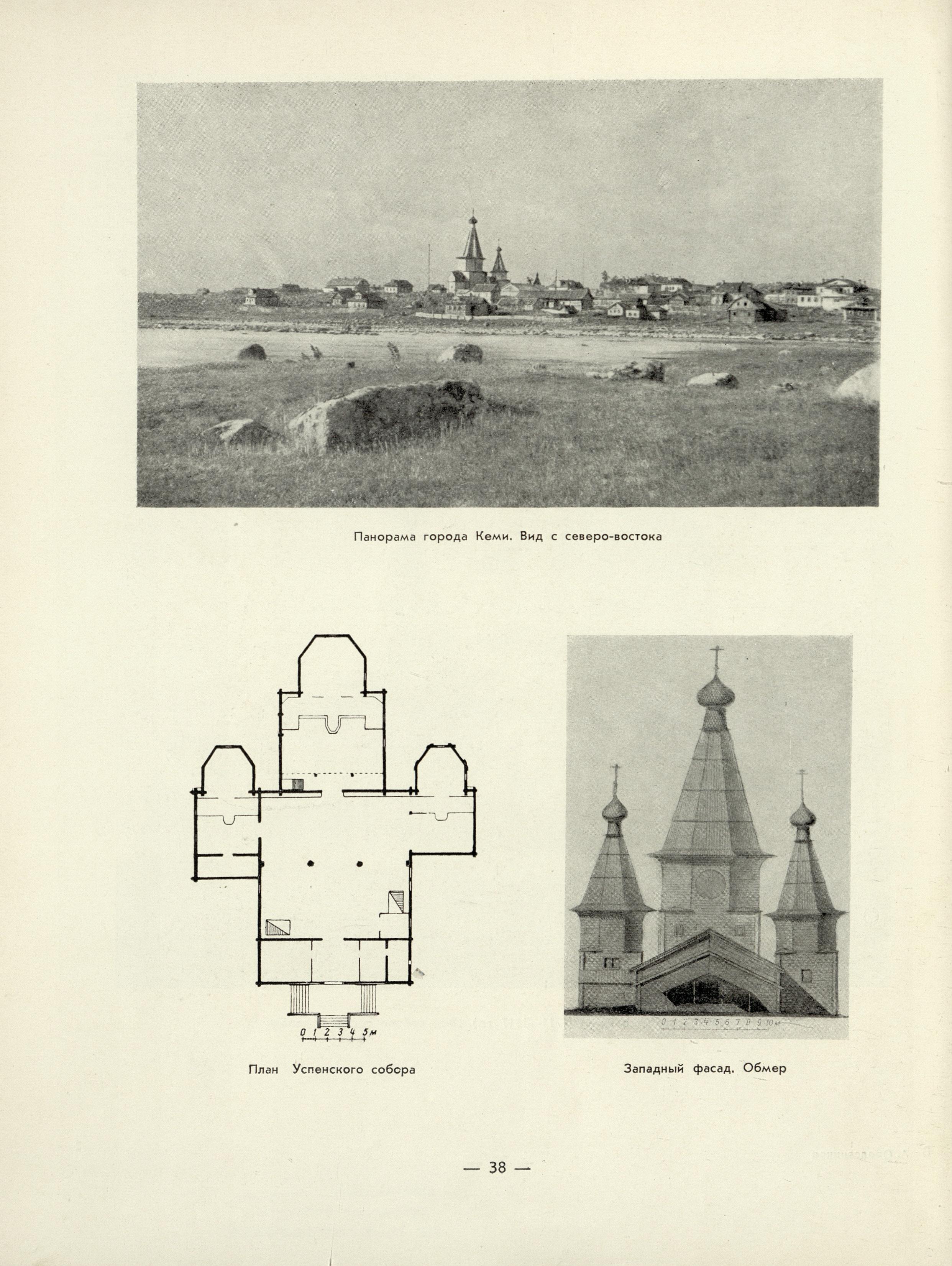

Панорама г. Кеми. Вид с северо-востока. Фото А. Буйнова ... 38

План. Обмер А. Буйнова ... 38

Западный фасад. Обмер А. Буйнова ... 38

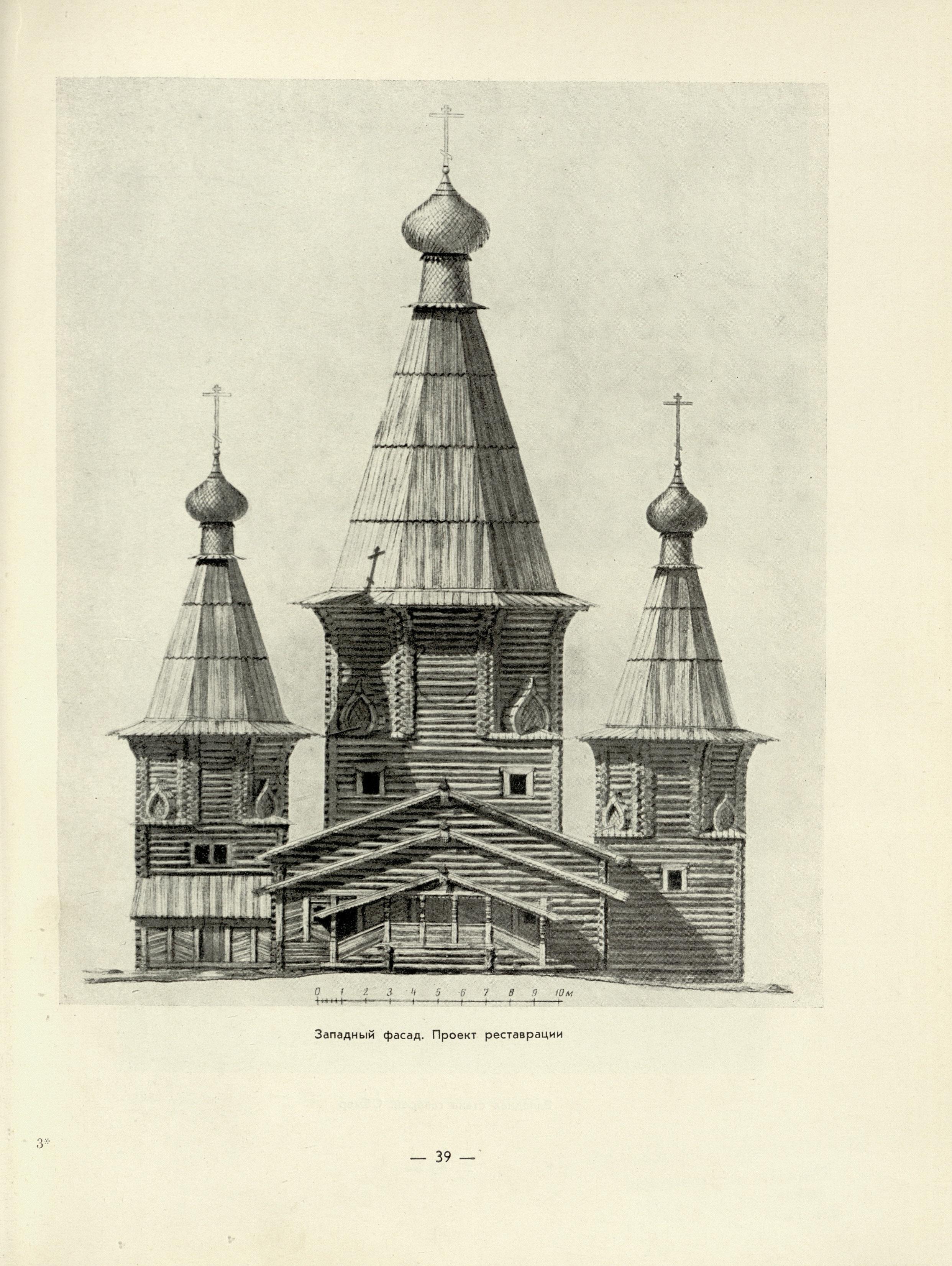

Западный фасад. Проект реставрации ... 39

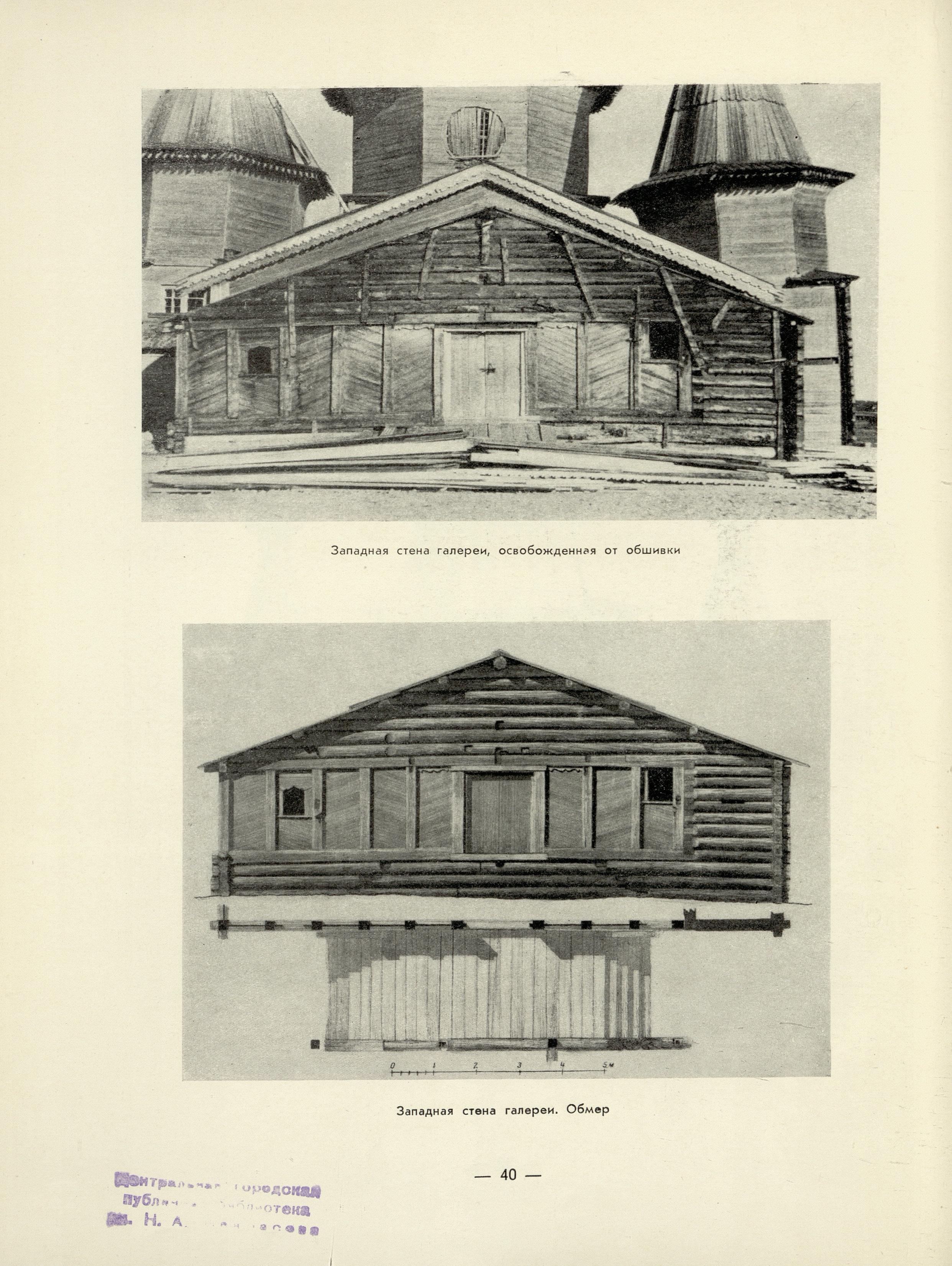

Западная стена галереи, освобожденная от обшивки. Фото А. Буйнова ... 40

Западная стена галереи. Обмер ... 40

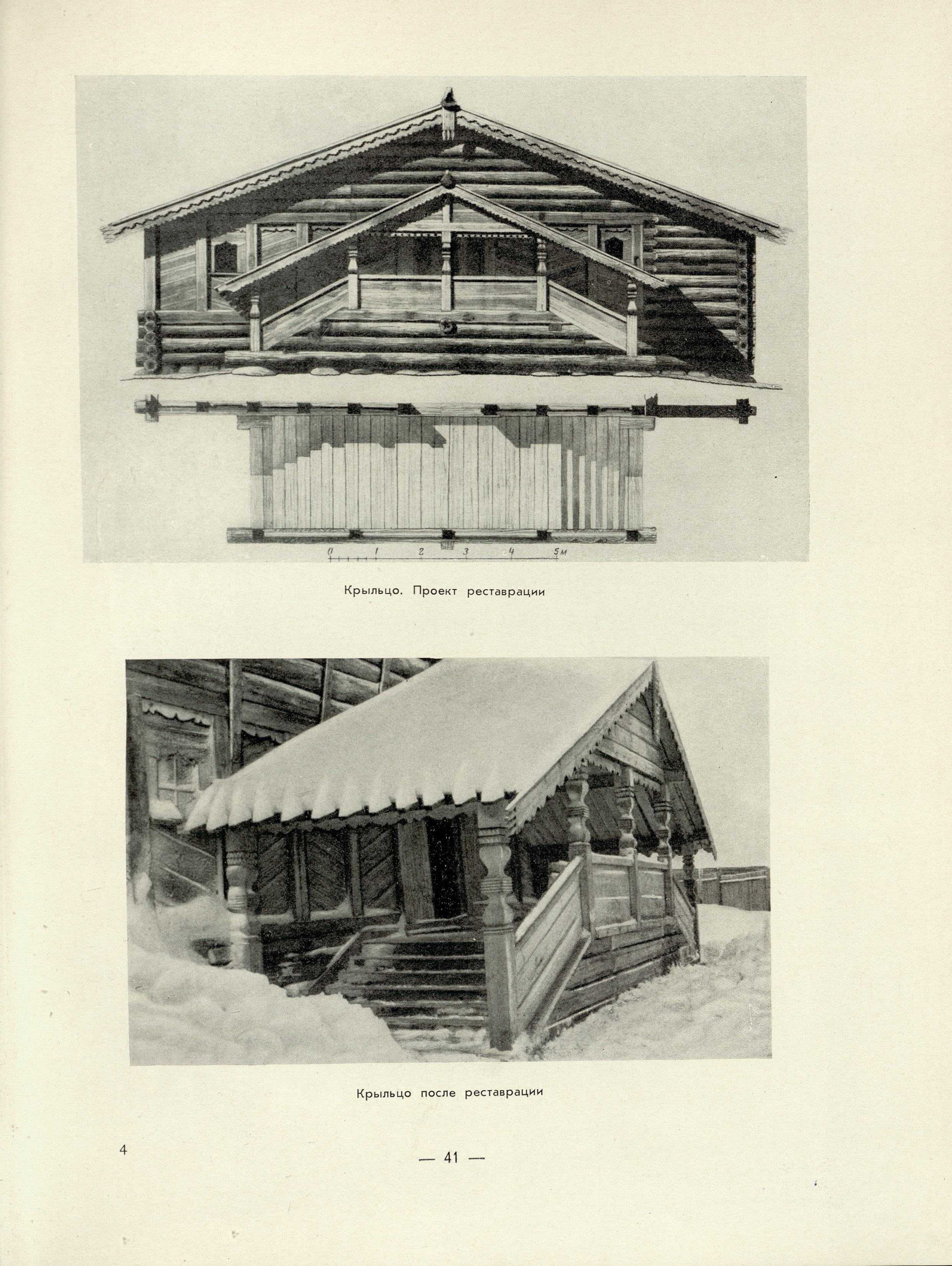

Крыльцо. Проект реставрации ... 41

Крыльцо после реставрации ... 41

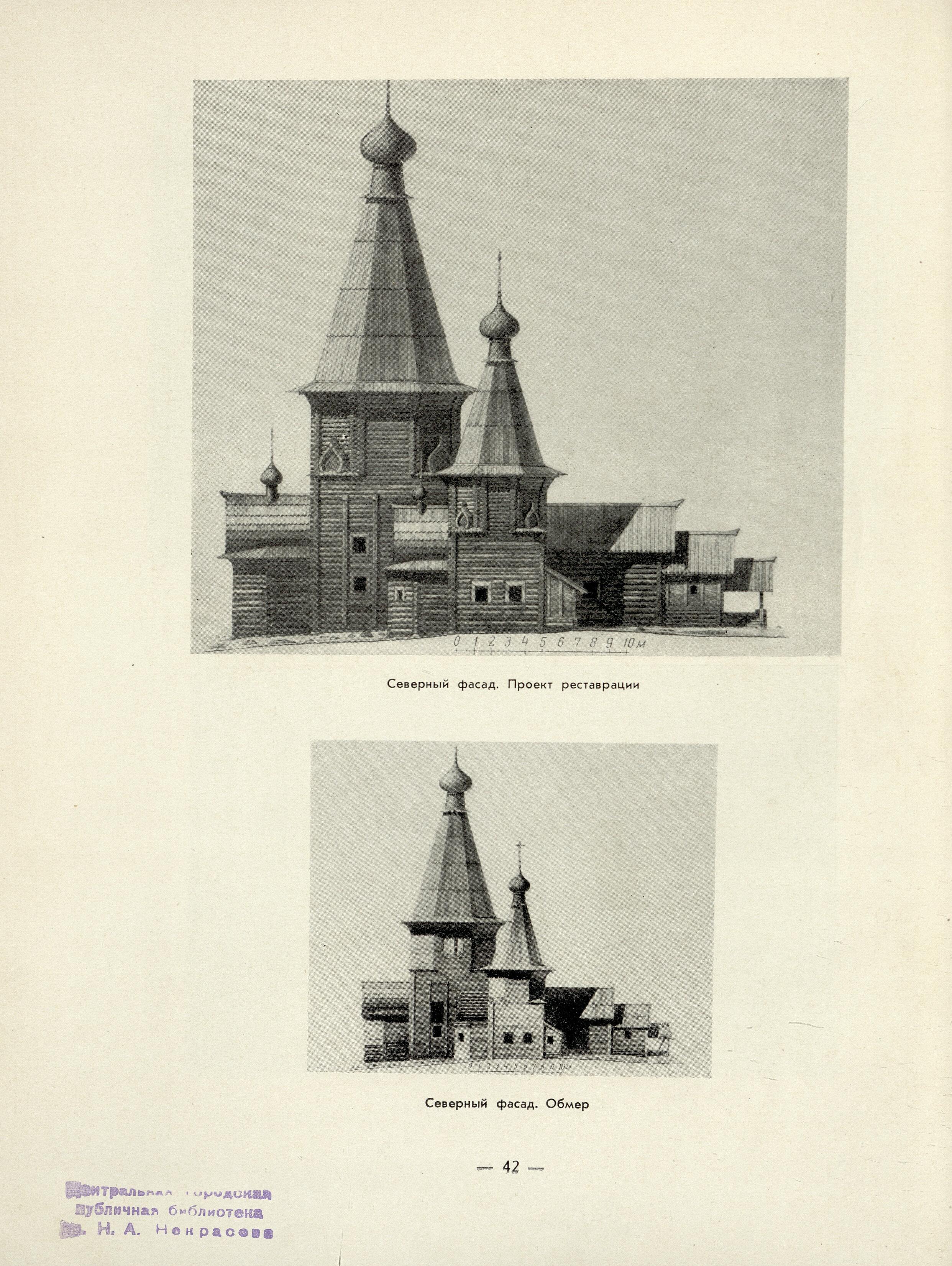

Северный фасад. Обмер А. Буйнова и автора ... 42

Северный фасад. Проект реставрации ... 42

Южный фасад. Обмер А. Буйнова и автора ... 43

Южный фасад. Проект реставрации ... 43

Алтарный прируб северного придела. Фото А. Буйнова ... 44

Алтарный прируб южного придела. Фото А. Буйнова ... 44

Восточный фасад. Обмер А. Буйнова и автора ... 44

Алтарный прируб центрального столпа. Фото А. Буйнова ... 44

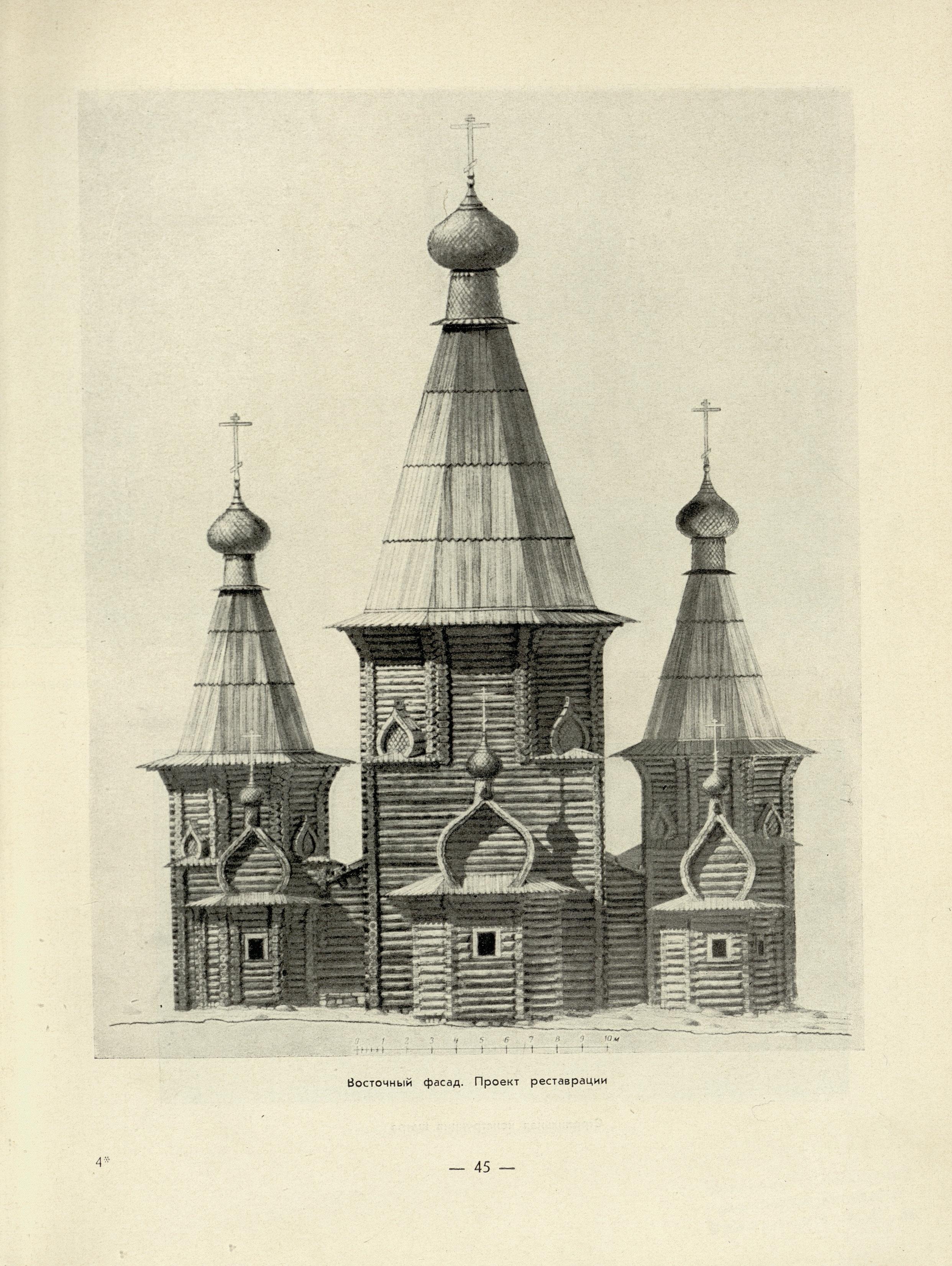

Восточный фасад. Проект реставрации ... 45

Поперечный разрез по трапезной и приделам. Обмер А. Буйнова ... 46—47

Стропильная конструкция шатра. Фото А. Буйнова ... 46—47

Продольный разрез. Проект реставрации ... 46—47

Разрез по трапезной и приделам. Проект реставрации ... 46—47

Конструкция основания центрального шатра. Фото А. Буйнова ... 46—47

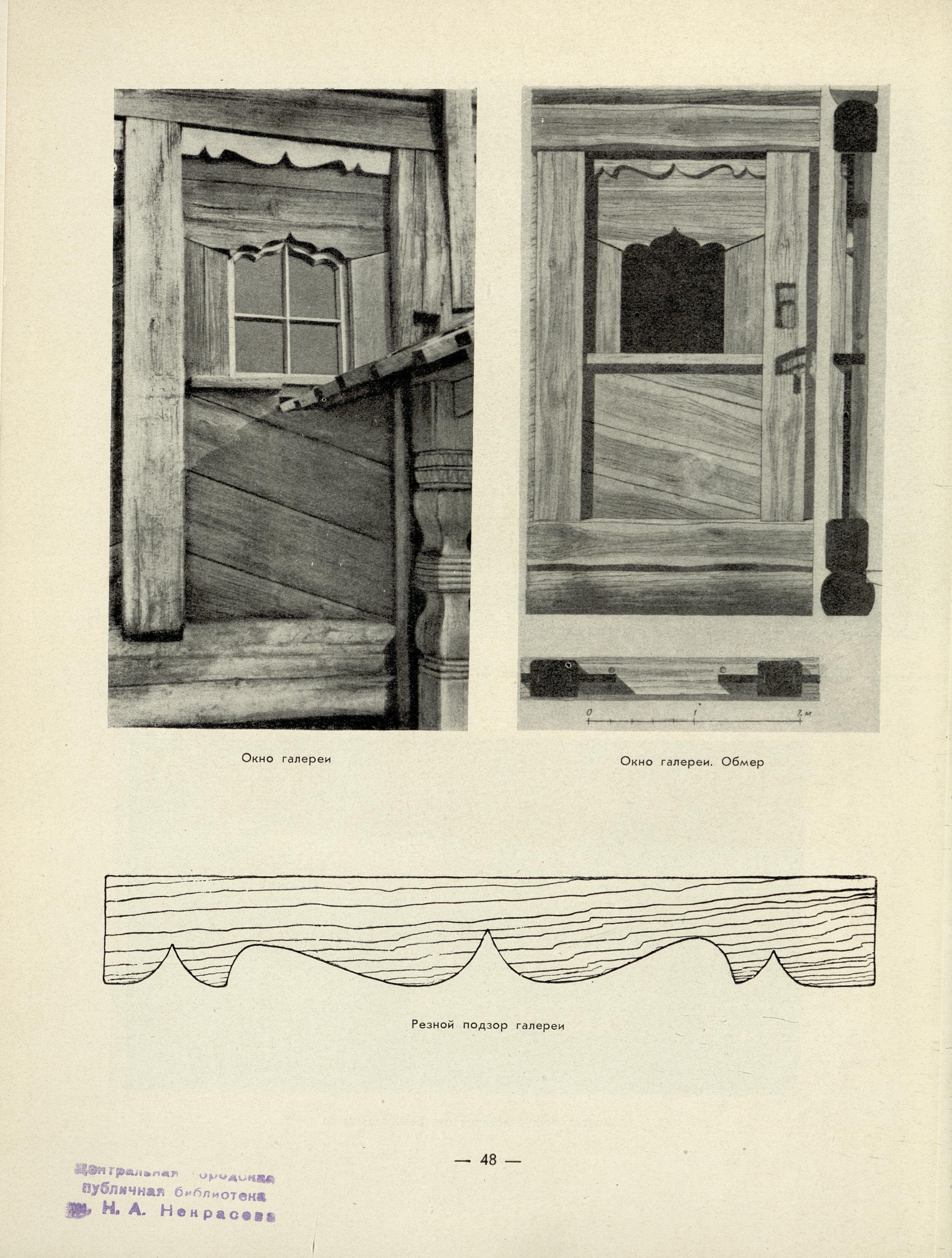

Окно галереи. Обмер ... 48

Окно галереи ... 48

Резной подзор галереи. Обмер ... 48

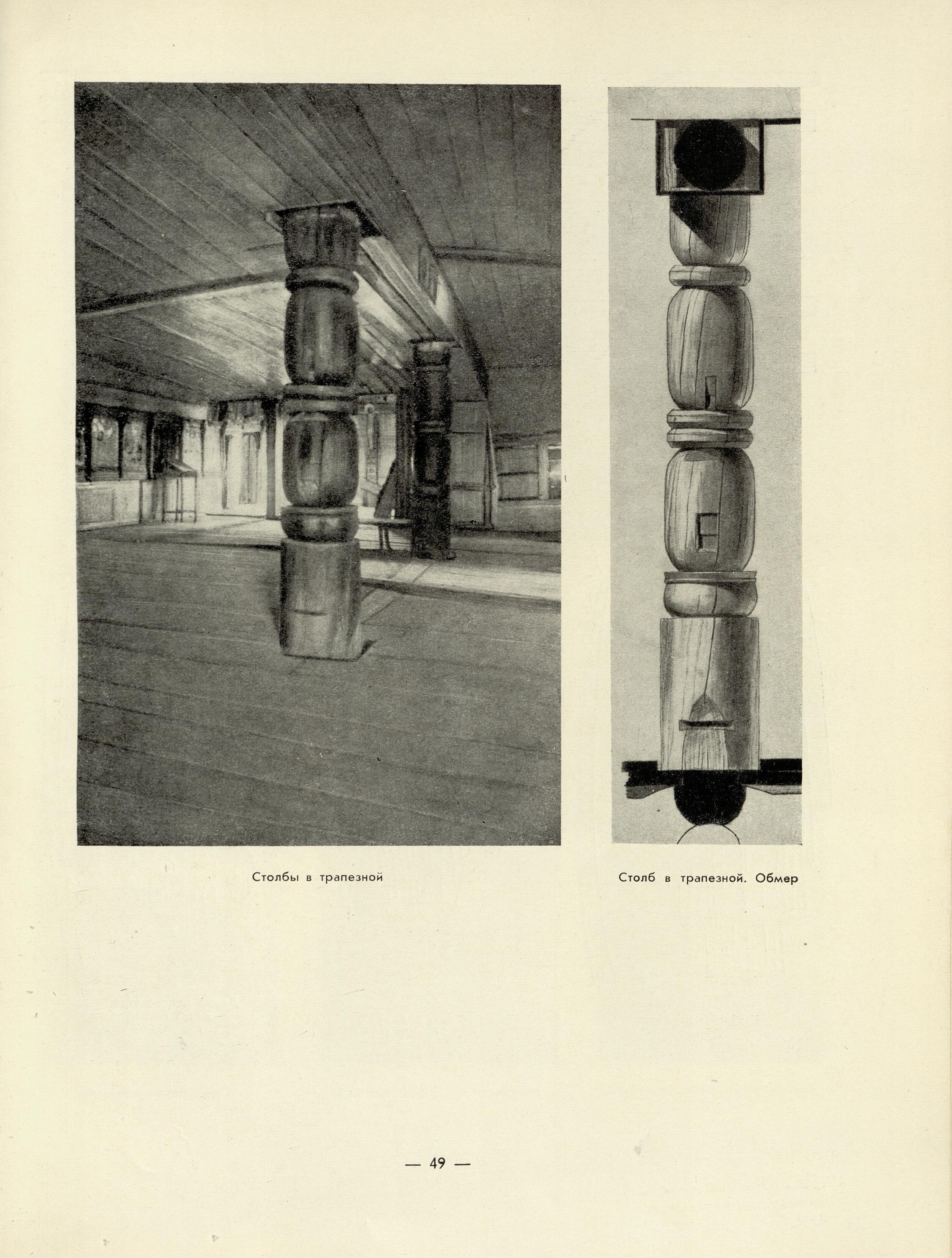

Столбы в трапезной. Фото А. Буйнова ... 49

Столб в трапезной. Обмер ... 49

Причелина галереи. Обмер А. Буйнова и автора ... 50

Купольный лемех. Обмер ... 50

Конец кровельного теса. Обмер ... 50

Декор лемеха слезникового пояса под куполом. Обмер ... 50

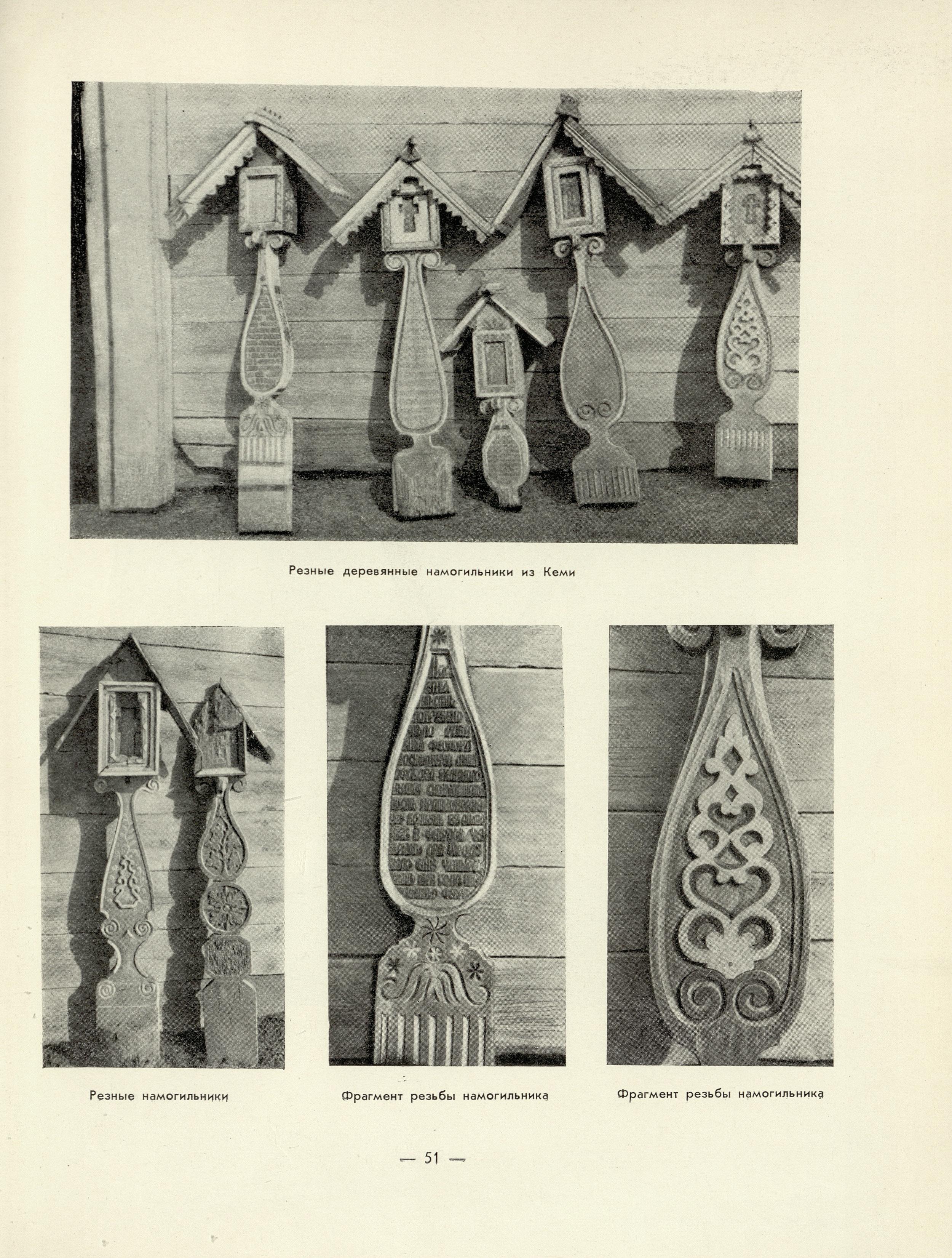

Резные деревянные намогильники из Кеми ... 51

Резные намогильники ... 51

Фрагмент резьбы намогильника ... 51

Фрагмент резьбы намогильника ... 51

Главка северного придела. Фото А. Буйнова ... 52

КИЖСКИЙ ПОГОСТ

(Преображенская церковь, 1714 г.; Покровская церковь, 1764 г.; колокольня, 1874 г.)

Кижский погост. Генплан. По материалам Управления по делам архитектуры при Совете Министров Карело-Финской ССР ... 56

Кижский погост в конце XVIII в. По гравюре Озерецковского. Из книги «Путешествие академика Озерецковского по озерам Ладожскому, Онежскому и вокруг Ильменя» СПБ, 1812 г., табл. XIII ... 57

Часовня в Гармо. Норвегия. XIV—XVI вв. по «Holzbaukunst Norwegiens», L. Dietrichson und H. Munthe, Berlin, 1893, стр. 45 ... 58

Церковь в Фортуне. Норвегия. XIV—XVI вв. по «Holzbaukunst Norwegiens» ... 59

Кижский погост. Панорама ... 63

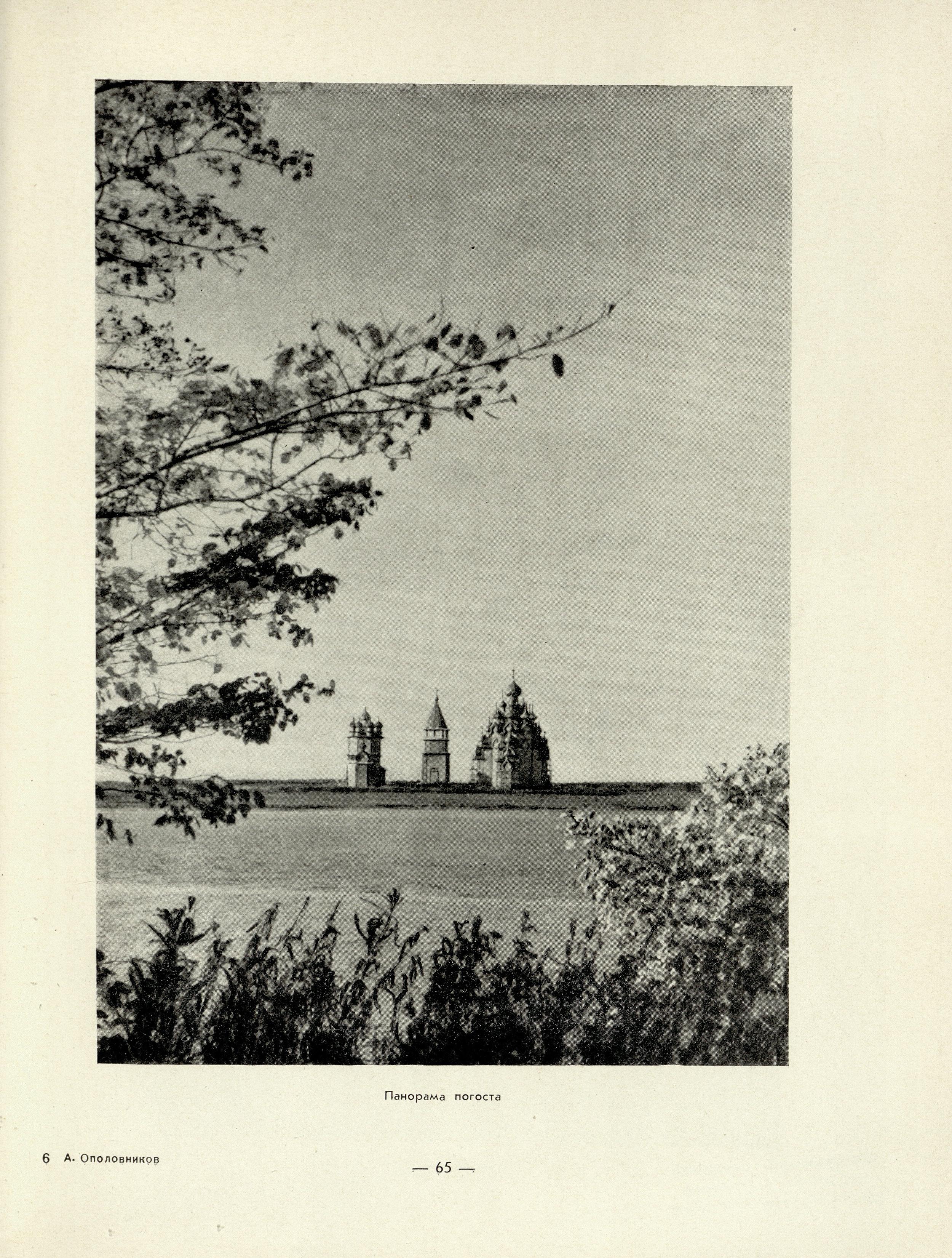

Панорама погоста. Фото П. Скокана ... 65

Общий вид погоста с самолета ... 66

Пейзаж погоста. Фото Савина ... 67

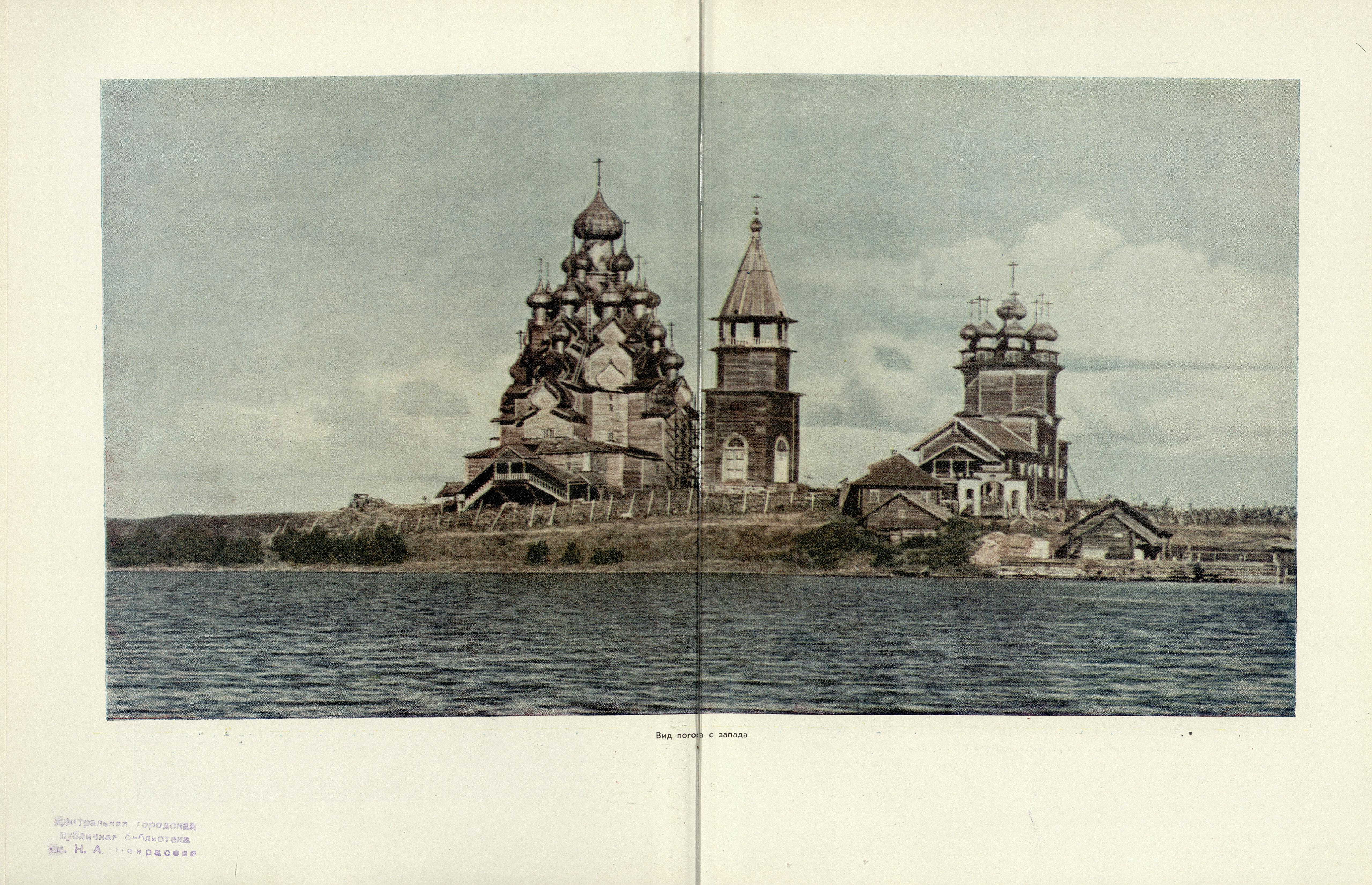

Вид погоста с запада. Фото Савина ... 68—69

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

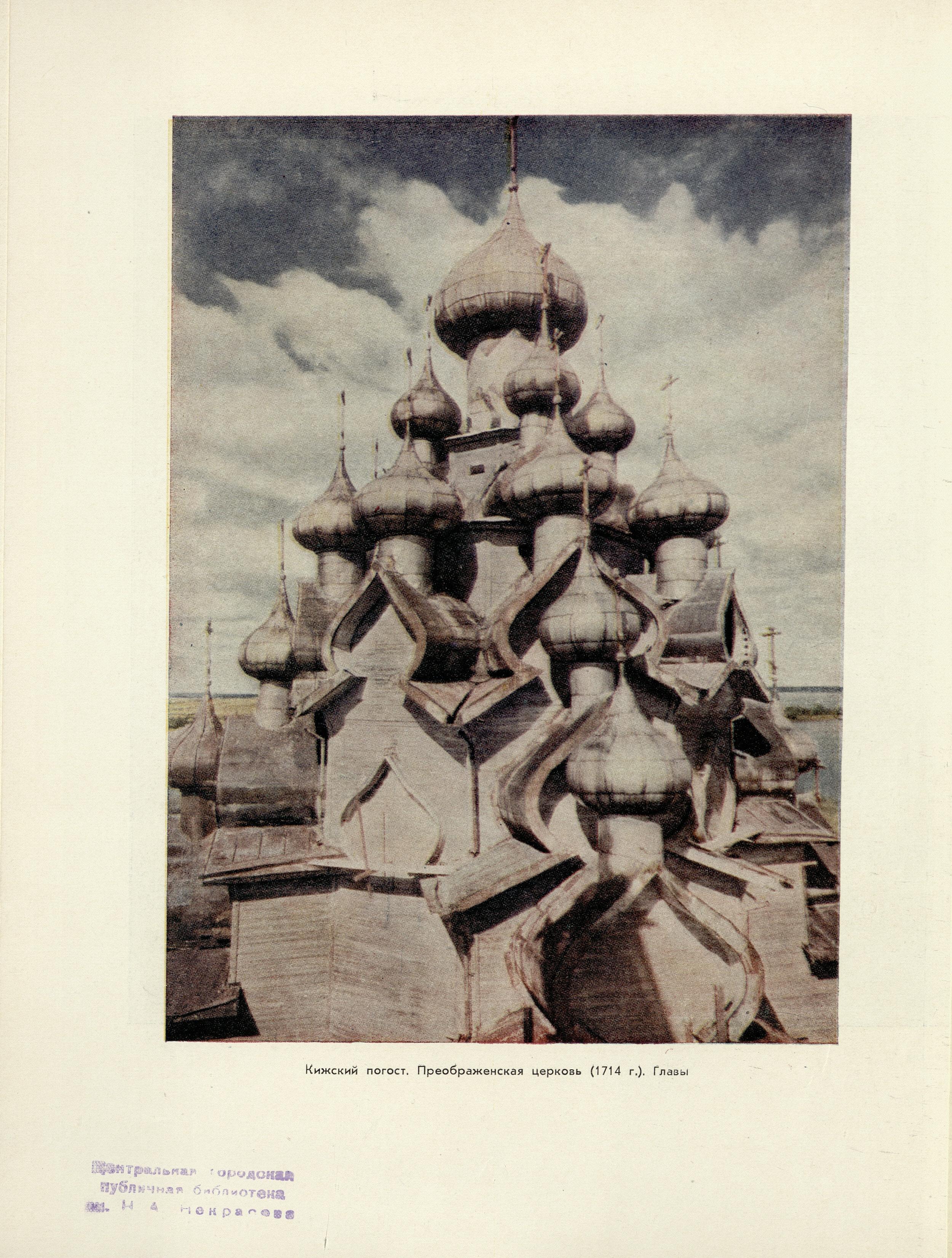

Главы. Фото Савина ... 70

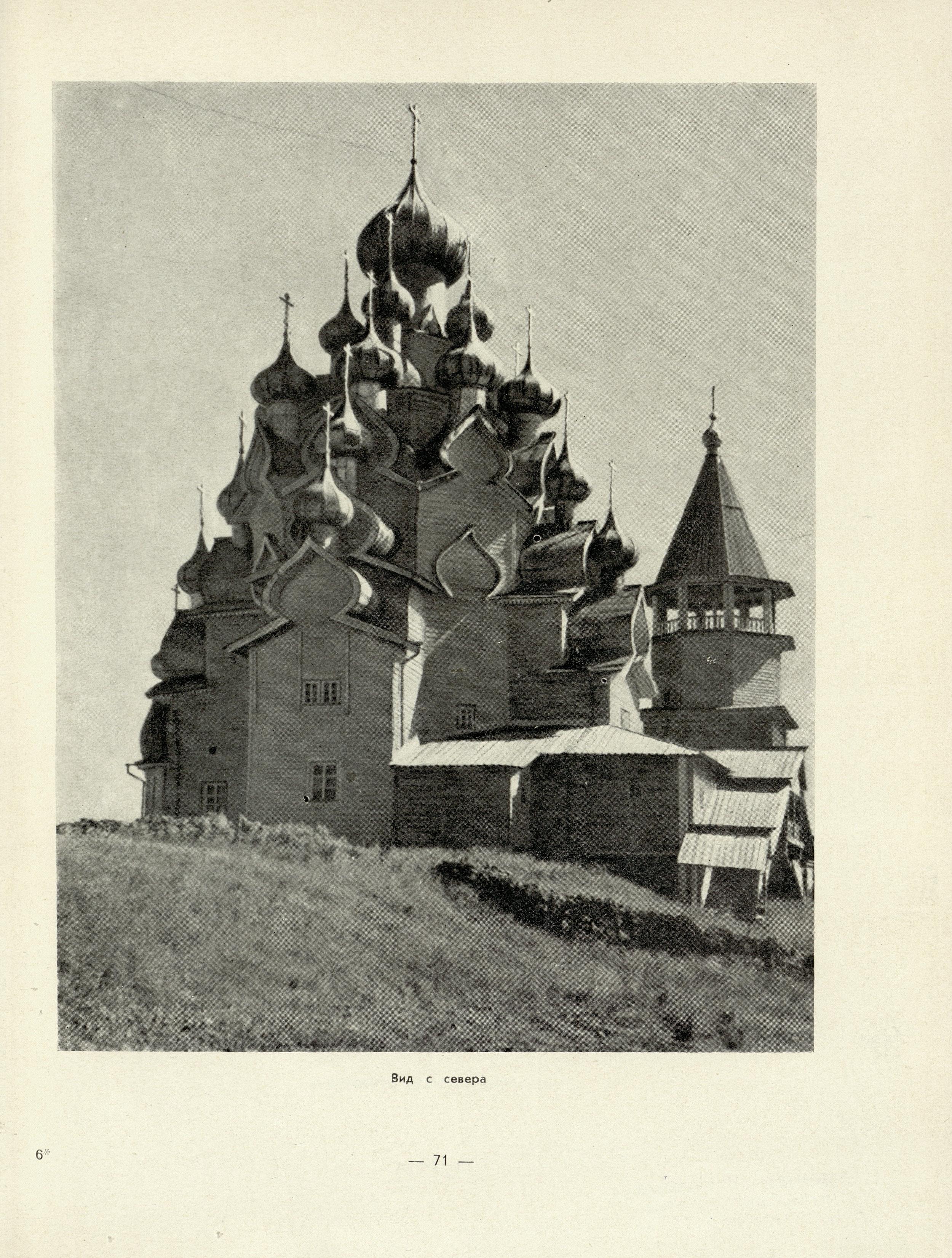

Вид с севера ... 21

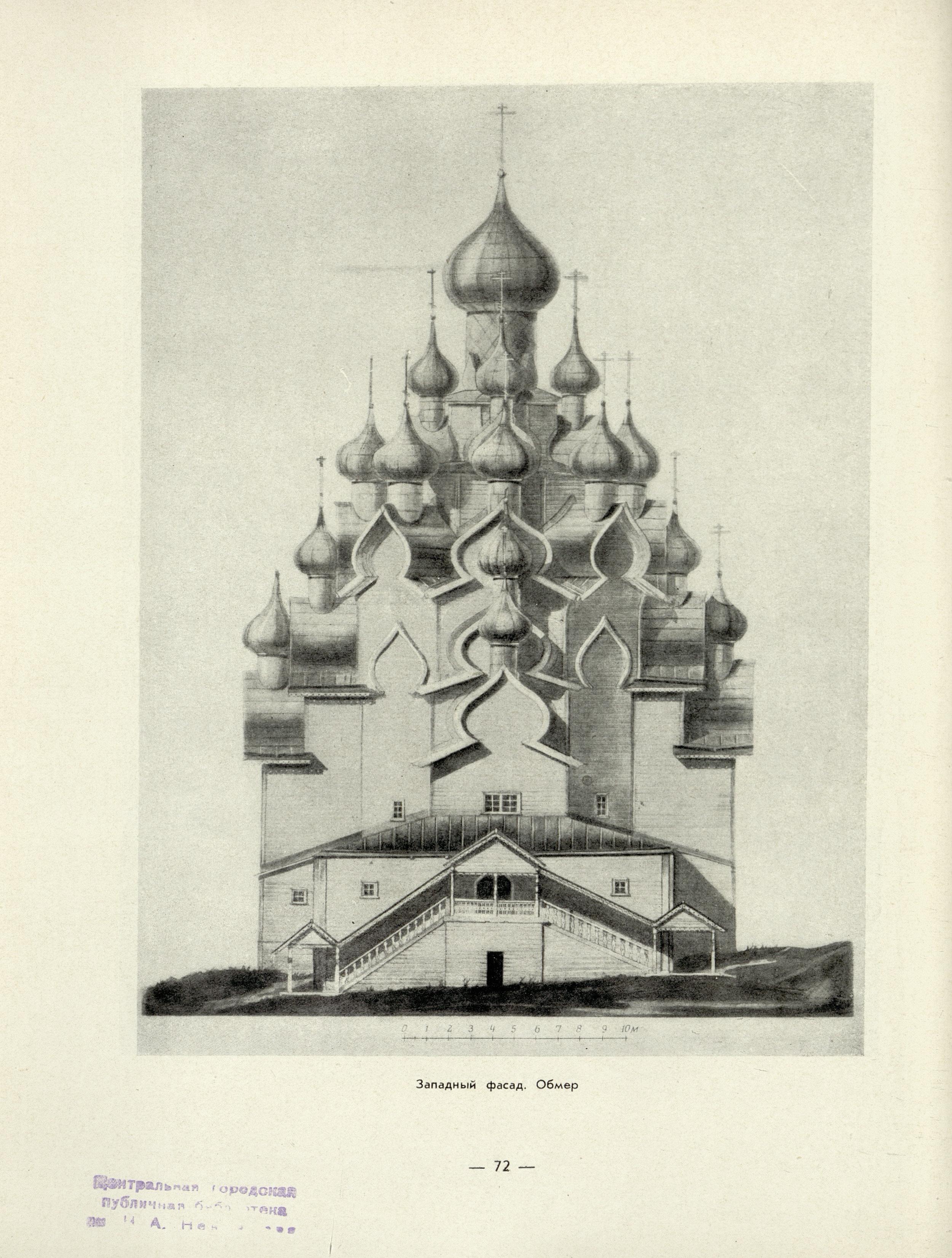

Западный фасад. Обмер Б. Гнедовского и Л. Лисенко ... 72

Западный фасад. Проект реставрации ... 73

План. Обмер Б. Гнедовского и Л. Лисенко ... 74

Главка и бочка 4-го яруса. Проект реставрации ... 74

Южный фасад. Проект реставрации ... 74

Продольный разрез. Обмер Б. Гнедовского и Л. Лисенко ... 76

Продольный разрез. Проект реставрации ... 77

Крыльцо до реставрации ... 78

Верхняя площадка крыльца ... 79

Кронштейны — выпуски крыльца ... 79

Поперечный разрез крыльца. Обмер ... 79

Нижняя площадка крыльца после реставрации ... 80

Общий вид крыльца после реставрации ... 81

Водослив крыльца ... 81

Окно в трапезной ... 82

Дверь из трапезной в четверик и скамья. Обмер ... 82

Правая дверь и окно трапезной (галереи) ... 83

Скамья в западном приделе ... 83

Иконостас Преображенской церкви после реставрации ... 84

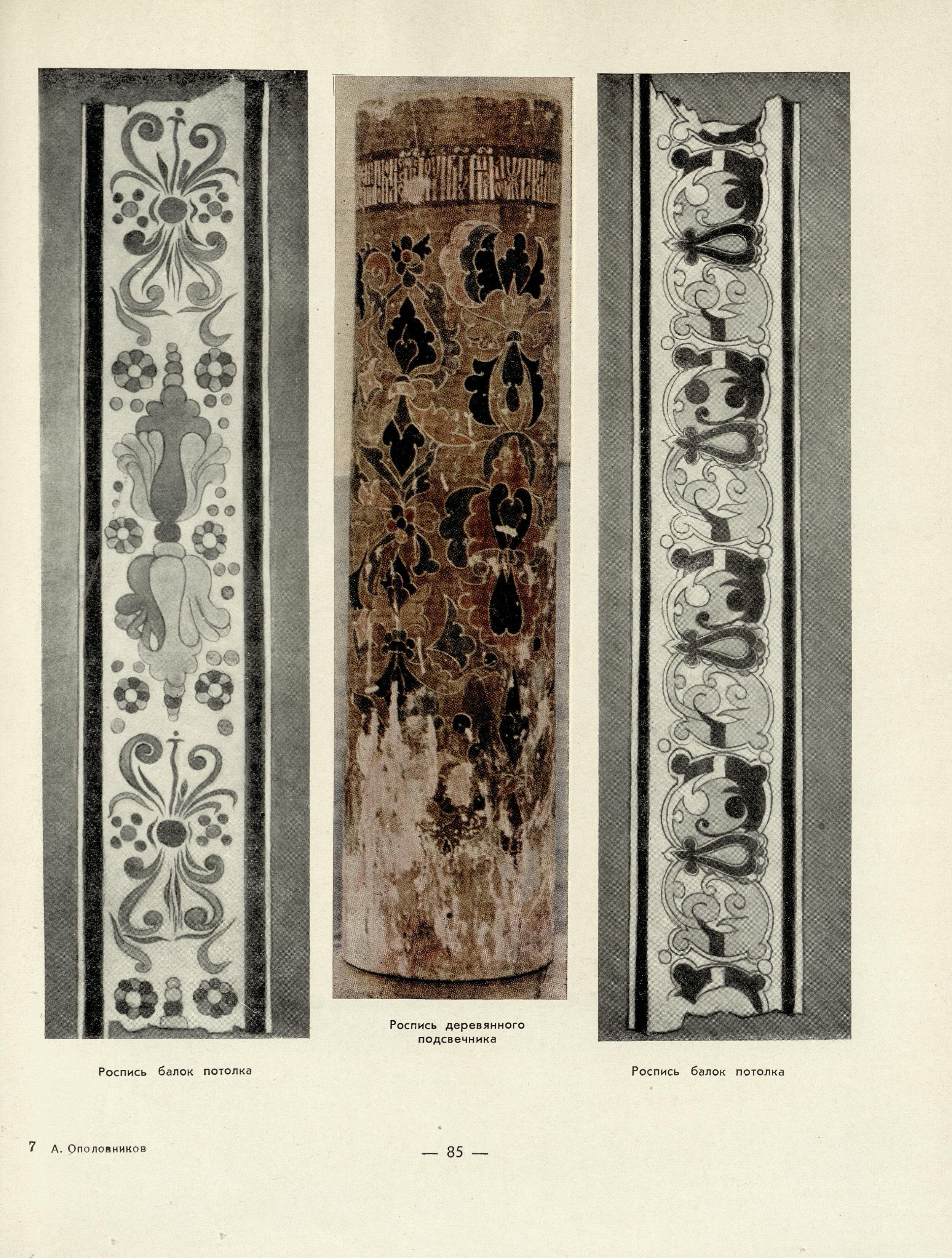

Роспись балок потолка. Фото Б. Гнедовского и Л. Лисенко ... 85

Роспись деревянного подсвечника. Фото Савина ... 85

Роспись балок потолка. Обмеры Б. Гнедовского и Л. Лисенко ... 85

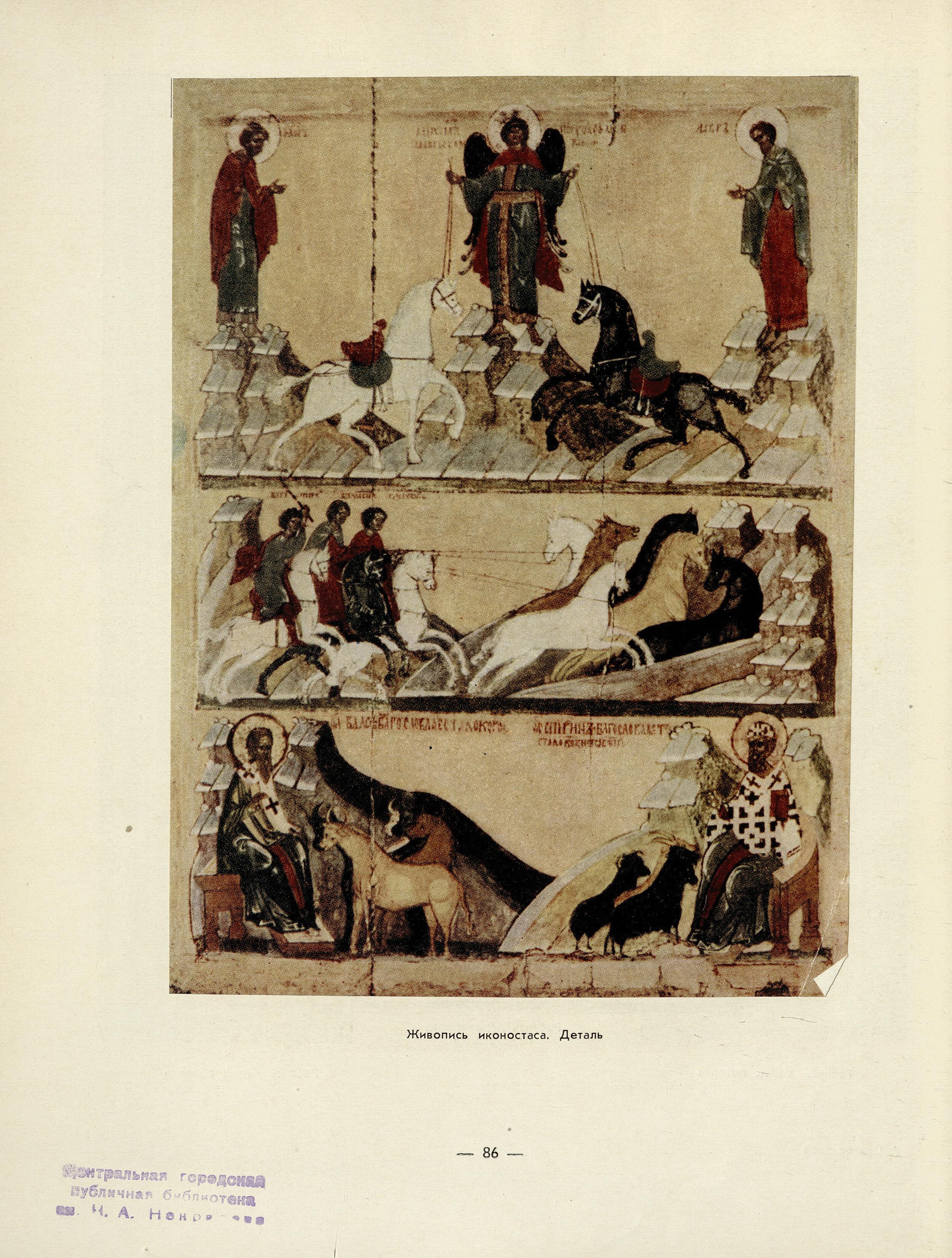

Живопись иконостаса. Фото Савина ... 86

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

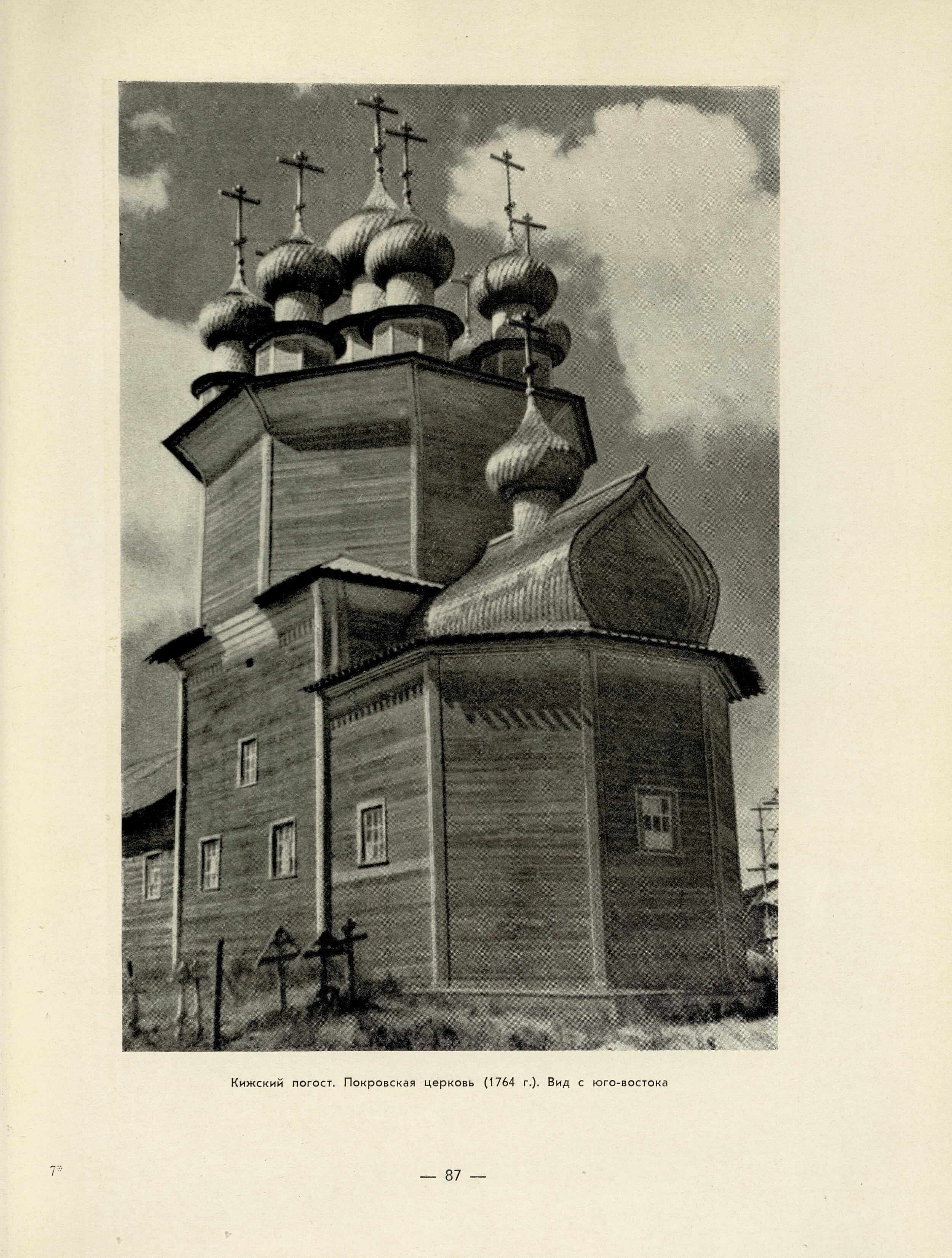

Вид с юго-востока ... 87

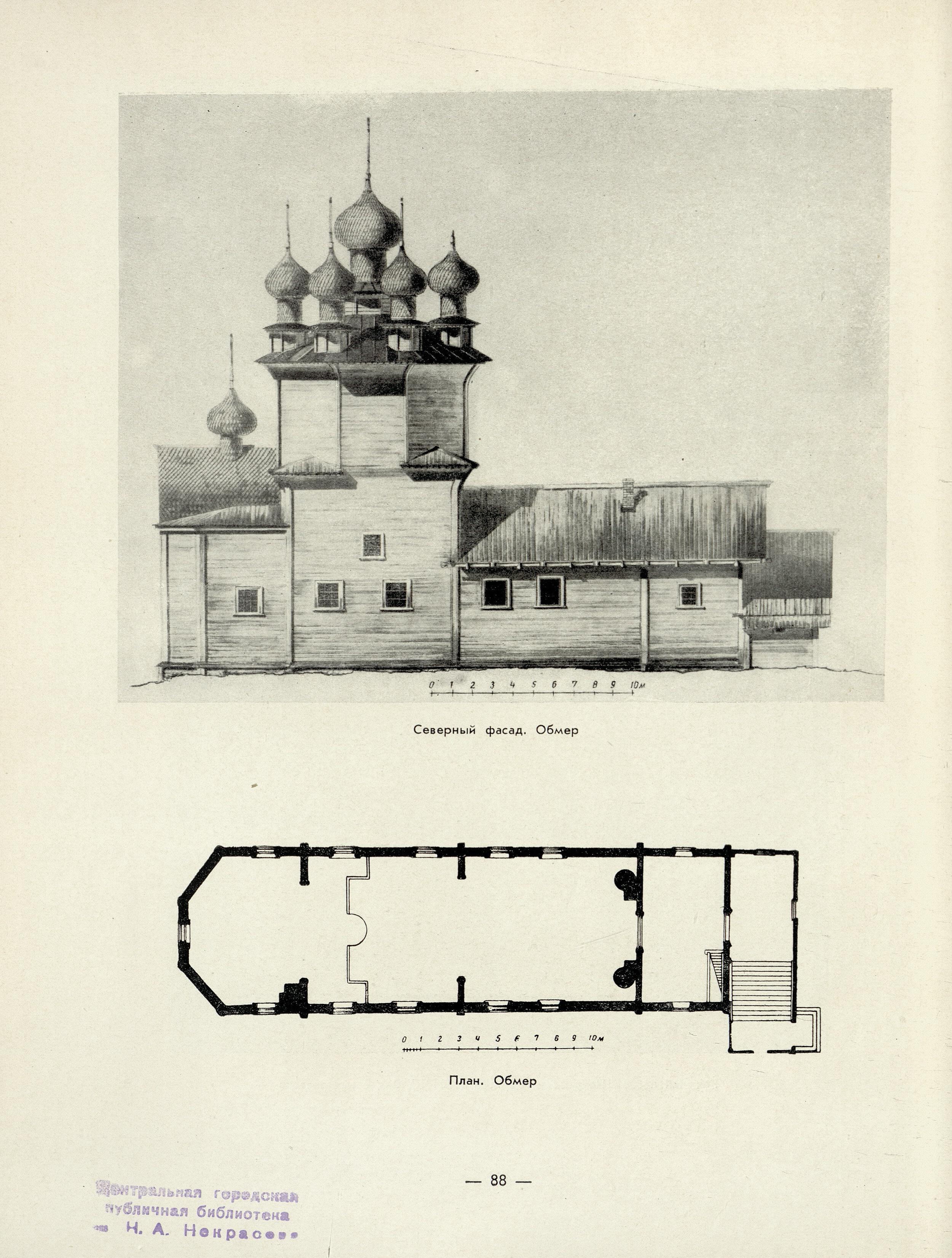

Северный фасад. Обмер Б. Гнедовского и Л. Лисенко ... 88

План. Обмер Б. Гнедовского и Л. Лисенко ... 88

Северный фасад. Проект реставрации ... 89

Продольный разрез. Проект реставрации ... 89

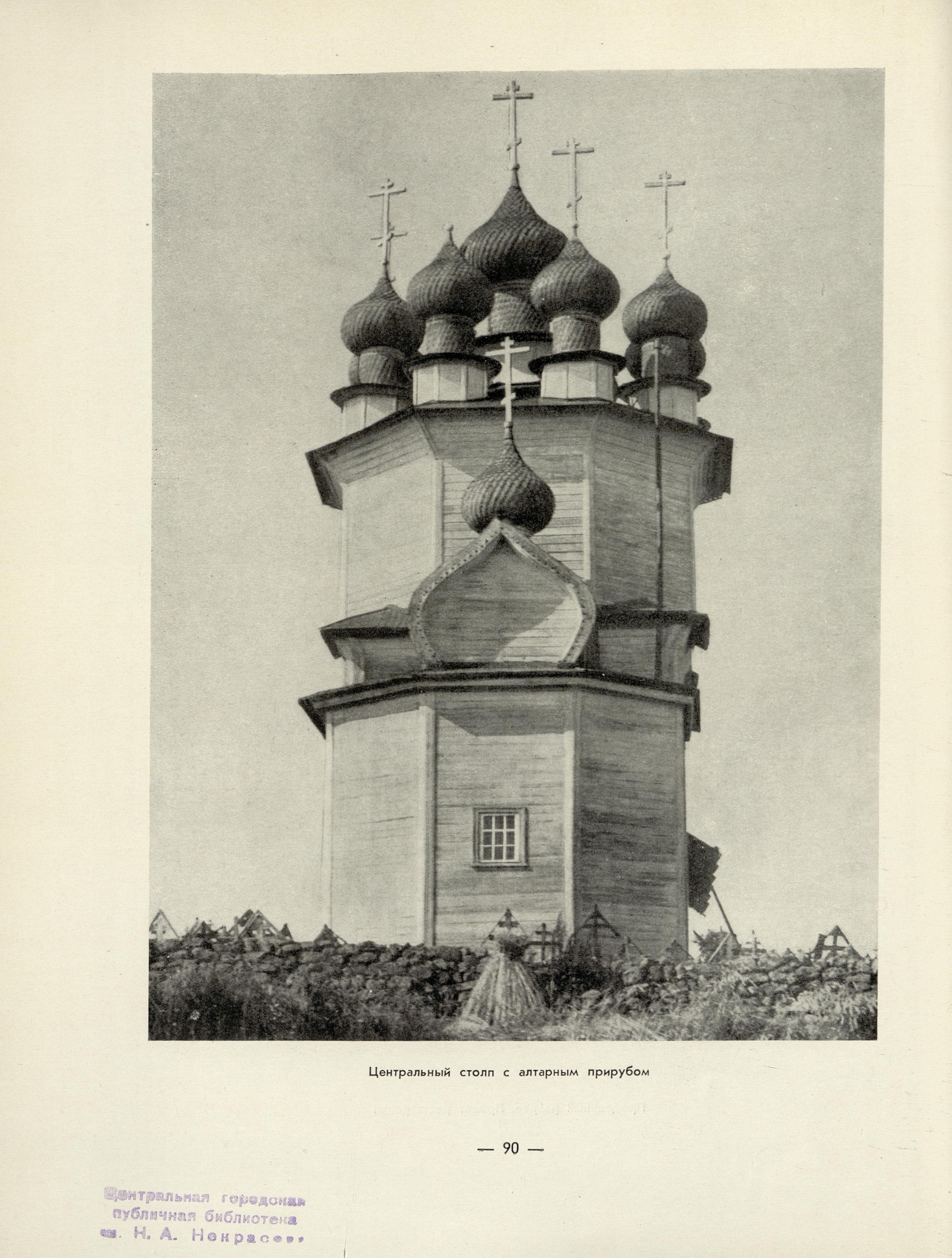

Центральный столп с алтарным прирубом. Фото Музея Академии архитектуры СССР ... 90

Угловая главка ... 91

Главы ... 92

Центральная главка ... 93

Входной портал. Обмер ... 94

Входной портал, освобожденный от тесовой обшивки ... 94

Старый столб крыльца в обшивке ... 95

Столб крыльца, сделанный по образцу старого ... 95

Причелина крыльца ... 95

Вид с запада до реставрации ... 96

Западный фасад. Проект реставрации ... 97

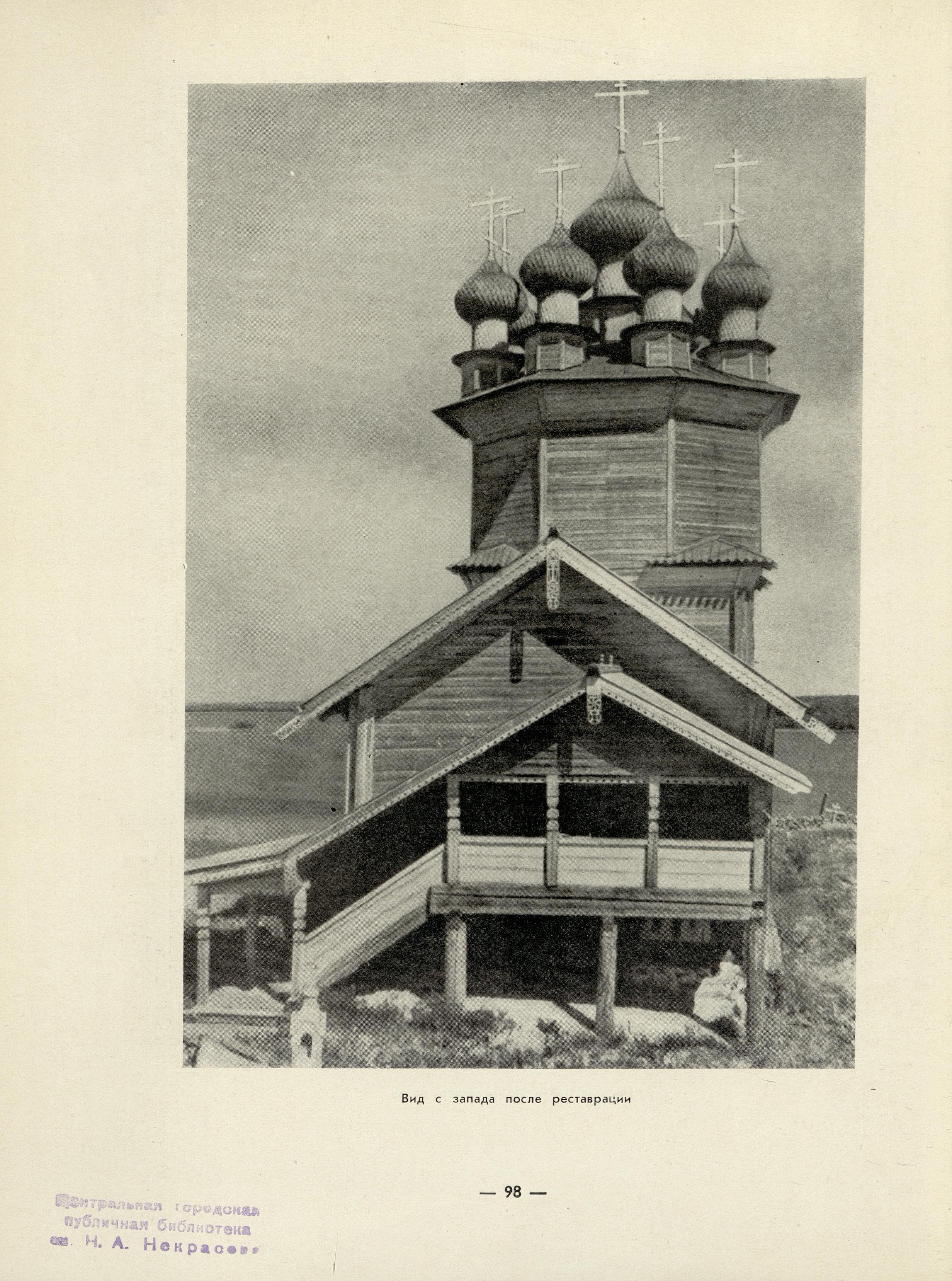

Вид с запада после реставрации ... 98

КОЛОКОЛЬНЯ

Общий вид до реставрации. Фото А. Буйнова ... 99

Колокольня в процессе реставрации ... 99

Состояние перекрытия звонницы ... 99

Балясник звонницы ... 99

Планы и разрез. Обмер и реставрация ... 100

Фасады западный и южный. Проект реставрации ... 101

Колокольня после реставрации (1-й очереди) ... 102

Кижский погост. Вид с востока. Фото Савина. Вклейка между стр. 102—103

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КОНДОПОГЕ (1774)

Изображение языческой богини Берегини на севернорусских вышивках. По В. А. Городцову «Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве». Труды Государственного исторического музея, выпуск I, стр. 15. Москва, 1926 г. ... 103

Столб в трапезной Успенской церкви в Кондопоге ... 109

Петропавловская церковь в с. Лычный Остров 1620 г. ... 110

Знаменский шатровый храм в Тихвинском монастыре. По чертежу Ивана Зеленина. 1679 г. По книге С. Я. Забелло, В. Н. Иванова, П. Н. Максимова «Русское деревянное зодчество». Москва, 1943 г. ... 110

Фронтонный пояс Успенской церкви в Кондопоге и следы врубок второго ряда фронтонов ... 111

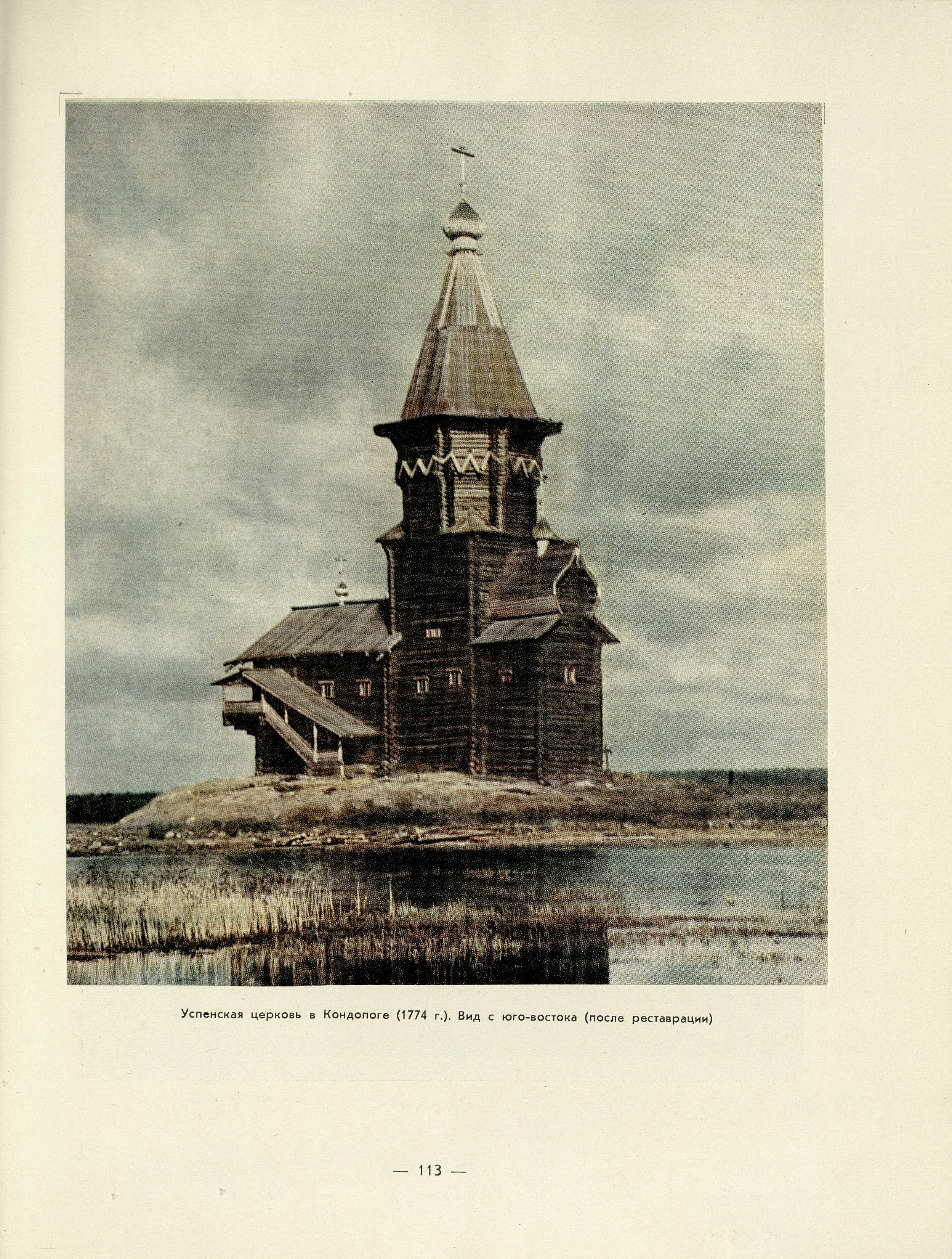

Вид с юго-востока. Фото Савина ... 113

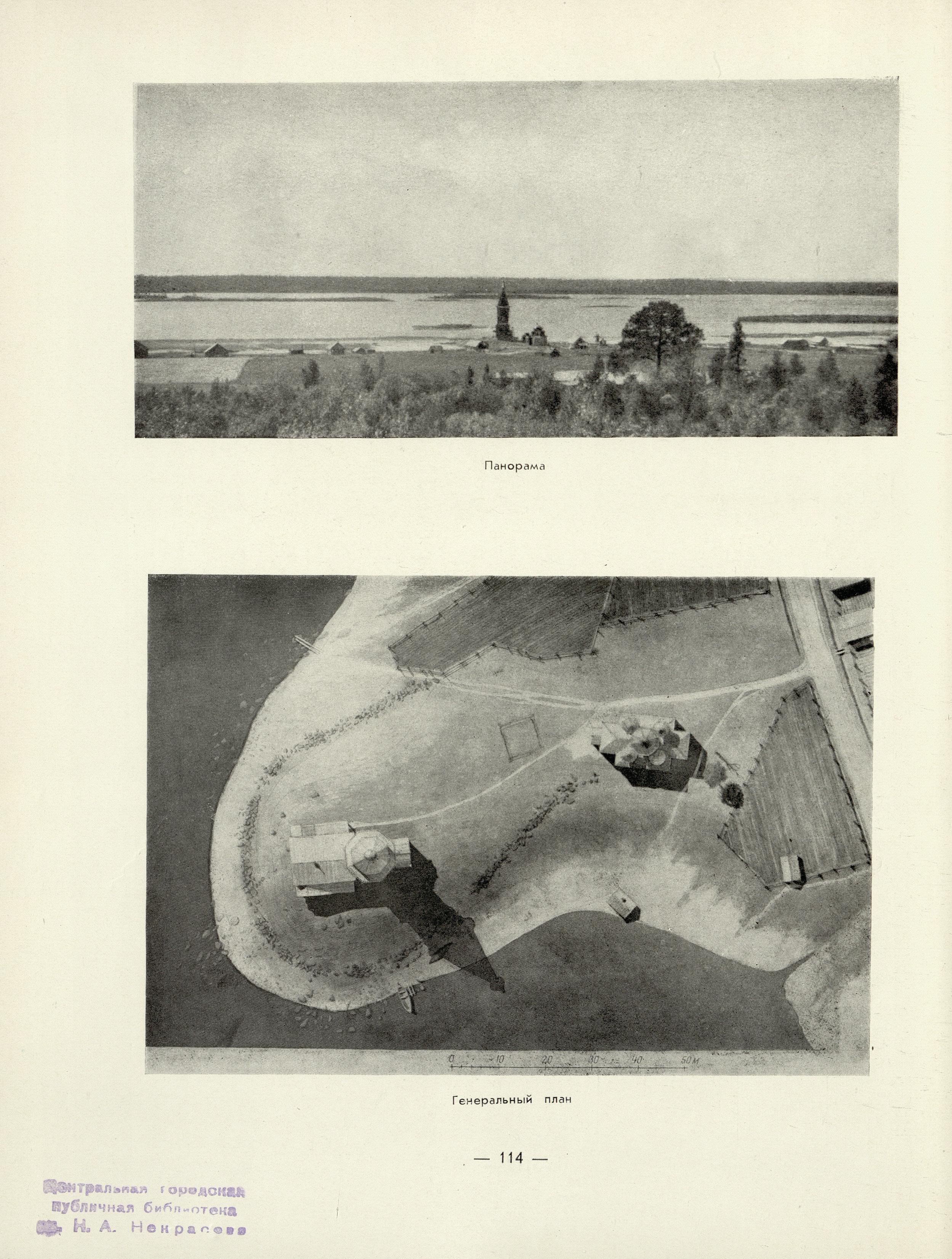

Панорама с. Кондопоги ... 114

Генеральный план ... 114

План церкви на уровне окон ... 115

План подклета ... 115

Восточный фасад. Обмер ... 115

Общий вид с севера ... 116

Северный фасад. Обмер ... 117

Общий вид с юга ... 118

Южный фасад. Обмер ... 119

Западный фасад. Обмер ... 120

Конструкция шатрового сруба ... 121

Промежуточный повал четверика ... 121

Подъемный ворот внутри шатра ... 121

Деталь сруба трапезной ... 121

Продольный разрез. Обмер ... 122

Поперечный разрез по трапезной. Обмер ... 123

Поперечный разрез по четверику. Обмер ... 123

Фронтонный пояс. Фрагмент. Обмер ... 124

Фронтонный пояс. Деталь ... 124

Фронтонный пояс. Обмер ... 125

Алтарная бочка. Фрагмент ... 126

Алтарная бочка. Обмер ... 127

Алтарная главка. Обмер ... 127

Оконный проем в трапезной. Обмер ... 128

Оконный проем. Вид изнутри ... 128

Оконный проем снаружи. Фото А. Фуфаева ... 128

Дверь в четверик. Обмер ... 129

Дверь в четверик. Вид из трапезной ... 129

Дверь в четверик. Вид из церкви ... 129

Интерьер трапезной ... 130

Столб в трапезной ... 130

Фрагмент столба в трапезной ... 130

Столб в трапезной. Обмер ... 131

Деталь позднего иконостаса и тябла старого иконостаса ... 132

Роспись тябл старого иконостаса ... 133

Северный фасад. Проект реставрации ... 134

Западный фасад. Проект реставрации ... 135

Центральная главка. Проект реставрации ... 135

Лемех главки. Проект реставрации ... 135

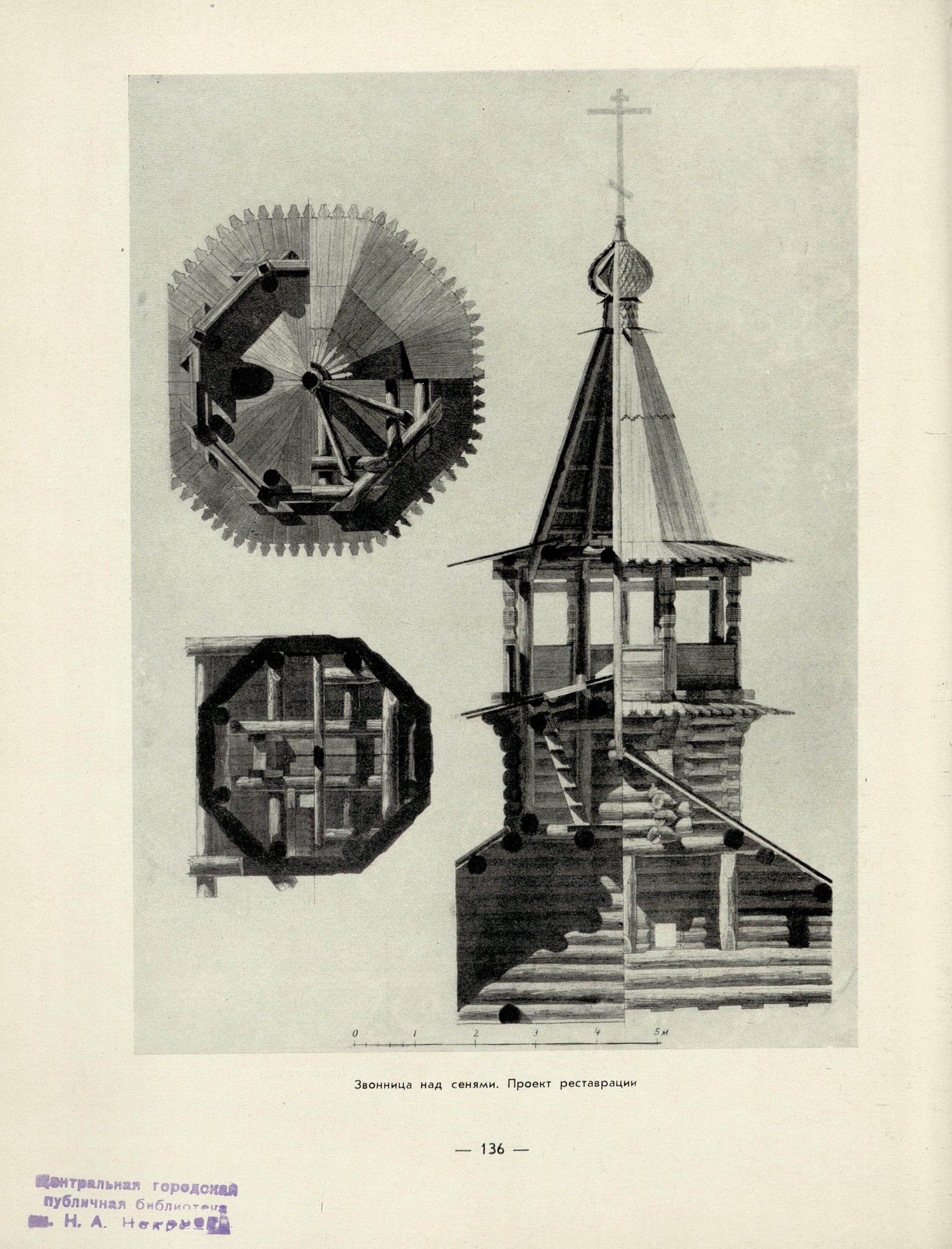

Звонница над сенями. Проект реставрации ... 136

Детали кровли. Проект реставрации ... 137

Детали кровли. Проект реставрации ... 137

Южное крыльцо до реставрации ... 138

Южное крыльцо после реставрации ... 138

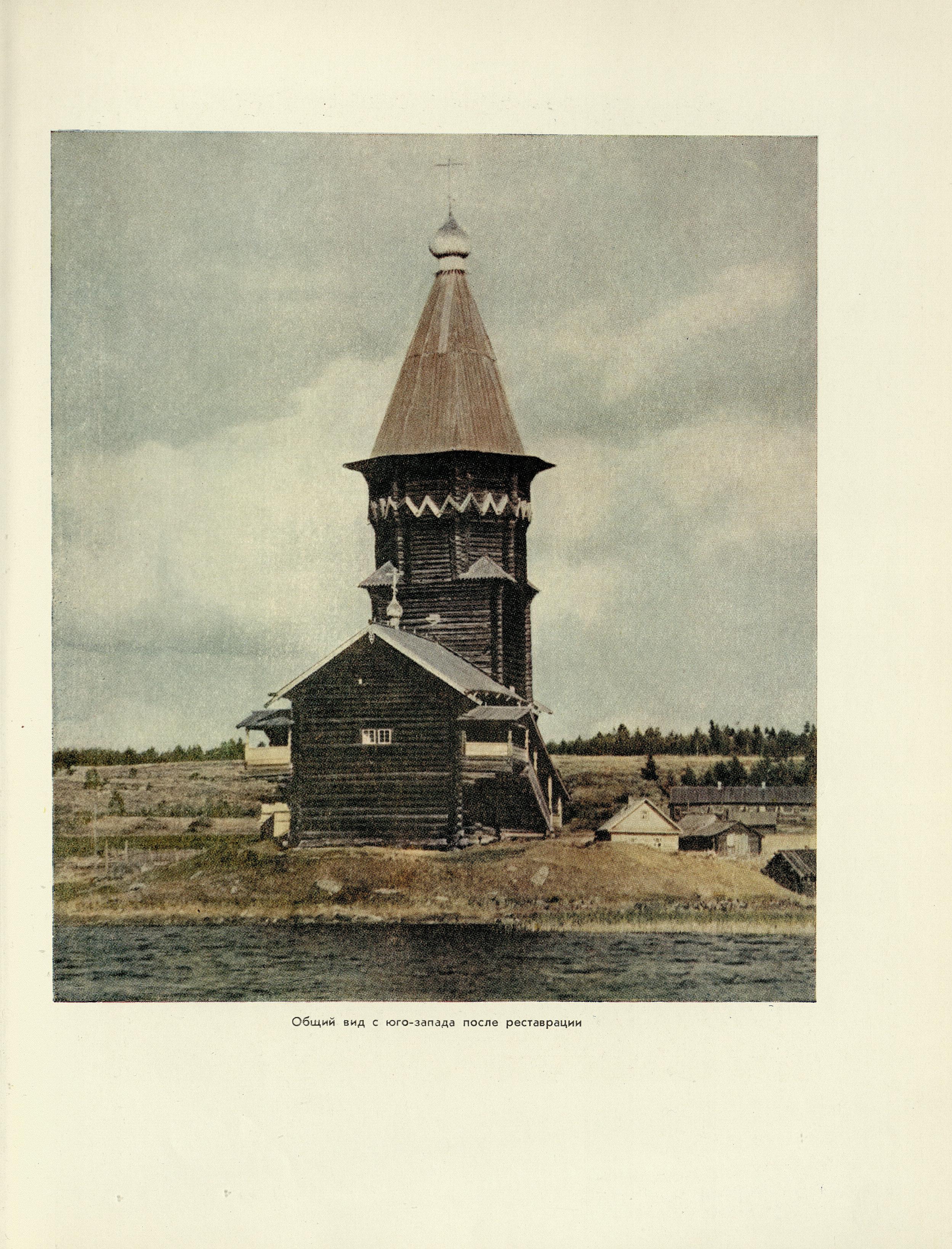

Общий вид памятника с юго-запада после реставрации. Фото Савина. Вклейка между стр. 138—139

ВОЛКОСТРОВСКАЯ ЧАСОВНЯ (XVII—XVIII вв.)

План деревни Волкостров (Насоновской). Обмер В. Крохина ... 142

Часовня в д. Волкострове. План до переделки. XVII в. ... 143

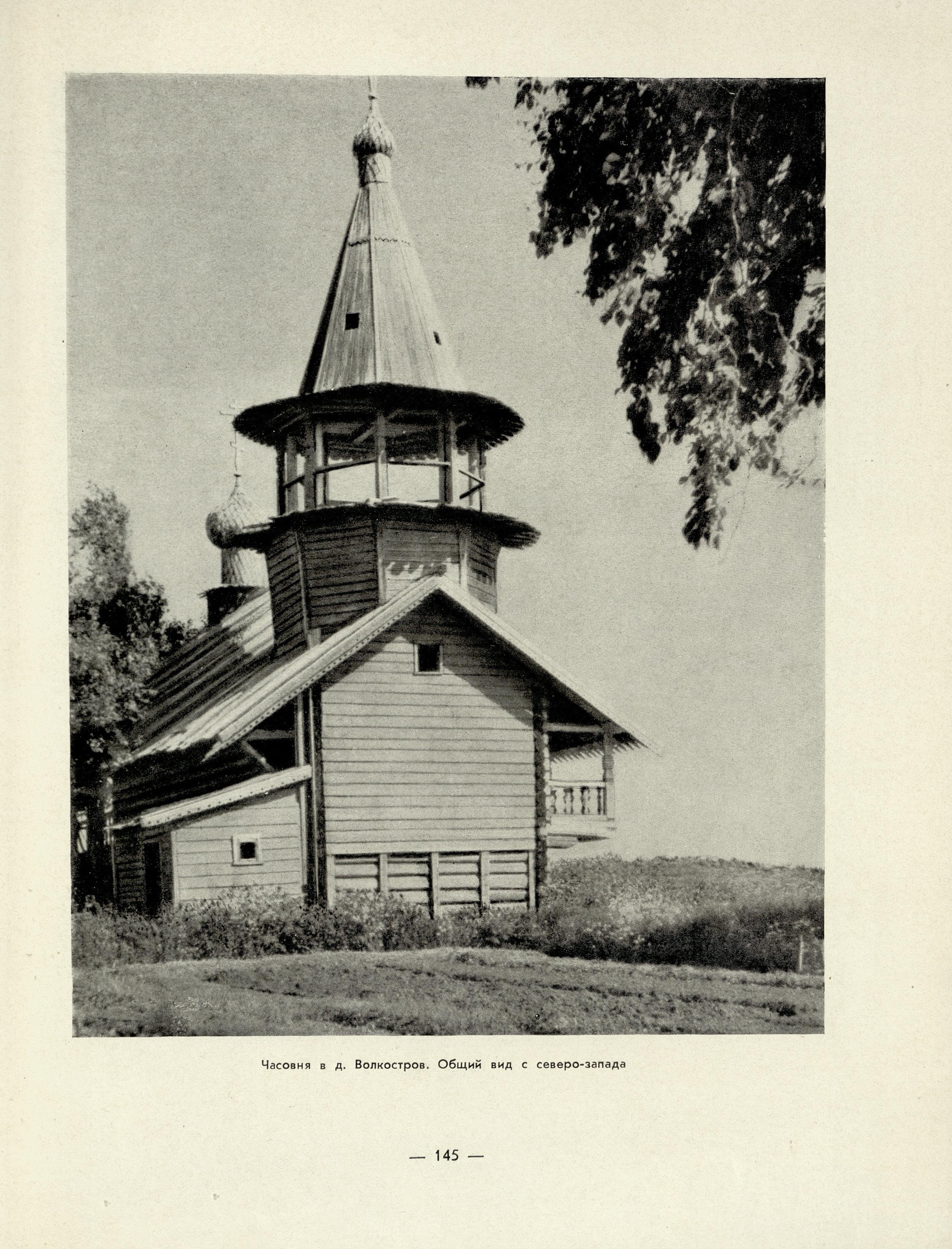

Общий вид с северо-запада ... 145

Общий вид с юга до реставрации ... 146

План. Обмер В. Крохина ... 146

Южный фасад. Проект реставрации ... 147

Западный фасад. Проект реставрации ... 148

Северный фасад. Проект реставрации ... 149

Восточный фасад. Проект реставрации ... 150

Фрагмент звонницы ... 151

Поперечный разрез. Проект реставрации ... 152

Продольный разрез. Проект реставрации ... 153

Гульбище. Северная сторона ... 154

Восточный торец гульбища ... 155

Кронштейн гульбища. Обмер ... 155

Сжим между старым и новым срубом ... 155

Балясник гульбища и звонницы ... 155

Интерьер часовни ... 156

Роспись балок потолка ... 156

Роспись балок потолка ... 156

Роспись балок потолка ... 157

Висячий потолок «небо». Фрагмент ... 157

Роспись балок потолка ... 157

Окно старой части часовни ... 158

Окно старой части часовни ... 158

Окно в новой части часовни. Вид снаружи ... 158

Окно в новой части часовни. Вид изнутри ... 158

Окно старой части часовни. Обмер ... 159

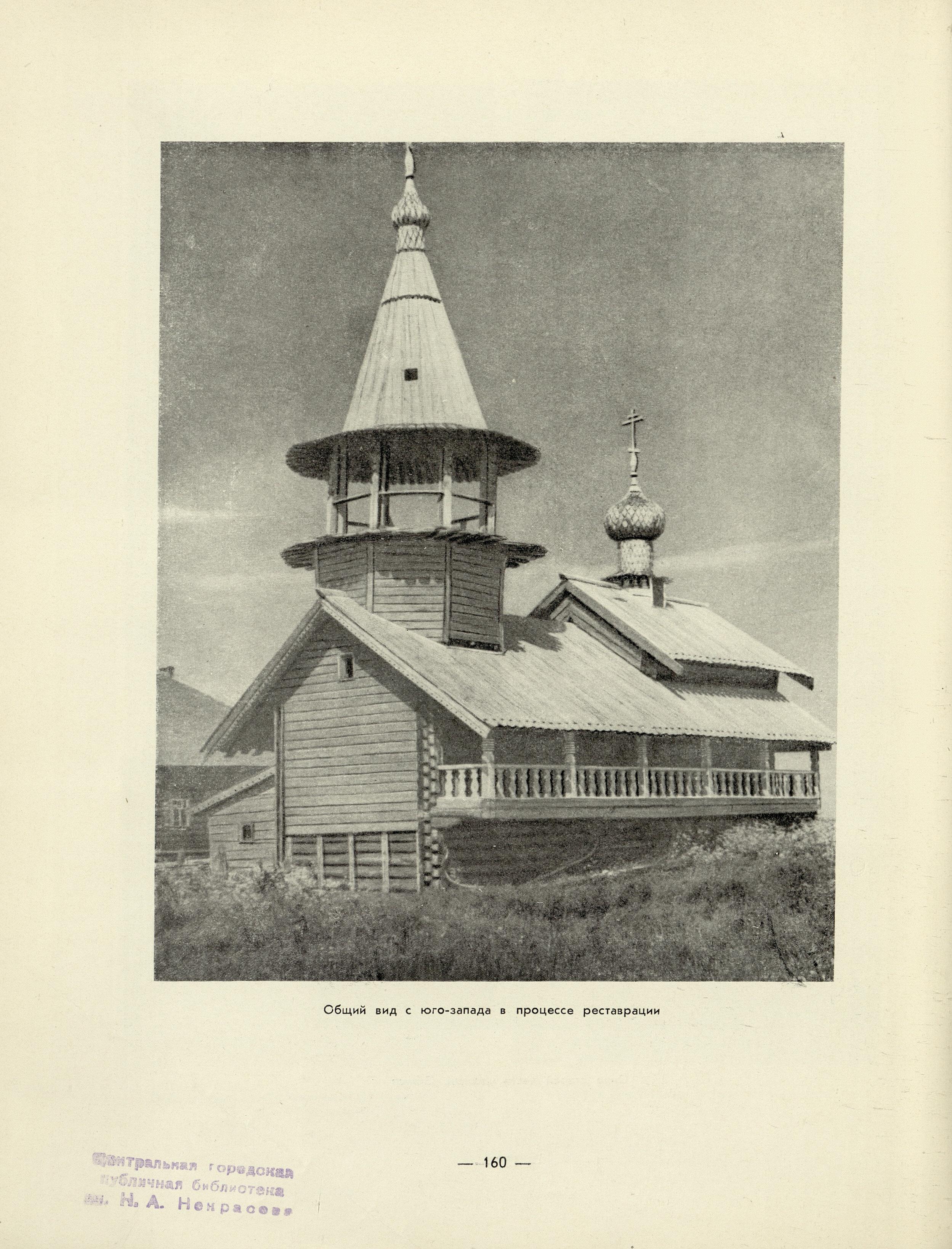

Общий вид часовни с юго-запада в процессе реставрации ... 160

ИЛЬИНСКИЙ ПОГОСТ НА ВОДЛОЗЕРЕ (1798 г.)

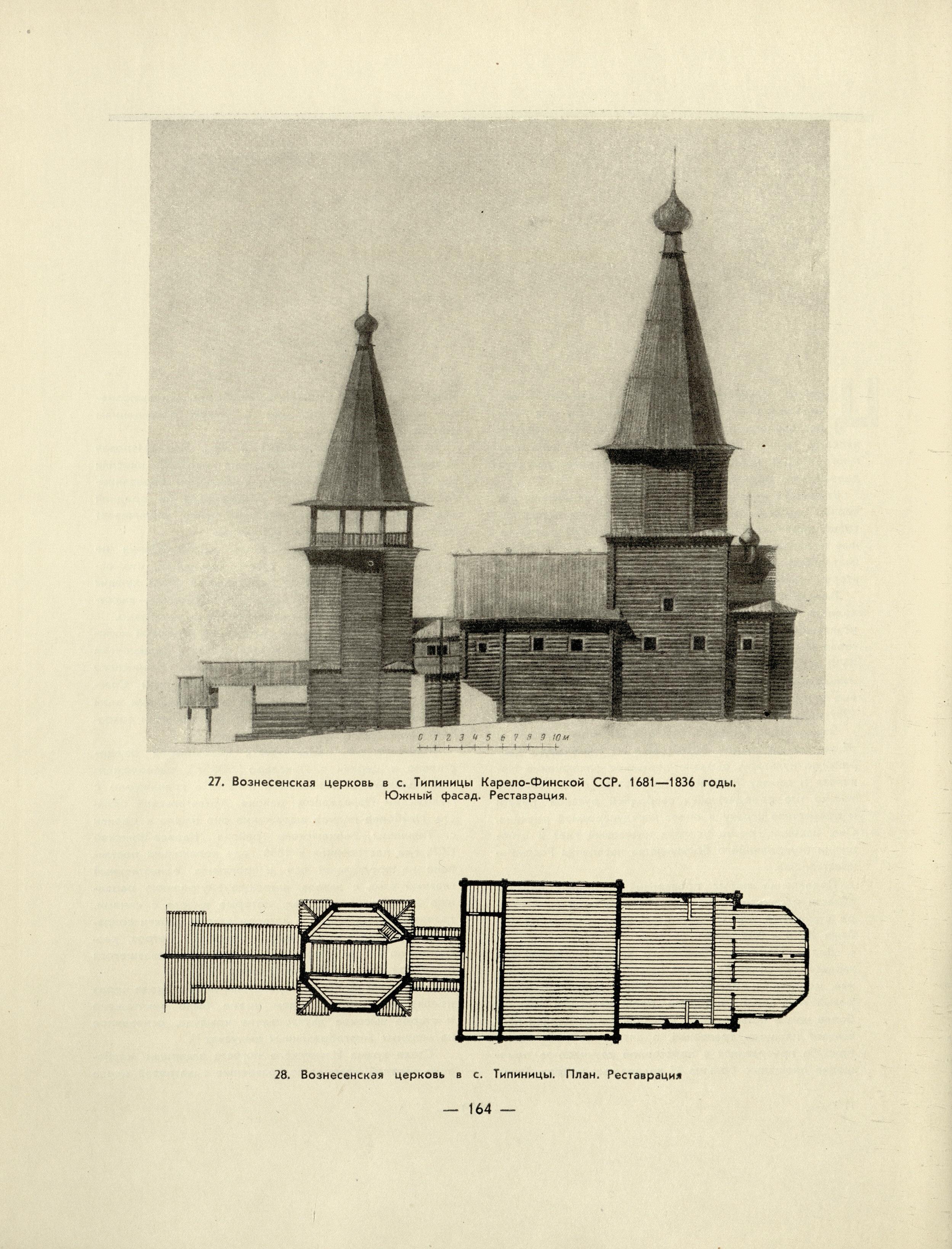

Вознесенская церковь в с. Типиницы Карело-Финской ССР, 1681—1836 гг. Южный фасад. Реставрация автора при участии техника В. Крохина ... 164

Вознесенская церковь в с. Типиницы. План. Реставрация автора при участии техника В. Крохина ... 164

План части рубленой ограды Ильинского погоста. Обмер ... 165

План части крепостной стены Красноярского острога Астраханской области. 1648 г. По книге С. Я. Забелло, В. Н. Иванова, П. Н. Максимова «Русское деревянное зодчество». Москва, 1943 г. ... 165

Искажение дверного проема между трапезной и четвериком. Конец XIX в. ... 166

Искажение дверного проема между трапезной и четвериком ... 166

Искажение оконного проема в четверике. Конец XIX в. ... 166

Искажение оконного проема в трапезной. 1903 г. Обмер ... 167

Искажение старого входа. Разрез по лестницам, закрытым новым полом. Обмер ... 167

Резной столб звонницы колокольни под тесовой обшивкой ... 167

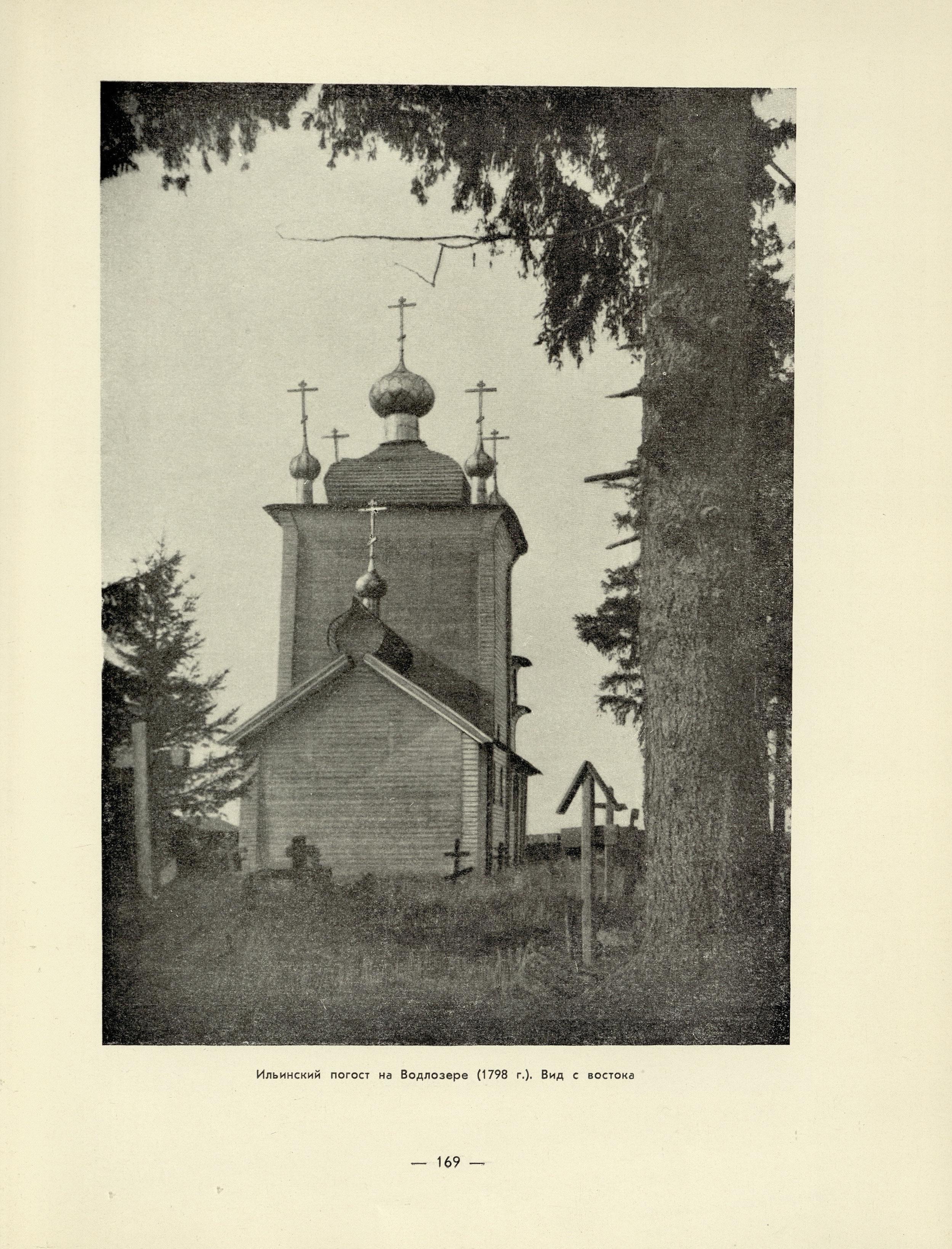

Ильинская церковь. Вид с востока ... 169

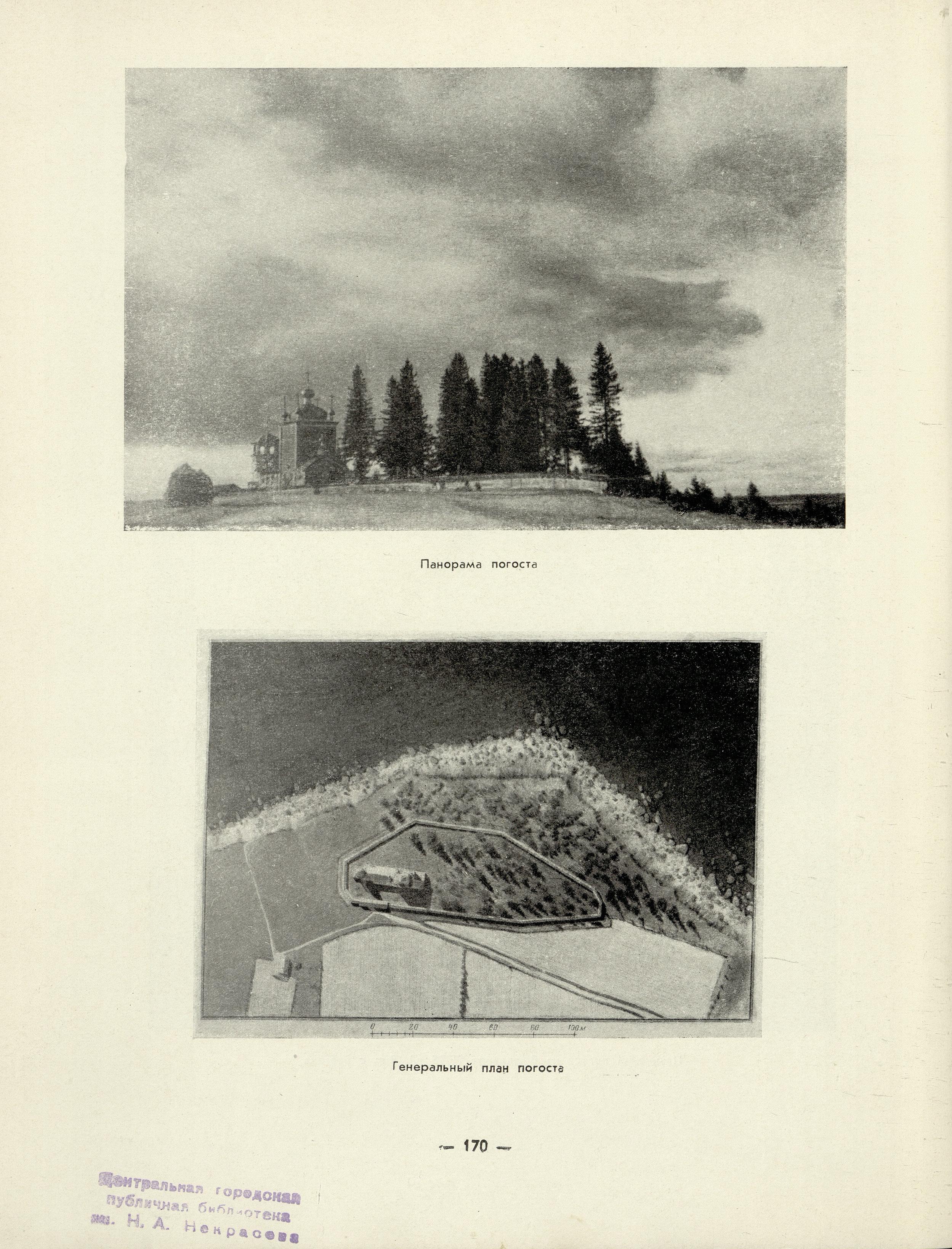

Панорама погоста ... 169

Генеральный план погоста. Обмер ... 169

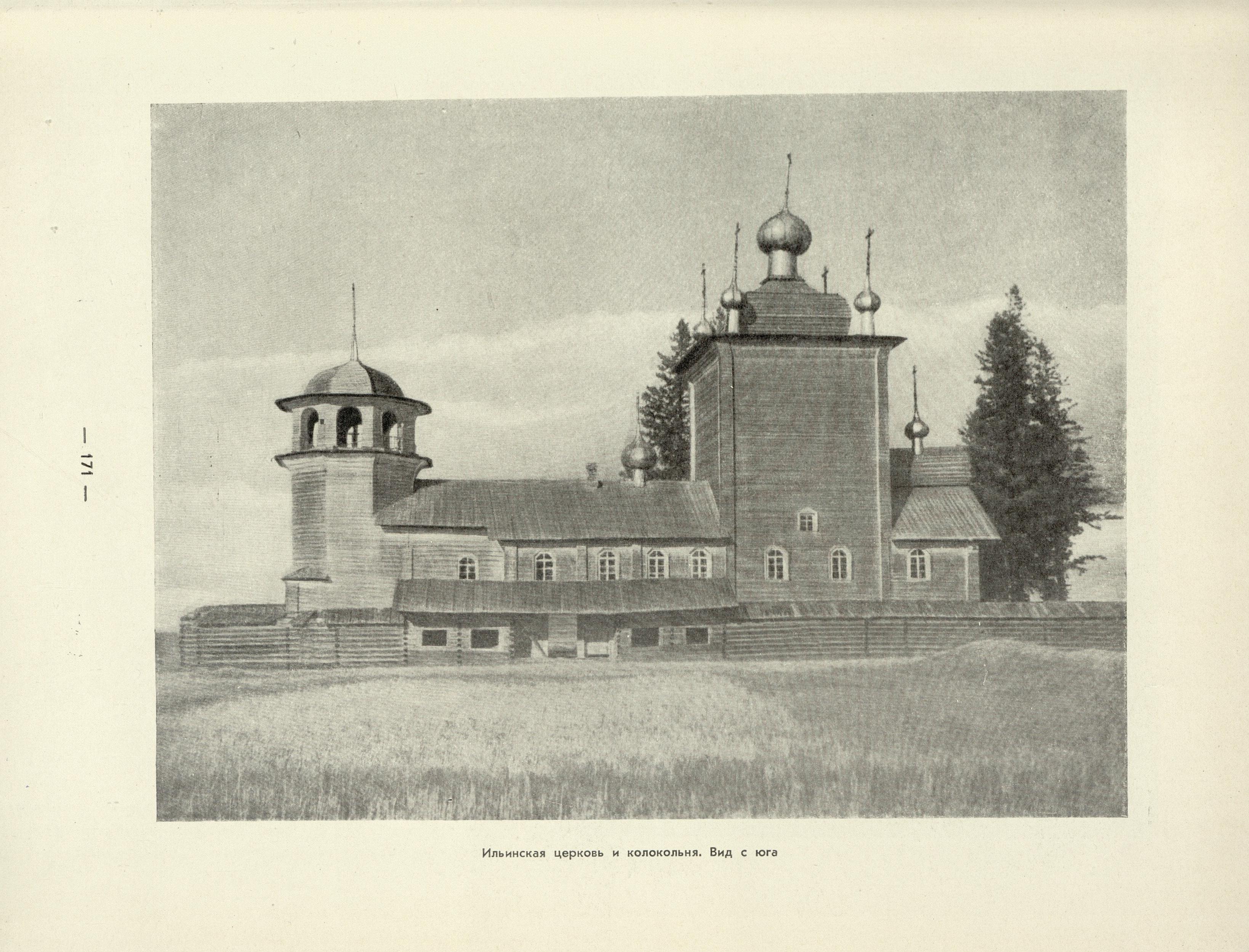

Ильинская церковь и колокольня. Вид с юга ... 171

Южный фасад. Обмер ... 172

План церкви на уровне окон. Обмер ... 172

Южный фасад. Проект реставрации ... 173

План. Проект реставрации ... 173

Восточный фасад. Обмер ... 174

Восточный фасад. Проект реставрации ... 174

Западный фасад. Обмер ... 175

Западный фасад. Проект реставрации ... 175

Продольный разрез. Обмер ... 176

Продольный разрез. Проект реставрации ... 177

Шатер звонницы. Проект реставрации ... 178

Колокольня. Деталь звонницы. Обмер ... 178

Разрез куба. Обмер ... 179

Поперечный разрез по четверику, планы кровли четверика и висячего потолка. Обмер ... 179

Вход в ограду ... 180

Вход в ограду. Фрагмент ... 180

Фрагмент ограды. Вид изнутри ... 181

Фрагмент ограды. Вид изнутри ... 181

Вход в ограду. План и наружный фасад. Обмер ... 182

Вход в ограду. Разрезы. Обмер ... 182

Ограда. Вид изнутри, снаружи и сверху. Обмер ... 183

Западный фасад Ильинской церкви (разрез по переходу). Проект реставрации ... 184

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА ... 3

ВВЕДЕНИЕ ... 5

О НАРОДНОСТИ В РУССКОМ ДЕРЕВЯННОМ ЗОДЧЕСТВЕ ... 9

ПАМЯТНИКИ РУССКОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА В КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР ... 23

Успенский собор в Кеми ... 27

Кижский погост ... 53

Успенская церковь в Кондопоге ... 103

Волкостровская часовня ... 139

Ильинский погост на Водлозере ... 161

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... 185

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 289 МБ) (скан Электронекрасовки)

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 147 МБ) (скан GPU3 / rutracker)

22 июля 2025, 21:24

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий