|

|

Ополовников А. В. Сокровища Русского Севера. — Москва, 1989  Сокровища Русского Севера / А. В. Ополовников. — Москва : Стройиздат, 1989. — 367 с., ил. — ISBN 5-274-00335-4[Аннотация]

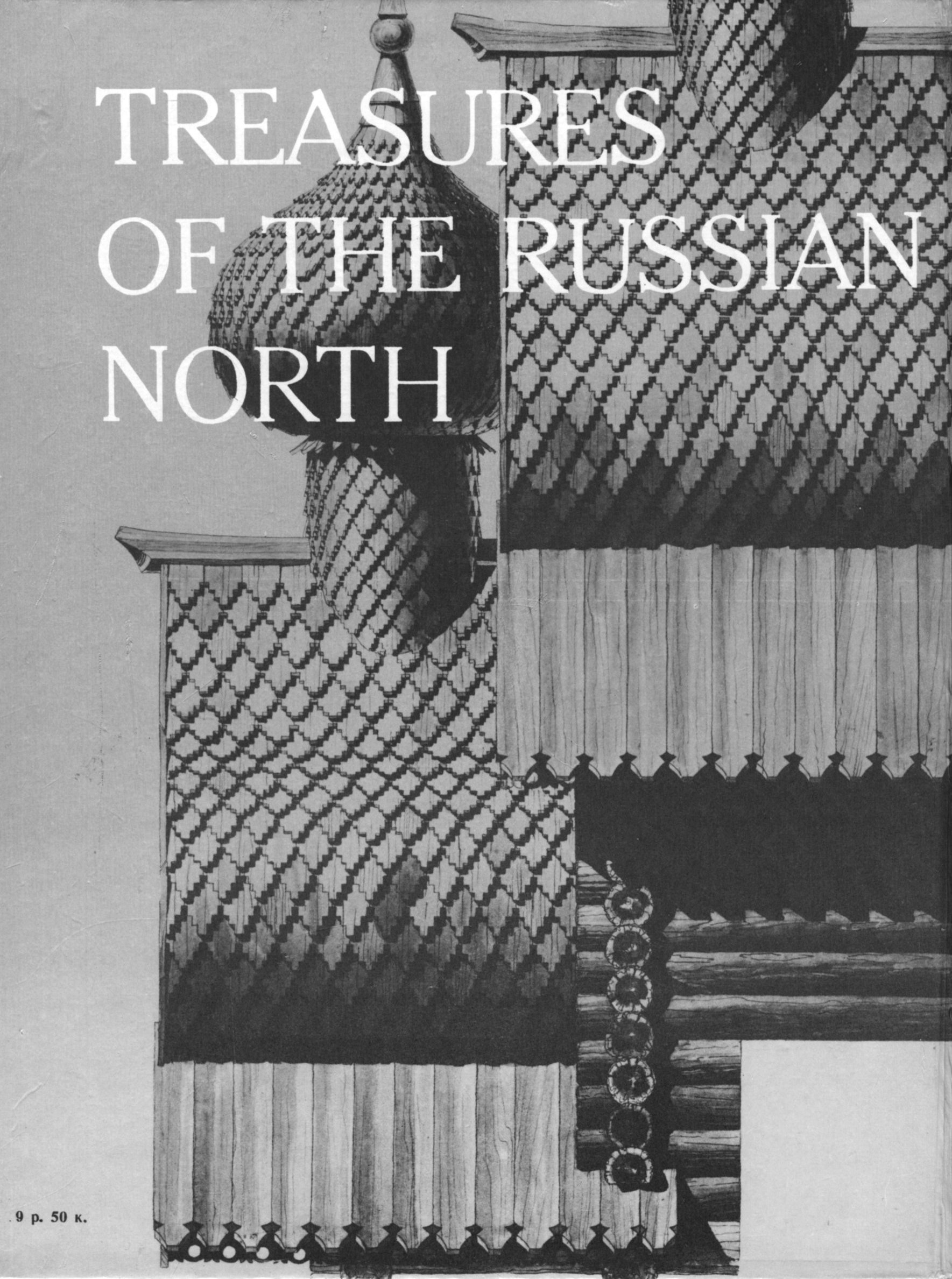

Рассказывается о замечательных памятниках русского деревянного зодчества, когда-то повсеместно находившихся на территории Древней Руси. Хранителем их в силу многих исторических причин стали северные районы России, включая Сибирь. Речь идет об ансамблях деревень и погостов, о крестьянских избах и хозяйственных постройках, о церквах и часовнях, о мостах и оградах, о мельницах и охотничьих избушках. Многие из них уже не существуют. В книгу включены материалы, посвященные не только малоизученным, но и ставшим всемирно известными памятникам. Они позволяют полнее раскрыть общерусские традиции деревянного зодчества и его местные особенности. Представлены не только натурные фотографии, но и обмерные чертежи памятников, а также их графические реконструкции.

Для архитекторов, искусствоведов и широкого круга читателей.

Обмерные чертежи, графические реконструкции и фотографии (кроме указанных в подрисуночных подписях) выполнены автором.

От автора

Эта книга — расширенное и измененное по своей структуре переиздание выпущенной в 1977 году небольшой книги «Русский Север». Здесь представлены самые разные произведения народного деревянного зодчества, начиная от всемирно известных шедевров архитектуры и кончая еще малоизученными и даже неизвестными в истории русской культуры памятниками. Разнообразна и география их размещения, охватывающая не только европейскую часть России, но и отдаленные районы Сибири.

Включенные в книгу памятники были исследованы на протяжении почти полувековой моей научно-реставрационной деятельности, половина которой — свыше двадцати лет — связана с работой в Центральном научно-исследовательском институте теории и истории архитектуры. Исследование и научная фиксация рассматриваемых памятников были бы не возможны без содействия со стороны Совета Министров Якутской АССР, Министерства культуры РСФСР, Союза архитекторов СССР и РСФСР, научно-методического совета по охране памятников Министерства культуры СССР, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в том числе и его отделений в Иркутской области и Якутии, Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР, объединений «Союзреставрация» и «Росреставрация», Ивановского государственного историко-революционного музея, Плесского государственного музея-заповедника, Якутского государственного краеведческого музея им. Ем. Ярославского.

Значительная часть представленных в книге памятников публикуется впервые.

Текст книги написан в соавторстве с моей дочерью, кандидатом архитектуры Е. А. Ополовниковой. Она же подготовила эту книгу к изданию.

Введение

На русской земле — в Беломорье и Обонежье, в Подвинье и Поонежье, в Вологодском крае и Новгородском, Костромском и Владимирском, в Ярославской, Калининской, а кое-где и в Московской области, в Сибири и Якутии — стоят, растерянно глядя на современный мир, памятники былой жизни: избы и амбары, большие и малые церкви, колокольни и часовни, некогда мощные крепостные башни. В старину таких построек на Руси было великое множество...

«Страной зодчих» назвал Россию Игорь Грабарь. Народные постройки— от крестьянской избы до плетня у околицы, от премудроверхого храма до малого креста на могиле — удивительно красивы и ладны. Каждая деталь и каждая линия в них осмысленны. Плотники издревле владели на Руси «всеми хитростями своего художества, срубая в прави́ло (по линейке) не только прямоугольные стены и кровли своих зданий, но и обделывая лесной материал в кружало (по циркулю), как требовалось при устройстве всякого рода лодок и морских судов»1.

____________

1 Забелин И. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. Русское искусство. — М., 1900. — С. 32.

Практическое назначение старинных деревянных построек, крупных ли, малых ли, у народа-зодчего всегда было связано с представлением о красоте мира. Польза и красота неотделимы в древнерусской архитектуре, как неотделимы они и в самой жизни человека. Тут важно отметить, что под красотой понималось не украшательское многоделье, а тонкое, сердцем прочувствованное и разумом осмысленное соотнесение частей и целого, мудрая простота форм и естественное изящество линий, то есть именно то глубинно-вдумчивое осознание архитектуры, которое делает ее не ремеслом, а искусством. Традиционные основы этого искусства свято оберегались каждым последующим поколением мастеров и вместе с тем оттачивались и отшлифовывались на протяжении веков, впитывая в себя достижения мировой архитектуры и преломляя их сообразно с незыблемыми заветами дедов и отцов. Так сформировалась особая, самостоятельная ветвь всей русской архитектуры — народное деревянное зодчество. Это было искусство, созданное путем накопления коллективного опыта и производящее огромное впечатление устойчивой мудростью традиций, единством стиля и глубиной идейно-образного содержания. Это была поистине общенациональная архитектура, впитавшая в себя суть мироощущения всех слоев русского общества, когда «и князья, и бояре, и духовенство, и народ, и дружины княжеские, и дружины боярские, и дружины городские, и дружина земская — все классы и все виды населения были проникнуты одним духом, одними убеждениями, однородными понятиями, одинаковою потребностью общего блага»2.

____________

2 См.: Лихачева В. Д., Лихачев Д. С. Художественное наследие Древней Руси и современность. — Л., 1971. — С. 6.

Это единение рождало национальное самосознание русского народа, глубоко проникая и разветвляясь корнями во всех слоях русского общества, отражаясь «в сгибе ума русского, в русском образе взгляда на вещи»3, влияя на все виды искусства и как генетический код предопределяя их самобытную общность и народность, понимаемые нами не как особое достоинство, а как «необходимое условие истинно художественного произведения»4.

____________

3 Белинский В. Избранные статьи. — М., 1965. — С. 23.

4 Там же. — С. 52.

Архитектура, как известно, всегда социальна и исторически обусловлена. Потому в разные периоды существования России по-разному проявлялись самобытные черты ее архитектуры, увядая порой под пластом привнесенных извне идей и форм. И уже от обратного — сочетался ли русской «код», национальное самосознание с новыми идеями и формами, давал ли он свои всходы — можно судить о прогрессивности этих идей и форм в истории русской архитектуры. Примеров здесь много. Приведем самый простой: зародившиеся на Западе барокко и классицизм получили в России свою самобытную интерпретацию, а вместе с ней и эпитеты «русское» (барокко) и «русский» (классицизм), отражающие генетическую, национальную суть их архитектурных образов, но не форм.

Расширение и укрепление мощи Российского государства в XVI—XVII веках, взятие Астрахани и Казани, присоединение сибирских земель, победа над польско-литовской интервенцией — все это влекло за собой и укрепление государственного аппарата, необходимого для удержания в повиновении народных масс. Демократические, республиканские основы жизни, зародившиеся когда-то на разрозненных землях русских княжеств, особенно в Новгородской республике, в условиях централизованного Московского государства стали быстро увядать. Все рельефнее выступала самодержавная направленность русской государственности. В полон прежде всего была взята церковь как важнейший идеологический аппарат государства.

Церковные нововведения, осуществленные в середине XVII века, наряду с усилением политической власти привели к массовому переселению недовольных на Север и в Сибирь. Переселенцы-раскольники рьяно придерживались древних традиций, свято оберегая их и в быту, и в искусстве, и в архитектуре. Вместе с тем они отстаивали и свои утраченные привилегии: старинное крестьянское право свободного передвижения, право землевладельцев на обрабатываемую землю, на общинное самоуправление. Им искренне были не понятны и чужды вводимые гражданские законы и меры, направленные на соблюдение порядка в государстве, но насильственно подчинявшие сознание необходимости, парализующей их волю и самостоятельность мышления.

Процесс закрепощения крестьян, усилившийся с образованием централизованного Русского государства, к концу XV века, спустя три столетия, становится гибельным для русского крестьянина, порабощая его не только физически, но и духовно. В 1760 году помещики получили право ссылать в Сибирь крестьян на поселение, а в 1765 — на каторгу. В 1767 году крестьянам было запрещено подавать жалобы на злоупотребления помещиков. За подачу таких жалоб разрешалось отдавать в солдаты. «...Вотчинник и помещик наряду с «духовным отцом» становился властелином ума, души, совести крестьянина», превращаемого тем самым в «быдло», — так писали об изменении положения русских крестьян советские историки5.

____________

5 См.: Маньков А. Г. Развитие крепостного права в России во второй половине XVII века. — М.—Л., 1962. — С. 403; Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. — М., 1977. — С. 32.

Начиная с 20-х годов XVIII века окончательно теряет свою самостоятельность и церковь, превращаясь в одно из бюрократических государственных учреждений — синод. Контроль над ним вверяется светскому лицу — обер-прокурору, названному в официальной инструкции 1722 года «оком государя и стряпчим по делам государственным»6. С начала XIX века само слово «церковь» в официальных документах заменяется «ведомством православного исповедания». Бывшая в прошлом духовно-идеологической основой русской жизни, призывавшая человека к внутреннему самосовершенствованию и самоконтролю, к осознанному действию во имя идеала, а не к слепой вере в абстрактный, недоосмысленный идеал, церковь примерно к середине XIX века окончательно «заземляется», обюрокрачивается, превращаясь из епархии «праведников духа» в епархию «чиновников в рясах». Даже благочестивый историк синода П. В. Верховский вынужден был констатировать, что «господство турок на православном востоке с 1453 года не могло так поработить веру и церковь, как их поработил в России синодальный режим»7.

____________

6 Никольский Н. История русской церкви. — М., 1930. — С. 140.

7 Там же. — С. 147.

Изменение содержания влекло за собой изменение формы. Простые и четкие, как сама природа, народные постройки, естественно зародившиеся еще в Древней Руси и веками выношенные ее терпеливым народом, в условиях подражающей европейской культуре Российской империи стали считаться «в подлом вкусе». Это пренебрежение к народным традициям привело к перестройке древних памятников. Негласному, но активному гонению подверглось и древнерусское деревянное культовое зодчество, названное «раскольничьей» архитектурой. Со второй половины XIX века под предлогом ветхости было уничтожено огромное число деревянных часовен, церквей, монастырей. Десятки и сотни скитов были разорены и разрушены до основания. В это же время началась почти повсеместная переделка деревянных церквей. Многие памятники были искажены до неузнаваемости или, выражаясь языком тогдашних церковников, «благолепно обновлены». А суть этих обновлений состояла в замене строгой, самобытной красоты показной пышностью. Характерным явлением для второй половины XIX века становится массовая постройка каменных церквей рядом с деревянными, а иногда и на месте их. На фоне новых церквей, построенных часто по стандартным проектам, рельефнее выступало строгое величие деревянных храмов и колоколен XVI—XVIII веков, хотя и заброшенных, но по-прежнему сохранивших свое образное значение.

«Как будто старались нарочно внушить мысль, что великое совсем не велико, как будто бы насильно стремились истребить в душе благоговение и сделать человека равнодушным ко всему», — так писал о забвении национальных традиций и форм в русской архитектуре Н. В. Гоголь8.

____________

8 Гоголь Н. В. Собр. соч. в 6 томах. — М., 1952. — Т. 6. — С. 52.

Физическое и духовное закрепощение крестьян, парализовавшее их мышление и творческую инициативу, привело к резкому расслоению российского общества, к отторжению народных масс от участия в развитии общенациональной культуры, ставшей, по существу, культурой дворянской. Новые формы русской архитектуры не были рождены в недрах народной души. Замечательные в городских ансамблях и дворянских усадьбах, они, привнесенные в деревянное зодчество, уродовали его. Утрачивалось тектоническое единство конструкций и формы, архитектурные детали приобретали иной, подражательный характер, нередко являясь бездумной имитацией форм городских построек. Сам характер народного зодчества, его идейно-художественный и образный строй радикально менялись, подчиняясь характеру и духу господствующей архитектуры того времени. При таких изменениях, понятно, все мотивы, формы и детали стилевой деревянной архитектуры были использованы механически и эклектично, в неумеренном изобилии и без элементарного художественного такта, вне всякой связи с традициями деревянного зодчества и характером архитектуры здания — просто как модное украшение, техническое новшество или то и другое одновременно.

Один из первых исследователей народного деревянного зодчества академик В. В. Суслов, посетивший в 80-х годах прошлого столетия Русский Север, писал: «И теперь трудно представить себе, до какого безвкусия дожил наш народ... Везде, где только является какая-либо возможность сделать обновление древней церкви или создать новую, лежит печать жалкого подражания современности. Большинство виденных мной церквей переправлены в такой степени, что затеряны не только детали их, но искажены и самые формы. Грустно думать, что за какое-нибудь столетие народ окончательно убил в себе все вековые традиции и даже не видит достоинств своего прошлого»9.

____________

9 Суслов В. В. Путевые заметки о севере России и Норвегии. — Спб., 1888. — С. 67.

Но не по замыслу народа засорялись и умерщвлялись живительные истоки его культуры, истоки его самосознания. На то были объективные причины. Как известно, бытие определяет сознание.

«Вряд ли найдется другая страна в мире, где бы крестьянство переживало такие страдания, такое угнетение и надругательство, как в России», — писал В. И. Ленин10.

____________

10 Ленин В. И. Маркс об американском «черном переделе». Полн. собр. соч. — Т. 10. — С. 60.

Однако в изменениях, происшедших в деревянном зодчестве под влиянием новых веяний, следует различать две основные тенденции, за каждой из которых скрыты разные творческие методы архитектуры, разное отношение к древним традициям и материалу и в конечном итоге разный уровень художественной культуры. В одних случаях, обычно более ранних, элементы стилевой архитектуры, проникая в народное зодчество, подвергались радикальной творческой переработке в рамках древних традиций и вплетались в архитектурную ткань всего здания органически как его неотъемлемые части. И это не только не нарушало цельности художественного образа здания, а обогащало и совершенствовало его, придавая ему, быть может с некоторым опозданием и наивностью, общий характер, созвучный сдвигам в эстетике всего русского народа, происшедшим на определенном историческом этапе (нарядность, жизнерадостность, гуманизм, гражданственность и т. п.).

В качестве яркого примера именно такого подхода к освоению мотивов и форм господствующей архитектуры можно привести чудесные избы Прионежья с их барочными наличниками на окнах и нарядными балясинами гульбищ, опоясывающими избяные срубы рельефным ожерельем, с богатой резьбой балконов, причелин, полотенец и других деталей. Примером творческого осмысления и освоения элементов господствующей архитектуры можно считать и своеобразное зодчество Среднего Поволжья с его замечательной резьбой.

Вместе с тем в деревянном зодчестве этого рода и этой поры явственно проступали признаки наступающего кризиса. Они сказываются в перегруженности, измельченности и огрублении декора, в самом факте появления декора только как украшения, в некоторых элементах формализма, когда, например, балконы делались без входов, ставни не закрывались и т. п. В характере этих построек архитектура стала надуманной, отчужденной от своего природного, функционально естественного корня.

Осмысление жизни, отраженное в традиционно народных образах архитектуры, раздумья и мироощущение крестьянина в новых постройках остались втуне; строгая слаженность форм подменилась или их упрощенностью, или (другая крайность) — мещанской выспренностью, претендующей на величие. Стремление к красоте подменилось стремлением к дорогому материалу. В подобных постройках нет и намека на вселенские раздумья крестьянина, нет чарующей простоты его мудрости.

Изба русского крестьянина — это не только его жилище, это его мир. Мир, в котором отражена вся Вселенная и определено свое место в ней. «Избяной литургией» назвал этот мир Сергей Есенин. Он же считал, что изба — «это символ понятий и отношений к миру, выработанных... отцами и предками, которые неосязаемый и далекий мир подчинили уподоблениями вещам их кротких очагов... Красный угол, например, есть уподобление заре, потолок — небесному своду, а матица — Млечному пути»11.

____________

11 Есенин С. Ключи Марии. — Собр. соч. в 3 т. — М., 1970. — Т. 3. — С. 141.

Проникновение в мир образов есть самый существенный, самый результативный способ изучения искусства любого народа (и русского, конечно, тоже). Архитектуре как искусству в этом мире образов принадлежит если не главное, то одно из главнейших мест. Именно такое отношение к архитектурным древностям утвердилось в среде реставраторов на рубеже нашего столетия. В это время были проделаны и первые опыты подлинной реставрации произведений деревянного зодчества, в которых утверждались принципы, прямо противоположные принципам клерикально-купеческого благолепия. Среди них церкви в селах Пучуга, Зачачье, Панилово, Верховье, Челмужи, колокольня в Цывозере.

В основе реставрации этих памятников лежала, с одной стороны, глубокая неприязнь самих реставраторов к пошлому украшательству, к убогим вкусам новых богатеев, которые «хотели пышностью закрасить свою подлость»12, а с другой — преклонение перед ясной простотой и национальной самобытностью русского деревянного зодчества, страстная любовь к нему, глубокое понимание его особенностей и традиций, умение разбираться в подлинном и наносном. На этих же принципах основана и современная методика реставрации памятников деревянного зодчества13.

____________

12 Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2 т. — М.—Л., 1964. — Т. 2. — С. 341.

13 Ополовников А. В. Реставрация памятников народного зодчества. — М., 1974; Он же. Реставрация памятников русского деревянного зодчества. Автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра архитектуры. — М., 1976.

Чтобы проникнуть в потаенную суть народного деревянного зодчества, надо понять его. Понять и полюбить. Полюбить «не простой любовью глаза и чувственным восприятием красивого, а... самою правдивою тропинкой мудрости, на которой каждый шаг словесного образа делается так же, как узловая завязь самой природы... Люди должны научиться читать забытые ими знаки. Должны почувствовать, что очаг их есть та самая колесница, которая увозит пророка Илью в облака. Они должны постичь, что предки их не простыми завитками дали нам фиту и ижицу, они дали их нам как знаки открывающейся книги в книге нашей души. Человек по последнему знаку отправился искать себя. Он захотел найти свое место в пространстве»14.

____________

14 Есенин С. Указ. соч. — С. 145, 147.

Произведения архитектуры вбирают в себя (и отражают) не только эстетические взгляды народа, уровень и строй его жизни, но и — самое главное — то своеобразие восприятия мира, которое присуще обычно нации в целом и взаимосвязано со всем ходом ее исторического развития. Потому для нас деревянное зодчество — не суммарный (даже и многогранный) набор тех или иных сооружений, глядя на которые мы можем представить себе, как жил наш народ в прошлом, а главное и прежде всего — материальное воплощение его духовной сущности. Но чтобы понять эту сущность, надо разобраться в самом деревянном зодчестве, как явлении подлинно народном, и суметь отличить его от строительной культуры иного рода, взращенной на совершенно иной социально-исторической почве. Словом, архитектурно-художественная и философская суть памятника — единственно, что всегда самобытно и интересно в любой национальной архитектуре.

Вот в этом и главное — понять памятники русского деревянного зодчества, чтобы покоряли они нас не масштабами своими и затейливостью форм, а строгой красотой истинного искусства.

Памятники народного деревянного зодчества вне зависимости от своего назначения — будь то избы, мельницы, амбары или церкви — чем-то похожи друг на друга, и не случайно, ибо корневая основа у них одна: архитектурно-художественное и конструктивно-техническое единство сооружения.

В народном деревянном зодчестве слитность конструктивно-технического назначения и архитектурно-художественного звучания дерева видна всюду. Она и в правдивой красоте текстуры самого дерева, и в контрастных сочетаниях по-разному обработанных поверхностей отдельных деталей и отдельных частей здания.

Она и в холодных, серебристых оттенках ели, и в теплом, золотистом цвете сосны с ее живым, никогда не повторяющимся рисунком янтарной сердцевины, и в светлой оболони с ее неторопливым чередованием темных мутовок и муаровыми переливами просвечивающих волокон.

Она же в способности гладких деревянных плоскостей, поставленных под разными углами, по-разному отражать свет, давая богатую игру световых бликов, и в умелом использовании этого свойства для достижения эффектных контрастов. Игра света и тени не допускает монотонности здания, которая всегда неизбежна при однородном материале.

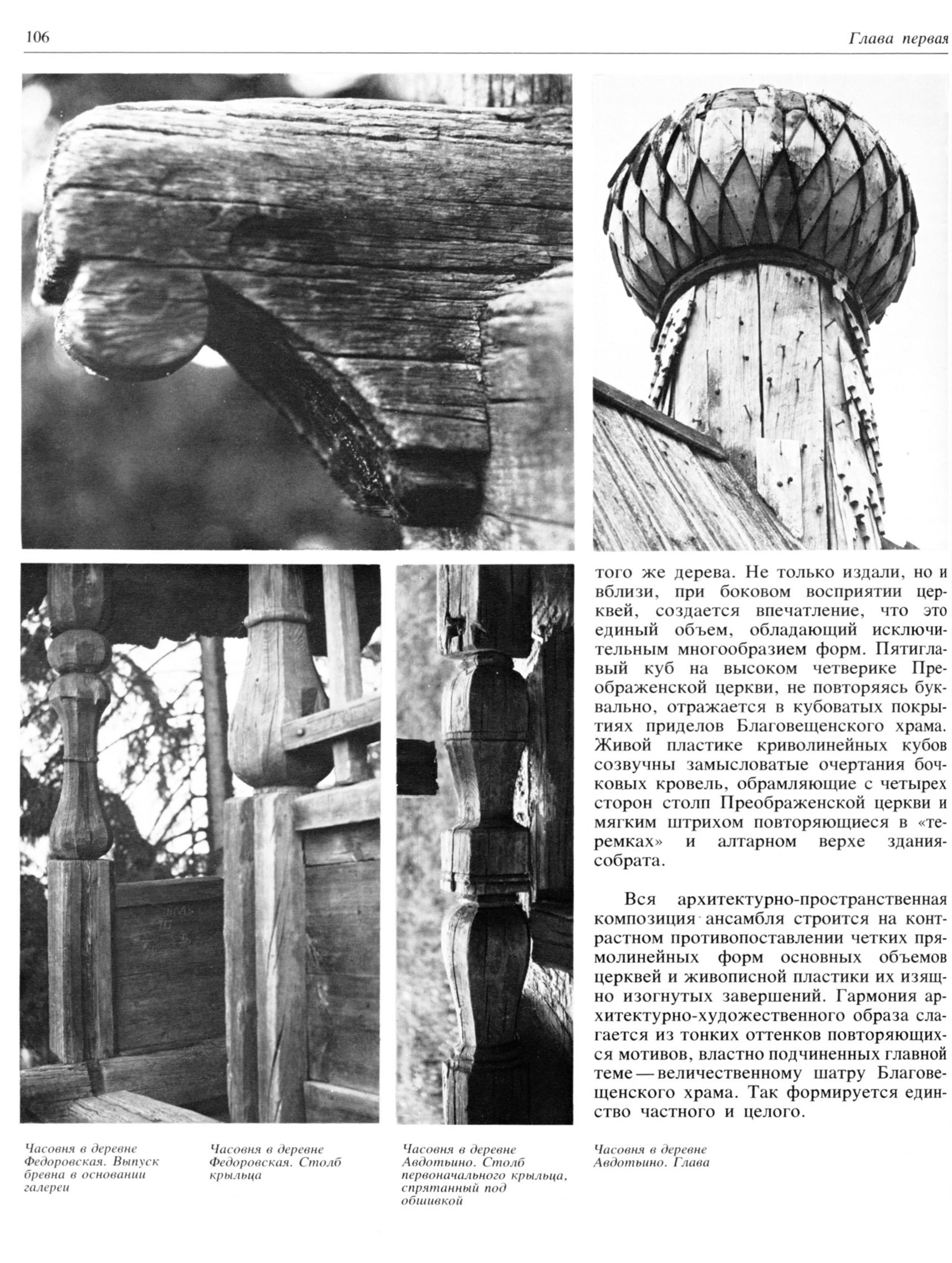

Эта же особенность видна и в резьбе несущих столбов, насыщенной контрастами крупных упругих линий и мелких ритмичных узоров, и в мерцающих отблесках каркасных конструкций, оконных косяков и чешуйчатых кровель, в скульптурной пластике любой детали, сделанной рукой большого мастера одним только топором, и в разнообразном сочетании всевозможных оттенков, которыми так богаты произведения народного деревянного зодчества.

Подобных примеров можно привести великое множество. Но и тех, что тут есть, вполне достаточно, чтобы видеть то истинно реалистическое в своей основе, естественное и неподдельное отношение к дереву, раскрывающее все лучшие его качества, отношение, которое определяет сам характер, специфику и своеобразный дух народного зодчества и делает его именно тем, чем оно является.

Стремление раскрыть эту глубинную суть русского деревянного зодчества и явилось причиной создания нашей книги. Оно же обусловило и характер подбора памятников. Каждый из них обладает такими особенностями, которые в своем единстве полно и разносторонне раскрывают богатую палитру средств художественной выразительности, применявшуюся древними мастерами.

Словом, наша задача — не внешне формальное ознакомление с различными приемами деревянного зодчества, но изучение на конкретных памятниках творческого метода мастеров прошлого, изучение их умения находить художественную форму, в совершенстве воплощающую идейное содержание замысла.

В книгу включены памятники, расположенные в самых различных уголках России: в центральных ее районах и Сибири, в Беломорье и Обонежье, на Северной Двине и Мезени. Среди них — и общепризнанные шедевры, и малоизученные здания, и до последнего времени неизвестные, выявленные в 1980-е годы. Понятие «неизвестный» может быть отнесено не только к памятникам, но и к географической среде размещения некоторых из них, например, к заполярным землям Якутии. Здесь, в низовьях Индигирки, по сей день стоит самая северная в стране часовня. Столь же нова для ученых и церковь клетского типа на Алазее (междуречье Индигирки и Колымы). Ознакомление с этими памятниками дает возможность расширить и обогатить само понятие «русское деревянное зодчество», причем не только количественно, но и качественно, точнее и ярче выявляя изменения и устойчивость древних традиций народного зодчества в той или иной части России, контрастнее оттеняя особенности уже известных и общепризнанных шедевров деревянной архитектуры, помогая глубже осознать и прочувствовать величие силы их образов.

Мы рассматриваем памятники не по их типологической принадлежности (жилые, хозяйственные, культовые и другие сооружения), а по географии их размещения. Такой прием позволяет конкретизировать особенности той или иной региональной архитектурной школы или традиции, показать ареал их распространения и степень трансформации по мере удаления от места возникновения.

В этой книге хотелось бы раскрыть перед читателем многоликость прекрасного, которое кроется не только во всемирно известных памятниках, но и в порой незаметных, простых постройках. Надо только суметь увидеть их, разглядеть их внутреннюю красоту — подлинную, правдивую и реалистичную. Ту самую, что озаряет человека целительными лучами радости и дарит ему величайшее из земных богатств — участие в празднике жизни.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора ... 5

Введение ... 6

Глава первая. Онежский край ... 12

Музей-заповедник «Кижи» ... 26

Обонежье ... 60

Поонежье ... 88

Глава вторая. Беломорье ... 116

Глава третья. Северодвинское поречье ... 160

Глава четвертая. Центральные земли России ... 226

Глава пятая. Сибирь ... 298

Заключение ... 356

Словарь специальных терминов ... 361

Список литературы ... 365

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 155 МБ)

Скачать издание в формате djvu (яндексдиск; 12 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. Если вы являетесь правообладателем и хотите закрыть доступ к данному изданию, пишите по адресу 42@tehne.com.

12 июня 2014, 17:08

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий