|

|

Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. — Москва, 1998  Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада / Эрвин Панофский ; Перевод с английского А. Г. Габричевского ; Общая редакция и послесловие В. Д. Дажиной. — Москва : Искусство, 1998. — 363 с., ил. — (История эстетики в памятниках и документах). — ISBN 5-210-01373-1

Книга крупнейшего американского искусствоведа посвящена выявлению сущности Ренессанса как уникального явления в истории, культуре и искусстве. Автор показывает, из каких специфических черт складывается феномен Возрождения, и на многочисленных примерах из области изобразительного искусства, архитектуры, литературы и сочинений философов-гуманистов рисует картину духовной жизни Европы.

От издательства

Замысел этого издания возник еще в конце 1960-х годов. Тогда же был сделан перевод Александром Георгиевичем Габричевским, профессором Московского университета, знатоком культуры и искусства Итальянского Возрождения.

Работа над книгой длилась многие годы, в ее подготовке принимали участие как редакторы издательства Ирина Яковлевна Цагарелли и Регина Васильевна Тимофеева, так и ведущий специалист по искусству европейского Возрождения профессор Московского университета Виктор Николаевич Гращенков.

Издательство выражает глубокую признательность всем, кто помог этой книге увидеть свет.

В. Д. ДажинаЭ. ПАНОФСКИЙ И ЕГО КНИГА «РЕНЕССАНС И «РЕНЕССАНСЫ» В ИСКУССТВЕ ЗАПАДА»

Der liebe Gott steckt im Detail.

Современная история искусства как самостоятельная научная дисциплина, благополучно пережив столетие своего развития, опять оказалась на перепутье. Выбор метода исследования, определение позиции историка искусства по отношению к другим родственным научным дисциплинам и предмету исследования сейчас не менее актуальны, чем сто лет назад, когда только определялись контуры молодой науки. На исходе XX столетия насущной стала потребность самоопределения, исторической оценки пройденного пути и его критического анализа с тем, чтобы прояснить свои возможности и перспективы.

Когда Э. Панофский (1892—1968) пришел в науку, в ней преобладали или крайний эмпиризм, та «чистая визуальность», которая оставляет исследователя один на один с произведениями искусства, сужая поле его деятельности музейным знаточеством, или весьма отвлеченная «наука об искусстве» (Kunstwissenschaft), развивавшая идеи немецкой философской мысли и эстетики рубежа столетий. В начале своей научной карьеры Панофский был вовлечен в круг идей, волновавших его коллег в Германии и Австрии. В научных кругах этих стран и в университетских центрах, особенно в Вене, Берлине, Магдебурге, Лейпциге и Гамбурге, были сосредоточены лучшие художественные и интеллектуальные силы тогдашней Европы.

Первоначальная карьера Панофского никак не была связана с историей искусства. В 1910-х годах он изучал право в университете Фрайбурга, затем увлекся филологией и древними языками, что было в традициях немецкой университетской науки, и только к двадцатым годам определился в своем интересе к истории культуры и искусства. После защиты диссертации о художественной теории Дюрера (Dürer Kunsttheorie, vornehmlich in ihrem Verhältnis zur Kunsttheorie der Italiener. Berlin, 1915) Панофский был приглашен на должность приват-доцента в недавно открытый Гамбургский университет, в котором проработал до 1933 года, получив должность профессора в 1926 году. Научная карьера Панофского складывалась более, чем благополучно. Живя в Гамбурге, он сблизился с Аби Варбургом, библиотеку которого постоянно посещал. Здесь он познакомился с другом и помощником Варбурга Фрицем Закслем, ставшим во время его болезни хранителем библиотеки и организатором Варбургского университета. В 1919 году с согласия семьи Варбурга Заксль перевел библиотеку под крыло Гамбургского университета, при котором она просуществовала до 1933 года, когда после прихода к власти фашистов институт и библиотека переехали в Лондон. Библиотека была гордостью Варбурга, он сравнивал ее с «сейсмографом», фиксирующим малейшие сдвиги в культуре. На ее полках книги по теологии соседствовали с книгами по истории и истории искусства, труды по философии стояли рядом с фамильными дневниками и алхимическими руководствами. В бурной атмосфере молодой Веймарской республики Заксль организовал на базе библиотеки лекции, приглашая ученых самых разных научных областей, но объединенных общим интересом к истории культуры и различным формам ее проявления. Многие из прочитанных здесь докладов затем публиковались в «Записках Варбургской библиотеки».

В атмосфере, сложившейся вокруг Варбурга, сформировался научный метод Панофского, позднее названный «иконологией» и во многом определивший лицо современной истории искусства. Панофский считал себя прежде всего историком культуры и подходил к пластическим искусствам как к весомой составляющей необъятного, но единого пространства культуры, в котором помимо искусства существовали язык, философия, религия, наука и герменевтика. Определяющее значение для формирования научных взглядов Панофского имели традиции классической немецкой философии в лице В. Гегеля и И. Канта, особенно последнего, труды и деятельность Я. Буркхардта и метафизика В. Дильтея. Панофскому было близко гегельское понимание единства феномена культуры, в котором искусство, обладая своей спецификой и языком, выступает как объективизация абсолютной идеи, как частичная реализация «мирового духа». Однако отвлеченное философствование не было присуще Панофскому, он стремился иметь дело с конкретным историческим материалом, с живым «текстом» истории, чтение которого так захватывает и волнует. В этом смысле работы Я. Буркхардта попадали в круг его научных интересов. Имея дело с исторической реальностью, Буркхардт попытался понять феномен итальянского Возрождения во всей совокупности определявших его явлений. Он всячески подчеркивал свою отстраненность от культурной истории по Гегелю, скептически относился к теоретическим моделям исторического развития. Не занимаясь специально историей искусства, Буркхардт отводил ей особое место в своих исследованиях. Его путевые наблюдения в «Чичероне» обнаруживают живой интерес к проблемам формы и отдельным художественным индивидуальностям. В центре внимания Буркхардта-ученого всегда был ренессансный человек и ренессансная культура, ставшие главным предметом его синхронного анализа эпохи. Изучение индивидуального сознания через его проявления в жизнедеятельности общества, через современные идеи, философию, верования, гражданские институты, формы государственного устройства, через моду, увлечения и вкусовые пристрастия, как и многое другое, было очень близко исследовательским намерениям Панофского, который считал, что «иконология» призвана вычленять из массива культуры те основополагающие принципы, которые обнаруживают себя в религиозных и философских взглядах, в глобальных отношениях личности и общества, в формах языка, в науке и искусстве, то есть те отношения, которые «бессознательно выявлены личностью и выражены в произведении».

Не меньшее значение для самоопределения Панофского как ученого имели «философия жизни» и «понимающая психология» немецкого историка культуры и философа В. Дильтея. Выступая против современного ему позитивизма и естественнонаучной методологии в истории, философия Дильтея была направлена на поиски фундаментальной идеи, позволяющей рассматривать исторический процесс как единое развитие «объективного духа». Он вводит в научный обиход новое понятие «науки о духе» (Geisteswissenschaften) в противовес «науке о природе» (Naturwissenschaften). «Каждое отдельное переживание жизни, — писал Дильтей, — есть вместе с тем проявление ее общих черт... Любое слово, предложение, любой жест или формула вежливости, любое произведение искусства и исторический эпизод являются осмысленными, потому что люди, которые выражают себя через них, и те, кто их воспринимает, имеют нечто общее; индивидуальность всегда действует, думает и творит в общем пространстве культуры и только это позволяет ее понимать». Для Дильтея важно было интуитивное постижение историком духовной целостности эпохи, его «понимающая психология» (этот термин был введен в работах Шпарнгера) направлена на непосредственное переживание внутренней связи душевной жизни, которая воспринималась Дильтеем телеологически, что восходило к «Критике способности суждения» И. Канта. Кант понимал искусство как целесообразность без цели, игру ради удовольствия, а не для получения пользы. Согласно Канту, человек благодаря способности к созерцанию и созиданию прекрасного приобретает свободу по отношению к разуму и по отношению к природе. «Любое эстетическое суждение, — писал он, — обладает телеологической ценностью, то есть реализует в субъекте конечную цель универсума, заключающуюся в стремлении к единству духа». Для Дильтея «понимание исторического развития достигается в первую очередь тогда, когда ход истории оживает в воображении историка в своих глубочайших моментах». По его мнению, для того чтобы восстановить событие в его собственном смысле, необходимо вступить с ним в диалог, человечество должно говорить с человечеством через пространство и время: лицом к лицу. Чтобы достичь способности вести диалог с иной культурой, надо прийти к пониманию исторической ситуации и далеких событий на возможно более широком уровне значений, воспринимая их как бы «панорамным», объемным зрением. Только в общем контексте можно понять частное событие и его значение, в равной степени общее можно понять лишь при внимании к каждой отдельной, даже самой незначительной детали. «Целое, — считал Дильтей, — существует для нас только через понимание составляющих его частей. Понимание всегда находится между этими двумя отношениями». Позднее, формулируя три составляющие своего иконологического метода, Панофский вспомнит «круговую методологию» Дильтея, его понимание развития духа как единого процесса, к постижению которого можно прийти лишь от частного к общему и от общего к малейшему факту жизни. Дильтеевская теория «переживания» как творческого акта историка, который, полагаясь на собственный научный опыт или движимый интуицией, «восстанавливает» картину жизни, ее психологически и эмоционально осмысливает, вошла важной составляющей в методологию Панофского, смягчив ее видимую схоластику.

В научной и специальной литературе первых двух десятилетий XX века одно из первых мест занимали попытки философского обоснования анализа искусств, в частности живописи, и осмысления его с точки зрения философских категорий. Ведущей проблемой была проблема интерпретации языка искусства и его содержания, поиски точек отсчета в понимании автономности искусства и вместе с тем его взаимосвязи с иными видами творчества и интеллектуальными усилиями эпохи. Еще в начале века Г. Титце задавался вопросом о методологических основах «науки об искусстве», считая, что, с одной стороны, любое произведение искусства есть документ истории, как архивные тексты, например, с другой стороны, оно обладает большой степенью независимости, являясь феноменом, подчиняющимся своей собственной логике. С его точки зрения, между практикой истории искусства и ее теоретическим обоснованием должно быть теснейшее взаимодействие. Эти две составляющие историко-художественной деятельности в своем взаимодействии направлены на решение одной задачи — создание новой иконографии, первой ступенью которой, ведущей к раскрытию содержания, должен стать формальный анализ.

В начале века одновременно с триумфальным шествием формального метода Г. Вёльфлина по университетским кафедрам и изданиям по искусству все более настойчивой была оппозиция к его «основным понятиям» и теории стилей. Оппозиция формальному методу Вёльфлина развивалась в двух основных направлениях: это критика «основных понятий» как абсолютных категорий анализа любой формы, их оторванность от содержания произведения и других, помимо формальных, побуждений к его созданию; и уязвимость тезиса «один стиль — одна эпоха», что противоречило реальной картине развития искусства. В определенном смысле оппозицией к Вёльфлину была попытка А. Ригля найти некую общую «движущую силу» истории искусства, какой стала для него «художественная воля» (Kunstwollen). Именно Kunstwollen определяет характер стиля той или иной эпохи, обуславливая своей направленностью его генетические видоизменения. В основу развития искусства и его форм Ригль кладет пространственное восприятие, считая, что именно его характер отличает, например, архитектуру Ренессанса от барокко или любой другой эпохи. Под влиянием Ригля в своей ранней работе, посвященной немецкой средневековой скульптуре, Панофский намечает эволюцию скульптуры от античности к Новому времени, анализируя отношение пластики к пространству (Die deutsche Plastik des elften bis dreizehnten Jahrhunderts. V. 1—2. München, 1924). Особым завоеванием новоевропейского искусства Панофский считает присущее ему чувство единой целостной массы (под массой он понимает соединение нераздельных частей, равноценных форм и функций), незнакомое античности. Это чувство массы теснейшим образом связано с особым пониманием пространства, целостная трактовка которого достигается лишь в Ренессансе, обретая в барокко потенцию к безграничному развитию.

Проблемы методологии волновали Панофского с самого начала его научной карьеры. Не случайно одними из первых его публикаций были критические эссе, посвященные «Kunstwollen» Ригля (Der Begriff des Kunstwollen // Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 14, 1920) и «основным понятием» Г. Вёльфлина (Heinrich Wölfflin: Zu seinem 60. Geburtstage am 21 Juni 1924 // Hamburger Fremdenblatt, Juni 21, 1924).

Благодаря Фрицу Закслю, который слушал лекции М. Дворжака в Вене, Панофский мог как бы из первых рук познакомиться с идеями автора столь привлекательного для него тезиса — «история искусства как история духа» (Kunstgeschichte als Geistesgeschichte), который Дворжак постулировал в 1920 году. «Искусство, — писал он в статье «История искусства как история духа», — состоит не только из развития и изменения формальных задач и проблем; оно всегда в первую очередь есть выражение идей, правящих человечеством в его истории не меньше, чем в его религии, философии и поэзии; искусство — есть часть общей истории духа». В «Идеализме и натурализме в готическом искусстве» (1918), работе, ставшей вехой в понимании сущности средневекового искусства, Дворжак интерпретировал готическую скульптуру как выражение «духа эпохи», характерного для культурного феномена Средневековья, привлекая для этого тематические аналогии и параллели между разными проявлениями культуры, как это будет делать Панофский в своей работе «Готическая архитектура и схоластика» (1951). Следуя заветам Дворжака, Панофский, рассматривая структуру средневековой философской риторики, характер изложения и язык схоластических текстов, показал, что методы школьной схоластики с ее строгим разделением частей, их иерархическим соотношением и гармоническим примирением противоположностей сродни системе художественного мышления архитекторов готических соборов, во множественности деталей сумевших сохранить и заставить звучать единый и цельный в своей структуре архитектурный образ. Панофскому были близки идеи Дворжака и его понимание истории искусства как части общего развития человечества Zeitgeist (духа времени — термин, который ввел еще Гегель). Вместе с тем для Дворжака формальный анализ и изучение развития стилей являлись основными задачами истории искусства как науки (Kunstgeschichte вместо Kunstwissenschaft). Сохраняя приверженность выработанной им концепции «истории искусства как истории духа», Дворжак был блестящим фактологом, знал, чувствовал и умел понимать произведение искусства через его формы и присущий именно искусству язык. Он не уставал повторять, что необходимо вернуться к «исследованию фактов истории искусства» и предостерегал от опасности культурно-исторических «конструкций», которыми так увлекались многие его коллеги (морфология истории Шпенглера, герменевтика у Дильтея, извечная драма творца у Зиммеля и пр.).

Вряд ли стоит сомневаться в том, что одной из фундаментальных задач истории искусства как науки является историческое изучение образов, составляющих смысл искусства и рожденных его формой, их изменения и жизни в различных культурах и цивилизациях. Для рубежа веков было характерно увлечение лингвистикой, изучение языка как «естественной» системы знаков и понятий, выявление зависимости языковой природы от исторического времени и места, его обусловленность культурными и социологическими ценностными ориентирами. Так был открыт путь к семиотике, к изучению способа «репрезентации образа». История искусства, вырабатывая законы своего научного метода, стояла перед схожими проблемами поиска языка науки, способного объяснить способы «репрезентации» художественного образа.

Развитие археологии, потребность в точной музейной атрибуции, систематизация коллекций, написание научных каталогов, интенсивное развитие медиевистики, открытие и изучение раннехристианских памятников — все это огромное поле деятельности историков искусства и археологов нуждалось в точных научных методах анализа содержания, определения тем и образов произведений искусства, их классификации. Не случайно именно в начале XX века интенсивно развивается иконография, составляются тематические индексы, описывается типология, главным образом христианских памятников. Постепенно иконография вычленяется в самостоятельную дисциплину в рамках истории искусства, носящую, правда, вспомогательный характер. Однако иконографическое исследование памятников искусства, особенно древнего, нуждалось в более глубоком содержательном наполнении. Помимо визуального определения темы или сюжета изображения исследователи занимались и более глубоким анализом содержания, то есть шли по пути его интерпретации, пытаясь проникнуть в суть изображения, объяснить символическое, аллегорическое или концептуальное значение образа. Проблема интерпретации, особенно раннехристианских памятников, вызвала массу разных толкований и противоречивых суждений, что заставило исследователей строить более аргументированную систему доказательств, прибегая к текстам, аналогиям с иными формами искусства, используя часто самые разные источники из области религии, философии, литературы, частной жизни. По существу, иконологический метод Варбурга и Панофского вышел из недр иконографии, расширившей свои возможности до более глубокой интерпретации содержания произведений искусства, вовлекая в круг анализа самый разный материал — исторического, религиозного, мировоззренческого свойства. По этому пути шел еще И.Тэн, привлекавший в анализ произведений искусства историческую и культурную ситуацию эпохи. В том же направлении двигался Дворжак, который, опираясь на формальный анализ, стремился поставить произведения искусства в определенный контекст, связать их с философскими и религиозными тенденциями времени. Его разносторонний анализ творчества Эль Греко или мастеров итальянского Возрождения, особенно Микеланджело, до сих пор сохраняет не только научную актуальность, но и поражает точностью и остротой восприятия произведений искусства. Иконография все больше стала приобретать статус критической методологии, что вызвало потребность в научном обосновании достигнутых перемен, что и привело к рождению метода, названного «иконология».

В отличие от других научных направлений, иконология имеет точное место и время своего рождения. В заключении лекции, прочитанной в Риме в октябре 1912 года перед аудиторией X Международного конгресса истории искусства и посвященной анализу цикла фресок в Палаццо Скифанойя в Ферраре, А.Варбург назвал используемый им метод изучения космологического содержания зодиакальных изображений цикла «иконологическим анализом». Метод Варбурга состоял в смелом «переходе границ» исследования. Для постижения смысла образа или для более полной его интерпретации он вторгался в самые разные сферы культуры и исторической жизни — от семейных дневников до астрологического символизма; раздвинув границы собственно истории искусства, он вышел в беспредельные пространства культуры. В отличие от Дворжака или Юлиуса фон Шлоссера, с которыми иногда сравнивают Варбурга и внимание которых было направлено на интерпретацию больших исторических периодов и стилей (готика, Ренессанс, барокко), он интересовался деталями, внимательно вглядываясь в частные проявления индивидуального гения, поставленного в «ситуацию изменения и конфликта». Свою недолгую творческую жизнь (Варбург умер в 1929 году) он всецело посвятил одной проблеме, которую с увлечением разрабатывал, — трансформации античных образов и тем в культуре Ренессанса. Его диссертация, написанная еще в 1913 году, была посвящена интерпретации картин С. Боттичелли «Весна» и «Рождение Венеры». В многочисленных лекциях и немногих эссе он искал и находил взаимосвязи искусства с жизнью и культурой породившего его общества, в частности, его интересовали вкусы и художественные пристрастия флорентинцев времени правления Лоренцо Великолепного. В круг его наблюдений попадали приметы частной жизни, взаимоотношения между заказчиком и художником, практические цели и побудительные причины появления того или другого произведения искусства, наконец, аргументированная, основанная на знании исторических текстов (документы архивов, семейные хроники, автобиографии) связь искусства с социальным окружением.

Часто метод Варбурга называют «Kulturwissenschaft» (вместо Kunstwissenschaft) и видят в нем возможность выхода из той изоляции, в которой оказалось формальное или метафизическое изучение «чистого искусства». «Историко-художественные анализы, которые делал Варбург, — писал Э. Гомбрих в своих воспоминаниях, — выводят образы прошлого из изоляции и небытия, оживляя сам процесс их развития... Память как абстрактная кладовая общей человеческой истории дает самые разные ответы на разные ситуации».

Варбург с большой серьезностью и требовательностью относился к своей работе, он видел в произведении искусства «человеческий документ», который можно понять только через «психологическое ощущение» во всех его исторически предопределенных «противоречиях» («противоречие» было его любимым словом). Одно время он считал концепцию «полярностей» своим изобретением, пока не нашел ее у Гёте и Ницше, а также у Фрейда. Гомбрих вспоминал обостренность восприятия действительности Варбургом (ведь шла первая мировая война, когда он попал в сумасшедший дом!), полярность его душевных состояний «между рациональным и иррациональным, ...фантастическое сочетание блестящего остроумия и мрачной меланхолии». Не случайно в круг его интересов попали Леонардо да Винчи и Дюрер, в личности и творчестве которых он видел полярные столкновения между старым и новым, между Аполлоновским и Дионисийским началом человеческого гения. «Как Лютер был полон страха перед космическими знамениями, — писал Гомбрих, — так в представлении Варбурга «Меланхолия» Дюрера еще не была свободна от страха перед античными демонами».

К сожалению, Варбург не довел до конца свою работу над гравюрой «Меланхолия» Дюрера. Когда он заболел, Заксль обратился к Панофскому с просьбой помочь ему закончить и подготовить к изданию начатое Варбургом исследование. По словам Гомбриха, они работали вместе, следуя плану и идеям Варбурга. В результате появилась одна из лучших иконологических штудий гравюры Дюрера, блестящая демонстрация возможностей иконологического метода (Dürer «Melencolia I»: Eine quellen- und typengeschichtliche Untersuchung. Studien der Bibliothek Warburg 2. Leipzig/Berlin, 1923). Панофский навсегда сохранит привязанность к изящным, построенным на игре интеллекта и блеске эрудиции иконологическим штудиям, интерпретирующим запутанные метаморфозы античных тем и образов на протяжении Средних веков и Возрождения. В 1930 году он опубликовал исследование, посвященное трансформации образа Геркулеса от античности к Ренессансу через его многочисленные смысловые метаморфозы в Средние века (Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst. / Studien der Bibliothek Warburg 18. Leipzig/Berlin, 1930). Совместно с Закслем они написали большое исследование о «жизни» классических образов в Средние века (Classical Mythology in Medieval Art. — Metropolitan Museum Studies, 4, 1933), вышедшее уже в Америке в серии «Записок Метрополитен музея».

Если знакомство с Варбургом и тесные контакты с его библиотекой и институтом определили методологические основы научной деятельности Панофского, то знакомство с философией «символических форм» Э. Кассирера оказало гипнотизирующее воздействие на содержание его метода и конечные цели исследовательских усилий. Эрнст Кассирер занимал должность профессора философии в Гамбургском университете с 1919 года, став его ректором в 1930 (до 1933) году. Он сблизился с кругом Варбурга, часто бывая в его библиотеке. Здесь он познакомился с молодым приват-доцентом Панофским, став на долгие годы его покровителем и другом. Нарушив негласные традиции немецких университетов, Панофский в течении нескольких лет ходил на лекции Кассирера по философии «символических форм», регулярно встречаясь с ним в библиотеке Варбурга, где они оба читали лекции. Кассирер был близок Варбургу и Панофскому в общей для них потребности понять и найти объяснение различным проявлениям человеческого духа, наиболее полно реализующего себя в сфере культуры. «То, что мы называем реальностью... — писал Кассирер, — есть поэма, зашифрованная замечательным неведомым писателем; если мы сможем распутать головоломку, мы откроем Одиссею человеческого духа, который в удивительном заблуждении спасается от самого себя, вместо того, чтобы себя искать».

Не скрывая своей принадлежности к неокантианству, Кассирер идет дальше, постулируя существование единого «мира культуры», в котором идеи практического разума становятся созидающими мир принципами. Согласно Кассиреру, все законы, религиозные представления, все выражения языка и художественные образы есть символы, созданные мышлением в процессе постижения мира. В начале своей научной деятельности, занимаясь философскими проблемами науки, он разрабатывал теорию понятий или «функций» в научном мышлении и пришел к выводу, что любая мысль ограничена специфической формой выражения. В 1920-х годах, как раз в период общения с Панофским, он приходит к созданию оригинальной философии культуры, согласно которой все формы мышления есть символические формы, его главной исследовательской задачей стало изучение «разнообразных символических форм и их интерпретация в пространстве человеческой культуры».

На протяжении шести лет Кассирер разрабатывает свою концепцию философии культуры и публикует три тома «Философии символических форм» (1923—1929). Каждый из томов был обращен к различным проявлениям культуры, которые Кассирер определял как «символические формы»: языку, мифу и феноменологии познания. Согласно его философии, язык как особая «символическая форма» есть «магическое зеркало, которое отражает и преображает (искривляет) формы реальности по своим собственным законам». Аналогичным образом он понимает и миф как «символическую форму», не столько отражающую реальность, сколько ее творчески видоизменяющую. «Здесь мы опять, — пишет Кассирер, — видим, как внутреннее напряжение между субъектом и объектом, между «внутренним» и «внешним» постепенно разрешается и как новая промежуточная реальность, обогащаясь и изменяясь, появляется между этими мирами». Именно эта срединная реальность является реальностью познания: «это медиум, — писал Кассирер, — через который все формы, созданные различными ветвями культуры, должны пройти». Нет иной реальности в понимании человека, чем та, что существует в «символических формах» пространства, времени, числа, причины и пр., и «символических формах» мифа, языка (общего понятия), искусства, науки, которые творят свои собственные контексты, только в их формах реальность и может быть воспринята. Человек живет не только в физической реальности, но и в «символической вселенной. Язык, миф, искусство и религия являются частью этого универсума. Они суть различные грани символической паутины, рожденной человеческим опытом... Человек не может воспринимать физическую реальность как она есть, лицом к лицу, кажется, что она отступает пропорционально символической активности человека». Любая символическая форма — слово, математическая формула, произведение искусства — суть интерпретатор, переводящий чувственный образ в интеллектуальный контекст.

Между методом Варбурга и Кассирера много общего: и тот, и другой рассматривают жизнь форм в их исторической перспективе с тем, чтобы прийти к созданию цельной картины культуры. Морфология человеческого духа должна привести к общей Kulturwissenschaft. Согласно Кассиреру, человеческая культура состоит из множества проявлений, существующих в разных пространствах культуры и имеющих разные цели. Если мы захотим объяснить результаты этих проявлений, то столкнемся с видимой невозможностью привести их к общему знаменателю. Философский синтез означает нечто иное: мы имеем дело не с единством результатов, а с единством действия, единством созидающего процесса. Эта форма человеческой активности, по мнению Кассирера, определяется кругом «humanity» или культуры.

Искусство в системе «символических форм» Кассирера не есть лишь «имитация реальности, а суть ее символическое постижение». Собственно искусству в философии культуры Кассирера не уделяется специального внимания, оно упоминается лишь как иллюстрация одной из многих «символических форм».

После появления первого тома «Философии символических форм» Кассирер призвал коллег добавлять исследования в предложенной им рубрике, рассматривая разные области познания как «символические формы». Одним из первых на призыв Кассирера откликнулся Панофский, который написал свою нашумевшую работу «Перспектива как символическая форма» (Die Perspektive als «symbolische Form». Vorträge der Bibliothek Warburg 1924—25. Leipzig/Berlin, 1927). Оптическая передача пространства в живописи, построенная по законам математической линейной перспективы, была и остается до сих пор предметом многочисленных споров, научных дискуссий, полем столкновения полярных суждений. Панофскому удалось доказать, что ренессансная перспектива была не только способом передачи глубинного пространства на плоскости, но и выражением пространственных представлений, характерных для Возрождения и связанных с миропониманием эпохи. Единое однородное пространство воспринималось как идеальный континуум для пребывания в нем пластически однородных масс. Следуя теории Кассирера, Панофский считает перспективу «символической формой», в которой духовное значение обретает конкретный чувственный образ и становится важнейшим составляющим этого образа. В этом дискурсе важна не столько попытка выявить определенную систему пространственного восприятия, сколько понять способы ее взаимодействия с иными «символическими формами» — языком, философией, религией, наукой. По мнению Панофского, ренессансный способ организации живописного пространства был синхронным той культуре, в которой он появился и стал визуально-пластическим выражением одной из ее «символических форм». В своей работе о перспективе он попытался рассмотреть одну из многих визуальных форм с разных точек зрения — с формальной, философской и культурологической, видя в перспективе одновременно «чувственную и интеллектуальную форму выражения».

К середине 1920-х годов определился круг исследовательских интересов Панофского, одновременно достаточно локальный (от античности к Ренессансу, за пределы которого он практически не выходил) и чрезвычайно широкий, так как охватывал колоссальный материал культуры в его исторической перспективе. Вслед за Варбургом, он пытается определить границы своего метода, найти ему наиболее четкую и ясную характеристику, привести накопленный за десятилетие опыт к научной системе доказательств.

Главной работой, написанной Панофским уже в Америке, где он обосновался после 1933 года, стали его «Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве Возрождения» (1933), в которых достаточно полно репрезентируются возможности нового метода. В отличие от иконографии, иконология выводит интерпретацию произведений искусства на более высокий уровень значений, обращаясь не к общеизвестным фактам и текстам, а к малоизученным источникам, ищет не прямые, а опосредованные связи между искусством и культурой эпохи. Стремясь установить научные критерии иконологического анализа, Панофский выделяет три уровня интерпретации произведений искусства. Первый уровень носит эмпирический характер и является предиконографическим описанием того, «что» и «как» изображено: то есть он предполагает определение первичных художественных и сюжетных мотивов произведения. Второй уровень представляет собой собственно иконографический анализ в традиционном значении этого слова: это интерпретация «вторичного или условного значения», определение сюжета изображения на основе знания традиций и правил изображения тех или иных тем, образов, аллегорий, символов. Это вторичное или общепринятое значение можно понять при знакомстве с литературными текстами. Наконец, последний, третий уровень интерпретации Панофский определяет как «иконологический», позволяющий связать данную творческую индивидуальность и конкретное произведение искусства с более широким кругом значений, имеющим отношение к «нации, периоду, классу, религиозным и философским представлениям эпохи». Для того чтобы понять природу произведения искусства и его смысл на третьем, «иконологическом» уровне, историку искусства необходимо обладать обширной эрудицией в самых разных областях гуманистического знания, уметь вычленить из потока явлений «основные тенденции гуманистической мысли», понять, как они соотносятся с конкретными историческими обстоятельствами культуры и с личной психологией творца. Последнее с необходимостью подразумевает знание и понимание литературных и визуальных «текстов» и традиций. Понимая чистые формы, мотивы, образы, первичные символы и аллегории как утверждение основополагающих принципов культуры, историк искусства призван интерпретировать все эти элементы в категориях философии «символических форм» Кассирера. В отличие от иконографии, иконология является методом интерпретации, «исходящим, — как пишет Панофский, — скорее из синтеза, чем из анализа. Как правильное определение мотивов является условием верного иконографического анализа, так и правильный анализ образов, «историй» и аллегорий является необходимым этапом в иконологической интерпретации — по крайней мере в тех случаях, когда мы имеем дело с произведениями искусства, в которых представлен весь спектр значений и есть прямой переход от мотива к содержанию».

По мнению Панофского, каждый уровень интерпретации требует от исследователя определенного уровня знаний и профессиональных навыков. Так, для первого, «доиконографического» уровня интерпретации необходимо знать историческую эволюцию стилей, быть знакомым с событиями и явлениями истории искусства. Иконографический анализ подразумевает знание традиционной типологии тем и мотивов, исторические условия их возникновения, знакомство с литературными источниками (например, содержанием древних мифов, евангельскими текстами), специфическими темами и понятиями. Наконец, последний уровень интерпретации — иконологический — требует от интерпретатора высшего профессионального пилотажа и обладания «синтезирующей интуицией», знакомства с основными тенденциями в развитии человеческой мысли, проявляющими себя в личной психологии творца и в общем мировоззрении эпохи. Иконологический метод начинается там, где кончается начальное изучение формы и содержания произведения искусства, там, где возникает научная потребность понять и объяснить его внутренний, часто скрытый смысл. Суммируя свои методологические выкладки, Панофский пишет: «Историк искусства должен убедиться в том, что то, что он считает сущностным значением произведения или группы произведений, на которое он обратил свое внимание, то, что он считает главным, является вместе с тем существенным и для других свидетельств цивилизации, современной времени создания работы или группы работ: свидетельств политического, социального, религиозного, поэтического свойства, присущих личности, периоду или стране изучения... И в этом изучении сущностного значения сходятся различные гуманитарные дисциплины с тем, чтобы совместно достичь результата, вместо того, чтобы быть служанками друг другу». Для Панофского иконология является методом интегральной интерпретации произведения искусства во всей полноте исторического контекста, но с анализом содержания как ее главной цели. Сначала необходимо интерпретировать памятник искусства во всей полноте его специфических форм и их языка, которые являются носителями содержания, затем уяснить «мотивы» содержания — темы, «истории», символы и аллегории — и, наконец, понять произведение как симптом определенной ситуации в истории культуры и истории идей. Каждая ступень интерпретации имеет свой фундамент, свое основание исследования: на первом уровне — история стилей, приемов и форм языка искусства, на втором — история иконографической типологии, на третьем — история культур в их последовательной трансформации. В итоге произведение искусства должно пониматься и анализироваться на основе того, что Панофский называет «история традиции». «Я боюсь, — пишет Панофский в заключении, — что нет другого решения этой проблемы, как использовать в смешении исторические методы, если возможно, в самом общем виде: мы должны спросить себя, является или нет символическое значение данного мотива частью установившейся изобразительной традиции, ...можно или нет символическую интерпретацию соотнести с определенными текстами или согласовать с идеями, сохраняющими жизнь в данный период и могущими быть знакомыми художникам (насколько они были широко распространены) ...и насколько распространенной была такая символическая интерпретация в исторической ситуации и личных склонностях отдельного мастера».

Наиболее частым упреком, обращенный к Панофскому и его методу, был упрек в отходе от предмета изучения — собственно произведения искусства, обладающего специфическим художественным языком и эстетическими значениями, упрек в определенной схоластичности его выкладок. Так, Ж. Базен сравнил методологию Панофского со средневековой экзегезой Священного Писания, состоящей из трехступенчатого прочтения священного текста: буквального, иносказательного (тропологического) и анагогического, ведущего к познанию трансцендентного начала в любом изображении. Однако эти упреки скорее могут относиться к последователям Панофского, излишне прямолинейно воспринявшим его методологию, чем к нему самому. Достаточно прочесть любое из его иконологических эссе, особенно в «Этюдах по иконологии», его «Раннюю нидерландскую живопись: ее истоки и характер», «Проблемы иконографии Тициана», наконец, «Ренессанс и ренессансы», чтобы понять, насколько тонко воспринимает Панофский поэтическую и образную природу произведений искусства, как точно видит часто мельчайшие детали и повороты смыслов, умеет сохранить поэтическую ауру произведения. Не случайно он писал о том, что история искусства имеет дело с ушедшим временем, его бледным отсветом, поэтому мастерство историка и заключается в том, чтобы силой своего воображения и интуиции проникнуть в прошлое и оживить его. В свое время В. Фридлендер отмечал особое видение Панофского, правда, отличное от глаза «знатоков» и коллекционеров. В «Истории искусства как гуманитарной дисциплине» Панофский особо подчеркивал значение и роль формального анализа. «В произведении искусства, — писал он, — форма может быть оторвана от содержания: соотношение цвета и линий, света и тени, объемов и планов как зримого спектакля должно быть понято как носитель более, чем просто визуального значения».

С самого начала своей научной карьеры он в равной степени интересовался как формой, так и содержанием произведений искусства, видя в них выражение основных тенденций в развитии человеческой мысли: «эмоциональные пристрастия и обычаи мышления, общие для целой культуры». С его точки зрения, содержание и форма в равной степени выражают историческое самочувствие эпохи. В подходе к реальному произведению искусства все три уровня анализа являются взаимосвязанным и неразрывным процессом. И все же, в анализе последнее слово остается за иконологией. Формальный и иконологический методы можно сравнить метафорически: первый в своем анализе формы использует микроскоп, уделяя внимание каждой отдельной детали, второй, ища общего взгляда, использует телескоп, стремясь рассмотреть дальнее горизонты, широкую панораму явлений. Начиная с Панофского, все больше историков искусства перешли от микроскопа к телескопу, используя исключительно панорамное зрение. Сам Панофский не только не пренебрегал формальным анализом, а считал его принципиально важным на пути к точной интерпретации, подчеркивая, что только из единства формального и иконологического методов может родиться верное понимание произведения искусства как «символической формы»

Для Панофского интерпретация смыслов и анализ трансформации их значений были в некотором роде увлекательной игрой, от которой он получал истинное удовольствие, погружаясь в лабиринты смыслов, угадывая и постигая их причудливые метаморфозы. В том азарте, с которым он углублялся в поиски все новых и новых значений хорошо известных античных и христианских аллегорий и символов (Imago Pietatis, Bound Eros, Veritas Filia Temporis и пр.), он напоминал охотника. Будучи философски образованным, он a priori понимал произведение искусства как философскую сущность, но не буквально, как параллель доктрине или какой-либо философской категории, а в более широком плане, в плане близости характеру мышления, философской методологии и пр. Так, анализируя взгляды Галилея на искусство или значение неоплатонизма в творчестве Микеланджело, Тициана и Бандинелли, Панофский исходил из обычного для иконологии метода поиска «общих принципов» в философии, науке и в художественной деятельности, точек соприкосновения в системе мировосприятия и принципов мышления.

«Созданное человеком, — писал в свое время Кассирер в «Эссе о человеке», — ...подвержено изменению и разрушению, причем не только материальному, но и ментальному. Даже сохранившись, оно теряет свой первоначальный смысл. Реальность всего созданного не физическая, а символическая, поэтому она не перестает нуждаться в осмыслении и переосмыслении. Именно здесь и начинается работа истории... Среди этих смешанных и статичных форм, этих окаменелых творений человеческой культуры история открывает своеобразные динамичные импульсы. Талант великого историка состоит в том, чтобы заставить факты fiori (цвести), все явления сложиться в единый процесс, все статичные вещи и институции наполнить созидательной энергией». Панофскому, как никому другому, удалось обойти опасные рифы сухой схоластики, сделать сложнейшую и многоплановую интерпретацию произведения искусства захватывающе увлекательной как для исследователя, так и для читателя.

* * *

Книга Панофского «Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада» давно пережила свой звездный час, став важнейшей вехой в истории изучения и осмысления Возрождения как явления общеевропейской культуры. Изданная в 1960 году Институтом истории искусства университета в Упсале, она сразу же вошла в научный обиход, став в равной мере обязательной как для тех, кто занимается культурой и искусством Средних веков, так и для тех, чей круг научных интересов простирается чуть дальше — от Возрождения к Новому времени. Столь большой резонанс книги был предопределен не только научным авторитетом автора, но и остротой поставленных в ней проблем, весьма спорных и актуальных в то время. В некотором смысле книга стала как итогом собственных размышлений автора о путях эволюции европейской культуры от поздней античности к Новому времени, так и эпилогом затянувшегося спора о Возрождении — его истоках, сущности и исторической специфике.

Поводом для написания книги, обычным в научной практике Панофского после переезда его в Америку, стал курс из десяти лекций, прочитанный им в рамках Готтемановских чтений при Упсальском университете в Швеции в 1952 году. С изяществом и блеском, всегда присущими Панофскому как оригинальному и творческому мыслителю, он объединил разные, на первый взгляд случайные аспекты культуры Возрождения общей идеей синтеза, когда разрозненные впечатления, наблюдения и интерпретации укладываются в цельную картину эпохи. В основу книги были положены четыре первые лекции, серьезно переработанные и существенно дополненные в плане расширения и углубления научного аппарата, излюбленных Панофским ссылок на оригинальные тексты, развернутых примечаний, включающих самый разнообразный материал, позволяющий не только понять глубину и широту авторской эрудиции, но и услышать голоса коллег Панофского, в полемику с которыми он неоднократно вступает. К сожалению, остальные шесть лекций, затрагивающие проблемы культуры зрелого и позднего Возрождения, а также вопросы интерпретации различных форм ее проявления, так и остались неопубликованными. Многие из затронутых в них тем уже обсуждались Панофским в более ранних работах, особенно в «Этюдах по иконологии», были частично опубликованы позднее, как, например, «Иконография Камеры ди Сан Паоло Корреджо» (1967) или «Различные аспекты надгробной скульптуры» (1967).

Культура Возрождения всегда была в центре исследовательских интересов Панофского, что укладывалось в традиции классической истории искусства. Его мало волновали другие периоды, а если он и обращался к ним, как, например, к античности или к творчеству Н. Пуссена, то лишь в связи с Ренессансом, углубляя и расширяя представления об этом неисчерпаемом для исследования периоде. В русле традиций Варбургской школы он исследует жизнь и трансформацию античных образов, символов и аллегорий в ренессансном искусстве, в совершенстве пользуясь возможностями иконологического метода интерпретации.

Каждая историческая эпоха заключает в себе редкостное и каждый раз особенное сочетание уходящего или уже ушедшего и нового, приходящего ему на смену. Уходящее не отмирает, не исчезает безвозвратно, а остается в глубинах генетического «сознания» культуры, в ее тайниках, которые могут быть вновь неожиданно и странным образом открыты. Опираясь на результаты иконологических интерпретаций, используя богатую эрудицию во всех областях европейской культуры, полагаясь на свою научную интуицию и воображение историка, Панофский выстраивает грандиозное здание истории западноевропейского искусства от поздней античности через Средние века к началу Возрождения. Откликаясь на развернувшиеся дискуссии вокруг происхождения и сущности европейского Ренессанса XV—XVI веков, Панофский уже в названии книги недвусмысленно заявил о своей позиции, написав «Ренессанс» с прописной буквы «Р», тем самым выделив его по отношению к другим «ренессансам», которые периодически давали о себе знать в различных проявлениях европейской культуры на протяжении Средних веков. Панофский сумел показать на множестве самых разных примеров, как спорадически возникает и вновь исчезает гуманистическая, восходящая к античности концепция литературы (ее Панофский называет «протогуманизмом») и особая направленность искусства, названная им «проторенессансом», синтезирующая тенденции готического натурализма и классической античности. На каких бы частных моментах культуры или искусства ни останавливался Панофский, он всегда «держит в уме» объединяющую все главы книги идею об единстве общеевропейского пространства культуры, в котором особое место, среди всех прочих, занимала античность, никогда полностью не исчезающая из этого пространства. Насильно отброшенная в период становления христианской цивилизации, она пропитала ее полностью, проявляясь в текстах, политических пристрастиях, культурных ориентирах и в пластических искусствах с тем, чтобы прийти к триумфальному Возрождению в конце XIV—XV столетиях.

Вступая в полемику с медиевистами, вытесняющими Возрождение из XV века (вспомним Й. Хёйзингу и его «Осень средневековья»!), Панофский ставит вопрос о научной периодизации и ее относительности, считая, что историческое время теснейшим образом связано с пространством, причем не столько физическим, сколько пространством культуры. Специально касаясь актуальности и неразрешенности проблемы Возрождения в истории искусства, он пунктирно намечает полярные и радикальные точки зрения своих оппонентов, исходящие главным образом из среды медиевистов. Эпицентром многих споров были периоды перехода, то есть начала Возрождения для Италии и остальной Европы и его конца. Панофский доказательно определяет границы перелома началом XV века, определенно называя 1410—1420 годы. Он сознательно ограничивает свои исследовательские усилия двумя, как он пишет, «предварительными вопросами»: существовало ли такое явление, как Ренессанс, начавшийся в Италии в XIV веке, распространивший свои классицистические тенденции на изобразительное искусство и архитектуру в XV веке и позднее наложивший отпечаток на всю культурную деятельность остальной Европы; а если существовало, то чем отличалось от тех волн культурных «возрождений», которые имели место в Средние века.

В качестве доказательства существования Ренессанса как исторического периода, имеющего локальные границы, Панофский обращается к современникам того времени, внимательнейшим образом вслушивается в их голоса, анализируя отношение к своему времени и его оценку, начиная с Петрарки, Боккаччо, ранних гуманистов, вплоть до Вазари, чью несомненную заслугу он видит не столько в новизне суждений, сколько в систематизации того, что уже было наработано до него.

С точки зрения Панофского, «ощущение «метаморфозы», свойственное человеку Возрождения, было большим, чем просто перемена в его сердце; эту перемену можно описать как опыт, интеллектуальный и эмоциональный по содержанию, и почти религиозный по характеру». Заключая анализ интеллектуального и культурного самочувствия людей на заре Возрождения, Панофский особо подчеркивает, что «самосознание Ренессанса необходимо воспринимать как объективное и отличительное «обновление» даже в том случае, если будет доказано, что это был «самообман».

Обращаясь ко второму из «предварительных вопросов», Панофский уточняет и расширяет его содержание. Можно ли, спрашивает он, обнаружить качественные или структурные различия в противовес только количественным, для того чтобы отличить не только истинный Ренессанс от более ранних, видимо, аналогичных ему «возрождений», но и отличить эти более ранние «возрождения» друг от друга. В поле его зрения попадает Каролингское возрождение (VII век), Оттоновский ренессанс (X—XI века), ренессанс XII века, классицизм школ Реймса и Шартра XIII века, причем Каролингское и Оттоновское возрождения можно воспринимать как во многом схожие культурно-исторические феномены, так же как ренессанс XII века и классицизм французской готики или итальянского Проторенессанса имеют во многом схожую природу.

В Средневековье, особенно раннем, античность не разделялась на языческую или христианскую, по мере удаления во времени они воспринимались в общем культурном пространстве «ушедшей древности». Панофский особо отмечает, что как каролингские мастера, так и мастера при дворе Фридриха II или Оттонов, черпали из всех доступных им источников, как материальных, так и умозрительных. Наряду с римскими, пользовались раннехристианскими и «субантичными» прототипами, «будь то книжная миниатюра или камеи и монеты; как и в архитектуре, здесь не делалось существенного различия между языческой и христианской античностью».

Действующий в Средние века принцип отношения с античностью Панофский назвал «законом разделения», по которому в образах средневекового искусства происходит «смысловой сдвиг». Этот принцип действовал в двух случаях: когда классическая форма или образ наделялись неклассическим христианским содержанием (как, например, Геркулес в образе аллегории Силы на Пизанской кафедре Никколо Пизано) или, наоборот, когда образы классической мифологии облекались в неклассическую форму (например, в миниатюрах, когда Парис, Венера или Аполлон предстают в средневековых рыцарских или придворных одеяниях). Панофский объясняет это тем, что средневековые скульпторы или золотых дел мастера имели перед глазами античные формы, но не были знакомы с текстами, а иллюстраторы были знакомы с текстами, но не всегда были знакомы с классическими формами. Только в итальянском Возрождении эти два направления объединились, благодаря расширению, с одной стороны, гуманистической образованности и знания текстов, а, с другой стороны, интерес к античности пробудил археологические знания, тягу к коллекционированию древностей и изучению памятников.

Рассматривая эволюцию по отношению к античности в Средние века, Панофский выделяет два взаимосвязанных, но разнонаправленных процесса — «протогуманизм» и «проторенессанс». Проторенессанс был характерен для Средиземноморского региона и его продвижение в Европу было направлено с юга на север, более того, Проторенессанс касался в первую очередь пластических искусств и наиболее полно проявил себя в архитектуре и скульптуре, а позднее — в живописи. Обращая внимание на «глубинный классицизм» школы Реймса, он особо отмечает, касаясь при этом одного из наиболее спорных научных вопросов, начиная еще с лекций Л. Куражо, работ Э. Жерара, И. Фиренса-Геварта или В. Гендеккера, обратное влияние Франции на Италию, в частности, на те районы, где у власти были норманны. Антикизирующие тенденции, усилившиеся при Фридрихе II, были следствием не только его личной инициативы и политических пристрастий, но и логики того развития, которое наметилось во Франции, в школах Реймса и Шартра. С точки зрения Панофского, вершина средневекового классицизма была достигнуты в рамках зрелого готического стиля.

Помимо Проторенессанса, охватившего архитектуру и изобразительные искусства, Панофский вычленяет из общего потока средневековой культуры «протогуманизм», характерный в первую очередь для языка, литературы и образования заальпийских регионов Европы — северных провинций Франции, Бургундии, Западной Германии, Нидерландов и особенно Англии. Он рисует широкую панораму увлечений антикизированными формами, темами и образами в средневековой литературе, особенно в поэзии, отмечает вхождение античных тем и сюжетов в исторические хроники и литературные произведения, не только написанные на латыни, но и на вульгаре.

«Возможно ли, — спрашивает Панофский, — различить разницу... между Ренессансом с прописной буквы «Р» и средневековыми возрождениями, которые я предлагаю называть «ренессансами» с маленькой буквы? Вопрос этот, — продолжает он, — заслуживает положительного ответа, ибо... два средневековых возрождения были ограничены и преходящи; Ренессанс же был всеобщим и устойчивым». Согласно Панофскому, недолговечность средневековых ренессансов была связана с последующим относительным, а в Северных странах абсолютным отходом от художественных и эстетических традиций классического прошлого как в искусстве, так и в литературе. В Средние века к классическому миру подходили не исторически, а прагматически, как к чему-то далекому, но все еще живому, поэтому потенциально полезному и потенциально опасному. После Ренессанса роль классической древности в европейском сознании будет едва уловима, но всепроникающа и изменится только с переменой европейской цивилизации как таковой.

Касаясь проблемы влияния итальянской живописи треченто на остальную Европу, Панофский отмечает неравномерность развития разных видов искусства: в Италии между 1320 и 1420 годами наибольшее значение имели изменения, коснувшиеся прежде всего живописи и ознаменовавшие разрыв с «maniera greca» и переход к новому стилю Джотто, Дуччо и их последователей. С его точки зрения, европейская живопись, особенно в середине XV века, была уже немыслима без итальянского влияния. Именно в миниатюре сошлись итальянизм и готический натурализм Франции, вместе открывшие путь новому искусству Севера.

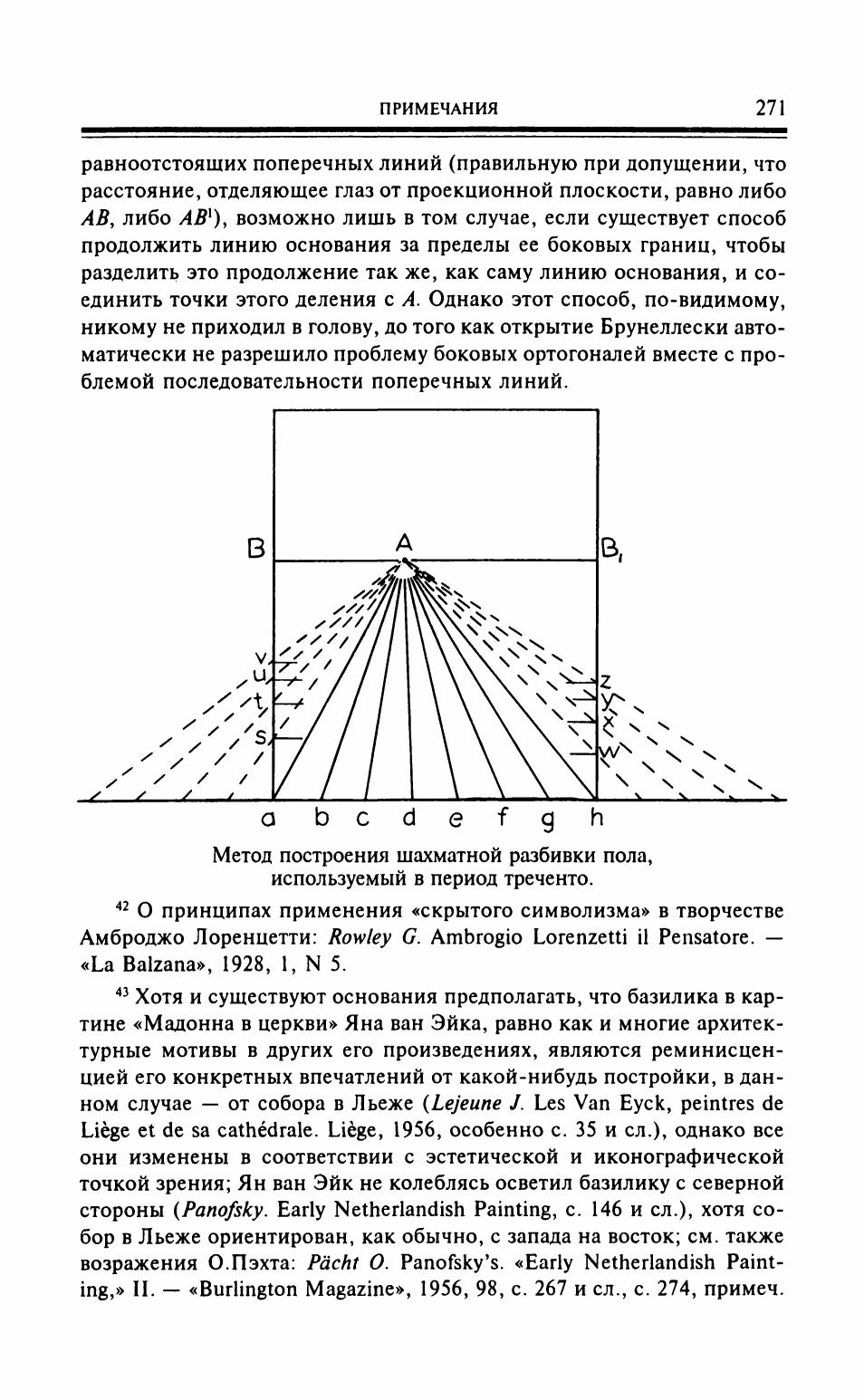

Контрапунктом его анализа реформы Джотто и Дуччо, творчество которых он называет дихотомичным, то есть составляющим две стороны одного процесса, является новое понимание пространства, столь важное для ренессансного искусства. Здесь Панофский вступает в область, прекрасно разработанную им еще в 1924—1925 годах, так же как и анализ «классических» мотивов у Пьетро Лоренцетти, в частности, изображение путти, восходит к его же эссе в «Этюдах по иконологии» и совместной с Закслем работе «Классическая мифология в средневековом искусстве». На рубеже XIV—XV столетий две линии развития, говоря условно — итальянская и французская, сходятся в «интернациональном стиле», общем для всех европейских стран, сходятся с тем, чтобы, начав с нулевой точки, истинный Ренессанс смог вступить в свои права.

Обсуждая проблему трансформации античных образов в искусстве Италии XV столетия, Панофский особое внимание уделяет взаимодействию и одновременно расхождению искусства Италии и Нидерландов. При многих схожих процессах развитие ренессансной культуры Италии и Севера расходилось в «направлении мутационной энергии». Для Италии определяющей была новая жизнь классических форм и образов, изменение их содержания под влиянием гуманистического знания и неоплатонизма. В Нидерландах и на Севере новое искусство рождается «вне античности», развивая готический натурализм. Классическая античность присутствует в культуре, прежде всего в литературных текстах и философии, но не затрагивает художественный язык и характер эстетического переживания.

По мнению Панофского, к 1460-м годам «идеальный классический стиль» занял господствующее положение не только в архитектуре и скульптуре Италии, но и в живописи. Обосновывая свою точку зрения, Панофский обращается к «археологическому классицизму» Мантеньи, анализирует влияние неоплатонизма на живопись Пьеро ди Козимо и Боттичелли, подкрепляя свои выводы обращением к литературным источникам и современным текстам. На основе небольшого, построенного на нюансах, экскурса в классический Ренессанс XVI века он приходит к выводу о том, что только в нем ушла в прошлое боязливая разобщенность в отношениях с античностью, родилось ее свободное и адекватное восприятие, временная дистанция была преодолена.

Отношение Возрождения к классической древности было окрашено ностальгией, которая родилась «как из отчуждения, так и из чувства близости», которые испытывали ренессансные мыслители и художники, считавшие себя прямыми наследниками и продолжателями древних. Интерпретируя содержание античных образов в Ренессансе, увлеченно прослеживая их метаморфозы, Панофский останавливается на феномене «контаминации», используя этот лингвистический термин для характеристики развития и трансформации античных образов в Средние века (как образ Митры или Геркулеса) и в Возрождении (например, образ Венеры у Боттичелли). Однажды созданные, античные образы свободны к изменению, как в плане формы, так и содержания, и начинают жить своей собственной жизнью, независимой от породившей их культуры. Переосмысление мотивов, как показал Панофский в своих многочисленных иконологических штудиях, может происходить разными путями, направленность которых зависит от многих сопутствующих обстоятельств. Наиболее фундаментальные культурные и духовные изменения Панофский определяет феноменом «реинтерпретационные контаминации» (или смысловые контаминации), когда происходят кардинальные сдвиги, а изменение смысла образа или группы образов носит символический и идеологический характер (как, например, фигура Христа в позе римского императора, изображающая Спасителя, или история Геркулеса как аллегория спасения). Читая Панофского, нельзя не поражаться глубиной и широтой его эрудиции, содержательная наполненность его даже самой небольшой статьи впечатляет. Он с равной степенью свободы пишет о пластических искусствах, об интерпретации его образов и форм, о литературе, философии, науке. Среди других историков искусства Панофский считался наиболее авторитетным ученым, рассматривающим свой предмет как составляющую обширного поля интеллектуальной и культурной истории, его работы интересны и полезны представителям самых разных гуманитарных дисциплин, но прежде всего историкам искусства и культуры.

Влияние методологии Панофского и близких к нему тенденций было наиболее сильным в 1930-е годы, вспыхнув с новой силой в послевоенный период, что было связано с широкой эмиграцией немецких историков искусства в Америку и Англию, где образовались крупные и самостоятельные иконологические школы, учитывая активную преподавательскую деятельность «отцов-основателей» иконологии — Э. Панофского, Э. Гомбриха и Р. Виттковера. Иконологический метод Панофского не является застывшей системой определенных приемов интерпретации. Он подразумевает постоянное развитие и расширение интерпретационных возможностей, что во многом зависит не только от эрудиции исследователя или восприимчивости зрителя, но и от общего развития гуманитарных дисциплин, их информационного и содержательного наполнения. «Во многом, — писал Дж. К. Арган (и с ним трудно не согласиться), — иконологический метод Панофского... можно определить как наиболее современный и эффективный из историографических методов, открывший, помимо всего прочего, большое будущее для развития как экспериментальной, так и эзотерической линии науки».

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I. «ВОЗРОЖДЕНИЕ» — САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ САМООБМАН?.. 6

Глава II. РЕНЕССАНС И «РЕНЕССАНСЫ».. 42

Глава III. I PRIMI LUMI: ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ ТРЕЧЕНТО И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСТАЛЬНУЮ ЕВРОПУ.. 101

Глава IV. RINASCIMENTO DELL'ANTICHITÀ: КВАТРОЧЕНТО.. 142

ПРИМЕЧАНИЯ.. 186

БИБЛИОГРАФИЯ.. 309

В. Д. Дажина. Э.ПАНОФСКИЙ И ЕГО КНИГА «РЕНЕССАНС И «РЕНЕССАНСЫ» В ИСКУССТВЕ ЗАПАДА».. 340

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 33,3 МБ).

Скачать издание в формате djvu (яндексдиск; 4,5 МБ).

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.

7 сентября 2020, 15:44

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий