|

|

Панов В. А. Архитектор А. Н. Воронихин : Очерк жизни и творчества. — Москва, 1937Архитектор А. Н. Воронихин : Очерк жизни и творчества / В. А. Панов. — Москва : Издательство Всесоюзной Академии архитектуры, 1937. — 120 с., 17 вкл. л. ил. и портр. : ил. и портр.ОТ АВТОРА

Личность знаменитого русского зодчего Андрея Никифоровича Воронихина, его блестящая жизненная карьера овеяны загадочностью. Числясь по «ревизским сказкам» крепостным человеком екатерининского вельможи, мецената и богача, графа А. С. Строганова, он чересчур быстро оказывается на вершинах беспечной дворянской жизни России конца XVIII века, получает образование за границей, состоит художником и зодчим у титулованной аристократии, ему поручают постройку в столице собора по образцу собора Петра в Риме, ему, наконец, доверяют, наравне с лучшими чужеземными мастерами, ответственные художественно-строительные работы в императорских резиденциях, в Петергофе, Павловске, Стрельне.

И в то же время поразительно мало конкретных сведений о целых периодах жизни этого зодчего; о многом существуют только предания и догадки, отсутствуют факты, зачастую приходится лишь путем анализа самых произведений судить о личности их творца — несравненного мастера своего дела. Необходимы очень тщательные розыски в архиве Строгановых и архиве Парижской академии художеств, чтобы осветить до конца жизнь и деятельность Воронихина.

Сколько-нибудь обстоятельной биографии А. Н. Воронихина не существует. Кроме кратких очерков его жизни и деятельности в энциклопедиях, можно найти заметки о главных фактах его жизненного пути в статьях И. Н. Божерянова в «Русской старине» за разные годы, обзоры характеристики его художественной деятельности в работах В. Я. Курбатова (журнал «Зодчий» за 1906 год и книги о Петербурге и Павловске) и у А. П. Аплаксина, который посвятил целую книгу шедевру Воронихина, Казанскому собору, в ознаменование столетия со дня окончания его строительства (1811 год). Небольшой очерк посвящен А. Н. Воронихину и в известном труде И. Э. Грабаря — «История русского искусства».

Автор настоящей работы пытался на основании ряда документальных публикаций, критического сопоставления существующих в научной литературе мнений — представить действительный образ и определить художественное значение этого выдающегося русского мастера начала XIX века.

ВВЕДЕНИЕ

XVIII век закрепляет основные моменты социального развития Российской империи: присвоение дворянством государственных земель в свою полную собственность и отдачу производительного класса страны, крестьянства, в безграничную власть и собственность помещиков («крепостные люди не имеют ничего, кроме души, все остальное — помещичье»).

А. Н. Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» рассказывает, что один ассесор, получив чин и купив деревню, «зрел себя повелителем нескольких сотен крестьян, почитая оных скотами». Помещик «отнял у них всю землю, скотину всю у них купил по цене, какую он сам определил, заставил работать всю неделю на себя, а дабы они не умирали с голода, то кормил их на господском: дворе, и то по одному разу в день». Крестьяне, таким образом, превращены в рабов на манер невольников американских плантаций, свободно продаются оптом и в розницу, наподобие скотины, за малейшую «предерзость» могут быть сосланы своими господами в Сибирь на поселение и на каторжные работы, лишены всяких имущественных прав, даже не присягают государю.

Дворянство XVIII века сбросило с себя всякие служебные обязанности (указ о «вольности дворянской» 1762 года), захватило управление и на местах и в центре, окружило гвардейскими полками императорский дворец, по своему произволу возводя и низвергая «самодержцев».

Дворянский публицист второй половины века, князь Михайло Щербатов, отчетливо формулировал известный лозунг: «Point de noblesse, point de monarque» (нет дворянства, нет и монарха).

«Северные кесари» были первыми дворянами и первыми помещиками Российской империи, обладали неисчислимыми богатствами в виде земель, крепостных людей, дворцов, драгоценностей, золотых и серебряных монет. Сверх того, они были верховными распорядителями всего земельного фонда, всех людских ресурсов, которые почему-либо не находились в частном феодальном владении, светском или духовном; черпая из этого фонда, они щедрой рукой разбрасывали богатства своим фаворитам и фавориткам, «случайным людям», которые зачастую «из грязи попадали прямо в князи», делались богатейшими господами, эксплоатировавшими даровой труд пожалованных им рабов.

Сказочные богатства, накопленные в результате каторжных трудов бесконечного числа крепостных, полный произвол в расточительстве этих богатств позволяли «северным кесарям» тратить огромные суммы и на строительство, главным образом — для личной утехи.

Монархи Запада, которым усердно подражали российские самодержцы, создавали в XVII и XVIII веках изумительные дворцы, роскошные парки, отделявшие «олимпийцев» от так называемого третьего сословия, широко застраивали столицы и любимые резиденции, летние и зимние. В Версале (Франция), Аранхуэсе (Испания), Шенбрунне (Австрия), Потсдаме (Пруссия) были собраны лучшие мастера той эпохи — зодчие, скульпторы, живописцы, декораторы, которые, в полную меру своих художественных дарований, пользуясь подчас неограниченными денежными средствами, воздвигали удивительные произведения искусства, где величие и грандиозность соединялись с причудливым творческим замыслом, создавали стиль, надолго переживавший свою эпоху.

«Северные кесари» не хотели отставать от своих западных соседей. Призывая иноземных мастеров, поощряя отечественные таланты-самородки, они развивают невиданное строительство дворцов, парков, храмов, резиденций, а также строительство в своей северной столице, Санкт-Питер-Бурхе (городе святого Петра). Петр I, любивший воду, любивший Голландию, мечтал на окраине своего огромного государства, в новой столице, воссоздать уголок Голландии. Много было общего между этим Санкт-Питер-Бурхом и голландским городским пейзажем.

Уже при Петре I появляются, а после него вполне водворяются при дворе «кесарей» безумная роскошь и вечные празднества, разнообразные феерические затеи. Балы-маскарады, куда приглашались тысячи людей, театральные «действа», пышные путешествия из северной столицы в «первопрестольную» и обратно заполняют жизнь, особенно «женских персон», занимавших российский трон в XVIII веке. Вечный праздник, царивший при дворе, требовал прежде всего великолепных дворцов, где бесконечные увеселения протекали бы на блестящем фоне, где все кричало бы о том, что здесь живут «земные боги», безмерно возвышающиеся над серенькой трудовой жизнью подвластных им жалких смертных.

Елизавета была наиболее ярким олицетворением пышной и праздной жизни общественных верхов, царившей особенно во Франции при Людовике XV. Любимый зодчий Елизаветы, законодатель вкусов Растрелли, удивительно удачно умел и в своем архитектурном творчестве и в деталях орнаментировки интерьеров схватить суть нарядного и легкомысленного, распутного и беспринципного быта «небожителей»-рабовладельцев XVIII века.

Растрелли строил палаццо и храмы для царей и для вельмож, стремившихся не отстать от пышности и роскоши двора. Угрюмая деловая столица стала наполняться нарядными, поражающими воображение зданиями.

Оживление фасада выступами и сдвинутыми колоннами, изобилие статуй на парапетах крыш, кариатиды, пилястры, переходящие снизу в волюты, стремление к декоративному блеску фасадов, эффектные порталы — вот что характерно для творчества Растрелли. А внутри причуда и фантазия стоят на первом плане, заслоняя житейское, утилитарное назначение жилища; здесь все — каприз, выдумка, прихоть праздных людей. Эти причудливые, как бы воздушные залы Растрелли как нельзя более подходили для наполнявшей их блестящей толпы придворных кавалеров и дам.

«Семирамида севера», на долгое время занявшая престол, наложила неизгладимый отпечаток на строительство Петербурга. Стремление к вычурности и блеску, доведенное Растрелли до наивысших пределов, утратило свою прелесть: можно было итти только к большой простоте и величию.

Всевозможнейшими средствами «знатнейших художеств», прежде всего — зодчества, необходимо было подчеркнуть величие империи, которая, после стольких неурядиц, смут и переворотов, наконец, как казалось новой самодержице, пришла к своему подлинному завершению, достойному ее основателя. Catharina Secunda (Екатерина II) как бы осуществила, претворила в действительность замыслы, планы, проекты, начинания Petri Primi (Петра I), и памятник Петру, воздвигнутый по ее распоряжению знаменитым Фальконэ, словно символизирует желанный ей смысл ее царствования. Нужно и веселиться, но нужно показывать народу силу самодержавной власти. Стиль спокойного величия лучше всего достигается отсутствием нарядности и вычурности.

Екатерина II приглашает двух знаменитых зодчих: шотландца Чарльза Камерона и итальянца Джакомо Гваренги. Оба они были свободны от «русского провинциализма», обладали большим запасом новых идей, накопленных при изучении руин грандиозных построек «вечного города». Именно в России в эпоху, когда с особенной силой подчеркивалось величие самодержавного начала, могло царить строгое, холодное, архитектурно ясное и логическое совершенство построек Гваренги. Никто, кроме него, не сумел так сильно воплотить в произведениях зодчества неизмеримую пропасть, отделявшую «божественного кесаря» от многих миллионов существ, обреченных от колыбели до могилы создавать суровым трудом счастье и власть для немногих избранников.

Созданная в 1758—1764 годах в Санкт-Петербурге «Академия трех знатнейших художеств» была рассчитана на то, чтобы под руководством крупных иноземных мастеров выращивать собственные кадры для художественных работ у самодержцев, у тянувшейся за двором придворной знати и богатого столичного дворянства.

Палаццо и домовые церкви, выстроенные лучшими зодчими, чужеземными или доморощенными, по изысканным иностранным образцам сооруженная мебель, выписанные из Европы статуи для «регулярных» садов, картины — чаще всего легкомысленного содержания, расписанные или украшенные лепкой плафоны, большой штат челяди, одетой в богатые ливреи, хоры крепостных песенников, оркестры дворовых музыкантов — все это прививало правящему классу взгляд на жизнь, как на вечный праздник.

Любимый внук Екатерины, Александр I, сменивший на престоле Павла I, своими постройками преобразил северную столицу в строго законченном стиле «русской империи», особенно после побед над Наполеоном в 1812—1815 годах. Известный мемуарист первой половины XIX века, циник и «доноситель», Ф. Ф. Вигель, в своих «Записках» рассказывает: «Санкт-Петербург захотелось ему (Александру I) сделать красивее всех посещенных им столиц. Для этого придумал он учредить особый архитектурный комитет под председательством Бетанкура¹. Ни законность прав на владение домами, ни прочность строения казенных и частных зданий не должны были входить в число занятий этого комитета; он должен был просто рассматривать проекты новых фасадов, утверждать их, отвергать или изменять, также заниматься регулированием улиц и площадей, проектированием каналов, мостов и лучшим устройством отдаленных частей города, одним словом — только «наружной красотой».

____________

¹ Комитет, называвшийся также «Комитетом красоты» и «Главным штабом архитектурной дисциплины», учрежден в 1816 году; в его состав входили: А. Михайлов, В. Стасов, Росси и Модюи.

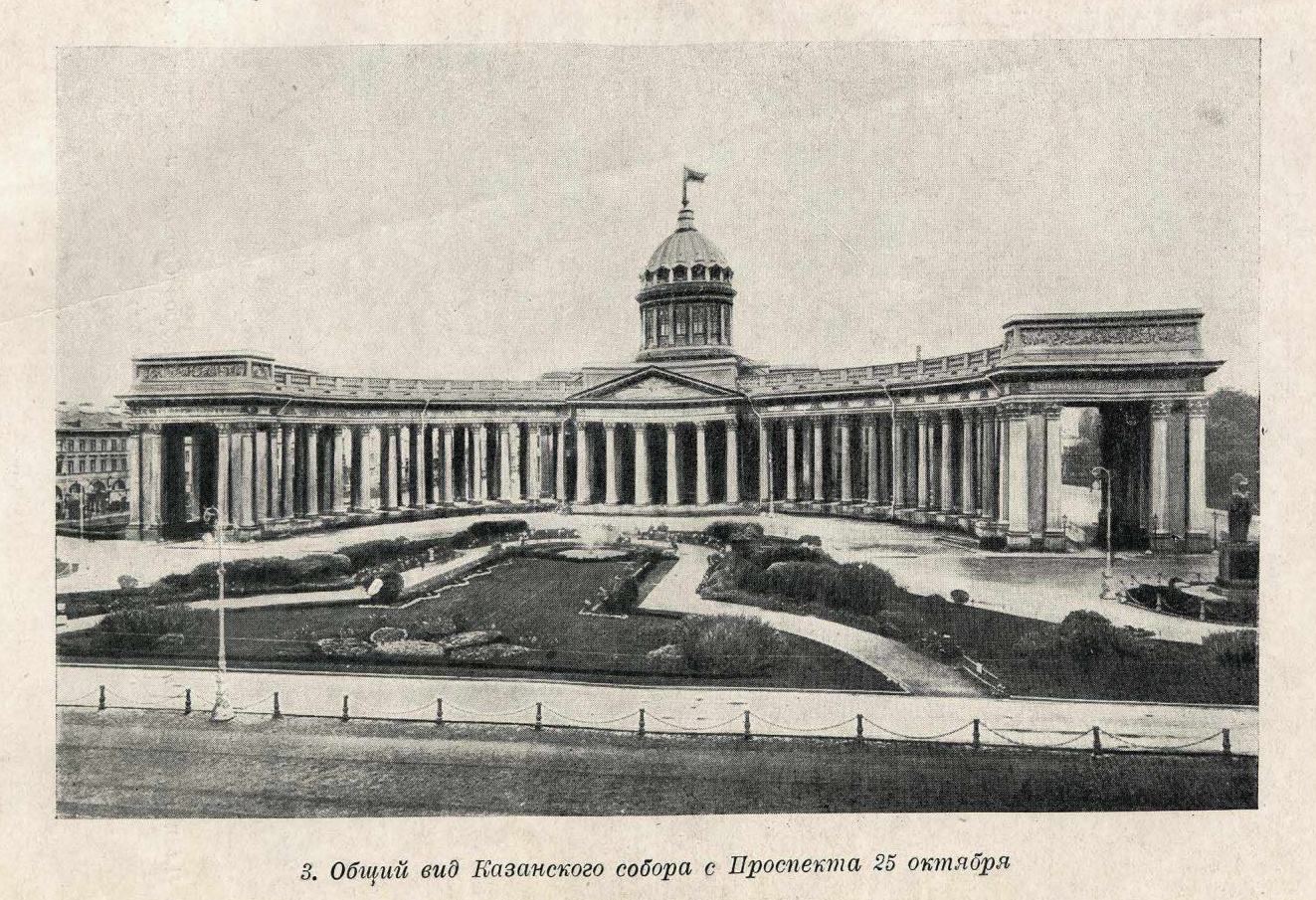

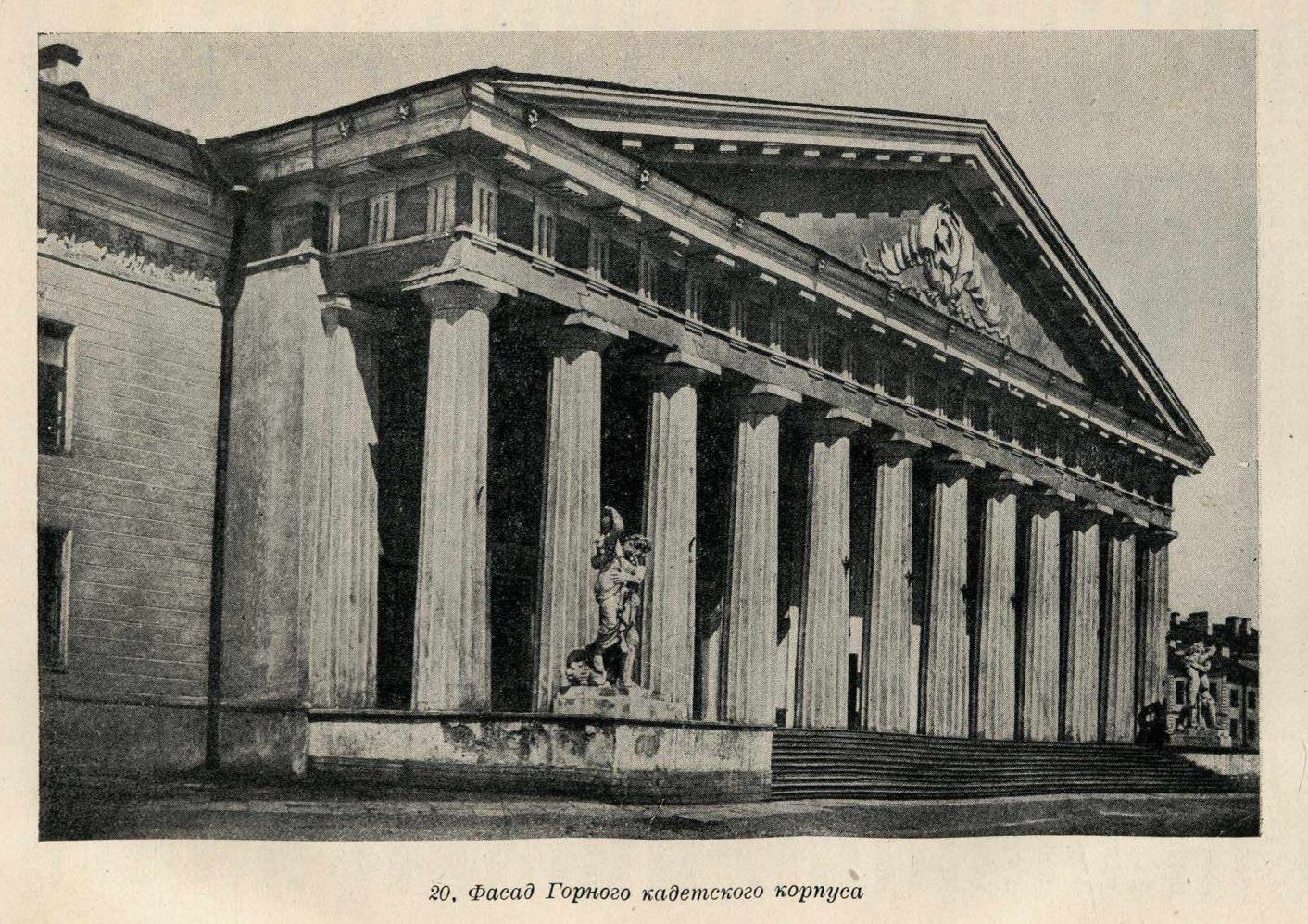

При Александре I началась перестройка Петербурга, целых его кварталов, действительно по строго выдержанному плану: Гваренги осуществил большие замыслы в Смольном и Екатерининском институтах, Мариинской больнице; Воронихин возводил Казанский собор и Горный кадетский корпус; Тома де Томон получил заказ на Биржу и перестройку Большого театра; Захаров начал Адмиралтейство. Легко заметить, что именно значение художественной красоты и цельности городского ансамбля стоит на первом месте в этих сооружениях; один из павильонов Адмиралтейства укорочен примерно на 21 метр, чтобы открыть из Зимнего дворца перспективу Невы; из двух проектов Гваренги для здания Кабинета императора — выбран украшенный колоннами, а воронихинский Горный корпус задуман как наилучшее завершение невской перспективы; Росси создает удивительные по стильности ансамбли площади перед Зимним дворцом с аркой главного штаба (ныне пл. Урицкого) и Театральной улицы (теперь улица зодчего Росси).

* * *

«Северные кесари», стремившиеся всеми средствами, в том числе и строительством дворцов, парков, храмов, показать и своим «просвещенным подданным» и «черни», а также враждебным и дружественным соседям, несравнимое ни с чем величие русского самодержавия, должны были в выявлении своих вкусов считаться с непреодолимой силой того мощного социально-идеологического фактора, который называется художественным стилем эпохи.

Западная Европа в XVIII веке, в условиях промышленного переворота, развития буржуазии, пережила перелом от стиля барокко через рококо к классицизму и ампиру. В России, в условиях дворянской самодержавной империи, эволюция стилей в XVIII и первой четверти XIX века, аналогичная в основных чертах западно-европейской, звучит по-иному и имеет иной смысл.

Вполне понятно, почему стиль ренессанса возник в свое время именно на итальянской почве и оттуда перешел в соседние страны, Францию и Германию.

В Италии больше всего сохранилось остатков классической старины; ее экономический и политический строй — буржуазия и тираны, стоявшие во главе небольших государств-городов — лучше способствовал пышному расцвету искусств именно на Апеннинском полуострове. Но в XVII веке Италия переживает и хозяйственный и политический упадок, тяжелые лапы католической реакции душат все проявления свободного художественного творчества.

С конца XVII века мировое первенство в области искусств начинает переходить от Италии к Франции.

Экономический подъем Франции в XVII веке, обусловивший расцвет абсолютизма и блестящей аристократии, создавал все предпосылки для того, чтобы именно Франция стала законодательницей художественных стилей, лучшей школой для мастеров всех родов искусства, и школой не только чисто художественной, но и технической, благодаря чрезвычайно высокому уровню техники. Богатая строительным камнем, прекрасным песчаником, Франция почти не знала штукатурки; вековые традиции каменотесного дела поддерживали уровень технического мастерства.

Франция не знала таких крайностей барокко, какие процветали в Италии и Германии во второй половине XVII века (когда работал творец колоннады у собора Петра в Риме — Бернини) и первой половине XVIII века (когда работали его ученики).

Барокко было по преимуществу выражением феодально-католической реакции. Для этого стиля характерны изобилие украшений, покрывающих основные линии постройки, создание чисто декоративных, не имеющих конструктивного значения деталей. Внешнее пространство в барокко трактуется как нечто, насильственно проникающее в здание извне, рвущее его карнизы и фронтоны, сдвигающее его колонны и стены.

Стиль Регентства во Франции (1715—1823), получивший в Германии название «рококо» (это название впоследствии перешло и в Россию), родился как бы в противовес барокко, но по существу был неразрывно связан с ним и являлся лишь особой его разновидностью.

Сдержанность и скованность, царившие в аристократической Франции в последние годы царствования Людовика XIV, уступили место разнузданности; появился игривый и декоративный стиль (во Франции — отнюдь не архитектурный), построенный на причудливых плетениях и идущий от изгибов раковины (rocail — отсюда этот стиль иногда называется «рокайль»).

Рококо стремилось по возможности избавиться от симметрии не только в декоративных элементах, но и в основных конструктивных линиях; настоящее рококо было пригодно лишь для эфемерных парковых построек и театральных декораций, но его изогнутые капризные линии, беспокойные формы скоро наскучили и там. Другое течение рококо, в странах южной Германии, выделявшееся особенной пышностью, особенным блеском украшений, было скорее завершением барокко.

Приблизительно со второй половины века последняя вспышка барокко стала угасать; вычурные завитки и изгибы рококо уступили место прямым линиям, спокойным плоскостям, пилястрам и колоннам — всему забытому со времени ренессанса ансамблю классических профилей и орнаментов.

Классицизм на Западе утверждался по мере роста буржуазии.

Корни этой смены направлений в искусстве вскрыты Марксом в его работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»: «...как раз тогда, когда; люди как будто только тем и заняты, чтобы переделывать себя и окружающее и создать нечто небывалое, — как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо вызывают себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюм, чтобы в освященном древностью наряде, на заимствованном языке разыгрывать новый акт на всемирно-исторической сцене»¹.

____________

¹ К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, изд. Партиздата, М. 1932, стр. 8.

В 1748 году начинаются раскопки Геркуланума, древнеримского города, засыпанного пеплом в 79 году при извержении Везувия, и вслед за этим всю Европу страстно охватывает новое увлечение классической древностью.

Как и в эпоху ренессанса, архитекторы стихийно устремляются в Рим — снова обмерять и изучать остатки классической старины, а оттуда направляются дальше, к Неаполю.

Сильное впечатление произвел на современников Пиранези (1720—1778). Своими гравюрами, которые изображали виды и архитектуру Рима и Италии, отличались эффектными приемами светотехники, крайней смелостью, иногда даже фантастичностью композиции, он оказал громадное влияние на зодчих, давая классическую тематику, подсказывая формы архитектурных композиций в духе классицизма. С другой стороны, мощно влиял Винкельман (1717—1768), немецкий археолог и историк античного искусства. Изучая остатки классической старины, вдумываясь в них и пытаясь воссоздать их взаимную связь, он написал в 1764 году «Историю искусств древних», которою положил прочное начало всей современной классической археологии и истории античного искусства. Вместо перечня отдельных памятников и биографий отдельных мастеров, он впервые представил историю древнего искусства как закономерную эволюцию художественных форм. Если Пиранези влиял на фантазию зодчих, то Винкельман подвел серьезный научный фундамент под стихийные устремления мастеров второй половины XVIII века к классицизму.

Один из самых ярких представителей классицизма — французский архитектор Суффло (1709—1780), построивший церковь Женевьевы, патронессы Парижа; впоследствии эта церковь была превращена в Пантеон — усыпальницу великих людей Франции. Хотя Суффло первый отвлек внимание всего мира от памятников римской архитектуры, опубликовав в 1764 году свои обмеры эллинских храмов в Пестуме (южная Италия), но в своем собственном строительном мастерстве он до конца оставался верным «римлянином».

Среди его младших современников скоро выдвигаются мастера, готовые забыть «сухой Рим» для «живописной и сочной Эллады». Меккой молодых зодчих является уже не Рим, а Пестум, где храмы древней Эллады VI—V веков до нашей эры сохранились лучше, чем в Дельфах или Олимпии.

В Риме привлекает пока еще Пантеон, потому что там будто бы чувствуется «дух Эллады»; с увлечением зарисовывают в путевых альбомах базилику Максенция, термы Каракаллы, Траянову колонну, наделяя их мнимыми эллинскими чертами.

Поздних классиков охватывает страсть к новизне, жажда пикантно-неожиданного, пожалуй, романтического: не так важно приближаться к древности, копировать ее, как самостоятельно творить и изображать в классическом духе.

Среди развалин эллинских храмов стараются выискать необычайные, невиданные, небывалые формы. Уже кажется простым храм Посейдона в Пестуме, с его строгими отчетливыми линиями и суровыми колоннами, близкими к афинскому Парфенону. Гигантские сплюснутые капители дорийских колонн, короткие массивные стержни и их сильное утонение вверху — все это модифицируется в чертежах и проектах на тысячу ладов. Высокие фронтоны римлян и ренессанса уступают место низким и сдавленным, взятым из архаической дорики. Идеал зодчества в ту пору — комбинация этой пестумской дорики с типом купольного храма наподобие Пантеона.

Во Франции крупными зодчими, много проектировавшими, много строившими, оставившими большие труды по архитектуре, были Пейер (1730—1788), Леду (1736—1806) и Гондуэн (1737—1808). Самый оригинальный из них, Леду, страстно увлекавшийся гравюрами Пиранези, оказал сильное воздействие на архитектуру конца XVIII и особенно начала XIX века. Он проектировал и строил отель Гинар в Париже (1770—1772), несколько отелей для фаворитки Людовика XV — Дюбарри (1772—1773), театр в Безансоне (1776), парижские заставы, а в 1804 году в огромном увраже издал собрание чертежей, проектов, снимков своих сооружений. Гондуэн строил медицинскую школу в Париже (1769—1786). Пейр в 1765 году издал знаменитые «Oeuvres d’Architecture» («Архитектурные труды»).

Эти три зодчих воспитывали молодое поколение в духе «модернизованной классики». Центром нового движения была Парижская академия художеств (Ecole des Beaux Arts), главными героями его — учащиеся старших классов, работавшие над выпускными программами Plix de Rome; объекты их работы — невиданно смелые, почти фантастические проекты с гигантскими масштабами, причудливое нагромождение античных мотивов, скомбинированных больше для эффекта, чем в силу конструктивных потребностей.

Парижские проекты были опубликованы в альбомах «Grands Prix d’Architecture» в начале XIX века. В самой Франции они, за немногими исключениями, остались на бумаге; зато в других странах — особенно в Германии, Италии и России — они вызывали бурную волну строительства. Французы у себя на родине предпочитали более сдержанные формы римского классицизма, но, попадая в другие страны, с иными социальными условиями, они сами строили по этим проектам.

Русские феодалы мало знали о великом перевороте в сторону классицизма в Западной Европе. Но Екатерине II, охваченной «строительной страстью», нужен был новый стиль. На стыке двух стилей — уходящего барокко и восходящего классицизма — выступает в России ряд крупных мастеров. Деламот, строивший Малый эрмитаж, принимал участие в проектировке здания Академии художеств на Васильевском острове, строил его передний фасад. А. Ринальди, строитель Мраморного дворца и старого Исаакия вызванный из Италии еще Елизаветой, работал сначала в стиле позднего барокко, но вскоре выдвинулся как один из первых архитекторов, увлекавшихся классицизмом. Из русских мастеров характерен для переходной к классицизму эпохи И. Е. Старов (Таврический дворец, особенно парная колоннада Екатерининского зала), не успевший еще достигнуть полной выразительности классических форм. И Старов и другой из первых пенсионеров Академии художеств, учившихся за границей, гениальный, фантастичный В. И. Баженов, колебавшийся между барокко и классицизмом, казались Екатерине II слишком «французами», не увлеченными духом «державного Рима». За Баженовым следует москвич Казаков, иногда вплотную приближавшийся к классицизму Палладио.

С 70-х годов начинают работу два великих зодчих — Ч. Камерон и Дж. Гваренги; именно от них ведет свое начало всеобъемлющее господство нового архитектурного стиля в русском зодчестве.

Камерон во время пребывания в Италии занимался изучением римских древностей, принимал участие в раскопках при папе Клименте XIII, написал целое исследование о римских термах, принес в Россию веяние английского классицизма, выращенного там в духе великого мастера ренессанса, утонченного классика А. Палладио (1518—1580). Но «римские» постройки Камерона как-то грациознее и интимнее, неожиданнее и богаче сочетанием материалов, комбинацией колонн, чем ледяной стиль Гваренги, который строго разбивал фасад, просто его обрабатывал, избегая украшений, и придавал ему величие свободно стоящими колоннами.

Классицизм в различных вариациях охватил вслед за двором и многообразные круги дворянства. Но екатерининское время знало только усадебный ансамбль, и классицизм служил лучшим его выражением. С началом XIX века, с усложнением социальных отношений, с ростом городов, архитектура выходит из пределов усадьбы и устремляется к овладению городом; выражением городского ансамбля служит «русский ампир».

«Александровский классицизм» лишь условно можно назвать ампиром: в нем много своеобразных черт, в некотором отношении далеких и от наполеоновского стиля «empire»¹, и от суховатости немецкого классицизма. Глубокий и серьезный А. Захаров — ученик Шальгрэна, строителя триумфальной арки на площади Звезды в Париже (при Наполеоне) — своим Адмиралтейством создал русский ампир во всей его полноте. Близко к Захарову примыкает В. Стасов. Последний крупный мастер грандиозного стиля в том виде, как он вылился у Захарова, — Росси. От Захарова идут арки Росси, им же внушено незаурядное чутье ансамбля площадей и улиц.

____________

¹ Наполеоновский «empire», получив свое начало в процессе переработки революционной французской буржуазией придворного искусства абсолютизма, стал стилем милитаризма и бюрократии; культ гражданской добродетели конца XVIII века выродился в культ военной мощи и суровой государственности.

Основные объекты этого стиля — большие «казенные» здания, триумфальные арки, монументы и т. п.

Эти мастера и ряд менее значительных создают законченный стиль Русской империи эпохи наивысшей силы и блеска самодержавия, столь характерный для северной столицы 20-х и 30-х годов XIX века. Один Пушкин понял по-настоящему стильную красоту Петербурга и с классическим совершенством запечатлел ее в «Медном всаднике» и отчасти в «Полтаве».

После Росси и Стасова начинается упадок ампира: появляется смешение стилей, стремление к подражанию самым различным образцам, что приводит к ужасающей «бесстильности», к художественному декадансу.

Постройки перестают быть органическим целым, доведенным до возможной степени художественного совершенства, они становятся нагромождением деталей, выхваченных из различных источников. Столица «северных кесарей» теряет свой стиль, превращаясь в сложный, тяжелый конгломерат, лишенный художественного единства, такта и вкуса. «Небожители», быстро спускаясь с заоблачных высот, смешиваясь с серенькой толпой буржуа, забывают и величие, и красоту, и широкие перспективы, и большие масштабы строительной деятельности.

* * *

Среди крупных феодалов Московского царства XVI—XVII веков и Российской империи XVIII века особенно интересны Строгановы.

Строгановы, вероятнее всего, были московского происхождения, из разбогатевших московских людей, во всяком случае, не из военнослужилого дворянского, а тем более не из боярского рода. На протяжении XVI—XVII веков сменяются поколения этой фамилии отважных предпринимателей и удачливых купцов, с очень большой практической сметкой и цепкостью, в громадном масштабе эксплоатировавших крестьянский труд.

В XVI веке Аника Строганов завел в Соли Вычегодской солеваренные промыслы. В строгановских кузницах подневольные аникины люди занимались ковкой необходимых орудий для солеварения. Закупка и провоз чужого железа казались расчетливому хозяину делом слишком дорогим, и он завел «железодутный» промысел в богатых рудой местах.

Зауральские леса, области вдоль Оби и Иртыша были богаты пушным зверем, и Аника из своего родового гнезда в Соли Вычегодской заводит оживленную торговлю с западной Сибирью, меняя соль на пушнину.

Торговля и промыслы тесно сливались с феодальным землевладением: помимо самого примитивного насильственного захвата громадных территорий в далеких краях, много земли приобреталось еще ссудно-денежными операциями под заклад. Строгановы, наравне с древнерусскими монастырями, служили огромной банкирской конторой того времени.

Сельскохозяйственная продукция, сверх удовлетворения нужд промыслово-торгового аппарата Строгановых, шла на рынок; сыновья и внуки Аники ведут крупную хлебную торговлю. Склады товаров и торгово-агентурные конторы Строгановых широкой сетью раскинулись по крупным городам тогдашней Московии.

Экономической мощи Строгановых (существовала даже пословица: «богаче Строгановых не будешь!») соответствовало их политическое значение в XVI—XVII веках, как крупнейших феодалов — столпов московского самодержавия. Для защиты своих владений от народов Приуралья и Зауралья они пользовались правом иметь собственные войска. Чтобы окончательно закрепить за собой пушной район и обезопасить границы от нашествий, Строгановы задумали привести Сибирь (где было царство Кучума) под «высокую государскую руку»; они дали атаману Ермаку пять тысяч воинов и «Сибирское государство взяли». Зато они «ведались в опричнине», были поставщиками пушных товаров к царскому двору.

Особенно верным оплотом московских самодержцев были Строгановы в начале XVII века. Они «поморские и казанские города от шатости укрепляли, в Казань и во многие другие места посылали верных своих людей»; еще важнее была их финансовая помощь царской власти.

В награду они получили неслыханное «жалованье» от царской руки: звание «именитых людей», право писаться с «ичем», т. е. с отчеством, наподобие родовитых феодалов, были подсудны самому царю, могли строить свои города, беспрепятственно держать войско, одним словом — все феодальные привилегии. Уже в половине XVII века путем браков они стали родниться с московскими боярами.

В руках Григория Дмитриевича Строганова (1656—1715), современника Петра I, объединились все богатства этого торгового дома: вотчины великопермские, зауральские, сольвычегодские, устюжские и нижегородские. Жена его, из рода Новосильцевых, была первой статс-дамой при дворе Петра: промышленники-феодалы входили в ряды придворной знати. В 1722 году Петр дал трем сыновьям Григория Дмитриевича титул баронов.

Внуком Григория Дмитриевича был граф Александр Сергеевич (1733—1811); под крылом его, в его доме, сделал блестящую карьеру Андрей Никифорович Воронихин.

В середине XVIII века в вотчинах Строгановых, входивших в грандиозный по тогдашним масштабам промышленный округ, процветало соляное, горное и металлургическое дело. По речкам, которые служили источниками энергии и наиболее удобными путями сообщения, располагались «вододействуемые» доменные, молотовые (для ковки железа) и медеплавильные заводы. На речке Очер, правом притоке Камы, А. С. Строганов в 1761 году поставил знаменитый молотовый завод. В районе Соликамска расположены были крупные соляные варницы, которые давали ежегодно до 1 500 000 пудов соли, примерно шестую часть продукции всего государства.

Таким образом, А. С. Строганов был промышленным царьком, владевшим десятками тысяч крепостных, богач, независимый от пожалований императоров. Он считался другом четырех самодержцев: Елизаветы, Екатерины II, Павла I и Александра I; недаром ядовитый Вигель пишет про него в своих «Записках»: «Он был... искусный царедворец, чтобы ладить со всеми любимцами царей и пользоваться благосклонностью четырех венценосцев».

Как водилось тогда в аристократических семействах, он еще ребенком был зачислен сержантом в Семеновский гвардейский полк. Ему посчастливилось споткнуться и упасть на Невском проспекте на глазах самой императрицы Елизаветы: его немедленно перевели на придворную службу.

В 1752 году он выехал за границу — для завершения своего образования, по тогдашней аристократической моде, вместе с воспитателем Антонием. Он довольно долго странствовал по чужим краям, жил в Женеве, изучал фортификацию, архитектуру, логику, латинский и итальянский языки, упражнялся в игре на клавицимбалах.

Неожиданная смерть отца принудила его вернуться домой, и здесь очень скоро молодой, красивый, образованный, колоссально богатый жених был сосватан самой Елизаветой за дочь канцлера Воронцова. Семейная жизнь сложилась для Строганова неудачно: он затеял длительный бракоразводный процесс (оборвавшийся только в 1769 г. неожиданной смертью жены), а сам вел фривольную жизнь холостяка. В 1760 году Елизавета отправила его в Вену поздравить германского императора Франца с бракосочетанием его сына, впоследствии «просвещенного деспота» Иосифа II; оттуда Строганов вернулся графом «Священной Римской империи».

Приятель молодости Екатерины II, Строганов после поставившего ее у власти дворцового переворота 28 июня 1762 года сразу стал близок к императрице, был в числе постоянных посетителей «эрмитажных» собраний, нередко там распоряжался, как и на придворных праздниках. В вихре придворной жизни Строганов влюбился в княжну Трубецкую. Екатерина II поспешила обвенчать своего любимца, и молодые в 1769 году укатили за границу, где пробыли примерно десять лет. Веселая жизнь Строгановых довела их до того, что графине пришлось заложить свои драгоценности в ссудной кассе.

Впрочем, у графа Строганова были и другие забавы: «Он всегда был покровителем художеств и любителем художеств, не знаю, до какой степени в них сведущий», писал о нем всезнающий Вигель.

Строгановы искони славились своим покровительством искусствам. А. С. Строганов, продолжая традиции своих предков, неутомимо посещал заграничные художественные хранилища, отбирал сокровища для картинной галлереи своего петербургского палаццо. Он был хорошо знаком с такими знаменитостями, как художники Грёз, Лагренэ и скульптор Канова; купленные за границей картины и статуи составляли украшение строгановского дворца в Петербурге.

Он принимал участие во французских масонских ложах; на одном из торжественных заседаний, посвященных памяти Вольтера в 1779 году, он был даже вице-председателем. Одним словом, Строганов не был чужд ни одной из тогдашних утех и прихотей русского барства за границей.

В 1779 году Строгановы вернулись из-за границы, и тут снова у А. С. разыгралась семейная драма. Очередным фаворитом у Екатерины II состоял в это время И. Н. Корсаков; он, познакомившись с графиней Строгановой, влюбился в нее, а та ответила ему взаимностью. Женское самолюбие Екатерины довело дело до широкой огласки; предание рассказывает, что Строганову и Корсакова высекли розгами. Но в общем граф отнесся к жене снисходительно, предоставил ей для жительства дом в Москве и подмосковное имение, сельцо Братцево. Там графиня зажила большой хлебосольной барыней.

А. С. тоже зажил беспечной жизнью независимого придворного и хлебосольного барина-мецената, покровителя искусств и литературы.

Екатерина II была рада возвращению старого приятеля, весельчака и шутника. Прусский посол при петербургском дворе, Герц, писал в 1780 году: «Граф Строганов один из тех, которые хотя и не имеют большого веса, но вращаются в обществе императрицы». Он пленял Екатерину разнообразием своего разговора, природной остротой ума и не любил вмешиваться в политику, принимать участие в борьбе придворных партий; зато кто был всегда «пожалован улыбкой», кто был постоянным партнером в модную тогда игру бостон, кто участвовал во всех «вояжах» Екатерины и по Финляндии и по Белоруссии, ездил в Ригу и Крым, плавал по Волге в качестве интимного советчика-друга, — как не граф А. С.! Екатерина в шутку дала ему прозвище «magot» (урод), а в одной из своих комедий вывела его под именем «Сам-Блин».

О хлебосольстве А. С. Строганова слагались целые легенды. Сама Екатерина говорила про него: «Вот человек, который тщетно старается разориться и не может». Его балы, маскарады и приемы в палаццо на углу Невского проспекта и Мойки, выстроенном Растрелли, долго оставались в памяти у потомства. Ипполит Оже пишет в своих «Записках»: «В некоторых домах, например у графа Строганова, являться в гостиную не было обязательно; таким образом, к нему приходили люди, которых никто не знал и которые приходили только обедать».

По словам современников, Строганов превзошел своими приемами, всех богачей того времени — Остермана, Безбородко и Самойлова. Быть принятым у Строганова — значило войти в состав высшего петербургского общества.

Несмотря на близкую дружбу с Екатериной II, граф, единственный, сохранил расположение и Павла I, который запросто ездил к Строганову и часто звал его к себе обедать, пожаловал ему титул русского графа и в 1800 году сделал его президентом Академии художеств. Питала к нему дружбу и жена Павла I, Мария Федоровна, неизменно называя его «mon bon ami» (мой добрый друг), «mon bon vieillard» (мой добрый старик).

Никогда в истории Академии художеств не было такого блестящего периода, как в президентство А. С. Строганова (1800—1811); в это время развернулись такие блестящие дарования в области живописи, как Варнек, Шебуев, Боровиковский, О. Кипренский, Щукин, в области ваяния — Мартос, Демут-Малиновский, Пименов, Шубин, Гордеев, Щедрин, в области зодчества — Захаров, Воронихин, Михайлов и ряд других, менее крупных мастеров.

С картинной галлереей графа, наполненной известными произведениями французской, фламандской и итальянской школ XVI и XVII веков (87 картин, 55 мастеров)¹, могли соперничать только коллекции Безбородко и Голицына, а обширная строгановская коллекция эстампов, моделей, камней и монет не имела себе равных.

____________

¹ Catalogue raisonné des tableaux, qui composent la collection du comte A. de Stroganoff.

Наконец, дворец Строганова был центром, вокруг которого группировались крупнейшие литературные силы того времени: Державин в 1791 году написал посвященную графу оду «Любителю художеств», Фонвизин и Богданович читали ему свои произведения; частыми посетителями были Крылов и композитор Бортнянский. Гнедич только благодаря графу мог приняться за свой перевод «Илиады» и в благодарность написал идиллию «Рыбаки», выведенный в которой боярин, по мнению Батюшкова, олицетворяет «престарелого Нестора искусств», т. е. графа Строганова. Недаром Вигель дал Строганову такую характеристику: «Он был старик просвещенный, умный и благородный ... с иностранным воспитанием сочетал русские навыки и хлебосольство. Жил он по-барски, по воскресеньям угощал у себя не одним рожденьем, но и талантами отличающихся людей».

Последние одиннадцать лет своей жизни граф, желая, вероятно, «замолить грехи» своей молодости (большинство тогдашних бар-вольнодумцев к старости впадало в отчаянное ханжество), стоял во главе комиссии, строившей Казанский собор в Петербурге. Он лично вникал и в художественно-архитектурные и в административно-финансовые дела; он широко пользовался своим личным влиянием у Александра I, чтобы довести до конца чересчур дорогую постройку (весь собор стоил огромных денег — около 4 200 000 рублей).

В день освящения собора старый граф устроил в своем палаццо блестящий бал. Это был последний бал в его жизни: на другой день он тяжело заболел и умер спустя двенадцать дней. Казанский собор был последним делом его жизни.

В атмосфере этой пышной придворной жизни, насыщенной художественными интересами, лелеемой каторжным трудом крепостных, воспитывался и творил Андрей Никифорович Воронихин.

ЛИТЕРАТУРА

Андрей Никифорович Воронихин {«Ежегодник о-ва архитекторов-художников», вып. IX, СПБ. 1914).

Аплаксин А. П., Казанский собор (1811—1911). СПБ. 1911.

Аплаксин А. П., А. Н. Воронихин. Жизнь и труды («Старые годы», 1914, кн. 2; «Зодчий», 1914, № 11).

Бенуа А., Строгановский дворец и строгановская галлерея в Санкт-Петербурге («Художественные сокровища России», 1901, № 9).

Божерянов И. H., А. Н. Воронихин — строитель Казанского собора в Санкт-Петербурге («Русская старина», 1885, № 3).

Божерянов И. Н., Граф А. С. Строганов («Художественные сокровища России», 1901, № 9).

Вигель Ф. Ф., Записки, т. II. Изд. «Круг», Л. 1928.

Воронихин H. Н., К вопросу о биографии А. Н. Воронихина («Исторический вестник», 1855, № 4).

Грабарь И. Э., История русского искусства, том III.

Кукольник Н., Воронихин А. Н. (Энциклопедический словарь Плюшара, т. XII, СПБ. 1838).

Курбатов В. Я., А. Н. Воронихин («Зодчий», 1906, №№ 35—37).

Курбатов В. Я., Павловск.

Курбатов В. Я., Петербург. Художественно-исторический очерк и обзор художественного богатства столицы. СПБ. 1913.

Курбатов В. Я., О творчестве А. Н. Воронихина («Баян», 1914, № 2).

Лукомский Г. К., История решетки Казанского собора. СПБ. 1912.

Некрасов А. И., Византийское и русское искусство. М. 1924.

Некрасов А. И., Русский ампир. М. 1935.

Николай Михайлович, Граф П. А. Строганов, том I.

Оленин А. Н., Краткие исторические сведения о состоянии Академии художеств с 1764 года по 1829 год.

Некрология А. Н. Воронихина («Сын отечества», 1814, № XII).

Под ред. П. Н. Петрова, Сборник материалов для истории Академии художеств, тт. I и II.

Петров П. Н., История Санкт-Петербурга. СПБ. 1885.

Под ред. Б. Брюллова и М. Сергеева, Окрестности Ленинграда (путеводитель). М.—Л. 1927.

Соколов Д., Историческое и статистическое описание «Горного кадетского корпуса». СПБ. 1830.

Талепоровский В. Н., Павловский парк. Изд. Брокгауз-Ефрон, 1923.

Тарасов Н. Г., Горный кадетский корпус («Старые годы», 1909, март).

Трубников А., Княгиня Голицына в Марьине и Городне («Старые годы», 1910, июль—сентябрь).

Чекалевский П., Опыт ваяния из бронзы одним приемом статуй. СПБ. 1810.

Чистович Н. Я., Клиники Санкт-Петербургской медико-хирургической академии («Медицинский вестник», 1874, №№ 3, 5—7).

Яцевич А. Г., Пушкинский Петербург. Пушкинское общество. Л. 1935.

Яцевич А. Г., Крепостные в Петербурге. Л. 1933.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

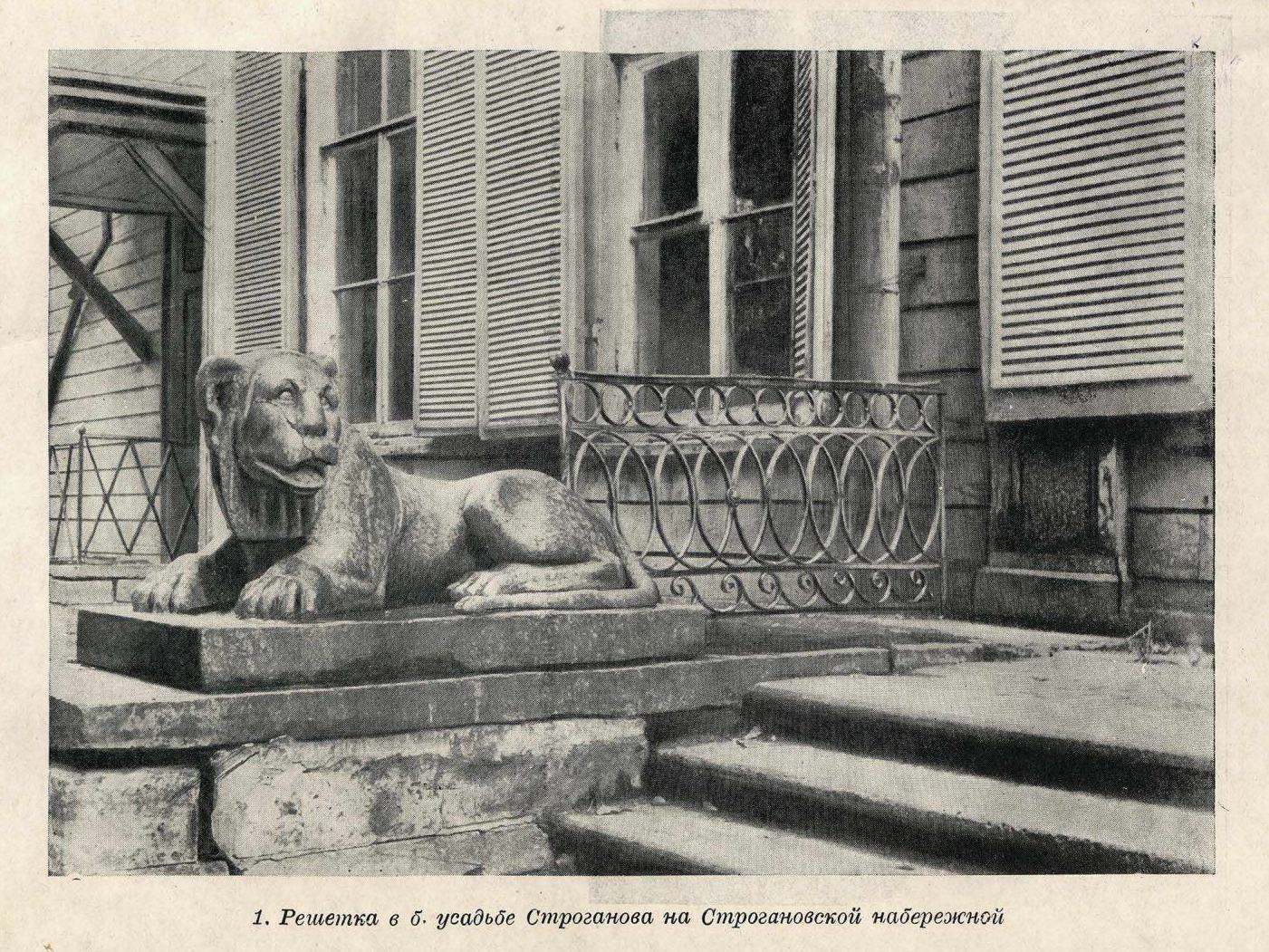

1. Решетка в б. усадьбе Строганова на Строгановской набережной.

2. Архитектурный пейзаж. Рисунок Воронихина (акварель).

3. Общий вид Казанского собора с Проспекта 25 октября.

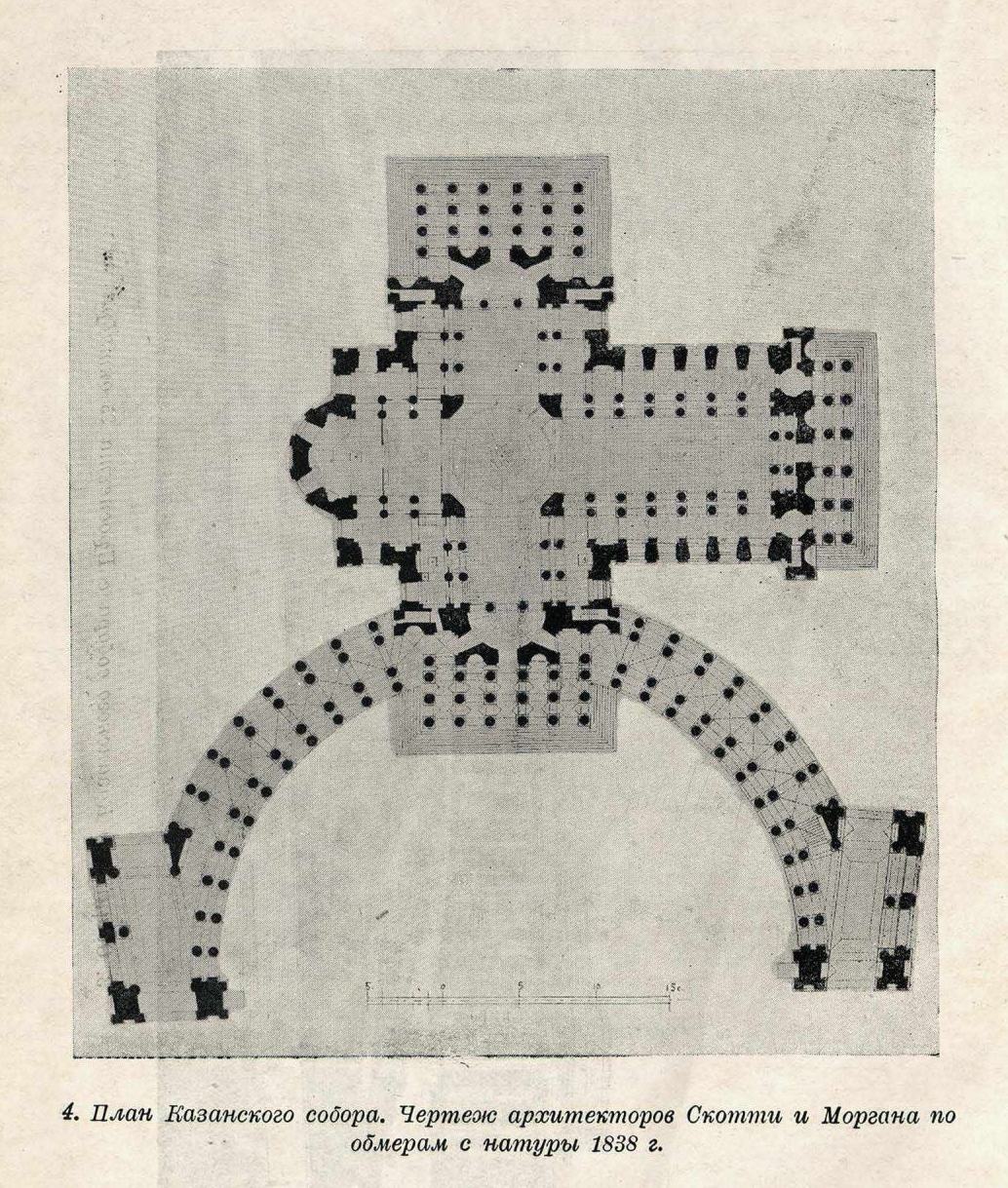

4. План Казанского собора. Чертеж арх. Скотти и Моргана по обмерам с натуры 1838 г.

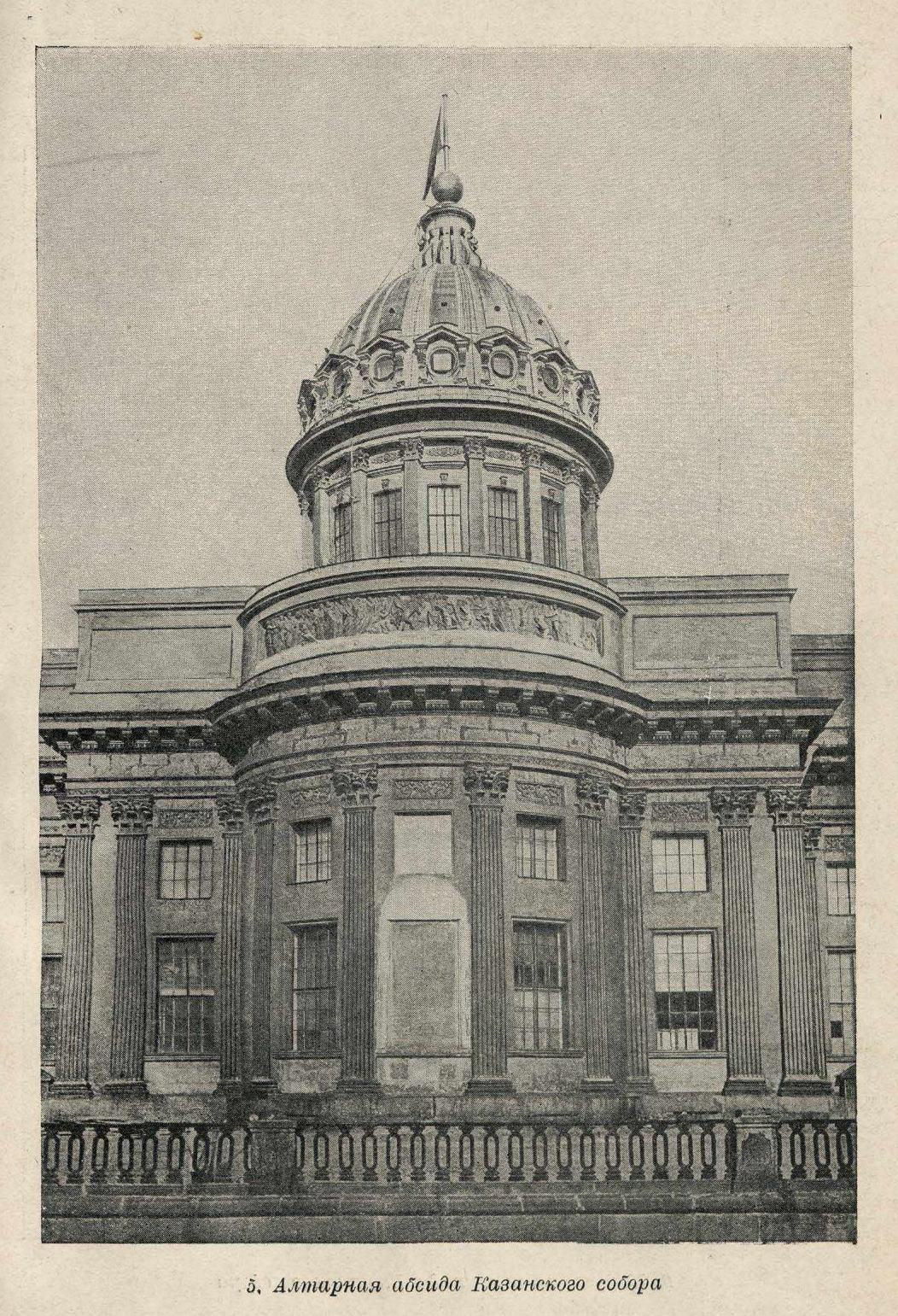

5. Алтарная абсида Казанского собора.

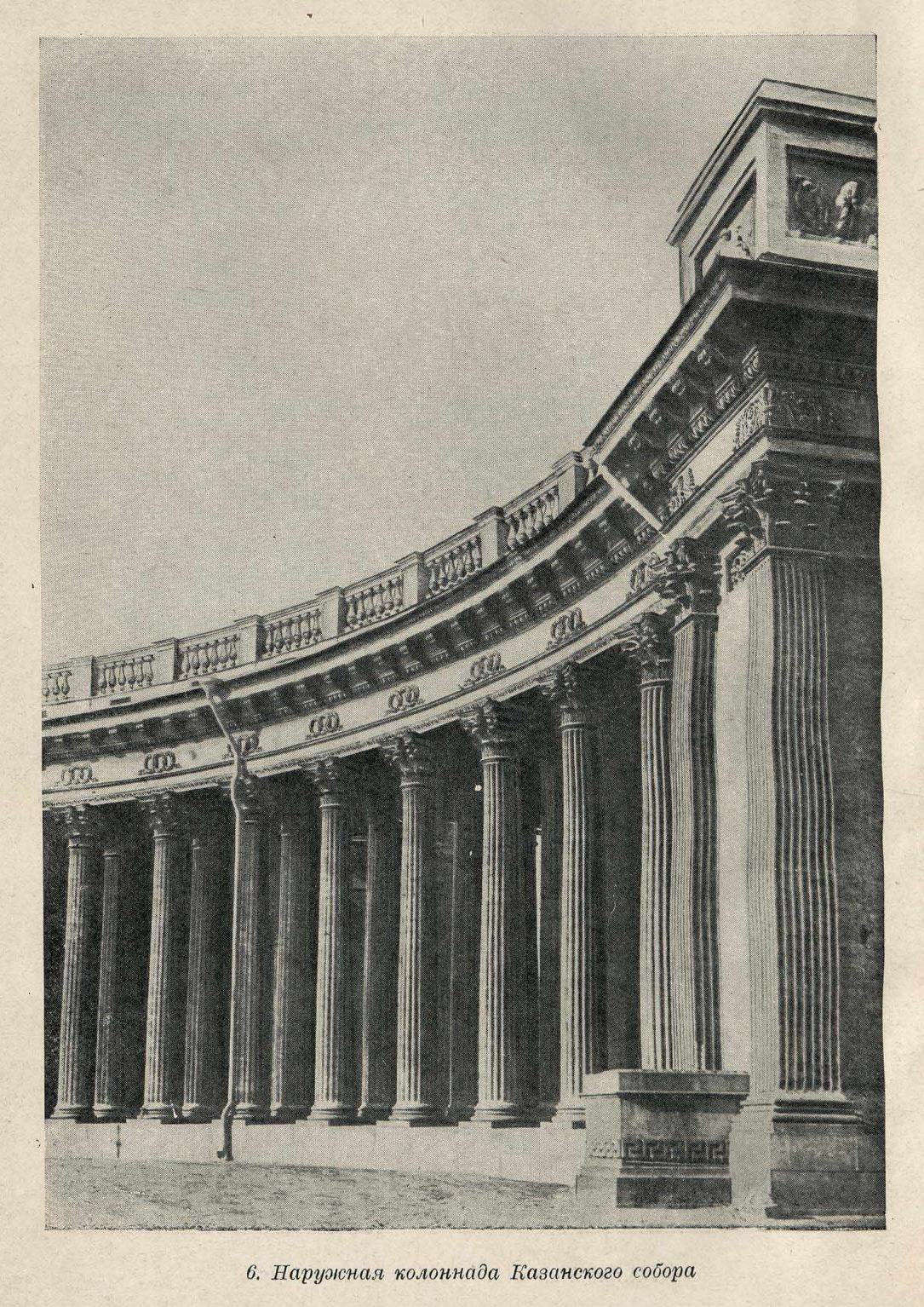

6. Наружная колоннада Казанского собора.

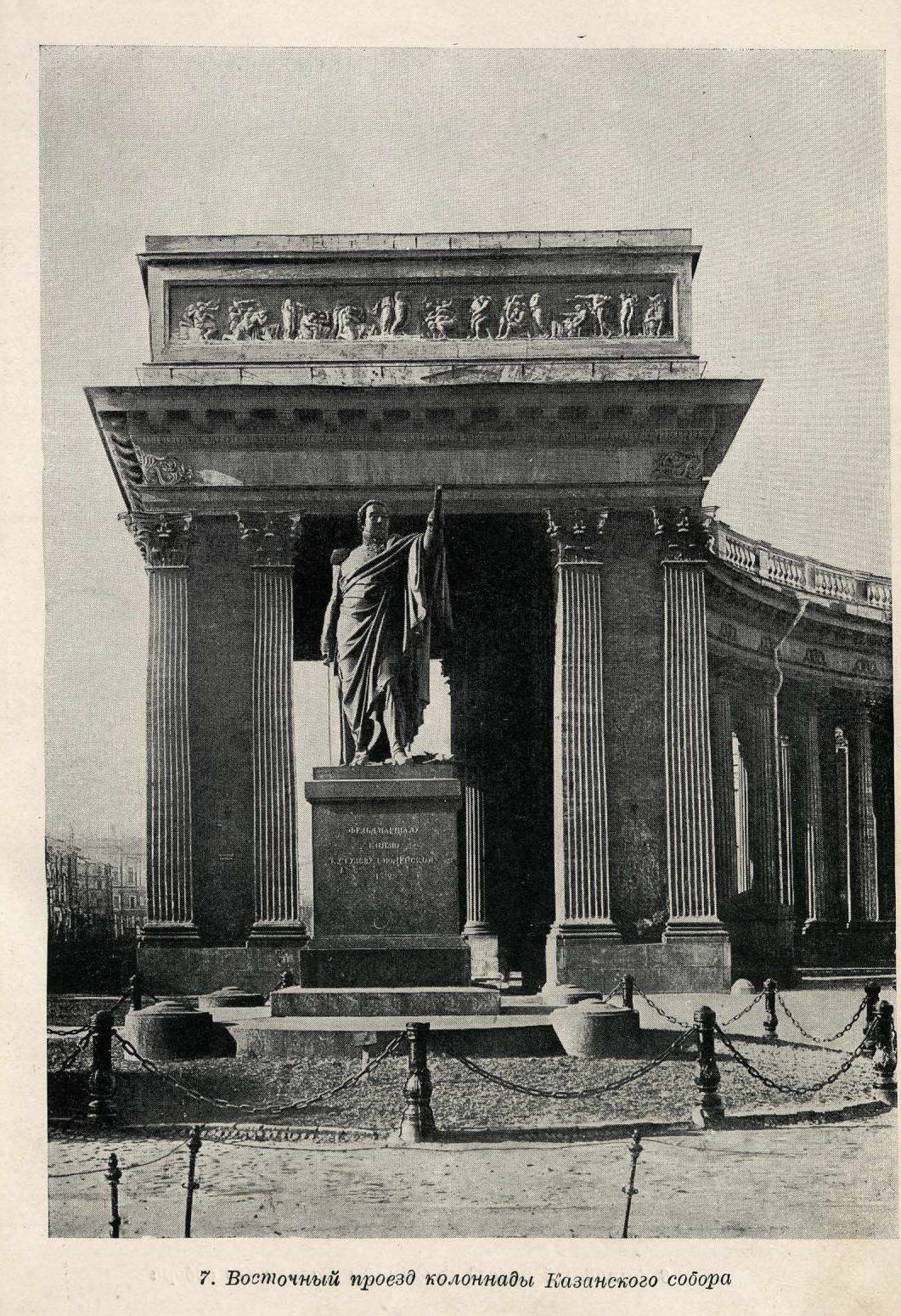

7. Восточный проезд колоннады Казанского собора.

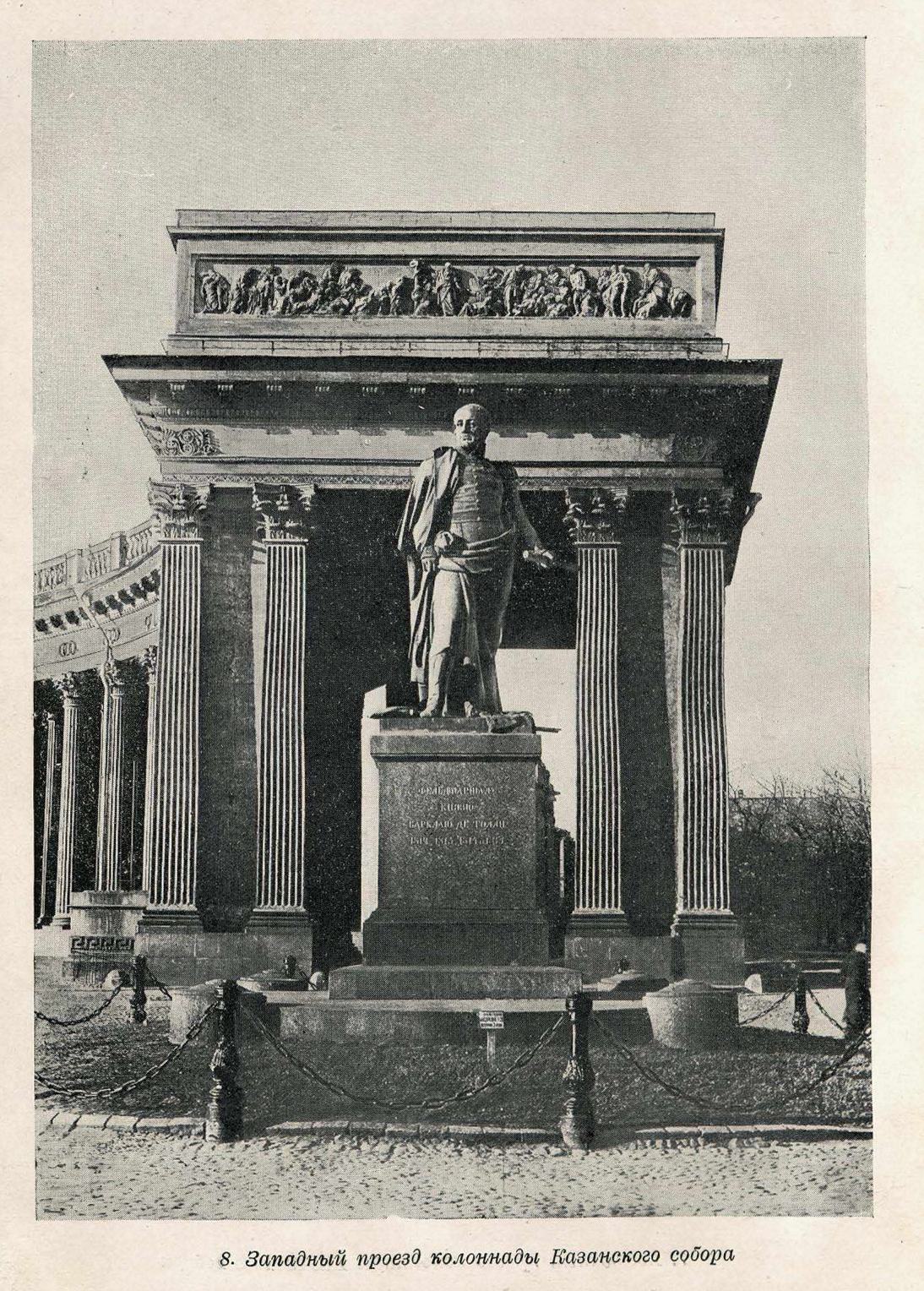

8. Западный проезд колоннады Казанского собора.

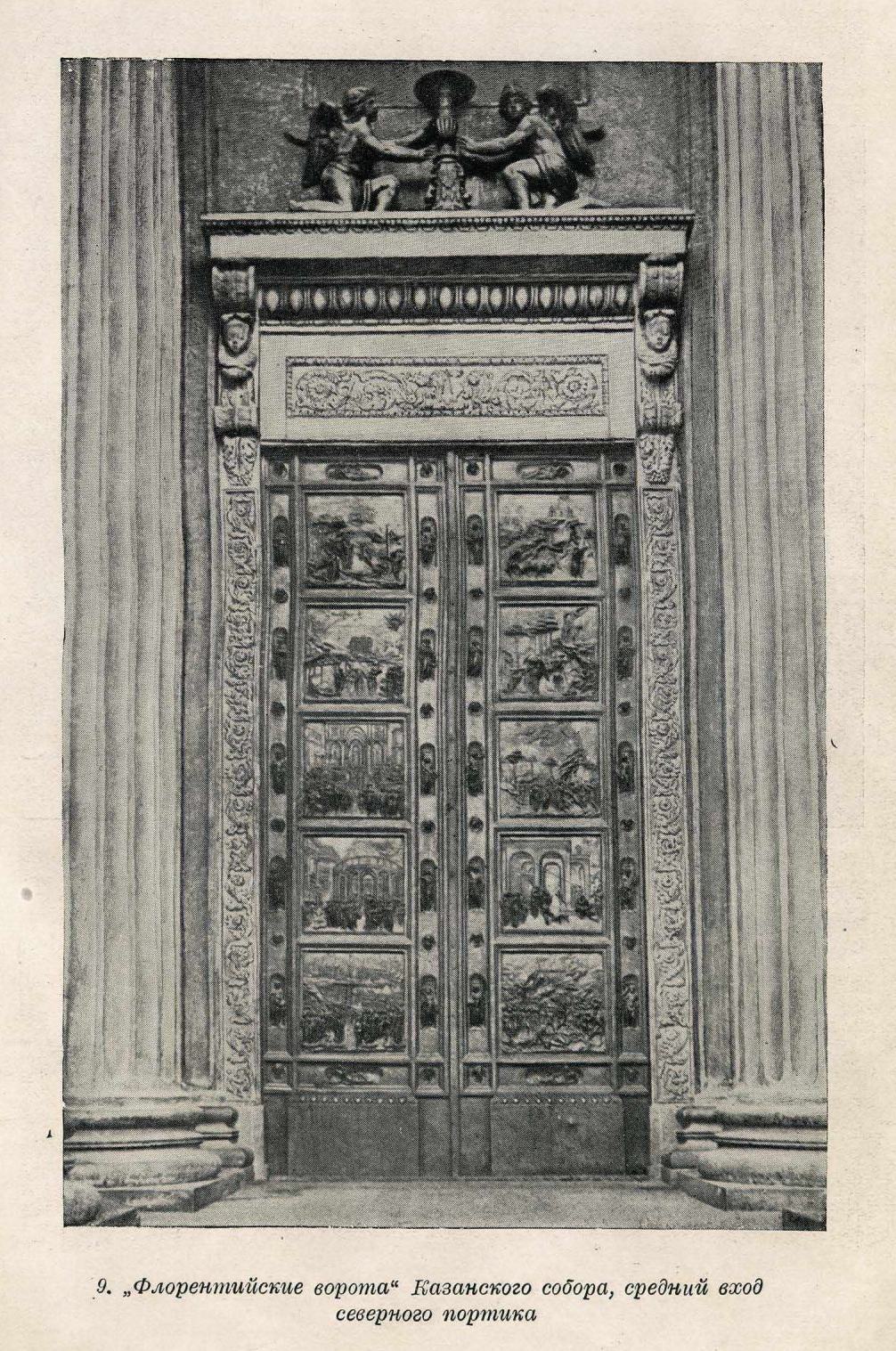

9. «Флорентийские ворота» Казанского собора, средний вход северного портика.

10. Внутренний вид Казанского собора с севера на юг.

11. Внутренний вид Казанского собора с востока на запад.

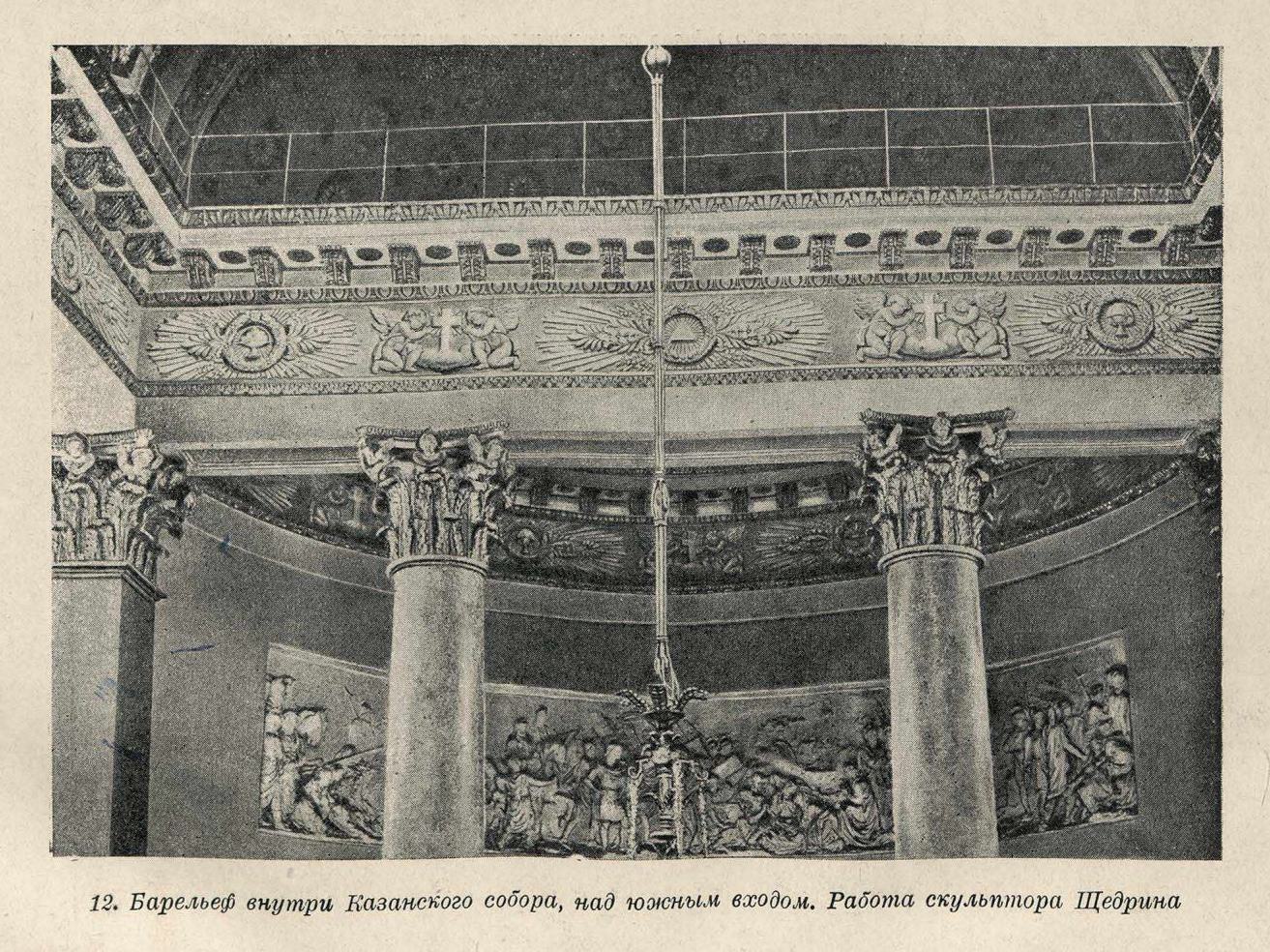

12. Барельеф внутри Казанского собора, над южным входом. Работа скульптора Щедрина.

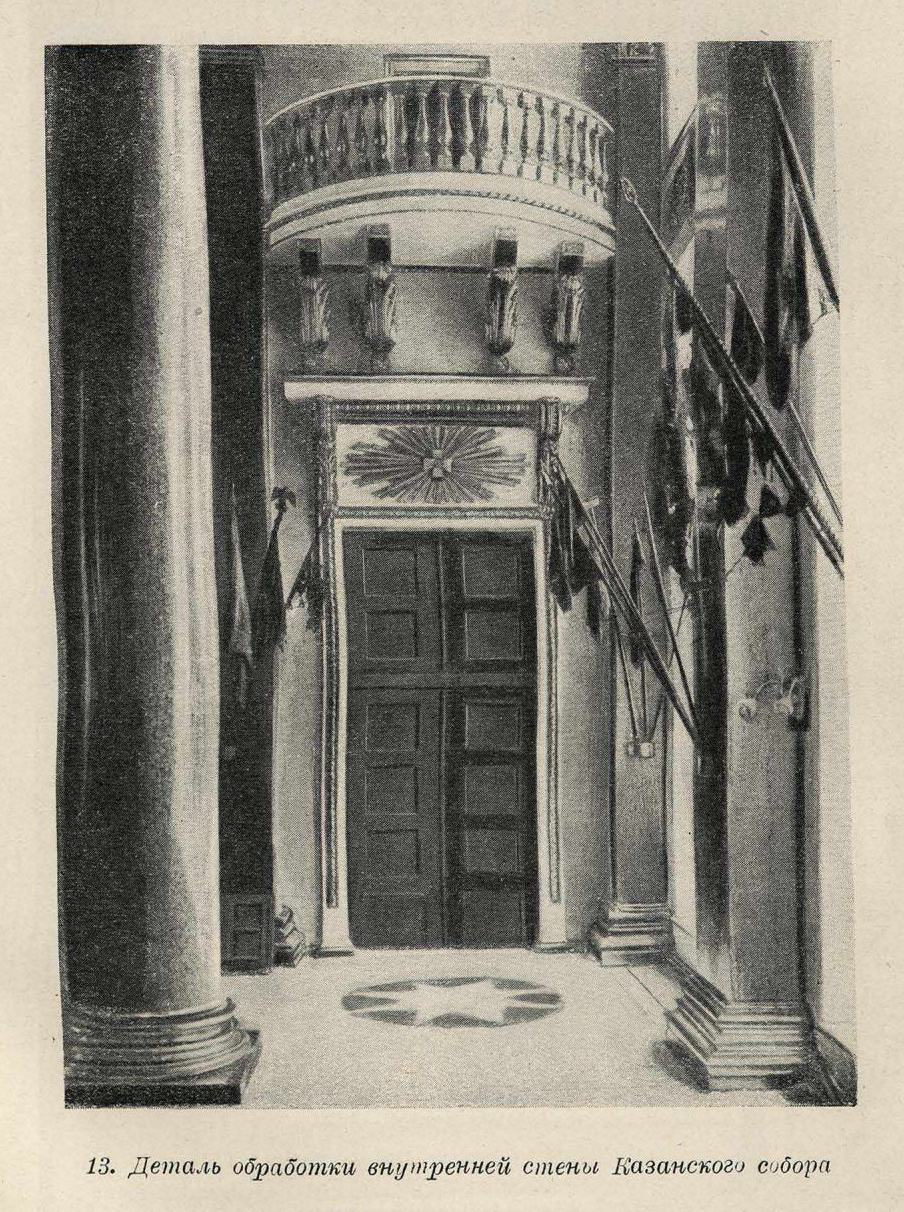

13. Деталь обработки внутренней стены Казанского собора.

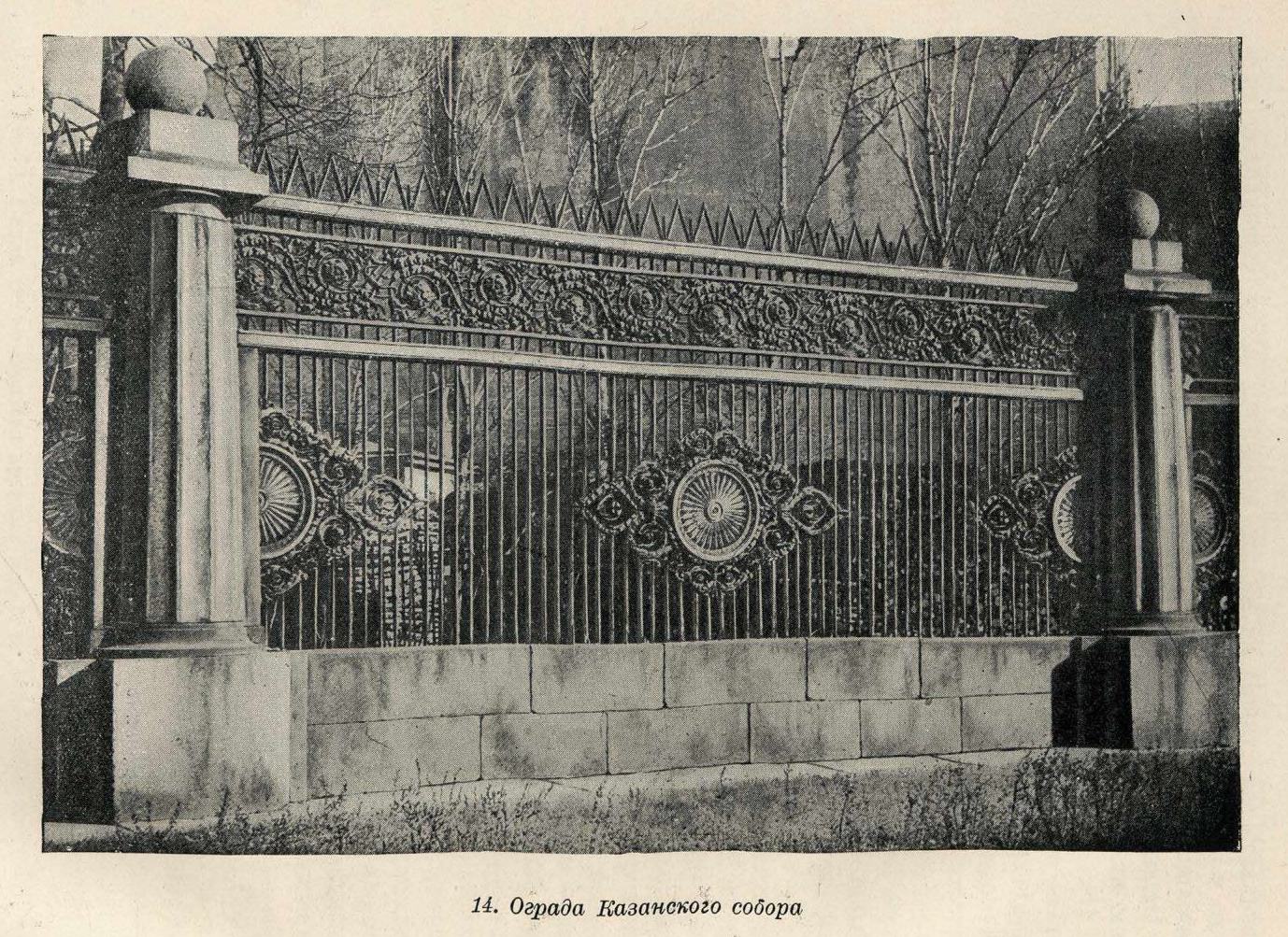

14. Ограда Казанского собора.

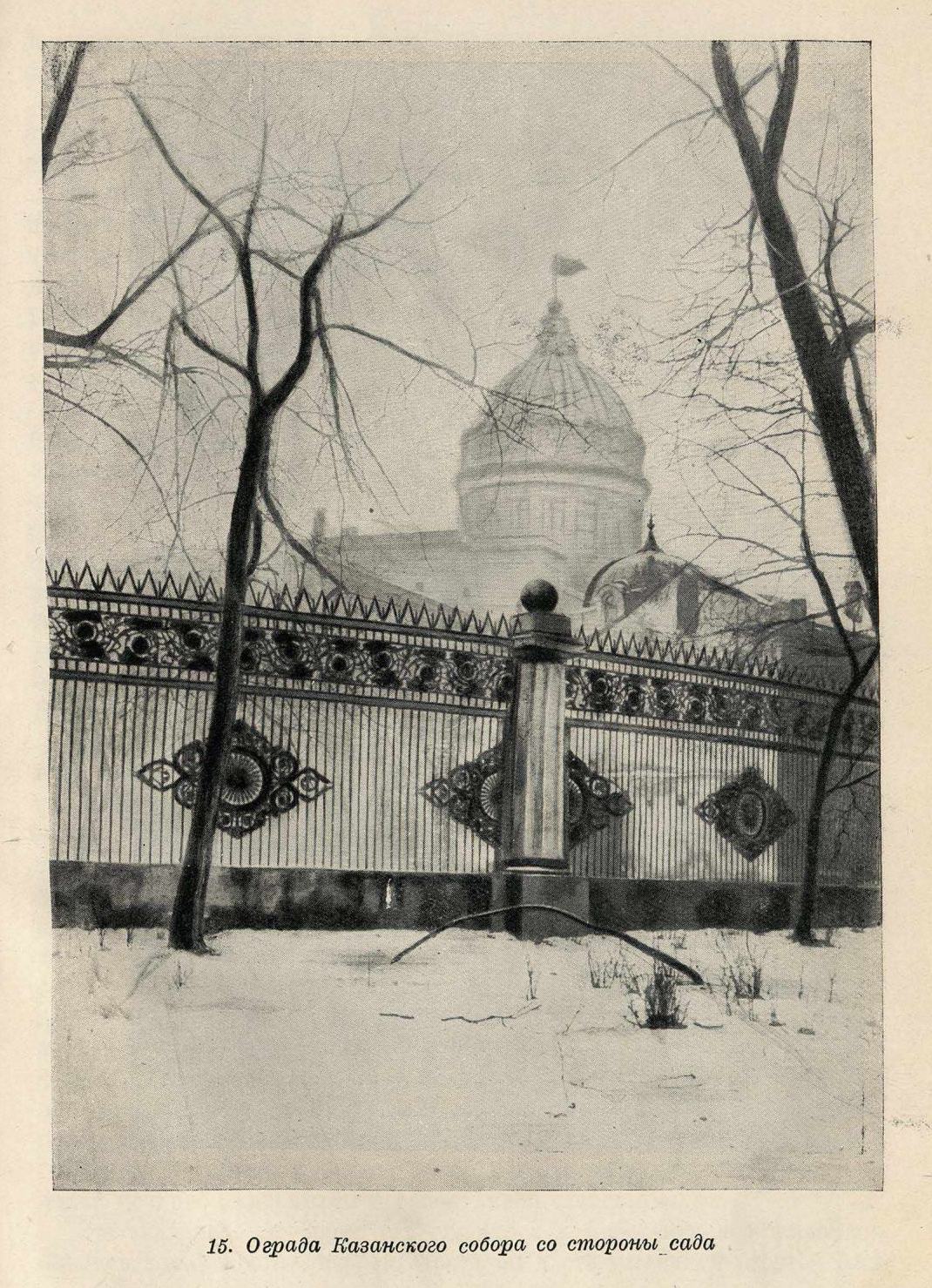

15. Ограда Казанского собора со стороны сада.

16. Процессия с прахом Кутузова у Казанского собора. С гравюры Воробьева, 1813 г.

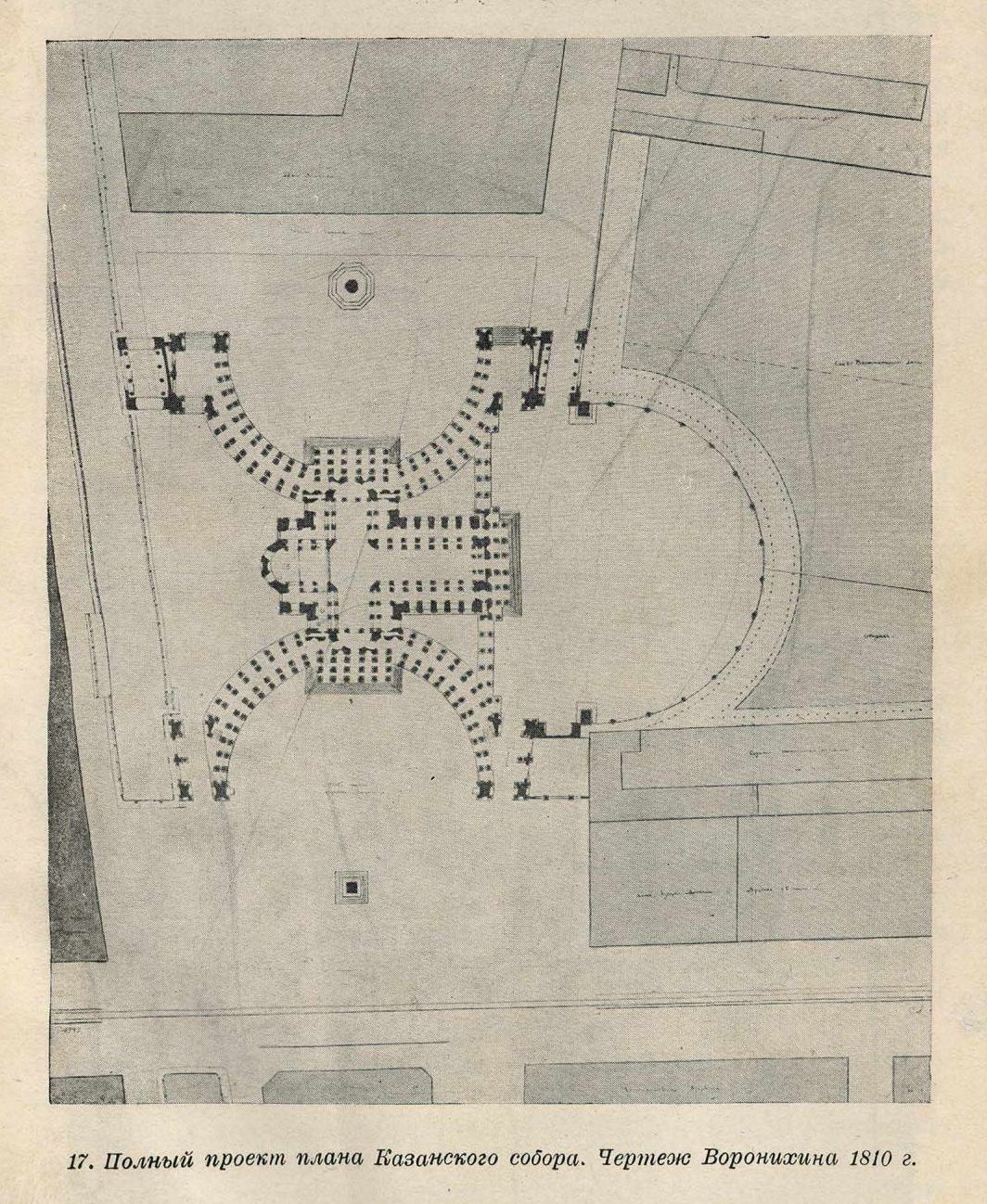

17. Полный проект плана Казанского собора. Чертеж Воронихина 1810 г.

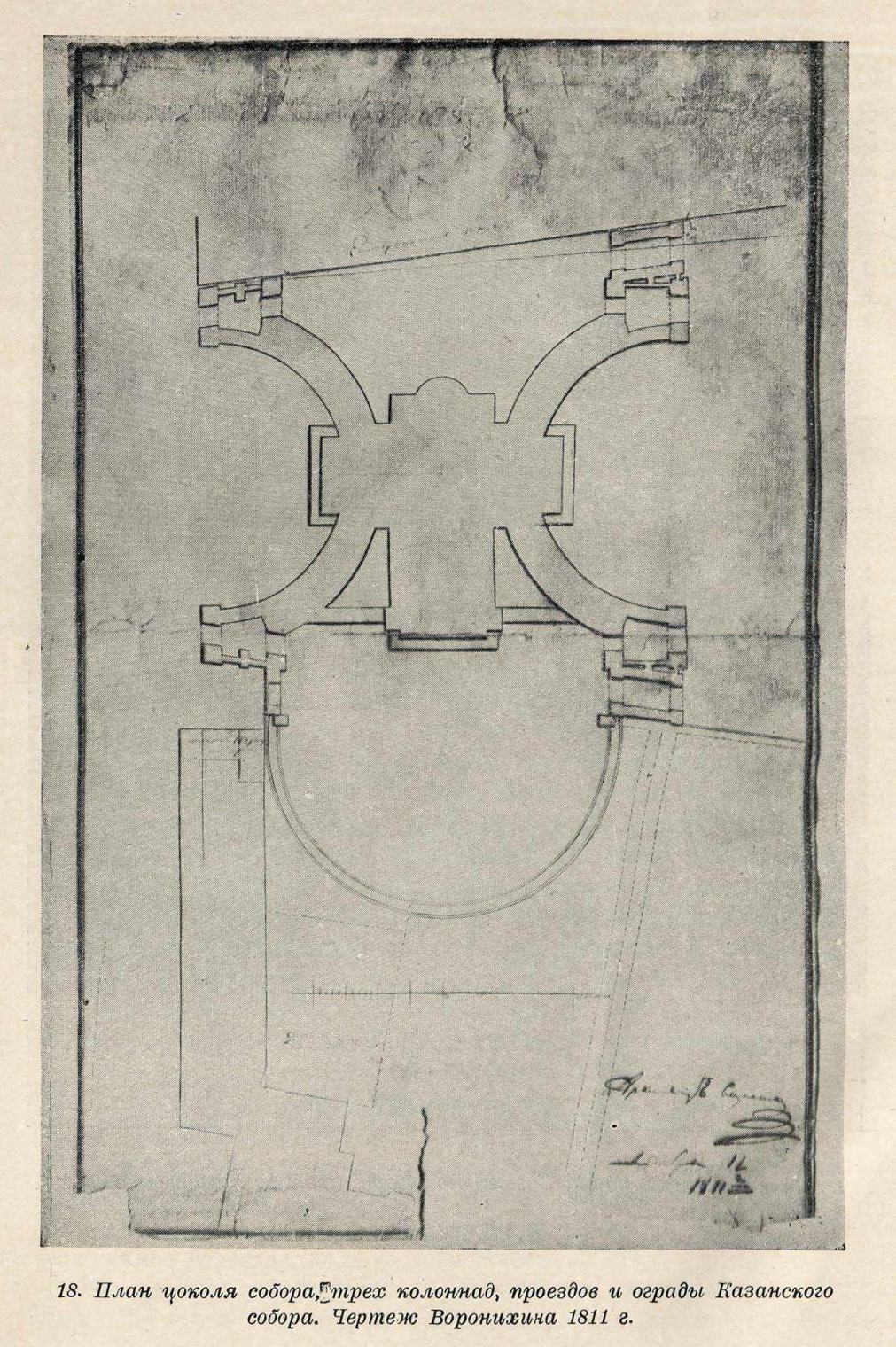

18. План цоколя собора, трех колоннад проездов и ограды Казанского собора. Чертеж Воронихина 1811 г.

19. Проект южной колоннады Казанского собора с проездными арками. Чертеж Воронихина 1810 г.

20. Фасад Горного кадетского корпуса.

21. Колонный зал Горного кадетского корпуса.

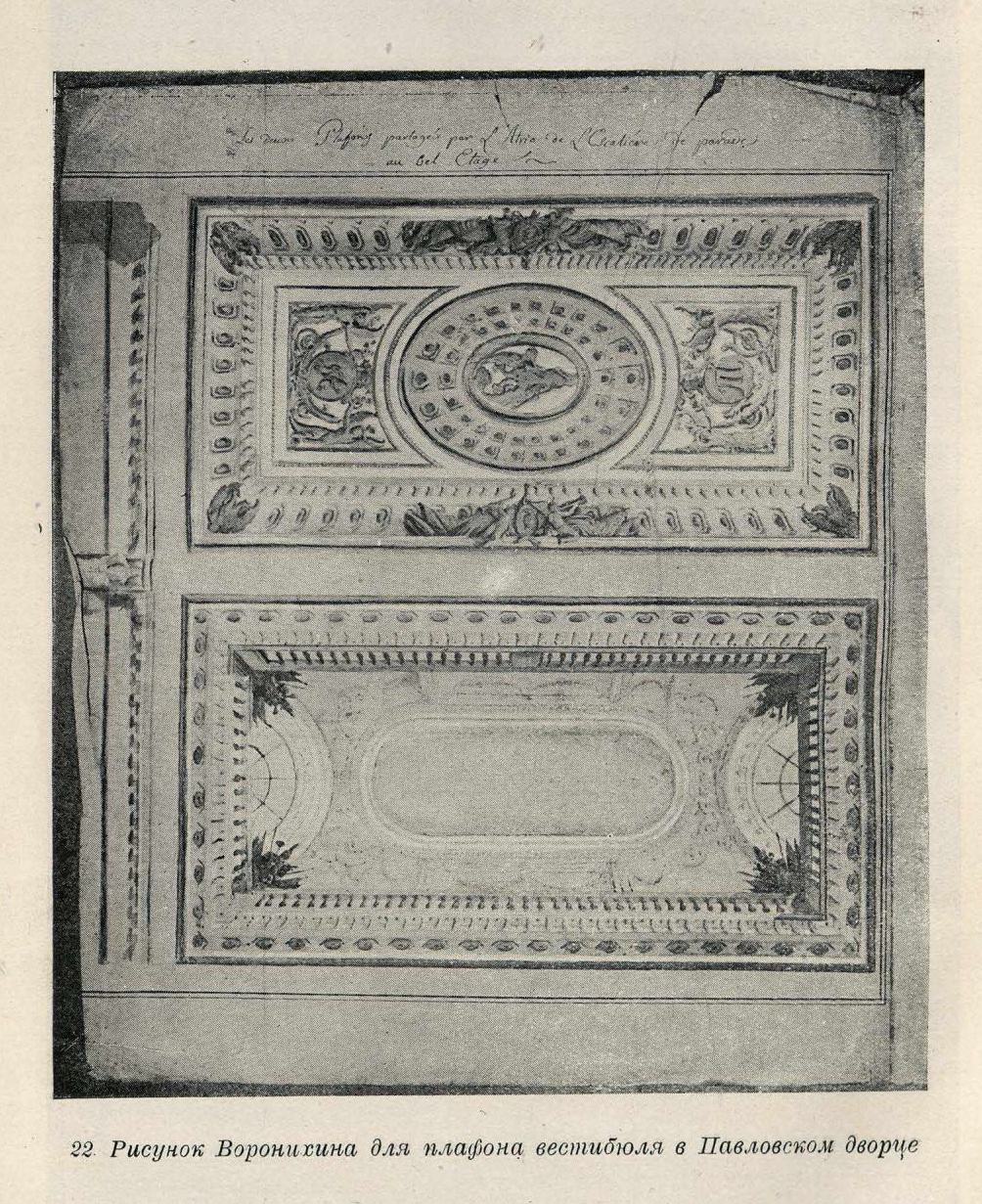

22. Рисунок Воронихина, для плафона вестибюля в Павловском дворце.

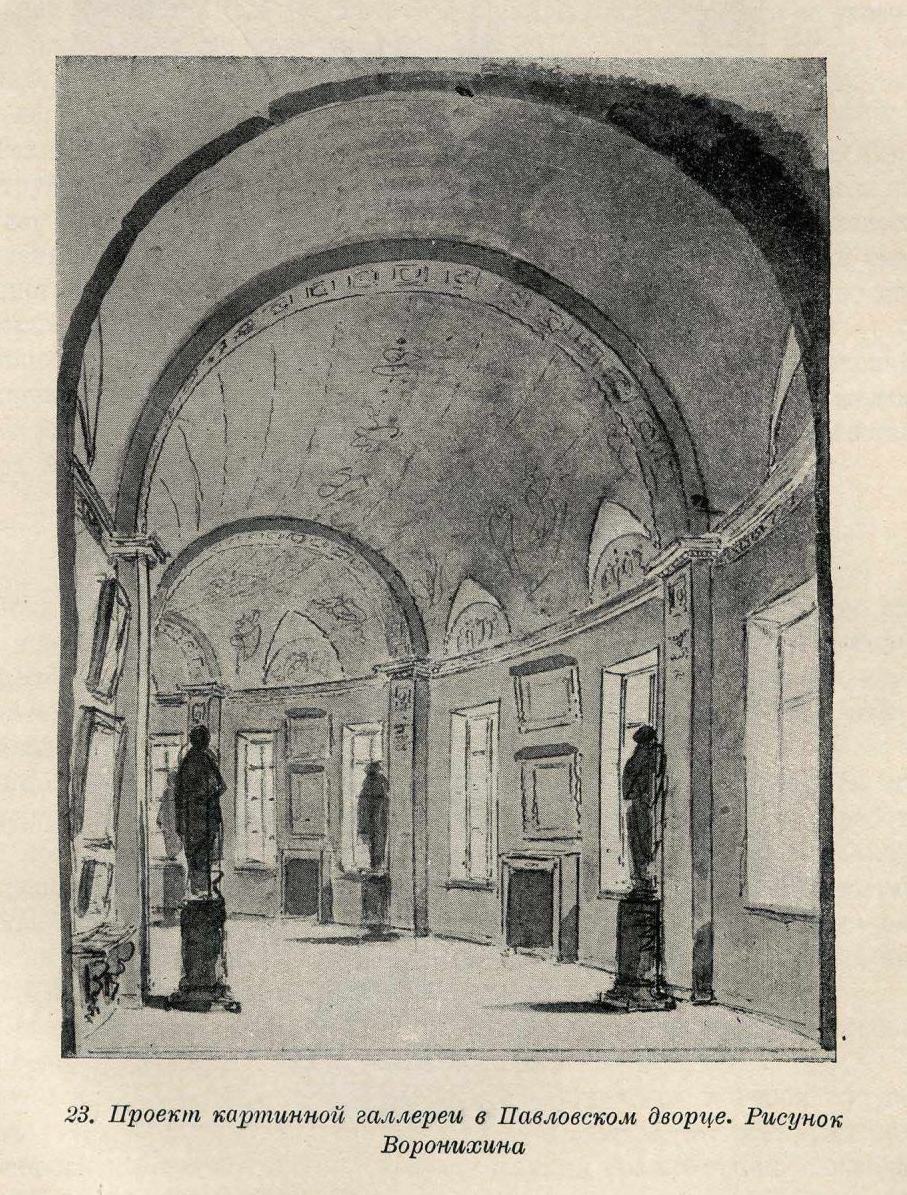

23. Проект картинной галлереи в Павловском дворце. Рисунок Воронихина.

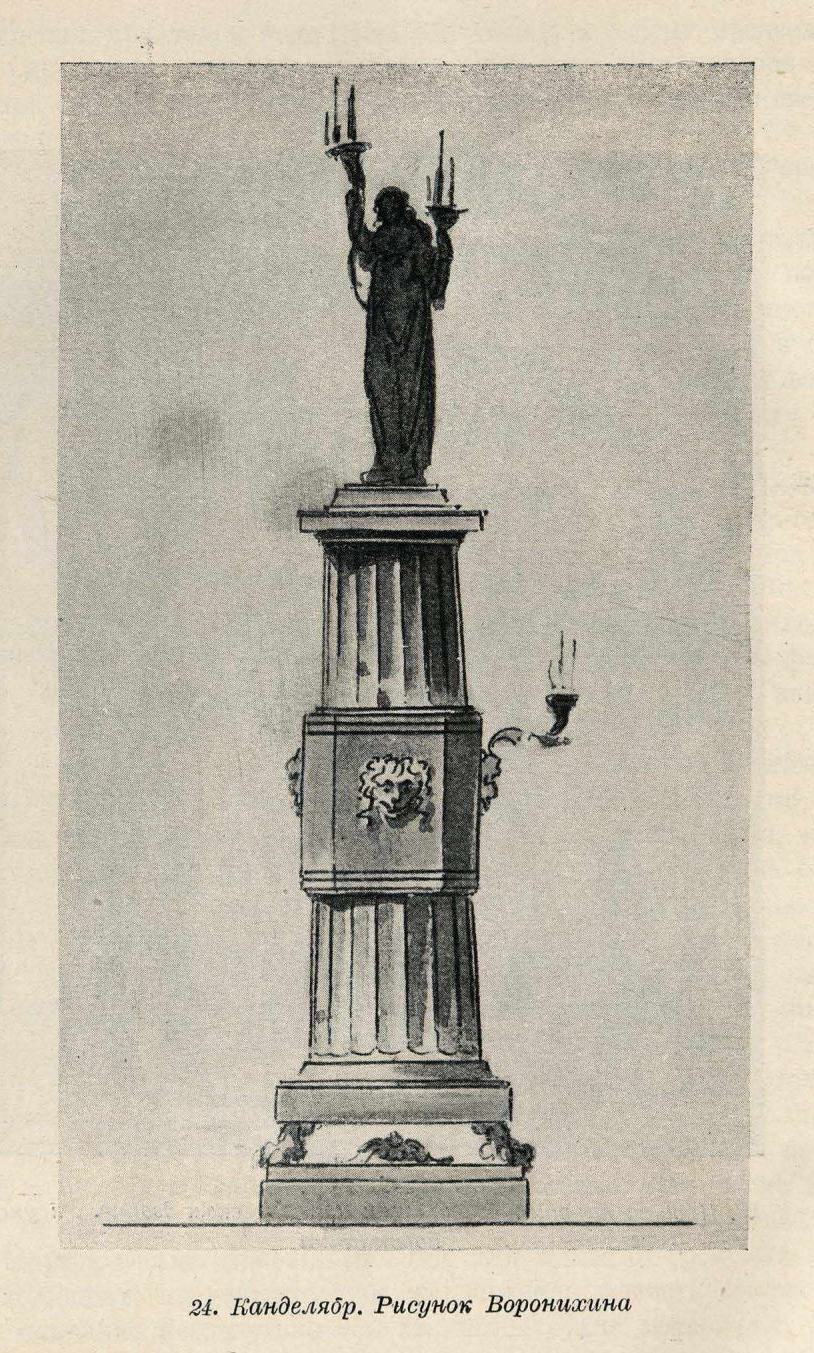

24. Канделябр. Рисунок Воронихина,

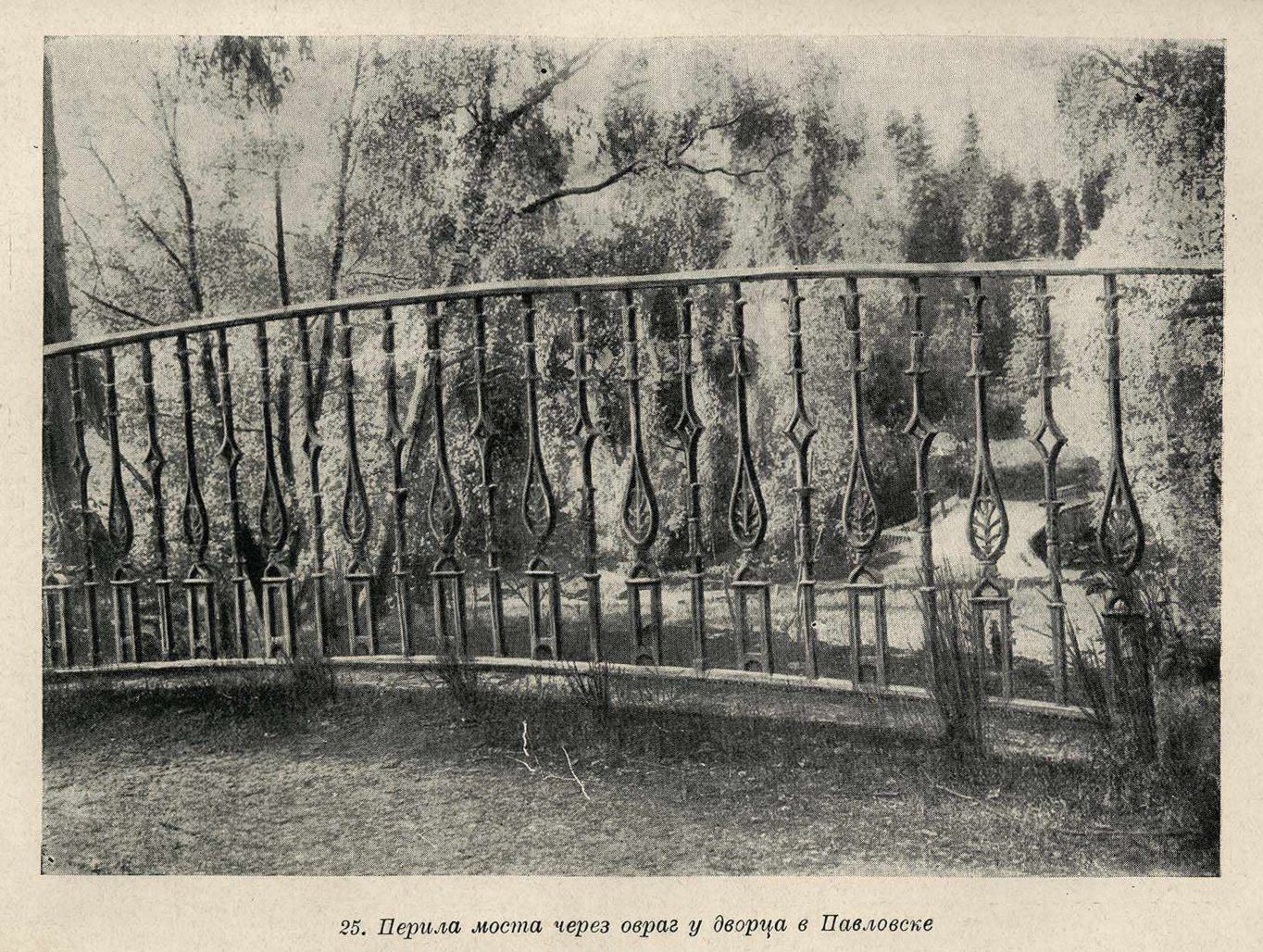

25. Перила моста через овраг у дворца в Павловске.

26. Деталь ограды «Розового павильона» в Павловске.

27. Деталь ограды «Розового павильона» в Павловске.

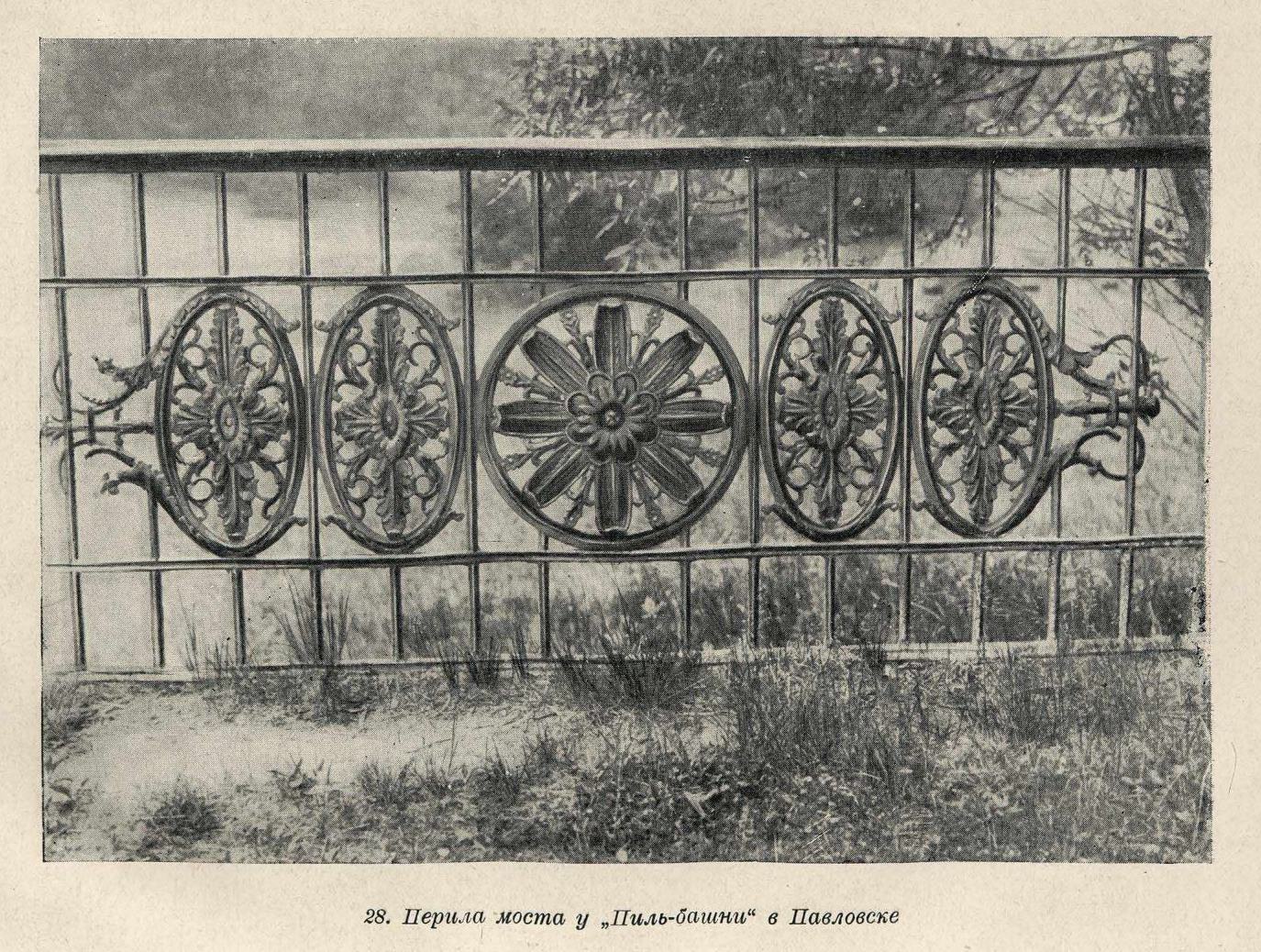

28. Перила моста у «Пиль-башни» в Павловске.

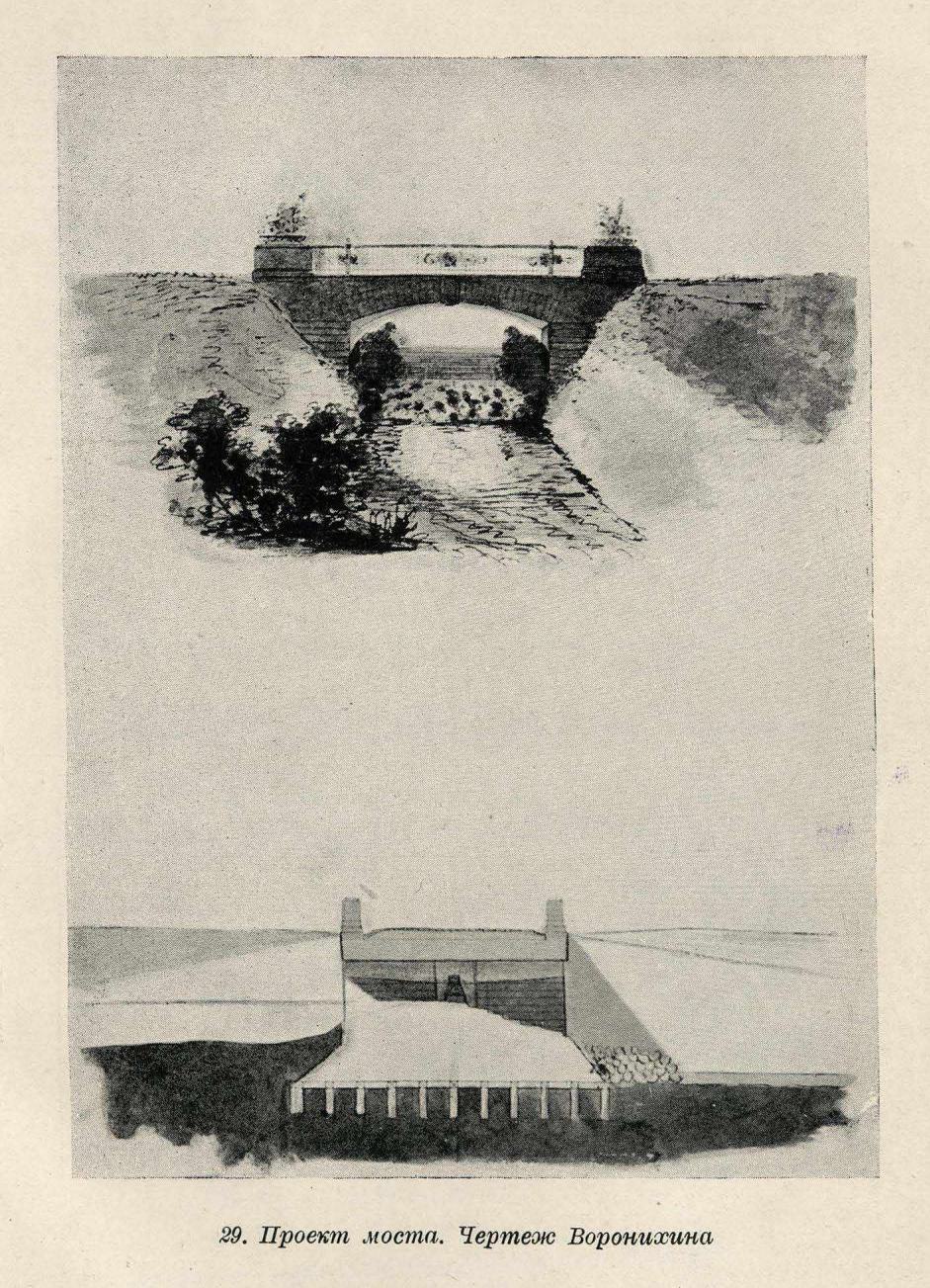

29. Проект моста. Чертеж Воронихина.

30. Монетный двор в Петропавловской крепости.

31. Дом б. Лаваля на Английской набережной.

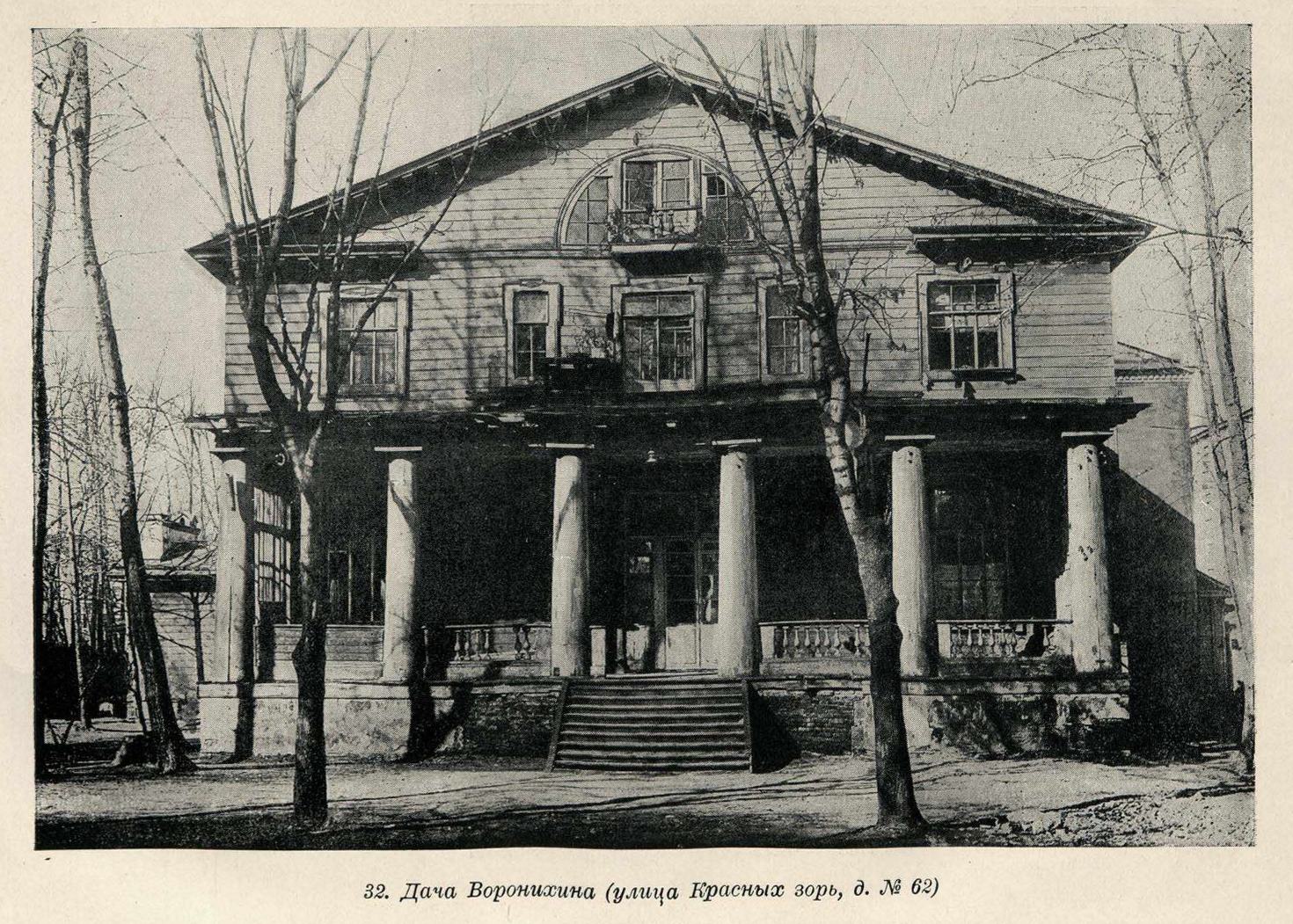

32. Дача Воронихина (улица Красных зорь, д. № 62).

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора ... 5

Введение ... 7

Глава первая. Молодость ... 23

Глава вторая. Работы у вельмож ... 39

Глава третья. Казанский собор ... 47

Глава четвертая. Горный кадетский корпус ... 79

Глава пятая. Работы в императорских резиденциях ... 85

Глава шестая. Служебная карьера ... 97

Глава седьмая. Личность и творчество ... 109

Литература ... 118

Список иллюстраций ... 119

Все иллюстрации

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 86,8 МБ) (скан РГБ)

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 69,4 МБ) (скан Электронекрасовки)

24 марта 2025, 0:25

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий