|

|

Постройки архитектора В. И. Баженова : Альбом автотипий. — Москва, 1950Постройки архитектора В. И. Баженова : Альбом автотипий / Вступительная статья Е. А. Белецкой. — Москва : Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1950. — 13, [2] с., 24 отд. л. ил. в папке.[Полный текст вступительной статьи]

Одним из наиболее ярких представителей передовой культуры и искусства XVIII века был замечательный русский зодчий — Василий Иванович Баженов (1737—1799 гг.).

Значение творчества Баженова в истории русской культуры не ограничивается созданием прекрасных произведений архитектуры, величественных архитектурных проектов. Оно заключено также в его глубоко патриотической общественной деятельности, направленной на воспитание и подготовку отечественных художников, на внедрение знаний в широкие слои населения. Творческий и жизненный путь Баженова был освещен высокими идеалами служения своей Родине, своему народу.

Деятельность Баженова протекала в эпоху становления отечественной науки и культуры. Он первый поднял архитектуру до уровня передовой для своего времени науки, дал глубоко обоснованное изложение архитектурной теории и обобщение практического опыта. Он разработал законы архитектурного построения и методику проектирования, ввел новаторские инженерно-строительные приемы, разрешил проблемы организации строительства и обучения молодого поколения архитекторов.

Баженов был одним из наиболее образованных людей своего времени. Добившись всесторонних знаний упорным трудом в условиях бедности и лишений детских и юношеских лет, Баженов не замыкался в кругу личных и чисто профессиональных интересов. Достигнув в возрасте 27 лет мировой славы, будучи членом, академиком или профессором русской и трех иностранных академий, он продолжал совершенствовать свое мастерство архитектора, художника, инженера-строителя. Овладев искусством зодчества, он неустанно стремился передать свои знания другим. В этом отношении Баженов был прямым последователем своего великого современника — Ломоносова. Баженова роднит с Ломоносовым любовь к своему народу, последовательная, глубоко принципиальная борьба за развитие русской культуры, против засилия иностранцев в русской науке, непримиримость в отстаивании творческих убеждений.

Широта творческих интересов Баженова сказалась и в создании им архитектурной школы, где неимущие обучались бесплатно, и в предложении организовать художественный музей и открыть типографию для печатания книг по искусству, и в подготовке многотомного издания чертежей сооружений и проектов отечественной архитектуры.

Человек смелых, часто дерзновенных для своего времени мечтаний, Баженов был вместе с тем подлинным практиком, понимавшим насущную необходимость выдвинутых жизнью задач. Так, например, его записка о реорганизации Академии Художеств была научно разработанной программой, основанной на огромном опыте.

Творчество Баженова было подчинено идее служения народу. Горячим патриотическим чувством, сознанием общественного значения труда архитектора была проникнута его речь на закладке Кремлевского дворца: «Ум мой, сердце мое и мое знание не пощадят ни моего покоя, ни моего здравия», — говорил он.

Патриотизм Баженова сказался и в глубоком уважении к истории своего народа, любви к его богатому, разнообразному творчеству. Подобно тому, как пламенный патриот и революционер, великий современник Баженова Радищев знал и любил русскую народную песню, Баженов высоко ценил произведения русского народного зодчества.

Твердо стоящий на русской национальной почве, зодчий умел критически подходить к творчеству народов других стран, выделяя то, что имело общественную значимость и не принимая чуждых, далеких ему архитектурных образов.

Как художник больших творческих обобщений, Баженов не мог не отразить в своем творчестве идеи, волновавшие умы передовых людей его эпохи. В этом заключается прогрессивное значение деятельности великих мастеров искусства во все периоды развития человеческой истории.

Классовая ограниченность екатерининской дворянской империи, в которой жил Баженов, сузила рамки деятельности архитектора и создала неразрешимые конфликты между наиболее величественными замыслами Баженова и возможностью их осуществления. Не была претворена в жизнь его вдохновенная творческая работа — проект Кремлевского дворца, дошедший до наших дней в чертежах и грандиозной модели; не получил завершения и один из наиболее поэтических ансамблей — подмосковная усадьба Царицыно.

В истории архитектуры Баженов занимает исключительное место. Наряду с Казаковым и Старовым его можно назвать основоположником русской архитектурной классики, не только повлиявшим на творчество современников, но и указавшим пути развития зодчества последующим поколениям русских художников.

К практической деятельности Баженов приступил с 13-летнего возраста, сначала в качестве живописца, а потом уже архитектора. Работая над росписью строившегося тогда Ухтомским в Москве Головинского дворца, талантливый юноша был замечен знаменитым архитектором и принят в его «архитекторскую команду». С этого времени, то-есть с 1750 года, начинаются систематические занятия Баженова архитектурой, заключавшиеся в изучении теории и в практической работе на постройках. В 1754 году Баженов, как один из наиболее способных учеников, был направлен Ухтомским в университетскую гимназию, где учащихся готовили к поступлению в первый русский университет, основанный Ломоносовым. Баженов учился вместе с будущим знаменитым архитектором Старовым и с выдающимся просветителем Новиковым, оказавшим впоследствии большое влияние на формирование мировоззрения Баженова.

В 1758 году Баженов был переведен в Петербург, в Академию Художеств, которую блестяще закончил в 1760 году.

За время обучения в Академии Баженов, имевший уже звание архитекторского помощника, не порывает с практикой: в Петербурге он участвует в постройках С. И. Чевакинского; проектирование колокольни Николо-Морского собора с большим основанием приписывается Баженову; в усадьбе Черкизово-Старки под Москвой в это же время строится по его проекту церковь. Одновременно он обучает своих товарищей искусству архитектурной графики, рисунка.

После окончания петербургской Академии Баженов, уже сложившимся мастером, едет за границу для изучения образцов западноевропейского искусства.

Годы пребывания во Франции, затем в Италии были годами тяжелых материальных лишений, напряженной творческой работы и блестящих успехов. Заслуженную славу молодому русскому архитектору приносят его работы по проектированию Дома инвалидов в Париже, лестницы Капитолия в Риме, а также его прекрасные рисунки и модели. Баженов избирается членом Болонской и Флорентийской академий и профессором Римской.

В 1765 году Баженов — всемирно известный зодчий — возвращается в Петербург, чтобы отдать Родине все свои силы и искусство.

Эти стремления зодчего находят отклик в первой его крупной работе по возвращении — проекте Екатерингофского дворца и парка, выполненном в 1765 году по заданию Академии Художеств на соискание звания профессора. Проект, известный по сохранившейся пояснительной записке, Баженов посвятил идее славы Родины: он предлагал окружить амфитеатр, расположенный перед главным домом, колоннами по числу русских городов, установить конные статуи — «летящие на крылатых конях славы» — и скульптуру, олицетворяющую четыре части света, как символ величия России. На постаментах скульптур предполагалось сделать барельефы с изображением выдающихся исторических событий.

Инженерно-технические решения (вертикальная планировка Екатерингофа, устройство сети каналов, дамб, водопроводной системы), разработанные Баженовым, отличались оригинальностью. За эту работу он получил звание академика, но профессором назначен не был, так как «осмелился» критиковать деятельность реакционно настроенного президента Академии Художеств Бецкого. Вместо Академии Баженов был назначен в артиллерийское ведомство в чине капитана артиллерии.

К концу 60-х годов относятся его работы по строительству Каменноостровского дворца, Арсенала в Петербурге и составление оставшегося неосуществленным проекта Смольного института.

В Каменноостровском дворце, законченном другим архитектором и позже переделанном, сохранились характерные для Баженова округлая форма зала и ворота. Несмотря на значительные изменения, здание интересно как одно из ранних произведений русской классической архитектуры.

Не сохранившееся здание Арсенала, позже Окружного суда, известно по литографии середины XIX века и по фотографиям. В решении этого узко утилитарного по назначению здания сказались присущие Баженову архитектурные приемы: соотношение оконных проемов верхнего и нижнего этажей, смягчение срезанных углов здания колоннами и нишами со скульптурой, членение стены барельефами.

В 1767 году Баженов был направлен в Москву для приведения в порядок обветшавших строений Кремля и, возможно, для участия в составлении генерального плана Москвы.

Это был период, когда складывалась ложнопросветительная, лицемерная политика Екатерины II. Одним из проявлений этой политики был созыв в Москве в 1767 году Комиссии для составления нового свода законов. Распущенная вскоре Екатериной и не давшая практических результатов, Комиссия оказала все же огромное влияние на общественное сознание России. Звучавшие в речах многих делегатов идеи служения народу нашли отражение в разработанном Баженовым в 1768 году грандиозном проекте Кремлевского дворца. Задуманный для обновления древней столицы, как торжественный ансамбль центра города, с площадями, обрамленными колоннадами, с проспектами и величественными воротами, соединявшими дворец с прилегающими к Кремлю районами города, Кремлевский дворец должен был служить, по мысли Баженова, «к чести своего века, к бессмертной памяти будущих времян, ко украшению столичного града, к утехе и удовольствию своего народа».

По глубине идейного замысла, широте градостроительного подхода к решению задачи, гармоничному единству ансамбля, построенного на контрастном сопоставлении горизонтальной протяженности дворца с вертикальными построениями кремлевских башен, соборов, колокольни, по блестящей разработке инженерно-строительной части Баженов намного опередил современную ему архитектурную мысль.

Как известно, осуществление этого грандиозного проекта было сорвано Екатериной. Приказом императрицы уже развернувшееся строительство дворца было прекращено, вырытые котлованы засыпаны.

В 1775 году Баженовым были построены в Москве на Ходынском поле временные «увеселительные строения» по случаю торжественного празднования победы над Турцией, известные по рисункам М. Ф. Казакова. В этих сооружениях Баженов отобразил с присущей ему творческой фантазией события, связанные с военной кампанией.

Любовь Баженова к своему делу, его творческая целеустремленность, способность целиком отдаваться увлекшему его замыслу сказались и в работе над проектированием подмосковной усадьбы Царицыно.

Ансамбль Царицына, а также сохранившиеся отдельные сооружения в усадьбах Знаменка (близ Тамбова), Красное (Воронежской области), Михалково и Быково (под Москвой) — свидетельствуют о блестящем использовании Баженовым традиций древнерусского зодчества.

Получив задание от Екатерины построить подмосковную резиденцию, Баженов обратился к наследию русской архитектуры XVII века, которую он глубоко знал и любил и к которой обращался, работая над проектированием предшествующих Царицыну сооружений (Черкизово-Старки, Знаменка, «увеселительные строения»).

К проектированию Царицына Баженов приступил в 1775 году. Усадьбу нужно было построить на месте поместья князя Кантемира «Черная грязь», расположенного на пересеченном оврагами и ручьями участке, круто обрывающемся к берегам прудов и водоемов.

Со свойственной Баженову тщательностью проводит он подготовительные работы: снимает план местности старой усадьбы с обозначением строений парка и угодий; делает план-промер прудов¹, составляет эскизы строений. В декабре 1776 года проект был готов, весной того же года приступили к его осуществлению.

____________

¹ Чертежи 1775 года в Военно-историческом архиве.

При проектировании Царицына Баженов отказался от обычной для дворцово-усадебных построек XVIII века схемы с ее строго симметричным расположением главного здания, флигелей и парадным двором перед ними.

По замыслу Баженова, известному по выполненным им генеральному плану и панораме и по сохранившимся сооружениям, ансамбль состоял из отдельно стоящих зданий.

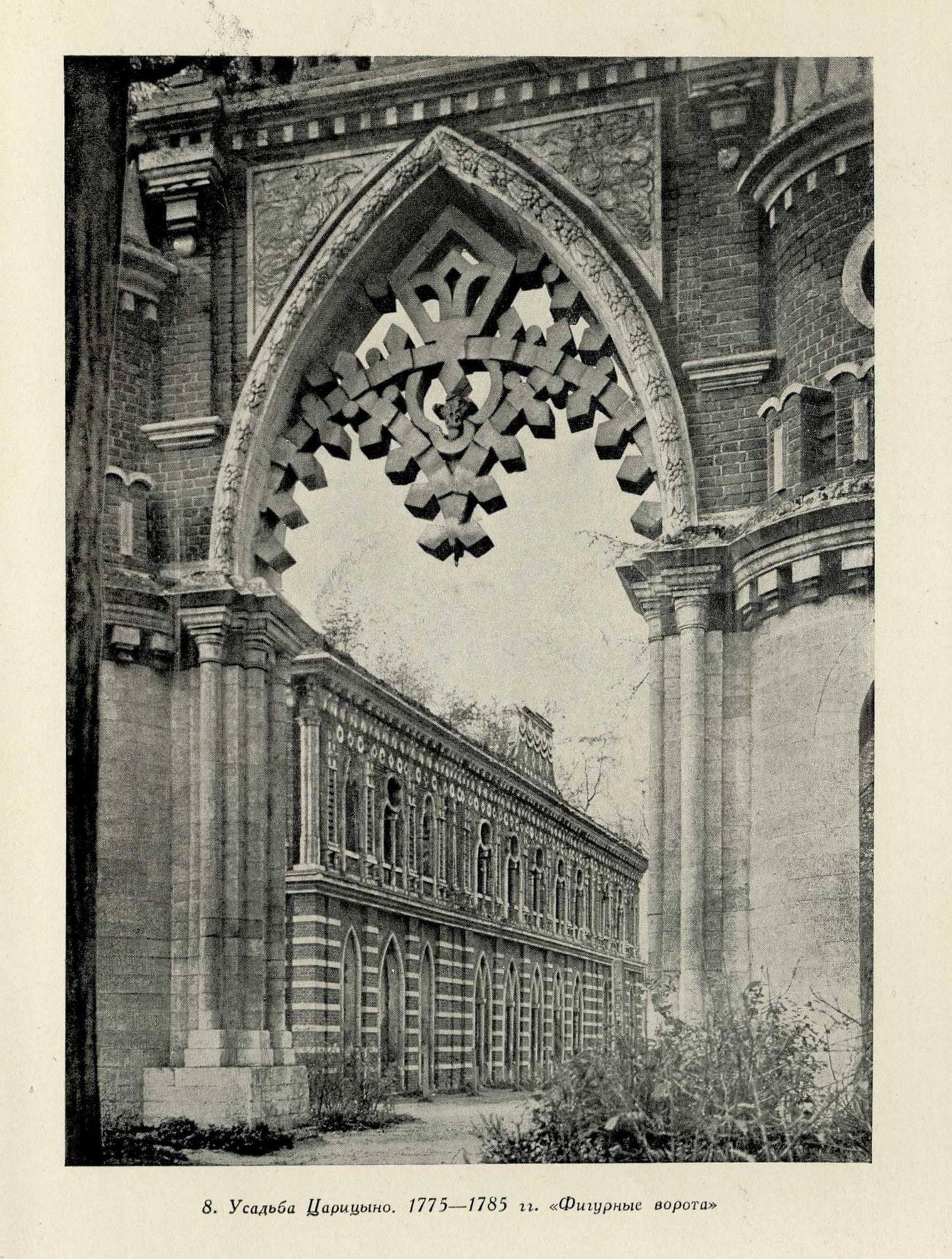

Два тождественно решенных дворца, для Екатерины и Павла, располагались на одной перпендикулярной к прудам оси. На поперечной оси, запроектированной между дворцами, оранжереи, со стороны въезда был построен так называемый «Большой Кавалерский» корпус. Эти три двухэтажных и равнозначащих по нарядной архитектурной обработке здания составляли центр композиции. Позади них находились «Хлебный дом», башня с часами, за оврагом — конный двор. Слева, близ церкви, были расположены два «Кавалерских» корпуса; по кромке обрыва, по продольной к прудам оси, сейчас же от моста через овраг, шли «Кавалерский» корпус, два маленьких домика (эрмитажи), «Фигурный» мост, перекинутый через дорогу со стороны Коломенского, «Камер-юнфарский» домик, «Малый», или «Полуциркульный» дворец, «Дальний дворец, что у сада», позже получивший название «Оперного дома», и на повороте парковой аллеи — «Фигурные», или «Виноградные», ворота.

Все намеченные по проекту здания, за исключением башни для часов и конного двора, были возведены под крышу и остеклены.

Документы¹ указывают, что в процессе затянувшегося на десять лет строительства были внесены значительные изменения лишь в решение главных дворцовых корпусов. Поставленный перед необходимостью расширить их объем, Баженов предложил построить между ними третий дворец, объединив его галереями с двумя крайними.

____________

¹ А. И. Михайлов. Новые материалы о великом зодчем. «Архитектура и строительство». 1949 г., № 7.

В таком виде дворец достраивался, когда приехавшая в Царицыно в 1785 году Екатерина приказала его сломать и строительство нового дворца поручила М. Ф. Казакову. Отстраненный от дел, Баженов был в 1786 году совсем уволен от государственной службы. Это произошло не потому, что дворец не понравился Екатерине: в том же 1786 году она утвердила решенный в тех же формах проект Казакова. Опала Баженова была вызвана политическими мотивами. Он был близок к прогрессивной группе, возглавляемой Новиковым, общественно-просветительная деятельность которого приняла в 80-х годах оппозиционный екатерининскому режиму характер и вызвала резкое недовольство императрицы, боявшейся, особенно после Пугачевского восстания 1773—1775 годов, всякого проявления свободомыслия.

В начале 1786 года баженовский дворец был разобран, фундаменты выломаны, а 15 июля состоялась закладка на том же месте дворца по проекту Казакова. Возведенный под крышу, существующий ныне дворец Казакова также не был закончен. В 1794 году были разобраны баженовские «Большой Кавалерский» и «Камер-юнфарский» корпуса и позже два маленьких домика у «Фигурного» моста и двухэтажный небольшой корпус, стоявший между дворцом и «Хлебным домом».

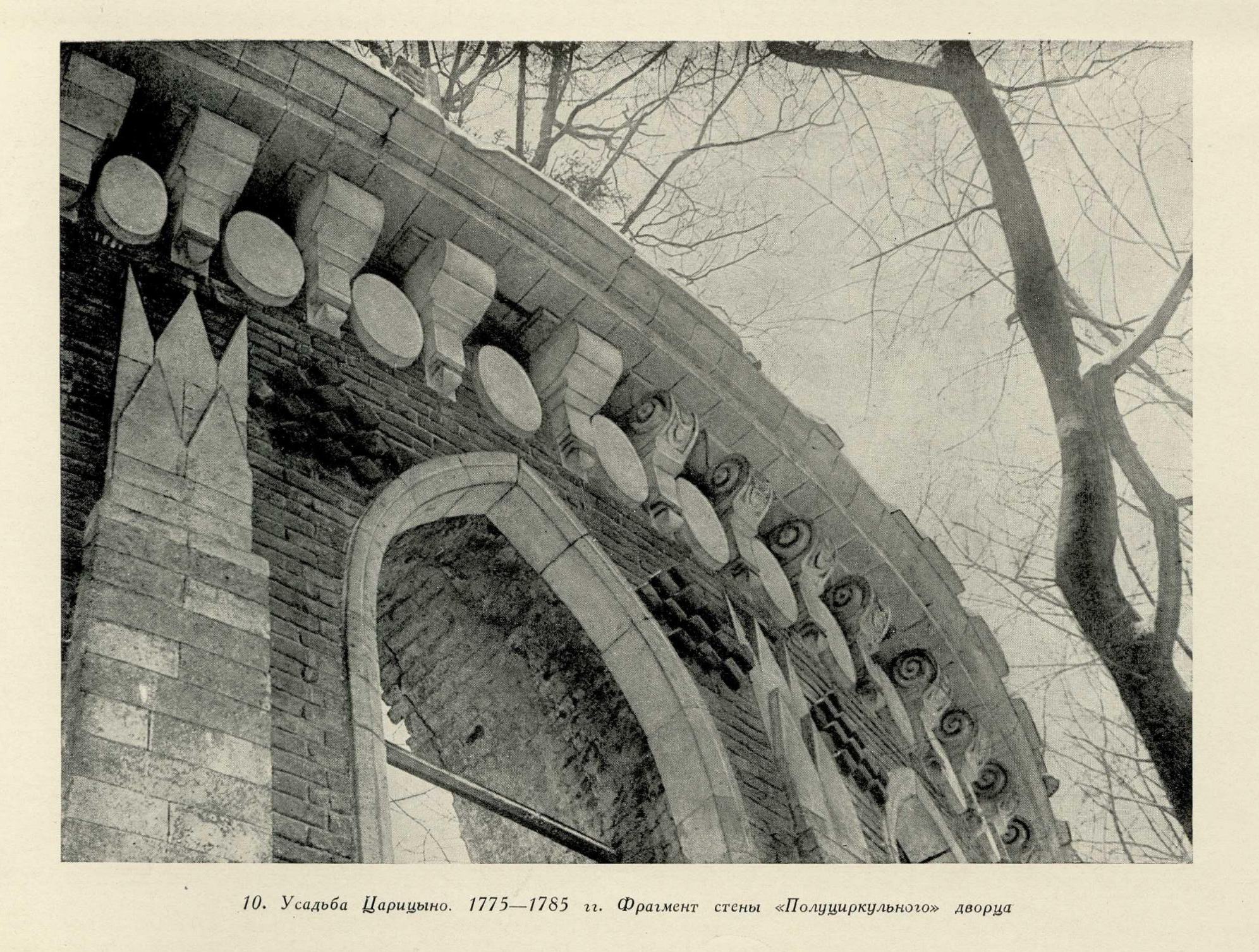

Мастер блестящих композиционных решений, Баженов достиг в ансамбле Царицына предельной выразительности архитектуры. Царицыно строилось Баженовым по принципу «свободного» размещения зданий в ансамбле, с подчинением масштабных соотношений сооружений, расстояний между ними и их размеров единой модульной системе.

При общей живописности решения, архитектура играла организующую роль в ансамбле, что ясно видно в построении сохранившейся «перспективной аллеи», идущей прямой линией от моста через овраг, по «Фигурному» мосту, мимо располагавшихся с обеих сторон аллеи павильонов и завершенных великолепной ажурной аркой «Фигурных» ворот. Этот принцип сохраняется и в четком решении овальной лужайки со стороны парка, на которую выходили продольными, равными по протяженности, но различными по обработке фасадами главные и «Дальний» дворцы.

Живописность, которая и сейчас отличает ансамбль Царицына, была достигнута гармоничным сочетанием с природой, умелой расстановкой павильонов.

Чередование зданий, открытых для обозрения со всех сторон, разнообразных по плановым и объемным решениям, раскрывало полные неожиданных эффектов перспективы.

Сочетание кирпича и белого камня, столь излюбленное в старой московской архитектуре, является в царицынских постройках одним из основных элементов художественного воздействия. Этому воздействию способствует и мастерство выполнения кладки, скрепленной раствором тонкой извести, с применением лекального кирпича, сделанного по специальным шаблонам.

Глубоко раскрытые и по-новому использованные традиции русской архитектуры сказались и в не дошедшем до нас завершении зданий легкими сквозными парапетами, смотровыми башенками и бельведерами, в очертаниях высоких полусферических, овальных или граненых кровель, покрытых желтой поливной, словно залитой яркими солнечными лучами, черепицей¹.

____________

¹ Черепицей Баженов успел покрыть только «Большой Кавалерский» корпус и «Оперный дом». Остальные здания долгое время стояли под временными лубяными крышами.

Прорезающие почти всю высоту зданий окна и двери, имевшие застекленные створки, должны были наполнять помещения воздухом и светом. Полы были покрыты «по-русски», как писал Баженов, лещадными плитками; печи изразцовые; стены внутри зданий он предлагал расписать фресками.

Баженов называл архитектуру Царицына «нежной». Не мрачным и суровым должно было быть это замечательное творение зодчего, как считала Екатерина, а таким, как его задумал Баженов, — жизнерадостным и по-сказочному красивым.

Возможно, что художественным прообразом Царицына был ансамбль Коломенского, глубоко прочувствованный архитектором во время обмера и разборки пришедшего в ветхость Коломенского дворца. Эти села, связанные еще в XVII веке общим хозяйством, воспринимались Баженовым как единый художественный комплекс. Об этом свидетельствует составленный им совмещенный «план местоположения села Коломенского и Царицына с цареборисовскими прудами», который был направлен в 1784 году в Петербург и который Екатерина «соизволила» оставить у себя.

Рука Баженова чувствуется и в создании Царицынского парка. На месте регулярного парка Кантемировской усадьбы и прирезанных в 1775 году по обеим сторонам прудов земельных участков он разбил новый парк, придав ему ландшафтный характер. Умело использованы особенности местной природы, сочетание рельефа, воды, зеленого массива. Извилистые дорожки по склонам оврагов, тенистые липовые аллеи со стрельчатыми сводами, напоминающими своды построек, Царицына, прерываются широкими прямыми перспективами, раскрытыми на пруды, просторные дали полей, лесов.

Из парковых сооружений Баженова сохранились романтические башня-руина у поворота береговой аллеи и сквозная полуциркульная арка на овальном насыпном островке пруда, завершавшаяся раньше башенкой.

Одновременно с Царицыном Баженов строил дворец в расположенном невдалеке селе Булатникове. К 1785 году, то-есть ко времени отставки Баженова, был возведен только первый этаж. Замысел дворца протяженностью свыше шестидесяти метров сохранился в обмерном чертеже М. Ф. Казакова, сделанном во время проектирования им вариантов окончания дворца.

Всеми строительными работами Баженов непосредственно руководил сам. С 1776 года он жил в Царицыне. Вынужденный продать в покрытие долга, накопившегося во время строительства Кремлевского дворца, свой московский дом, коллекцию картин и книг, он поселился с семьей в старом деревянном доме, который был «переставлен на время в удобное для житья место».

«Не имея ни конторы, ни команды», как писал Баженов, отягощенный постоянными заботами о получении задерживаемых денег и материалов, поставленный под жесткий контроль в ведении отчетности, которую он называл «приказным обрядом», Баженов, как великий художник, был все же полон подлинного творческого горения.

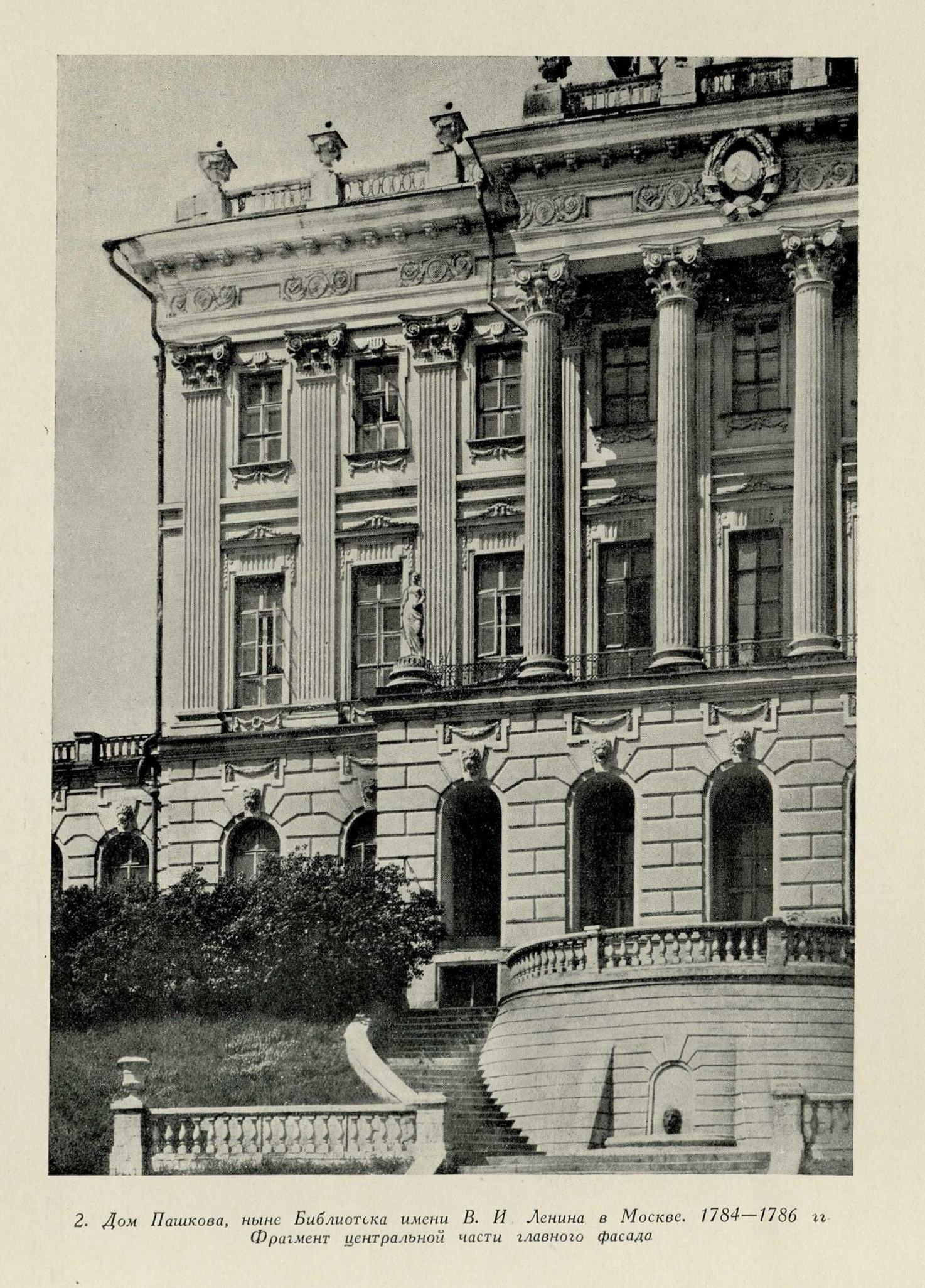

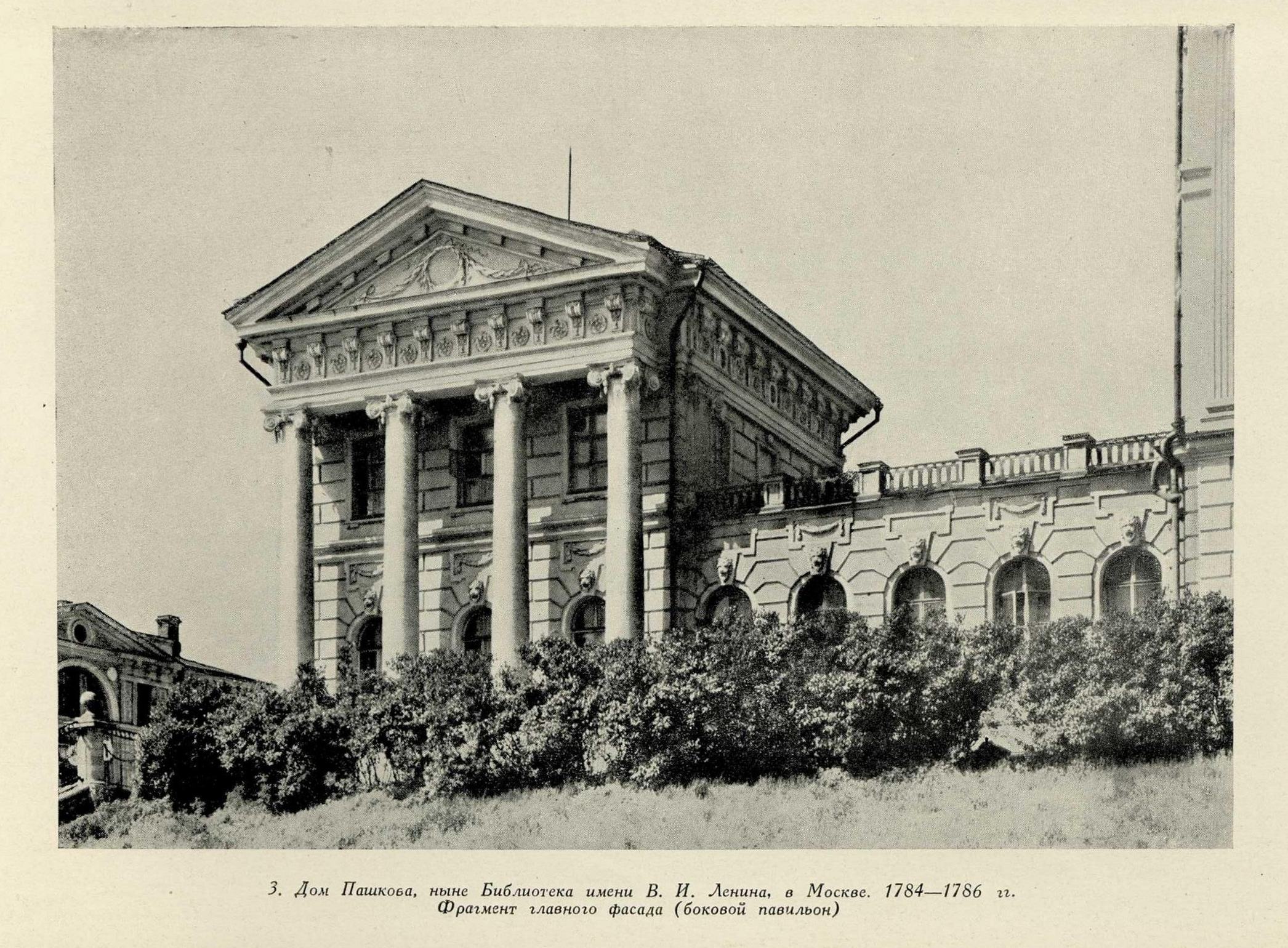

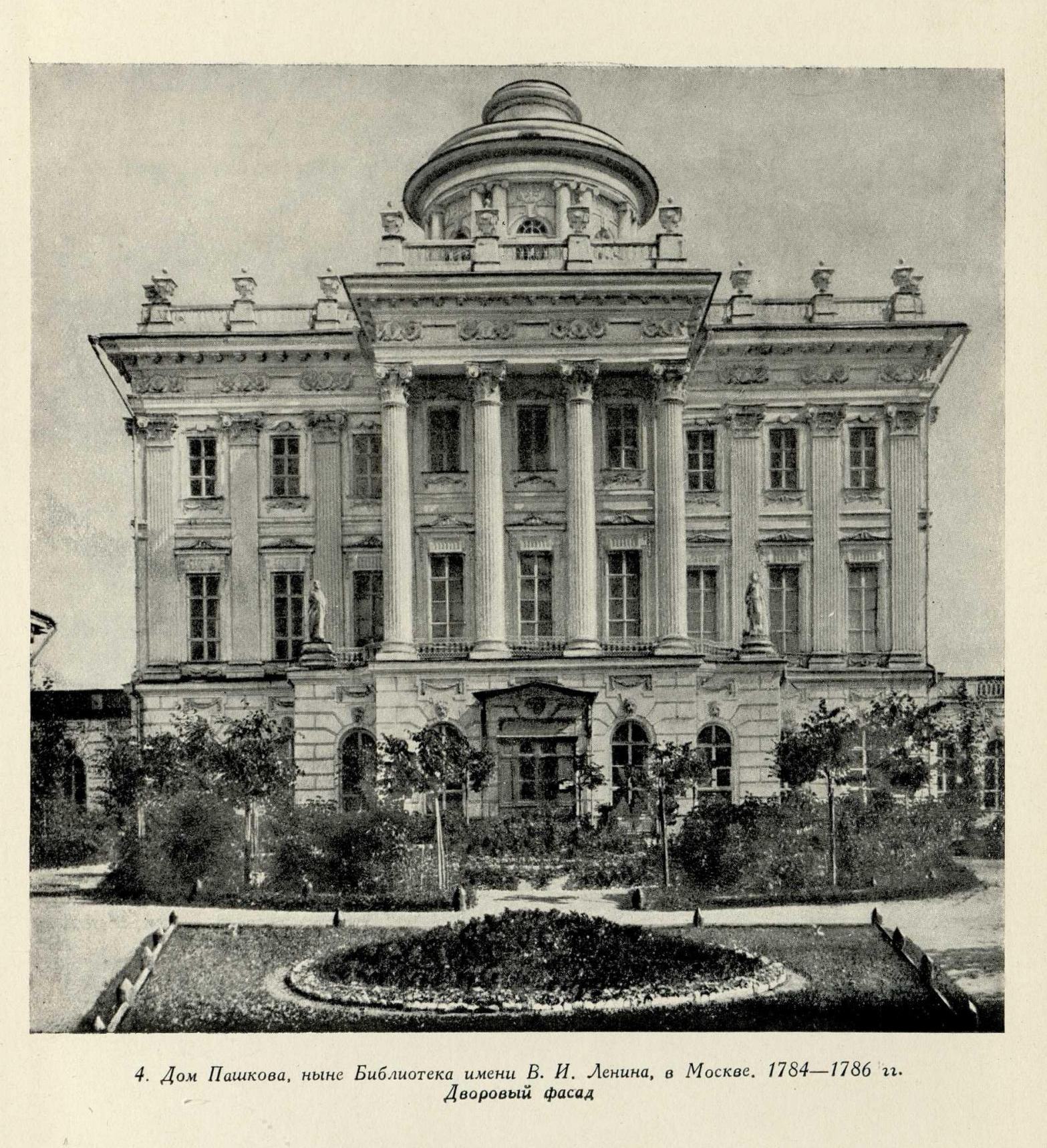

В 1784—1786 годах он создает одно из наиболее совершенных произведений русской и мировой архитектуры — дом Пашкова.

Дом Пашкова, ныне старое здание Библиотеки им. В. И. Ленина, — блестящий пример высокого расцвета русской архитектурной классики конца XVIII века, явившейся крупнейшим этапом в развитии национальной архитектуры и создавшей ей мировой приоритет. Ведущие зодчие этого периода — Старов, Казаков и другие — умели выходить за рамки «социального заказа» (например, создание дворца феодала) и подходили к решению этой задачи с широтой понимания градостроительных идей своего времени. В полной мере это относится и к Баженову.

В доме Пашкова, как и во всем, над чем работал Баженов, проявилось его мастерство в решении генерального плана, в общем пропорциональном построении здания, в тонкой согласованности его декоративных элементов. Легко и свободно владел Баженов неисчерпаемыми средствами своего замечательного искусства, создавая многообразные по архитектурным приемам и единые по художественной гармоничности произведения.

Прослеживая развитие творческого пути Баженова, мы понимаем, почему именно после Царицына было создано в русской классике здание, которое исключительной легкостью, воздушностью силуэта, высотностью композиции выделялось из всего, что делали современники Баженова. Если в Царицыне Баженов по-новому использовал традиции старой русской архитектуры с ее живописностью, вертикальностью построения, то в доме Пашкова, обогащенный этим творческим опытом, он по-новому решает классическую тему, внося в строгую лаконичность традиционных форм глубоко национальное своеобразие.

Наружный вид дома Пашкова сохранился почти без изменений. После пожара 1812 года архитектор О. И. Бове изменил только завершающий здание бельведер, который был решен Баженовым как сквозная, окруженная галереей с парными колоннами ротонда, завершенная скульптурой Минервы. Внутренняя планировка здания была уничтожена пожаром и последующими перестройками. Ее первоначальное решение с характерным для Баженова приемом овального очертания плана лестницы сохраняется лишь в обмерном чертеже подвального этажа, выполненном в начале XIX века.

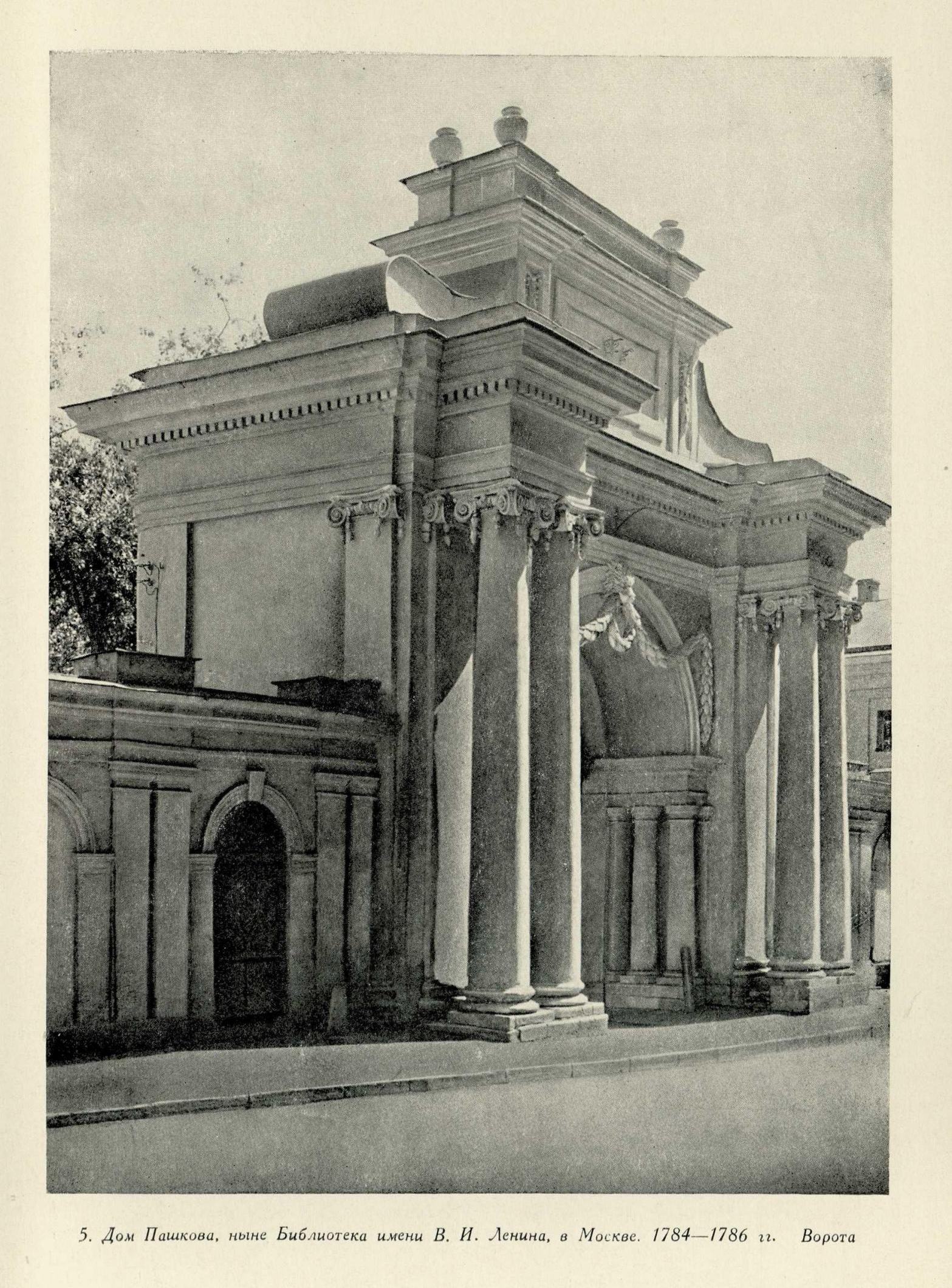

Почти без изменения сохранилась планировка расположенного позади дома парадного двора. В генеральном плане в меньшем масштабе был применен прием осевых построений проекта Кремлевского дворца. Поставленные по центральной оси дома великолепные въездные ворота, расширяющаяся плавным изгибом, идущая от них вглубь двора каменная ограда — все было спланировано с учетом постепенной подготовки зрителя к восприятию дворового фасада дома, решенного с такой же парадностью, как и фасад, обращенный на улицу. Полуциркульные проемы ворот этой ограды с одной стороны соединяли главный двор с внутренним двором и службами, с другой стороны — открывали вид на старую, примыкавшую к участку церковь. Ближе к дому были расположены манеж и конюшни.

Следуя принятой в русском зодчестве традиции увенчания холма высотным зданием, Баженов поставил дом Пашкова по краю круто спускавшегося к улице участка. Этим приемом он искусно ввел здание в ансамбль города. При низкой рядовой застройке того времени поднятое на высокий холм здание, построенное по принципу нарастания масс к центру, завершенному легким сквозным бельведером, было хорошо видно с дальних точек города. Воздушный силуэт дома Пашкова, решенного в формах классической ордерной архитектуры, дополнял шатровые завершения кремлевских башен.

Гармоничность здания была достигнута применением в его пропорциях простых кратных соотношений, ритмичным повторением одинаковых величин. Так, например, план и объем центральной части здания и флигелей построены на точных соотношениях квадрата и его диагонали, длина флигелей равна длине галерей, соединяющих их с центральной частью, и т. д.

Четкость построения объемов, простота композиции сочетаются с графически тонким членением стен пилястрами, барельефными вставками, сильной профилировкой карнизов, характерными для Баженова пропорциями колонн.

На крышах галерей были устроены висячие сады, по склону холма разбит сад с выстланным белокаменными плитами прудом и фонтанами. Вода к ним подавалась по специальной водопроводной системе с бассейном и артезианским колодцем, устроенными во дворе.

Высокое мастерство, легкость композиционного построения, тонкое понимание ансамбля, отличающие выполнение дома Пашкова, явились итогом огромной творческой работы, основными этапами которой были проекты Смольного, Кремлевского дворца и Царицыно.

Конец 80-х — начало 90-х годов — период наиболее интенсивной строительной деятельности Баженова.

Велика была его слава. К находившемуся в опале архитектору обращаются с многочисленными заказами. В эти годы он строит усадьбы в Красном, Михалкове, Быкове, Пехре-Яковлевском, церковь в Троицком-Кайнарджи и др. Во всех этих работах неизменно проявлялся творческий темперамент Баженова, его блестящее мастерство.

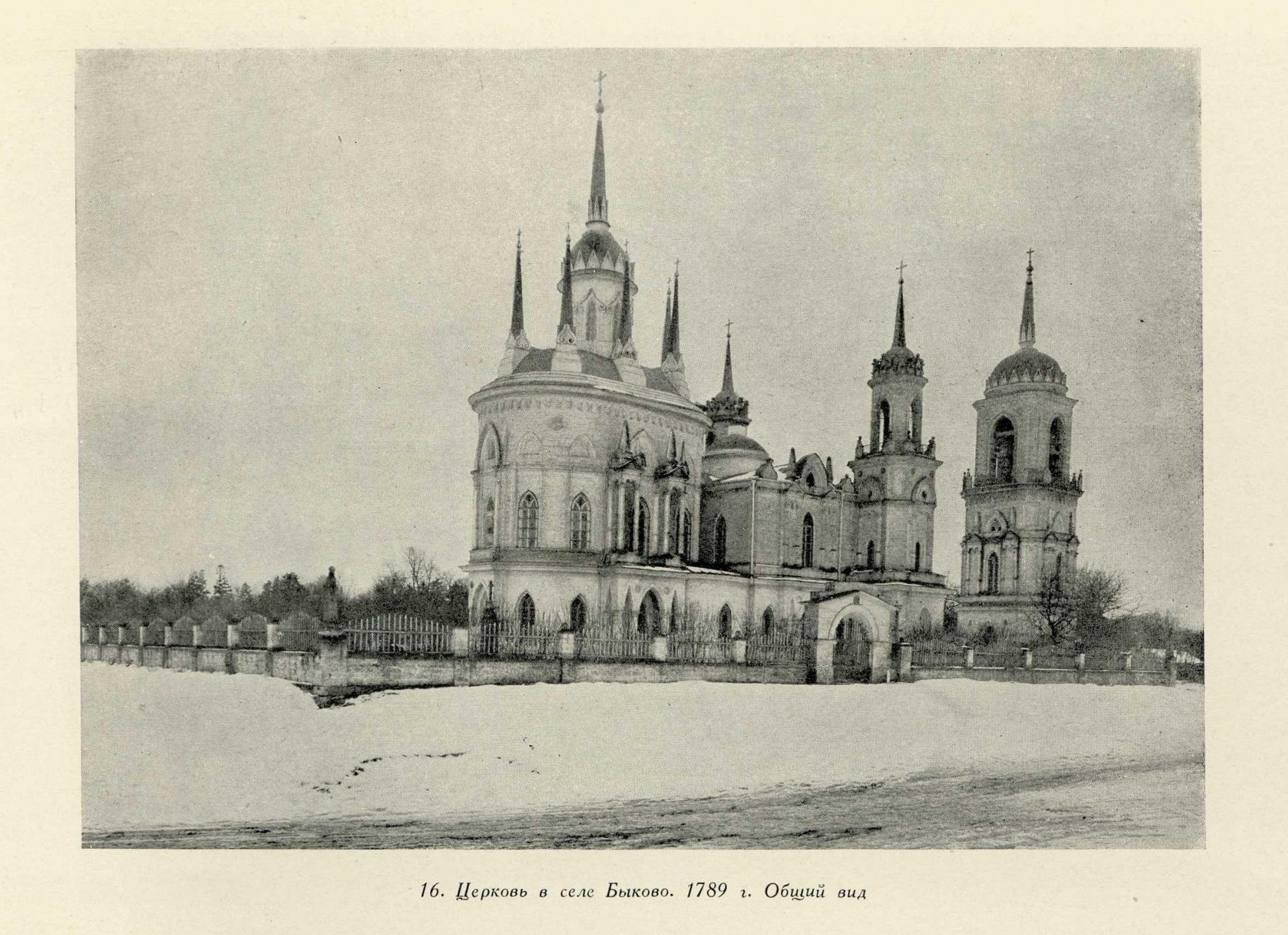

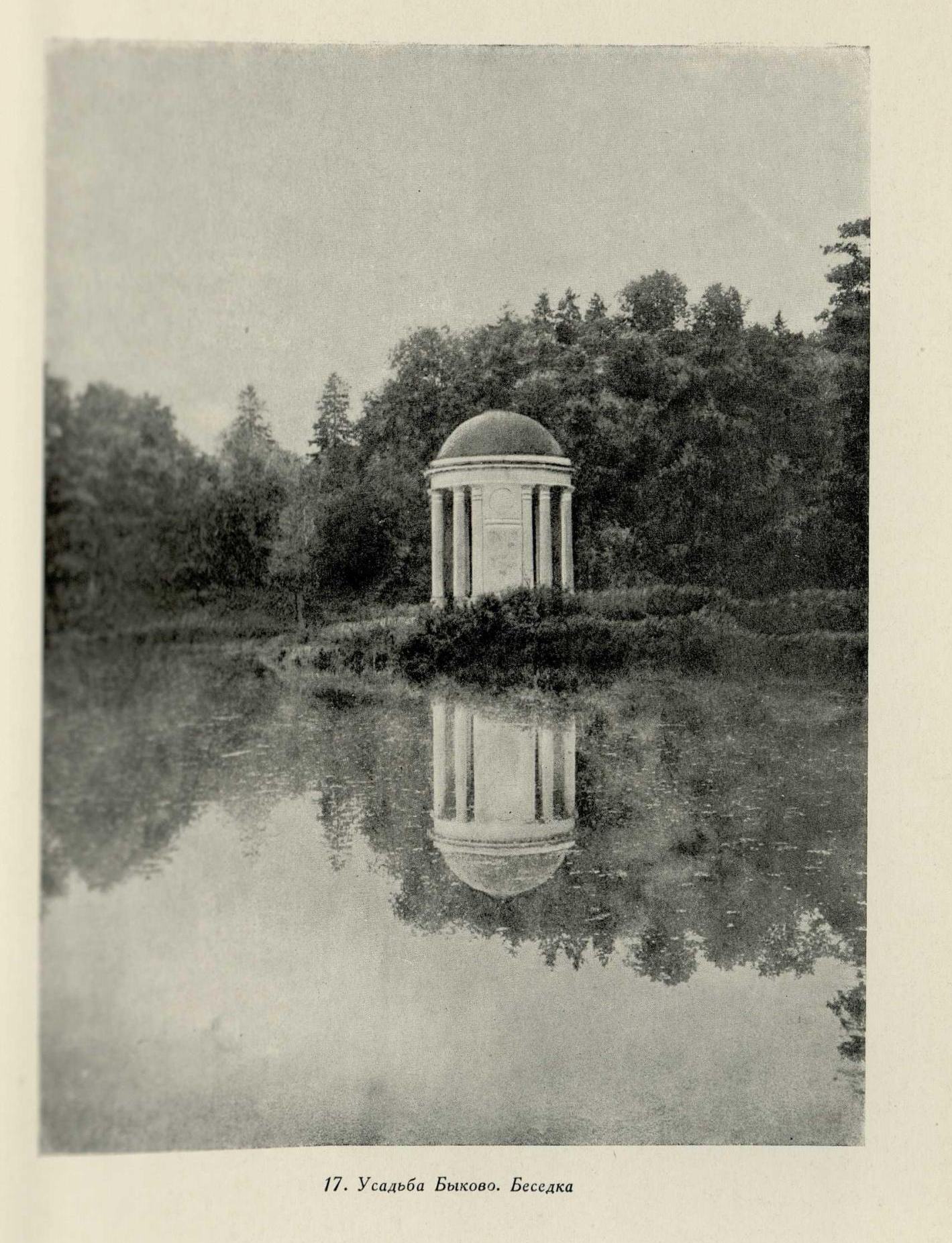

Церковь в Быкове была дальнейшим развитием темы, разработанной Баженовым в Черкизово-Старках, Поджигородове (Калининской области) и Знаменке. Она была построена в 1789 году, одновременно со всей усадьбой, в которой сохранились лишь баженовская планировка парка и беседка-ротонда на островке пруда.

В этом сооружении, как и в павильонах Царицына, Баженов исходит из классически ясного построения плана и объема здания, применяя излюбленную им форму овала, с блестящим мастерством разрабатывает завершение здания стройными гранеными шатриками, сердцевидными и стрельчатыми кокошниками, повторяющими очертания фронтонов и арок оконных и дверных проемов.

Великолепно решена расположенная по полукругу наружная лестница, идущая двумя маршами к помещению второго этажа. Торжественному характеру лестницы отвечает решение интерьера с колоннами из розового мрамора с пышными золочеными капителями, поставленными группами по четыре и в алтарной части — по полукругу. Обилие света, балконы, с которых открывается вид на реку, бесконечные дали лугов и полей создают впечатление не культового, а светского помещения.

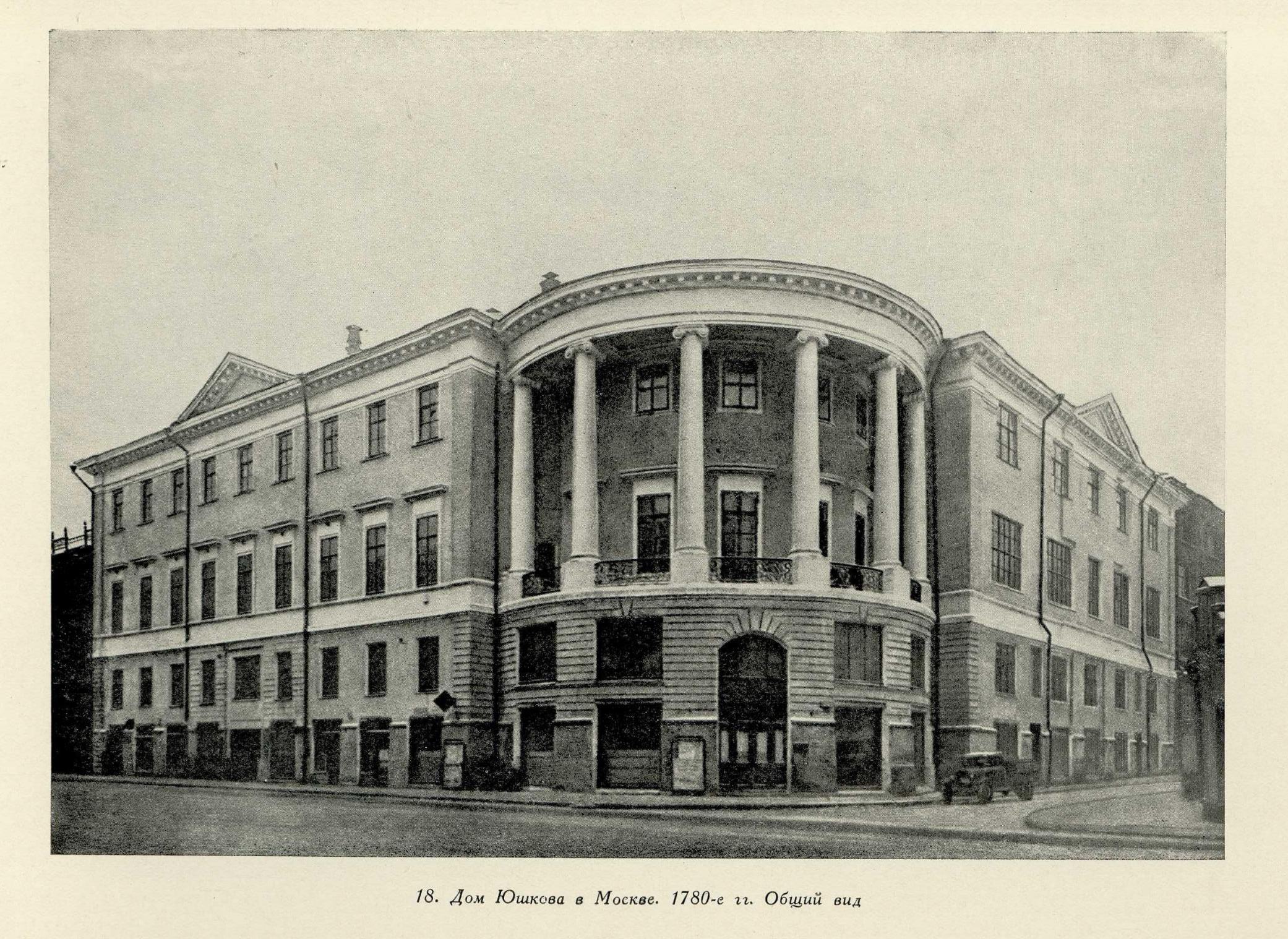

В Москве, кроме дома Пашкова, Баженовым были выстроены: дома Юшкова на Мясницкой, Долгова на 1-й Мещанской, Прозоровских на Большой Полянке, колокольня и трапезная Скорбященской церкви на Ордынке.

Не сохранившийся дом Прозоровских и утративший свой первоначальный облик бывший дом Долгова приближались к дому Пашкова по приемам обработки фасадов (соотношение оконных проемов, профилировка карнизов, обработка стен пилястрами того же рисунка, скульптурная декорация).

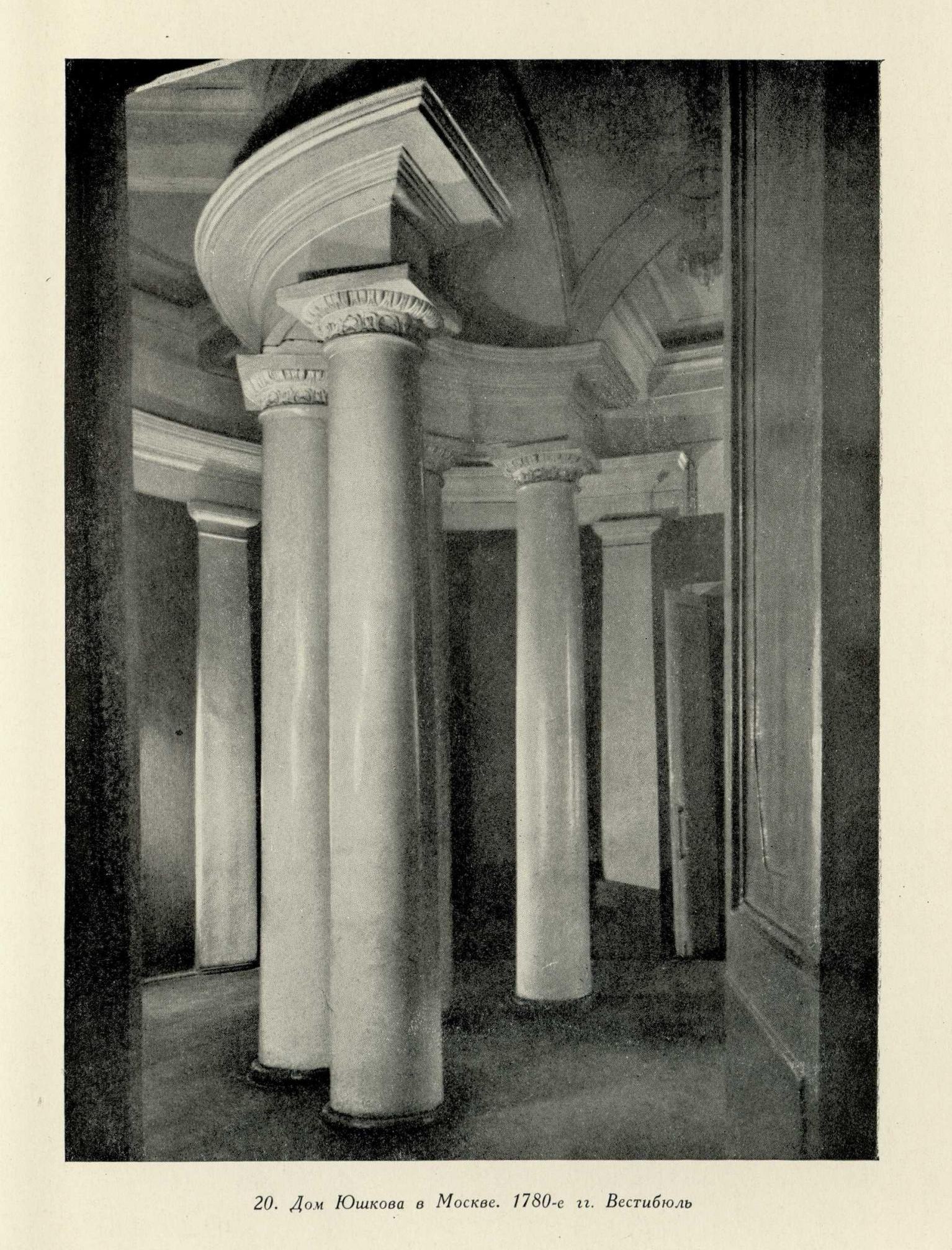

Совершенно в других формах решен бывший дом Юшкова.

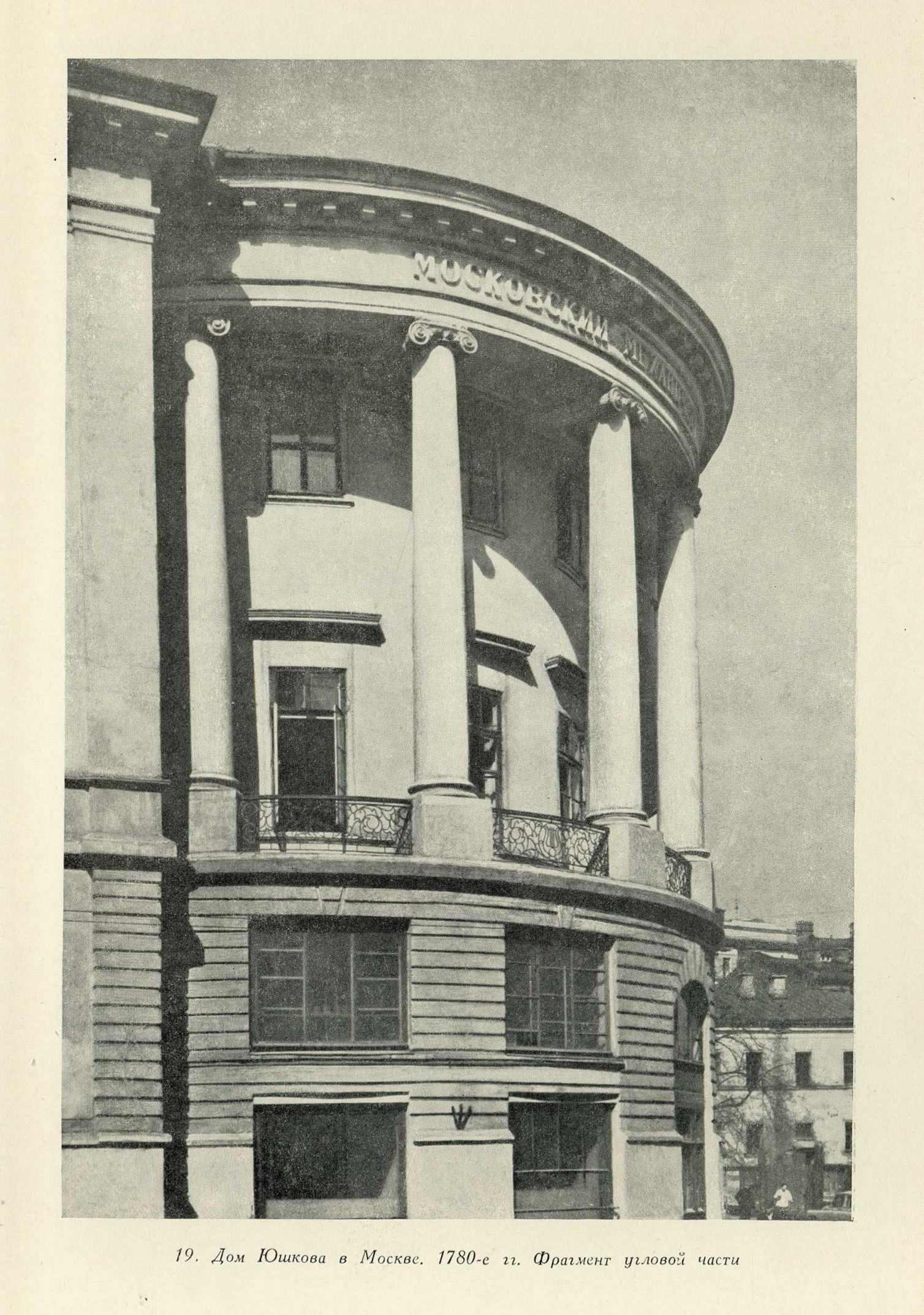

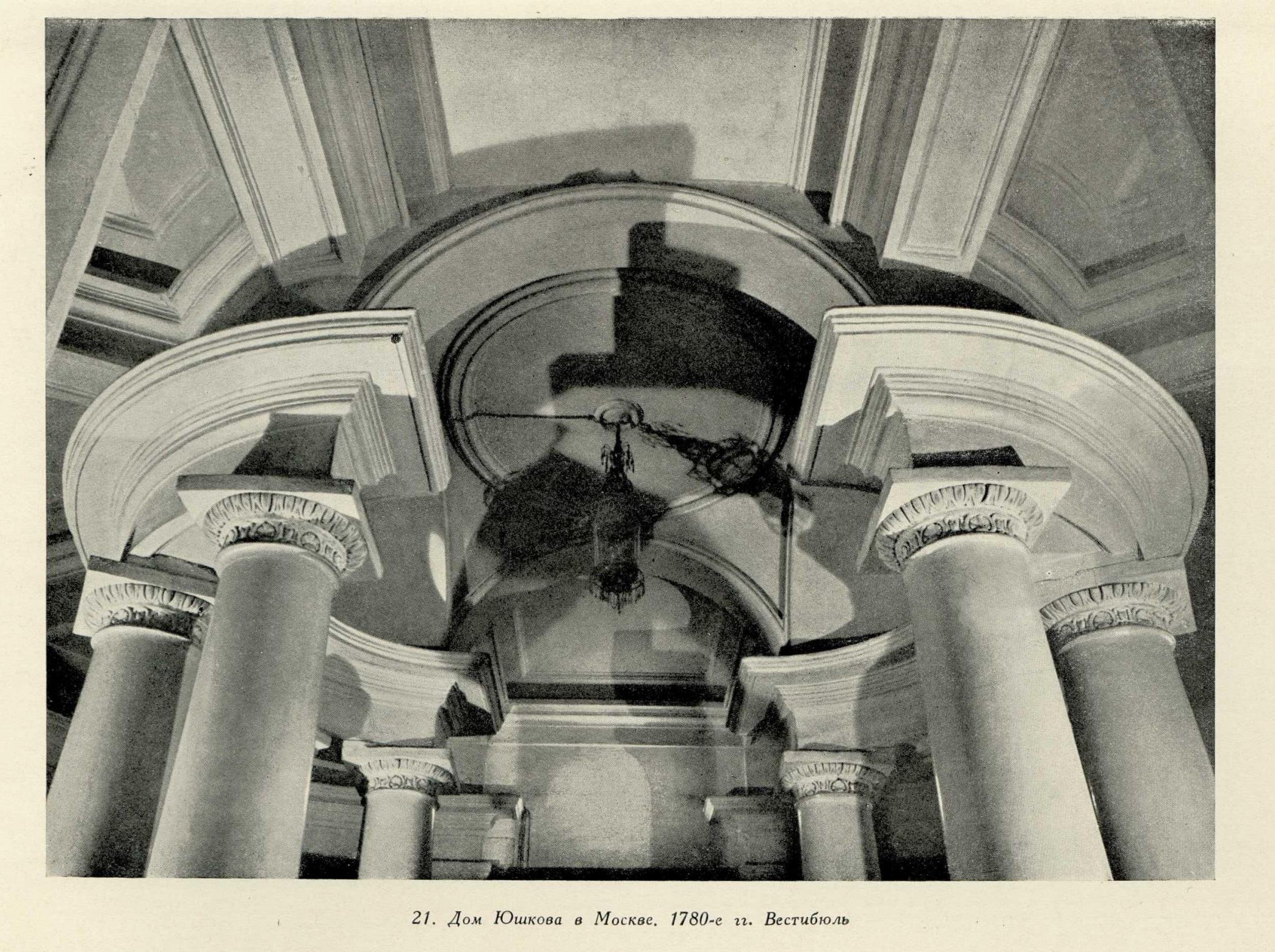

Поставленное на углу улицы здание Баженов решает в виде двух одинаковых по протяженности и по высоте корпусов, соединенных угловой полу ротондой (прием, который имел большое распространение в русской архитектурной классике и применялся во многих зданиях XVIII века). По своему построению и пластичности ротонда дома Юшкова восходит к проекту Кремлевского дворца.

Дворовый фасад здания имеет необычную вогнутую форму, вероятно, принятую Баженовым для равномерного освещения всех помещений.

Несмотря на значительные переделки, дом Юшкова дает представление о системе построения Баженовым внутреннего пространства — сочетании разнообразных по форме — круглых, овальных и прямоугольных — помещений. Угловой ротонде отвечают расположенные один над другими круглые в плане залы, верхний из которых решен в два света; аванзалы имеют форму полуовала.

Как и во всех постройках Баженова, большое внимание было уделено решению лестницы. Идущая от входа со стороны улицы прямым маршем, она переходила на уровне второго этажа в овальную лестничную клетку, расположенную со стороны двора, и, расходясь вдоль стен двумя маршами, сходилась к завершавшей ее великолепной восьмиколонной ротонде (ныне вестибюль третьего этажа)¹.

____________

¹ Сообщено проф. Д. П. Суховым.

Этот композиционный мотив, построенный на раскрытии с каждым шагом новой точки зрения, неизменно привлекал Баженова и получил наиболее величественное решение в проекте вестибюля Кремлевского дворца.

На стенах вестибюля дома Юшкова сохранились два барельефа — прекрасные образцы гармоничного, спокойного и ясного искусства русской классики XVIII века.

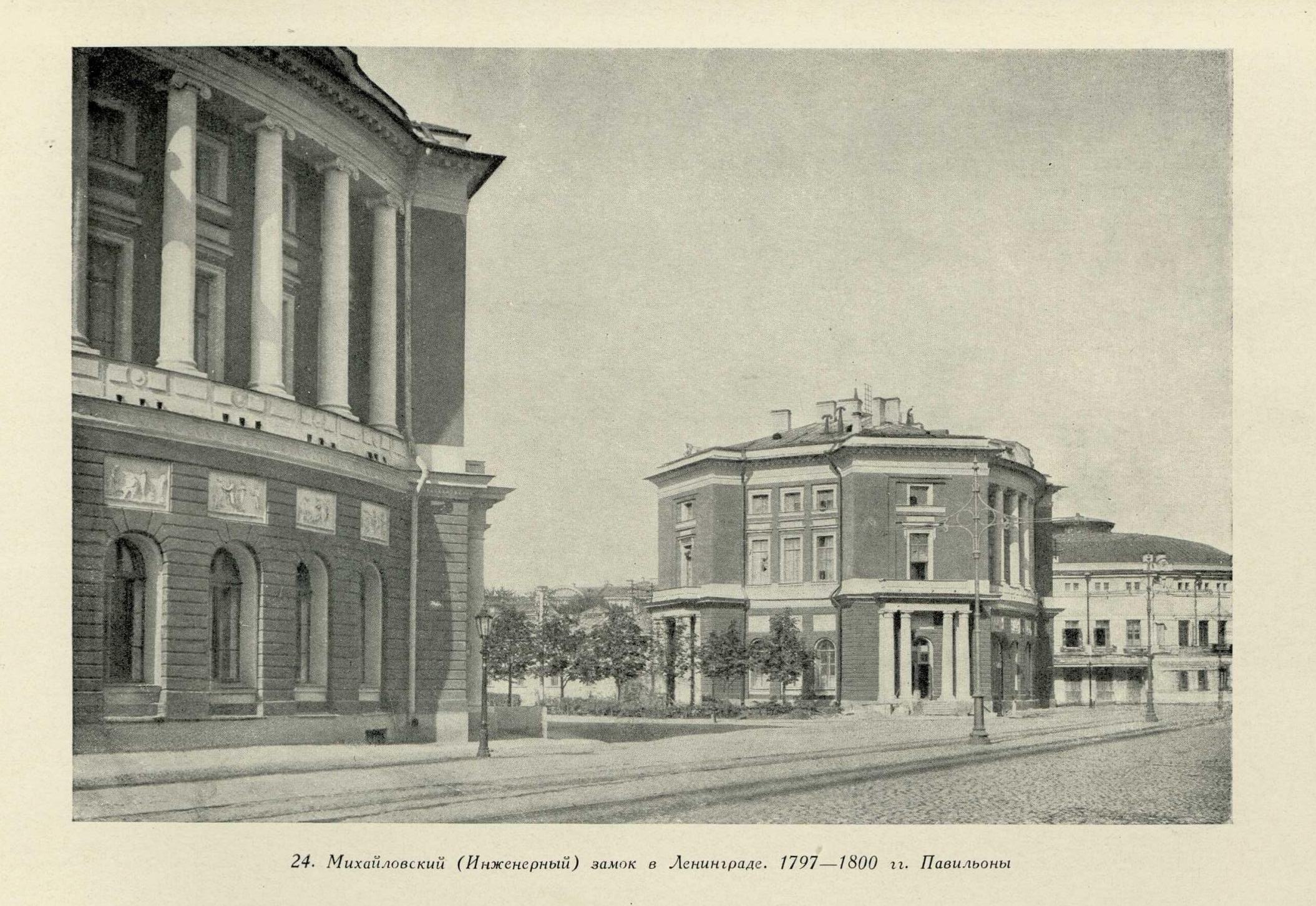

Последней крупной работой Баженова было проектирование Михайловского (Инженерного) замка в Петербурге.

Первоначальный замысел Баженова известен по выполненному в 1792 году чертежу одного из фасадов замка. Осуществление утвержденного к строительству в 1796 году проекта Баженова проводилось, из-за его болезни и последовавшей в 1799 году смерти, архитекторами Е. Соколовым и В. Бренна; помощником был К. Росси.

Изменения, внесенные в процессе деталировки проекта и осуществления строительства, незначительно нарушили решение Баженова. Сохранены габариты здания, его пропорции, силуэт, соотношение этажей, сопоставление легкой ионической колоннады главного фасада с мощным нижним этажом, рустованным в центральной части и трактованным как цоколь. Архитектурные приемы Баженова видны в решении плана здания с его системой разнообразных по очертаниям помещений, в пластичности различно выполненных, но цельных по гармоничности фасадов и, главным образом, в присущих Баженову размахе и широте в построении генерального плана.

Генеральный план замка, окруженного раньше наполненными водой каналами, был основан, как и проект Кремлевского дворца и генеральный план дома Пашкова, на принципе постепенного раскрытия осевой композиции. Со стороны улицы въезд открывался поставленными по центральной оси здания трехпролетными, полуциркульными в плане воротами. Широкий проезд вел от ворот, мимо расположенных по сторонам манежа и конюшен и поставленных на одной линии с ними павильонов, через подъемный мост канала — к парадной площади и главному фасаду здания, решенному в торжественных и суровых формах.

Этому характеру главного фасада Инженерного замка противопоставлено решение заднего фасада с его широкой, открытой к Летнему саду лестницей и колоннадой.

Во всех элементах сооружения виден архитектурный почерк Баженова.

* * *

В краткой статье невозможно осветить с исчерпывающей полнотой творческий и жизненный путь Баженова. Вполне закономерен интерес советских людей к творчеству этого выдающегося классика русской архитектуры. Своим неустанным трудом, стремлением отдать свои силы, знания, свое замечательное искусство служению Родине, своими гениальными творениями Баженов способствовал расцвету отечественного зодчества.

Творчество Баженова было народным потому, что, создавая свои прекрасные произведения, он вдохновлялся идеями величия Родины, гордостью за свой народ, — идеями, которые были чужды правящей верхушке дворянского государства.

Великий основоположник советской литературы Алексей Максимович Горький говорил о русском искусстве прошлого: «В области искусства, в творчестве сердца русский народ обнаружил изумительную силу, создав при наличии ужаснейших условий прекрасную литературу, удивительную живопись и оригинальную музыку, которой восхищается весь мир. Замкнуты были уста народа, связаны крылья души, но сердце его родило десятки великих художников слова, звуков, красок».

Одним из таких художников и был замечательный русский зодчий — Василий Иванович Баженов.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. Дом Пашкова, ныне Библиотека имени В. И. Ленина, в Москве. 1784—1786 гг. Общий вид.

2. Дом Пашкова. Фрагмент центральной части главного фасада.

3. Дом Пашкова. Фрагмент главного фасада (боковой павильон).

4. Дом Пашкова. Дворовый фасад.

5. Дом Пашкова. Ворота.

6. Дом Пашкова. Фрагмент ворот.

7. Усадьба Царицыно. 1775—1785 гг. «Оперный дом».

8. Усадьба Царицыно. «Фигурные» ворота.

9. Усадьба Царицыно. «Малый», или «Полуциркульный» дворец.

10. Усадьба Царицыно. Фрагмент стены «Полуциркульного» дворца.

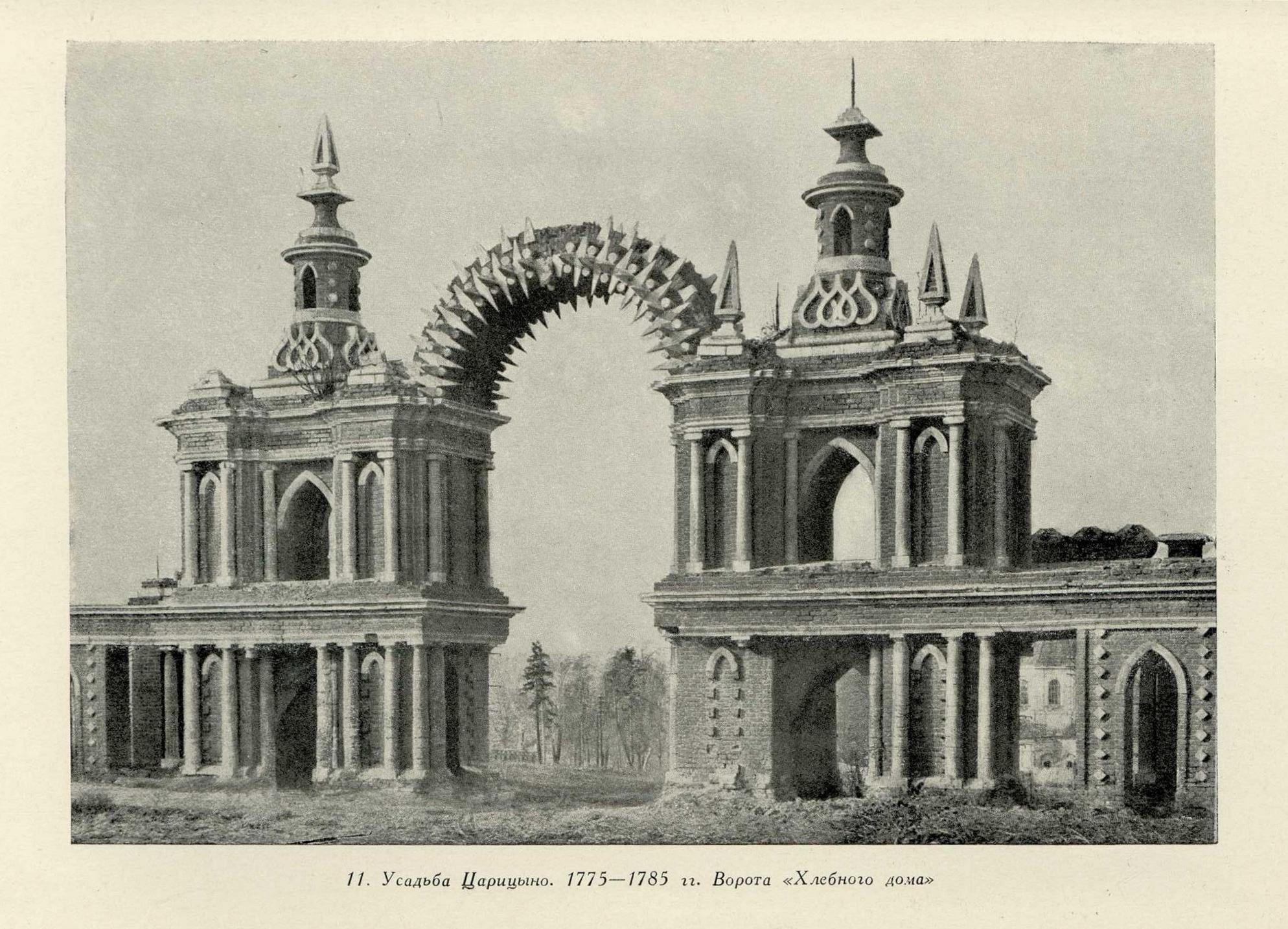

11. Усадьба Царицыно. Ворота «Хлебного» дома.

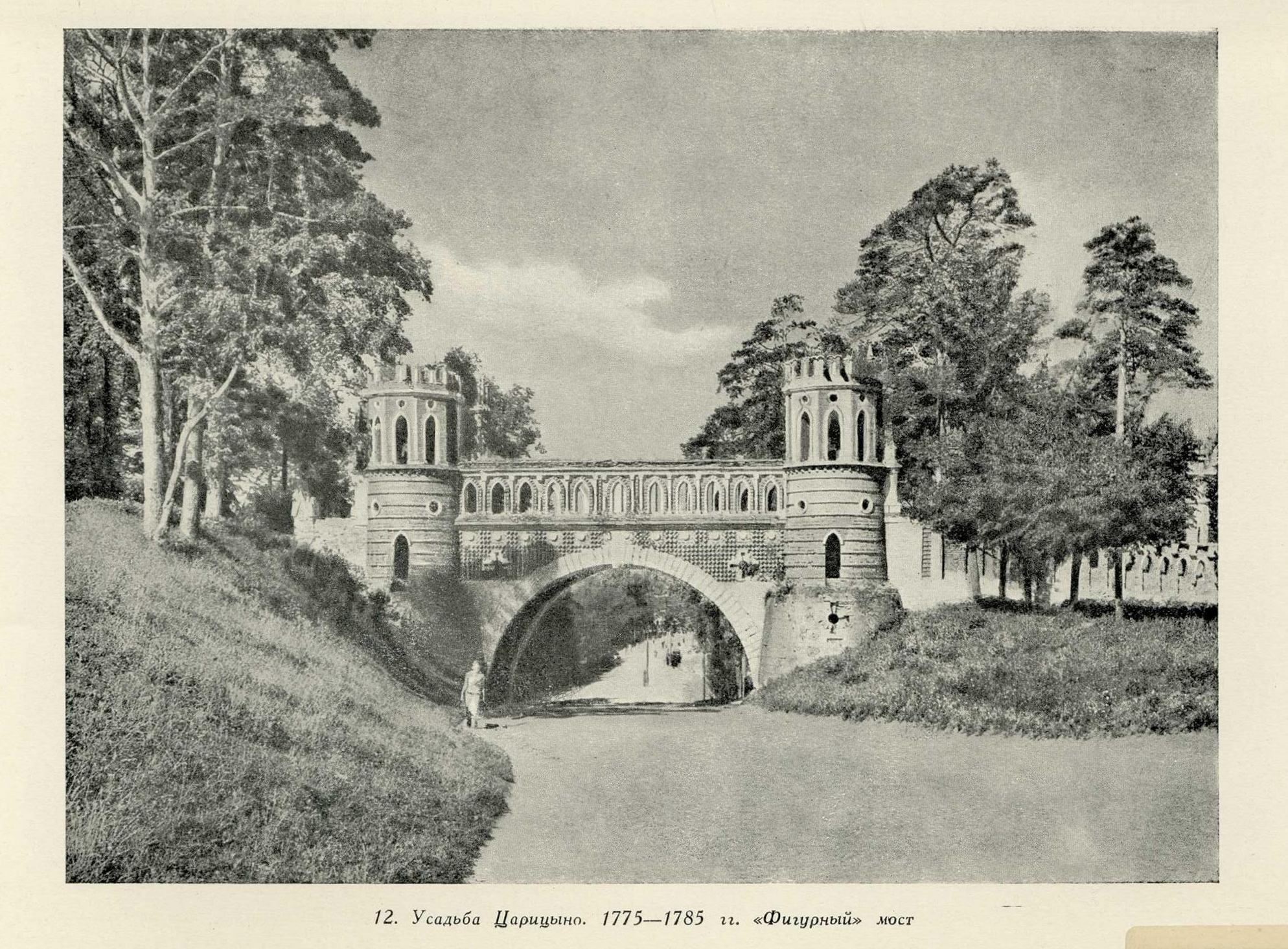

12. Усадьба Царицыно. «Фигурный» мост.

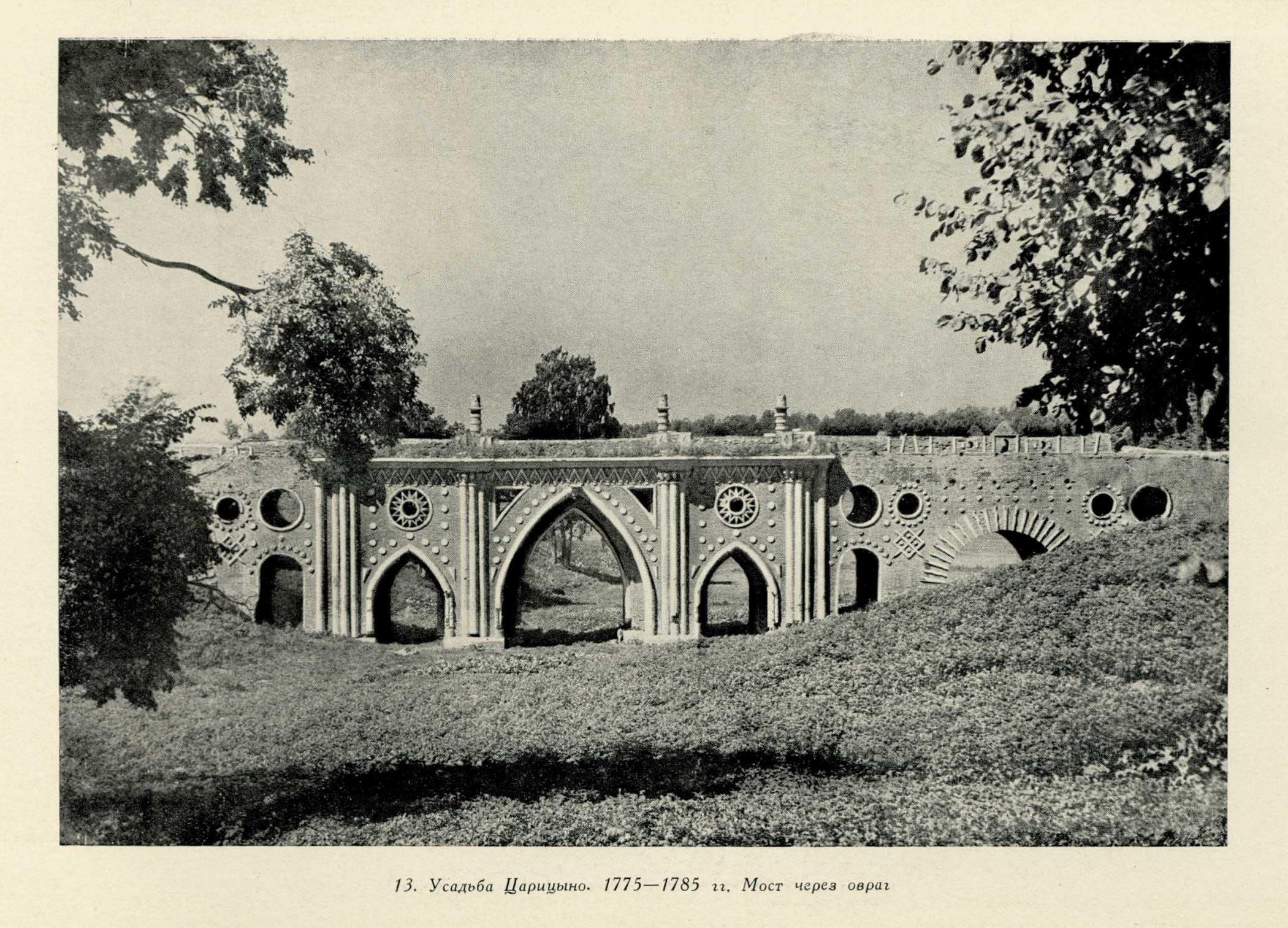

13. Усадьба Царицыно. Мост через овраг.

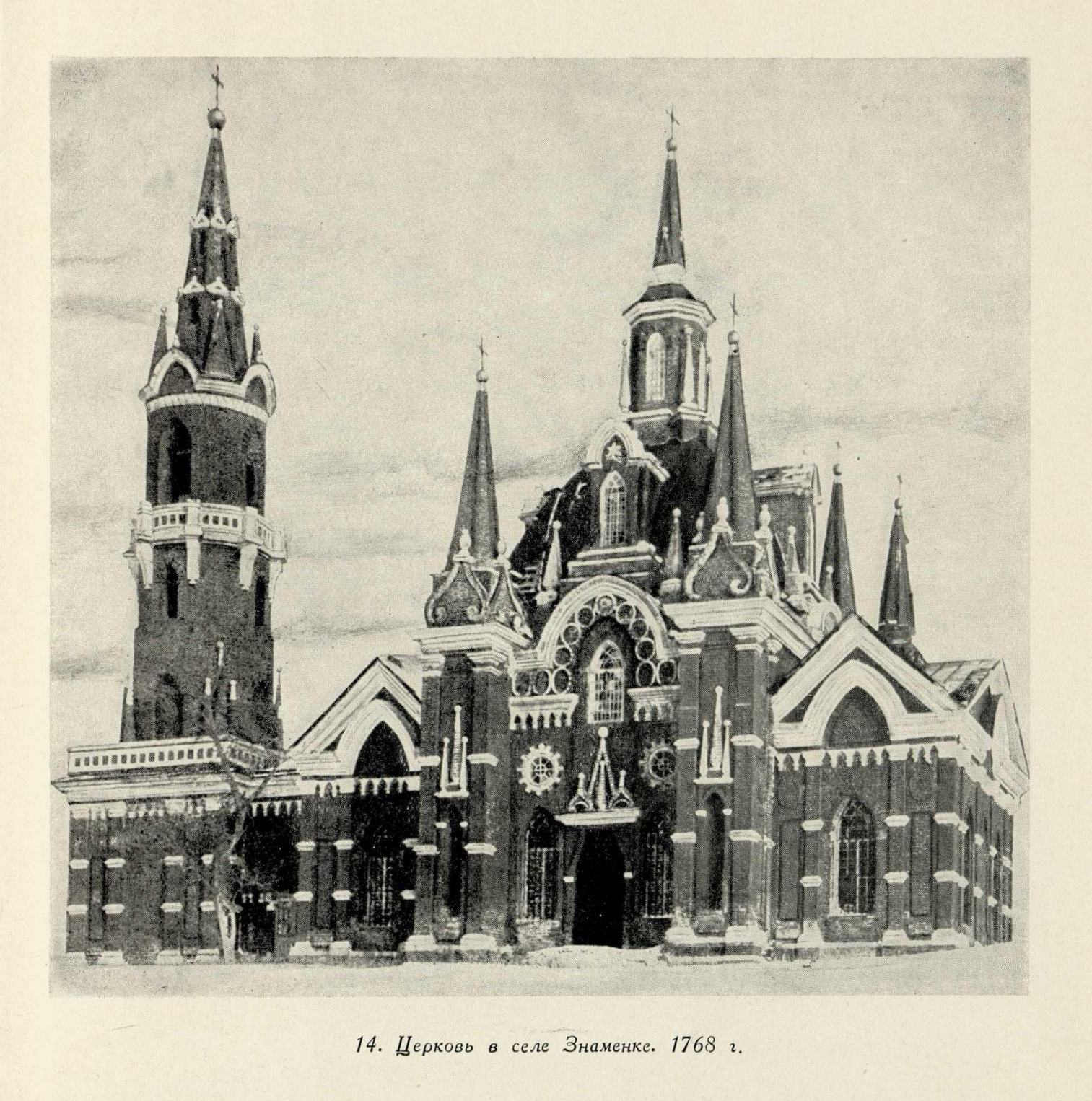

14. Церковь в селе Знаменке. 1768 г.

15. Усадьба Михалково. 1779 г. Въезд.

16. Церковь в селе Быково. 1789 г. Общий вид.

17. Усадьба Быково. Беседка.

18. Дом Юшкова в Москве. 1780-е гг. Общий вид.

19. Дом Юшкова. Фрагмент угловой части.

20. Дом Юшкова. Вестибюль.

21. Дом Юшкова. Вестибюль.

22. Михайловский (Инженерный) замок в Ленинграде 1797—1800 гг. Главный фасад.

23. Михайловский (Инженерный) замок. Фасад со стороны Летнего сада.

24. Михайловский (Инженерный) замок. Павильоны.

Негативы принадлежат Музею архитектуры и Институту истории и теории Академии архитектуры СССР, Управлению по охране памятников архитектуры Министерства городского строительства. Авторы фото — А. А. Соркин, С. Г. Шиманский, П. В. Клепиков и др.

Все иллюстрации издания

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 43,6 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.

18 марта 2025, 15:55

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий