|

|

Работы архитектурно-проектировочных мастерских за 1934 год : Том I: Вводная статья ; Мастерские №№ 1—3. — Москва, 1936      Работы архитектурно-проектировочных мастерских за 1934 год = Работы архитектурных мастерских : Том I: [Вводная статья ; Мастерские №№ 1—3] / Ответственный редактор В. А. Дедюхин ; Отдел проектирования Мосгорисполкома и Моссовета р. к. и к. д. — Москва, 1936.

Художественная редакция и общее полиграфруководство изданием И. И. Лазаревского

Специальная литературная и художественная редакция арх. С. Я. 3абелло.

Графические работы худ. Б. С. Никифорова.

Зав. производством А. К. Владимирский.

Выпускающий на производстве М. М. Коган.

Фото выполнены фотолабораторией Отдела проектирования Моссовета.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ I

Вводная статья Начальника Отдела Проектирования Моссовета В. А. Дедюхина

От редакции

Мастерская № 1. Руководитель акад. арх. И. В. Жолтовский

Мастерская № 2. Руководитель акад. арх. А. В. Щусев

Мастерская № 3. Руководитель акад. арх. И. А. Фомин

[Вводная статья начальника Отдела проектирования Моссовета В. А. Дедюхина]

Народно-хозяйственный подъем нашей страны — результат побед социалистического строительства, одержанных страной Советов под руководством великого вождя народов тов. Сталина, — создал базу для расцвета архитектурного творчества и дал возможность практически поставить вопрос о реконструкции советских городов.

Июньский пленум ЦК ВКП(б) 1931 г. поставил проблему благоустройства наших городов. Дальнейшим важнейшим этапом является постановление партии и правительства от 10 июля 1935 г. о генеральном плане реконструкции Москвы.

Это постановление намечает на ближайшее десятилетие исключительный по размаху план работ по реконструкции города и его хозяйства. Оно открывает, в сущности, новую эпоху в истории градостроительства, создавая основу подлинной теории социалистической планировки городов, давая принципиальные установки по всем основным вопросам планировки, ансамбля, характера застройки, решения квартала, набережных, зеленых насаждений. Генеральный план реконструкции Москвы является документом громадной значимости не только для Советского союза, — он имеет большое историческое и международное значение.

В связи с этим исключительно ответственной становится общественная роль архитектуры и архитекторов, призванных создать новое лицо наших домов, улиц, площадей, наших городов и колхозной деревни, всей нашей страны. Архитектор из простого специалиста должен вырасти в организатора культурной, многогранной и радостной жизни нового человека. Архитектурный фронт должен стать значительнейшим участком культурного фронта нашего социалистического строительства.

Для практического выполнения громадных архитектурных работ, предусмотренных планом реконструкции Москвы, были созданы в 1933 г. архитектурные мастерские Моссовета — десять проектных и десять планировочных.

Созданные под непосредственным руководством Московского комитета партии и лично Лазаря Моисеевича Кагановича мастерские, по замыслу организаторов, должны были стать творческими коллективами, в которых совершенствуется творческая мысль, выковываются и совершенствуются архитектурные кадры.

Включая в свой состав крупнейших мастеров и лучшие архитектурные силы Москвы, они должны были стать передовым отрядом советской архитектуры, образцовой формой организации труда архитектора, создающей все возможности для максимально продуктивной творческой работы.

Вместе с тем и сейчас, после двух лет работы мастерских — ведущего отряда нашей архитектуры, — мы должны констатировать, наряду с крупными достижениями (так именно в мастерских родилась архитектура метро, начинающая новый, высший этап советской архитектуры), отставание архитектуры на общем фронте социалистического строительства. Поставленная перед архитекторами ответственнейшая задача — создание советской архитектуры, достойной величия нашей эпохи, не нашла еще своего решения в конкретных сооружениях и проектах.

Это не значит, что мы не имеем значительных достижений в этой области по сравнению с довоенным периодом и первым периодом революции, но это значит, что должна итти дальнейшая мобилизация всех наших сил на основе тех директив, которые мы имеем от вождя нашей партии тов. Сталина. Это значит, что все живое, все творческое должно быть отдано на фронт создания такой архитектуры, которая способна воодушевлять широчайшие пролетарские массы на борьбу за окончательное построение социалистического общества, на борьбу за коммунизм.

Значительную роль в творческой перестройке архитекторов должны сыграть развернутая углубленная критика и самокритика.

Отставание архитектуры в значительной степени объясняется отсутствием такой полноценной критики. Наша архитектурная критика не сумела еще помочь развитию творческой мысли архитектора, помочь архитектору возможно скорее пройти этап исканий и твердо стать на путь создания новой, советской архитектуры.

Отставание во многом объясняется также и всем предыдущим историческим развитием архитектуры у нас, которое привело к тому, что значительная часть наших архитектурных кадров оказалась неподготовленной к осуществлению поставленных перед нею задач.

Октябрь пришел после империалистической войны. Перед войной в русской архитектуре преобладали стилизаторские направления, питавшиеся образцами старой европейской классики (в частности архитектуры Италии эпохи Возрождения) и нашим отечественным классицизмом и ампиром, а также древне-русским зодчеством.

Стиль модерн, культивировавшийся в начале 900-х годов, к тому времени уже достаточно себя скомпрометировал и не играл сколько-нибудь значительной роли.

Наряду с большим мастерством, большой художественной культурой и значительным практическим багажом ведущих архитекторов довоенного периода следует отметить отрыв их от передовой для того времени архитектурной и конструктивной мысли Европы и Америки.

Первый этап развития советской архитектуры проходит под знаменем ниспровержения старых академических традиций. Москва с ее художественно-строительными вузами (Вхутемас) становится ведущим центром новой архитектурной мысли. На смену первому послереволюционному периоду эмоционально-отвлеченного романтизма и лево-формалистических исканий в области аналитической и творческой работы приходят так называемые конструктивизм и функционализм. (Левое крыло их по существу продолжает формалистические тенденции предыдущего периода). Причем первые 6—7 лет после революции вся работа в области архитектурных исканий проходит в почти полном отрыве от реального строительства. Новаторство и дерзания, динамизм композиций архитектурной молодежи были только на бумаге. Именно в то время проектировались совершенно фантастические вещи вроде «Города будущего» (Лавинский) или Башни-памятника III Интернационалу с меняющейся поэтажно скоростью вращения отдельных этажей (Татлин). Именно тогда в качестве существенного элемента композиции планов и фасадов была спираль, как символ динамики революции.

Фактически строительства почти не было, начиная с 1915 г. и до конца войны империалистической, а затем гражданской. Центр тяжести первого периода революции лежал в восстановлении и ремонте разрушенного фонда зданий. Недостаток средств и материалов диктовал громадное снижение в архитектурных требованиях к возводимым постройкам. Крупное капитальное строительство начиналось только в области промышленности. В нем ведущая роль принадлежала не архитектору, а инженеру-конструктору и технологу, прорабу, ударнику-рабочему. Борьба за освоение грандиозных масштабов, небывало быстрые темпы, экономия дефицитных строительных материалов, экономия денежных средств, мобилизация технической изобретательности, пересмотр старых приемов строительства, введение новой строительной техники — все эти требования застали наших архитекторов неподготовленными к их разрешению.

Крупные мастера за время длительного вынужденного бездействия (война империалистическая и гражданская) отошли от реальной деятельности. Молодежи не на чем и не у кого было учиться. Недостатки в воспитании наших молодых архитектурных кадров не вполне изжиты и сейчас. Они нередко сказываются в технической отсталости проектирования, в неумении охватить все многообразие и сложность требований, сплетающихся в каждом архитектурном задании, в недостаточной культуре деталей.

Как относительно крупные явления в архитектурной жизни Москвы этого периода следует отметить строительство сельскохозяйственной выставки 1923 г. и большой конкурс на проектирование Дворца труда в том же году. В этих работах впервые после революции приняли участие виднейшие архитекторы Советского союза.

Отставание на архитектурном фронте усугублялось еще скверным выполнением сооружений в натуре: низкое качество и недостаток нужных строительных материалов, необычайно низкое качество деталей и принятых стандартов, техническая безграмотность и часто пренебрежительное отношение к качеству у наших строителей не могли не иметь влияния на развитие архитектурного творчества.

Все эти отрицательные моменты нашли отражение и в жилищном строительстве, начавшемся в Москве, примерно, в 1923—1924 гг. со строительства так называемых «суррогатных» (термолит, засыпные конструкции) и деревянных двухэтажных домов. С 1925—26 гг. начинают строиться и кирпичные трех-четырех- и пятиэтажные дома. Еще в 1925 г. в общемосковском жилищном строительстве деревянные дома составляли 52%, а в 1926 г. число их сократилось до 12%, Квартиры в этих домах устраивались с глубокими комнатами, с прачечными в верхних этажах. Фасады не оштукатуривались, однообразные ряды оконных и дверных проемов со скучными стандартами переплетов кое-где прерывались редкими безобразными балконами. Координации в планировке и застройке отдельных частей не было. Строительство шло, главным образом, по линии застройки случайных свободных участков и окраин города (строительство рабочих поселков в Усачевке, Дубровке, Новой Пресне, на Ленинградском шоссе и др.).

С 1927—28 гг. начинается заметное развитие строительства: если в 1926 г. на строительство в Москве было ассигновано 35 млн. рублей, то в 1928 г. эти ассигнования составляли 193,3 млн. руб., из них на жилищное строительство приходилось 75,4 млн. рублей. Наряду с этим строится ряд общественных и научно-исследовательских сооружений: Институт минерального сырья (бр. Веснины), ВЭИ и текстильный институт (А. В. Кузнецов), здание газеты «Известия» (Г. Б. Бархин), здание Госторга (Б. М. Великовский), Экспортхлеб и Институт им. Ленина (С. Е. Чернышев), клуб коммунальников (К. С. Мельников) и др. Требования всемерной экономии, дефицитность и скверное качество многих материалов привели и на этом этапе к недопустимому упрощенчеству: было ограничено до минимума употребление железа и цемента (что привело к ликвидации балконов, эркеров, цементной штукатурки), наружные стены жилых домов были утонены до 1½ кирпича, раствор отощен, высота жилых помещений снижена до 2,8 м. Ложные упрощенческие установки и схематизм композиции, характеризовавшие большинство архитектурных работ того периода, нашли свое яркое отражение в конкурсных проектах Дворца советов (1931—1932 гг.).

Этот конкурс явился крупной переходной вехой. Он показал с полной очевидностью, что дальше итти этим путем мы не должны и не можем, что многогранные требования нового человека не могут быть удовлетворены и полноценная советская архитектура не может быть создана на этом пути.

Практика индустриального строительства, ложно понятый режим экономии в сочетании с теориями конструктивизма и функционализма и подражанием капиталистическому Западу привели к обеднению форм и выхолащиванию содержания нашей архитектуры. Конструктивизм у нас проявил себя аскетическим как в отношении своего содержания (отрицанием эмоциональности и узким утилитаризмом), так и в отношении разработки форм — деталей и элементов декоративного оформления, почти полностью им отвергнутых. Оперируя современной техникой и новыми строительными материалами и конструкциями, которых не знала старая архитектура, наши конструктивисты пришли к резкому отрыву своего мышления от архитектурного наследства мирового зодчества, пришли к замене понятия художественности понятием целесообразности. Конструктивизм и функционализм, в сущности, игнорировали задачи художественно-композиционного порядка в архитектуре.

Такое понимание архитектуры не могло быть принято нами как правильное для архитектуры советской. Выхолащивание художественного содержания архитектурного творчества, введение однообразных решений объемов, гладких, без профилей и часто без карнизов плоскостей фасадов, полный отказ от декоративных элементов, «технический фетишизм» — все это не могло стать творческим путем советской архитектуры.

Отрицательные черты функционализма проявились также в планировке и застройке жилых поселков и городских кварталов. Так называемая строчная застройка, представлявшая собой ряды однообразных параллельных корпусов, выходящих торцами на проездные улицы, не могла быть принята нами при наших огромных требованиях к качеству композиции архитектурного ансамбля. С другой стороны, следует отметить, что конструктивисты совершенно правильно поставили вопросы освоения новых конструкций, новых материалов, новых строительных методов и вопросы технологии сооружений.

Успешным выполнением первого пятилетнего плана к 1931 году были созданы мощные предпосылки для решительного повышения требований к архитектурному качеству городского строительства. «Городское хозяйство в основном закончило восстановительный и вступило в реконструктивный период»... (Л. М. Каганович, июньский пленум ЦК ВКП(б) в 1931 г).

Громадные задачи, возложенные на архитектуру в условиях социалистического строительства и реконструкции городов, потребовали отказа от упрощенческих установок и схематизма, характеризовавших творчество значительной массы наших архитекторов. Они потребовали отказа от домов-коробок и решительного перехода к созданию более насыщенной, более эмоционально-выразительной архитектуры.

Партия и правительство поставили перед архитектурной общественностью, как одним из передовых отрядов советской интеллигенции, задачу создания архитектуры, способной полностью отразить величие и красоту социалистической эпохи, умеющей облекать глубокофункциональные решения, отвечающие потребностям нового человека, в высокохудожественные, идейно насыщенные формы.

Наша архитектура должна стать по-настоящему человечной: забота о человеке, наилучшем удовлетворении его нужд и потребностей, в том числе и потребностей эстетических, красной нитью проходит через все постановления партии и правительства о реконструкции Москвы.

Причем необходимо отметить, что новые требования, предъявленные к архитектуре, отнюдь не означают какой-то нивелировки отдельных здоровых творческих и стилевых течений, — напротив, они должны повлечь за собой развертывание творческого соревнования между этими течениями. Все же чуждое и нездоровое должно быть окончательно изжито и отметено в этом процессе.

Проводя в жизнь решения июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г., Московский комитет ВКП(б) и Московский совет под руководством Л. М. Кагановича проделали поистине громадную работу. Она имеет безусловно историческое значение, так как создала коренной перелом в мировоззрении архитекторов всей нашей страны и мобилизовала их на борьбу за подлинную советскую архитектуру, за решительное улучшение качества строительства. Большим стимулом к творческому перелому и пересмотру старых позиций и методов явилось постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. о перестройке литературно-художественных организаций. Оно положило конец групповой изолированности архитектурных объединений, расширило их творческую базу, сплотив архитектурные кадры в Союз советских архитекторов.

Был проведен также ряд конкретных мероприятий по реорганизации проектирования и строительства, реорганизации всего аппарата, обслуживающего как строительство, так и архитектурное проектирование.

Решением МК ВКП(б) была создана специальная архитектурно-планировочная комиссия при Московском совете во главе с Л. М. Кагановичем. Ее назначением является поднятие на принципиальную высоту критики архитектурной работы и обеспечение высококвалифицированного авторитетного руководства ею.

В постановлении от 19 августа 1932 г. МК ВКП(б) совершенно четко определил круг обязанностей начальника постройки, производителя работ, десятника и архитектора.

23 сентября 1933 г. МК ВКП(б) в своих решениях точно определил структуру проектных организаций, создав творческие коллективы архитекторов — государственные архитектурно-проектные и планировочные мастерские. Для общего руководства при Московском совете были созданы Отдел проектирования и Отдел планировки. (Архитектурно-планировочное управление Моссовета, решавшее до этого времени вопросы архитектурно-художественного оформления города, утверждавшее проекты возводимых зданий и составлявшее общий и районные планы г. Москвы, было ликвидировано).

Во главе мастерских были поставлены лучшие мастера — представители различных течений в нашей архитектуре, в том числе крупнейшие архитекторы довоенной России — академики И. В. Жолтовский, И. А. Фомин и А. В. Щусев. Представлена также группа «молодежи» — искателей новых форм, доныне, к сожалению, не отрешившихся от утопизма и формалистического метода, и группа здорового крыла конструктивно-функционалистического течения.

Творческие credo руководителей мастерских помещены в этом сборнике и дают представление об основных творческих установках и методах работы каждой мастерской.

Общие же исходные установки и методы работы сводятся к следующему: от прежней архаической застройки города и случайного оформления Москвы мы перешли к плановой ее застройке и оформлению не только отдельных зданий и сооружений, но и целых кварталов, улиц, площадей и набережных — к созданию архитектурных ансамблей.

На всякое архитектурное сооружение планировочные мастерские дают задание. Оно определяет красные линии застройки, основные габариты зданий, характер застройки (этажность, разрывы между домами, плотность застройки, процент озеленения и т. п.).

Задачей проектных мастерских являются конкретизация и уточнение этих заданий. Архитектор-проектировщик должен дать проект, удовлетворяющий всем требованиям, предъявляемым к высококачественному решению. Здание должно быть удобным, прочным, решенным экономично и с учетом всей конкретной обстановки и окружения. Вместе с тем оно должно быть архитектурно-выразительным и целеустремленным. Архитектура каждого здания должна быть органически связана с архитектурой улицы в целом, с ее функциональными и художественно-композиционными особенностями. Все эти требования обязательны как для автора проекта, так и для застройщика.

К архитектуре общественных, сооружений, к выбору участка для них, к характеру самого участка предъявляются особо повышенные требования. Общественные здания рассматриваются как некоторые композиционные центры. На них ориентируется вся окружающая их застройка. К архитектурной композиции самого здания предъявляются требования органического его единства и цельности, согласованности всех составляющих его частей, высокого качества пропорций, выразительности, правдивости и монументальности архитектурного образа.

Во внутренней организации как жилых, так и общественных зданий особое значение придаётся целесоответствию планового решения и архитектурного оформления, а также качеству отделочных работ.

Одной из поставленных основных проблем является проблема синтеза изобразительных искусств — использования скульптуры и монументальной живописи в качестве средств, обогащающих общую композицию, образуя с ней неразрывное органическое единство. Работы проводятся на базе изучения и творческого освоения опыта и методов лучших эпох мирового зодчества.

В общем плане строительства Москвы (о его масштабах дают представление следующие цифры: в 1936 г. объем капитальных работ без канала Волга-Москва составит 2456 млн. руб., что в 1,8 раза превышает затраты в 1935 г. и примерно равно сумме вложений на капитальные работы за все годы первой пятилетки) значительный удельный вес принадлежит жилищному строительству. В ближайшие 10 лет в Москве предположено строительство 15 млн. кв. метров жилой площади, из них на 1936 г. приходится 800 тыс. кв. метров. Капиталовложения на жилищное строительство в 1936 г. составят 450 млн. руб. (За пятилетие 1931—1935 гг. по Москве выстроено 2322 тыс. кв. метров жилой площади).

Наилучшему решению жилых зданий и кварталов как со стороны функциональной и санитарно-гигиенической, так и со стороны, эстетической придается огромное значение. В отношении планировки и архитектуры жилых зданий и кварталов следует отметить следующие основные черты: вместо закрытых черных дворов мы проектируем сейчас большие озелененные и проветриваемые дворы-сады с фонтанами, скульптурой, физкультурными и детскими площадками. Площадь жилого квартала увеличена с 1,5—2 га до 9—17 га, причем этажность домов должна быть не меньше чем 6 этажей и доходит до 10—14 этажей. В застройку квартала включаются детские ясли, детские сады, библиотеки, клубы и другие сооружения культурно-бытового обслуживания населения.

На основании специального постановления СНК СССР от 23 апреля 1934 г. об улучшении качества жилищного строительства дома проектируются со стенами толщиной не менее 2-х кирпичей, с балконами, эркерами, лоджиями и пр. Вместо прежних стандартных типов ячеек с низкой нормой жилой площади и высотой помещений в 2,8 м проектируются светлые, большие (три, четыре, пять комнат) квартиры высотой не менее 3—3,2 м, обслуживаемые одной или двумя лестницами с шириной лестничной клетки не менее 2,8 м. Квартиры должны быть оборудованы газом, мусоропроводами, обеспечены электробытовым оборудованием, подачей горячей воды. Они должны иметь ванные комнаты, комнаты для домашних работниц, кладовые, холодильные и стенные шкафы. Окна и двери проектируются по новым нормам. Они должны быть прочны и красивы.

Мастерские проводят работы в непосредственном контакте со строительной площадкой, осуществляя один из основных наших лозунгов — «архитектор на леса».

На основе новых требований и установок уже выстроен ряд сооружений в Москве (станции метро, дом Совнаркома СССР, гостиница Моссовета, ряд жилых домов, школ и др.)

Из этих работ следует особо отметить выполненную мастерскими и представленную в данном сборнике работу по архитектуре подземных станций метро (Значительно слабее оказалось решение наземных вестибюлей).

На июньском пленуме ЦК ВКП(б) (1931 г.) было вынесено решение о строительстве в Москве метрополитена «как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских перевозок». В 1932 г. строительство его было начато, 14 мая 1935 г. состоялось празднование пуска метро (первой очереди строительства).

Наш метрополитен, первенец грандиозной реконструкции Москвы, является не только технически совершенным, не уступающим в этом отношении лучшим метро капиталистических городов, он превосходит их в отношении организации удобств и комфорта для населения и в отношении архитектурного оформления. Наш метрополитен является прообразом общего социалистического благоустройства, и в этом его огромное историческое значение. Строительство метро начинает новый, высший этап советской архитектуры, которая должна найти воплощение в реконструкции Москвы и других городов нашего Союза.

Архитектура метро в целом выпестована под действенным идейным руководством Лазаря Моисеевича Кагановича. Работы выполнялись в первый год существования мастерских.

Несмотря на ряд крупнейших достижений наших мастерских на пути создания советской архитектуры, мы должны констатировать отставание ее на фронте строительства новой жизни и сказать, что чувства самоуспокоения и самодовольства, которые правильно отметил Л. М. Каганович на совещании с архитекторами в августе 1935 г., совершенно недопустимы в творчестве вообще и особенно в условиях нашего героического строительства социализма.

Декабрьское совещание о строительстве при ЦК ВКП(б) 1935 г. отметило ряд крупнейших недостатков в области проектирования и капитального строительства и наметило пути к их ликвидации. Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 г. о строительстве должно лечь в основу нашей дальнейшей работы.

Мы обязаны мобилизовать все наши силы для борьбы за высокое качество и снижение себестоимости проектов и сооружений. Разработка высококачественных — экономичных и высокохудожественных стандартов, внедрение типовых решений квартир с хорошей планировкой, использование архивных материалов должны стать абсолютно обязательными для всех архитектурных проектных организаций. Только так решая задачу, мы будем иметь успех в деле быстрейшего внедрения индустриальных методов работы на стройплощадках и изготовления стройдеталей заводским способом, а только таким путем возможно осуществление в срок грандиозного десятилетнего плана реконструкции Москвы и других городов нашего Союза.

Архитекторы должны стать в первых рядах борцов за организацию стройиндустрии, в первых рядах организаторов стахановского движения на стройках и в проектных организациях. На базе освоения новых методов, новой совершенной техники, углубленной исследовательской работы должна итти дальнейшая работа по созданию нашей архитектуры. Мы не вправе задерживаться на данном этапе, хотя бы и высшем по сравнению с предыдущим.

Социалистический реализм, величие и красота нашей эпохи, радость строительства социалистического бесклассового общества, единство функционального содержания и художественной формы должны стать ведущими началами нашей архитектуры.

Вся работа должна базироваться на последних достижениях в области науки и техники, на творческом критическом освоении богатейшего наследия мирового зодчества и проводиться в условиях развернутой полноценной критики и самокритики.

Вместе с тем должна вестись решительная борьба как с упрощенчеством и схематизмом конструктивистского направления, так и с мещанской беспринципностью и псевдобогатством эклектики, а также с ложно понимаемым освоением классики, т. е. с механическим перенесением архитектурных форм прошлого в наше строительство.

Большое внимание должно быть обращено на окончательное изжитие формализма во всех его проявлениях.

Формализм своей голой абстракцией, игнорированием действительности и живого человека обрекает архитектуру на безидейность и превращается в чуждое социалистическому строительству архитектурное течение.

Следует особо отметить его проявление в облике мнимого новаторства, когда архитектор (как, например, арх. К. С. Мельников и его группа), увлекаясь фантазией, игрой формами, оригинальничанием во что бы то ни стало, отрывается от реальной действительности. Эти архитекторы в своем творчестве фетишизируют самую форму, в большинстве случаев нереальную, нарушают основные законы целесообразности и логики.

Мы не против смелости в творческих исканиях, но все дело в том, чтобы правильно понимать эту смелость. В основу всех исканий должно быть положено, наряду с постоянным усовершенствованием мастерства, глубокое проникновение в нашу действительность.

Новаторство же, превращающееся в самоцель, схоластически в угоду выдуманной форме игнорирующее социальное содержание сооружения, игнорирующее его плановое, функциональное решение, конструкцию и материалы, — такое новаторство решительно отвергается нами.

Необходимо на всем нашем архитектурном фронте усилить борьбу за создание целеустремленной советской архитектуры, выражающей глубокое идейное содержание нашей эпохи, отражающей нашу действительность.

Поднимая волну нового творческого соревнования, мы уверены, что покажем образцы новой архитектуры, где будут налицо преодоление всех ошибок и творческий синтез предшествовавших этапов.

Исключительное внимание, забота и руководство партии и правительства, рост материальный и культурный многомиллионнных масс трудящихся СССР, повышение их эстетических запросов — все это является залогом небывалого расцвета искусств и архитектуры в нашей стране.

Мы добьемся того, что наши сооружения и города, наши парки, улицы и набережные — все, что нас окружает, будет самым прекрасным в мире, как прекрасна и радостна вся наша жизнь.

В. Дедюхин

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее издание, предпринятое Отделом проектирования Моссовета, является первым сборником работ архитектурно-проектных мастерских Моссовета.

Сборник охватывает по преимуществу работы 1934 г. — первого года существования мастерских. Частично в него входят работы 1933 г. и как исключение работы 1935 г.

Весь материал разбит на десять выпусков — по числу мастерских в 1934—1935 гг. (в конце 1935 г. мастерская № 12 была ликвидирована). В первый том входят работы первых трех мастерских, во второй — остальных семи. Каждому выпуску предпосылается статья руководителя мастерской: «Принципы архитектурного творчества» — творческое credo мастерской. Порядок размещения работ в каждом выпуске принят по авторам и по значимости объектов. Во всех случаях выпуск начинается работами руководителя мастерской. Все проекты сопровождаются краткими аннотациями, составленными арх. С. Я. Забелло. Ко второму тому прилагаются перечень иллюстраций по двум томам, а также указатели: авторов, предметный и географический.

Принимая во внимание рост наших культурных связей с заграницей и возрастающий интерес к нашей архитектуре и искусству на Западе и в Америке, редакция сочла нужным дать текст титулов, контртитулов, заголовков, подписей к репродукциям, оглавлений и всех указателей параллельно на двух языках — русском и французском.

Редакция стремилась представить каждый объект возможно полнее, т. е. дать планы, фасады, разрезы, перспективы, детали, проекты внутренней отделки, а в случаях осуществления строительства — фото с натуры.

К сожалению, по техническим причинам в ряде случаев эта полнота оказалась неосуществимой. Существенным недостатком, не всегда поправимым, явилось отсутствие линейных масштабов на ряде чертежей.

Руководящими соображениями при подборе работ было, наряду с качественными признаками этих работ, стремление к выявлению лица мастерской и характеристике тематики работ всех мастерских в целом. Сборник дает представление о большом типовом разнообразии продукции мастерских: от уличных киосков и ларьков до крупнейших общественных сооружений и комплексов-ансамблей (застройка московских набережных, планировка ЦПКиО, Городок Академии наук, Ленинская школа и др.). Наряду с общественными и культурно-просветительными сооружениями представлены и жилищные, промышленные и гидро-технические здания (последние две группы представлены, правда, мало).

Главная масса работ падает на Москву и является частичной реализацией генерального плана ее реконструкции. Проектные работы мастерских охватывают также и нашу периферию. Крупнейшие общественные, культурные и композиционные центры ряда городов наших далеких окраин проектируются в мастерских Моссовета (Архангельск, Алма-Ата, Нальчик, Новосибирск, Сталинск, Тифлис и др.)

Значительная часть публикуемых работ частично и разрозненно появлялась уже в печати — на страницах наших архитектурных журналов. Настоящий сборник впервые объединяет работы ведущего и наиболее значительного отряда советской архитектуры — мастерских Моссовета — на чрезвычайно ответственном этапе ее развития.

Фиксация в печати проектного опыта мастерских на этом этапе с его ошибками, исканиями и достижениями представлялась редколлегии желательной и полезной.

Отдел проектирования продолжит и впредь издание работ мастерских по годам, предполагая в последующих сборниках объединить свою работу с Отделом планировки.

Объединенная публикация работ проектных и планировочных мастерских даст возможность характеризовать одну из основных тенденций советской архитектуры — тенденцию ансамблевого проектирования и строительства. Таким путем сможет быть также наиболее полно и конкретно освещен в печати генеральный план реконструкции Москвы.

Воспроизведение в печати работ мастерских — своего рода творческий отчет перед лицом широкой общественности и трудящихся масс, органическая связь с которыми явится мощным стимулом к дальнейшей борьбе за качество советской архитектуры.

МАСТЕРСКАЯ № 1РУКОВОДИТЕЛЬИ. В. ЖОЛТОВСКИЙАКАДЕМИК АРХИТЕКТУРЫПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА

Проектные мастерские, организованные Московским комитетом партии и Московским советом по инициативе тов. Л. М. Кагановича, возникли в противовес крупным проектировочным конторам, недостаточно обеспечивавшим качество нашего строительства. В них господствовало «бумажное» проектирование, оторванное от реального строительства. Проектные мастерские должны были создать иные условия работы, которые помогли бы советскому архитектору перестроиться так, чтобы быть во всеоружии перед лицом тех требований, которые предъявлены ему партией и правительством.

Наша мастерская № 1 организовала свою работу и свою внутреннюю жизнь, руководствуясь следующими установками.

Прежде всего — высокое качество продукции, причем не только в смысле добросовестного выполнения чисто-утилитарных строительных заданий, но и в смысле творческого разрешения тех чисто-художественных задач, которые встают перед советской архитектурой, как искусством, перед советским архитектором, как создателем социально насыщенного, действенного и прекрасного архитектурного образа. Объединенные этим общим стремлением мастера, работающие в нашей мастерской под общим руководством академика И. В. Жолтовского, отнюдь не чувствуют себя связанными каким-нибудь определенным «стилем» или «направлением». Наша работа строится на принципе максимальной свободы, обеспечивающей каждому участнику полное и нормальное развитие его творческой индивидуальности, и на чувстве глубокой ответственности перед поставленными задачами во всей их социальной и художественной глубине.

Это чувство ответственности заставляет всех нас предъявлять к себе максимальные требования, какие только могут быть предъявлены к архитектору вообще и, в частности, к архитектору советскому.

Мастерская строит свою творческую работу на базе глубокого изучения культурного наследия — лучших образцов классической архитектуры, критически их осваивая и стремясь к максимальному повышению общего культурного уровня и уровня работы мастерской.

Наконец, считая архитектуру искусством синтетическим, мастерская мыслит свою работу в теснейшем контакте с творчеством советских скульпторов и живописцев, причем совместная работа и обмен творческим опытом не предполагают безусловного примата архитектуры. Эти процессы мыслятся, как гармоничное взаимообогащение, способствующее разрешению проблемы синтеза искусств, в связи с новыми специфическими задачами социалистического реализма и социалистического искусства в целом.

Считая выдвинутые мастерской принципы в основном правильными, надо признать, что далеко не все еще выполнено нами. Учитывая высокий уровень квалификации основного состава работников мастерской, можно было бы ожидать более значительных результатов в части нахождения новых принципов архитектурного творчества.

Необходимо объективно отметить, что, как вся постановка работы в мастерской, так и выпущенные ею за первый год существования проекты, говорят о сложившейся уже определенной традиции, в значительной степени внедренной академиком И. В. Жолтовским, — стремлении дать высокачественные работы, максимально продуманные, внимательно проработанные и добросовестно выполненные, традиции добиваться в каждой работе высокой культурности и грамотности решений.

Надо прямо сказать, что в этом направлении работники мастерской значительно выросли.

Вместе с тем мы не можем отметить особых достижений в области создания новых форм архитектурной композиции, идейно насыщенных и отвечающих нашей эпохе.

В этом направлении решительных шагов мы не сделали — это наш большой недостаток, который мы с помощью всей общественности надеемся постепенно изжить.

Партия и правительство поручили нам ответственнейшую и почетнейшую задачу создания высококачественных, идейно насыщенных произведений, созвучных нашей великой эпохе, и эту задачу мы должны выполнить.

Год работы мастерской окончательно доказал правильность решения МК ВКП(б) и Московского совета от 23 сентября 1933 года о реорганизации проектного дела в Москве. Только у нас, в Советской стране, где архитектура призвана служить запросам широких трудящихся масс, возможна постановка этих вопросов и создание как творческих, так и материальных условий для их разрешения.

Дело за нами.

СОДЕРЖАНИЕ [МАСТЕРСКАЯ № 1]

Принципы архитектурного творчества. Заместитель руководителя мастерской № 1 арх. Л. О. Бумажный ... 3

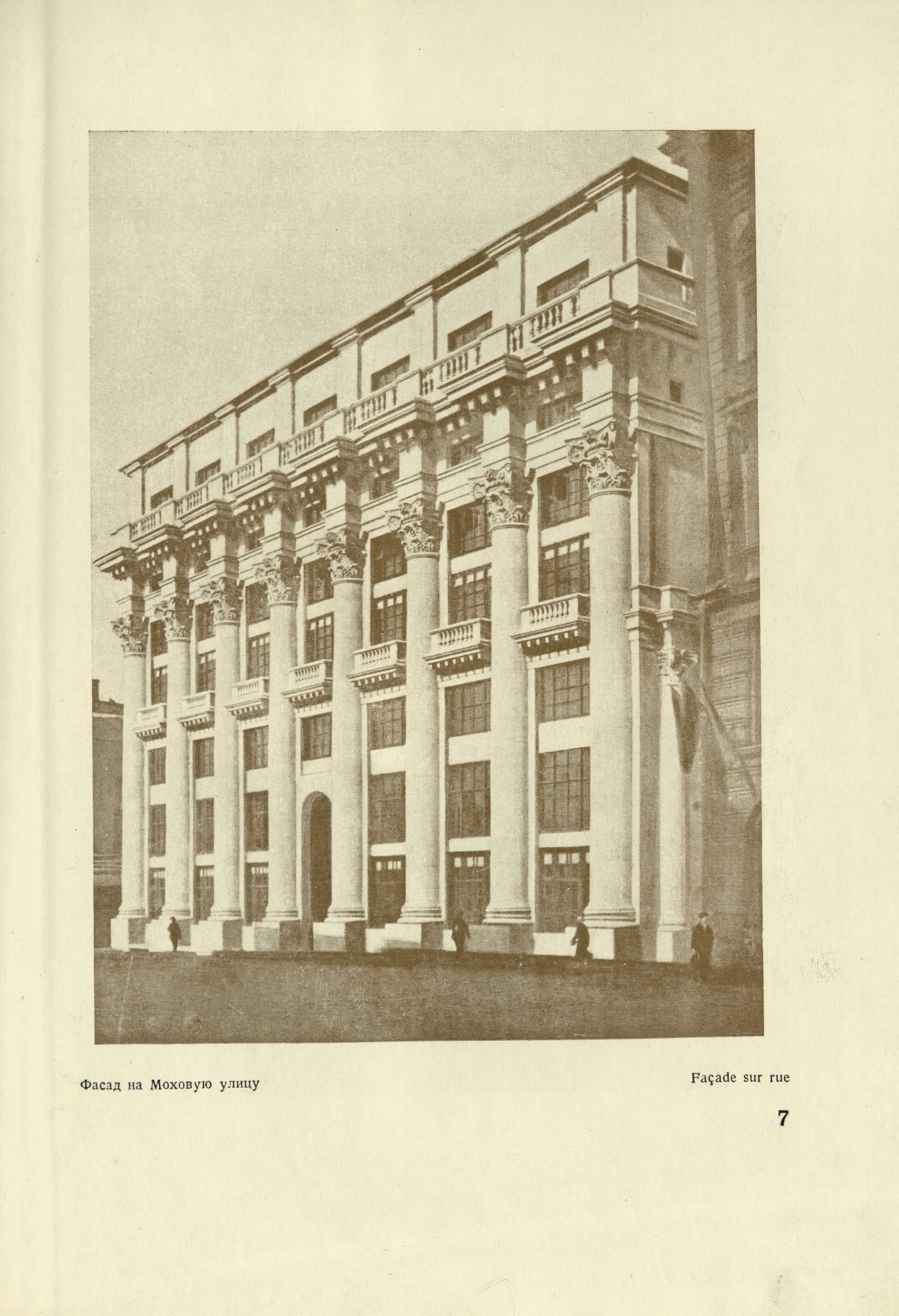

Жилой дом по Моховой ул. в Москве. Акад. арх. И. В. Жолтовский ... 5

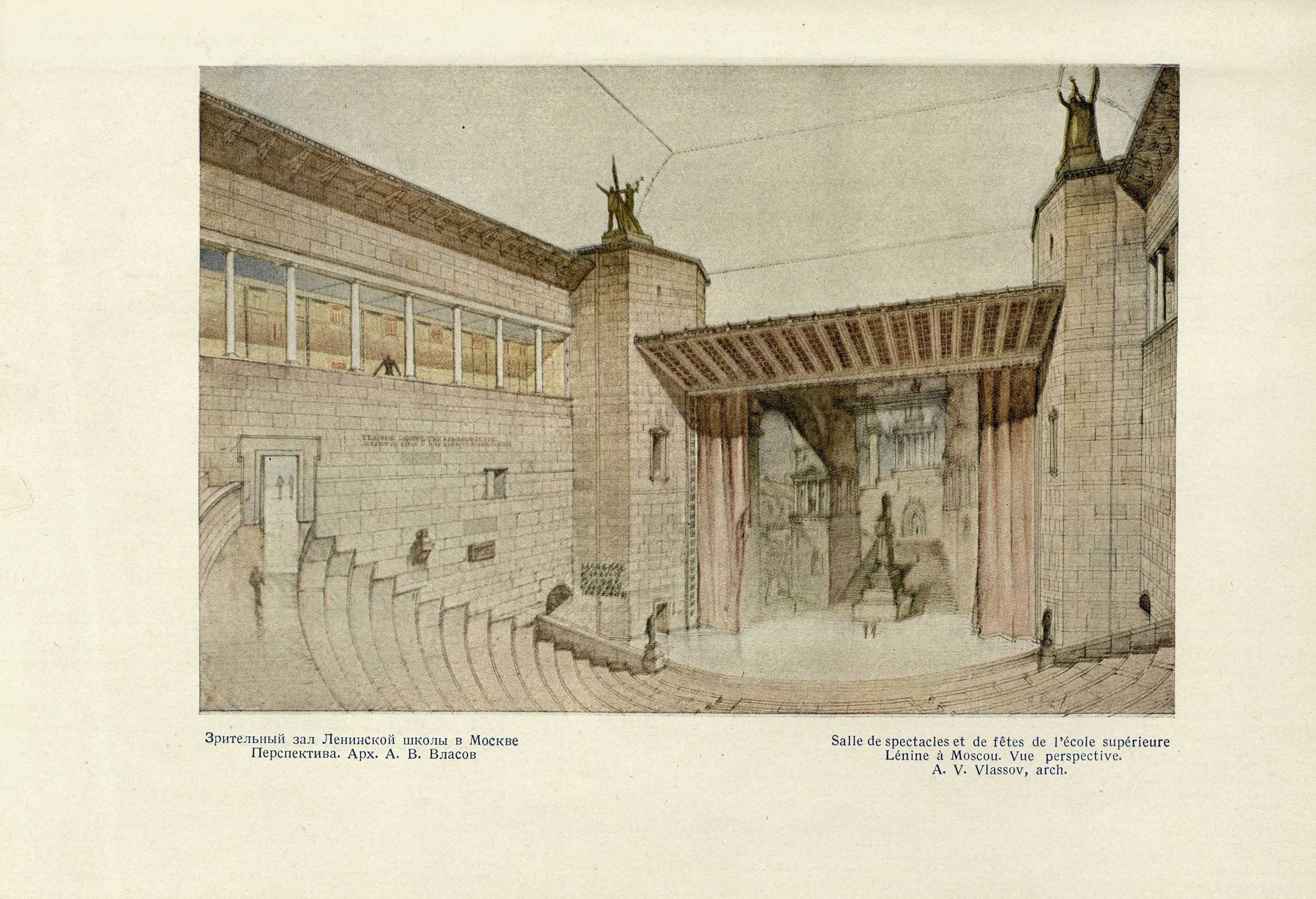

Проект комплекса зданий Ленинской школы в Москве. Арх. А. В. Власов ... 12

Проект перепланировки ЦПКиО в Москве. Арх. А. В. Власов ... 17

Проект реконструкции Камерного театра в Москве. Арх. Г. П. Гольц, С. Н. Кожин ... 23

Проект жилого дома для ИТР в Москве. Арх. Г. П. Гольц, С. Н. Кожин ... 26

Проект Дома Красной армии и флота в Кронштадте. Арх. Г. П. Гольц, С. Н. Кожин ... 29

Проект театра им. МОСПС. Арх. Г. П. Гольц ... 32

Проект Дворца советов Кабардино-Балкарии. Арх. М. П. Парусников, И. Н. Соболев ... 39

Проект Водной станции в Москве. Арх. М. П. Парусников, И. Н. Соболев ... 39

Проект жилого дома для ИТР в Ярославле. Арх. М. П. Парусников, И. Н. Соболев ... 42

Проект дома РЖСКТ «Советский Архитектор» в Москве. Арх. М. П. Парусников, И. Н. Соболев ... 44

Проект театра в Сочи. Арх. М. О. Барщ, Г. А. 3ундблат ... 46

Проект жилого дома РЖСКТ М.Б.Б.ж.д. в Москве. Арх. М. О. Барщ, Г. А. Зундблат ... 49

Проект жилого дома завода револьверных станков в Москве. Арх. М. О. Барщ, Г. А. Зундблат ... 51

Проект Дома Красной армии и флота в Севастополе. Арх. В. С. Колбин ... 53

Проект здания Московского ветеринарного института. Арх. Л. О. Бумажный, В. С. Колбин ... 56

Проект Дворца культуры в Архангельске. Арх. М. И. Синявский ... 62

Проект здания Центрального московского крематория. Арх. М. И. Синявский ... 66

Проект здания рабфака им. Калинина в Москве. Арх. К. Н. Афанасьев ... 70

Эскизный проект жилого дома завода «Геодезия» в Москве. Арх. К. Н. Афанасьев ... 72

Детский комбинат при заводе «Шарикоподшипник» в Москве. Арх. В. А. Михайлов ... 74

ЦВЕТНЫЕ РЕПРОДУКЦИИ

Табл. I. Зрительный зал Ленинской школы. Перспектива. Арх. А. В. Власов.

Табл. II. разрез по малому зрительному залу Камерного театра в Москве. Арх. Г. П. Гольц, С. Н. Кожин.

Табл. III. Фрагмент главного фасада Камерного театра. Арх. Г. П. Гольц, С. Н. Кожин.

МАСТЕРСКАЯ № 2РУКОВОДИТЕЛЬА. В. ЩУСЕВАКАДЕМИК АРХИТЕКТУРЫПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА

В образах архитектуры каждая эпоха находит отражение своего политического и социально-экономического уклада, своей идеологии.

Мастерская № 2 стремится к воплощению языком архитектуры великого содержания нашей эпохи, к разрешению всех поставленных социалистическим строительством задач. Архитекторы мастерской № 2, разрабатывая ту или иную тему, стремятся найти для ее выражения образ, стоящий на высоте многогранных требований нового человека, создать архитектурную форму, соответствующую новому социальному содержанию.

Оригинальность и самобытность в архитектуре невозможны без прочного базиса освоения гигантского опыта мирового зодчества, архитектурного овладения современной техникой и высокой техники мастерства. Архитекторы нашей мастерской повышают свою квалификацию изучением лучших образцов архитектуры современности и минувших веков, изучают конструкции, строительные материалы, строительную технику. Значительное внимание уделяется также развитию графического мастерства. Мастерская стремится строить свою работу на принципах коллективной групповой работы, всемерно содействуя творческому развитию каждой индивидуальности.

Принципы, заложенные в классической архитектуре, нам близки, нас увлекает изобретательство и блестящие достижения техники сегодняшнего дня, для нас многое дорого в архитектуре Востока. Высокое мастерство должно стать нашим главным орудием и подлинный энтузиазм кадров — знаменем нашего коллектива.

Разнообразие и сложность задач, поставленных перед нашими архитекторами семью союзными республиками, чрезвычайно велики. Диапазон и масштабы архитектурного творчества достигают небывалых в истории размеров. Успешному разрешению всех задач должны помочь организованность труда, его максимальная продуктивность, полноценная и конкретная архитектурная критика и творческая самокритика.

Лозунги нашего вождя т. Сталина указывают творческий путь и советской архитектуре. Лозунги эти — забота о человеке и творческое повышений производительности труда на основе применения стахановского метода, т. е. на базе высокой техники и энтузиазма нового человека, овладевшего этой техникой.

Мы, архитекторы мастерской № 2, стремимся включиться в общее движение. Мы хотим оправдать доверие, оказанное нам партией и правительством в деле реконструкции наших городов и их застройки, в задачах создания нового прекрасного жилища для трудящихся. Мы будем стремиться к тому, чтобы в качественном отношении превзойти лучшие образцы классики. Это стремление должно стать боевым девизом мастерской № 2. Однако, необходимым условием является поднятие на должную высоту качества строительной промышленности в стране, повышение квалификации мастеров строительного дела и высокий уровень декоративного искусства.

СОДЕРЖАНИЕ [МАСТЕРСКАЯ № 2]

Принципы архитектурного творчества. Акад. арх. А. В. Щусев ... 3

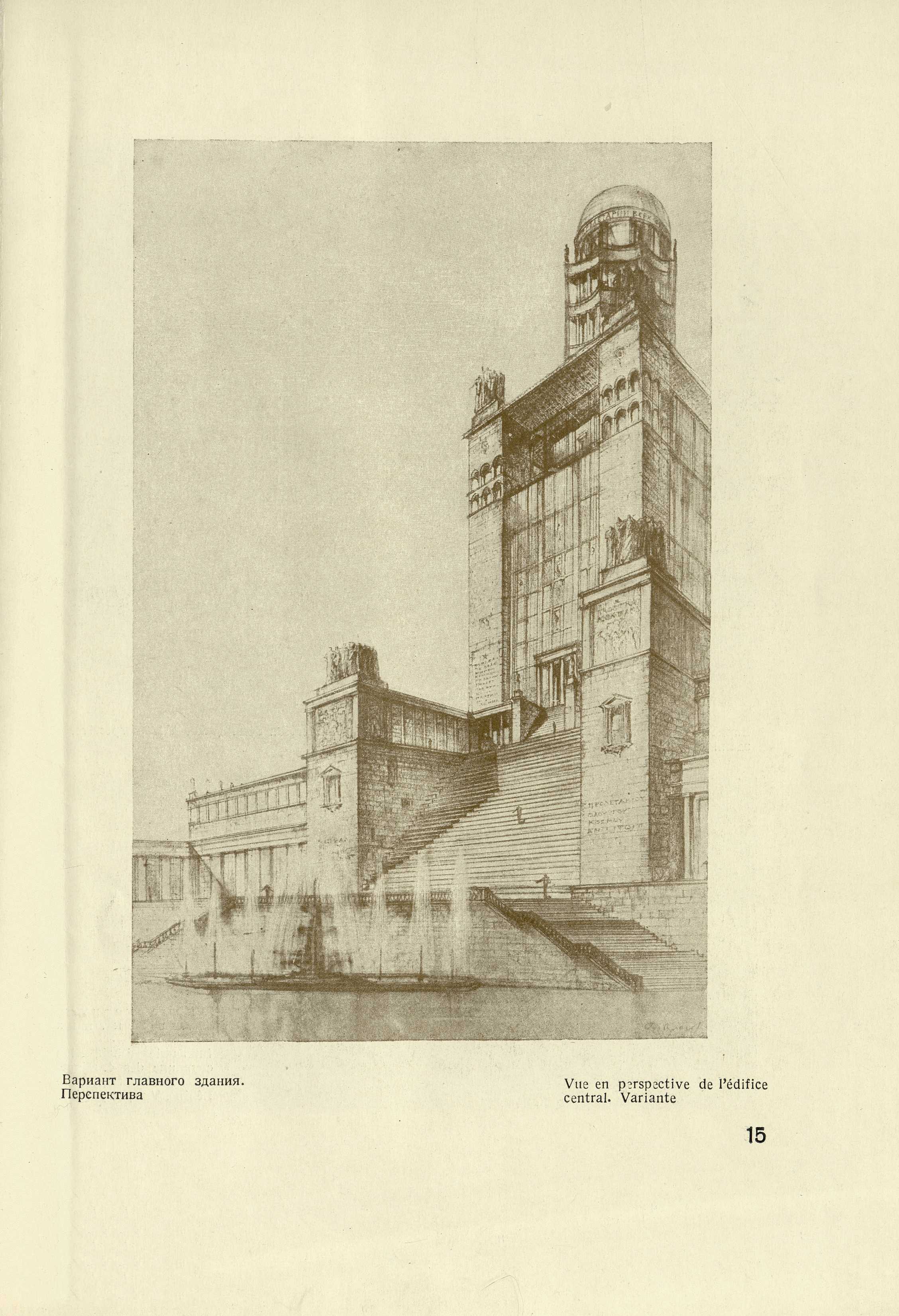

Проект комплекса зданий Академии наук СССР. Акад. арх. А. В. Щусев при участии арх.-худ. В. С. Биркенберг ... 5

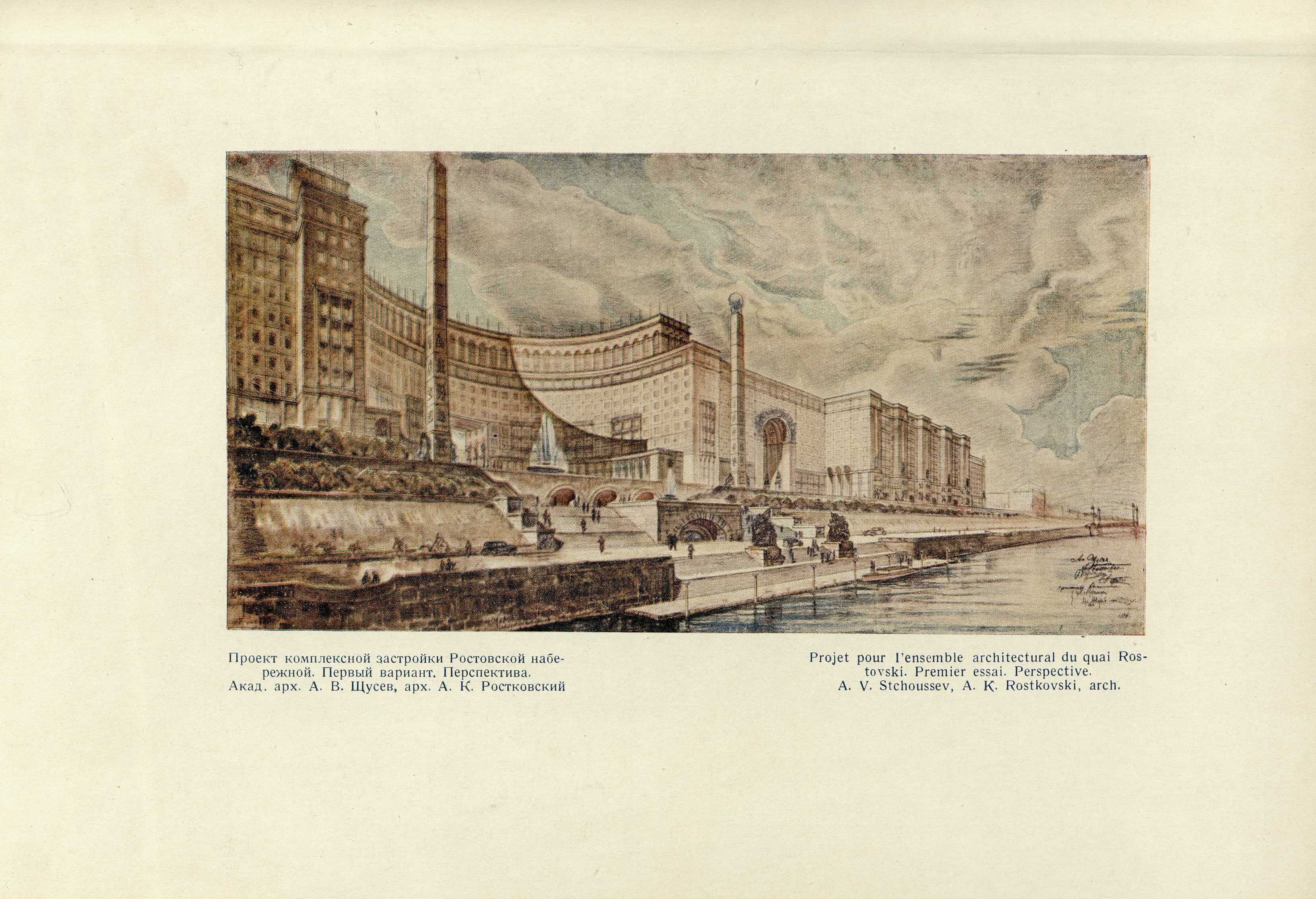

Проект комплексной застройки Ростовской и Смоленской набережных. Акад. арх. А. В. Щусев, арх. А. К. Ростковский ... 10

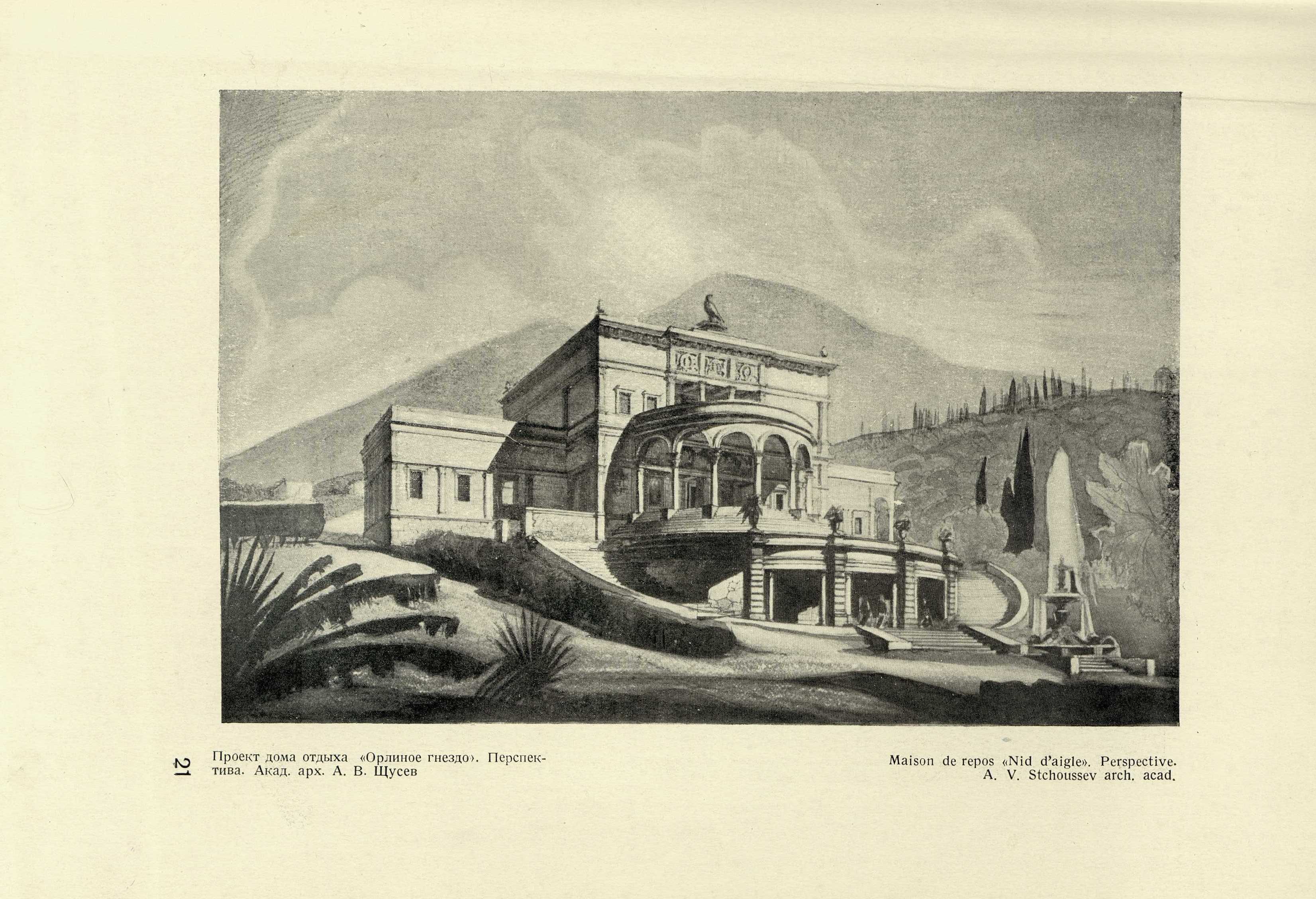

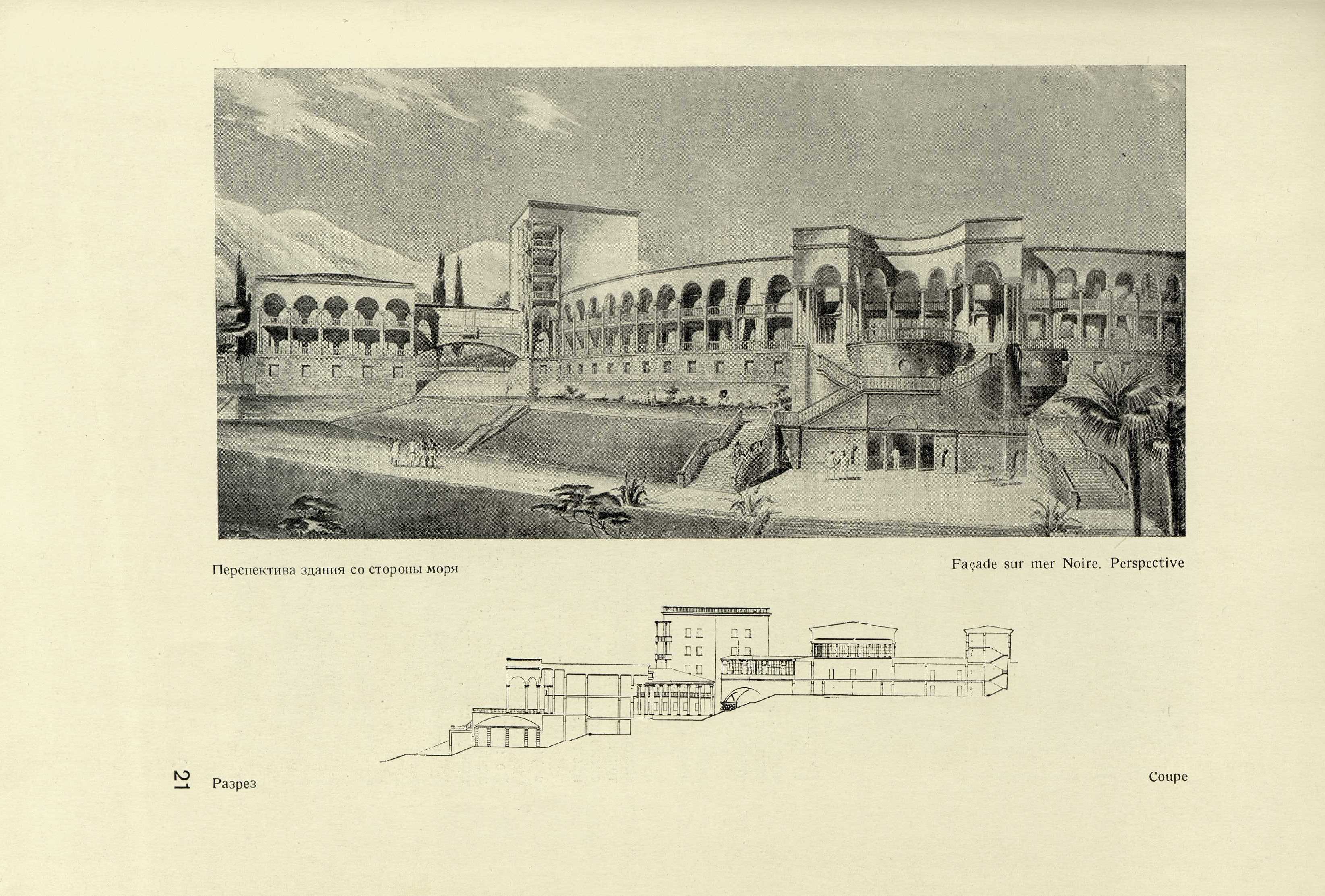

Проект реконструкции курорта «Псырцха». Акад. арх. А. В. Щусев, арх. А. К. Ростковский ... 17

Проект театра в Ташкенте. Акад. арх. А. В. Щусев ... 23

Проект театра в Ашхабаде. Акад. арх. А. В. Щусев ... 29

Проект внешнего архитектурного оформления здания театра им. Мейерхольда. Акад. арх. А. В. Щусев ... 34

Проект внутреннего архитектурного оформления здания театра им. Мейерхольда. Арх. Д. Н. Чечулин ... 37

Проект здания Института Маркса-Энгельса-Ленина в Тифлисе. Акад. арх. А. В. Щусев ... 41

Проект Центрального дома колхозника в Москве. Акад. арх. А. В. Щусев ... 45

Подземная станция метро «Комсомольская площадью. Арх. Д. Н. Чечулин ... 48

Северный наземный вестибюль станции метро «Охотный ряд». Арх. Д. Н. Чечулин ... 54

Проект театра им. МОСПС. Арх. А. Ф. Жуков, Д. Н. Чечулин ... 56

Проект Центрального дома аэрофлота в Москве. Арх. Д. Н. Чечулин при участии арх. К. В. Кауркова ... 60

Проект здания Ц.К. Межрабпома в Москве. Арх. Д. Н. Чечулин ... 64

Проект здания санатория наркомата Совхозов в Кисловодске. Арх. А. В. Куровский при участии арх. А. П. Плигина ... 66

Проект Дома культуры и науки в Новосибирске. Арх.-худ. В. С. Биркенберг ... 68

Северный наземный вестибюль и подземный вестибюль станции метро «Комсомольская площадь». Арх. В. Ф. Кринский и А. М. Рухлядев ... 71

Вестибюль станции метро «Комсомольская площадь» в здании Казанского вокзала. Арх. В. Ф. Кринский, А. М. Рухлядев ... 74

Проект реконструкции фасадов Горного института им. Сталина в Москве. Арх. В. Ф. Кринский, А. М. Рухлядев ... 76

Проект жилого дома РЖСКТ «Ударник» для ИТР в Москве. Арх. В. Ф. Кринский, А. М. Рухлядев ... 78

Наземный вестибюль и подземная станция метро «Арбатская площадь». Арх. Л. С. Теплицкий ... 81

Проект комплекса зданий ЦНИЛГЭ в Лосиноостровске. Арх. Н. Д. Чекмотаев, Н. М. Молоков ... 84

Проект жилого дома РЖСКТ в Москве. Арх. Е. Г. Чернов, Л. Я. Мецоян ... 86

Проект санатория КСУ в Сочи. Арх.-худ. А. Е. Элкин ... 89

Проект физио-терапевтического института в Сухуме. Арх. А. К. Ростковский ... 91

Проект Дворца культуры в Казани. Арх. И. Н. Лихачев ... 94

ЦВЕТНЫЕ РЕПРОДУКЦИИ

Табл. I Проект комплексной застройки Ростовской набережной. 1-й вариант. Перспектива. Акад. арх. А. В. Щусев, арх. А. К. Ростковский.

Табл. II Курорт «Псырцха». Перспектива с птичьего полета. Акад. арх. А. В. Щусев, арх. А. К. Ростковский.

Табл. III Эскизный проект к мозаичному фризу на главном фасаде театра им. В. Э. Мейерхольда худ. Б. В. Покровский.

МАСТЕРСКАЯ № 3РУКОВОДИТЕЛЬИ. А. ФОМИНАКАДЕМИК АРХИТЕКТУРЫПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА

Отказываясь решительно от коробочного стиля прежних лет, мастерская № 3 приняла полностью директиву «использования наследия классики».

Однако, не в порядке ретроспективного подхода или подчинения старым архитектурным канонам, — такой метод мастерская считает неправильным для нашего времени совершенно новых политико-экономических и бытовых условий. От классики мы берем лишь самое основное и самое здоровое, т. е. 1) построение дома как гармоничного, цельного, законченного организма и 2) ордер как элемент, вносящий в композицию порядок и дисциплину. Все остальные элементы и приемы классики подлежат коренной реконструкции в плане новых требований социалистического строительства.

Если проектировщик правильно и продуманно учтет новые требования современности, новую технику, новые строительные материалы и строительные методы и, главным образом, новую идеологию, то в создаваемых им, хотя бы и на базе классики, новых формах архитектуры, должны зазвучать мотивы нового стиля. Этот стиль должен будет отразить нашу замечательную эпоху строительства социализма с его новыми задачами, новой идеологией и невиданно мощными темпами.

Искания нового единого советского стиля, наряду со стремлением к возможно высокому качеству продукции, являются непременным элементом и краеугольным камнем всех наших композиций.

При этом во всякой композиции — будь то новое большое сооружение или перелицовка фасада старого дома, или незначительное решение какой-либо внутренней архитектуры или мебели, — во всех случаях мы предъявляем одно обязательное требование — давать в своей продукции настоящее подлинное искусство, добиваться строгой красоты, а не слащавой красивости. В наше время неуместна боязнь, что настоящее серьезное и строгое искусство не будет понято и не будет оценено. Мы считаем, что одной из основных задач всех родов советского искусства должна быть задача повышения уровня художественной культуры широких масс. Мы обязаны поднимать зрителя и читателя до понимания подлинного, большого и серьезного искусства, а не снижать свое творчество.

Что касается применяемых методов работы, то практическая жизнь мастерской базируется на поставленной руководителем обязательной задаче создания кадров — подготовки смены мастеров высокой квалификации. Десять-двенадцать авторов получают постоянную, без перерывов, загрузку. Распределение заказов производит руководитель мастерской. При этом он исходит из следующих двух главных соображений: 1) автор должен получать, по возможности, каждый раз новые, более трудные задачи, дабы всегда повышать и никогда не снижать своей квалификации и 2) каждый заказ должен попадать в руки мастера, который лучше других авторов справится с данной работой. С этой целью часть заказов выполняется руководителем совместно с одним или двумя молодыми авторами на равных авторских правах, другая часть — молодыми авторами единолично и, наконец, составляются творческие коллективы из более опытных и менее опытных молодых авторов. Все работы проводятся под общим наблюдением руководителя мастерской.

Для того, чтобы возможно более заинтересовать в успешности работ младших работников — чертежников и конструкторов, а также для повышения их квалификации, мастерская считает полезным изредка давать самостоятельные работы и не «авторам», а этим младшим работникам, при обязательной консультации и руководстве кого-либо из более опытных архитекторов или самого руководителя мастерской.

В целях продвижения в жизнь принципа синтеза искусств, мастерская выполняет ряд работ по внутренней архитектуре совместно с художниками и скульпторами, постоянными сотрудниками мастерской. Последним дается возможность проявлять в своей работе самостоятельность и творческую инициативу, при условии, однако, сохранения общего архитектурного замысла и стиля.

Придавая чрезвычайно большое значение вопросам повышения квалификации мастеров, мастерская создала для этой цели специальный денежный фонд — «фонд повышения квалификации мастеров». Для завершения архитектурного образования и повышения творческого уровня фантазии архитекторов, мастерская считает необходимым организацию творческих командировок и путешествий за границу. Они могут быть заменены поездками в пределах нашего Союза, например в Ленинград, Харьков, Киев, Днепрострой, Магнитогорск, Новосибирск и др., где можно также почерпнуть не мало полезного из опыта старших мастеров и опыта крупных строек.

СОДЕРЖАНИЕ [МАСТЕРСКАЯ № 3]

Принципы архитектурного творчества. Акад. арх. И. А. Фомин ... 3

Проект комплекса зданий Академии наук СССР. Акад. арх. И. А. Фомин, арх.-худ. П. В. Абросимов, А. П. Великанов ... 5

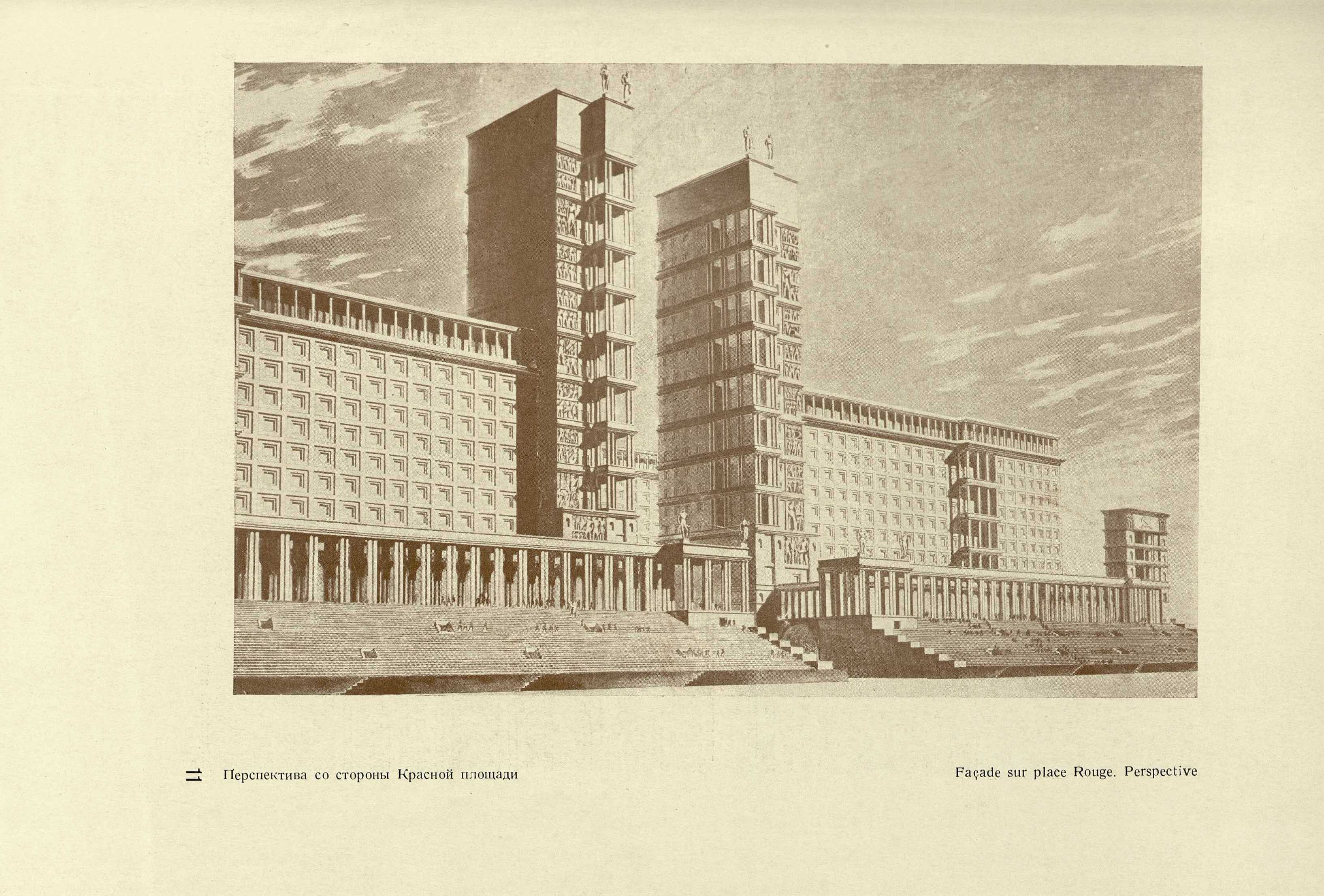

Проект дома Наркомтяжпрома. Акад. арх. И. А. Фомин, арх.-худ. П. В. Абросимов, М. А. Минкус ... 9

Проект санатория КСУ в Сочи. Акад. арх. И. А. Фомин, арх.-худ. Л. М. Поляков ... 15

Проект театра в Ашхабаде. Акад. арх. И. А. Фомин, арх.-худ. М. А. Минкус ... 22

Подземная станция метро «Красные ворота». Акад. арх. И. А. Фомин ... 23

Проект дома ветеранов революции в Звенигороде. Арх.-худ. А. Ф. Хряков, 3. О. Брод ... 33

Проект жилого дома РЖСКТ в Москве. Арх.-худ. Хряков, 3. О. Брод, Н. Г. Безруков ... 36

Проект жилого дома РЖСКТ «Инженер-ударник» в Москве. Арх.-худ. Л. М. Поляков ... 41

Проект реконструкции фасадов жилого дома Моссовета. Арх.-худ. Л. М. Поляков ... 42

Проект реконструкции фасадов жилого дома РЖСКТ «Инжкоопжелдорстрой» в Москве. Арх.-худ. Л. М. Поляков ... 44

Проект Дома радио. Арх. А. Г. Мордвинов, К. И. Соломонов, К. Н. Душкин ... 46

Проект театра в Сочи. Арх. А. Г. Мордвинов, К. И. Соломонов ... 50

Проект здания института Маркса-Энгельса-Ленина в Москве. Арх. А. Г. Мордвинов, А. Н. Душкин, К. И. Соломонов ... 54

Проект жилого дома НКПС в Москве. Арх. Ю. В. Мухаринский, арх.-худ. И. Е. Рожин ... 56

Проект музыкального театра им. Немировича-Данченко в Москве. Арх. Г. Т. Крутиков, В. С. Попов ... 58

Проект звукового кинотеатра Межрабпомфильм. Арх. Г. Т. Крутиков, В. С. Попов ... 61

Наземный вестибюль и оформление подземной станции метро «Парк культуры». Арх. Г. Т. Крутиков, В. С. Попов ... 63

Эскизный проект правительственного гаража в Москве. Арх.-худ. М. А. Минкус, инж. Л. Н. Давидович ... 69

Проект Дома связи в Сочи. Арх. К. И. Соломонов ... 74

Проект здания АТС Ленинского района в Москве. Арх. К. И. Соломонов ... 76

Проект здания АТС Фрунзенского района в Москве. Арх. К. И. Соломонов ... 77

Проект Дворца культуры в Казани. Арх. А. К. Аркин, А. В. Машинский ... 78

Подземная станция метро «Дворец советов». Арх. А. Н. Душкин, Я. Г. Лихтенберг ... 81

Проект реконструкции фасадов жилого дома «Мосэнерго». Арх. А. Н. Душкин ... 84

ЦВЕТНАЯ РЕПРОДУКЦИЯ

Главный въезд в городок Академии наук СССР. Перспектива. Акад. арх. И. А. Фомин, арх.-худ. П. В. Абросимов, А. П. Великанов.

СОДЕРЖАНИЕ I И II ТОМОВ

ТОМ I

Вводная статья. Начальник Отдела проектирования Моссовета — В. А. Дедюхин ... Вв. ... Стр. 9

От редакции ... Вв. ... Стр. 23

Работы мастерской № 1. Руководитель акад. арх. И. В. Жолтовский ... Мастерская I ... Стр. 1—79

Работы мастерской №2. Руководитель акад. арх. А. В. Щусев ... Мастерская II ... Стр. 1—99

Работы мастерской № 3. Руководитель акад. арх. И. А. Фомин ... Мастерская III ... Стр. 1—87

ТОМ II

Работы мастерской № 4. Руководитель арх. проф. И. А. Голосов ... Мастерская IV ... Стр. 1—67

Работы мастерской № 5. Руководитель арх. проф. Д. Ф. Фридман ... Мастерская V ... Стр. 1—48

Работы мастерской № 6. Руководитель арх. проф. Н. Я. Колли ... Мастерская VI ... Стр. 1—47

Работы мастерской № 7. Руководитель арх. К. С. Мельников ... Мастерская VII ... Стр. 1—38

Работы мастерской № 10. Руководитель арх. проф. В. Д. Кокорин ... Мастерская X ... Стр. 1—79

Работы мастерской № 11. Руководитель арх. М. В. Крюков ... Мастерская XI ... Стр. 1—48

Работы мастерской № 12. Руководитель худ. Н. Г. Боров ... Мастерская XII ... Стр. 1—23

Перечень иллюстраций и указатели по I и II томам ... Указ. ... Стр. 1—56

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf:

См. также:

31 октября 2025, 1:59

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий