|

|

Русское зодчество : Выпуск 5. Памятники архитектуры второй половины XVIII века : Чертежи и фотографии. — Москва, 1953Русское зодчество : Выпуск 5. Памятники архитектуры второй половины XVIII века : Чертежи и фотографии. — Москва : Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953. — 26 с., 45 отд. л. ил. — (Русское зодчество / Под редакцией Д. П. Сухова, Д. В. Разова, А. Г. Чинякова ; Академия архитектуры СССР, Институт истории и теории архитектуры).[Аннотация]

Цель выпускаемой серии альбомов «Русское зодчество» — сделать доступными для советских архитекторов и искусствоведов обмерные чертежи и натурные фотографии памятников русской архитектуры.

Кроме таблиц чертежей и фото в каждом выпуске помещены также краткая вводная статья, характеризующая соответствующий этап в развития русского зодчества, и небольшой пояснительный текст (аннотации) к памятникам архитектуры, обмерные чертежи которых помещены в выпуске.

В настоящем выпуске графические таблицы составлены: 5 — А. И. Белорусовым; 8 — В. Е. Свинарским и О. Е. Синдаровским; 12 — И. Г. Кабиной; 16, 39, 44 — И. В. Эрн; 19, 42 — Н. Л. Крашенинниковой; 20 — Б. Н. Рахманиновым и О. Е. Синдаровским; 23 — М. В. Першиным; 27 — Б. Н. Рахманиновым; 31, 36 — А. М. Харламовой; 33 — А. Ш. Тевьян.

Аннотации к таблицам составлены А. И. Власюком.

Вводная статья А. Г. Чинякова.

[Предисловие]

Архитектура русского народа, начиная от древнейших построек Киевской Руси и до величественных сооружений эпохи социализма, всегда отличалась глубоким идейным содержанием, национальным своеобразием, богатством композиционных приемов и большим разнообразием художественных форм.

На всех этапах своего более чем тысячелетнего развития русская архитектура была тесно связана с социальным и политическим развитием русского народа, являлась составной частью его культуры.

По разнообразию архитектурных типов, простоте и оригинальности конструктивно-технических приемов и большой идейно-художественной выразительности созданных ею архитектурных образов русская архитектура представляет собой глубокий, неисчерпаемый источник архитектурного творчества, высокого художественного мастерства и большой практической мудрости.

Выдающиеся памятники русской архитектуры являются ценным вкладом в сокровищницу мирового зодчества. Советский архитектор черпает в них ценнейшие уроки для своей творческой практики.

Изучение великого наследия русской архитектуры должно содействовать творческому освоению ее достижений в практике нашей советской архитектуры, ибо наша советская культура «возникла, развилась и достигла расцвета на базе критически переработанного культурного наследства прошлого» (А. Жданов).

Издание серии альбомов «Русское зодчество» имеет целью сделать практически доступными для советских архитекторов обмерные чертежи памятников русского зодчества, начиная от древнейших сооружений и кончая постройками XX века. Для настоящего издания использованы графические материалы, которые вошли в учебник «История русской архитектуры. Краткий курс». М. 1951, дополнительно просмотренные и доработанные художником В. Е. Свинарским.

Источники, откуда взяты те или иные материалы для таблиц, а также авторы обмеров, реконструкций и т. д. указаны в той же книге (стр. 447—459).

Издание состоит из семи самостоятельных выпусков; каждый из них включает графические таблицы и фототаблицы, посвященные памятникам русской архитектуры отдельных исторических периодов развития русского зодчества. В каждом выпуске помещаются краткие вводные статьи, характеризующие соответствующий этап в развитии русской архитектуры, и краткий пояснительный текст (аннотации) к отдельным памятникам русской архитектуры, обмерные чертежи и фото которых помещены в данном выпуске.

Материалы по отдельным выпускам распределяются следующим образом.

Первый выпуск. Памятники русской архитектуры с X века и до начала XV века (всего 34 таблицы).

Второй выпуск. Памятники русской архитектуры конца XV и XVI века (всего 34 таблицы).

Третий выпуск. Памятники русской архитектуры XVII века (всего 43 таблицы).

Четвертый выпуск. Памятники русской архитектуры первой половины XVIII века (всего 28 таблиц).

Пятый выпуск. Памятники русской архитектуры второй половины XVIII века (всего 45 таблиц).

Шестой выпуск. Памятники русской архитектуры первой половины XIX века (всего 43 таблицы) .

Седьмой выпуск. Памятники русской архитектуры второй половины XIX и начала XX века (всего 45 таблиц).

Издание подготовлено к печати под общим руководством редакционной коллегии в составе доктора архитектуры профессора Д. П. Сухова, кандидата архитектуры Д. В. Разова и архитектора А. Г. Чинякова.

Подбор фотографий в основном произведен кандидатом архитектуры Д. В. Разовым, часть фотографий заимствована из учебника «История русской архитектуры».

Подготовка к печати графических таблиц выполнена коллективом научных сотрудников Академии архитектуры СССР и ее Ленинградского филиала, Академии архитектуры УССР, а также студентами Московского архитектурного института и Ленинградского художественного института им. И. Е. Репина в составе: С. Л. Агафонова, Г. В. Алферовой, Ю. С. Асеева, А. И. Белорусова, В. И. Блюменталя, О. И. Брайцевой, Б. Л. Васильева, И. Г. Кадиной, Н. Л. Крашенинниковой, Н. Я. Лейбошиц, М. В. Першина, Б. Н. Рахманинова, В. Е. Свинарского, О. Е. Синдаровского, А. П. Сосиной, М. 3. Тарановской, А. Ш. Тевьян, А. М. Харламовой, В. Ф. Шил-кова, И. В. Эрн и П. Г. Юрченко.

В составлении аннотаций принимали участие научные сотрудники Института истории и теории архитектуры Академии архитектуры СССР: архитектор О. И. Брайцева, кандидат искусствоведческих наук М. В. Будылина, кандидат архитектуры А. И. Власюк, кандидат архитектуры А. И. Каплун, кандидат искусствоведческих наук А. А. Кипарисова, архитектор Н. Л. Крашенинникова, кандидат архитектуры Л. Н. Кулага, архитектор П. Н. Максимов, кандидат архитектуры Д. В. Разов.

Вводные статьи к отдельным выпускам написаны архитектором А. Г. Чиняковым.

Составление подписей под таблицами и перечня таблиц для каждого выпуска, так же как и сверка датировок и атрибуций отдельных сооружений, выполнены кандидатом искусствоведческих наук М. В. Будылиной.

Научное редактирование текста аннотаций проведено архитектором А. Г. Чиняковым при участии кандидата искусствоведческих наук М. В. Будылиной и архитектора П. Н. Максимова.

За предоставленные для публикации фотографии памятников русской архитектуры (фото П. В. Клепикова, А. А. Соркина, С. Г. Шиманского и др.) редакционная коллегия выражает благодарность Музею русской архитектуры им. А. В. Щусева (Н. Д. Виноградову и Р. Д. Арбениной); Главному управлению по охране памятников архитектуры (Ш. Е. Ратия); Музею Академии архитектуры СССР (В. Н. Иванову и А. Г. Завитневич); заведующему Архитектурным кабинетом Центрального Дома архитектора А. В. Юганову.

[Вводная статья]

Во второй половине XVIII века окончательно укрепляется международное положение России как великой европейской державы, достигают высокого развития промышленность, внутренняя и международная торговля. Быстро растет население городов, все большее экономическое значение наряду с дворянством приобретает торгово-промышленный класс — купечество.

Мировоззрение буржуазного рационализма накладывает отпечаток на эстетические воззрения ведущих архитекторов этого времени. После пышности и роскоши, характерных для архитектуры предшествующего периода, намечается стремление к целесообразности, простоте и конструктивной оправданности архитектурных форм. Растет интерес к античной архитектуре. В ее композиционной уравновешенности, художественной ясности и конструктивной рациональности архитекторы искали средство для преодоления старых и разработки новых приемов архитектурной композиции и декоративного убранства.

Вторая половина XVIII века — эпоха формирования и расцвета архитектурного направления, обычно именуемого русским классицизмом, или русской классикой, и представляющего собой самое значительное явление в мировой архитектуре этого времени. Сложение русской классической школы в архитектуре второй половины XVIII века и ее расцвет связаны с творческой деятельностью великих русских зодчих В. И. Баженова, И. Е. Старова и М. Ф. Казакова. Ведущий характер русской архитектуры этого времени в мировом зодчестве сказывается и в том, что реальные возможности широкого практического строительства привлекают в Россию талантливых архитекторов из-за границы, таких как Ж. Валлен-Деламот, А. Ринальди, Д. Кваренги, Ч. Камерон и др. Эти крупнейшие мастера архитектуры не могли найти у себя на родине — во Франции, Италии, Англии — таких прекрасных условий для практического применения своих способностей, какие они нашли в России.

Ни в одной европейской стране того времени не получило такого блестящего развития искусство градостроительства, нигде в мире не были созданы такие грандиозные по масштабу и художественному замыслу архитектурные ансамбли, как в России второй половины XVIII века. В это время строятся монументальные общественные здания Академии художеств, Академии наук и ансамбль Смольного института в Петербурге; здания Университета и Голицынской больницы в Москве; грандиозные дворцово-парковые ансамбли в Царицыне, Павловске, Гатчине и Ораниенбауме, Таврический и Мраморный дворцы в Петербурге, знаменитый Пашков дом в Москве. В это время создаются многочисленные здания присутственных мест, гостиных дворов, дворянских и купеческих особняков в провинциальных городах, и в связи с освобождением дворянства от обязательной государственной службы приобретает необычайно широкий размах усадебное строительство в провинции.

Особенно характерны для этого периода блестящего развития русской архитектуры большие градостроительные работы, вызванные новыми общественными, административными потребностями и общим ростом городского населения. В городском строительстве получают большой удельный вес здания общественного назначения (гостиные дворы, театры, дворянские собрания, больницы) и появляются новые типы общественных и административных зданий (почтамт, университет, воспитательный дом присутственные места и т. д.). Однако новый, регулярный характер застройки распространялся только на центральные районы городов и совершенно не затрагивал окраины с их избами и лачугами, лишенными элементарных санитарных и бытовых удобств.

Характерными примерами ансамблевой застройки городских центров являются работы по восстановлению Твери (ныне г. Калинин) после пожара 1763 года, осуществлявшиеся по проекту П. Никитина, а также реконструкция центров Калуги, Костромы, Ярославля, Рязани, Тулы и многих других городов. В строительстве этих городов, наряду со столичными зодчими, принимали практическое участие и талантливые местные архитекторы.

Новое направление в русской архитектуре нашло свое зрелое выражение и всестороннее развитие в творчестве В. Баженова, И. Старова и М. Казакова — основоположников русской классической школы в архитектуре. В их творчестве особенно ярко сказался своеобразный национальный характер нового архитектурного направления, отличающегося от западноевропейского классицизма свободой в интерпретации античного наследия.

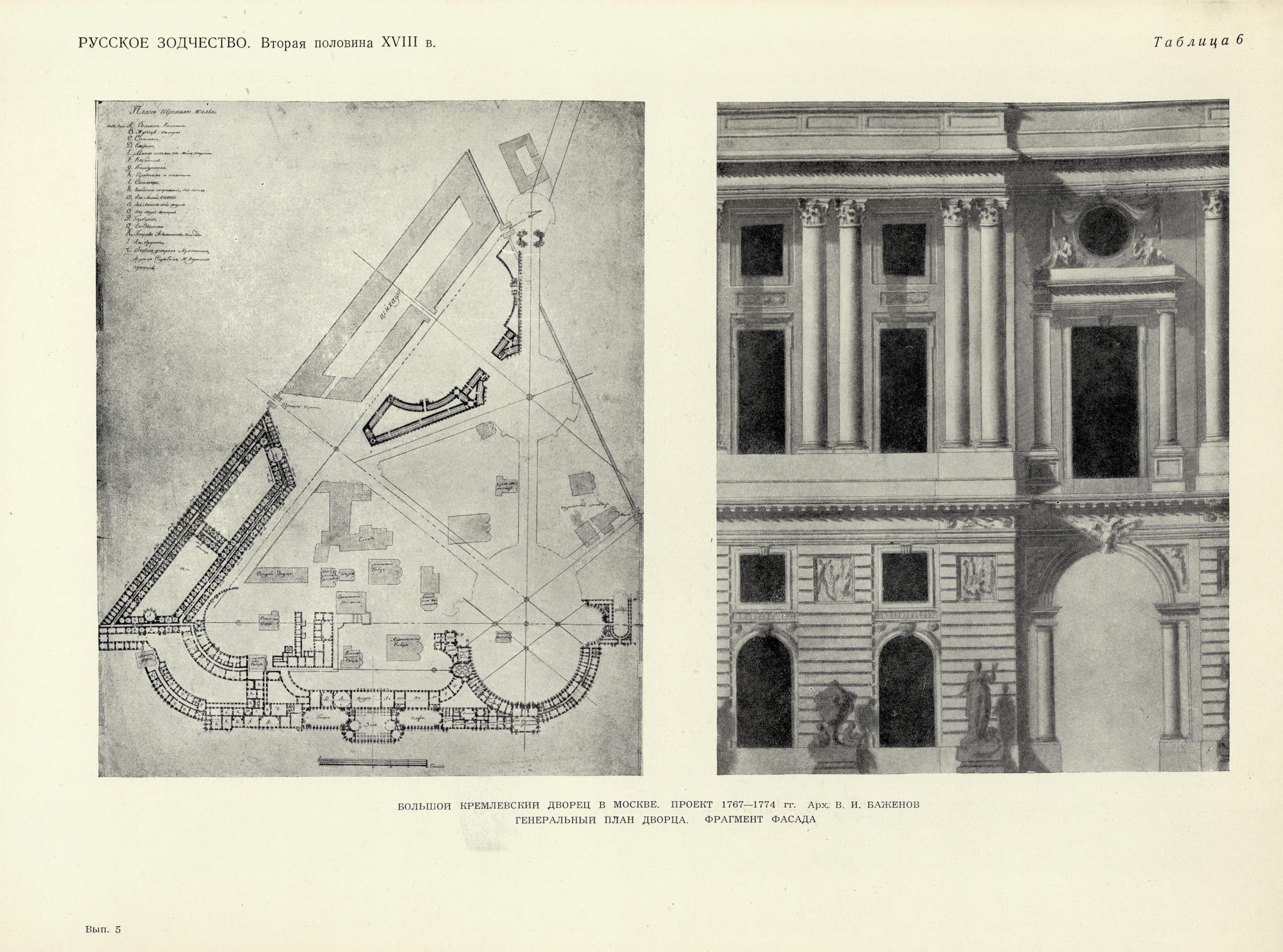

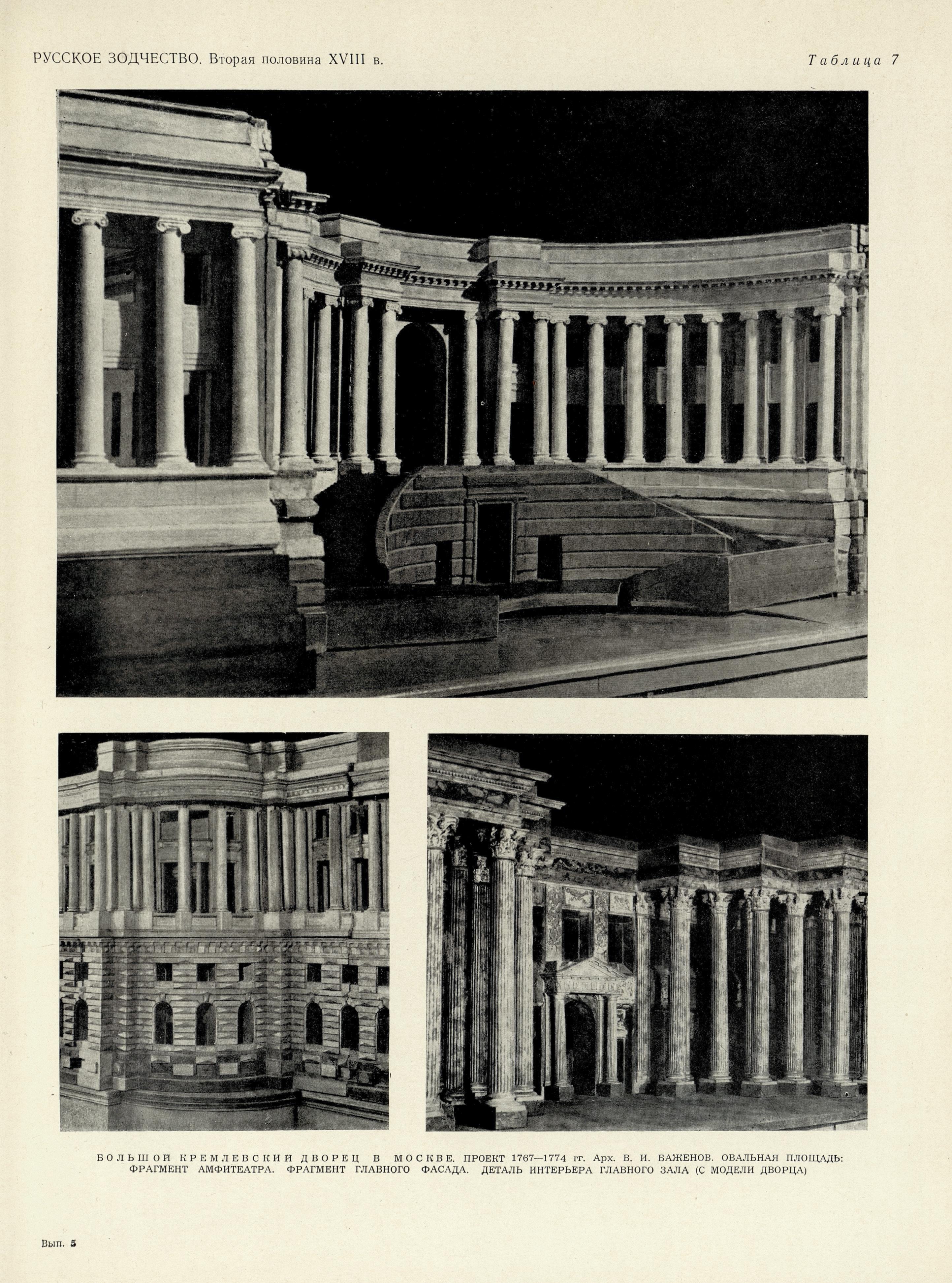

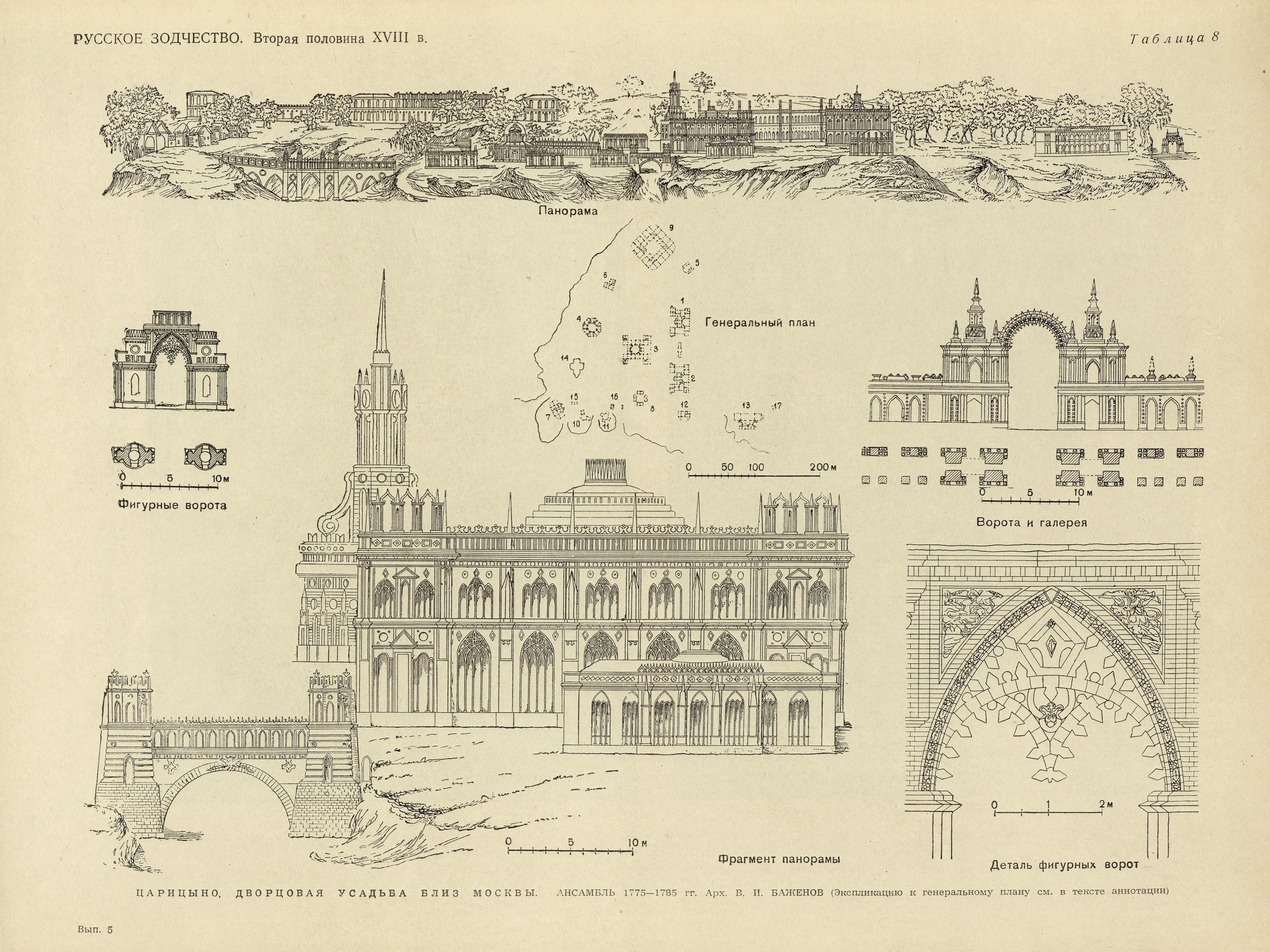

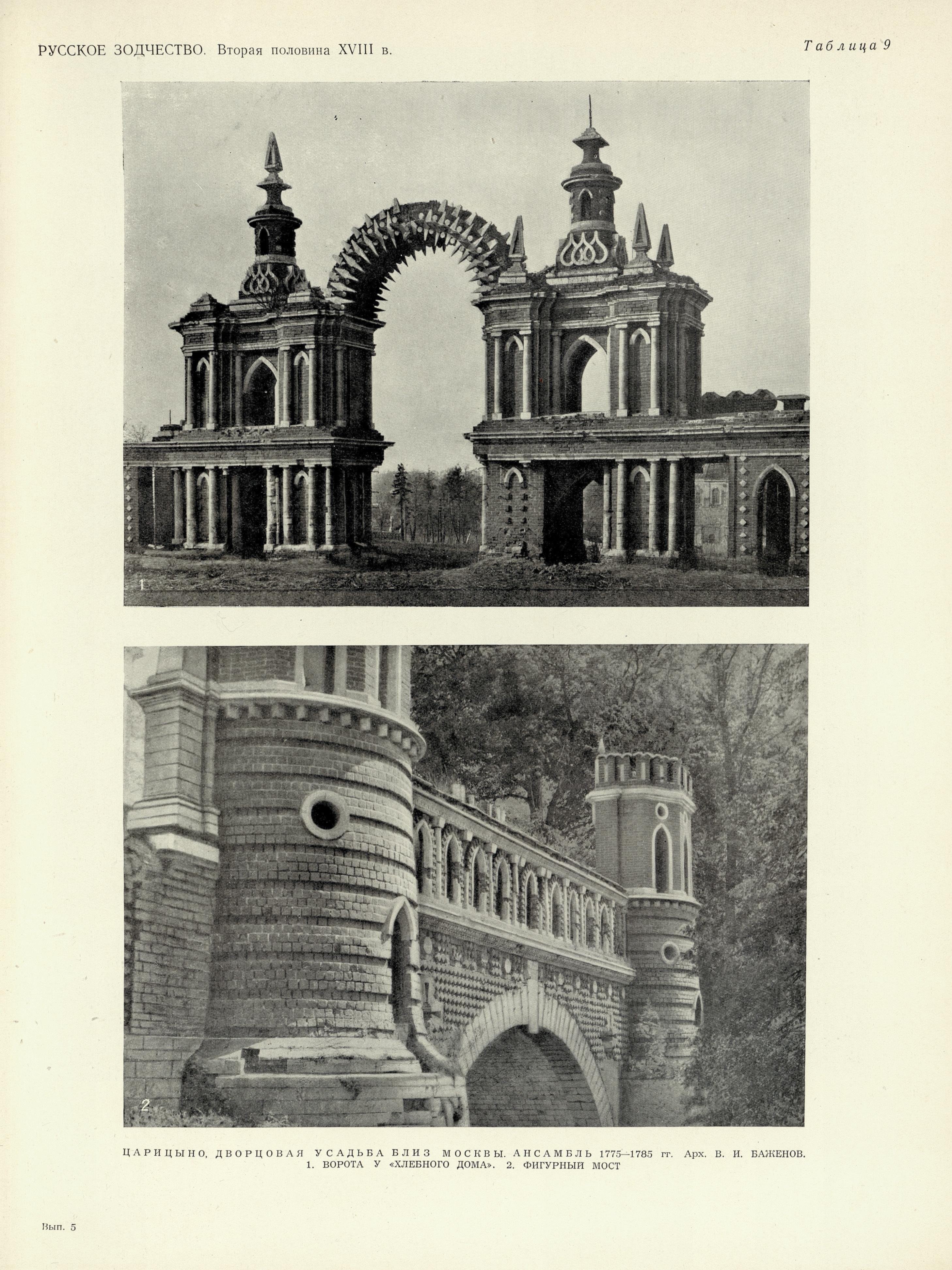

В. И. Баженов (1737—1799 гг.), наиболее выдающийся мастер русской и мировой архитектуры своего времени, крупный теоретик и смелый новатор, прокладывал новые пути развития русской архитектуры. Новизна и оригинальность художественного замысла соединялись у Баженова с глубоким пониманием прогрессивных национальных традиций русского зодчества, получивших свое наиболее блестящее развитие в архитектурных ансамблях Царицына и Пашкова дома в Москве. Крупнейшая работа Баженова — проект Кремлевского дворца в Москве, задуманный как грандиозный проект реконструкции центра Москвы, — остался неосуществленным.

И. Е. Старов (1744—1808 гг.) был одним из первых мастеров, с большой ясностью и последовательностью разработавший в своих произведениях принципы русской классической архитектуры XVIII века. Строгие формы античной классики получили в созданных им величественных ансамблях блестящую творческую переработку в соответствии с новым идейным содержанием архитектуры, требованиями жизни, культуры и быта и характером русской природы и климата.

Созданный Старовым новый тип парадной городской и загородной усадьбы получил широкое распространение в русской архитектуре XVIII и XIX веков.

М. Ф. Казаков (1738—1812 гг.) был одним из самых плодотворных и необычайно многогранным мастером классического направления в архитектуре. В созданных им разнообразных типах архитектурных сооружений, начиная от огромных правительственных и общественных зданий (здание Сената в Кремле, Университет, Голицынская больница), городских и загородных усадеб и кончая небольшими жилыми домами и церквами-ротондами, Казаков наиболее полно и блестяще решал жизненные задачи, которые ставила перед архитектурой русская действительность того времени. Простые и величественные формы казаковских сооружений в значительной мере определили новый архитектурный облик Москвы.

В строительстве Москвы наряду с Баженовым и Казаковым участвовали их ученики и помощники — И. Еготов, Е. Назаров, Р. Казаков и другие. Эти мастера развивали особенности, свойственные московской архитектурной школе. В отличие от Петербурга общий характер застройки Москвы определяли не монументальные правительственные или общественные здания, а городские дворянские усадьбы и купеческие особняки, которые в большом количестве возводились в это время в Москве. Отсутствие строгого регулирования застройки способствовало развитию в Московской архитектуре этого времени своеобразных черт художественной индивидуальности и разнообразия в композиционных приемах построения архитектурного ансамбля.

В Петербурге продолжалась интенсивная застройка центральных районов монументальными сооружениями большого масштаба при участии Старова, Баженова, Деламота, Ринальди и других мастеров. Здесь проводилась более строгая, чем в Москве, регламентация строительства: застройка велась главным образом «сплошным фасадом» единообразных по архитектурному облику зданий, что еще сильнее подчеркивало четкость и регулярность планировочной структуры города. В этих условиях вырабатывались характерные для зодчих Петербурга строгая градостроительная дисциплина и сдержанность при разработке внешнего облика зданий. Развитию этих черт петербургской архитектуры способствовали также общий дух официальной строгости архитектуры столицы и правительственный характер ее главных монументальных сооружений.

Русские зодчие второй половины XVIII века, творчески перерабатывая великое наследие античной архитектуры в условиях русской действительности, широко применяли в строительной практике наиболее распространенные и дешевые строительные материалы (дерево, кирпич, штукатурка). Созданные ими произведения архитектуры представляют собой одно из самых высоких достижений мировой архитектуры того времени. Они создали реалистические, глубоко национальные произведения, знаменующие новую высокую ступень в развитии русской и мировой архитектуры.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

____________

* Звездочкой отмечены графические таблицы.

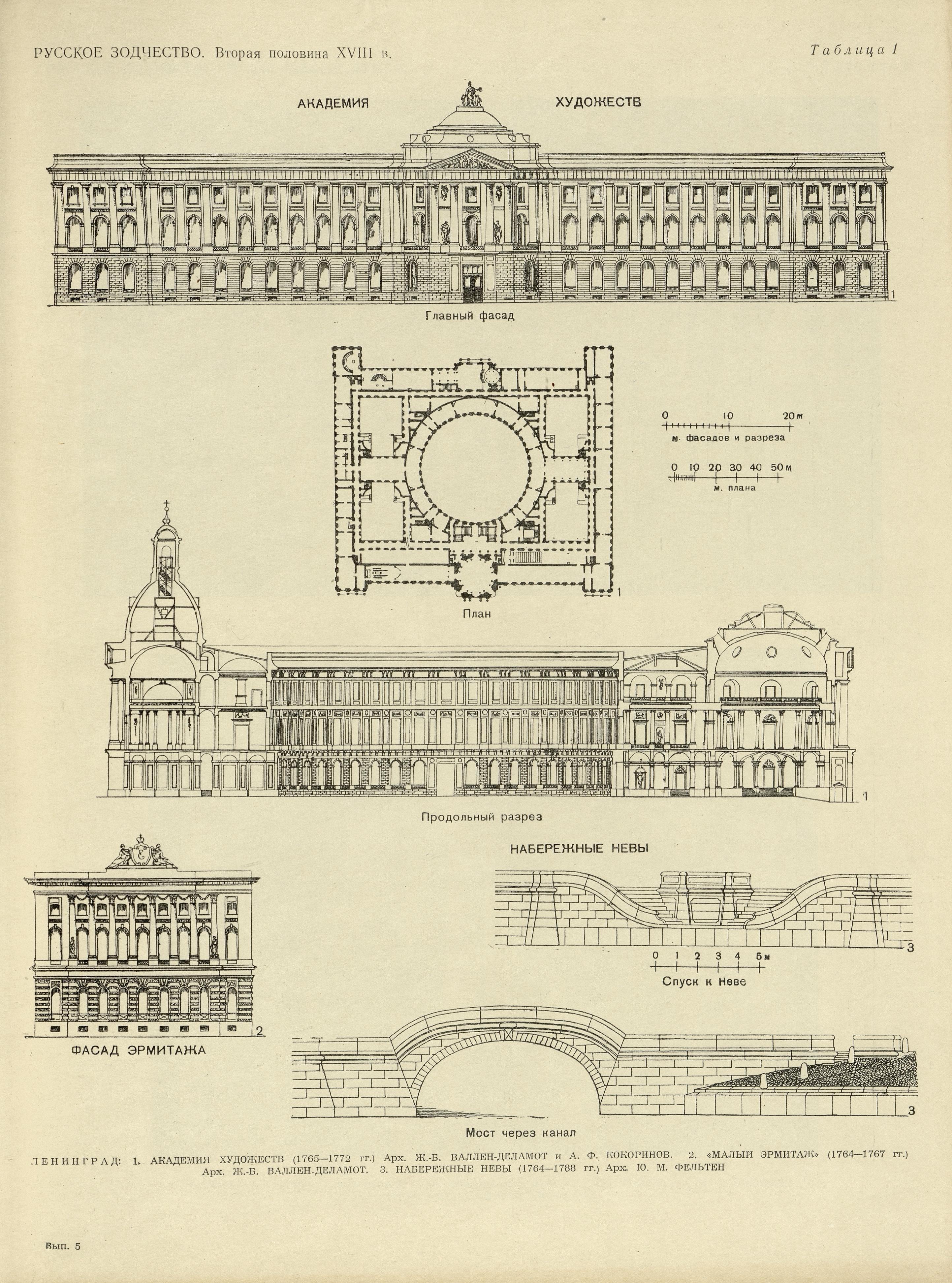

Таблица 1*. Ленинград: 1. Академия художеств (1765—1772 гг.) Архитекторы Ж. Б. Валлен-Деламот и А. Ф. Кокоринов. 2. «Малый Эрмитаж» (1764—1767 гг.). Архитектор Ж- Б. Валлен-Деламот. 3. Набережные Невы (1764—1788 гг.). Архитектор Ю. М. Фельтен

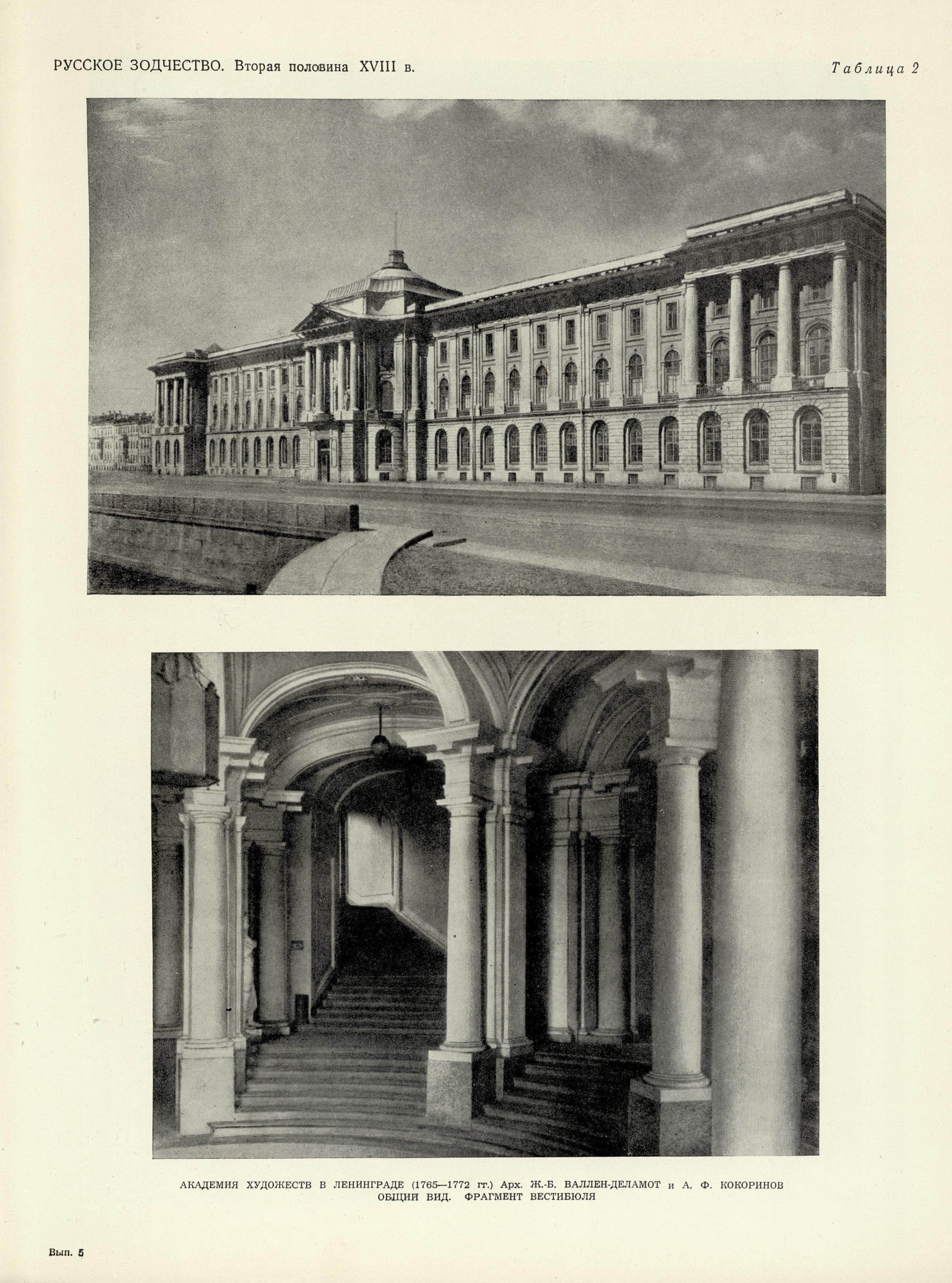

Таблица 2. Академия художеств в Ленинграде (1765—1772 гг.). Архитекторы Ж. Б. Валлен-Деламот и А. Ф. Кокоринов. 1. Общий вид. 2. Фрагмент вестибюля (МРА)

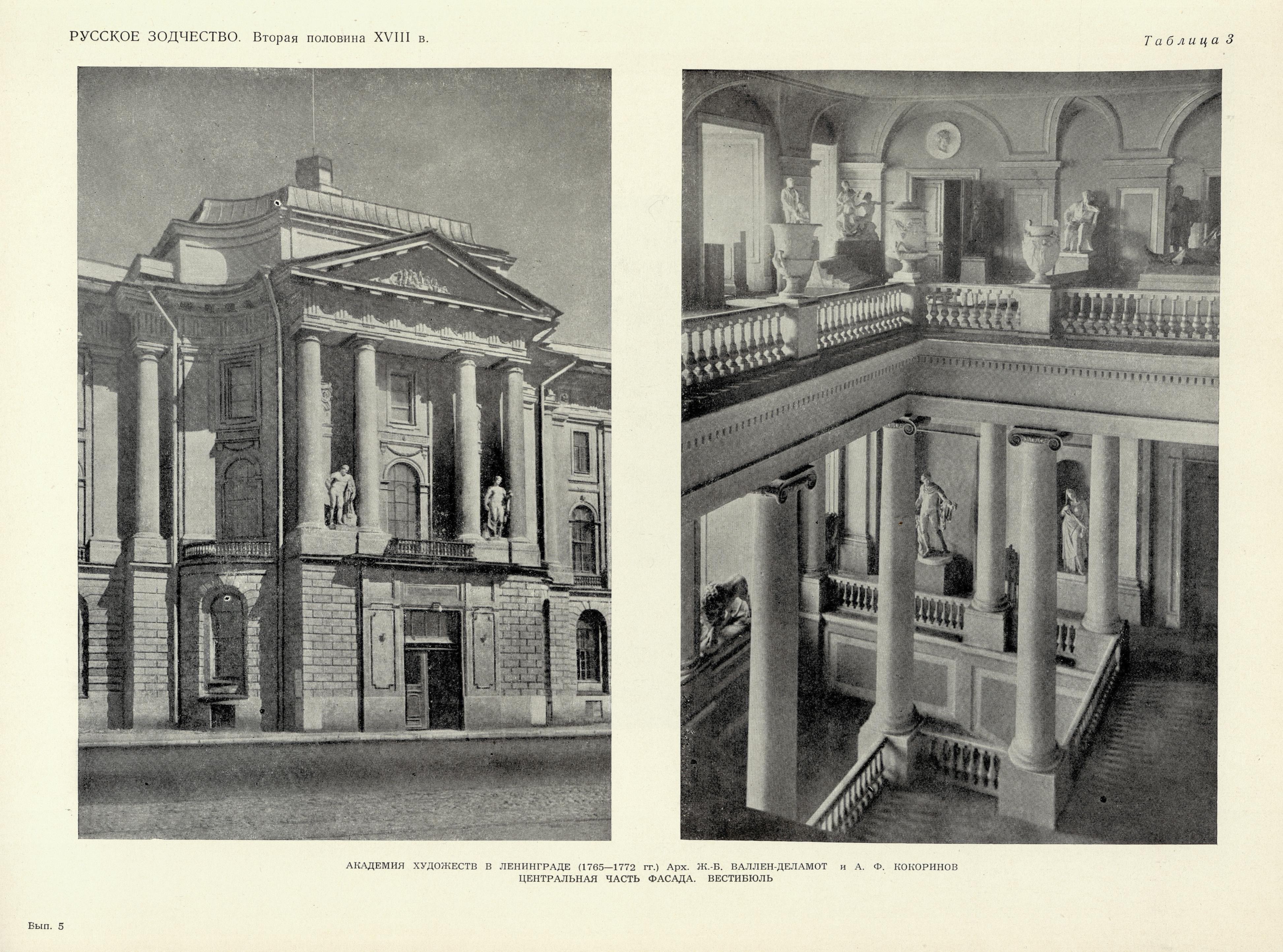

Таблица 3. Академия художеств в Ленинграде (1765—1772 гг.). Архитекторы Ж. Б. Валлен-Деламот и А. Ф. Кокоринов. 1. Центральная часть фасада. 2. Верхний вестибюль (МРА)

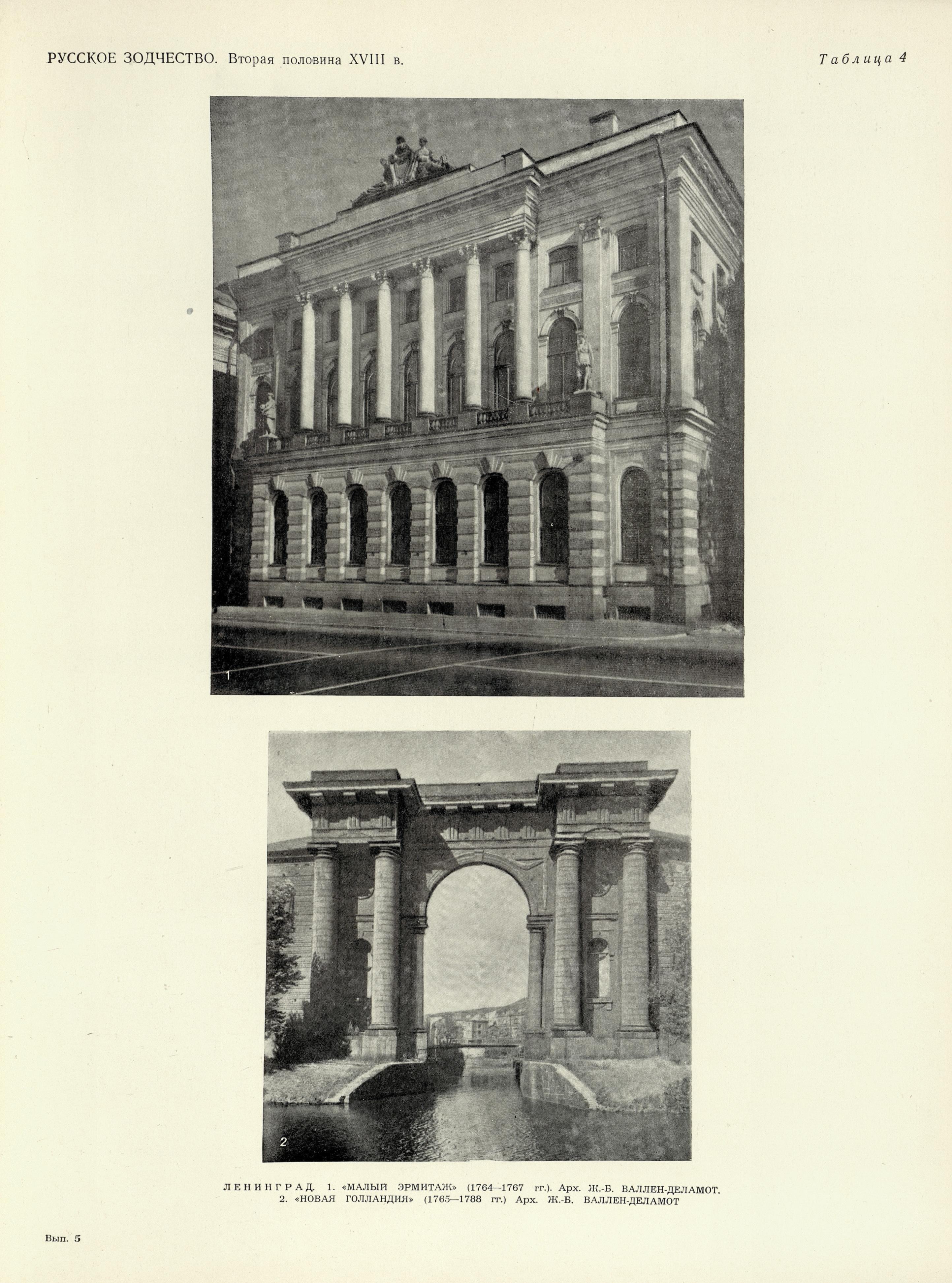

Таблица 4. Ленинград: 1. «Малый Эрмитаж» (1764—1767 гг.). Архитектор Ж. Б. Валлен-Деламот. Общий вид (МРА). 2. «Новая Голландия» (1765—1788 гг.). Архитектор Ж. Б. Валлен-Деламот. Арка (МРА)

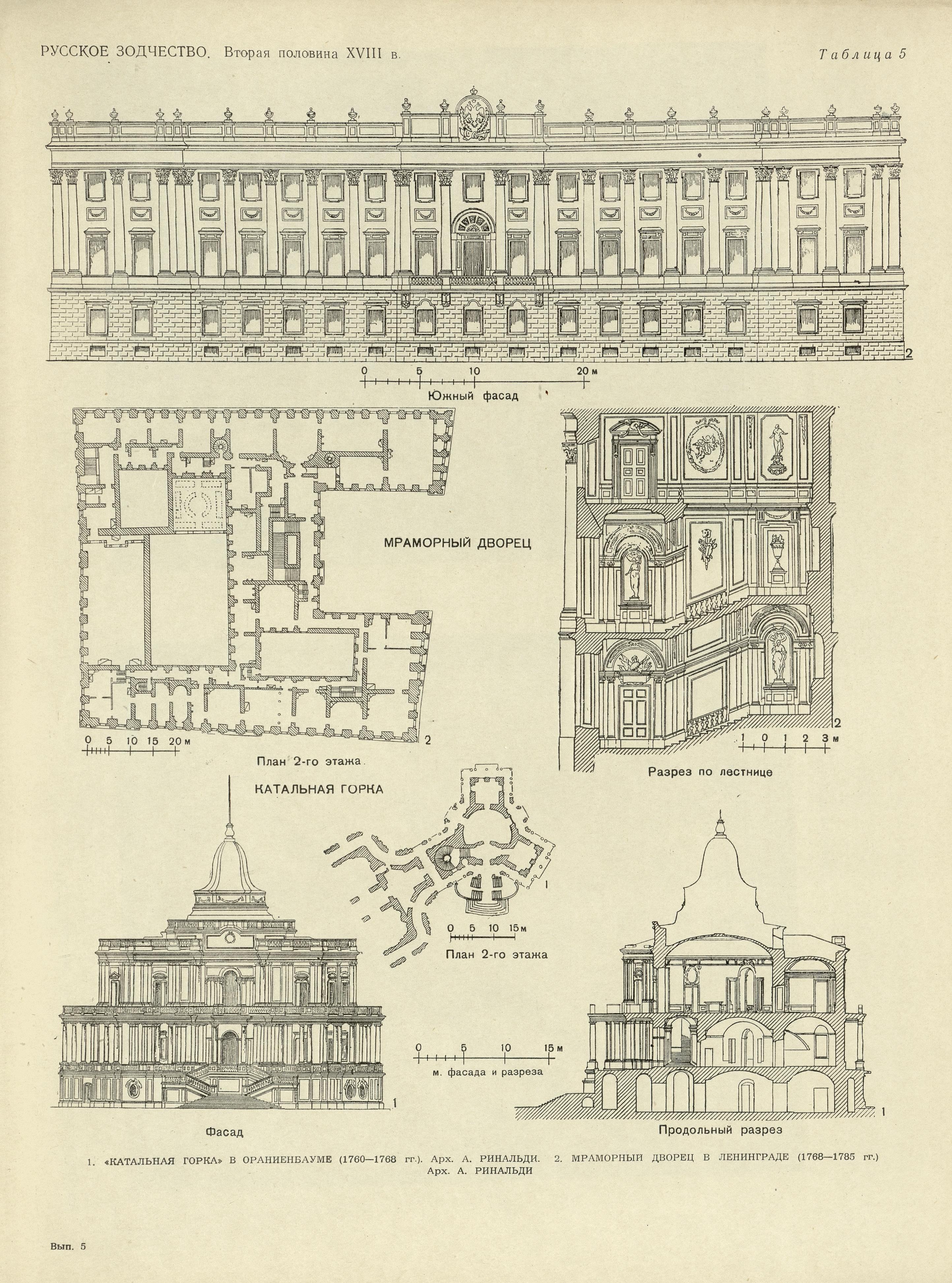

Таблица 5*. 1. «Катальная горка» в Ораниенбауме (1760—1768 гг.). Архитектор А. Ринальди. 2. Мраморный дворец в Ленинграде (1768—1785 гг.). Архитектор А. Ринальди

Таблица 6. Большой Кремлевский дворец в Москве. Проект (1767—1774 гг.). Архитектор В. И. Баженов. 1. Фрагмент фасада (МАА). 2. Генеральный план дворца (ГИМ)

Таблица 7. Большой Кремлевский дворец в Москве. Модель (1769—1773 гг.). Архитектор В. И. Баженов. 1. Овальная площадь: фрагмент амфитеатра. 2. Фрагмент главного фасада. 3. Деталь интерьера главного зала (МАА)

Таблица 8*. Царицыно, дворцовая усадьба близ Москвы. Ансамбль 1775—1785 гг. Архитектор В. И. Баженов

Таблица 9. Царицыно, дворцовая усадьба близ Москвы. Ансамбль 1775—1785 гг. Архитектор В. И. Баженов. 1. Ворота у Хлебного дома (МАА). 2. Фигурный мост (МАА)

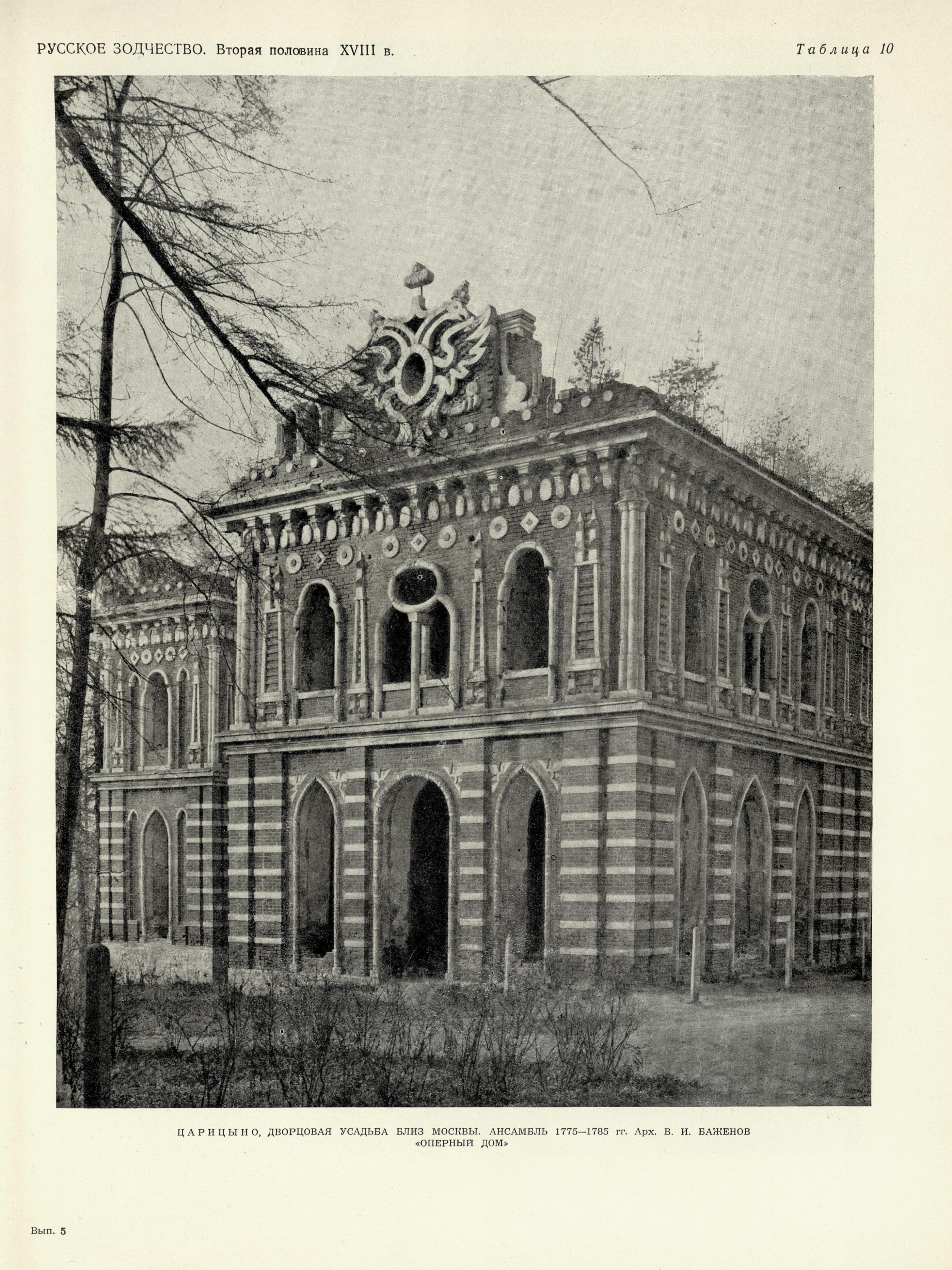

Таблица 10. Царицыно, дворцовая усадьба близ Москвы. Ансамбль 1775—1785 гг. Архитектор В. И. Баженов. Оперный дом (ИИТ)

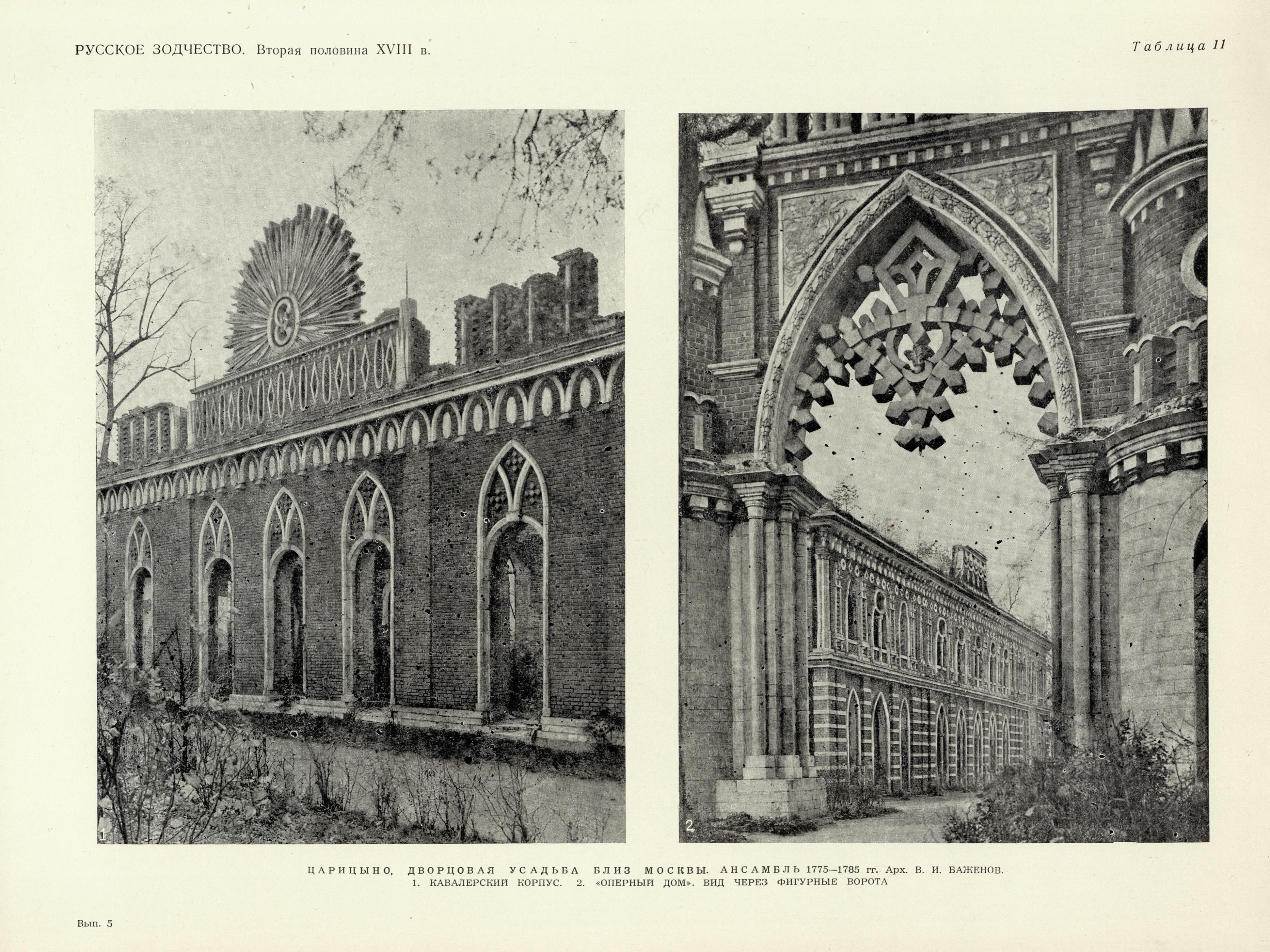

Таблица 11. Царицыно, дворцовая усадьба близ Москвы. Ансамбль 1775—1785 гг. Архитектор В. И. Баженов. 1. Кавалерский корпус (ИИТ). 2. Опервый дом: вид через Фигурные ворота (ИИТ)

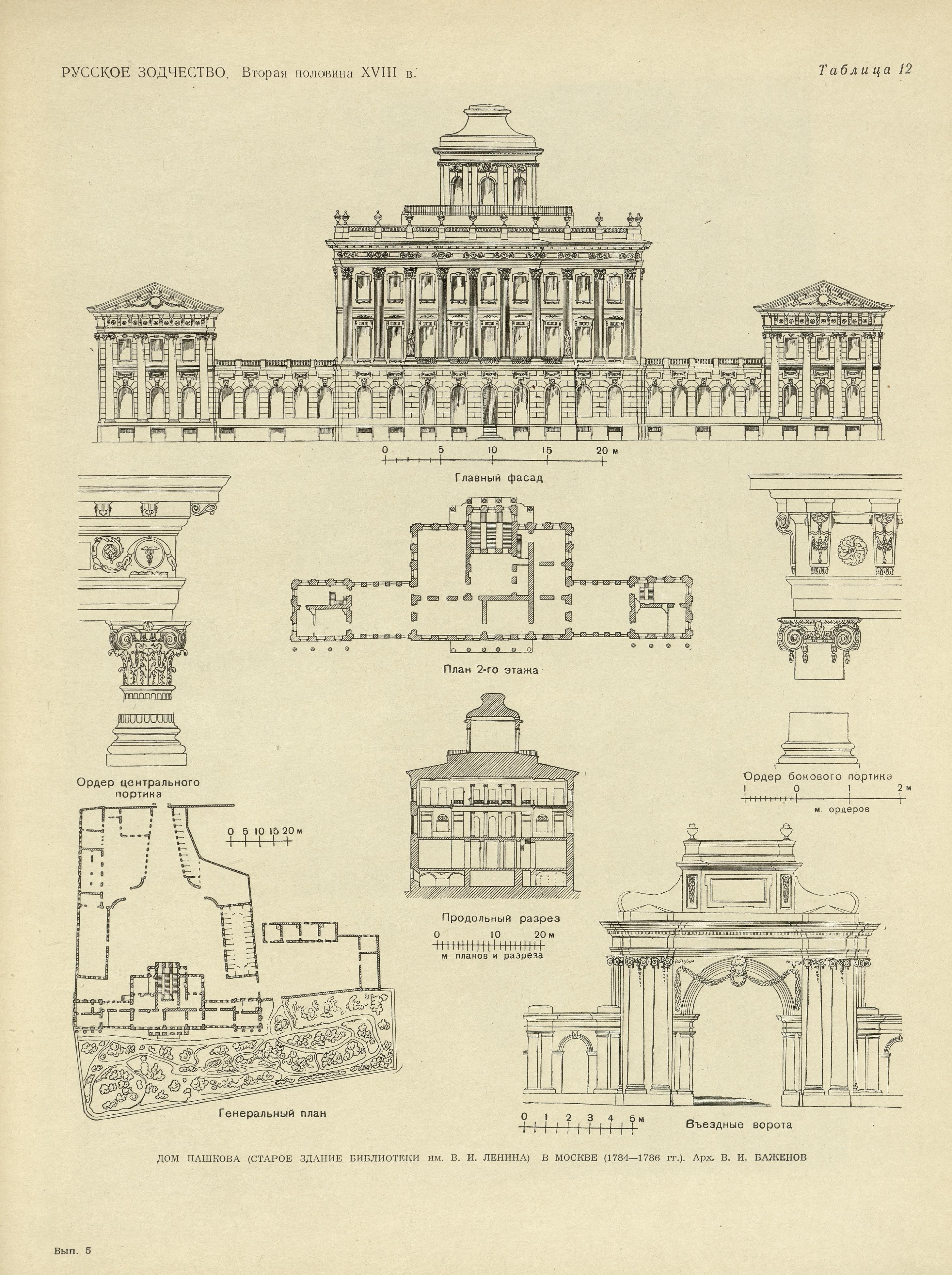

Таблица 12*. Дом Пашкова (ныне старое здание Библиотеки имени В. И. Ленина) в Москве (1784—1786 гг.). Архитектор В. И. Баженов.

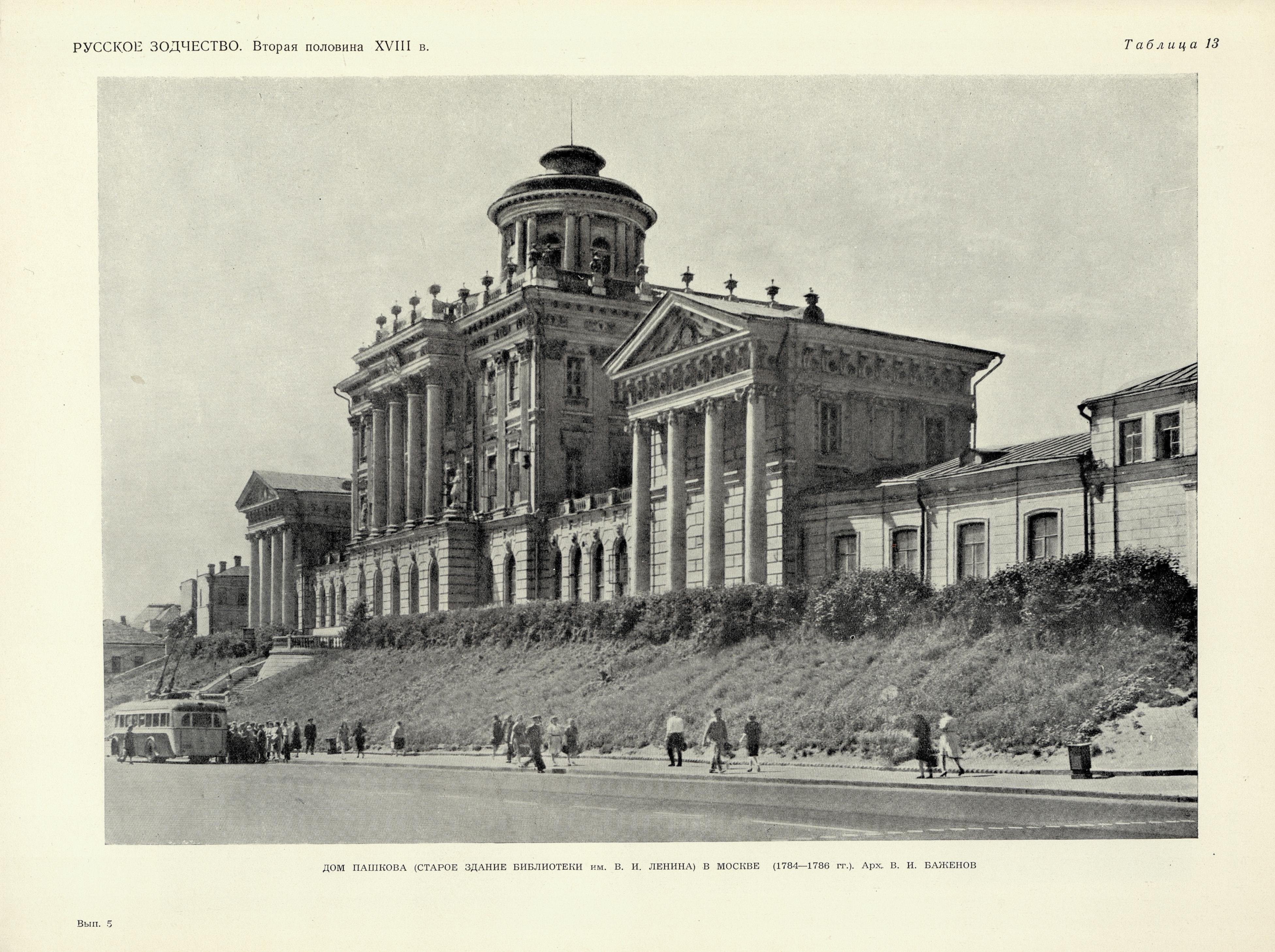

Таблица 13. Дом Пашкова (ныне старое здание библиотеки имени В. И. Ленина) в Москве (1784—1786 гг.). Архитектор В. И. Баженов. Общий вид (МАА)

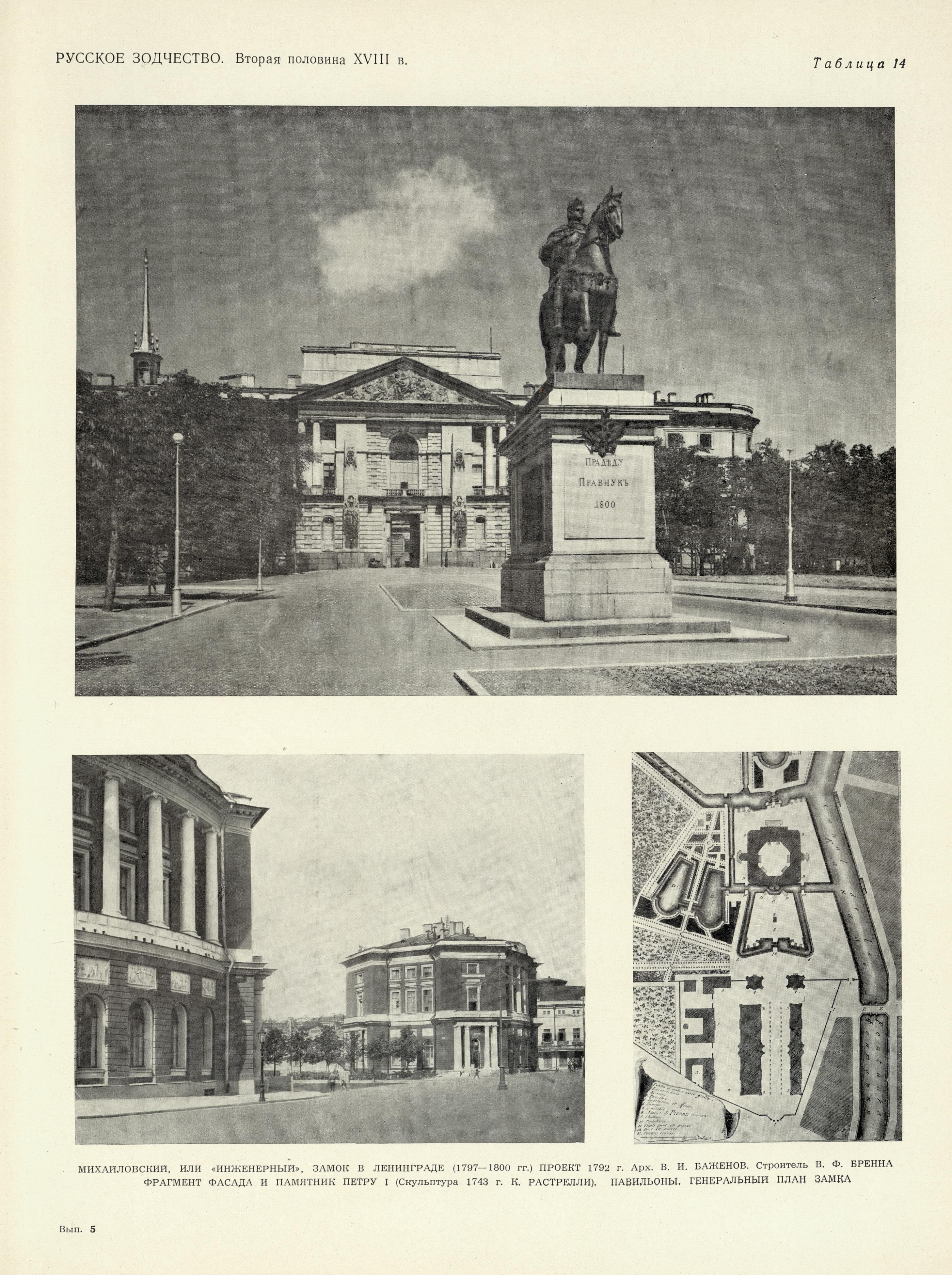

Таблица 14. Михайловский, или «Инженерный», замок в Ленинграде (1797—1800 гг.; проект 1792 г.). Архитектор В. И. Баженов. Строитель В. Ф. Бренна. 1. Фрагмент фасада и памятник Петру 1; скульптура 1743 г. К. Растрелли. 2. Генеральный план замка. 3. Павильоны (МРА)

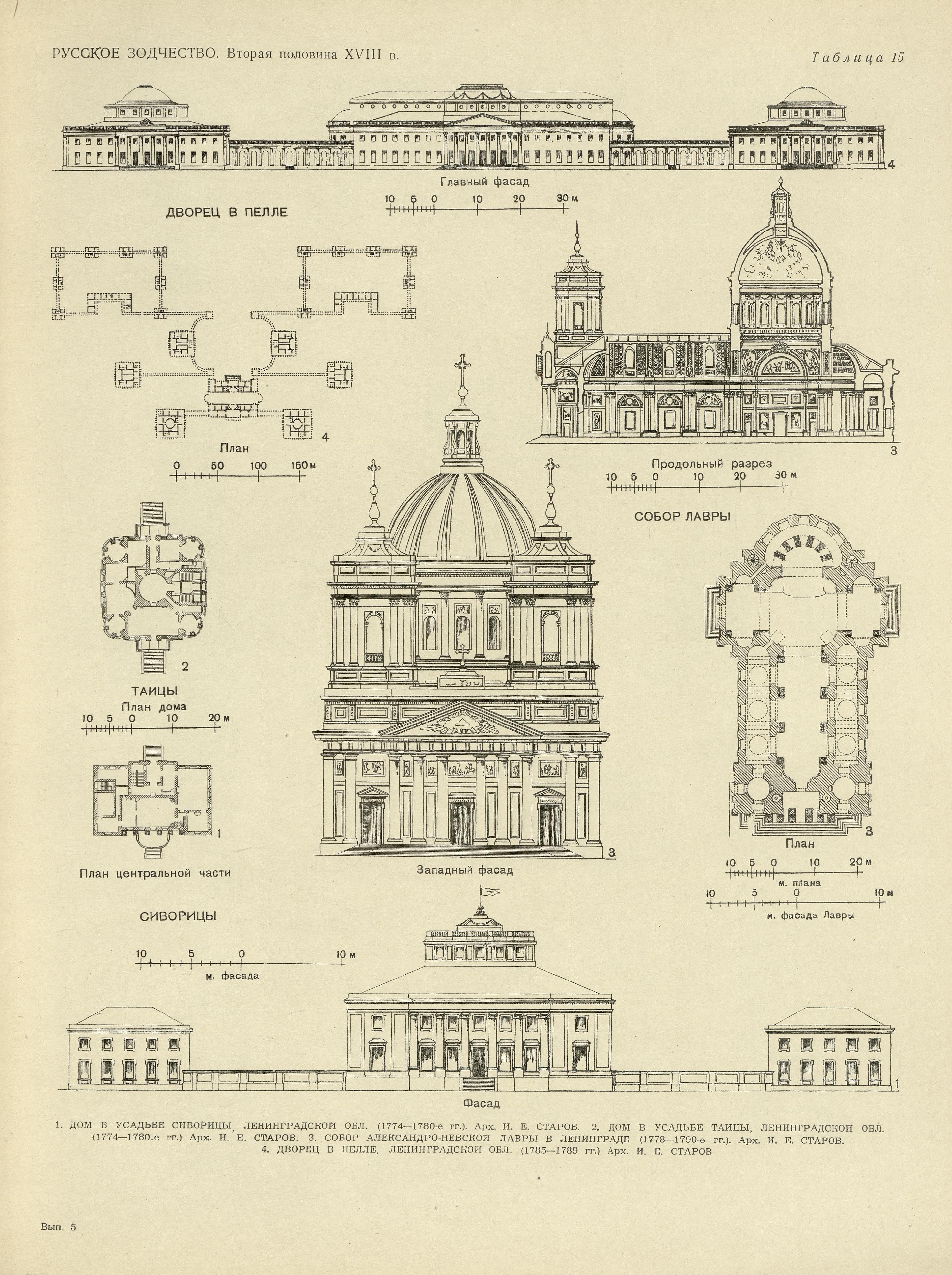

Таблица 15*. 1. Дом в усадьбе Сиворицы, Ленинградской области (1774—1780-е гг.). Архитектор И. Е. Старов. 2. Дом в усадьбе Таицы, Ленинградской области (1774—1780 гг.). Архитектор И. Е. Старов. 3. Собор Александро-Невской лавры в Ленинграде (1778—1790 гг.). Архитектор И. Е. Старов. 4. Дворец в Пелле, Ленинградской области (1785—1789 гг.). Архитектор И. Е. Старов

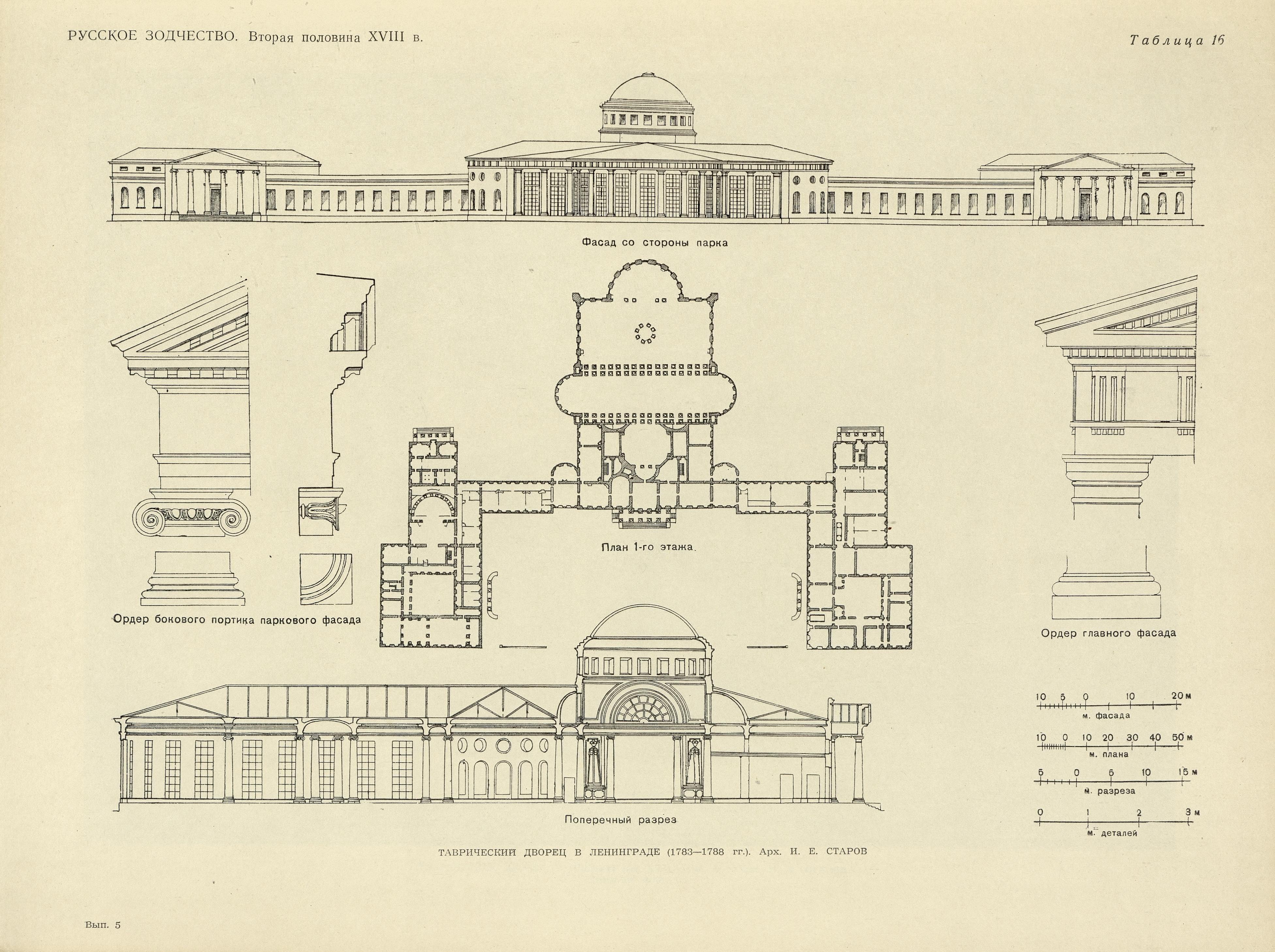

Таблица 16*. Таврический дворец в Ленинграде (1783—1788 гг.) Архитектор И. Е. Старов

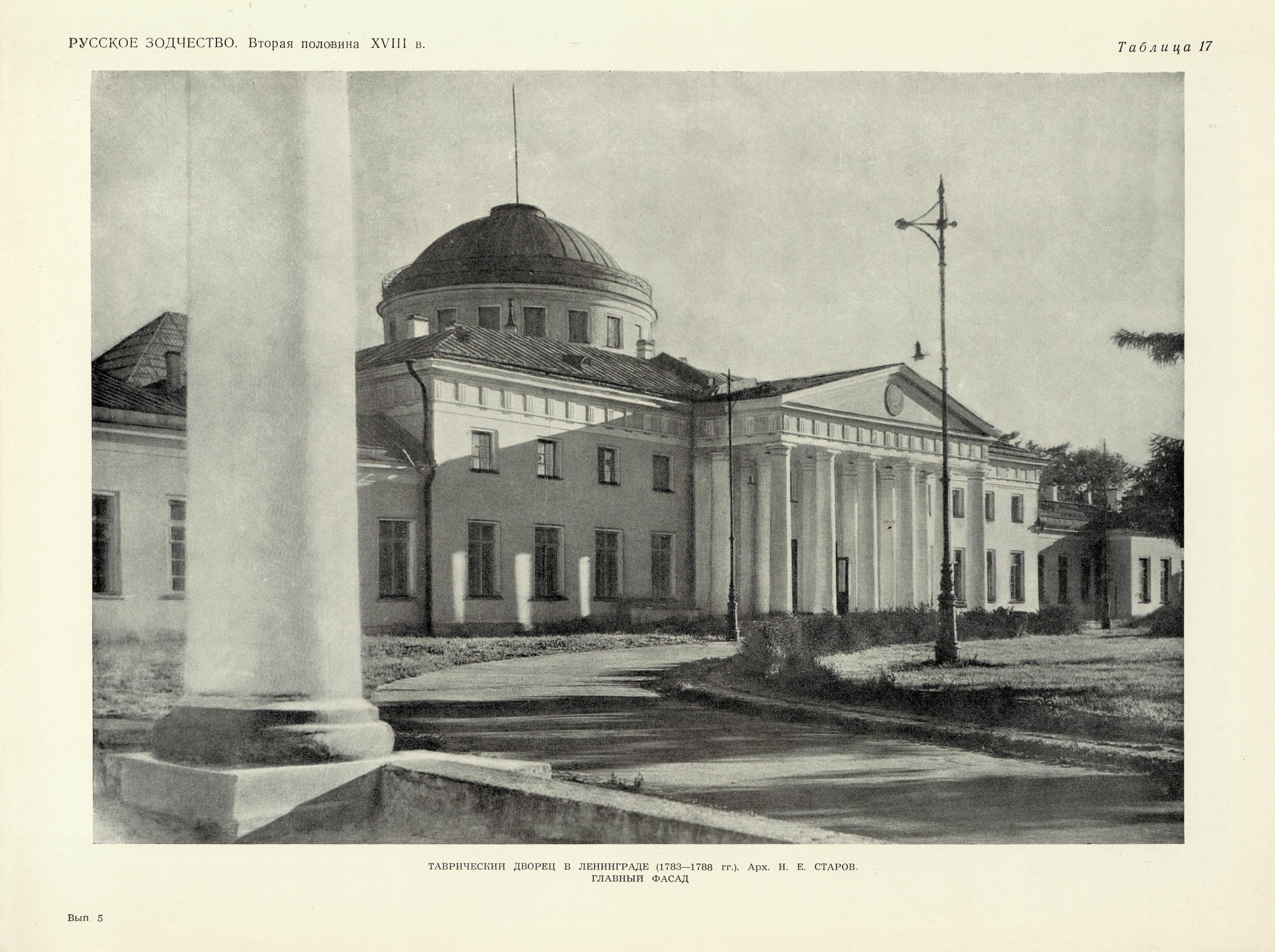

Таблица 17. Таврический дворец в Ленинграде (1783—1788 гг.). Архитектор И. Е. Старов. Главный фасад (МРА)

Таблица 18. Таврический дворец в Ленинграде (1783—1788 гг.) Архитектор И. Е. Старов. Большая галерея (УОП)

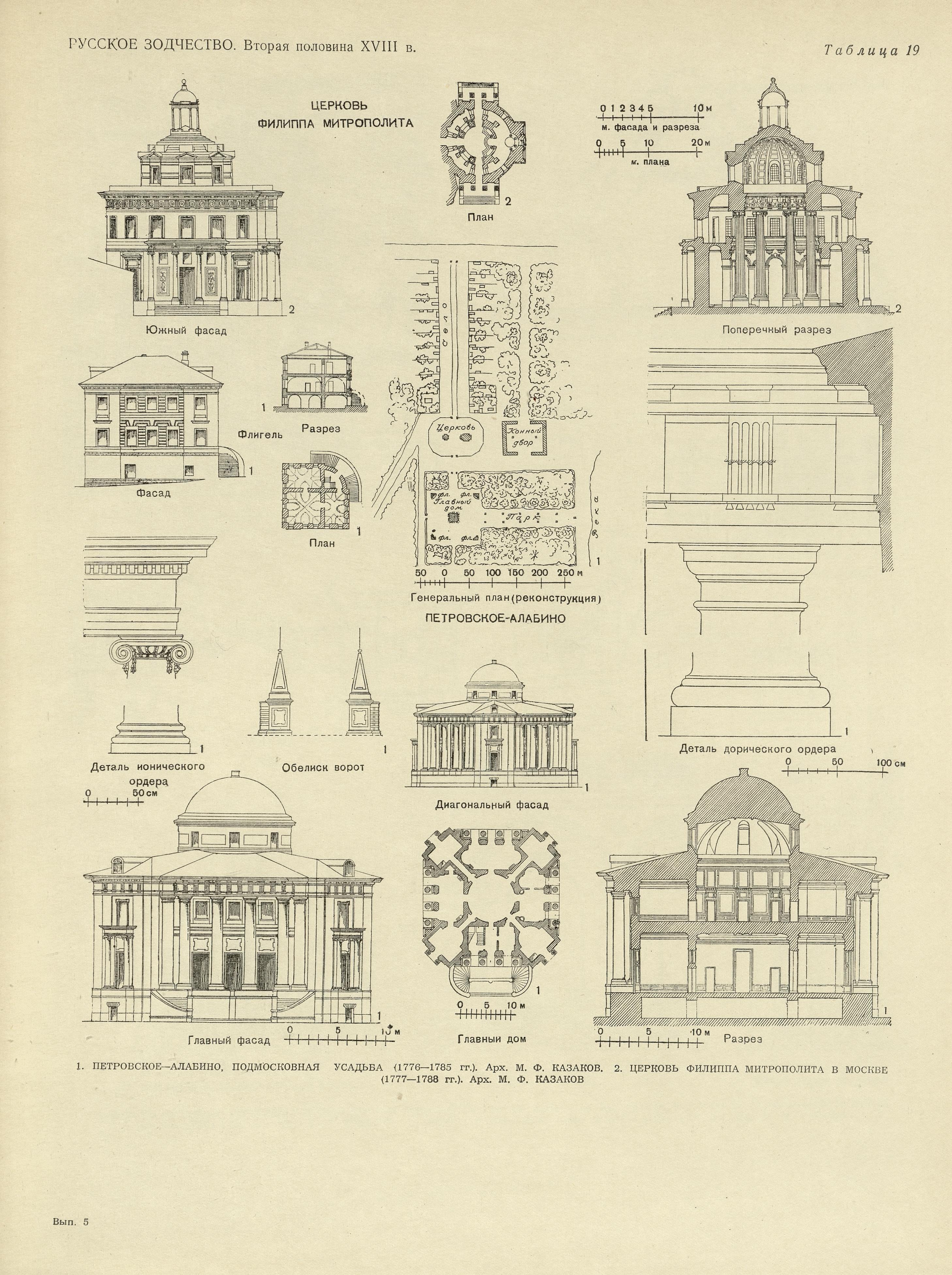

Таблица 19*. 1. Петровское-Алабино, подмосковная усадьба (1776—1785 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков. 2. Церковь Филиппа митрополита в Москве (1777—1788 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков

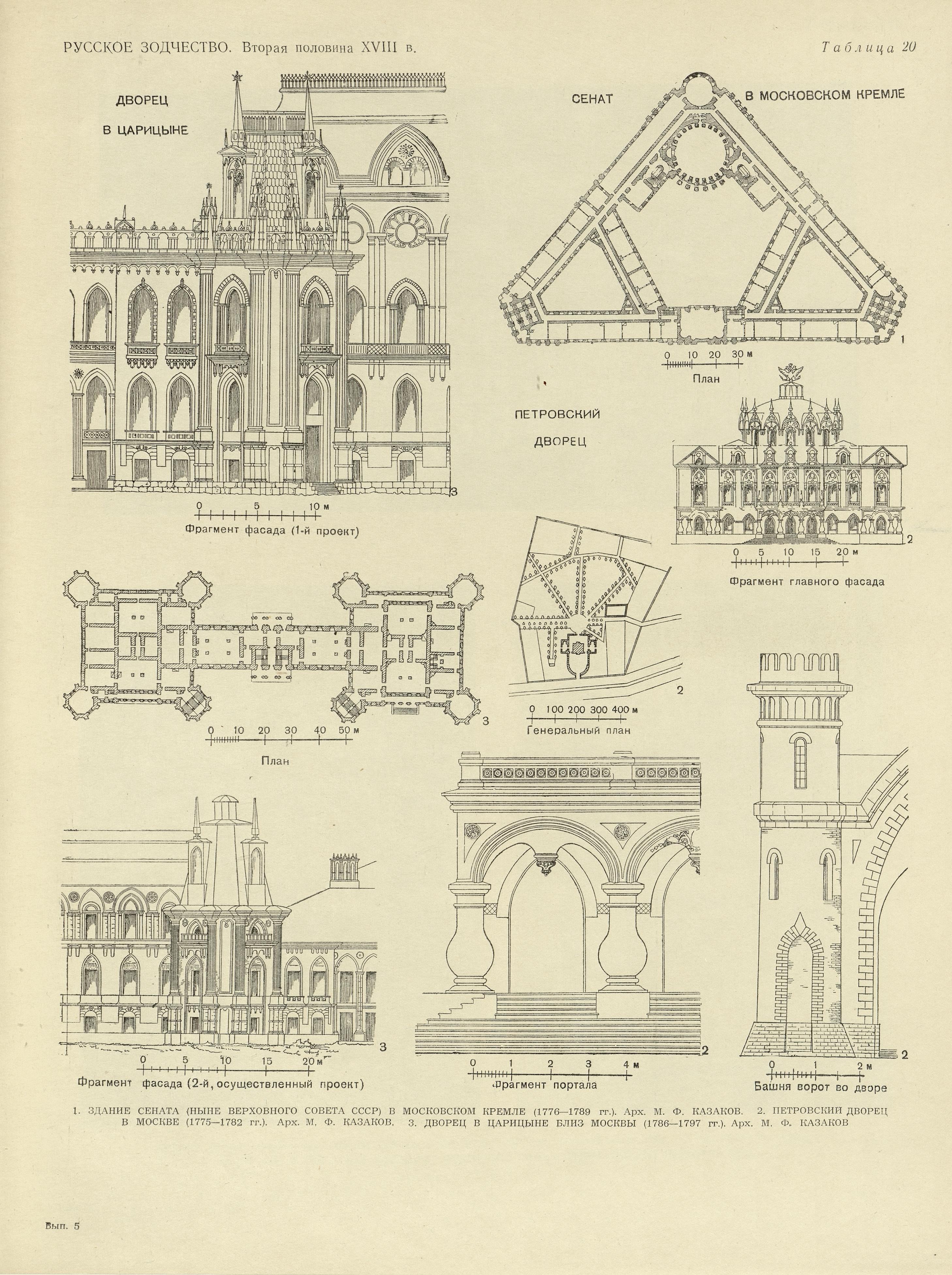

Таблица 20*. 1. Здание Сената (ныне Верховного Совета СССР) в Московском Кремле (1776—1789 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков. 2. Петровский дворец в Москве (1775—1782 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков. 3. Дворец в Царицыне, близ Москвы (1786—1797 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков

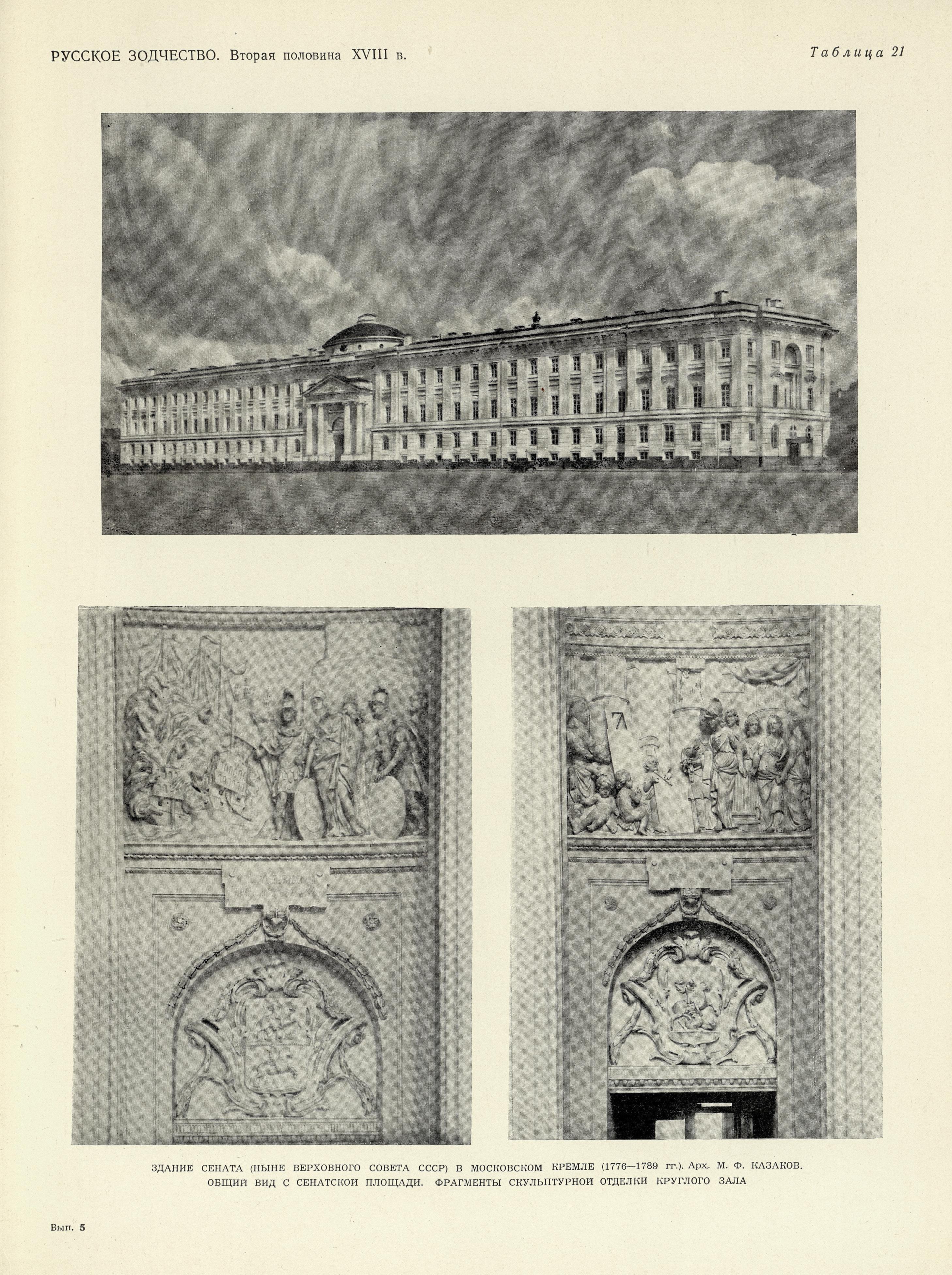

Таблица 21. Здание Сената (ныне Верховного Совета СССР) в Московском Кремле (1776—1789 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков. 1. Вид с Сенатской площади. 2—3. Интерьер: скульптурная отделка круглого зала (МАА)

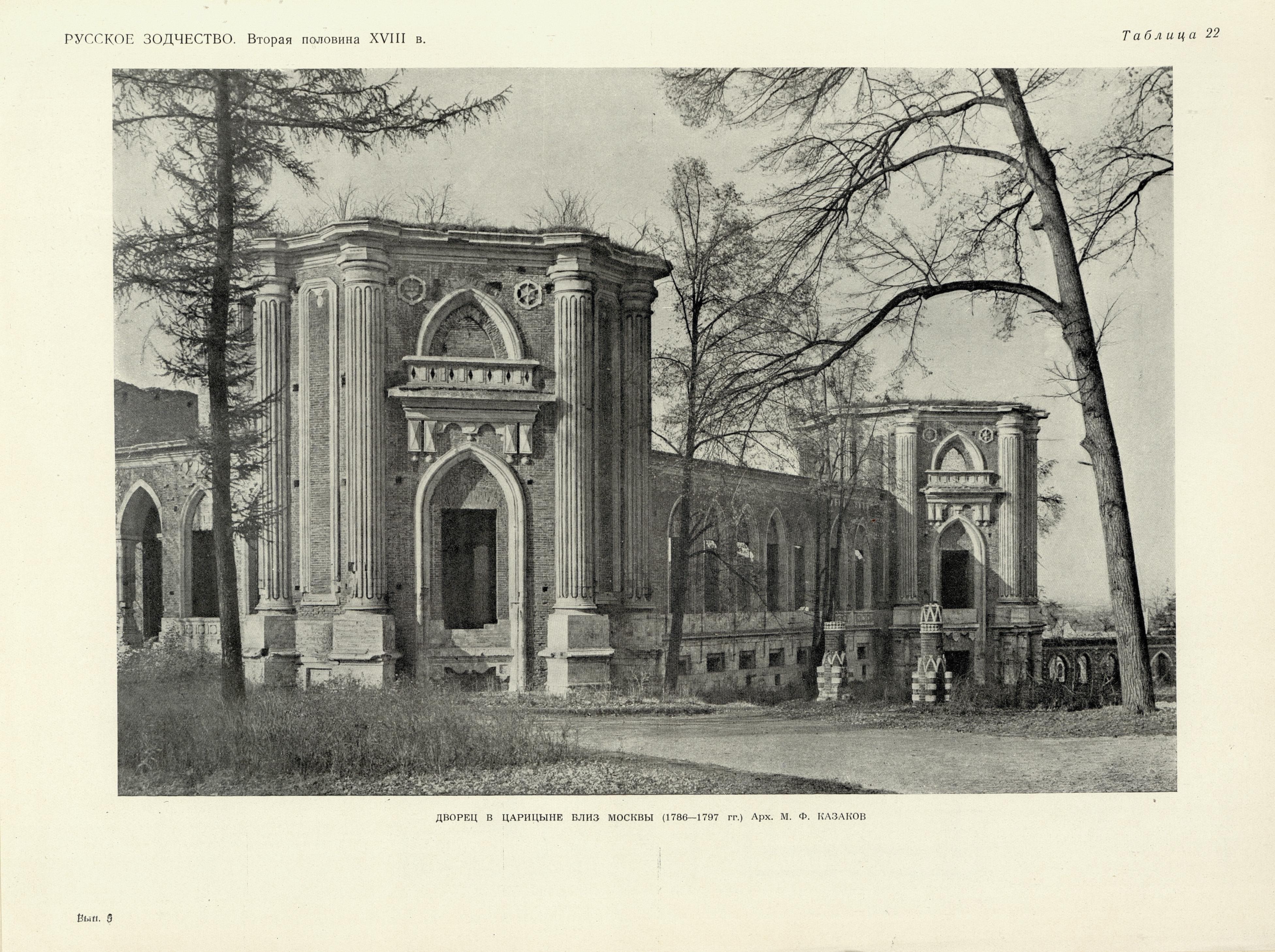

Таблица 22. Дворец в Царицыне близ Москвы (1786—1797 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков. Фрагмент фасада (МАА)

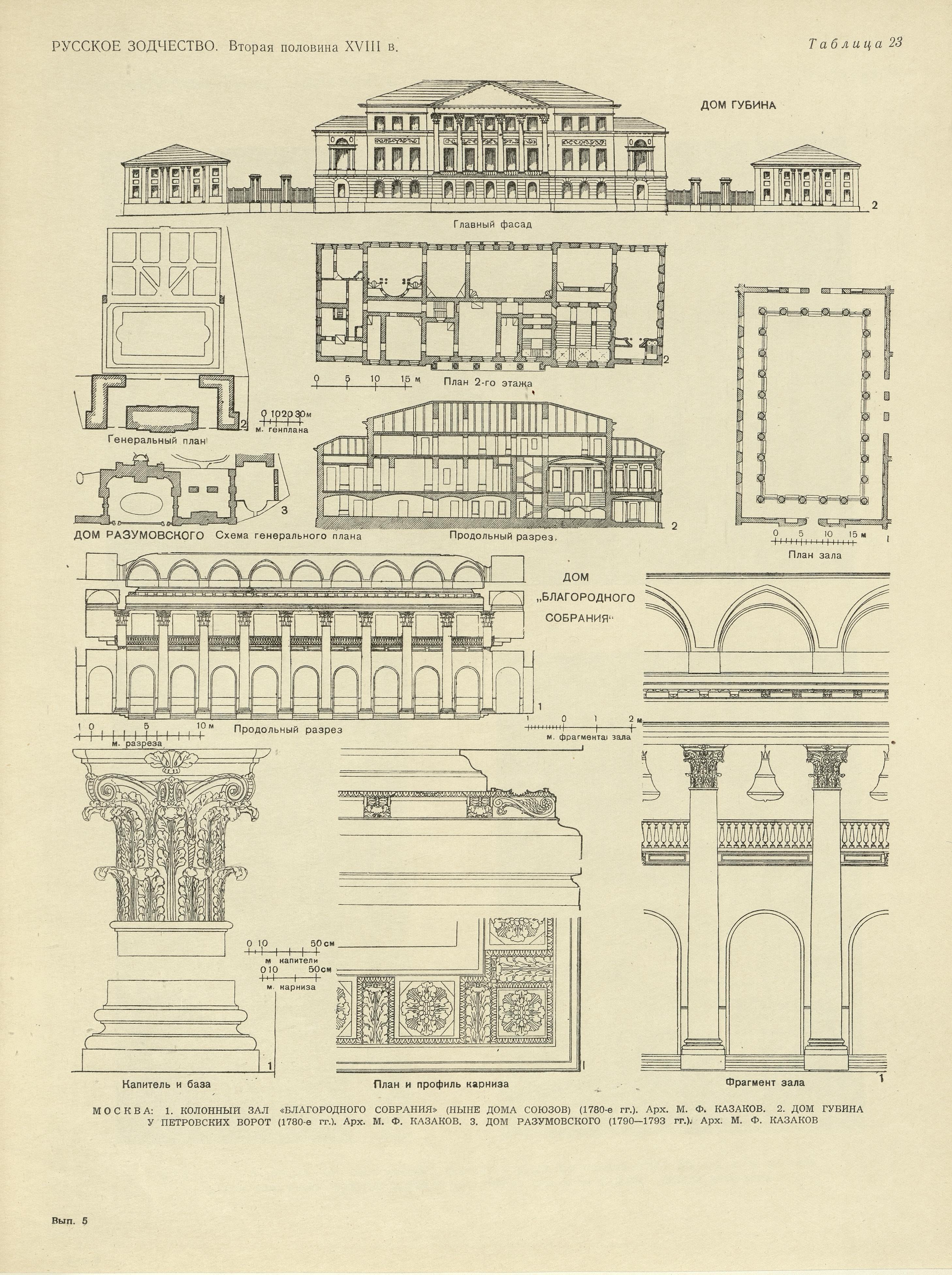

Таблица 23*. Москва: 1. Колонный зал «Благородного собрания» (ныне Дома Союзов) (1780-е гг.). Архитектор М. Ф. Казаков. 2. Дом Губина у Петровских ворот (1780-е гг.). Архитектор М. Ф. Казаков. 3. Дом Разумовского (1790—1793 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков

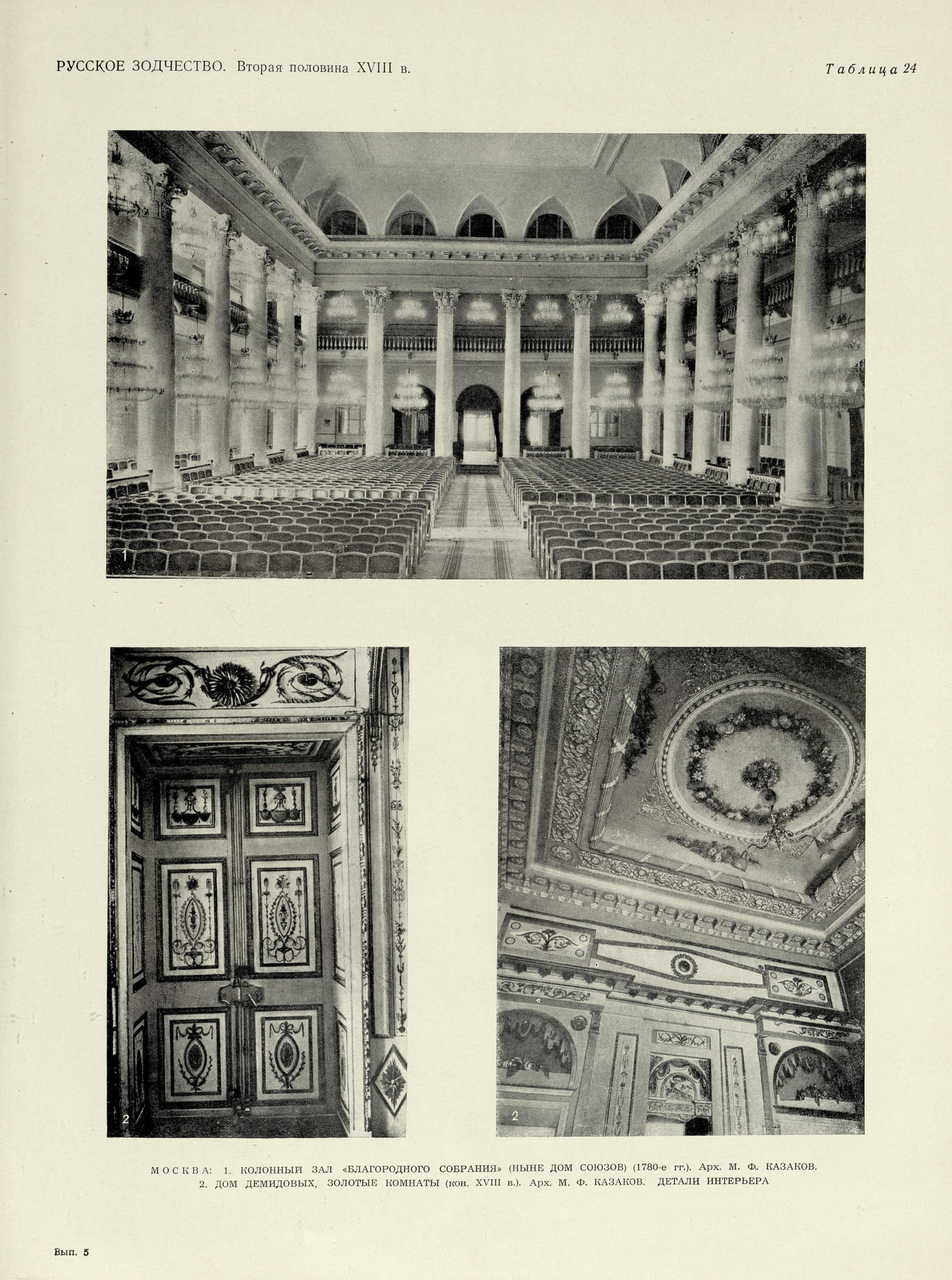

Таблица 24. Москва: 1. Колонный зал «Благородного собрания» (ныне дома Союзов) (1780-е гг.). Архитектор М. Ф. Казаков (УОП). 2. Дом Демидовых: Золотые комнаты (конецXVIII в.). Архитектор М. Ф. Казаков. Детали интерьера (ИИТ)

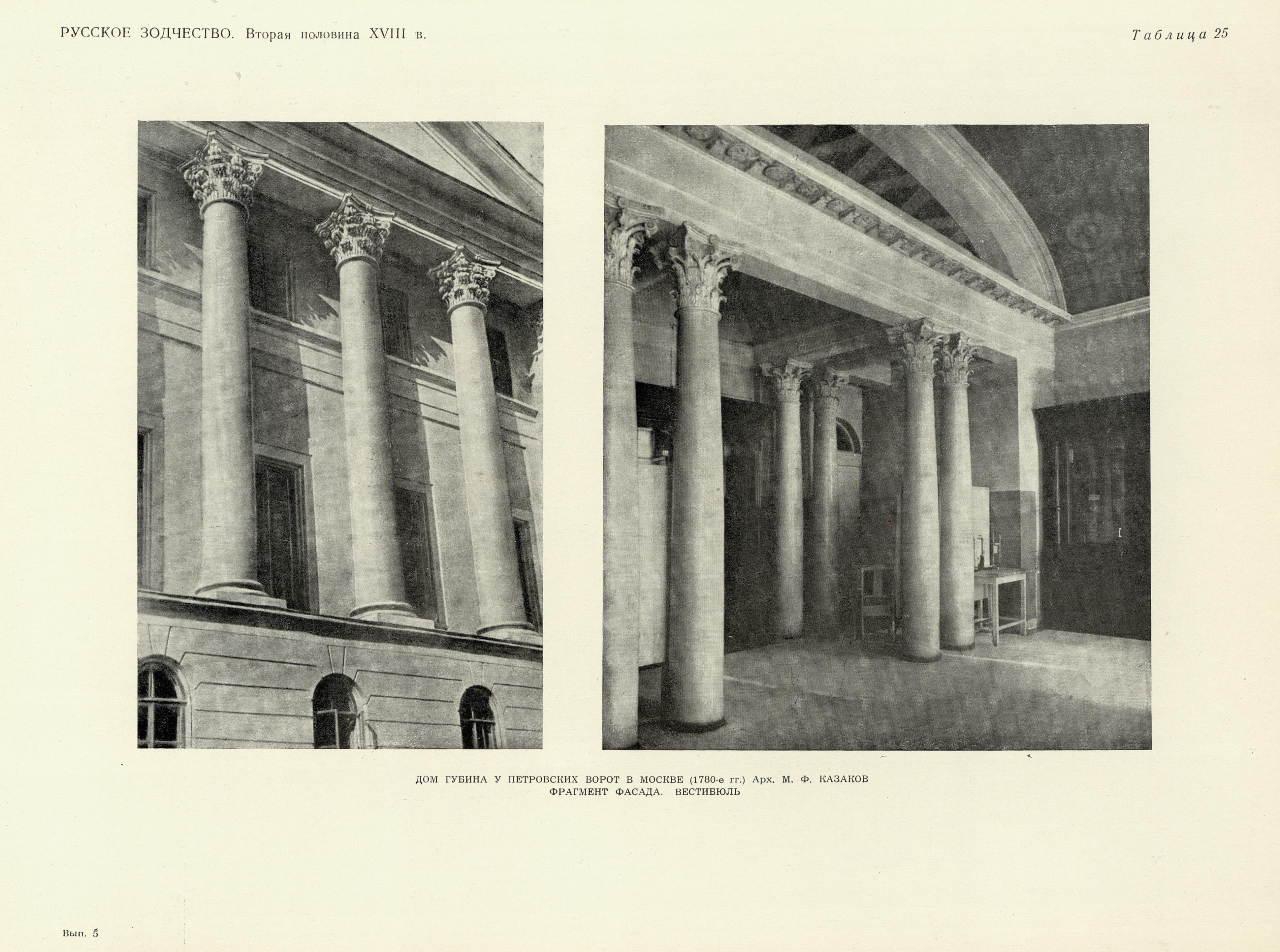

Таблица 25. Дом Губина у Петровских ворот в Москве (1780-е гг.). Архитектор М. Ф. Казаков. Фрагмент фасада и вестибюль (ИИТ)

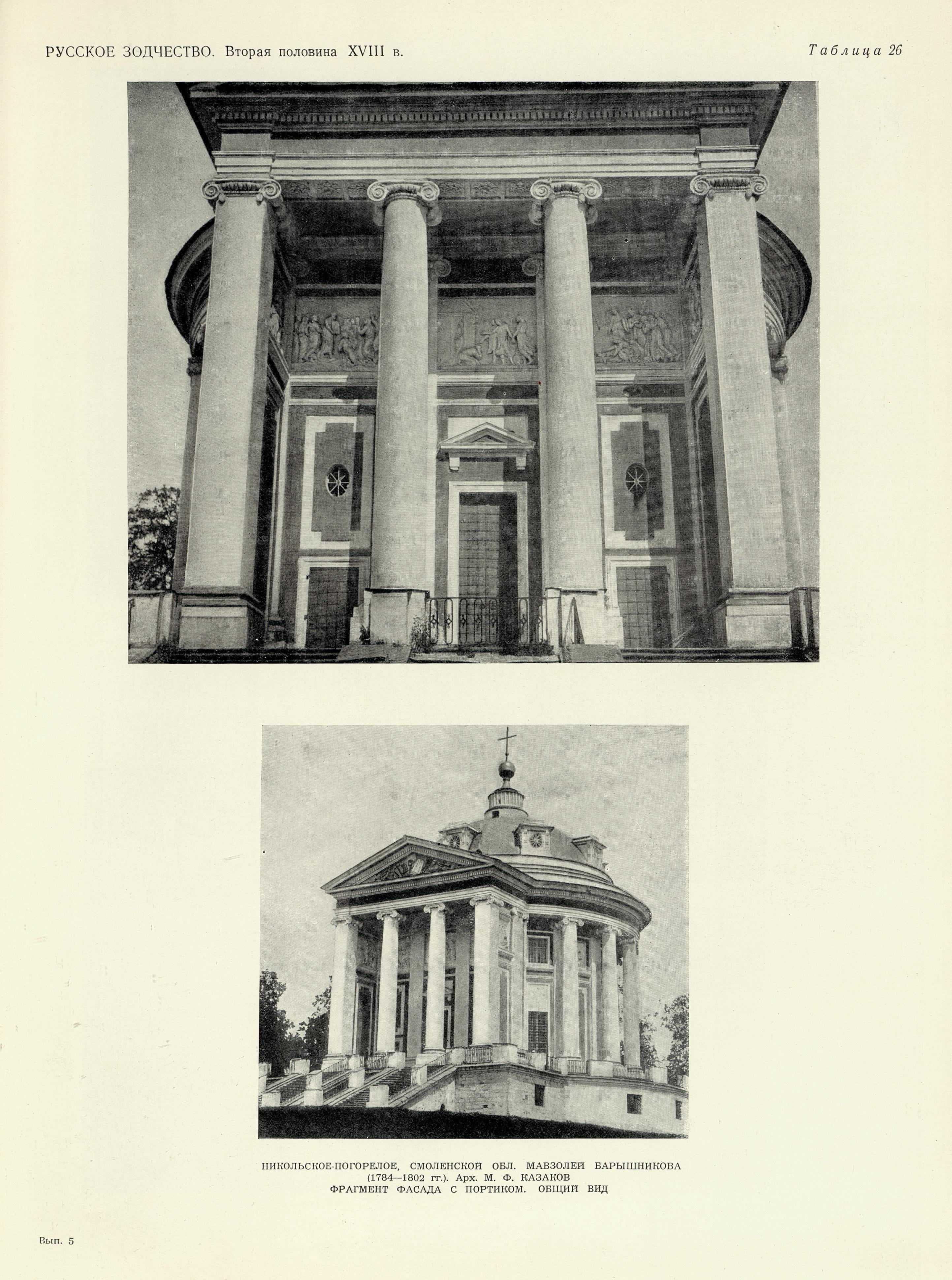

Таблица 26. Мавзолей Барышникова в Никольском-Погорелом Смоленской области (1784—1802 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков. 1. Фрагмент фасада с портиком (ИИТ). 2. Общий вид

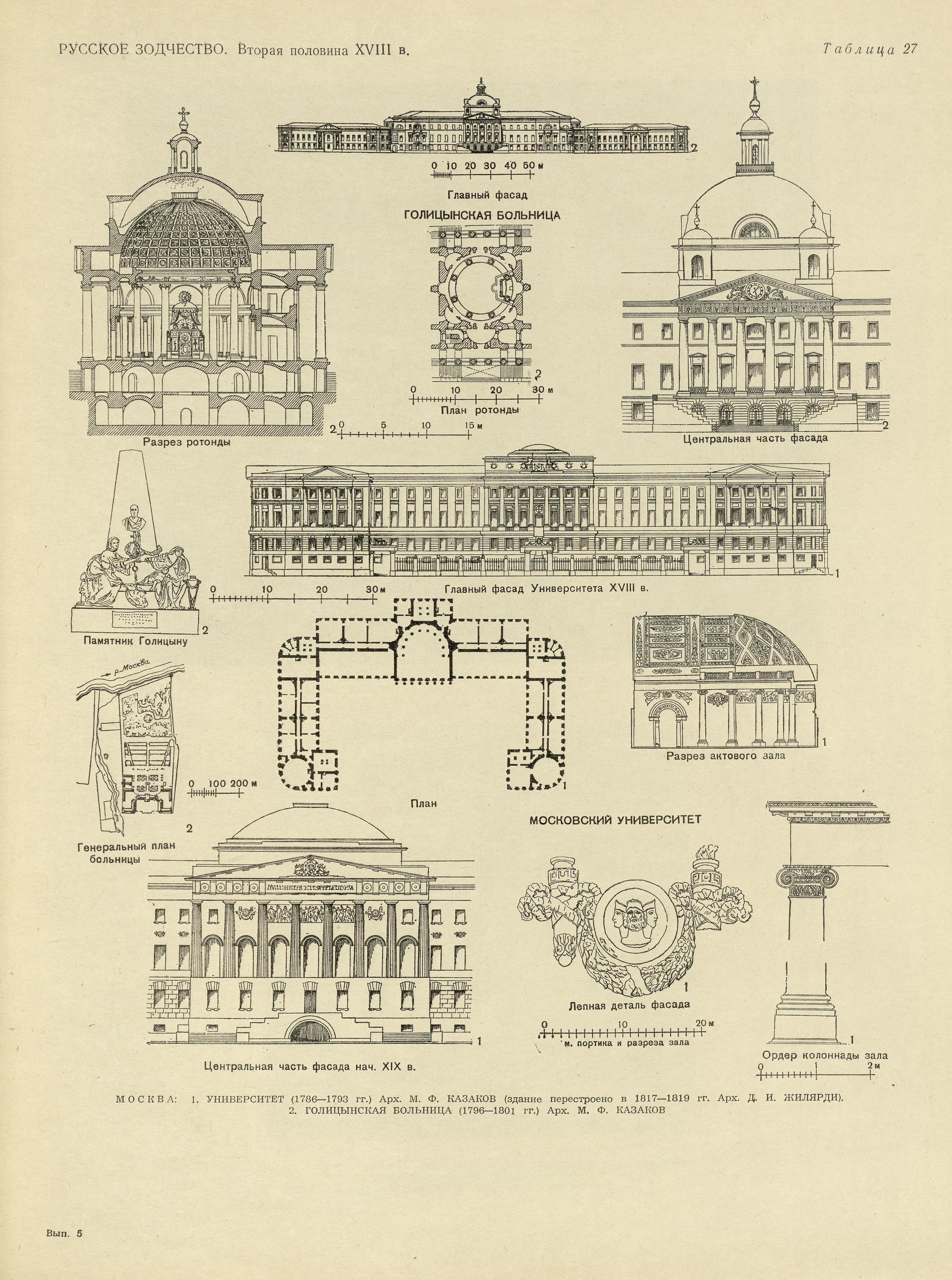

Таблица 27*. Москва: 1. Университет (1786—1793 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков (перестроен в 1817—1819 гг. архитектором Д. И. Жилярди). 2. Голицынская больница (1796— 1801 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков

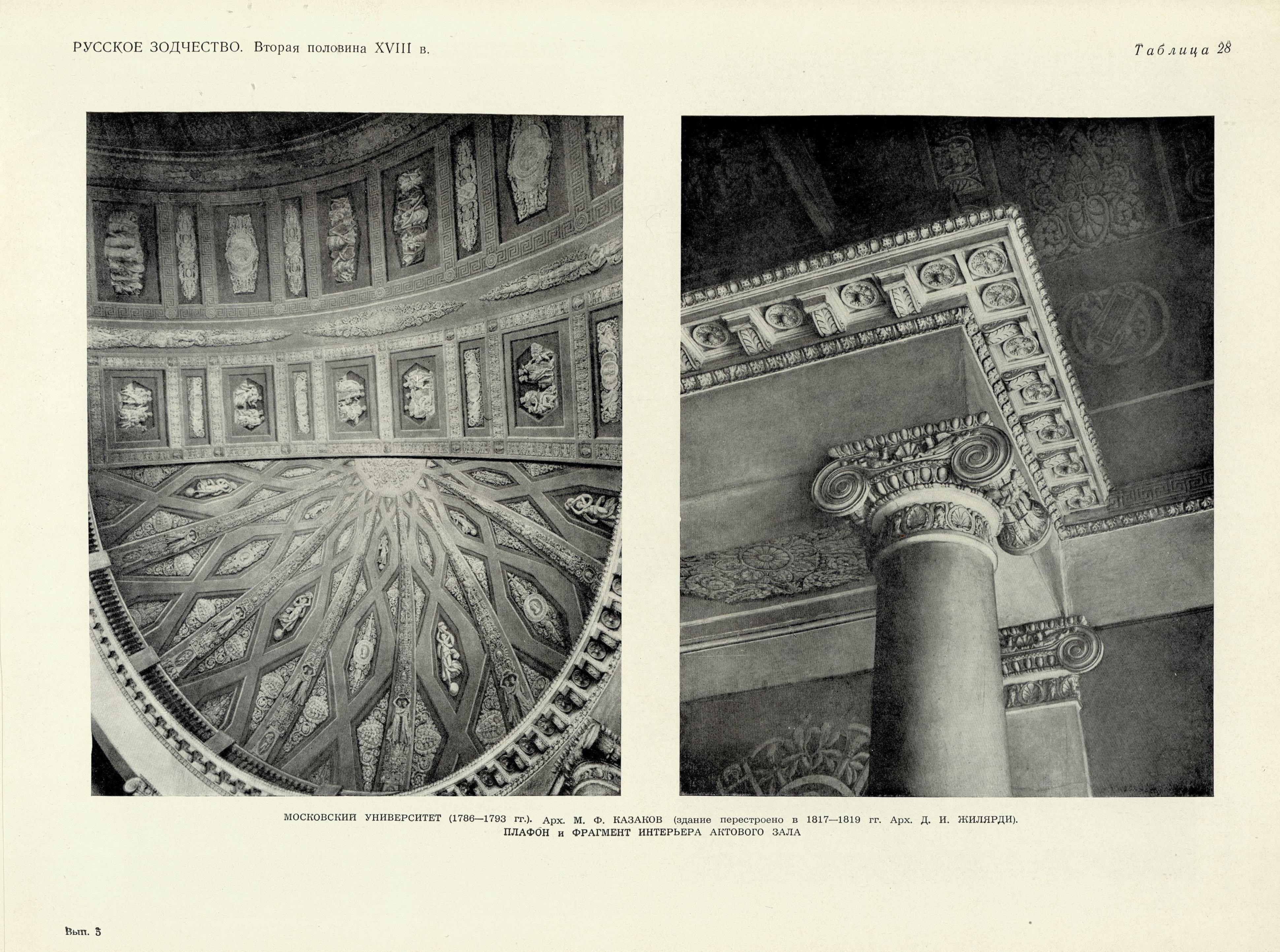

Таблица 28. Московский университет (1786—1793 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков (перестроен в 1817—1819 гг. архитектором Д. И. Жилярди). 1. Плафон Актового зала (МАА). 2. Фрагмент интерьера Актового зала со скульптурной отделкой (МАА)

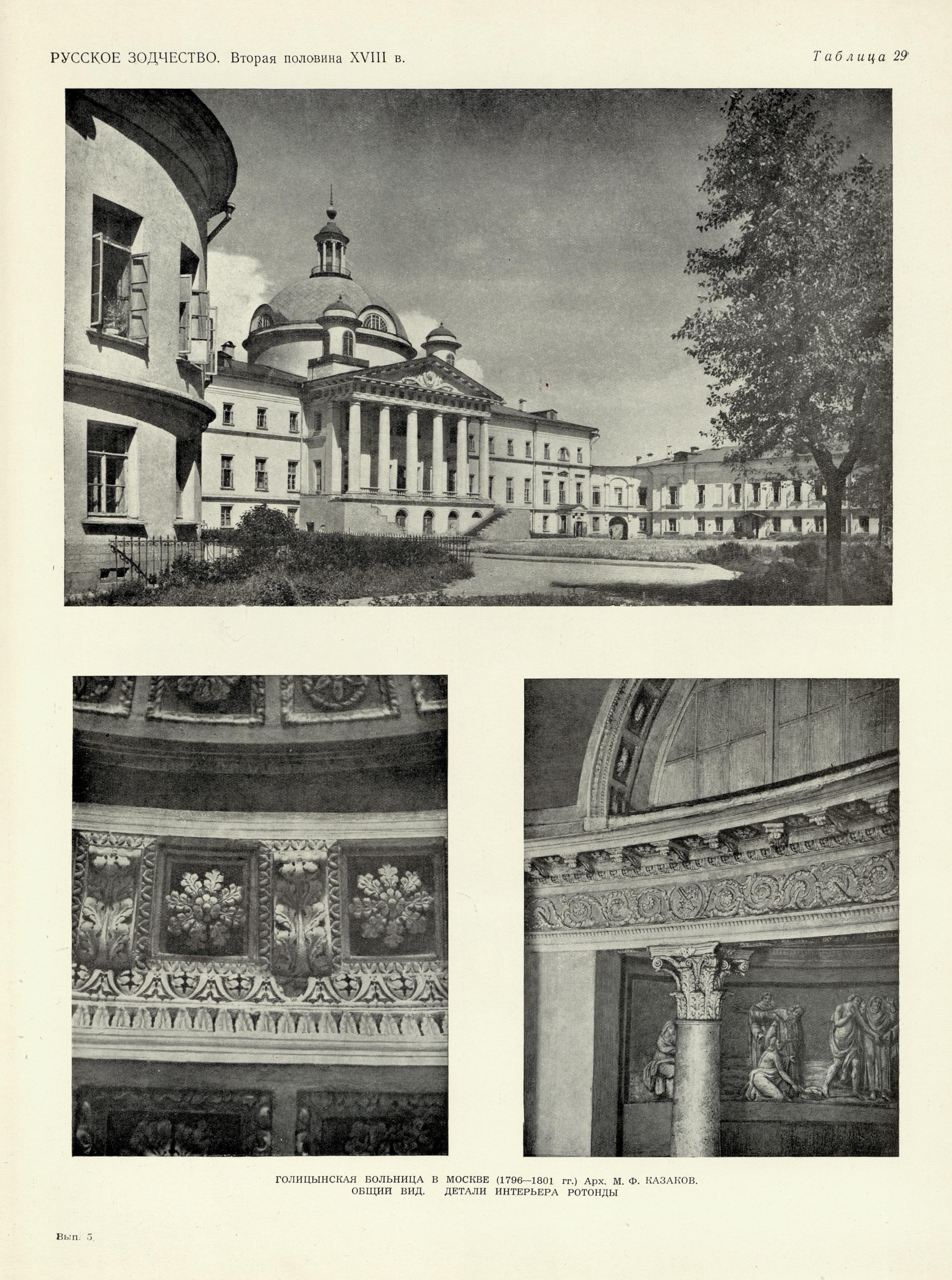

Таблица 29. Голицынская больница в Москве (1796—1801 гг.). Архитектор М. Ф. Казаков. 1. Общий вид (УОП). 2—3. Детали интерьера (МАА)

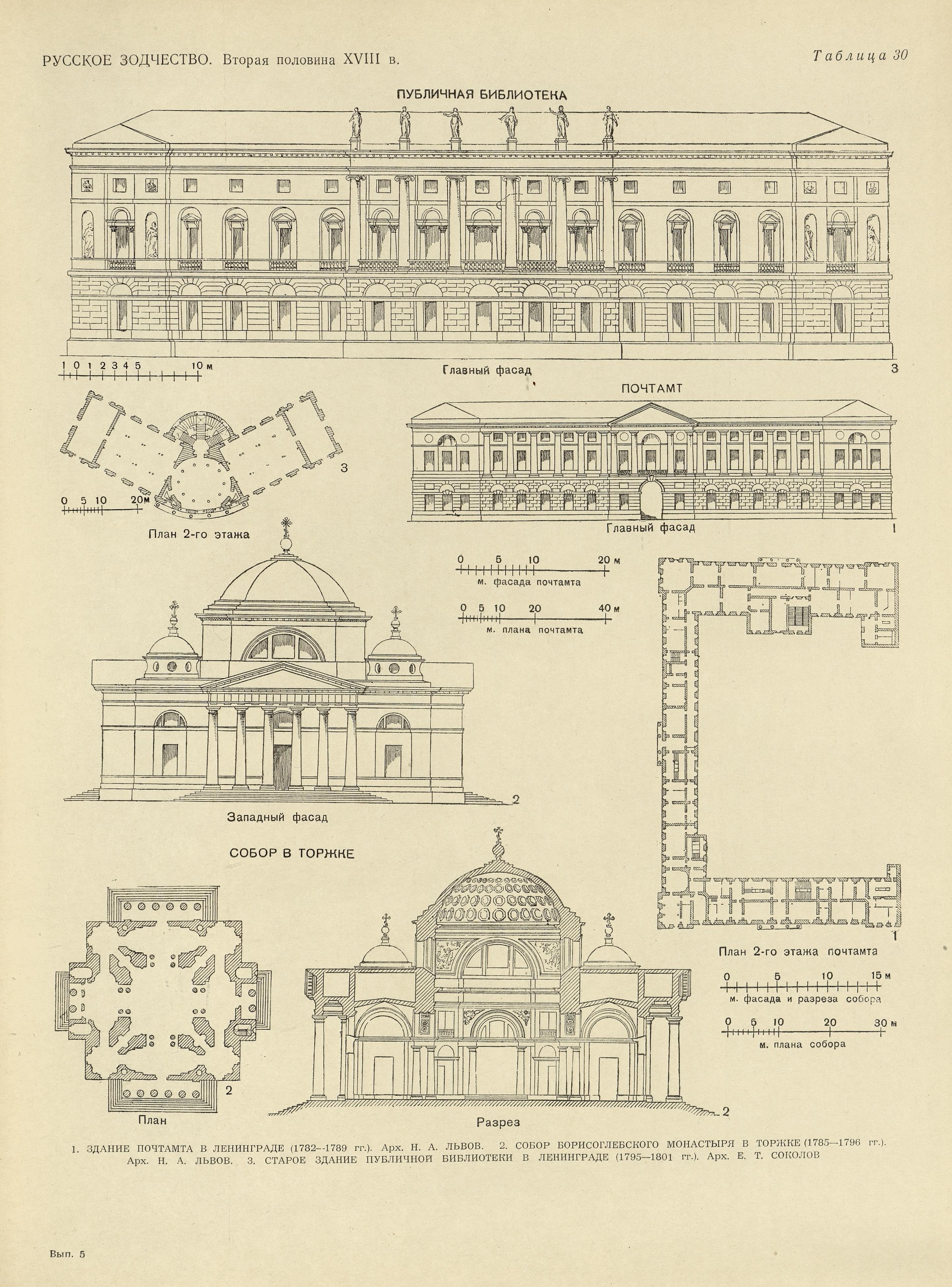

Таблица 30*. Здание почтамта в Ленинграде (1782—1789 гг.). Архитектор Н. А. Львов. 2. Собор Борисоглебского монастыря в Торжке (1785—1796 гг.). Архитектор Н. А. Львов. 3. Старое здание Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (1795—1801 гг.). Архитектор Е. Т. Соколов

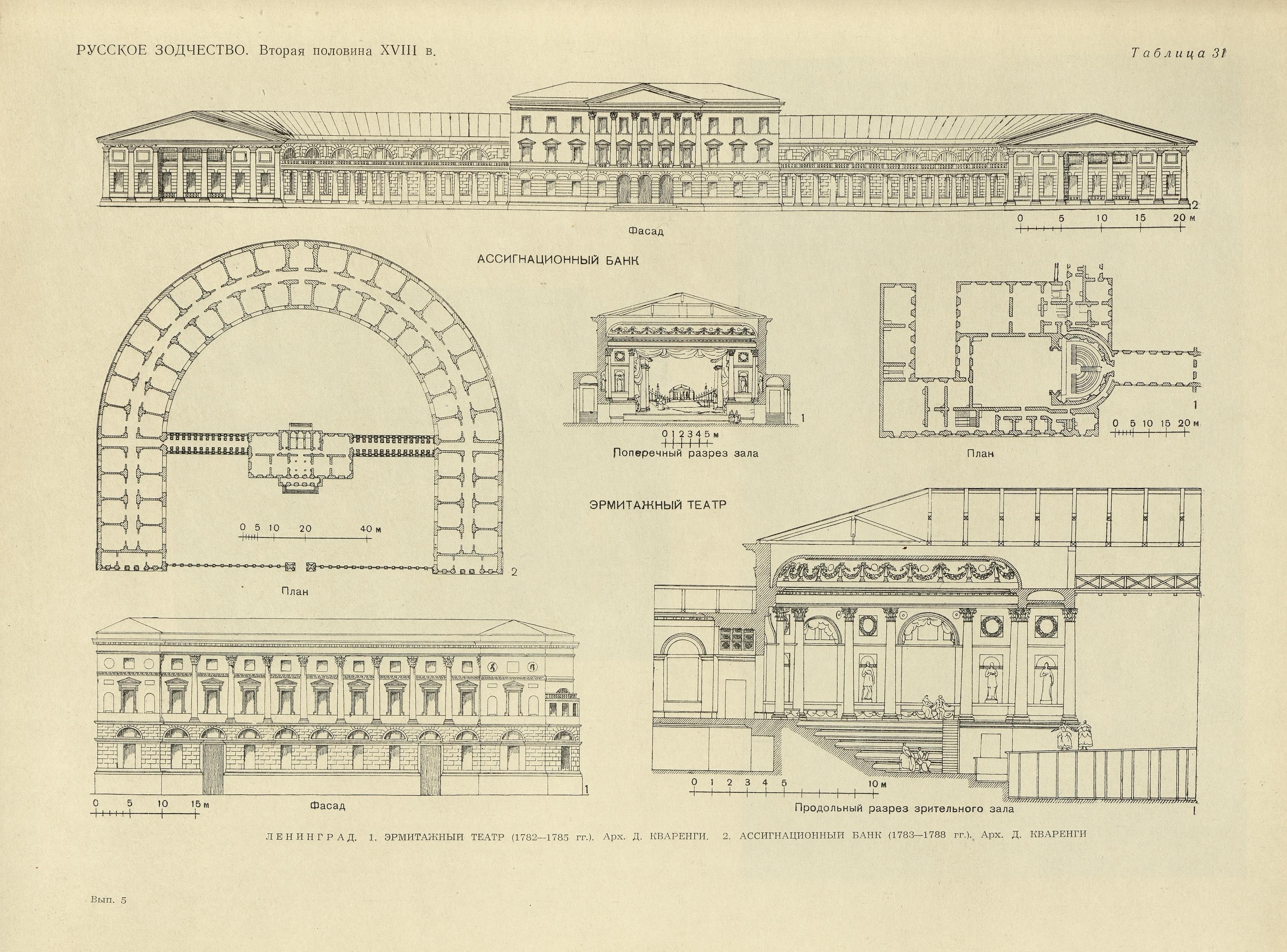

Таблица 31*. Ленинград: 1. Эрмитажный театр (1782—1785 гг.). Архитектор Д. Кваренги. 2. Ассигнационный банк (1783—1788 гг.). Архитектор Д. Кваренги

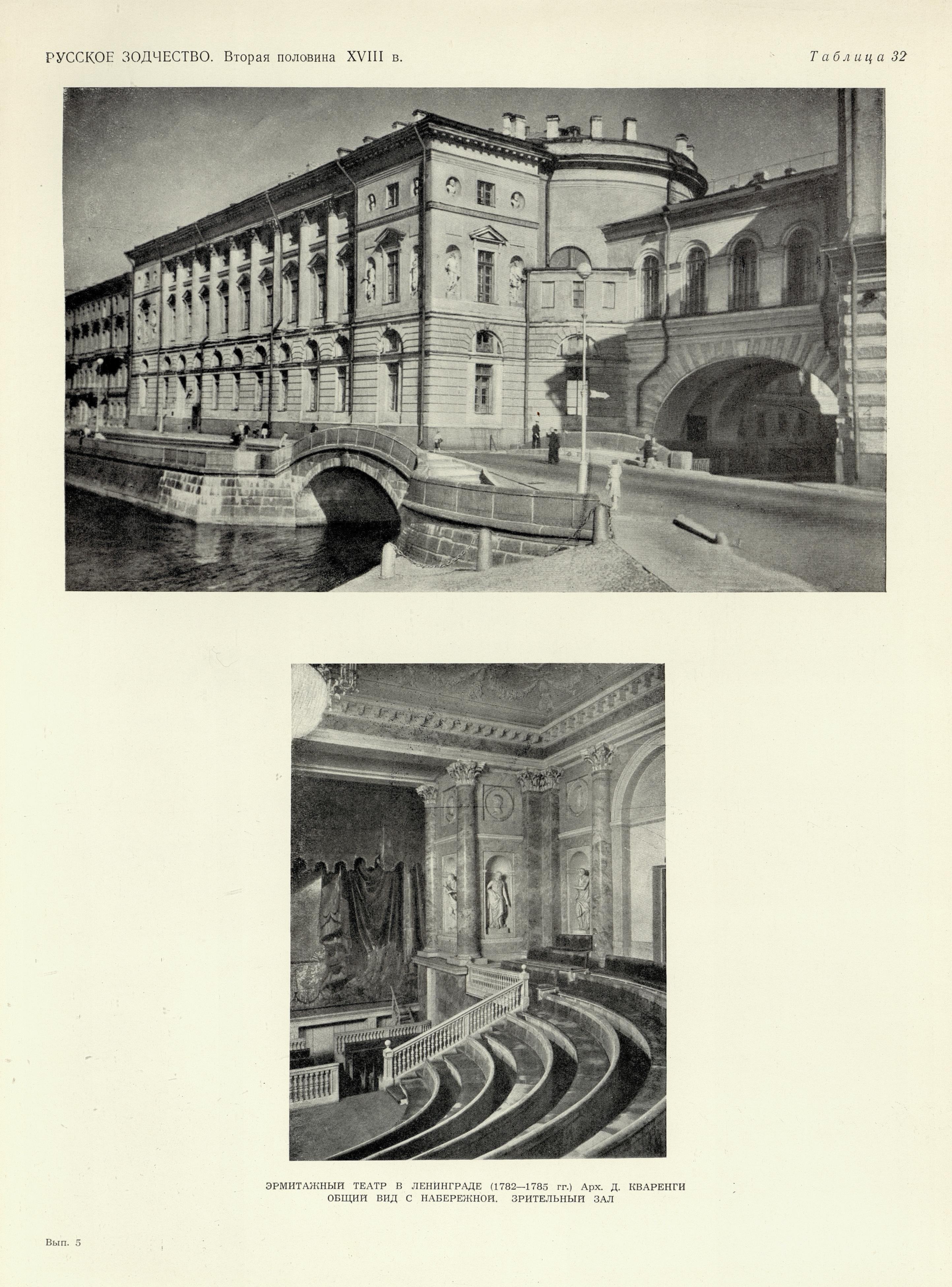

Таблица 32. Эрмитажный театр в Ленинграде (1782—1785 гг.). Архитектор Д. Кваренги. 1. Общий вид с набережной (МРА). 2. Зрительный зал (МРА)

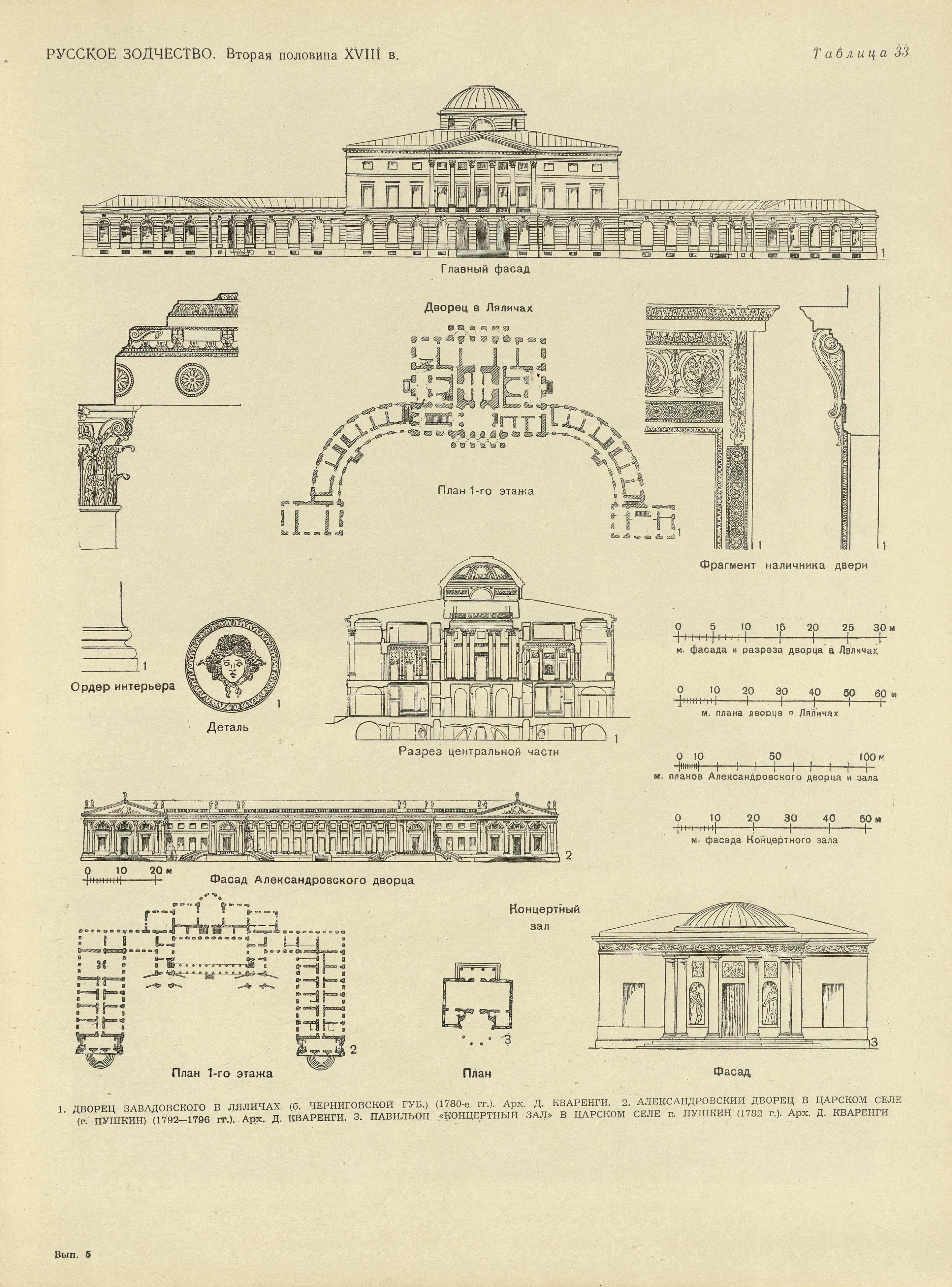

Таблица 33*. Дворец Завадовского в Ляличах (б. Черниговской губ.) (1780-е гг.). Архитектор Д. Кваренги. 2. Александровский дворец в Царском селе (г. Пушкине) (1792—1796 гг.). Архитектор Д. Кваренги. 3. Павильон «Концертный зал» в Царском селе (г. Пушкине) (1782 г.). Архитектор Д. Кваренги

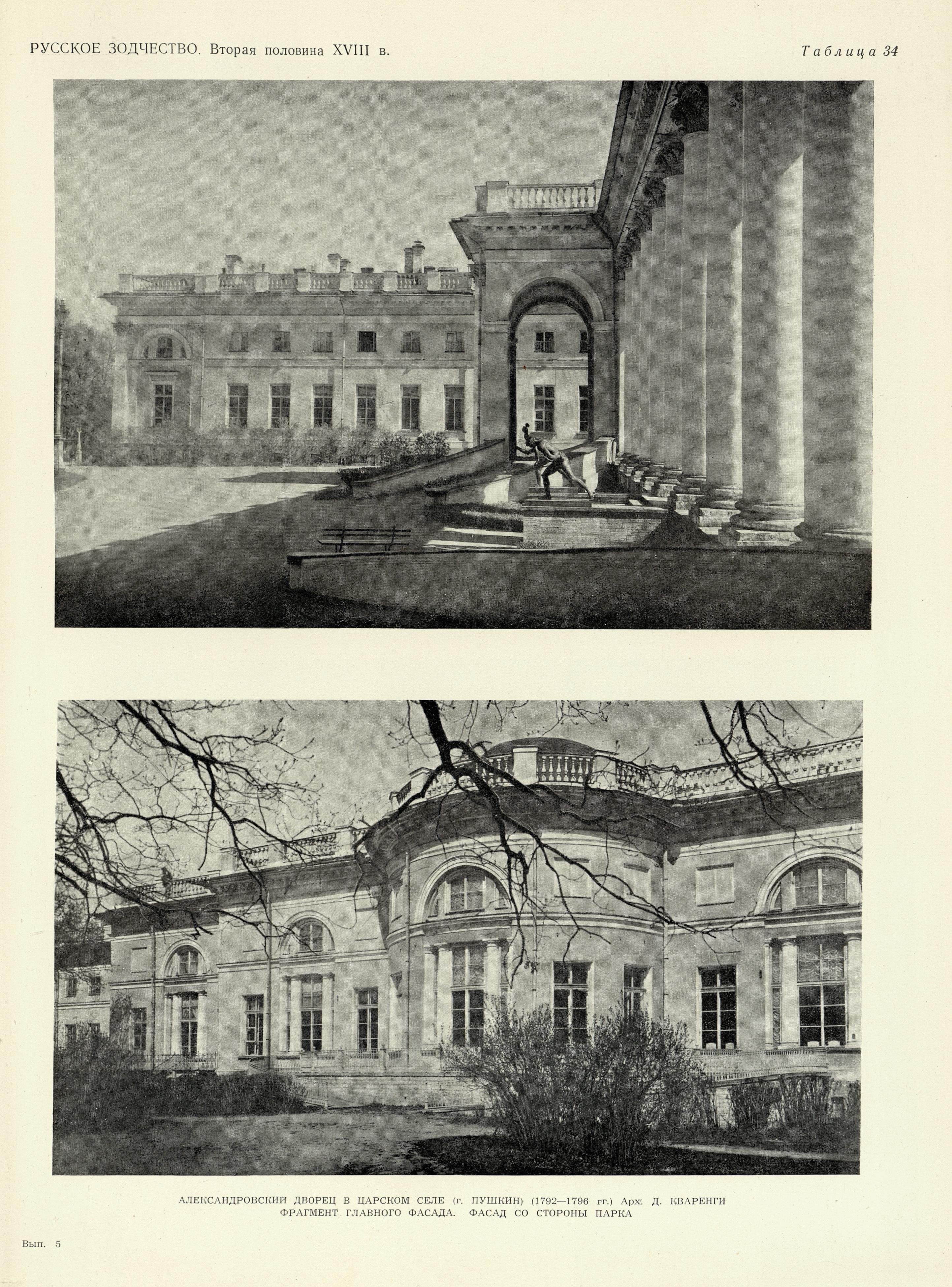

Таблица 34. Александровский дворец в Царском селе (г. Пушкине) (1792—1796 гг.). Архитектор Д. Кваренги. 1. Фрагмент главного фасада (МРА). 2. Фасад со стороны парка (МРА)

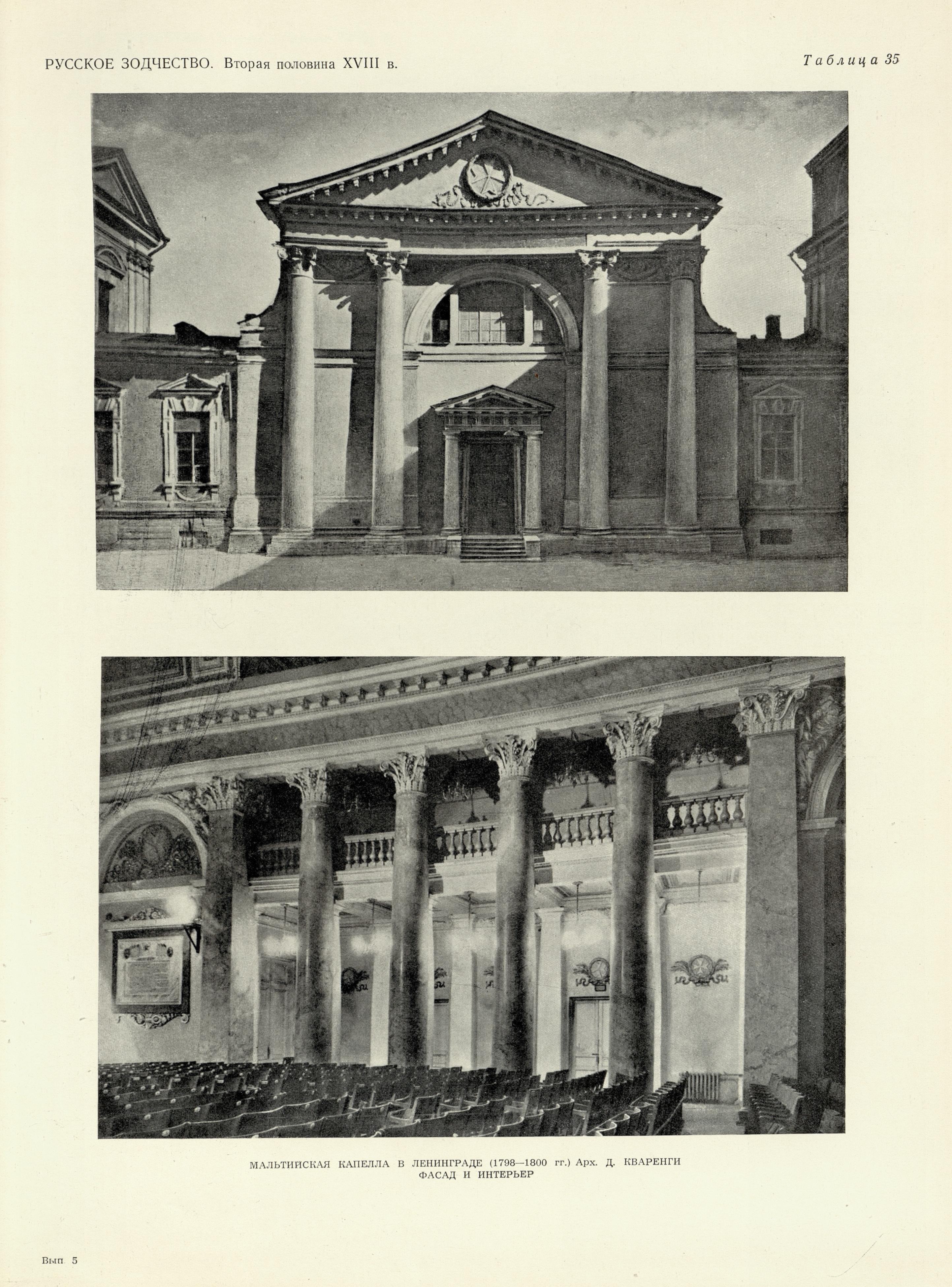

Таблица 35. Мальтийская капелла в Ленинграде (1798—1800 гг.). Архитектор Д. Кваренги. 1. Фасад 2. Интерьер (МРА)

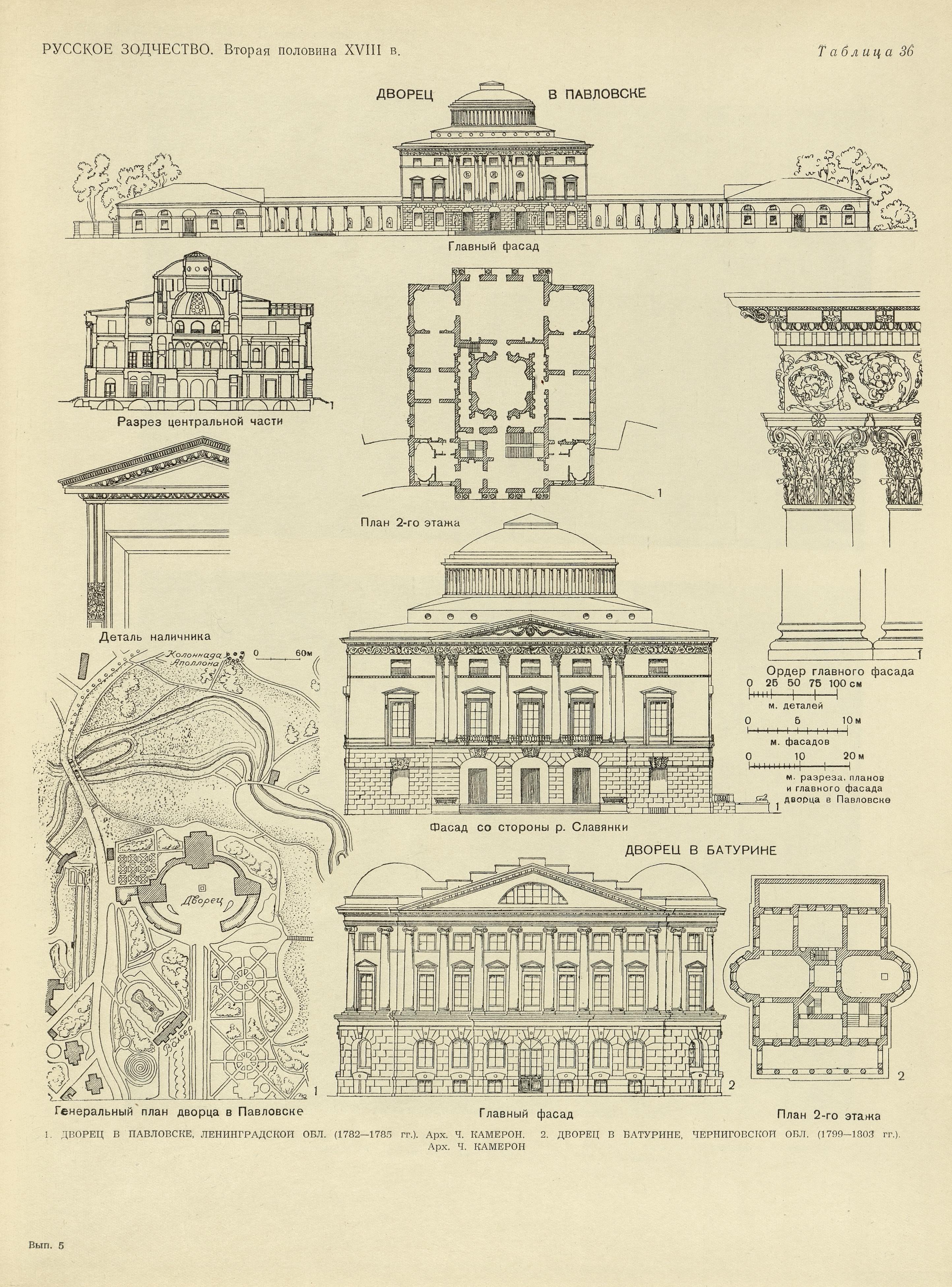

Таблица 36*. 1. Дворец в Павловске, Ленинградской области (1782—1785 гг.). Архитектор Ч. Камерон. 2. Дворец в Батурине, Черниговской области (1799—1803 гг.). Архитектор Ч. Камерон

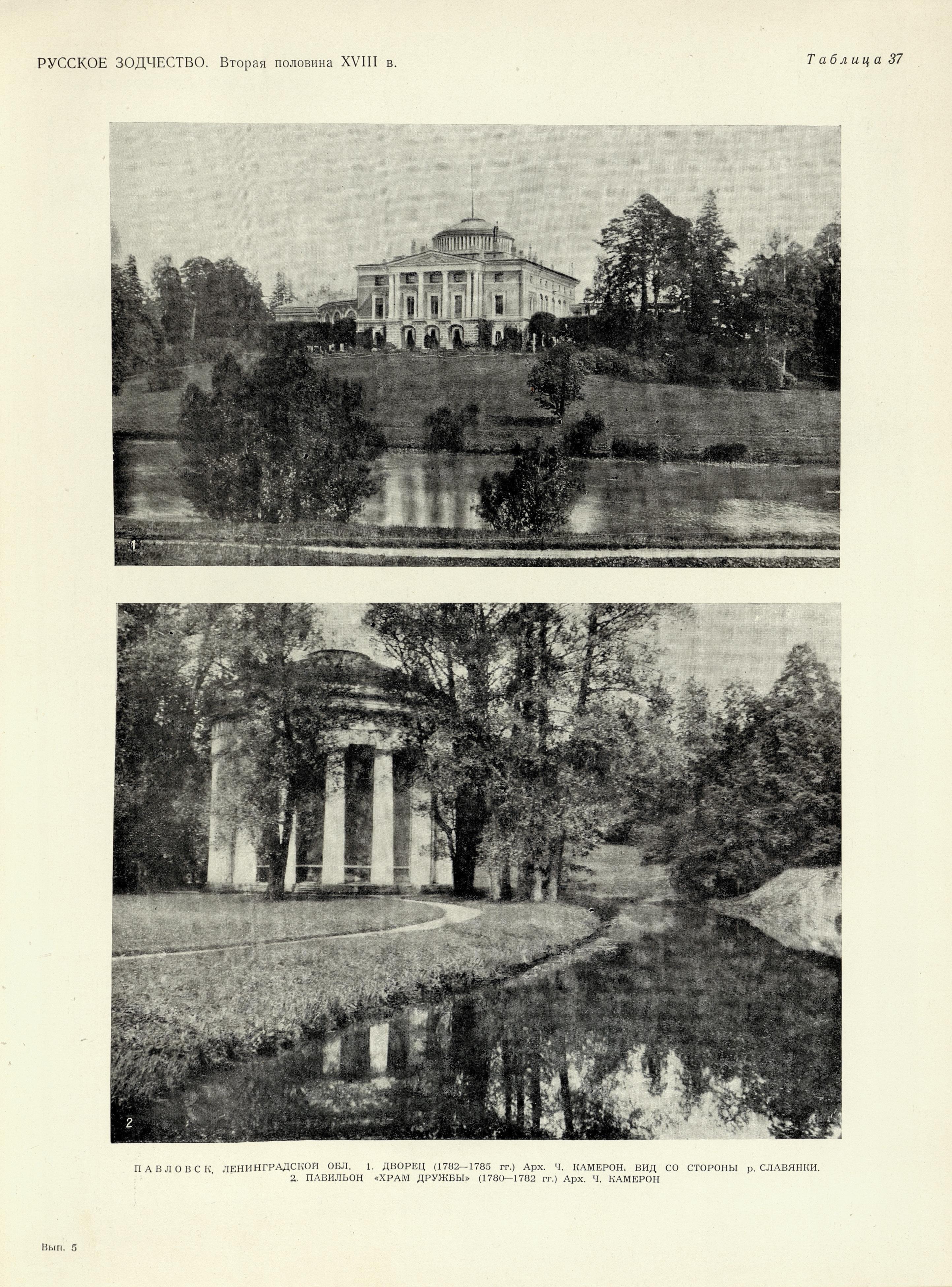

Таблица 37. Павловск, Ленинградской области: 1. Дворец (1782—1785 гг.). Архитектор Ч. Камерон. Вид со стороны р. Славянки. 2. Павильон «Храм дружбы» (1780—1782 гг.), Архитектор Ч. Камерон (фото В. Е. Свинарского)

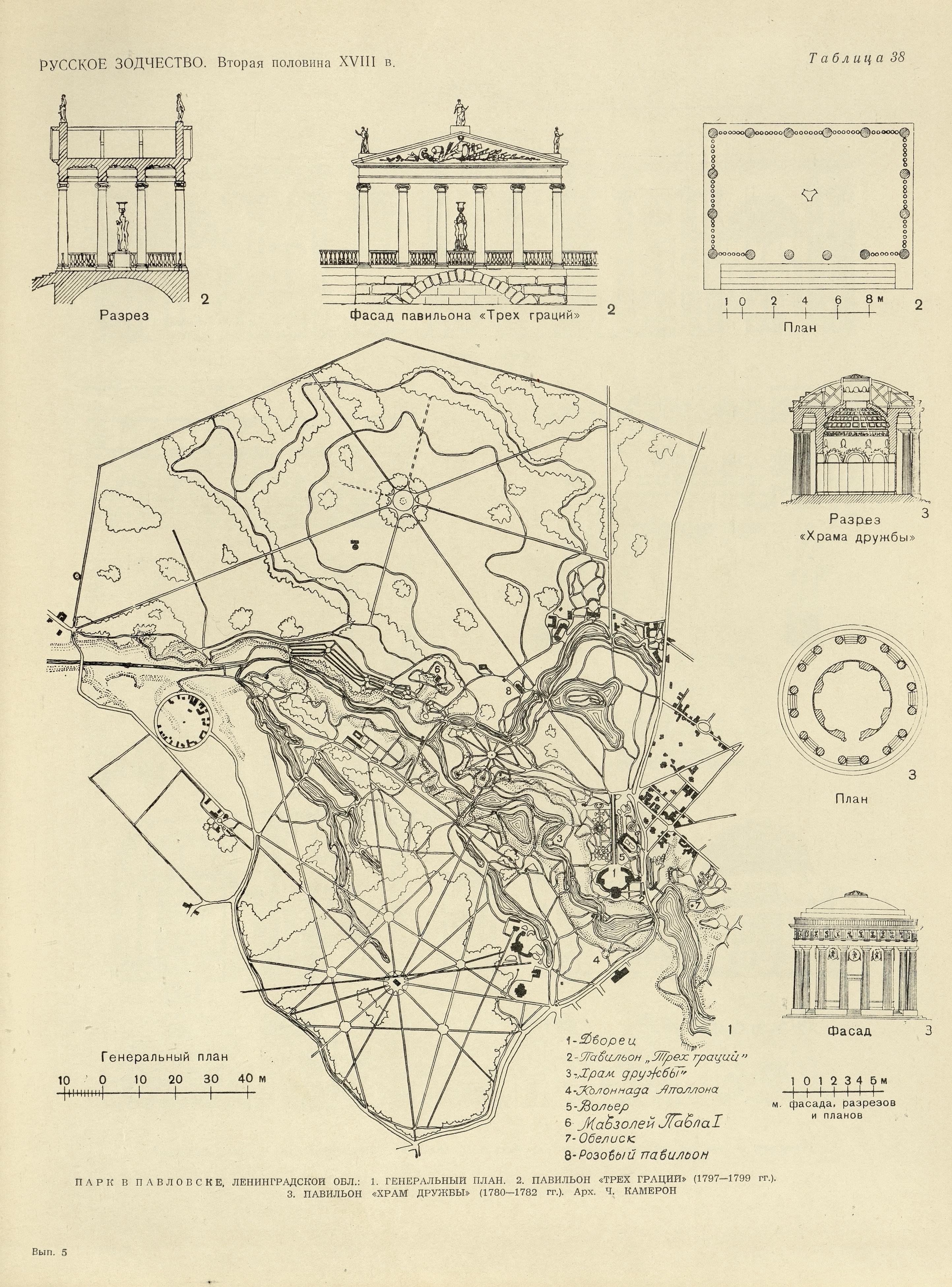

Таблица 38*. Парк в Павловске, Ленинградской области: 1. Генеральный план парка. 2. Павильон «Трех граций» (1797—1799 гг.). Архитектор Ч. Камерон. 3. Павильон «Храм дружбы» (1780—1782 гг.). Архитектор Ч. Камерон

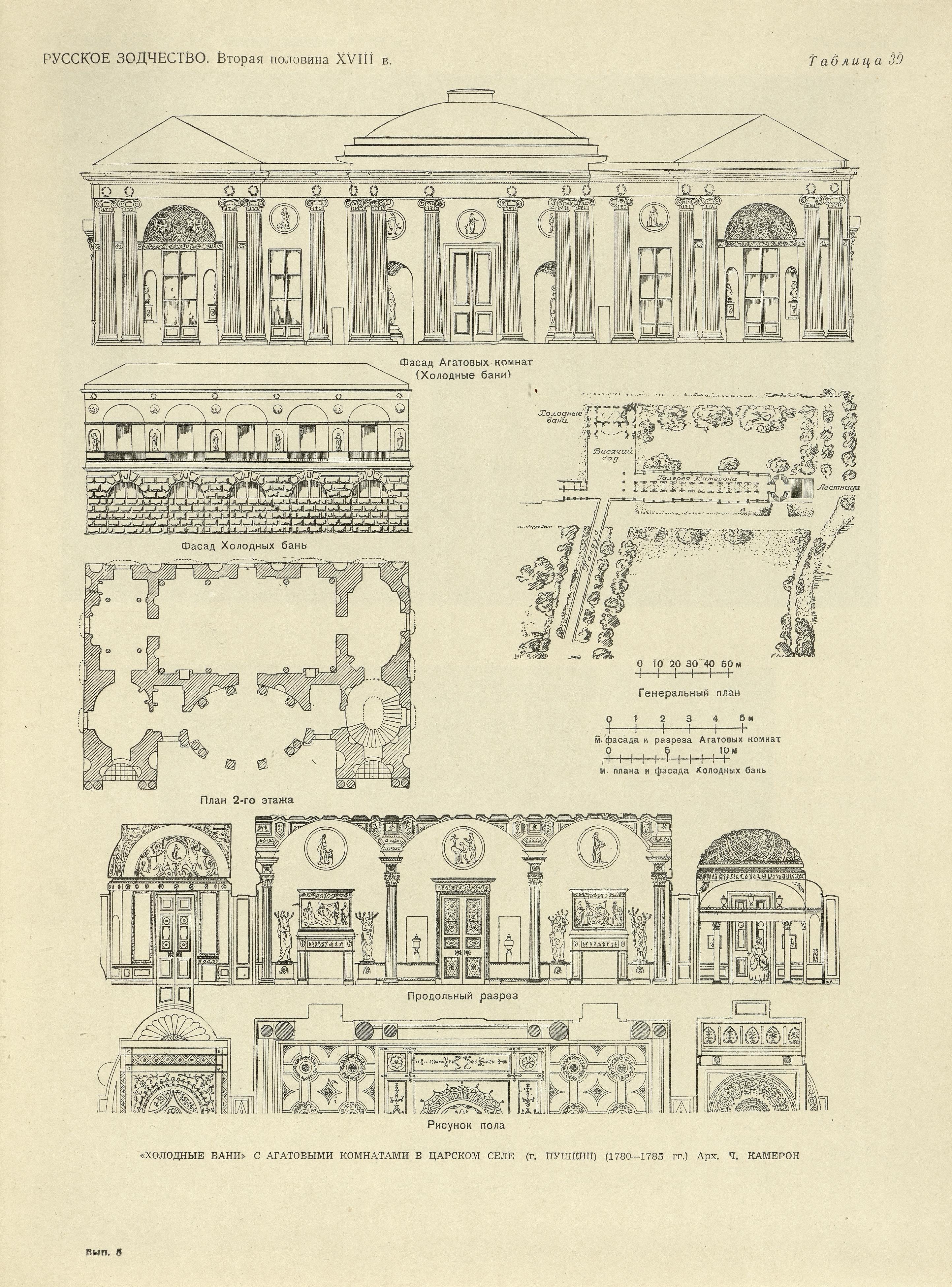

Таблица 39*. «Холодные бани» с Агатовыми комнатами в Царском селе (г. Пушкин) (1780—1785 гг.). Архитектор Ч. Камерон

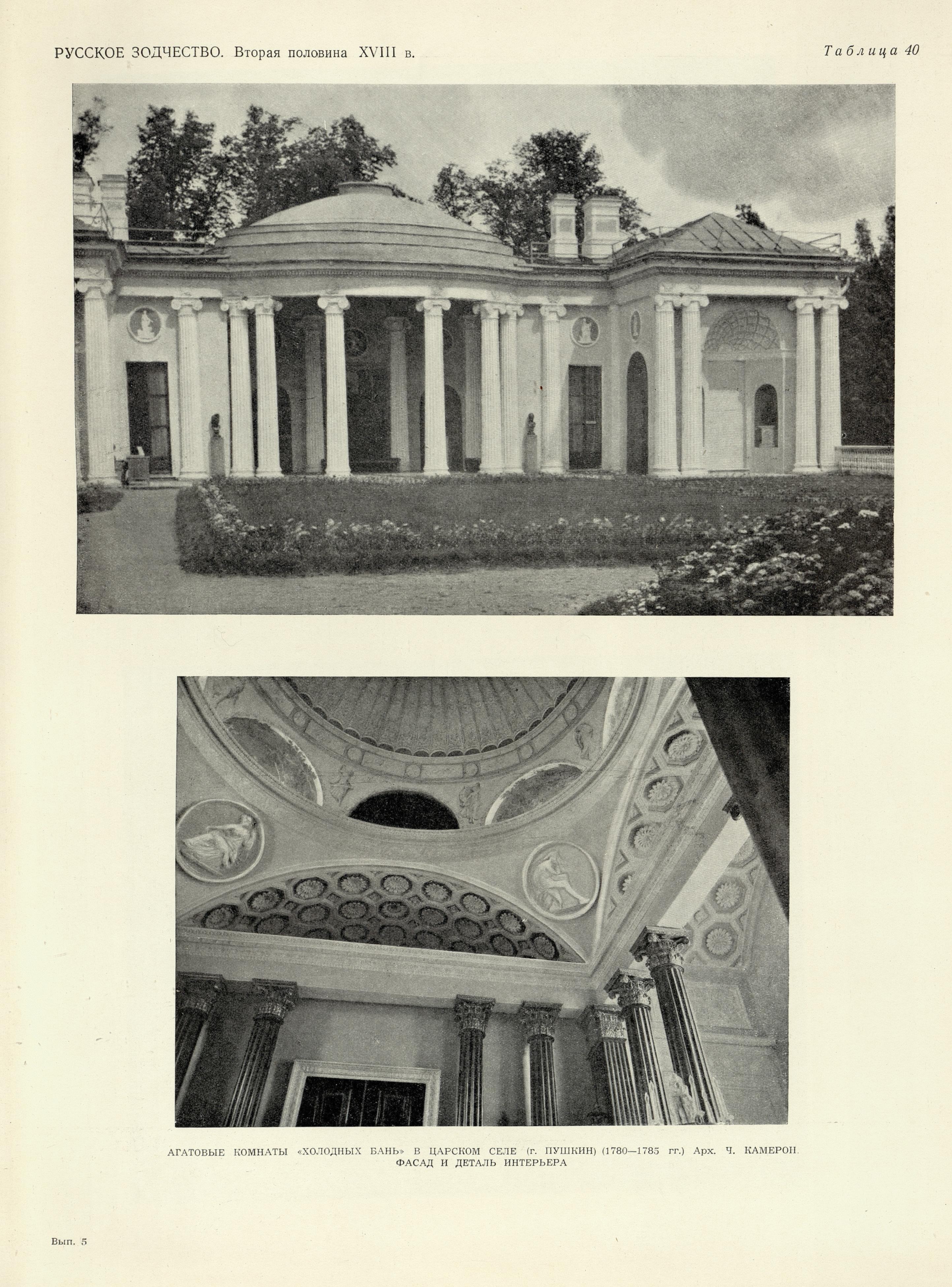

Таблица 40. Агатовые комнаты в «Холодных банях» в Царском селе (г. Пушкин) (1780—1785 гг.). Архитектор Ч. Камерон. Фасад и интерьер (МРА)

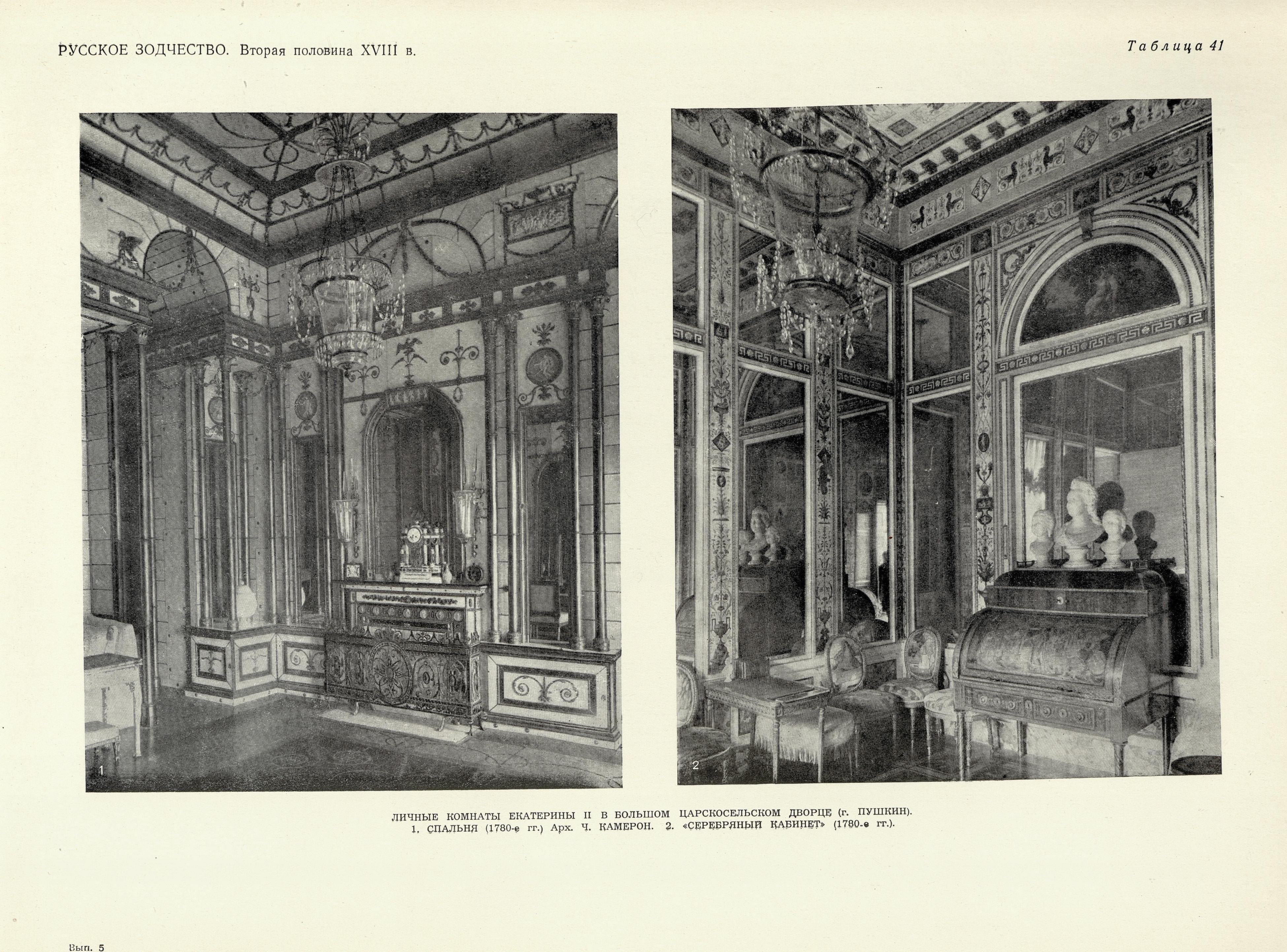

Таблица 41. Личные комнаты Екатерины II в Большом Царскосельском дворце (г. Пушкин): 1. Спальня (1780-е гг.). Архитектор Ч. Камерон. 2. Серебряный кабинет. Архитектор Ч. Камерон (1780-е гг.) (МАА)

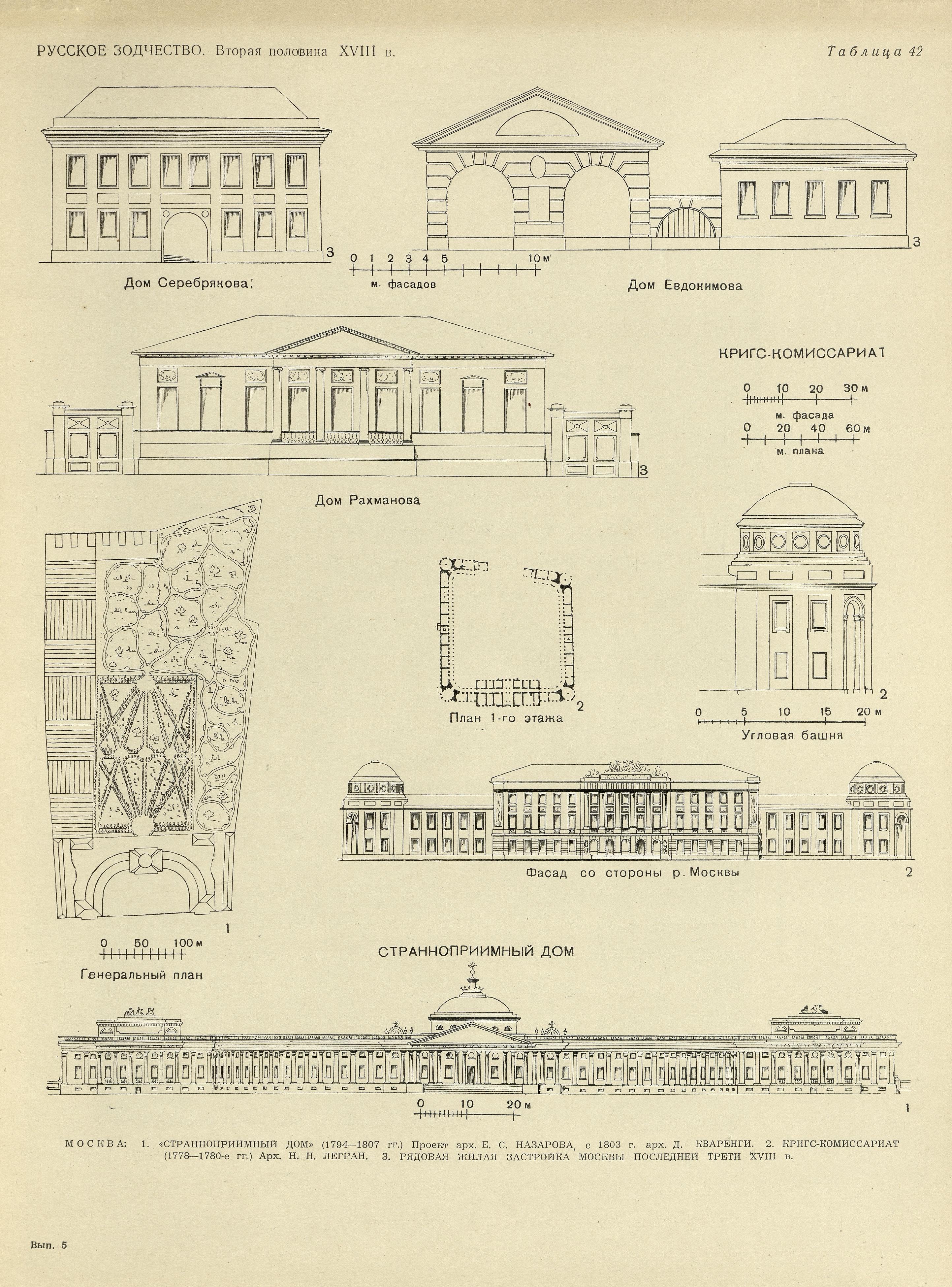

Таблица 42*. Москва: 1. «Странноприимный дом» (ныне Ин-т им. Склифосовского) (1794—1807 гг.). Проект архитектора Е. С. Назарова. 2. Кригс-комиссариат (1778—1780-е гг.). Архитектор Н. Н. Легран. 3. Рядовая жилая застройка последней трети XVIII в.

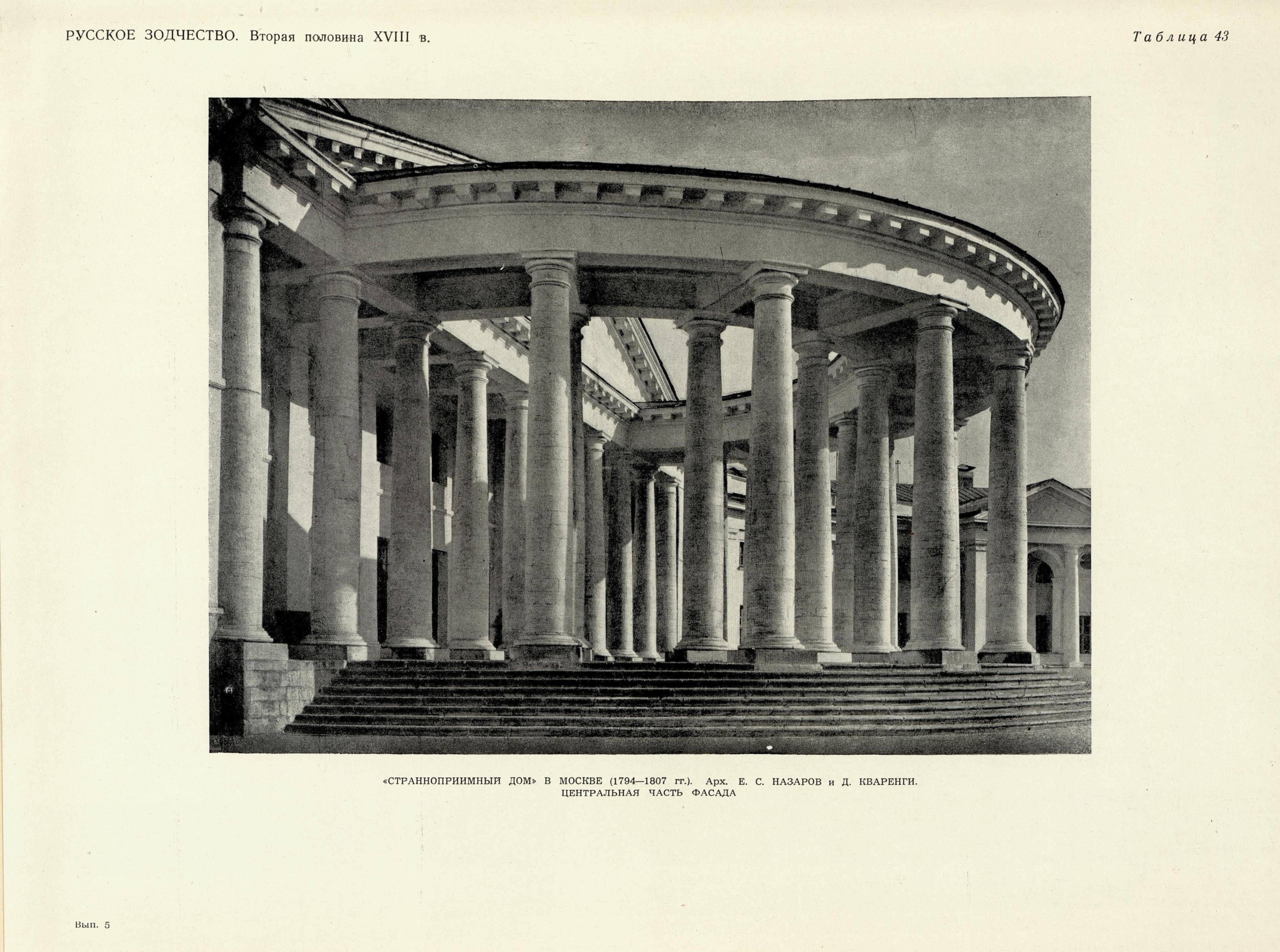

Таблица 43. «Странноприимный дом» в Москве (ныне Ин-т им. Склифосовского) (1794—1807 гг.). Архитекторы Е. С. Назаров и Д. Кваренги. Центральная часть фасада с ротондой (МАА)

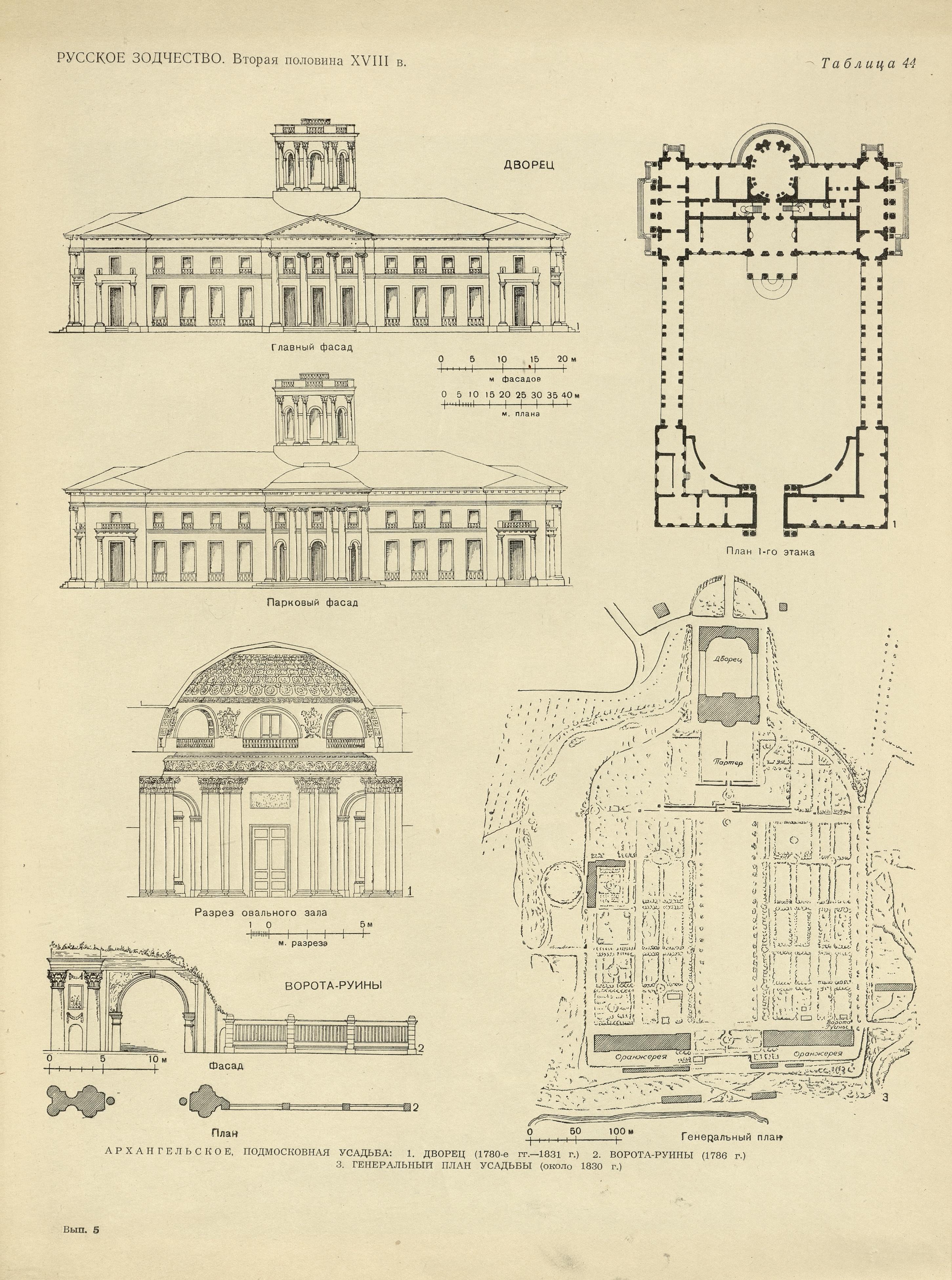

Таблица 44*. Архангельское, подмосковная усадьба: 1. Дворец (1780-е гг. — 1831 г.). 2. Ворота-руины (1786 г.). 3. Генеральный план усадьбы (около 1830 г.)

Таблица 45. Архангельское, подмосковная усадьба. Дворец (1780-е гг. — 1831 г.). Общий вид дворца и партера со стороны парка (Архитектурный кабинет Центрального дома архитектора)

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Институт истории и теории архитектуры Академии архитектуры СССР — ИИТ

2. Музей архитектуры Академии архитектуры СССР — МАА

3. Музей русской архитектуры им. А. В. Щусева — МРА

4. Государственный исторический музей в Москве — ГИМ

5. Управление по охране памятников архитектуры — УОП

Все таблицы альбома

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 235 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. Если вы являетесь правообладателем и не желаете некоммерческой публикации настоящего издания, пишите по адресу 42@tehne.com — ссылка на скачивание будет удалена.

3 октября 2025, 22:11

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий