|

|

Русское зодчество : Выпуск 6. Памятники архитектуры первой половины XIX века : Чертежи и фотографии. — Москва, 1953Русское зодчество : Выпуск 6. Памятники архитектуры первой половины XIX века : Чертежи и фотографии. — Москва : Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953. — 22 с., 43 отд. л. ил. — (Русское зодчество / Под редакцией Д. П. Сухова, Д. В. Разова, А. Г. Чинякова ; Академия архитектуры СССР, Институт истории и теории архитектуры).[Аннотация]

Цель выпускаемой серии альбомов «Русское зодчество» — сделать доступными для советских архитекторов и искусствоведов обмерные чертежи и натурные фотографии памятников русской архитектуры.

Кроме таблиц чертежей и фото в каждом выпуске помещены также краткая вводная статья, характеризующая соответствующий этап в развитии русского зодчества, и небольшой пояснительный текст (аннотации) к памятникам архитектуры, обмерные чертежи которых помещены в выпуске.

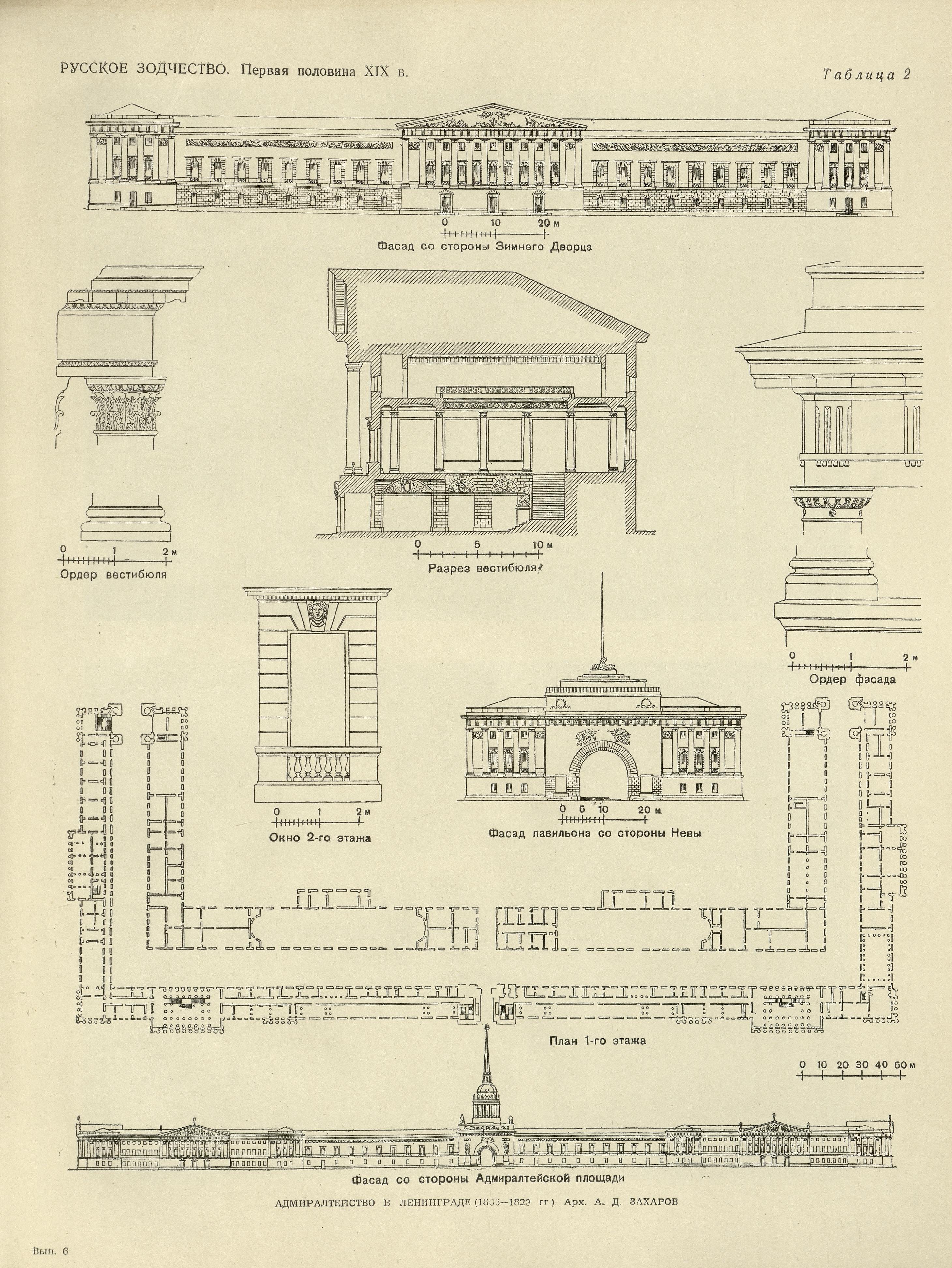

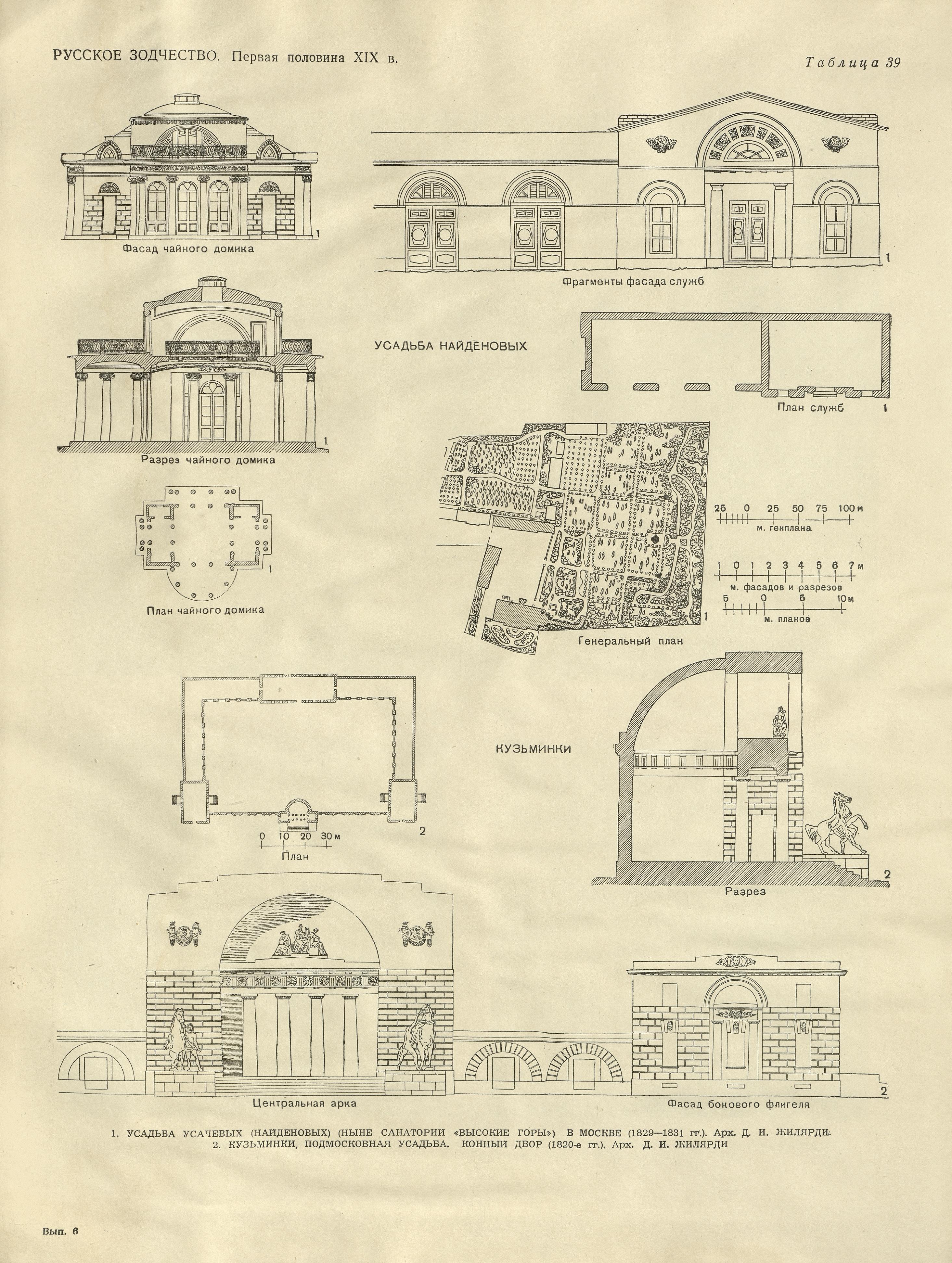

В настоящем выпуске графические таблицы составлены: 1, 2 — А. Ш. Тевьян и И. В. Эрн; 6, 10, 13, 16, 21, 42 — М. 3. Тарановской; 8, 26 — Б. Н. Рахманиновым и А. Ш. Тевьян; 23 — А. Ш. Тевьян; 30 — М. В. Першиным; 38 — М. В. Першиным и Б. Н. Рахманиновым; 39 — Д. В. Разовым.

Аннотации к таблицам составлены М. В. Будылиной.

Вводная статья А. Г. Чинякова.

[Предисловие]

Архитектура русского народа, начиная от древнейших построек Киевской Руси и до величественных сооружений эпохи социализма, всегда отличалась глубоким идейным содержанием, национальным своеобразием, богатством композиционных приемов и большим разнообразием художественных форм.

На всех этапах своего более чем тысячелетнего развития русская архитектура была тесно связана с социальным и политическим развитием русского народа, являлась составной частью его культуры.

По разнообразию архитектурных типов, простоте и оригинальности конструктивно-технических приемов и большой идейно-художественной выразительности созданных ею архитектурных образов русская архитектура представляет собой глубокий, неисчерпаемый источник архитектурного творчества, высокого художественного мастерства и большой практической мудрости.

Выдающиеся памятники русской архитектуры являются ценным вкладом в сокровищницу мирового зодчества. Советский архитектор черпает в них ценнейшие уроки для своей творческой практики.

Изучение великого наследия русской архитектуры должно содействовать творческому освоению ее достижений в практике нашей советской архитектуры, ибо наша советская культура «возникла, развилась и достигла расцвета на базе критически переработанного культурного наследства прошлого» (А. Жданов).

Издание серии альбомов «Русское зодчество» имеет целью сделать практически доступными для советских архитекторов обмерные чертежи памятников русского зодчества, начиная от древнейших сооружений и кончая постройками XX века. Для настоящего издания использованы графические материалы, которые вошли в учебник «История русской архитектуры. Краткий курс». М. 1951, дополнительно просмотренные и доработанные художником В. Е. Свинарским.

Источники, откуда взяты те или иные материалы для таблиц, а также авторы обмеров, реконструкций и т. д. указаны в той же книге (стр. 447—459).

Издание состоит из семи самостоятельных выпусков; каждый из них включает графические таблицы и фототаблицы, посвященные памятникам русской архитектуры отдельных исторических периодов развития русского зодчества. В каждом выпуске помещаются краткие вводные статьи, характеризующие соответствующий этап в развитии русской архитектуры, и краткий пояснительный текст (аннотации) к отдельным памятникам русской архитектуры, обмерные чертежи и фото которых помещены в данном выпуске.

Материалы по отдельным выпускам распределяются следующим образом.

Первый выпуск. Памятники русской архитектуры с X века и до начала XV века (всего 34 таблицы) .

Второй выпуск. Памятники русской архитектуры конца XV и XVI века (всего 34 таблицы).

Третий выпуск. Памятники русской архитектуры XVII века (всего 43 таблицы).

Четвертый выпуск. Памятники русской архитектуры первой половины XVIII века (всего 28 таблиц).

Пятый выпуск. Памятники русской архитектуры второй половины XVIII века (всего 45 таблиц).

Шестой выпуск. Памятники русской архитектуры первой половины XIX века (всего 43 таблицы).

Седьмой выпуск. Памятники русской архитектуры второй половины XIX и начала XX века (всего 45 таблиц).

Издание подготовлено к печати под общим руководством редакционной коллегии в составе: доктора архитектуры, профессора Д. П. Сухова, кандидата архитектуры Д. В. Разова и архитектора А. Г. Чинякова.

Подбор фотографий в основном произведен кандидатом архитектуры Д. В. Разовым, часть фотографий заимствована из учебника «История русской архитектуры».

Подготовка к печати графических таблиц выполнена коллективом научных сотрудников Академии архитектуры СССР и ее Ленинградского филиала, Академии архитектуры УССР, а также студентами Московского архитектурного института и Ленинградского художественного института им. И. Е. Репина в составе: С. Л. Агафонова, Г. В. Алферовой, Ю. С. Асеева, А. И. Белорусова, В. И. Блюменталя, О. И. Брайцевой, Б. Л. Васильева, И. Г. Кадиной, Н. Л. Крашенинниковой, Н. Я. Лейбошиц, М. В. Першина, Б. Н. Рахманинова, В. Е. Свинарского, О. Е. Синдаровского, А. П. Сосиной, М. 3. Тарановской, А. Ш. Тевьян, А. М. Харламовой, В. Ф. Шилкова, И. В. Эрн и П. Г. Юрченко.

В составлении аннотаций принимали участие научные сотрудники Института истории и теории архитектуры Академии архитектуры СССР: архитектор О. И. Брайцева, кандидат искусствоведческих наук М. В. Будылина, кандидат архитектуры А. И. Власюк, кандидат архитектуры А. И. Каплун, кандидат искусствоведческих наук А. А. Кипарисова, архитектор Н. Л. Крашенинникова, кандидат архитектуры Л. Н. Кулага, архитектор П. Н. Максимов, кандидат архитектуры Д. В. Разов.

Вводные статьи к отдельным выпускам написаны архитектором А. Г. Чиняковым.

Составление подписей под таблицами и перечня таблиц для каждого выпуска, так же как и сверка датировок и атрибуций отдельных сооружений, выполнено кандидатом искусствоведческих наук М. В. Будылиной.

Научное редактирование текста аннотаций проведено архитектором А. Г. Чиняковым при участии кандидата искусствоведческих наук М. В. Будылиной и архитектора П. Н. Максимова.

За предоставленные для публикации фотографии памятников русской архитектуры (фото П. В. Клепикова, А. А. Соркина, С. Г. Шиманского и др.) редакционная коллегия выражает благодарность Музею русской архитектуры им. А. В. Щусева (Н. Д. Виноградову и Р. Д. Арбениной); Главному управлению по охране памятников архитектуры (Ш. Е. Ратия); Музею Академии архитектуры СССР (В. Н. Иванову и А. Г. Завитневич); заведующему Архитектурным кабинетом Центрального Дома архитектора А. В. Юганову.

[Вводная статья]

Блестящий расцвет классического направления в русской архитектуре второй половины XVIII столетия получил свое завершение в архитектуре первой половины XIX века. Русская архитектура начала XIX века является прямым, продолжением и развитием архитектуры конца XVIII века, ее закономерным завершением. Принципы и приемы, разработанные основоположниками русской классической школы в архитектуре В. И. Баженовым, И. Е. Старовым и М. Ф. Казаковым, получили дальнейшее развитие и завершение в работах А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, В. П. Стасова, К. И Росси, О. И. Бове, Д. И. Жилярди и А. И. Григорьева.

Победоносная Отечественная война 1812 года вызвала в русском народе высокий подъем патриотизма, который способствовал блестящему расцвету передовой русской культуры. Патриотические идеи определили торжественный и строгий облик архитектуры этого времени — ее триумфальный характер, монументальность, строгость и лаконичность декоративного убранства.

В то время как искусство ансамбля во всех европейских странах находилось в упадке, русские зодчие создают наиболее выдающиеся архитектурные ансамбли, по своему высокому совершенству не имеющие себе равных в современной им европейской архитектуре. Значительная протяженность зданий по фронту главного фасада — одна из характерных черт русской архитектуры этого времени — рассчитана на достижение максимального художественного и композиционного единства в застройке больших участков улиц и площадей города. Исключительно широкий для того времени размах комплексной застройки больших участков города, блестящее мастерство русских зодчих в искусстве ансамбля, передовой, новаторский характер их творчества оставляют далеко позади все то лучшее, что создала мировая архитектура первой половины XIX века.

Разрешение больших градостроительных задач является характерной чертой творчества выдающихся зодчих этого последнего, блестящего периода дореволюционного развития русской архитектуры до того, как господство капиталистических отношений создало непреодолимые препятствия для развития искусства ансамбля и привело к общему упадку архитектуры и градостроительства.

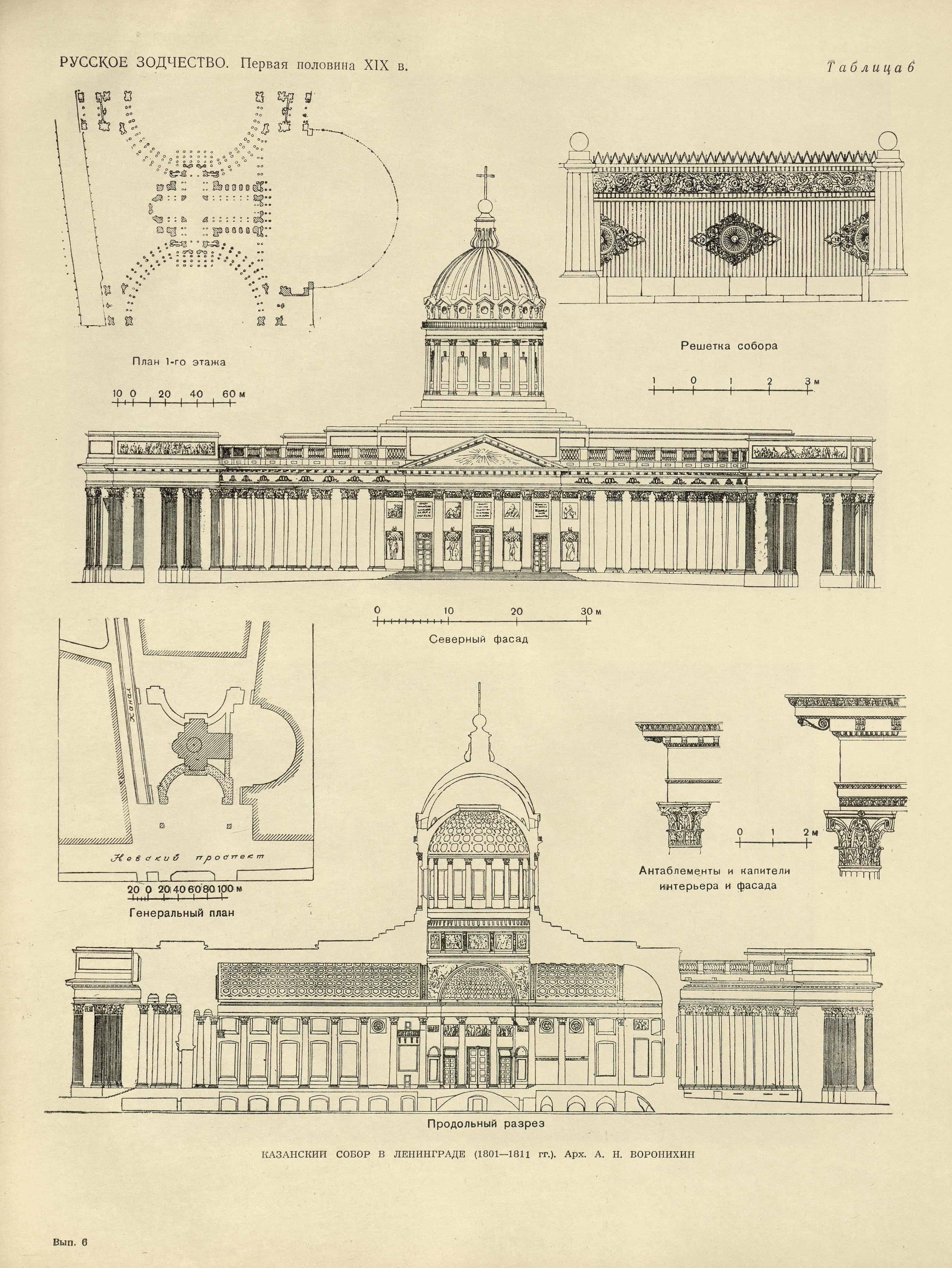

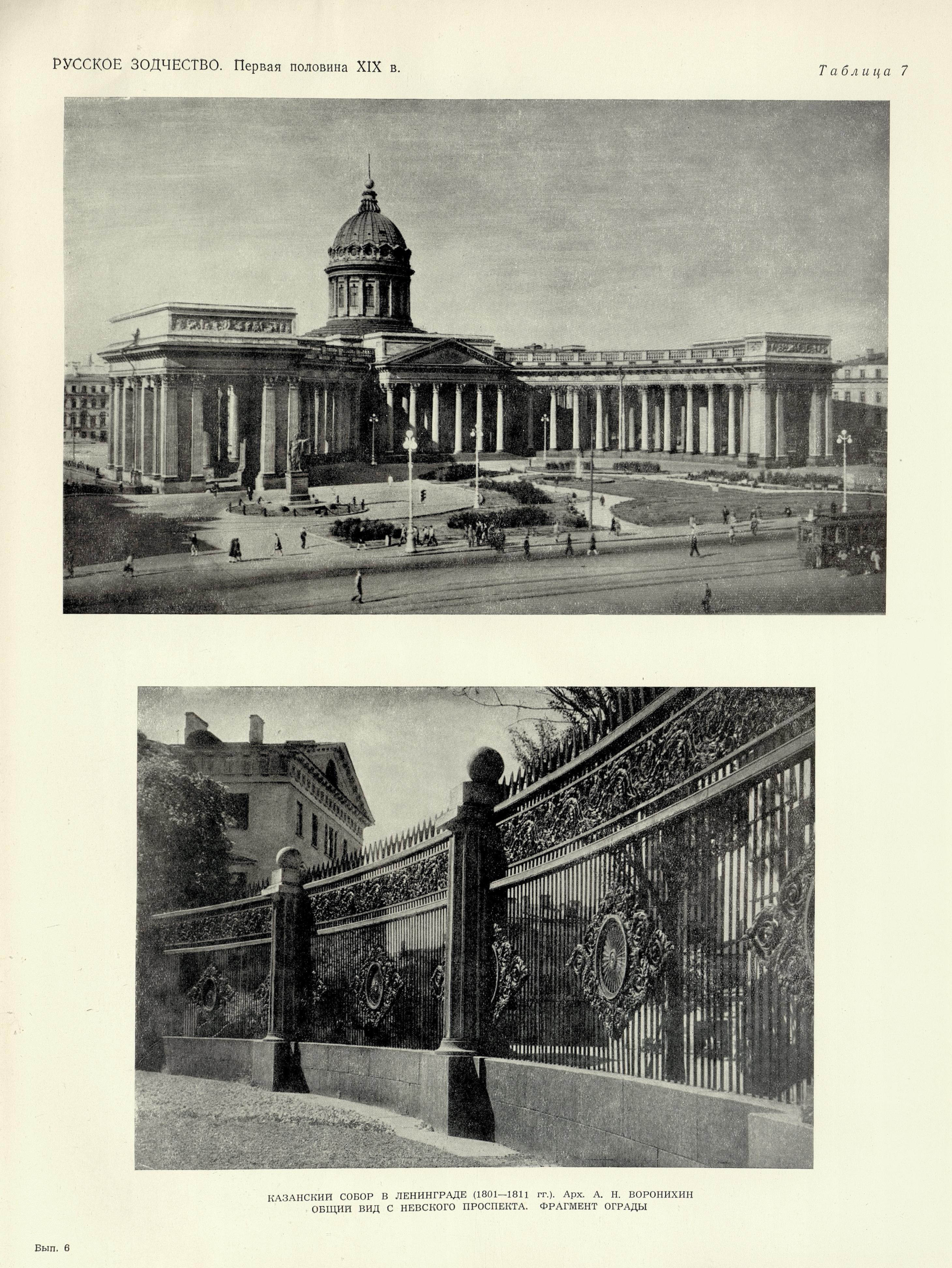

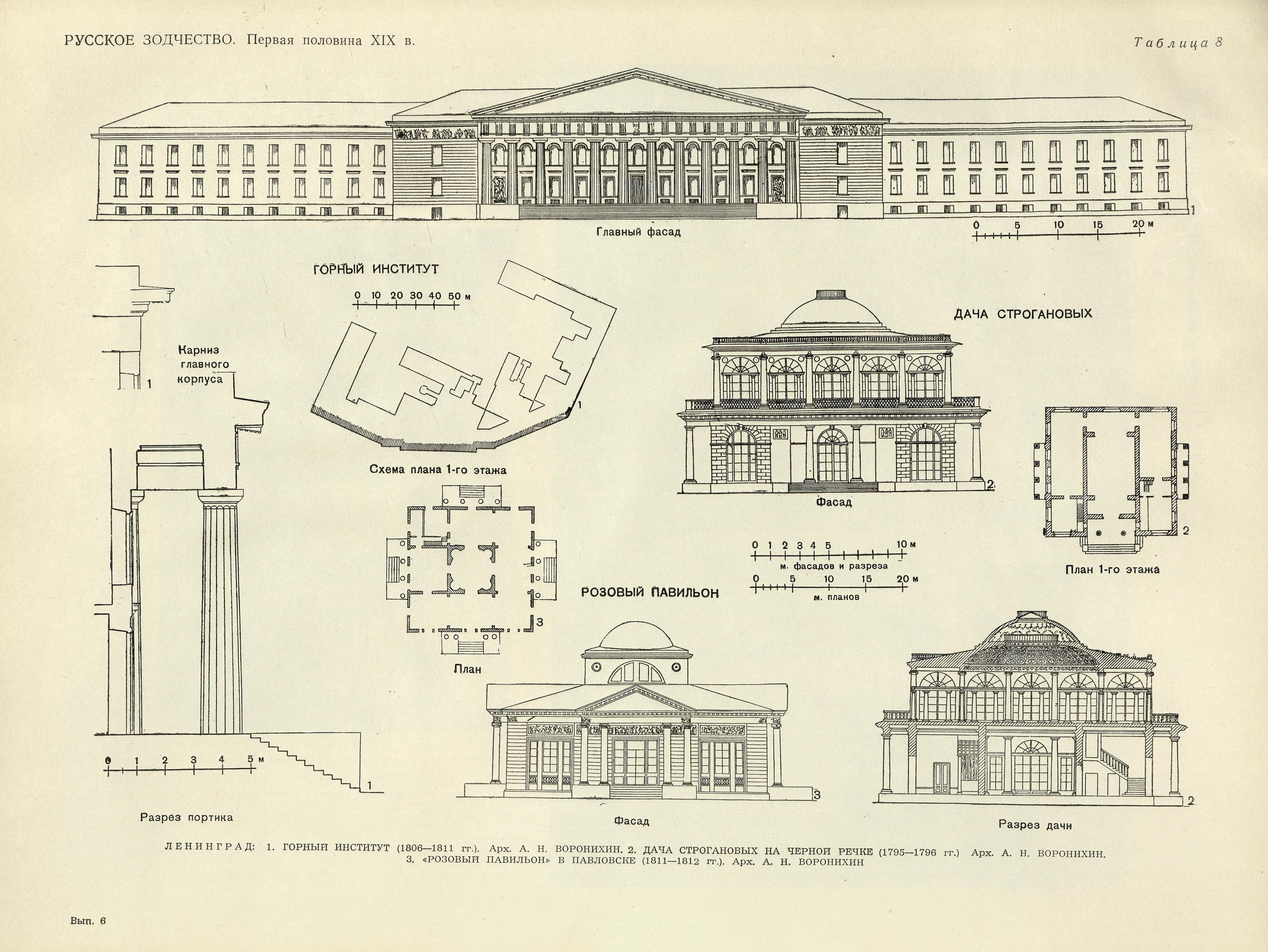

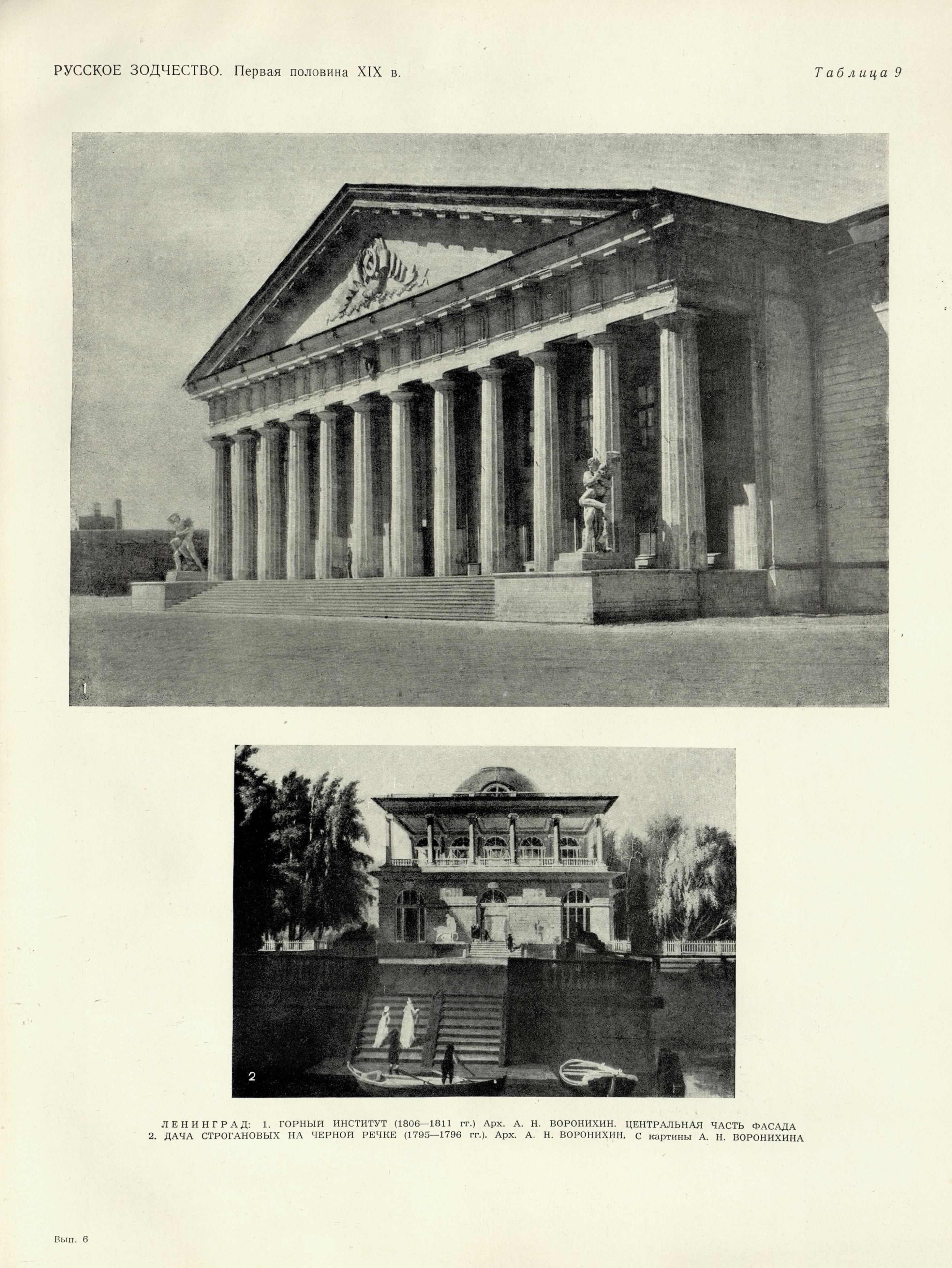

А. Н. Воронихин (1760—1814 гг.) уже в своей ранней работе, небольшом загородном доме для А. С. Строганова на Черной речке в Петербурге, выступает как сложившийся зодчий, с ярким, вполне индивидуальным художественным лицом. Позднее, в своих крупнейших монументальных произведениях — Казанском соборе и Горном институте в Петербурге, он проявил себя как зрелый мастер крупного городского ансамбля. Строительством Казанского собора было положено начало созданию ряда парадных ансамблей Невского проспекта. В архитектурном ансамбле Казанского собора Воронихин создал единую композицию парадной городской площади, торжественно раскрывающейся на центральную магистраль. Большое градостроительное содержание заложено также в композиции здания Горного института, расположенного близ устья Невы, замыкающего архитектурную панораму набережных и создающего парадный подход к центру столицы с моря.

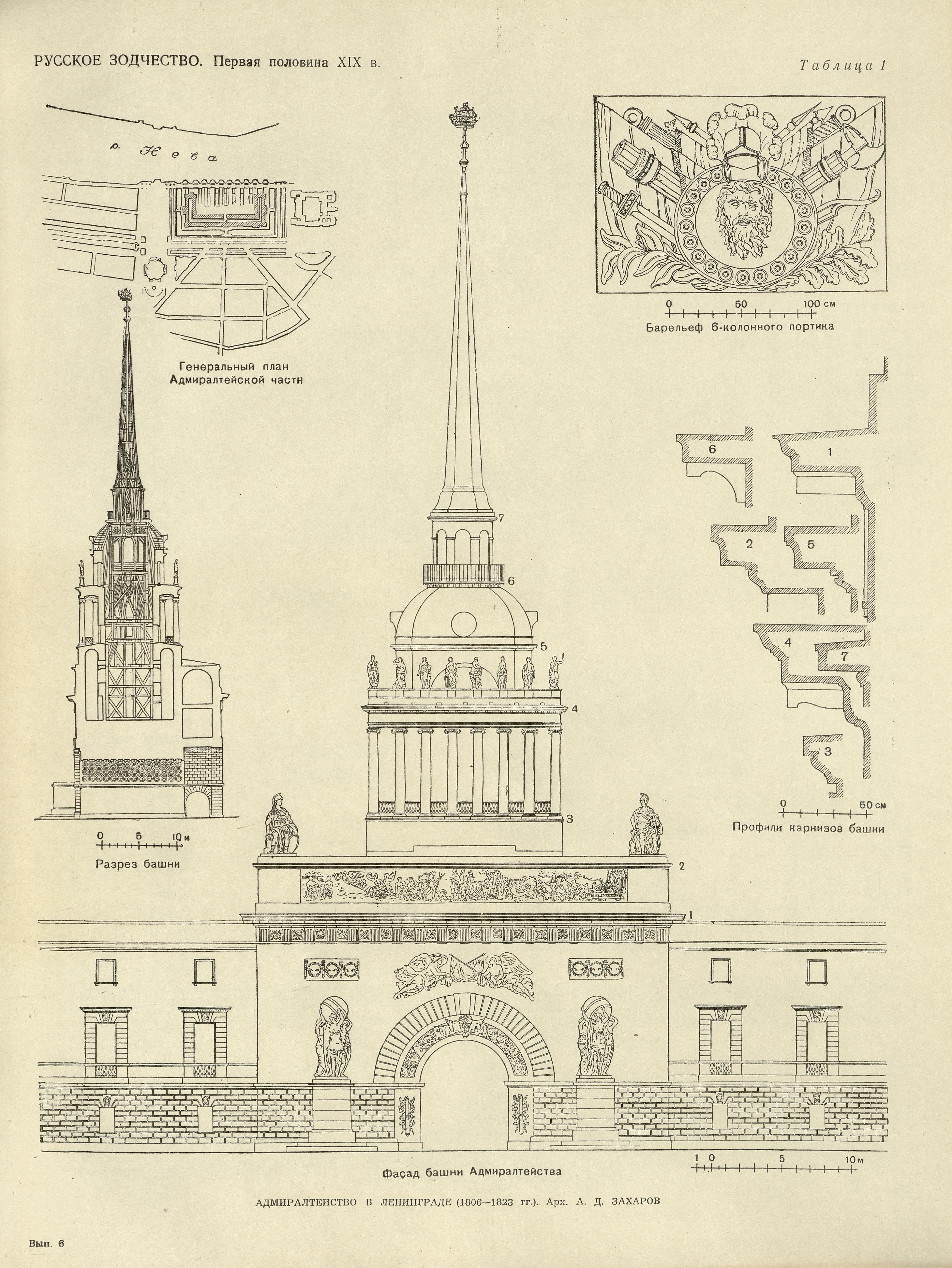

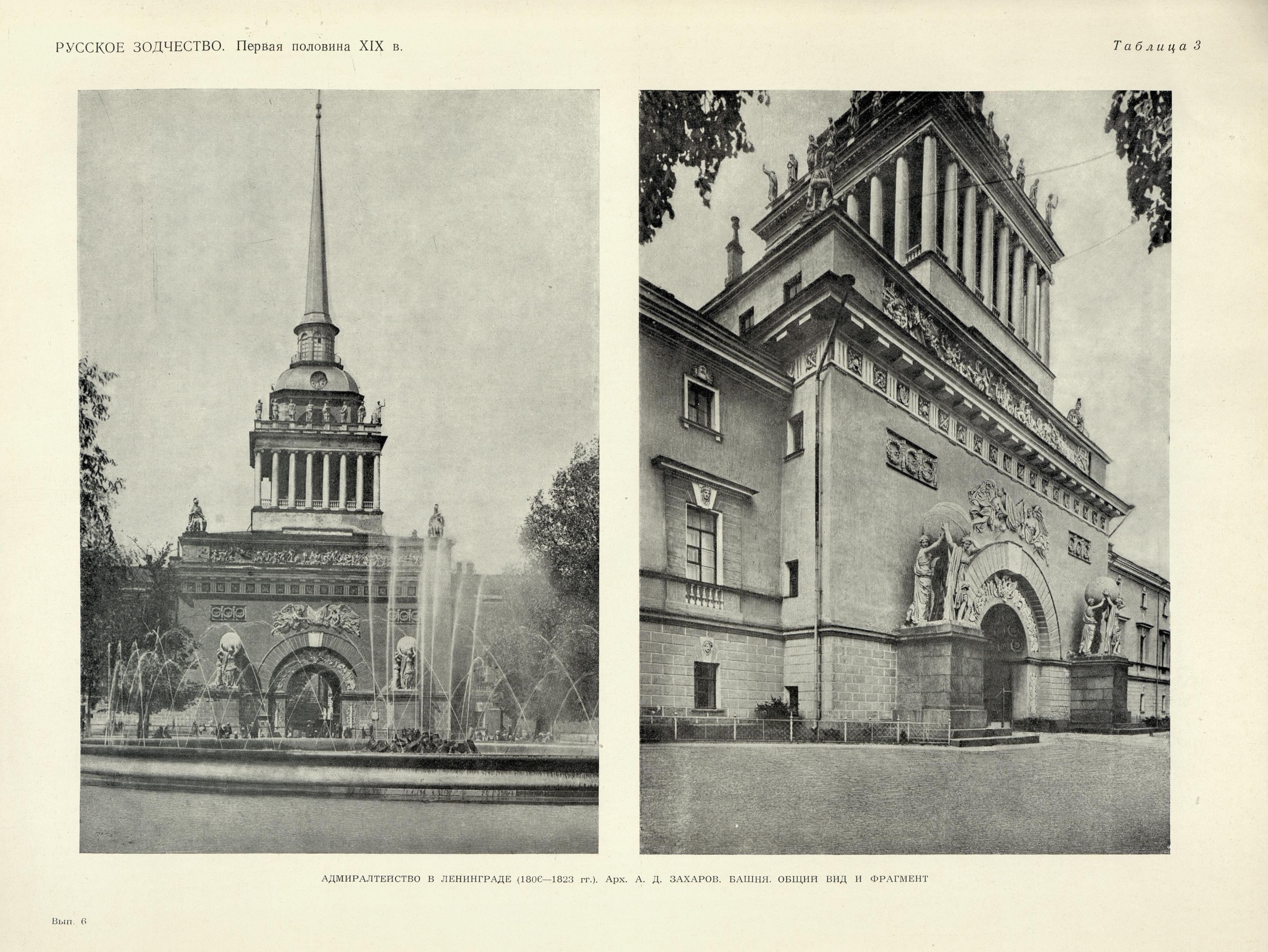

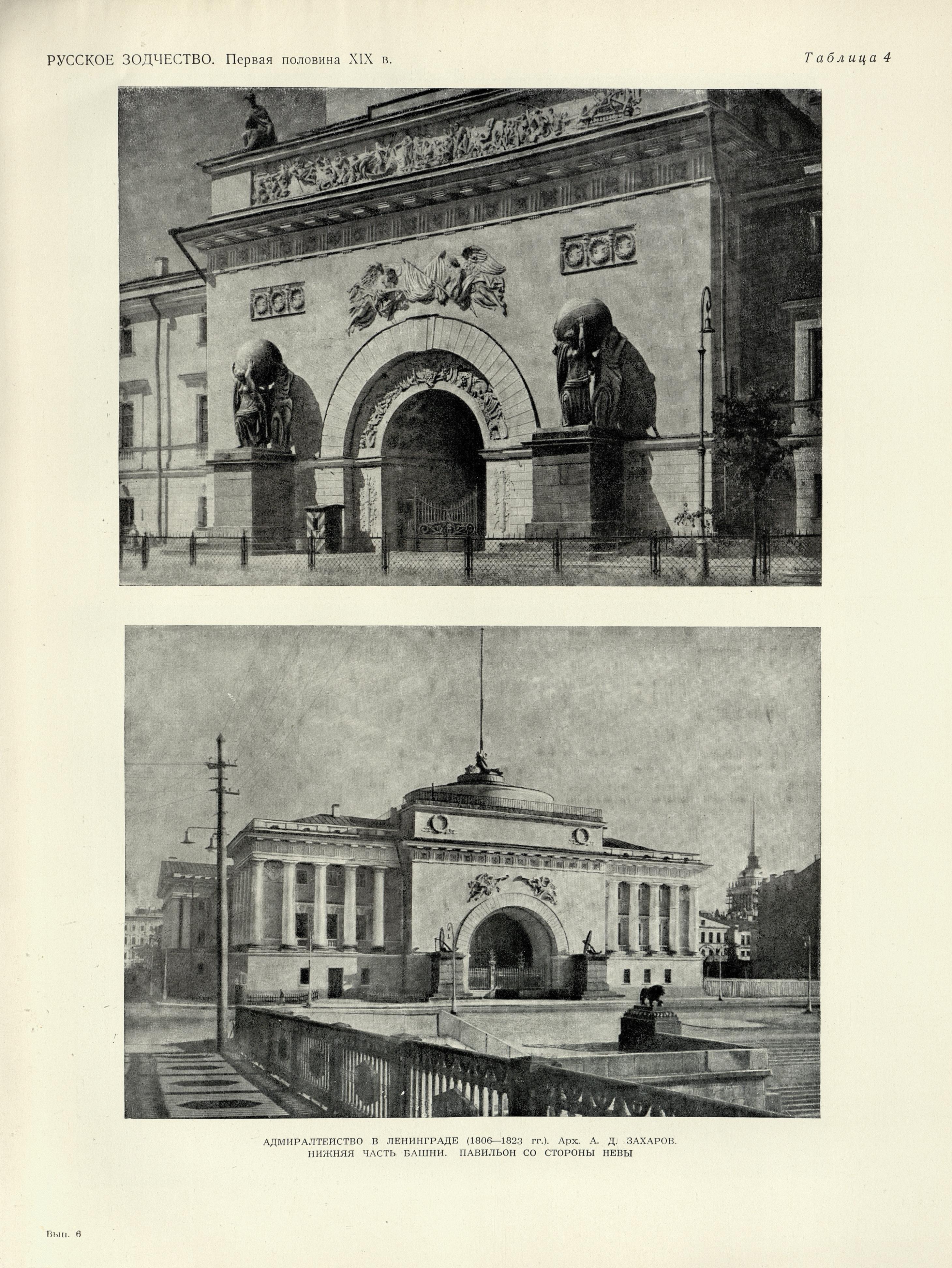

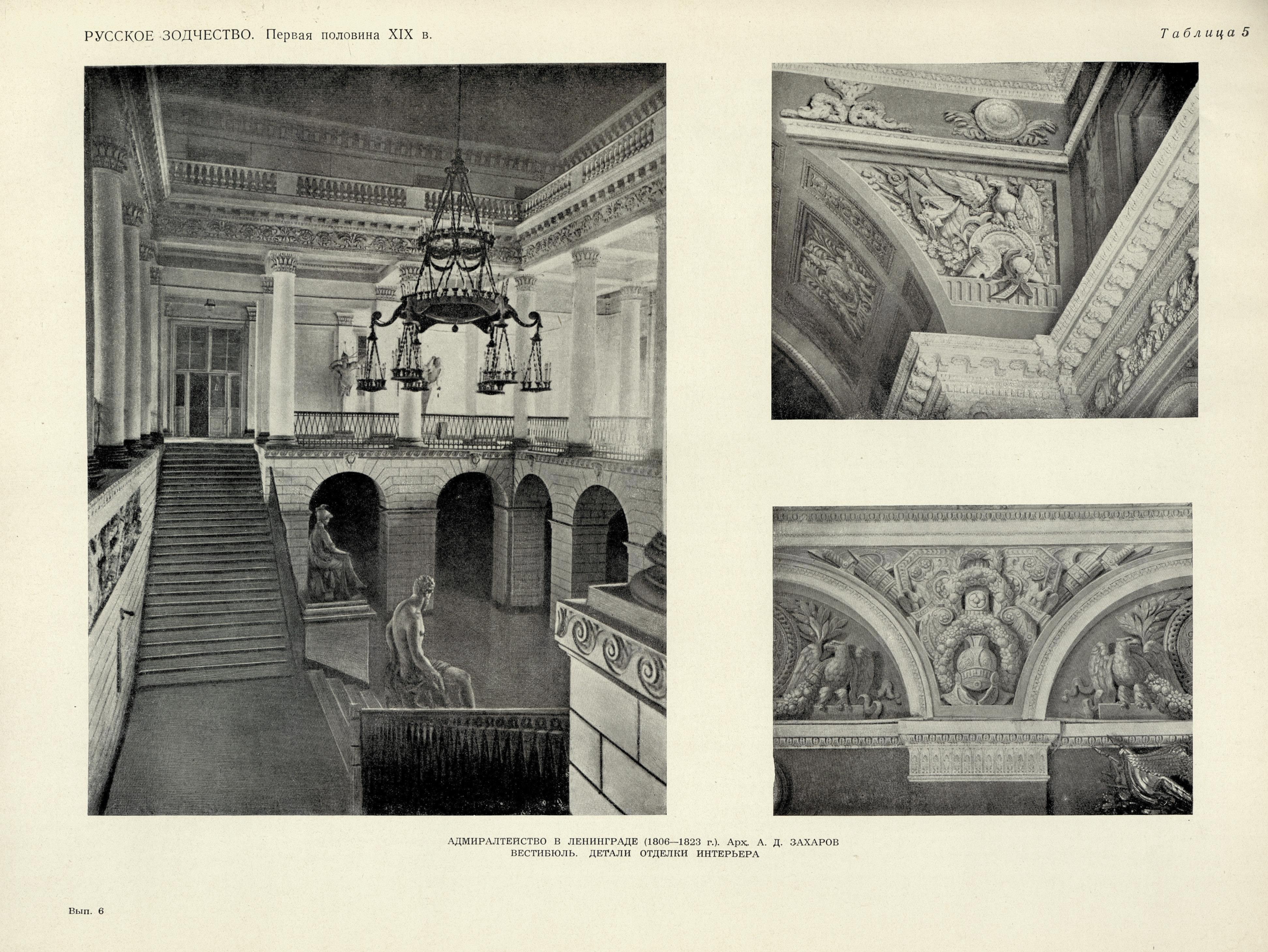

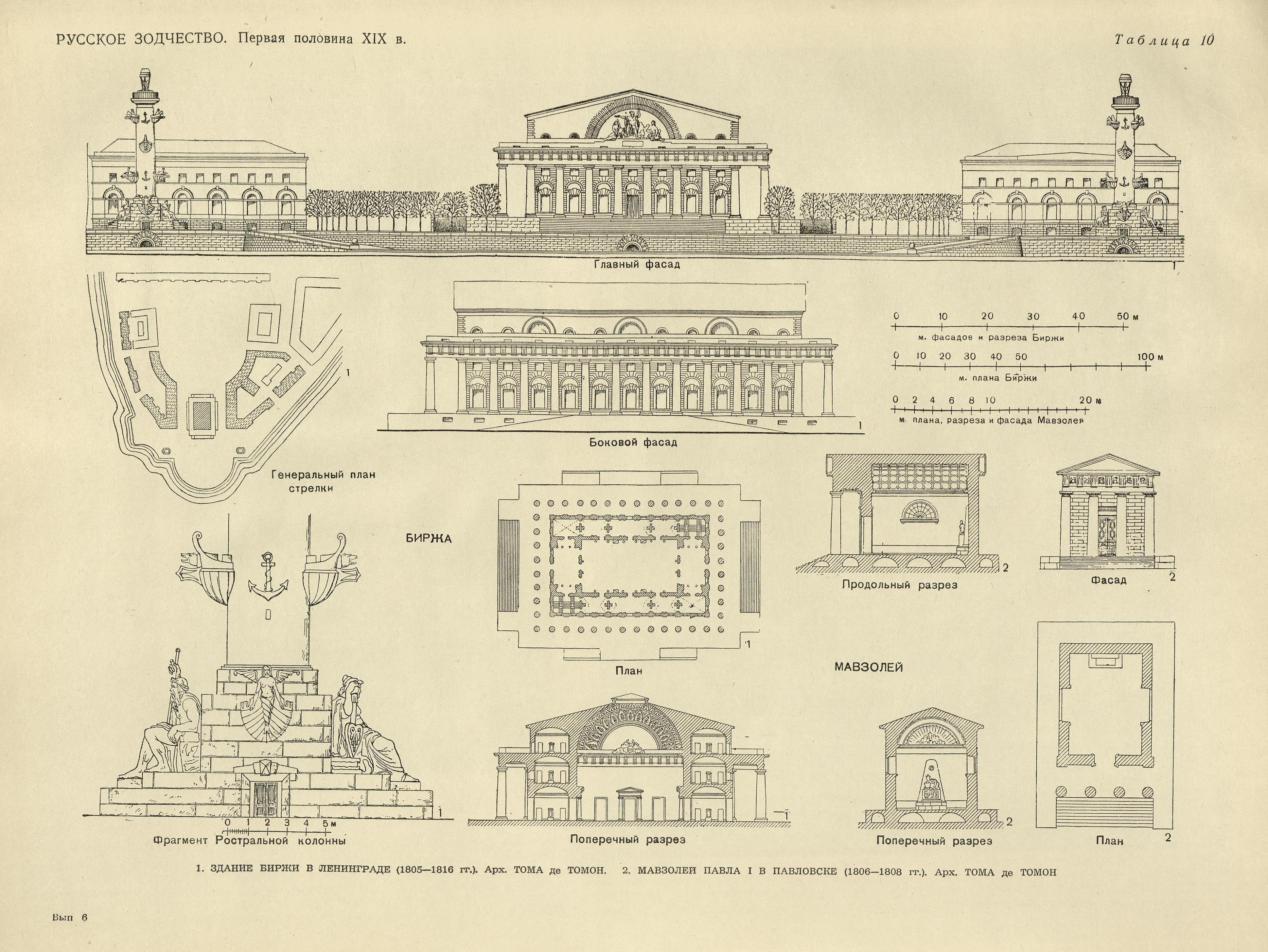

Творчество А. Д. Захарова (1761 —1811 гг.), и прежде всего реконструкция старого здания Адмиралтейства, знаменует собой высший этап развития классической школы в русской архитектуре. В перестроенном им здании Адмиралтейства, которое является одним из самых выдающихся сооружений в мировом зодчестве, он создал композиционный узел грандиозного ансамбля, объединяющего систему трех площадей центра столицы, Неву и три лучевых проспекта, в том числе и Невский. С именем Захарова связана также и композиция стрелки Васильевского острова с центральным зданием Биржи, построенным по проекту архитектора Томона.

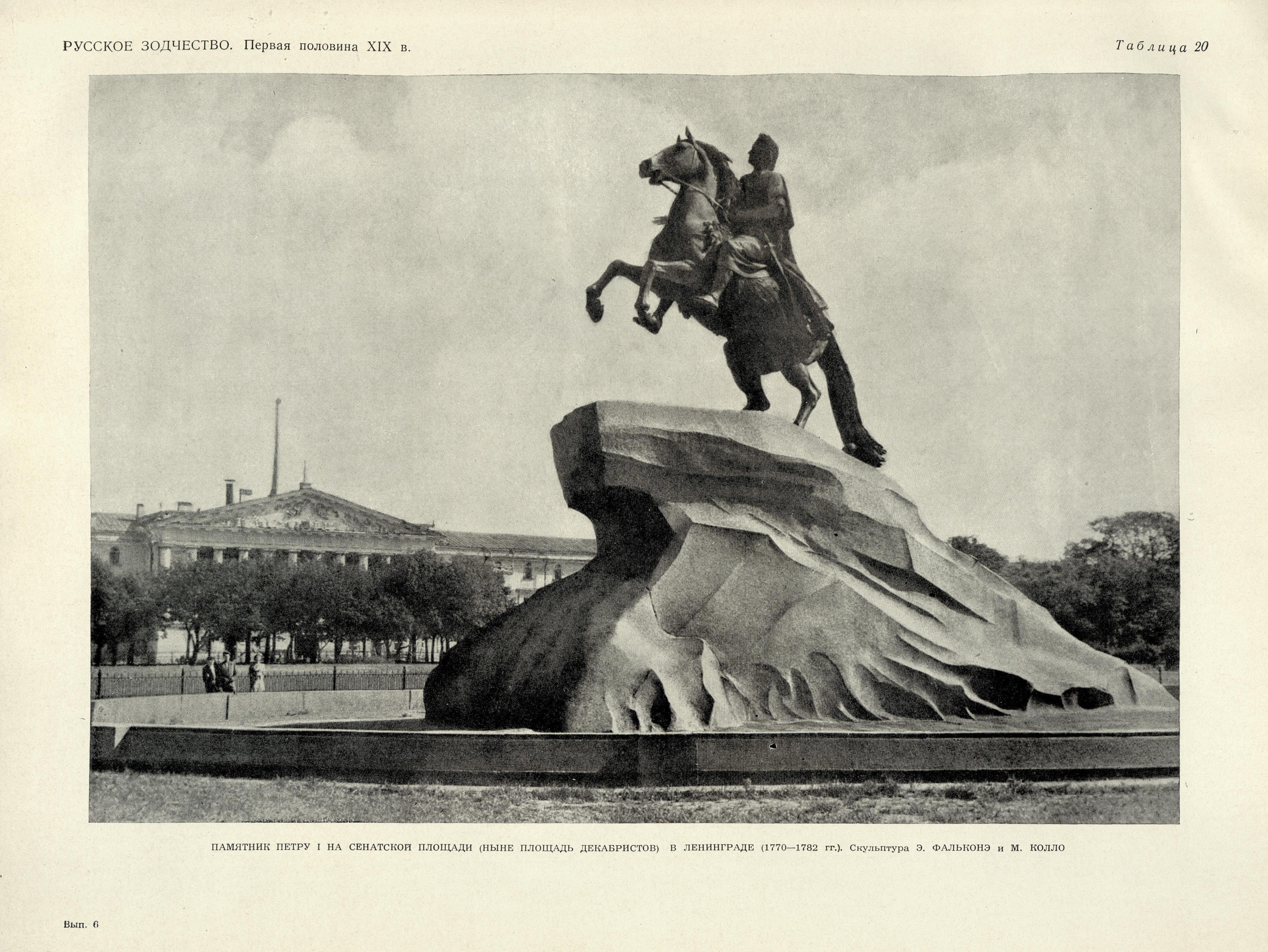

Величественный архитектурный ансамбль центра столицы, созданный гениальным Захаровым путем реконструкции здания Адмиралтейства и планировки стрелки Васильевского острова, получил дальнейшее развитие в последующей монументальной застройке Дворцовой, Адмиралтейской и Сенатской площадей.

В создании замечательных ансамблей Петербурга огромный вклад сделан выдающимися архитекторами К. И. Росси и В. П. Стасовым.

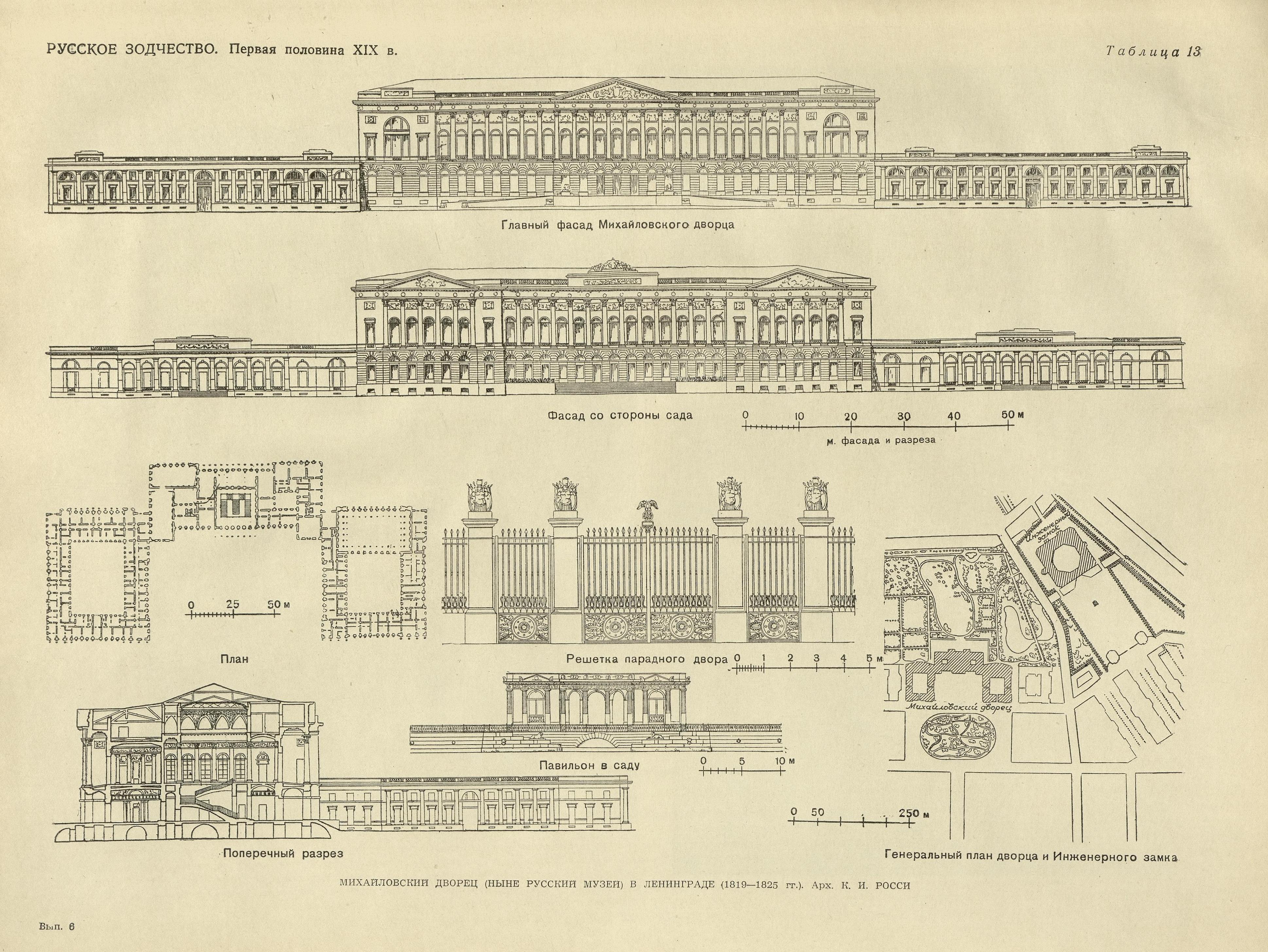

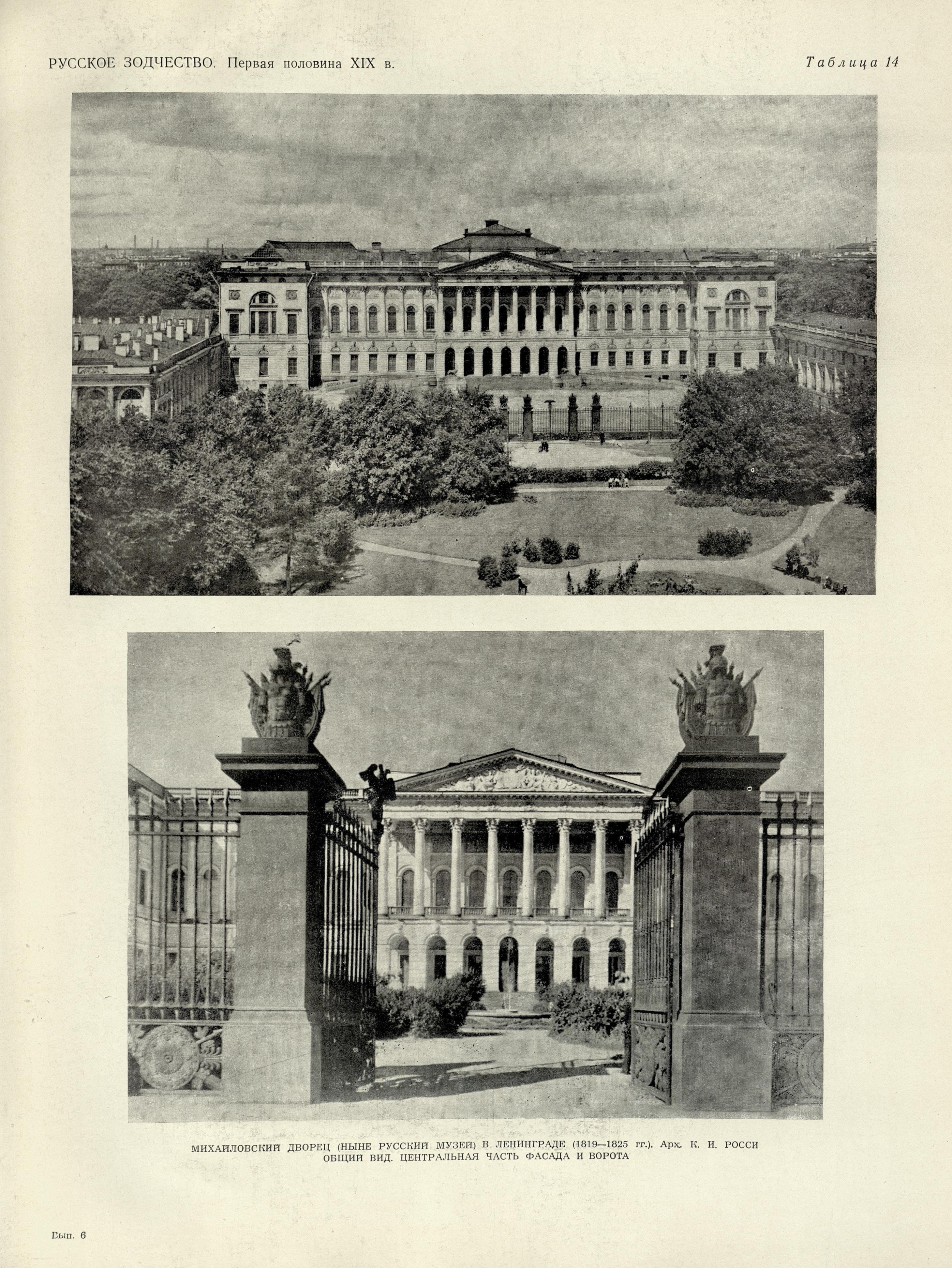

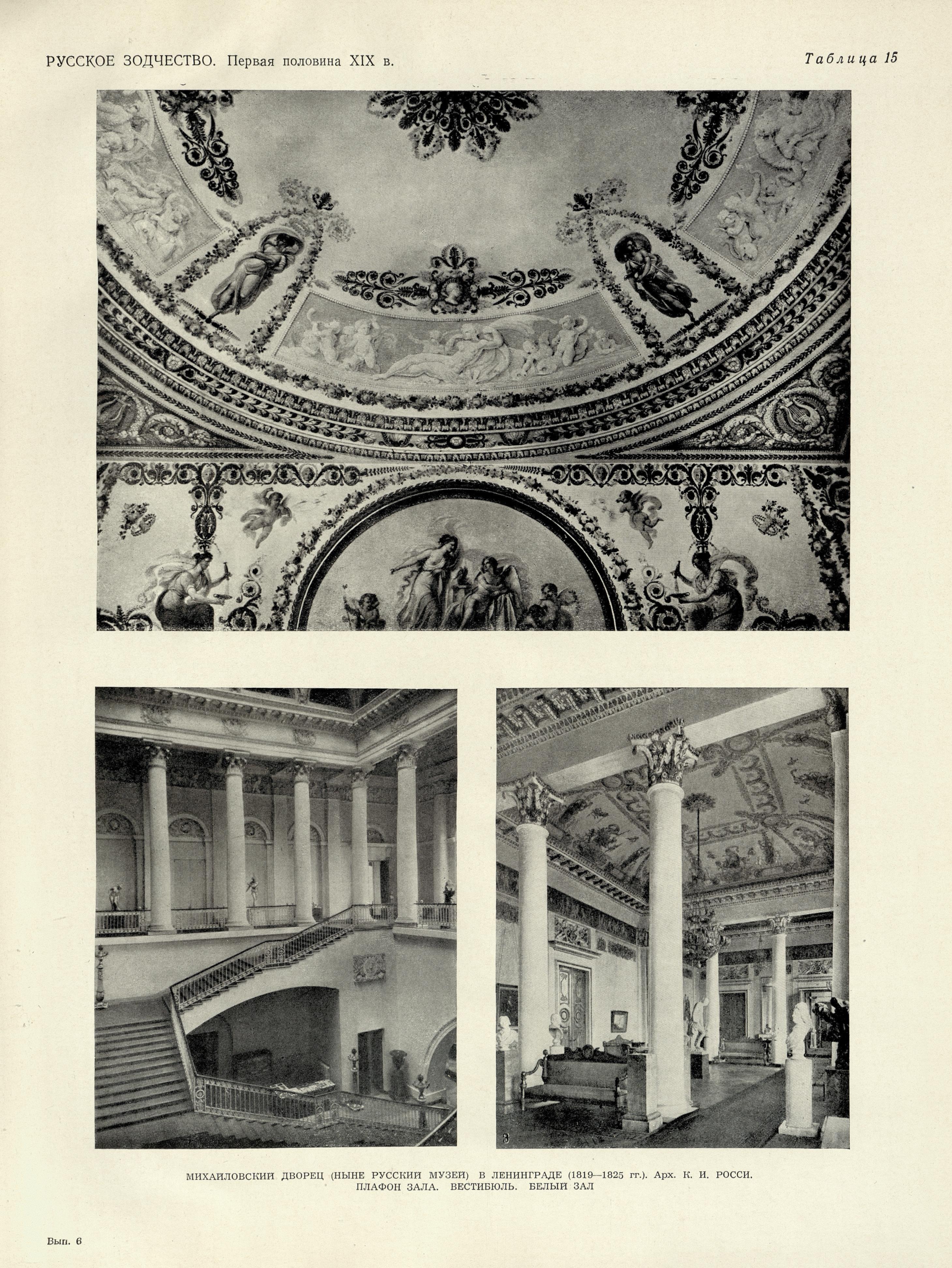

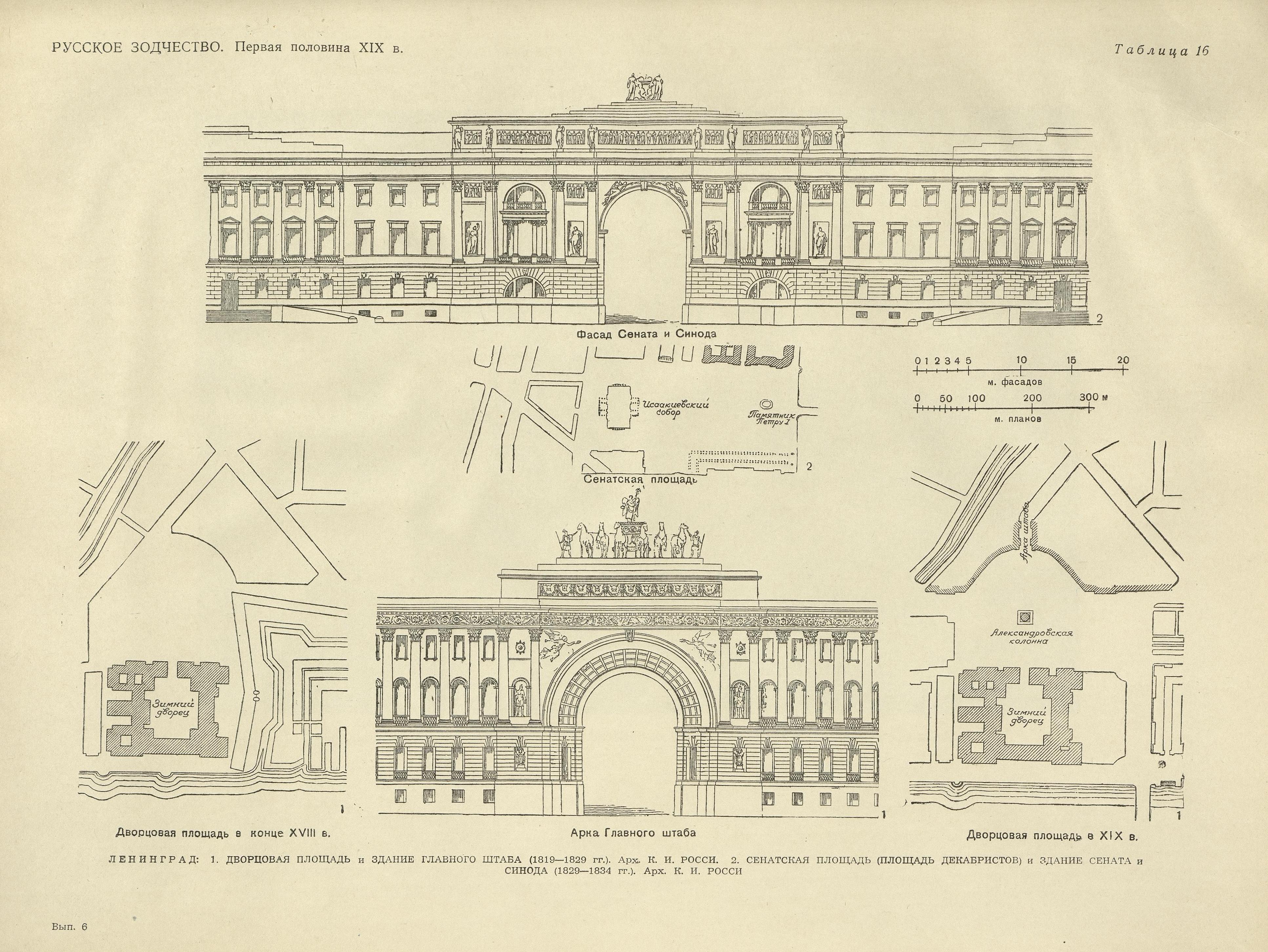

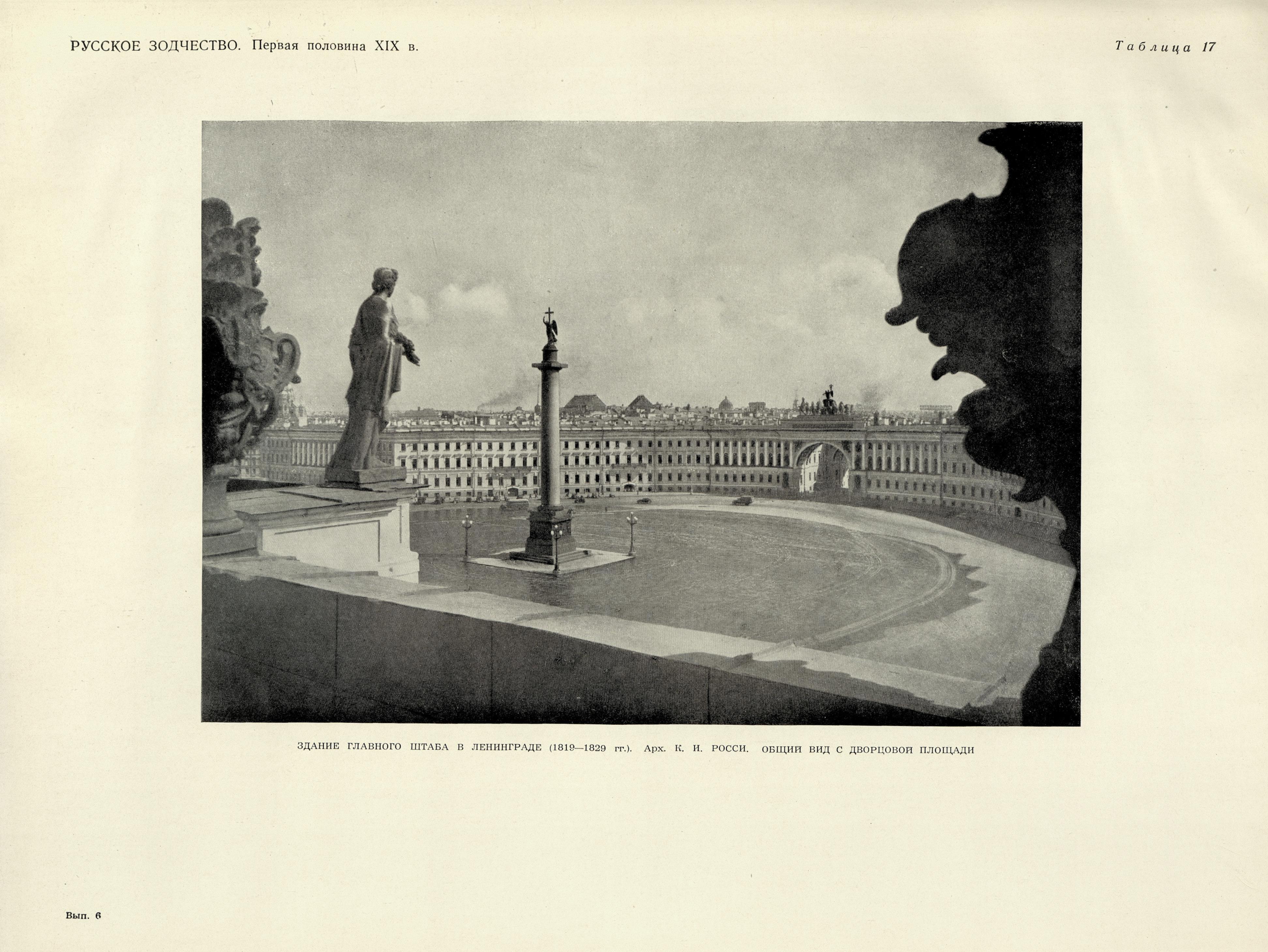

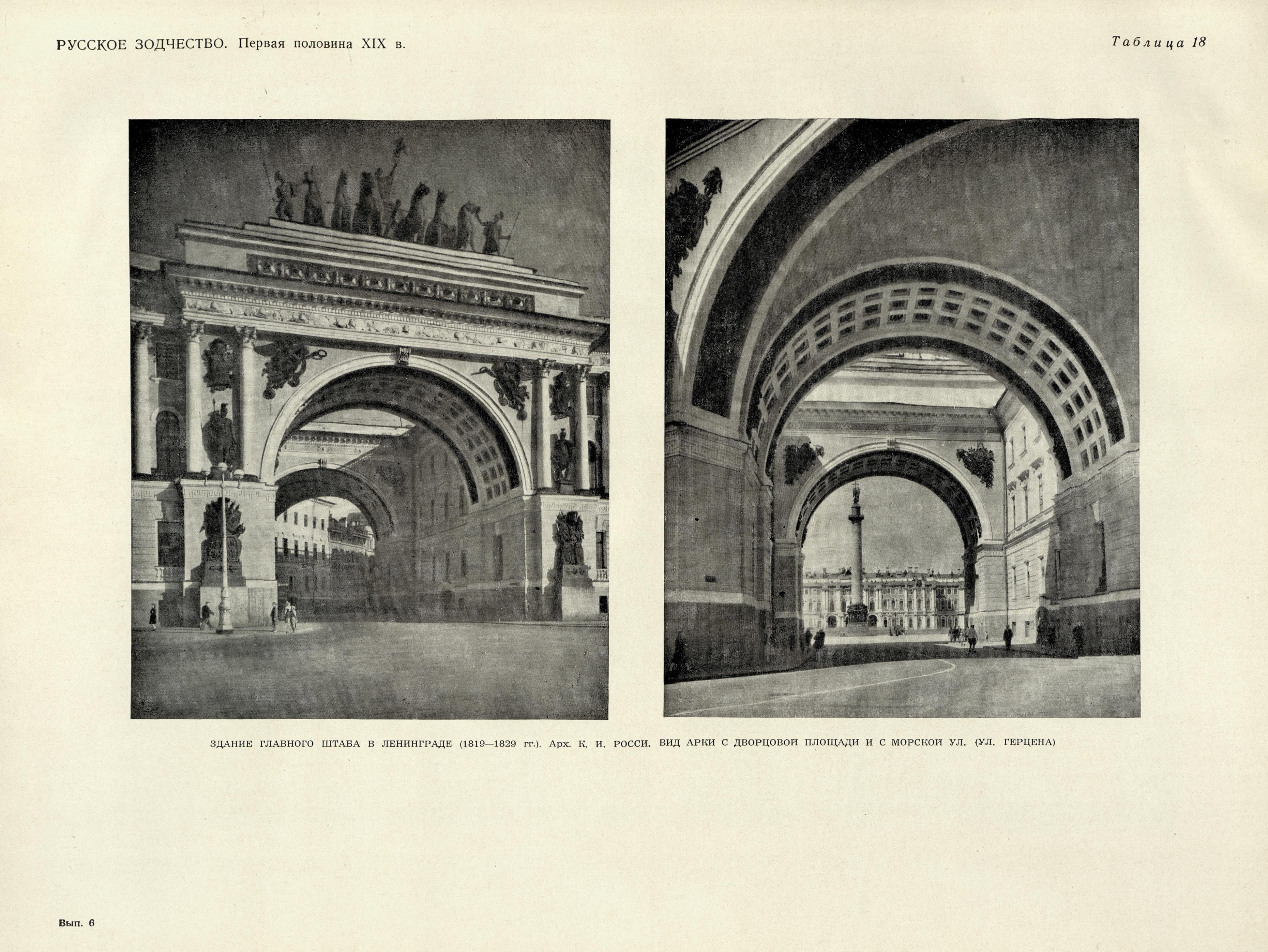

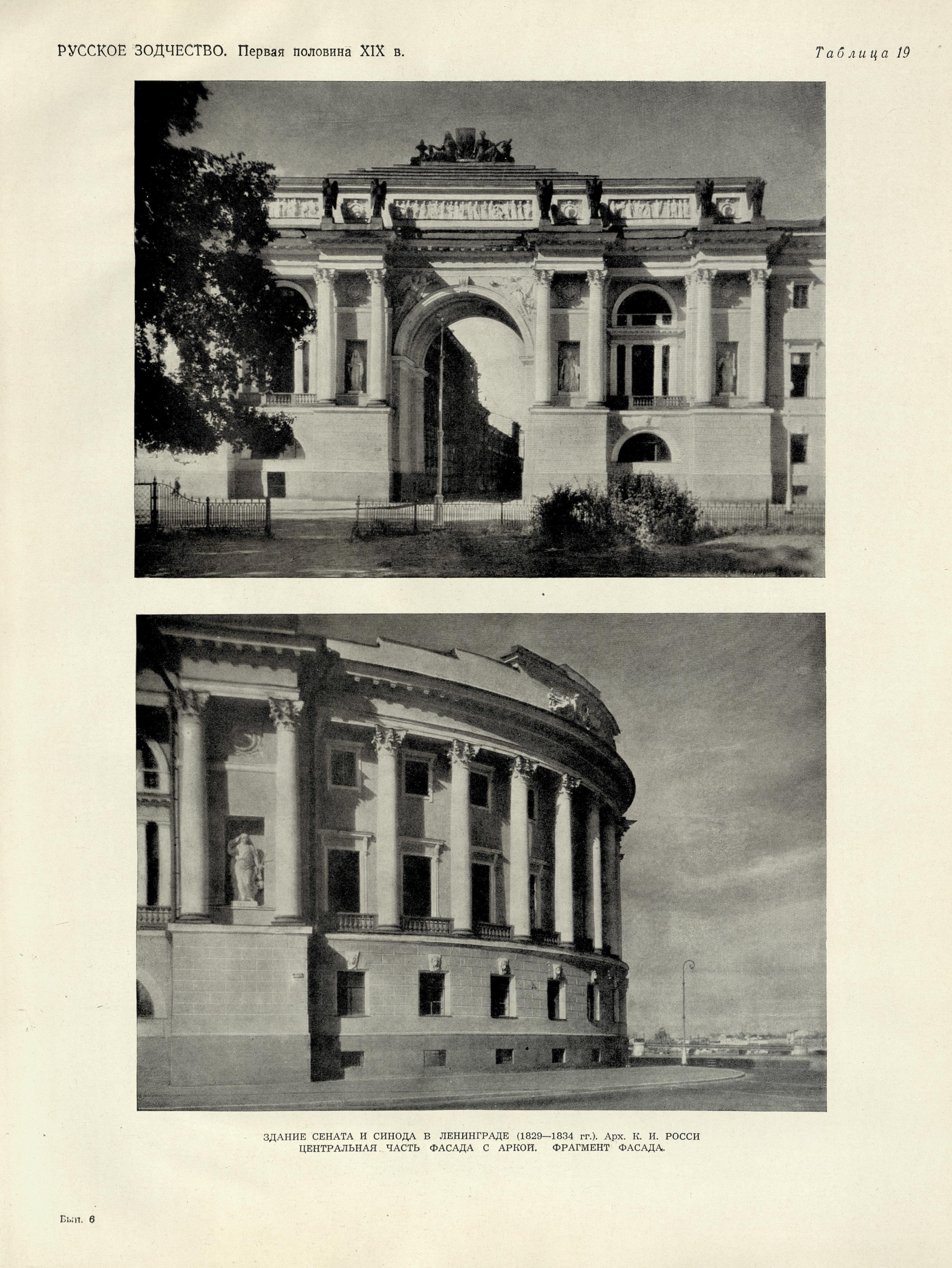

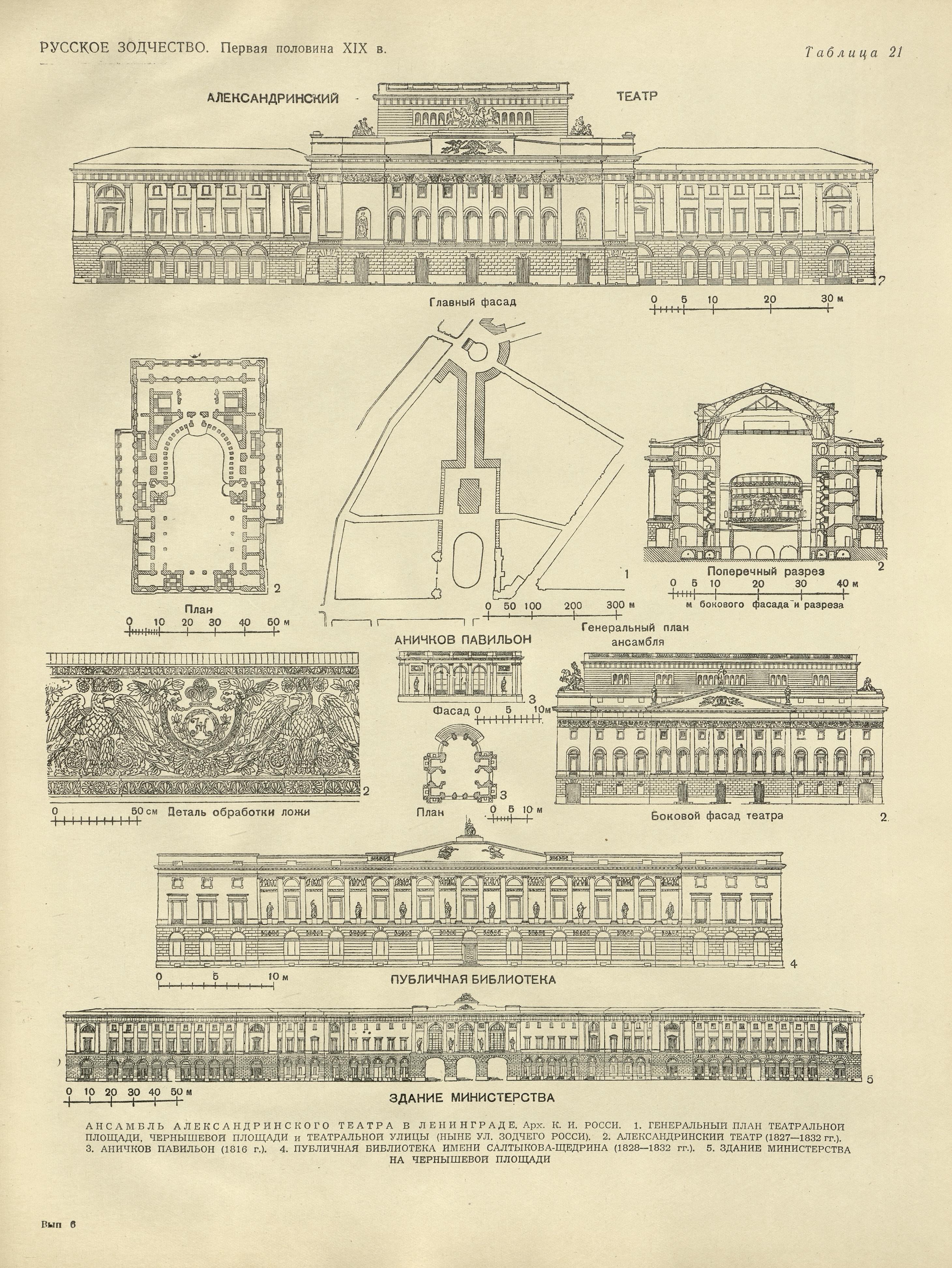

В архитектурных ансамблях, созданных К. И. Росси (1775—1849 гг.), получили свое завершение высокие градостроительные традиции русской архитектуры предшествующего периода. Выстроенные по проектам Росси Михайловский дворец (ныне Русский музей), здание Главного штаба с Триумфальной аркой, создавшей торжественный въезд на Дворцовую площадь, Театральная площадь и Александринский театр с примыкающей к нему Театральной улицей (ныне ул. Росси), здания Сената и Синода на Сенатской площади (ныне площадь Декабристов) — все эти сооружения создали тот единый художественный стиль, парадный, триумфальный характер центральных площадей и улиц Петербурга, который по праву закрепил за ним славу одного из самых красивых городов мира.

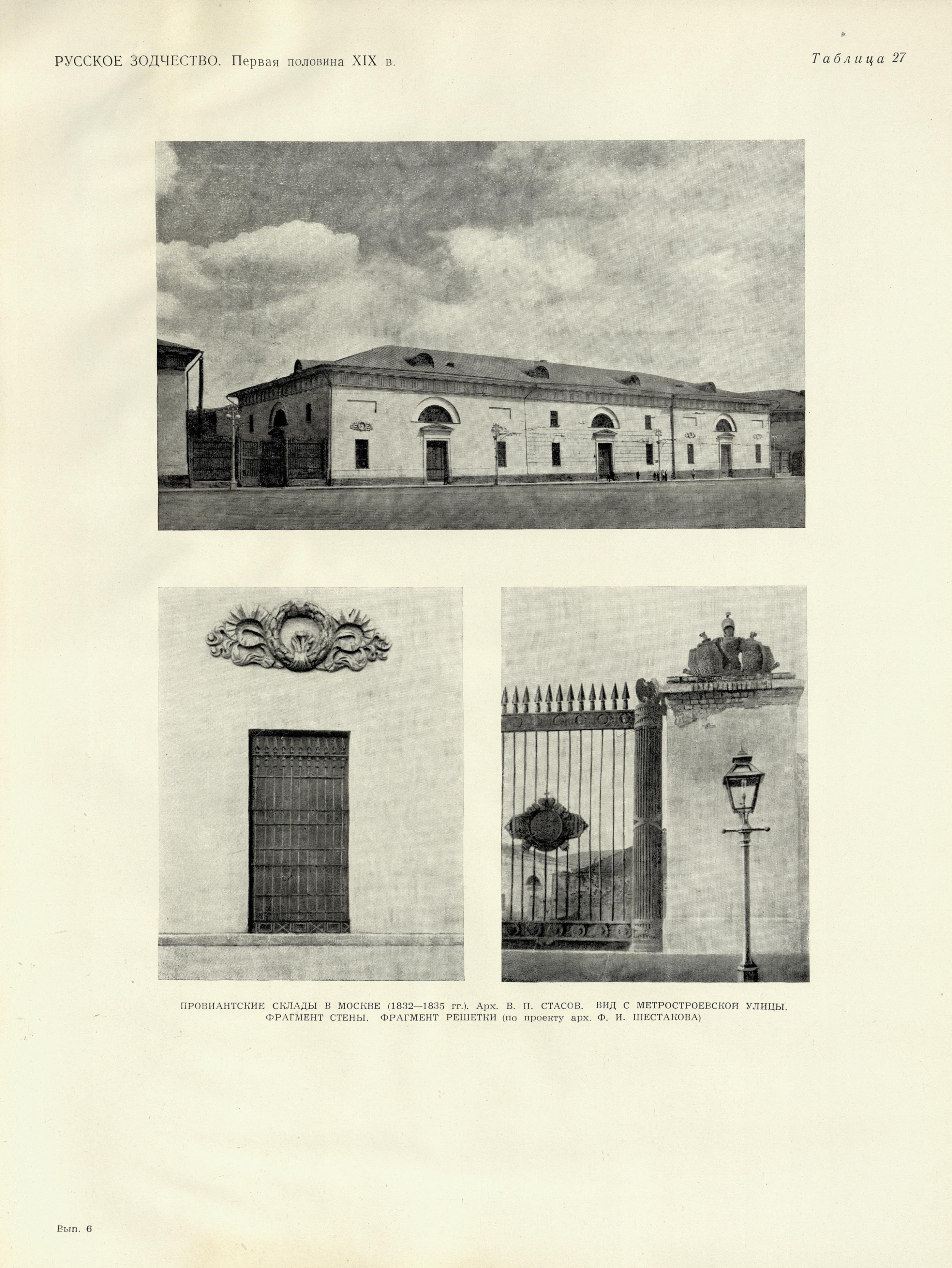

Творчество архитектора В. П. Стасова (1769—1848 гг.) относится к последнему, заключительному периоду развития классической школы в русской архитектуре XVIII—XIX веков. В своих лучших произведениях он продолжал развивать традиции Баженова, Казакова, Захарова. Как и его гениальные предшественники, Стасов стремился к монументальности и простоте архитектурной композиции, выявлению простых объемов средствами пластической выразительности. Это давало ему возможность делать богатой и выразительной гладкую плоскость стены при большой сдержанности в ее декоративном убранстве. Это можно видеть на примере одного из лучших произведений Стасова — здании Провиантских складов в Москве.

Огромное строительство в Москве после пожара 1812 года велось под наблюдением и по плану, разработанному Комиссией для строений, созданной в 1813 году. В Комиссии для строений были разработаны принципы и приемы городской планировки и застройки, типовые проекты жилых домов для массового строительства, что позволило московским зодчим того времени создать средствами массовой застройки художественно-целостные ансамбли улиц и площадей. Сохраняя главенство Кремля в ансамбле центра Москвы, разработанный Комиссией проект реконструкции города определил систему расположения центральных площадей, каждая из которых ориентировалась на Кремль. Композиционная связь новых площадей с Кремлем явилась своеобразным московским приемом построения архитектурного ансамбля города. В процессе реконструкции послепожарной Москвы новый облик получили главные площади и улицы города, где дворянская усадьба XVIII века уступила место городскому дому-особняку, вынесенному фасадом непосредственно на красную линию улицы.

Большую роль в создании нового архитектурного облика Москвы сыграло творчество последних выдающихся мастеров классического направления в русской архитектуре — О. И. Бове, Д. И. Жилярди и А. Г. Григорьева.

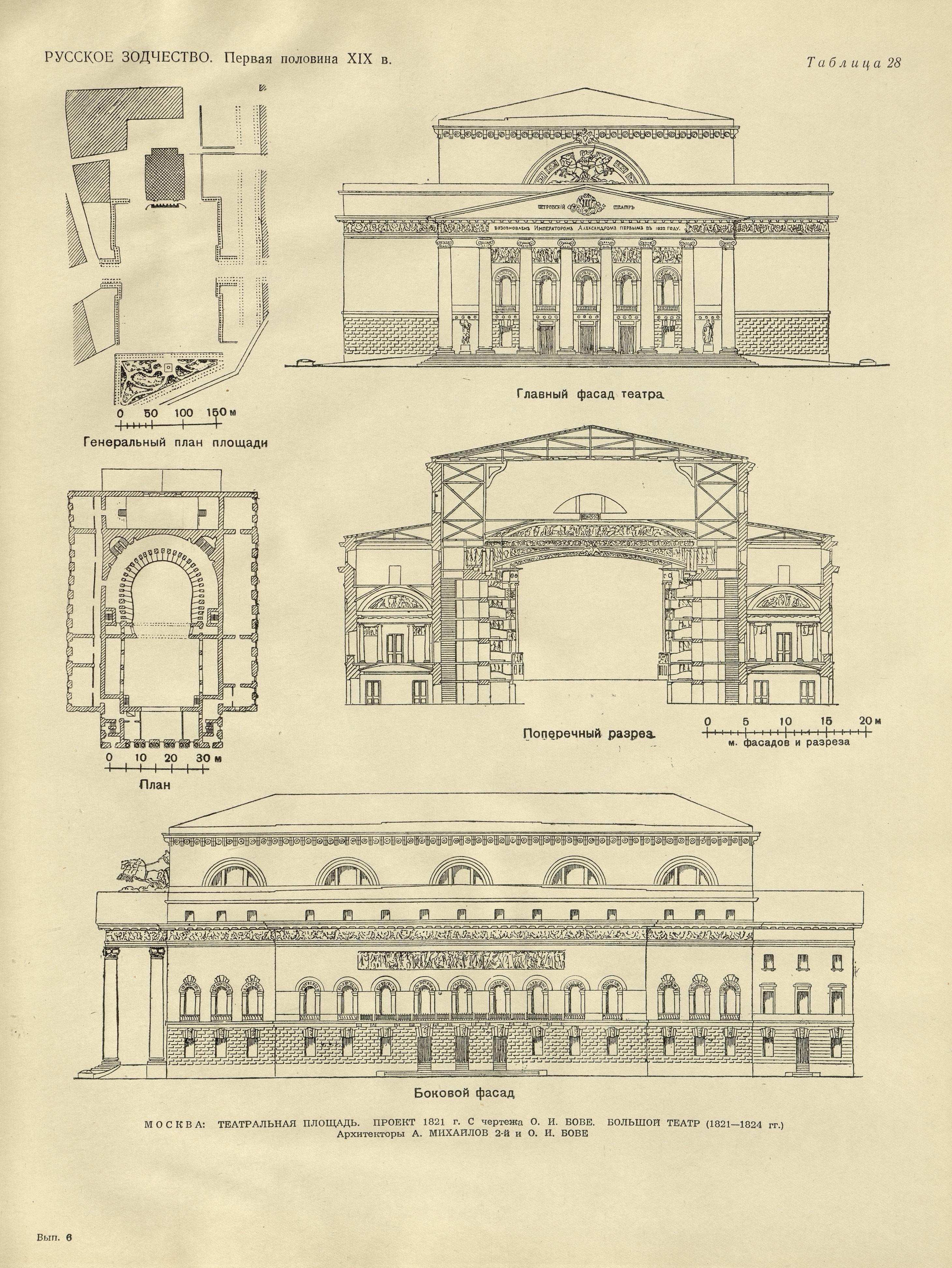

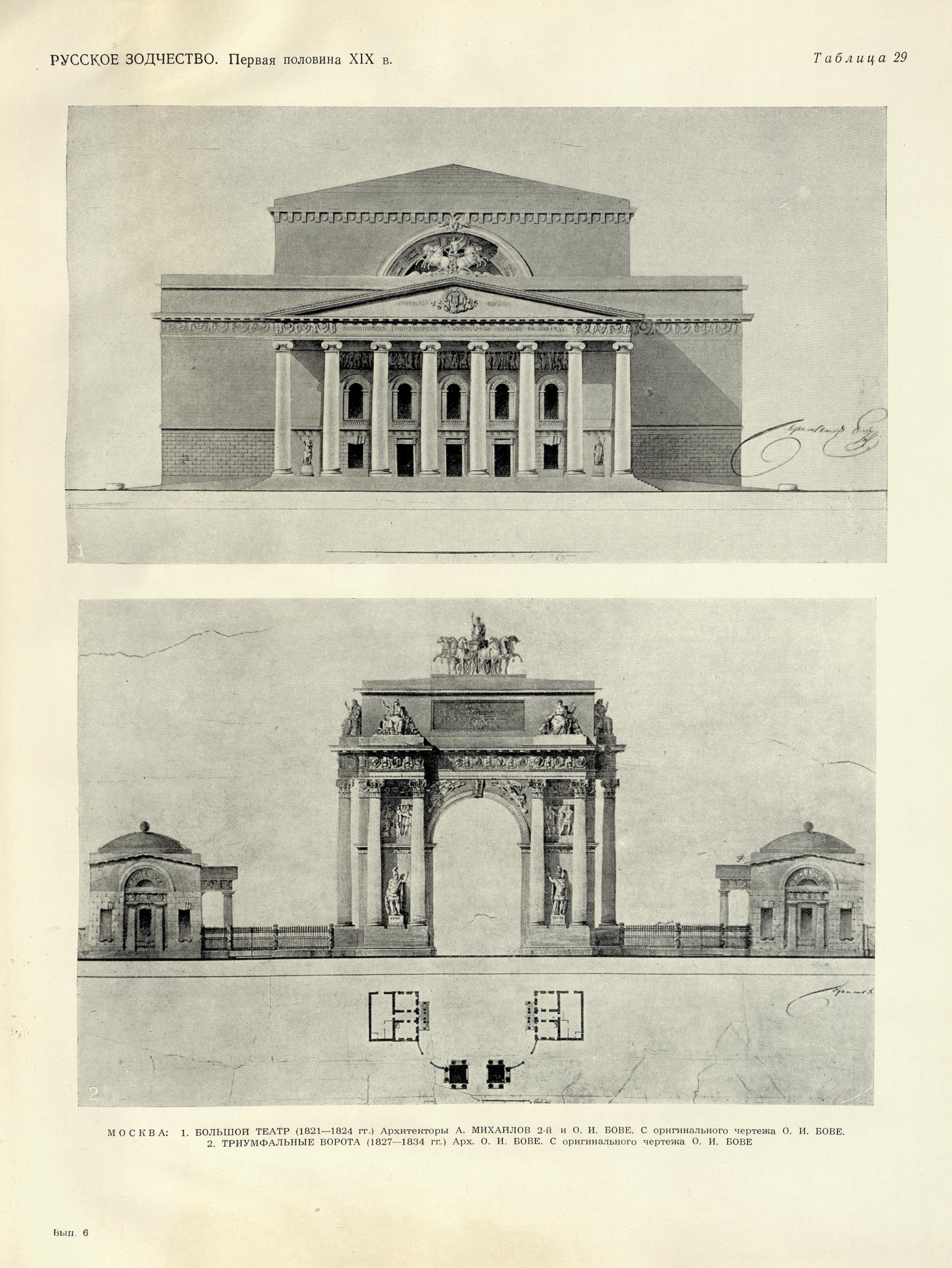

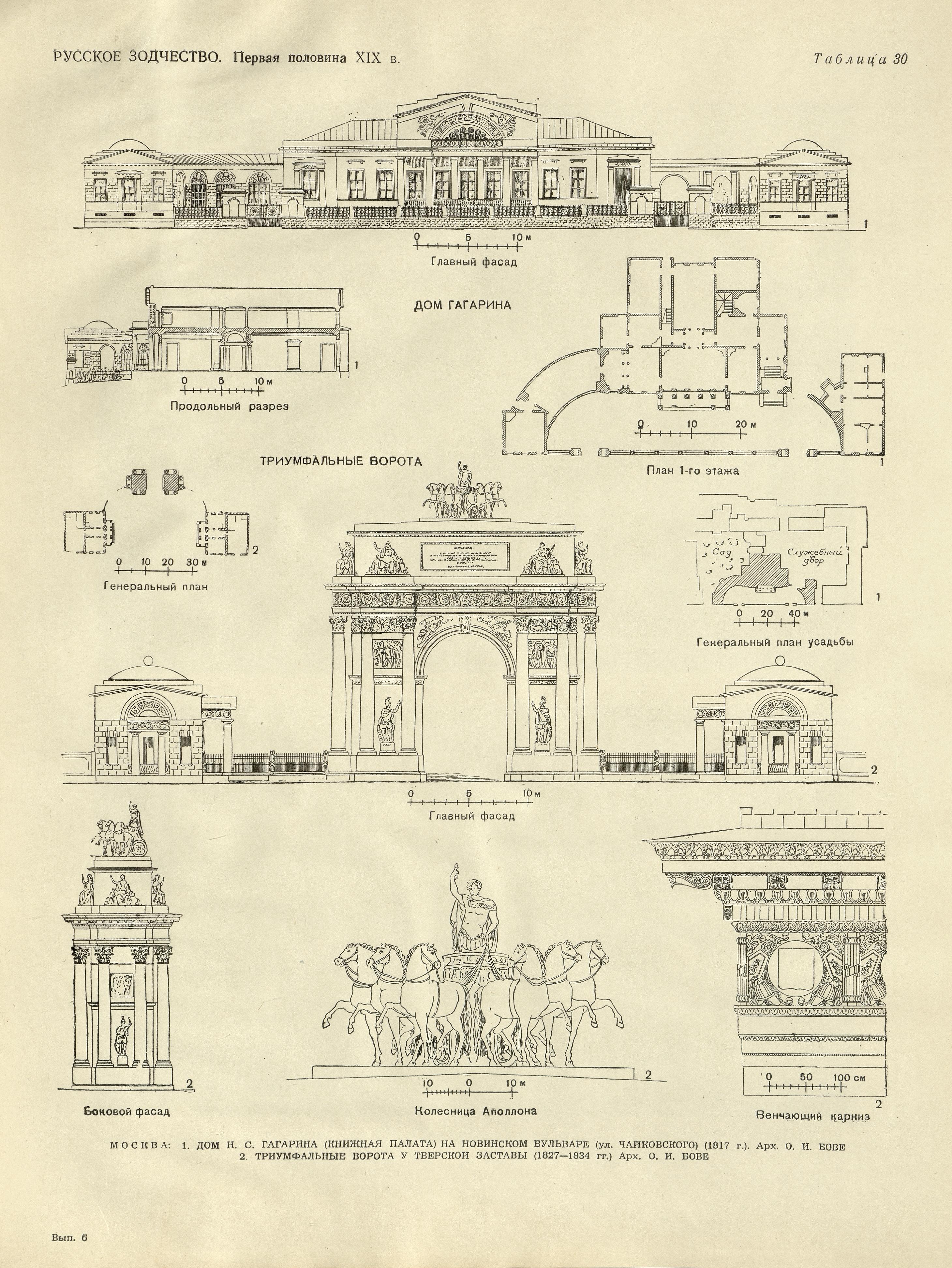

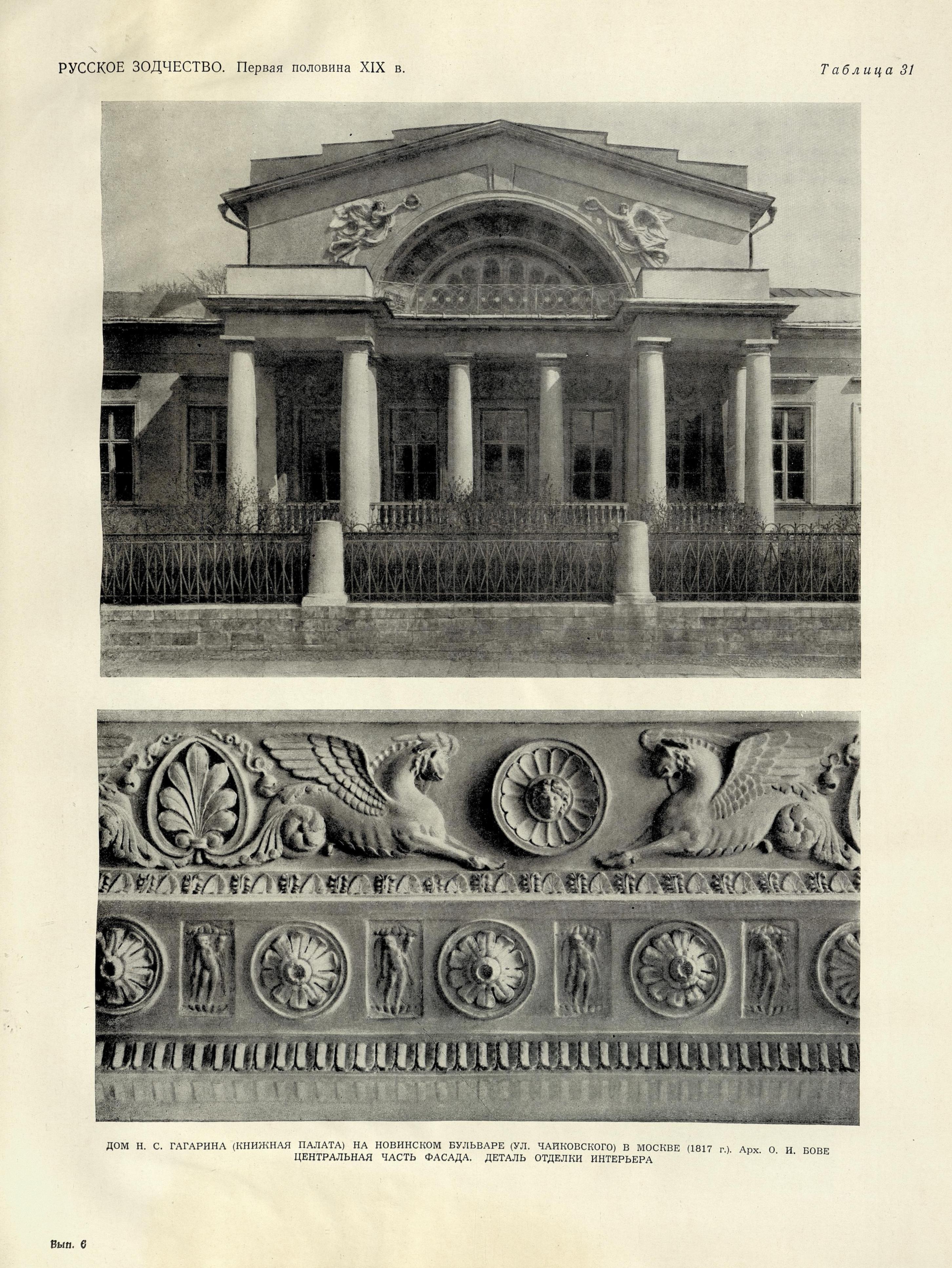

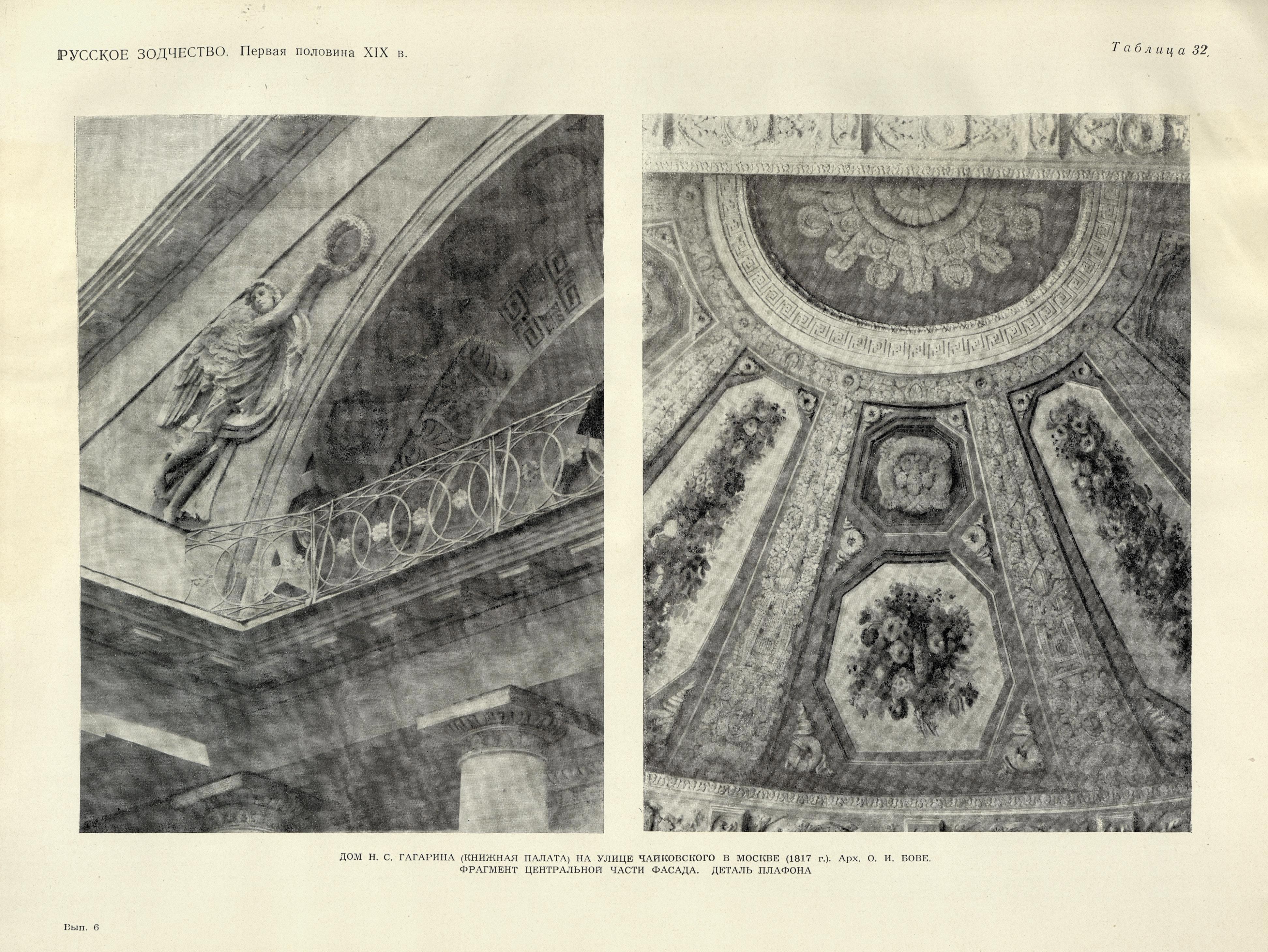

О. И. Бове (1784 —1834 гг.) возглавлял архитектурную группу Комиссии для строений и играл выдающуюся роль в разработке градостроительных принципов в новой застройке Москвы. Он следил за осуществлением в натуре этих принципов как при реконструкции отдельных площадей и улиц, так и в строительстве частных домов, все проекты которых утверждались в Комиссии. Бове реконструировал Красную площадь, расчистив ее от различных ветхих строений и перестроив здание Торговых рядов, чем создал открытое, парадно оформленное пространство перед Кремлем. С именем Бове связана также реконструкция Театральной площади, которую он включил в полукольцо площадей центра Москвы, а также первоначальное здание Большого театра, перестроенное впоследствии архитектором Кавосом. Одно из лучших произведений Бове — особняк Гагарина на Новинском бульваре (Книжная палата на улице Чайковского, разрушенная фашистскими бомбами в 1941 г.), в котором интимность, присущая жилому дому, прекрасно сочеталась с общей торжественной парадностью архитектурной композиции всего ансамбля.

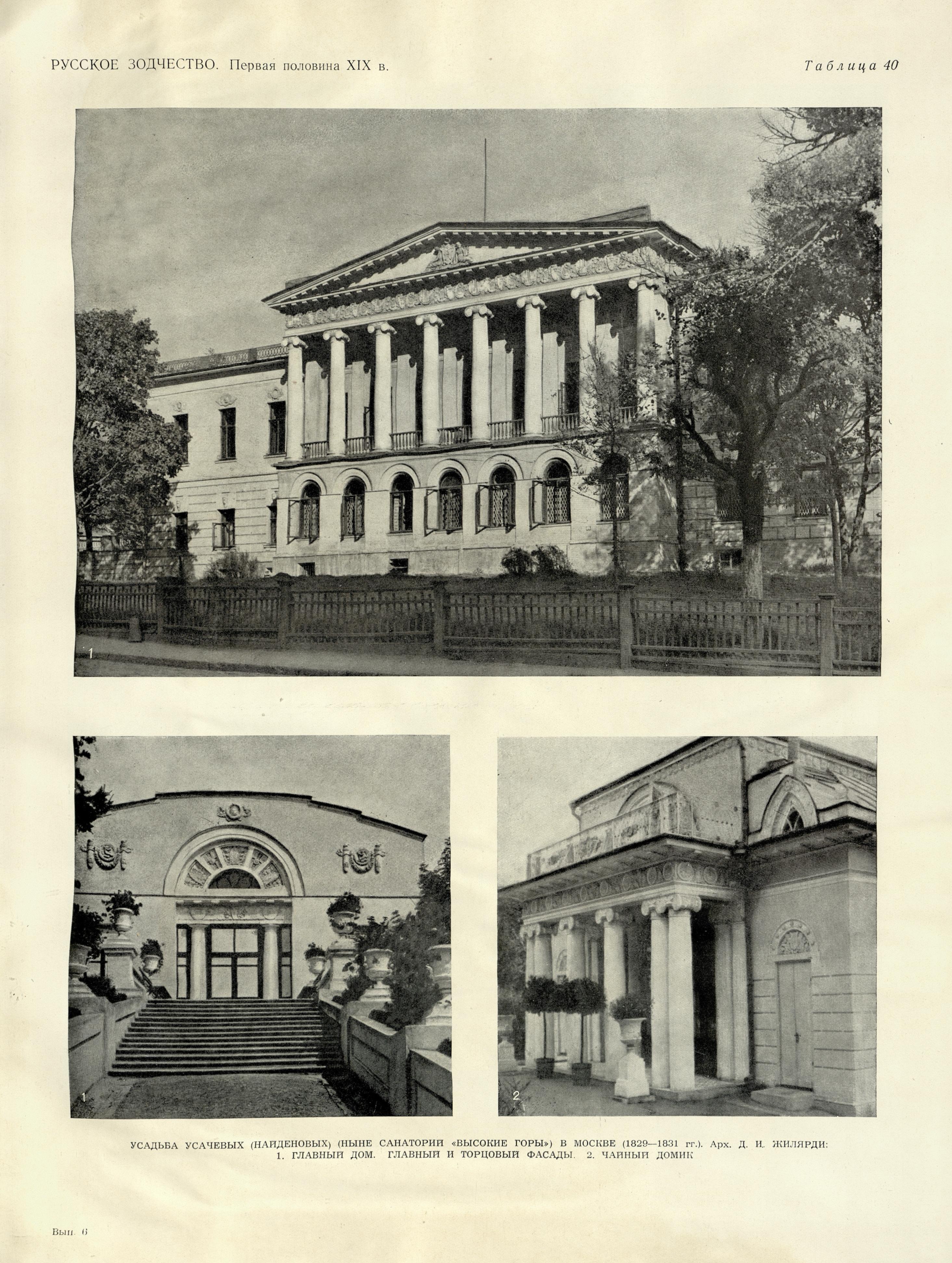

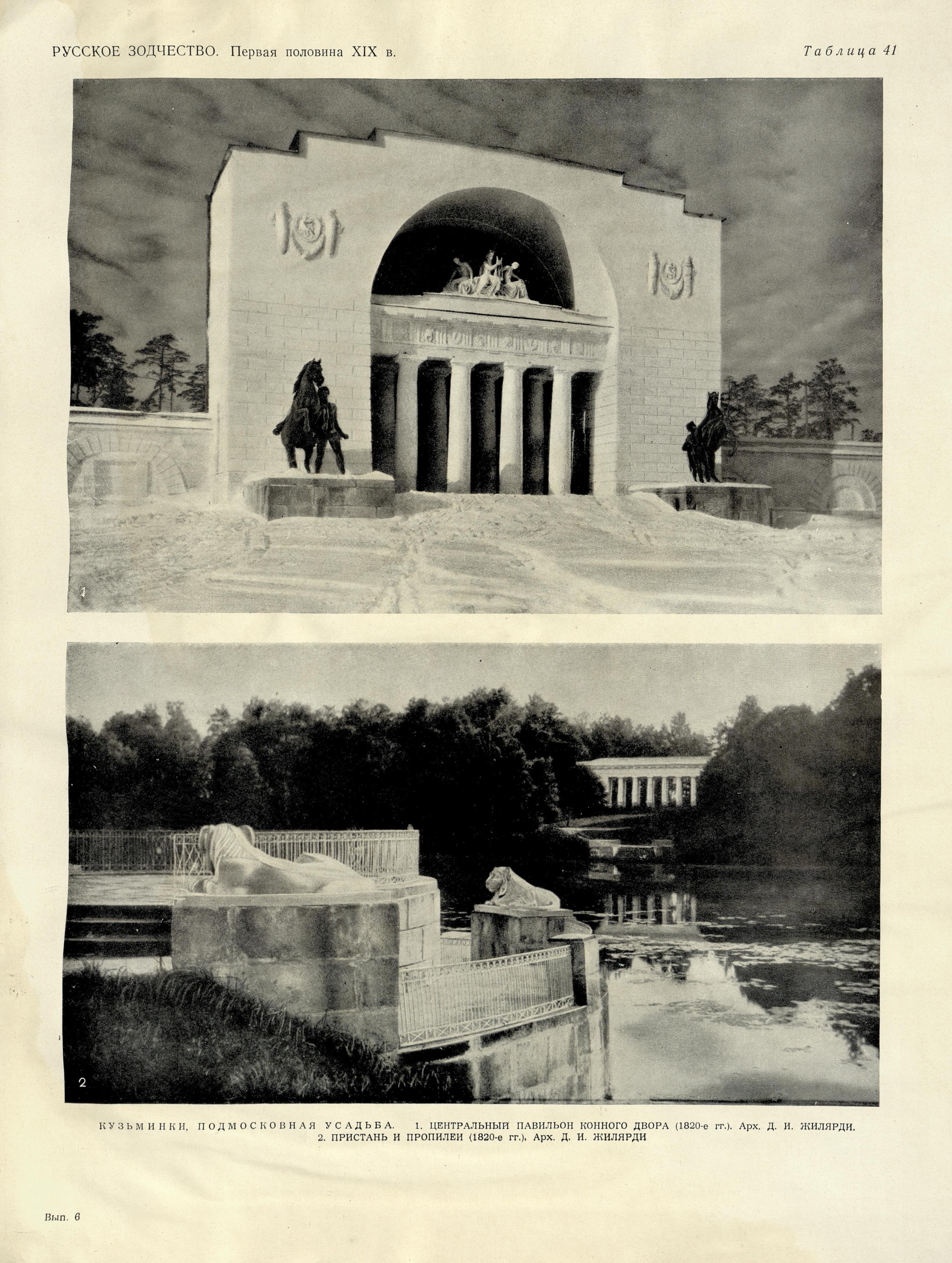

Построенные по проектам Д. И. Жилярди (1788—1845 гг.) общественные и жилые здания являются характерными образцами композиционных приемов этого мастера, для которого важнейшей задачей всегда была органическая связь здания с требованиями общегородского ансамбля. Жилярди был также большим мастером садово-паркового искусства и архитектуры малых форм, о чем свидетельствует полный неповторимого своеобразия архитектурный ансамбль усадьбы Усачевых, позднее Найденовых (ныне санаторий «Высокие горы»), на берегу Яузы в Москве, а также не менее своеобразный ансамбль подмосковной усадьбы «Кузьминки».

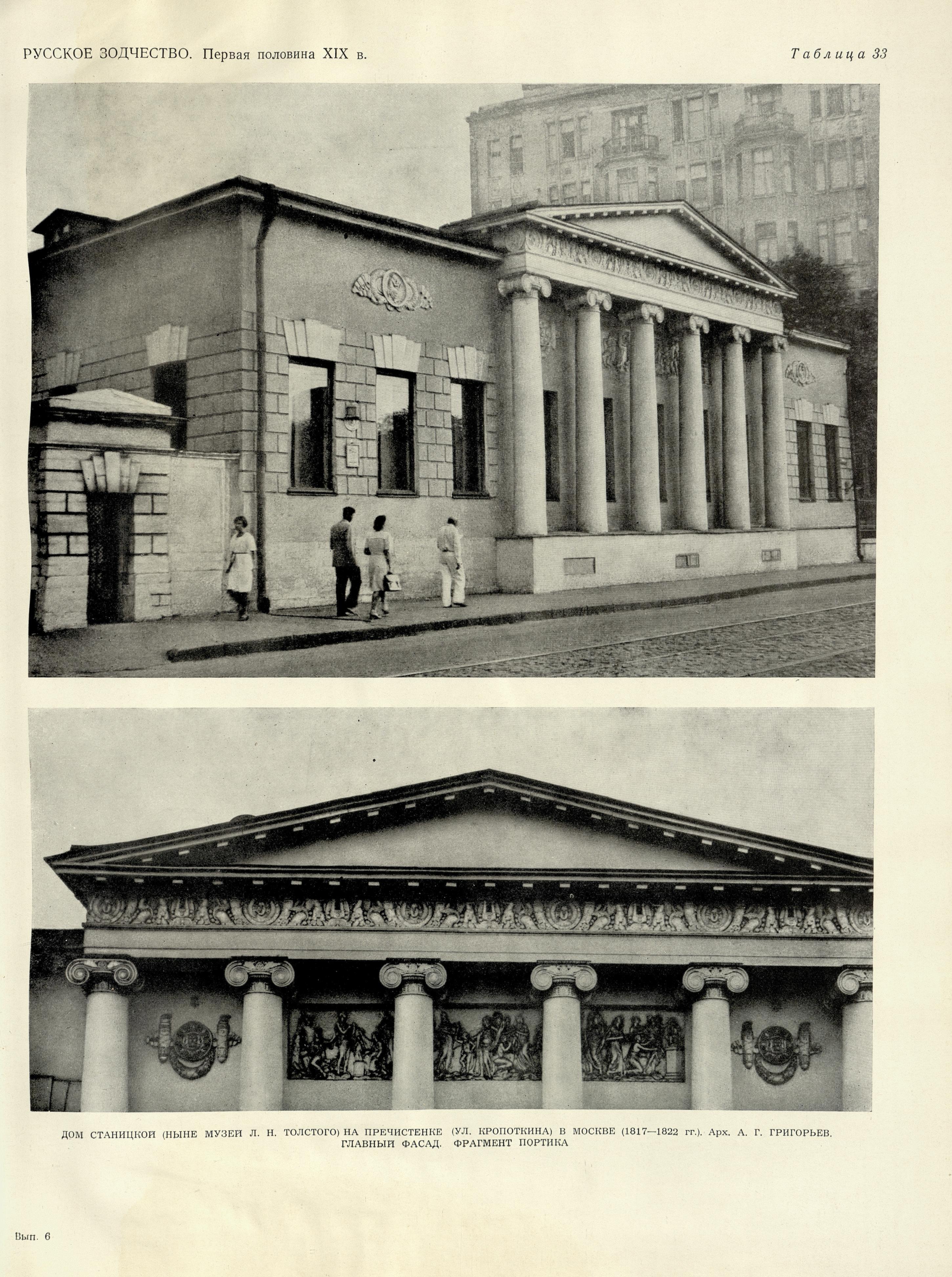

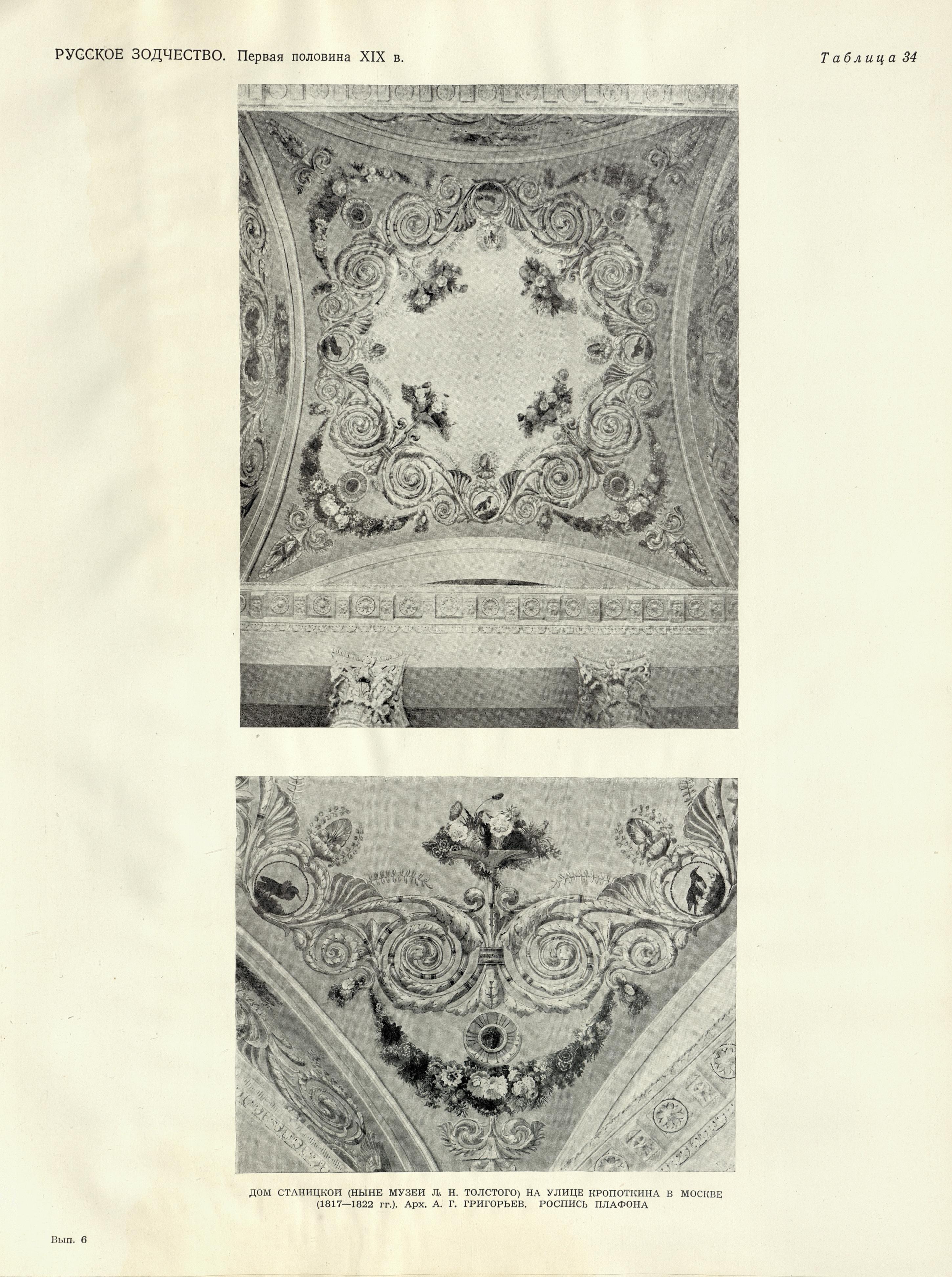

А. Г. Григорьеву (1782—1868 гг.) принадлежит заслуга создания разнообразных типов небольших домов-особняков, в архитектуре которых полно и совершенно отразились наиболее привлекательные черты московской архитектурной школы — отсутствие холодной официальности, скромность и парадность внешнего облика, предельная лаконичность декоративного убранства фасадов и масштабность внутренних помещений, которые вполне соразмерны человеку и не подавляют его своим величием. Из многочисленных зданий, построенных Григорьевым в Москве, бывш. особняки Станицкой и Хрущева на улице Кропоткина, являются наиболее характерными для этого мастера.

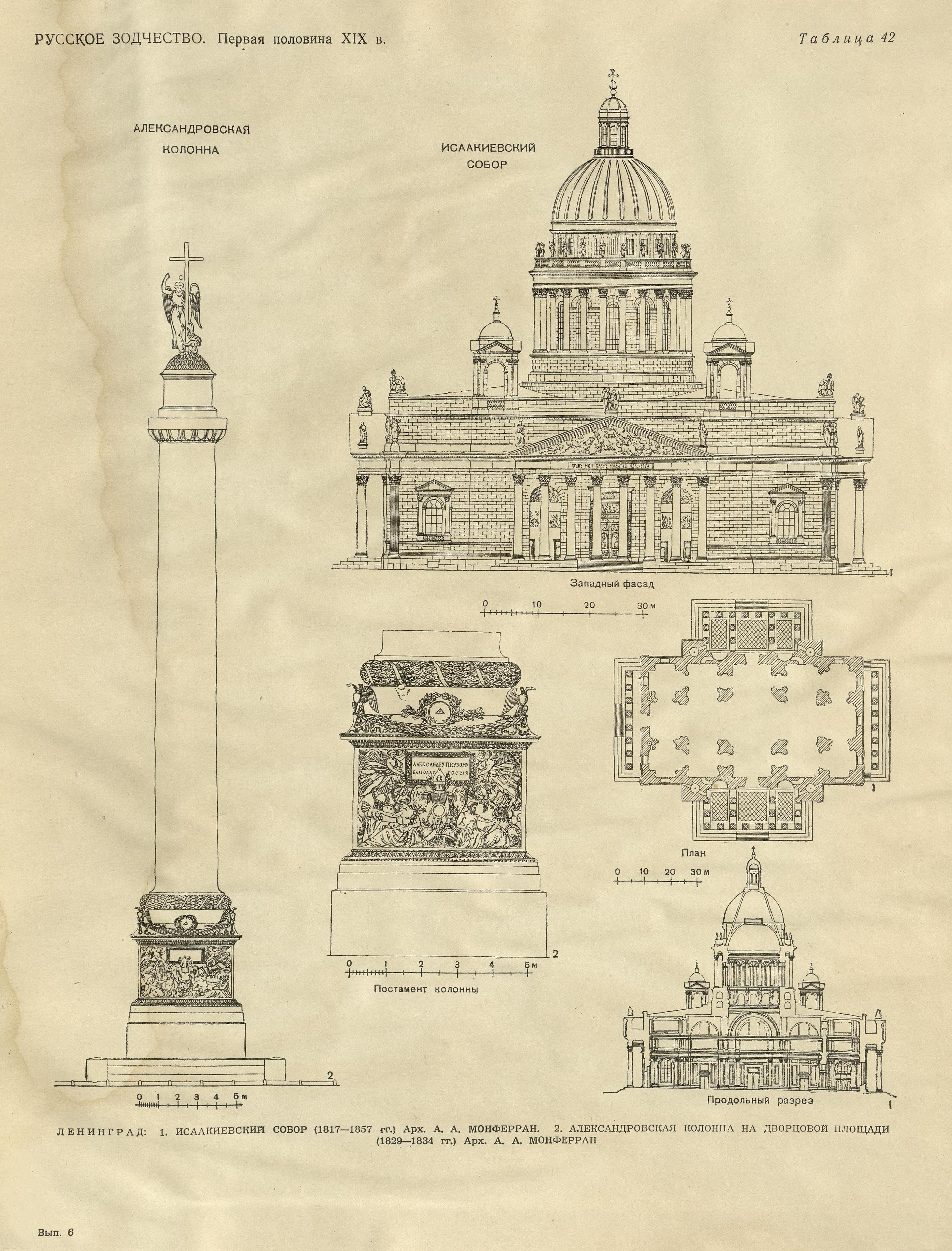

Упадок классического направления в русской архитектуре был связан с общим кризисом феодально-крепостнической империи, с развитием и укреплением капиталистических отношений, которые неизбежно вели к отмиранию ансамблевого начала в архитектуре и строительной практике «доходных» домов, к общему упадку архитектурного искусства в целом. Сооружение Исаакиевского собора в Петербурге было последним ярким проявлением высоких традиций ансамблевой застройки городов в русской дореволюционной архитектуре.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

____________

* Звездочкой отмечены графические таблицы.

Таблица 1*. Адмиралтейство в Ленинграде (1806—1823 гг.). Архитектор А. Д. Захаров

Таблица 2*. Адмиралтейство в Ленинграде (1806—1823 гг.). Архитектор А. Д. Захаров

Таблица 3. Адмиралтейство в Ленинграде (1806—1823 гг.). Архитектор А. Д. Захаров. 1. Башня (МРА). 2. Фрагмент башни (из собр. В. Е. Свинарского)

Таблица 4. Адмиралтейство в Ленинграде (1806—1823 гг.). Архитектор А. Д. Захаров. 1. Основание башни. 2. Павильон со стороны Невы (МРА)

Таблица 5. Адмиралтейство в Ленинграде (1806—1823 гг.). Архитектор А. Д. Захаров. 1. Вестибюль (ИИТ). 2—3. Детали интерьера (МАА)

Таблица 6*. Казанский собор в Ленинграде (1801—1811 гг.). Архитектор А. Н. Воронихин

Таблица 7. Казанский собор в Ленинграде (1801—1811 гг.). Архитектор А. Н. Воронихин. 1. Общий вид с Невского проспекта. 2. Фрагмент ограды (МРА)

Таблица 8*. Ленинград: 1. Горный институт (1806—1811 гг.). Архитектор А. Н. Воронихин. 2. Дача Строгановых на Черной речке (1795—1796 гг.). Архитектор А. Н. Воронихин. 3. «Розовый» павильон в Павловске (1811—1812 гг.). Архитектор А. Н. Воронихин

Таблица 9. Ленинград: 1. Горный институт (1806—1811 гг.). Архитектор А. Н. Воронихин. Центральная часть фасада (МРА). 2. Дача Строгановых на Черной речке (1795—1796 гг.). Архитектор А. Н. Воронихин. С картины А. Н. Воронихина (ФАА)

Таблица 10*. 1. Здание Биржи в Ленинграде (1805—1816 гг.) Архитектор Тома де Томон. 2. Мавзолей Павла I в Павловске (1806—1808 гг.). Архитектор Тома де Томон

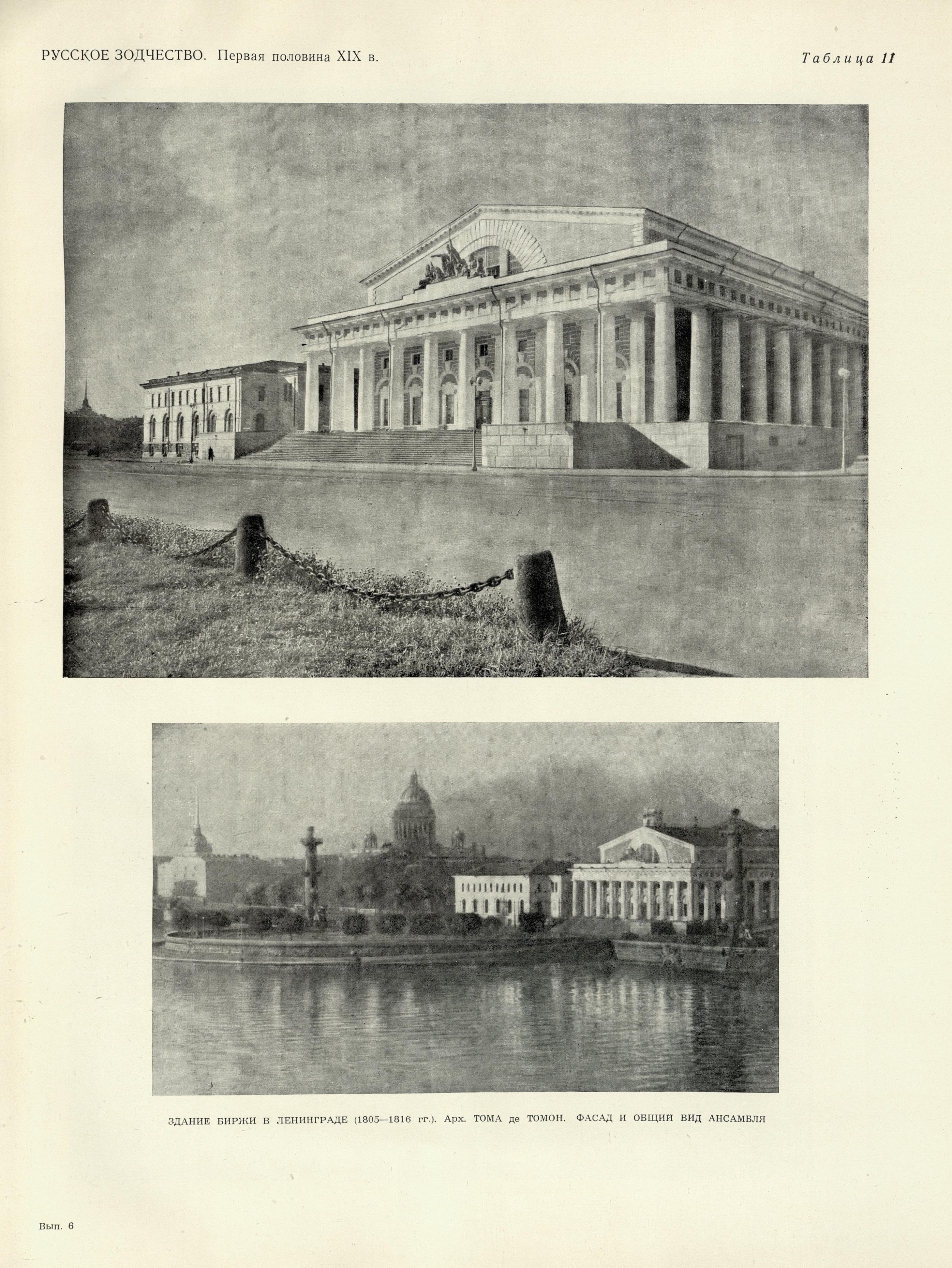

Таблица 11. Здание Биржи в Ленинграде (1805—1816 гг.). Архитектор Тома де Томон (фото В. Е. Свинарского). 1. Фасад. 2. Вид ансамбля

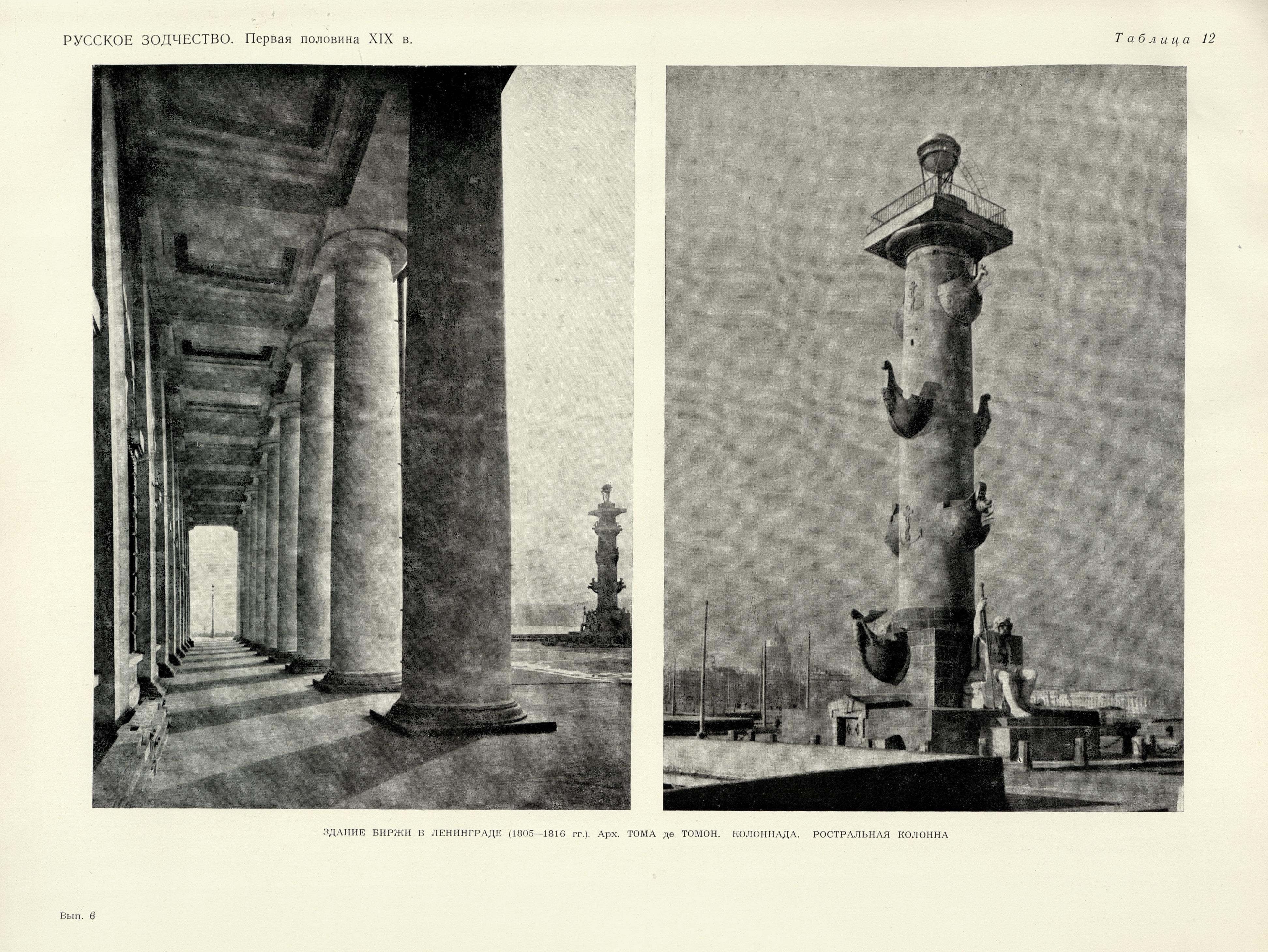

Таблица 12. Здание Биржи в Ленинграде (1805—1816 гг.). Архитектор Тома де Томон. 1. Колоннада. 2. Ростральная колонна.

Таблица 13*. Михайловский дворец (ныне Русский музей) в Ленинграде (1819—1825 гг.). Архитектор К. И. Росси

Таблица 14. Михайловский дворец (ныне Русский музей) в Ленинграде (1819—1825 гг.). Архитектор К. И. Росси. 1. Общий вид. 2. Центральная часть фасада и ворота (МРА)

Таблица 15. Михайловский дворец (ныне Русский музей) в Ленинграде (1819—1825 гг.). Архитектор К. И. Росси. 1. Плафон зала. 2. Вестибюль (МРА). 3. Белый зал (ИИТ)

Таблица 16*. Ленинград: 1. Дворцовая площадь и здание главного штаба (1819—1829 гг.). Архитектор К. И. Росси. 2. Сенатская площадь (ныне площадь Декабристов) и здание Сената и Синода (1829—1834 гг.). Архитектор К. И. Росси

Таблица 17. Здание Главного штаба в Ленинграде (1819—1829 гг.). Архитектор К. И. Росси. Общий вид с Дворцовой площади (УОП)

Таблица 18. Здание Главного штаба в Ленинграде (1819—1829 гг.). Архитектор К. И. Росси. Вид арки с Дворцовой площади и с Морской улицы (ул. Герцена) (УОП)

Таблица 19. Здание Сената и Синода в Ленинграде (1829—1834 гг.). Архитектор К. И. Росси. 1. Центральная часть фасада с аркой. 2. Фрагмент фасада (МРА)

Таблица 20. Памятник Петру I на Сенатской площади (ныне пл. Декабристов) в Ленинграде (1770—1782 гг.). Скульптура Э. Фальконэ и М. Колло (МРА)

Таблица 21*. Ансамбль Александринского театра (ныне Гос. акад. театр им. Пушкина) в Ленинграде. Архитектор К. И. Росси. 1. Генеральный план Театральной площади, Чернышевой площади и Театральной улицы (ныне ул. Зодчего Росси). 2. Александринский театр (1827—1832 гг.). 3. Аничков павильон (1816 г.). 4. Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина (1828—1832 гг.). 5. Здание Министерства на Чернышевой площади. Архитектор К. И. Росси

Таблица 22. Александринский театр (ныне Гос. акад. театр им. Пушкина) в Ленинграде (1827—1832 гг.). Архитектор К. И. Росси. Общий вид с Театральной площади (МРА)

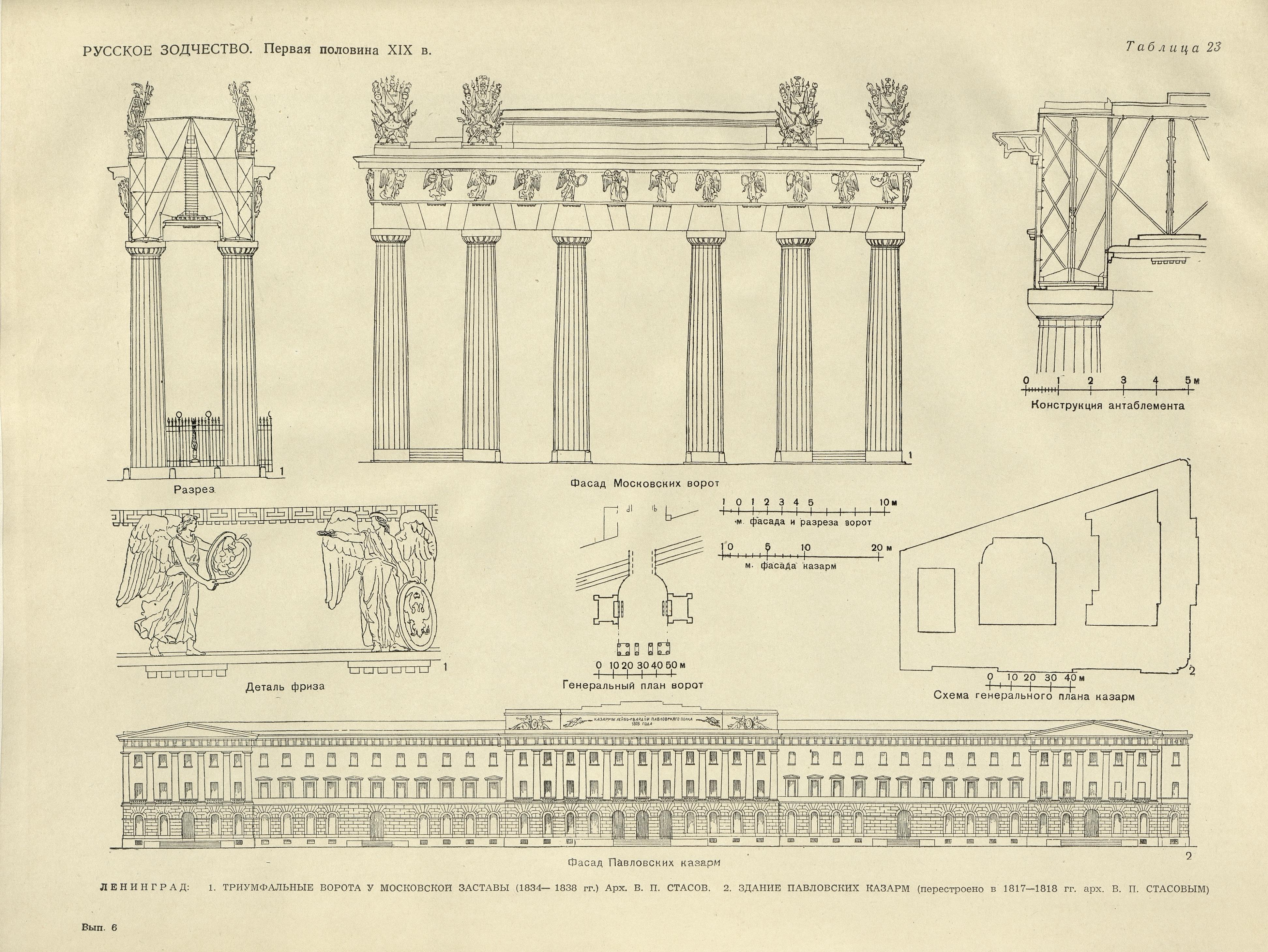

Таблица 23*. Ленинград: 1. Триумфальные ворота у Московской заставы (1834—1838 гг.). Архитектор В. П. Стасов. 2. Здание Павловских казарм. Перестроено в 1817—1818 гг. В. П. Стасовым

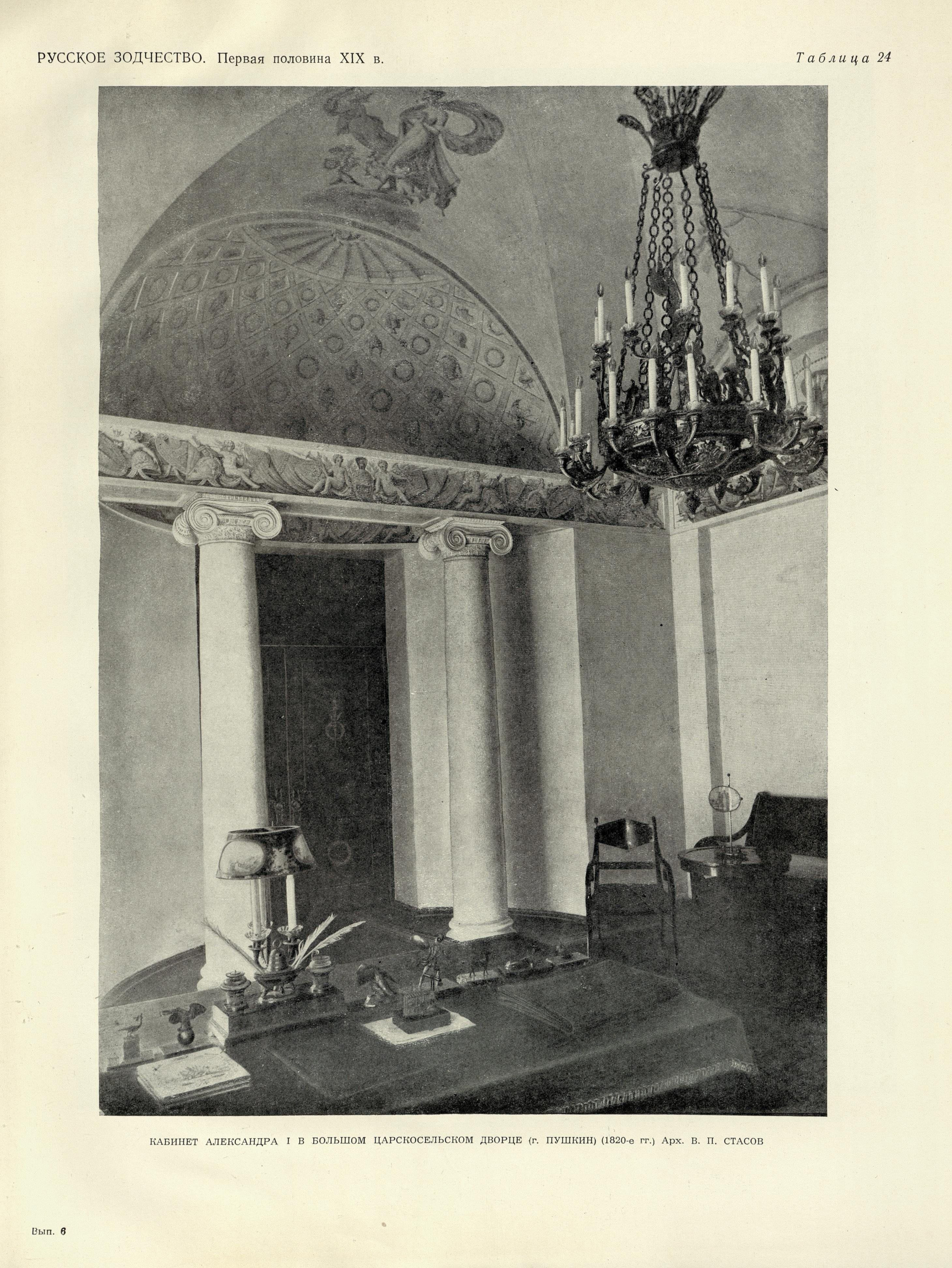

Таблица 24. Кабинет Александра I в Большом (Екатерининском) дворце в Царском селе (г. Пушкин) (1820-е гг.). Архитектор В. П. Стасов (МРА)

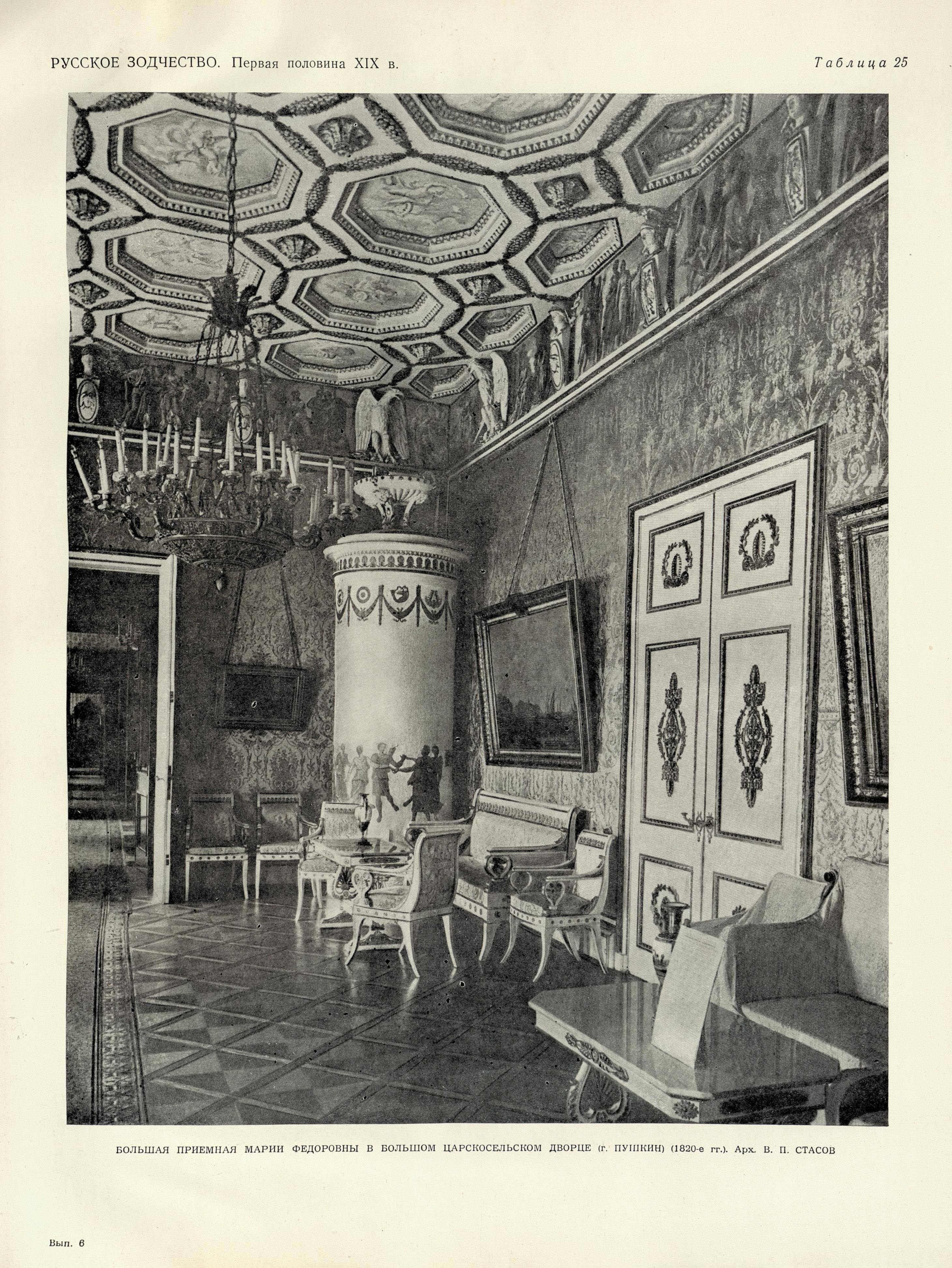

Таблица 25. Большая приемная Марии Федоровны в Большом (Екатерининском) дворце в Царском селе (г. Пушкин). 1820-е гг. Архитектор В. П. Стасов

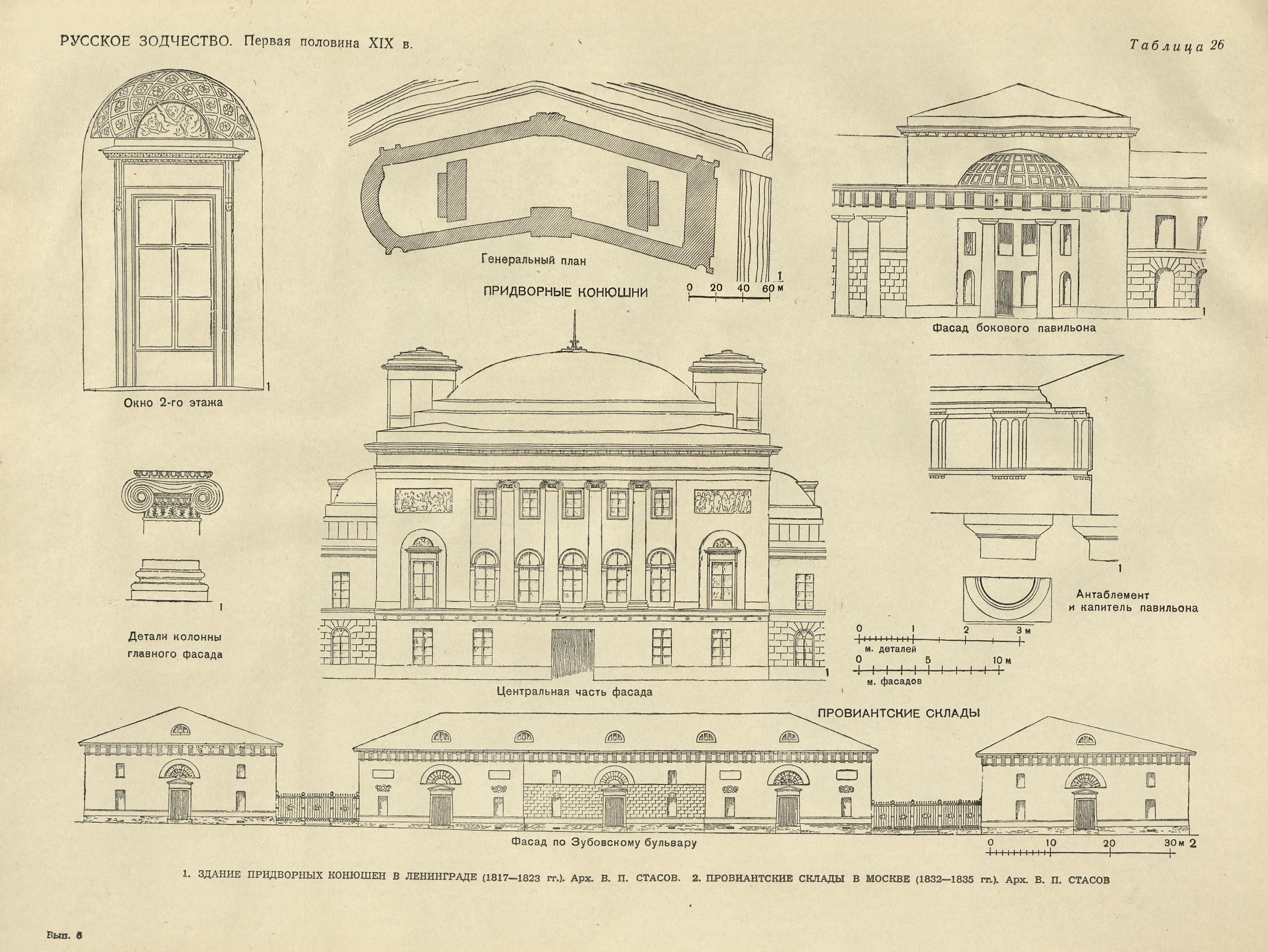

Таблица 26*. 1. Здание Придворных конюшен в Ленинграде (1817—1823 гг.). Архитектор В. П. Стасов. 2. Провиантские склады в Москве (1832—1835 гг.). Архитектор В. П. Стасов

Таблица 27. Провиантские склады в Москве (1832—1835 гг.). Архитектор В. П. Стасов. 1. Вид с Метростроевской улицы (УОП). 2. Фрагмент стены со скульптурным венком. 3. Фрагмент решетки (по проекту архитектора Ф. И. Шестакова) (ГИМ)

Таблица 28*. Москва: 1. Театральная площадь. Проект 1821 г. с чертежа О. И. Бове. 2. Большой театр в Москве (1821—1824 гг.). Архитекторы А. А. Михайлов 2-й и О. И. Бове

Таблица 29. Москва: 1. Большой театр (1821—1824 гг.). Архитекторы А. А. Михайлов 2-й и О. И. Бове. С оригинального чертежа О. И. Бове (ГИМ). 2. Триумфальные ворота (1827—1834 гг.). Архитектор О. И. Бове. С оригинального чертежа О. И. Бове (ГИМ)

Таблица 30*. Москва: 1. Дом Н. С. Гагарина (Книжная палата) на улице Чайковского (1817 г.). Архитектор О. И. Бове. 2. Триумфальные ворота у Тверской заставы (1827—1834 гг.). Архитектор О. И. Бове

Таблица 31. Дом Н. С. Гагарина (Книжная палата) в Москве (1817 г.). Архитектор О. И. Бове. 1. Центральная часть главного дома (МАА). 2. Деталь отделки интерьера (МРА)

Таблица 32. Дом Н. С. Гагарина (Книжная палата) в Москве (1817 г.). Архитектор О И. Бове. 1. Фрагмент центральной части фасада со скульптурой летящей «Славы» (МРА). 2. Деталь плафона (МАА)

Таблица 33. Дом Станицкой (ныне музей Л. Н. Толстого) на улице Кропоткина в Москве (1817—1822 гг.). Архитектор А. Г. Григорьев. 1. Главный фасад. 2. Фрагмент портика с барельефами и фризом (МАА)

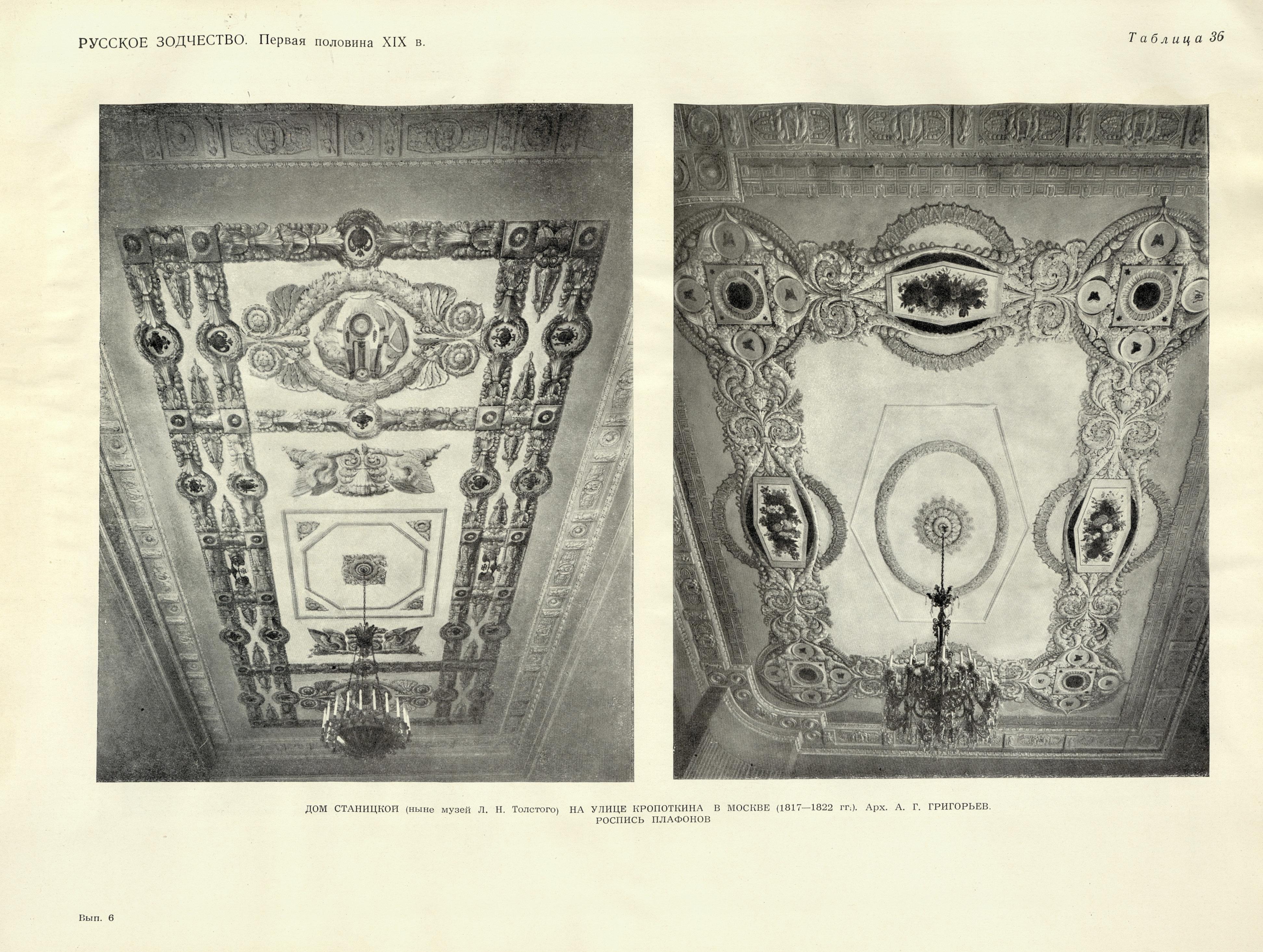

Таблица 34. Дом Станицкой (ныне музей Л. Н. Толстого) на улице Кропоткина в Москве (1817—1822 гг.). Архитектор А. Г. Григорьев. Роспись плафона и его деталь (МАА)

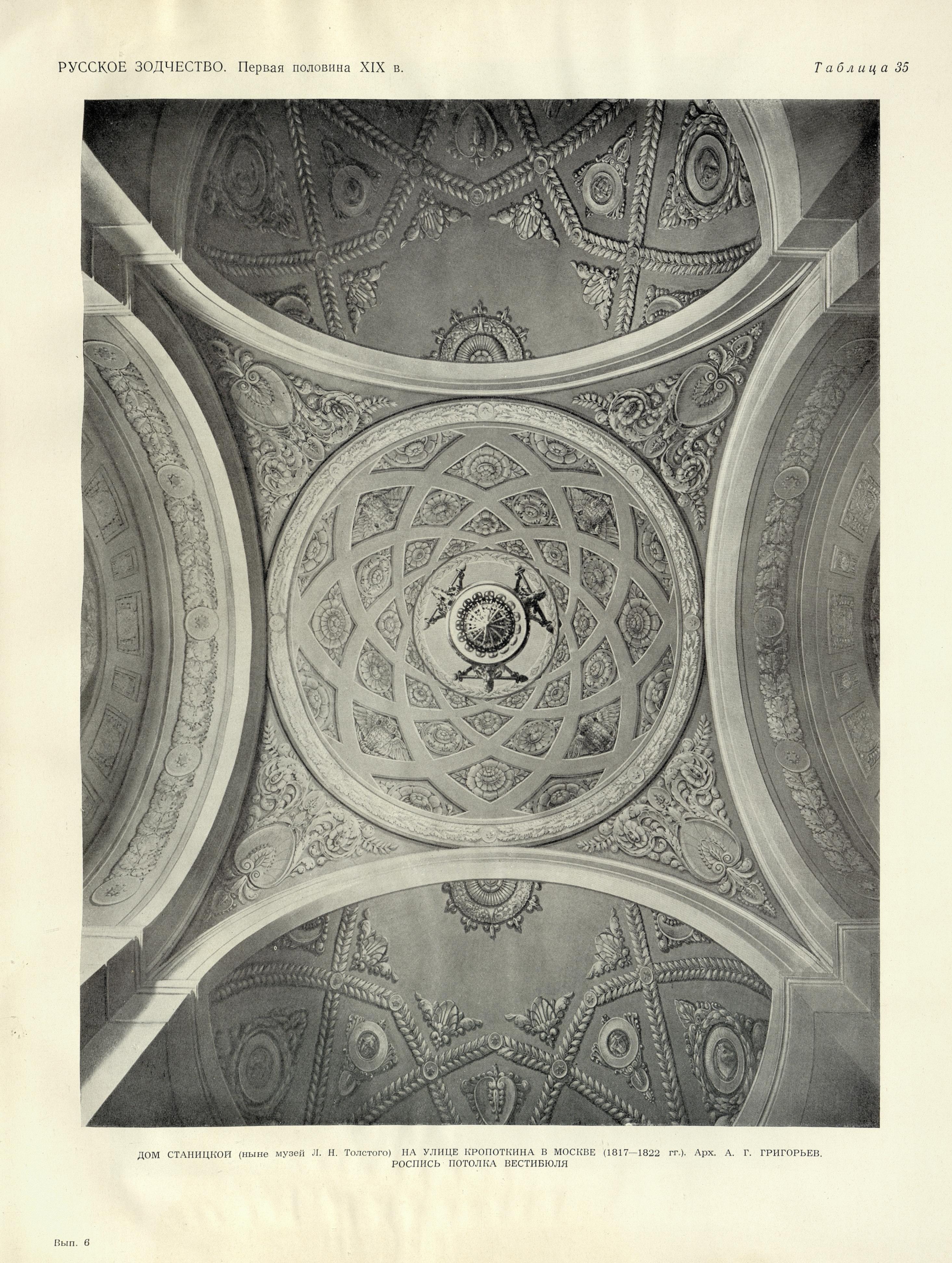

Таблица 35. Дом Станицкой (ныне музей Л. Н. Толстого) на улице Кропоткина в Москве (1817—1822 гг.). Архитектор А. Г. Григорьев. Роспись плафона вестибюля (МАА)

Таблица 36. Дом Станицкой (ныне музей Л. Н. Толстого) на улице Кропоткина в Москве (1817—1822 гг.). Архитектор А. Г. Григорьев. Роспись плафонов (МАА)

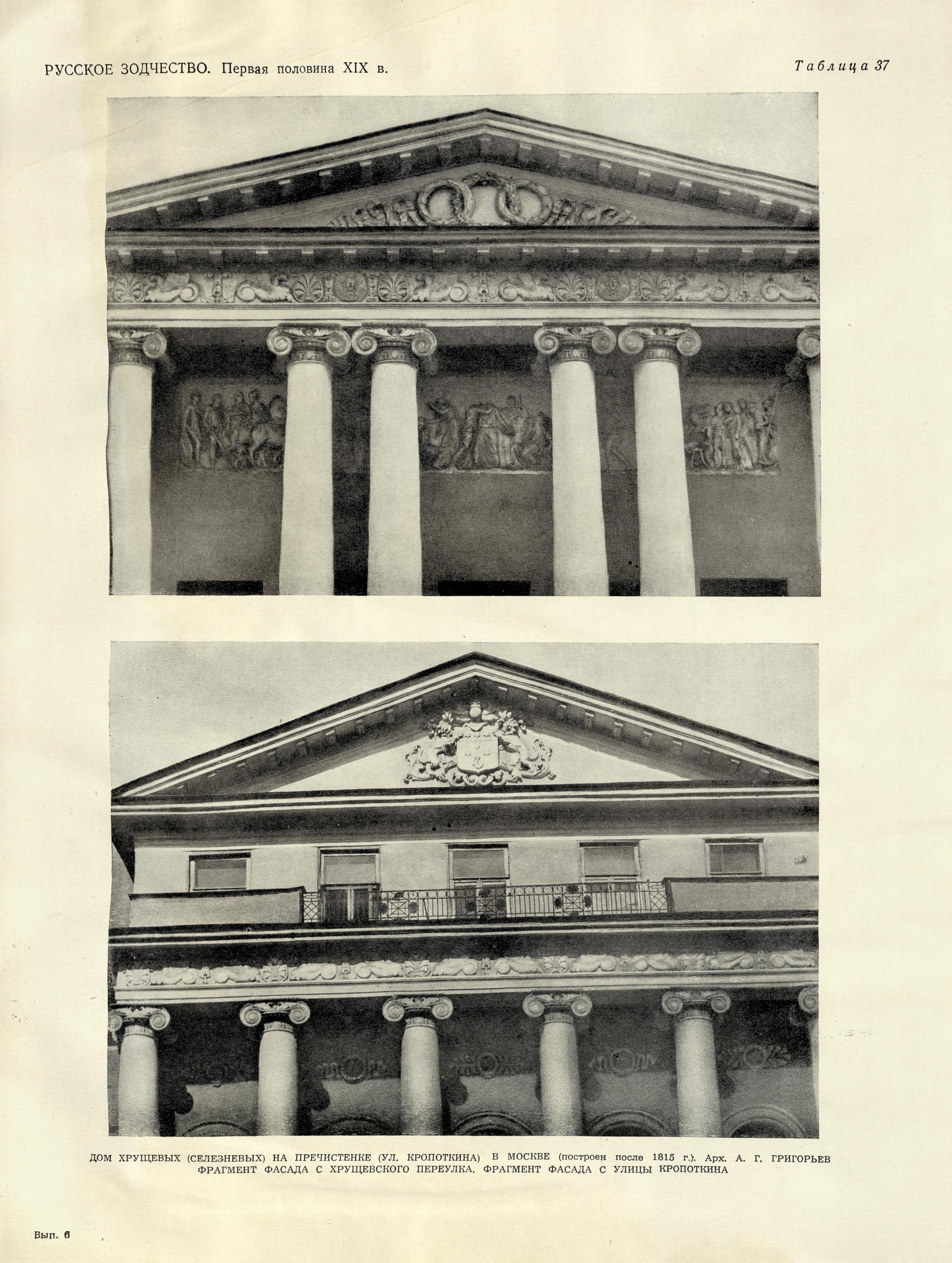

Таблица 37. Дом Хрущевых (Селезневых) на улице Кропоткина в Москве (построен после 1815 г ). Архитектор А. Г. Григорьев (?). 1. Фрагмент фасада с портиком с Хрущевского переулка. 2. Фрагмент фасада с улицы Кропоткина (МАА)

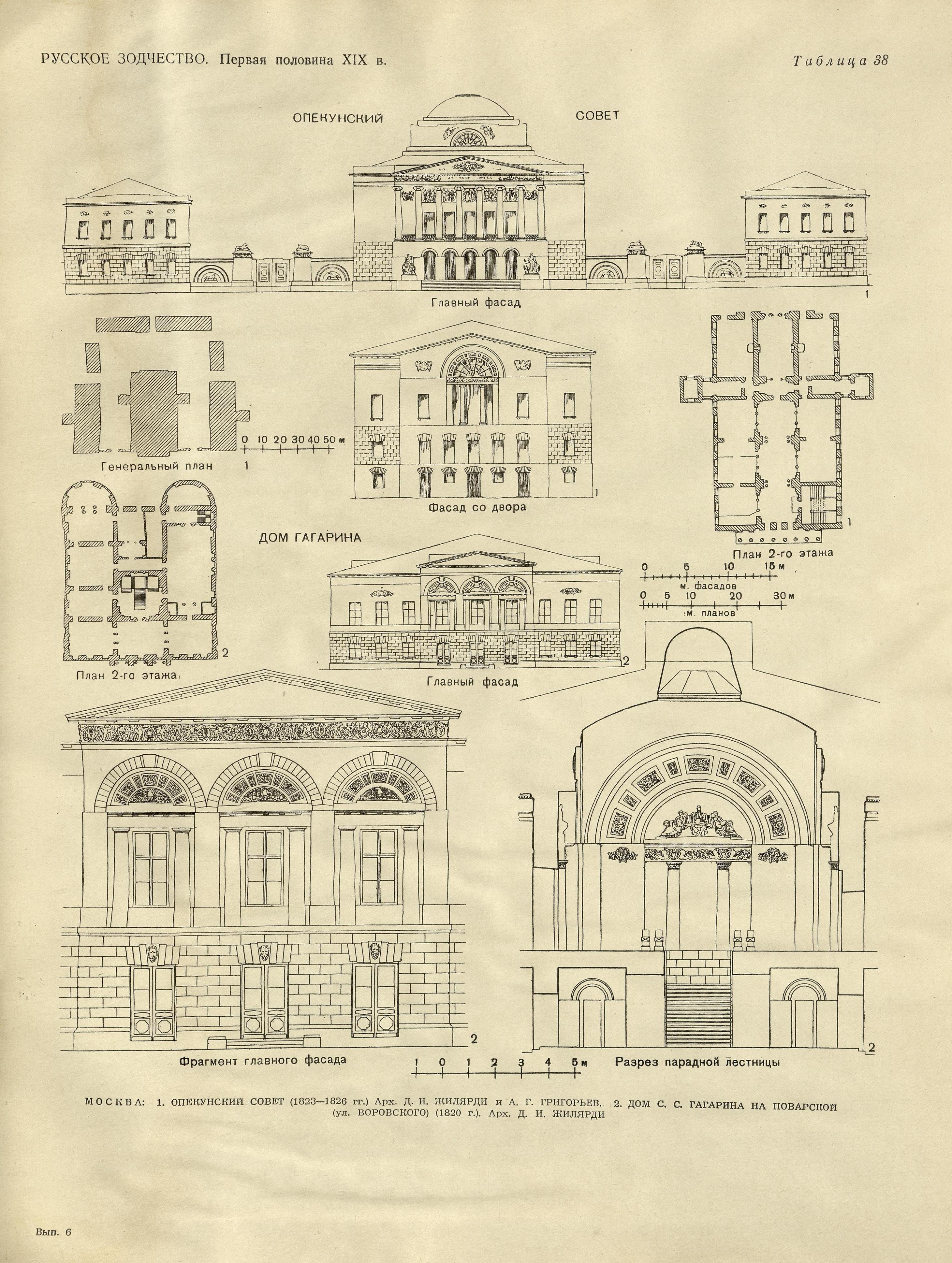

Таблица 38*. Москва: 1. Опекунский совет (1823—1826 гг.). Архитекторы Д. И. Жилярди и А. Г. Григорьев. 2. Дом С. С. Гагарина на Поварской улице (ул. Воровского) (1820 г.). Архитектор Д. И. Жилярди

Таблица 39*. 1. Усадьба Усачевых (Найденовых) (ныне санаторий «Высокие горы») в Москве (1829—1831 гг.). Архитектор Д. И. Жилярди. 2. Кузьминки, подмосковная усадьба. Конный двор (1820-е гг.). Архитектор Д. И. Жилярди

Таблица 40. Усадьба Усачевых (Найденовых) (ныне санаторий «Высокие горы») в Москве (1829—1831 гг.). Архитектор Д. И. Жилярди. 1. Центральная часть фасада главного дома (ИИТ). 2. Торцовый фасад главного дома с частью пандуса (МАА). 3. Чайный домик (МАА)

Таблица 41. Кузьминки, подмосковная усадьба: 1. Центральный павильон Конного двора (1820-е гг.). Архитектор Д. И. Жилярди (Центр, проектно-реставрац. мастерская Акад. арх. СССР). 2. Пристань и пропилеи (1820-е гг.). Архитектор Д. И. Жилярди (МАА)

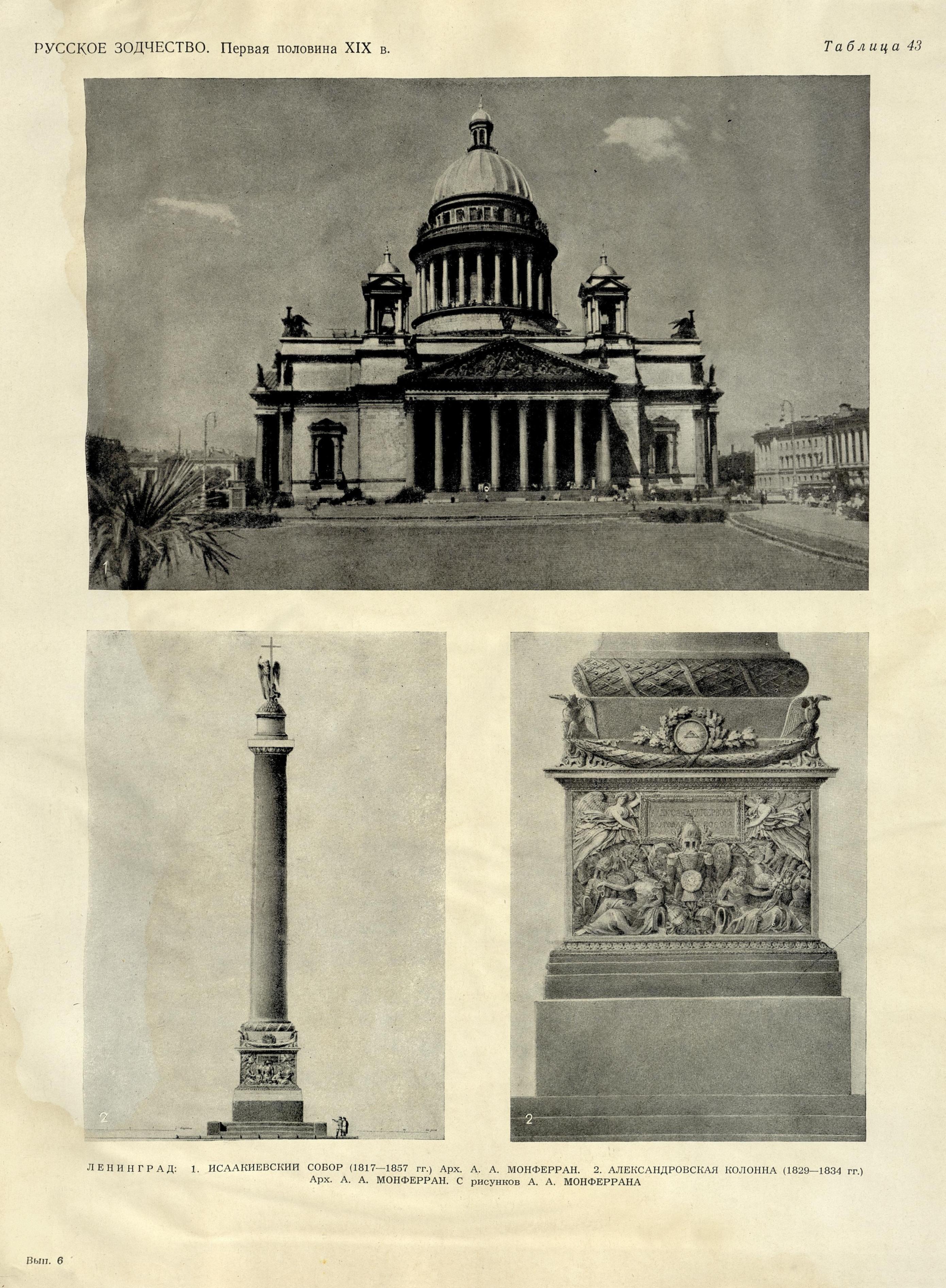

Таблица 42*. Ленинград. 1. Исаакиевский собор (1817—1857гг.). Архитектор А. А. Монферран. 2. Александровская колонна на Дворцовой площади (1829—1834 гг.). Архитектор А. А. Монферран

Таблица 43. Ленинград: 1. Исаакиевский собор (1817—1857 гг.). Архитектор А. А. Монферран. Общий вид (МРА). 2—3. Александровская колонна (1829—1834 гг.). Архитектор А. А. Монферран. Общий вид и пьедестал. С рисунка А. А. Монферрана (из кн. Monferrand A., Plans et détails du monument consacré à la mémoire de l‘empereur Alexandre. Paris, 1836).

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Институт истории и теории архитектуры Академии архитектуры СССР — ИИТ

2. Ленинградский филиал Академии архитектуры СССР — ФАА

3. Музей архитектуры Академии архитектуры СССР — МАА

4. Музей русской архитектуры им. А. В. Щусева — МРА

5. Государственный исторический музей в Москве —ГИМ

6. Управление по охране памятников архитектуры — УОП

Все таблицы издания

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 218 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. Если вы являетесь правообладателем и не желаете некоммерческой публикации настоящего издания, пишите по адресу 42@tehne.com — ссылка на скачивание будет удалена.

15 ноября 2025, 11:52

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий