|

|

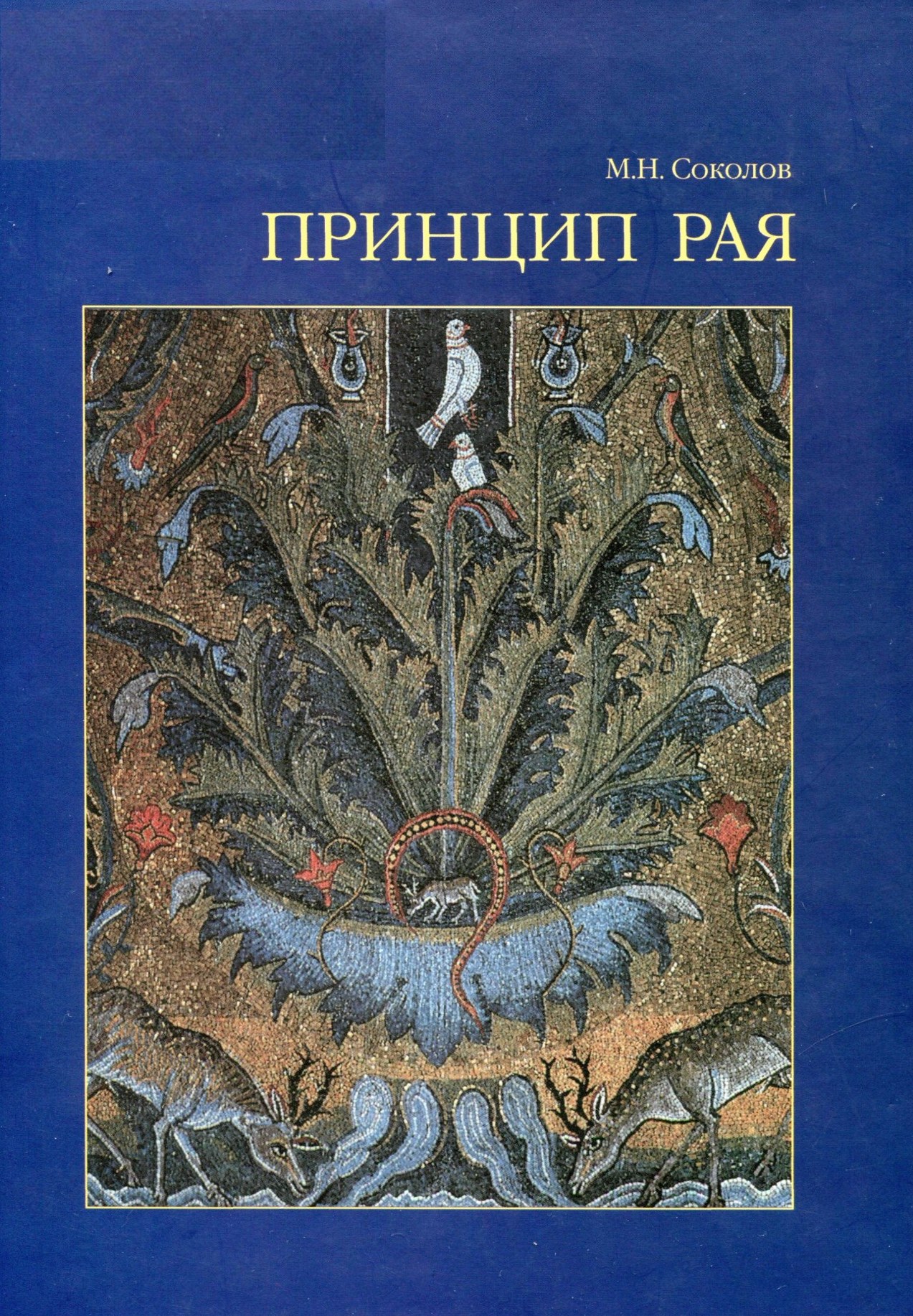

Соколов М. Н. Принцип рая : Главы об иконологии сада, парка и прекрасного вида. — Москва, 2011  Принцип рая : Главы об иконологии сада, парка и прекрасного вида / М. Н. Соколов ; Российская Академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств. — Москва : Прогресс-Традиция, 2011. — 704 с., ил. — ISBN 978-5-89826-375-1

Книга доктора искусствоведения М. Н. Соколова продолжает его многолетние исследования метаисторического «диалога культур» [опубликованные в монографиях «Мистерия соседства» (1999) и «Время и место» (2002)]. «Принцип рая» — это образы блаженного края, находящие свое наиболее конкретное воплощение в мотивах сада и открывающихся оттуда прекрасных видов. Образы эти крайне неоднородны, и их многовековая история в высшей степени увлекательна и живописна. Поэтому книга будет интересна и философам, и историкам, и искусствоведам (в том числе специалистам по ландшафтному дизайну), а также и всем тем, кто «выращивает свой сад» — во всех смыслах этой фразы.

Введение

Рай — это нечто столь же привычное и прочно усвоенное, как и нечто безмерно далекое и непостижимое. Он везде и нигде — идет ли речь о философских умствованиях или простом житейском опыте. Даже если не иметь ни малейшего представления о том, что происходит во второй и третьей главах библейской Книги Бытия, то все равно слово «райский» поначалу никаких сомнений не вызывает. С ним вроде бы все ясно. Однако это «все ясно» совершенно невозможно закрепить с исчерпывающей точностью, — без того чтобы смыслы, только-только прояснившись, тут же не поползли осыпью, переходящей в полный обвал. Тогда возвышенное «пакибытие», т. е., «еще-бытие» (иное, более совершенное бытие), вдруг оказывается «батончиком Баунти», дарующим очарование южных морей и «райское наслаждение». При этом ничто из двух смысловых альтернатив — ни пакибытие, ни шоколадно-кокосовый батончик, — не довольствуется ролью метафорического декора, которая накладывается на суть дела извне. Нет, они сами эту суть дела созидают, а не только лишь декорируют или маскируют.

Равным образом отнюдь не метафоричен мотив сада, который во всяком райском дискурсе неизбежно приходит на ум. «В поисках рая» — эти слова в заглавии популярной истории садоводства кажутся банальным клише, и схожих названий было за последние три века очень много*. Однако в них заложен некий вечный посыл. Ведь рай в садах, реальных и изобразительных (т. е. данных лишь в произведении), и в самом деле упорно ищут, постоянно что-то более или менее определенное в этом поиске обретая. Только это «что-то» опять-таки выглядит слишком разнородным, поэтому составить из этих разностей единый абсолют весьма нелегко. Множественность — это непреложная черта рая. Ведь и «небес» много, как реальных, так и символических. Поэтому лучше говорить о «принципе рая», пользуясь термином вроде бы достаточно строгим, но все же не слишком обязывающим**. Принцип просто заявляет о себе, что он имеется — или, иным словом, что он задан, — и до поры до времени не разменивается на детали, расставляя сходу все точки над «i».

____________

* Приведем в качестве примеров лишь несколько изданий последнего полувека (изданий как исторических, так и практико-садоводческих): Schnack F. Traum vom Paradies. Eine Kulturgeschichte des Gartens. 1962; Zuylen G. van. The Gardens: Visions of Paradise, 1995; Geoff Hamilton’s Paradise Gardens: Creating and Planting a Secluded Garden, 1997; Brown J. The Pursuit of Paradise. A Social History of Gardens and Gardening, 1999; Wulf O., Gieban-Gamal E. This Other Eden. Seven Great Gardens and 300 Years of English History, 2005; HobhouseP. In Search of Paradise. Great Gardens of the World, 2006.

** Определенное сходство с названием главного сочинения Эрнста Блоха (Bloch E. Das Prinzip Hoffnung. Bd 1-3. 1985) не случайно. В нашей книге есть целый ряд заимствований из этого капитального труда (впервые опубликованного в 1959), как и из другого крупнейшего компендиума неомарксистской эстетики (Лукач Д. Своеобразие эстетического, 1-4, 1985—1987 — мы пользовались именно этим русским переводом), хотя методика у нас совершенно иная. Марксизм всегда пристально отслеживал процесс эмансипации искусства (вошедший к XX веку в завершающую фазу), видя в нем союзника по борьбе. Правда, союзник оказался в итоге крайне ненадежным и коварным, но историческая герменевтика все же значительно в процессе этого отслеживания обогатилась.

Заявив, что принцип этот один, мы тут же декларируем его условность. Ведь на самом деле принципов три — по числу тех гиперэпох, на которые делится история, во всяком случае та европейская история, что долгое время претендовала на статус «всемирной»*. Магическая Древность, религиозное Средневековье и то Новое время, чья суть настолько неопределенна, что ее приходится всякий раз дефинировать заново, придают как существительному «рай», так и прилагательному «райский» те радикальные смысловые различия, что совершенно несводимы к общему знаменателю. Или, если угодно, к такому единству, которое установило бы раз и навсегда, с какой буквы, большой или малой, это загадочное слово писать. Мнимое эдемическое единство есть великолепный пример той «гетеротопии», совокупности разнородных пространств, о которой писал Мишель Фуко, в том числе и применительно к понятию сада («Иные пространства»). Земной, предметный рай Древности, небесный, образный рай Средних веков и, наконец, виртуальный или эстетический рай Нововременья, — вот те три сущности, что последовательно формируются в истории, вступая в отношения взаимососедства, все более усложняющиеся по мере своего умножения до «умного» числа три**.

____________

* Понятие «гиперэпохи», несколько укрупняющее общепринятую историческую периодизацию, введено нами в кн.: «Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения», 1999. Приставка «мета-» (например, в слове «метаисторический») употребляется там, где речь заходить именно об этих, максимально крупных хроновеличинах и взаимоотношениях между ними, развивающихся по принципу соседского диалога или конфликта (диакризиса), а не чередования. Древность подразделяется нами на «родоплеменную» и «державную» — в зависимости от степени и масштабов огосударствливания того или иного исторического региона.

** По традиции, восходящей к Пифагору, «число три предопределяет мир и все в нем содержащееся, ибо начало, середина и конец делают его всеобщим числом» (Аристотель, «О небе», 1). Благодаря этому триада неизбежно всплывает в массе историософских рассуждений, выходящих с ее помощью за пределы чистой фактографии.

Метаисторические, или гиперэпохальные, смыслы здесь не перерабатывают друг друга диалектически, но сосуществуют в поле непрерывного диалога, развертывающегося «из избытка видения Другого», — согласно понятийным категориям Бахтина. Причем диалог отнюдь не застывает в этом всепонимающем, благодушно-соседском «избытке», но то и дело переходит в состояние конфликтного диакризиса (или соседства враждебного), оставляющего после себя, опять-таки по Бахтину, «рубцы межей чужого слова»***. Или просто «рубцы межей», проступающие даже в сфере представлений о рае.

____________

*** Бахтинские слова об «избытке видения» взяты из «Автора и героя в эстетической деятельности», о «рубцах межей» — из записей 1970—1971 гг. Хотя первоначально эти понятия сложились в поле филологических умозрений, философия диалогизма позволяет придать им и общеисторический смысл.

Диалогические и диакритические межи можно маркировать по-разному. Определяя общий, «на удивление простой» закон развития искусства, Ортега-и-Гассет утверждал, что «сначала изображались предметы, потом — ощущения и, наконец, идеи» («Дегуманизация искусства»). Общая последовательность намечена тут достаточно объективно, разве что слово «ощущения» можно было бы, при желании, заменить «старомодным» словом «душа», да попутно заметить, что искусство приступило к «изображению идей» задолго до модернизма, который имел в виду Ортега. «Идея» Панофски остается в данном плане незаменимым теоретическим путеводителем*. Можно разметить трехсоставность истории и более космически-масштабно. Другой, наряду с Бахтиным, философ-диалогист, О. Розеншток-Хюсси, писал во введении к своему «Выходу из революции»: «Человек принадлежит к трем царствам — Земли, Неба и Общества, — и он постоянно, век от века, заново учреждал для себя эти царства и устанавливал их границы»**. Здесь может вызвать сомнения слово «Общество», ведь последнее всегда существовало не только само-в-себе, но и в своих земных, древнепочвенных, и религиозно-небесных ипостасях. Идеологией («царством Идеи») Общество не заменить, звучит уж слишком одиозно. Проще и естественней всего было бы сказать о «царстве Искусства». Наконец, в качестве еще одной понятийной триады, имеющей к тому же и графическое выражение, можно привести «борромейские кольца» из рассуждений Лакана***. Кольца, являющие в своем неразрывном переплетении три непреложных свойства человеческого «я», — его Реальный, Символический и Воображаемый модусы. Условимся, что Символическое (как полагал еще Гегель) присуще Средневековью, а Воображаемое (в его статусе Художественного) Нововременью, и все опять установится в должной метаисторической композиции. Но, конечно, все эти нумерологические конструкции пригодны лишь в виде начального чертежа.

____________

* См. рус. пер.: Панофски Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма, 1999.

** Тут лучше сослаться на оригинальное издание (Rosenstock-Huessy. Е. Out of Revolution. Autobiography of Western Man, 1938), поскольку в русском переводе (2004) переиначен заголовок («Out of Revolution» почему-то переведено как «Великие революции», что сразу внушает несколько превратное представление о диалогической философии автора).

*** Французский философ-психоаналитик Жак Лакан впервые использовал эту знаковую структуру в своем семинаре 1974—1975. «Кольца Борромеев» или, как Лакан их иногда фамильярно именовал, «узел бо», — это геральдический знак старинного итальянского рода, состоящий из трех концентрически соединенных окружностей. Лакановская трехчастная топология Rе́el, Symbolique и Imaginaire, внутренне четко дифференцированная и в то же время нераздельная, явно напоминает и знаменитую фрейдовскую трехчастность — Оно (Ид), Эго и Суперэго, — но выведенную из сферы прикладной психологии к более свободному дискурсу.

Именно обособление Искусства и составляет, по нашему глубокому убеждению, главное содержание той новоевропейской гиперэпохи, которая начинается с XIV века и включает в себя эпохи или «подразделы» Возрождения, барокко, Просвещения и романтизма, если назвать только первую половину соответствующего списка, завершающегося постмодерном. История этого обособления, собственно, и составляет главную тему предыдущих наших работ, предваряющих, а в чем-то и дополняющих данную книгу*. Возрождение (Ренессанс) закономерно в этом перечне главенствует, — не только потому, что открывает новый хронотопический** счет, но и потому, что, открыв его, рельефно размечает самые существенные черты Нововременья в целом, уточняя свои формации в период барокко. Поэтому XIV—XVI и даже XIV—XVII века в наибольшей мере заслуживают имя «рубежных веков», хотя, разумеется, есть и куда более древние рубежи. О них свидетельствует «вечное настоящее» древнего язычества, столь остро прочувствованное Ницше или Вячеславом Ивановым, или же то, что имел в виду Клайв Льюис, убежденный, «что мы — все еще ранние христиане» («Сущность христианства»)***. Ренессансную же границу легче всего наблюдать, она пролегает ближе всего, не требуя для своего познания особых духовных усилий. Она даже кажется чересчур подвижной и эфемерной. В конце концов — что такое каких-то семь новоевропейских веков по сравнению с двадцатью веками Средневековья (если мы примем постулат о вечности всякой, раз и навсегда состоявшейся гиперэпохи) или тем паче с теми тысячелетиями, которыми принято исчислять судьбу «человека разумного», невероятно долго созидавшего свои магические системы познания мира. В любом случае слова о «живой Древности» или «живом Средневековье» всегда требуют особых комментариев и доводов, понятие же «живое Возрождение» выглядит тавтологичным, тем паче что в некоторых языках, в том числе и в русском, оно означает в равной мере и завершившуюся эпоху, и незавершенный, у нас на глазах разворачивающийся процесс.

____________

* От золотого фона к золотому небу. К вопросу о натурализации условных пространственных и колористических решений в искусстве позднего Средневековья и Возрождения // СИ’76, 1977, 2; Бытовые образы в западноевропейской живописи XV—XVII веков. Реальность и символика, 1994; Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения, 1999; Время и место. Искусство Возрождения как перворубеж виртуального пространства, 2002. Данные публикации содержат немало смежных иконологических материалов по сюжетам, затронутым здесь, в «Принципе рая». В особенности много таких «предварительных дополнений» в последней книге. Перечислим названия ее глав: «Макрокосм. Вода и земля», «Деревья и лес», «Фауна», «Птицы, цветы, насекомые», «Сезоны и сутки», «Светила», «Облака», «Мировой пейзаж», «Путь, выбор и карта», «Микрокосм или колосс». В целом ряде случаев символика данных тем разработана во «Времени и месте» значительно более подробно, чем в «Принципе рая».

** Хронотоп — пространственно-временная система, свойственная определенной эпохе либо определенному стилю, автору и произведению. В отечественной науке понятие это распространилось под воздействием статьи М. М. Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе», опубликованной в 1975.

*** Льюис К. С. Сущность христианства. Пер. с англ. 1984. С. 253.

Раз речь заходит о гиперэпохальном явлении художественной идеи, наглядно утверждающей свою самоценность, может возникнуть определенная терминологическая путаница. Идея, с большой она буквы или маленькой, неизбежно ассоциируется с идеализмом и, еще того хуже, с идеологией, превращая арт-произведение, — а именно в произведении независимость эстетического проявляется, самой собой разумеется, убедительней всего, — лишь в некое теоретическое откровение, которое можно излагать чисто вербально, мысленно выводя форму за скобки. Для того чтобы форма и содержание сохранили свою живую связь, необходимо учитывать не столько историческую идеологию, сколько историческую идеефикацию, т. е. феномен встречи творческой воли с художественным материалом. Материалом уже формируемым рукой и мыслью, но еще позволяющим увидеть искусство как, по словам Леонардо да Винчи, «cosa mentale», — как умственную вещь или, на постмодернистском жаргоне, концепт. Подобный концептуализм, тоже по-своему рубежный, проявит нам контуры того «эстетического объекта»*, который есть произведение-в-жизни, с формой равным образом открытой и к начальному замыслу, и к финальному восприятию, ко всем авторски-зрительским эффектам и аффектам, которые и гарантируют в конечном счете художественное бессмертие. Или, иным словом, то таинство перехода, которое старшие, доренессансные гиперэпохи привыкли обеспечивать совсем другими, внеэстетическими средствами.

____________

* Понятие «эстетического объекта (предмета)» сформировалось в философии немецкого романтизма. По Гегелю, это совершенное проявление сущности в некоем материально-чувственном феномене, который тем самым становится «идеальным» (ideal), отличаясь, однако, от чисто идейной (ideelle), целиком имматериальной идеальности, относящейся к сфере рефлексии. В противовес Гегелю Кьеркегор понимал «эстетическую объективность», пристраивающую к бытию свой особый, неистинный мир, весьма критически (см., прежде всего, его «Дневник обольстителя»). Вслед за К. Брентано с его «интенциональным объектом» сходную идеологему выдвинул Гуссерль, а также В. Конрад, который в своей статье (Der ästhetische Gegenstand // «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 8, 1908) «инициировал применение феноменологии Гуссерля к изучению произведений искусства», различая «между художественным произведением как объектом чувственного восприятия и художественным произведением как объектом (интенциональным объектом) эстетического опыта» [Ляпунов В. Несколько непритязательных рекомендаций для читающих Бахтина // М. М. Бахтин (сб.), 2010. С. 323, 331]. Такого рода «возможный предмет» получил подробное обоснование у Бахтина. Он, по Бахтину, «не может быть найден ни в психике, ни в материальном произведении», однако «не становится вследствие этого какою-то мистическую или метафизическую сущностью», являясь «своеобразным эстетическим бытием, вырастающим на границах произведения путем преодоления его материально-вещной внеэстетической определенности». Он представляет собой действительность, но «действительность особого, чисто эстетического порядка», ту, что реализуется в «художественнотворящей форме», во «взаимодействии творца и содержания» [см. ссылки на «Эстетический объект» в индексе кн.: Бахтин М. М. Собрание сочинений, 1 (Философская эстетика 1920-х годов), 2003].

Лучшим полем для наблюдений за всем этим как раз и являются сад и парк. Они погружают нас в свой виртуальный, равным образом настоящий, осязаемый и в то же время не совсем настоящий, примышленный-к-настоящему мир в максимальном масштабе и с максимальным обаянием. Ничто не может сравниться с прекрасным парком — ни симфония, ни роман, ни какой-нибудь неглупый и в то же время «адреналиновый» фильм-блокбастер, ибо ничто иное не способно внушить сознанию столь же стойкие и, самое главное, столь же реально-всеохватные иллюзии. Версаль или Павловск, если назвать лишь два славных имени из очень многих, подобны неким небесным сериалам, по сравнению с которыми все самые изощренные новейшие синтезы искусств или «абсолютные произведения» (как лучше было бы переводить зажигательное слово «Gesamtkunstwerk»)* кажутся праздными грудами технического мусора. Именно садово-парковая среда лучше всего помогает понять тот практический идеализм, пребывающий на полпути между идеей и реальностью, где «деятельность художника и созерцателя», если придерживаться лексики Бахтина, т. е. деятельность автора и зрителя предстают настолько очевидными, что остается лишь их, не мудрствуя лукаво, пересказать, и все становится ясным. Поэтому старинные описания остаются в данном случае самым ценным свидетельством. Дополнительные же комментарии, сделанные в русле иконографии и иконологии**, тоже полезны лишь в том случае, если они прочно базируются на старинных источниках.

____________

* Данный термин, обретший популярность благодаря Р. Вагнеру и тесно связанный со сценографией, укоренился в России в не слишком точном переложении, отождествляющим его со смежным понятием «синтеза искусств». На деле же «Gesamtkunstwerk» (в буквальном переводе «совокупное произведение искусства») — это не столько, вернее, не только «синтез искусств», но и некое «сверхпроизведение», или «абсолютное произведение», где отдельные художественные виды составляют принципиально новое, высшее единство. Иначе говоря, это тот «абсолютный эстетический объект», о котором постоянно грезил немецкий романтизм. Да и не только романтизм — о вагнеровском Gesamtkunstwerk’е вспоминает, причем как раз в контексте садово-паркового искусства, в своем очерке «Gartenbaukunst» (1891) Пауль Шеербарт, мастер немецкого экспрессионизма, известный своими визионерскими архитектурными проектами. Там же он пишет: «Настало время вновь творить на земле парадизы» (Scheerbart P. Gesammelte Werke, 10, 1, 1995. S. 76—84). Но садоводство, собственно, давно уже этим весьма активно занималось.

** В отличие от иконографии, описывающей и систематизирующей темы и мотивы произведений, иконология — как особая историко-художественная методика, сложившаяся в основном в 1920-е годы, — детальнее учитывает те символические нюансы и разночтения, которые возникают в процессе создания и исторического бытования артефактов, создавая вокруг последних специфическую ауру интенций и мнений. Поэтому именно иконология обычно оказывается более адекватной для верного понимания эстетических объектов, которые, в отличие от произведений как таковых, в значительной мере из этой невещественной ауры и состоят.

Парк, охватывающий все видимое, — а вместе со своими перспективами он действительно включает в себя все вокруг, — есть парадигма того универсального эстезиса, который, не ограничиваясь одним искусством, стремится объять весь чувственный опыт, проложив свой собственный, автономный путь познания. Такого рода эстезис действенно противостоит утопии, ибо он, в отличие от утопии, этого «не-места», «места, которого нет», имеет дело с вещами существующими не только лишь в воображении. Недаром Джон Ивлин (XVII в.), которого, вероятно, можно именовать первым крупным философом садоводства, счел необходимым, описывая восхитивший его сад, предупредить читателя, что это «не фантастическая утопия, а реальное место» («no phantasticall utopia but a reall place»)***. Тут следует говорить о совершенно особого рода реал-утопии, именно «реальном», хотя и непреложно идеальном месте, — реально-идеальном топосе, по отношению к которому теряет всякий смысл префикс «не» (греч. «οὐ»).

____________

*** Речь, скорее всего, шла о парке поместья Бэкбери-хилл, принадлежавшем другому энтузиасту садостроения, Дж. Билу (см.: Goodchild P. H. «No Phantasticall Utopia, but a Reall Place». J. Evelyn, J. Beale and Backbury Hill, Herefordshire // GH, 19, 1991, 2).

Сад, или парк, есть то «объективное идеальное»*, которое как раз в парке-то, — этом, выражаясь старинным слогом, «сколке Эдема», — находит свою весьма обширную, весьма выразительную и, самое главное, наиболее удобную для изучения форму. Ведь парк и создается для того, чтобы его изучали, органично сопрягая приятное с полезным**.

____________

* «Объективность идеальной формы» была лейтмотивом философии Э. В. Ильенкова [см. его «Проблему идеального» («Диалектику идеального»)]. «Объективированное трансцендентальное» Шеллинга чувствуется тут в качестве дальнего отголоска.

** Сочетание изящества («декорума») с пользой — краеугольное положение древнеримской риторики, а вслед за ней и теории искусства. Так, Гораций (I в. до н. э.) рекомендует смешивать «полезное со сладким» («О поэтическом искусстве», 343 и 361). В старинных садоводческих дискурсах схожие сентенции постоянно фигурируют или, по крайней мере, подразумеваются.

Самоценное эстетическое познание гораздо четче очерчивает те ренессансные или, в более широком ракурсе, новоевропейские рубежи, которые зачастую принято понимать — в духе Джентиле — как триумф имманентно-человеческого начала***, т. е. всего того, что принято именовать гуманизмом. Считая какую-то из гиперэпох человеческой по преимуществу, мы явно обижаем другие, подозревая их в «антигуманизме» и темном варварстве. На деле же и магия, и религия выдвигают свои собственные имманентно-человеческие модусы поведения, а Новое время, в свою очередь, вырабатывает свои собственные трансценденции, нередко достаточно дипломатичные к иным временам, но то и дело обнаруживающие свою собственную суровость, суеверие и своеобразный гуманистический фанатизм. В итоге пресловутый диалог времен, даже, казалось бы, в совсем уж идиллической сфере райских коннотаций, не развивается с веками от нуля к благостной сумме взаимопониманий, но, скорее, представляет собой некую прерывистую нелинейность, где счастливых сопряжений столь же много, как и фатальных разрывов.

____________

*** Об этом было заявлено в статье Джентиле «Концепция человека в эпоху Возрождения» (1916), неоднократно издававшейся в составе его трудов, в том числе в кн.: Il pensiero italiano nel Rinascimento, 1940. Впоследствии такого рода «антропоцентрический имманентизм» постоянно давал о себе знать в исследованиях Ренессанса, нередко даже диаметрально противоположных Джентиле по своей идеологии. Замена же «человеческой автономии» автономией эстетической сглаживает все противоречия, ибо содержит в себе человеческий фактор, действительно «раскрепостившийся», но в то же время наделенный своей собственной трансценденцией.

Общеприемлемый для всех эпох принцип рая состоит, вероятно, в том, что он являет собою некий онтологический абсолют, где все «добро зело», составляя нерушимое природно-человеческое единство. Однако стоит лишь нам начать теоретизировать, а тем паче эстетически теоретизировать, как мы буквально теряем почву под ногами, получая «с три короба» разговоров и «ничего существенного, прочного»****. Причем в исторической перспективе эта неопределенность лишь всемерно возрастает. Стоит лишь сравнить древние элизиумы и средневековый парадиз с их сравнительно четкими, в особенности в Средние века, хронотопическими позициями, четкими как «четыре последняя» (Смерть, Страшный суд, Ад и Рай) в богослужебном каноне, — с современным вкусом, где все вроде бы, как в случае с тем же «батончиком Баунти», совершенно произвольно. Произвол к тому же увеличивается слишком вольным пониманием слова «утопия», которое налагается на все что угодно, лишая это «все, что угодно» всякой исторической конкретики.

____________

**** Из письма И. Н. Крамского А. С. Суворину (1885). В кн.: Крамской И. Н. Письма. Статьи. Т 2. 1966. С. 191.

Однако существует все же самое надежное мерило подлинности — это сами арт-произведения, доказывающие, что «лишь искусство обладает исключительным правом откликаться на искусство»*. Это суждение, конечно, не совсем адекватно по отношению к архаическим временам, не знавшим безусловной суверенности эстетического, но в любом случае оно указывает верный путь толкования. Пусть произведение пребывает сколь угодно идеефицированным, сопоставлять его следует в первую очередь не с научно-историческими идеями, а с другими произведениями, в том числе и с произведениями других видов и жанров. Лишь тогда мы сможем достичь «созерцательной способности суждения» (Гёте), которая одна лишь в состоянии что-то объяснить, не истребив того живого чувства формы, что рождается в непосредственном вчуствовании, тоже по-своему «райском». Во всяком случае «райском» в романтическом идеале.

____________

* Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. 1994. С. 11.

В силу невозможности объять необъятное мы в основном завершаем свои опыты именно эпохой Гёте, периодом расцвета того романтического миропонимания, которое во многом и до сих пор предопределяет историографию парков как гуманитарную область, быть может, в наименьшей степени затронутую постмодернистской деконструкцией**. Именно к романтической литературе и философии в значительной мере восходят концепции И. Е. Забелина, основоположника отечественной эстетики природы***, и Д. С. Лихачева, чья «Поэзия садов» (1982) заложила в отечественной науке «основные понятия» исторического парковедения. Что же касается нашей заглавной темы, то, насколько нам известно, в России ни до ни после революции не было опубликовано ни одной обобщающей монографии или хотя бы статьи по теории и истории рая, хотя можно назвать немало ценных отечественных изданий и очерков смежного рода****. А возвращаясь к хронотопическим ограничениям (все постромантическое дано лишь пунктиром, — за исключением глав о золоте и свете), заметим, что они носят именно хронотопический, т. е. не только временньй, но и региональный, европоцентрический характер. Не обладая специальными, в том числе языковыми знаниями, мы не считаем себя вправе рассуждать о восточных, как арабских и иранских, так и китайских и японских парадизах, — в их прямом, магико-религиозном и художественном, садовом выражении. Ограничиваться же беглыми экскурсами не хотелось, мы все же писали не краткий учебный курс.

____________

** Единственной известной нам монографией такого рода является кн.: Weiss A. S. Unnatural Horizons. Paradox and Contradiction in Landscapе Architecture. 1998.

*** Имеется в виду ст.: Очерк истории чувства природы в древнерусском обществе // В его кн.: Кунцево и древний Сетунский стан, 1873.

**** Прочно базируясь на святоотеческой традиции толкования рая, православное богословие лишь дополняло эти толкования отдельными комментариями. Правда, теологический интерес к теме усилился на рубеже XIX—XX веков в русле полемики с оккультизмом, но речь шла обычно о «мире ином» в целом, а не об отдельных его разделах (некоторые из этих трудов упомянуты в сносках).

Поверхностный глобализм охвата нанес бы книге несомненный вред. К тому же на Востоке, к сожалению или к счастью, — можно судить по-разному, — не было Ренессанса (всегда остававшегося сугубо европейским эпохальным явлением), что привело к совершенно иным, чем в Европе, метаисторическим диспозициям, для верного понимания которых опять-таки нужны те специальные сведения, которые мы, увы, собрать не в состоянии. Дилетантизм, иногда все же необходимый, не должен быть безбрежным.

Следует также специально помянуть и принятые нами существенные ограничения тематического свойства. Проблема средневекового рая излагается нами в основном в ее первозданном, собственно эдемическом аспекте, тогда как итоговый рай, соприкасающийся с Небесным Иерусалимом, а нередко с ним и отождествляемый, рассматривается лишь эпизодически, в тех случаях, где его отсутствие было бы совсем уж вопиющей лакуной. В любом случае возникает несомненное «зияние», но, чтобы заполнить его, необходимо было бы написать еще одну книгу. Ведь иконология Небесного Иерусалима включает в себя и город, а также архитектуру уже не только лишь ландшафтную, но архитектуру как таковую и, наконец, сложнейшую тему небесной и земной отчизны — в многообразных тождествах и различиях двух последних. Все это, с одной стороны, многократно исследовалось, а с другой — содержит в себе массу «белых пятен», которые необходимо хотя бы частично закрывать. Так что приходится ограничиться садом, который и сам по себе необычайно богат разнообразными «райскими» видами и видениями. Его вполне достаточно, чтобы составить определенное представление о предмете, хотя и представление, в силу своей тройственности, многослойное и крайне противоречивое.

К тому же и представление, увы, неполное, на что указывает ограничительное слово «главы» в подзаголовке. По причинам объема, и так уже непомерно разросшегося сверх исходно намеченных параметров, пришлось отказаться также от более подробной экспозиции целого ряда других смежных тем и мотивов (впрочем универсально изложить рай все равно невозможно, ибо его иконографические окрестности включают в себя, по сути, весь мир). Хотелось бы подробнее рассказать об отдельных деревьях и цветах*, о метафорике любви, об иконологическом соотношении парадиза со смертью. Многое приходилось давать лишь скупым прочерком, но мы надеемся, что общая картина все же получилась если и не всеобъемлющей, то, по крайней мере, достаточно разнообразной и, самое главное, связной.

____________

* Об иконологии деревьев и цветов см. (помимо некоторых суждений и библиографических сносок в данной книге) также другую нашу кн.: Время и место. (гл. 2 — «Деревья и лес»; гл. 4 — «Птицы, цветы, насекомые»).

Датировки приводятся, дабы избежать информационных перегрузок, по векам (до ренессансного рубежа), а затем по годам, причем для садов и парков, которые, как правило, неоднократно перестраивались, указывается лишь год начала работ (с...), а для всех остальных произведений — год ее завершения (или, для литературных памятников, год издания, если последний отстоит от годов написания не слишком далеко). В тех случаях, когда жизнь определенной исторической личности захватывает два века, мы даем лишь одну римскую цифру, маркирующую наиболее значительный век биографии. Помянем также некоторые лексические нюансы, не слишком, как нам хотелось бы надеяться, эксцентричные. Словцо «арт», часто употребляемое как префикс вместо традиционного прилагательного «художественный», на наш взгляд, вполне соответствует современному русскому языку, полюбившему слова более краткие и емкие. То же касается префикса «изо-» вместо «изобразительный» (возможные ассоциации с давнишней вульгарной социологией, — с ее «изо-фронтами» и «изо-бригадами», неуместны в силу радикального различия тематических задач). Остальные лексические особенности или скромные, крайне немногочисленные, новации разъясняются, по мере их появления, в примечаниях. Библиография ни в коей мере не носит рекомендательного и, соответственно, универсально-справочного характера, в ней указываются лишь непосредственно использованные вторичные, т. е. исследовательские или публикационные источники, поэтому тут не упоминаются многие весьма значительные издания по нашим (и смежным) темам**. Сноски на наиболее существенные для автора источники вынесены в первое примечание каждой главы. Указания же на первичные источники, которые мы стремились везде, где это было возможно, прорабатывать по оригиналу (идя, таким образом, от вторичного к первичному), введены в основной текст.

____________

** Не упомянуты, в частности, важные исследования по истории русской усадьбы (такие как: Roosevelt P. Life on Russian Country Estate, 1995; Полякова М. А., Сенчина Е. Н. Русская провинциальная усадьба, 2011; и др.), — да и в целом эта тема, столь притягательная для нынешних ученых, осталась по большому счету за рамками нашей книги, ибо для подробного ее освещения понадобились бы обстоятельные историко-экономические выкладки, уводящие далеко «в сторону от рая».

В силу отсутствия ныне единых нормативов оформления библиографии мы сочетаем общепринятые нормы с некоторыми отклонениями от стандарта*. Примечания размечаются звездочками, а наиболее крупные из них выносятся в конец книги в виде приложений и размечаются цифрами.

____________

* Цитаты из первичных источников приводятся с устоявшейся цифровой разбивкой внутренних разделов того или иного исторического текста. Указания же на страницы новейших публикаций этих источников даются лишь в исключительных случаях, для текстов особенно редких и труднодоступных. Цифра, следующая после названия книги или статьи (до года издания), означает том, а цифры после названия журнала или другого рода периодического издания — том (до года выпуска) и номер (после года выпуска). При указании новых источников иногда указывается (в скобках) год первой публикации, — если годы первой и последующей (фактически использованной) публикаций разнятся значительно, более чем на несколько десятилетий. Многоточие, которым иногда завершается библиосноска, означает, что речь идет об издании, уже упоминавшемся где-то выше. Святоотеческая литература иногда цит. по кн.: Добротолюбие (репринт), 1—5, 1993, — а житийные повествования чаще всего по кн.: Жития святых святителя Димитрия Ростовского (репринт), 1—13, 2007.

Большинство иноязычных цитат дается в нашем переводе, а иногда в нашей редактуре, за исключением некоторых классических рифмованных переложений («Данте» М. Л. Лозинского, «Мильтон» А. А. Штейнберга, «Кармина бурана» М. Л. Гаспарова), где соблюдение аутентичной ритмики не обедняет смысла, как, увы, в большинстве случаев бывает. Круглые скобки внутри цитат всякий раз означают неавторские, т. е. наши вставки, которые специально не оговариваются. Языки надписей (латинских и др.), сопровождающих произведение, обычно даются в русском переводе. Местонахождение произведений указывается в тексте лишь в том случае, когда речь идет об особенно редких, требующих дополнительных пояснений художественных вещах.

Открываем абзац с благодарностями словами сердечной признательности Обществу изучения русской усадьбы. В экспедициях общества и беседах с его членами автору открылся первичный абрис книги и даже начали прорисовываться отдельные детали. Неоценимую помощь постоянно оказывала дочь Анна, снабжавшая отца книжными новинками и (вместе с зятем Робином Стори) возившая его по историческим английским усадьбам. Ценными советами, уточнениями, а в ряде случаев и экземплярами своих работ деятельно помогли А. В. Ананьева (Германия), Н. Л. Васильев, Т. Ю. Воробьева, М. Вуд (Великобритания), М. Гампер (Швейцария), О. С. Давыдова, И. В. Дергачева, О. С. Евангулова, Е. П. Зыкова, Е. И. Кириченко, Л. В. Коваль, С. И. Козлова, О. Ф. Кудрявцев, О. Н. Купцова, Дж. С. Кэрл (Великобритания), В. В. Лепахин, В. Л. Махлин, А. Е. Махов, М. В. Нащокина, В. М. Неделин, В. И. Новиков, С. И. Пискунова, И. Е. Путятин, Л. В. Рассказова, И. В. Рязанцев, И. Н. Слюнькова, А. Н. Стрижев, О. В. Титова, В. В. Усачёва, Н. А. Филиппова, отец А. Н. Царенков, В. К. Цодикович, В. Д. Черный, К. И. Шарафадина, Д. О. Швидковский, В. В. Шмидт. Особой благодарности заслуживают И. Л. Бусева-Давыдова и И. И. Свирида, взявшие на себя тяжкий труд рецензирования рукописи. Постоянным и крайне терпеливым консультантом-гебраистом был писатель Ю. Кацнельсон (Израиль). Целый ряд фамилий других добрых помощников упомянут в примечаниях. И даже те, кто никак не отозвался на наши вопросы, внесли свой незримый, но тоже вполне реальный вклад, невольно побудив автора к более активным самостоятельным поискам.

Оглавление

9 Введение

23 Глава 1. Рай земной и небесный

89 Глава 2. Рай небесный и его новое подобие

151 Глава 3. Рай эстетический

213 Глава 4. Окно в Эдем

275 Глава 5. Золото

325 Глава 6. Свет

381 Глава 7. Сад и парк — от натуры к искусству

443 Глава 8. Сад и парк — освоение арт-пространства

509 Глава 9. Сад и парк — сила красоты

571 Глава 10. Сад и парк — путь за горизонт

647 Вместо заключения

671 Приложения

682 Summary

700 Список сокращений

701 Список иллюстраций

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (скан, нет страниц с иллюстрациями) (яндексдиск; 94,2 МБ)

Скачать издание в формате pdf (исходная цифровая версия) (яндексдиск; 22,2 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.

28 августа 2018, 17:12

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий