|

|

Советская архитектура : Ежегодник : Выпуск ІIІ : 1951 г. — Москва, 1954Советская архитектура : Ежегодник : [Выпуск] ІIІ : 1951 г. / Редакционная коллегия: В. Г. Гельфрейх, И. П. Домшлак, В. Н. Иванов, А. И. Михайлов, М. И. Рзянин (главный редактор), Б. Р. Рубаненко, Л. В. Руднев, Ю. Ю. Савицкий, Е. Г. Чернов, Ю. С. Яралов ; Автор предисловия канд. архитектуры Н. А. Пекарева ; Академия архитектуры СССР, Институт теории и истории архитектуры, Отдел архитектурных справочников, Музей Академии архитектуры СССР. — Москва : Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1954. — 255 с., ил.[Предисловие]

Настоящий выпуск Ежегодника „Советская архитектура“ посвящен показу архитектурной практики СССР за 1951 г. — первый год второй послевоенной пятилетки.

В сборник вошли архитектурные произведения, удостоенные Сталинских премий, ряд сооружений, отмеченных на конкурсах, проведенных Управлениями по делам архитектуры при Советах Министров РСФСР и УССР, а также другие наиболее значительные жилые и общественные здания, выстроенные в городах и поселках Советского Союза в 1951 г. Иллюстративный материал Ежегодника расположен по типологическому принципу и наглядно показывает основные особенности развития советской архитектуры за это время.

* * *

Основное место в настоящем выпуске отведено жилым зданиям как наиболее массовому виду строительства, которому партия и правительство неизменно уделяют особенное внимание. На страницах сборника представлены характерные примеры жилых домов, законченных строительством в 1951 г. в городах РСФСР и других союзных республик.

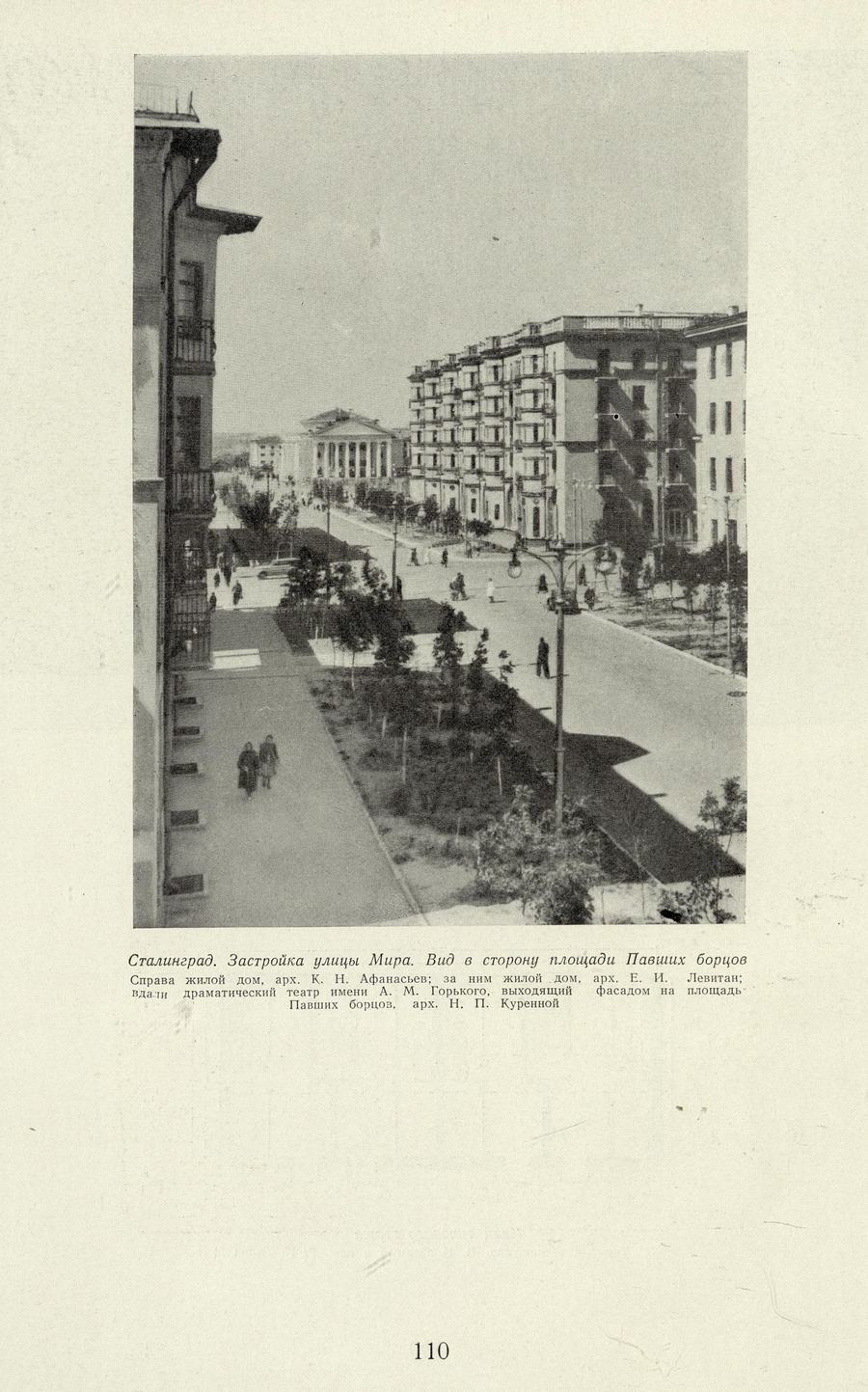

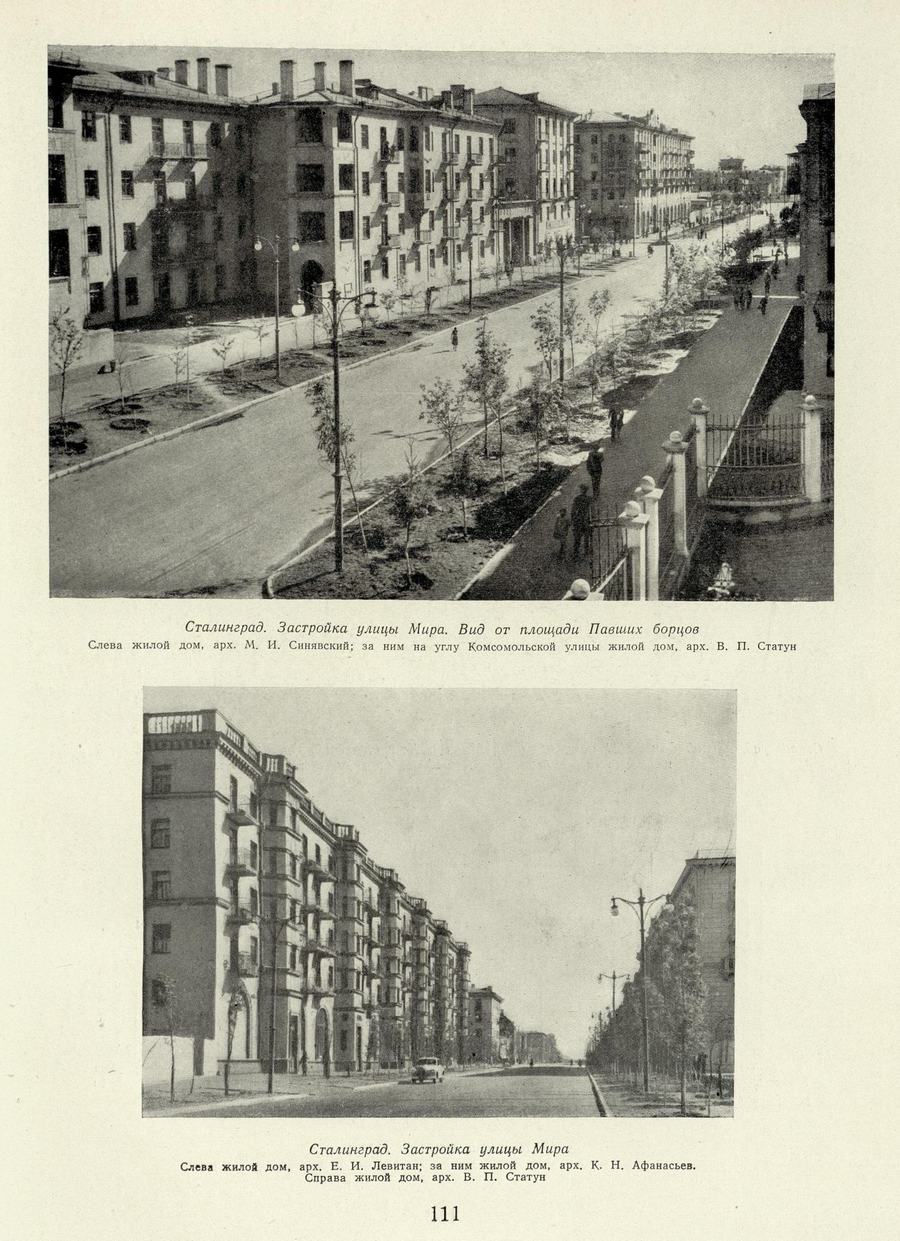

Одной из особенностей зодчества послевоенных лет является целостная застройка центральных магистралей, развернувшаяся в ряде крупных городов Советского Союза, наиболее сильно пострадавших от немецко-фашистских захватчиков. Новые жилые дома на улице Мира в Сталинграде, на Крещатике в Киеве, на проспекте Сталина в Минске свидетельствуют о дальнейшем развитии принципов ансамбля в советской архитектуре. Показательным примером в этом смысле может служить также и жилищное строительство 1951 г. в Ленинграде. От практики разбросанного малоэтажного строительства первых послевоенных лет, не оправдавшей себя ни с точки зрения экономики, ни в градостроительном отношении, ленинградские архитекторы и строители перешли к концентрированной многоэтажной застройке новых крупных магистралей — проспекта Сталина, проспекта Стачек и других улиц города.

Развитие градостроительных принципов, характерное для творческого метода социалистического реализма в архитектуре, можно также проследить и на композиции ряда приведенных в настоящем Ежегоднике жилых зданий.

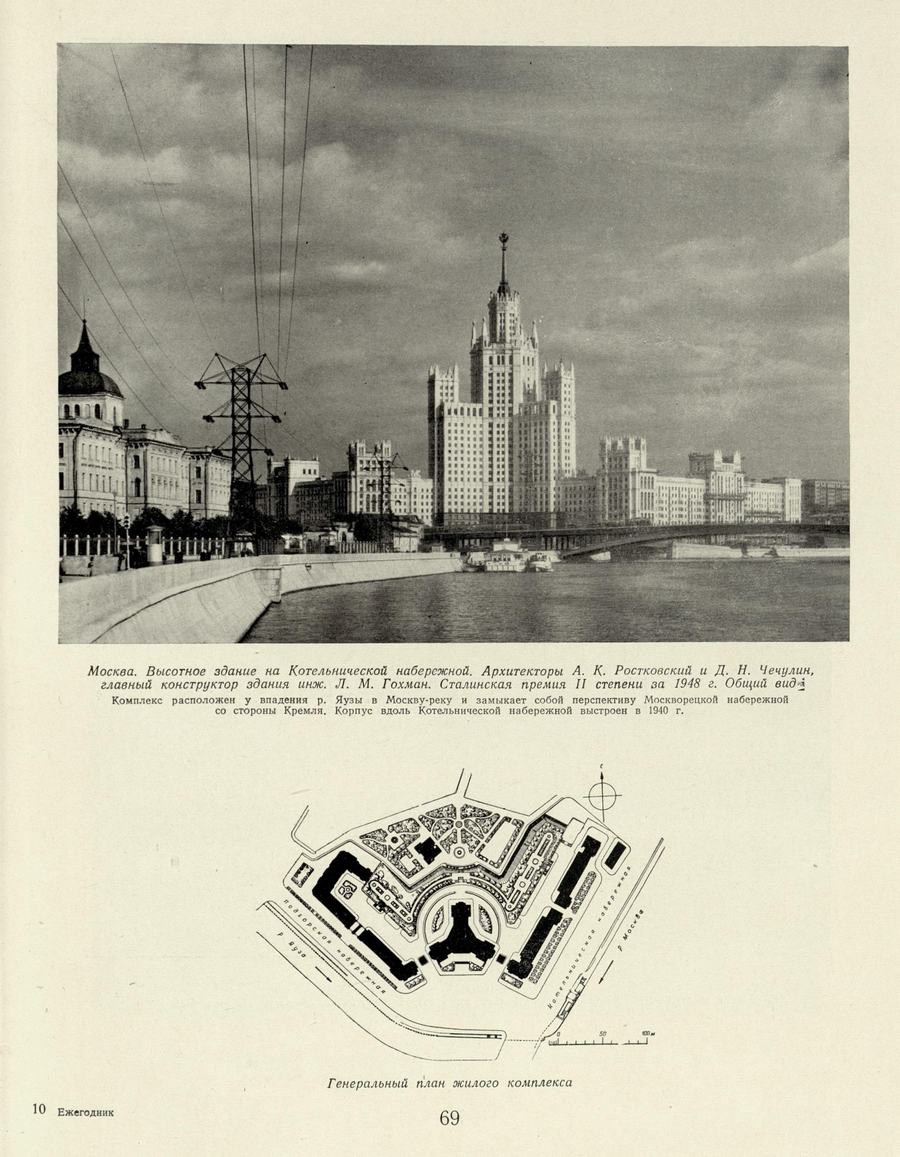

Большинство представленных здесь жилых домов, начиная от высотного здания на Котельнической набережной в Москве и кончая жилыми домами Минска, Баку, Днепродзержинска и других городов Советского Союза, задумано и осуществлено учетом их градостроительной функции.

Если зданию на Котельнической набережной, наряду с другими высотными сооружениями Москвы, принадлежит ответственная роль в формировании силуэта столицы, то другие представленные здесь жилые дома, хотя и более скромные по своим масштабам, также участвуют в решении градостроительных задач.

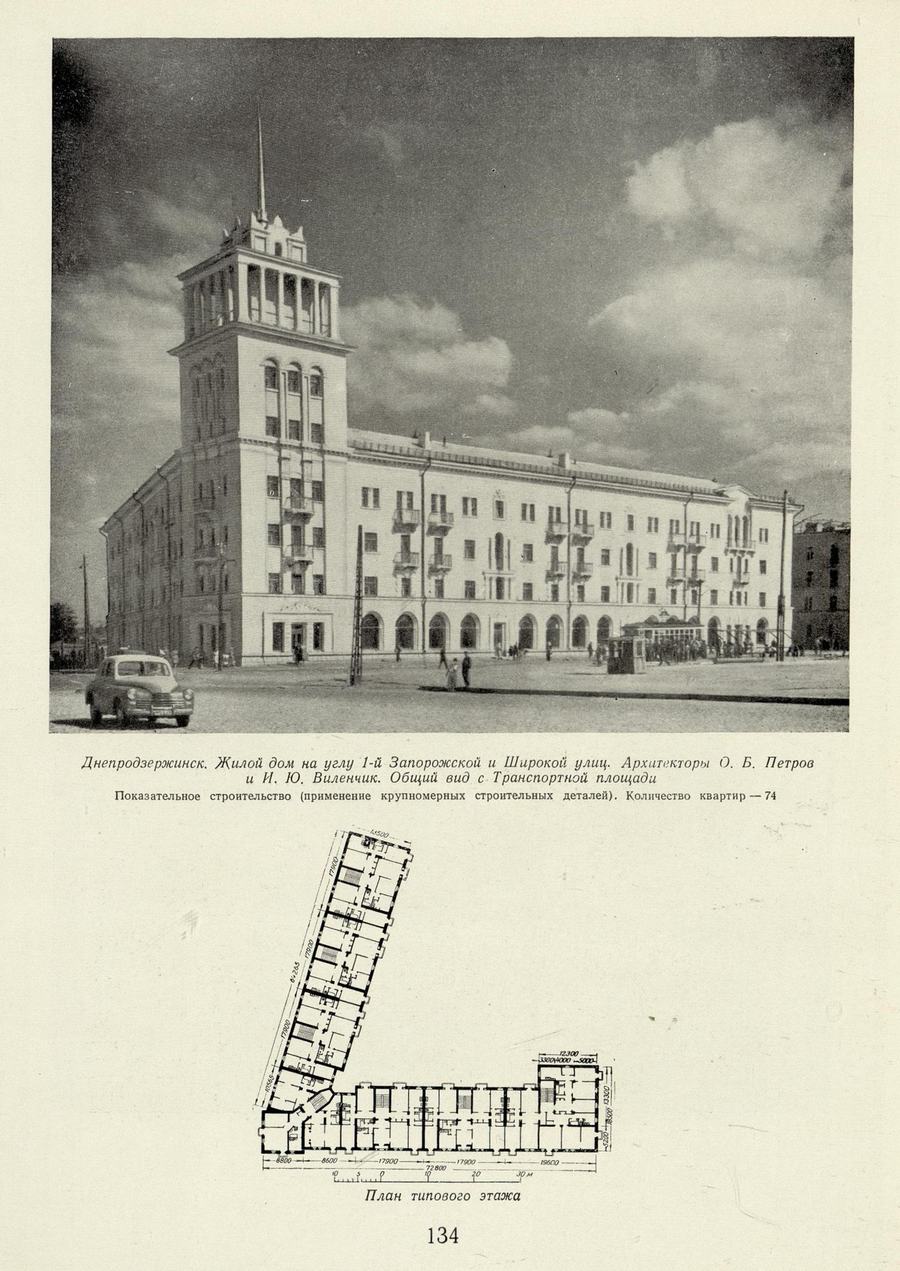

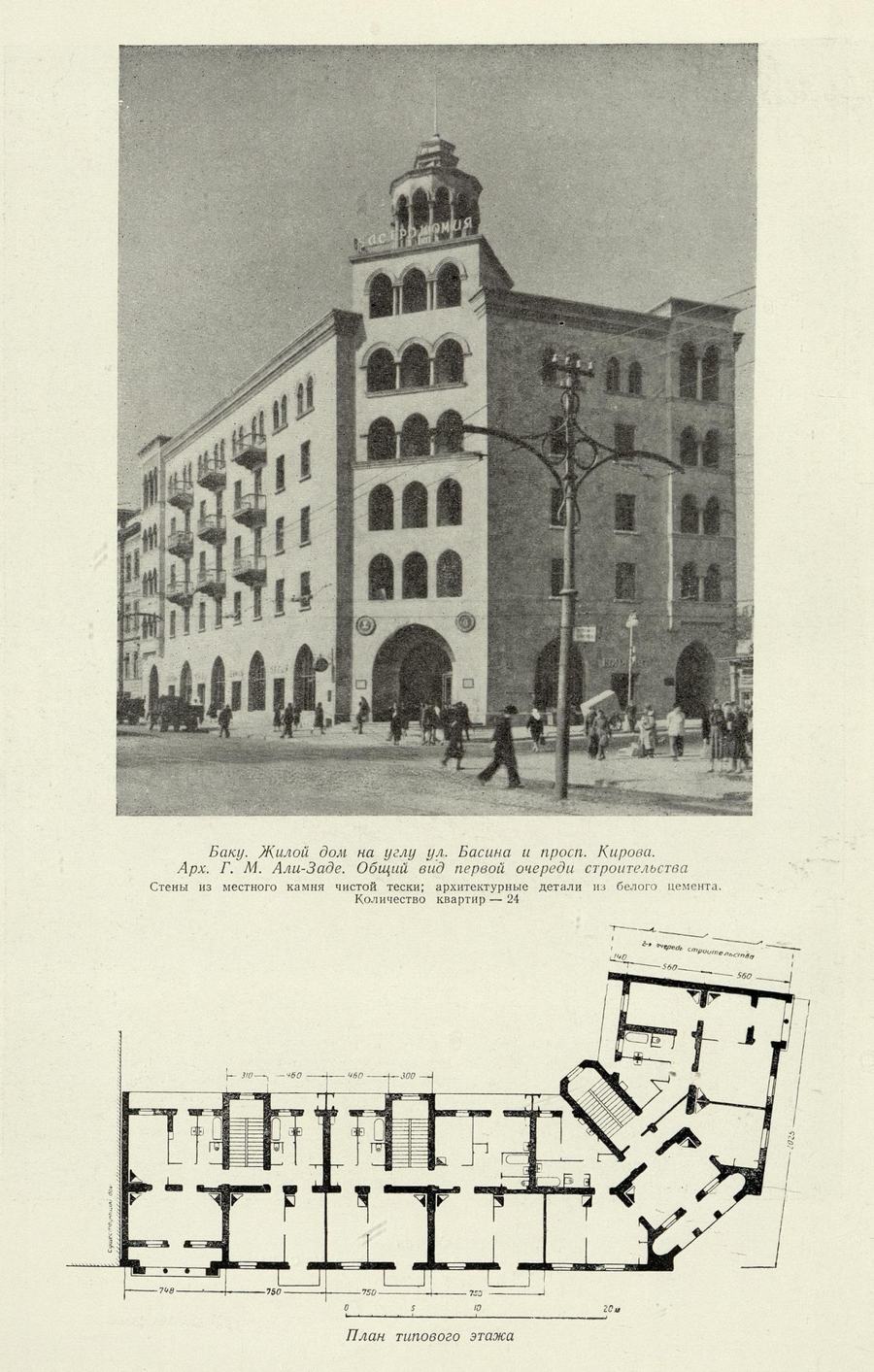

Так, жилой дом в Днепродзержинске (архитекторы О. Петров и И. Виленчик), расположенный на углу 1-й Запорожской и Широкой улиц, архитектурно организует прилегающее к нему значительное пространство. То же следует сказать и о жилом доме Мингечаурстроя в Баку (арх. Г. Али-Заде). Это здание, размещенное в одной из возвышенных частей города, в месте пересечения проспекта Кирова и улицы Басина, создает выразительный архитектурный акцент в ансамбле улицы.

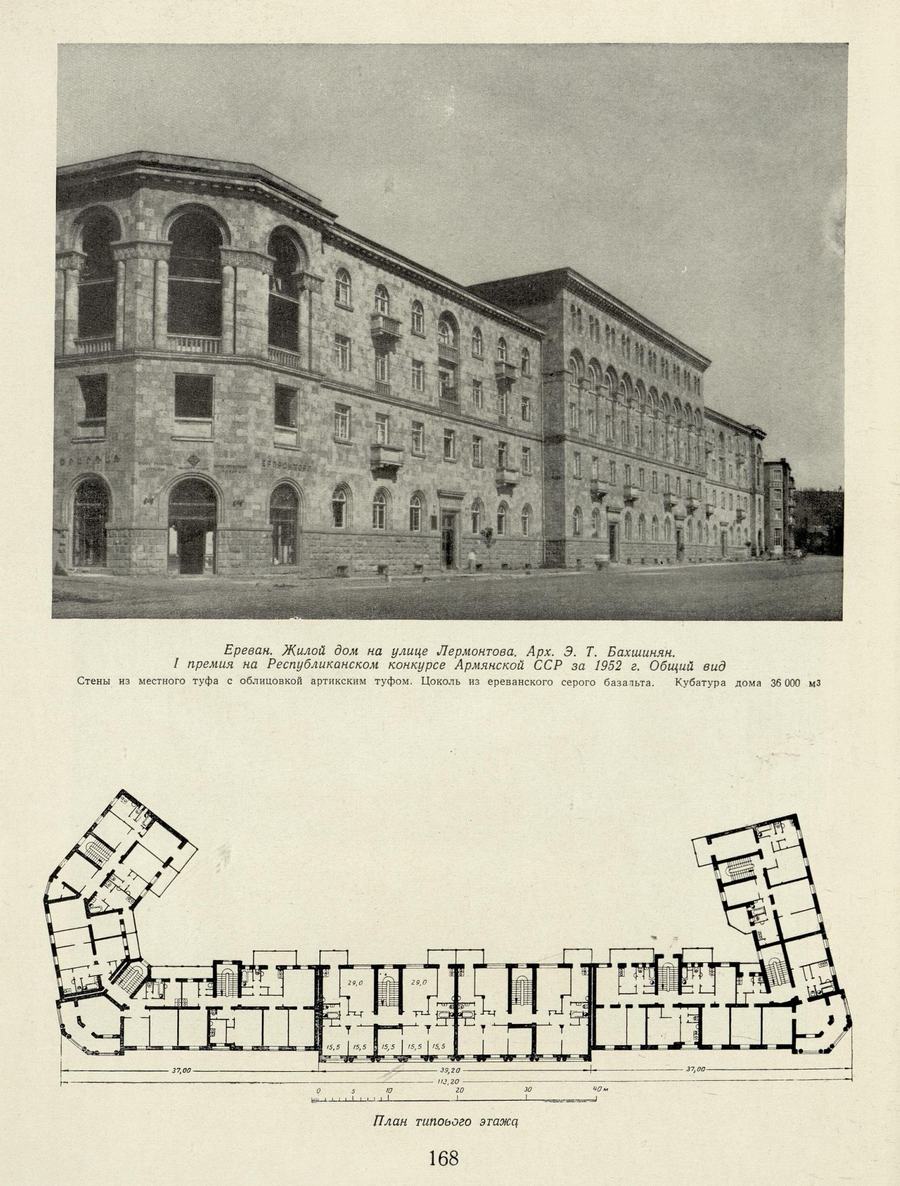

Удачным примером органического включения нового здания в существующую застройку является жилой Дом художественного фонда в Ереване (арх. 3. Бахшинян). Здание стоит на одной из крупных магистралей города — улице Лермонтова, в непосредственной близости от Театра оперы и балета имени Спендиарова. В соответствии с этими специфическими условиями автор связал композицию своего сооружения с архитектурно-художественным обликом театра, благодаря чему новый дом закономерно и логично вошел в существующий ансамбль Театральной площади и окружающей се застройки.

В приведенных нами жилых сооружениях созданы большие удобства для жильцов. В жилом доме Днепродзержинска применена типовая секция, отличающаяся рядом положительных качеств: большинство жилых комнат имеет хорошие пропорции; площадь квартир рационально использована; удобна взаимосвязь помещений. Четкость конструктивной схемы жилой секции позволила значительно стандартизовать элементы здания и тем самым расширить возможность применения передовых методов строительства.

Интересна планировка Дома художественного фонда в Ереване. Это здание отличается от обычных жилых сооружений тем, что, помимо квартир, в нем предусмотрены мастерские для художников. Автору удалось хорошо разрешить эту комплексную задачу: квартиры отличаются удачной планировкой, хорошим оборудованием. Расположенные непосредственно при квартирах рабочие мастерские удобно связаны с жилыми комнатами и вместе с тем достаточно изолированы благодаря имеющимся там отдельным входам.

Но наряду с положительными решениями внутренней планировки жилых зданий практика 1951 г. свидетельствовала о том, что создание типа удобной и экономичной жилой секции еще не стало основной задачей проектировщиков. Даже в таком значительном сооружении, как жилой дом на Котельнической набережной в Москве, внутренняя организация здания страдает серьезными недостатками. К наиболее существенным следует отнести то, что наряду с комфортабельностью значительной части квартир в здании чрезвычайно нерационально использован его общий объем. Наличие чрезмерно обширных вестибюлей и холлов, завышение площадей подсобных помещений в квартирах и прочие излишества привели к значительному удорожанию стоимости жилой площади, к сложности и неэкономичности эксплуатации здания.

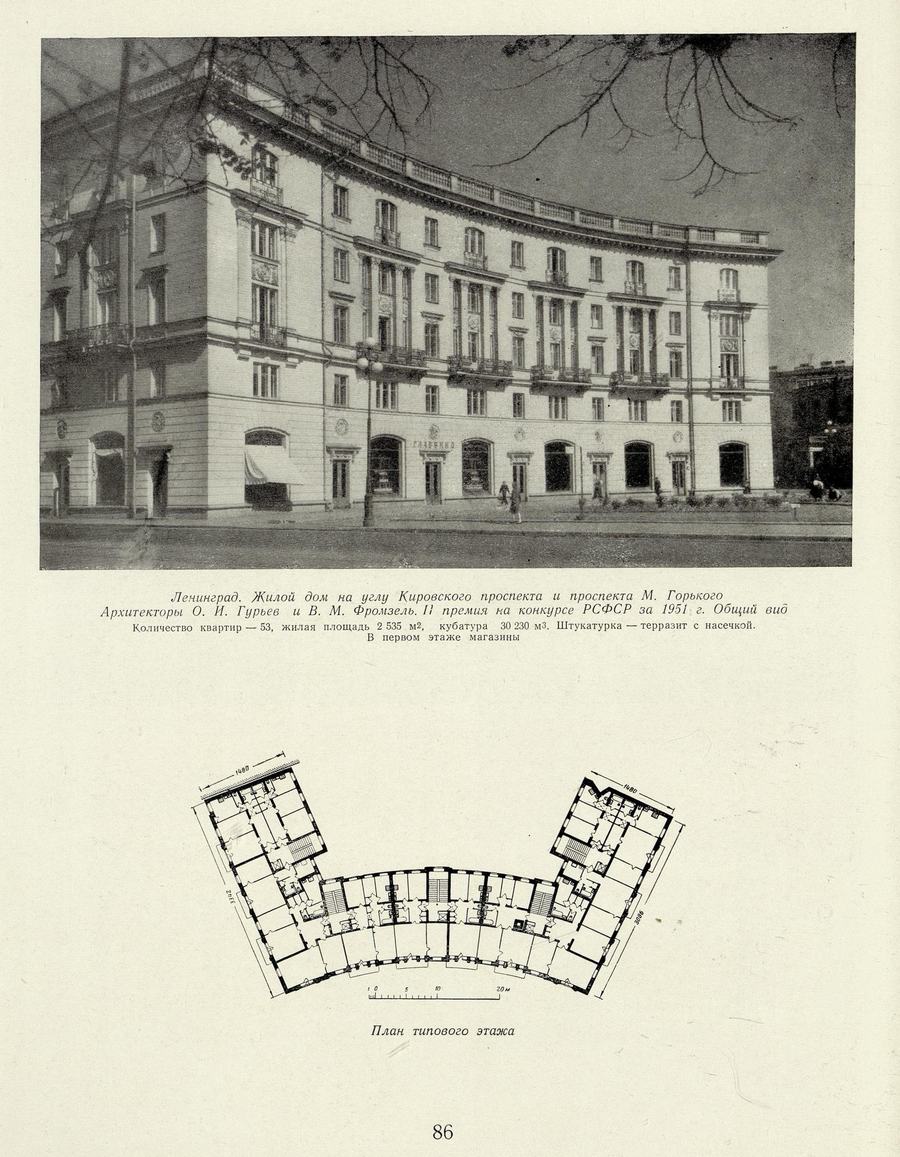

Среди законченных строительством в 1951 г. жилых сооружений обращает на себя внимание дом на Кировском проспекте в Ленинграде (архитекторы О. Гурьев и В. Фромзель). Авторы в основном удачно разрешили сложный комплекс вопросов, встающих при проектировании жилого дома, расположенного на одной из крупных городских магистралей. В здании внимательно продумана планировка квартир. Внутреннее пространство квартир четко членится на жилые и подсобные помещения. Комнаты группируются вокруг прихожих, кухни и санузлы отнесены вглубь квартир. Комнаты имеют хорошие пропорции и удобно связаны между собой. К достоинствам следует отнести выделение в каждой квартире одной большой комнаты.

При общем удачном приеме организации квартир качество жилых секций снижается некоторым завышением площадей подсобных помещений, расположением лифтов в непосредственном соседстве с жилыми комнатами, недостаточной экономичностью конструктивного решения плана с двумя продольными капитальными стенами.

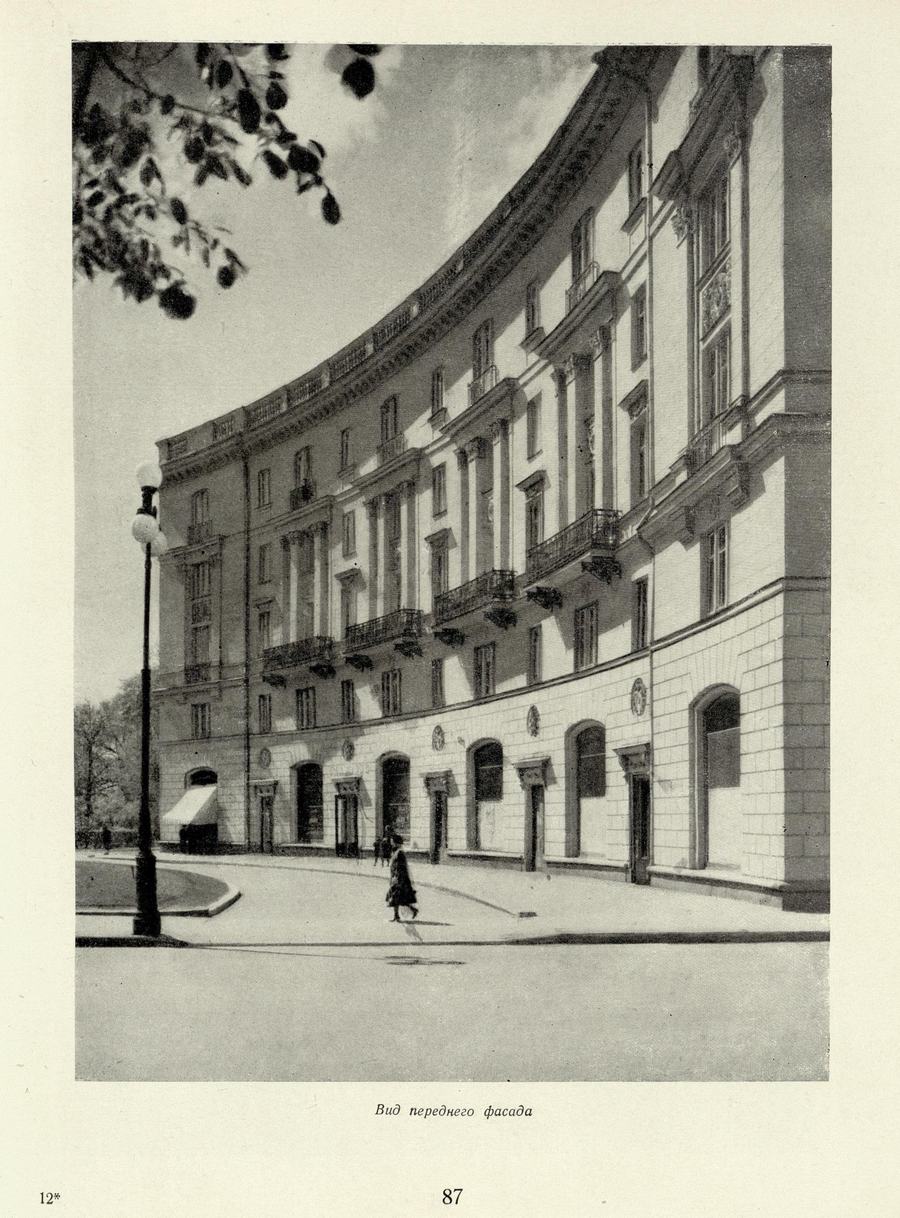

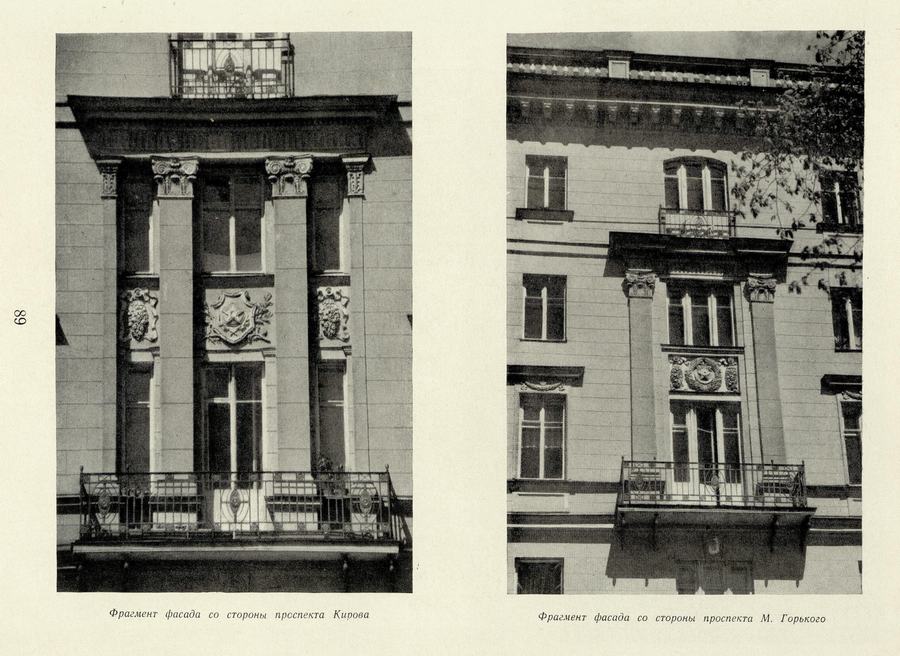

Значительный архитектурный облик этого сооружения соответствует его градостроительной роли, определяемой местоположением здания у начала одной из крупных городских магистралей. Вместе с тем композиция дома обладает ярко выраженными чертами жилища. Примененный здесь четкий и простой прием построения фасада, основанный на ритмическом чередовании двух различных по ширине типов окон в сочетании с витринами магазинов и группами окон третьего и четвертого этажей, объединенных общим декоративным мотивом, создает выразительный художественный облик жилого дома.

Здание на Кировском проспекте в Ленинграде, а также и ряд других представленных в Сборнике домов Сталинграда, Ташкента, Горького, Днепродзержинска являются примерами того, как простыми художественными средствами можно достигнуть убедительной образной характеристики жилого дома.

Однако наряду с положительными решениями имеются случаи, когда авторы придают жилым домам чрезмерно парадный облик или, в погоне за декоративным эффектом, наделяют здания неоправданным разнообразием архитектурных мотивов, иногда даже в ущерб внутренним удобствам квартир.

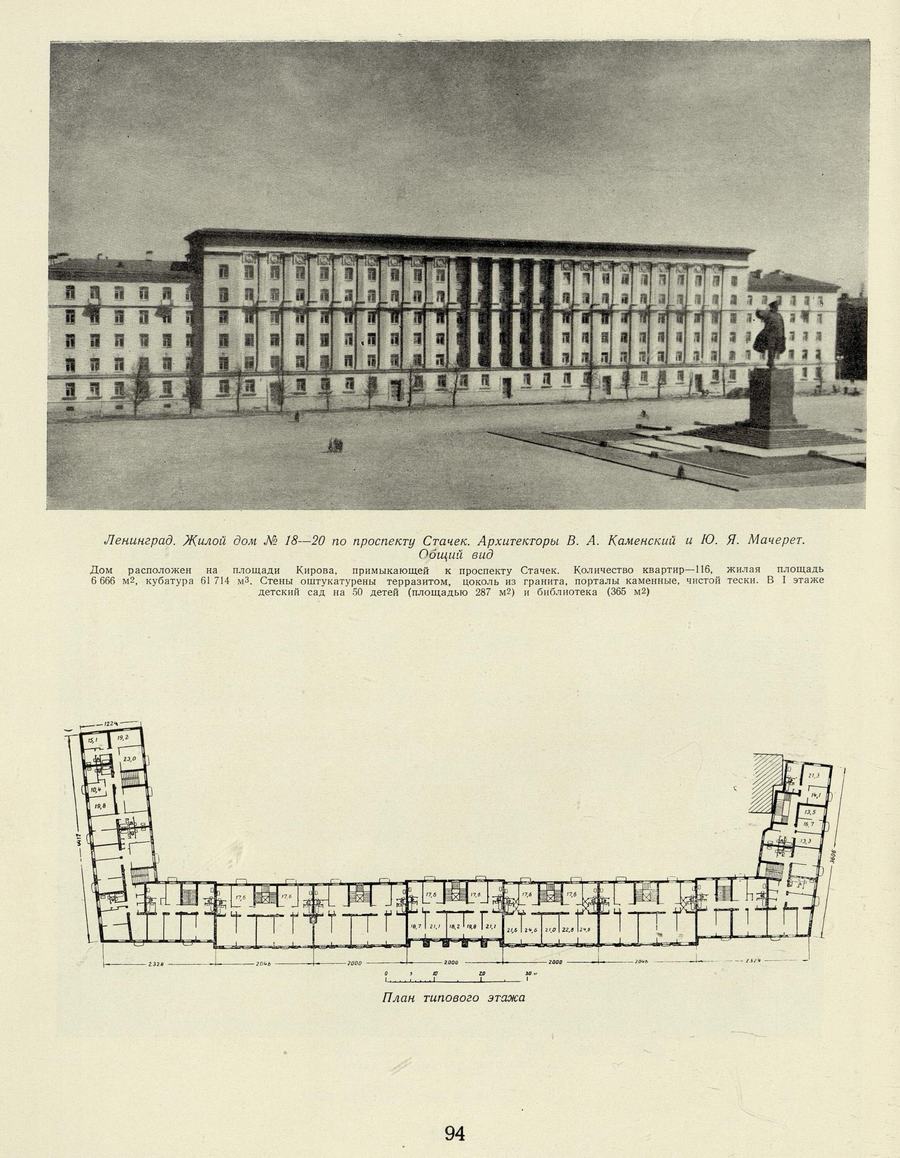

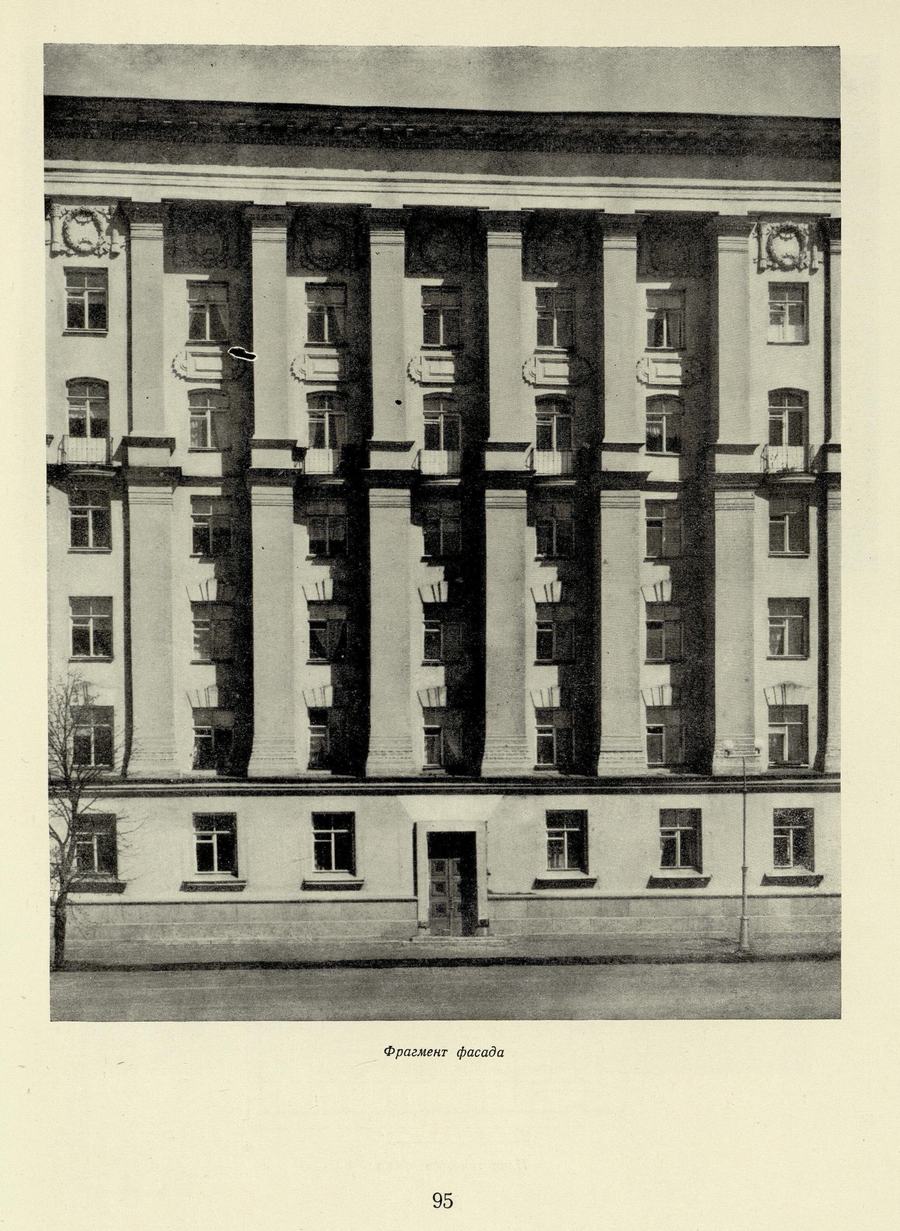

Так, стремясь к большей импозантности внешнего вида сооружения, арх. В. Каменский вводит в центральную часть фасада жилого дома на площади Кирова в Ленинграде мощные пилоны, ухудшающие освещение многих комнат и вместе с тем придающие зданию скорее общественный, нежели жилой характер.

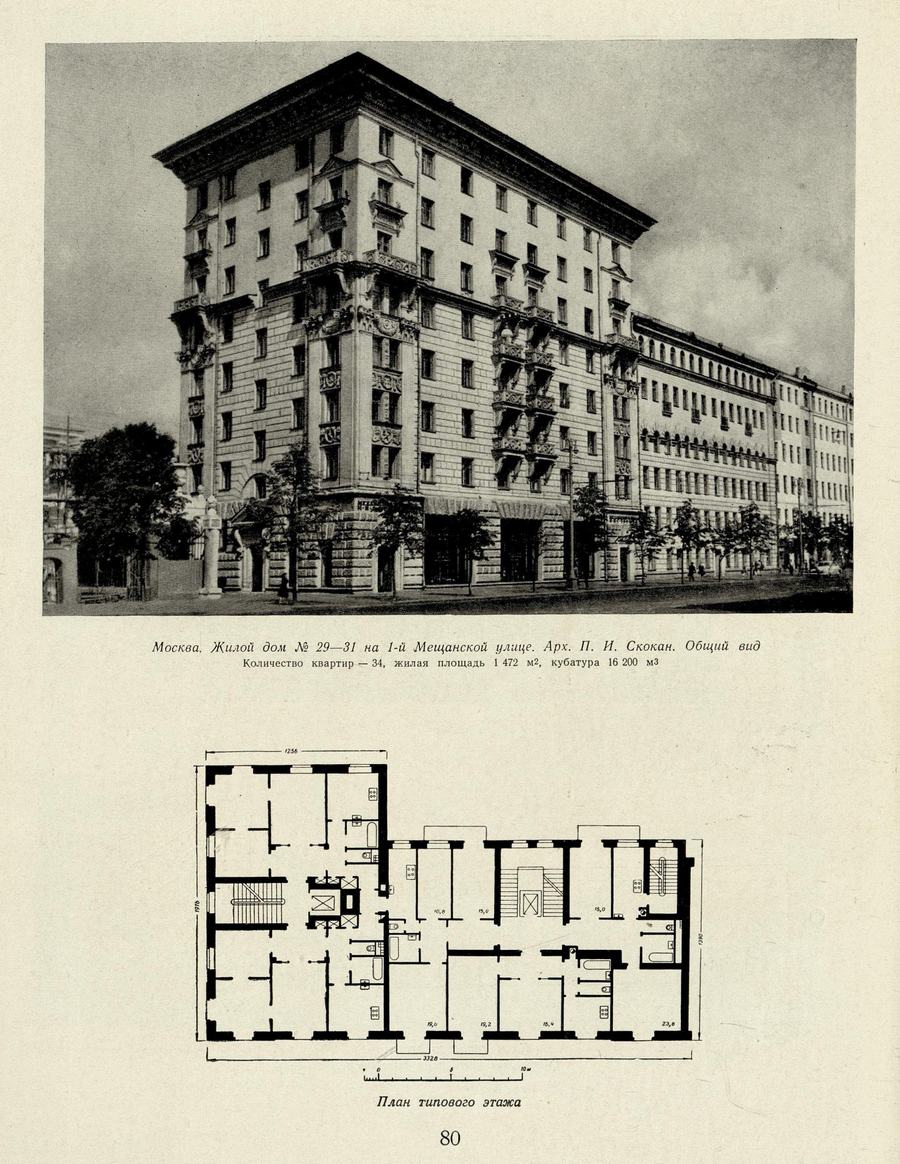

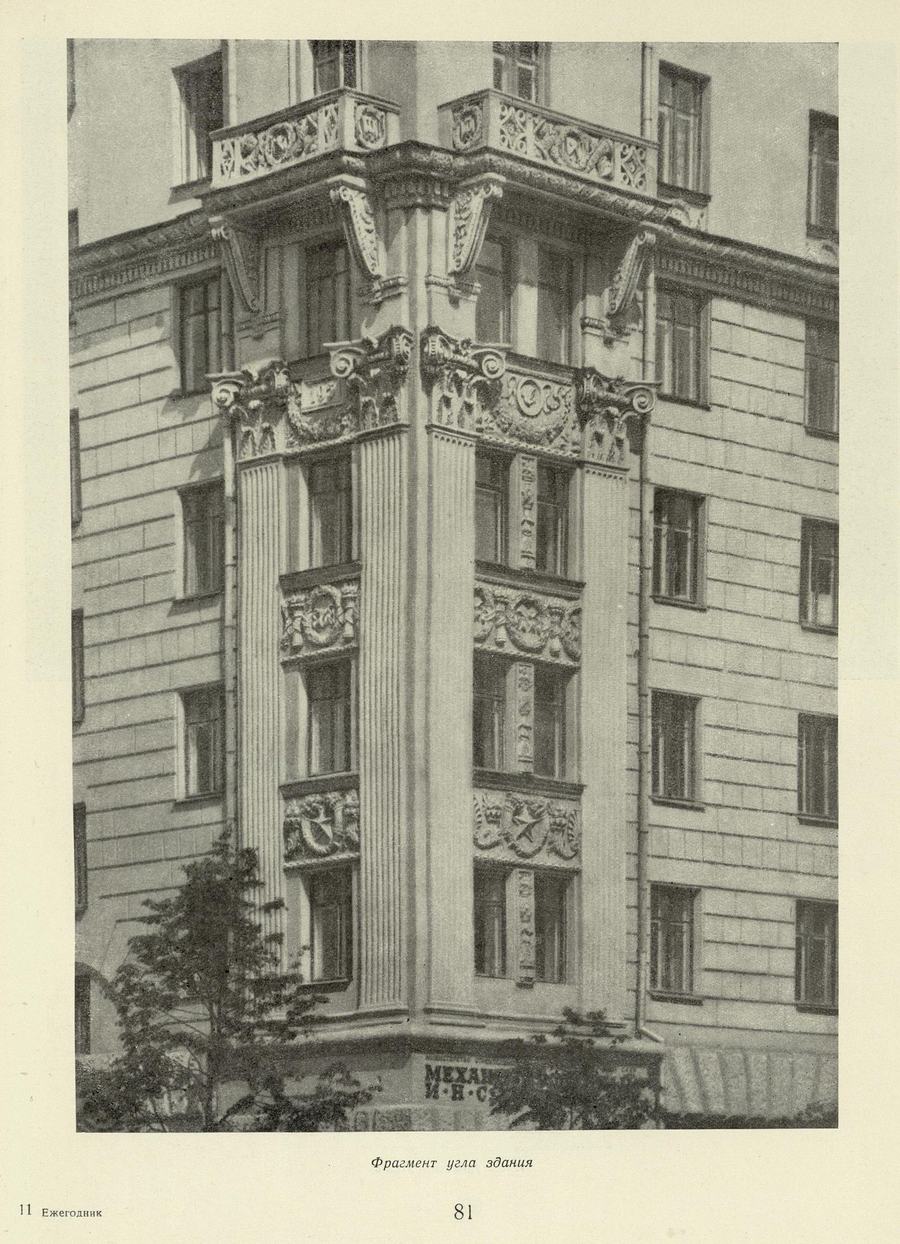

Автор жилого дома на 1-й Мещанской улице в Москве арх. П. Скокан, механически используя композиционный прием, выработанный И. В. Жолтовским для здания иных размеров и иной конфигурации, вводит на фасаде сравнительно небольшого сооружения пышные декоративные вставки и гигантский венчающий карниз. Это привело к удорожанию строительства, усложнило производство работ и внесло дисгармоничность в архитектурную композицию дома.

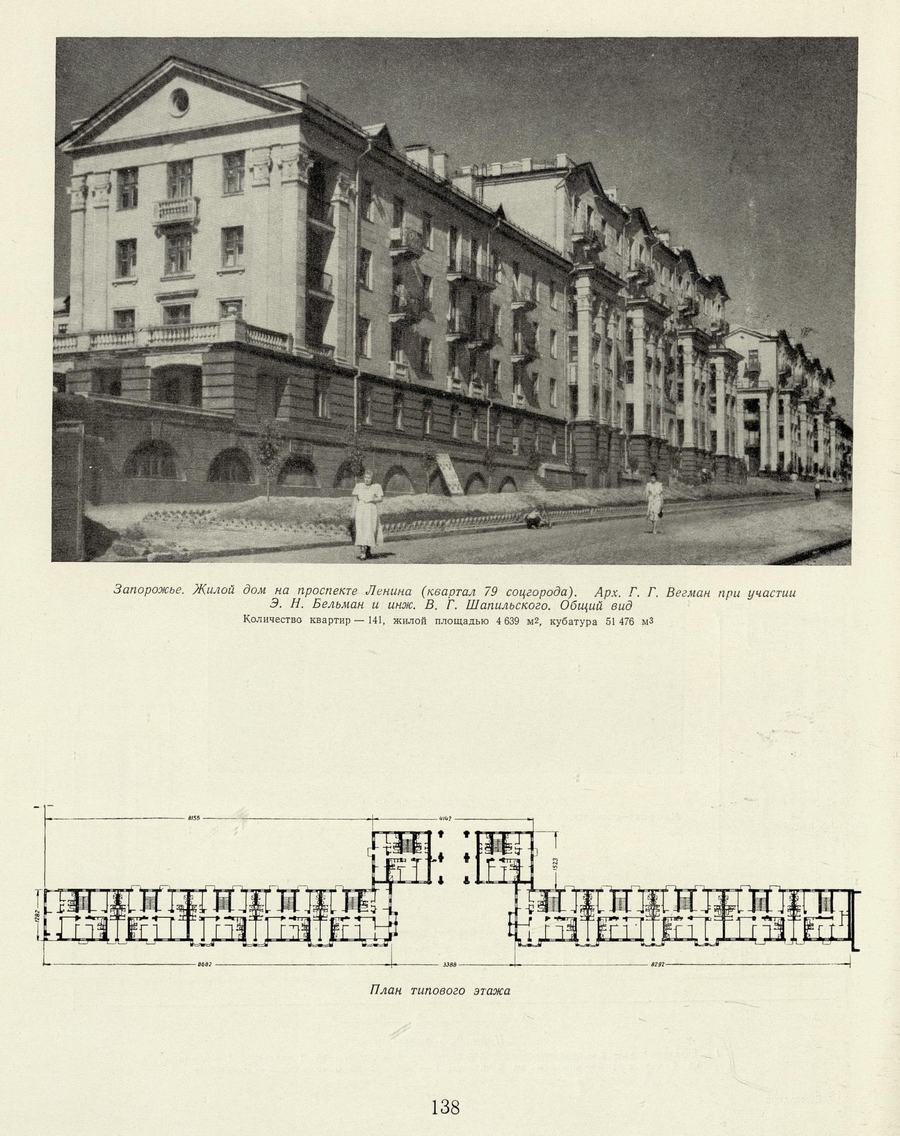

Усложненность композиции и многочисленность разнохарактерных деталей отличают фасады жилых домов на проспекте Ленина в Запорожье (арх. Г. Вегман) и на Садово-Самотечной улице в Москве (арх. М. Жиров).

Все эти примеры свидетельствуют об имеющих место в нашей архитектурной практике проявлениях украшательства, идущего в разрез с требованиями экономики и индустриализации строительства и снижающего художественные достоинства архитектуры сооружений.

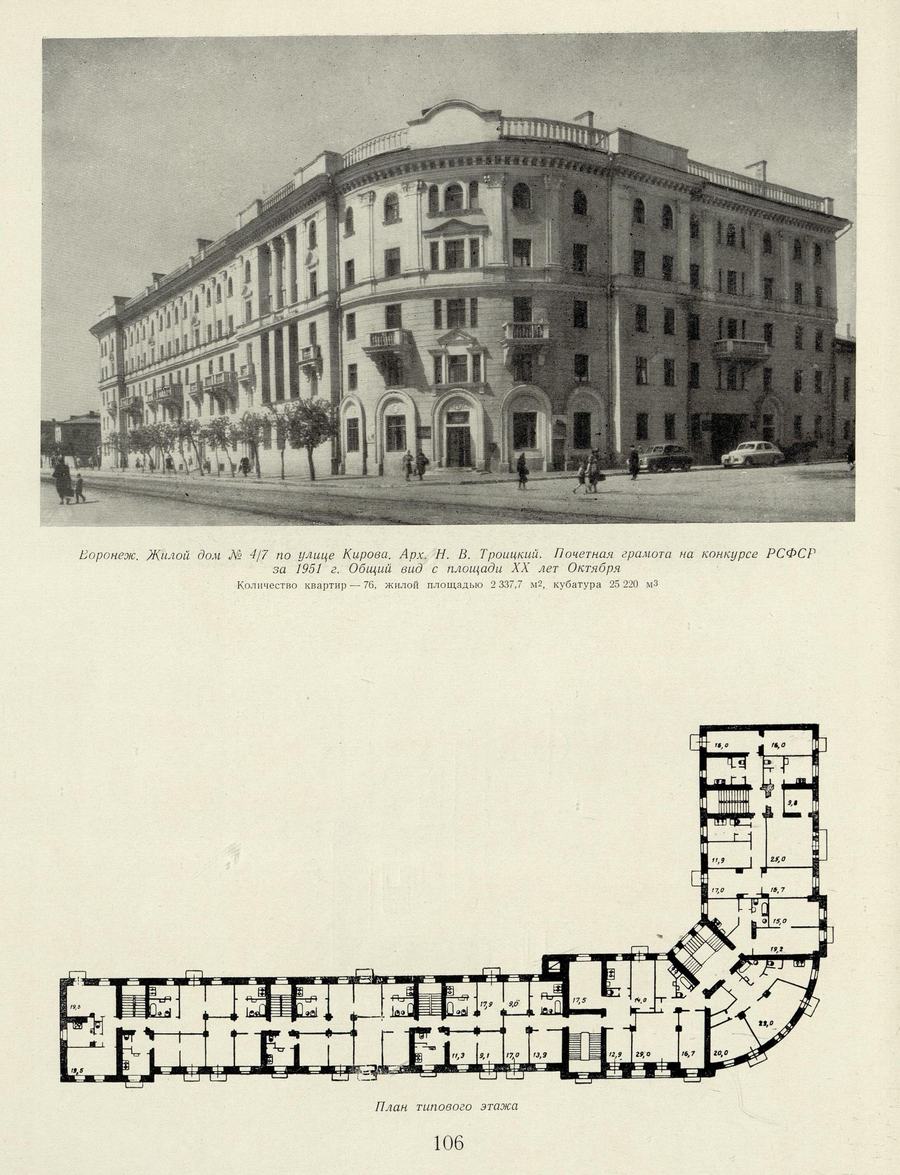

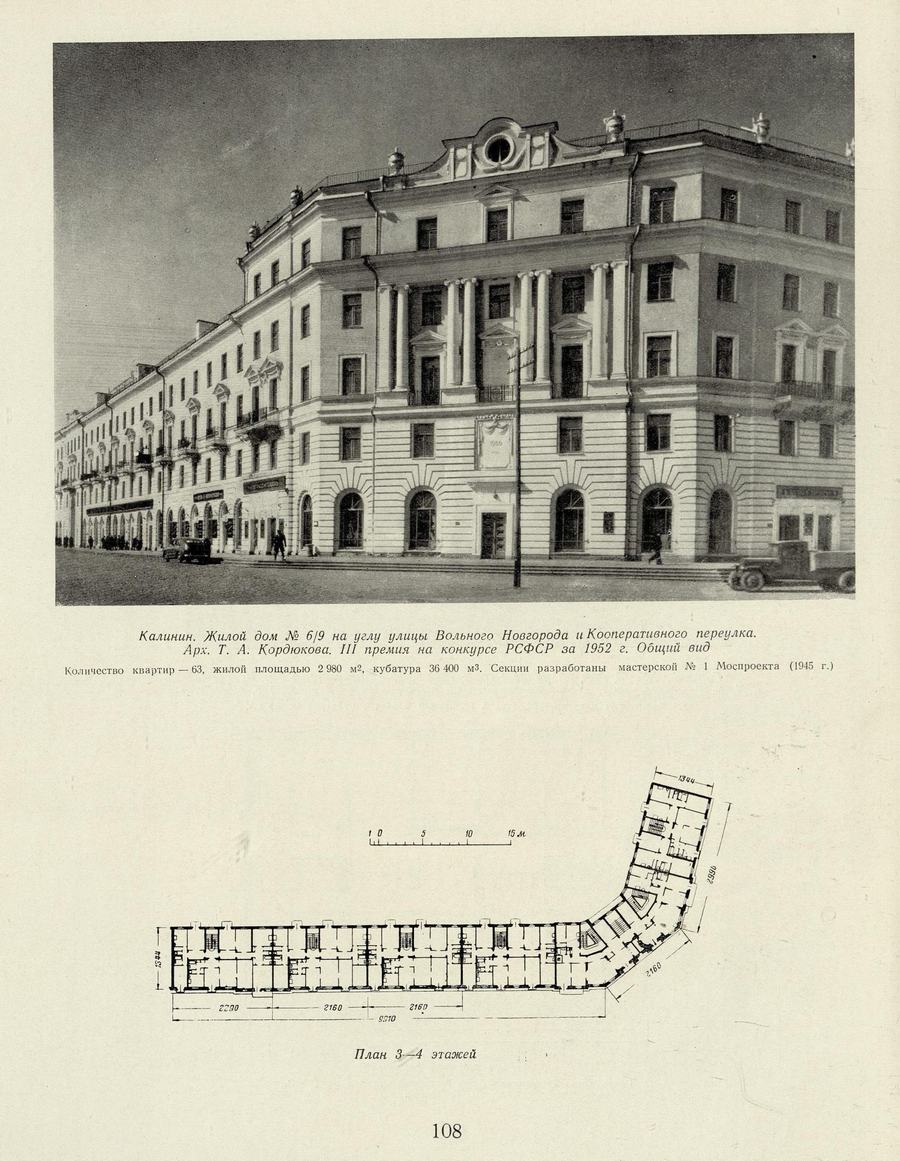

Для советской архитектурной практики послевоенных лет характерно усиление внимания к отечественному художественному наследию. Эта черта проявилась и в жилищном строительстве 1951 г. На примере ряда вновь выстроенных домов в Ленинграде можно видеть стремление их авторов творчески освоить замечательные художественные традиции этого города. Однако успехи ленинградских и других архитекторов в этом направлении пока еще невелики. Применяются отдельные композиционные приемы классического русского зодчества, но еще не найден путь их творческой переработки и органического использования в архитектуре современного многоэтажного жилого здания. В ряде случаев в одном сооружении применены разнообразные архитектурные мотивы, заимствованные у великих мастеров прошлого. Но это заимствование часто носит некритический, подражательный характер и не способствует созданию убедительной образной характеристики советского жилого дома. Этот же упрек может быть сделан и представленным в настоящем выпуске новым жилым зданиям Воронежа и Калинина.

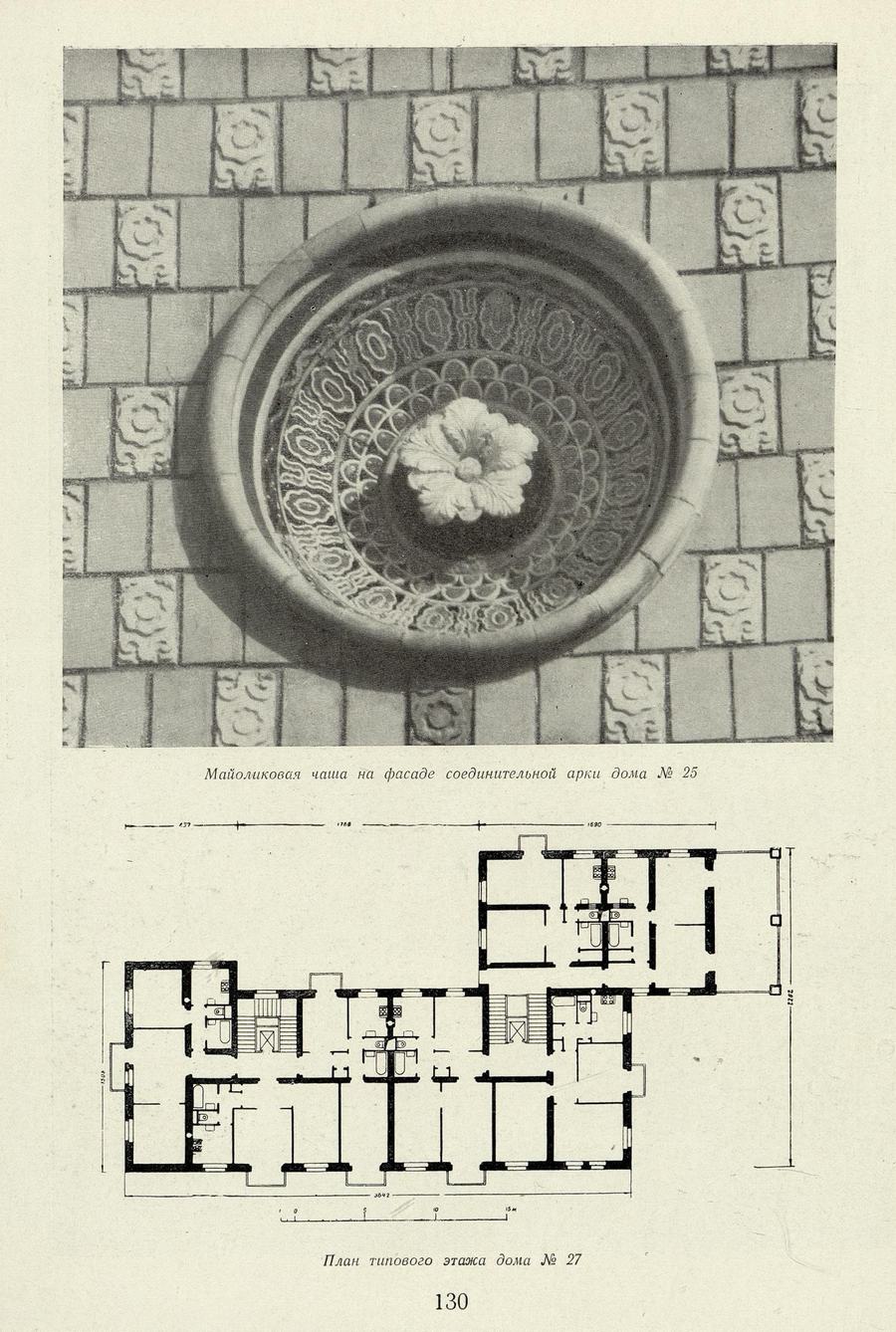

В послевоенном жилищном строительстве широкое распространение получают новые отделочные материалы, имеющие ряд весьма существенных преимуществ как по своей долговечности, так и в отношении метода производства работ и вместе с тем обогащающие творческую палитру зодчих. Настоящий Ежегодник дает представление об одном из ярких примеров использования нового облицовочного материала — жилой застройке Киева. Архитекторы А. Власов, А. Добровольский и другие создали на Крещатике и других улицах города крупные жилые комплексы и отдельные здания, широко применив разнообразные виды архитектурной керамики. Но следует сказать, что, избрав прогрессивный и плодотворный прием облицовки, авторы с чрезмерной щедростью украсили фасады орнаментацией и многочисленными разнообразными деталями из керамики. Это в значительной степени осложнило использование всех преимуществ индустриальной заготовки архитектурных элементов и вместе с тем внесло в облик сооружений пестроту и раздробленность.

* * *

Содержание настоящего Сборника позволяет судить также о характерных для 1951 г. явлениях в области строительства общественных сооружений. Помещаемые здесь примеры вновь построенных детских учреждений, домов отдыха, учебных заведений, театров, стадионов, вокзалов и др. дают яркое представление о многообразии советской архитектурной практики.

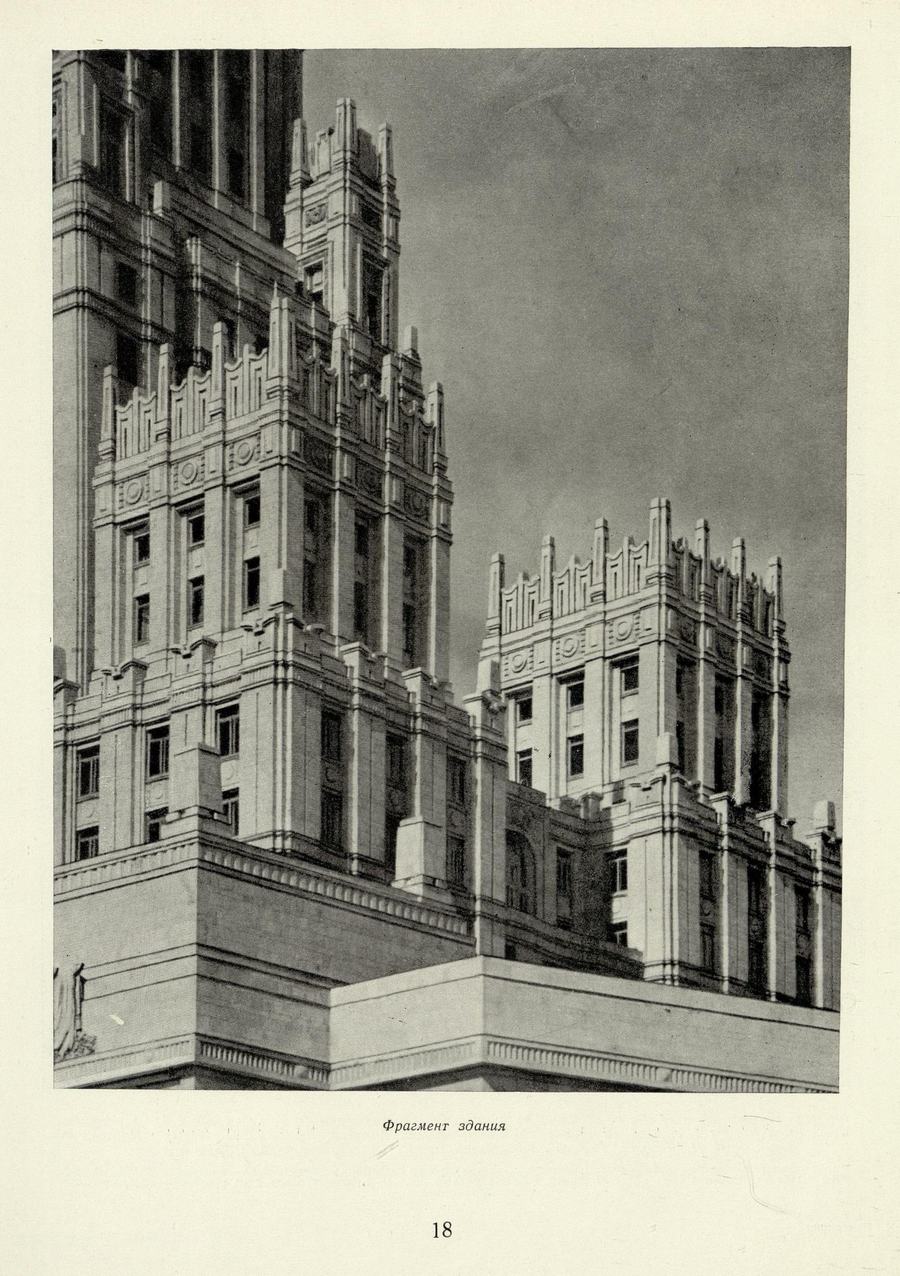

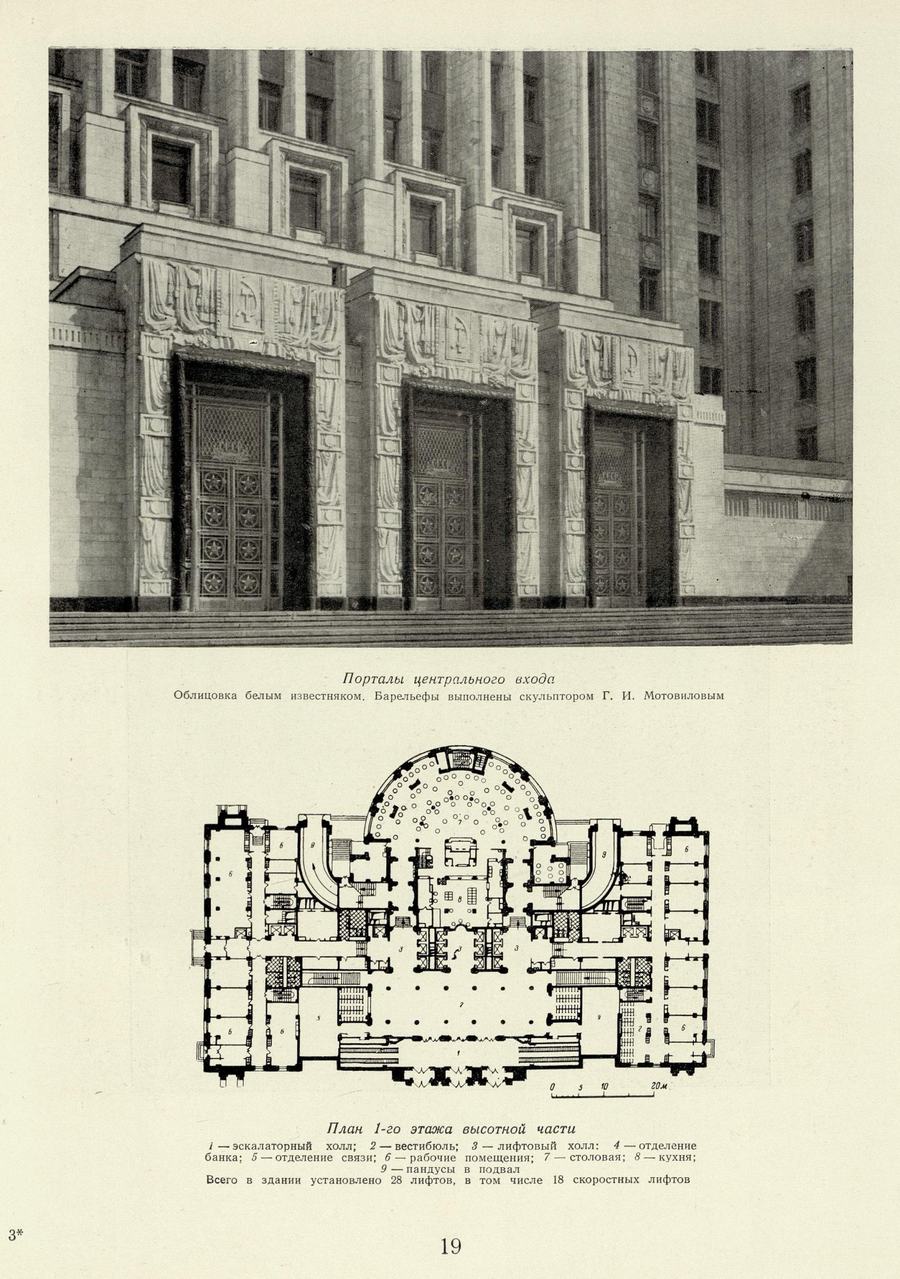

К числу наиболее значительных среди представленных на страницах Ежегодника общественных сооружений следует отнести высотное административное здание на Смоленской площади в Москве, Дом правительства Азербайджанской ССР и республиканский стадион имени И. В. Сталина в Баку.

Административное здание на Смоленской площади в Москве (архитекторы В. Гельфрейх и М. Минкус) является крупнейшим архитектурным сооружением 1951 г. Воздвигнутое на пересечении Садового кольца и Арбата, оно служит организующим фактором реконструкции прилегающего к нему обширного района. Авторы сумели придать сооружению величавый монументальный характер. Основанный, как и все высотные здания Москвы, на композиционном принципе ступенчатого построения с энергичным выделением центрального объема, дом на Смоленской площади как бы вырастает из окружающей его более низкой застройки.

Большого внимания заслуживает архитектура интерьеров здания. Для каждой группы разнообразных по своему назначению помещений найдена индивидуальная трактовка; вместе с тем интерьеры всего комплекса представляют собой единое композиционное целое.

Являясь сложнейшим сооружением, дом на Смоленской площади оснащен всеми видами современного санитарно-технического оборудования. При строительстве этого здания советские инженеры применяли самые передовые индустриальные методы и новые материалы.

Однако наряду с большими достоинствами дом на Смоленской площади имеет ряд экономически невыгодных показателей, в частности в соотношении полезной и подсобной площади. Вообще следует сказать, что всесторонний анализ построенных высотных зданий вскрывает большие резервы по снижению стоимости строительства подобных сооружений.

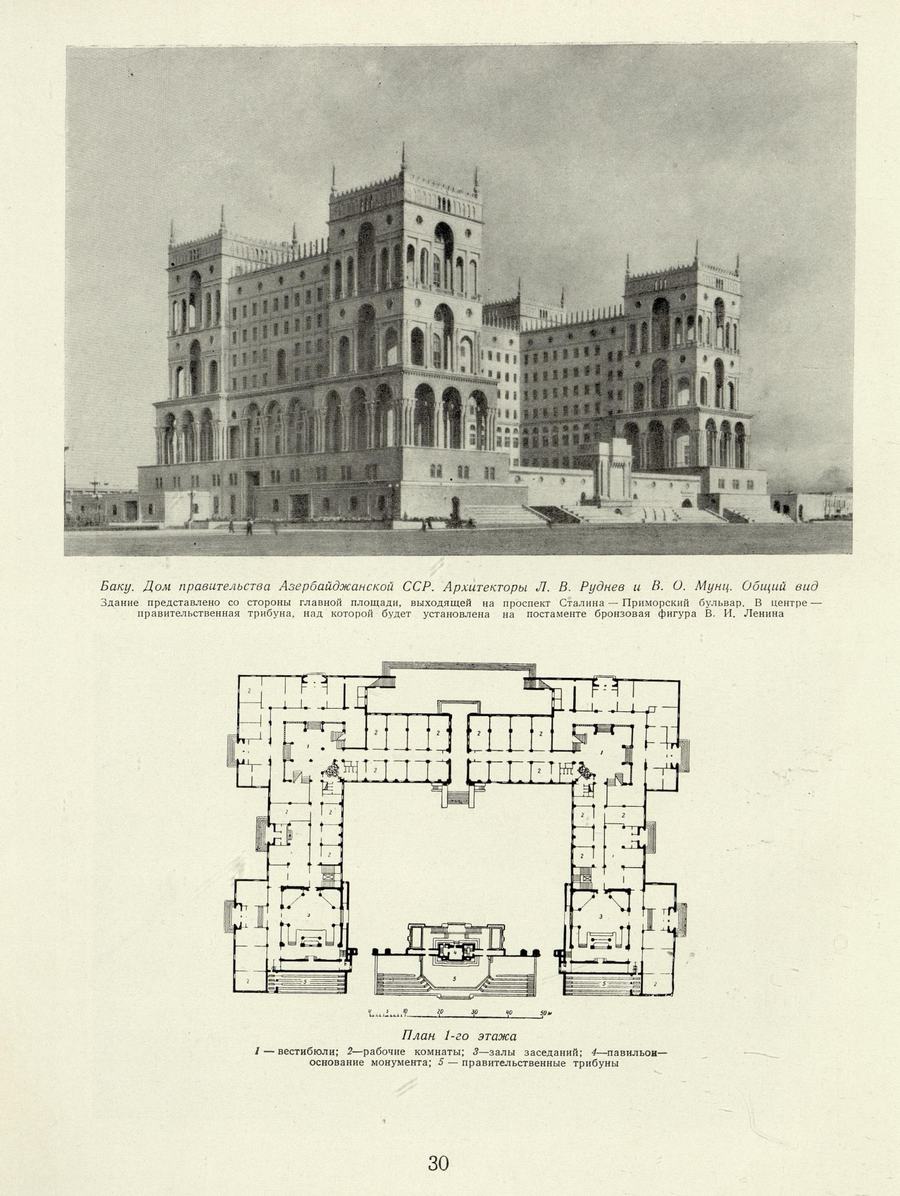

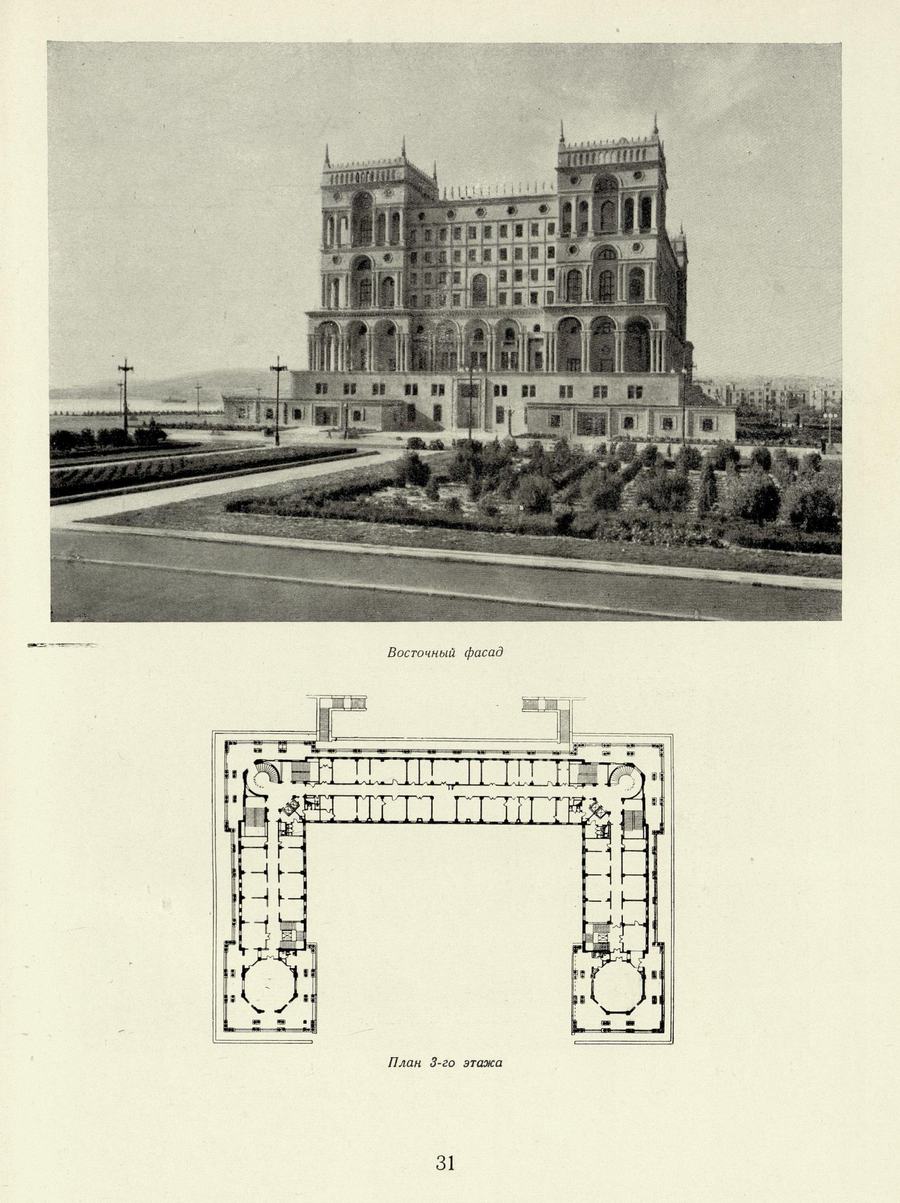

Дом правительства в Баку (архитекторы Л. Руднев и В. Мунц) является одной из значительных послевоенных строек города. Это здание может служить примером внимательного учета градостроительных требований при возведении крупного правительственного сооружения.

Здание стоит на обширной приморской площади, выходящей на одну из крупнейших магистралей — проспект Сталина, и формирует один из важнейших новых городских центров. Обращенное к морю широко раскрытым парадным двором, видимое с больших расстояний, оно доминирует над окружающей застройкой и вносит новый крупный масштаб в ансамбль социалистического Баку.

Но при выразительности общей объемно-пространственной композиции сооружения с его развитым П-образным планом, мощным глухим стилобатом, ажуром аркад и башнями внутреннее устройство здания страдает значительными дефектами. В доме имеется большое количество затемненных помещений; в интерьерах парадных комнат, перегруженных лепниной, обращает на себя внимание несколько механический характер использования мотивов национального зодчества. Эти и другие недостатки в значительной степени снижают функциональные и художественные качества здания.

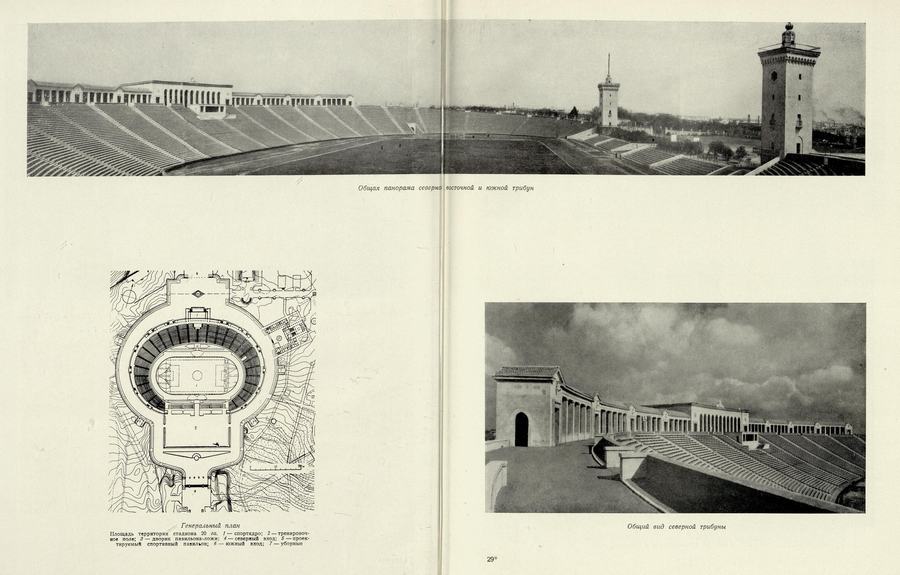

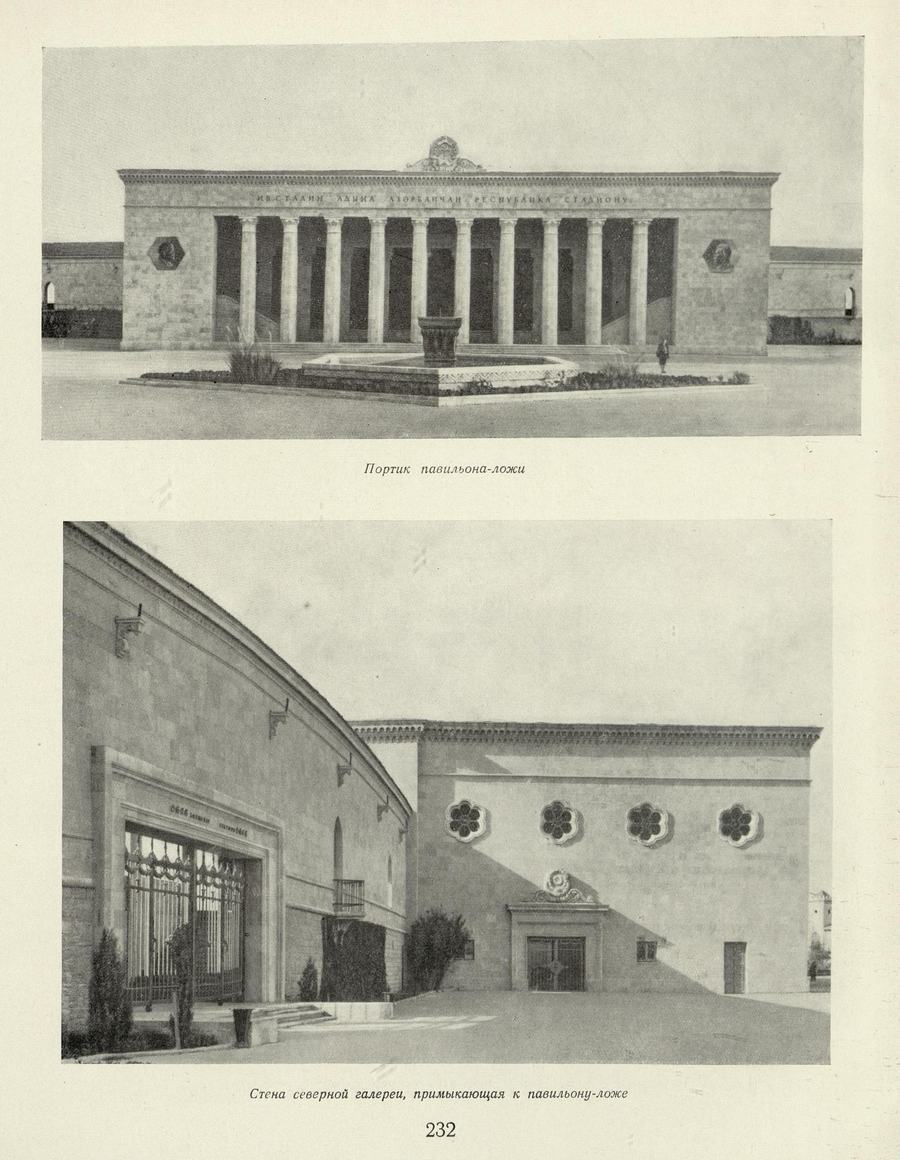

Другим крупным общественным сооружением послевоенного Баку является республиканский стадион на 45 тыс. зрителей (архитекторы Л. Гонсировский. О. Исаев, Г. Сергеев). В этом значительном произведении советского зодчества оригинально и смело разрешен ряд сложных вопросов. Для строительства стадиона был отведен участок в наиболее возвышенной части города. Условия рельефа, его падение с севера на юг затрудняли создание обычной для стадионов ориентации. Расположив трибуны по рельефу, авторы придали стадиону форму подковы, раскрытой в сторону моря. Несмотря на то, что таким образом создалась несколько необычная для стадионов ориентация с направлением продольной оси с запада на восток, предложенное авторами решение, в условиях данной конкретной ситуации, привело к весьма положительным результатам.

К достоинствам сооружения следует прежде всего отнести значительную высоту северных трибун, благодаря чему стадион защищен от неблагоприятного северного ветра. Расположение трибун по рельефу позволило авторам удачно разрешить вопрос удобной и быстрой эвакуации зрителей. Гигантская подкова амфитеатра, прекрасно вписанная в естественное углубление, органически сливается с окружающим пейзажем.

Наряду с хорошим функциональным устройством стадиона авторы сумели также удачно решить и вопросы его художественной выразительности. Немногочисленными, сдержанными композиционными средствами они создали яркий архитектурный образ советского спортивного сооружения. В комплекс стадиона включены две увенчанные шпилями башни. В центре северного фасада стадиона сооружен сильно выступающий многоколонный портик. Введение в композицию ордерной системы обогатило архитектурное решение стадиона; вместе с тем умелое использование традиций национального зодчества в трактовке стен, в рисунке архитектурных деталей и в орнаментике, так же как и в характере обработки стадиона местным камнем, придало сооружению национальный колорит, связало его с архитектурой города. В то же время образ сооружения не архаичен — в нем ярко выявлено новаторство в создании формы, отвечающее его содержанию.

Среди представленных в настоящем выпуске общественных зданий, наряду со стройками крупных городов, мы видим значительные сооружения общественного назначения, созданные и в сравнительно небольших городах Советского Союза.

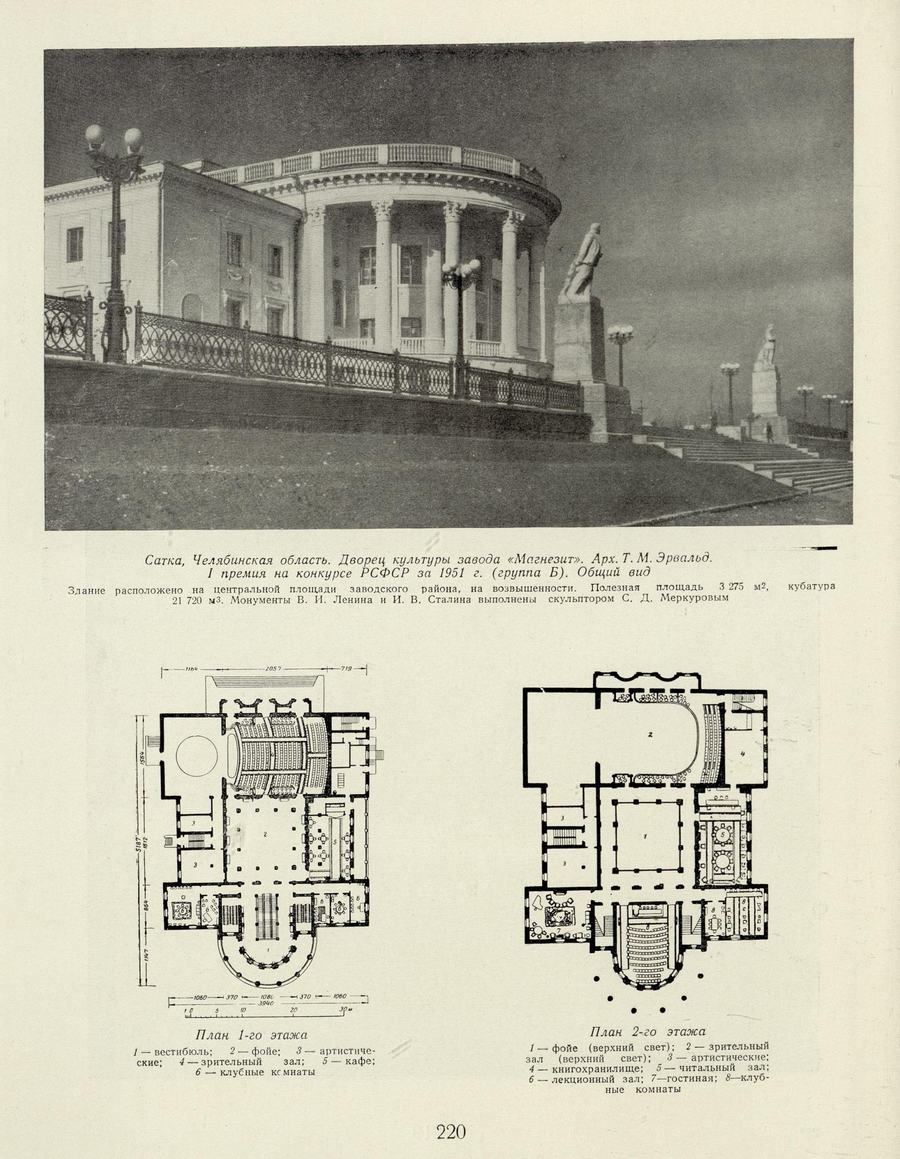

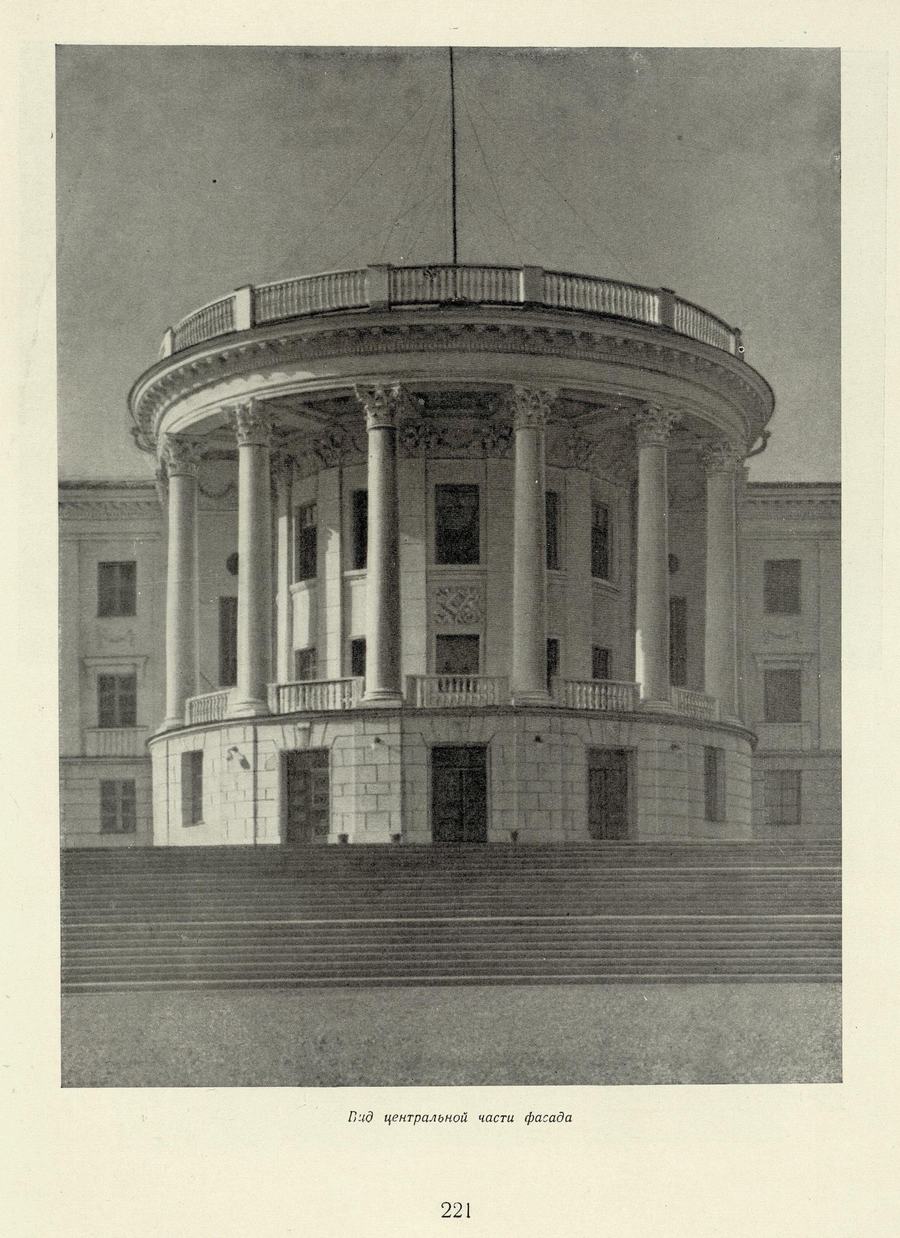

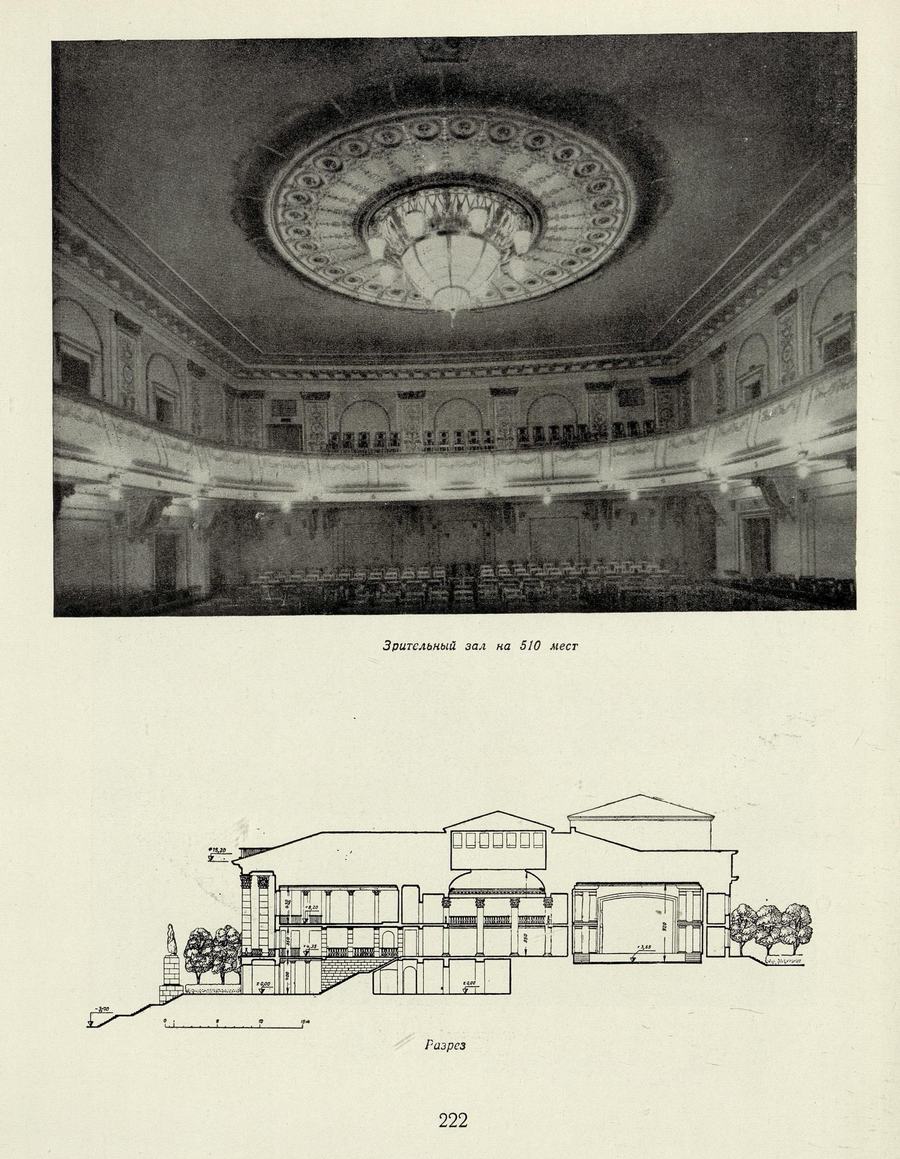

Так, например, в городе Сатка Челябинской области в 1951 г. было закончено строительство Дворца культуры (арх. Т. Эрвальд). В здании удачно размещены различные по своему назначению клубные комнаты, читальня с библиотекой, лекционная аудитория и зрительный зал на 510 мест со сценой, оборудованной вращающимся кругом. Творчески развивая традиции русской классической архитектуры, автор сумел придать образу здания оптимистический и вместе с тем торжественный характер. Сооруженный на центральной площади одного из заводских районов Дворец культуры организует ансамбль значительной территории города.

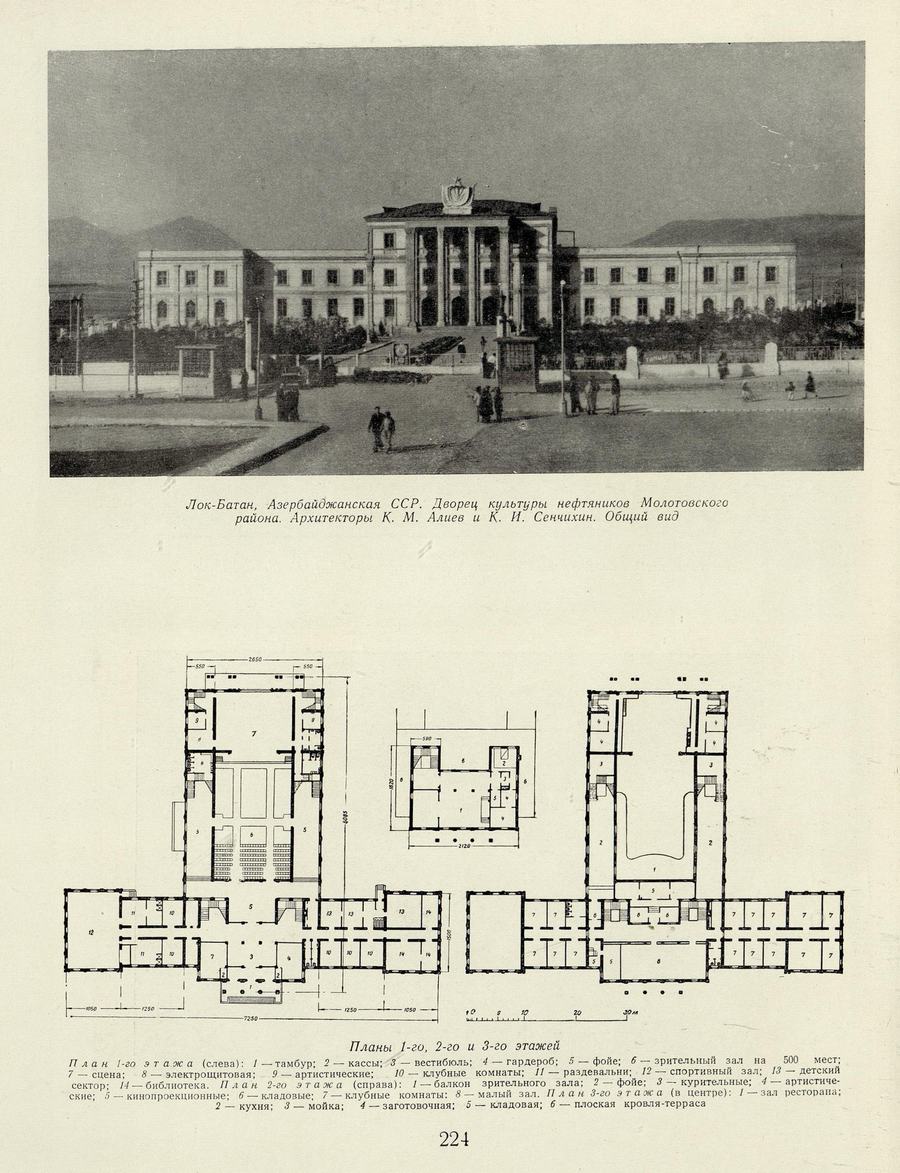

В Ежегоднике представлен также Дворец культуры в Лок-Батане близ Баку. Создание такого значительного сооружения, предназначенного для культурного обслуживания нефтяников, является большим событием в жизни этого промышленного района.

Помимо крупных сооружений общественного назначения, заслуживает внимания и ряд представленных здесь сравнительно более мелких построек, авторы которых также ставили перед собой комплексные задачи гармоничного разрешения функциональных и идейно-художественных вопросов.

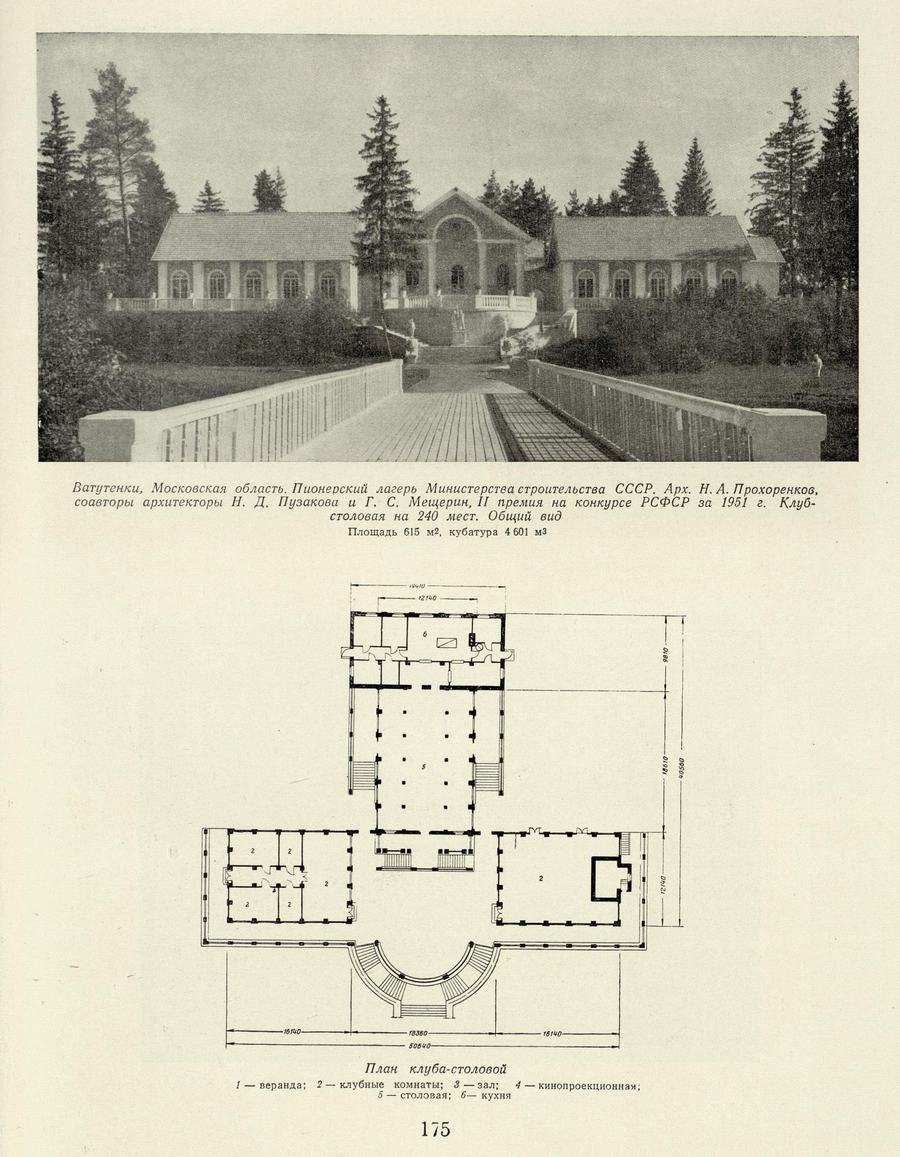

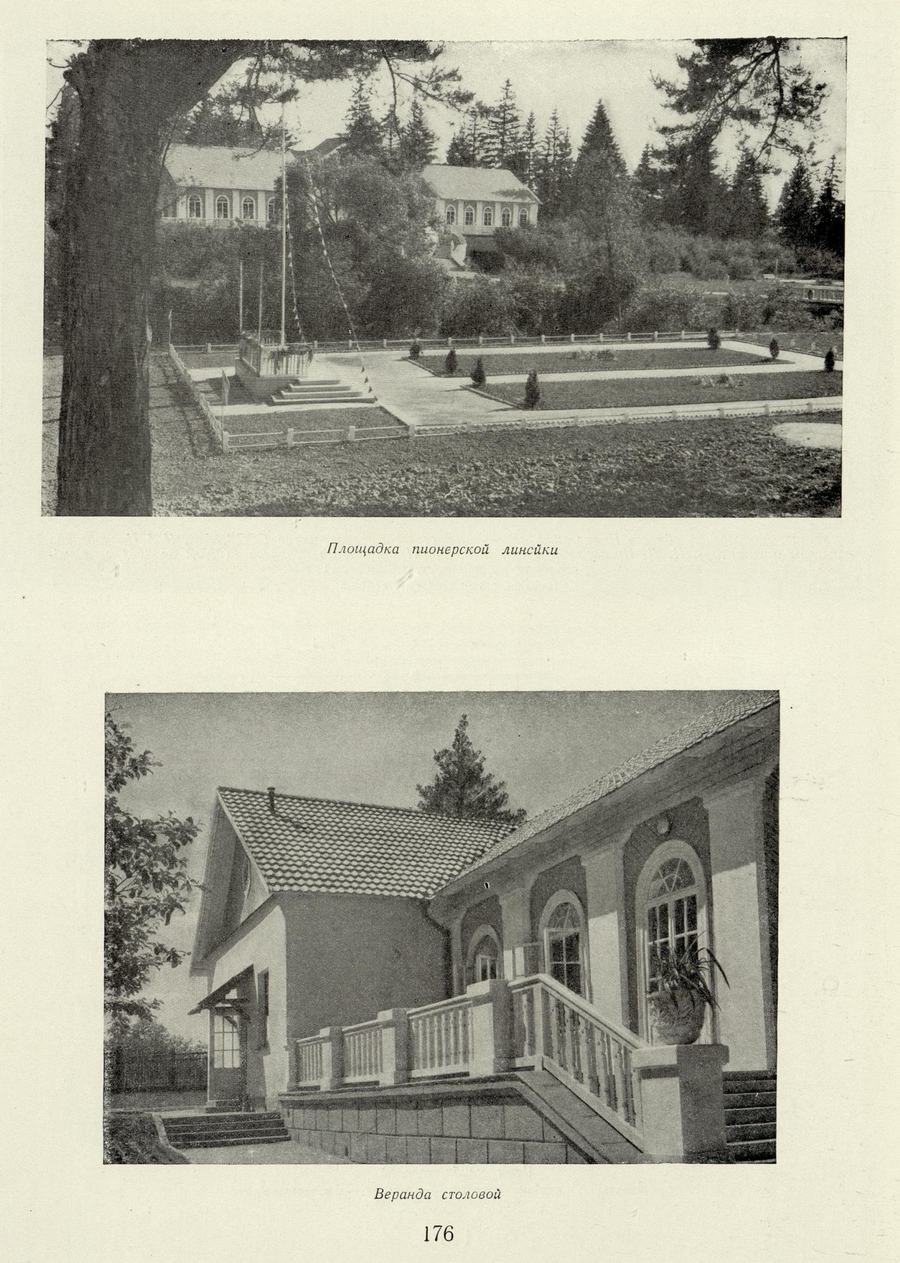

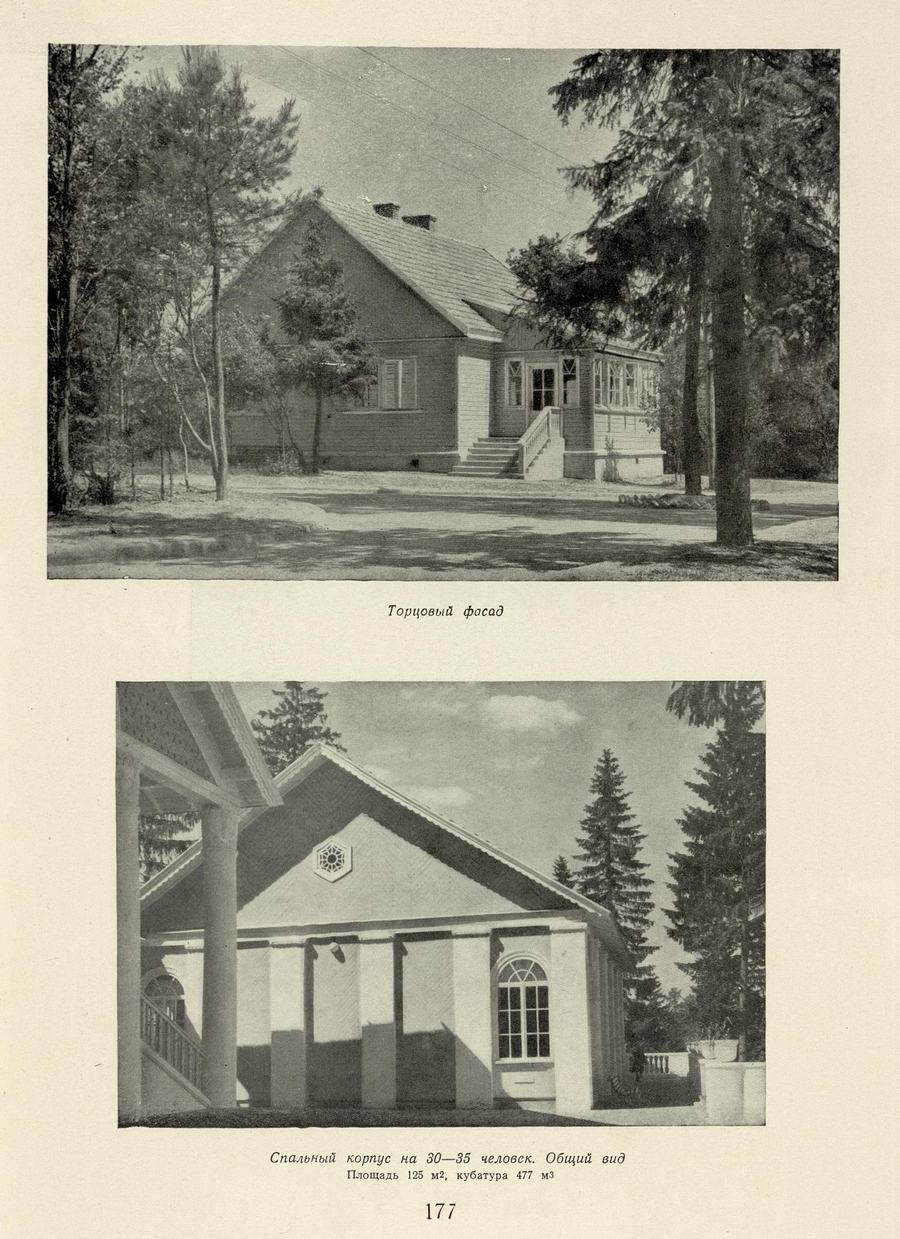

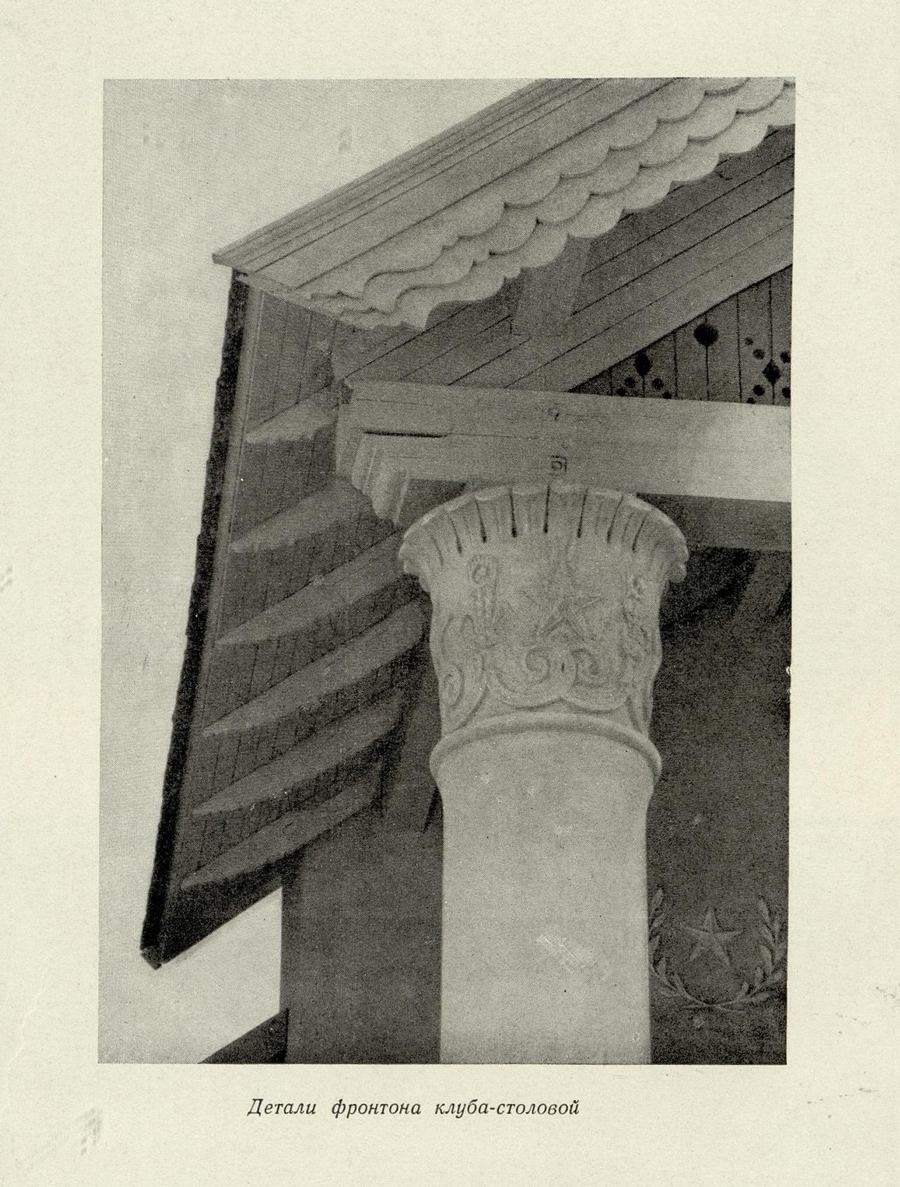

Представляет интерес пионерский лагерь в Ватутенках Московской области (арх. Н. Прохоренков, соавторы — архитекторы Н. Пузакова и Г. Мещерин). Несмотря на то, что комплекс пионерского лагеря состоит из зданий облегченного типа, авторы скромными художественными средствами сумели создать целостный архитектурный ансамбль. Удобные по внутренней планировке и выразительные по внешней художественной характеристике, все сооружения лагеря объединены общим композиционным замыслом и удачно связаны с окружающим их пейзажем хорошо благоустроенного парка.

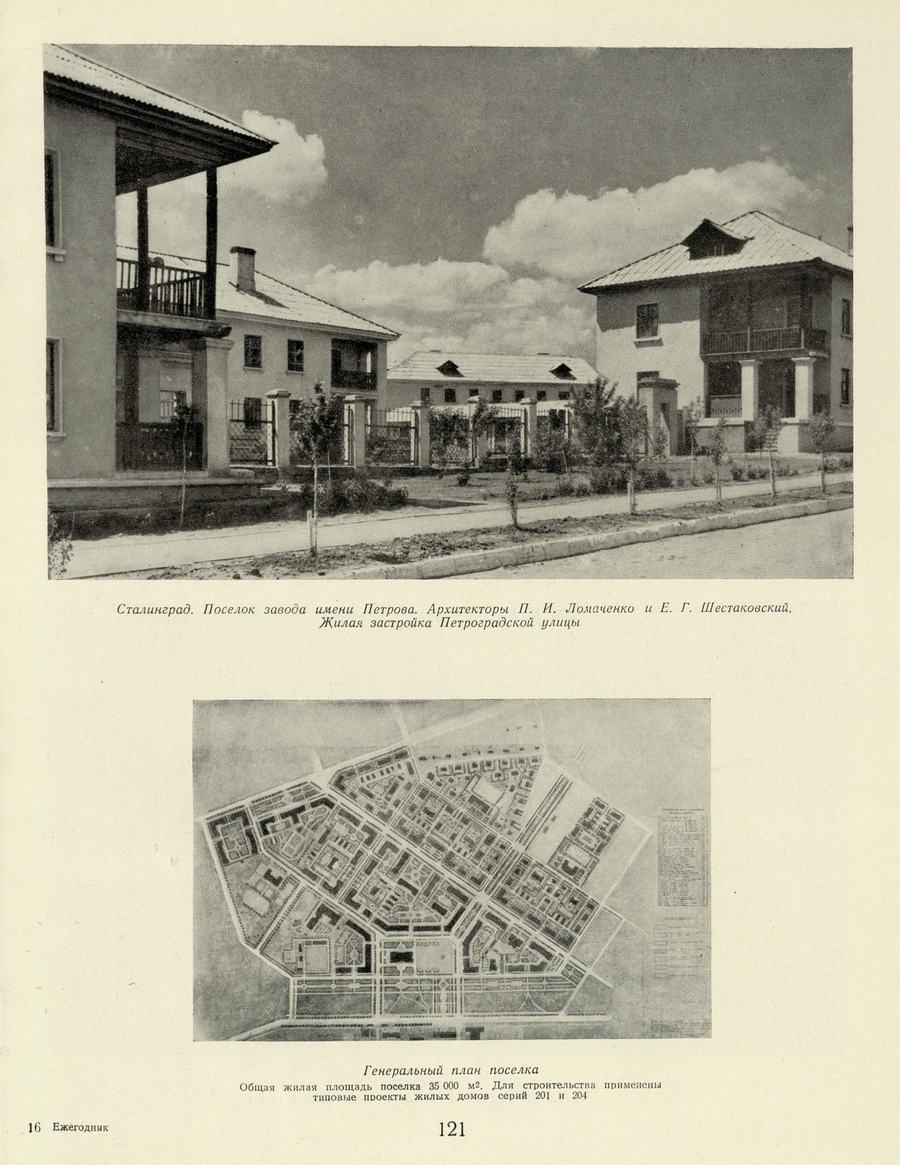

Обращает на себя внимание выстроенный по типовым проектам поселок завода имени Петрова в Сталинграде. Его отличает хорошая организация внутриквартальных пространств, рациональная планировка зданий, простота и выразительность внешнего облика сооружений. Этот пример показывает, насколько плодотворным является метод применения серийных типовых проектов, если к ним подойти подлинно творчески.

Вместе с тем материалы Ежегодника свидетельствуют и о том, что в практике проектирования общественных сооружений, так же как и жилых домов, имеются случаи одностороннего подхода к решению архитектурной задачи, когда авторы, увлекаясь главным образом вопросами внешней архитектурной формы, мало внимания уделяли функциональному устройству зданий и экономике строительства.

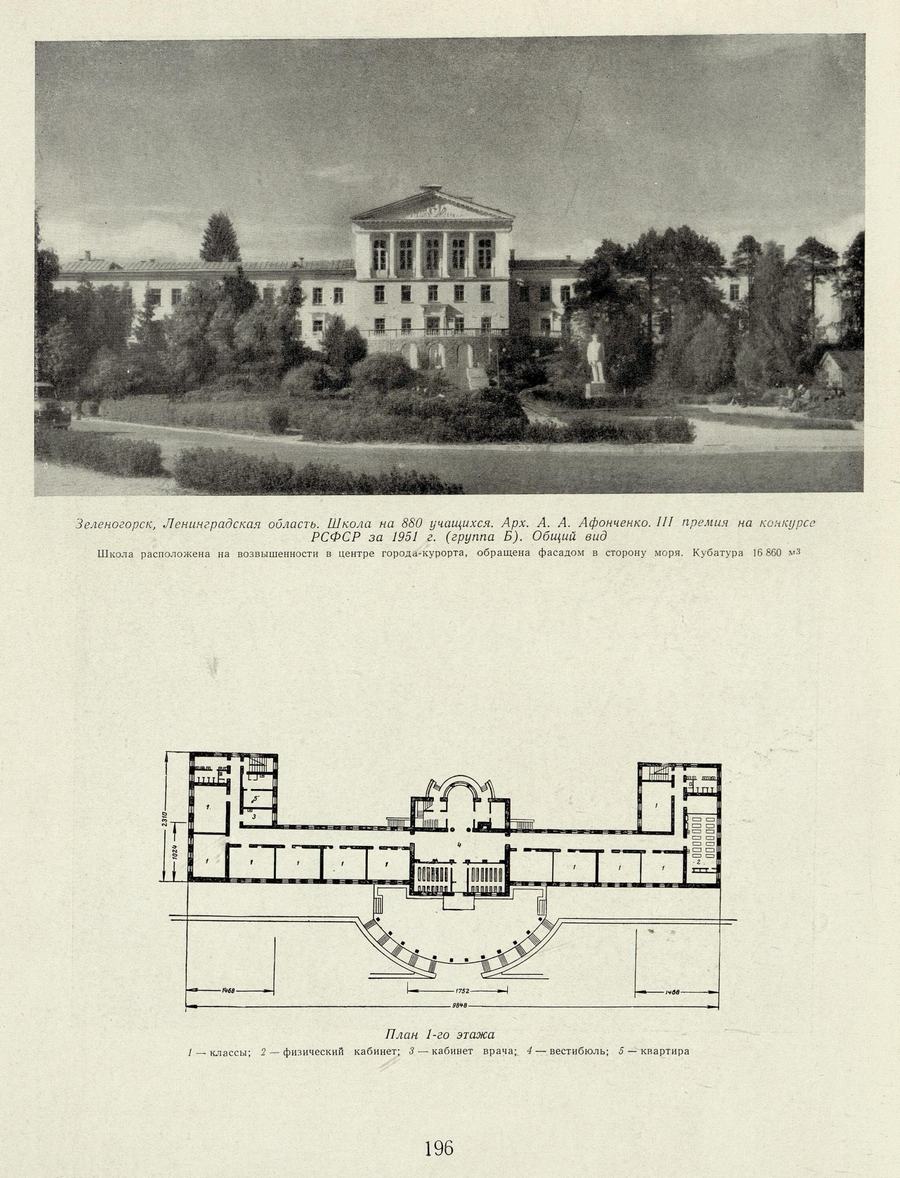

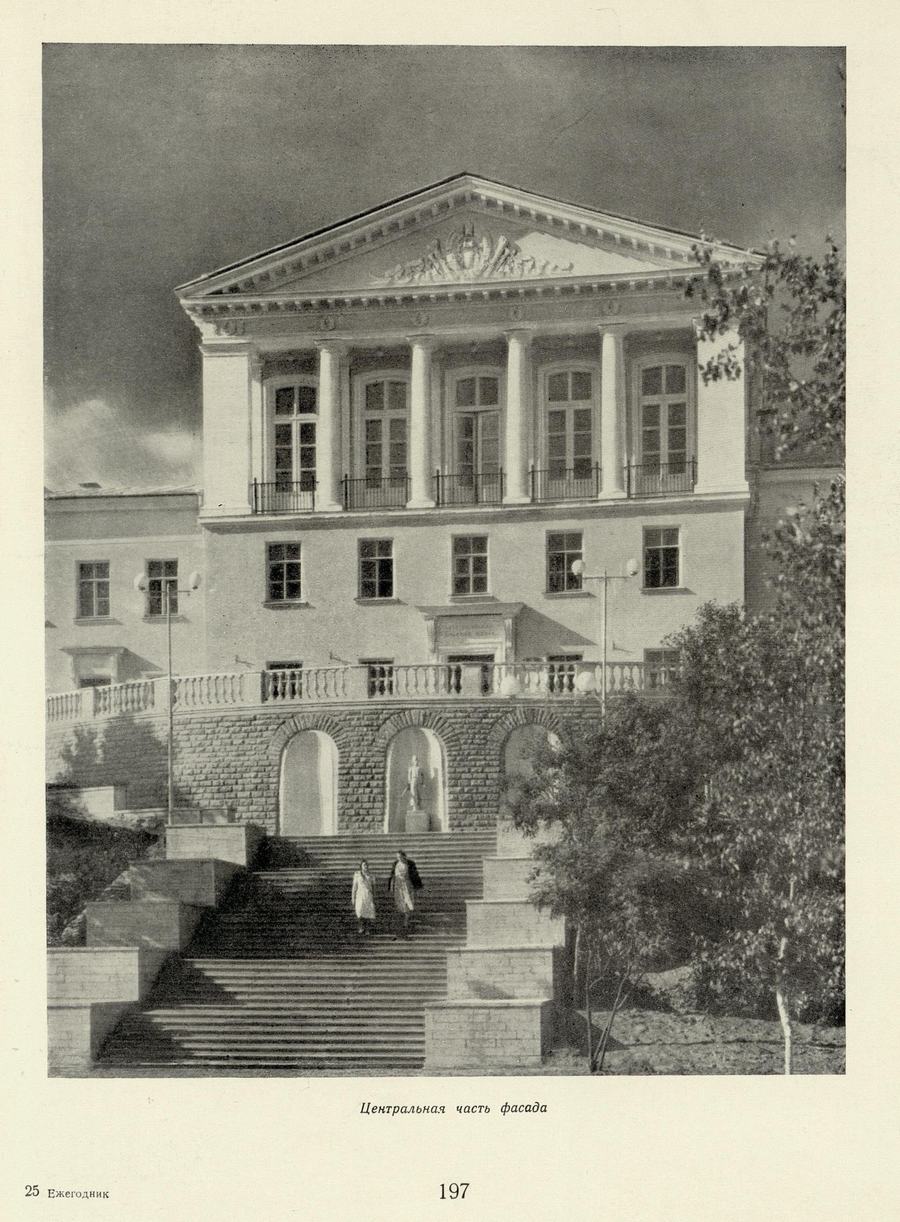

Одним из характерных примеров этого может служить школа в Зеленогорске под Ленинградом (арх. А. Афонченко). Внутреннее устройство этого здания при чрезмерной парадности его внешнего облика страдает серьезными недостатками. В школе узкие коридоры, затесненные и неудобные помещения библиотеки и лабораторий, отсутствует гимнастический зал и т. д.

* * *

Одним из важнейших событий творческой жизни советской архитектуры явилось вступление в строй четырех новых станций кольцевой трассы Московского метрополитена, законченных строительством в 1951 г. Эти станции имеют огромное значение в системе городского транспорта. Сооруженные на базе новейших достижений строительной техники, они представляют собой в то же время и произведения высокого идейно-художественного значения.

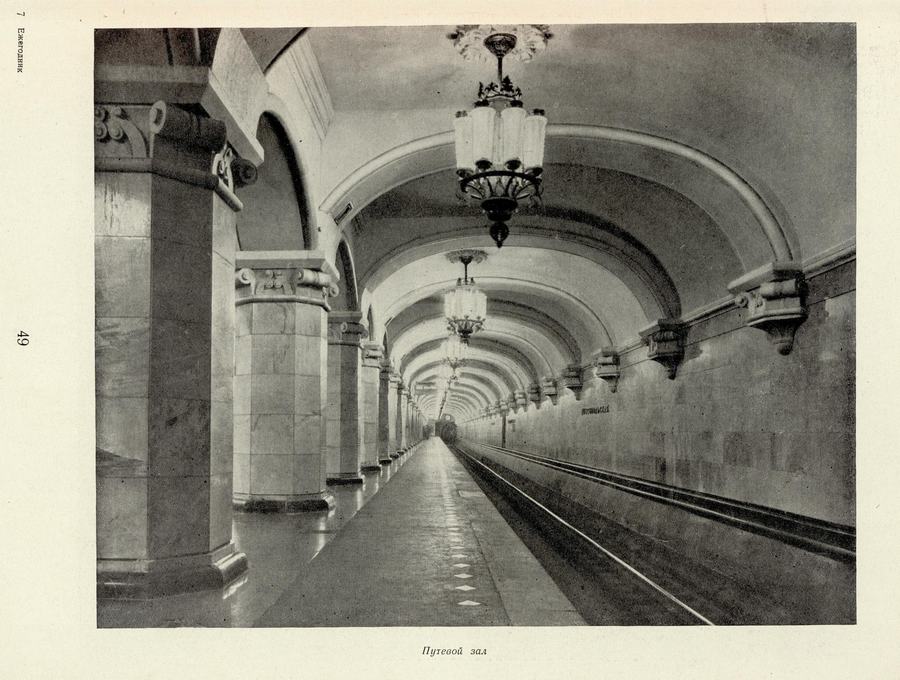

Наряду с развитием уже сложившихся в практике советского метростроения архитектурных традиций для Большого кольца характерен и ряд новых приемов. В большинстве станций кольцевой трассы перронные залы связаны с вестибюлями эскалаторами без дополнительных переходов и лестниц. Благодаря значительным усовершенствованиям как пилонного, так и колонного типа конструкций увеличилось свободное пространство подземных залов. Эти и другие достижения в области технического устрой, ства и планировки станций улучшили условия их эксплуатации и вместе с тем расширили творческие возможности проектировщиков.

Новые станционные комплексы отличаются большим композиционным единством и целостностью своих архитектурных решений.

Одновременно с процессом непрерывного технического усовершенствования станций становится богаче ассортимент отделочных материалов, шире круг привлекаемых художественных средств.

По сравнению с прежними очередями строительства особенно большое распространение получает мозаика. Впервые применены многокрасочные витражи.

С большим вниманием в новых станциях разработана проблема цвета и света. Колористическое и световое решения органически входят здесь в общий архитектурно-художественный замысел. Отличительной чертой станций является также новизна и многообразие осветительной арматуры.

Идейно-художественные образы станций приобретают ярко выраженную тематическую конкретность. Создававшиеся в послевоенные годы, они так же, как и первые шесть станций Большого кольца, посвящены темам триумфа победы и радости мирного труда.

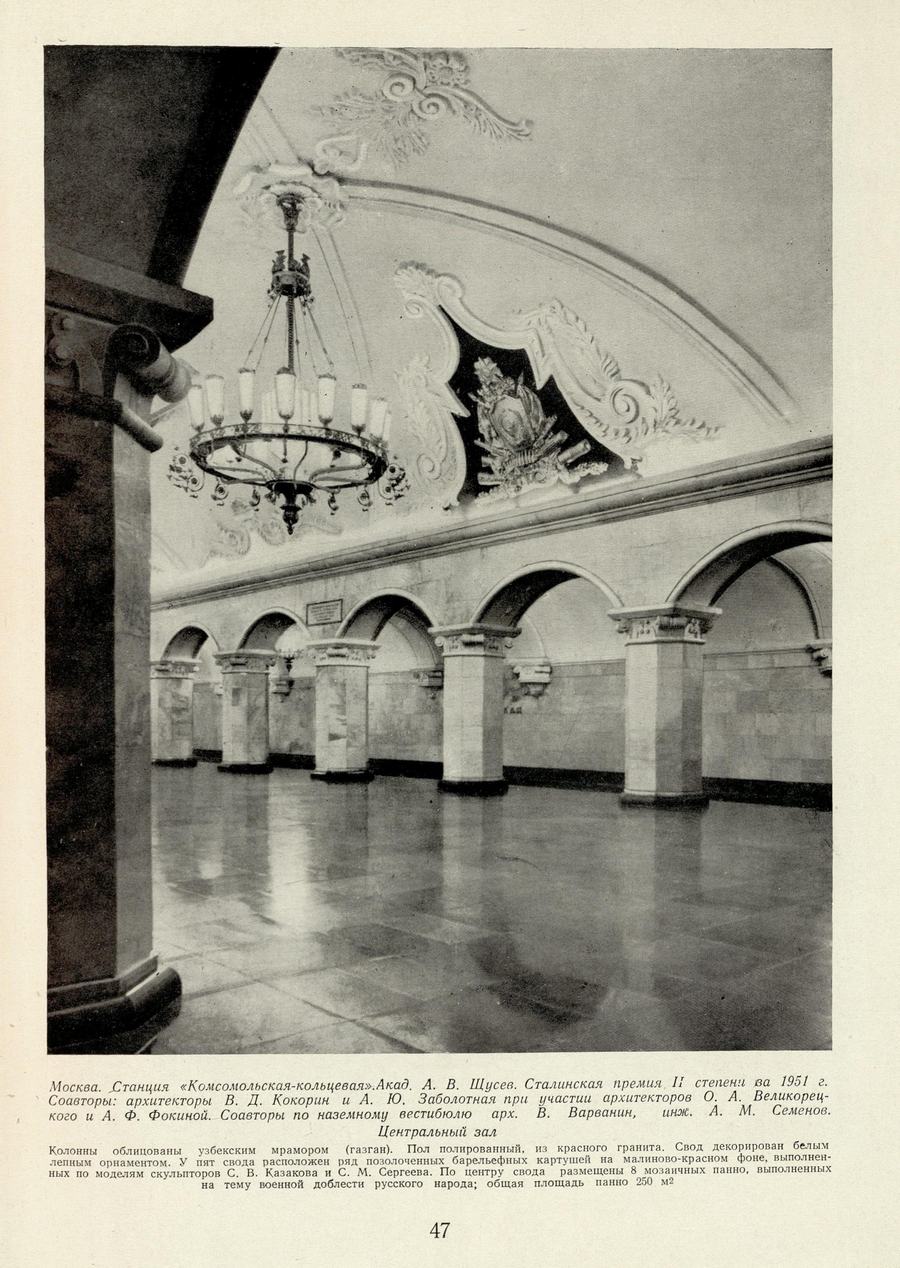

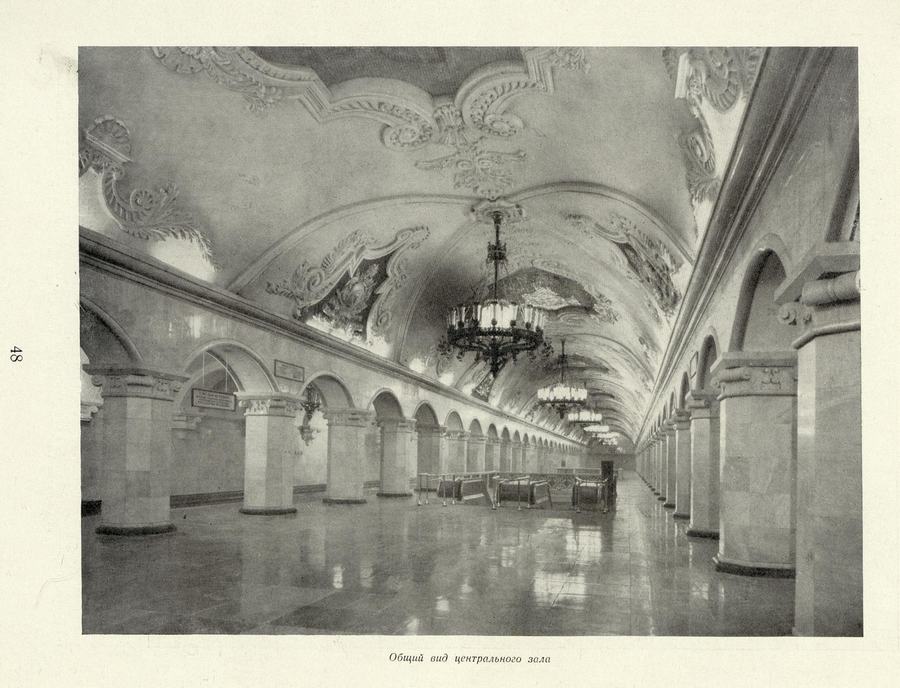

Среди четырех станций, законченных строительством в 1951 г., наибольший интерес представляет „Комсомольская-кольцевая“ (автор А. Щусев, соавторы В. Кокорин и А. Заболотная). Расположенная под площадью трех вокзалов, она занимает ответственное положение в системе города. Особое место принадлежит этой станции и по грандиозности ее конструктивного устройства.

Примененный здесь новый тип колонной конструкции позволил придать подземному пространству станции характер единого зала. Тюбинговые своды „Комсомольской“ покоятся на 72 металлических колоннах, причем диаметр свода центрального нефа зала достигает 11,5 м. Такой размер диаметра станционного туннеля в метростроении встречается впервые.

Придав подземному залу большое пространственное богатство и раскрыв полностью перроны, новое конструктивное устройство позволило значительно упростить график движения пассажиров и улучшить условия пользования „Комсомольской“ как одним из крупнейших пересадочных узлов.

Триумф советского народа в Великой Отечественной войне — такова ведущая тема архитектуры интерьеров этой станции. Величие этой патриотической темы отражено в грандиозном размахе пространственного построения подземного зала, в богатстве декоративного убранства станции, в яркости ее цветового и светового решения.

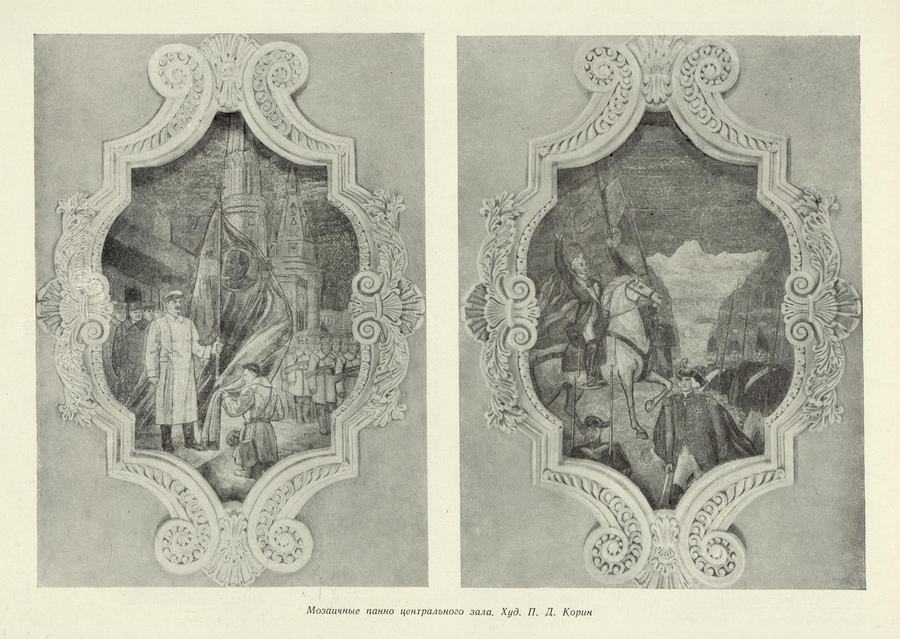

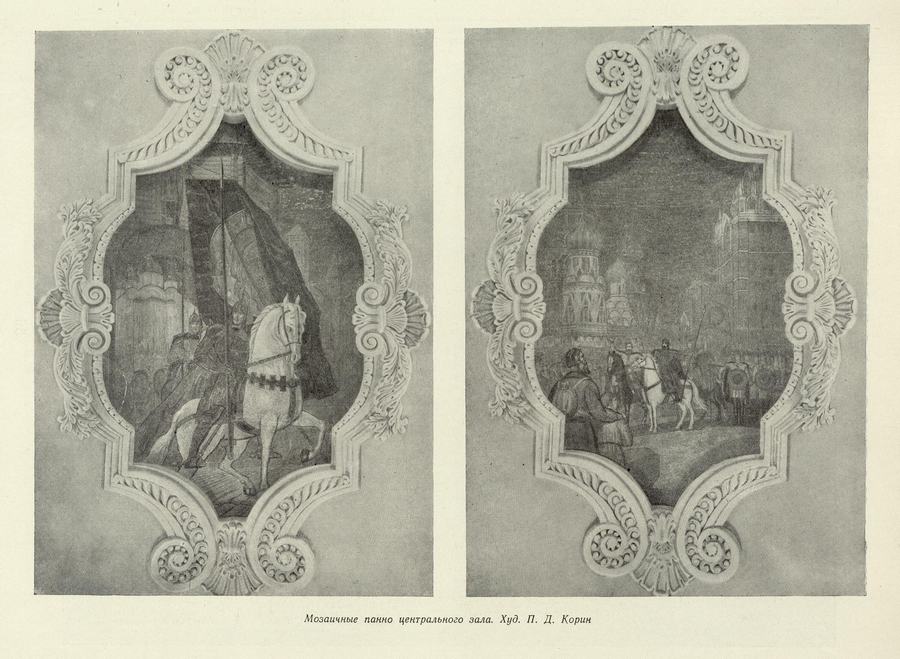

В основу художественного раскрытия образа автор положил слова из речи И. В. Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 г.: „Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!“ Начертанное на мраморной доске при входе в перронный зал, это высказывание выявляет ведущую тему сооружения. Свое конкретное художественное воплощение она получает в мозаичных панно центрального плафона перронного зала.

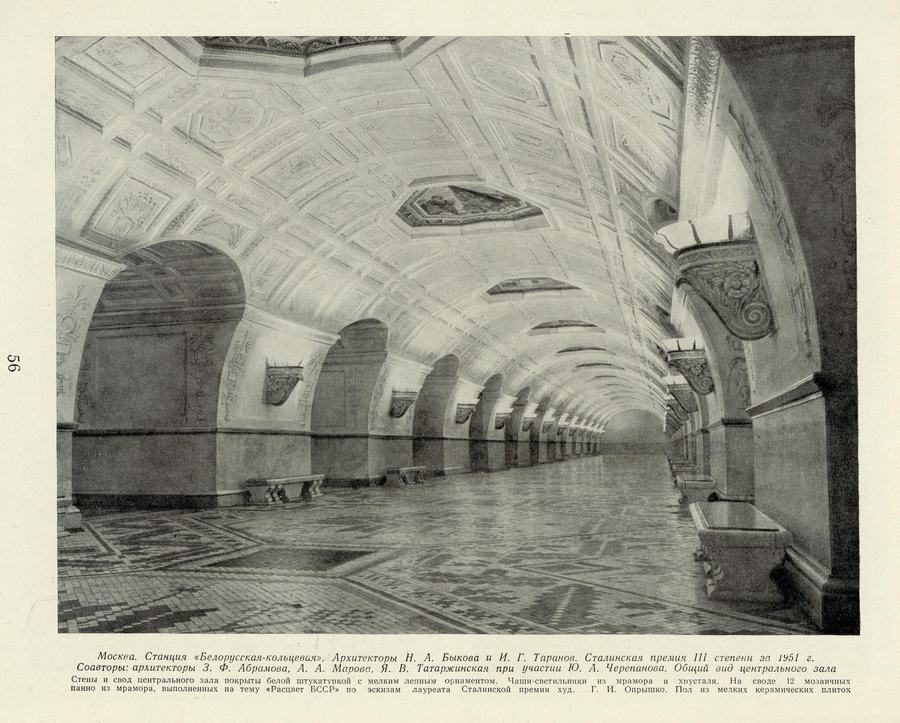

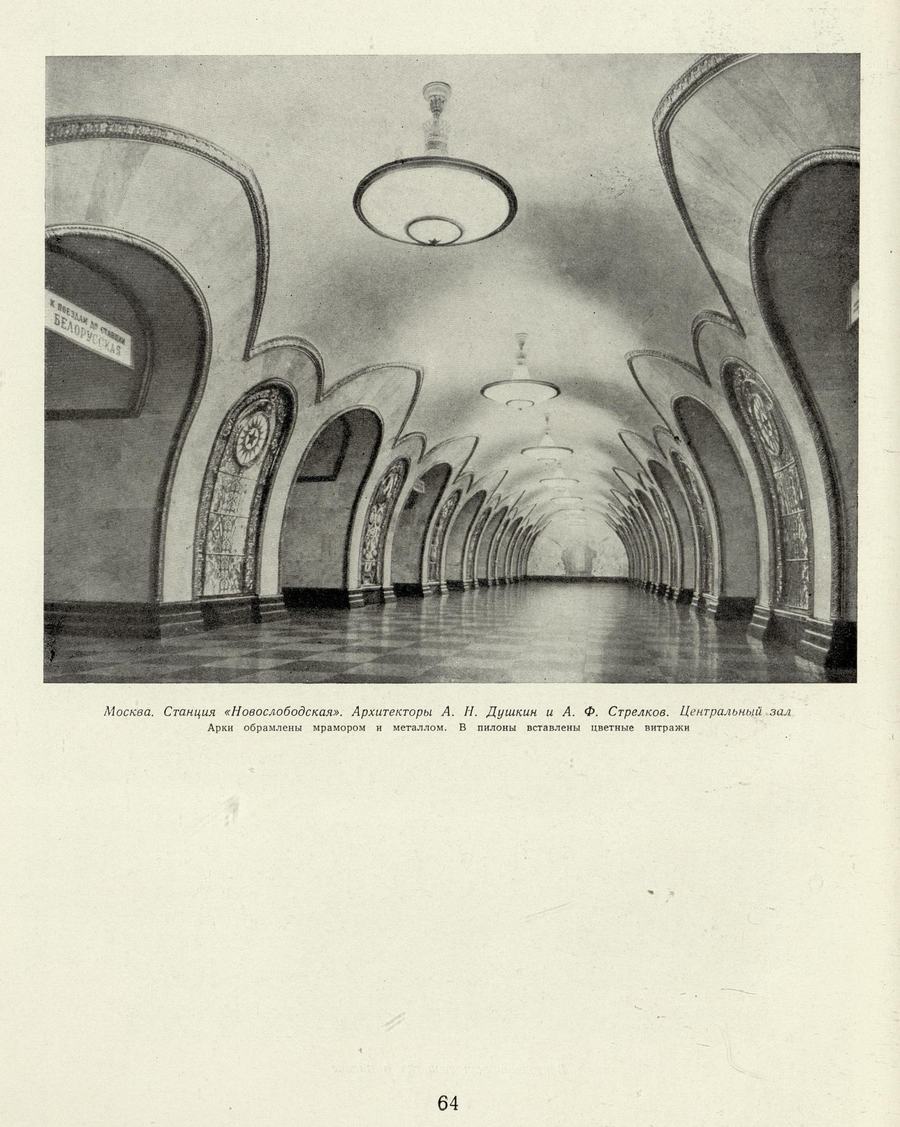

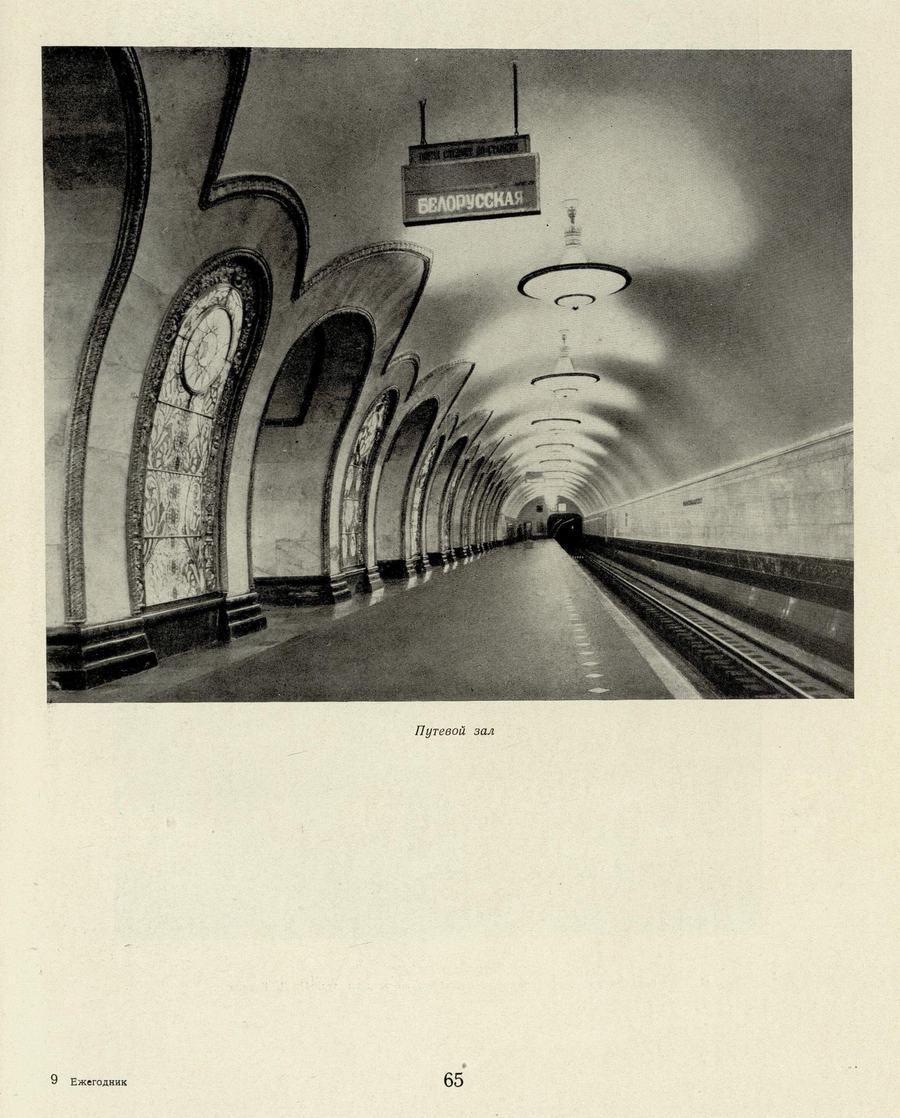

Но помимо больших достижений в архитектуре метрополитена наметились и отрицательные черты. Наиболее существенной среди них является тенденция к перенасыщенности декоративным убранством интерьеров станций Большого кольца. Этот упрек главным образом может быть сделан авторам станций „Новослободская“ и „Белорусская-кольцевая“.

Общий недостаток всех станций рассматриваемого периода — невысокий качественный уровень отделочных работ. В ряде случаев плохое качество отделки мешает полноценному восприятию интересных творческих замыслов авторов и существенно снижает достоинства новых станций.

* * *

Материалы сборника, иллюстрируя огромный размах строительства жилых и общественных зданий в 1951 г., свидетельствуя о значительных успехах в этой области, раскрывают вместе с тем и имеющиеся в советской архитектурной практике серьезные недостатки. К наиболее существенным отрицательным явлениям следует отнести стремление некоторых зодчих к чрезмерной декоративной пышности сооружений при невнимательном отношении к функциональным удобствам и экономике. Ряд представленных здесь зданий, частично отмеченных в тексте, страдает ничем неоправданной усложненностью архитектурных форм. При этом иногда за пышными фасадами скрываются неудобные, затесненные, плохо освещенные помещения.

С этой нездоровой тенденцией неразрывно связан и проявившийся в практике 1951 г. неправильный подход ряда авторов к освоению наследия классического зодчества, когда последнее рассматривается как арсенал раз навсегда установленных приемов и форм, откуда можно черпать готовые образцы для механического применения в современных зданиях. Подобное некритическое использование великих традиций архитектуры прошлого резко противоречит принципам социалистического реализма.

Вступая в конфликт с требованиями экономики и индустриализации строительства, декоративные излишества наносят серьезнейший вред архитектурно-строительной практике. Они мешают механизации строительных процессов, тормозят широкое внедрение в практику прогрессивных конструкций и элементов заводского изготовления, новых материалов и прочих достижений строительной индустрии. Все это неизбежно приводит к замедлению темпов строительства, к неоправданному увеличению стоимости сооружений как при их возведении, так и в процессе эксплуатации.

Вместе с тем украшательство снижает художественное качество возводимых зданий. Чрезмерное изобилие применяемых декоративных средств, преувеличенное многообразие архитектурных деталей, нарушая ясность общего замысла, ведут к внешней красивости, создают чуждую социалистическому зодчеству показную роскошь и снижают идейную выразительность архитектурных образов сооружений.

Выполняя указания партии и правительства, советские архитекторы в своих произведениях стремятся к удовлетворению постоянно растущих материальных и духовных запросов нашего народа. Эту работу зодчие должны поднять на большую высоту, опираясь на достижения современной инженерной мысли, непрерывно совершенствуя свое профессиональное мастерство и решительно борясь со всеми недостатками, тормозящими строительство и наносящими вред развитию советской архитектуры, — в первую очередь с украшательством, помпезностью и эклектикой, с недооценкой типового проектирования и недостаточно смелым использованием передовых индустриальных методов строительства и новых материалов.

Социалистическая действительность выдвигает перед зодчими большие ответственные и почетные задачи по дальнейшему совершенствованию целостной ансамблевой застройки городов, площадей и магистралей, по созданию благоустроенных кварталов, по строительству удобных, экономичных и красивых зданий. Можно сказать с уверенностью, что советские архитекторы, преодолевая трудности и устраняя недостатки, выполнят поставленные перед ними партией, правительством и всем советским народом задачи.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

МОСКВА. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ НА СМОЛЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ. Архитекторы В. Г. Гельфрейх и М. А. Минкус. Сталинская премия I степени за 1948 г. Главный конструктор инж. Г. М. Лимановский

Общий вид ... 17

Фрагмент здания ... 18

Порталы центрального входа ... 19

План 1-го этажа высотной части ... 19

Фрагмент фасада ... 20

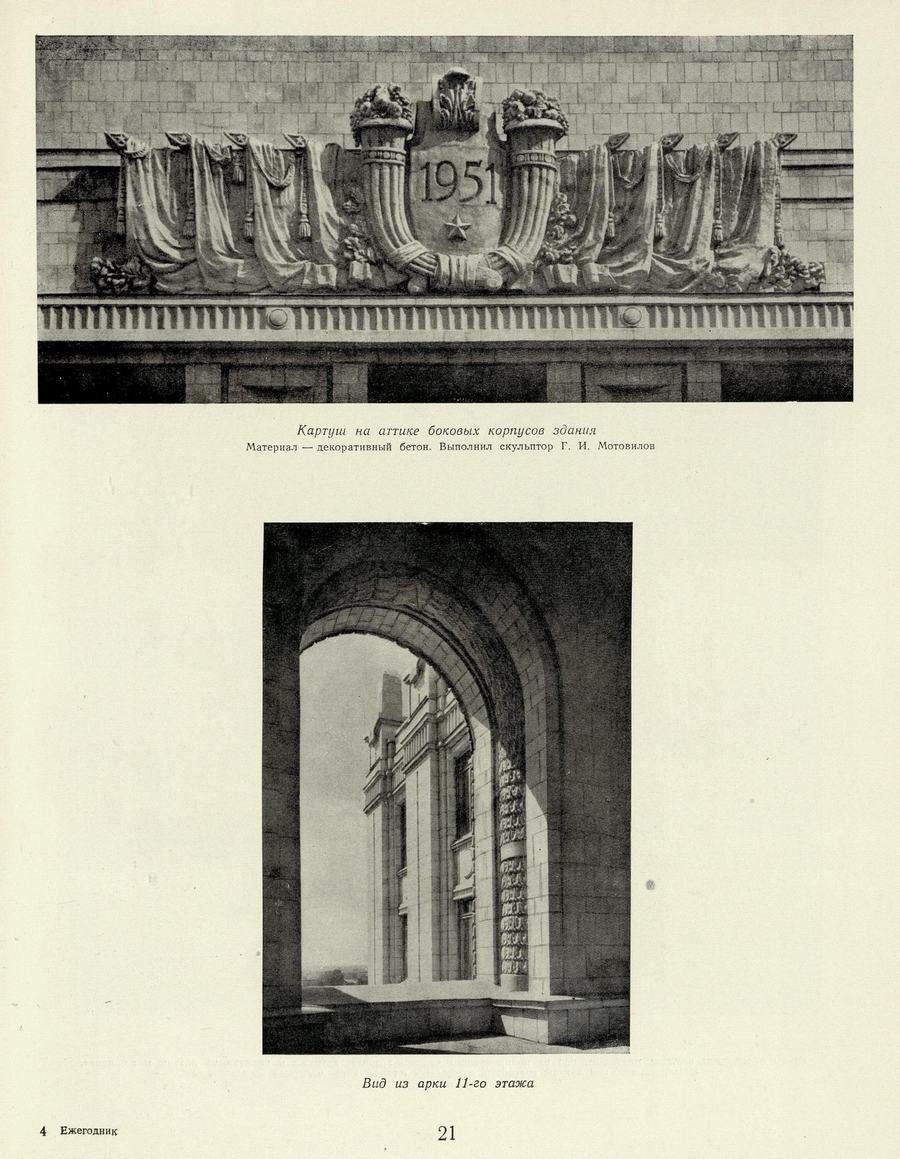

Картуш на аттике боковых корпусов здания ... 21

Скульптор Г. И. Мотовилов

Вид из арки (11-й этаж) ... 21

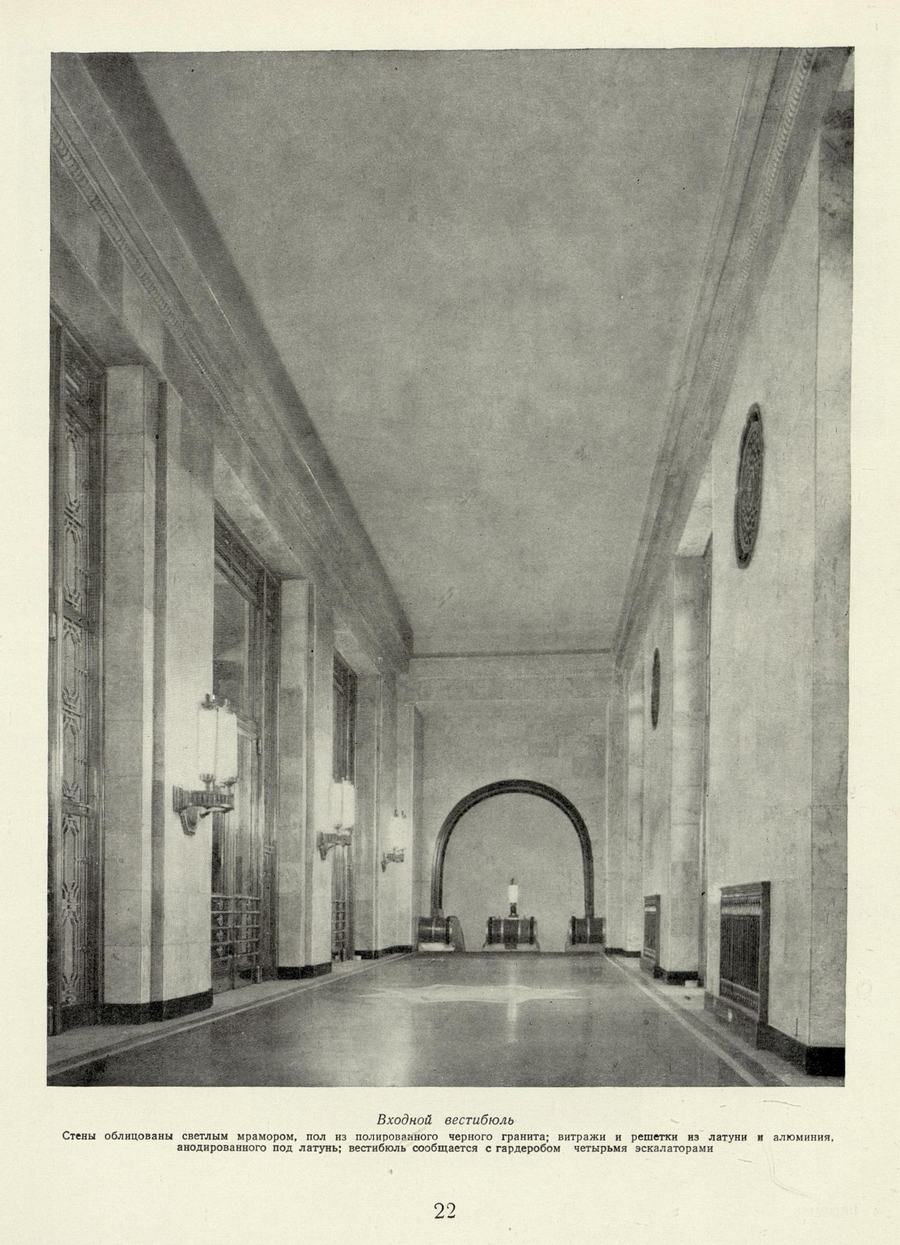

Входной вестибюль ... 22

Главный вестибюль ... 23

Зал собраний на 500 мест ... 24

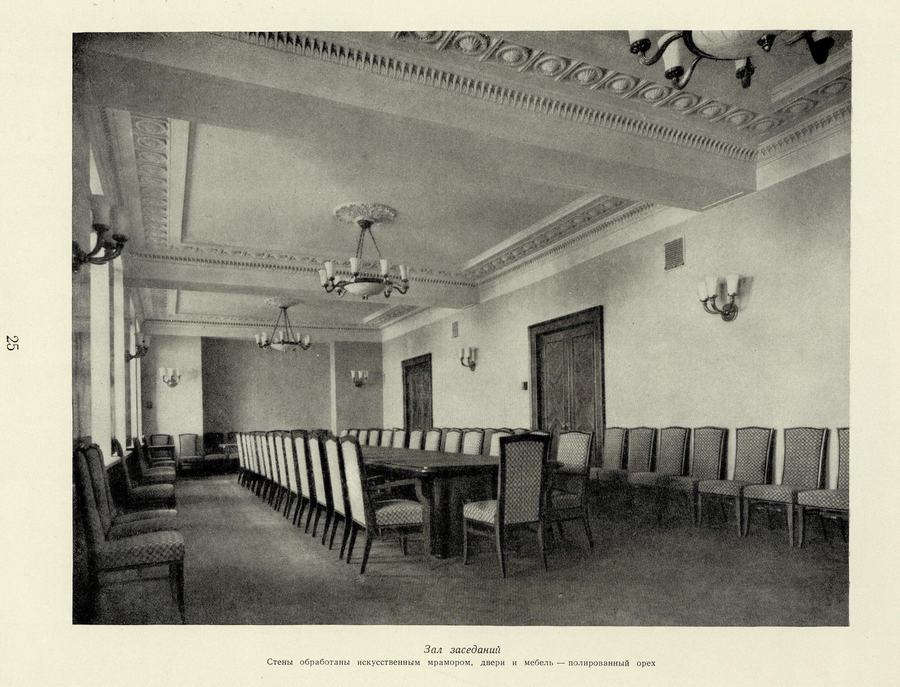

Зал заседаний ... 25

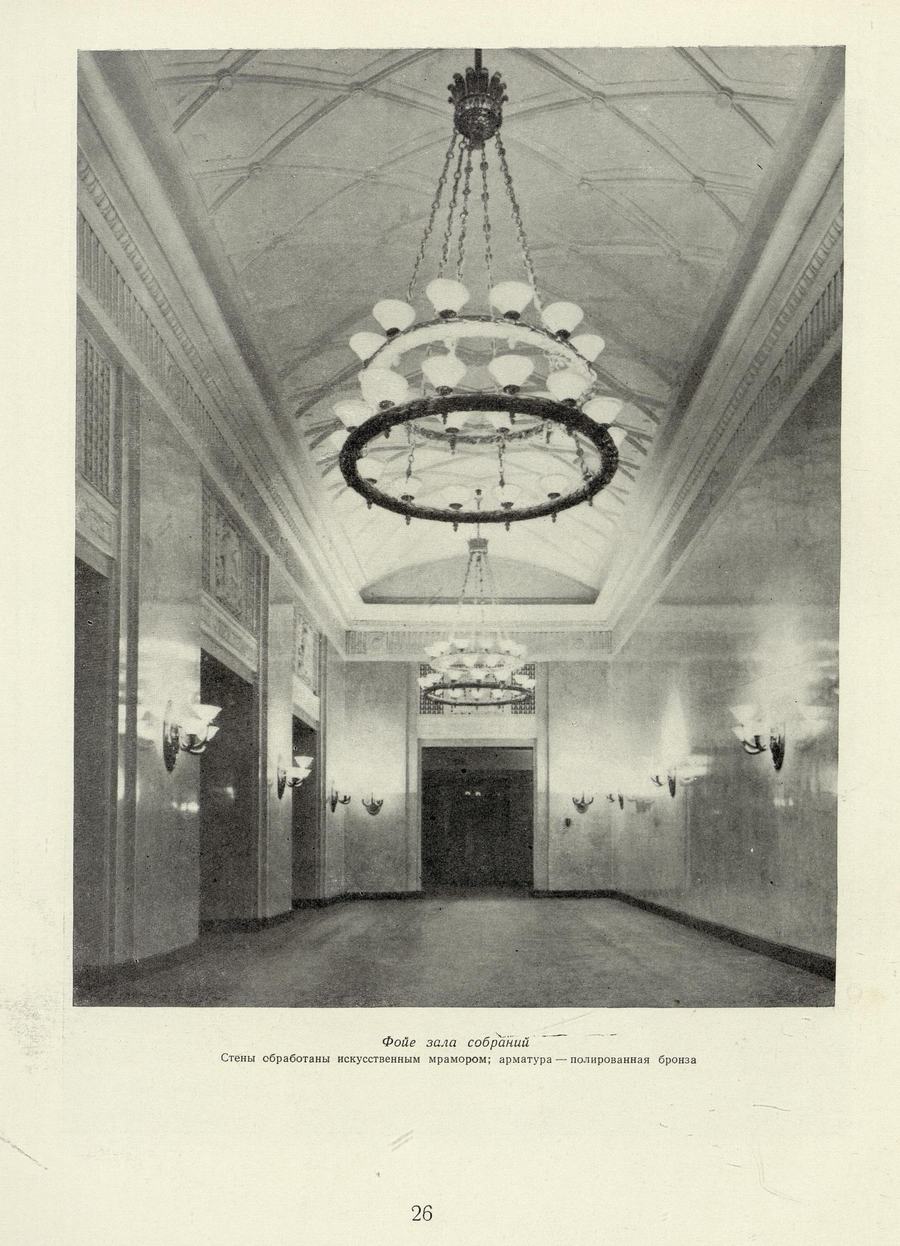

Фойе зала собраний ... 26

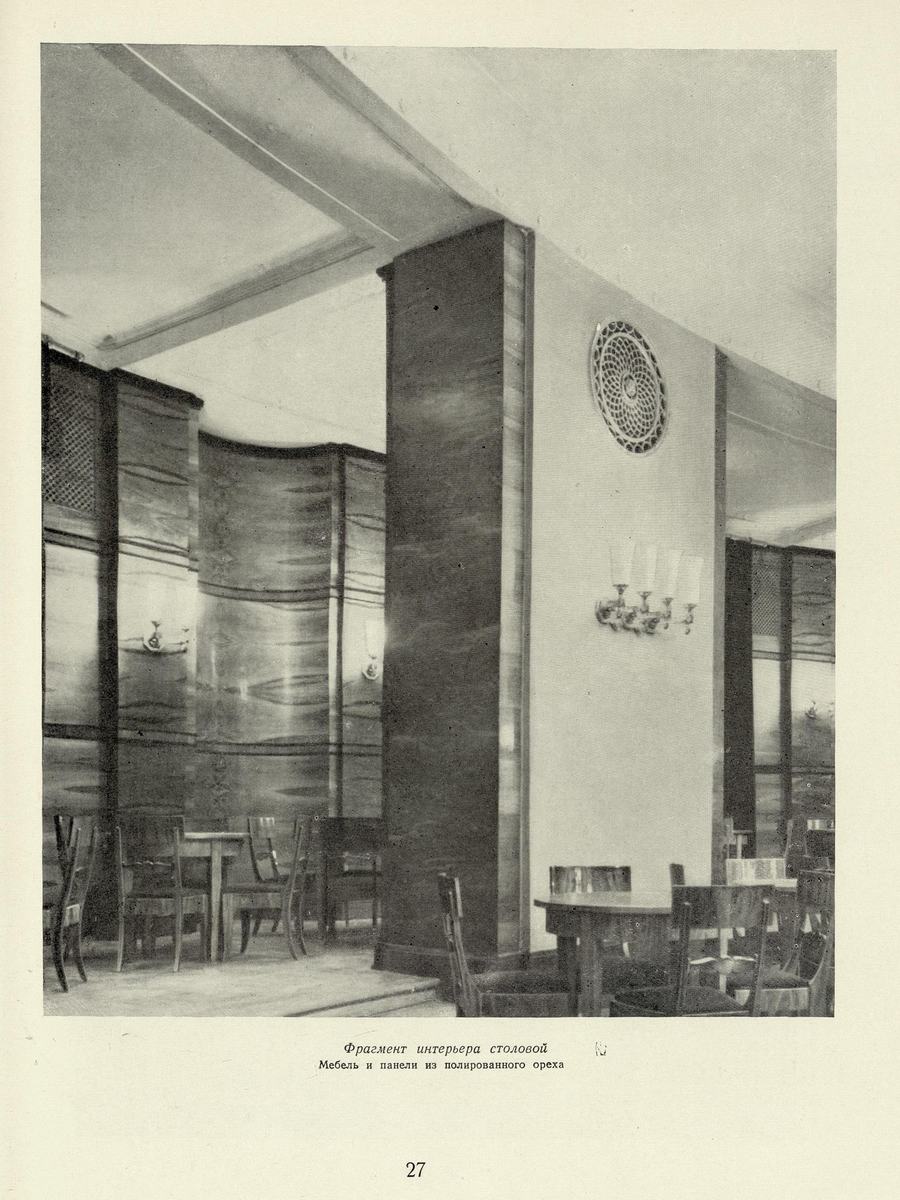

Столовая (фрагмент интерьера) ... 27

Столовая ... 28

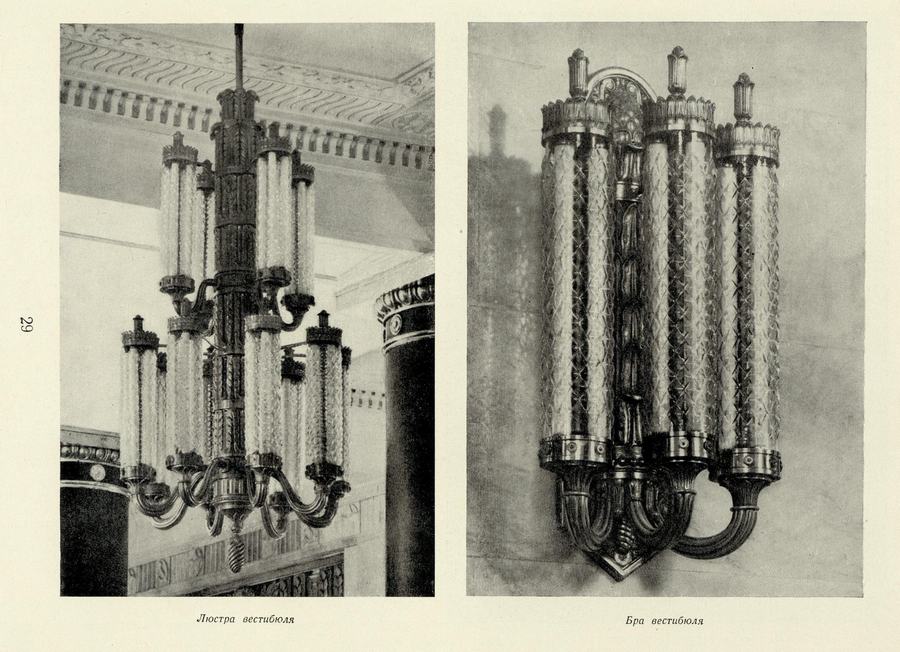

Люстра вестибюля ... 29

Бра вестибюля ... 29

БАКУ. ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР. Архитекторы Л. В. Руднев и В. О. Мунц.

Общий вид ... 30

План 1-го этажа ... 30

Восточный фасад ... 31

План 3-го этажа ... 31

Фрагмент восточного фасада ... 32

Фрагмент северного фасада ... 33

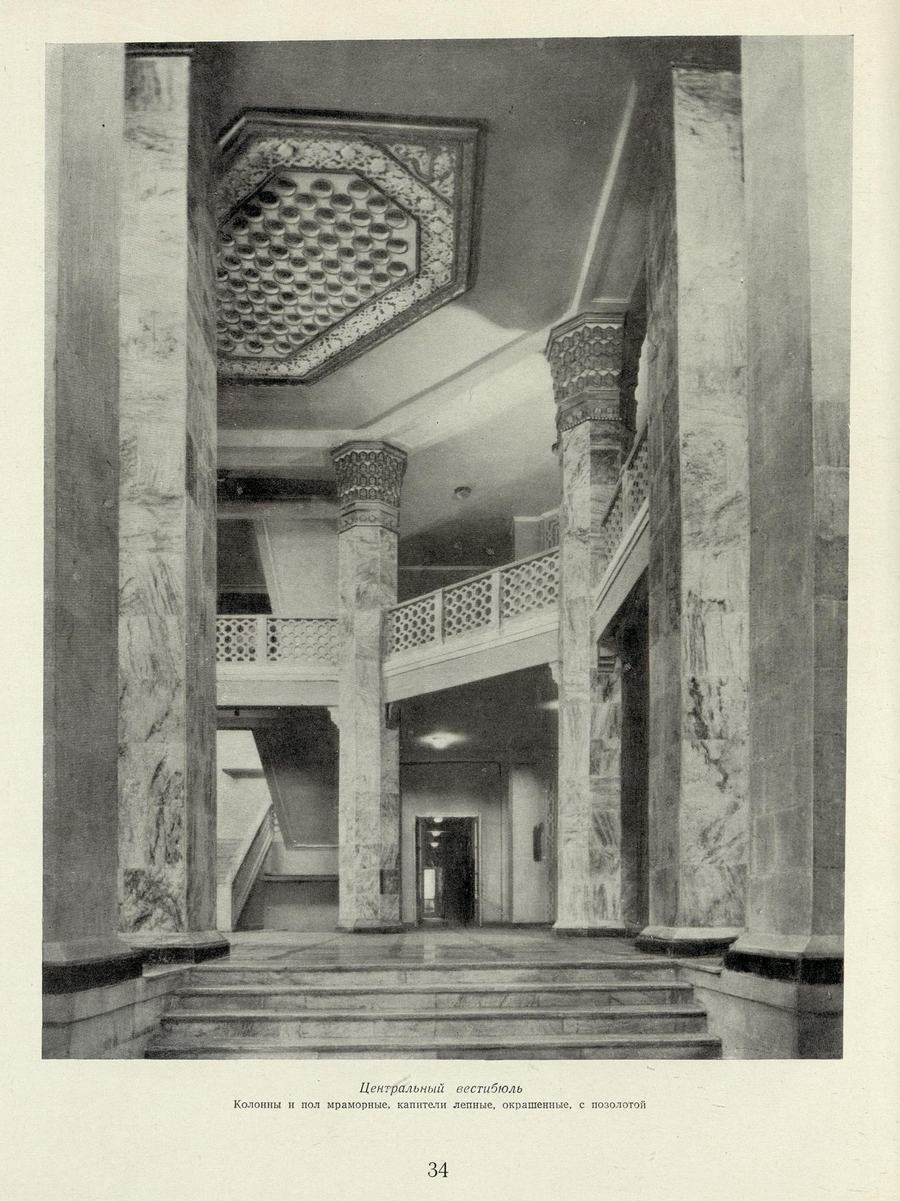

Центральный вестибюль ... 34

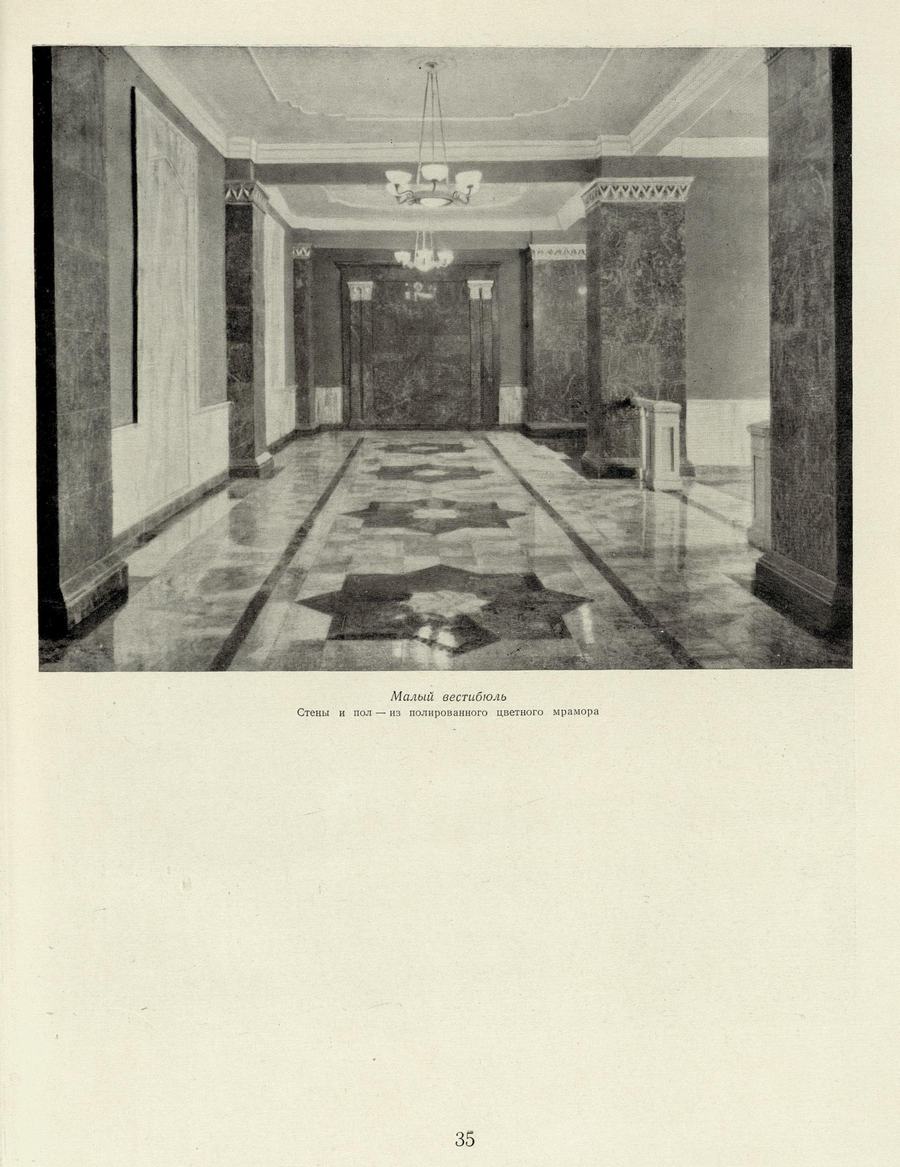

Малый вестибюль ... 35

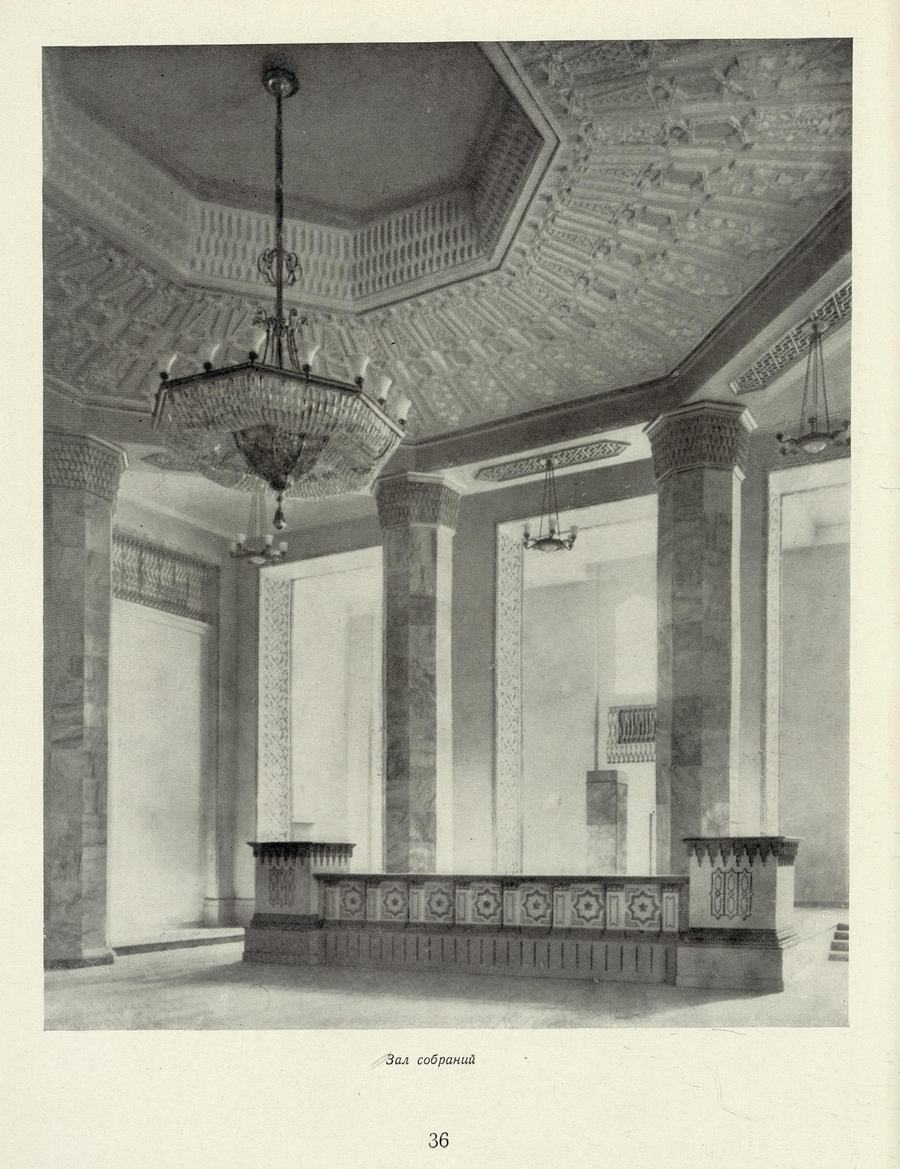

Зал собраний ... 36

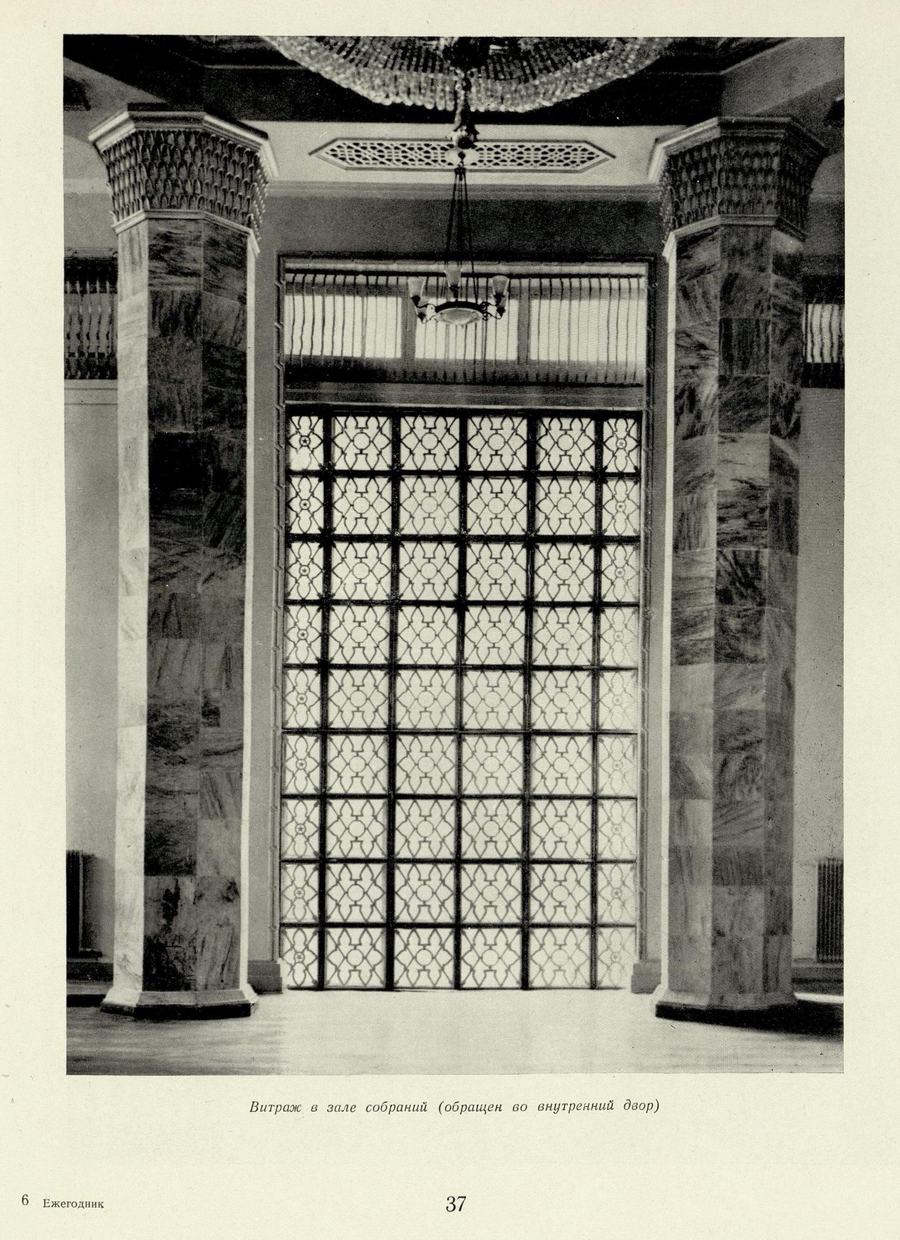

Витраж в зале собраний ... 37

Кабинет Председателя Совета Министров ... 38

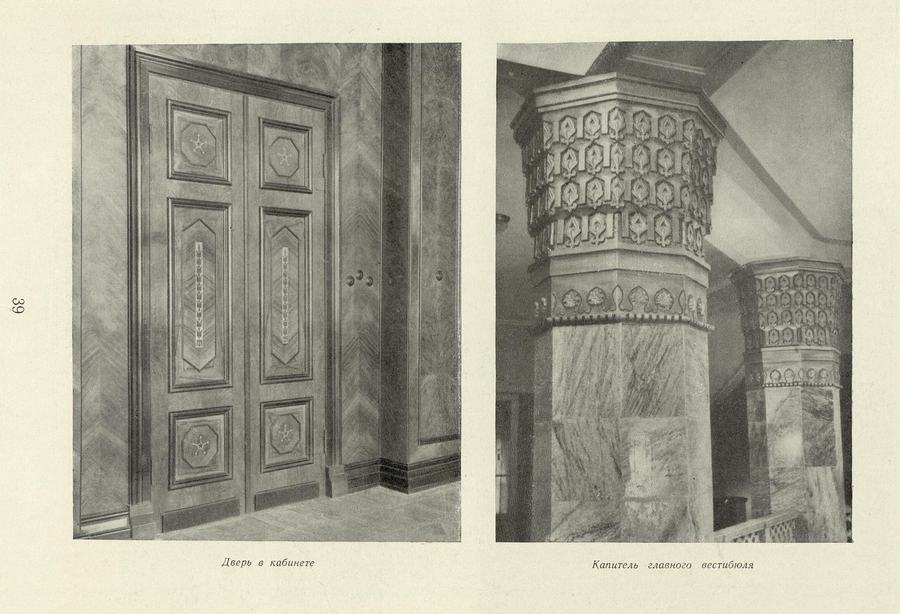

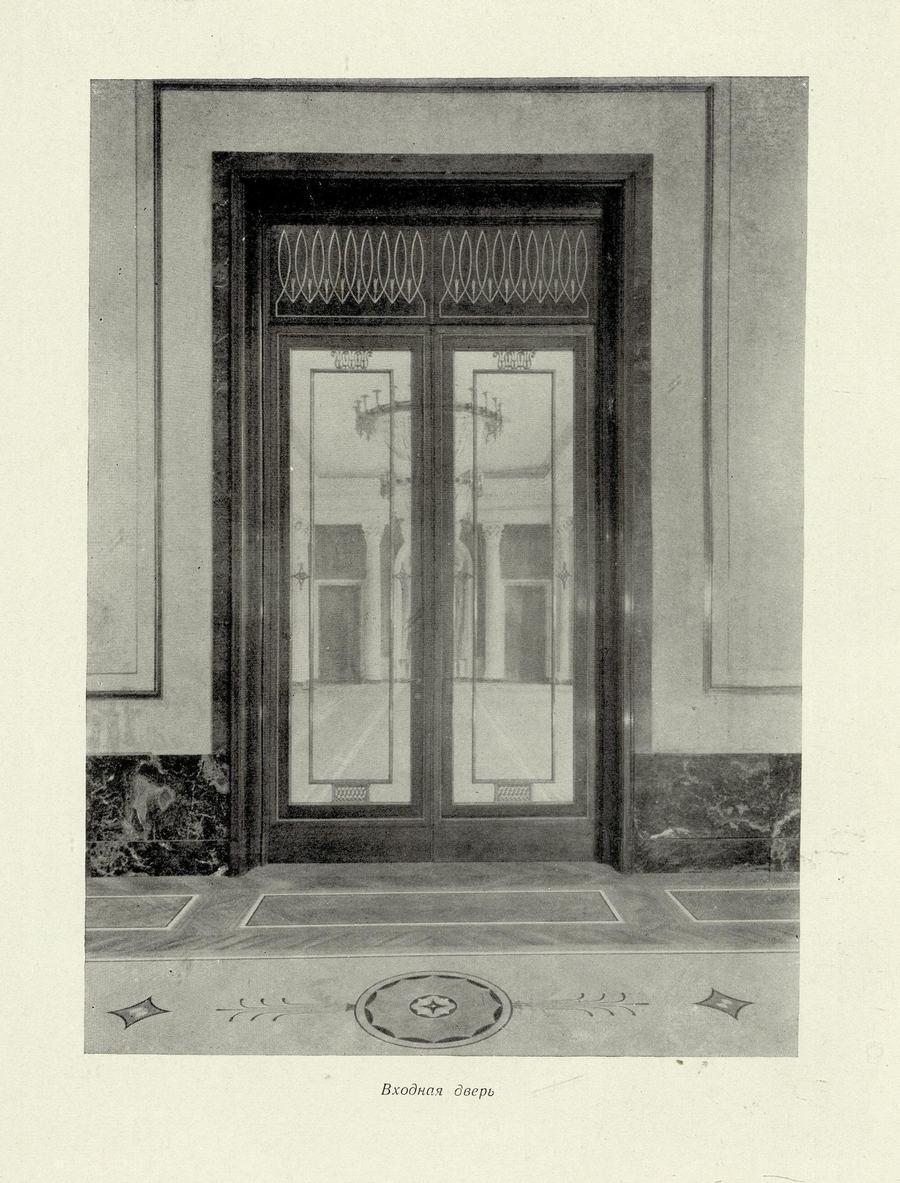

Дверь в кабинете ... 39

Капитель главного вестибюля ... 39

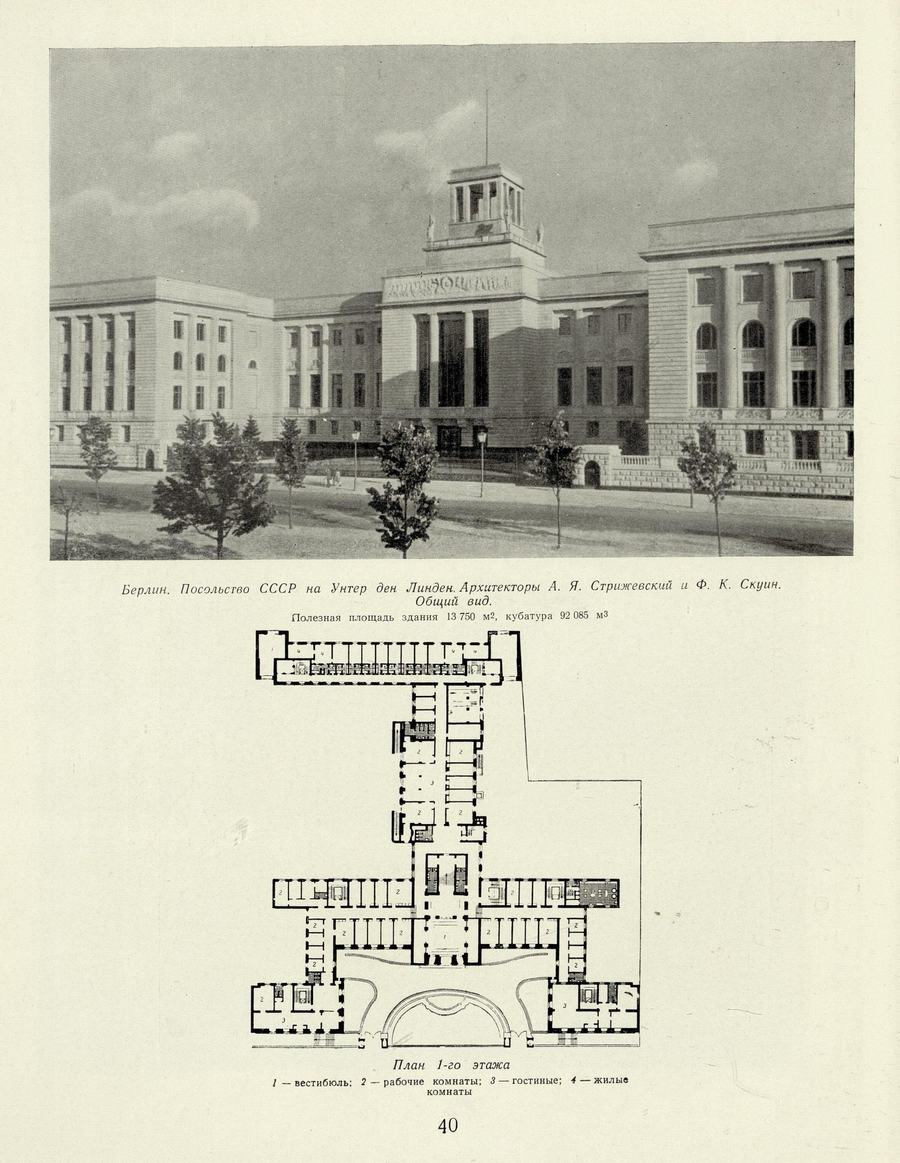

БЕРЛИН, 65/63. ПОСОЛЬСТВО СССР НА УНТЕР ДЕН ЛИНДЕН. Архитекторы А. Я. Стрижевский и Ф. К. Скуин

Общий вид ... 40

План 1-го этажа ... 40

Центральная часть здания ... 41

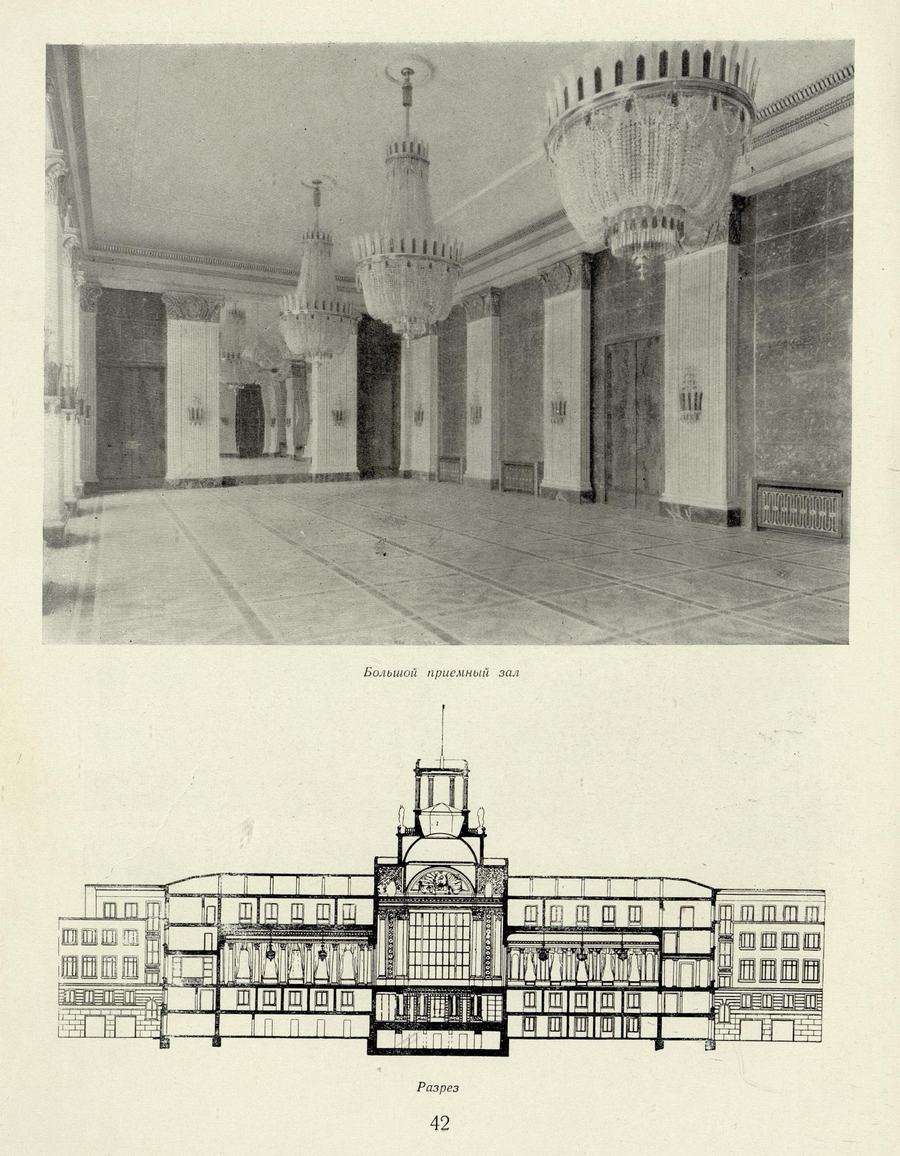

Большой приемный зал ... 42

Разрез ... 42

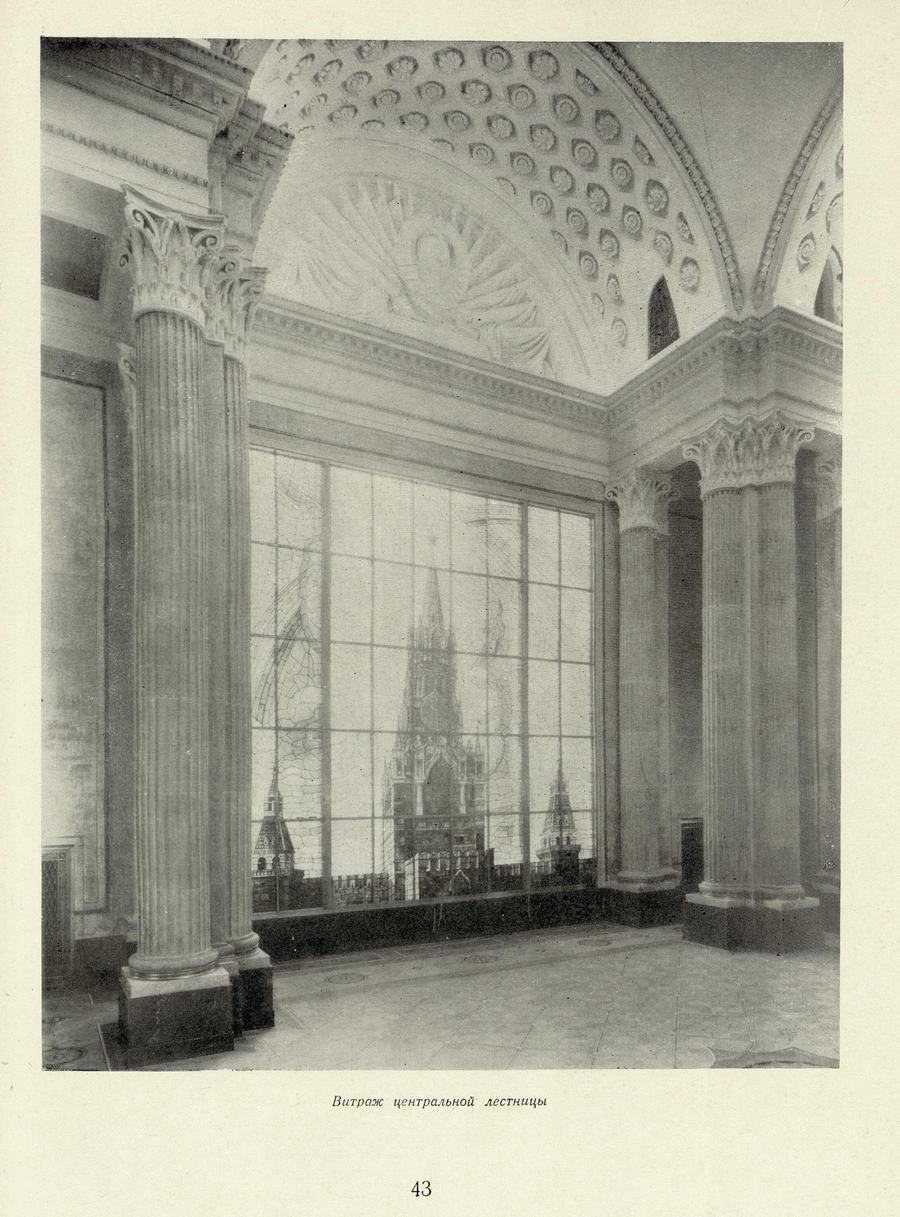

Витраж центральной лестницы ... 43

Входная дверь ... 44

СТАНЦИИ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА имени Л. М. КАГАНОВИЧА

МОСКВА. СТАНЦИЯ «КОМСОМОЛЬСКАЯ-КОЛЬЦЕВАЯ». Акад. А. В. Щусев. Сталинская премия II степени за 1951 г. Соавторы: архитекторы В. Д. Кокорин и А. Ю. Заболотный при участии архитекторов О. А. Великорецкого и А. Ф. Фокиной. Соавторы по наземному вестибюлю арх. В. Варварин, инж. А. М. Семенов.

Центральный зал ... 47

Общий вид центрального зала ... 48

Путевой зал ... 49

Нижний зал перехода ... 50

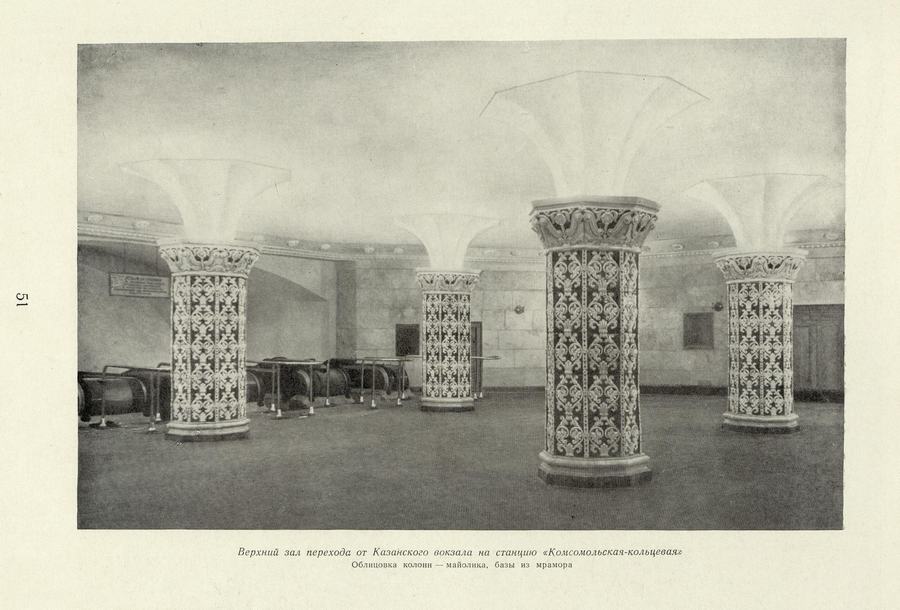

Верхний зал перехода от Казанского вокзала на станцию «Комсомольская-кольцевая» ... 51

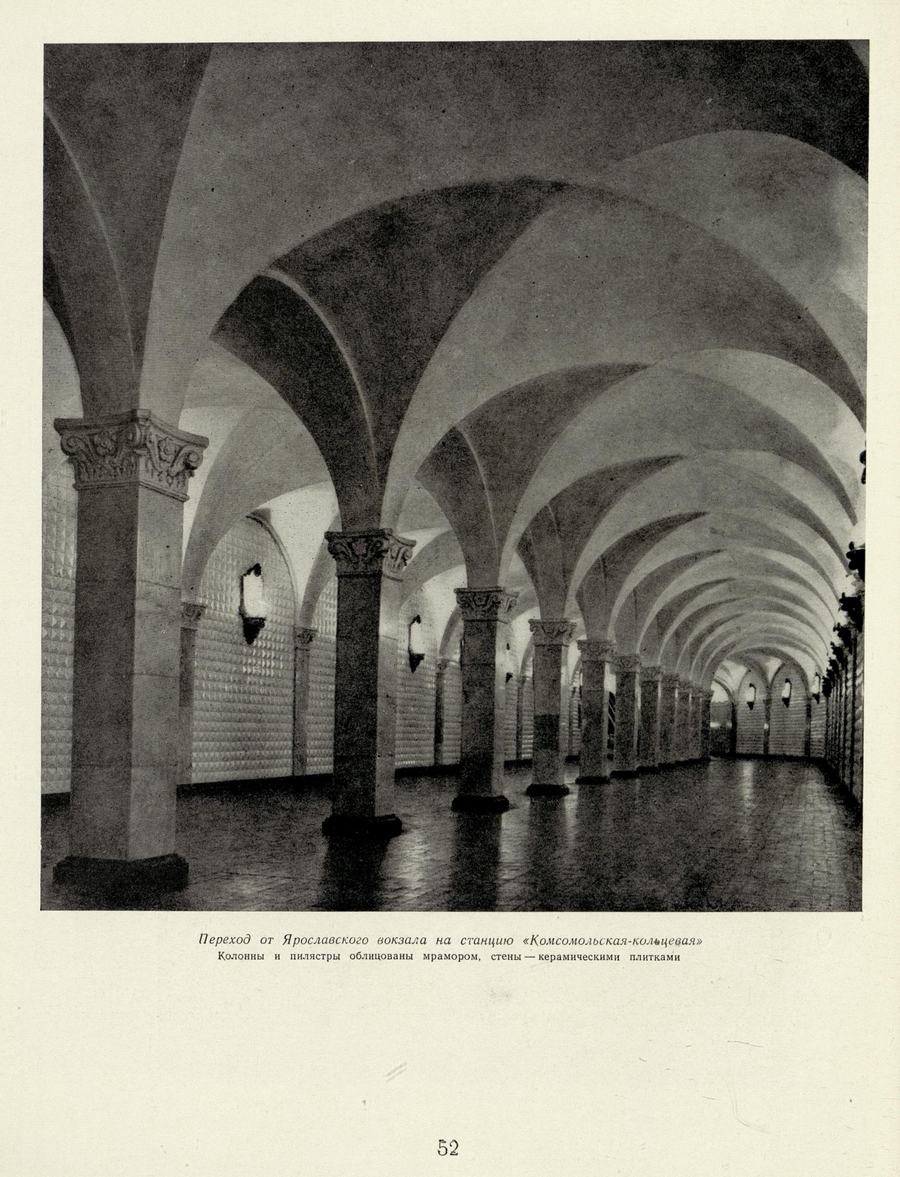

Переход от Ярославского вокзала на кольцевой радиус ... 52

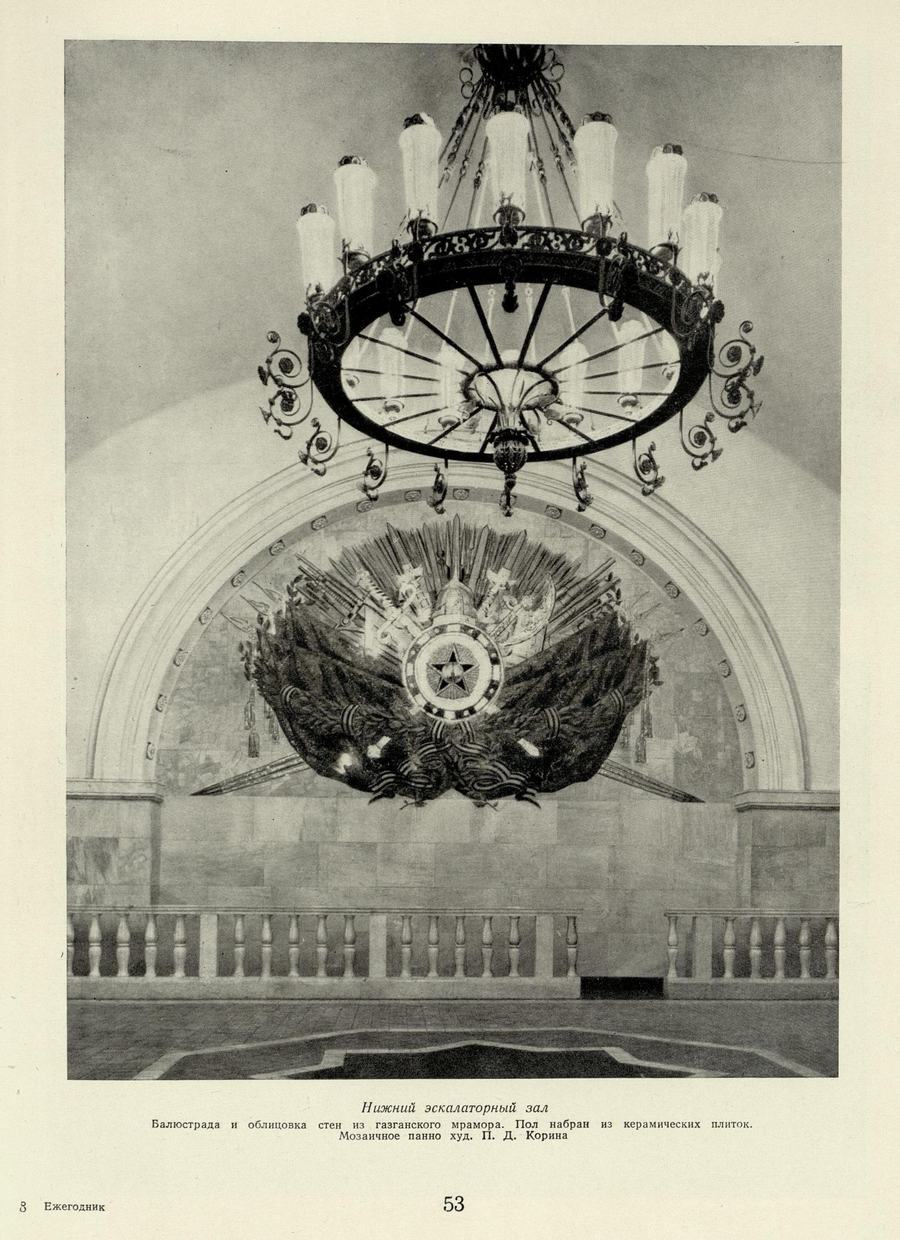

Нижний экскалаторный зал ... 53

Мозаичное панно центрального зала. Худ. П. Д. Корин ... 54, 55

МОСКВА. СТАНЦИЯ «БЕЛОРУССКАЯ-КОЛЬЦЕВАЯ». Архитекторы Н. А. Быкова и И. Г. Таранов. Сталинская премия III степени за 1951 г. Соавторы: архитекторы 3. Ф. Абрамова, А. А. Шарова, Я. В. Татаржинская при участии Ю. А. Черепанова.

Общий вид центрального зала ... 55

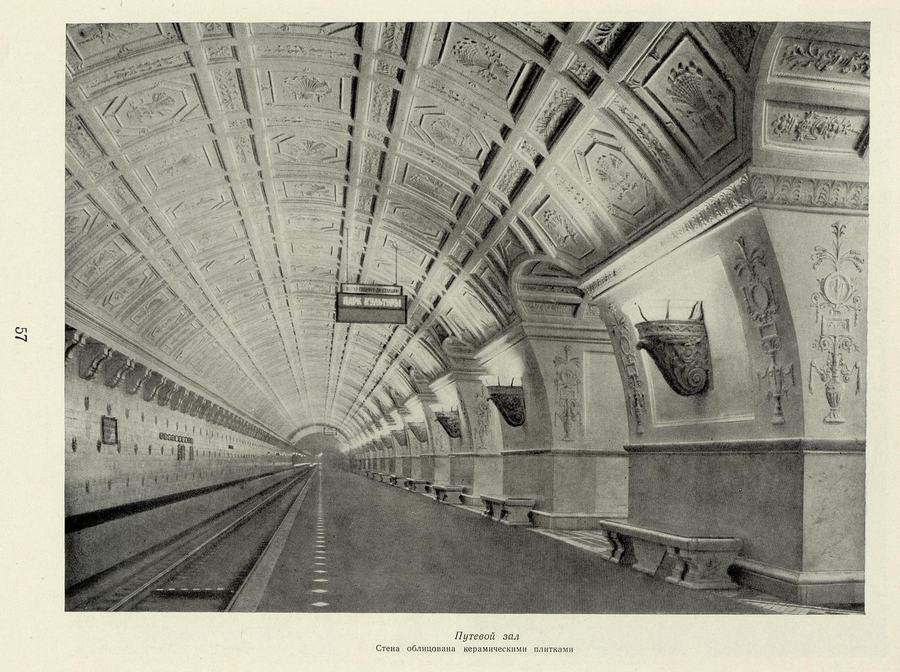

Путевой зал ... 57

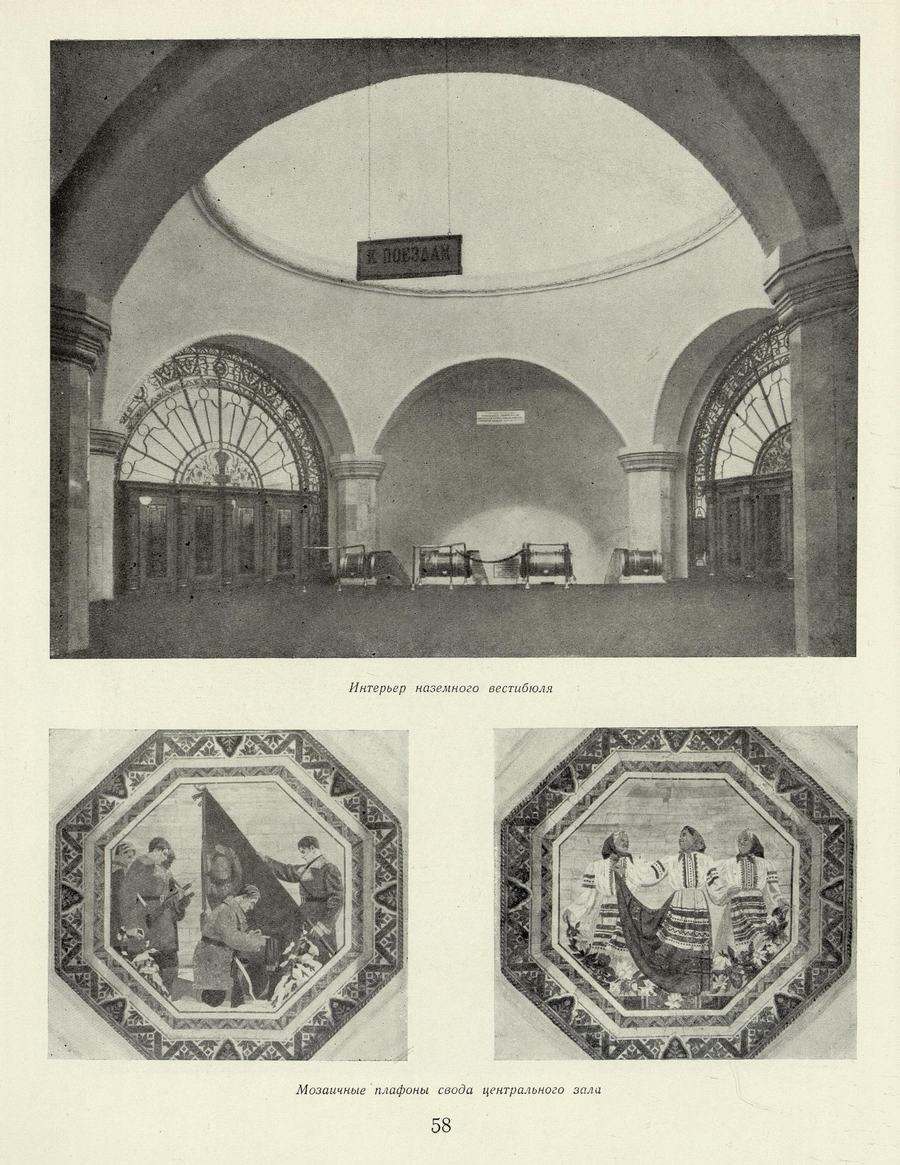

Интерьер наземного вестибюля ... 58

Мозаичные плафоны свода центрального зала ... 58

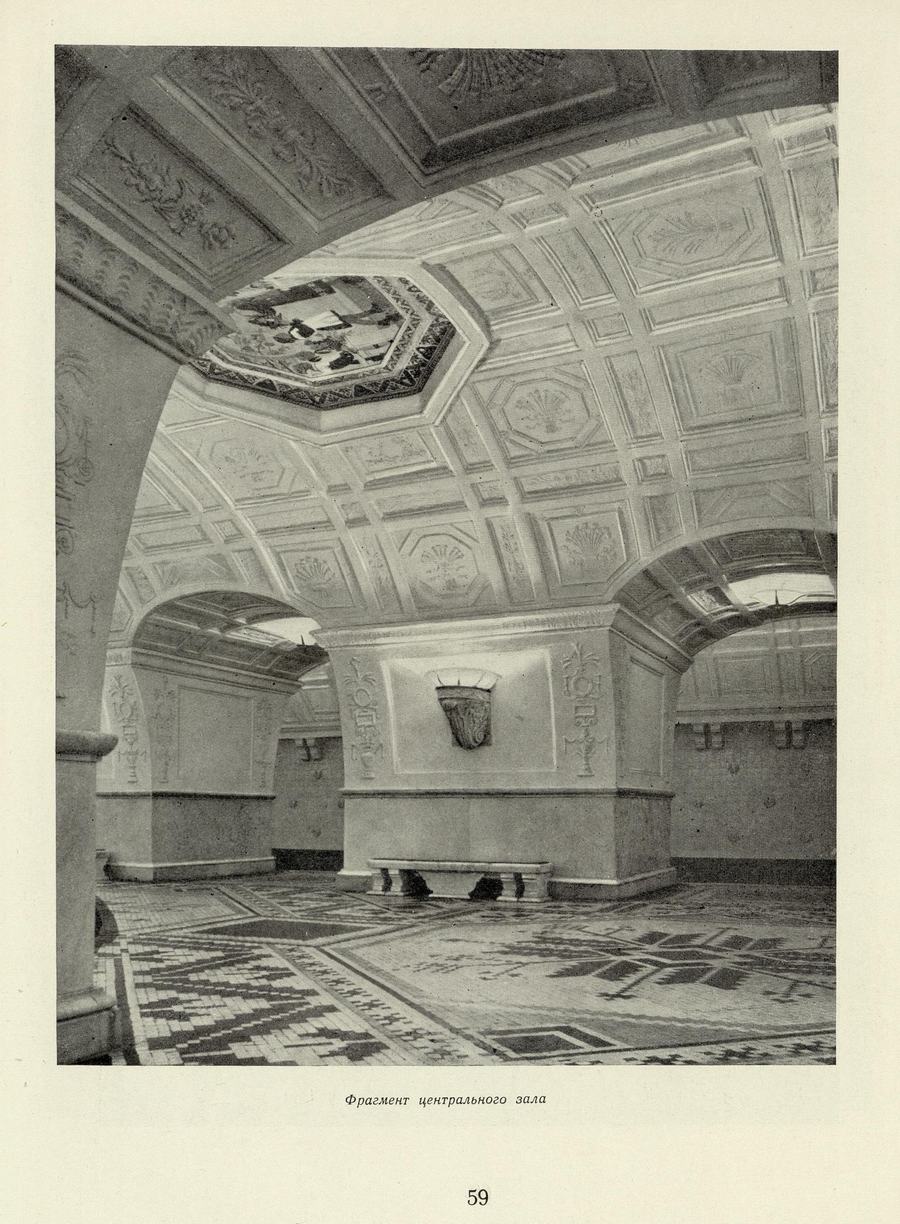

Фрагмент центрального зала ... 59

МОСКВА. СТАНЦИЯ «БОТАНИЧЕСКИЙ САД». Архитекторы В. Г. Гельфрейх и М. А. Минкус. Интерьер наземного вестибюля. Арх. А. Е. Аркин ... 60

Центральный зал ... 61

Фрагмент центрального зала ... 62

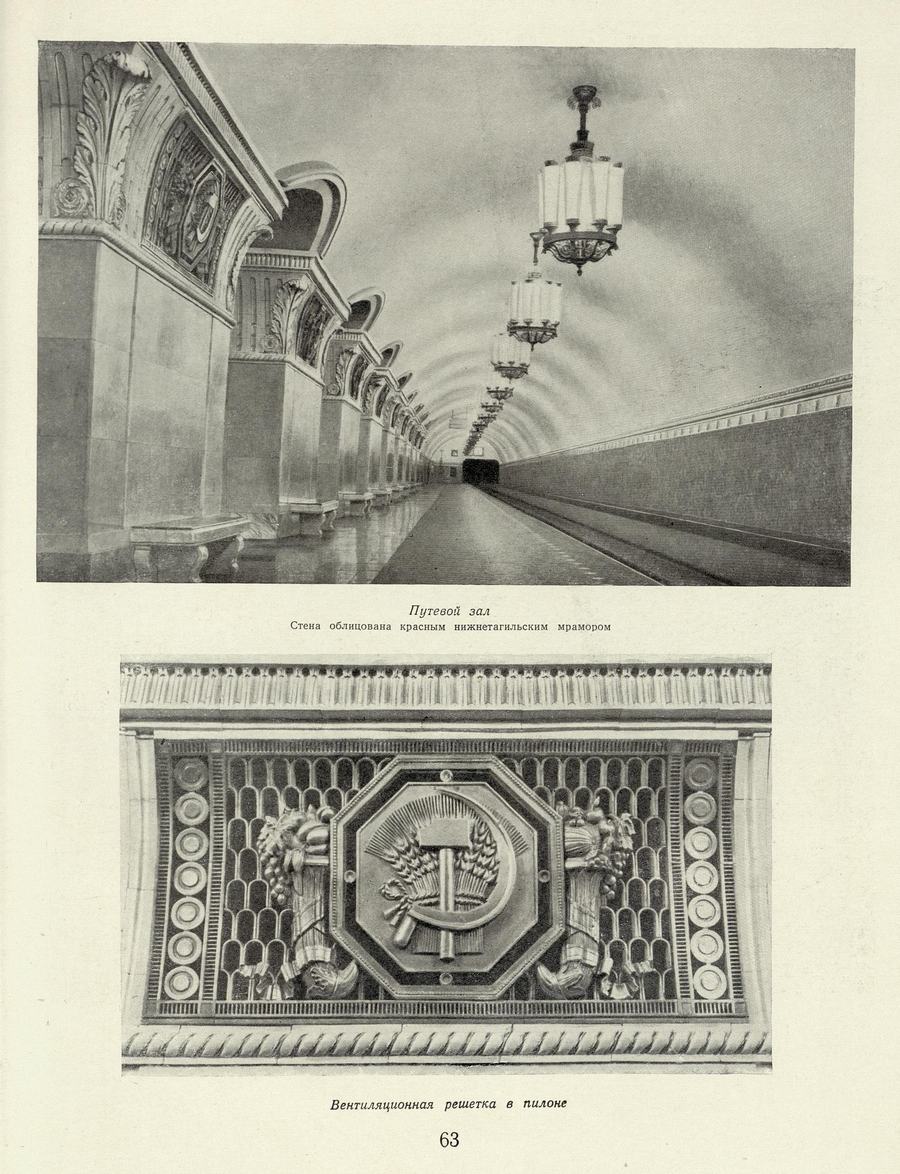

Путевой зал ... 63

Вентиляционная решетка в пилоне ... 63

МОСКВА. СТАНЦИЯ «НОВОСЛОБОДСКАЯ». Архитекторы А. Н. Душкин и А. Ф. Стрелков

Центральный зал ... 64

Путевой зал ... 65

Витраж в пилоне ... 66

ЖИЛЫЕ ДОМА

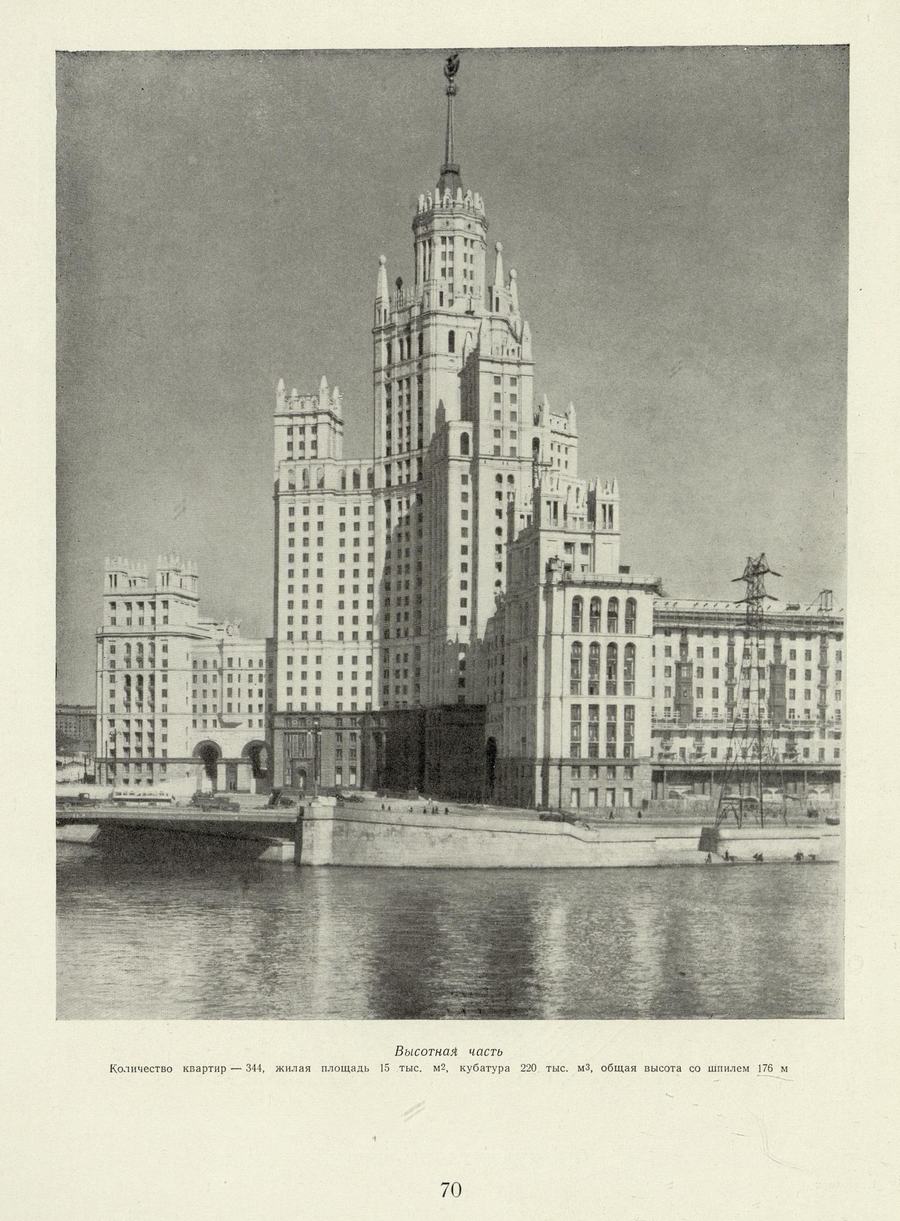

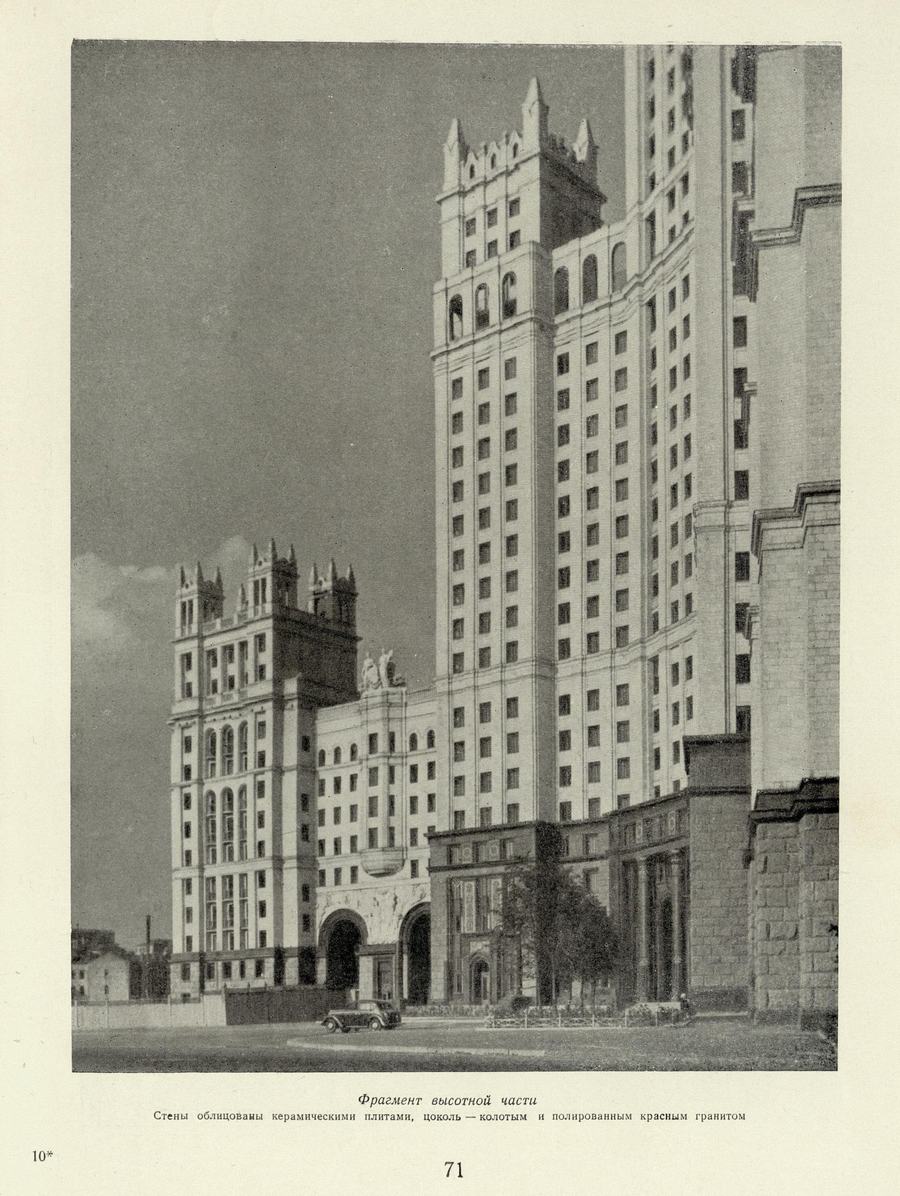

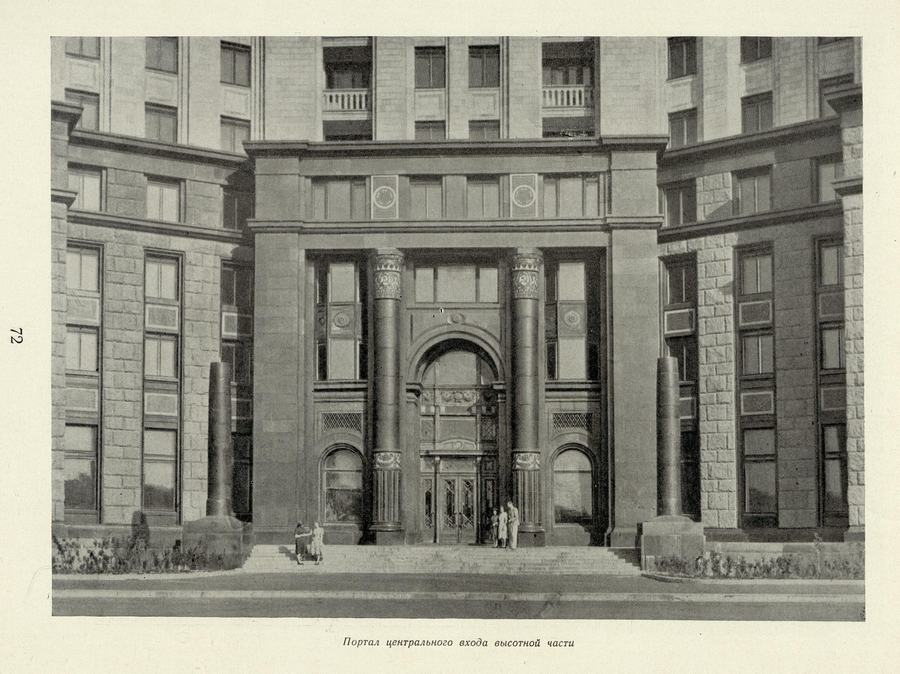

МОСКВА. ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ НА КОТЕЛЬНИЧЕСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ. Архитекторы А. К. Ростковский и Д. Н. Чечулин, главный конструктор здания инж. Л. М. Гохман. Сталинская премия II степени за 1948 г.

Общий вид ... 69

Генеральный план жилого комплекса ... 69

Высотная часть ... 70

Фрагмент высотной части ... 71

Портал центрального входа высотной части ... 72

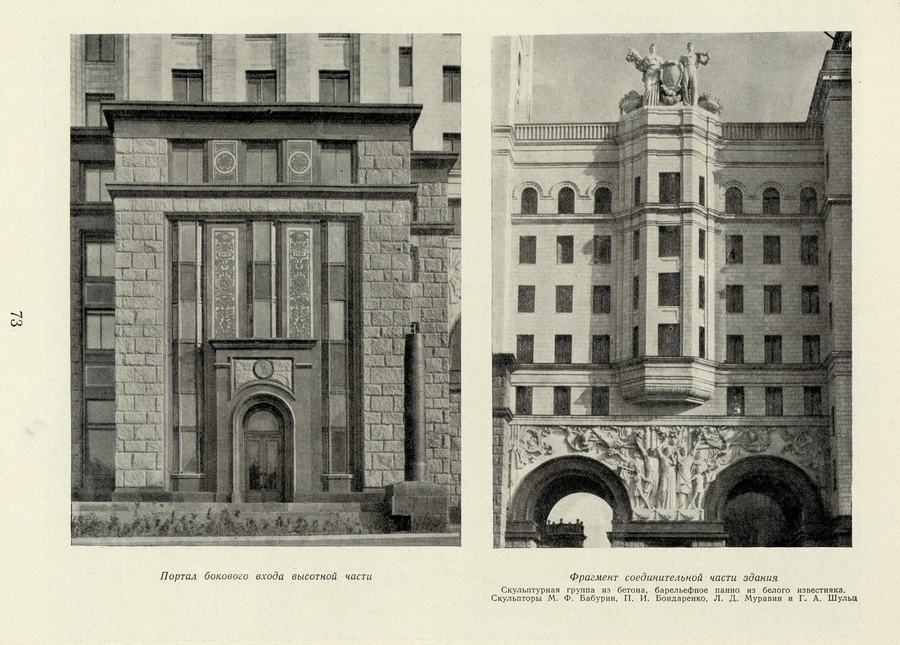

Портал бокового входа высотной части ... 73

Фрагмент соединительной части здания ... 73

Центральный вестибюль высотной части ... 74

Центральный лифтовый зал 1-го этажа ... 75

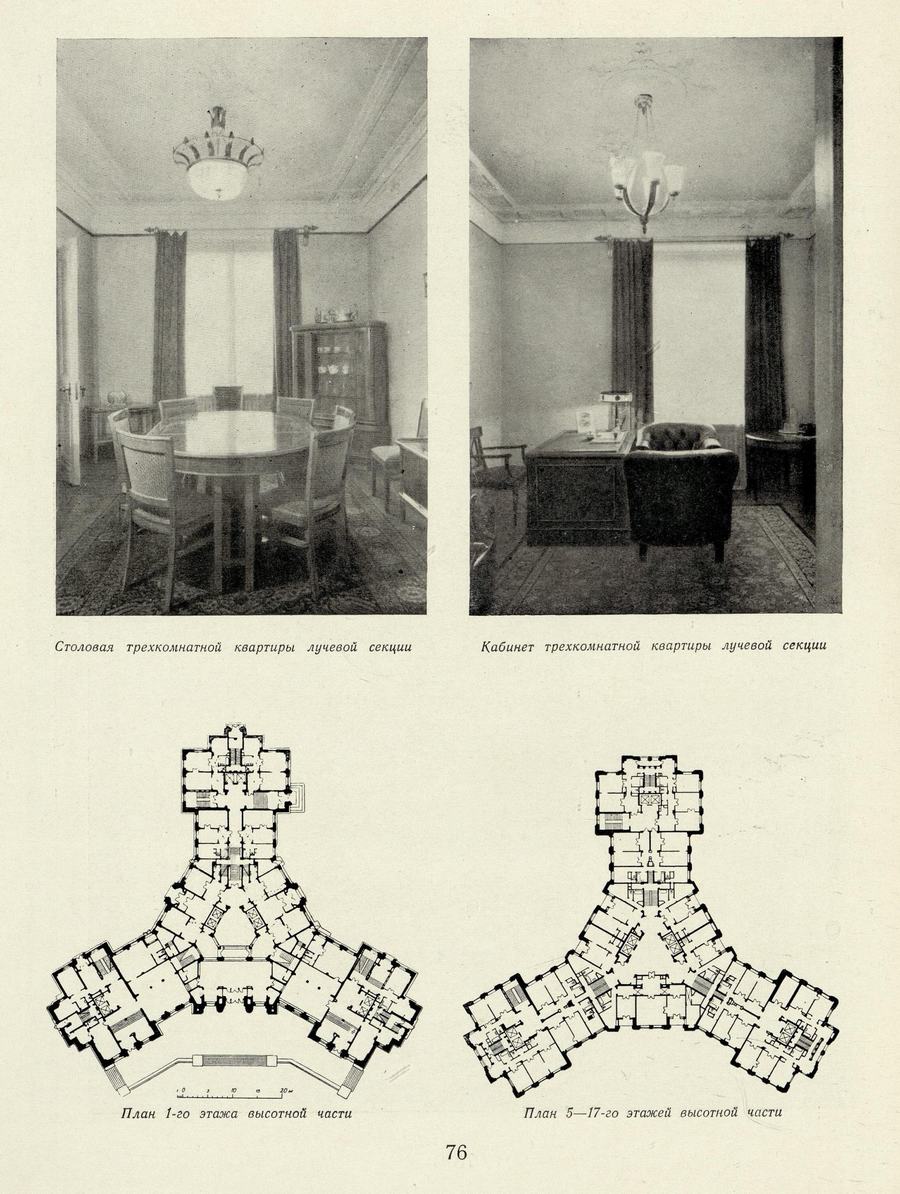

Столовая трехкомнатной квартиры лучевой секции ... 76

Кабинет трехкомнатной квартиры лучевой секции ... 76

План 1-го этажа высотной части ... 76

План 5—17-го этажей высотной части ... 76

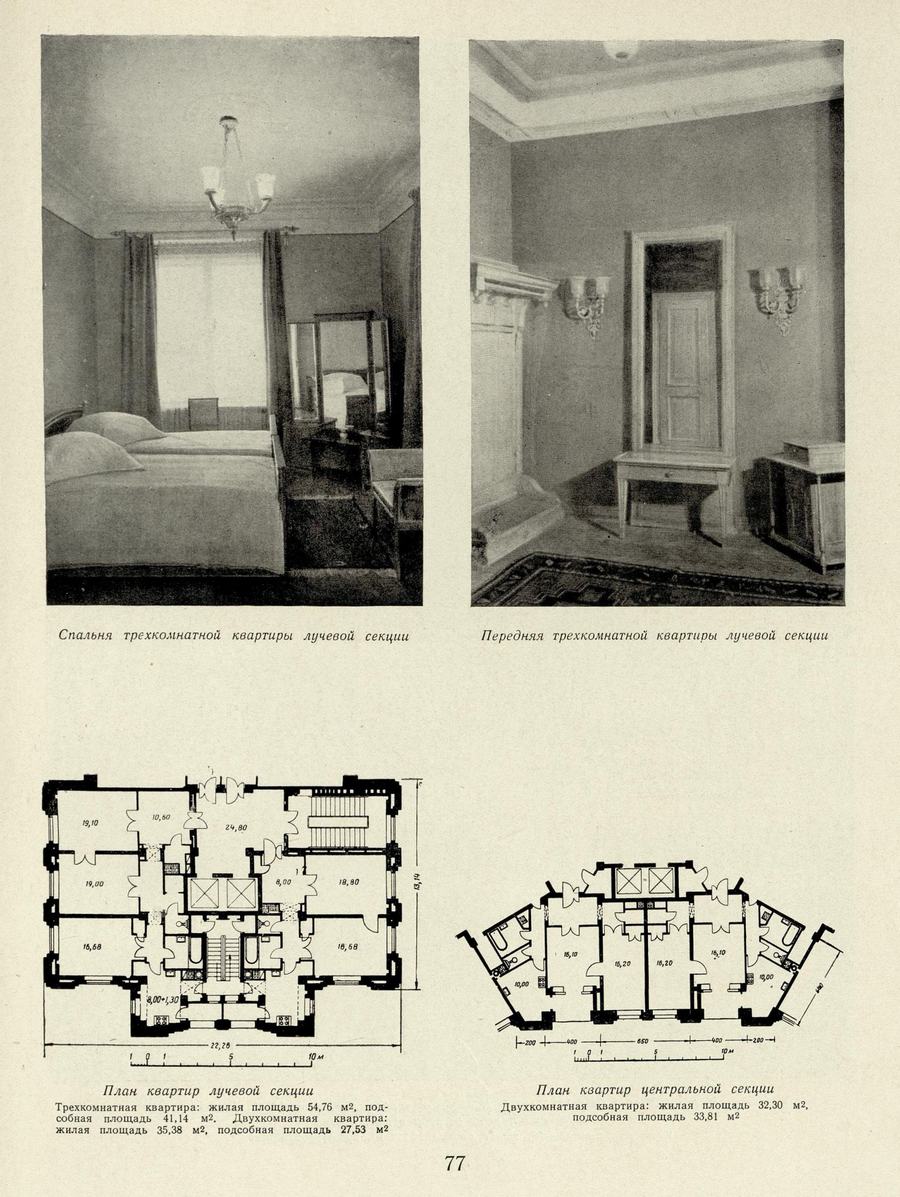

Спальня трехкомнатной квартиры лучевой секции ... 77

Передняя трехкомнатной квартиры лучевой секции ... 77

План квартир лучевой секции ... 77

План квартир центральной секции ... 77

МОСКВА. ЖИЛОЙ ДОМ № 5 НА САДОВОСАМОТЕЧНОЙ УЛИЦЕ. Арх. М. С. Жиров.

Общий вид первой очереди строительства ... 78

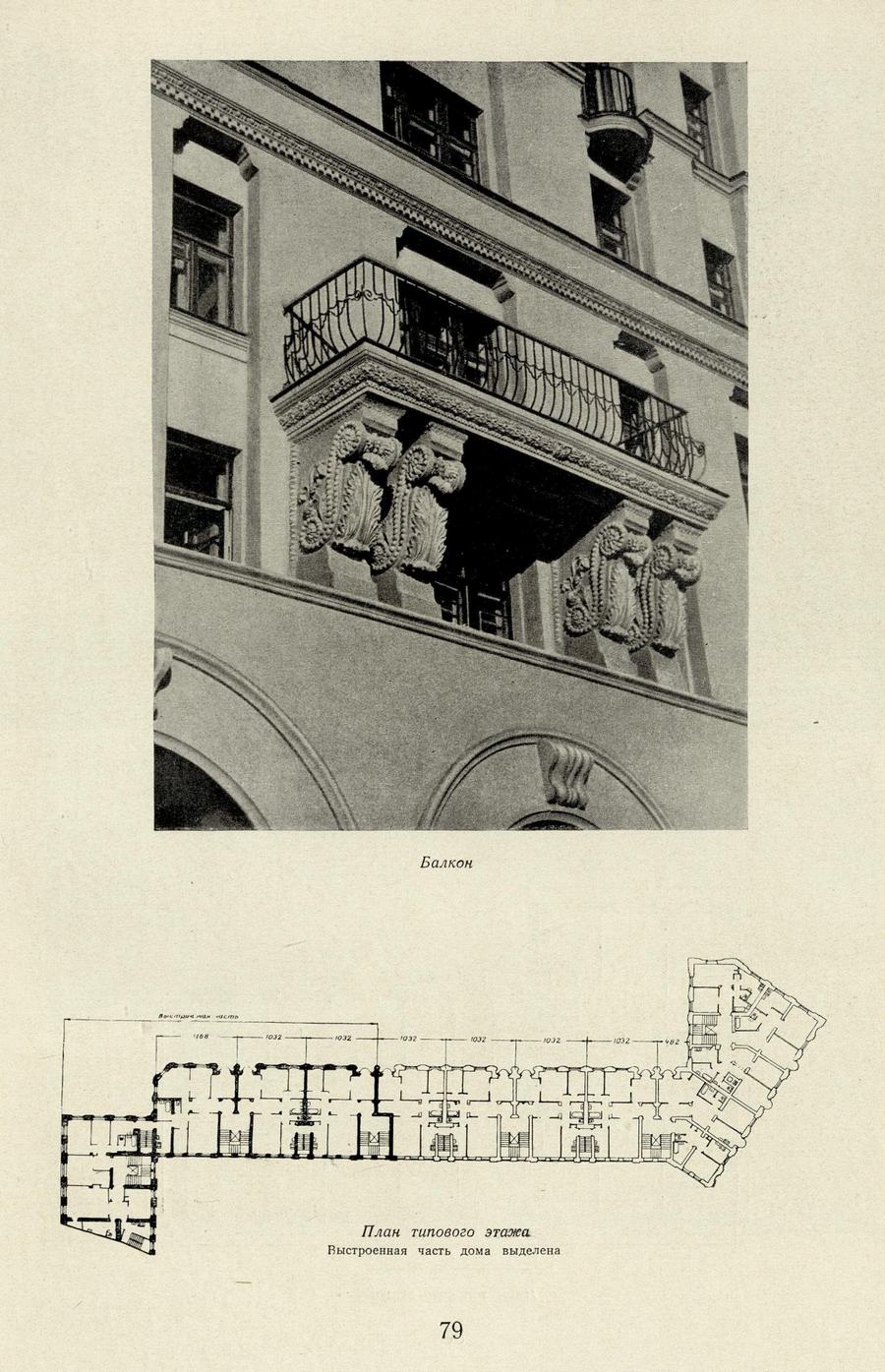

Балкон ... 79

План типового этажа ... 79

МОСКВА. ЖИЛОЙ ДОМ № 29—31 НА 1-й МЕЩАНСКОЙ УЛИЦЕ. Арх. П. И. Скокан.

Общий вид ... 80

План типового этажа ... 80

Фрагмент угла здания ... 81

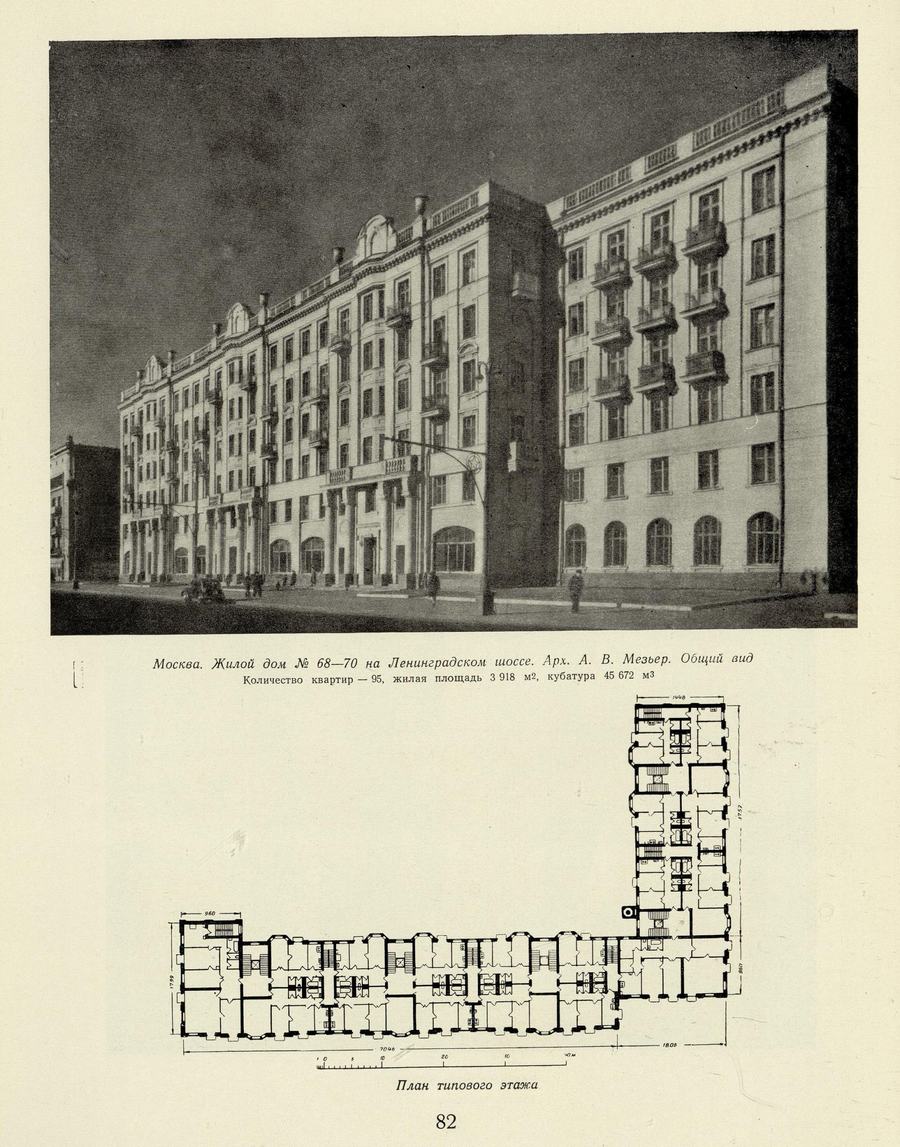

МОСКВА. ЖИЛОЙ ДОМ № 68—70 НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ШОССЕ. Арх. А. В. Мезьер.

Общий вид ... 82

План типового этажа ... 82

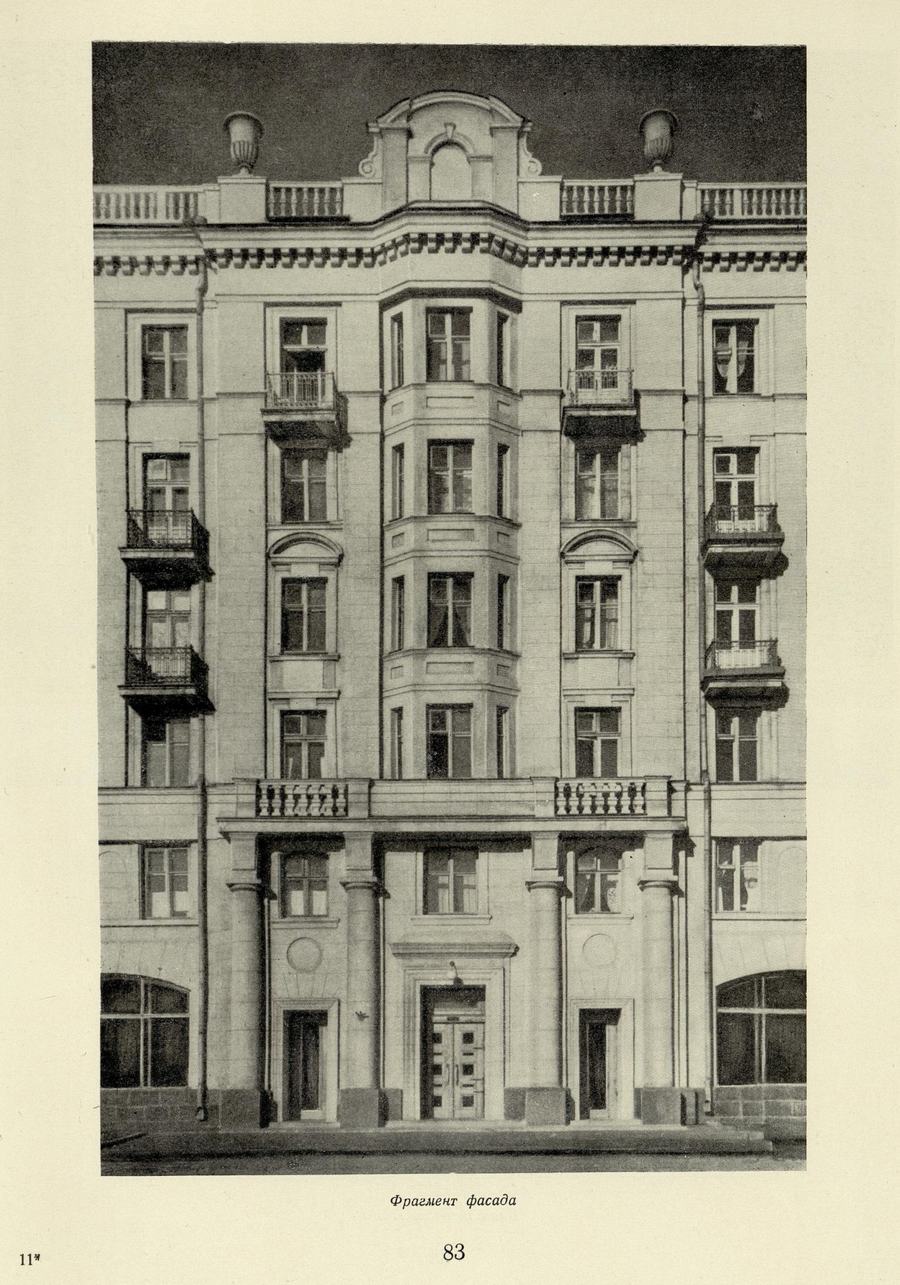

Фрагмент фасада ... 83

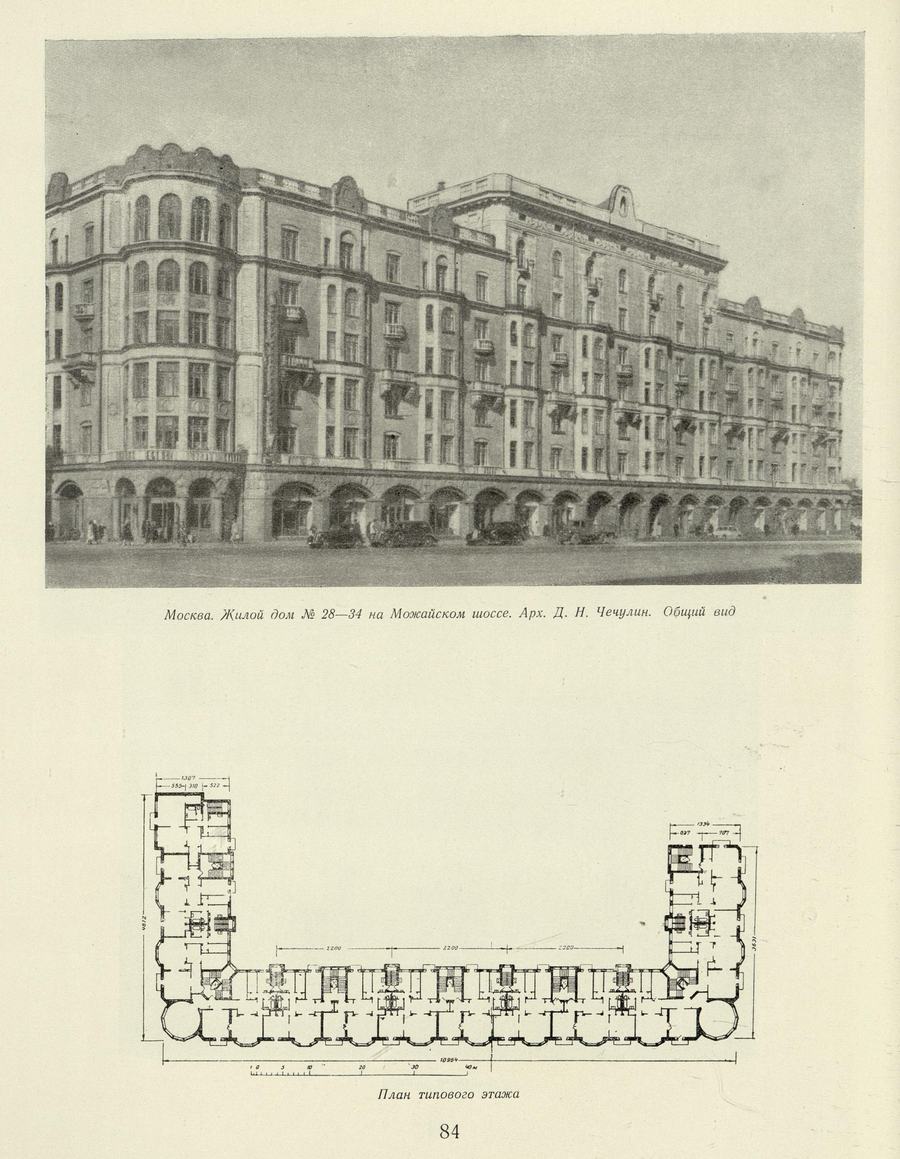

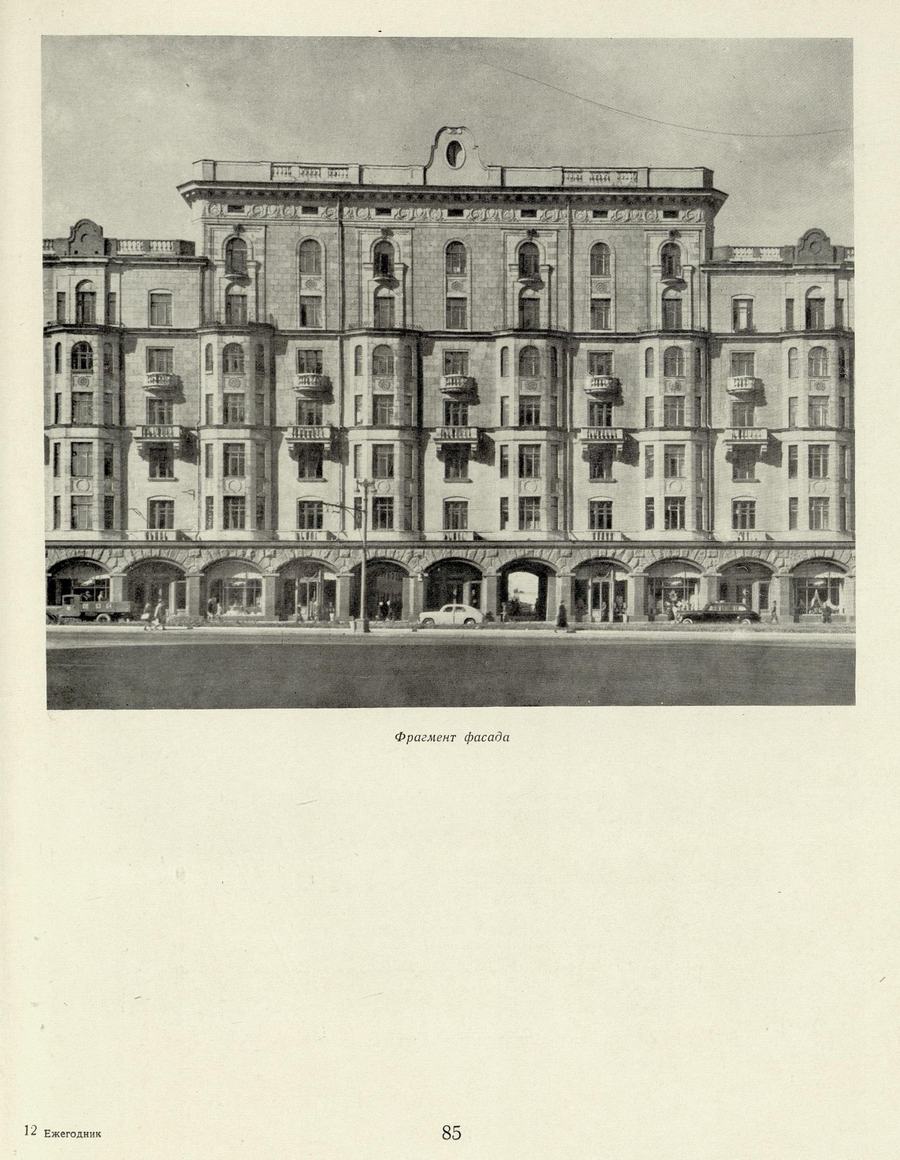

МОСКВА. ЖИЛОЙ ДОМ № 28—34 НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ. Арх. Д. Н. Чечулин.

Общий вид ... 84

План типового этажа ... 84

Фрагмент фасада ... 85

ЛЕНИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ НА УГЛУ КИРОВСКОГО ПРОСПЕКТА И ПРОСПЕКТА М. ГОРЬКОГО. Архитекторы О. И. Гурьев и В. М. Фромзель. II премия на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Общий вид ... 86

План типового этажа ... 86

Вид переднего фасада ... 87

Вид по проспекту Кирова ... 88

Фрагмент фасада со стороны проспекта М. Горького ... 89

Фрагмент фасада со стороны проспекта Кирова ... 89

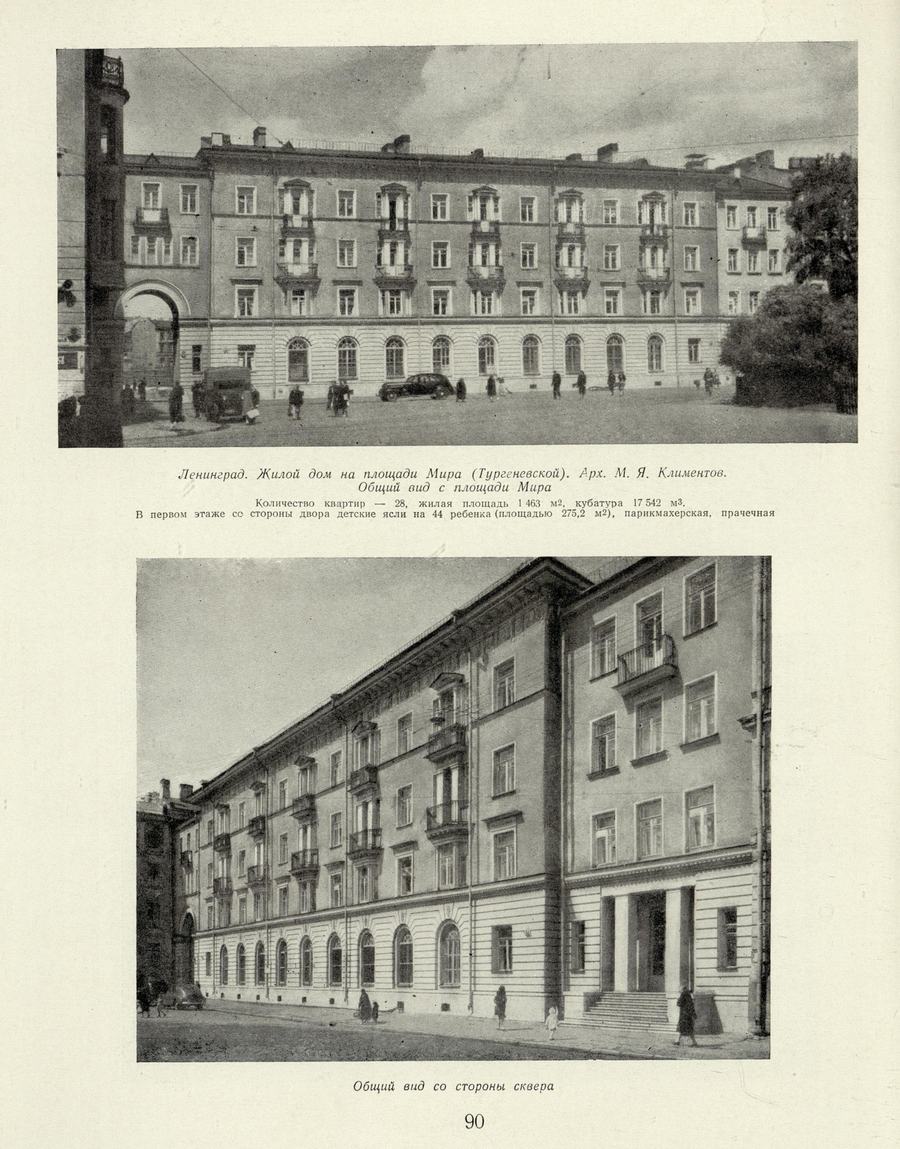

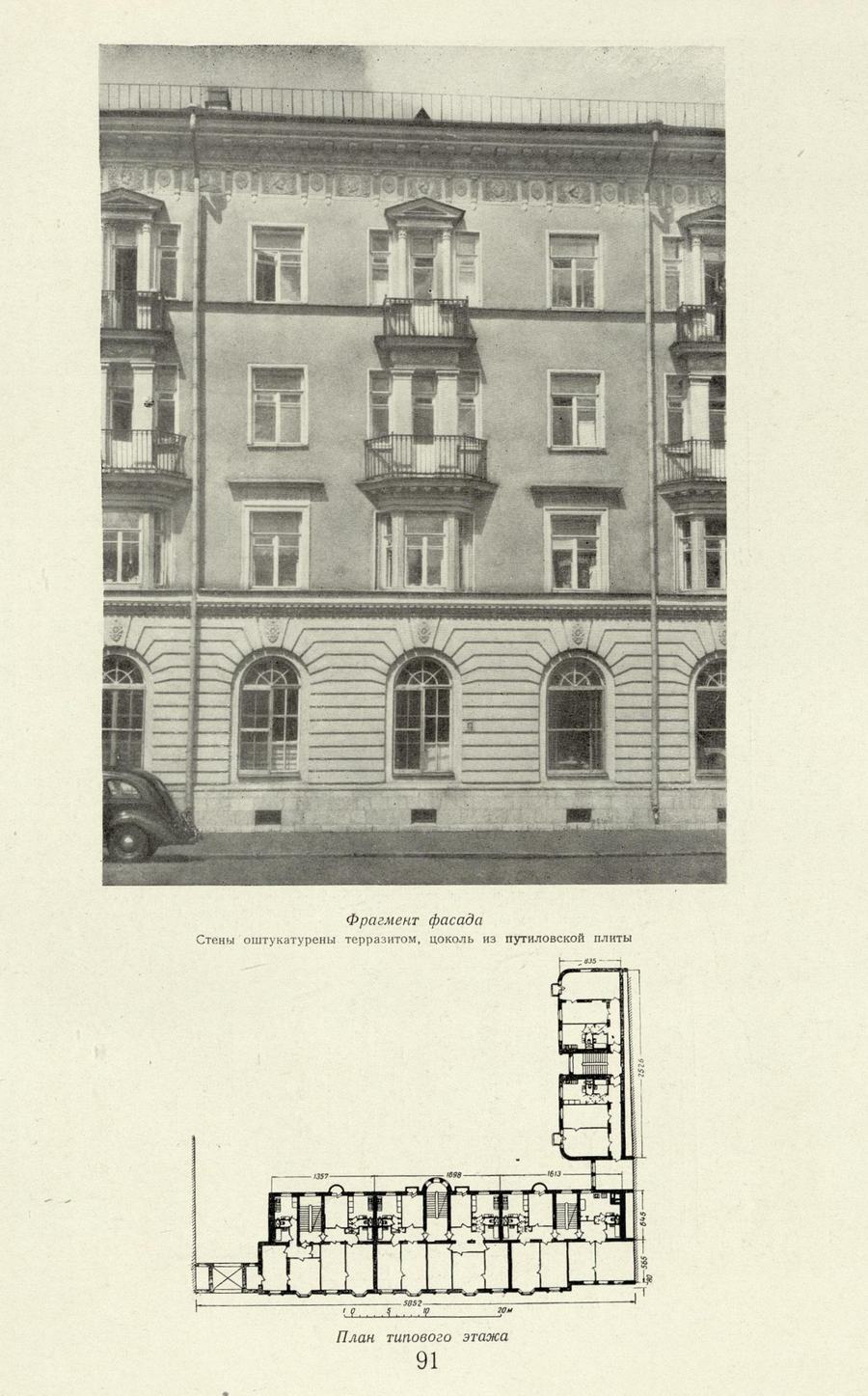

ЛЕНИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ НА ПЛОЩАДИ МИРА (ТУРГЕНЕВСКОЙ). Арх. М. Я. Климентов.

Общий вид с площади Мира ... 90

Общий вид со стороны сквера ... 90

Фрагмент фасада ... 91

План типового этажа ... 91

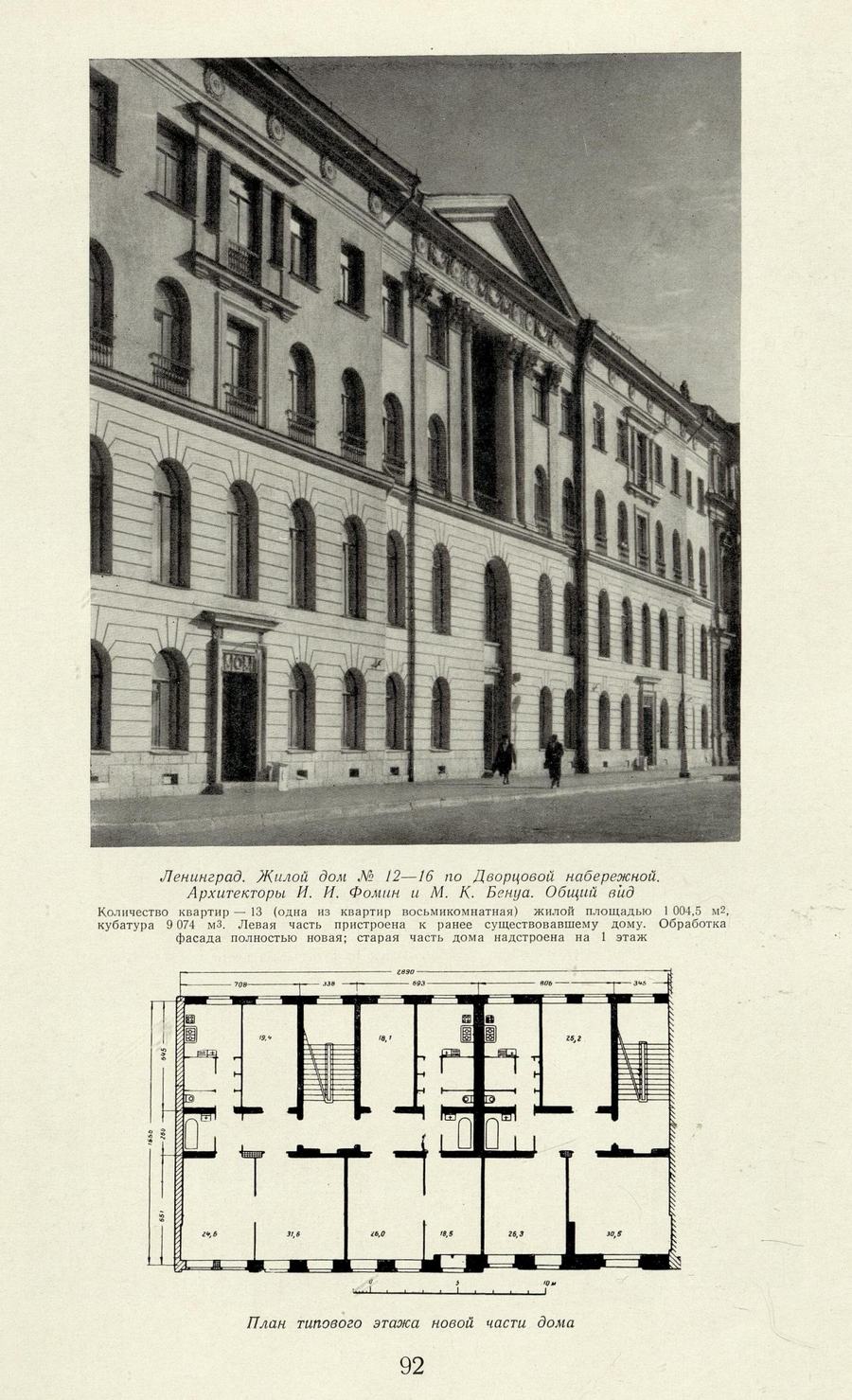

ЛЕНИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ № 12—16 ПО ДВОРЦОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ. Архитекторы И. И. Фомин и М. К. Бенуа

Общий вид ... 92

План типового этажа новой части дома ... 92

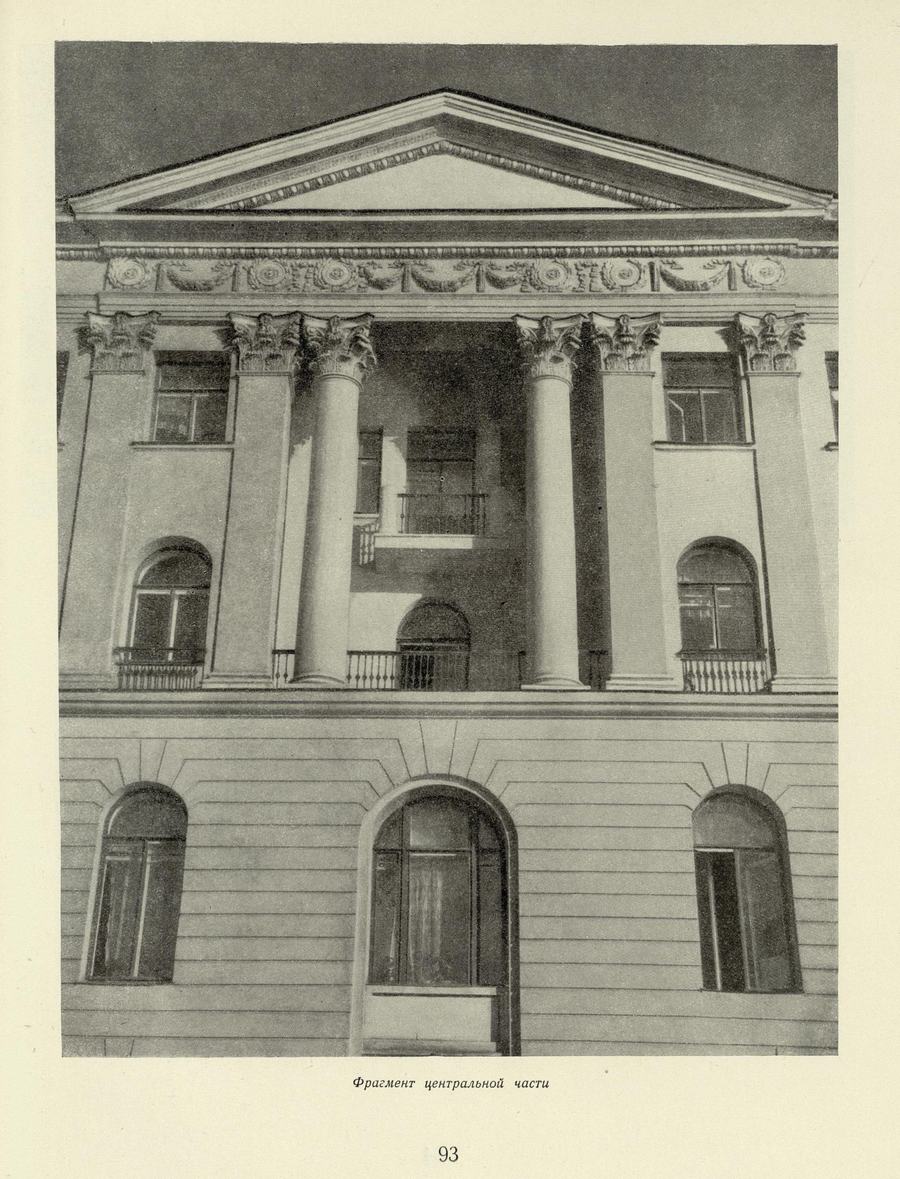

Фрагмент центральной части ... 93

ЛЕНИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ № 18—20 ПО ПРОСПЕКТУ СТАЧЕК. Архитекторы В. А. Каменский и Ю. Я. Мачерет

Общий вид ... 94

План типового этажа ... 94

Фрагмент фасада ... 95

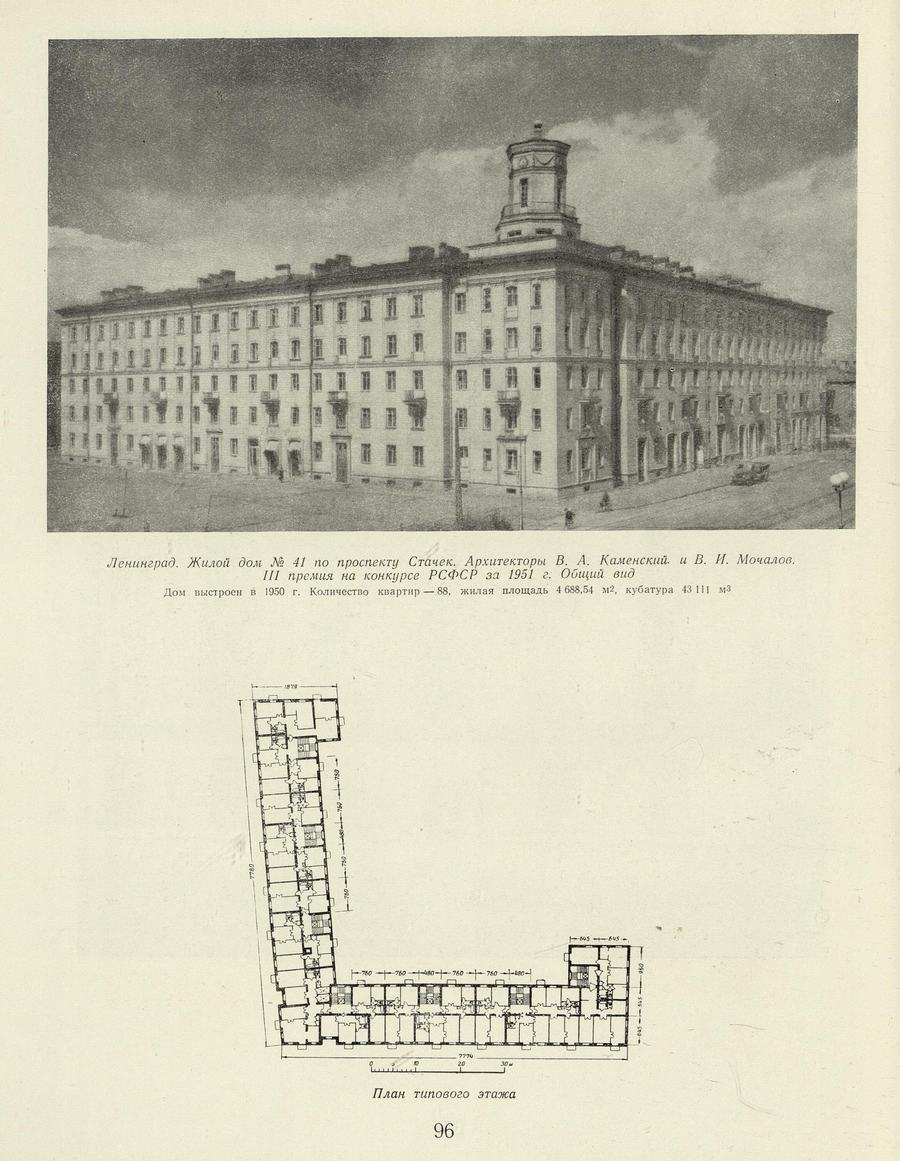

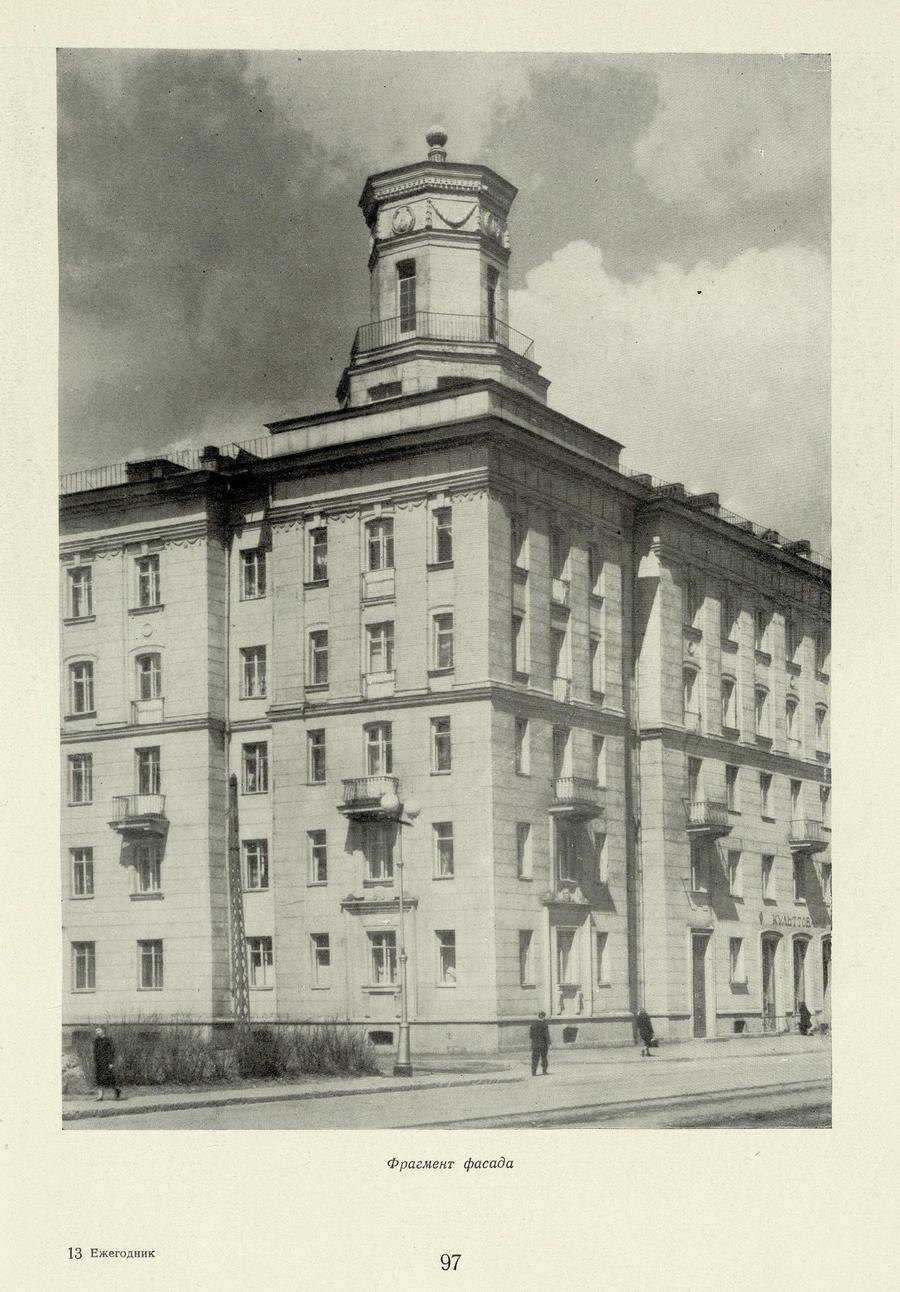

ЛЕНИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ № 41 ПО ПРОСПЕКТУ СТАЧЕК. Архитекторы В. А. Каменский и Б. И. Мочалов. III премия на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Общий вид ... 96

План типового этажа ... 96

Фрагмент фасада ... 97

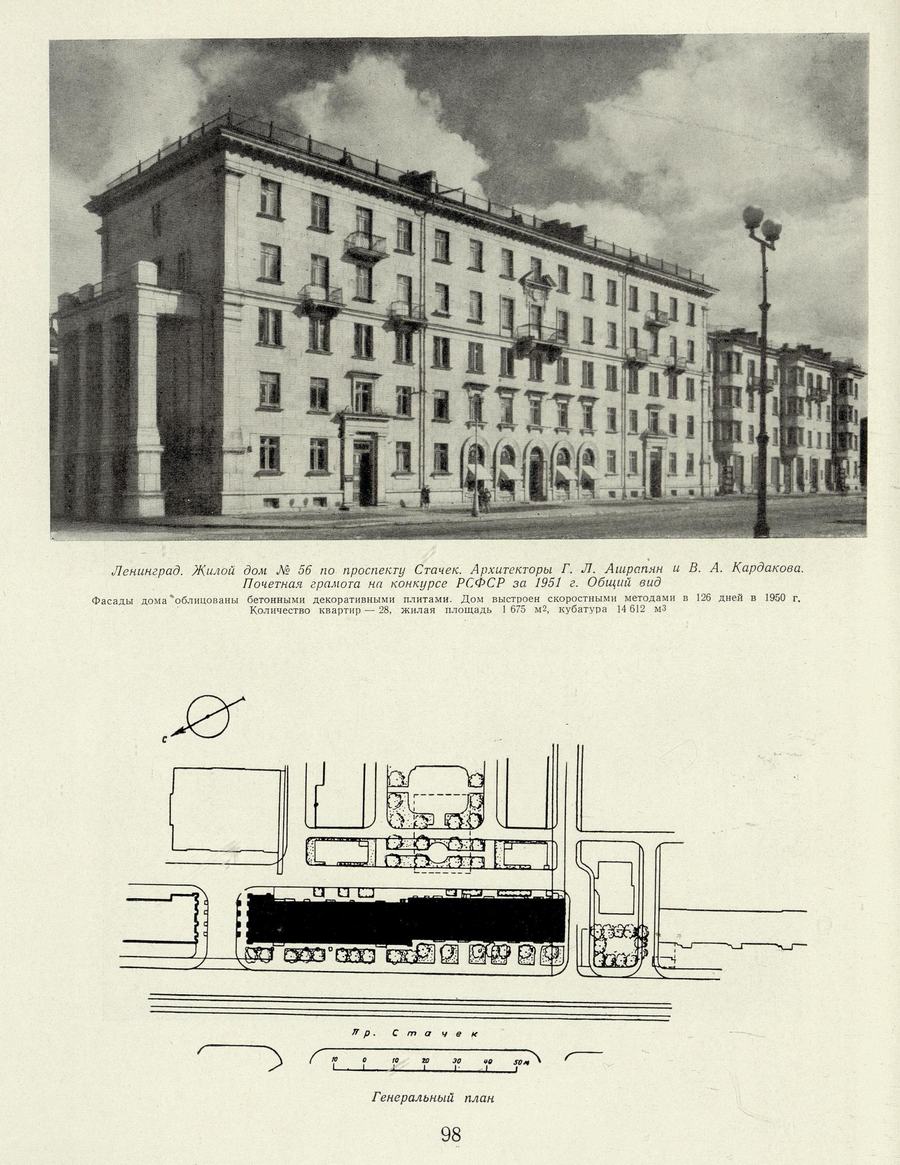

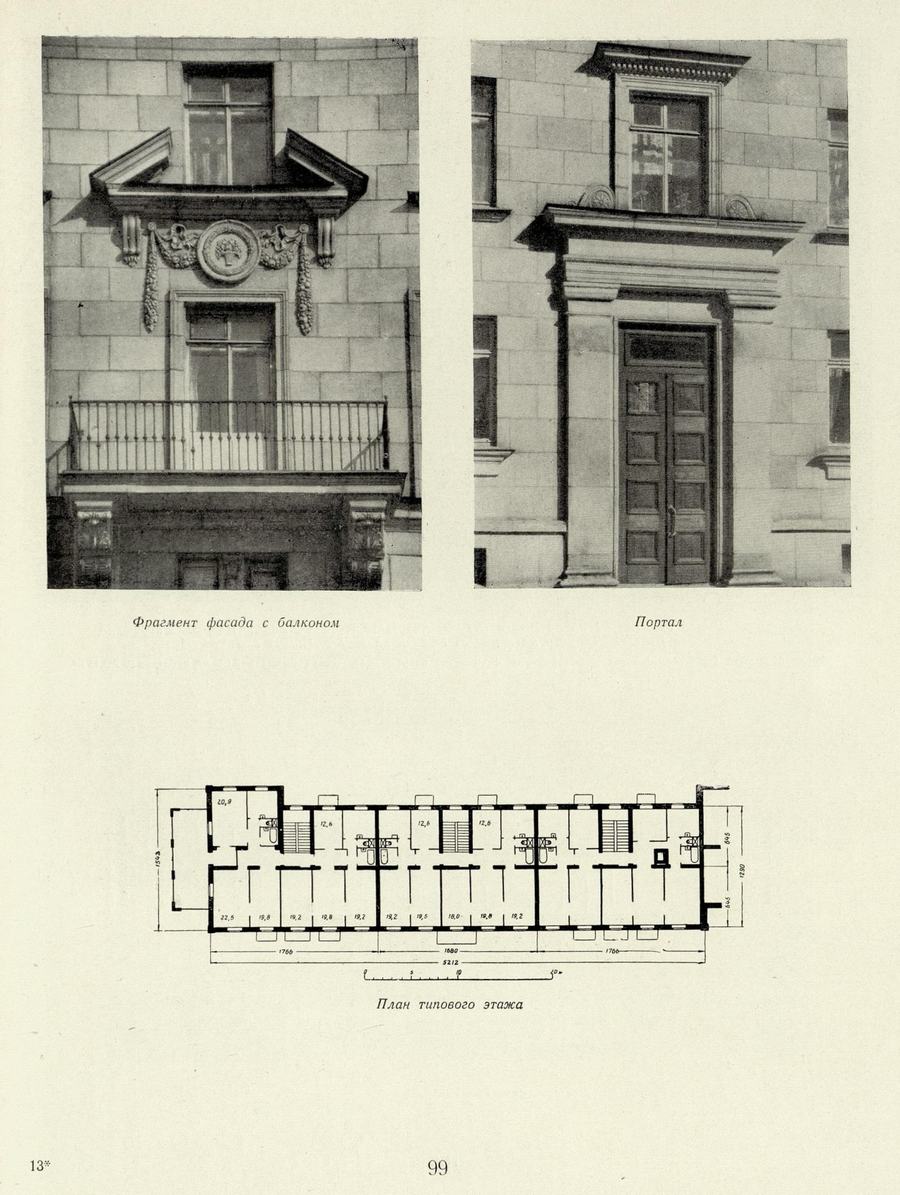

ЛЕНИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ № 56 ПО ПРОСПЕКТУ СТАЧЕК. Архитекторы Г. Л. Ашрапян и В. А. Кардакова. Почетная грамота на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Общий вид ... 98

Генеральный план ... 98

Фрагмент фасада с балконом ... 99

Портал ... 99

План типового этажа ... 99

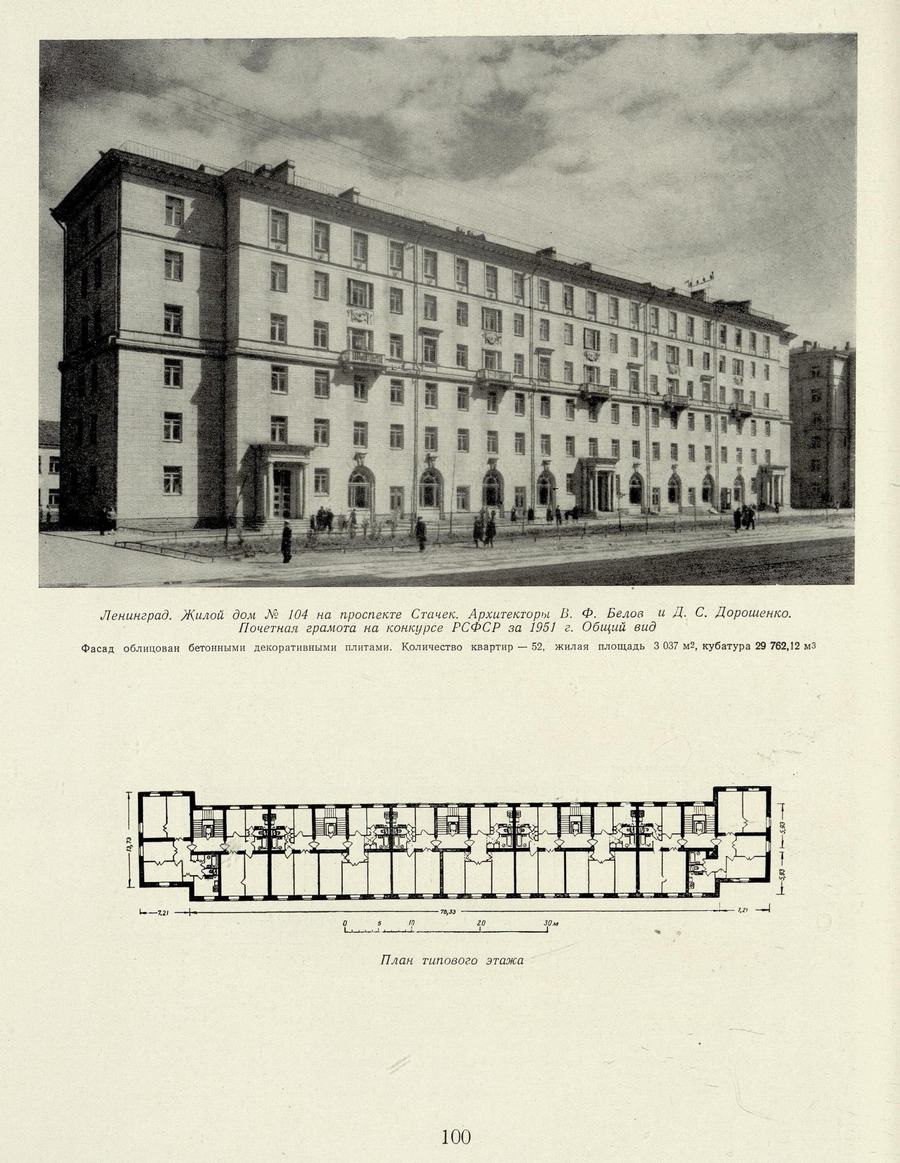

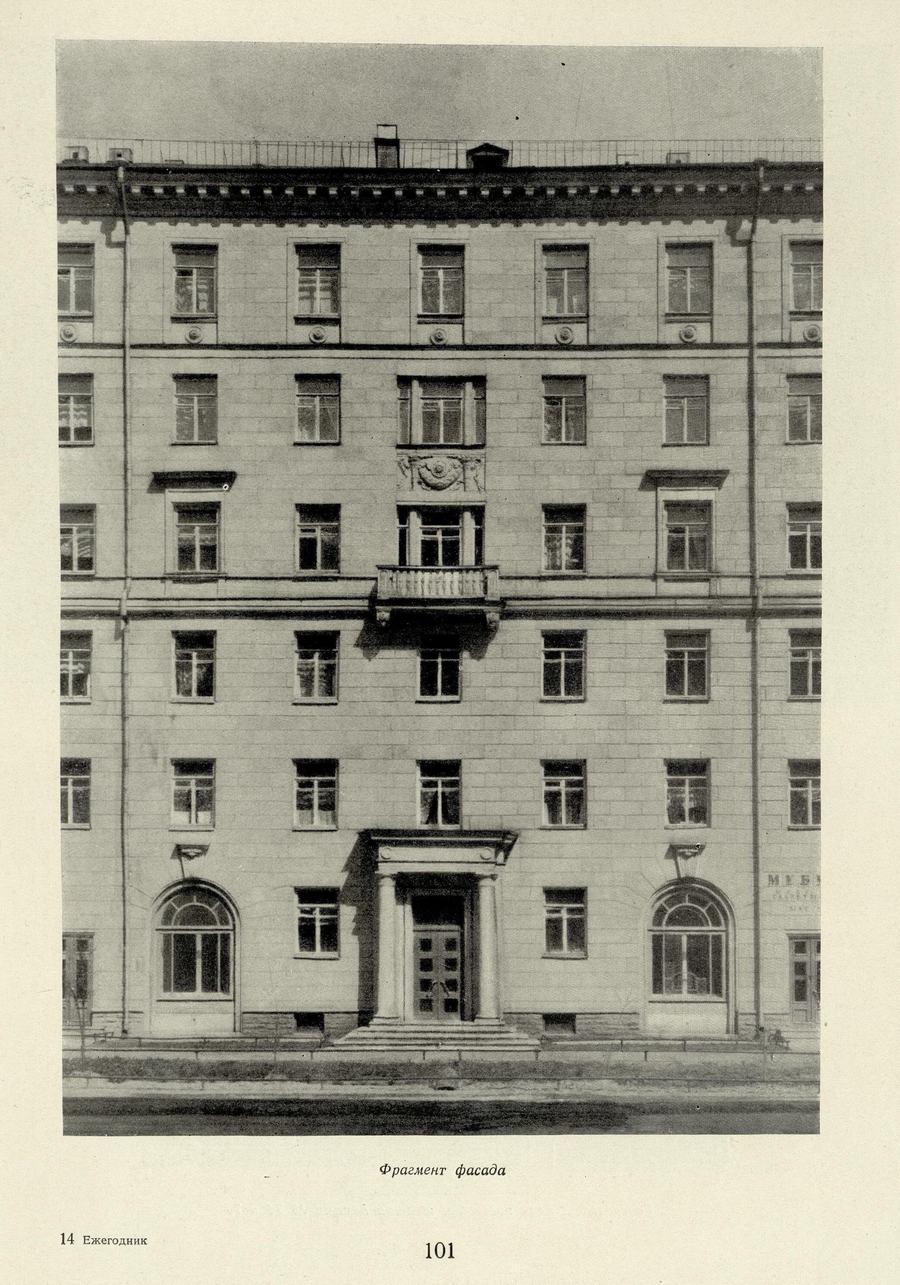

ЛЕНИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ № 104 НА ПРОСПЕКТЕ СТАЧЕК. Архитекторы В. Ф. Белов и Д. С. Дорошенко. Почетная грамота на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Общий вид ... 100

План типового этажа ... 100

Фрагмент фасада ... 101

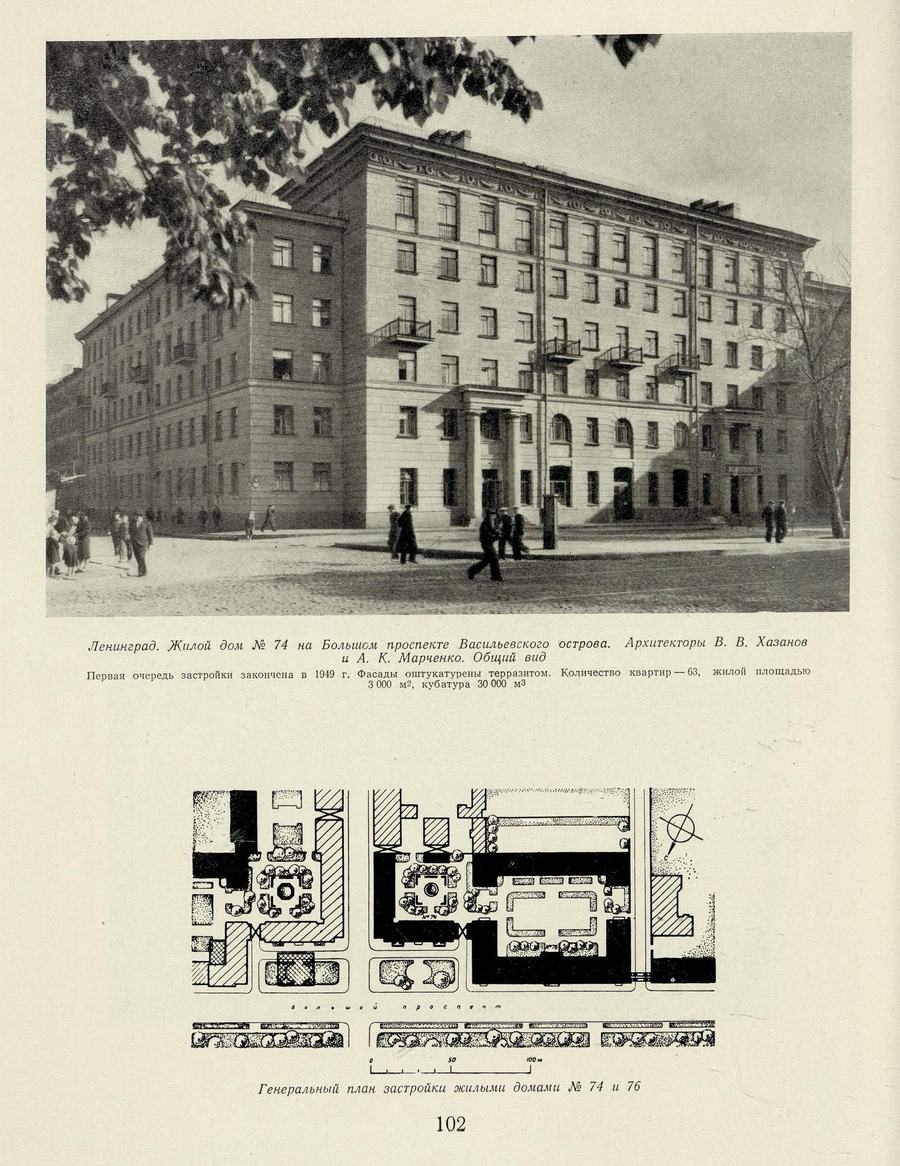

ЛЕНИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ № 74 НА БОЛЬШОМ ПРОСПЕКТЕ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА. Архитекторы В. В. Хазанов и А. К. Марченко.

Общий вид ... 102

Генеральный план застройки жилыми домами № 74 и 76 ... 102

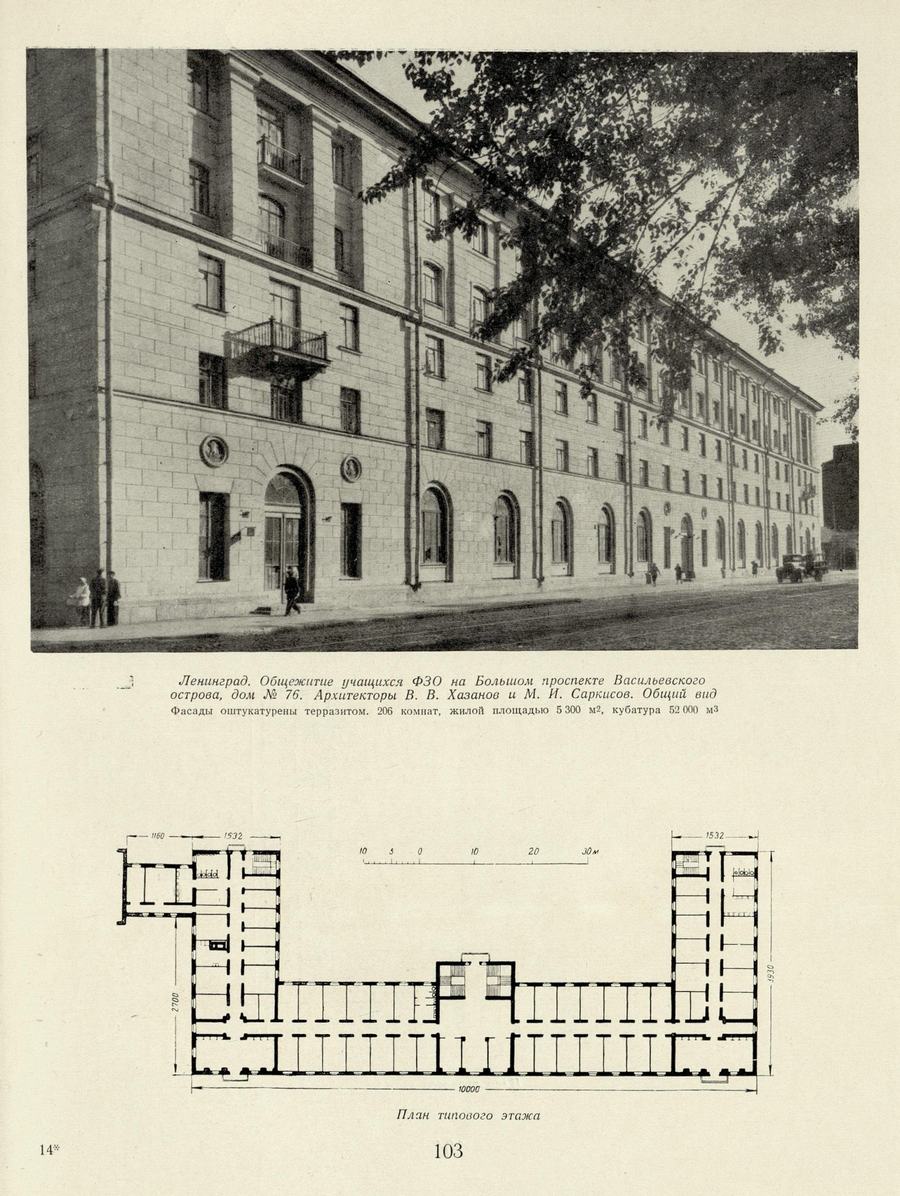

ЛЕНИНГРАД. ОБЩЕЖИТИЕ УЧАЩИХСЯ ФЗО НА БОЛЬШОМ ПРОСПЕКТЕ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА, ДОМ № 76. Архитекторы В. В. Хазанов и М. И. Саркисов

Общий вид ... 103

План типового этажа ... 103

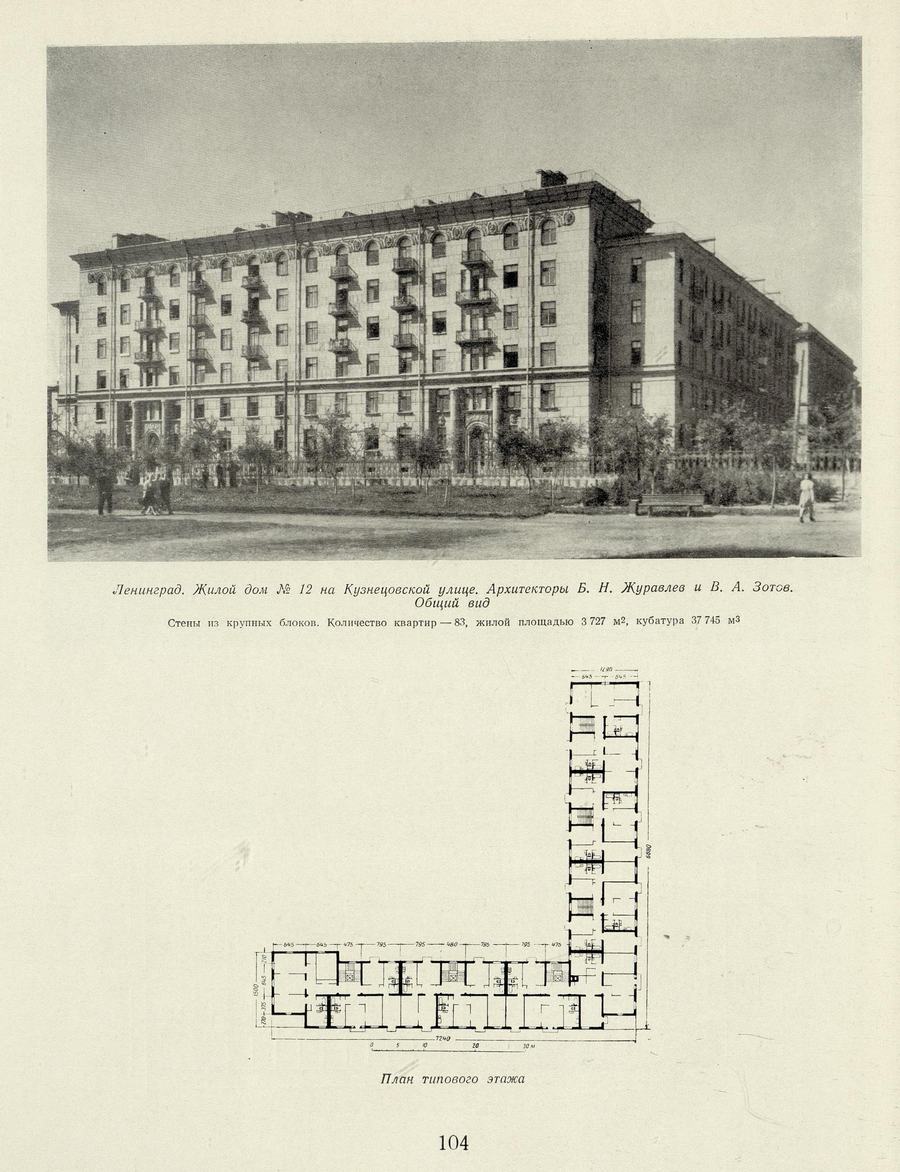

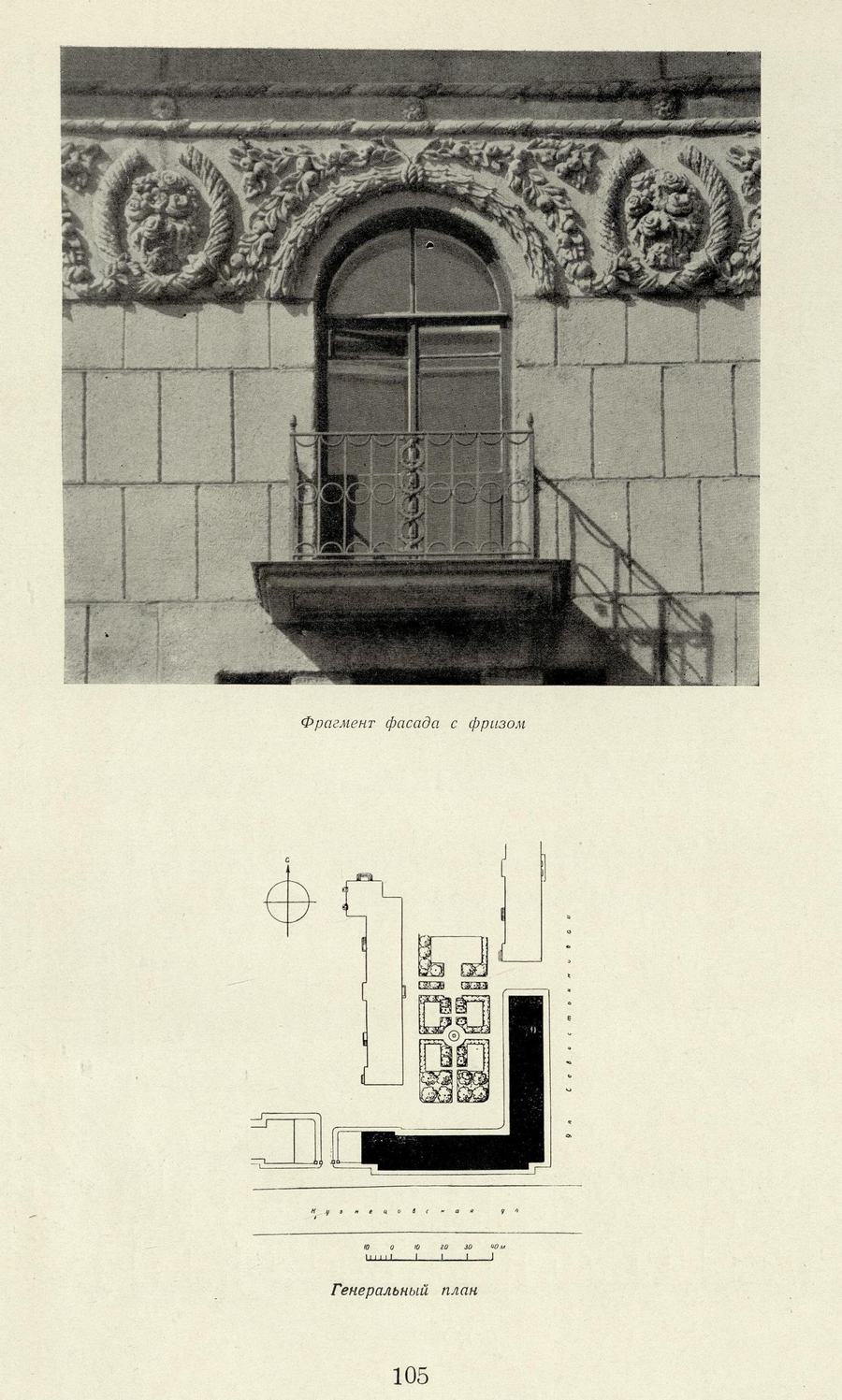

ЛЕНИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ № 12 НА КУЗНЕЦОВСКОЙ УЛИЦЕ. Архитекторы Б. Н. Журавлев и В. А. Зотов.

Общий вид ... 104

План типового этажа ... 104

Фрагмент фасада с фризом ... 105

Генеральный план ... 105

ВОРОНЕЖ. ЖИЛОЙ ДОМ № 4/7 ПО УЛИЦЕ КИРОВА. Арх. Н. В. Троицкий. Почетная грамота на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Общий вид ... 106

План типового этажа ... 106

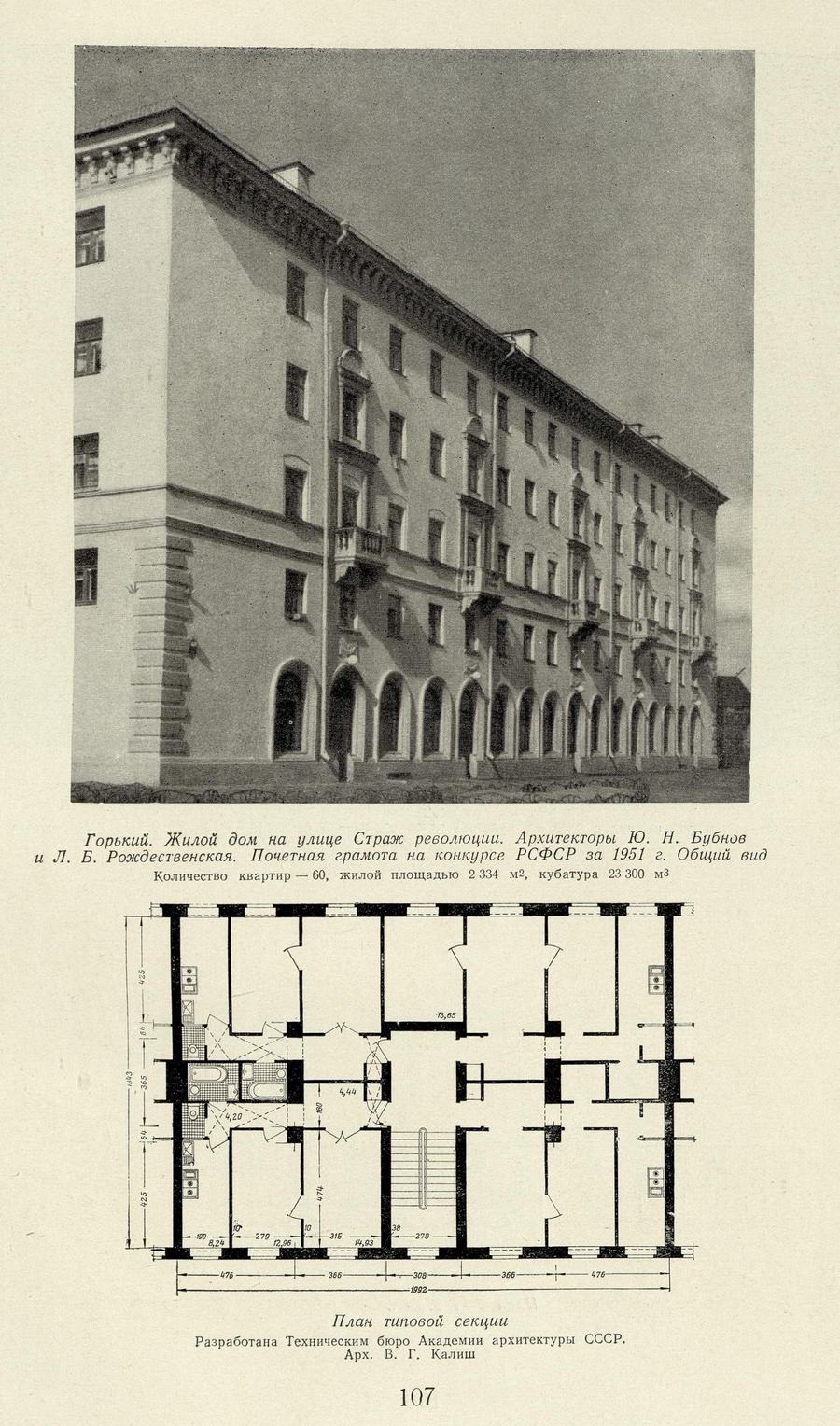

ГОРЬКИЙ. ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ СТРАЖ РЕВОЛЮЦИИ. Архитекторы Ю. Н. Бубнов и Л. Б. Рождественская. Почетная грамота на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Общий вид ... 107

План типовой секции ... 107

КАЛИНИН. ЖИЛОЙ ДОМ № 6/9 НА УГЛУ УЛИЦЫ ВОЛЬНОГО НОВГОРОДА И КООПЕРАТИВНОГО ПЕРЕУЛКА. Арх. Т. А. Кордюкова. III премия на конкурсе РСФСР за 1952 г.

Общий вид ... 103

План 3—4 этажей ... 108

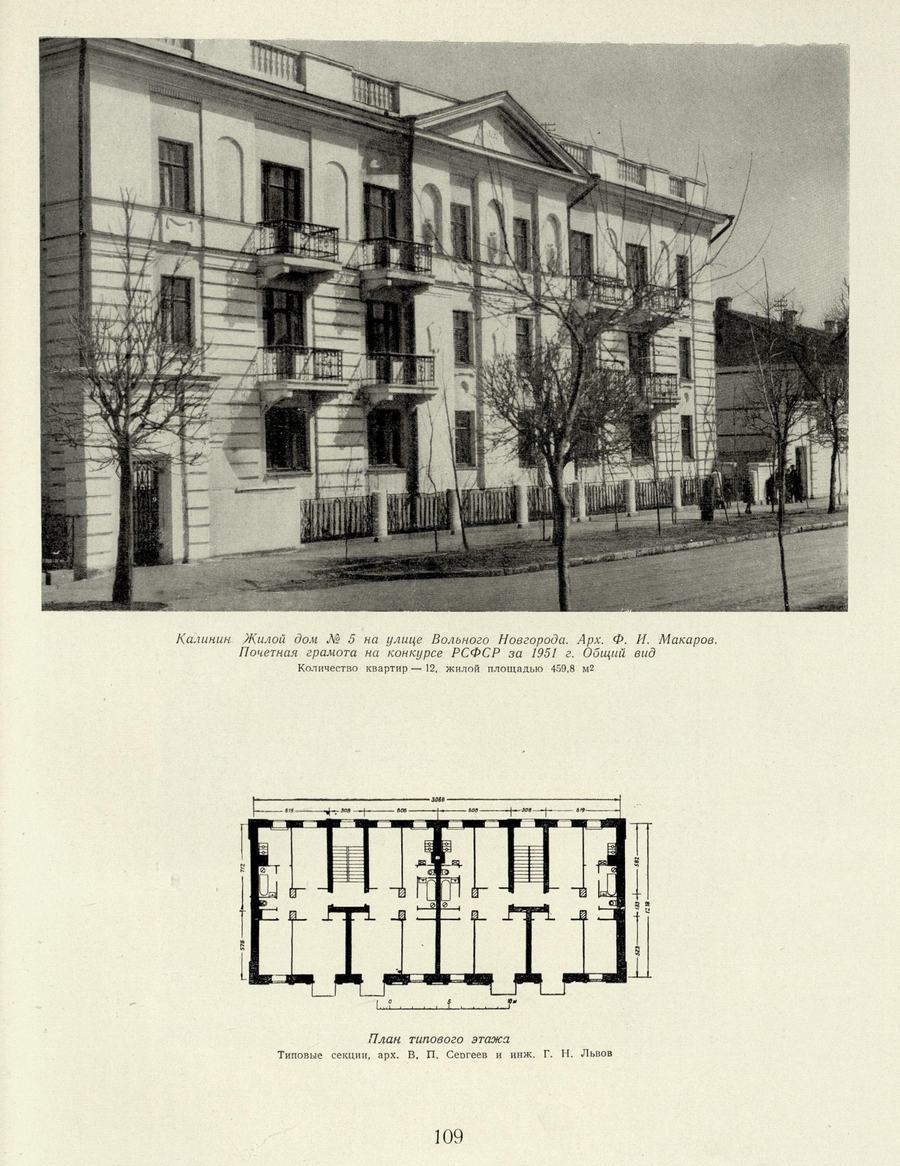

КАЛИНИН. ЖИЛОЙ ДОМ № 5 НА УЛИЦЕ ВОЛЬНОГО НОВГОРОДА. Арх. Ф. И. Макаров. Почетная грамота на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Общий вид ... 109

План типового этажа (типовые секции). Архитектор В. П. Сергеев и инж. Г. Н. Львов ... 109

СТАЛИНГРАД. ЗАСТРОЙКА УЛИЦЫ МИРА.

Вид в сторону площади Павших борцов ... 110

Вид от площади Павших борцов ... 111

Жилые дома. Архитекторы Е. И. Левитан, К. Н. Афанасьев и В. П. Статун ... 111

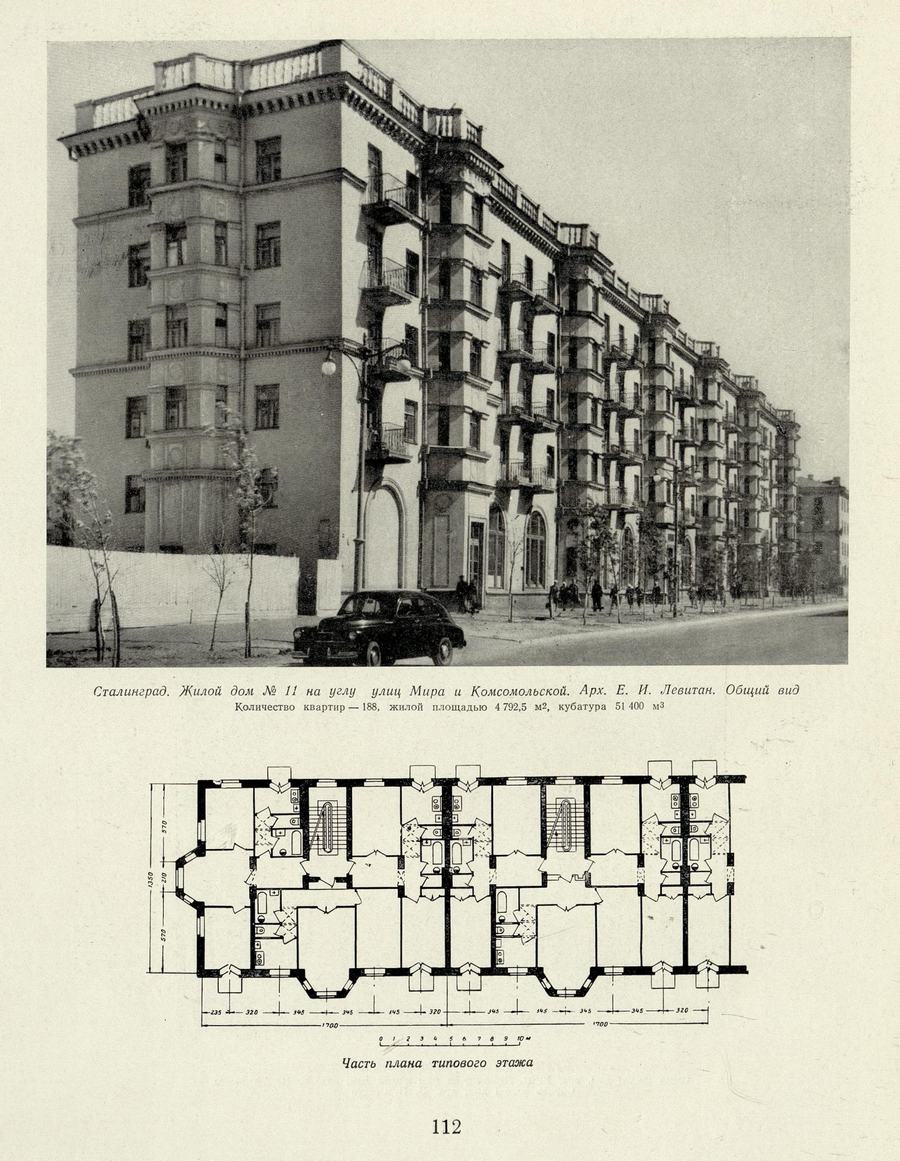

СТАЛИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ № 11 НА УГЛУ УЛИЦ МИРА И. КОМСОМОЛЬСКОЙ. Арх. Е. И. Левитан.

Общий вид ... 112

Часть плана типового этажа ... 112

Фрагмент фасада ... 113

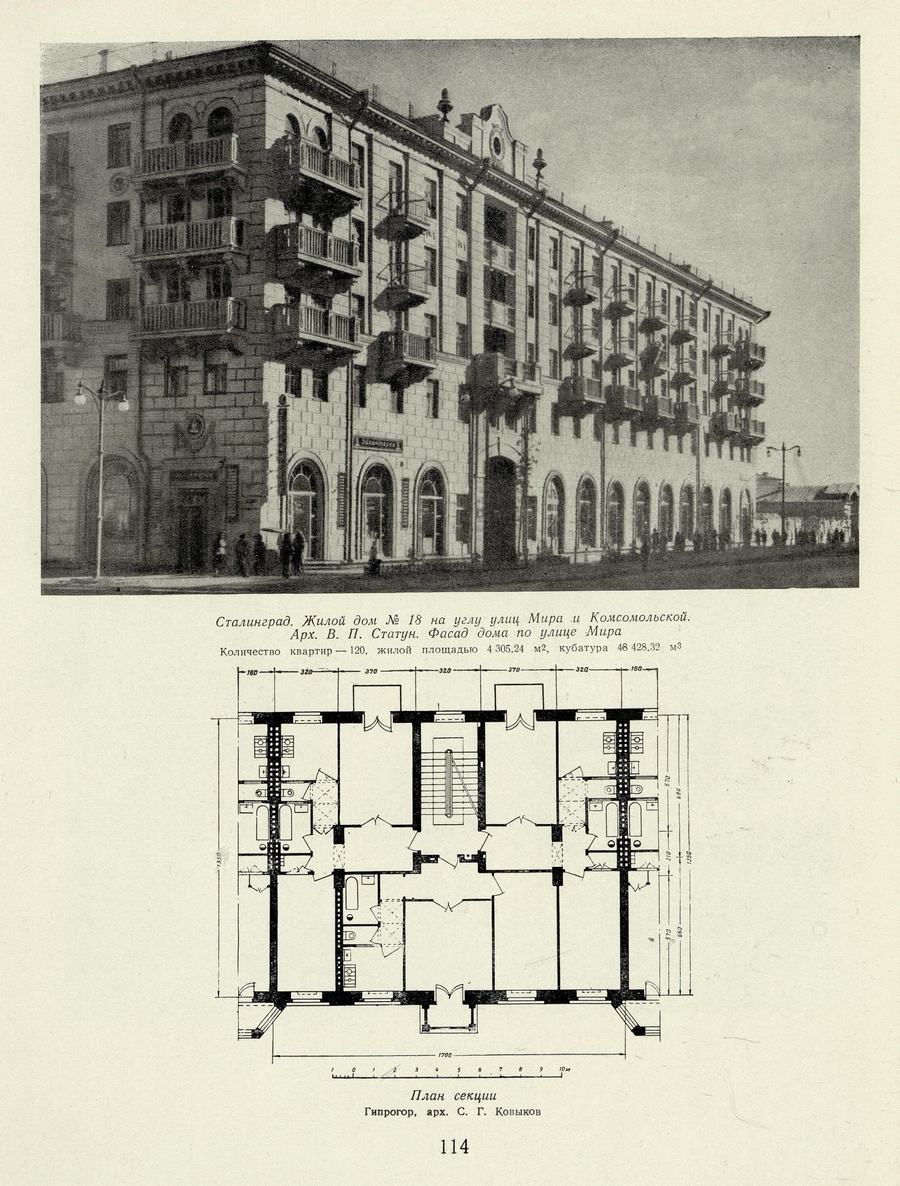

СТАЛИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ № 18 НА УГЛУ УЛИЦ МИРА И КОМСОМОЛЬСКОЙ. Арх. В. П. Статун

Фасад дома на улице Мира ... 114

План секции (Гипрогор). Арх. С. Г. Ковыков ... 114

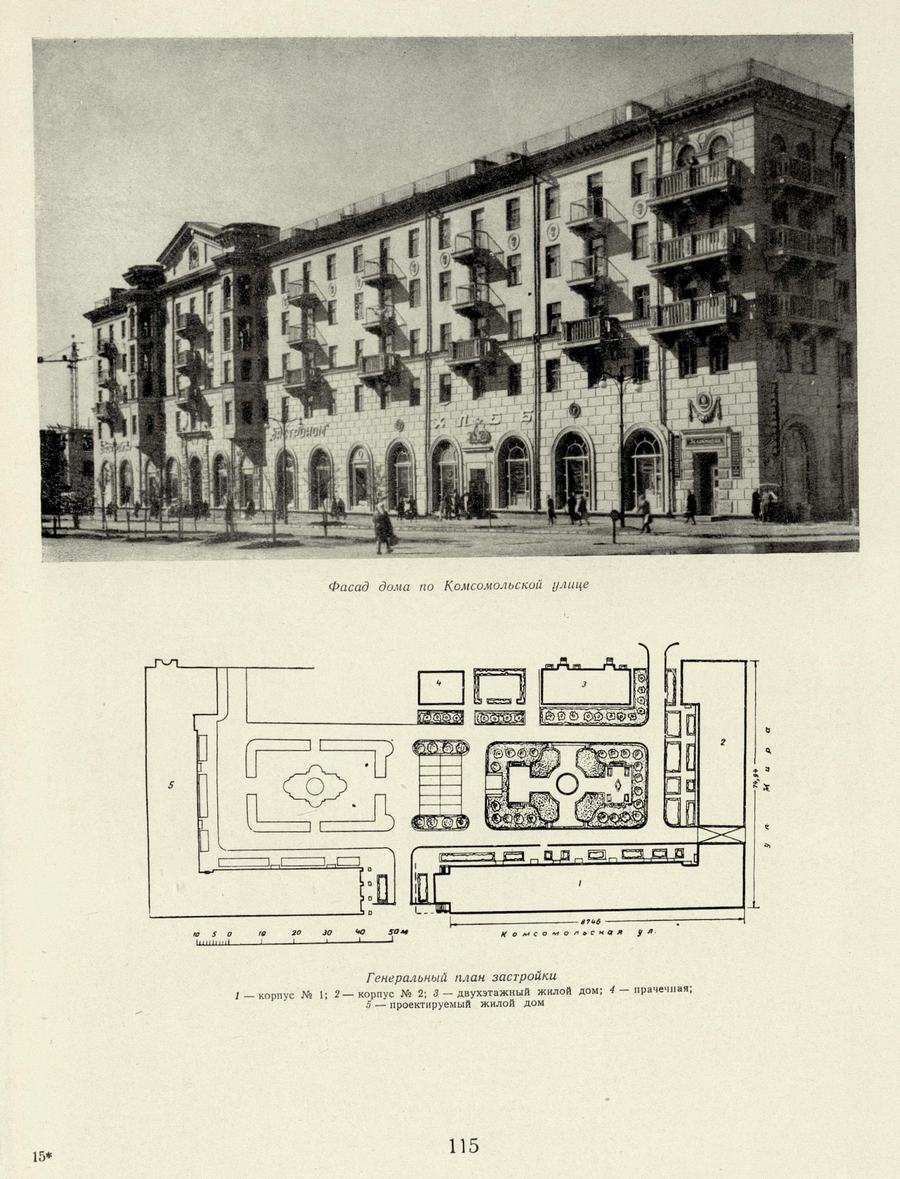

Фасад дома на Комсомольской улице ... 115

Генеральный план застройки ... 115

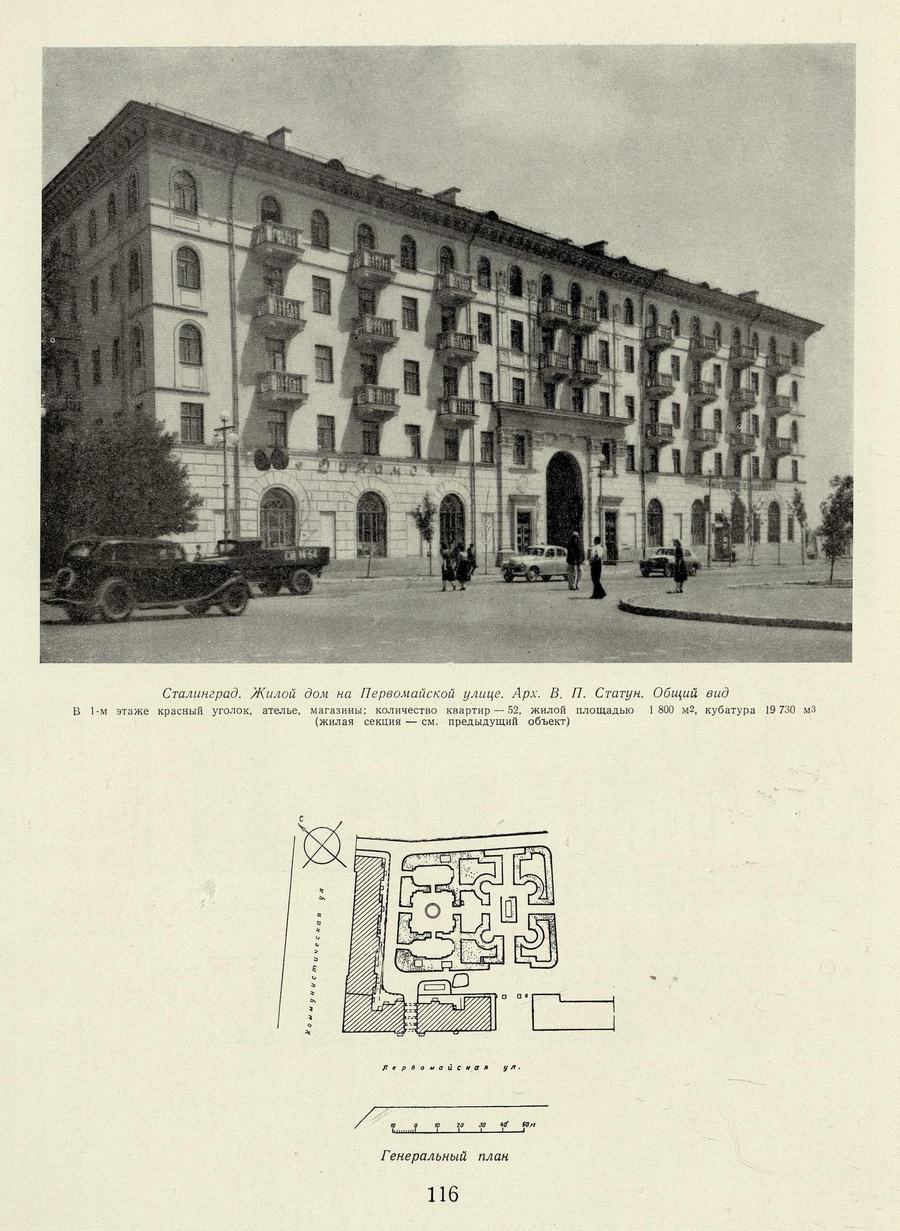

СТАЛИНГРАД. ЖИЛОЙ ДОМ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ УЛИЦЕ. Арх. В. П. Статун.

Общий вид ... 116

Генеральный план ... 116

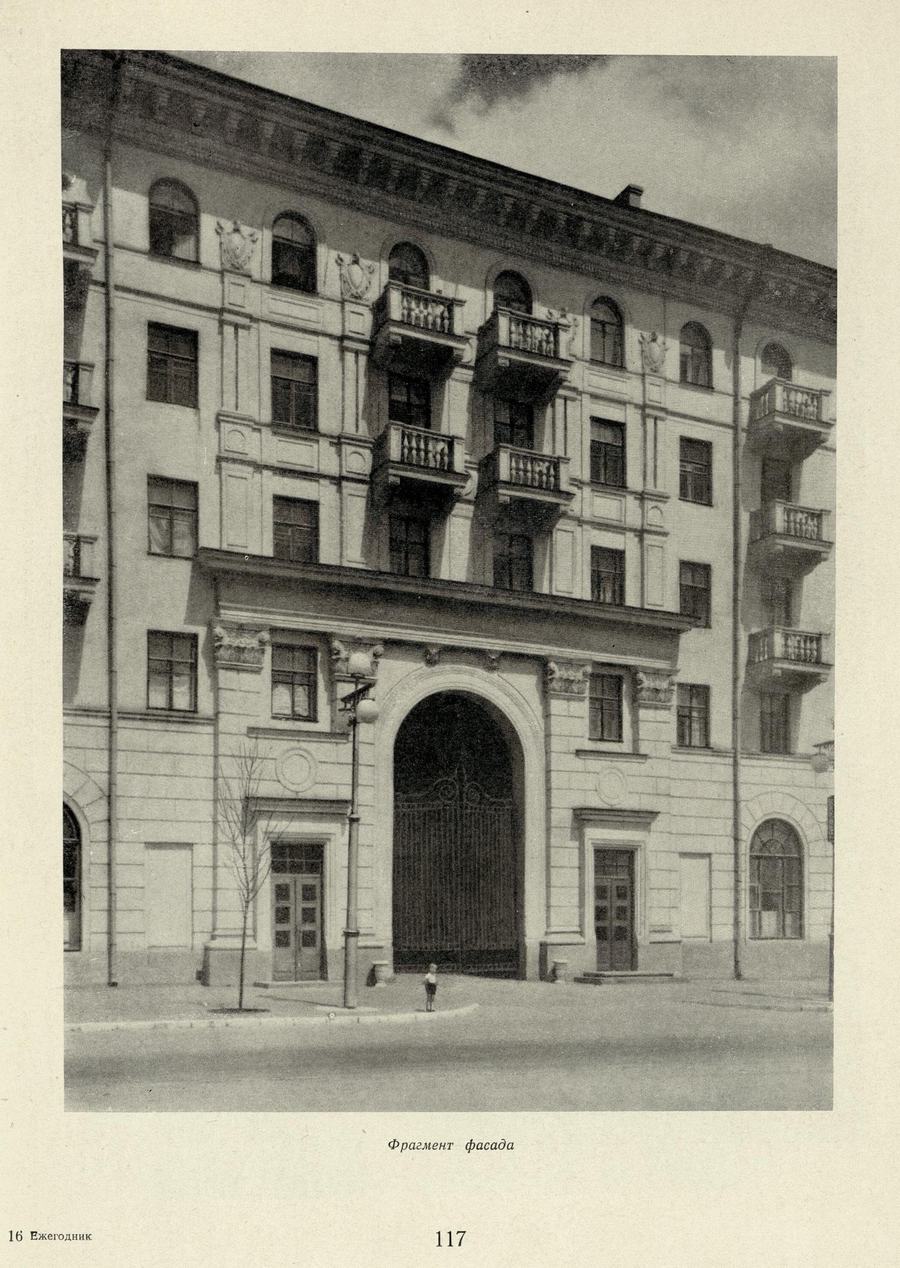

Фрагмент фасада ... 117

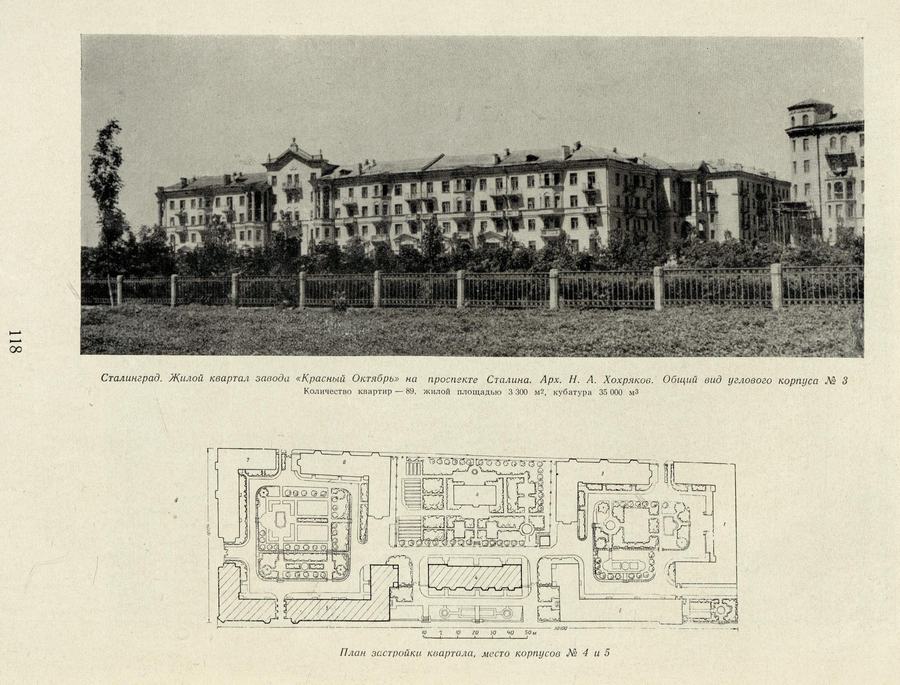

СТАЛИНГРАД. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» НА ПРОСПЕКТЕ СТАЛИНА. Арх. Н. А. Хохряков.

Общий вид углового корпуса № 5 ... 118

План застройки квартала ... 118

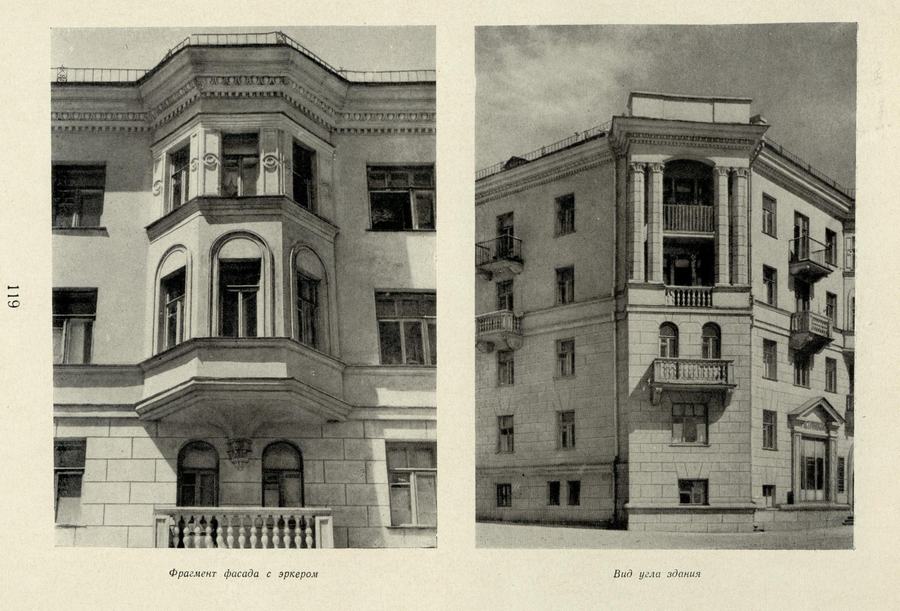

Фрагмент фасада с эркером ... 119

Вид угла здания ... 119

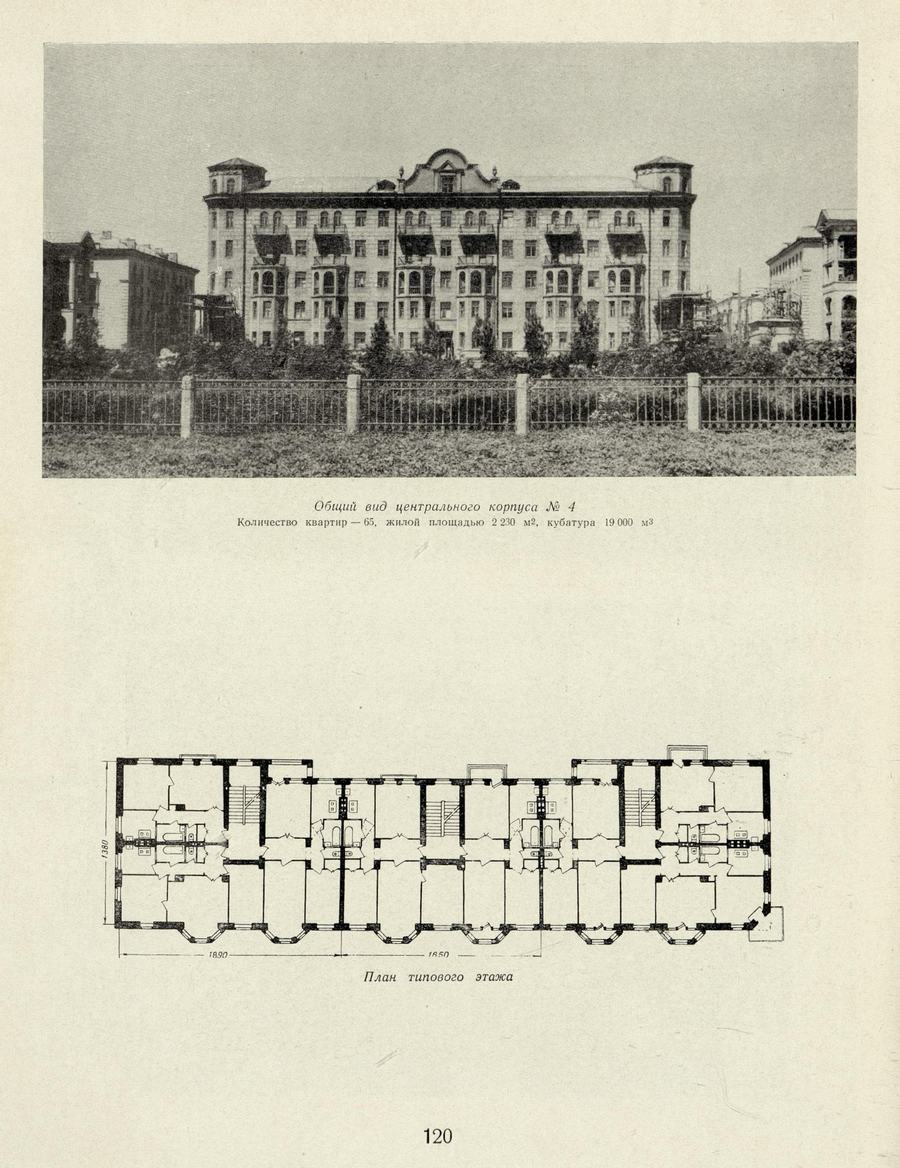

Общий вид центрального корпуса № 4 ... 120

План типового этажа ... 120

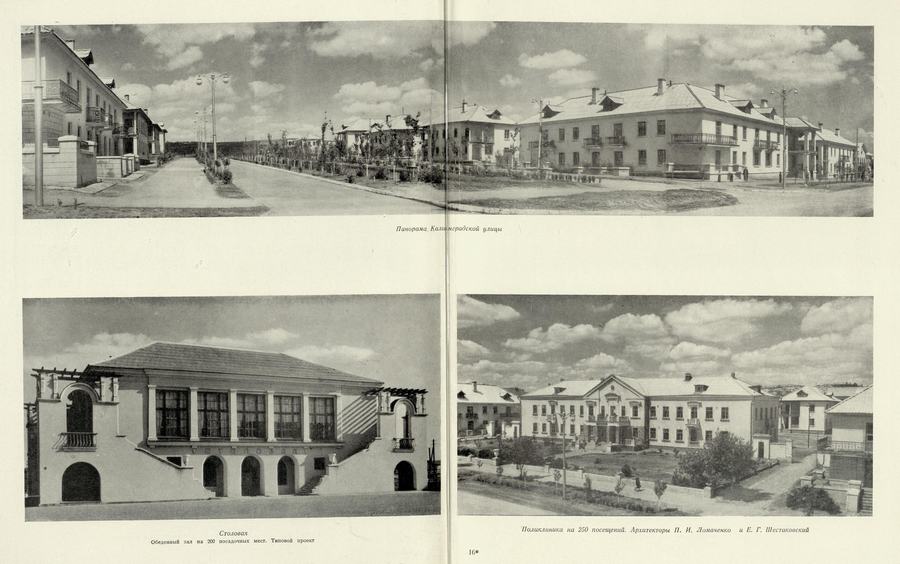

СТАЛИНГРАД. ПОСЕЛОК ЗАВОДА ИМЕНИ ПЕТРОВА. Архитекторы П. И. Ломаченко и Е. Г. Шестаковский

Жилая застройка Петроградской улицы ... 121

Генеральный план поселка ... 121

Панорама Калининградской улицы ... 122, 123

Столовая ... 122

Поликлиника на 250 посещений. Архитекторы П. И. Ломаченко и Е. Г. Шестаковский ... 123

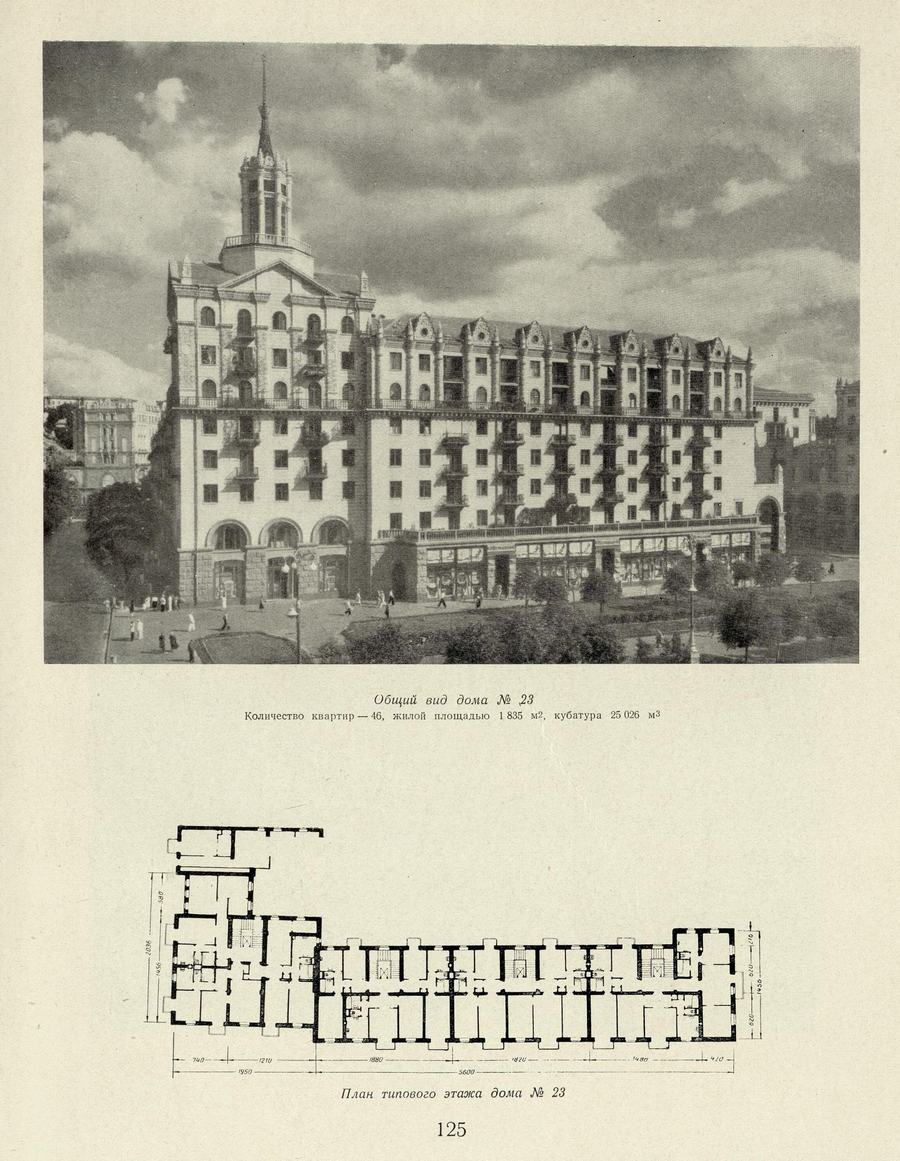

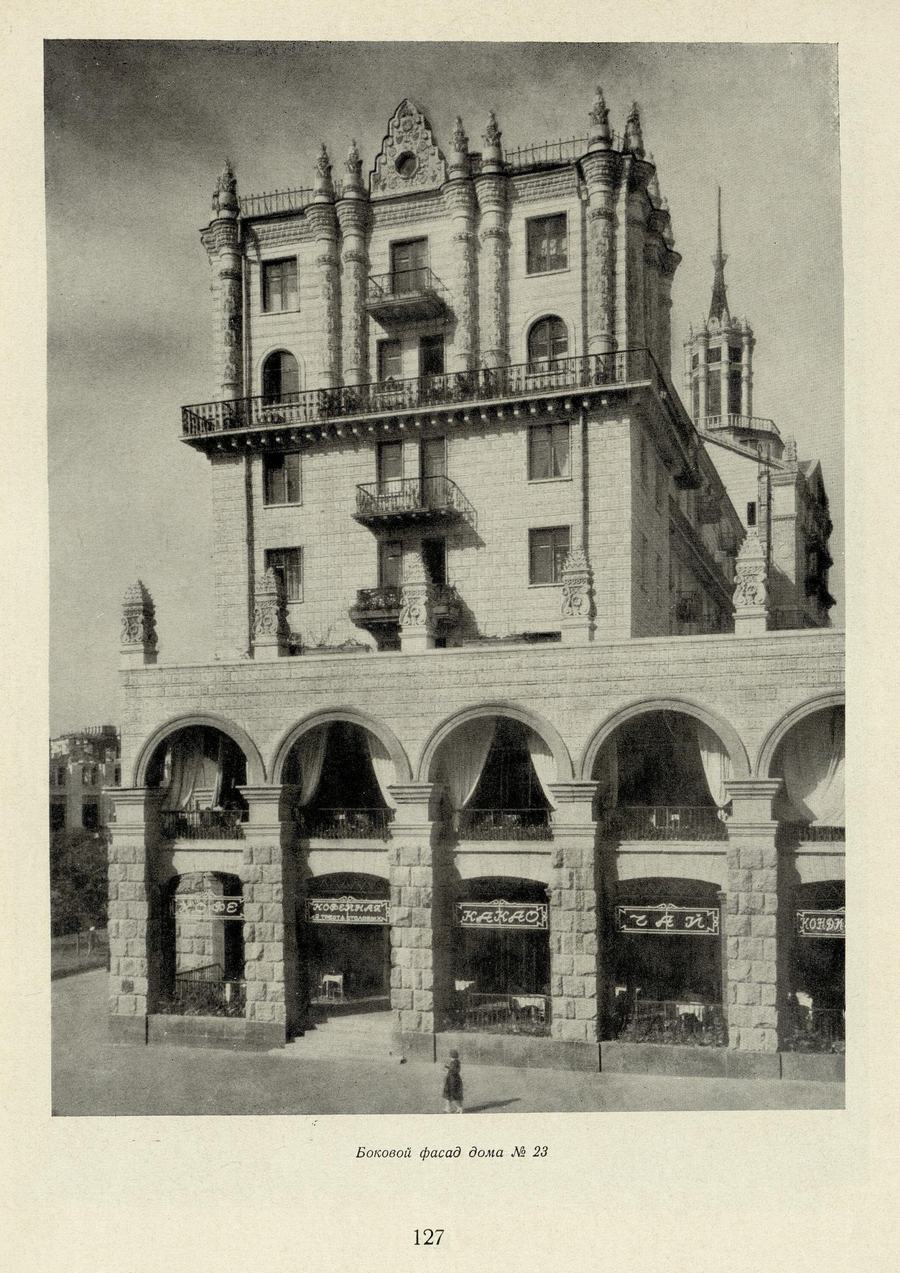

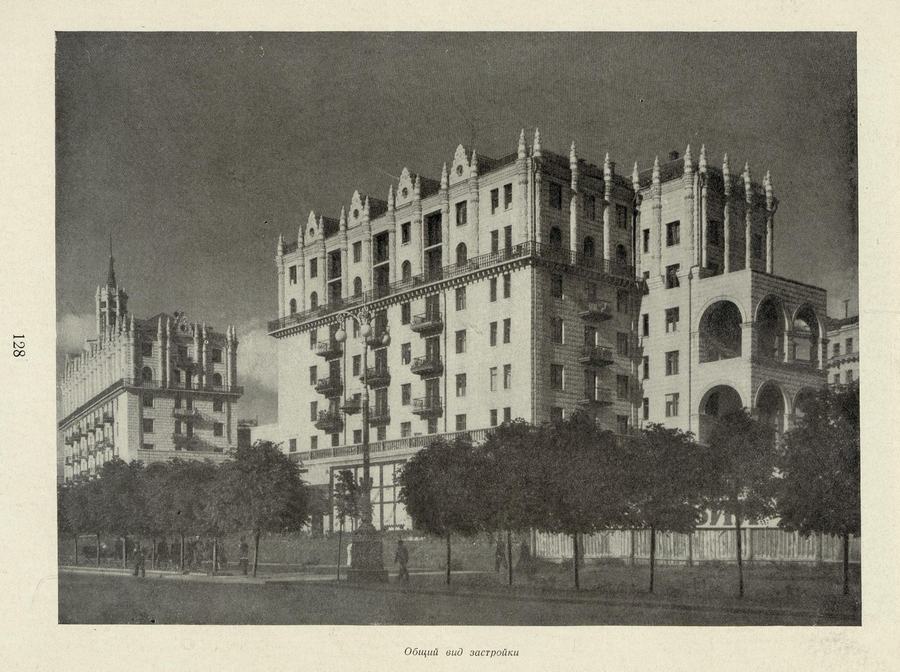

КИЕВ. ЖИЛЫЕ ДОМА № 23—27 НА КРЕЩАТИКЕ. Архитекторы А. В. Власов, А. В. Добровольский и Б. И. Приймак.

Общий вид с площади Калинина ... 124

Генеральный план застройки ... 124

План типового этажа дома № 23 ... 125

Общий вид дома № 23 ... 125

Фрагмент фасада дома № 23 ... 126

Боковой фасад дома № 23 ... 127

Общий вид застройки ... 128

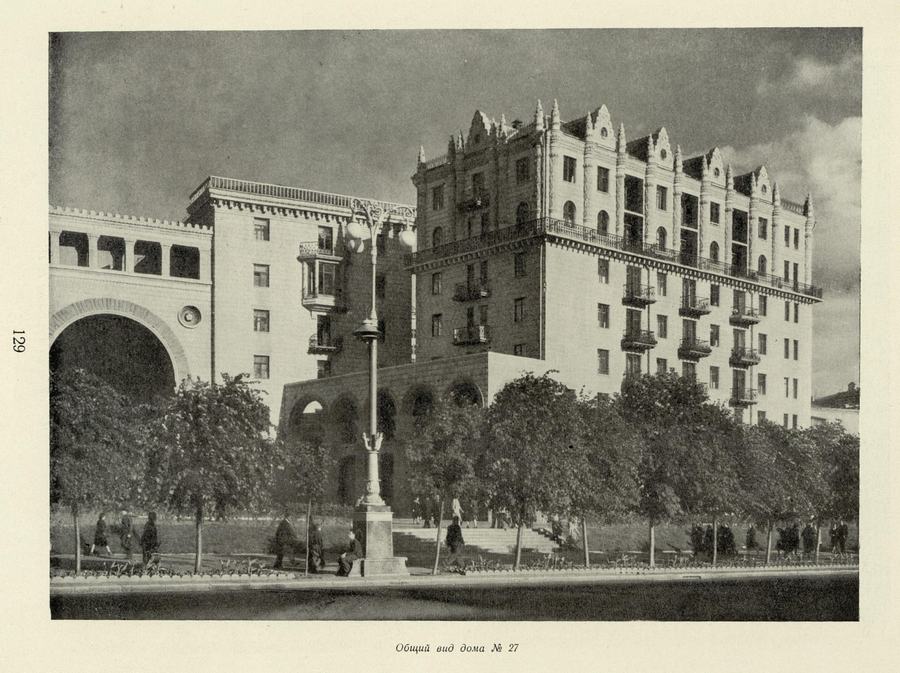

Общий вид дома № 27 ... 129

Майоликовая чаша на фасаде соединительной арки дома № 25 ... 130

План типового этажа дома № 27 ... 130

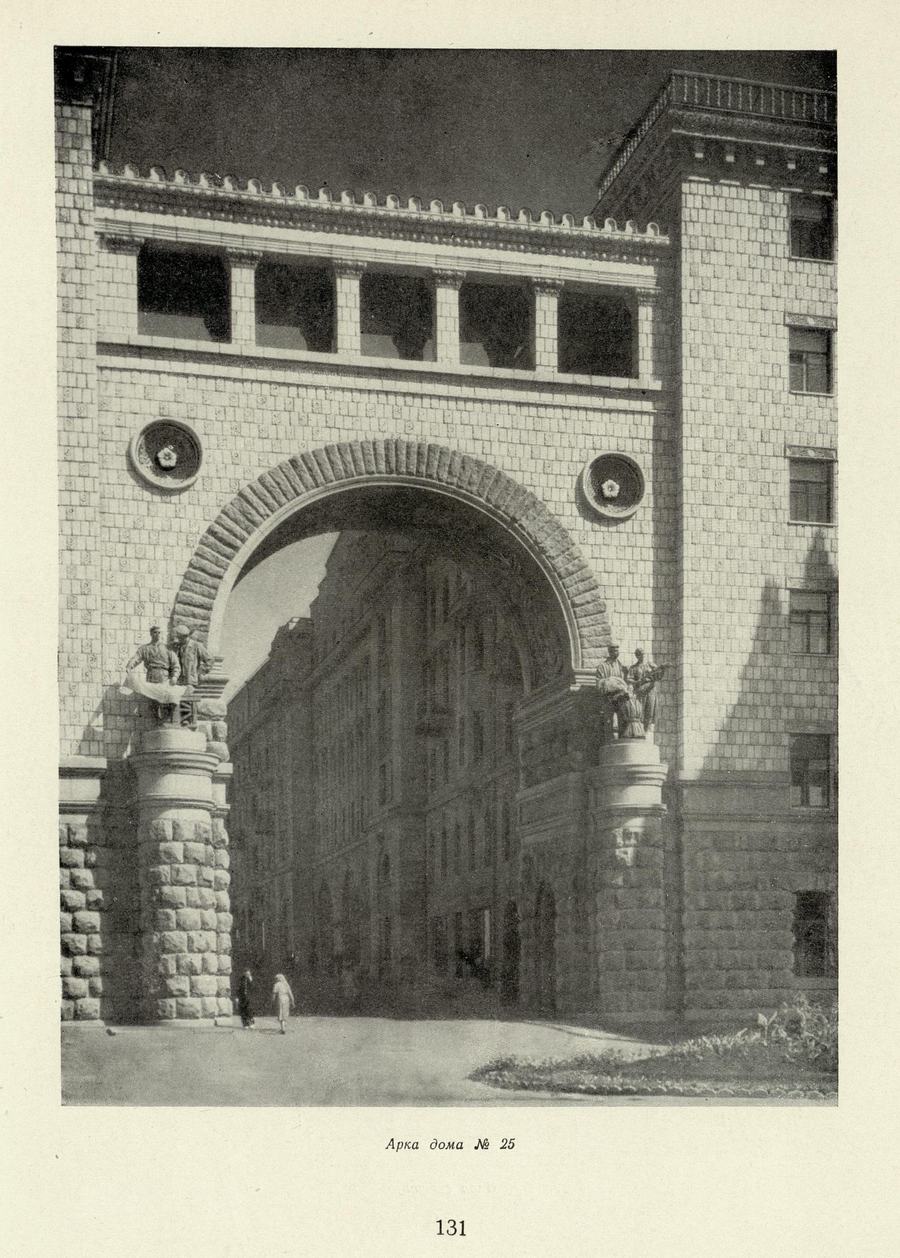

Арка дома № 25 ... 131

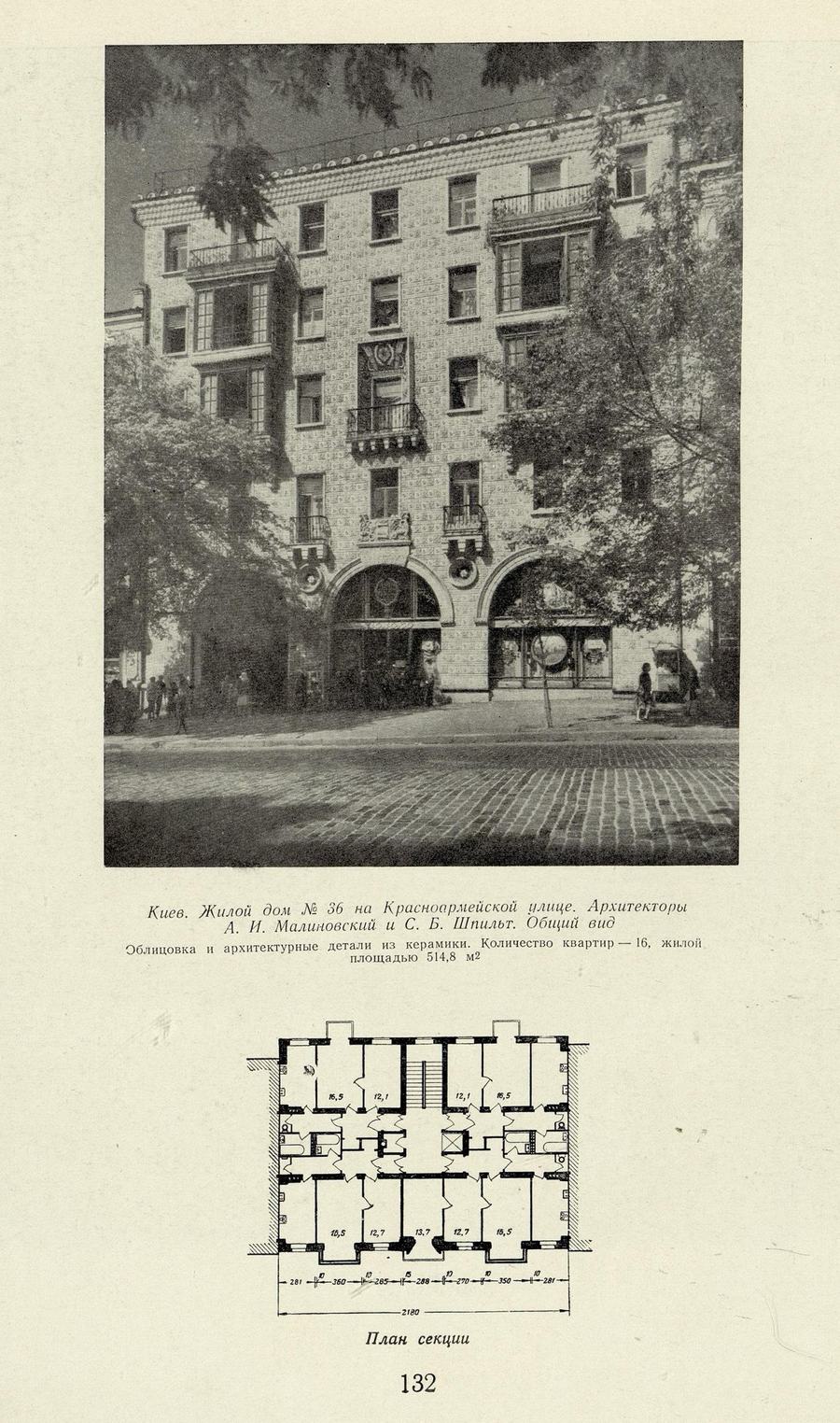

КИЕВ. ЖИЛОЙ ДОМ № 36 НА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ УЛИЦЕ. Архитекторы А. И. Малиновский и С. Б. Шпильт.

Общий вид ... 132

План секции ... 132

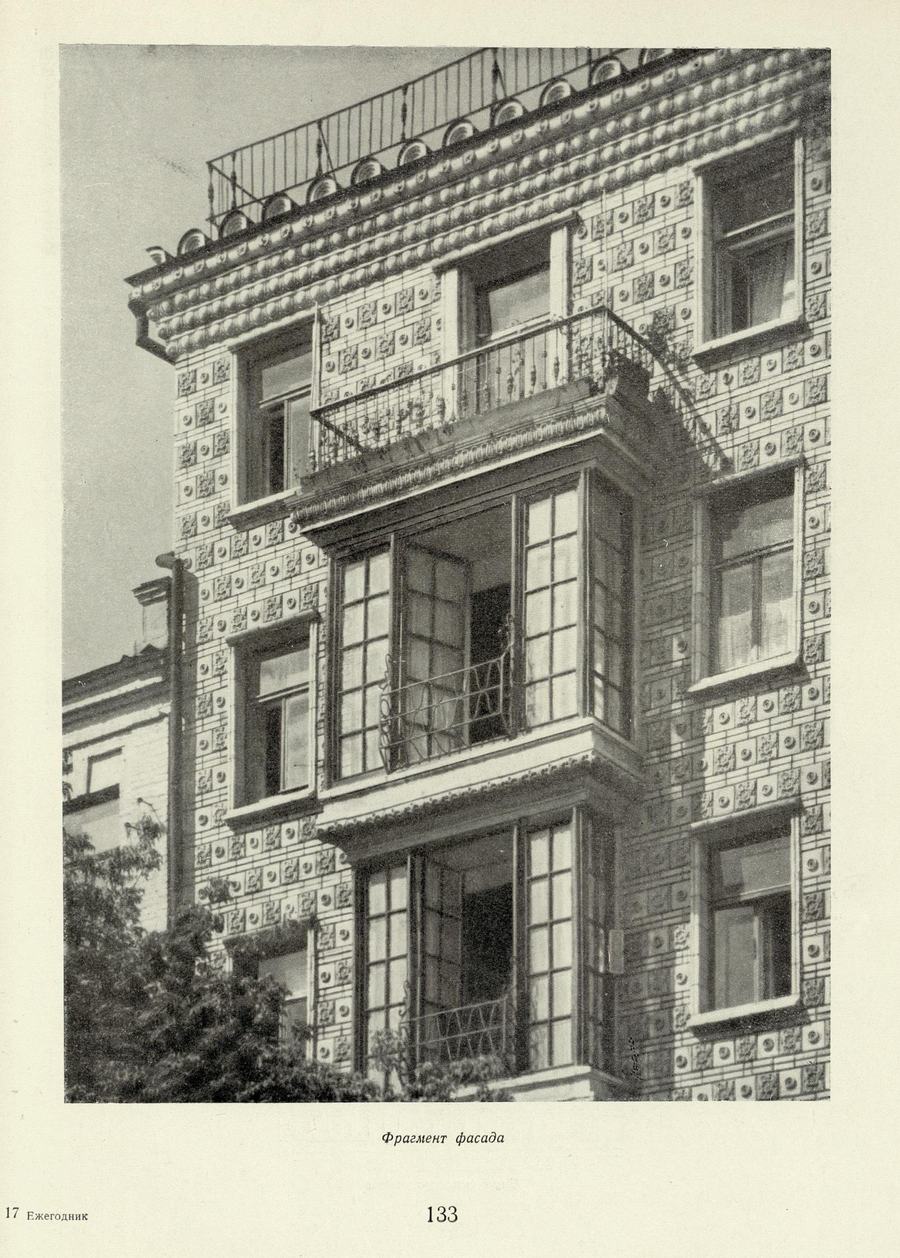

Фрагмент фасада ... 133

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. ЖИЛОЙ ДОМ НА УГЛУ УЛИЦ 1-Й ЗАПОРОЖСКОЙ И ШИРОКОЙ. Архитекторы О. Б. Петров и И. Ю. Виленчик.

Общий вид с Транспортной площади ... 134

План типового этажа ... 134

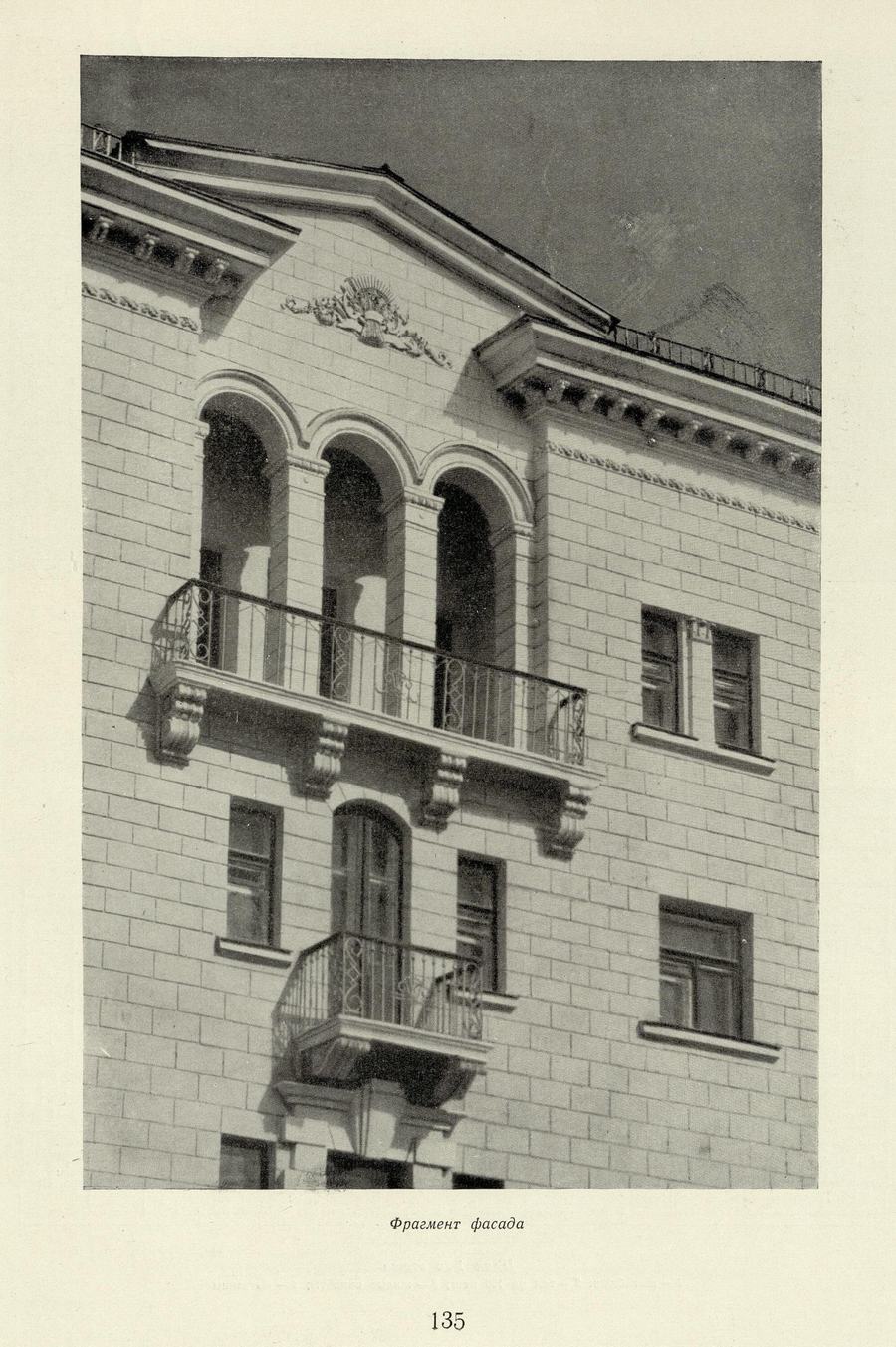

Фрагмент фасада ... 135

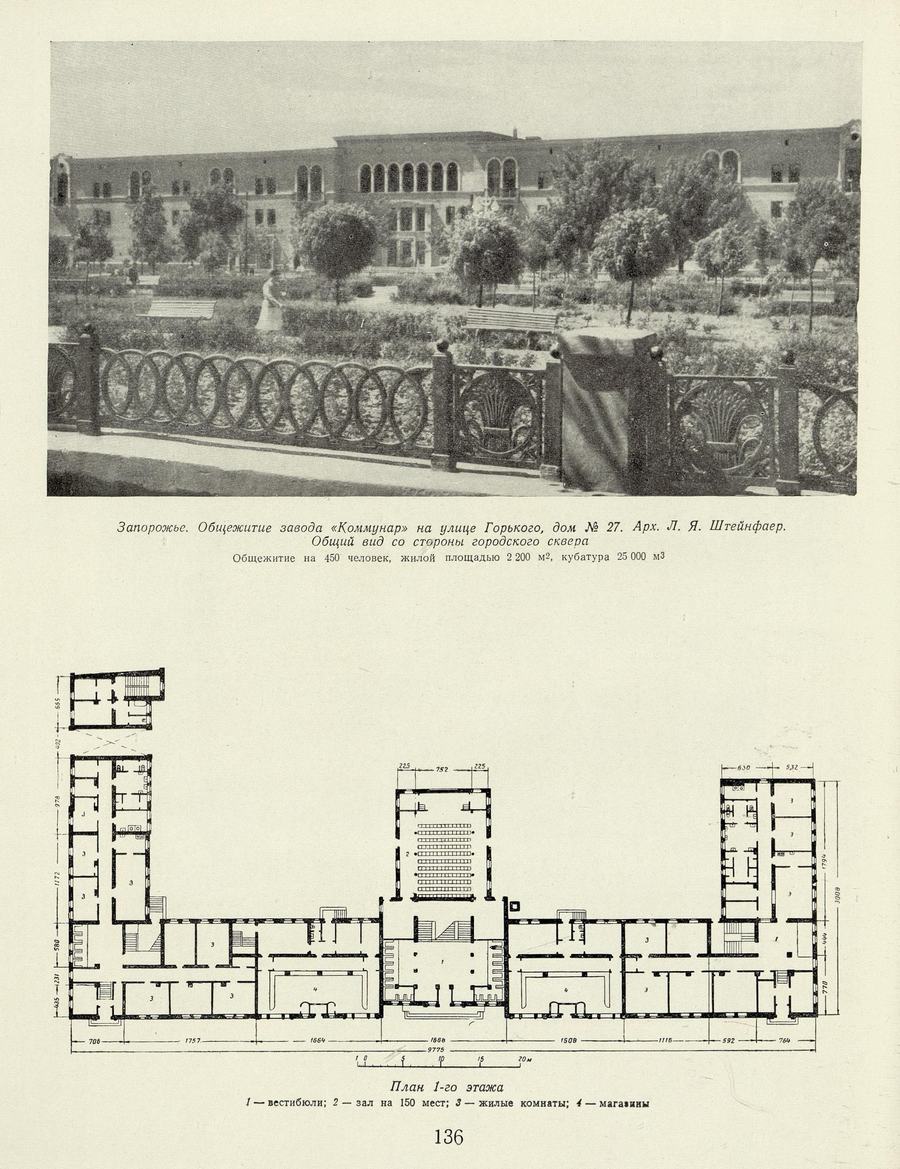

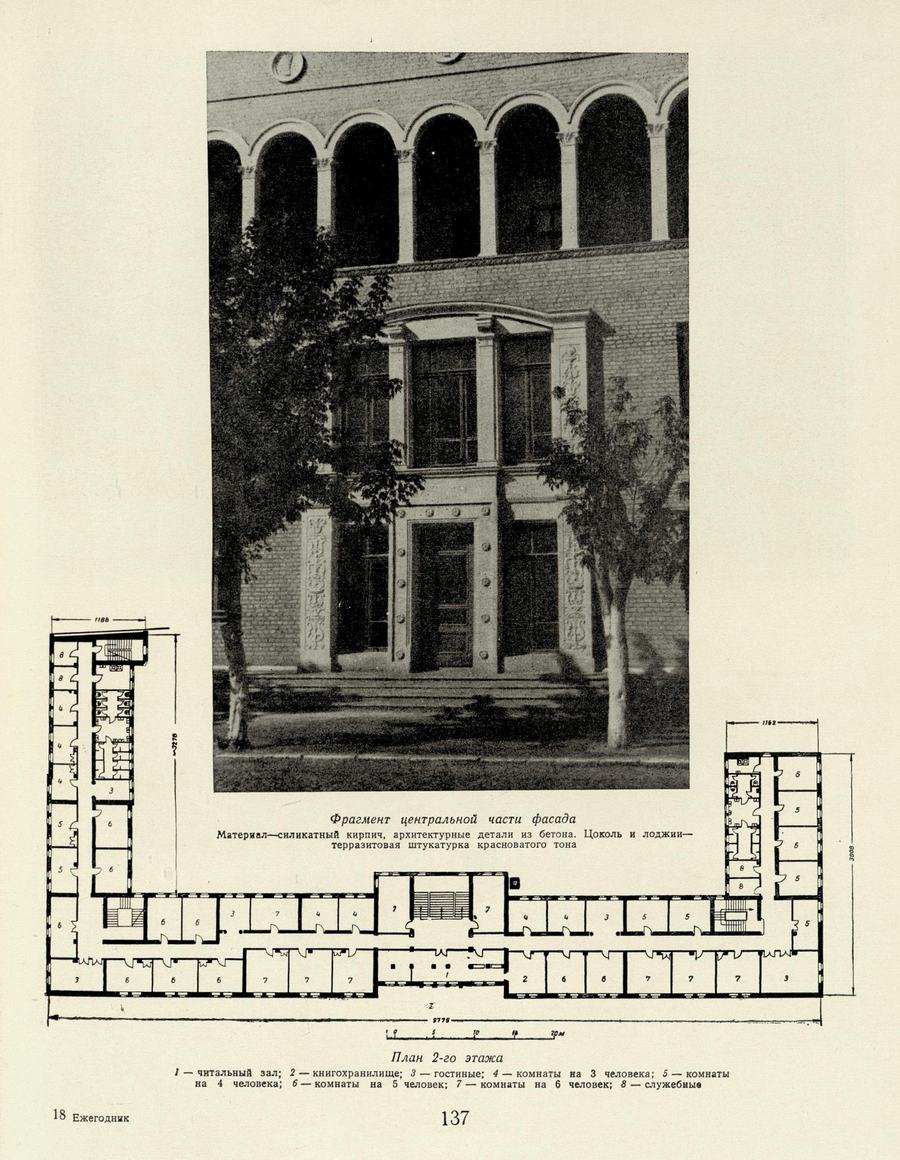

ЗАПОРОЖЬЕ. ОБЩЕЖИТИЕ ЗАВОДА «КОММУНАР» НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО, ДОМ № 27. Арх. Л. Я. Штейнфаер.

Общий вид со стороны городского сквера ... 136

План 1-го этажа ... 136

Фрагмент центральной части фасада ... 137

План 2-го этажа ... 137

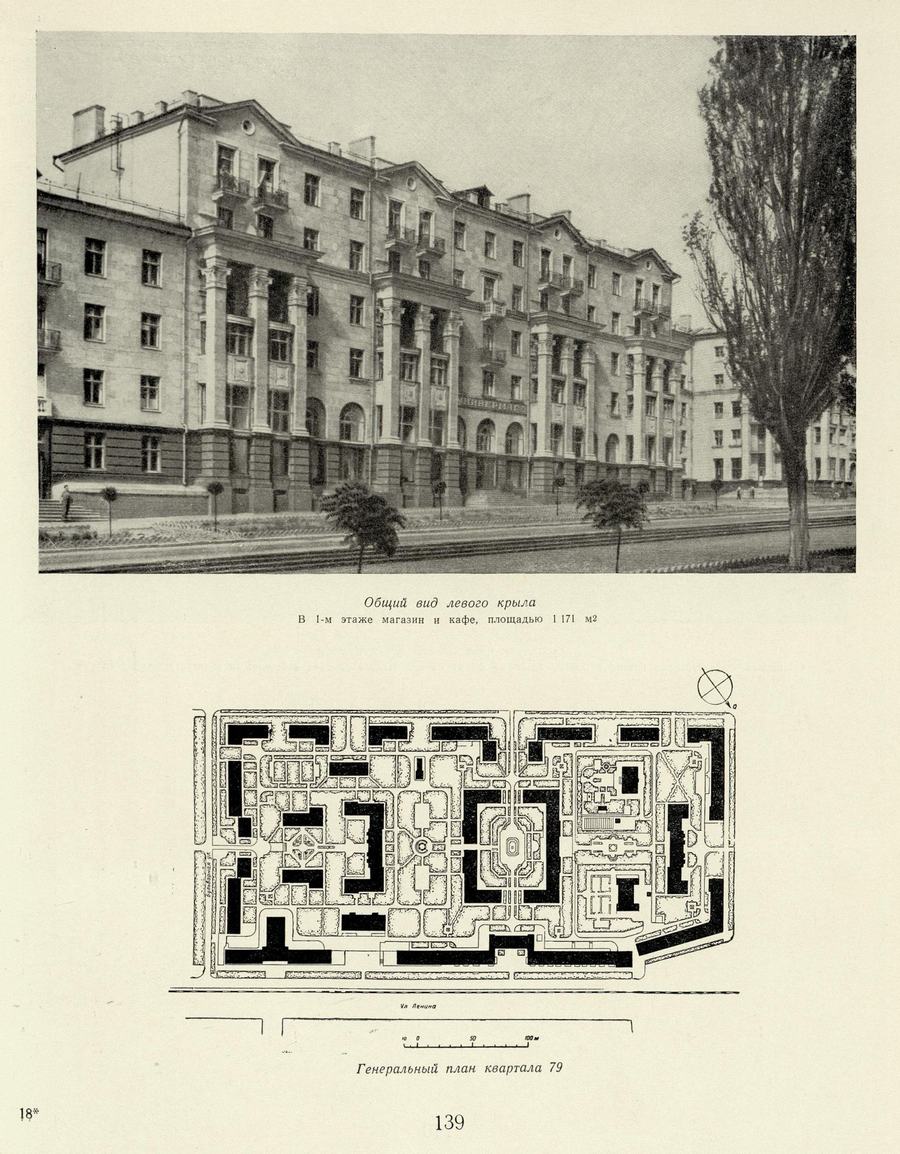

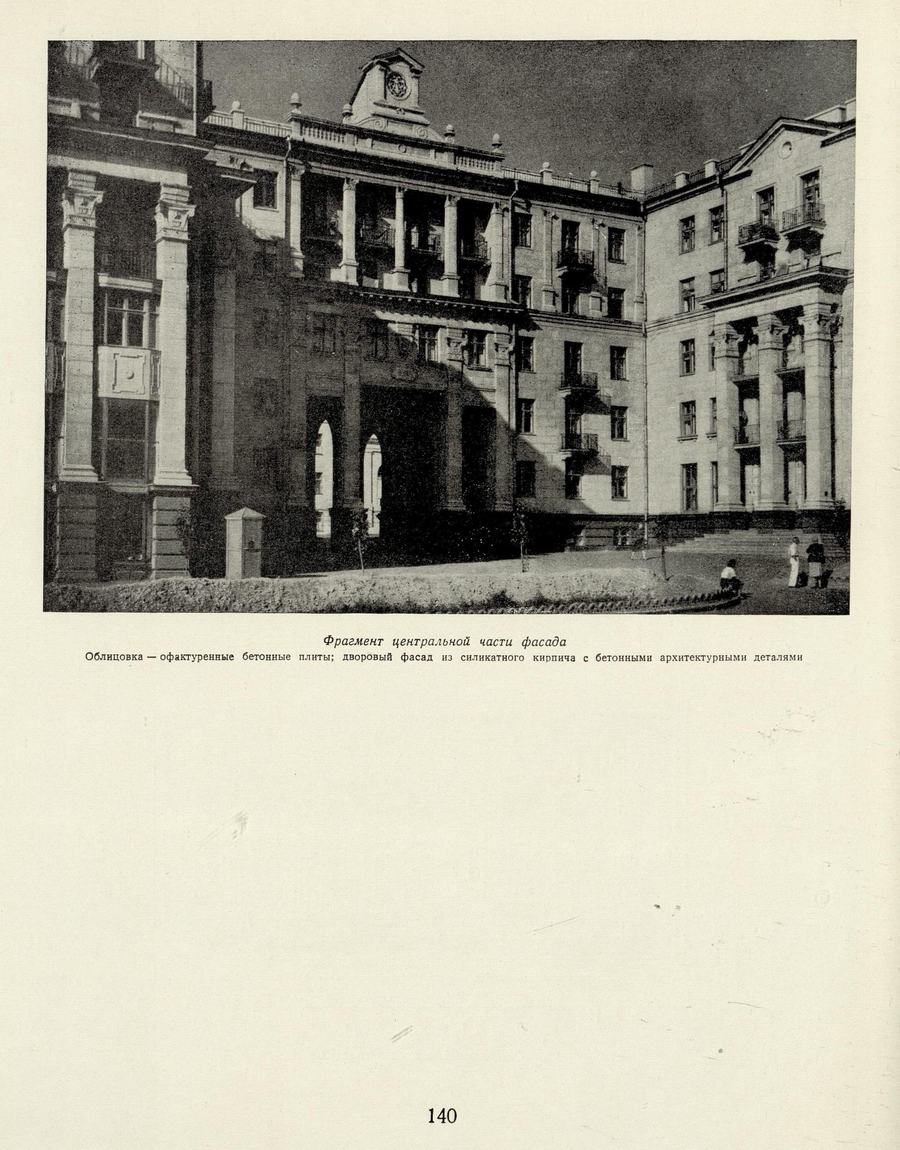

ЗАПОРОЖЬЕ. ЖИЛОЙ ДОМ В КВАРТАЛЕ 79 СОЦГОРОДА НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА. Арх. Г. Г. Вегман при участии Э. Н. Бельман и инж. В. Г. Шапильского.

Общий вид ... 138

План типового этажа ... 138

Генеральный план квартала 79 ... 139

Общий вид левого крыла ... 139

Фрагмент центральной части фасада ... 140

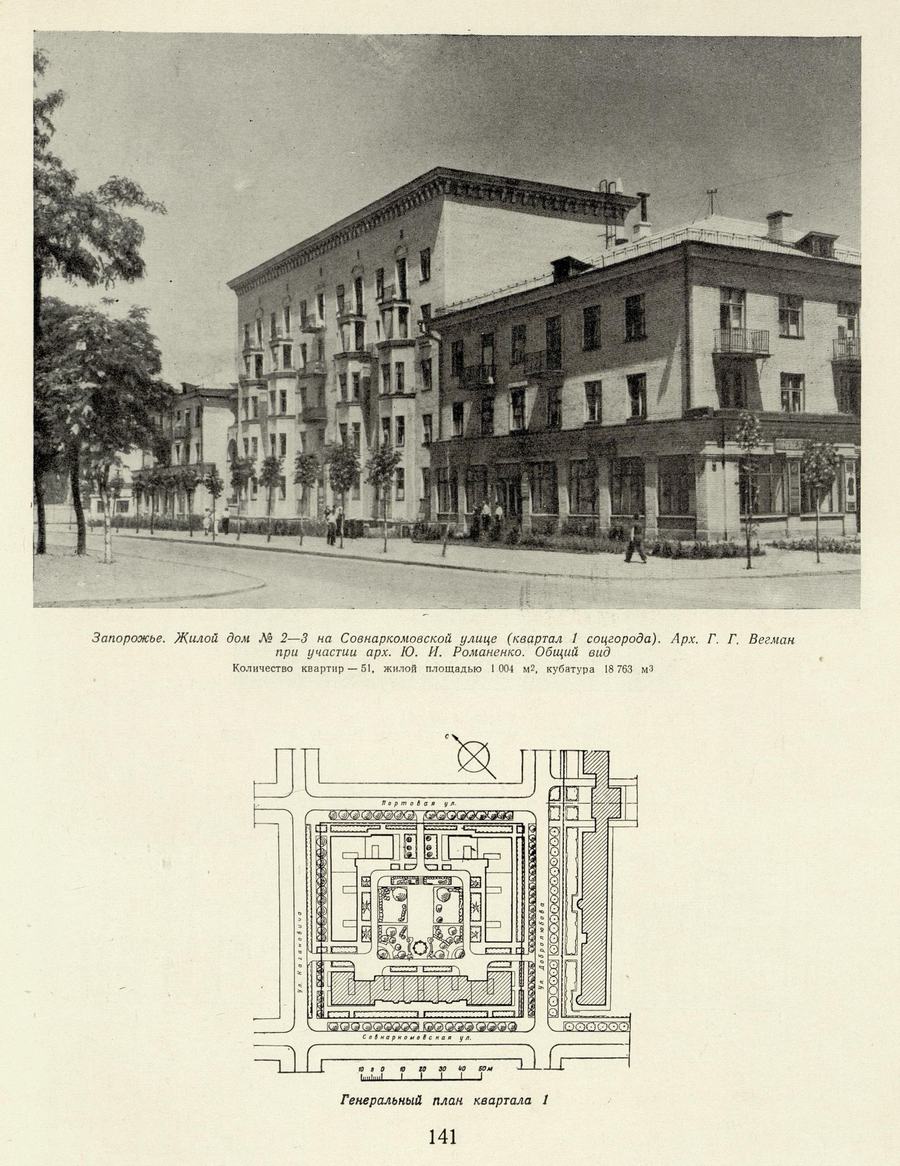

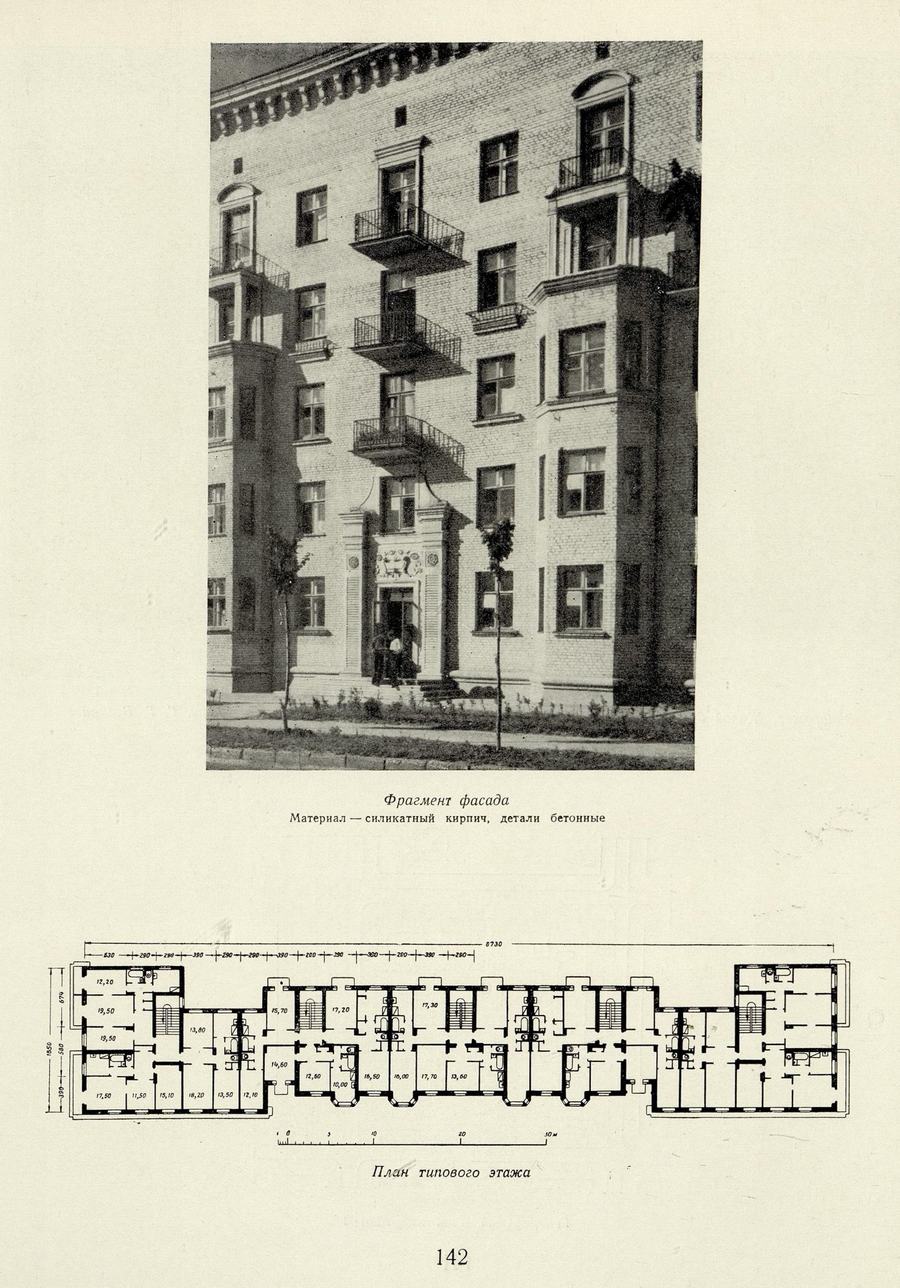

ЗАПОРОЖЬЕ. ЖИЛОЙ ДОМ № 2—3 В КВАРТАЛЕ 1 СОЦГОРОДА НА СОВНАРКОМОВСКОЙ УЛИЦЕ. Арх. Г. Г. Вегман при участии арх. Ю. И. Романенко.

Общий вид ... 141

Генеральный план квартала ... 141

Фрагмент фасада ... 142

План типового этажа ... 142

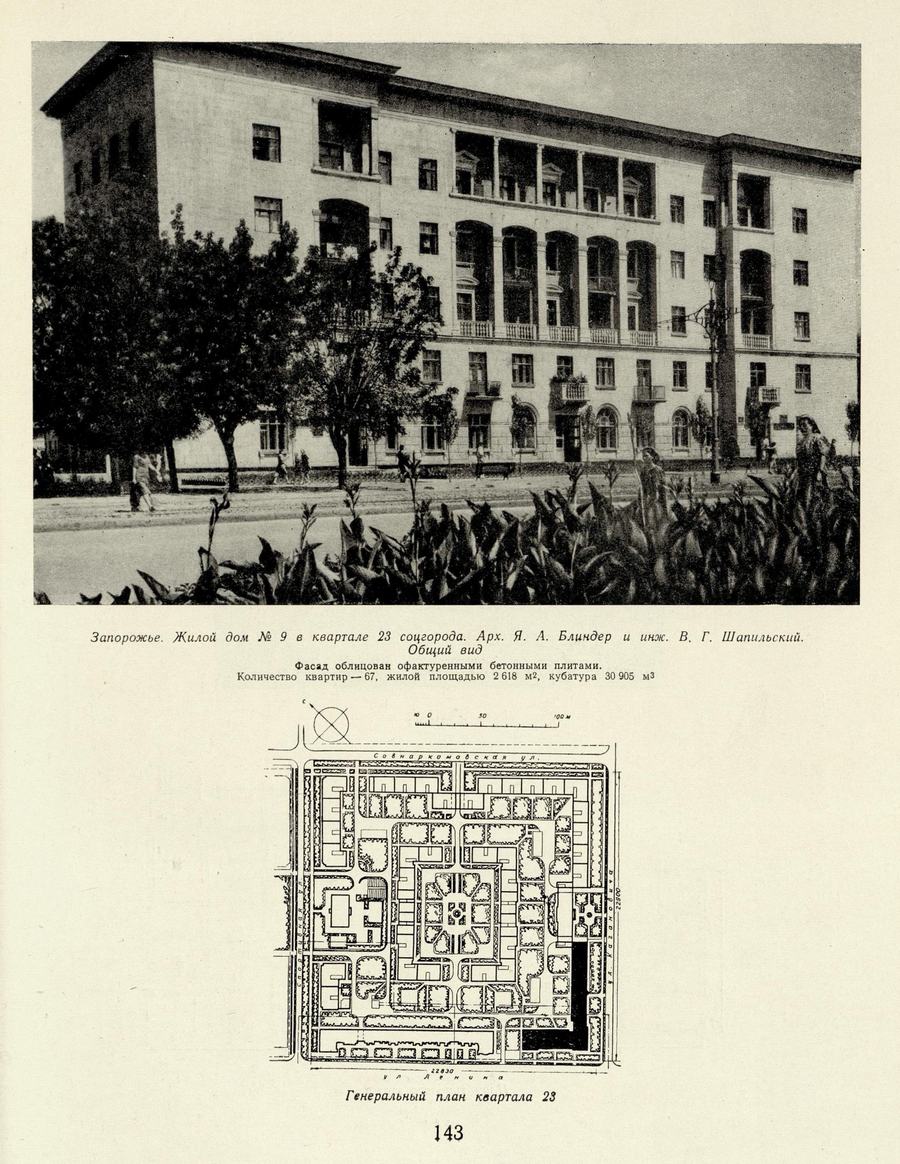

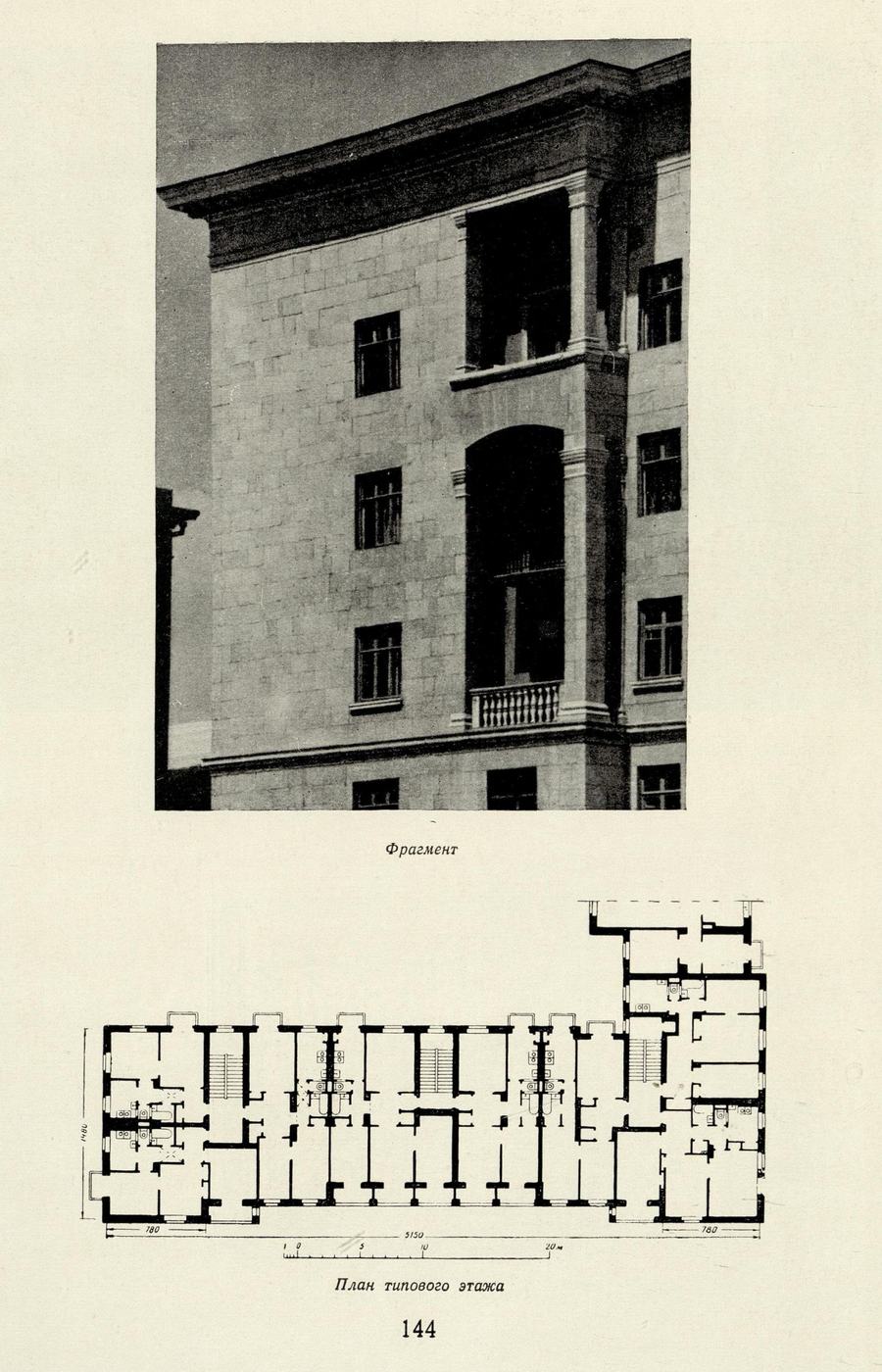

ЗАПОРОЖЬЕ. ЖИЛОЙ ДОМ № 9 В КВАРТАЛЕ 23 СОЦГОРОДА. Арх. Я. А. Блиндер и инж. В. Г. Шапильский.

Общий вид ... 143

Генеральный план квартала 23 ... 143

План типового этажа ... 144

Фрагмент ... 144

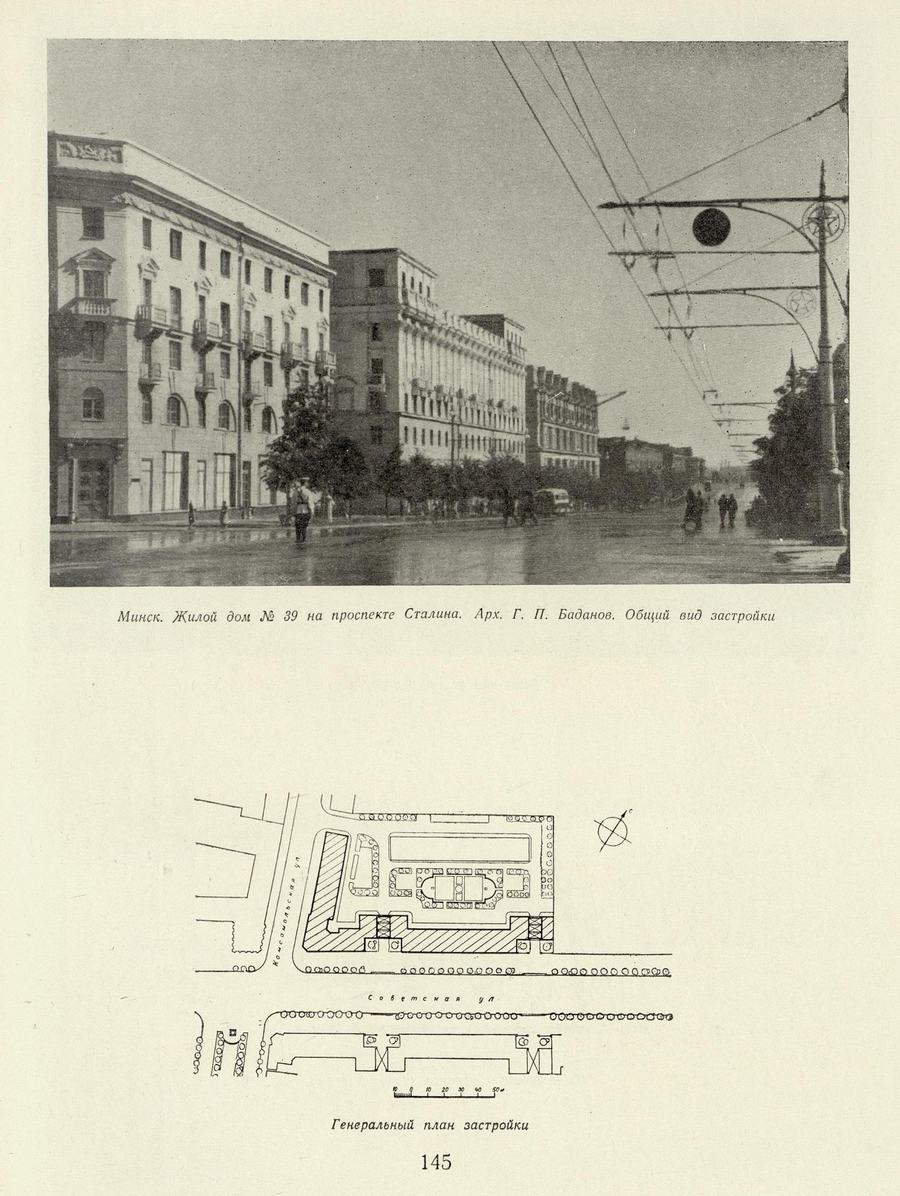

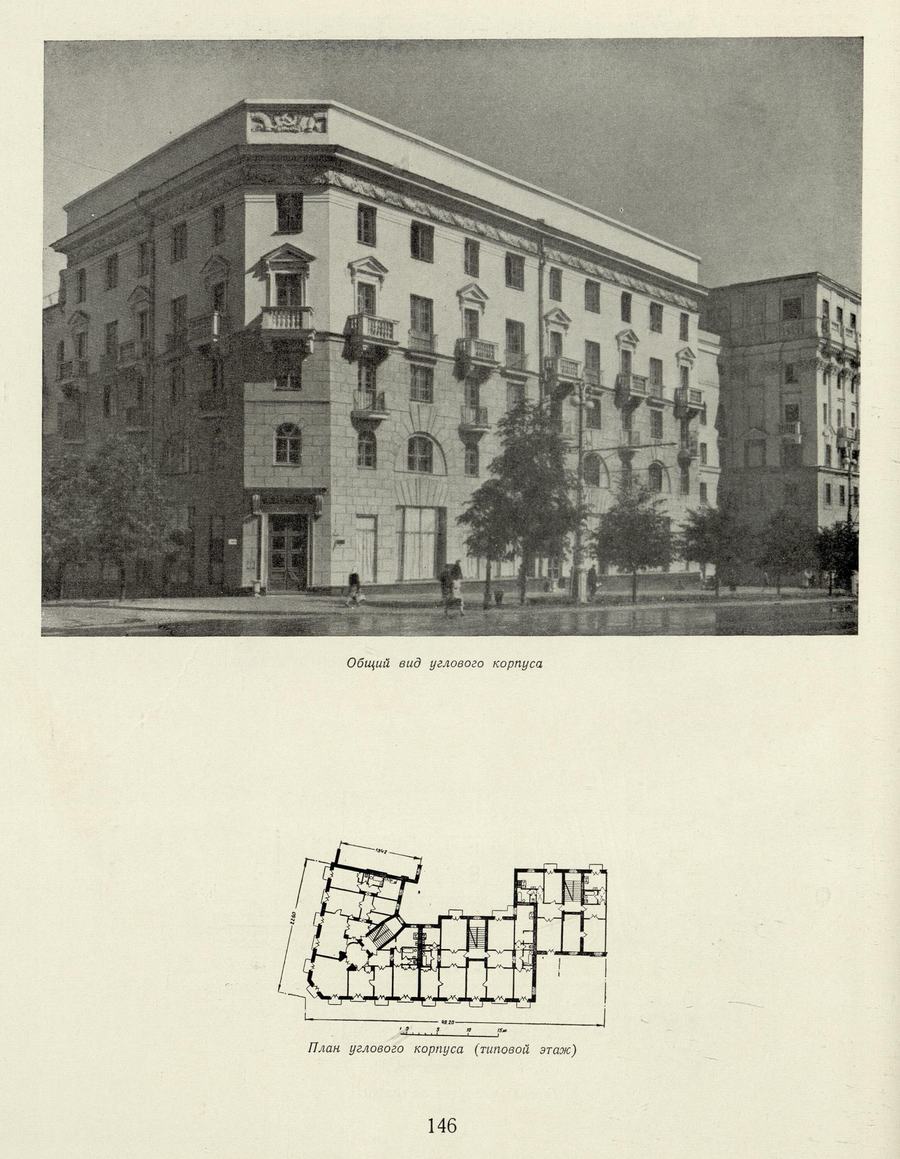

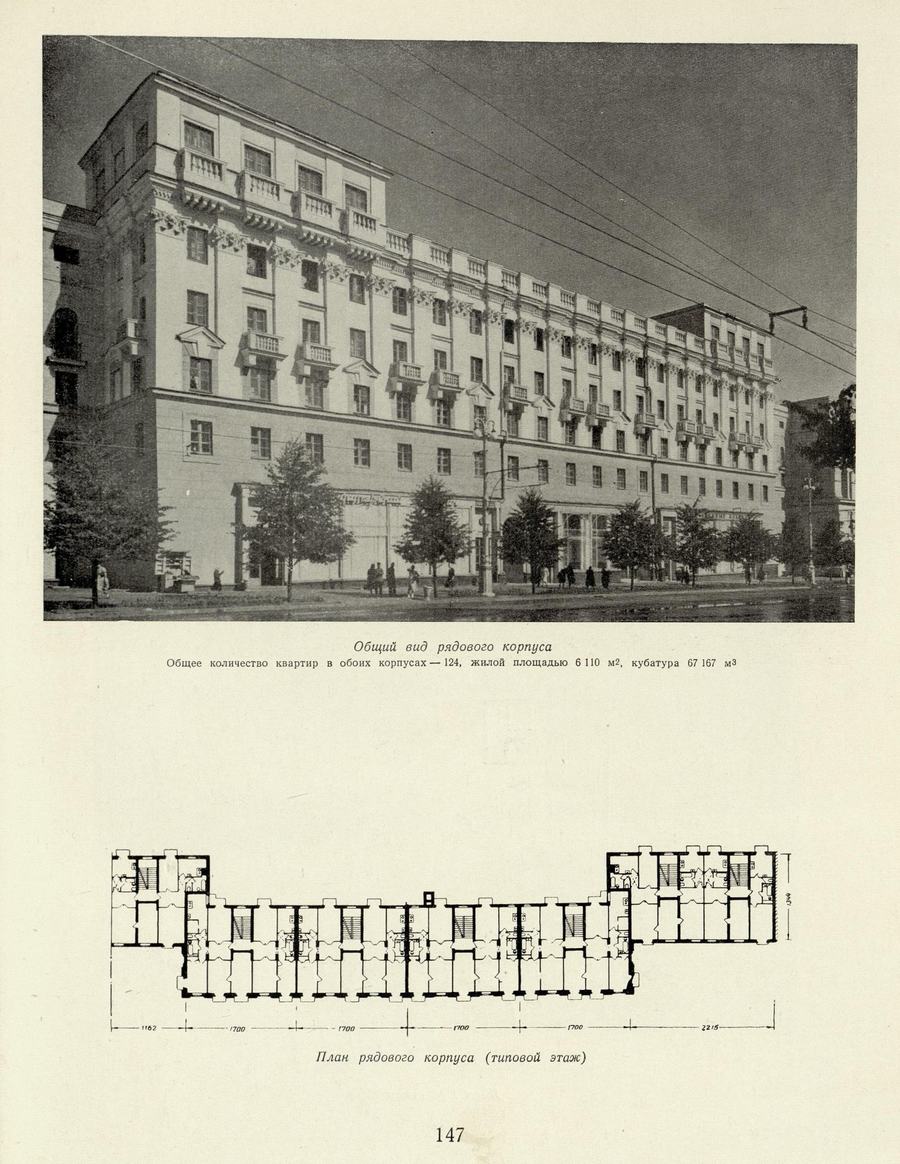

МИНСК. ЖИЛОЙ ДОМ № 39 НА ПРОСПЕКТЕ СТАЛИНА. Арх. Г. П. Баданов.

Общий вид застройки ... 145

Генеральный план застройки ... 145

Общий вид углового корпуса ... 146

План углового корпуса (типовой этаж) ... 146

Общий вид рядового корпуса ... 147

План рядового корпуса (типовой этаж) ... 147

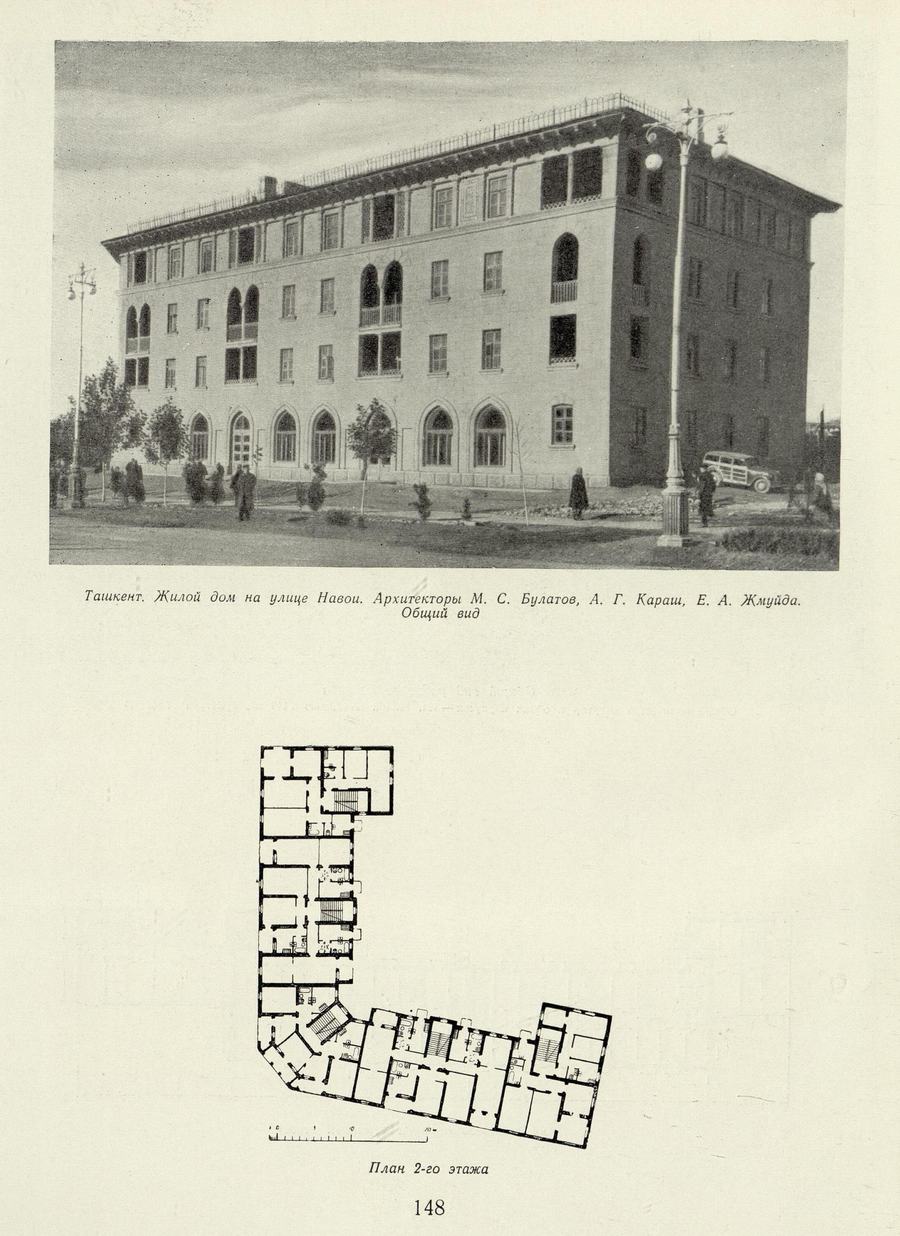

ТАШКЕНТ. ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ НАВОИ. Архитекторы М. С. Булатов, А. Г. Караш и Е. А. Жмуйда.

Общий вид ... 148

План 2-го этажа ... 148

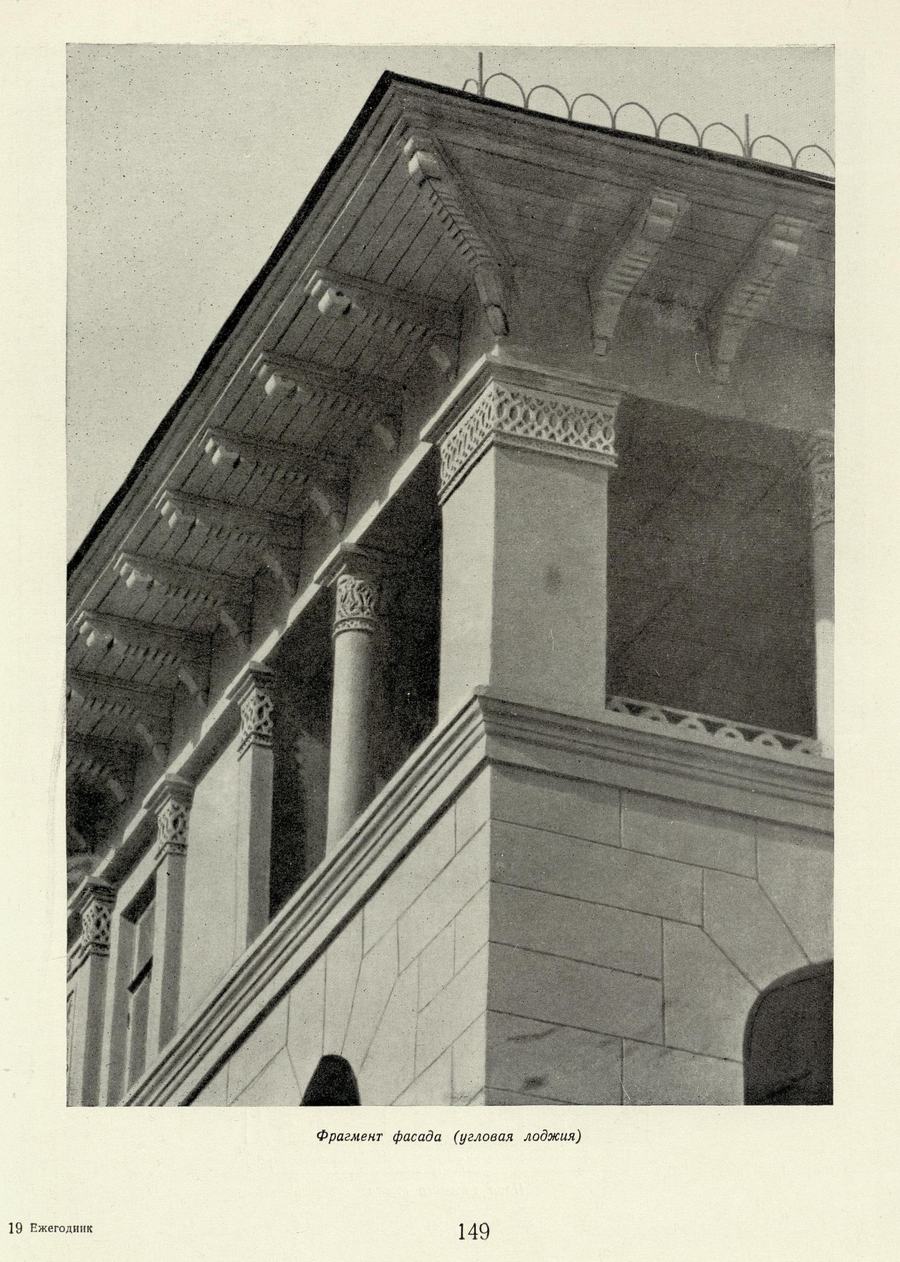

Фрагмент фасада (угловая лоджия) ... 149

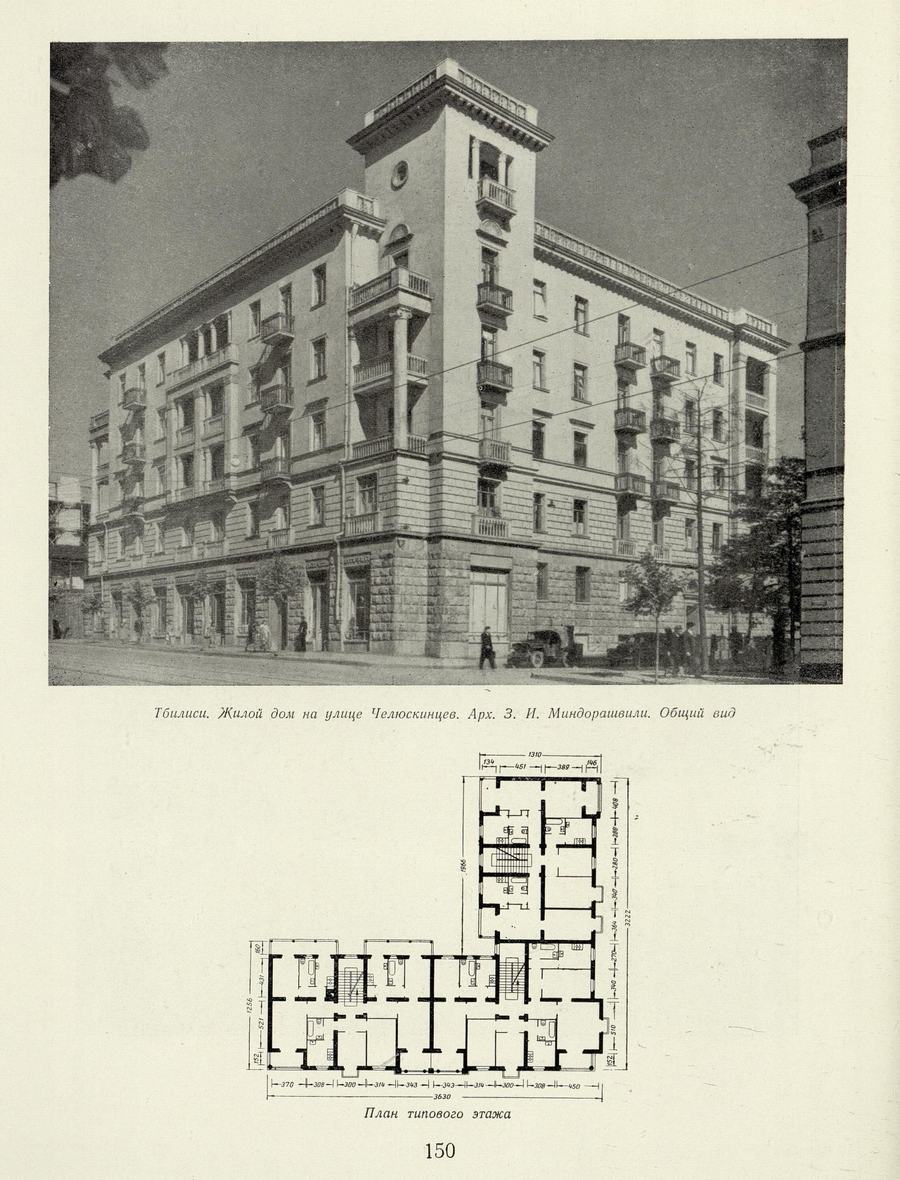

ТБИЛИСИ. ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ. Арх. 3. И. Миндорашвили.

Общий вид ... 150

План типового этажа ... 150

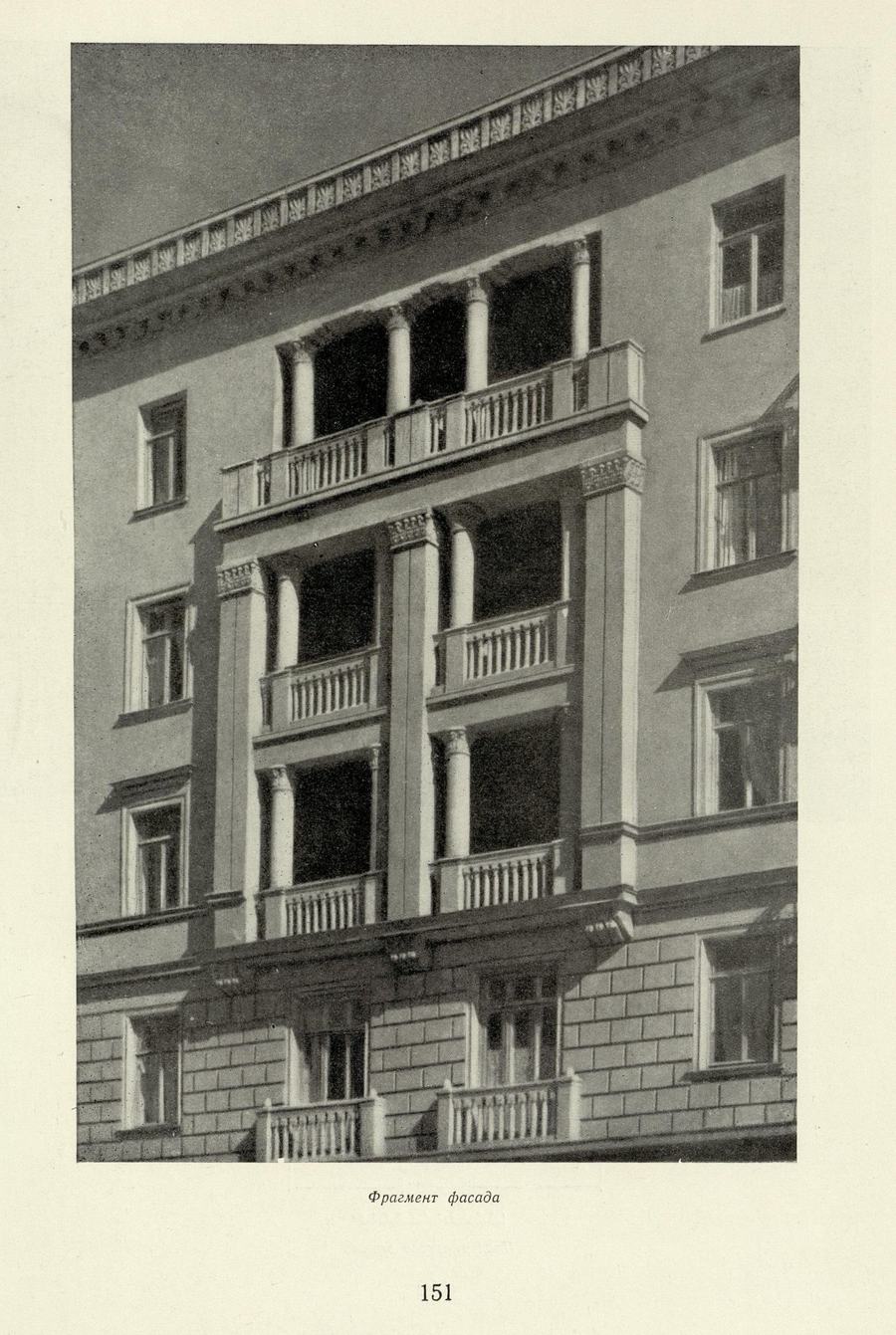

Фрагмент фасада ... 151

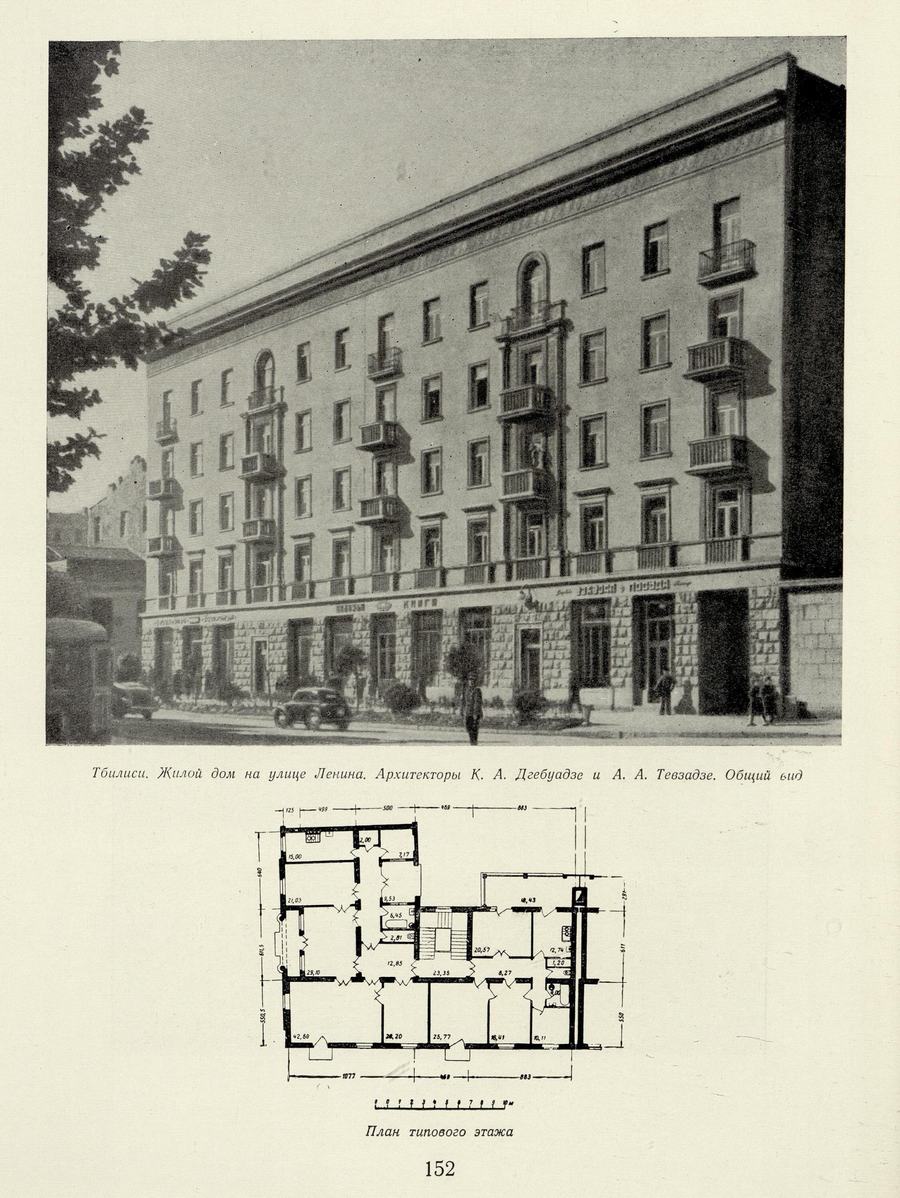

ТБИЛИСИ. ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. Архитекторы К. А. Дгебуадзе и А. А. Тевзадзе.

Общий вид ... 152

План типового этажа ... 152

Фрагмент фасада ... 153

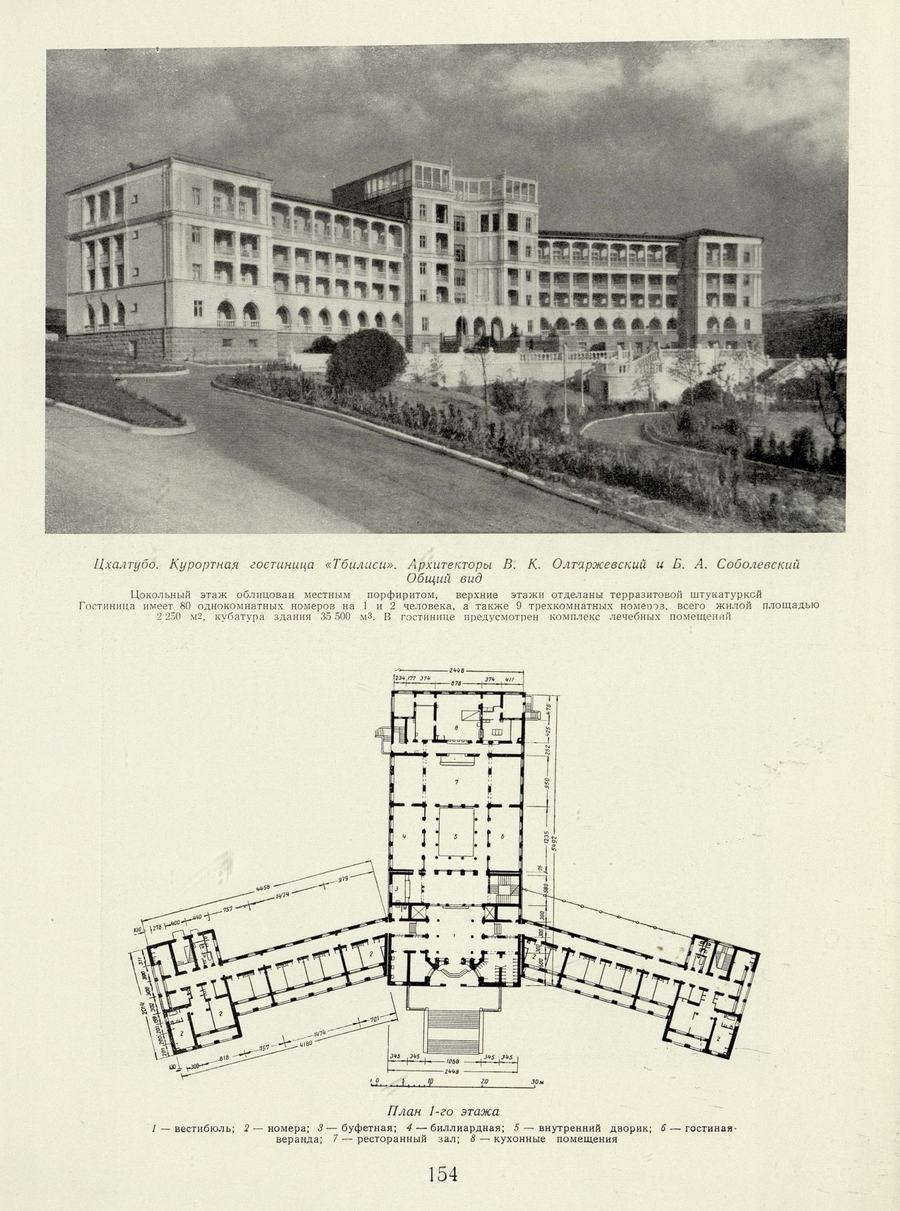

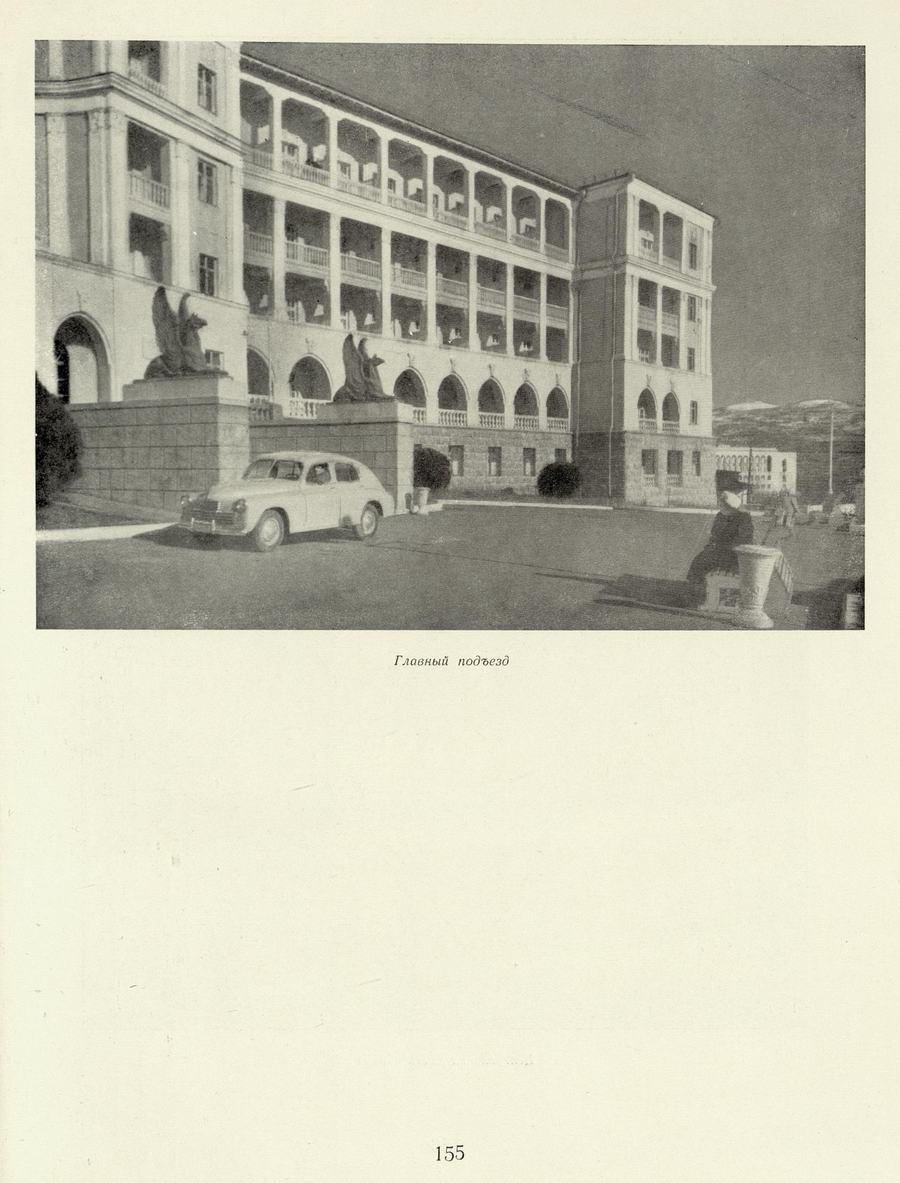

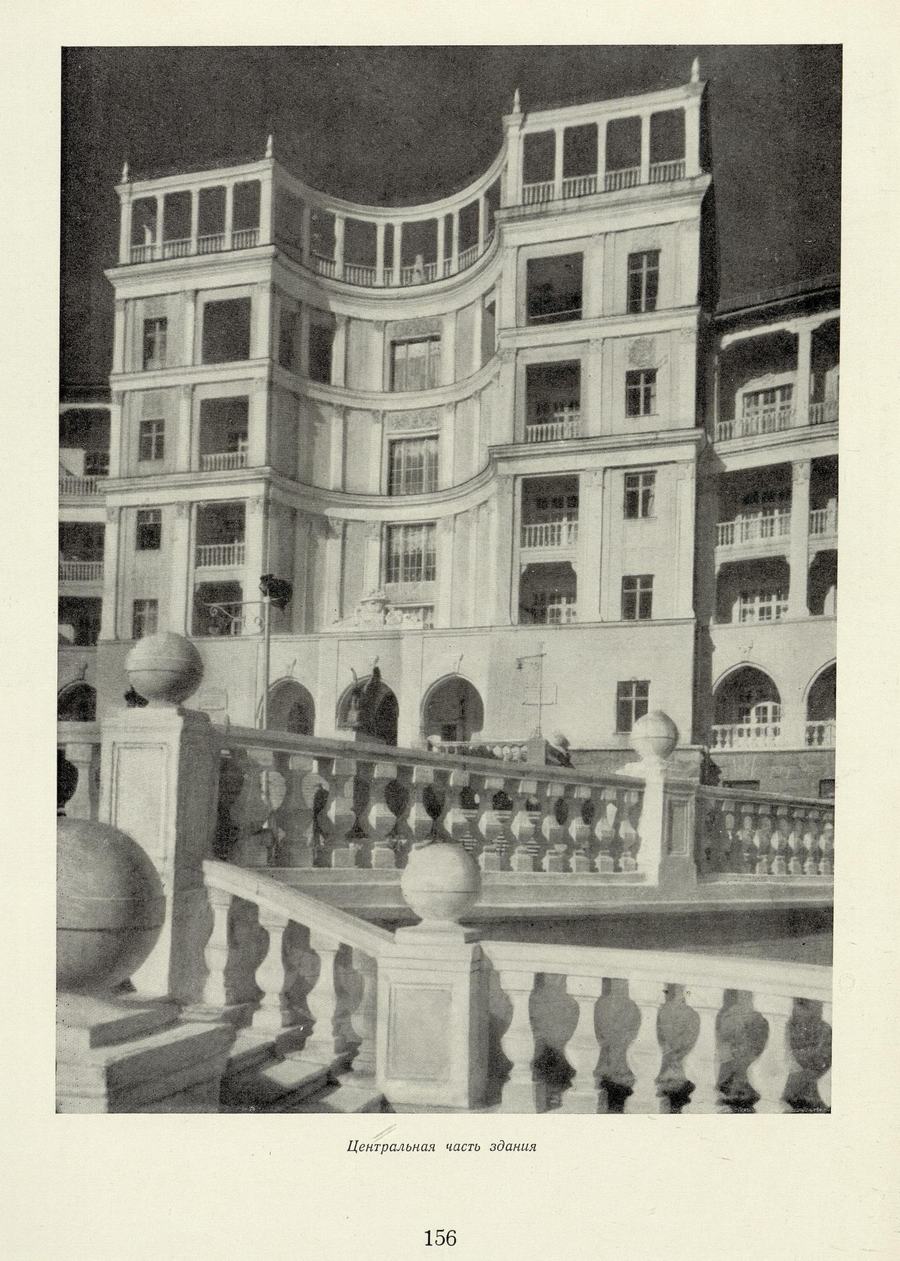

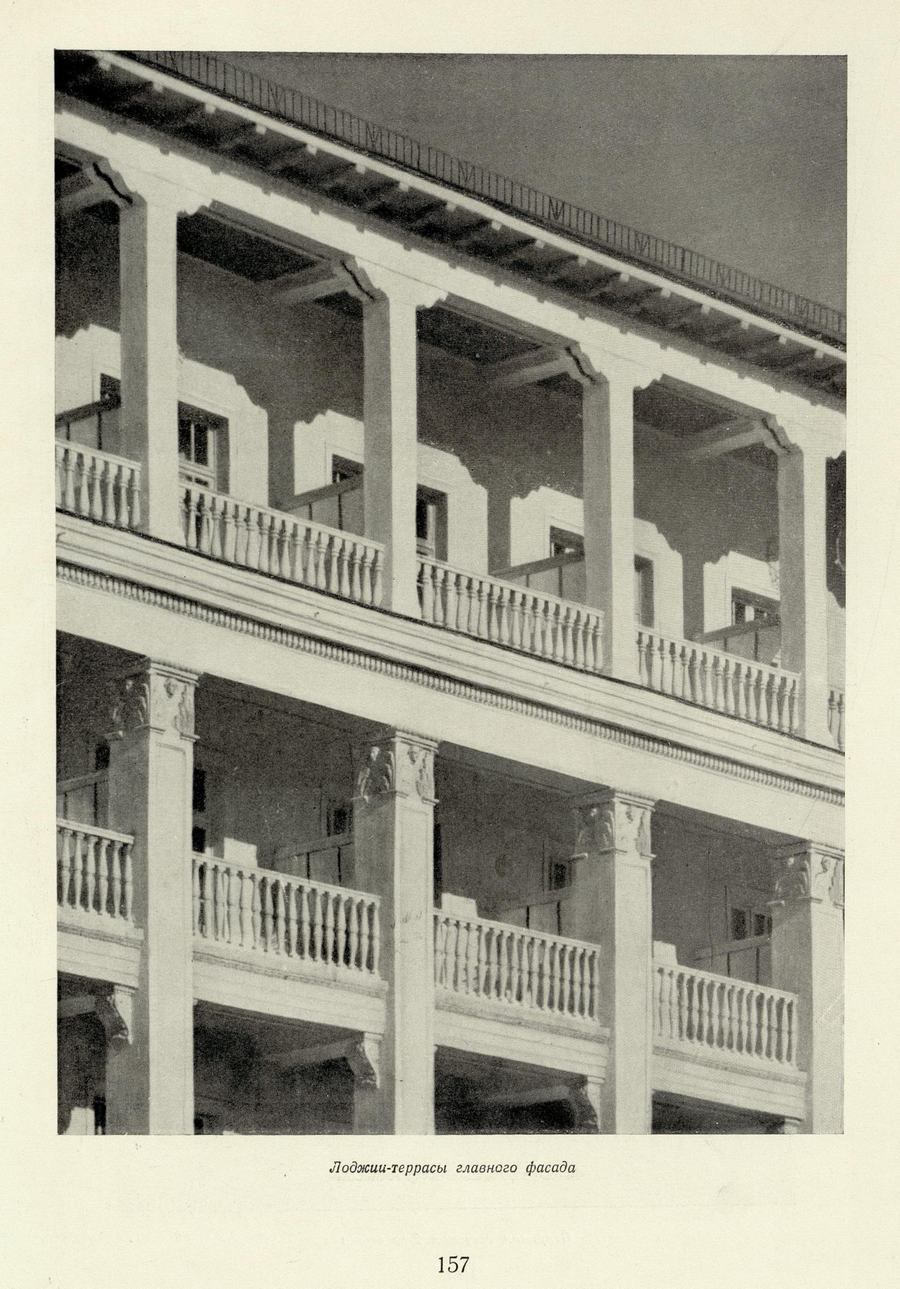

ЦXАЛТУБО. КУРОРТНАЯ ГОСТИНИЦА «ТБИЛИСИ». Архитекторы В. К. Олтаржевский и Б. А. Соболевский.

Общий вид ... 154

План 1-го этажа ... 154

Главный подъезд ... 155

Центральная часть здания ... 156

Лоджии — террасы главного фасада ... 157

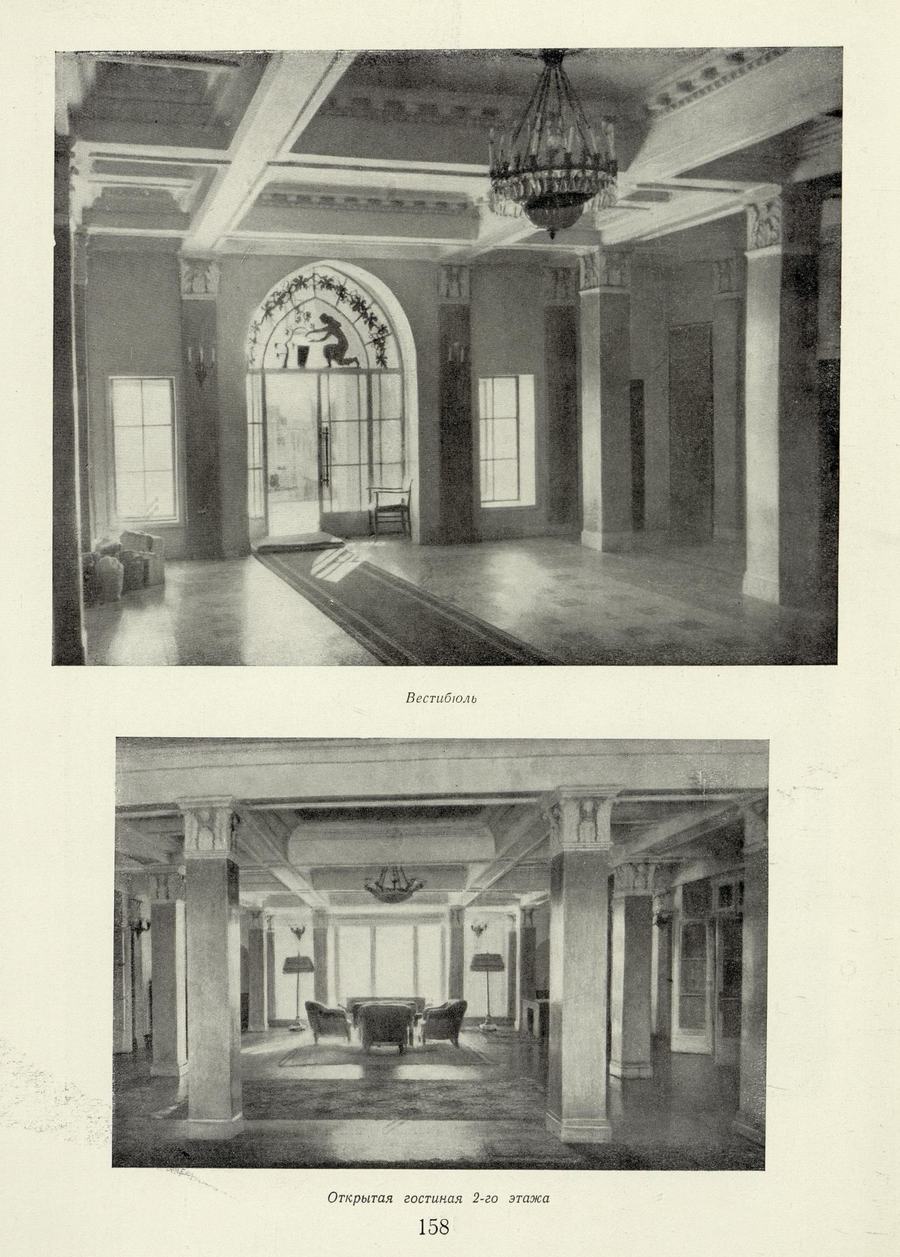

Вестибюль ... 158

Открытая гостиная 2-го этажа ... 158

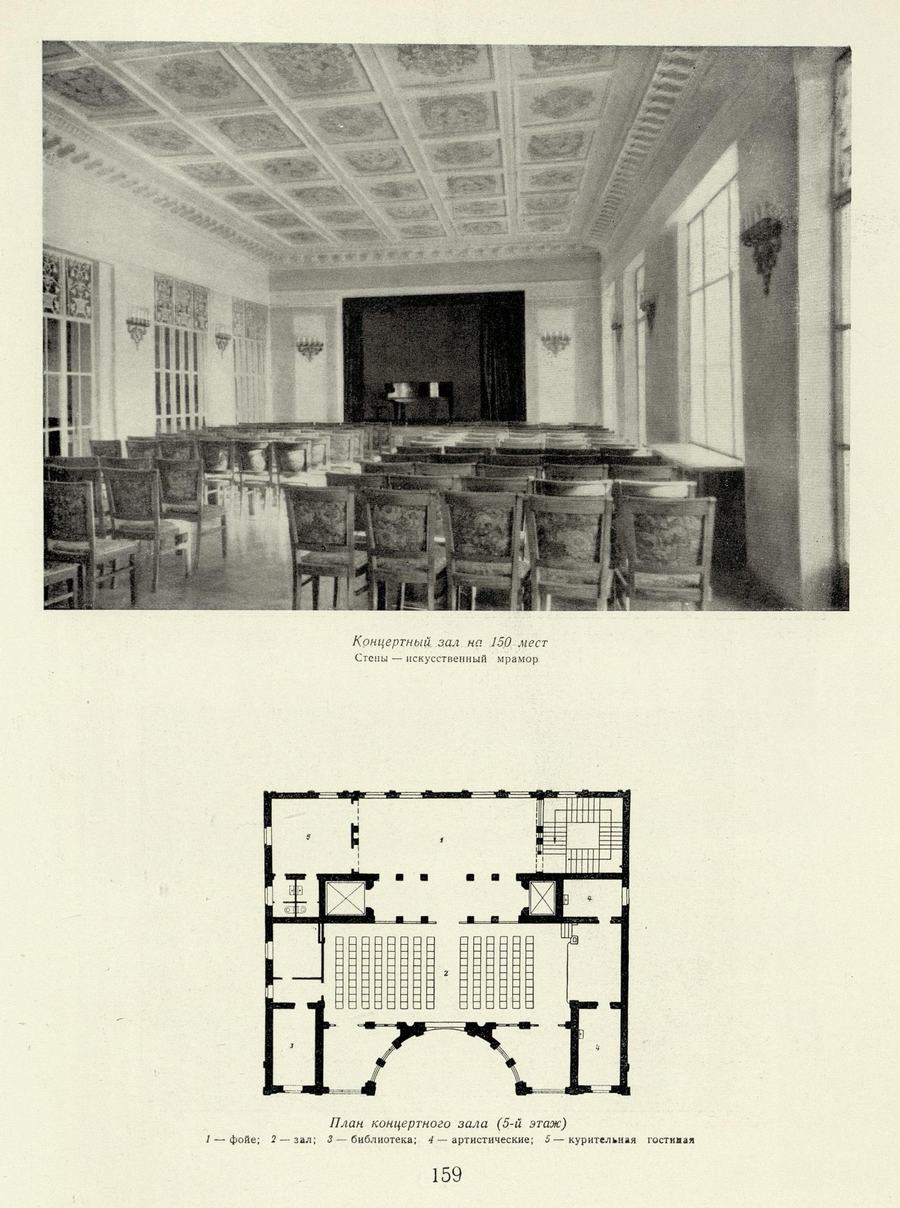

Концертный зал ... 159

План концертного зала (5-й этаж) ... 159

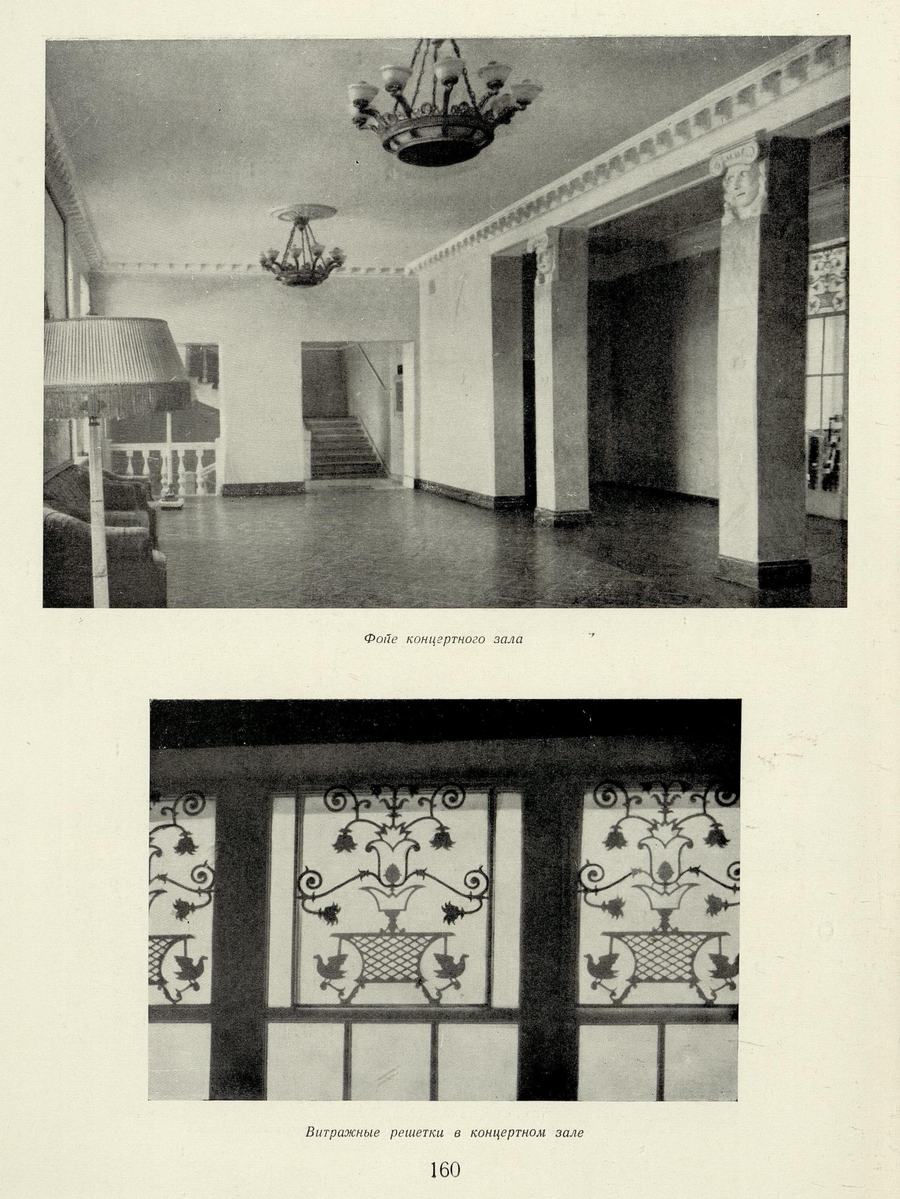

Фойе концертного зала ... 160

Витражные решетки в концертном зале ... 160

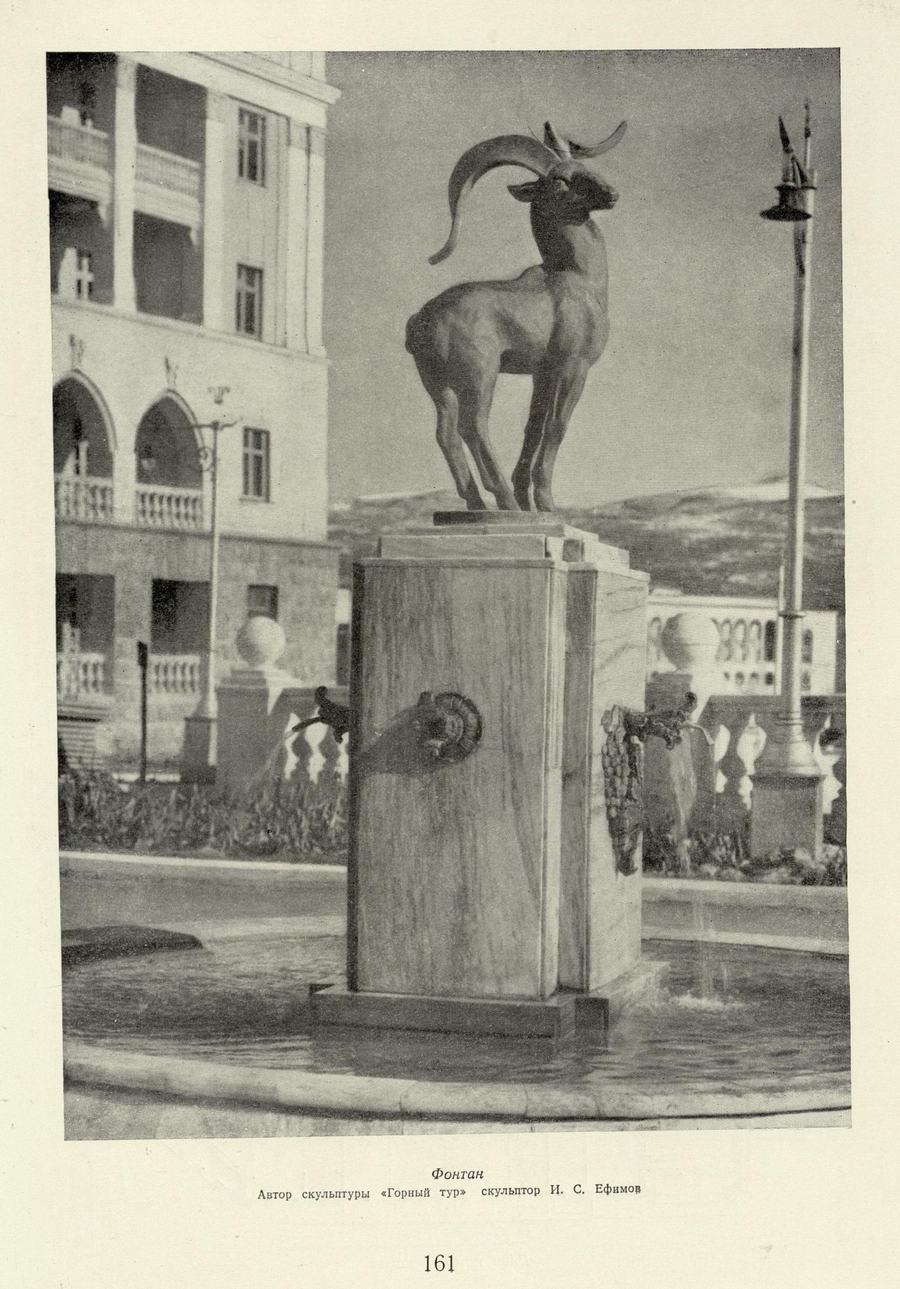

Фонтан ... 161

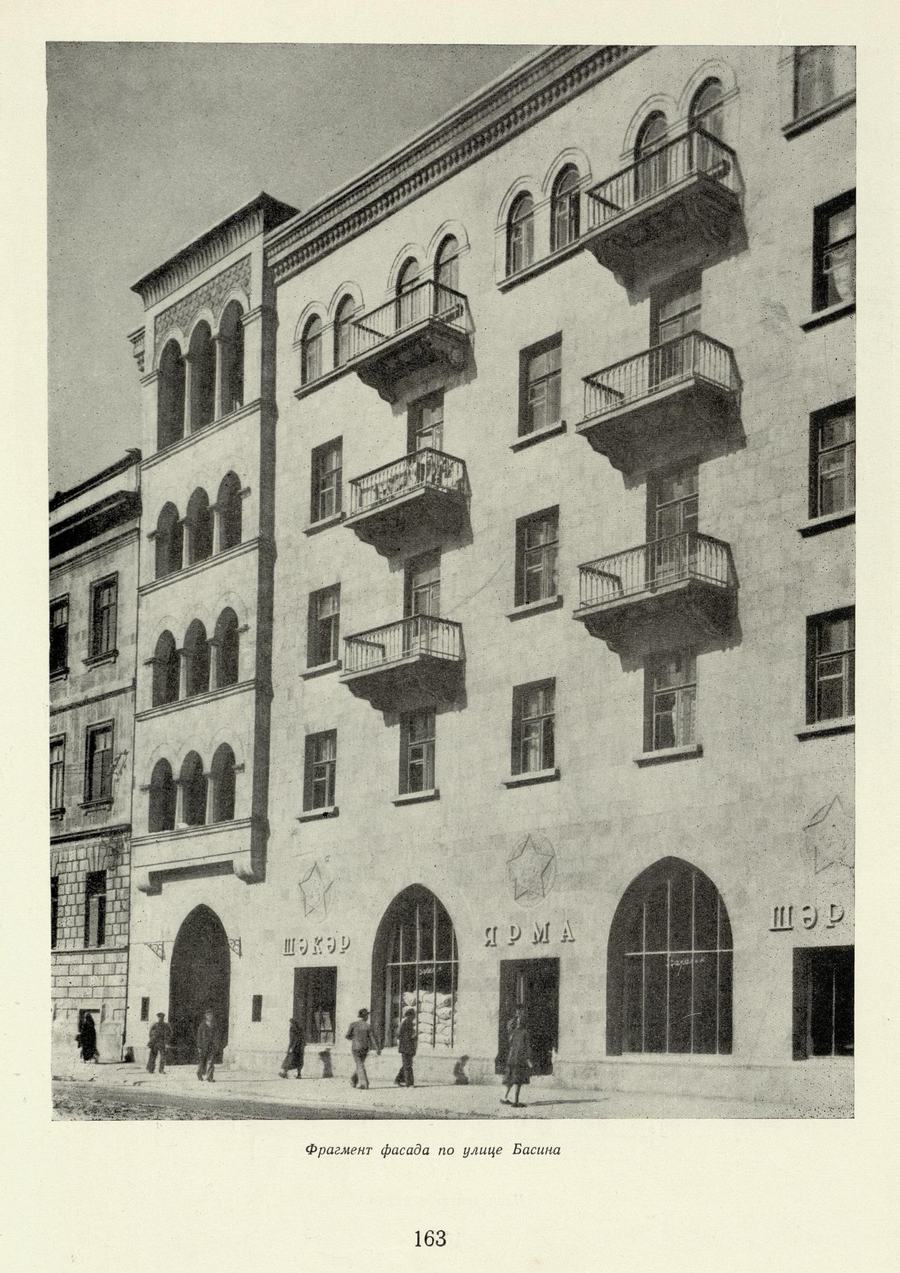

БАКУ. ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ БАСИНА И ПРОСПЕКТА КИРОВА. Арх. Г. М. Али-Заде.

Общий вид первой очереди строительства ... 162

План типового этажа ... 162

Фрагмент фасада по улице Басина ... 163

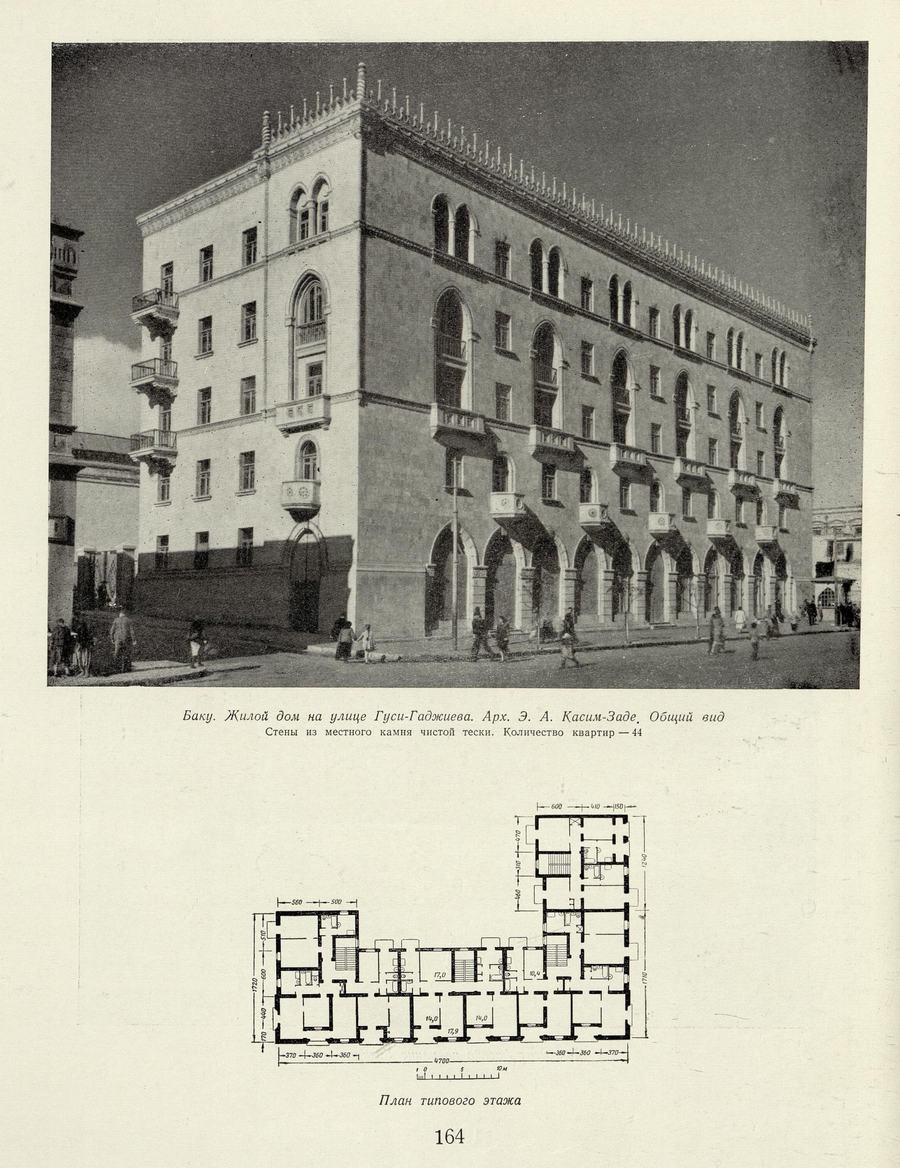

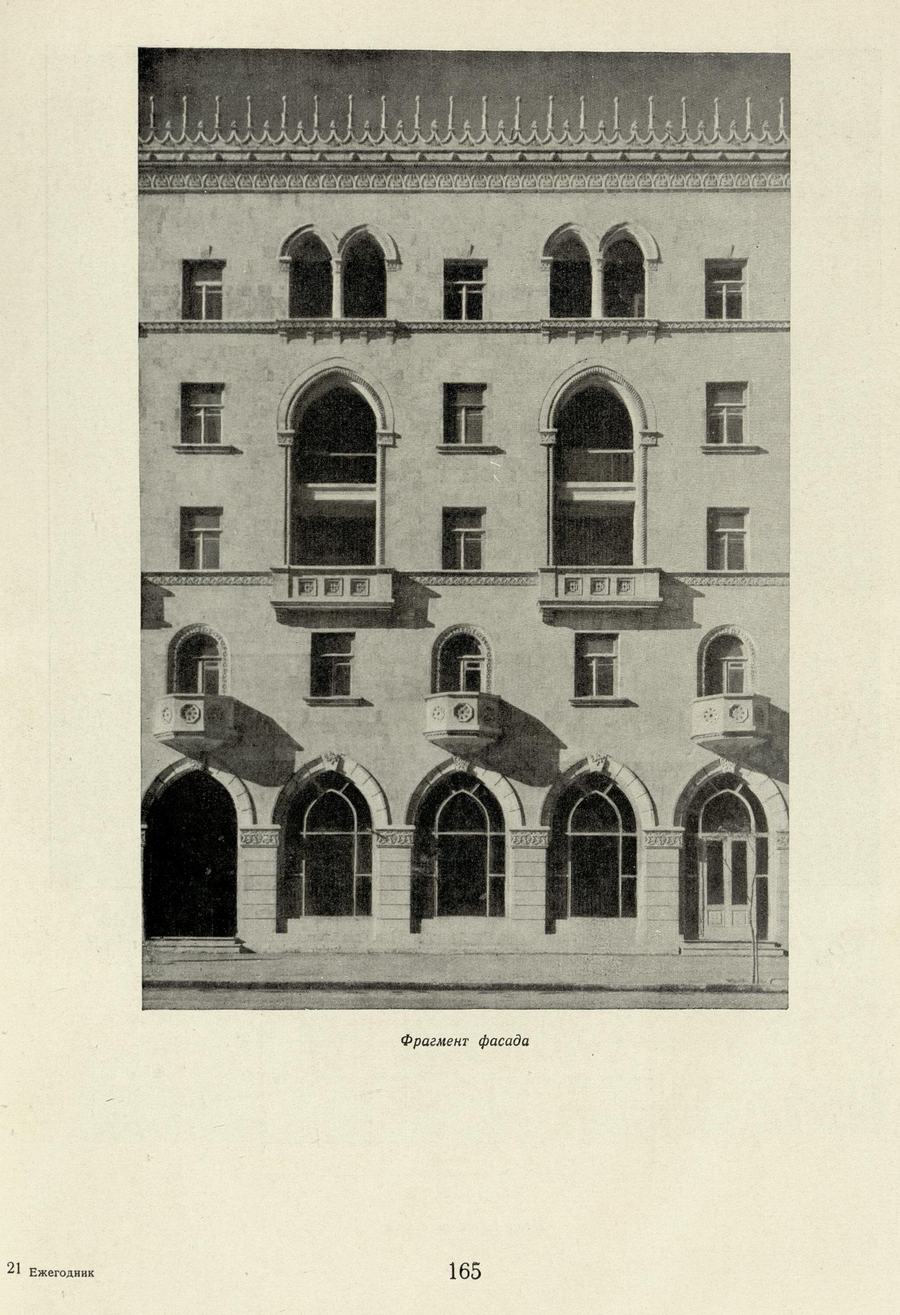

БАКУ. ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ ГУСИ-ГАДЖИЕВА. Арх. Э. А. Касим-Заде.

Общий вид ... 164

План типового этажа ... 164

Фрагмент фасада ... 165

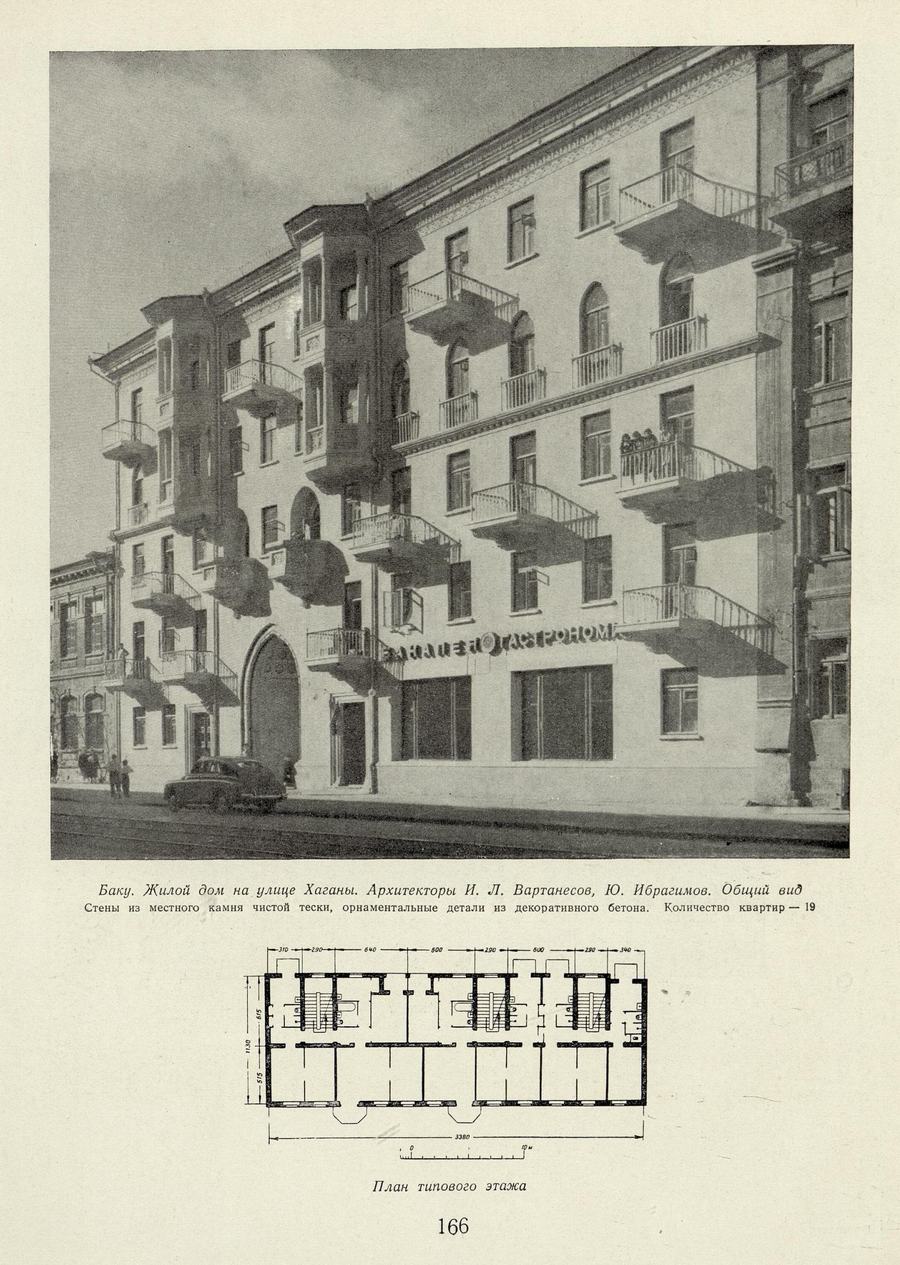

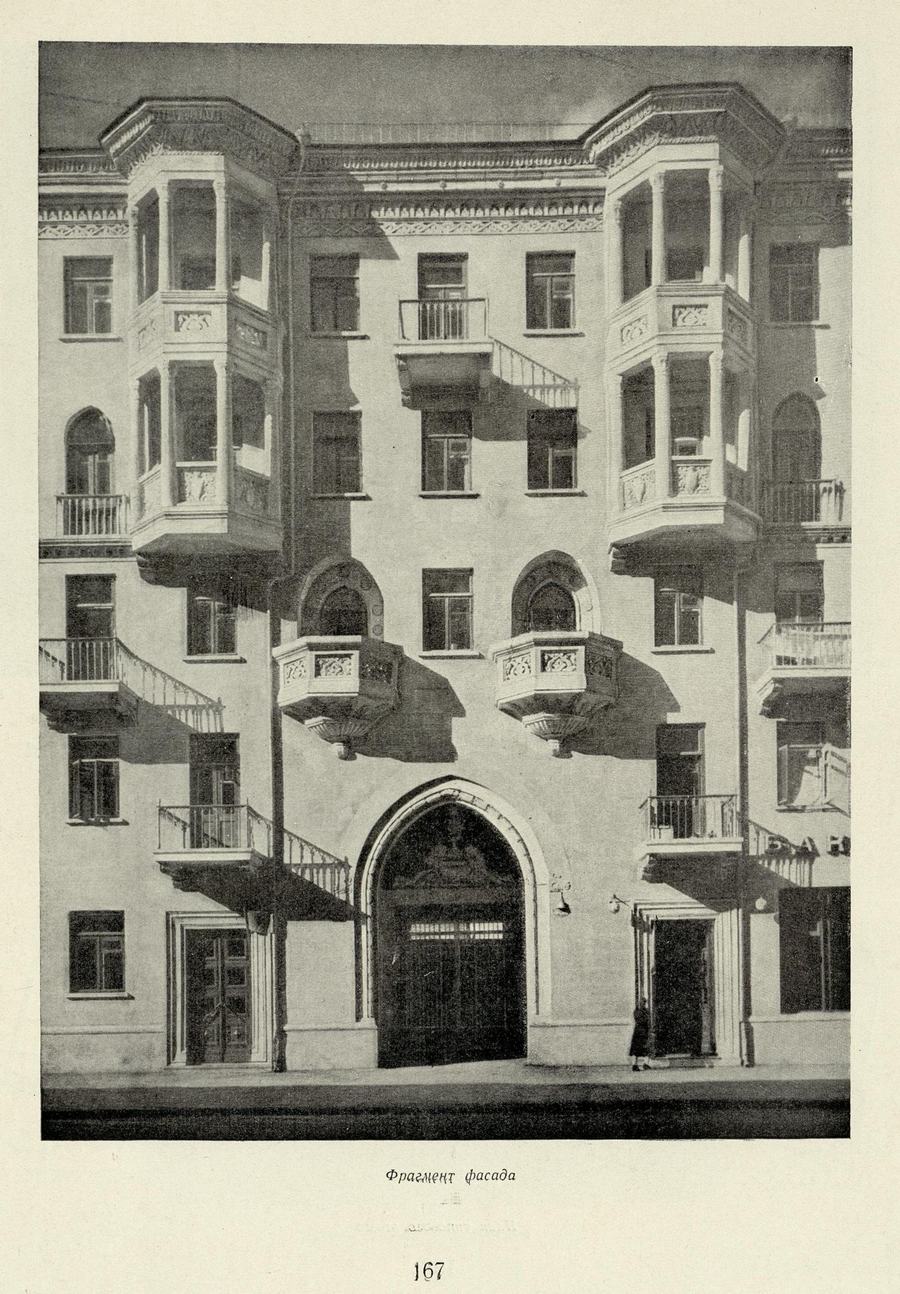

БАКУ. ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ ХАГАНЫ. Архитекторы И. Л. Вартанесов и Ю. Ибрагимов.

Общий вид ... 166

План типового этажа ... 166

Фрагмент фасада ... 167

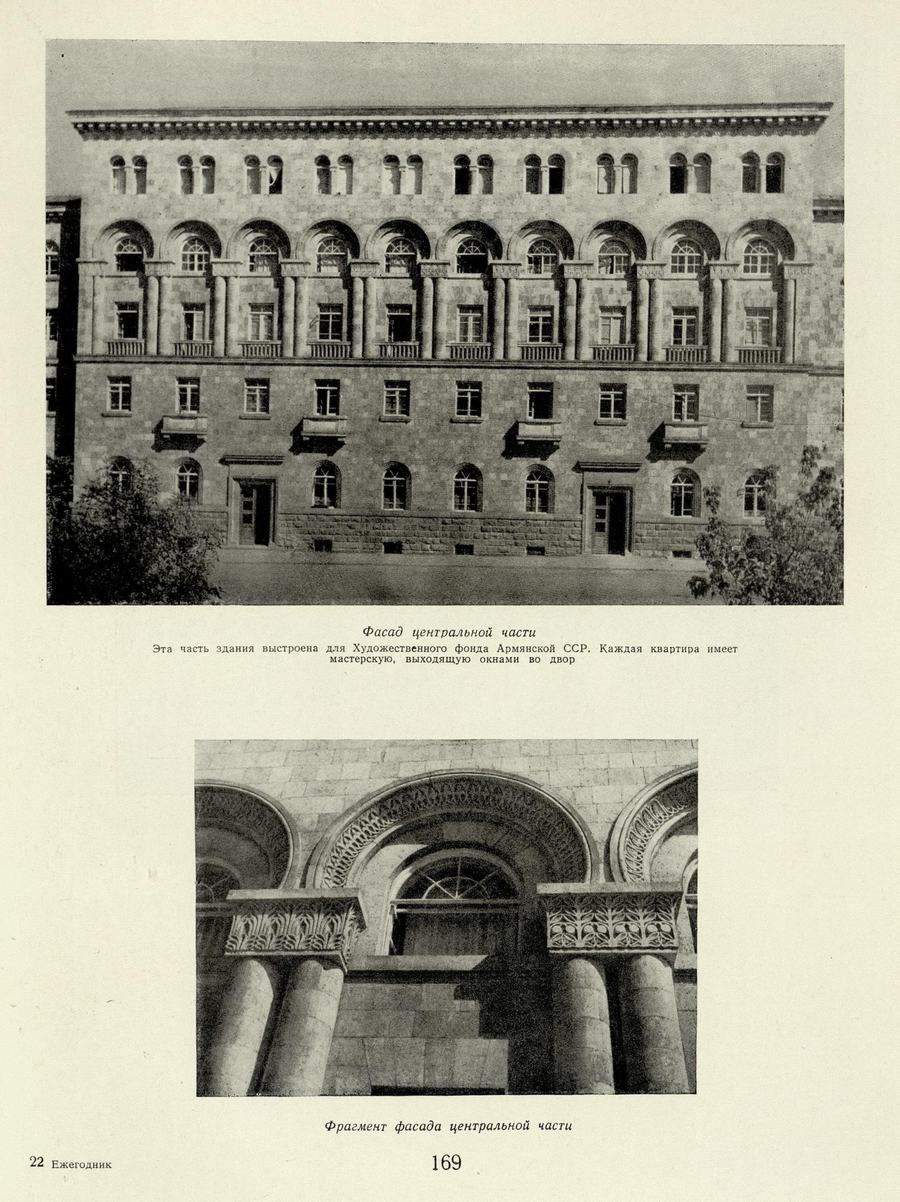

ЕРЕВАН. ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ ЛЕРМОНТОВА. Арх. Э. Т. Бахшинян. I премия на Республиканском конкурсе Армянской ССР за 1952 г.

Общий вид ... 168

План типового этажа ... 168

Фасад центральной части ... 169

Фрагмент фасада центральной части ... 169

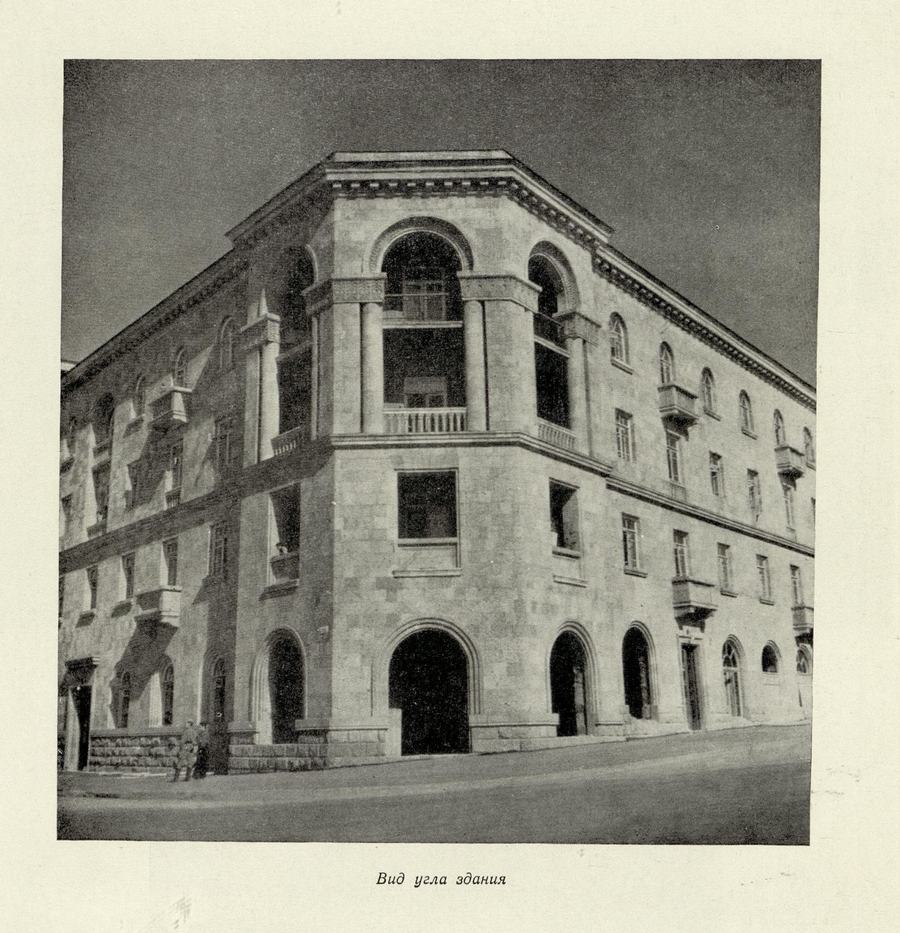

Вид угла здания ... 170

ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

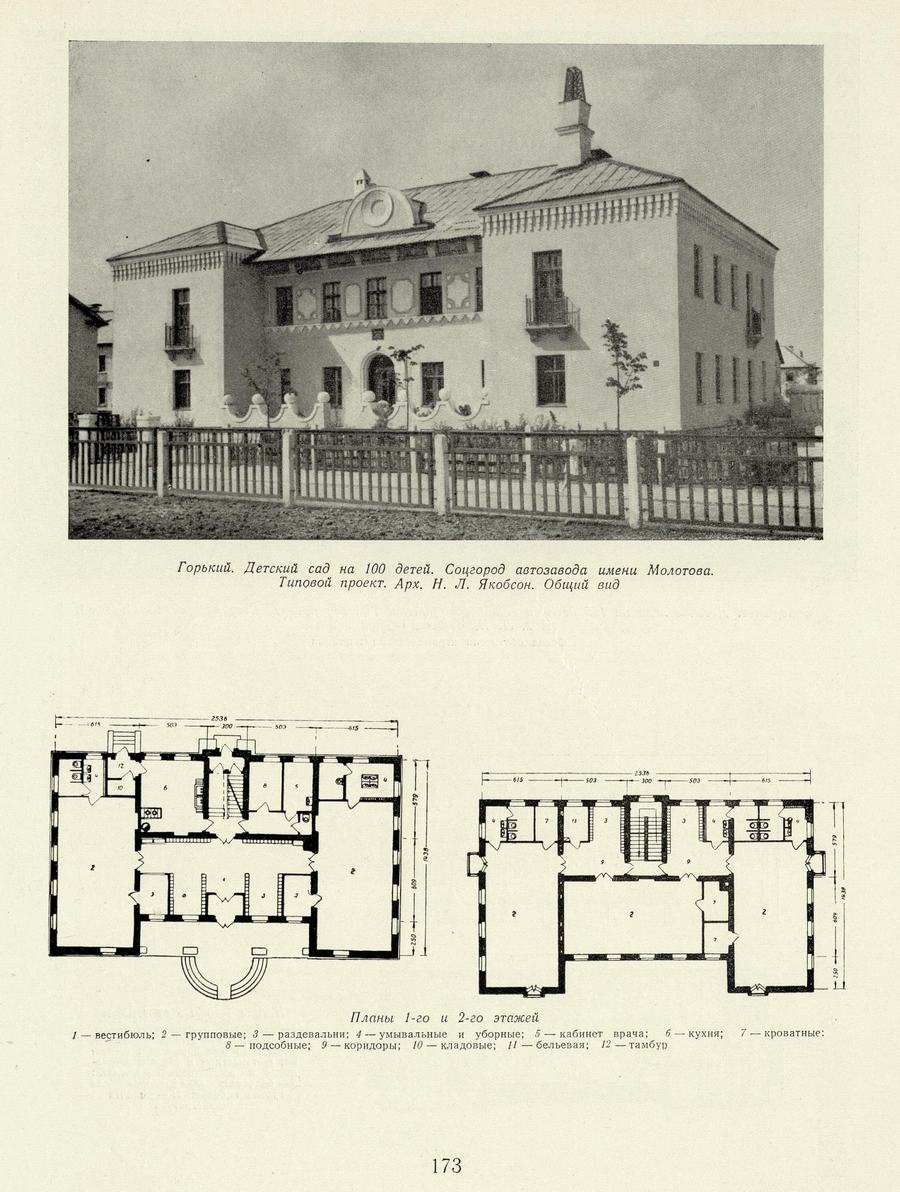

ГОРЬКИЙ. ДЕТСКИЙ САД НА 100 ДЕТЕЙ. Соцгород автозавода имени Молотова. Типовой проект. Арх Н. Л. Якобсон.

Общий вид ... 173

Планы 1-го и 2-го этажей ... 173

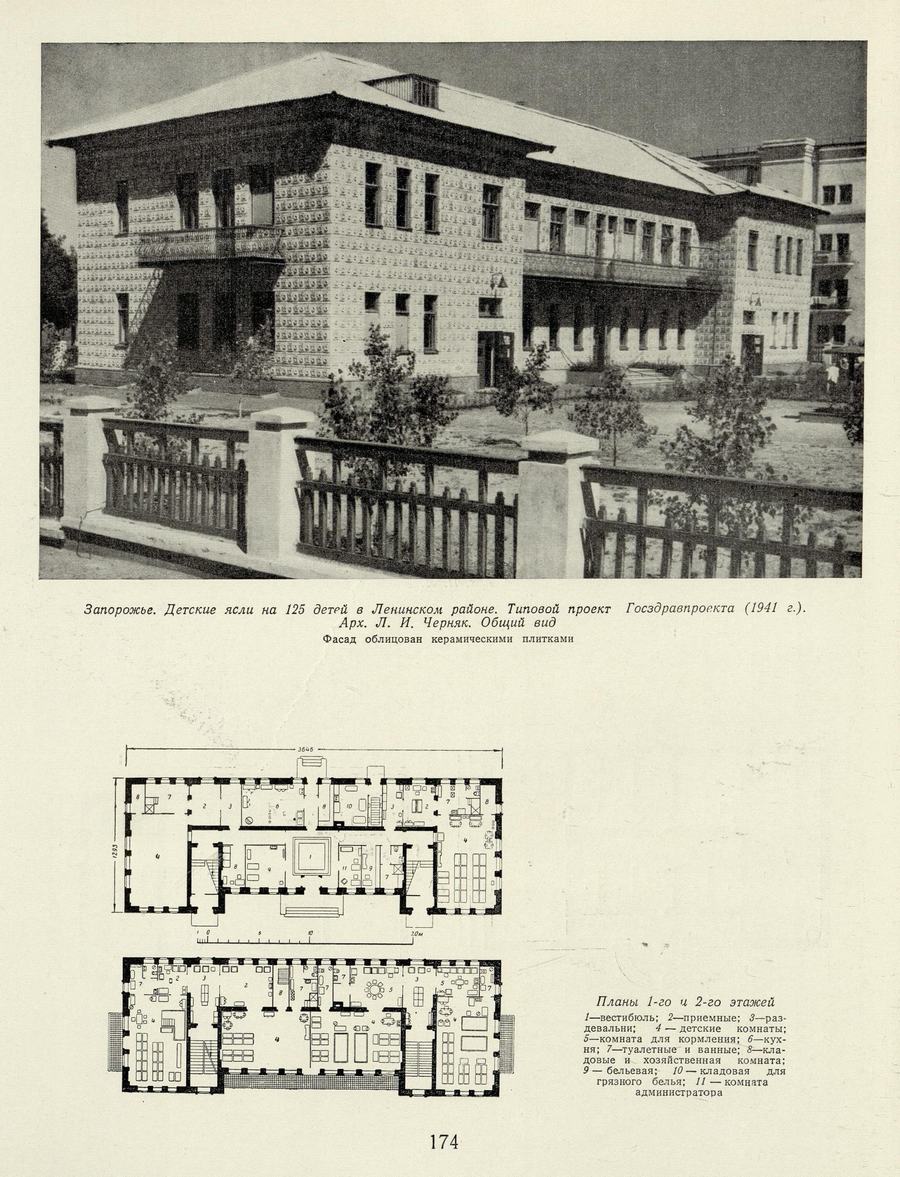

ЗАПОРОЖЬЕ. ДЕТСКИЕ ЯСЛИ НА 125 ДЕТЕЙ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ. Типовой проект Госздравпроекта (1941 г.). Арх. Л. И. Черняк

Общий вид ... 174

Планы 1-го и 2-го этажей ... 174

ВАТУТЕНКИ, Московская область. ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА СССР. Арх. Н. А. Прохоренков, соавторы архитекторы Н. Д. Пузанкова и Г. С. Мещерин. II премия на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Клуб-столовая. Общий вид ... 175

План клуба-столовой ... 175

Веранда столовой ... 176

Площадка пионерской линейки ... 176

Торцовый фасад ... 177

Спальный корпус на 30—35 человек ... 177

Деталь фронтона клуба-столовой ... 178

ДОМА ОТДЫХА, ЗДРАВНИЦЫ

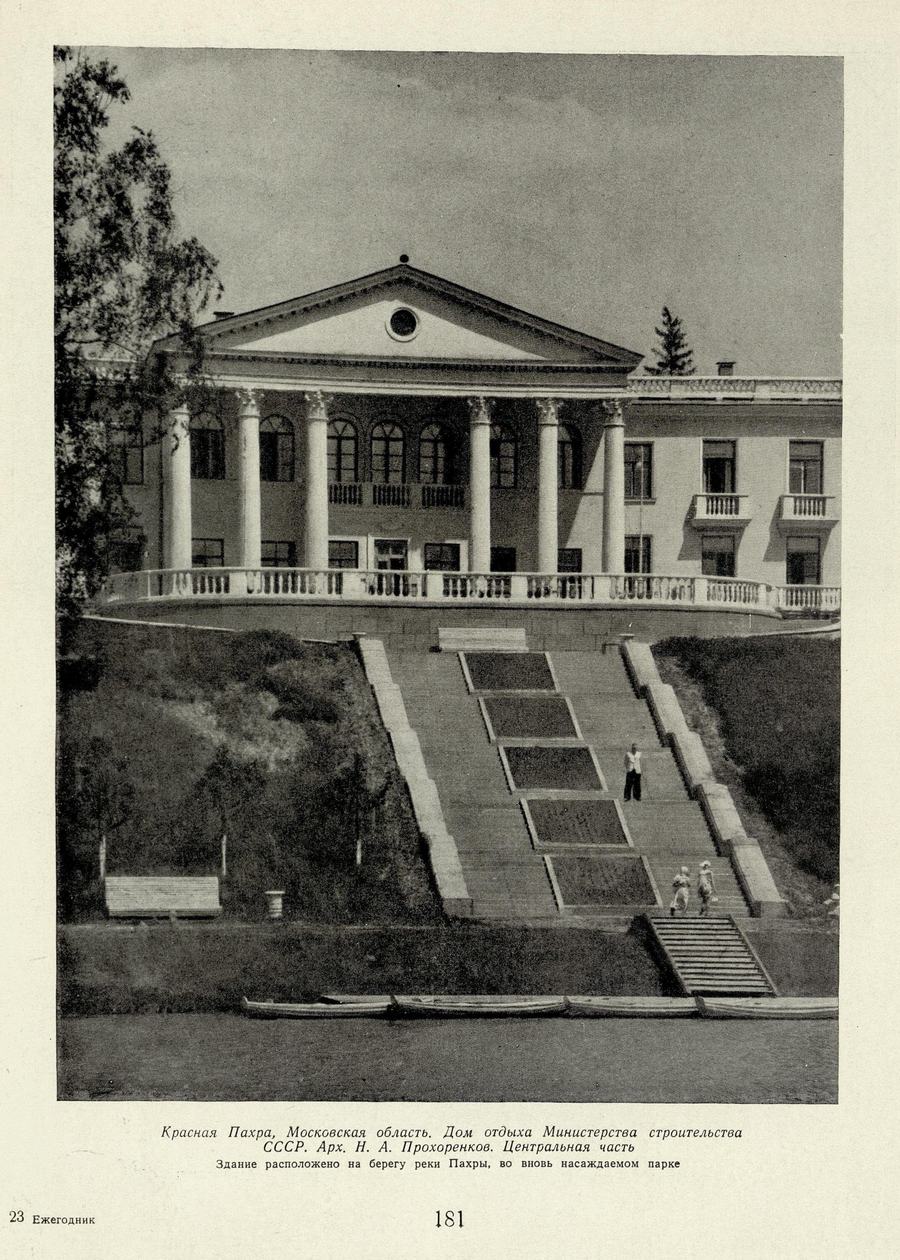

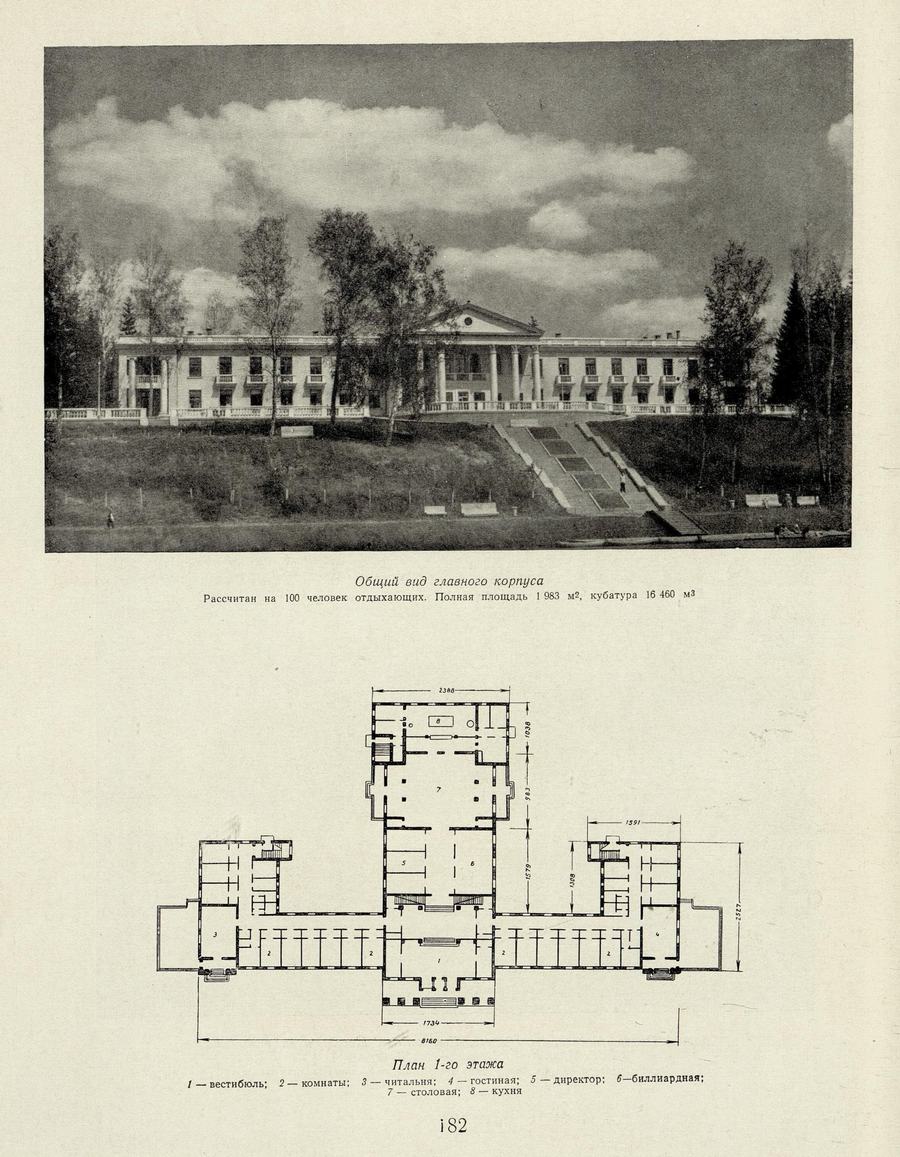

КРАСНАЯ ПАХРА, Московская область. ДОМ ОТДЫХА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА СССР. Арх. Н. А. Прохоренков.

Центральная часть ... 181

Общий вид главного корпуса ... 182

План 1-го этажа ... 182

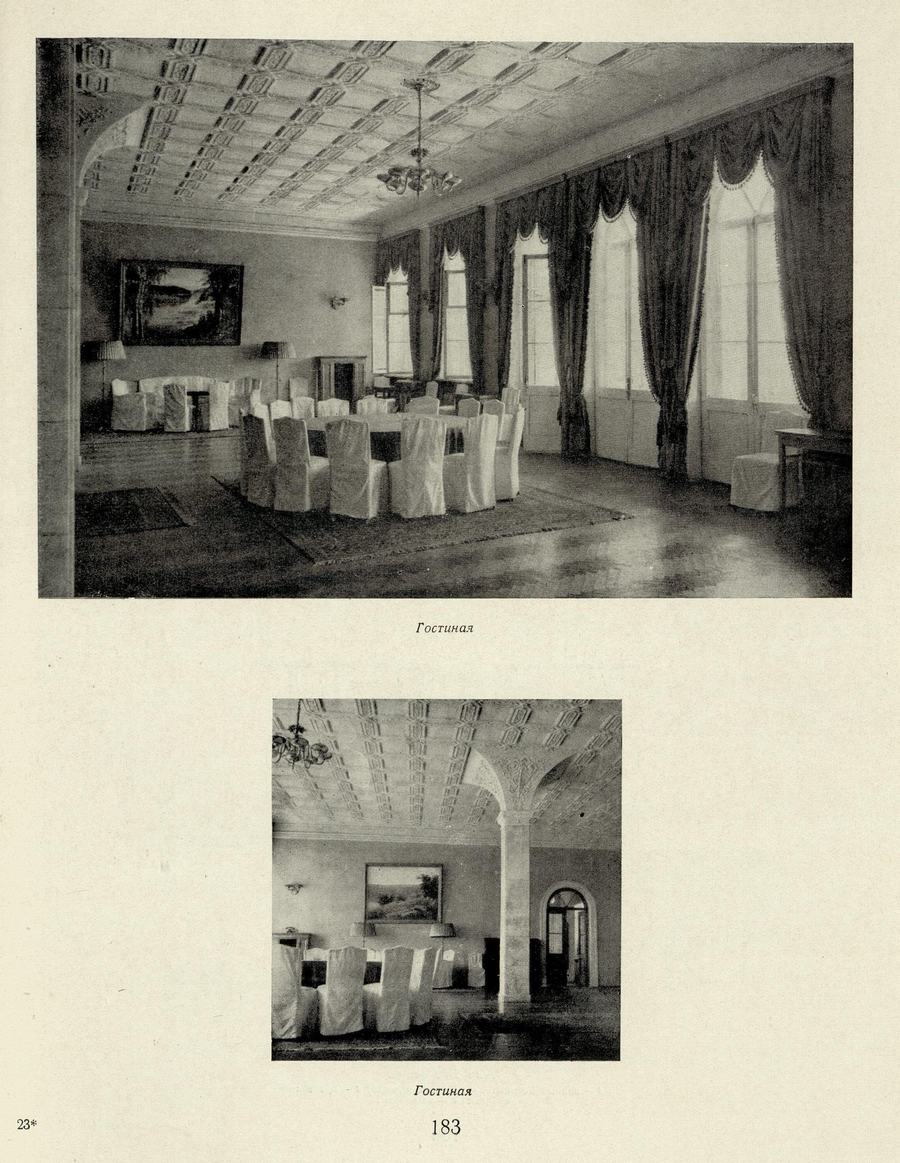

Гостиная ... 183

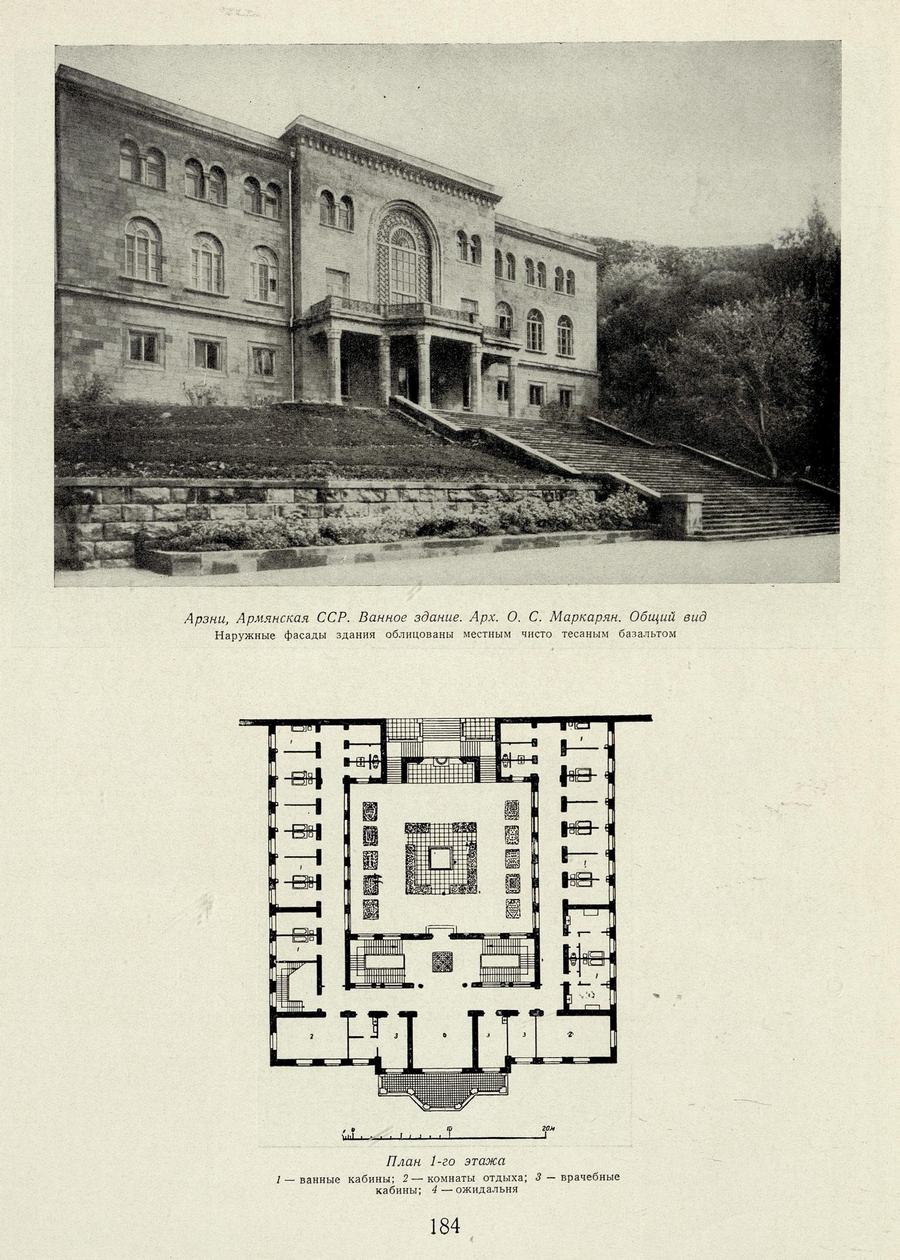

АР3НИ, Армянская ССР. ВАННОЕ ЗДАНИЕ. Арх. О. С. Маркарян.

Общий вид ... 184

План 1-го этажа ... 184

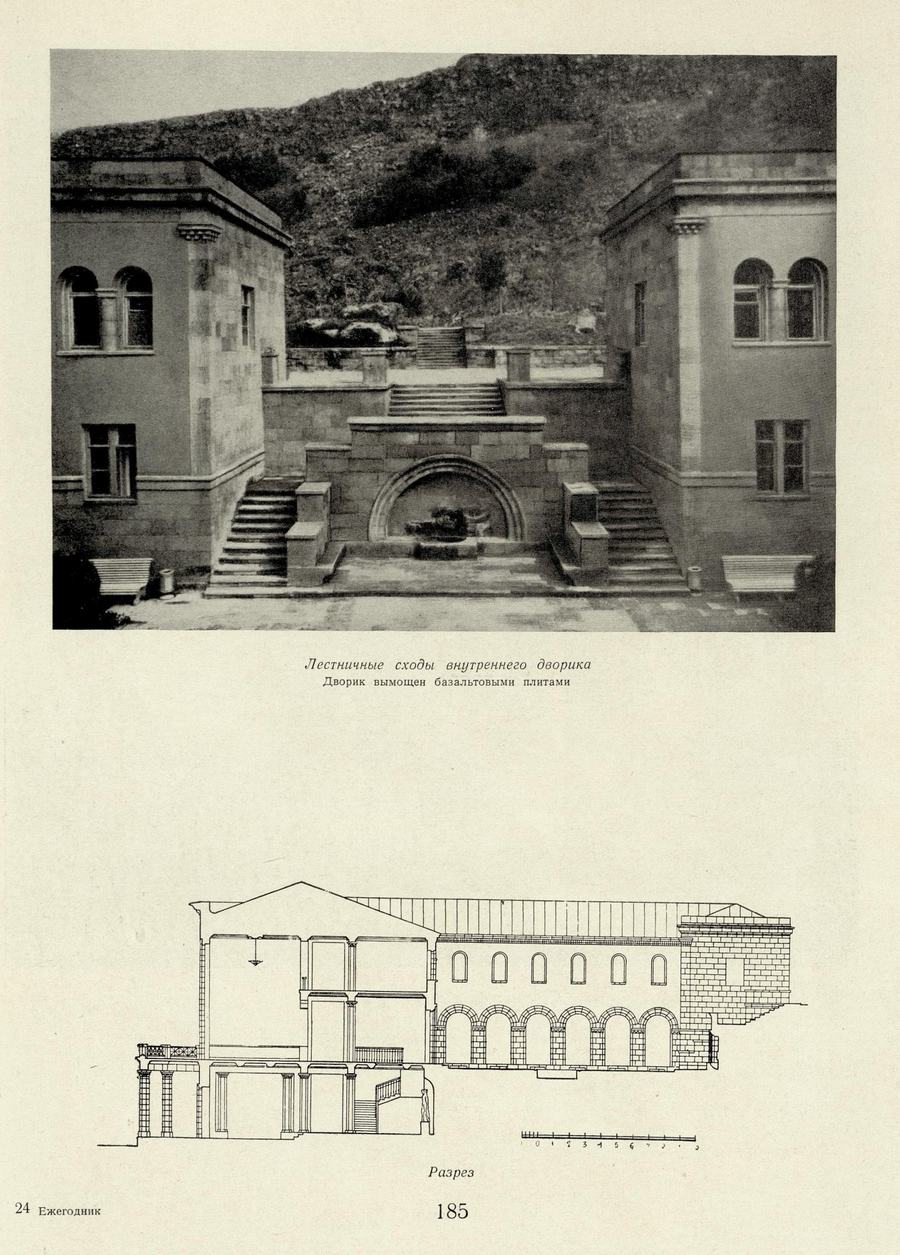

Лестница внутреннего дворика ... 185

Разрез ... 185

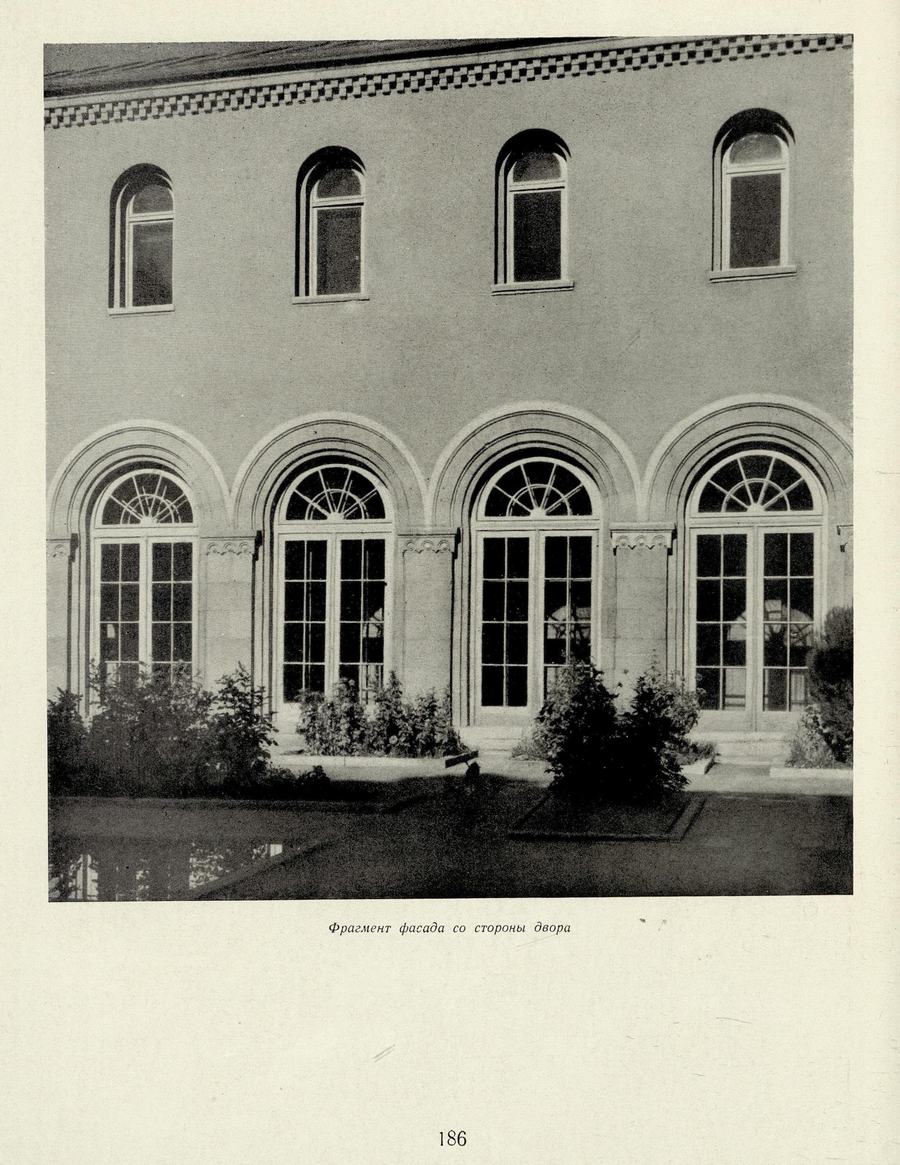

Фрагмент фасада со стороны двора ... 186

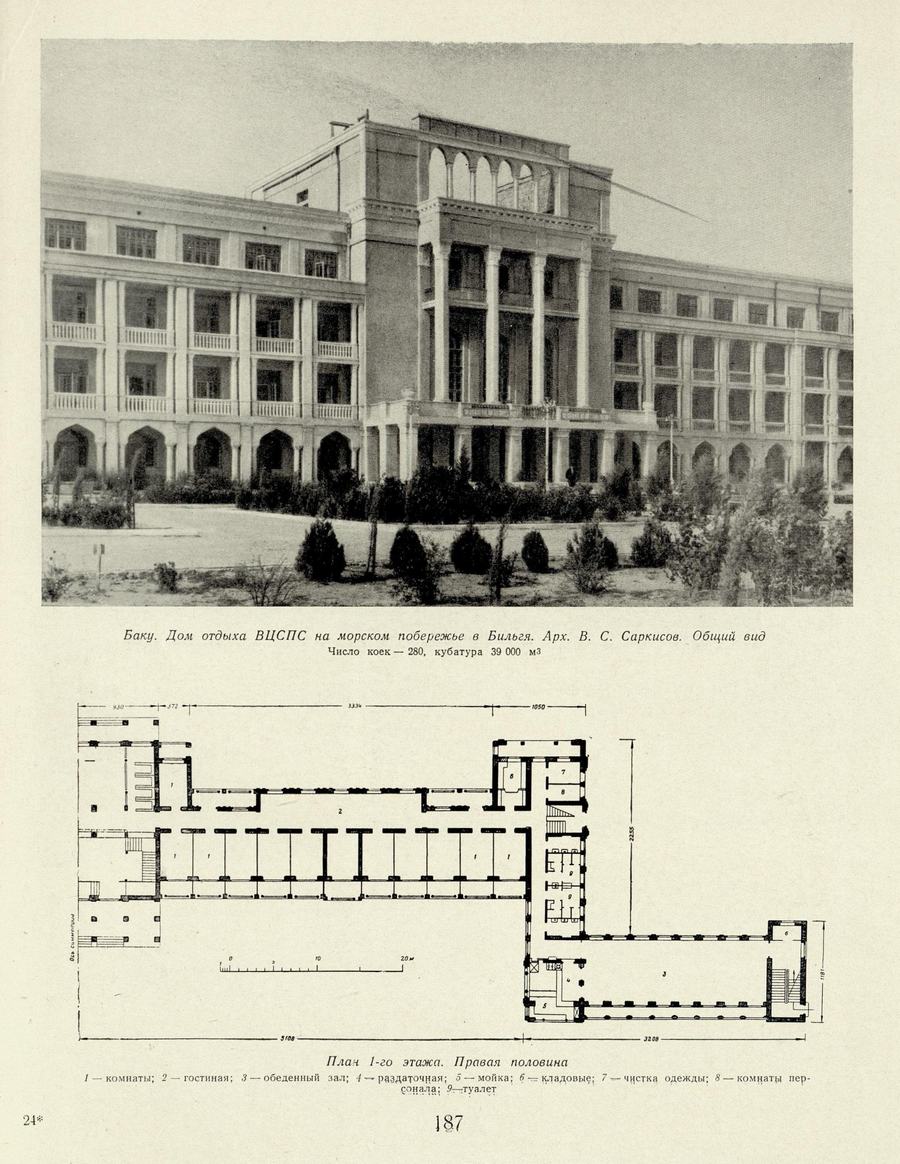

БАКУ. ДОМ ОТДЫХА ВЦСПС НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ В БИЛЬГЯ. Арх. В. С. Саркисов.

Общий вид ... 187

План 1-го этажа (правая половина) ... 187

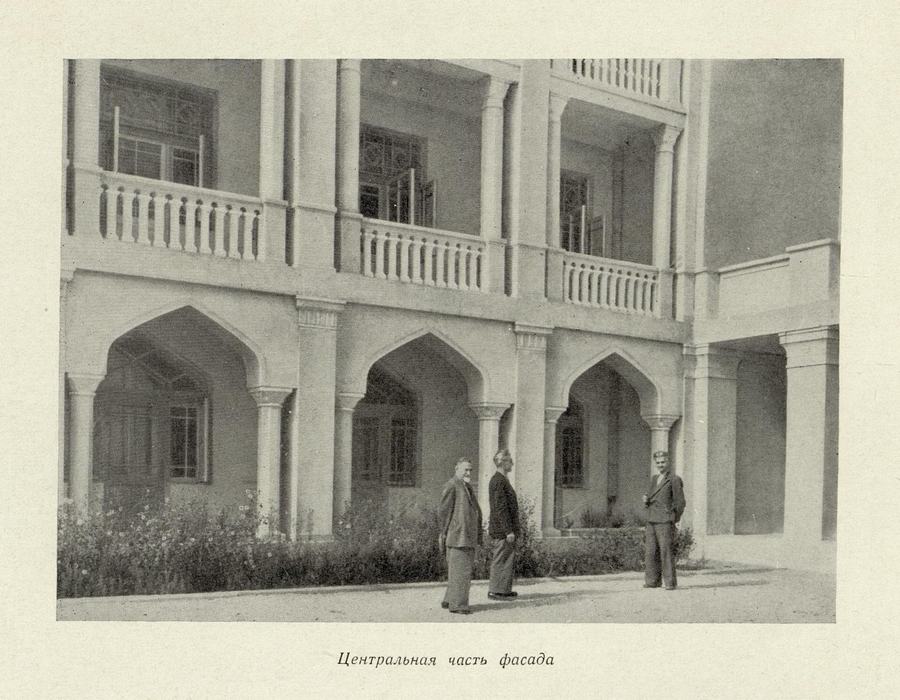

Центральная часть фасада ... 188

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

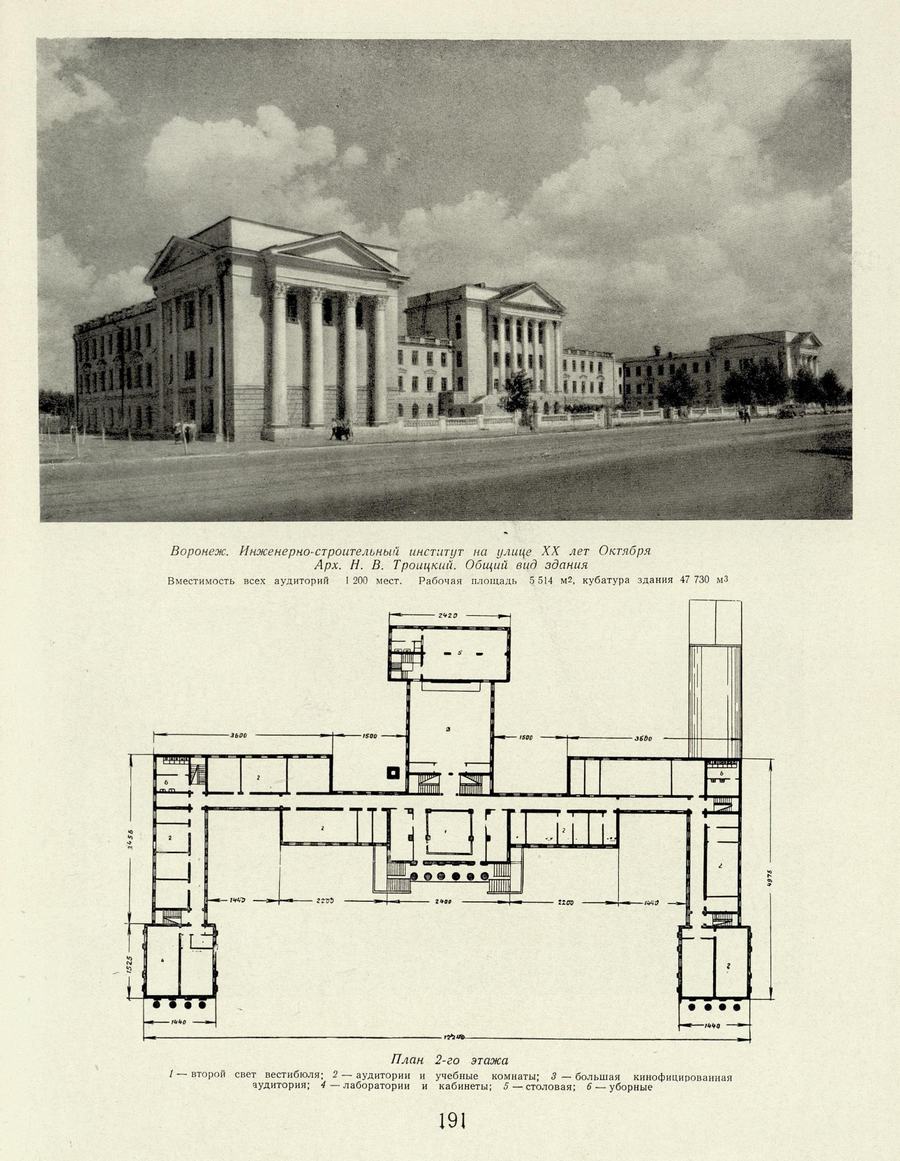

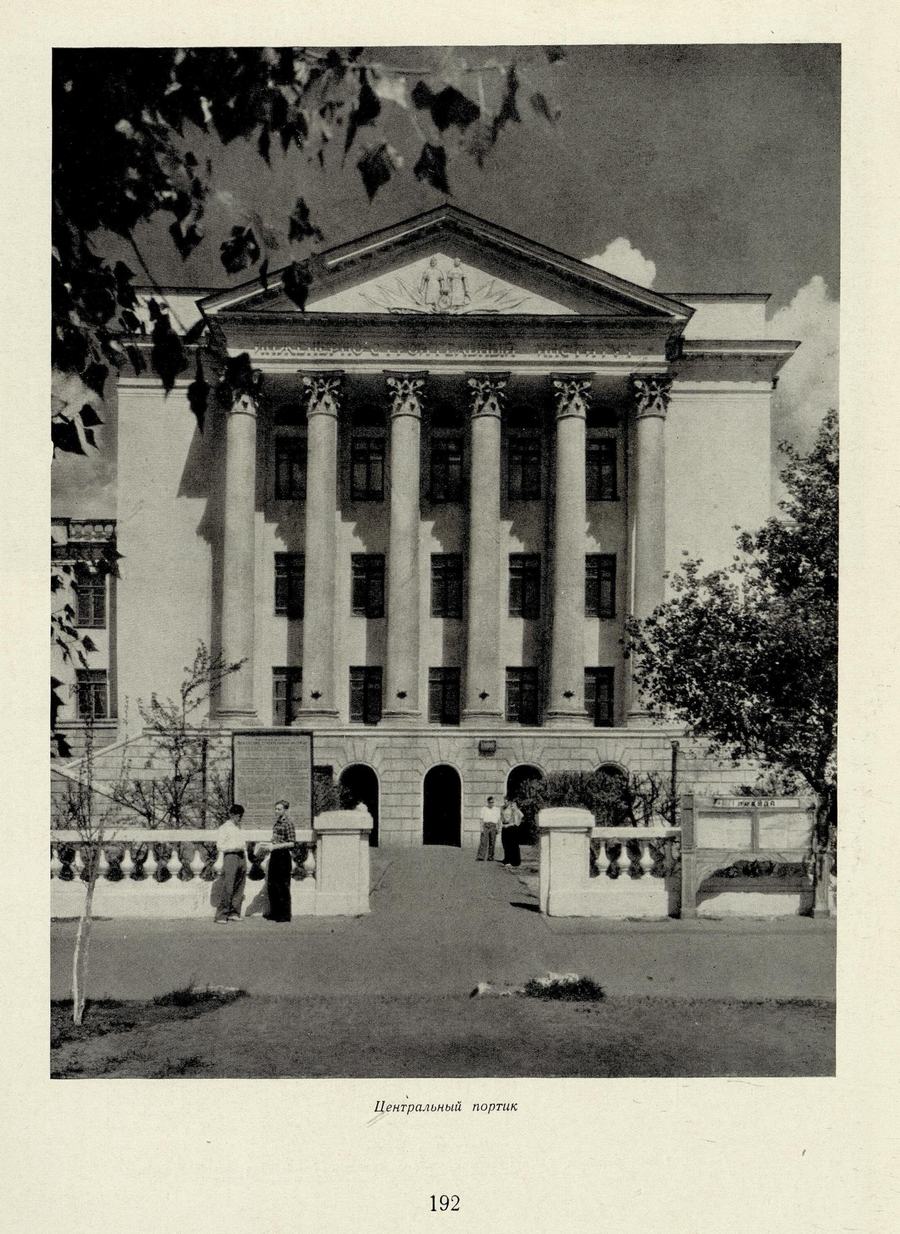

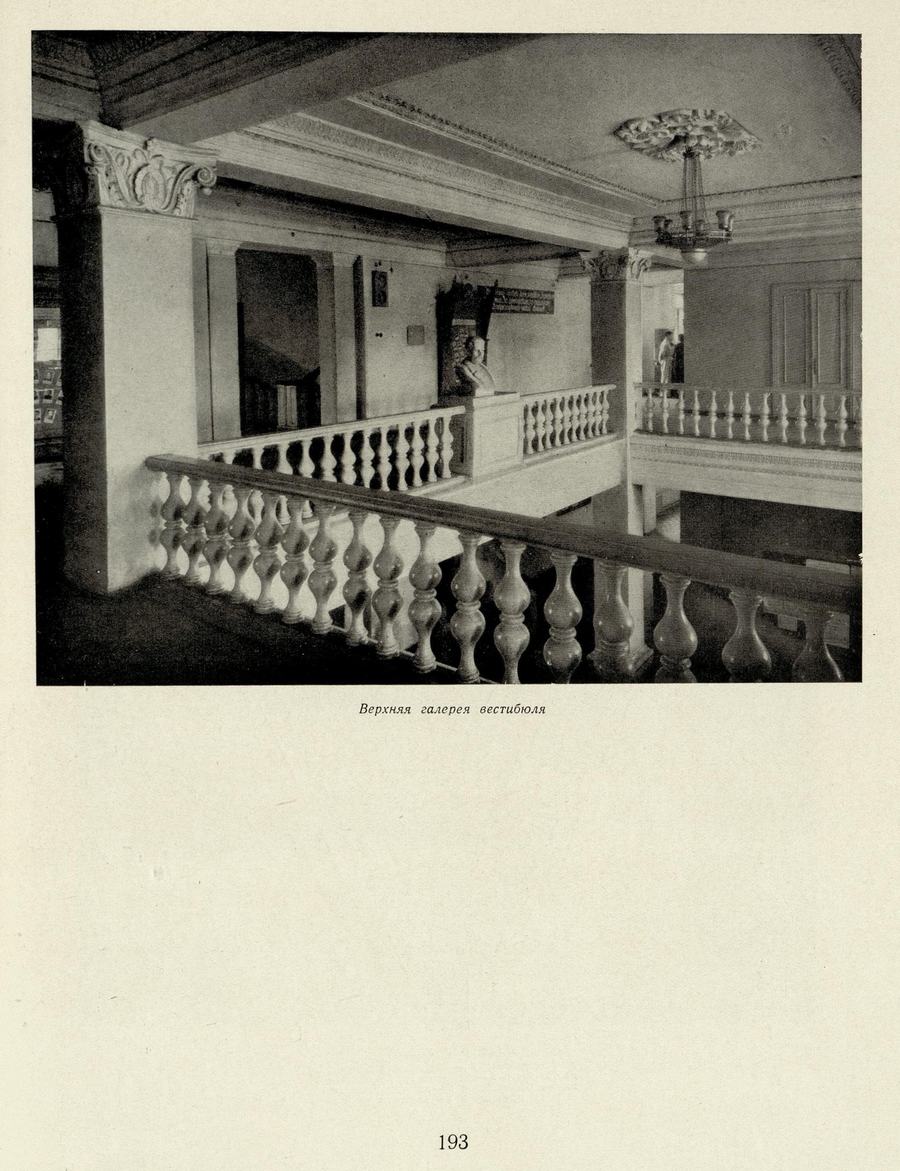

ВОРОНЕЖ. ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НА УЛИЦЕ ХХ-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ. Арх. Н. В. Троицкий.

Общий вид ... 191

План 2-го этажа ... 191

Верхняя галерея вестибюля ... 192

Центральный портик ... 193

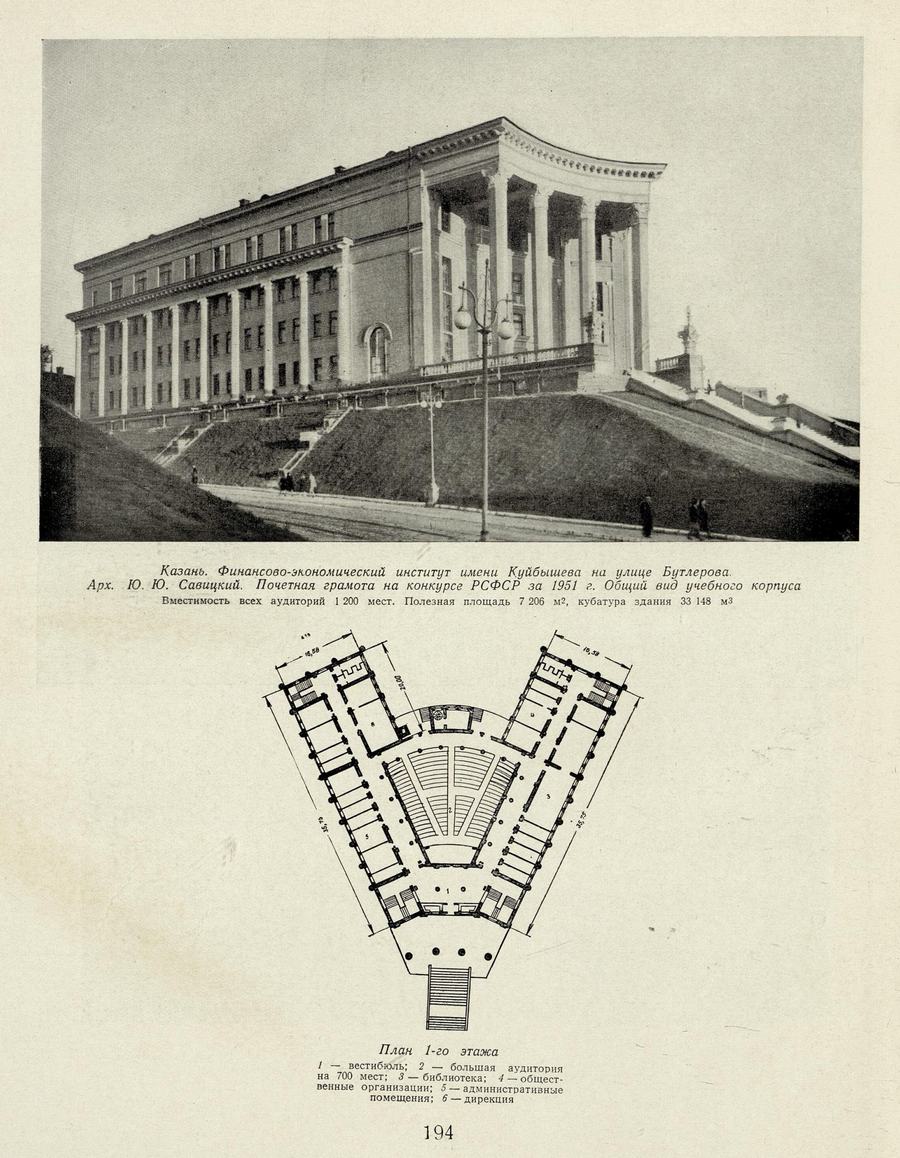

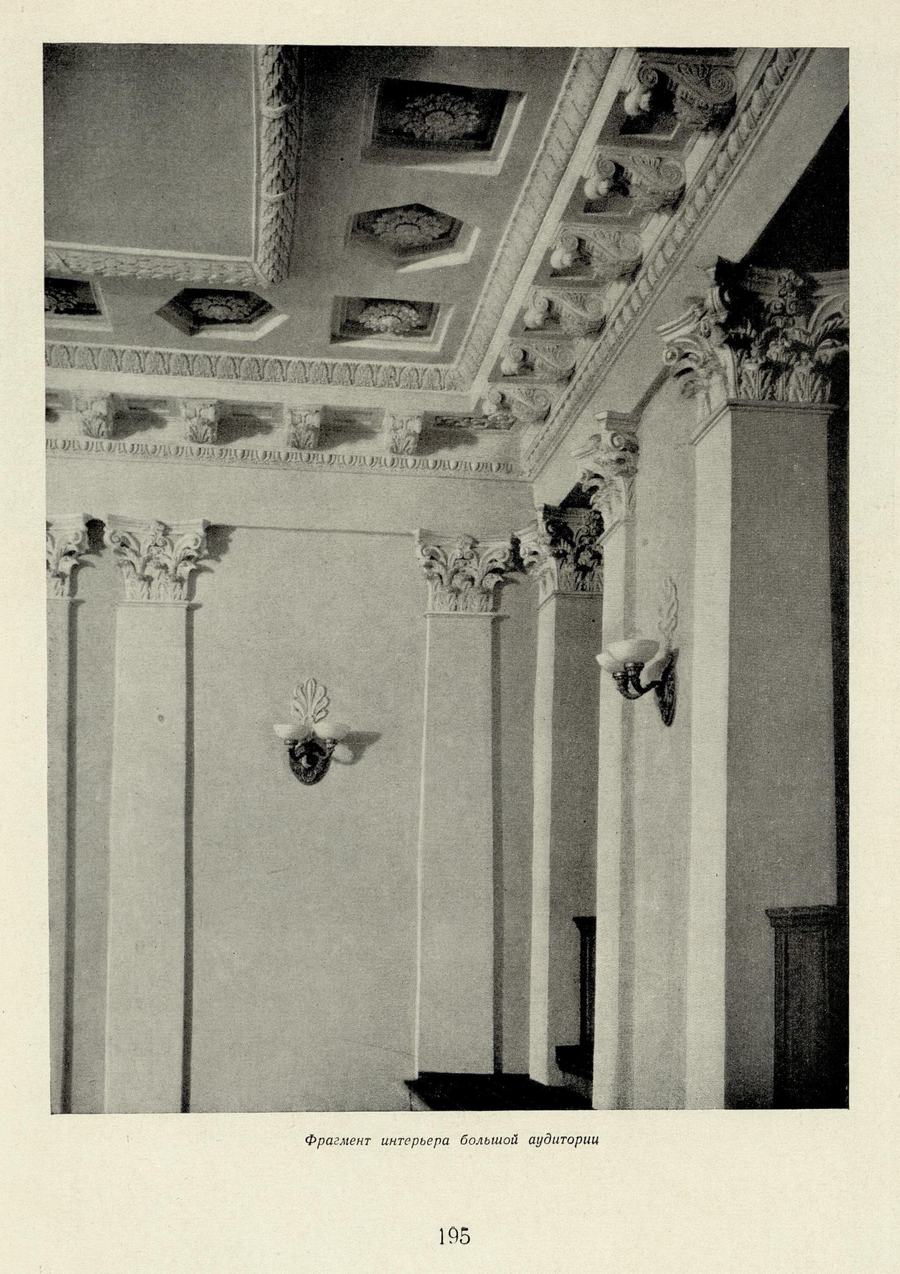

КАЗАНЬ. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА НА УЛИЦЕ БУТЛЕРОВА. Арх. Ю. Ю. Савицкий. Почетная грамота на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Общий вид учебного корпуса ... 194

План 1-го этажа ... 194

Фрагмент интерьера большой аудитории ... 195

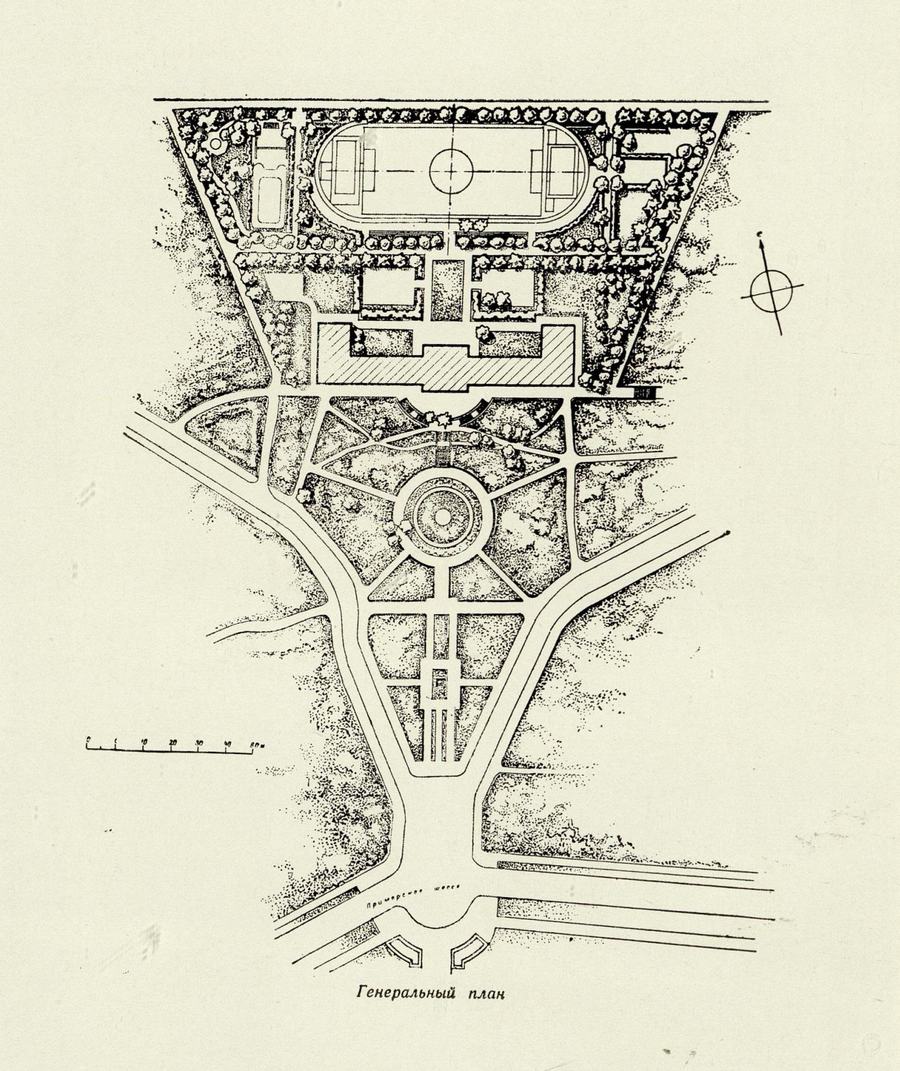

3ЕЛЕНОГОРСК, Ленинградская область. ШКОЛА НА 880 УЧАЩИХСЯ. Арх. А. А. Афонченко. III премия на конкурсе РСФСР за 1951 г. (группа Б).

Общий вид ... 196

План 1-го этажа ... 196

Центральная часть фасада ... 197

Генеральный план ... 198

ТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ, КЛУБЫ

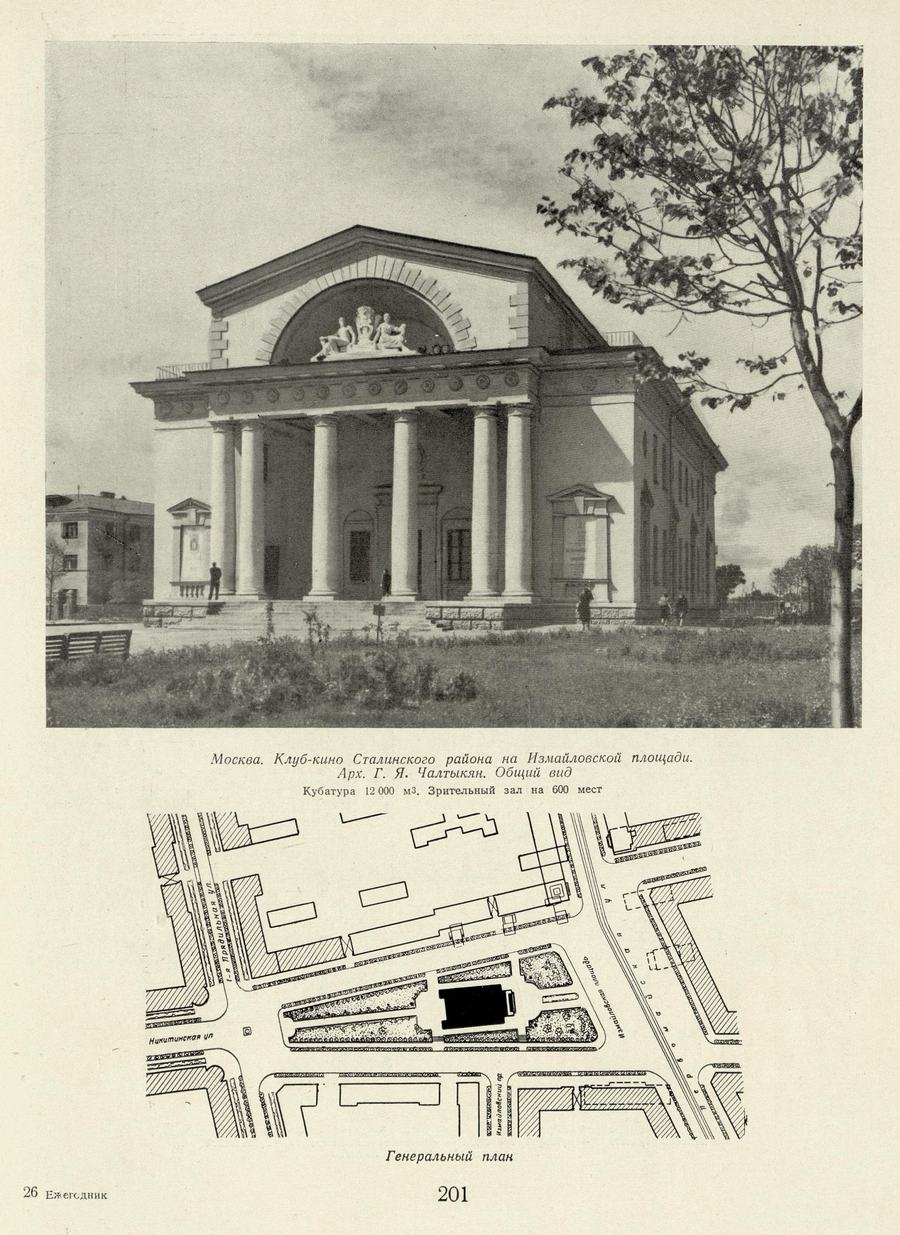

МОСКВА. КЛУБ-КИНО СТАЛИНСКОГО РАЙОНА НА ИЗМАЙЛОВСКОЙ ПЛОЩАДИ. Арх. Г. Я. Чалтыкян.

Общий вид ... 201

Генеральный план ... 201

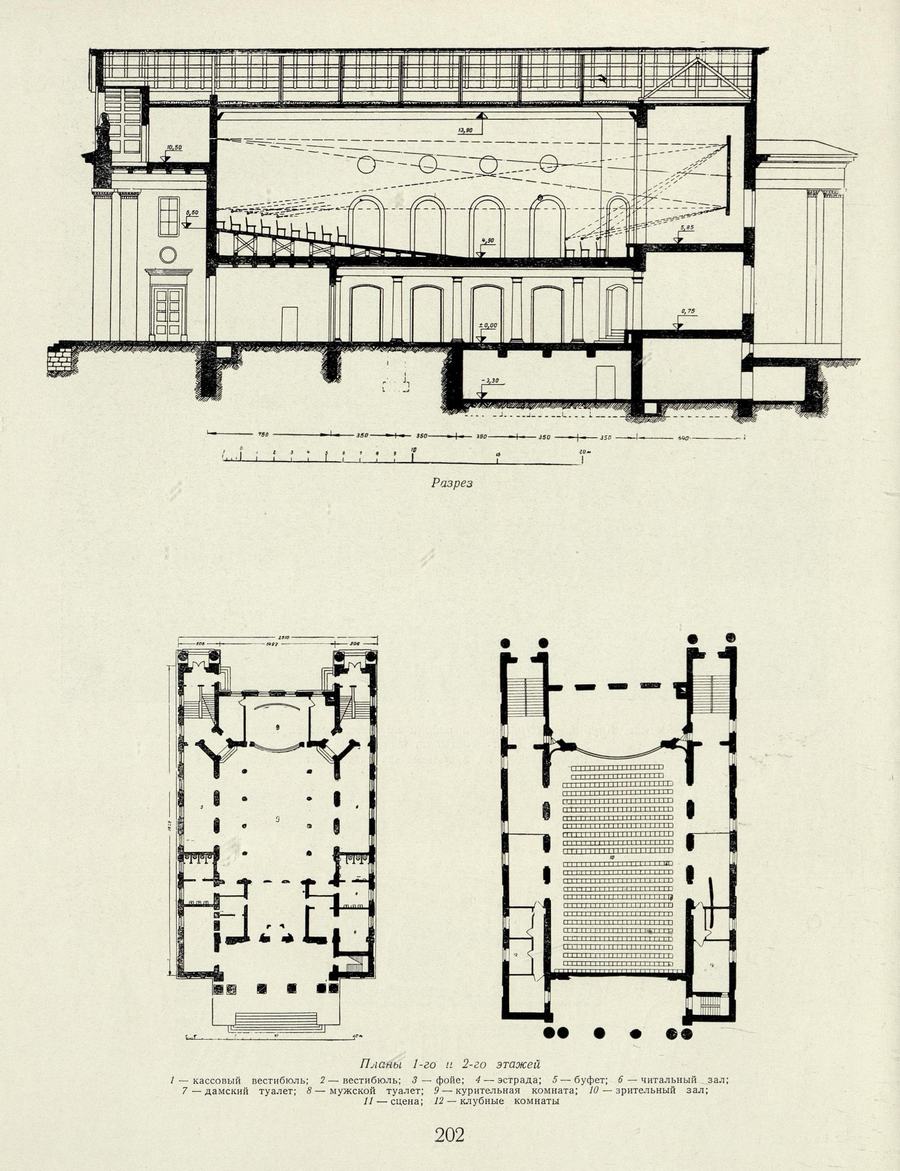

Разрез ... 202

План 1-го и 2-го этажей ... 202

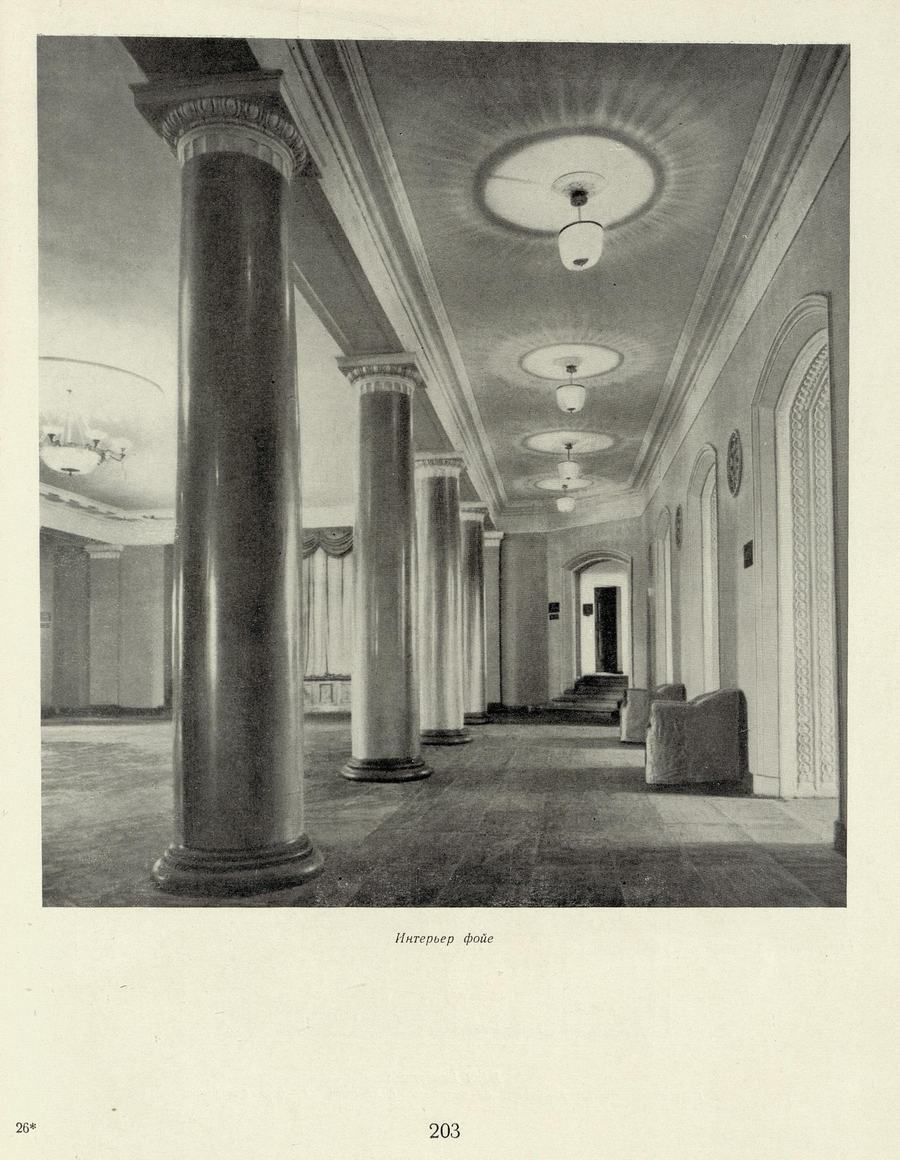

Интерьер фойе ... 203

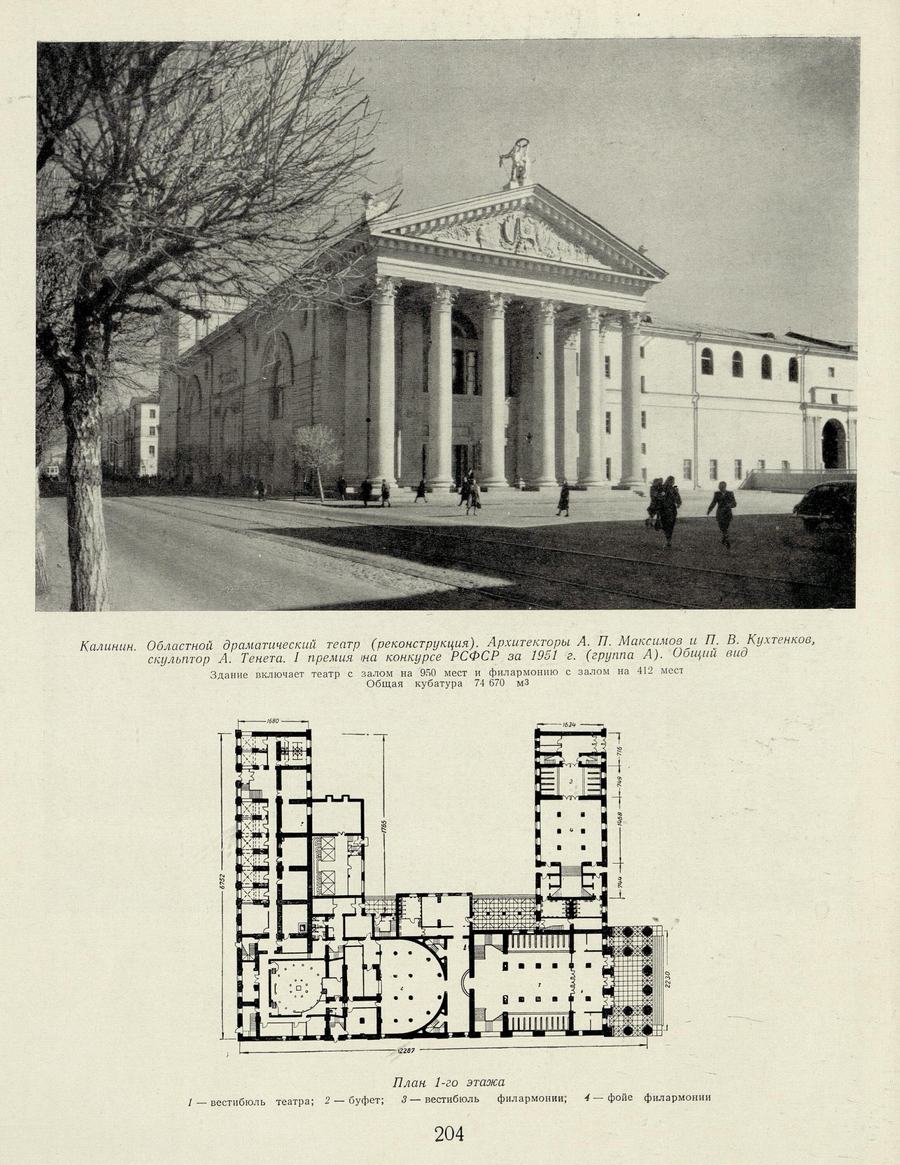

КАЛИНИН. ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (реконструкция). Архитекторы А. П. Максимов и П. В. Кухтенков, скульптор А. Тенета. I премия на конкурсе РСФСР за 1951 г. (группа А).

Общий вид ... 204

План 1-го этажа ... 204

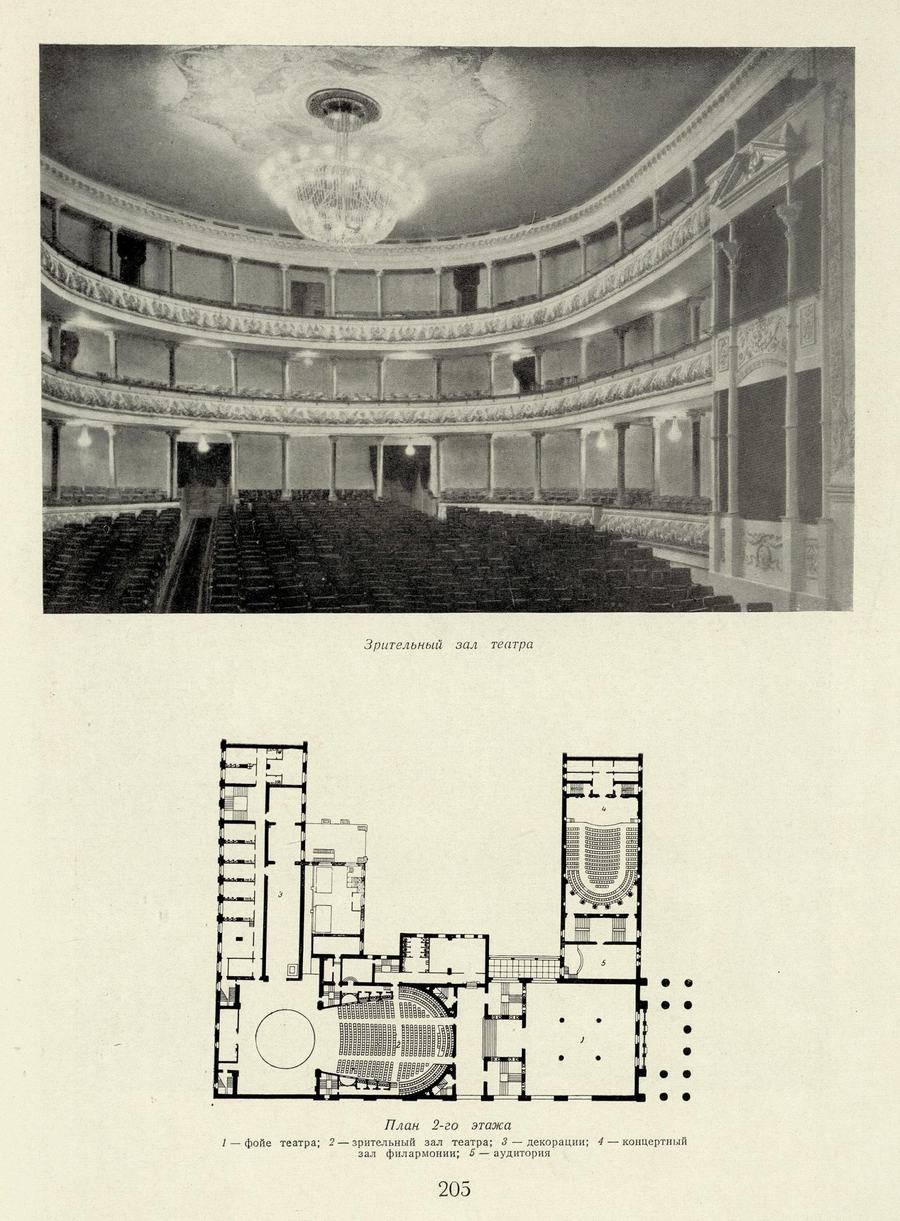

Зрительный зал театра ... 205

План 2-го этажа ... 205

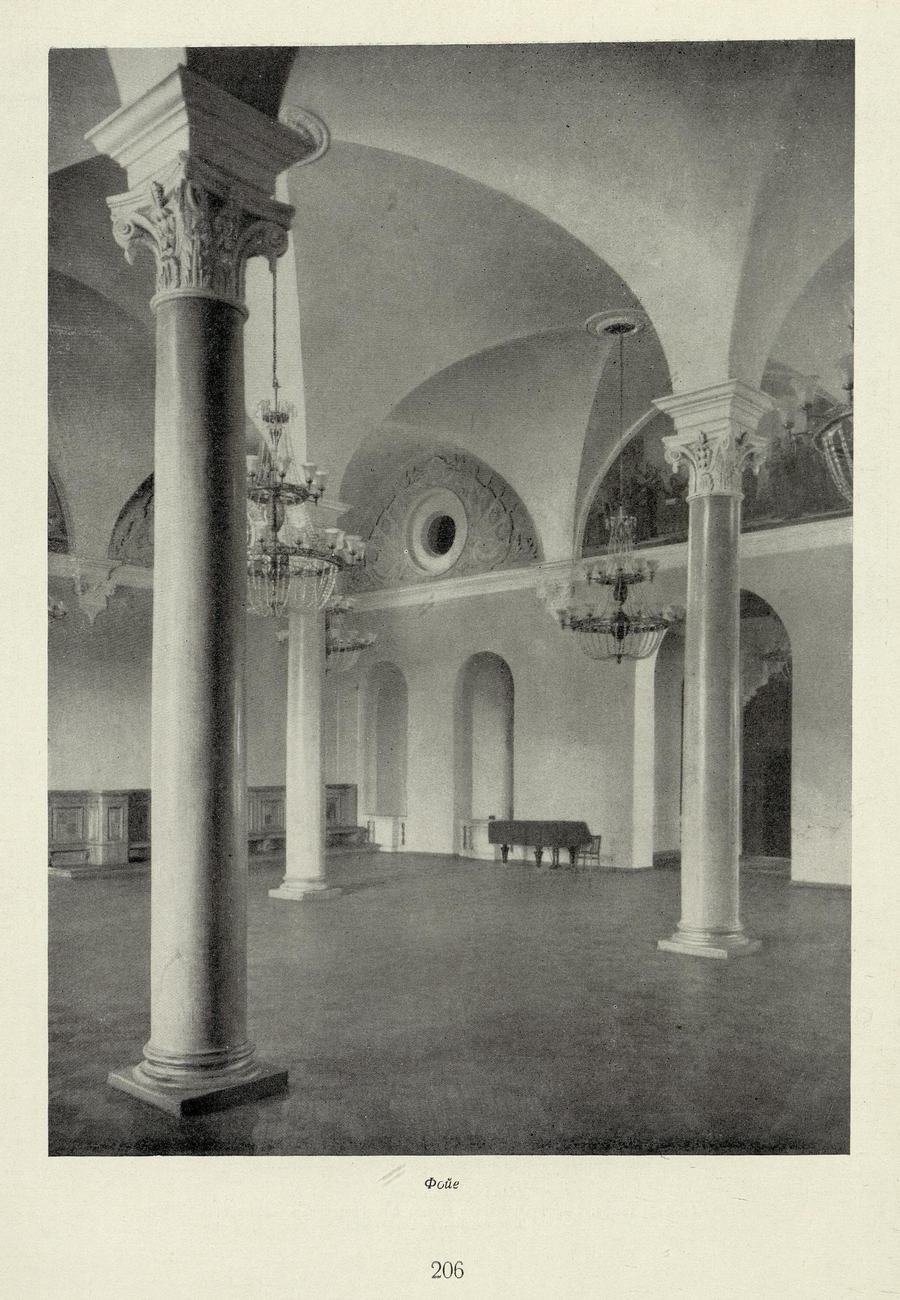

Фойе ... 206

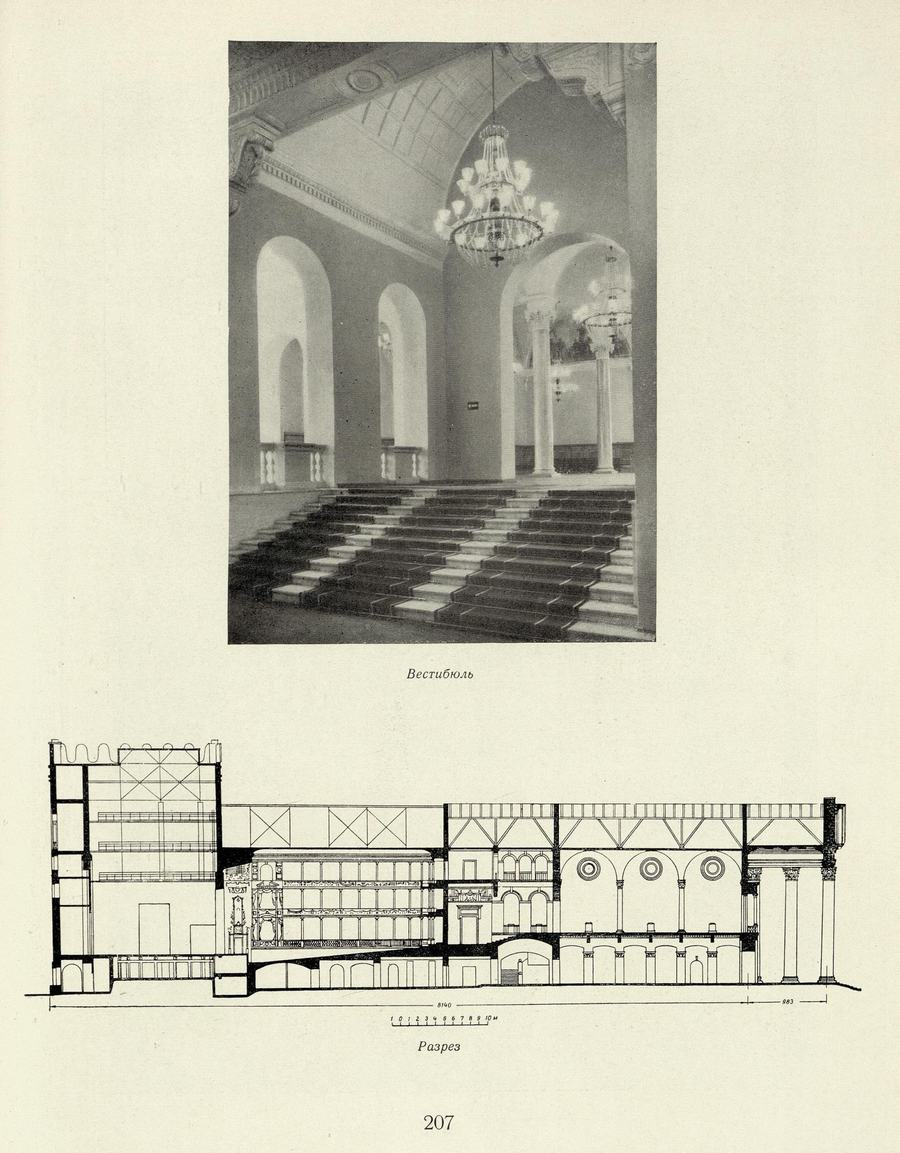

Вестибюль ... 207

Разрез ... 207

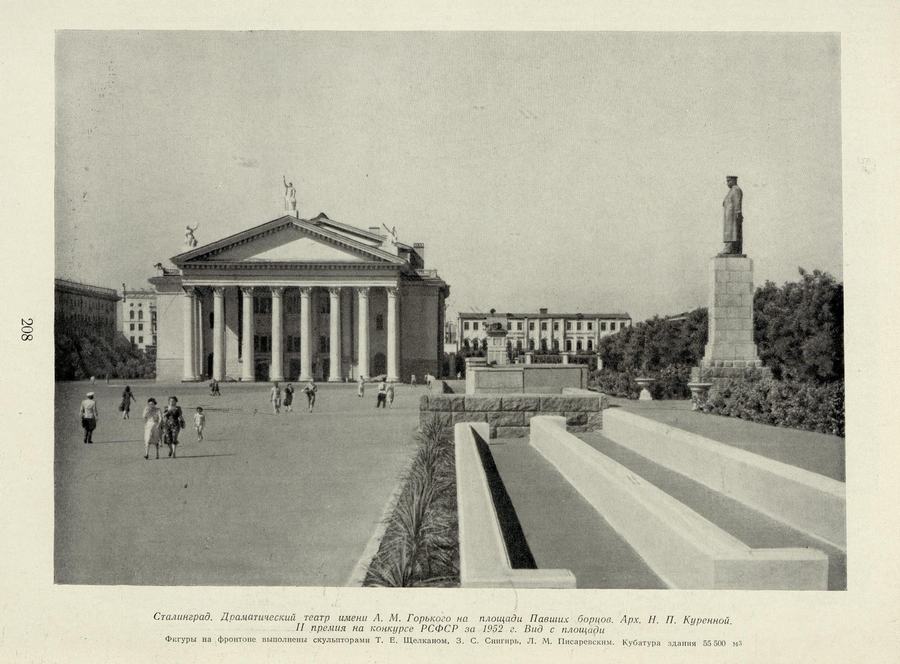

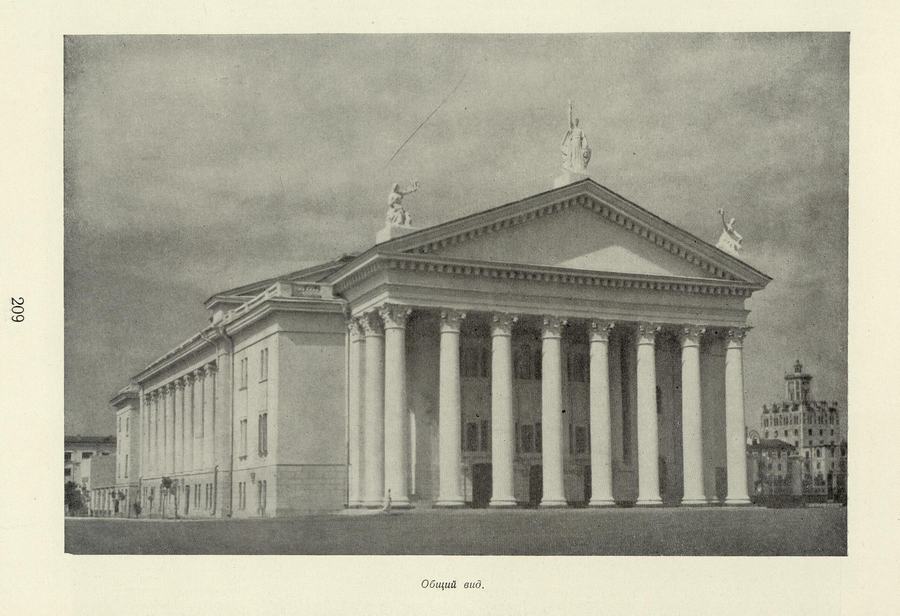

СТАЛИНГРАД. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО НА ПЛОЩАДИ ПАВШИХ БОРЦОВ. Арх. Н. П. Куренной. II премия на конкурсе РСФСР за 1952 г.

Вид с площади ... 208

Общий вид ... 209

Центральное фойе ... 210

Интерьер зрительного зала ... 211

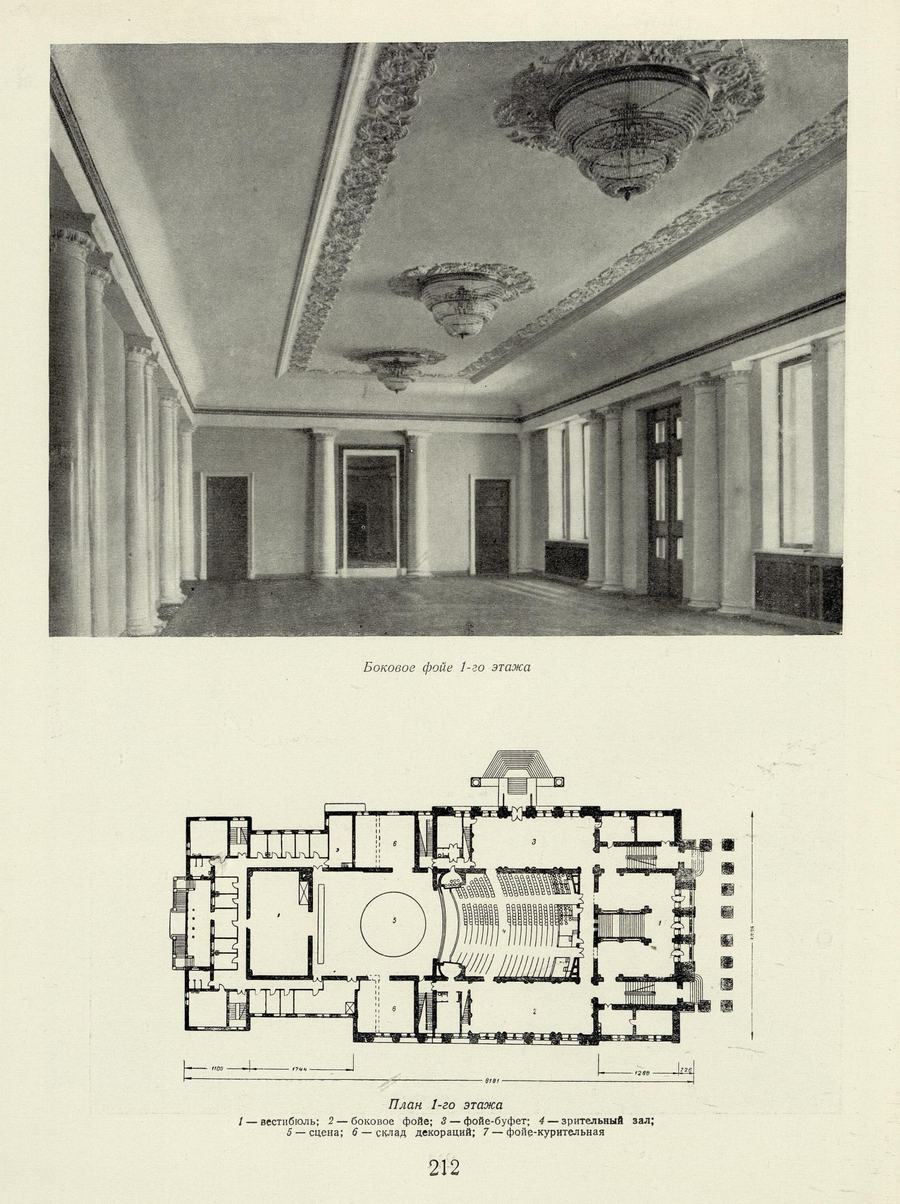

Боковое фойе 1-го этажа ... 212

План 1-го этажа ... 212

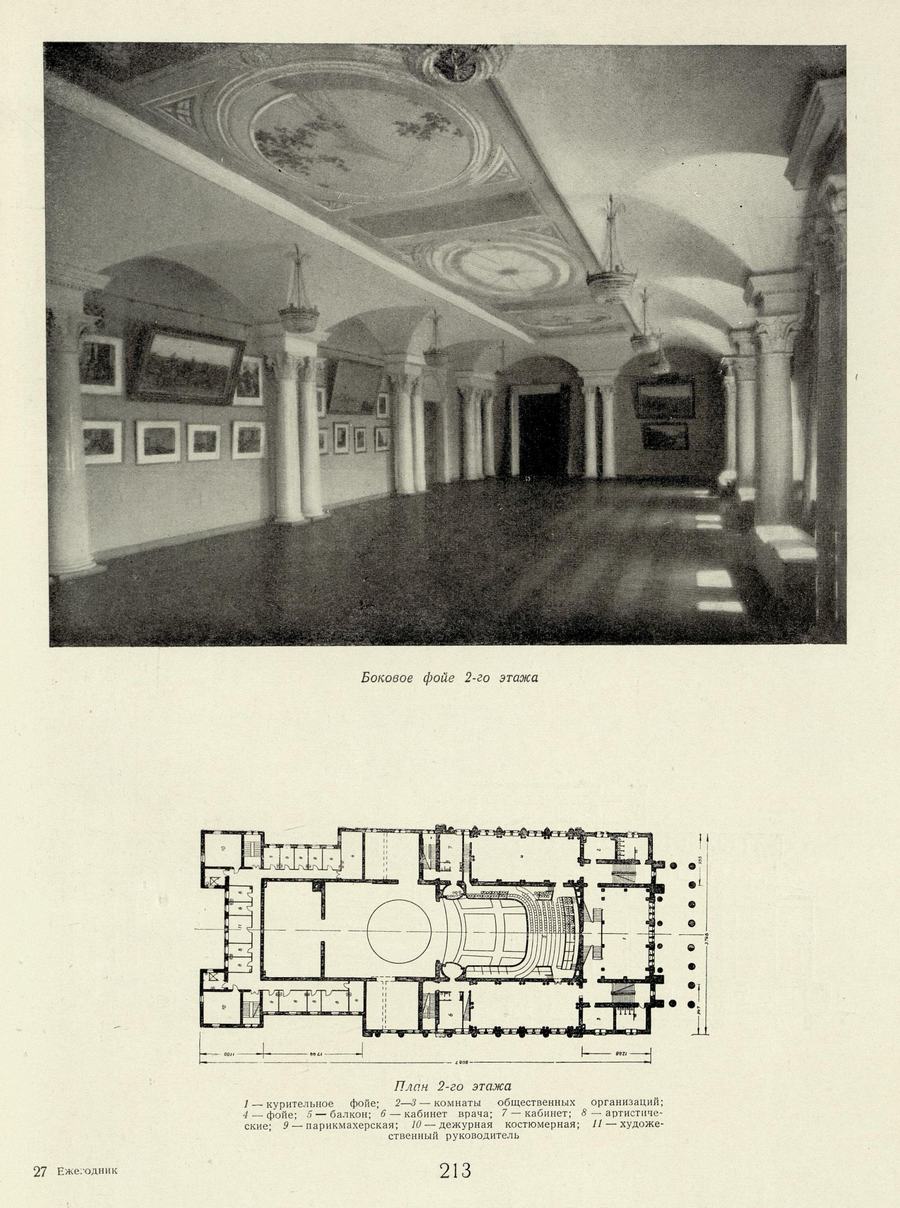

Боковое фойе 2-го этажа ... 213

План 2-го этажа ... 213

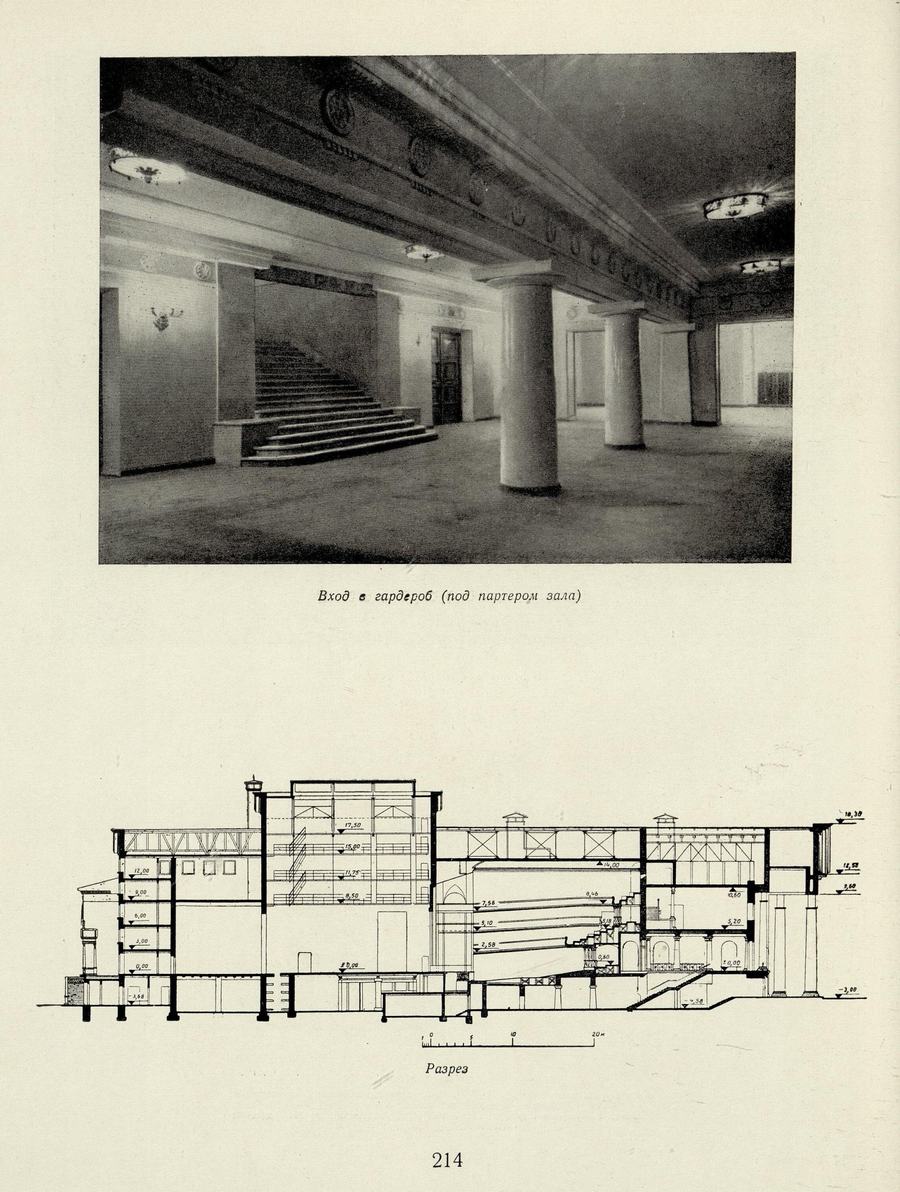

Вход в гардероб (под партером зала) ... 214

Разрез ... 214

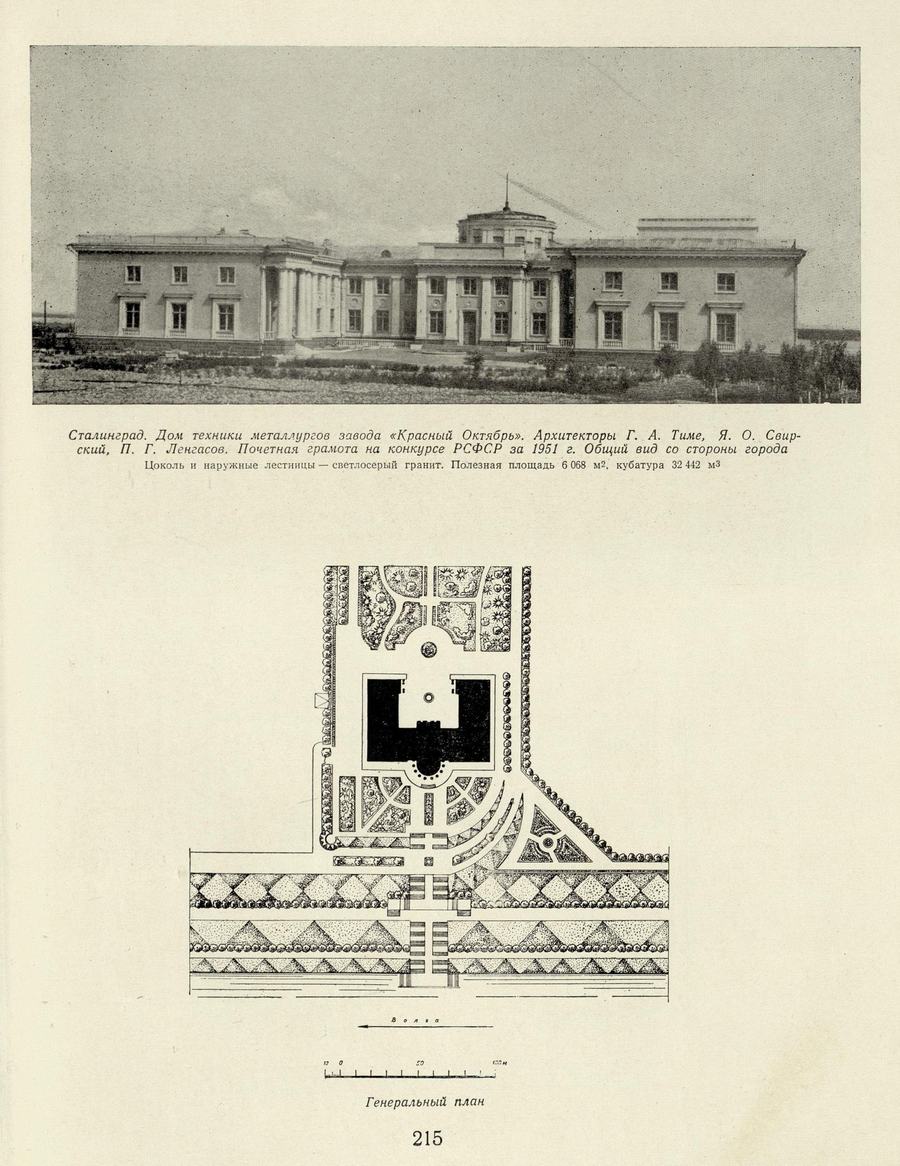

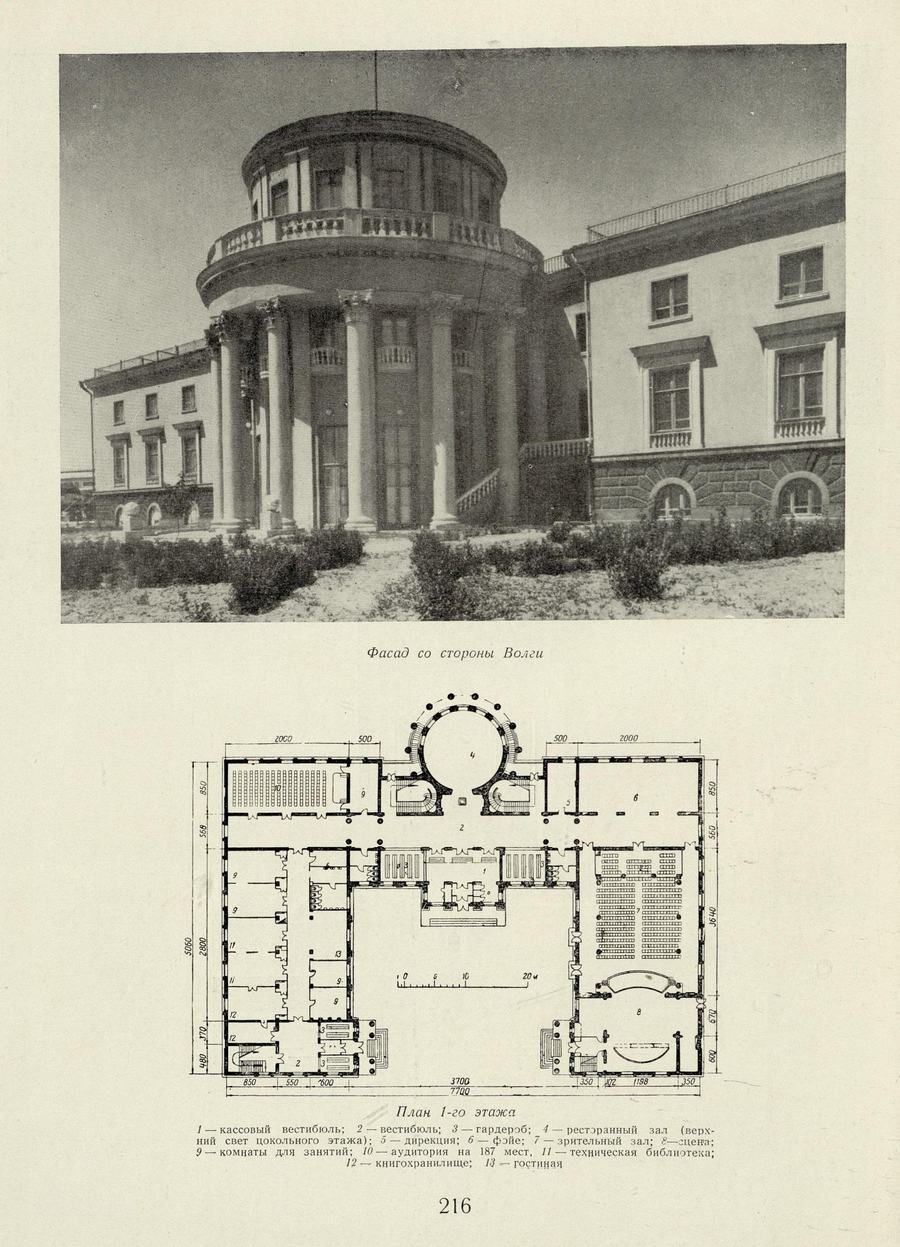

СТАЛИНГРАД. ДОМ ТЕХНИКИ МЕТАЛЛУРГОВ ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ». Архитекторы Г. А. Тиме, Я. О. Свирский, П. Г. Ленгасов. Почетная грамота на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Общий вид со стороны города ... 215

Генеральный план ... 215

Фасад со стороны Волги ... 216

План 1-го этажа ... 216

Фрагмент центральной части фасада ... 217

План 2-го этажа ... 217

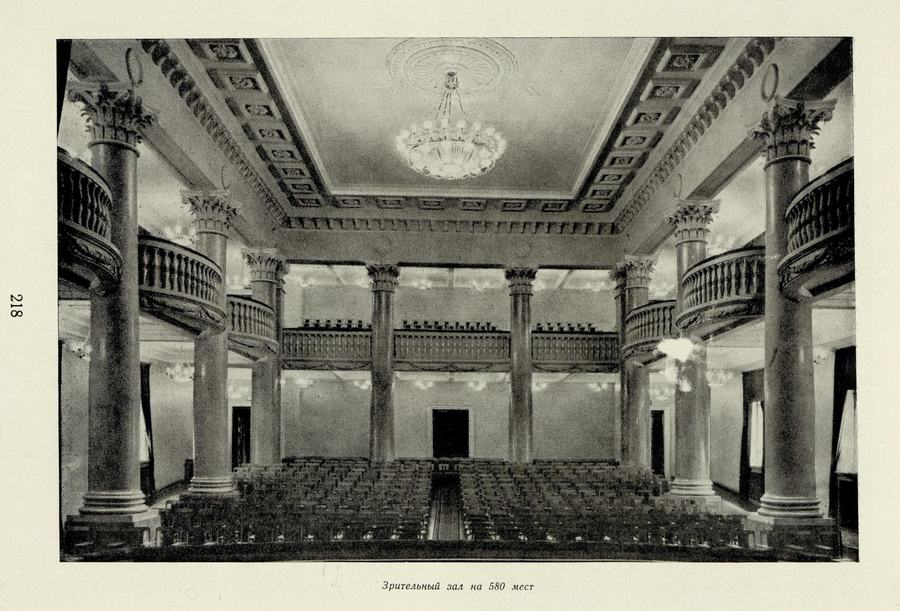

Зрительный зал ... 218

Гостиная ... 219

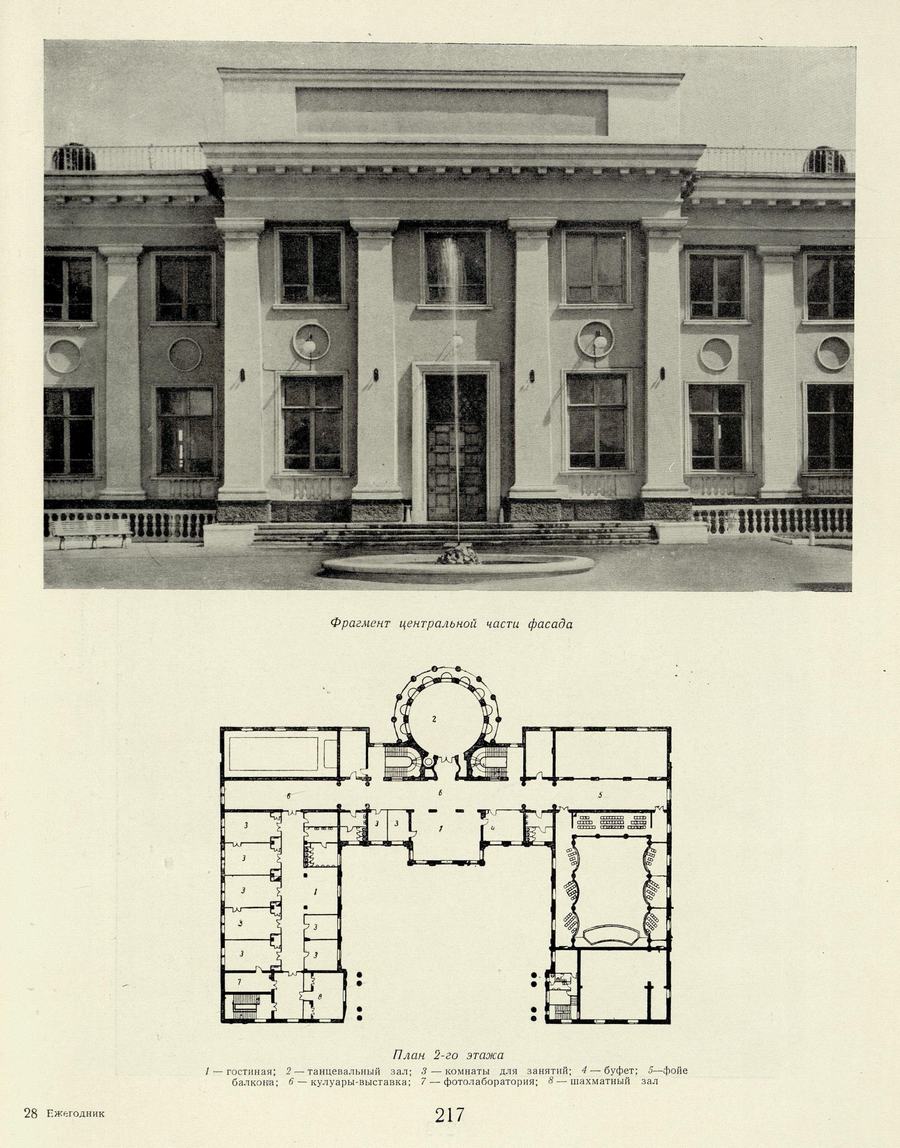

САТКА, Челябинская область. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЗАВОДА «МАГНЕЗИТ». Арх. Т. М. Эрвальд. I премия на конкурсе РСФСР за 1951 г. (группа Б).

Общий вид ... 220

Планы 1-го и 2-го этажей ... 220

Вид центральной части фасада ... 221

Зрительный зал ... 222

Разрез ... 222

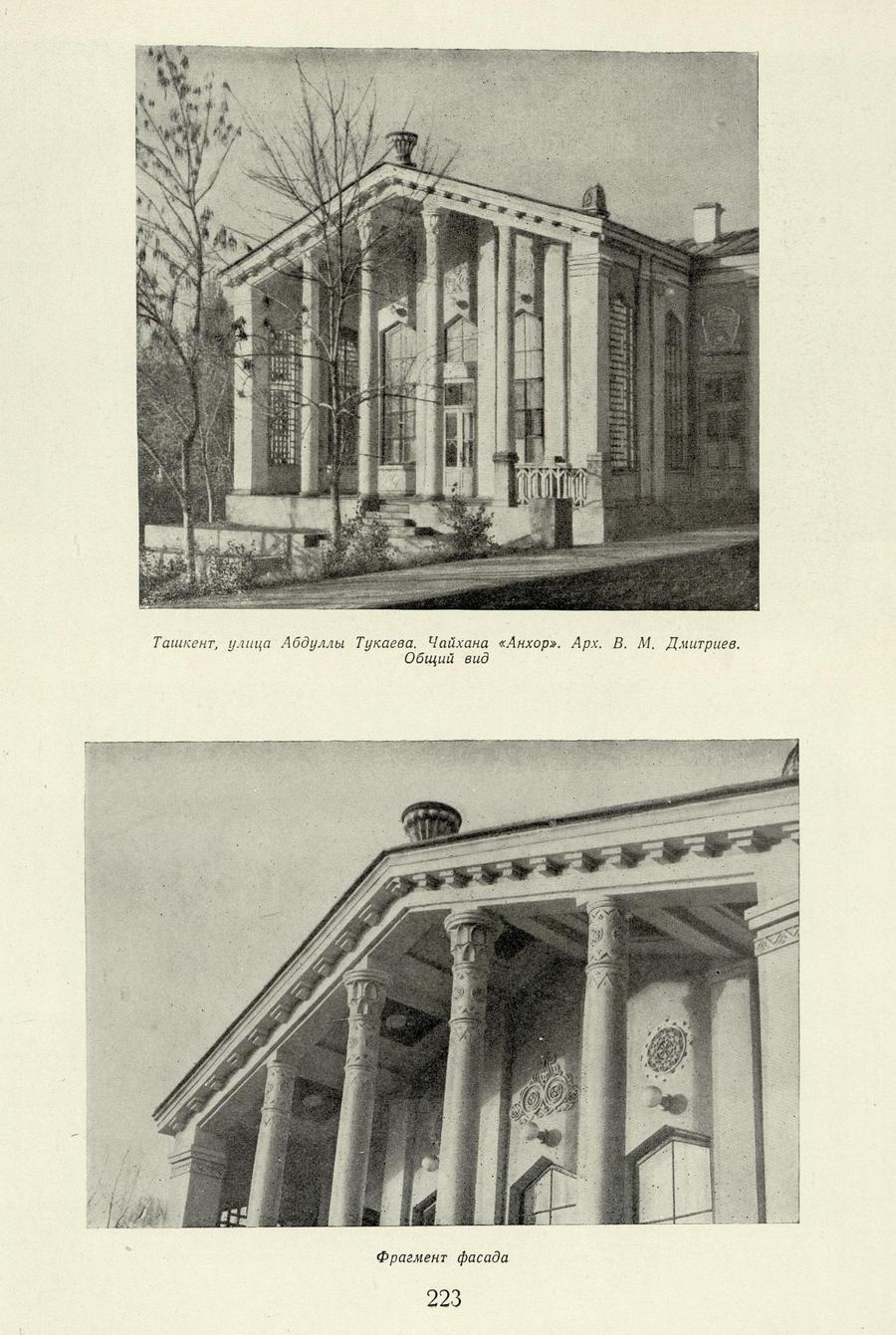

ТАШКЕНТ. ЧАЙХАНА «АНХОР» НА УЛИЦЕ АБДУЛЫ ТУКАЕВА. Арх. В. М. Дмитриев.

Общий вид ... 223

Фрагмент фасада ... 223

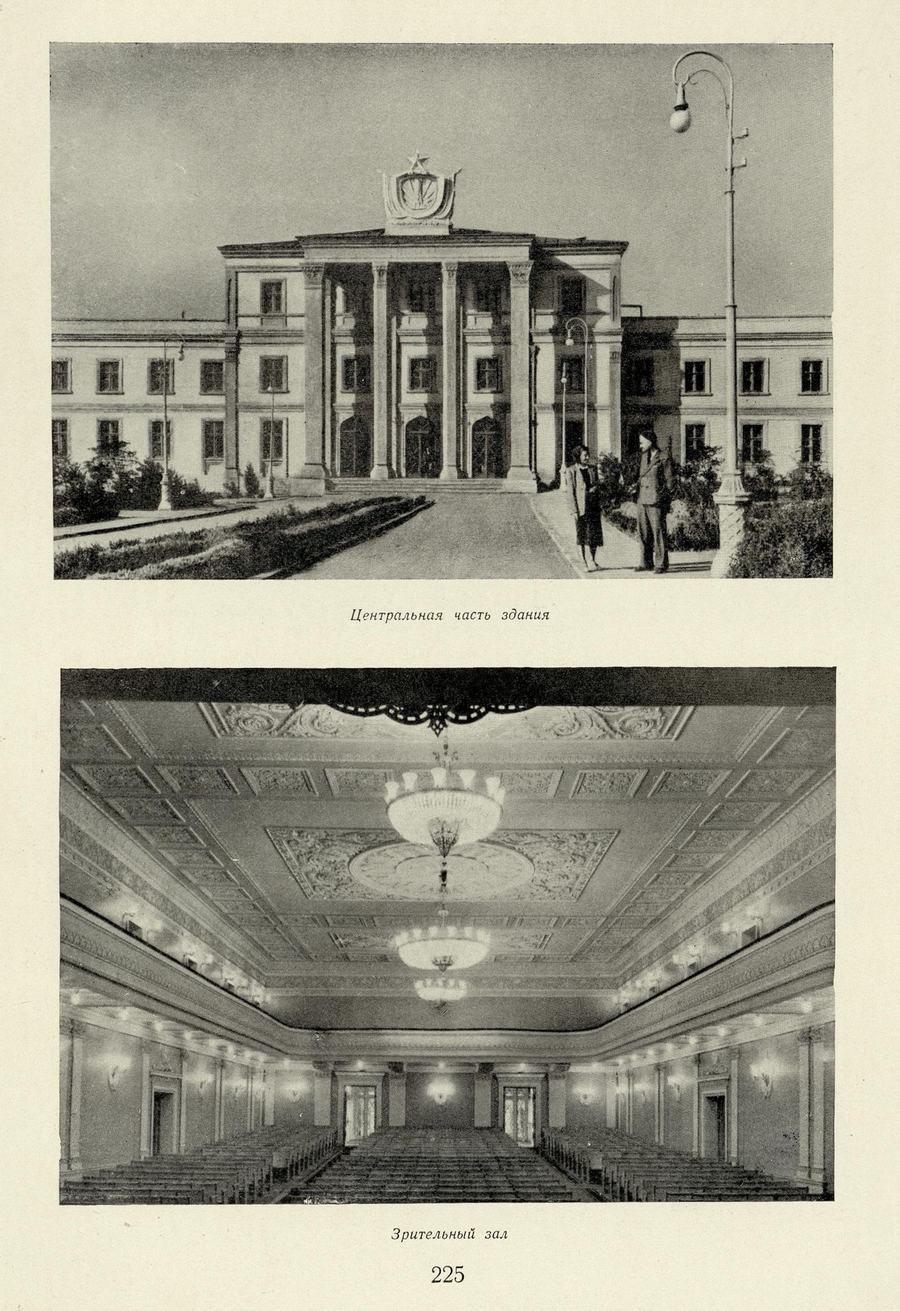

ЛОК-БАТАН, Азербайджанская ССР. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЯНИКОВ МОЛОТОВСКОГО РАЙОНА. Архитекторы К. М. Алиев и К. И. Сенчихин.

Общий вид ... 224

Планы 1-го и 2-го этажей ... 224

Центральная часть здания ... 225

Зрительный зал ... 225

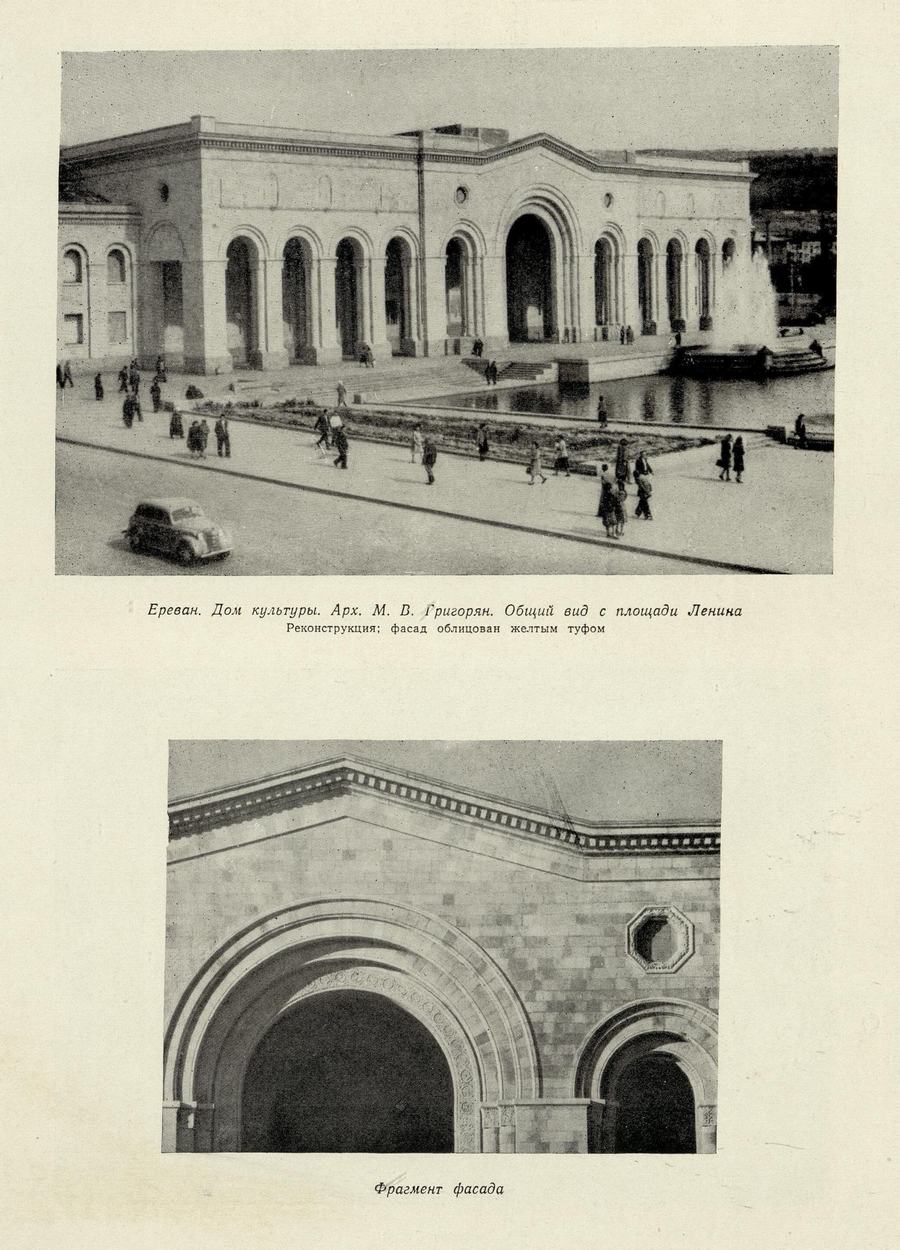

ЕРЕВАН. ДОМ КУЛЬТУРЫ. Арх. М. В. Григорян.

Общий вид с площади Ленина ... 226

Фрагмент фасада ... 226

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАКУ. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН ИМЕНИ СТАЛИНА. Архитекторы Л. И. Гонсиоровский, О. М. Исаев и Г. А. Сергеев.

Общий вид ... 229

Общая панорама северной, восточной и южной трибун ... 230, 231

Генплан ... 230

Общий вид северной трибуны ... 231

Портик павильона-ложи ... 232

Стена северной галереи ... 232

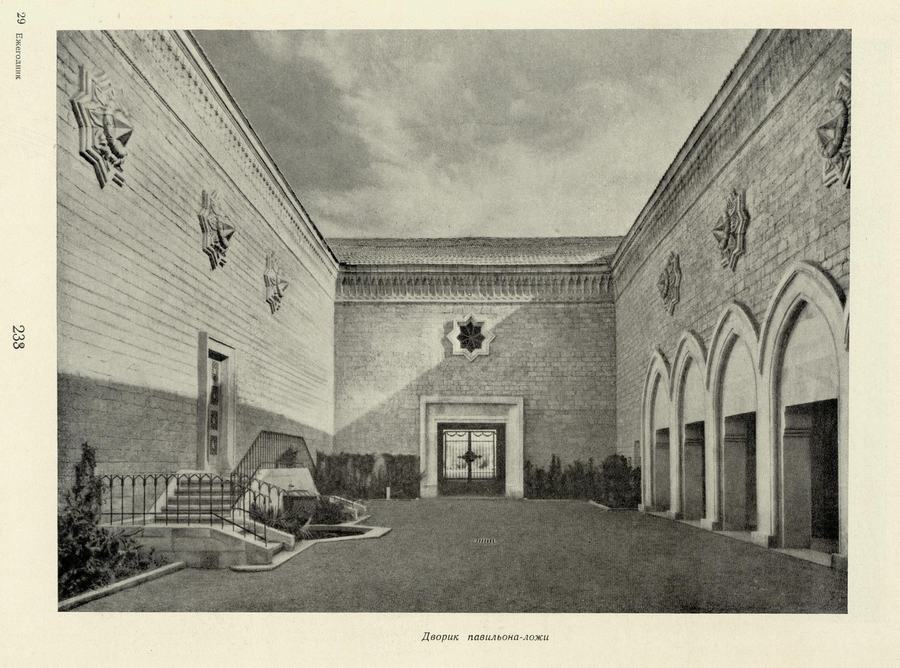

Дворик павильона-ложи ... 233

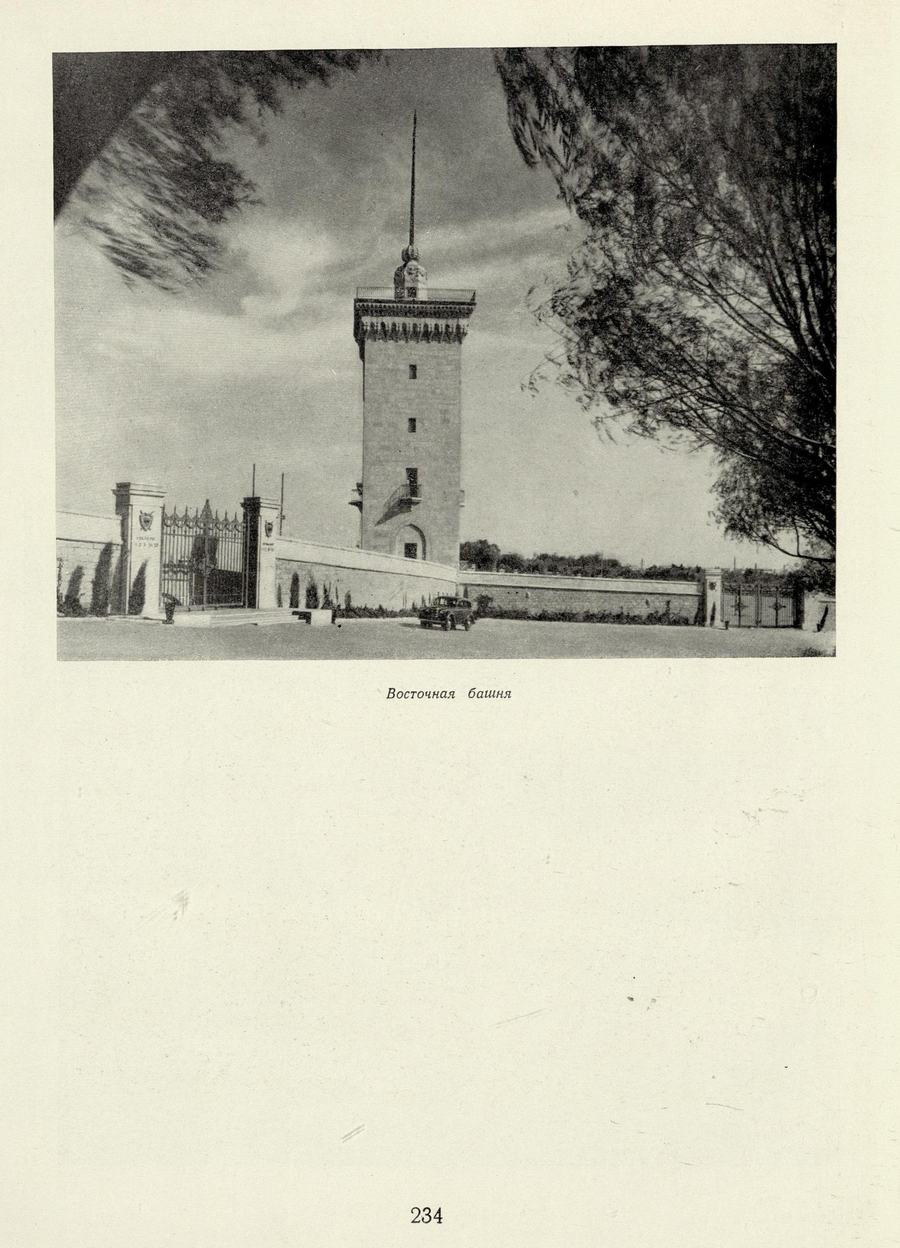

Восточная башня ... 234

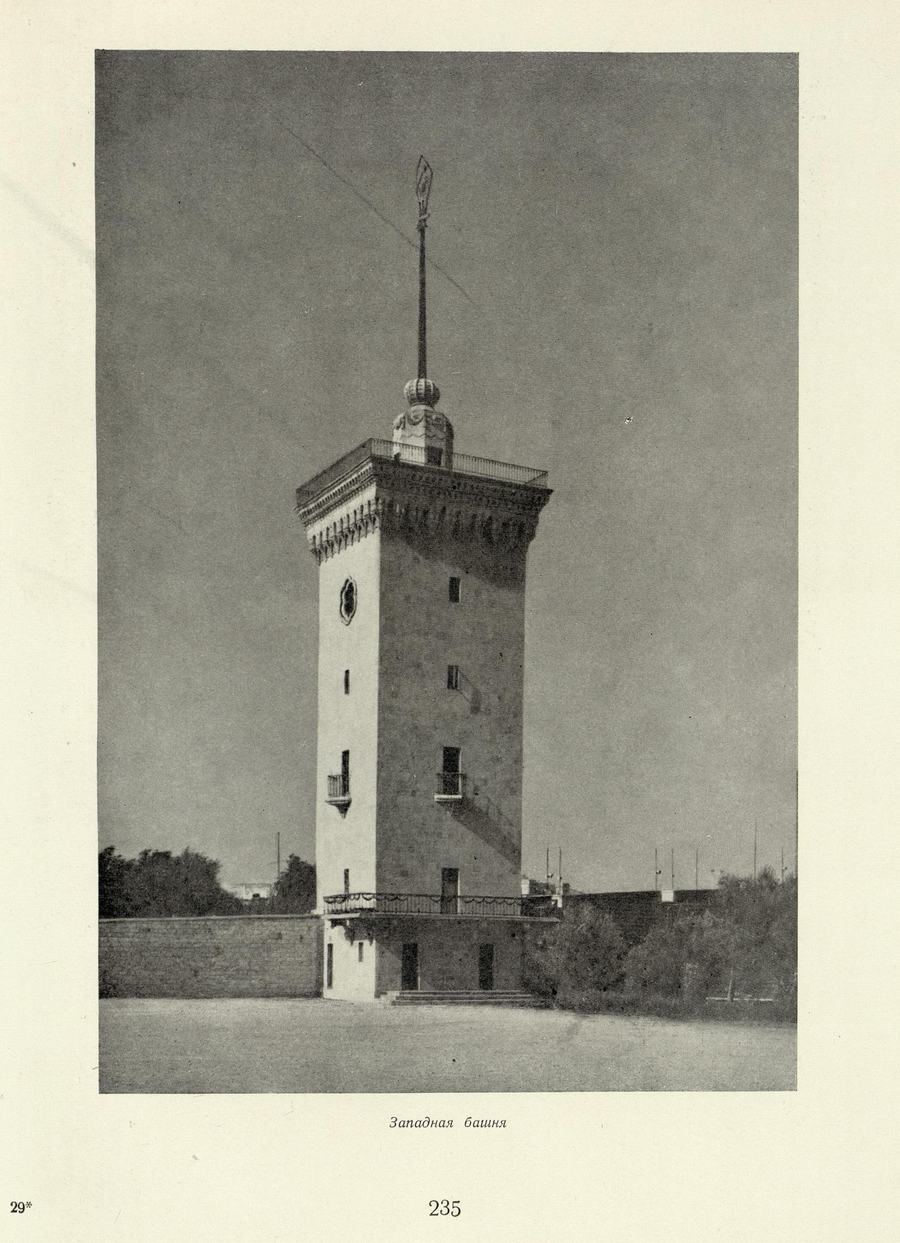

Западная башня ... 235

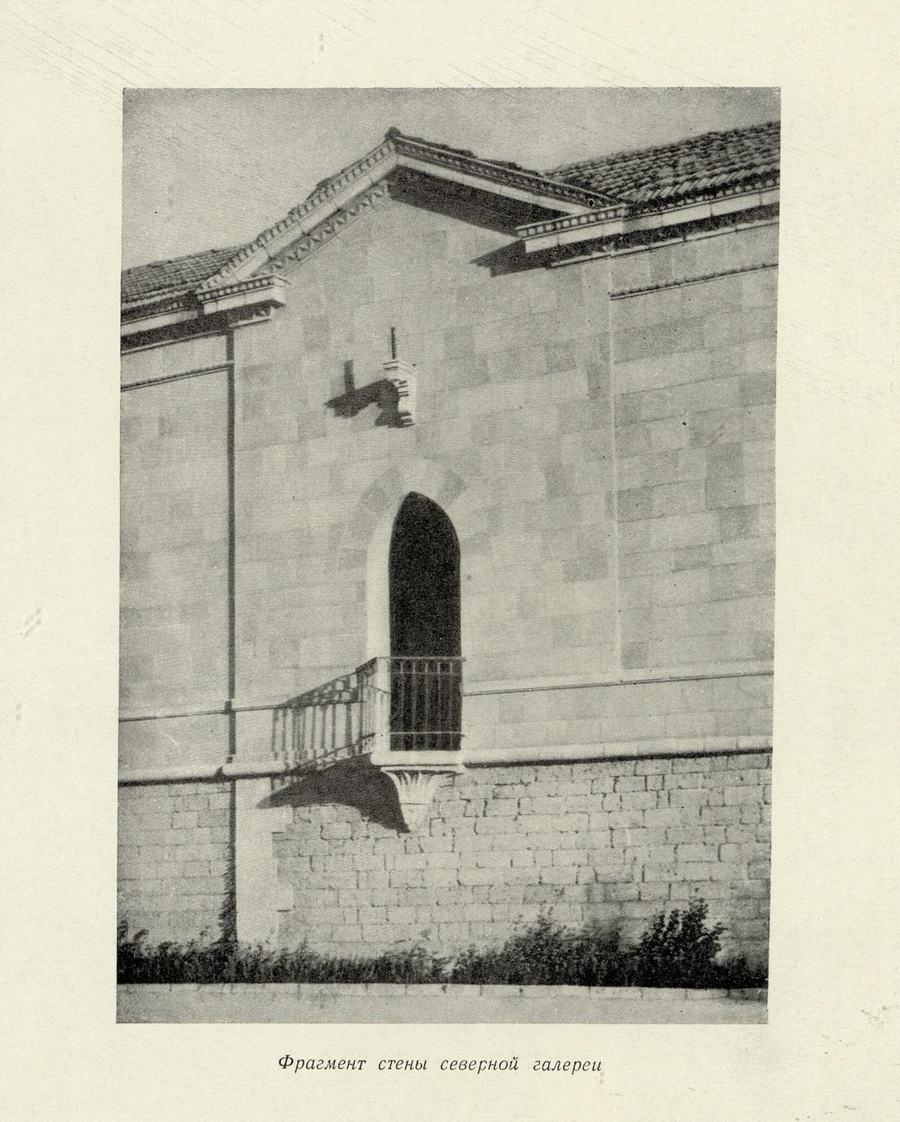

Фрагмент стены северной галереи ... 236

ВОКЗАЛЫ

ЛЕНИНГРАД. АЭРОВОКЗАЛ. Архитекторы А. И. Гегелло, Н. Н. Лансере, Л. Н. Ротинов и Ф. П. Шелоумов. Почетная грамота на конкурсе РСФСР за 1951 г.

Вид со стороны лётного поля ... 239

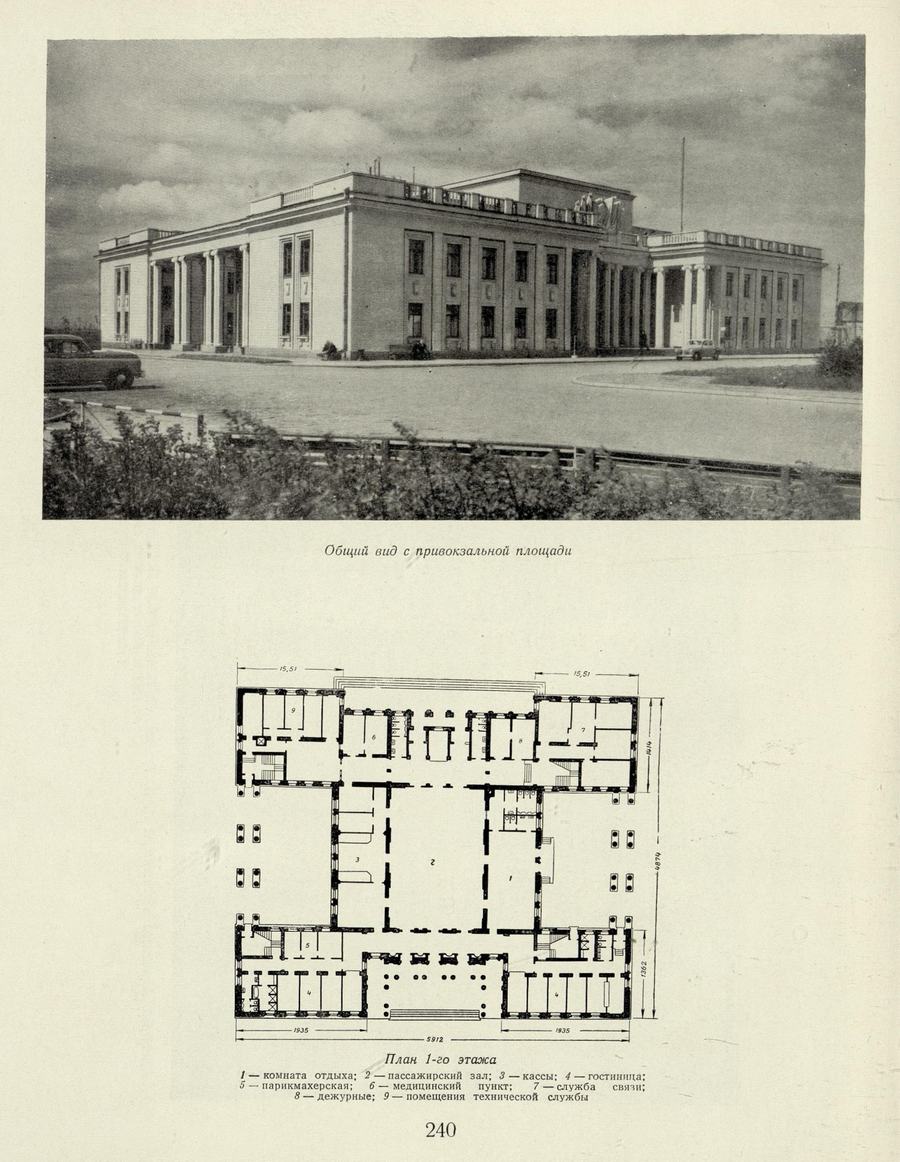

Общий вид с привокзальной площади ... 240

План 1-го этажа ... 240

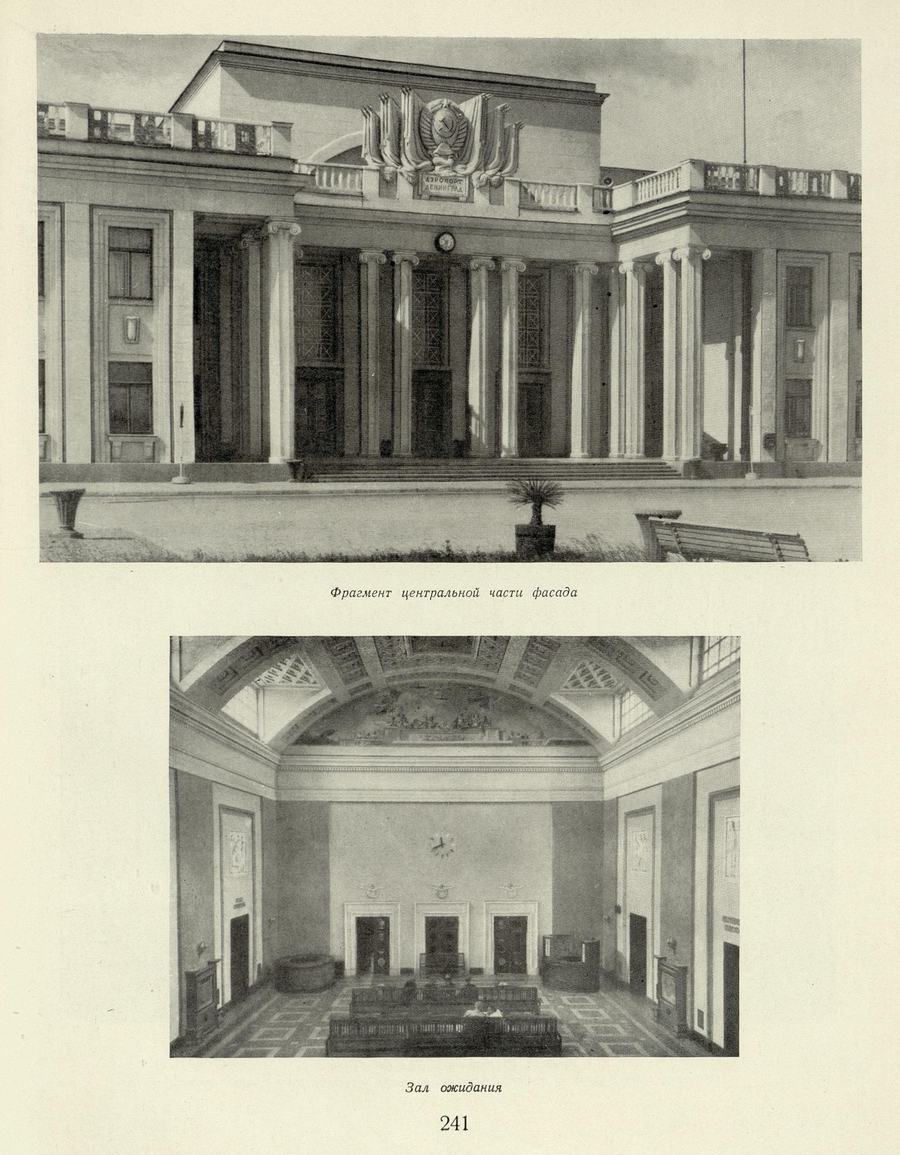

Фрагмент центральной части фасада ... 241

Зал ожидания ... 241

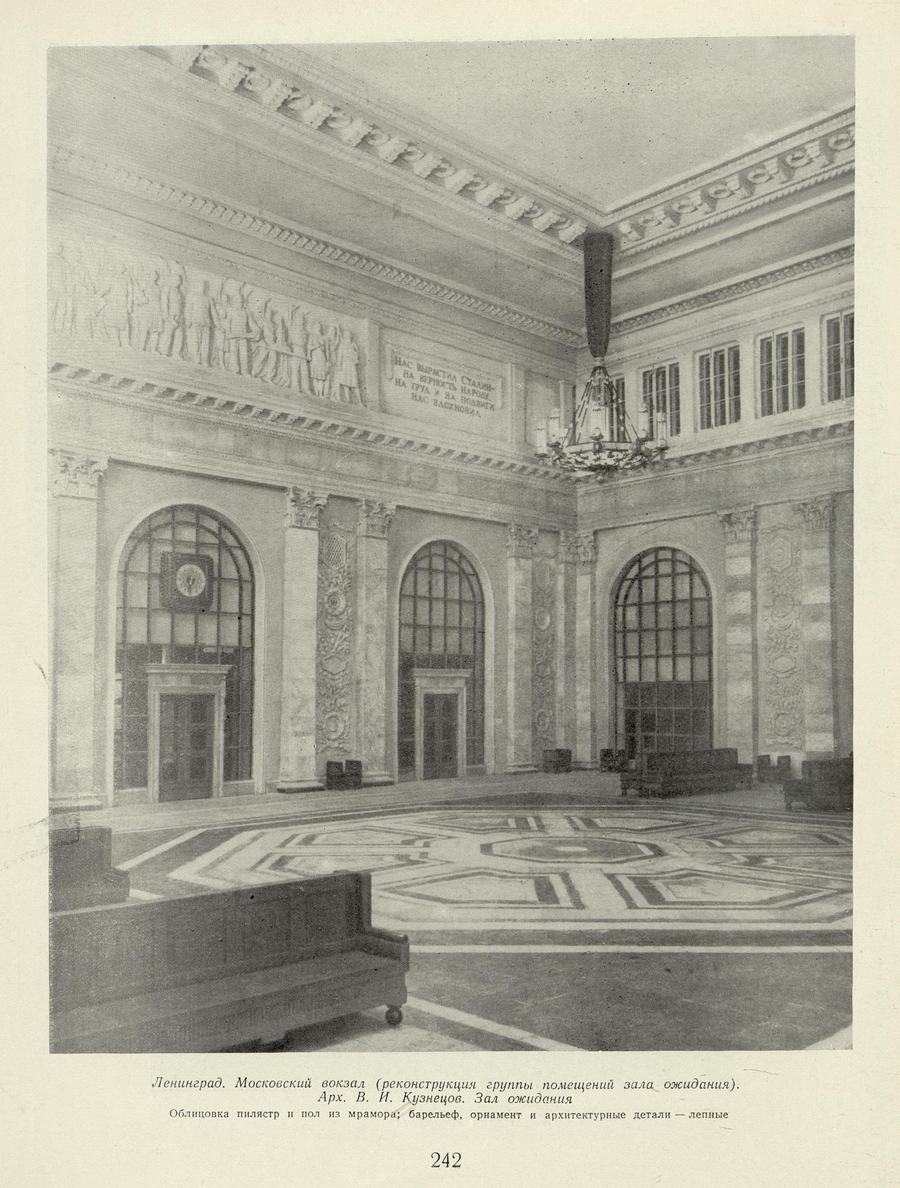

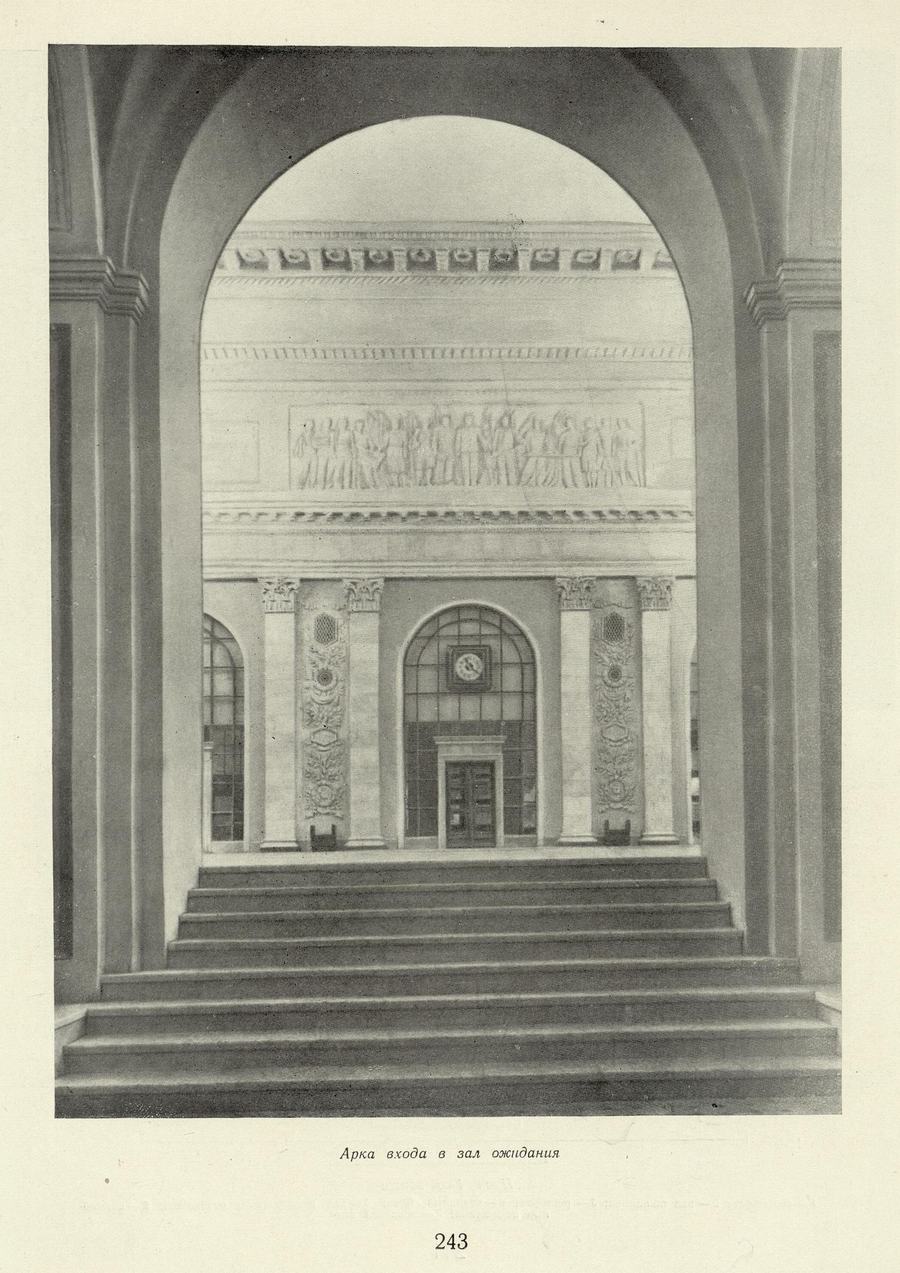

ЛЕНИНГРАД. МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ (реконструкция группы помещений зала ожидания). Арх. В. И. Кузнецов

Зал ожидания ... 242

Арка входа в зал ожидания ... 243

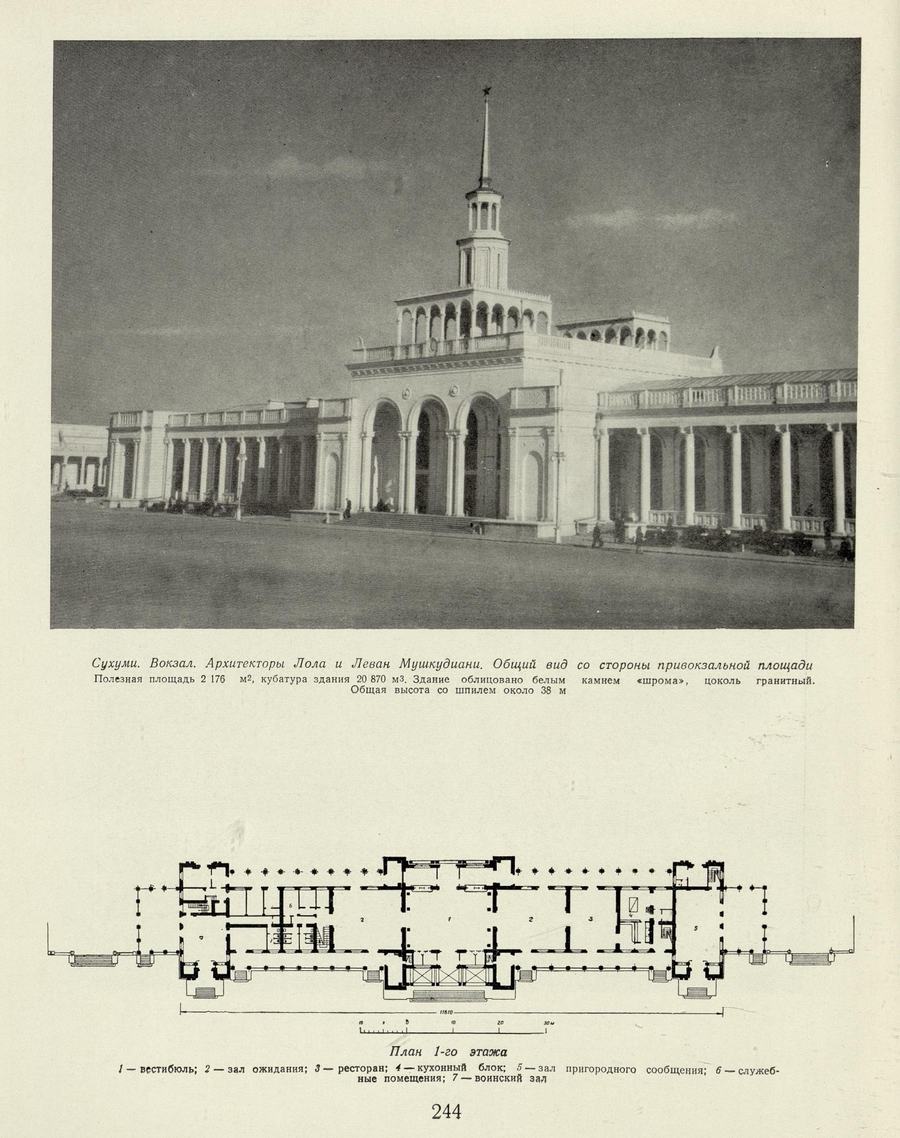

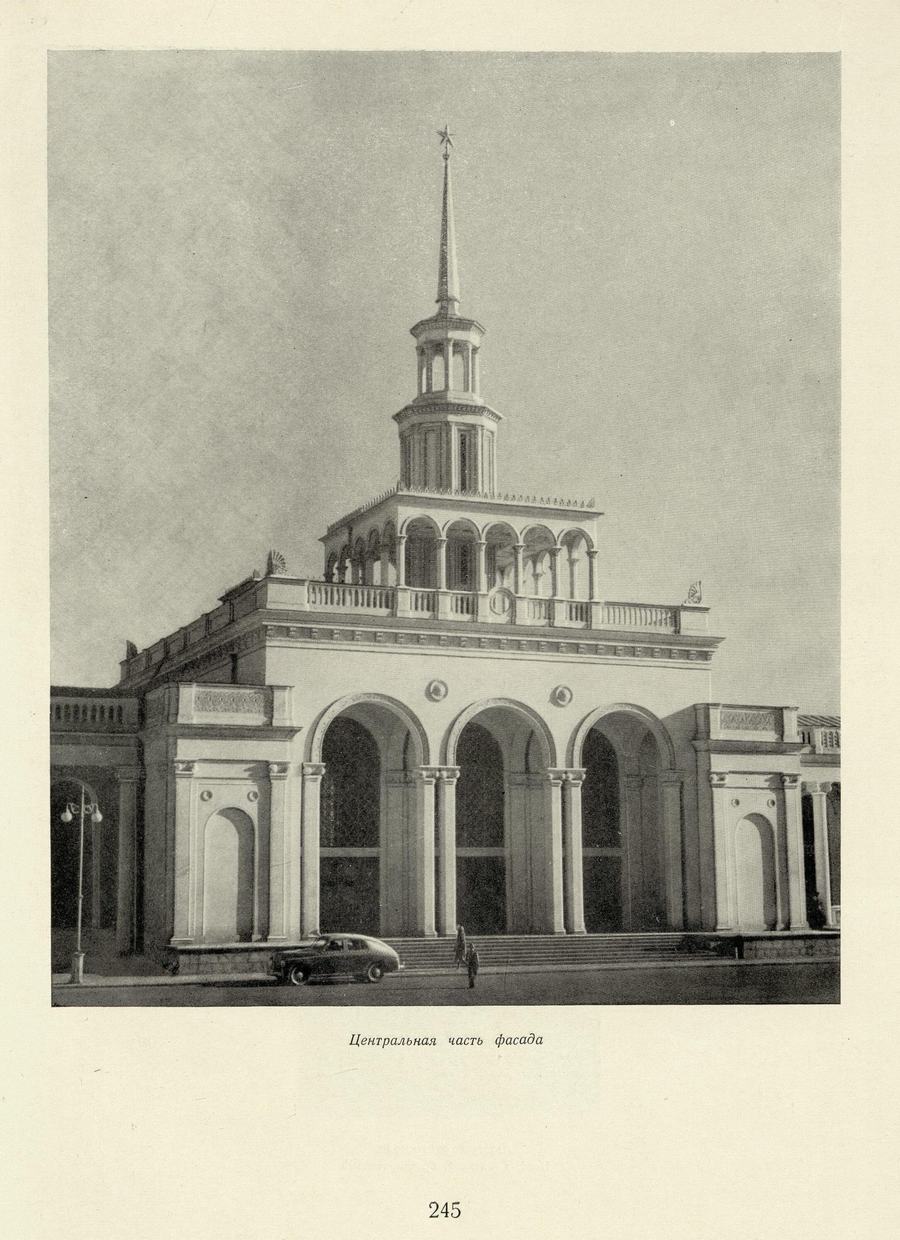

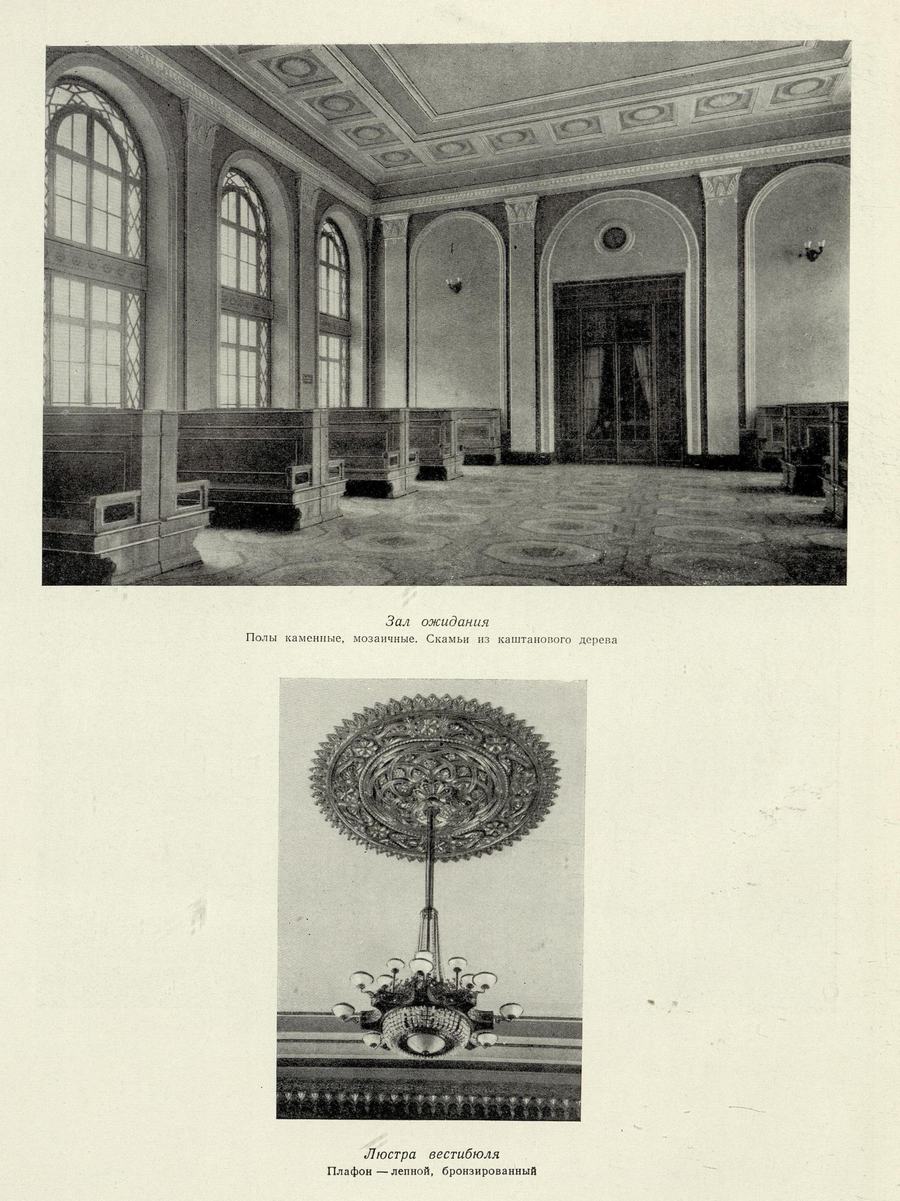

СУХУМИ. ВОКЗАЛ. Архитекторы Лола и Леван Мушкудиани.

Общий вид с привокзальной площади ... 244

План 1-го этажа ... 244

Центральная часть фасада ... 245

Зал ожидания ... 246

Люстра вестибюля ... 246

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ... 3

ИЛЛЮСТРАЦИИ ... 13

Административные здания ... 15

Станции метрополитена имени Л. М. Кагановича ... 45

Жилые дома ... 67

Детские учреждения ... 171

Дома отдыха. Здравницы ... 179

Учебные заведения ... 189

Театры. Кинотеатры. Клубы ... 199

Спортивные учреждения ... 227

Вокзалы ... 237

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ ... 247

Все иллюстрации ежегодника

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 434 МБ)

9 сентября 2025, 21:35

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий