|

|

Улинич Н. А. Многофункциональные общественные центры в социально-культурной инфраструктуре сельских поселений. — Москва, 2019  Многофункциональные общественные центры в социально-культурной инфраструктуре сельских поселений : Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры : Специальность 05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности / Н. А. Улинич ; Московский архитектурный институт (Государственная академия) ; Научный руководитель кандидат архитектуры, профессор Шадрин Александр Алексеевич. — На правах рукописи. — Москва, 2019. — 151 с., ил.Введение

Актуальность темы исследования.

Процесс повсеместной урбанизации, вызванный промышленным бумом и захвативший в XX веке почти все страны мира, в наши дни постепенно сходит на нет. Однако, урбанистическая парадигма, царившая последние десятилетия как в нашей стране, так и за рубежом, успела нанести существенный удар по сельской местности: процесс урбанизации предполагает увеличение роли городов и их активное развитие, что неизбежно влечет за собой отток населения из сельских регионов в крупные города. Роль сельских поселений сильно снижается, агропромышленный комплекс в значительной степени укрупняется, это в свою очередь приводит к тому, что мелкие фермерские хозяйства или небольшие сельскохозяйственные предприятия становятся невостребованными. Таким образом сельские поселения фактически теряют свою ведущую, агропромышленную, функцию, не получив взамен новой. [21, 41.]

В нашей стране процесс урбанизации шел со своей особой спецификой: в рамках социального эксперимента. Эта специфика сильно отразилась на качестве процесса: «Как и индустриализация, урбанизация (в СССР) оказалась ускоренной, форсированной, поспешной, отсюда многие ее ущербные черты, специфика, а в чем-то и уникальность и парадоксальность». [41, C.105.] Подобный характер процесса привел к тому, что называется «ложной урбанизацией». Она обуславливается чрезмерной миграцией: город начинает расти за счет сельской местности, приводя ее в упадок. Кроме того, в России это усугубляется исключительной централизацией городского развития, четко выстроенной вертикалью, согласно которой в первую очередь развиваются крупнейшие мегаполисы, потом просто крупные города и т.д. Таким образом, для развития малых городов, поселков и деревень ресурсов и средств не хватает. Еще одним побочным эффектом «ложной урбанизации» стала рурализация городского населения, т.е. обнищание его культурного слоя: спад культурного уровня сельского населения, активно мигрирующего в города, влечет неминуемый регресс культурного уровня городского социума. [41.]

Упадок сельской местности — это одна из важнейших социальных проблем России. Повсеместно наблюдается спад экономического, культурного и социального уровня сельского населения. Во многих селах и малых городах отсутствуют или находятся в упадке образовательные и социально-культурные учреждения, которые являются ключевыми элементами социальной инфраструктуры любого поселения. Это неизбежно приводит к спаду культурного уровня сельского населения, которое, в свою очередь, уезжая в города снижает культурный уровень населения городского. Таким образом, упадок сельских поселений и малых городов влечет за собой и социально-культурное обнищание крупных городов и всей страны в целом.

Сегодня, устойчивое развитие сельской местности — это одна из приоритетных программ правительства России. Понятие устойчивого развития включает в себя создание в сельской местности тех условий, которые обеспечат рост численности и качества жизни сельских жителей. Среди основных направлений устойчивого развития — экономическое, социальное и экологическое (особенно актуальное в наше время). «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, одной из основных целей государственной аграрной политики определено устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения». [11, C.3.] Постановление правительства № 118-р от 30 января 2018 года также представляет «план мероприятий по реализации в 2018—2020 годах Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», через который красной линией проходит тема повышения уровня жизни и создание привлекательной среды для жизни и труда в сельской местности. Одной из первостепенных задач является привлечение в сельские поселения молодого населения, а также высококвалифицированных кадров.

В первую очередь на привлекательный образ сельской местности влияет качество среды, которая должна составлять достойную конкуренцию городской альтернативе. «В качестве базовых процессов формирования сельской среды в новых условиях рассматриваются процессы гуманизации сельской среды, приведения ее к состоянию сомасштабности человеку, индивидуализации, разукрупнения объектов среды сельских поселений, а также трансформации основных градообразующих факторов». [45.]

Архитектура, формирующая общественную социально-культурную среду поселения, в первую очередь реагирует на запросы и нужды местного населения и во многом способствует формированию культурного уровня жителей. В наши дни нужды и социально-культурные запросы сельского населения претерпевают значительные изменения. «Пространство жизни человека начинает расширяться, становясь более доступным для освоения, весь земной шар становится ближе и перестает казаться непознаваемым». [62.] И зная, что может быть лучше, комфортнее, удобнее, становится значительно труднее мириться с отсутствием тех благ, которые есть у других и, гипотетически, могут быть у тебя. Таким образом, чтобы прекратить массовый отток сельской молодежи в крупные города, нужно не только обеспечить их работой в родном селе, но также еще и создать в сельских поселениях уровень жизни, способный конкурировать с уровнем жизни жителя городского.

Также, вслед за городом, сельский социум обращается и к новой парадигме, сформулированной архитектором Чарльзом Дженксом: музей как новый кафедральный собор. [80.] Это означает современную тенденцию восприятия культуры как новой религии здание музея по своей градостроительной и социальной функции заменяет собой здание культовое, становясь центром социальной жизни, основной доминантой поселения, символом комфортного развитого и успешного поселения. Эта тенденция прослеживается по всем городам мира, в том числе и в России. Так, например, в Москве в последние десятилетия активно развивается музейная инфраструктура, основные экспозиционные площадки образуют единую сеть, охватывающую весь город. А музейные здания, в свою очередь, расширяют свою функциональную насыщенность, превращаясь в общественно-образовательные центры, предлагающие широкий ряд вариаций общественной активности. В сельских же поселениях за рубежом функцию таких культурных кластеров, как правило, выполняют социально-культурные центры, которые здесь также играют роль градостроительной доминанты, заменяя на этом поприще соборы и церкви.

Во всем мире в последнее время увеличивается интерес к сельскому образу жизни — вдали от шумного, пыльного мегаполиса. Многие городские жители стремятся проводить больше времени на природе, или вовсе уезжают из города. «В нашей стране за последнее десятилетие возрастают объемы и темпы строительства в пригородных зонах городов и в сельской местности. Происходит нередко спонтанное формирование поселений без продуманного генерального плана с необходимым зонированием территории, необходимой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой». [39. С.1.] Одной из основных черт современной парадигмы является направленность на экологию, т.е. экологически чистые, натуральные продукты, экологичные виды транспорта, возобновляемые источники энергии, природные строительные материалы. В моду давно вошло понятие «крафтового», то есть натурального, сделанного вручную, уникального. Эта тенденция прослеживается во всех аспектах жизни от продуктов питания до предметов быта, одежды и мебели. На смену технократичной эпохе «хай-тек» пришло время стремления к натуральному, т.е. к природе. А природа — это в первую очередь сельская местность. Возрастает интерес к эко-туризму, агро-туризму, частным фермерским хозяйствам. [50, 84.] Человек всячески пытается восстановить разорванную связь с окружающим миром.

В наше время формируются принципиально новые направления развития сельских поселений, уходящие далеко за пределы традиционного развития агропромышленного комплекса: «Считаем, что устойчивость развития сельских поселений — понятие более комплексное, нежели устойчивое развитие агропромышленного комплекса. Согласимся с мнением ряда ученых, что развитие сельских поселений многофункционально». [68, С. 131.] Помимо преобразования сельского хозяйства, развитие села направлено на сохранение уникальности ландшафта заповедных зон, исторических ценностей, территориальной самобытности, ремесел, промыслов, исторического наследия, а также на развитие культурного, эко и агро туризма. [30, 33, 52, 67, 89, 45]

Кроме того, в нашей стране существует значительная проблема с концентрацией населения и централизацией социальных, экономических, культурных и других процессов. «Наукой определено существование пределов концентрации, превышение которых ведет к негативным последствиям — транспортной перегруженности, ухудшению экологической и криминогенной обстановки, удорожанию коммуникаций и другим неблагоприятным последствиям». [32, C.13.] Масштабы российских мегаполисов давно уже переросли эту предельную точку. При этом негативно это сказывается как на качестве жизни городских жителей, так и на развитии сельской среды, на которую просто не остается свободных ресурсов. Решением этой проблемы может стать территориальная деконцентрация, путем развития сельских поселений. [32.]

Таким образом, можно утверждать, что существуют предпосылки к активному развитию сельских поселений, которые становятся все более привлекательной альтернативой крупным городам. Активное развитие транспортной системы и информационных технологий, набирающая обороты тенденция на экологичный образ жизни, заставляют увидеть в поселках, деревнях и малых городах огромный потенциал: «Основным ориентиром постиндустриального развития должна стать диверсификация и модернизация производства, инженерной и социальной инфраструктуры малых городов и сельской местности. Можно смело утверждать, что в долгосрочной перспективе выиграет тот, кто ускоренно разовьет сельскую местность и нарастит в ней численность населения». [40. C. 120.]

Однако, в настоящее время, в России существует значительный разрыв между социальным запросом и существующей сельской социально-культурной инфраструктурой. Кризис 80—90 годов XX века практически полностью уничтожил инфраструктуру сельских поселений: культурно-досуговые, образовательные и спортивные учреждения повсеместно пришли в упадок.

Одним из возможных векторов развития российской сельской местности может быть реновация сельской социально-культурной инфраструктуры путем строительства сети многофункциональных общественных комплексов в малых городах и крупных селах, или же на межселенных территориях, которые будут способны обслуживать жителей окрестных сельских поселений.

Общественная архитектура и культурный уровень населения находятся в созависимом положении: повышается культурный уровень населения, как следствие меняются потребности и общественные запросы, что провоцирует возникновения более современной и качественной общественной архитектуры. Это позволяет предположить, что может быть и обратная взаимосвязь, когда качественная архитектура, формирующая комфортную среду для социально-культурного развития населения, будет способствовать повышению культурного уровня жителей. «Мировой опыт свидетельствует о том, что в процессе модернизации невозможно ориентироваться лишь на решение экономических вопросов. Этот процесс касается и социокультурных изменений». [52, C. 17.]

Сеть многофункциональных общественных центров, при корректном функционировании, может обеспечить рост культурного уровня населения, улучшить качество среднего и даже среднего профессионального образования (колледжи, техникумы), обеспечить местных жителей развлекательными и досуговыми центрами, обеспечить дополнительные рабочие места, решить проблему занятости детей после школы, занятости молодежи и людей пенсионного возраста, а также принести дополнительный доход для самоокупаемости центра с помощью привлечения туристических и других коммерческих организаций.

Степень разработанности проблемы.

Рассматриваемая тема в отечественных исследованиях представлена не слишком широко, однако есть ряд исследований, рассматривающих проблемы типологии сельских общественных и жилых зданий, а также вопросы архитектурного формирования общественной среды. Среди них труды: У. Э. Алескерова, А. В. Анисимова, Р. Д. Багирова, М. В. Барабаш, В. В. Горунович, В. Л. Глазычева, Р. А. Другомилова, Т. С. Дюковой, К. К. Карташовой, К. И. Колодина, А. А. Комлева, В. А. Новикова, Г. И. Пустоветова, О. Е. Садковской, Н. М. Согомонян, М. Ю. Лимоновой, О. Г. Максимова, С. Б. Моисеевой, В. П. Усовой, Л. В. Хихлухи, Г. Н. Черкасова и др.

Отдельно вопросы многофункциональности в архитектуре изложены в работах: Т. Н. Абдулаева, М. Р. Невлютова и др.

Вопросы устойчивого развития сельских поселений, а также анализа социальных, экономических и культурологических аспектов формирования сельской среды были изложены в трудах: Л. П. Беловой, Л. В. Бондаренко, Е. А. Белецкой, З. А. Гаевской, Г. В. Есаулова, И. Л. Зуевой, И. В. Калининой, Ю. М. Колядиной, А. В. Лендел, Ф. З. Мичуриной, С. Б. Мичурина, И. В. Мищенко, Т. Н. Немирич, В. А. Новикова, В. В. Пацирковского, С. Б. Поморова, Ю. Л. Пивоварова, О. Г. Севан, Л. И. Теньковской, С. Г. Ханмагомедова и др.

Своеобразие сельской исторической архитектуры и ее потенциал для развития социально-культурной жизни сельского общества рассмотрены в работах Г. В. Есаулова, С. В. Ильвицкой, С. Б. Моисеевой, А. В. Смирнова и др.

Исторические аспекты развития типологии рассмотрены в работах: В. В. Бычкова, Н. В. Баранова, Р. Д. Багирова, В. М. Беляева, Н. П. Былинкина, Н. Н. Гераскина, А. П. Гозака, И. Л. Зуевой, А. В. Иконникова, В. Н. Калмыковой, Л. И. Кирилловой, М. А. Кузьмина, А. И. Кукуева, И. В. Коккинаки, Г. М. Орлова, А. Е. Потапова, Ю. Ю. Пономаревой, Г. А. Птичниковой, Б. Р. Рубаненко, А. В Рябушкина, Ю. Ю. Савицкого, Г. В. Сергеевой, И. Е. Рожина, В. Э. Хазановой, С. Г. Ханмагомедова, Д. С. Хмельницкого, Ю. С. Яралова и др.

В исследовании использованы работы зарубежных авторов.

Проблема включения многофункциональных общественных центров в социально-культурную инфраструктуру рассмотрена в работах Г. Л. Х. Свендсена. Вопросы своеобразия сельской социальной среды и проблемы ее формирования рассмотрены в работах М. Гарсиоса, К. Донована, Б. Лейна, А. Тофа, Л. Ферианковой. Специфика и роль сельской школы в обществе представлены в работах Т. Парсонса, Б. А. Миллера, М. А. Сегантини.

Новая архитектурная парадигма «музей как новый кафедральный собор» рассмотрена в работах Ч. Дженкса. Культурные здания рассматриваются как идеологическая замена собора в структуре поселения. В современных сельских поселениях функцию таких культурных кластеров, как правило, выполняют социально-культурные центры, заменяя на этом поприще соборы и церкви.

Принципы гибридной архитектуры рассмотрены в работах С. Холла.

Также в рамках анализа современных архитектурных тенденций и отечественного современного опыта проектирования были использованы работы: А. Мартовицкой и В. В. Георгиевского.

Можно сказать, что исторический аспект изучен достаточно хорошо, но большая часть исследований в этой области акцентирует внимание преимущественно на городской архитектуре. Сельская же архитектура рассматривает зачастую вскользь, как дополнение к городской.

Вопрос современной типологии сельской общественной архитектуры изучен плохо. Хорошо изучены отдельные типологические блоки: спортивные сооружения, культурные учреждения, школы и т.п. Вопрос многофункциональности в сельской архитектуре затрагивается почти во всех исследованиях, но не является ведущей темой исследования.

Вопрос современного состояния сельского социума, а также проблем и запросов данного общества изучен достаточно подробно, как отечественными учеными, так и зарубежными, что дает прочную базу для архитектурного исследования.

Цель исследования

Определение типологических, стилистических и градостроительных особенностей сельских многофункциональных общественных центров для их архитектурной реализации при создании сети обслуживания и возрождения сельской инфраструктуры европейской части России.

Гипотеза.

Основой создания архитектуры отечественных многофункциональных общественных центров должны послужить базовые, традиционные на селе и универсальные современные функциональные объекты, отвечающие на актуальные запросы современного сельского социума. Гибкая сеть подобных архитектурных центров, включая реновацию действующих объектов, возродит значение общественной архитектуры в восстановлении социально-культурной и экономической жизни сельских поселений.

Задачи исследования

1. Проследить развитие основных базовых типов общественных зданий, формирующих социально-культурную жизнь на селе из отечественного исторического опыта.

2. Исследовать и систематизировать зарубежный опыт по базовым признакам организации современных многофункциональных комплексов. Выявить особенности функциональной структуры и размещения центров в зависимости от наличия разных базовых функций.

3. Проанализировать современный отечественный опыт строительства многофункциональных общественных центров (МОЦ) в сопоставлении с зарубежными образцами на основе новейших социально-культурных особенностей сельского общества.

4. Сформулировать основные принципы формирования социально-культурной инфраструктуры сельских поселений.

5. Предложить принципы архитектурной организации гибкой сети обслуживания общественной жизни на селе с учетом выявленных композиционных и градостроительных схем ее формирования.

6. Проанализировать возможности применения сети на примере территорий районов Калужской области.

Границы исследования

В рамках исторического анализа исследование ограничивается социально-культурными сооружениями (клубы, дома культуры, школы) в сельской местности России с конца XIX века до начала XXI века, т.е. с момента становления четко выраженной типологии до ее современного состояния.

В рамках анализа зарубежного современного опыта исследование ограничивается многофункциональными общественными центрами в сельских поселениях и малых городах с населением до 50 тыс. человек, построенными с 1980 по 2016 год в странах западного мира.

В рамках анализа отечественного опыта рассматриваются многофункциональные центры, построенные в 1990—2016 годах в европейской части России.

<...>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ... 4

Глава 1. Исторический анализ отечественной типологии объектов социально-культурной инфраструктуры сельских поселений ... 18

1.1. Рубеж XIX—XX веков. Зарождение типологии ... 22

1.2. 1920—30-е годы. Расцвет типологии. Архитектура конструктивизма ... 28

1.3. 1940—50-е годы. Возврат к историзму ... 31

1.4. 1960—80-е годы. Советский модернизм. Поиск новых чистых форм. Отказ от архитектурных излишеств ... 35

1.5. 1990—2010-е годы. Кризис типологии ... 41

Выводы по первой главе ... 43

Глава 2. Анализ зарубежного опыта проектирования многофункциональных общественных центров в сельских поселениях ... 45

2.1. Особенности формирования сельской общественной среды ... 45

2.2. Понятие многофункциональности в контексте сельской архитектуры ... 49

2.3 Классификация зарубежных сельских общественных центров ... 53

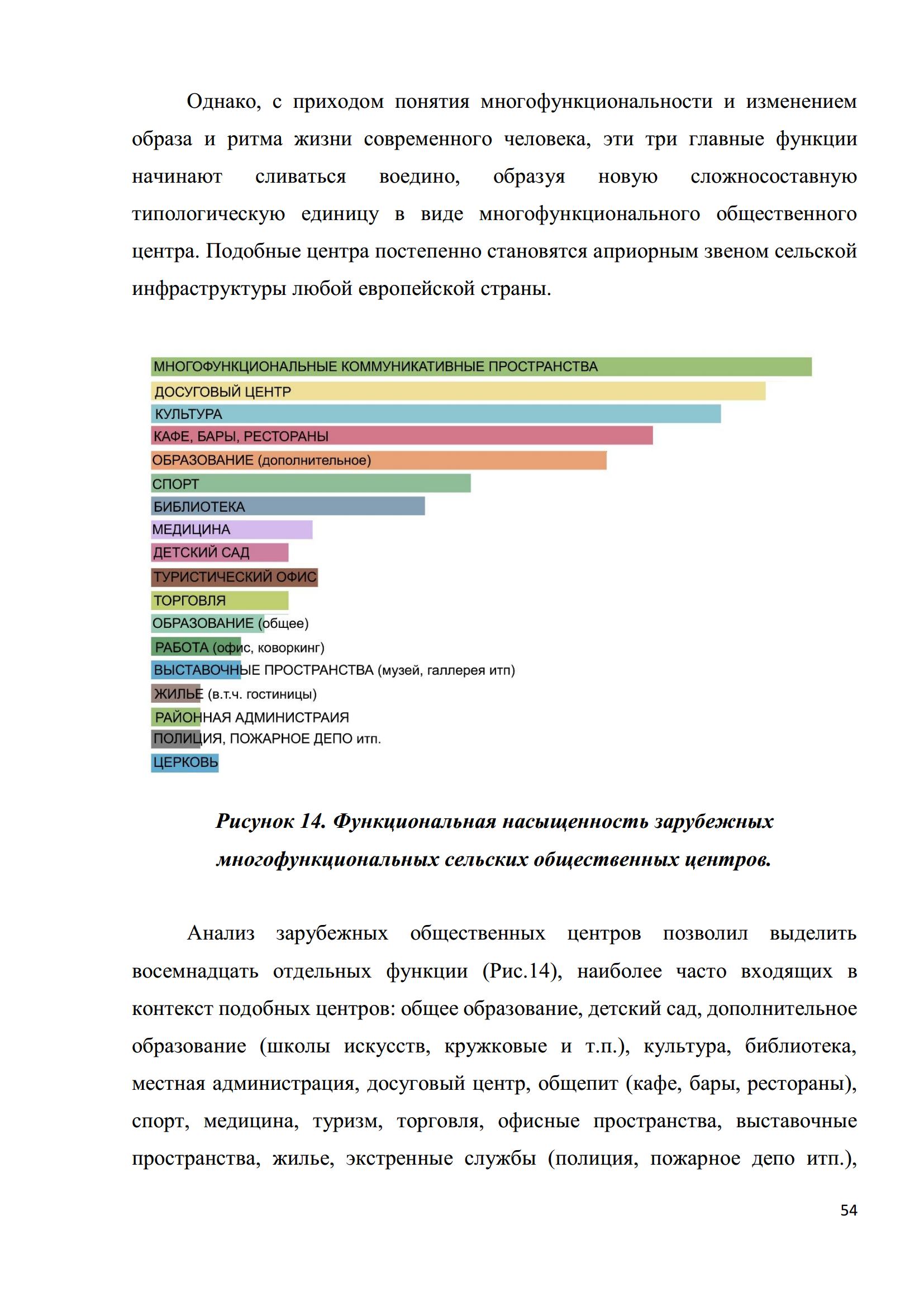

2.3.1. Функциональная насыщенность ... 53

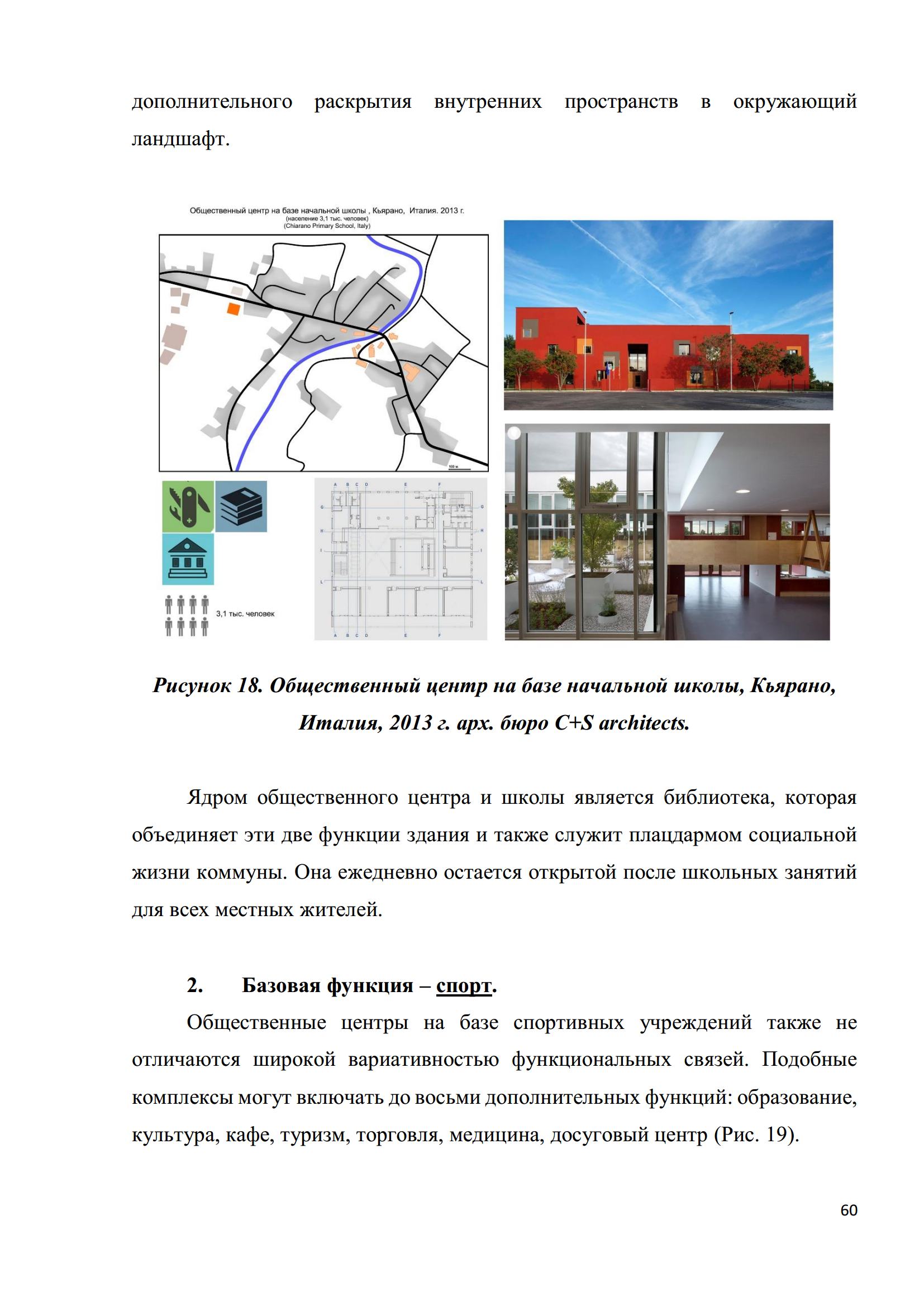

2.3.2. Объемно-пространственное решение ... 74

2.3.3. Особенности расположения ... 80

Выводы по второй главе ... 85

Глава 3. Возможности проектирования многофункциональных социокультурных общественных центров с применением принципов типологической вариативности в современных реалиях сельских поселений России ... 88

3.1. Современный отечественный опыт проектирования многофункциональных сельских общественных центров ... 90

3.1.1. Социокультурные комплексы Тамбовской области ... 90

3.1.2. Локальное строительство многофункциональных общественных центров в сельских поселениях России ... 96

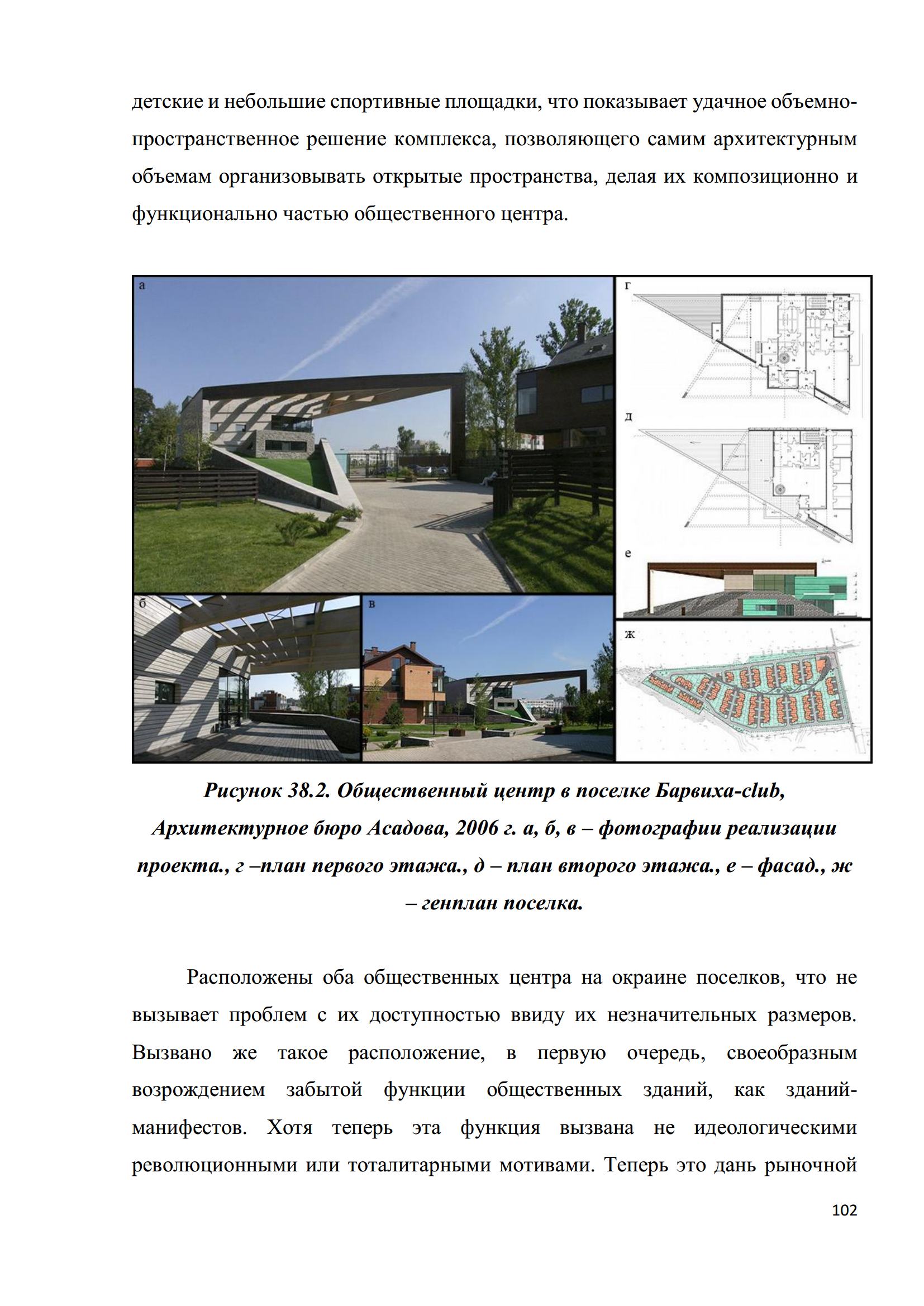

3.1.3. Многофункциональные общественные центры подмосковных элитных поселений ... 99

3.2. Возможности применения принципа типологической вариативности в отечественной практике на примере Медынского, Дзержинского, Износковского и Юхновского районов Калужской области ... 103

Выводы по третьей главе ... 120

Основные результаты и выводы исследования ... 123

Заключение ... 127

Список литературы ... 129

Приложение 1. Графические материалы ... 139

Приложение 2. Аналитическая таблица. Зарубежные многофункциональные центры ... 145

Список иллюстраций ... 149

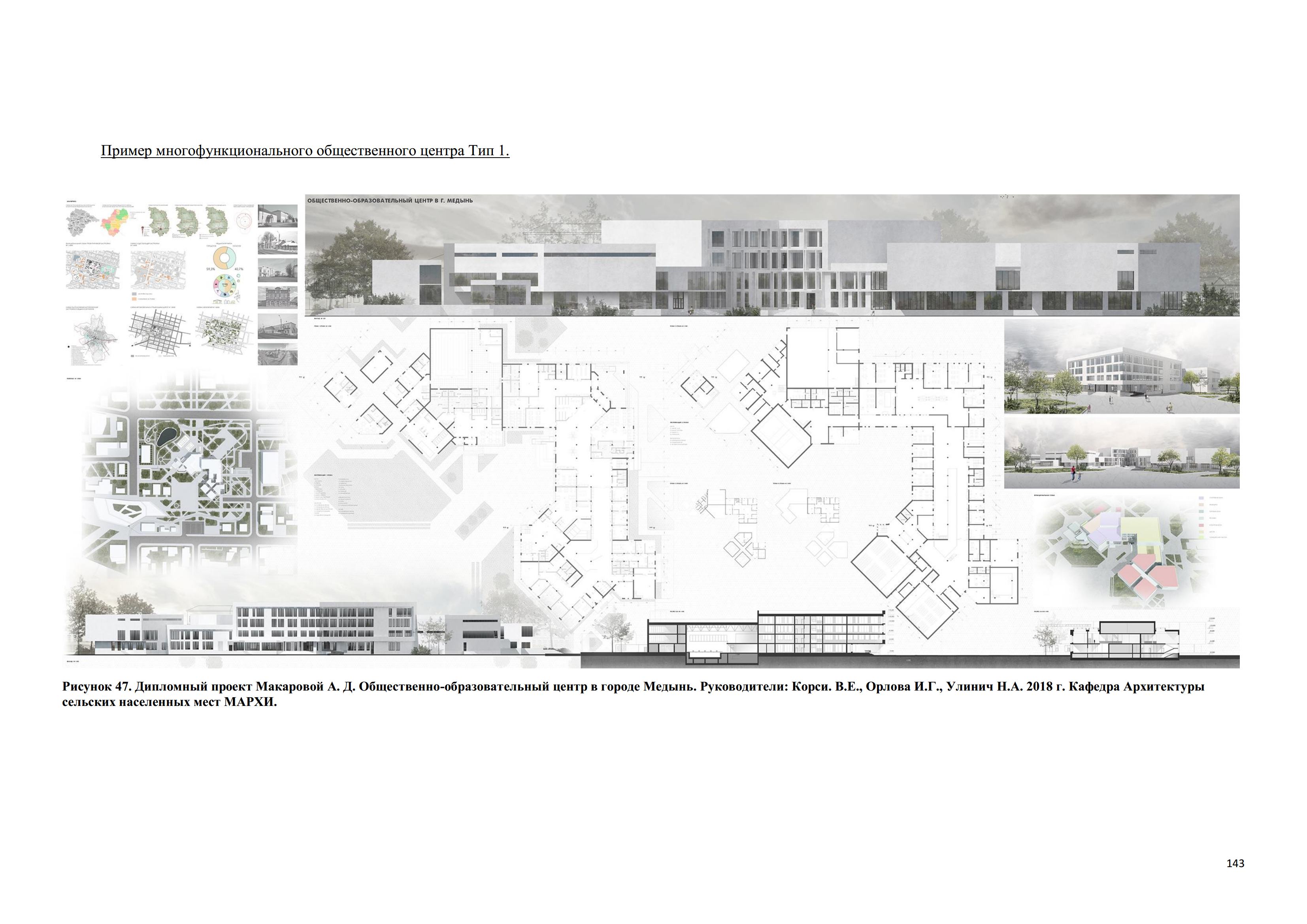

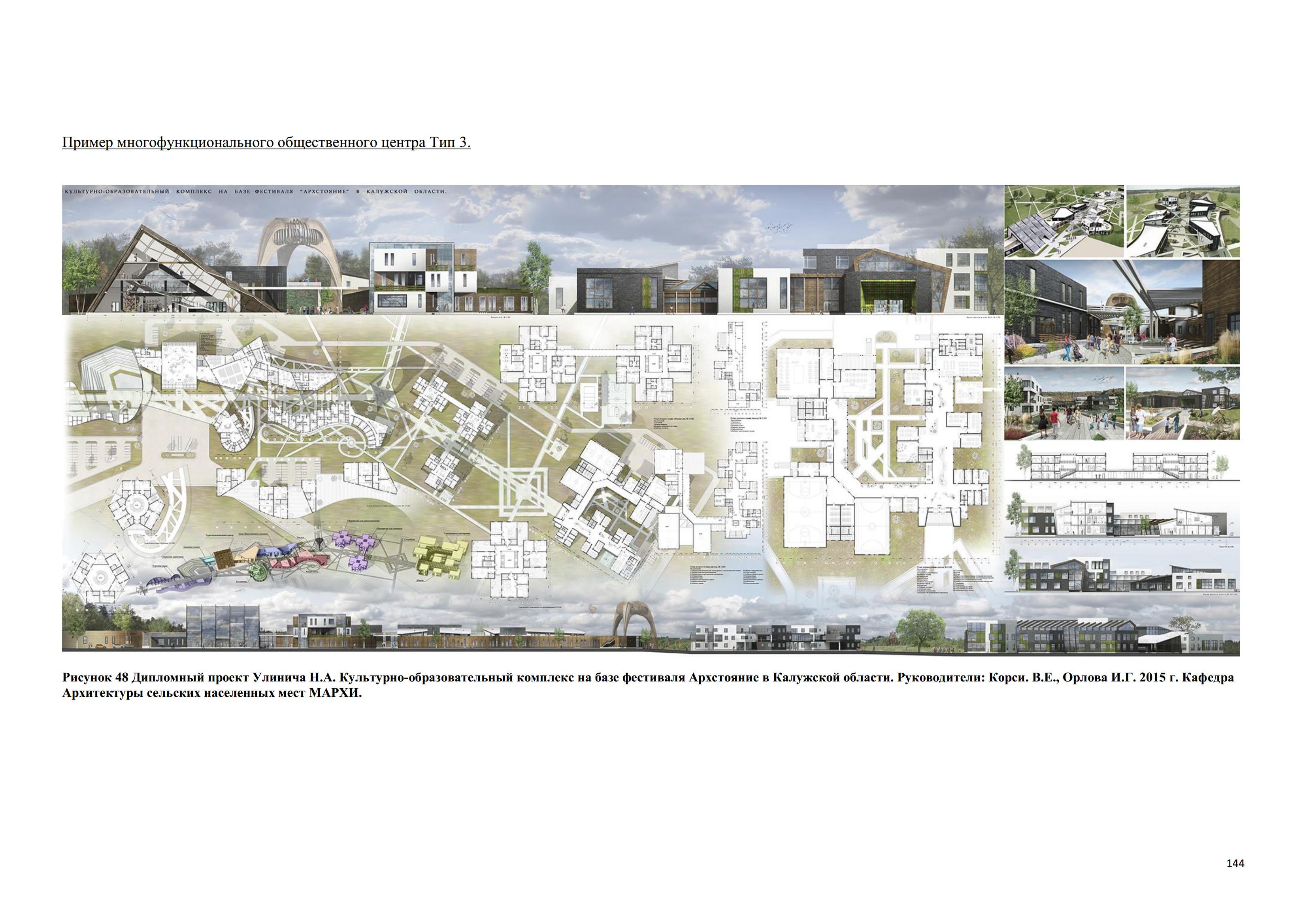

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 9,6 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.

23 мая 2020, 19:28

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий