|

|

Василий Баженов и греко-готический вкус : Сборник статей. — Москва, 2019  Василий Баженов и греко-готический вкус : Сборник статей / Ред.-сост. А. С. Корндорф, С. В. Хачатуров. — Москва : Государственный институт искусствознания, 2019. — 308 с. : ил. — ISBN 978-5-98287-143-5[Аннотация]

Понятие «греко-готический» связано с необычайно активным диалогом европейской и русской культур XVIII столетия и мифологическим отношением к событиям истории в то время. Мир готического в Век Просвещения не был исторически точно определен. Под этим словом подразумевали все древнее, «варварское», не согретое лучами классического «правильного» вкуса. Готическими именовали и древнерусские памятники архитектуры. А саму эпоху Древней Руси сближали с временами рыцарских преданий Западной Европы.

Во Франции в то время, когда там учился Василий Баженов, «греко-готическими» называли постройки, в которых логика строения и пропорций классической ордерной архитектуры «подправлялась» дерзкими конструктивными решениями западноевропейской готики, сообщавшей «изящному вкусу» «огромность и величие». Возвышенные качества Эдмунд Бёрк считал обязательными для полноценного эстетического опыта.

Подобное же греко-готическое бликование, стрельчатая сквознота героических антикизированных сюжетов определяют знакомство с литературными и изобразительными сюжетами той эпохи, организуют имиджевую политику императрицы Екатерины Великой. Синонимом «романического» и «готического» в те времена было «рыцарское». Осознать готические сюжеты как рыцарскую повесть, которая в свою очередь ассоциируется с историей древних византийских («греческих») правителей, помогала риторическая культура барочного и просвещенного театра.

Содержание

Наталия Сиповская

7 Вступление

Сергей Хачатуров (ГИИ)

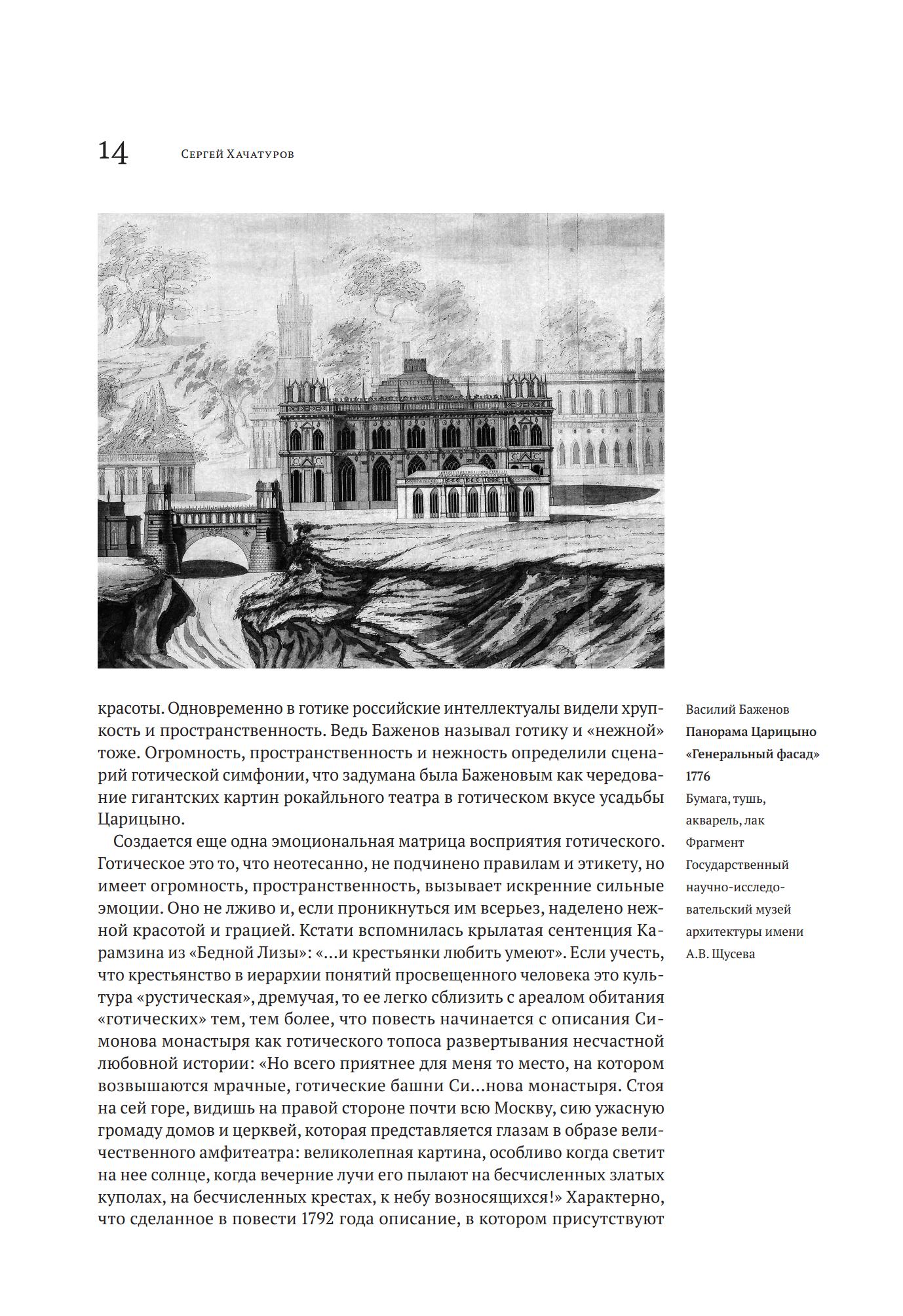

9 «Готический вкус» и современная художественная культура

Стефан Гесслер (Sorbonne Universités — INHA)

46 Готический вкус эпохи Просвещения в контексте культурных трансляций между Россией и Европой: от экзотики к политике

Владислав Латош (МГУ)

70 «Готические» строения рокайльного сада в Пейнсвике

Лёля Кантор-Казовская (Иерусалимский университет)

89 Греческий стиль и его сторонники в первой половине XVIII века: Пьер-Жан Мариетт и Эдме Бушардон

Юлия Клименко (МАРХИ)

113 «Секрет архитектуры»: готическое наследие в эпоху французского классицизма

Алла Аронова (ГИИ)

128 «Нежная готика» Василия Баженова и образ крепости в русской культуре XVIII века

Ольга Докучаева (ГМЗ «Царицыно»)

147 Главный корпус дворца в Царицыне: от В. И. Баженова к М. Ф. Казакову

Алексей Яковлев (ГИИ)

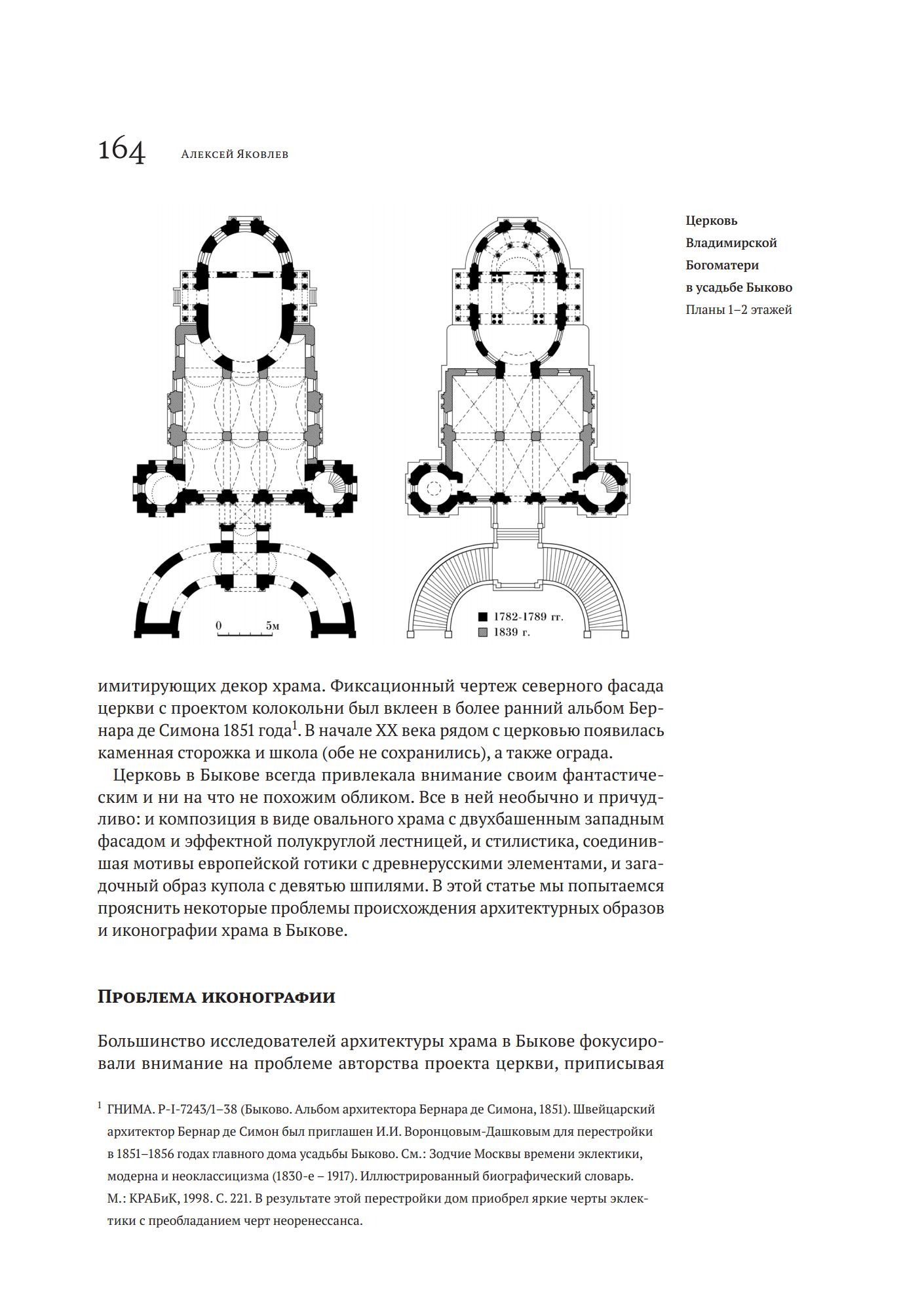

160 Церковь в подмосковном Быкове: архитектура и иконография

Андрей Карев (МГУ)

184 Отклонение от «прямой» в русской живописи эпохи классицизма и «готический вкус»

Анна Корндорф (ГИИ)

199 «Начальное управление Олега». Греко-готическая декорация и политический заказ

Алла Вершинина (ГИИ)

212 Уроки «готического» для русской скульптуры: распознавание и эмансипация грифона

Раиса Кирсанова (ГИИ)

238 Кошелек или карман в готическом вкусе

Сергей Кузнецов (ГРМ)

248 Отражения Фонтхилл-эбби. Об архитектурном замысле Михайловского замка, Гатчинского дворца и понятии готического вкуса Павла I

294 Указатель имен

Вступление

Этот сборник мы посвящаем памяти Лидии Владимировны Андреевой — выдающегося исследователя, куратора, учителя и удивительного человека. Создатель новой методики изучения прикладного искусства и русского фарфора в особенности, организатор публикаций и проектов, вновь открывших феномен советского агитационного фарфора, почитающегося ныне среди самых ярких явлений отечественной культуры, автор многих книг и коллективных трудов, около тридцати лет она проработала в Государственном институте искусствознания и затем столько же — в Музее-заповеднике «Царицыно», организованном в 1984 году при ее участии как Государственный музей декоративно-прикладного искусства народов СССР. Однако магия «величественной руины» внесла свои коррективы. Баженов стал новым и главным героем Лидии Владимировны, сосредоточившей на нем свои научные изыскания со всей присущей ей страстностью и живым любопытством. Особенности ее искусствоведческого дарования, сочетающего широту интеллектуального горизонта с пристальным, практически тактильным отношением к памятнику, и отсутствие профессиональных «шор» с жесткой исследовательской дисциплиной, открыли возможности принципиально нового подхода к изучению ансамбля, освобождавшего его от романтических литературных аллюзий и возвращавшего создание его автору, который — в свою очередь — все глубже и глубже раскрывался в нем и, теряя загадочность, приобрел очертания фигуры не только яркой, но и замко́вой с точки зрения художественной практики русского XVIII века.

В числе ее наиболее ярких открытий — идея прямого соотнесения баженовского замысла в Царицыне с его недавним опытом руководства строительством Большого Кремлевского дворца, чреватая не только перспективами реконструкции логики нарочито «неустроенного» ансамбля, но и — гораздо шире — пониманием значимости для культуры Просвещения ее, казалось бы, маргинальных линий, среди которых в зоне затейливых курьезов обитали, к примеру, шинуазри, тюркери, мавританский и готический вкусы. Последнее уже рисуется очевидным и в течение последних 20 лет обосновывалось неоднократно. Я имею в виду реконструкцию «накопительного» механизма просветительской энциклопедической эстетики, отрицающей диалектику смены и преемственности, а напротив — предопределяющей потребность осуществления здесь и сейчас всего, что когда-либо случилось. Равно как ни у кого не вызывает сомнений важность готической линии, сосредоточившей ко второй половине XVIII столетия проблематику нарождающегося историзма и оттого принявшей масштабы, невиданные для других «курьезных» явлений. Однако целью работ Лидии Владимировны были отнюдь не эти пусть и важные, но умозрительные конструкции. Целью ее интерпретаций всегда была сугубо «прикладная» задача — понять памятник и его творца. То есть греко-готический вкус не как национальная линия в общеевропейской картине приручения истории, а личная история Баженова, формирующего свое высказывание о национальной древности с точки зрения европейски просвещенного человека.

Знавшие Лидию Владимировну подмечали, что она относилась к Баженову, как к своему современнику и собеседнику. Во многом это проистекало из свойственной ей привычки обращаться к документированному авторскому тексту (к слову мастера, а не к словам о нем). Нелишне напомнить, что Лидия Владимировна в содружестве со своими коллегами и друзьями Г. Ю. Стерниным и Г. Г. Поспеловым подготовила к публикации хрестоматийное пятитомное издание воспоминаний Александра Бенуа, вышедшее в серии «Литературные памятники» в 1990 году. Теперь она с той же академической вдумчивостью читала и комментировала Баженова, находясь со своим героем в непрерывном и напряженном диалоге. А говорить им было о чем, в частности о древнерусской архитектуре, которой она занималась в начале своего научного пути под руководством Михаила Андреевича Ильина. Ей было действительно страшно интересно то, что он видел в памятниках, которые она и ее учитель привыкли видеть совсем иначе. И не затем чтобы уличить Баженова в том, что тот из своего времени не понимал, а напротив — чтобы прояснить занимавшие его смыслы.

Эту отличавшую отечественную искусствоведческую науку чуткость к смысловому наполнению предмета, потребность и умение рассматривать его в широком контексте, определявшем содержание времени и культуры, которой он принадлежал, Лидия Владимировна унаследовала у своих учителей. Вместе с навыком и потребностью полифонического понимания пространственных и предметных форм, вниманием к деталям эти качества сформировали методику ее исследований. Вроде бы «частные вещи» превращались в значимые и говорящие явления, открывающие сущностные стороны художественного процесса. Этот подход равно проявлялся и в ее исследованиях советского фарфора, и в изучении готики Просвещения, сделав Л. В. Андрееву с середины 1990-х годов признанным и уникальным специалистом и в этой области.

Мы надеемся, что этот сборник, выхода которого она ждала с большим нетерпением, очертит нынешний этап в изучении наследия ее любимого героя и художественного явления, воплотившегося в его творчестве с завораживающей многогранностью.

Наталия Владимировна Сиповская,

Директор Государственного института искусствознания

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 102 МБ)

Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. Если вы являетесь правообладателем и хотите закрыть доступ к данному изданию, пишите по адресу 42@tehne.com.

4 июля 2025, 20:57

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий