|

|

Александр Рубцов. О «странностях» современной эклектики

Жилой комплекс «Колизей» (г. Ижевск). Проект: архитектурное бюро ШЕВКУНОВА. Фото строительства: 2018. Фото: © КОМОССТРОЙ

О «странностях» современной эклектикиАлександр Рубцов

Наконец-то и в архитектурной теории появились свои НЛО — так называемые «странные» объекты. Такое, само по себе странное, их название все же не случайно: оно выражает то очевидное обстоятельство, что отдельные характеристики этих объектов решительно не совпадают с некоторыми нашими привычными представлениями, эстетическими схемами и установками.

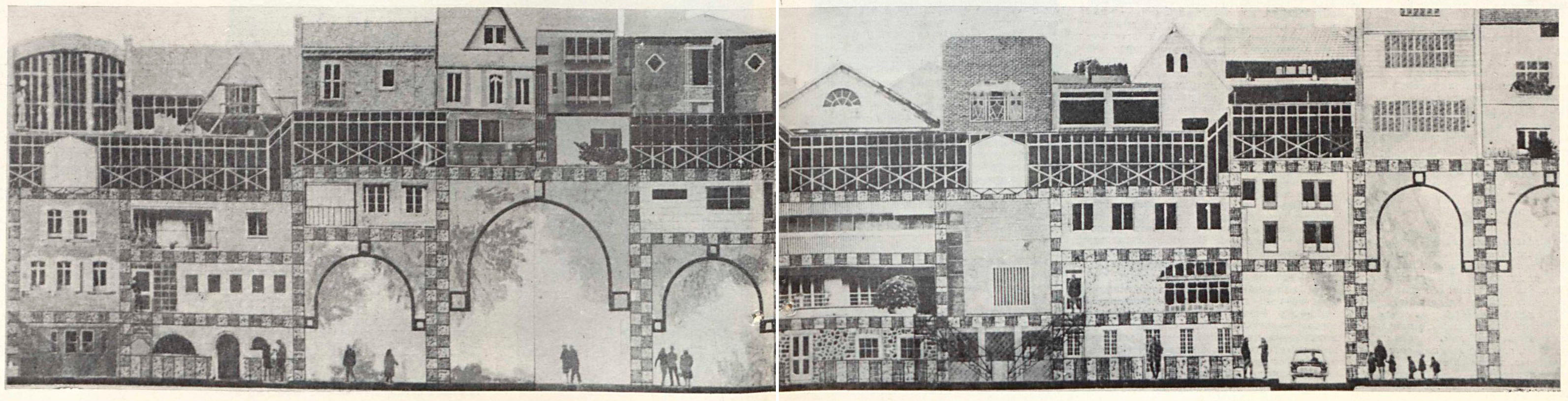

Как правило, в качестве одной из характерных особенностей этих объектов называют их более или менее явную эклектичность, отсутствие строго выверенного стилевого единства. По крайней мере в этом критики «странных» объектов единодушны. И в самой по себе эклектичности ничего особенно странного нет. Но странно другое: как только речь заходит об оценке этого явления, рушится на глазах былое согласие и возникают две группы прямо противоположных по смыслу суждений, как правило, без полутонов. Для одних — это недоработка авторов, результат отсутствия строгой централизованной режиссуры или даже следствие реализации ложной в своей основе художественной программы, осознанной установки на принципиальный эклектизм. Для других, наоборот, — достоинство «ансамбля», его положительное и даже прогрессивное качество, соответствующее новым, пока еще не общепризнанным эстетическим схемам, шаг вперед по направлению к иной, «неклассической» эстетике предметно-пространственной среды.

Что же стоит за этой интригующей полярностью суждений? Разное видение вещи, несовпадение индивидуальных пристрастий или что другое, еще менее важное для теоретического анализа, что можно без особых потерь вынести «за скобки» дальнейшего обсуждения? Дело в другом: разговоры о так называемых «странных» объектах, как правило, в самых своих истоках натыкаются на одну из острейших антиномий современной эстетики среды — и тут же упираются в стену взаимного непонимания между сторонниками классически трактуемого единства, с одной стороны, и адептами более свободного синтеза — с другой.

Такие «странности» заслуживают специального анализа, тем более, что двойственность проявляется практически на всех уровнях: и в отвлеченных общетеоретических дискуссиях, и в полемике критиков и искусствоведов по поводу вполне конкретных объектов, и в оценке этих объектов самой широкой публикой.

Что же говорят наши теория и критика об эклектике?

Проще всего объяснить эклектизм неподготовленностью автора, отсутствием у него вкуса, чувства стиля п т. п. Таких суждений много.

Можно найти и причины чисто внешнего порядка, например, часто встречающуюся установку на «дворцовость», оборачивающуюся явной перегруженностью, несоблюдением меры. В конце концов, есть и совершенно банальные ситуации, когда архитектор, оказываясь в роли работодателя по отношению к художнику, проявляет к нему большую доброту, нежели к собственному детищу, которое он насыщает ненужными элементами «синтеза». Однако к теории это вовсе не имеет никакого отношения.

Есть более основательные подходы — попытки выявить объективные источники современного эклектизма, понять его как явление, в известном смысле закономерное. Вот хотя бы два примера — из тех, что недавно публиковались в «ДИ». Для Н. Воронова эклектика — естественное следствие ретростилизации, закономерное несовпадение современного со стилевыми элементами, заимствованными из прошлого¹. Поскольку автор рассуждает скорее с культуроведческих позиций, нежели с эстетических, то вполне понятно, что к данному явлению он относится с нескрываемой симпатией — впрочем, видимо, как и все мы. С. Хан-Магомедов одновременно и более теоретичен, и более близок к сугубо профессиональным аспектам проблемы. Для него эклектика — закономерный этап развития современного стиля, у которого собственная декоративная система еще не сложилась². В этом суждении есть некоторый негативизм, но весьма смягченный оптимистическим видением перспектив, пониманием специфических черт сегодняшнего этапа — преодоления «голого» стиля и первых попыток примерить новую одежду — пусть пока из старого гардероба.

____________

¹ Воронов И. Стиль детских грез. — ДИ СССР, 1981, № 1.

² Хан-Магомедов С. Стилевое единство или эклектика. — ДИ СССР, 1981, № 3.

Создавать архитектуру означает «наводить порядок».

Ле Корбюзье

Я за беспорядочную жизненность, а не за очевидное единство. Я признаю непоследовательность и провозглашаю двойственность.

Р. Вентури

Посреди хаотической картины окружающей нас природы геометрия создала чудесные по ясности, выразительности и духовному богатству знаки, смысл которых доступен нашему восприятию.

Ле Корбюзье

Прямая линия — единственно нетворческая линия.

Единственная линия, которая не сочетается с человеком.

Прямая линия — истинное орудие дьявола.

Она способствует разрушению человечности, ведет к ее утрате.

Хундертвассер

Все это, несомненно, многое объясняет в современной эклектике. Но попробуем все же вернуться на исходные позиции и еще раз вглядеться в то, что, собственно, подлежит объяснению, — в чем «странность» именно современной эклектики, в чем ее отличие от ранее бывших проявлений эклектизма. Сразу же оставим в покое эклектику, происходящую от бездарности, есть вещи куда более фундаментальные. Например, проявления эклектизма, характерные для стыков стилевых эпох. Конечно, и сейчас идет подобный поиск, процесс становления новой стилевой системы. Но все ли это объясняет в современном эклектизме? Нет, и боюсь, что теряется здесь нечто весьма важное — принципиальность современной эклектики, ее более чем «нескромное» поведение в области теории и на практике, ее нежелание быть чем-то переходным, а значит второстепенным. При более пристальном рассмотрении оказывается, что она вовсе не удовлетворяется ролью подиума, возводимого под будущий совершенный памятник. Она мнит себя чем-то если не уже найденным, ставшим, то по крайней мере провозвестником новой эстетики, принципиально принимающей эклектизм или даже исходящей из него. Так, для новейшего постмодерна эклектика не побочный продукт беспорядочных стилевых исканий, но принцип, альфа и омега его эстетики. В своем эклектизме он настолько доволен самим собой, что предлагать ему роль пусть даже поводыря в поисках будущей стилевой системы как-то не с руки. Эклектика здесь — не одна из фракций, выделяемых в процессе стилевой очистки, но сам конечный продукт. Проще всего увидеть в этом всего лишь самомнение, иллюзии, порождаемые вполне объяснимым желанием нового направления представить самое себя чем-то более существенным, нежели это есть на самом деле. Но так ли уж необоснованны эти амбиции?

Осознанная, принципиальная эклектика — также не новость для истории художественной культуры. Это уже случилось на рубеже веков, и тогда «стиль многостилья» был не менее уверен в себе, чем сегодняшний. Правда, довольно скоро он подвергся жесточайшей критике, прежде всего со стороны пионеров «современного движения». Но сейчас по отношению к нему мы куда более лояльны, чем, скажем, десятилетие назад. Известная реабилитация эклектики, несомненно, отразила и некоторые изменения наших сегодняшних предпочтений, и складывающиеся ныне вполне практические установки на будущее процессов стилеобразования. И все же здесь опять нельзя не заметить разительных отличий. Старая эклектика исходила из традиционной презумпции целостного, законченного, завершенного в себе произведения, элементы которого связаны если не стилевым, то во всяком случае внутренним, имманентным для данного произведения единством. Если позволить себе немного поиграть словами, то в этом смысле она вовсе и не была последовательной эклектикой, поскольку из многих стилей все же пыталась создать один — хотя бы в рамках изолированного произведения. В современной эклектике — по крайней мере в ее наиболее последовательных проявлениях — все иначе. Здесь разнородные элементы — не материал, из которого предстоит сложить «трудное» единство, но наоборот, средство разрушить это единство, преодолеть его, иногда даже надсмеяться над ним. Из нарезанных невесть откуда цитат не складывается единый текст, их роль совершенно иная — запутать зрителя, порой лишь слегка смешав карты, а то и откровенно доведя все до абсурда, как в известной игре в «чепуху». Эта установка на диссонанс, на неразрешенное противоречие немыслима для былой эклектики. И в этом контексте проявление эклектизма оказывается не самозначимым направлением, но лишь одним из течений в более общей тенденции, связанной с эстетизацией неупорядоченности, случайности, диссонансности и противоречивости. Выражения этой тенденции самые разнообразные: от робких поползновений к «свободной», «живописной» планировке до «пламенного хаоса» (Г. Зедльмайер) западного экспрессионизма, от эстетизации спонтанно сложившихся структур старых городов до откровенных подделок «под стихийность» в духе Люсьена Кролля, от упреков в переупорядоченности, предъявляемых наличной среде, до беззастенчивого эстетизма современного постмодерна. Что же стоит за этой тенденцией?

Красота есть строгая соразмерность, гармония всех частей, объединяемых тем, чему они принадлежат, — такая, что ни прибавить, ни убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже...

Л.-Б. Альберти

Искусство — это отбор, очищение и оживление внутреннего внимания к воспринимаемому единству и форме. В обычном восприятии мы воспринимаем только беспорядок или фрагментарное единство, тогда как в искусстве мы находим это единство во всей полноте.

Д. У. Готшалк

Смысл термина «архитектура» потерял свое прежнее узкое и придворное значение. Он обозначает теперь не только «здание», но и всю совокупность явлений, ориентированных в будущее — окружающую среду.

М. Николетти

Но новое, беспорядочный абстрактный экспрессионизм или китч — строительство подарочных косынок на решетках — более не способно вести к единому стилю времени, подобно сверхупорядоченным стеклянным коробкам функционализма.

В. фон Эккардт

Вы едете в Версаль, и вы возмущаетесь вкусом XVII века... Но перестаньте на время судить с точки зрения ваших собственных нужд и ваших собственных привычек... Они были утомлены варварством, как мы утомлены цивилизацией.

И. Тэн

* * *

Нетрудно предположить, что в этом повинна сама эстетика функционализма с ее гипертрофированной рациональностью, склонностью к излишней упорядоченности, даже геометричности. В свое время Вельфлин представил историю развития художественной культуры в виде качаний маятника: от линейности к живописности, от жесткости к большей свободе и т. д. Если так, то естественно понимать современные тенденции как еще один ход «маятника» — в сторону, противоположную эстетике «современного движения».

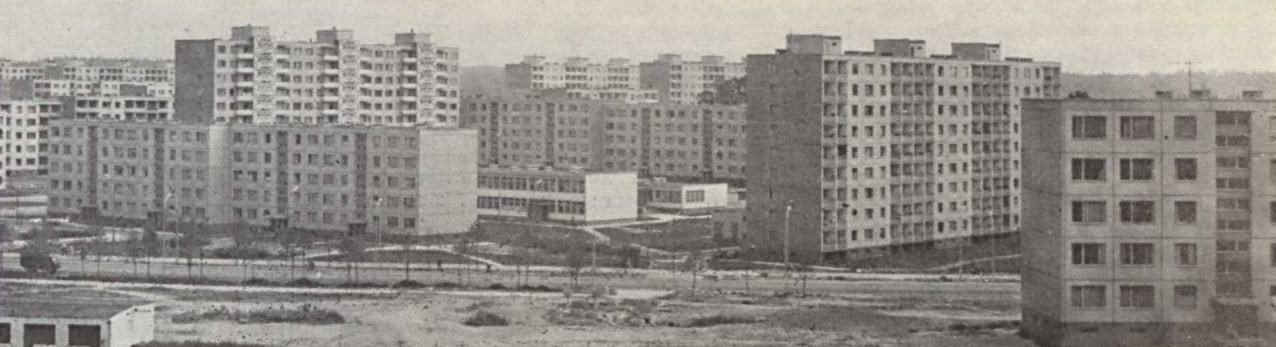

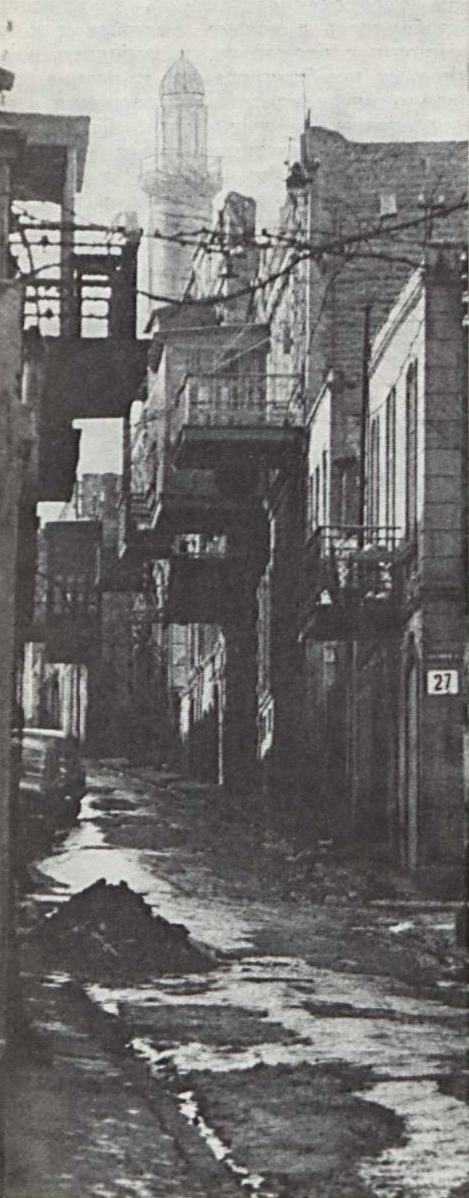

Однако это было бы упрощением ситуации. Классицизм, например, ценил упорядоченность ничуть не меньше, чем «современное движение», но альтернативный ему стиль — барокко, при всем пристрастии к диссонансам, случайностям и пространственным сюрпризам, никогда не покушался на художественное единство произведения — всякий диссонанс был здесь гармонизирован и всякая случайность подчинена совершенной внутренней законосообразности художественного целого. Стилевой «маятник» мог раскачиваться между порядком и беспорядком с какой угодно амплитудой, но он никогда не вырывался из сферы художественного единства. Диссонанс лишь подчеркивал гармонию целого, случайное лишь оттеняло внутреннюю закономерность произведения, обостряя ее восприятие. Сейчас же мы сталкиваемся с самодовлеющей эстетизацией беспорядка и дисгармонии, эти качества порой обретают эстетическую самоценность. И эту небывалую доселе эстетическую реакцию породил не сам по себе культ порядка, характерный для функционализма, но прежде всего то, что эта упорядоченность была распространена практически на всю искусственно создаваемую человеком предметно-пространственную среду. Архитектор-художник во все времена боролся с проявлениями спонтанной неупорядоченности в средообразовании, мечтал о создании единого синтетического произведения — гигантского урбанизированного «гезамткунстверка». Однако только в наше время ему удалось практически окончательно вытеснить элементы естественного, спонтанного формирования среды и все без исключения подчинить своей воле. Если раньше произведение вписывалось в контекст эстетически не организованного окружения, будь то природа или стихийно формировавшаяся ткань «второй архитектуры», то теперь произведением была провозглашена сама среда на всех ее иерархически взаимосвязанных уровнях и во всех ее проявлениях. Следствия этой акции очевидны: эстетизация беспорядка стала реальностью, в крайних своих проявлениях воплощаемой экзальтированным любованием трущобами и грудами городского хлама. Точно так же многие тенденции в современном искусстве можно рассматривать как стремление уже в рамках самого художественного творчества как-то восполнить недостающие среде качества естественности, спонтанности, даже некоторой хаотичности. Но нельзя не видеть и явной паллиативности такого «решения» — ведь утеряна совершенно иная — естественная — неупорядоченность, всегда придававшая среде особую прелесть и невосполнимая никакими искусственными средствами. Пытаясь изменить что-то в рамках самого художественного творчества, в частности, ценой известной его переориентации на несколько большую неупорядоченность, мы нисколько не приближаемся к радикальному решению проблемы, безвольно отдаваясь стихийной, неосознанной переоценке ценностей.

* * *

Какое отношение имеет все это к нашим «странным» объектам? Самое непосредственное, хотя и непростое. Конечно, трудно предположить, что во всех этих объектах реализована сознательная установка на эклектизм. И в то же время авторы большинства из них — не из тех, кого запросто можно упрекнуть в отсутствии чувства стиля, в неспособности собрать воедино ансамбль. Поэтому, если выражаться по возможности осторожно, то я бы воспользовался формулировкой от противного: даже если авторы таких объектов специально эклектичности не добиваются, достаточно того, что у них по крайней мере нет и твердой установки на достижение жесткого и однозначного единства. Здесь важнее даже не то, что они делают, а то, чего они не делают, снимая с себя обязательства по достижению стилевой определенности. Ведь и игривая безалаберность в увязке стилевых и композиционных элементов, и нарочито ироничное их комбинирование, и резкое, откровенно диссонансное столкновение стилевых систем — все это лишь более или менее явно выраженные проявления одной тенденции. И не столь уж незаметна связь между тем посмешищем, в которое превращает китч идею стилевого единства, сюрреалистической эклектикой экстремистского постмодерна, деликатными стилизациями «под среду», симулирующими спонтанность, и, наконец, той «стыдливой» эклектикой, которая получается как бы ненарочно, когда даже сам автор готов себя убедить, что ни о чем подобном и не помышлял. Как бы ни оценивали мы эти столь разные по характеру и степени выраженности явления, все же нельзя отрицать и того, что они были закономерно подготовлены известной и вполне определенной ситуацией. Если человек начинает ценить то, что прежде ему в изобилии поставляло его обыденное окружение, если даже художник решается не только на самообман мелких сделок со своей стилевой «совестью», но и на откровенное, сознательное выворачивание самой упорядочивающей, гармонизирующей сущности искусства, — значит среди эстетических характеристик нашей среды чего-то явно недостает и искусство, конденсируя витающие в воздухе настроения, пытается восполнить этот недостаток, хотя бы и ценой извращения собственной сути. Оценивая такие произведения как искусство в классическом смысле этого слова, нельзя не упрекнуть их в раздробленности, мозаичности, даже стилевой беспринципности. Но если попытаться ощутить эти пространства как элемент среды, точнее, как замкнутую микросреду, то эти мозаичность и некоторая неупорядоченность уже не раздражают — наоборот, в ней появляется своя привлекательность, причем основанная как раз на тех самых качествах, которых так недостает современной среде. Разве раздражают нас стилевые наслоения старых городов? Разве не может быть прекрасной улица, сложившаяся из отдельных домов, на лице каждого из которых свое выражение? В конце концов, в наших собственных квартирах так ли уж много этого «художественного единства»? А ведь это нормальная, живая среда, и если лишить ее некоторой эстетической гетерогенности, не ощутим ли мы себя в этих целостных гарнитурах, как в витрине мебельного магазина, где «ради разнообразия» ставят разве что несколько книг на полку?

Но ведь наша повседневная жилая среда и произведение архитектурного Искусства — далеко не одно и то же. Да и улицы есть другие: зодчего Росси, Риволи, Уффици — и почему-то именно они попадают в учебники по истории Архитектуры...

* * *

Вот тут-то и кроется вся сложность и противоречивость ситуации. По мере того как среда утрачивает необходимые ей качества естественной неупорядоченности и эстетической неорганизованности, эти качества начинают цениться буквально во всем, в том числе и в искусстве, всегда основывавшемся на целостности, гармонии и безупречном единстве. Если раньше сама среда служила тем эстетически неорганизованным контекстом, в который художник вписывал образцы гармонии и совершенства, то теперь все становится с ног на голову: «тело» города, его обыденная среда, не претендуя на то, чтобы быть произведением искусства, в то же время на чисто внешнем и формальном уровне вбирает в себя качества упорядоченности и единства и с удручающей равномерностью распространяет их на пространства, необозримые в самом прямом смысле этого слова. И вот единственным прибежищем исчезающих неупорядоченности, несогласованности и несовершенства становятся уникальные, как правило, общественные объекты. Сдержанность в средствах, внятность языка, простота и ясность композиции здесь ценятся уже почти по инерции. И дело не только в том, что наша обыденная среда дискредитирует эти качества, превращая простоту в примитивность, а единство — в однообразие. Даже такой жесткий стиль, как классицизм, не был ни примитивным, ни однообразным, однако пространства, соразмерные современным новостройкам и выдержанные в духе классицистического единства, могут привидеться разве лишь в качестве совершенно нереального эстетического кошмара. Здесь важно именно это: исчезает фон, естественное, эстетически неорганизованное окружение, в противоборстве с которым только и выявляют свою ценность единство и целостность произведения. Исчезает среда, способная своим несовершенством выражать естественность обыденной жизни. Зато в самом искусстве, где прежде совершенная целостность была одним из определяющих достоинств, мы все чаще прощаем несогласованность и несовершенство, отказываясь от строгих критериев высокой «искусственности» и радуясь хотя бы отдаленному напоминанию о естественной неупорядоченности и дисгармоничности былого нашего окружения. При этом наше эстетическое сознание буквально разрывается между негативной оценкой несовершенного произведения искусства — и благодарным приятием прообраза утраченного «несовершенства» среды.

Перед нами застывшее, мертвое искалеченное изображение того, что было когда-то великолепной и неуловимой, в силу своей сложности, жизнью городов.

А. Лефевр

Современное искусство делает дисгармонию одним из важнейших принципов композиции. Классические искусства нацелены на безмятежность, которой они достигают с помощью гармонии, порядка и логики. Современное искусство прямо противоположно этому... Оно и использует дисгармонию, которая основана на иррациональном и неожиданном.

К. Готтлиб

Идея противопоставления порядка и беспорядка скушна и беспомощна, но, конечно, если вы хотите выглядеть романтично, эти слова доходят как нельзя лучше... Исследуйте области очевидного беспорядка и вы скоро различите более сложную форму порядка, беспорядок превратится в порядок.

Т. Кросби

Мнимослучайное не отвечает, однако, нашим эстетическим запросам и не может удовлетворить горожанина: он с легкостью обнаруживает белые нитки преднамеренности и выражает недовольство, а мы говорим, что он привередничает.

Б. Губер

Причина, почему искусство может нас обогатить, заключается в его способности напомнить нам о гармониях, недосягаемых для систематического анализа.

Н. Бор

Задача заключается в том, чтобы, наряду с удовлетворением потребностей, предоставить большую степень свободы иррациональным категориям, как бы они ни назывались — случайность, несовершенство, спонтанность, интуиция. Практически это означает, что градостроительная или архитектурная система не должна быть слишком жесткой, настолько жесткой, чтобы невозможно было «обыграть» ее, как-то вырваться из ее плена. Это означает, что самое непосредственное и более отдаленное окружение человека — квартира, фасад дома, сад у дома — все должно быть отмечено печатью индивидуальности и отражать эмоциональные запросы.

И нужно смириться с тем обстоятельством, что это может нанести ущерб эффективности планирования городов и упорядоченности, к которым мы стремимся.

М. Шидгельм

Существует только один способ, путь, сделать здания и города живыми; он совершенно отличен от методов и идей планировки, от методов и идей архитектуры, он основан на той великой силе художественного творчества, которая содержится в каждом человеке; он основан на процессах, протекающих в природе, с его помощью создаются города и здания, которые, подобно великим поселениям прошлого, являются частью естественной природы.

Кр. Александер

* * *

Как же относиться к этим столь противоречивым явлениям? Ведь такая раздробленность явно не на пользу ни самому искусству, ни среде, утраченные качества которой в данном случае восполняются совсем не там, где им место, да и то чисто внешними средствами. Какой бы сложности, противоречивости и диссонансности ни пытался достичь художник-архитектор — все это лишь тусклый отблеск той подлинной иррациональности, которая отличает микросреду старых городов, непосредственно воплотившую стихийную органику жизнедеятельности города. Здесь хаос в силу действия множества интегрирующих факторов восходит к упорядоченности и органическому единству — художник же действует прямо противоположным образом: чтобы нарушить единство, он должен прежде уже иметь его идеальный прообраз, он может нарушить лишь уже отсчитанный ритм, достигнутую гармонию, раскрытую симметрию. И наконец, главное: в естественно формирующейся среде за каждым изгибом, за каждой царапиной на камне стоят реальные события, и все здесь обладает абсолютной достоверностью свершившегося жизненного факта; когда же художник решается на внехудожественные диссонансы, мгновенно проступают «белые нитки преднамеренности» (Б. Губер) и возникает недоумение: как в искусство забрело случайное — в самом плоском и однозначном смысле этого слова? Ведь одной из существенных общекультурных функций искусства всегда было моделирование прообразов идеальной гармонии и совершенства, недосягаемых для прочих сфер человеческой деятельности. Прощая расслабленную несогласованность и отсутствие совершенной целостности в художественном произведении, мы, хотя и делаем это отнюдь не без влияния вполне понятных и объяснимых причин, все же неизбежно снижаем критерии художественности, отказываясь от извечных, конституирующих определений искусства. Когда же художник, преодолевая центробежные векторы эклектизма, все-таки соединяет случайности и диссонансы в совершенной закономерности художественного целого, оказывается, что эти диссонансы уже не утоляют нашей ностальгии по утерянному несовершенству среды. И этот порочный круг замыкается закономерно, ибо искусство по сути своей призвано противостоять милому несовершенству обыденности; пытаясь же хотя бы отчасти воспроизвести это несовершенство в сфере художественного творчества, мы не только не решаем проблем средообразования, но затушевываем их — ищем не там, где потеряли, а там, где светло.

В безоглядной, некритической эстетизации беспорядка есть и другой порок. Эстетическая полноценность исторически сложившегося города основывается именно на контрастном взаимодействии совершенной гармонии искусства и видимой хаотичности среды. Изжив «вторую архитектуру» — спонтанно-органическое «тело» города — и оказавшись перед лицом явной избыточности порядка и одномерной «гармонии», мы вполне естественно реагируем на это соответствующей переоценкой ценностей. В слепых метаниях между «эстетикой порядка» и «эстетикой беспорядка», мы все чаще приходим к «разумному» компромиссу, одним из средств достижения которого и является современная эклектика. Но насколько это перспективно с точки зрения задач формирования эстетически полноценной среды? И вот оказывается, что на месте былого контраста между совершенством произведения и органической неупорядоченностью внехудожественного контекста может возникнуть лишь «среднее арифметическое» между порядком и беспорядком, жесткостью и аморфностью. Колебания «маятника» между гипертрофиями «современного движения» и эстетизацией жизненной стихни постепенно затухают, и он в конце концов останавливается где-то посредине между искусством и средой.

В контексте всех этих процессов и тенденций нельзя однозначно отнестись к «странностям» современной эклектики. Трудно не увидеть в этом закономерной и естественной реакции на общеизвестные реалии недавних тенденций формообразования. И то, что художник — пусть даже из чисто подсознательных побуждений — решается на отказ от таких фундаментальных для искусства понятий, как художественное единство и стилевая целостность, то, что это может положительно оцениваться публикой, что даже профессиональные критики и теоретики ищут тому оправдание, — все это говорит о происходящей перестройке эстетического сознания, о процессах, которые уже объективно существуют, а следовательно, по крайней мере, должны получить то или иное воплощение. Но не менее очевидна и внутренняя порочность этой эстетской реакции, ее фатальная бесперспективность. Двойственное отношение к этим «странным» объектам отражает их собственную противоречивость, в конечном счете — противоречивость всей современной художественной ситуации, а отнюдь не недоговоренность спорящих сторон, полярность пристрастий или извечную битву между «прогрессистами» и «ретроградами». Такие противоречия разрешаются, как известно, не логически, но лишь в ходе развития самого явления. С безнадежной тоской рассуждаем мы о прелестях исторически сложившихся городов, будучи почему-то абсолютно уверены в невосполнимости этих потерь. Но процесс накопления культурных ценностей должен быть необратимым: будущее не может одаривать человека одной рукой, обирая другой. Поэтому выход один — сполна вернуть среде утраченные ею качества сложности, противоречивости, некоторой хаотичности. Возможно, сейчас это представляется утопией, но достаточно припомнить основные тенденции современной теоретической и проектной футурологии, чтобы увидеть множество возможностей. Все эти «метаболизмы», «метаморфизмы» и т. п. в конечном счете сходятся в одном — в привнесении элементов спонтанности в процесс средообразования. Во что это выльется конкретно, сказать трудно, но уже в этом воображаемом мире будущего художник вновь ощущает свое подлинное призвание — совершенным единством своих произведений свидетельствовать об упорядочивающей гармонизирующей миссии искусства.

23 августа 2025, 13:27

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий