|

|

Л. А. Жадова. «Трибуна Ленина». Страница истории советского дизайна

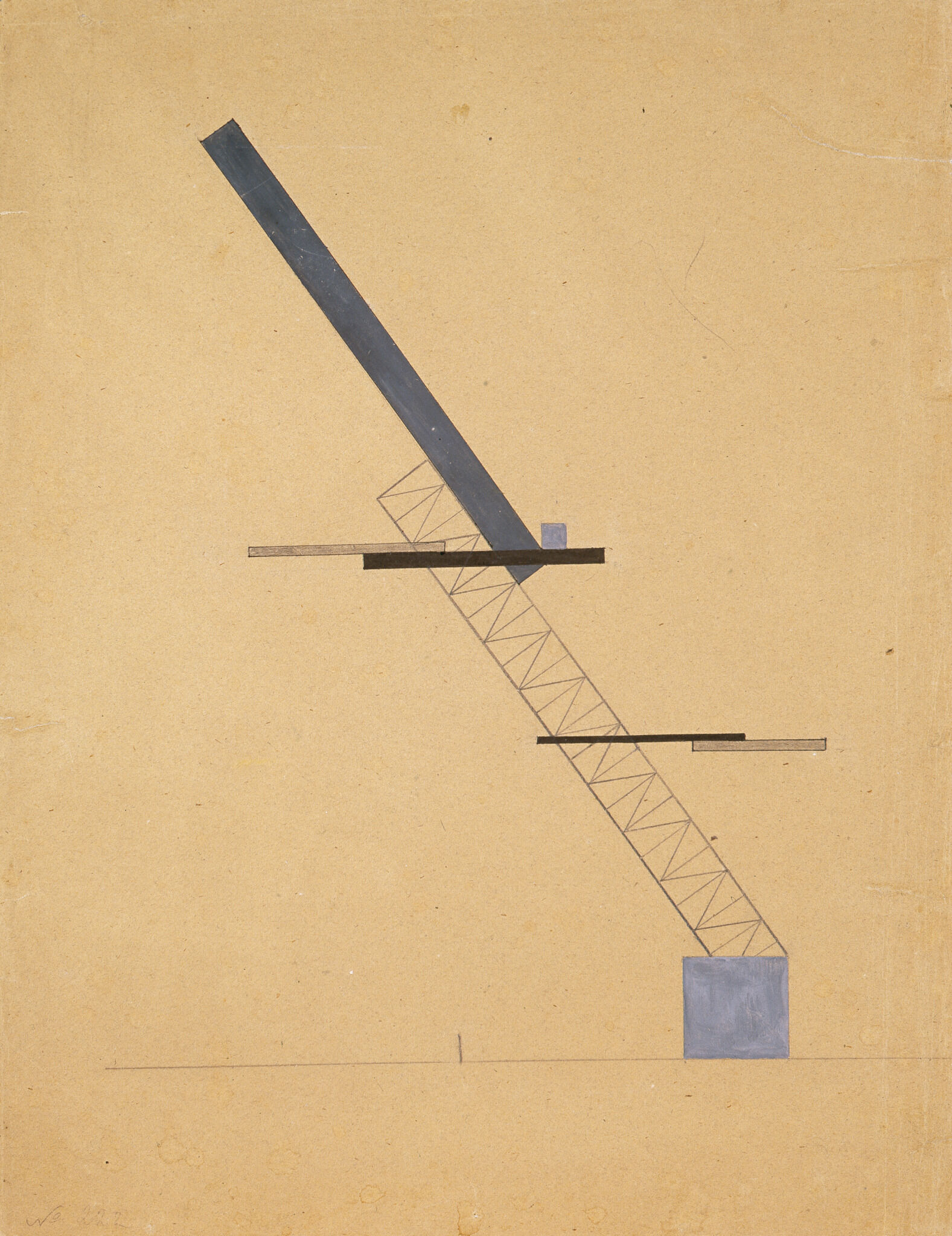

Эль Лисицкий (1890—1941). Проект трибуны для площади. 1924. 63,9 × 48 см. Материал: картон. Техника: гуашь, тушь, фотомонтаж, кисть, перо.

Источник: Третьяковская галерея

«ТРИБУНА ЛЕНИНА»СТРАНИЦА ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ДИЗАЙНАЛ. А. ЖАДОВА,канд. искусствоведения,Москва

Агитационно-массовое искусство первых лет Октября: трибуны и площадки для уличных митингов и театральных действий, книжные киоски, оформление демонстраций и праздничных шествий, окна РОСТА, плакаты, вывески, лозунги, обложки брошюр и книг — все это и истоки, и первые пробы сил советского дизайна.

Проект «Трибуны Ленина» — одна из самых интересных и широко освещенных в специальной литературе дизайнерских работ той эпохи. Однако история возникновения этого проекта оставалась до сих пор малоизвестной. А она весьма любопытна и характерна для своего времени.

Лечившийся в Швейцарии от туберкулеза Эль Лисицкий впервые представил этот проект на международной театральной выставке в Вене в 1924 г. (15/IX—15/Х). Проект имел большой успех и, принеся широкую и заслуженную известность Лисицкому, с тех пор многократно воспроизводился и в советских и в зарубежных изданиях.

Однако Лисицкий никогда не претендовал на личное авторство и всегда ставил подпись: «УНОВИС, 1920 г. Мастерская Лисицкого» (в этом убеждает знакомство с документами проекта «Трибуны Ленина»1).

____________

1BEHNE A. Der Moderne Zweckbau. Drei Masken Verlag. München. Wien. Berlin 1925. (С подлинниками проекта и репродукциями трибуны).

2. Эскиз праздничной трибуны. Лисицкий. 1924 г. (?). Б., карандаш, чернила, перо. 18,3×22,4. ГТГ

3. «Трибуна Ленина». УНОВИС. Мастерская Лисицкого. 1920—24 гг. Картон, тушь, гуашь, фотомонтаж, кисть, перо. 63,5×48. ГТГ

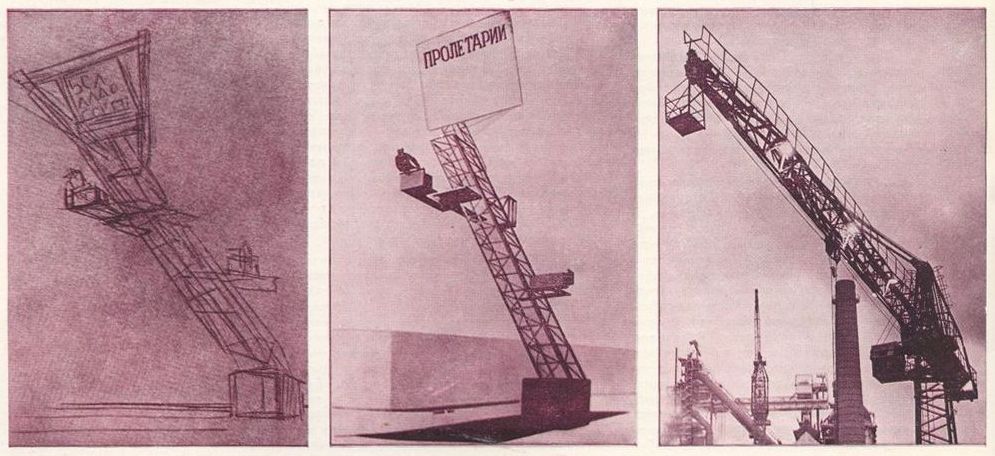

4. Подъемный кран — аналог конструкции «Трибуны»

УНОВИС («утвердители новых искусств») — инициативная творческая группа, сплотившаяся вокруг Малевича в Витебских Свободных художественных мастерских в 1920—1921 гг. Ближайшим помощником Малевича был Лисицкий, возглавлявший мастерскую печатного дела и одновременно руководивший архитектурным факультетом.

Проект «Трибуны» был впервые опубликован в «Листке № 1» УНОВИСа, датированном 20 ноября 1920 г., под названием «Проект трибуны знака супрематизма, архитектурно-фактической мастерской училища УНОВИСа», справа от этого названия стояла подпись — «И. Чашник».

Восемнадцатилетний Илья Чашник начал учиться в Витебске у Лисицкого и Малевича осенью 1920 г. «Трибуна», видимо, была его первой работой в УНОВИСе, сразу привлекшей к нему внимание.

Здесь же в «Листке № 1» в хронике читаем: «Изобретенную трибуну Чашником предложено УНОВИСу поставить на площади города Смоленска. За что уже мастерская сооружений принялась».

В архиве художника, хранящемся в его семье в Ленинграде, есть любопытный документ на бланке художественного подотдела отдела Народного образования г. Смоленска, датированный 23 октября 1920 г. и подписанный заведующим секцией ИЗО:

«В Цетворком УНОВИСа, товарищу Чашнику.

В результате моего доклада о Вашей трибуне, комиссией по Октябрьским праздникам предложено вам:

1. Представить законченный проект с описанием.

2. Вычислить стоимость сооружения (смету).

3. Выяснить время и срок работ и окончательной установки.

Перечисленные данные являются базисом, на котором возможно выяснение вопроса об установке трибуны».

Из истории УНОВИСа известно, что его актив (Малевич, Лисицкий, Хидекель, Коган, Чашник) между 17 и 21 октября выезжал на областную конференцию в Смоленск. Возможно, там и возникла и получила первые эскизные воплощения идея трибуны, а возможно, эскизы ее уже были сделаны Чашником еще раньше, в Витебске, а в Смоленске были показаны местным властям, вызвав у них желание осуществить проект2.

____________

2 Сведений об осуществлении «Трибуны» не сохранилось. До сих пор не воссоздана модель трибуны, хотя, думается это полезно было бы сделать.

Чашник Илья (1902—1929). Проект трибуны для площади. 1920. 32,9 × 37,9 см. Материал: бумага серая. Техника: графитный карандаш, гуашь, тушь. Источник: Третьяковская галерея

Чашник Илья (1902—1929). Проект трибуны для площади. 1920. 48,7 × 37,7 см. Материал: бумага серая. Техника: графитный карандаш, гуашь, тушь. Источник: Третьяковская галерея

То, как возникал проект трибуны, подтверждают письма Лисицкого из санатория в Швейцарии: к жене от 17 мая 1924 года: «...Получил ряд эскизов от моих ребят, с которыми работал в Витебских мастерских. Из них я теперь уже полностью сделал для книжки Бене «Целесообразное строительство» эскиз трибуны...»3; и к автору книги — Альфреду Бене от 20 мая 1924 г.: «Я получил теперь некоторые эскизы старой работы и реконструировал проект. Поэтому и подписал его не как свою персональную работу, а как работу мастерской»4. В этом же письме к Бене Лисицкий рассказывает, что работа была сделана в архитектурной мастерской Витебской художественной школы и что он поручил ее одному из своих лучших учеников незадолго до отъезда из Витебска.

____________

3 LISITZKY E. Maler, architekt, typograf, fotograf. Dresden. 1967. S. 47.

4 CONRADS U., SPERLICH H. G. Phantastische Architektur. Stuttgart, 1960, S. 168.

Все эти сведения позволяют прийти по крайней мере к трем выводам: что проект был задуман к трехлетию Великой Октябрьской революции, причем предполагалось осуществить его в дни Октябрьских празднеств в Смоленске; что автором первого проекта «Трибуны», созданного в 1920 г. в УНОВИСе, был И. Г. Чашник и что сами члены УНОВИСа придавали проекту принципиальное значение, поэтому сразу же и опубликовали его.

Эти выводы подтверждаются художественными материалами. В архиве Чашника сохранилось два превосходных графических проекта трибуны (57,5 на 37,5, коричневая бумага, карандаш, гуашь, тушь). Два таких же проекта, отличающихся только размерами, но выполненных на той же коричневатой плотной бумаге и в той же технике, сохранились в творческом архиве Лисицкого (ГТГ). Их-то Лисицкий, очевидно, и получил от Чашника, находясь в санатории в Локарно. Все эскизы не подписаны, но их идентичность с репродукцией трибуны в «Листке № 1» УНОВИСа не оставляет сомнений в первоначальном авторстве5.

____________

5 В то время авторские повторения одного и того же проекта были у нас в обычае. Фоторепродуцирование проектов было еще затруднительно — и технически, и материально, да и фотография еще не была осознана как составная часть технологии проектирования.

Что же представляла собой «Трибуна», спроектированная в УНОВИСЕ в 1920 г.? Укрепленная на металлическом кубе, диагонально поставленная железная решетчатая конструкция смонтирована с движущейся по этой диагонали цельной платформой и с двумя консолями — площадками для ораторов и гостей. Монументальная и вместе с тем динамичная трибуна полемизировала с традицией неподвижных кафедр, дощатые и фанерные подобия которых обычно сооружались тогда на улицах и площадях городов.

Проект трибуны УНОВИСа и формами и материалом агитировал за грядущую эру, которая виделась как некий идеальный, машинно-металлический, индустриальный мир.

В работах по истории нашей художественной культуры 20-х годов обычно принято противопоставлять конструктивизм супрематизму, одновременно противопоставляя и их лидеров — Татлина и Малевича. Но одно дело — личные отношения и даже программно-теоретические документы, а другое — реальный художественный процесс, исходя из которого трибуна УНОВИСа, наоборот, показательна как синтез этих двух направлений в искусстве. Ее без всяких натяжек можно охарактеризовать как супремо-конструктивистическую по своему стилю. Простота исходных геометрических элементов — квадрат, вытянутый прямоугольник, асимметричная композиция, построенная на двух сдвинутых по отношению друг к другу диагоналях, зрительно уравновешиваемых двумя разнонаправленными горизонталями площадок для ораторов и гостей — все это идет от супрематизма. Но в этом проекте, пожалуй, впервые отвлеченное супрематическое построение выведено в пространство, как вполне реальный объем с вполне определенным целевым назначением. В двух профильных изображениях трибуны визуально развернута ее функциональная программа, подчеркнут и материал конструкции — ее металлические решетчатые формы. Кстати, и серо-голубой цвет квадратов в проектной графике Чашника, по тогдашним уновисовским понятиям — гамма металлоцветия. И все это вместе взятое идет уже от конструктивизма. Специалисты давно подметили некоторое сходство диагонально наклонных конструкций «Трибуны» и «Башни Татлина» — при всем различии в масштабах и программе этих двух построек.

Проект башни III Интернационала был завершен еще к концу 1919 г., и за элементами сходства могли стоять и элементы влияния.

Во всяком случае, на мой взгляд, та свобода и органичность увязки смелого решения, построенного на пластическом контрасте пространственной решетки и глухой плоскости нерасчлененного объема, с развернутой социально-функциональной и производственно-технической программой, которая столь ярко выявит себя впоследствии, например, в архитектуре Леонидова, может быть, впервые выразила себя в проекте «Трибуны».

Проект этот приобрел мировую известность в том реконструированном виде, который в 1924 г. придал ему Лисицкий, готовя для книжного издания. Он повернул изображение трибуны в полуфас к зрителю, сообщив ему подчеркнутую пространственность ракурса. Исчезла вторая диагонально-вытянутая форма, снивелировался пластический контраст.

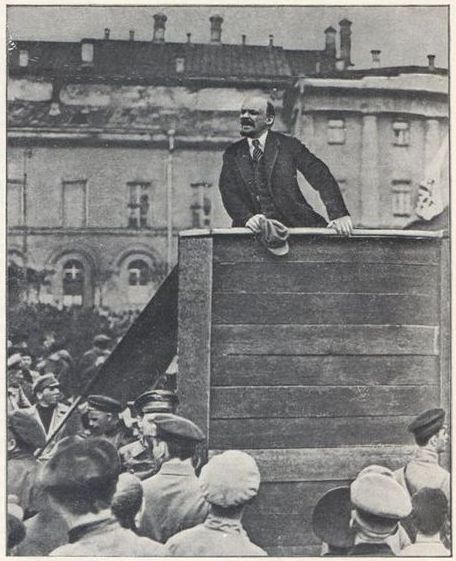

Вместе с тем «Трибуна» приобрела новое символическое звучание. Лисицкий смонтировал ее с фотографией выступающего Ленина, причем поставив себе задачу добиться, «чтобы жест оратора подчеркивал движение всего сооружения»6, блестяще выполнил ее. С того времени проект закономерно получил название «Трибуна Ленина». Над головой Ленина начало лозунга: «Пролетарии...» (читай, домысливая: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). Трибуна-проект стала образом графического искусства, а сама проектная графика — одновременно и произведением агитграфики (оригинал ее находится в ГТГ).

____________

6 LISITZKY Е. Maler, arhilekt, typograf, folograf. Dresden, 1967. S. 48.

Надо отдать должное Лисицкому: он сумел удивительно точно выбрать фотографию Ленина-оратора, не только замечательную по своей силе и выразительности, но и пластически неотделимую от общей динамической устремленности конструкции трибуны.

В архиве Лисицкого сохранились эскизные рисунки трибун, один из которых, думается, непосредственно связан с поисками того нового ракурса, который придал ей художник, создавая свою реконструкцию трибуны. К этому же периоду, с нашей точки зрения, относится и другой рисунок — вариант праздничной трибуны, впервые публикуемый на наших страницах.

В тот период, когда советские архитекторы и художники работали над увековечиванием памяти Ленина, Лисицкий не только реконструировал трибуну, но и разрабатывал проект кинотеатра — культурного центра с несколькими залами и научно-просветительскими кабинетами, посвященного памяти Ленина.

Трибуна Ленина была для художника принципиально важной работой в сфере проектирования. Характерно, что он сделал подробное описание проекта. Приводим его полностью:

«Ораторская трибуна для площади собраний (около 12 метров высоты).

Проект был создан в 1920 г. в руководимой Лисицким архитектурной мастерской Витебской академии.

Выполнение: железо, этернит, стекло.

Отдельные части и их функции. База, нижний куб из прозрачного материала. В него вмонтирован мотор, обслуживающий всю установку.

Посредине лифт со стеклянной кабиной, поднимает ораторов и почетных гостей на первый нижний балкон, который задуман как площадка ожидания. Очередной оратор будет подниматься лифтом на второй выдвижной балкон. В тот же момент, когда оратор его достигает, площадка балкона скользит вперед и становится доминирующим центром над всем окружающим пространством.

Около оратора находится громкоговоритель.

Целое будет завершаться быстро монтирующейся плоскостью, использующейся для лозунгов, а вечером — как экран для показа киноновостей»7.

____________

7 Это описание, сделанное на немецком языке, вероятно, для книжки А. Бене, но тогда не опубликованное, сохранилось в архиве Лисицкого в ЦГАЛИ. Фонд 2361, оп. 1, ед. хр. 25, л. 15. На русском языке публикуется впервые.

В пластически напряженном проекте УНОВИСа 1920 г. оставалось много неясного в плане технического его осуществления. В своей реконструкции проекта Лисицкий постарался по возможности прояснить это.

Не случайно, думается, и Чашник в 1920 г., и Лисицкий в 1924 г. ставили под проектами наряду со своими именами коллективную подпись «УНОВИС». В произведениях первых десятилетий советской власти, в тогдашней художественной культуре с большой силой проявляли себя личности, принципиально координировавшие свою деятельность с коллективом.

Восемнадцатилетний молодой человек оказался способен создать уникальный проект; ученик развивал идеи учителя, а учитель подхватывал идеи ученика. Сила проекта «Трибуны Ленина» прежде всего в том, что он органично отразил свою эпоху. Отсюда полифоничность его художественных качеств, которая позволяет развивать их во времени.

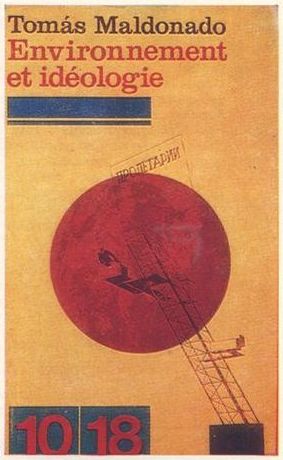

Коллективная работа над проектом «Трибуны» отнюдь не кончилась в 1924 г. На обложке книги Томаса Мальдонадо «Среда и идеология», спроектированной им и изданной в 1972 г. в Париже, мы видим трибуну Ленина, смонтированную так, что Ленин выступает на фоне земного шара. Изображение смонтировано с окрашенной 8 красный цвет фотографией земли, снятой из космоса. Это уже диалог 70-х годов с 20-ми, диалог Мальдонадо с Лисицким и Чашником.

Для праздника «Юманите» в 1974 г. под Парижем Оскар Нимайер сделал эстраду, подвешенную к стрелам трех подъемных кранов. Конструкции современных подъемных кранов, их стрелы визуально напоминают проект «Трибуны». И, может быть, в этом один из стимулов создания столь оригинального решения эстрады, хотя по своему инженерно-конструктивному и архитектурному принципу оно совершенно иное.

Проект «Трибуны Ленина» был создан и реконструирован утвердителями нового художественно-проектного мышления, которое свойственно лучшим дизайнерам XX века. Порождаемая ими концептуальность проектных решений обладает такой емкостью, что исполнение, как правило, не реализует идей этих проектов целиком. Нереализуемые проекты часто называют утопическими. Но следует отметить, что для концептуального художественно-проектного мышления с момента его зарождения в 10—20-х годах характерно стремление к интеграции с наукой, с экспериментально-исследовательской научной деятельностью. В отличие от классических утопий, проектные утопии XX века создавались с реальной перспективой на осуществление; и во многих случаях осуществление это происходит в новых творческих вариантах, распространяясь на нашу эпоху и будущее.

Получено редакцией 5.08.77

16 ноября 2025, 10:58

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий