|

|

Н. Воронов. Культура формы

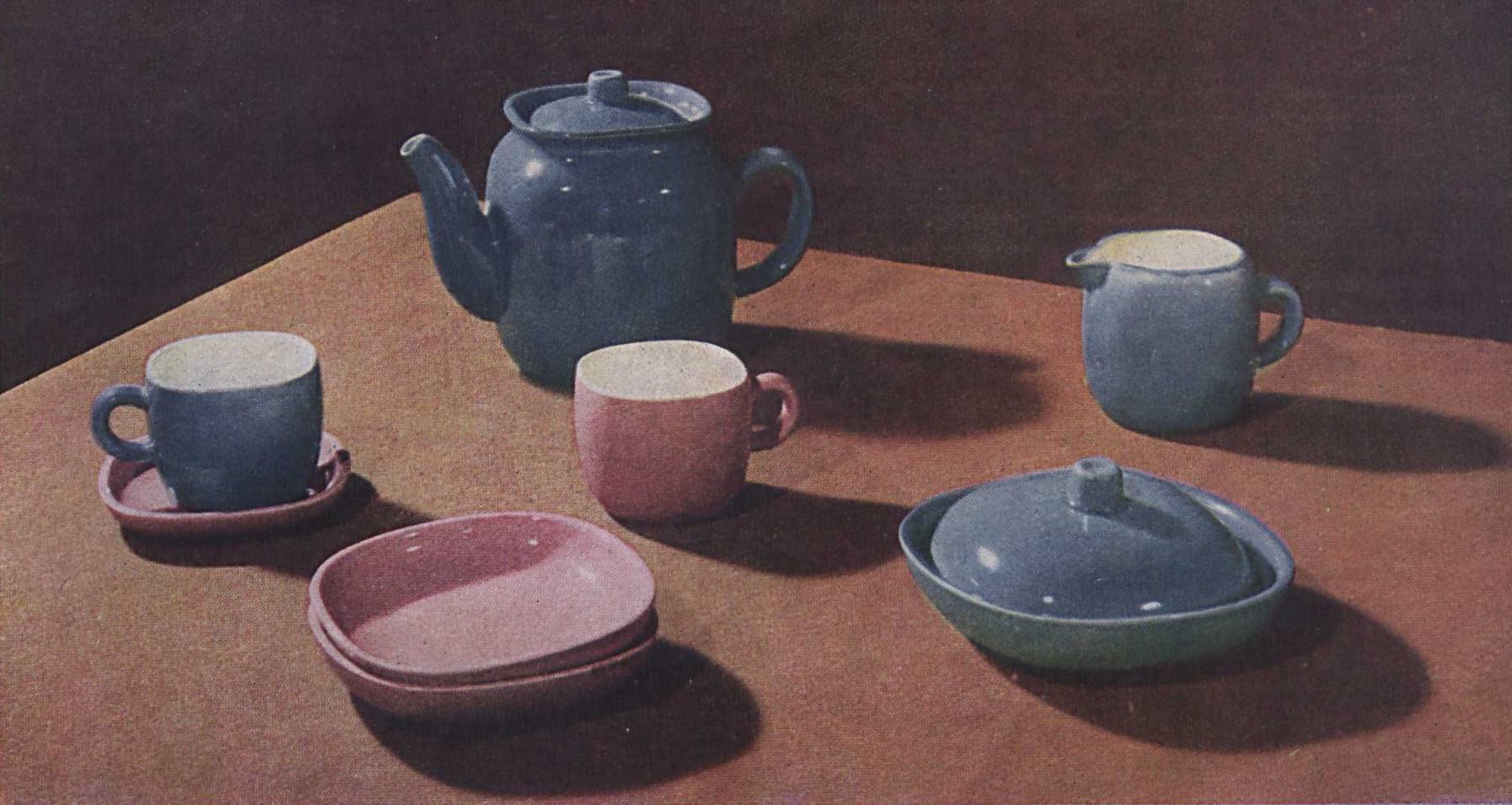

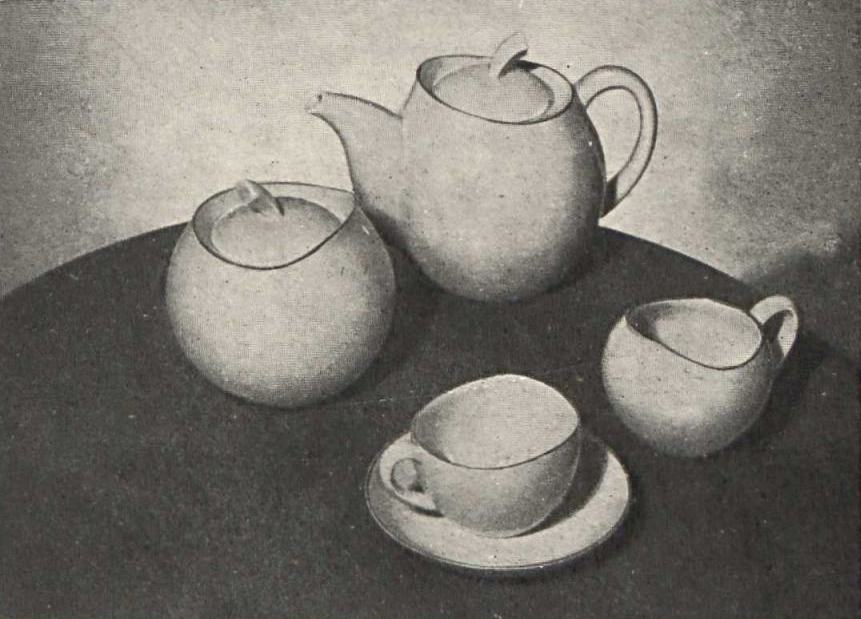

В. Марков. Чайный сервиз. Фаянс. ЛВХПУ имени В. И. Мухиной.

КУЛЬТУРА ФОРМЫ*Н. ВОРОНОВ

____________

* Статья печатается в порядке обсуждения.

Одной из характерных черт современного стиля в декоративно-прикладном искусстве является массовое появление новых форм изделий. Такие привычные вещи, как чашки, стаканы, лампы, вазы и т. д., десятилетиями почти не изменявшиеся, вдруг предстают в совершенно новом виде, в богатом разнообразии все новых и новых форм.

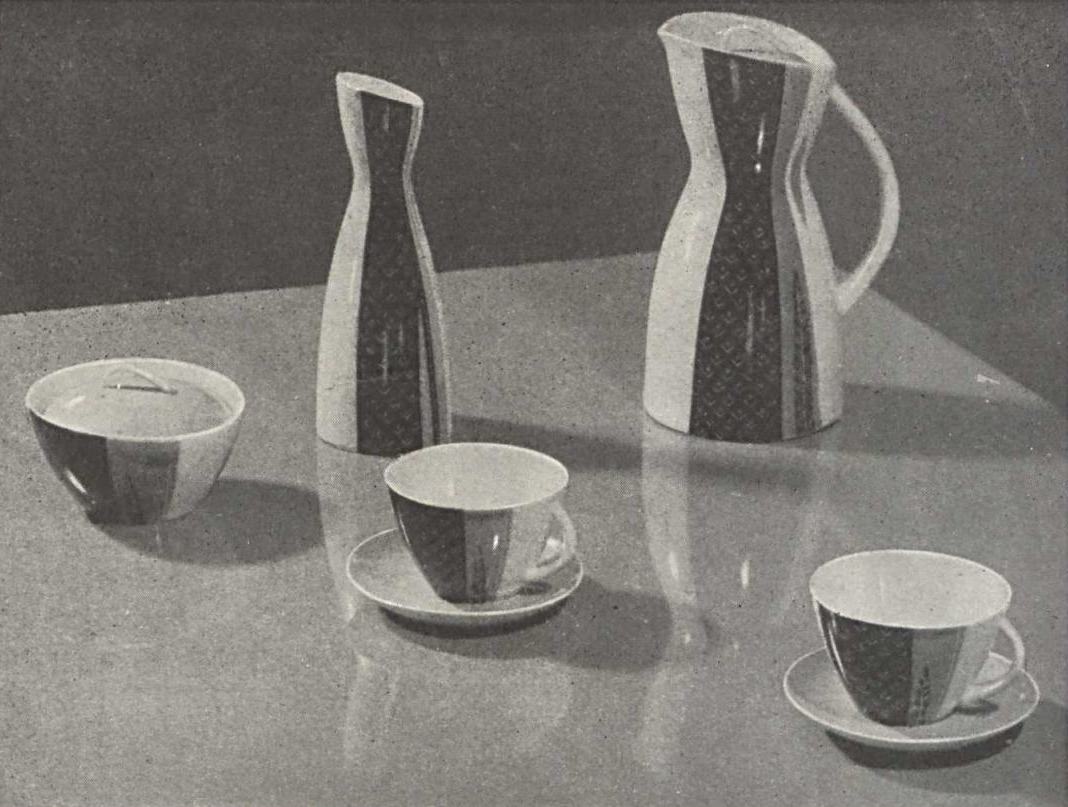

А. Лепорская (автор формы), В. Городецкий (автор росписи). Сервиз «Ракета». Фарфор. Фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова.

Еще недавно форма, например в фарфоре или стекле, трактовалась преимущественно как носитель декора, как своеобразный фон для него. Сейчас же все более утверждается самостоятельная эстетическая ценность формы, а декор получает нередко подчиненное значение, используется для того, чтобы лишь оттенить особенности формы, подчеркнуть ее членения, ее ограничивающие линии и плоскости.

Новые вещи не безгласны. Они, как и все предметы прикладного искусства, вызывают у человека определенные переживания — ощущения удобства и уюта, нарядности и веселости, утонченности или грубоватости. Но весь этот комплекс ощущений и ассоциаций вызывается не с помощью сюжетного декора или изобразительной формы, а почти исключительно, так сказать, «чистой», ничего не копирующей формой, покрытой бессюжетным, часто просто цветовым декором. Еще недавно в формах вещей старались подражать природе или произведениям других видов искусств — создавались вазы, графины, флаконы, лампы в виде бутонов, пляшущих барынь, колокольчиков, шахматных фигур, кремлевских башен. Теперь же все чаще появляются неизобразительные и действительно совершенно новые, «небывалые» формы. Но от этого идейно-эстетическая выразительность вещей не только не уменьшилась, а, наоборот, даже повысилась — и это говорит о том, что новые формы, освободившись от изобразительного начала, стали тем не менее более содержательными. Следовательно, стиль в целом, достигающий большей выразительности при затрате меньших изобразительных средств, является еще одной ступенью в эстетическом освоении мира.

Однако новые формы создаются не по случайной прихоти художника. Они большей частью строго логичны и прежде всего удобны, целесообразны, рациональны — и это их ведущая черта. Это первое и необходимое условие нового формотворчества. Все остальные чисто художественные средства и качества лишь подчеркивают и выявляют этот основной и определяющий принцип. Полезность и удобство становятся необходимыми качествами предмета, без них вещь практически бессмысленна, а поэтому пропадает надобность и ее эстетической оценки. Недвижущийся автомобиль, несмотря на всю свою красоту, — не автомобиль. Протекающая чашка — как бы она ни была изящна — не чашка.

Но когда качества утилитарности и удобства имеются в предмете, то оценка его происходит уже на основании только эстетических критериев: красив ли предмет, пропорционален ли он, хорошо ли в нем использованы и выявлены декоративно-пластические качества материалов и технические особенности производства.

Чистота и ясность формы, ее минимальная внешняя украшенность требуют повышенного внимания к качеству отделки внешней поверхности.

М. Демина. Столовый прибор. Металл. МВХПУ.

Широкое развитие формотворчества, наблюдающееся сейчас в искусстве, происходит не само по себе и не изолированно от других областей человеческой деятельности. Оно теснейшим образом связано с прогрессом техники, появлением новых материалов с необычными свойствами, а также с появлением все новых и новых машин и механизмов. Инженеры-конструкторы, химики, работники конструкторских бюро и исследовательских лабораторий в десятках областей промышленности заняты, по сути дела, созданием новых, не подражающих природе деталей, материалов, приспособлений, полимерных соединений, аппаратов, приборов, машин.

Создание новых форм в декоративно-прикладном искусстве — это в какой-то мере аналогия того процесса, который давно уже идет в технике. В различных областях, находящихся часто на стыке искусства и техники, эти процессы переплетаются, и возникает новая специальность, еще не получившая точного названия, но уже существующая, — художественное конструирование, дизайнерство, промышленное проектирование. Дизайнерство все шире развивается в последнее время. Задачей дизайнера также является создание новых форм, новых вещей, но он решает эту задачу не только как технико-утилитарную, но прежде всего как художественную, создавая эстетически выразительные вещи.

В. Марков. Чайный сервиз. Фаянс. ЛВХПУ имени В. И. Мухиной.

Одновременно с этим и в собственно декоративно-прикладном искусстве, в художественной промышленности, выпускающей мебель, фарфор, стекло, пластмассовые изделия и т. д., происходит тот же процесс массового появления предметов новых форм. И это не случайная мода, а знамение нашего времени, органическая черта стиля.

В этом процессе наметились в соответствии с требованием жизни две основные тенденции. Одна из них — создать максимально спокойные формы и виды декора, на которых глаз как бы отдыхает. Хорошим примером такой формы является чайно-кофейный сервиз «Капля» А. Лепорской, с его утонченным, изящным и спокойным силуэтом, сервиз формы «Эллипс» В. Семенова и др. Вторая тенденция — создать напряженные, необычные, динамичные по силуэту формы, как бы с «внутренним движением». Таковы, например, некоторые вещи В. Ольшевского, чайный сервиз Э. Криммера, прибор для воды С. Яковлевой.

Обе эти тенденции являются определенным художественным выражением некоторых особенностей современной организации жизни. С одной стороны, человек как-то пытается нейтрализовать бурный, постоянно меняющийся темп современности, противопоставить ее динамике что-то устойчивое, спокойное, основательное. Утомленный за день глаз хочет отдохнуть на простых, «однообъемных», не требующих напряжения внимания и зрения, не раздражающих формах и видах декора вещей.

Но, с другой стороны, сама эта динамика, движение, напряженный ритм и неровный пульс жизни вторгаются в быт, меняют привычное представление о спокойном отдыхе на мягком диване, у «домашнего очага». Жилой интерьер тоже становится более «подвижным», легким, асимметричным, трансформирующимся. В нем появляется все больше вещей динамичных и «острых» по форме, выразительных и иногда даже резких по декору.

На выставке «Искусство в быт» наглядно проявились оба эти направления. Кроме уже приведенных примеров можно назвать в первом («спокойном») ряду крепкий, основательный, немногословный и деловой сервиз для завтрака В. Маркова, плавный и красивый обеденный сервиз О. Гагнидзе, стеклянный прибор для компота и муса А. Зельдич, набор для завтрака из опалового сульфидного стекла А. Смирновой и другие вещи. Вторая («напряженная») тенденция проявилась в формах фарфорового сервиза «Декоративный» А. Лепорской, в форме сервиза «Плетенка» В. Семенова, в вазах А. Лепорской и В. Городецкого, в стеклянных вазах А. Остроумова, в сервизе «Кубанский» А. Сотникова, в приборе из голубого сульфидного стекла С. Бескинской, в ряде осветительных приборов, в пластмассовых соусниках А. Яковлева и др.

Но надо отметить, что вещей внутренне динамичных, асимметричных становится все больше. Это направление, по-видимому, является ведущим в современном формотворчестве. Одно из характерных проявлений этой тенденции представляют новые стеклянные вазы А. Остроумова. У них необычайно простой, выразительный силуэт, полное отсутствие украшений, совершенно новая, непривычная напряженная форма. Она сразу приковывает внимание и » не позволяет остаться равнодушным. Ее можно принимать или не принимать, но как бы к ней ни относиться, по нашему мнению, она наиболее полно выражает принципы новаторства в прикладном искусстве. Большим ее достоинством, кроме того, является яркая индивидуальность. Остроумов продемонстрировал высокую культуру современной формы — не изобразительной, не подражательной, не напоминающей западные образцы, а действительно новой, своей. Правда, художник, пожалуй, слишком настойчиво преодолевает пока не только западные, но и наши отечественные традиции.

Выставка «Искусство в быт» продемонстрировала много новых форм в самых разных материалах. И все же далеко не все они удовлетворяют нас.

Какие же опасности подстерегают художников в деле создания новых форм и как это проявилось на выставке?

Пожалуй, ошибочные тенденции можно разделить на две основные группы. Первая — это то или иное нарушение принципов современного формотворчества, то есть создание вещей недостаточно удобных, не выражающих специфику материала или техники, наконец просто некрасивых, непропорциональных и т. д. Вот перед нами прибор для завтрака В. Кравцевича. Прибор несомненно забавен, функционален и общим обликом хорошо передает свое назначение — это, конечно, детский сервиз не только по объему предметов, но и по их особой «игрушечности», отдаленно напоминающий ванек-встанек, матрешек и детские самоварчики. И все же художник здесь шел не от керамики, а от деревянных точеных форм, и вещи в целом получились ложные, не выражающие специфики материала и техники.

Насколько хорош, нов и оригинален стеклянный сервиз для завтрака Б. Смирнова, настолько же спорен его фарфоровый сервиз «Орбита». Некоторые предметы этого набора, например кружка и ваза, как-то излишне техничны, напоминают лабораторно-медицинский фарфор, покрашенный керамическими красками. В центральном же предмете сервиза — суповой чаше — Б. Смирнов излишне увлекся ассоциативно изобразительным началом, принеся ему в жертву функциональность формы и ясное выражение назначения вещи. Верхнее, накрывающее полушарие воспринимается, как крышка супницы, между тем на самом деле крышка значительно меньше и составляет лишь часть этого полушария, сам же его объем был нужен автору для увеличения размера невысокой, распластанной супницы. Таким образом, декоративные членения формы не связаны с функциональными.

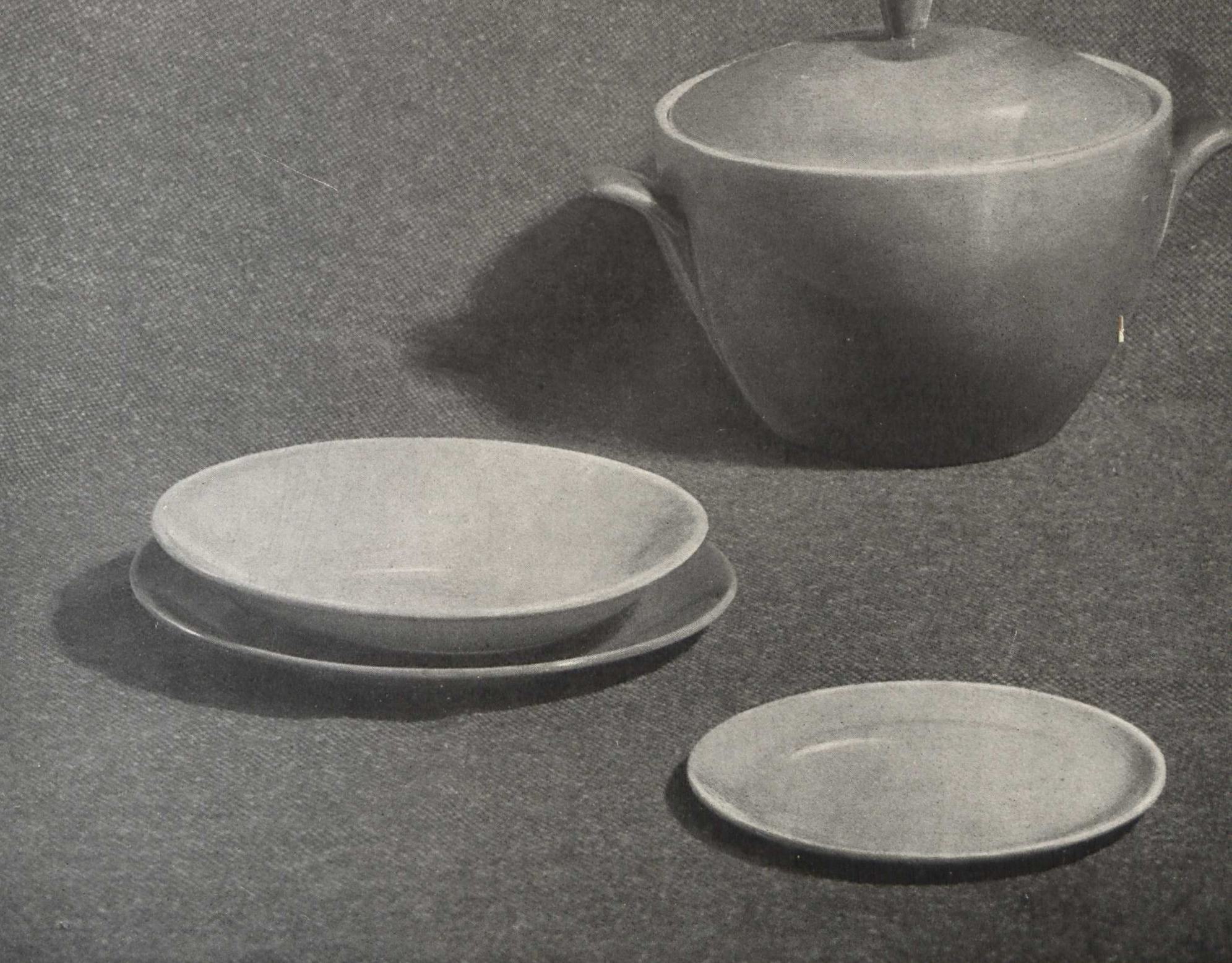

П. Кожин. Чайный сервиз «Рациональный». Фарфор. Дулевский фарфоровый завод.

На этих примерах, а количество их можно увеличить, видим, что нарушение хотя бы одного из положений, высказанных выше, приводит к появлению спорных, а иногда и просто неудачных вещей.

Другая группа ошибок связана с иными эстетическими качествами предметов. Это ошибки, касающиеся не столько формальных элементов современного стиля, сколько его идейно-эстетических основ, хотя выражаются они тоже в форме. Анализ их приводит к необходимости коснуться проблемы новаторства и традиций, проблемы сочетания национального и современного в сегодняшнем стиле.

Б. Смирнов. Часть сервиза «Орбита». Фарфор. Дулевский фарфоровый завод.

Эстетические и утилитарные требования, предъявляемые к декоративно-прикладному искусству, во многом определяются уровнем культуры народа и зависят от его благосостояния, характера и образа жизни, понятий о комфорте, уюте и т. д. Короче говоря, потребности в вещах определяются уровнем требований человека к окружающему миру, его мироощущением. Поскольку декоративно-прикладное искусство обслуживает наиболее широкие массы людей, их мироощущение и определяет требования к этому искусству. В связи с тем, что при всем различии мировоззрений, национальных характеров, мироощущение трудящихся большинства народов примерно одинаково и требования, предъявляемые ими к художественному оформлению своего быта, тоже примерно одни и те же. Отсюда, а также из общности уровня техники промышленного производства предметов широкого потребления рождается единство мирового стиля в его общих исходных положениях и формальных проявлениях. Появляются сходные принципы в конструировании и в оформлении мебели, посуды, платья. Однако общие сходные принципы отнюдь не противоречат возможности различного и конкретного воплощения.

Ю. Ганрио (автор формы), Е. Смирнов (автор росписи). Чайный сервиз формы «Колокольчик».

Фарфор. Дмитровский фарфоровый завод.

И вот в вопросах конкретного проектирования отдельных вещей и их ансамблей вступает в силу различие мировоззрения и идейно-эстетических взглядов. Этим определяются местные национальные нюансы в общем мировом стиле, придающие ему определенный колорит.

О. Гагнидзе. Столовый сервиз. Фаянс. Фаянсовый завод имени М. И. Калинина

Эти национальные черты подчас весьма трудно проследить на отдельных разрозненных вещах широкого обихода, например стаканах, тарелках, торшерах и т. д. Но как только мы начинаем знакомиться с более индивидуализированными предметами, например вазами, сервизами, а особенно рассматривать декоративное искусство в целом, в ансамбле интерьера, как тотчас же устанавливаем эти различия. Так, например, при общей исходной простоте и лаконизме форм и декора предметов английские вещи характерны своей известной суховатостью и подчеркнутой респектабельностью, французские — изяществом и деловитостью, американские — яркостью и броскостью, скандинавские — некоторой суровостью и т. д. Такое общее впечатление создается благодаря тому, что почти в каждой отдельной вещи, при всей их общей конструктивной современности, есть какая-то незначительная, иногда с первого взгляда незаметная черточка национального, народного традиционного искусства — прием обработки, излюбленный материал и колорит, характерный изгиб формы, привычные для народного искусства пропорции и т. д. Совокупность этих отдельных черт в ряде разнообразных вещей придает им в целом достаточно ярко выраженный национальный характер. Общие же сегодняшние стилистические принципы, заложенные в их конструкции, способе производства, декоративной обработке, определяют современный характер этих вещей.

Т. Воскресенская. Чайный сервиз «Яблоко». Фарфор. Дулевский фарфоровый завод

Такова в самой общей форме постановка вопроса о сочетании современного и традиционного в современном декоративно-прикладном искусстве. Из этого положения следует, что ошибки в создании предметов этого искусства могут быть двух планов — или эти вещи получаются чересчур безликими, выражающими только формально-эстетические категории красоты, конструктивности, пропорциональности и т. д., или же, наоборот, в них преобладают черты традиционные, национальные, что при массовом промышленном производстве делает их нерациональными и, как правило, приводит к появлению предметов псевдонародных.

Т. Воскресенская. Чайный сервиз «Плоский». Фарфор. Дулевский фарфоровый завод.

Серьезного разговора заслуживает, по-видимому, опыт Дулевского фарфорового завода. Здесь создание новых форм было поставлено как главная задача дня. Из этого видно, что коллектив завода правильно понял основную особенность современного направления в декоративном искусстве. Но все же одна постановка задачи еще не решает дела. И конкретные результаты работы художников Дулева в области создания новых форм иногда не только не вызывают сочувствия, но даже заставляют насторожиться.

Работа над новыми изделиями из фарфора на Дулевском заводе ведется на основе опыта национального искусства. Однако традициям здесь, во-первых, придан слишком большой вес, традиция гипертрофирована, а во-вторых, к самим традициям художники Дулева относятся весьма поверхностно, крайне неразборчиво и всеядно. Среди прообразов форм, использованных дулевскими художниками, угадываем и русский печной горшок, и ампирный фарфор Петербургского императорского завода, и трактирную посуду XIX века, и фигурные сосуды.

Но основной порок в общем-то даже не в неразборчивом отношении к традициям, а в том, что традиция превалирует в формах вещей, и поэтому сами предметы получаются вычурные, претенциозные и нередко грубоватые. Это впечатление усиливается еще недостаточно хорошим качеством отделки дулевского фарфора. В угоду традиции часто приносится конструктивная ясность, логика и красота формы. Выступающие детали как-то резко выделяются, они словно приклеены к основному объему, в то время как для современных керамических форм характерна своего рода «однообъемность», стремление к созданию целостного общего впечатления от формы, не раздробленной на отдельные части.

У дулевцев же часто основной объем, определяющий содержание и назначение вещи, превращается лишь в своеобразную подставку или фон для маленькой анималистической скульптуры, представляющей собой хвато́к крышки чайника или сахарницы. Таким образом, истинная утилитарно-декоративная ценность вещи как бытового предмета подменяется художественной ценностью ее скульптурного украшения, что коренным образом противоречит сегодняшним требованиям прикладного искусства.

Это вовсе не значит, что нужно совершенно отказаться от традиции и от элементов изобразительности в форме. Но нужно брать из них то, что созвучно нашему времени, потому что современность является главным и определяющим в вещах, а традиционно изобразительные элементы — побочными, второстепенными.

То же Дулево дает хорошие примеры тактичного использования изобразительных черт в сервизах Т. Воскресенской «Яблоко», А. Гузанова «Бутон» и в очень широко представленном на выставке в различных разделках чайном сервизе «Московский» Т. Воскресенской. Еще некоторое время назад мы безоговорочно отвергали такие натурально изобразительные сервизы Т. Воскресенской, как например, набор детской посуды «Слоник» и др. О ее сервизе «Птица» уже можно спорить — здесь явно намечалось стремление к более сильному обобщению, к уходу от детализации, к передаче общего впечатления. Но все же зависимость от конкретного изображения здесь была еще достаточно сильна. Теперь же сам выбор художницей для сервиза простой обобщенной формы яблока и удачная интерпретация ее показывают, что поиски идут по верному пути. В этой посуде мы прежде всего видим хорошие утилитарные вещи, а уже потом, задумавшись над тем, что же привлекает в ней, замечаешь тактичный, неназойливый намек на столь знакомую форму крепких русских антоновок, придающий всему сервизу какую-то домашнюю ласковость и уютность.

Еще более интересен упомянутый выше сервиз «Московский». Здесь вообще трудно назвать какой-либо конкретный источник традиции или образ природы, послуживший толчком художнику, а между тем вещь получилась несомненно национально русская. По своим пропорциям, некоторой приземистости, широкому основанию, мягкой округлости она как-то вписывается в ряд нашей народной посуды, и вместе с тем форма ее проста и современна.

Происходит это, очевидно, потому, что народным славянским, и, в частности, русским сосудам — горшкам, чаркам, кринкам, кандейкам, братинам — свойственны крупные фермы, некоторая приземистость, применение раскрытых горлышек. У нашей национальной посуды какой-то широкий, если можно так выразиться, «открытый» характер. Это было связано, конечно, с чертами национального быта, с большими общими семейными трапезами, с приготовлением пищи в «русской» печи, где огонь разогревал не дно, а охватывал стенки сосуда, и чем больше была площадь этих стенок, тем быстрее и лучше проваривалась пища. И вот именно эти характерные черты национальной посуды в какой-то мере использованы в названном сервизе Т. Воскресенской не в изобразительно-подражательном плане, а в приемах построения, пропорциях, передаче общего характера. И это особенно ценно.

Таков опыт Дулевского завода.

Если мы говорим о том, что во многих работах дулевцев появился усиленный и не всегда оправданный крен в сторону традиции и изобразительной формы, то встает законный вопрос: чем это объясняется? Что это — отголосок той псевдонародной эклектики, которая господствовала в прикладном искусстве в послевоенный период, или это какое-то новое явление, еще неустоявшиеся поиски путей соединения общемирового и национального влияния в современном стиле?

Нам представляется более вероятным последнее предположение.

Действительно, лет пять-семь тому назад в связи с развернувшейся борьбой против украшательства художники прикладного искусства почувствовали необходимость творить по-новому. Но вот как сделать по-новому — далеко не всем было ясно. И неизбежно поэтому возникало желание наверстать время, которое было упущено. При этом стали слишком часто оглядываться на чехов, немцев или финнов, что было естественным желанием скорее пройти тот путь, который другими был уже пройден, чтобы во всеоружии опыта подойти к дальнейшему расцвету современного советского декоративного искусства.

Но у некоторых художников этот период освоения как-то слишком затянулся, что отразилось и на выставке «Искусство в быт». Они ступили несколько шагов вперед, освоили новое и остановились на этом.

Это можно было наблюдать на ряде произведений из пластмассы, фарфора и стекла — формы красивы, новы, удобны, но они с одинаковым успехом могли появиться в Чехословакии или Англии, в северном Ленинграде или южном Киеве. И, по-видимому, как протест против этой скучной и быстро приедающейся «новизны», против нивелировки быта, против новоявленного малогабаритного мещанства наблюдаются рецидивы украшательства, воспринимаемого некоторыми художниками как что-то все-таки свое, национальное, привычное, более одухотворенное и живое.

Правильный путь лежит, конечно, не в безликом формотворчестве только по законам утилитарности, но и не в возвращении к ложному, «цитатному» пониманию традиций, к украшательству. Правильный путь в прикладном искусстве — это подлинное новаторство, но связанное со всем ходом развития национального искусства, опирающееся на народные корни и преследующее цели не нивелировать быт, а максимально разнообразить его.

27 апреля 2025, 23:44

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий