|

|

Р. Хигер. Некоторые разъяснения критикам. 1930

В открытом письме «В правление „МОВАНО“» архитектор М. Я. Гинзбург критикует проект «Дома книги» на Мясницкой улице, аргументируя это экономической нецелесообразностью, шумовыми и транспортными проблемами, а также нерациональным использованием ресурсов. Он предлагает альтернативные пути решения — децентрализацию или вынос объекта за пределы центра.

Далее следует острая ответная реакция на критику со стороны АХР в статье Ф. Яловкина «АХР наступает...», где функционализм обвиняется в связях с западной буржуазной культурой и отрицании искусства. Р. Хигер в статье «Некоторые разъяснения критикам» детально отвечает на обвинения, отстаивая научный подход к архитектуре, основанный на функциональном методе, и отрицая упрощённые трактовки его позиции.

Завершает номер практическая статья А. Дмитриева «Нужно ли нам строить гаражи?», в которой автор предлагает радикально отказаться от дорогостоящего гаражного строительства в пользу открытых стоянок, аргументируя это огромной экономией средств и ресурсов.

М. Я. Гинзбург. В правление „МОВАНО“ : [о проекте «Дома книги» Великовского] // Современная архитектура. — 1930. — № 4. — С. [20].В правление „МОВАНО“

Присоединяясь к основным выводам комиссии относительно проекта «Дома книги» Великовского, считаю, однако, необходимым указать на следующие моменты, неучтенные комиссией и представляющие, на мой взгляд, ОСНОВНОЕ И ВАЖНЕЙШЕЕ ВО ВСЕМ ЭТОМ ВОПРОСЕ.

1. Громадное оперативно-складское хозяйство ОГИЗа, сосредоточенное в этом здании, никак не связано с Мясницкой, и центром Москвы вообще, и следовательно вынесенное на периферию могло бы быть сооружено при помощи наиболее легких и дешевых материалов и конструкций, дав значительную экономию в общей стоимости строительства.

2. 500 редакторских кабинетов, помещенных на наиболее шумной улице Москвы, поставят в очень тяжелые условия напряженную работу в редакторских кабинетах: летом не будет возможности из-за шума даже открыть окна.

3. Концентрация на Мясницкой крупнейших сооружений Москвы, как то: Госторга, Центросоюза, Коопстраха и, наконец, ОГИЗа, создадут для уличных потоков Мясницкой невыносимые условия. Достаточно представить себе 10—15-тысячную толпу, выходящую после окончания занятий из перечисленных учреждений и стремящуюся попасть на трамваи и автобусы.

4. Строительство 18-этажного дома требует применения сложных и дорогих конструкций, вызывающих использование большого количества металла и высокосортных цементов, сугубо нужных в настоящий момент советской промышленности.

5. Исходя из вышеизложенного, считаю, что концентрация всех функций «Дома книги» на тесном участке Мясницкой не рациональна: Следует либо подыскать для этого более просторный участок не в центре города, а вне его, сконцентрировав там ОГИЗовское строительство, либо отделить некоторые части здания от основного здания и следовательно децентрировать его. И в этом, и в другом случае удастся найти наилучшие условия для всех производственных процессов и конструктивное решение наиболее экономное и рациональное.

6. Лишь приняв во внимание эти обстоятельства, можно рассчитывать на получение не только правильного архитектурного решения, но и правильного и рационального общехозяйственного решения вопроса.

АРХИТЕКТОР М. Я. ГИНЗБУРГ

Против вульгаризаторов и клеветниковФ. Яловкин. АХР наступает... // Современная архитектура. — 1930. — № 4. — С. [20, 24—26].АХР наступает...Ф. Яловкин

«Диалектику не должно смешивать с софистикой, сущность которой состоит в том, что она защищает неполные и отвлеченные определения предметов, как того требует выгода лица и его положение».

ГЕГЕЛЬ

Журнал «Искусство в массы» — орган Ассоциации художников революции — камня на камне не оставил от Объединения современных архитекторов. Один из авторов, т. Рощин, в статье «Функционализм — не наш стиль» в космических образах доказал, что: «конструктивистическая луна светит отраженным светом тускнеющего солнца капиталистического мира». А вы говорите — ОСА — «прогрессивное крыло нашей архитектуры»!

Мы намерены разобрать здесь эту статью. Правда, немного неделикатно спорить с человеком, который выносит смертный приговор ОСА, знакомясь с этим архитектурным объединением только по популярной статье в журнале «Революция и культура».

Для серьезной критики функционализма надо глубже знать работу ОСА. Кроме того, если мы начнем, как делает это Рощин, с критики статьей т. Хигера и затем механически перенесем эту критику его статей на все ОСА, то из этого ничего, кроме никому ненужных календарных «мудростей», не выйдет.

И вовсе не потому, что статьи т. Хигера плохи, а Объединение хорошее, а потому, что, не зная работу ОСА в целом, нельзя правильно разобраться и понять то, что написано т. Хигером. Но зато очень легко извратить его через призму субъективной отсебятины, чем и занимается т. Рощин в журнале на утеху и полное удовлетворение редакции журнала Ассоциации художников революции.

Есть пословица... «не соврешь, не проживешь», — с нее-то и начинает т. Рощин. «Сами конструктивисты, — пишет он, — особенно подчеркивают свое кровное родство с культурой последней фазы капиталистического общества» и, расположив этим самым читателя окончательно на свою сторону, он развивает свое основное положение: «конструктивный функционализм — это стиль в архитектуре, который сложился в последнее десятилетие капиталистической культуры. Как и всякий стиль, функционализм — объективированное общественное сознание и неотделим от своей социальной базы — капиталистических общественных отношений. Для многих это положение звучит непримиримо революционно, а по существу оно просто выгодно для тех, кто занимается искусстводеланием.

Ведь любой заурядный живописец, не говоря уже о художниках «больших полотен», из этого положения сделает вывод: раз функционализм, — это стиль, то, как и всякий стиль, он неотделим от своей социальной базы, а социальная база конструктивизма — капитализм, значит «распни его» (конструктивизм). К нашему счастью конструктивный функционализм как стиль сложился только в голове у т. Рощина и не в последнее десятилетие, а только после того, как он прочел книгу Маца «Искусство эпохи зрелого капитализма», и к несчастью для него ничего в ней не понял. Трудно вообразить, какое нужно иметь «бурное стремление в будущее», чтобы состряпать стиль в десять лет. А если говорить прямо, то конструктивный функционализм как «обусловленная историческая категория» понадобился Рощину для близоруких наскоков на ОСА, и его «стремление в будущее» просто ширма для той демагогии, которой он занимается в данном случае.

Для уяснения нелепости его положения приведем слова Маца: «Является ли архитектурный конструктивизм искусством или же он сплошной техницизм?

Да, это искусство. Эго даже начало нового конструктивного функционального стиля в архитектуре. Начало, в котором имеются здоровые, прогрессивные элементы (конструктивный функционализм) и элементы болезненные, регрессивные (конструктивистический формализм), но как нельзя этот этап развития выдвигать в качестве вершины архитектурного искусства, так же нельзя без оговорок и отмахиваться он него».

«Диалектика» Рощина это положение не устраивает.

Для него архитектурный конструктивизм если не сплошной техницизм, то «делячество, основанное на последних достижениях науки».

Для него архитектурный конструктивизм не начало новой фазы в архитектуре, а «игнорирование человеческого достоинства рабочего класса». Для него архитектурный конструктивизм — это вершина архитектурного искусства — стиль, и, поскольку стиль капиталистический, он безоговорочно отмахивается от него. Ведь «что скажет княгиня Мария Алексеевна», если мы будем — восклицает он — «таскать по эпохам, подновляя и перекрашивая сообразно обстоятельствам исторически обусловленные понятия» (функционализм). И в завершение своей логистики Рощин приводит христианскую мудрость — «нельзя вливать новое вино в старые меха». Он и не подозревает, что для диалектики формальная логика не всегда бывает убедительна.

Несколько слов о родстве ОСА с буржуазной культурой. За то, что Объединение наиболее верно применяет и перерабатывает в условиях Советского Союза последние достижения Запада в области архитектуры, за это не только Рощин, а целая «плеяда» ура-революционеров пытается «кровно» сроднить ОСА с Западом. Мы же утверждаем, что все, кто кричат — долой архитектурный конструктивизм сегодня, завтра будут ратовать за мирное врастание Корбюзье в социализм.

И Рощин, приоткрывая «дверь в тайны функциональной методологии» и «открыв» «кровное родство» ОСА с Западом, просто не в ту дверь попал, попал к старым клеветникам Шалавиным и Ламцовым. А чтобы не уличить себя в кровном родстве с архитекторами, занимающимися баснями, он возводит в абсолют для нашего времени форму прерывности культуры. «В нашей революции это единство прерывности и непрерывности проявляется в форме прерывности», говорит он. Насчет того, что «проявляется», это может и верно, но если бы нашу революцию делать по Рощину, то вышла бы скорей не прерывность по форме, а прорыв по существу. Потому что важно не только установить, что социализм есть антитеза капитализму и кричать о прерывности (от таких разговоров кроме «головокружения» ничего не получится), надо еще диалектически найти в каждом конкретном случае и на каждом конкретном историческом отрезке времени реальные формы перехода от капитализма к социализму. В архитектуре же это значит найти реальные формы для перехода от архитектуры капиталистической к архитектуре социалистической. А что может сделать в этом отношении т. Рощин? Если вспомнить его основное положение по отношению к архитектурному конструктивизму, то ровным счетом ничего. Разве только сможет изрекать христианские истины да прыгать через «исторически (вернее самим Рощиным) обусловленные понятия». Ну и пусть прыгает, все равно его единомышленники будут утверждать, что он не прыгает, а ведет «живое наступление на функционализм». Разберемся лучше, как Хигер «хоронит искусство» и как Рощин уговаривает его этого не делать, «так как, — говорит он, последний поэт исчезнет с лица земли с последним человеком». Вот здесь у Рощина никакой логики нет: то он разом уничтожает «категорию, вздумавшую путешествовать по эпохам» больше десяти лет, то он возводит в вечность такую категорию как поэта. Надо полагать, что поэт у него ассоциируется с искусством в целом. Тогда еще понятно. Для всякого верующего в это самое искусство оно всегда было, есть и будет вовеки веков, и роль верующего здесь сводится к тому, чтобы таскать его вечно (конечно, подновляя и перекрашивая сообразно обстоятельствам). Основные обвинения, предъявленные Хигеру по этому вопросу, сводятся к следующему: во-первых, Хигер занимается упрощенчеством, во-вторых, проповедует субъективизм в архитектуре и, в-третьих, — уже относящееся ко всем конструктивистам, — это то, что при постройке рабочих жилищ они подходят так: «шаги рассчитаны, соблюдены основные правила гигиены, следовательно, — эпоха социальной революции отражена полностью». Третье мы Рощину простим — просто человек не знает или не хочет знать, что делает ОСА, и специально упрощает работу конструктивистов, чтобы лишний раз упомянуть о фамильном родстве с Западным функционализмом (в котором он так же мало понимает, если думает, что вся его работа сводится только к расчету шагов). Насчет субъективизма тоже мелочь. Хигер говорит, что сколько архитекторов участвует в решении архитектурной задачи, столько выйдет и различных вариантов решений даже при одном творческом методе, а Рощин, не понимая этого или не желая понять, говорит, что это архитектурный субъективизм, т. е. хочет упростить вопрос, хочет настоять на том, чтобы все архитектора были как один, под одну гребенку. По таким обывательским разговорам многие судят о будущем и судят, конечно, неверно. Таким образом вопрос об упрощенчестве разговорами о спецификуме, о стиле, о монументальной простоте, Рощиным скорей запутан, чем разъяснен.

Основное положение Рощина об искусстве следующее. Буржуазия воображает, что раз она обречена на смерть, следовательно должно умереть и искусство, а раз он (Рощин) умирать не собирается, значит до тех пор не умрет и поэт (при условии, если Рощина считать последним человеком). И даже больше: он надеется на такую эру в области искусства, какую мир еще не видал. Конструктивисты думают иначе. Во-первых, буржуазия воображает, что капитализм стабилизуется, а не умирает и если западный рабочий и СССР понемногу рассеивают это воображение, то нелепо думать, что буржуазия начнет закрывать свою лавочку, начиная с искусства, такое «классовое чутье», по-нашему, называется оптимизмом в припрыжку. Если сам же Рощин утверждает, что искусство — это мощный аккумулятор эмоциональной зарядки, то наивно думать, что буржуазия смиренно от него (от искусства, а не т. Рощина) откажется. Наоборот, она всемерно использует его, особенно в такой период, когда для удержания своей гегемонии нельзя опираться на сознание трудящихся масс.

Об этом не стоило бы и говорить, стоит взглянуть на любой иностранный кинофильм. Там сплошной образ, сплошная эмоциональная зарядка. И гораздо уместнее говорить не о том, что буржуазия воображает о смерти искусства, а о том, как она его крепко делает в своих собственных, капиталистических интересах.

Во-вторых, разговоры о поэте, который умрет с последним человеком, могут быть только у человека, не изжившего окончательно анимизма в своей голове по линии искусства. Всем известно, что поэт обусловлен и возможен только при известных формах общественного развития, и его смерть вовсе ни зависит от того, что скажет Рощин. Например у Маркса есть по этому вопросу конкретные мысли. «И разве не исчезают неизбежно сказания, и песни, и музы, а тем самым и необходимые предпосылки эпической поэзии вместе с печатным рычагом». Для примера: как бы Рощин ни пытался подменить собой печатный рычаг, все равно его разговоры не могут быть действительной предпосылкой к возрождению эпической поэзии.

И в-третьих, говорить о невиданном развитии искусства, не обосновывая это, — немного рискованно. Например у Маркса мы знаем нечто не совсем похожее: «относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета не стоят ни в каком соответствии с общим развитием общества, а следовательно также и с развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет его организации». Мы не будем из этого положения делать выводы о том, почему наши доморощенные искусствоведы ругают функционалистов за «беспочвенный нигилизм», за похороны искусства и т. д. Мы только можем не без основания утверждать, что Рощину не только не известно, что расцвет искусства не всегда определяется общим развитием общества, а и наоборот, у него положение обратное: раз наша эра — это колоссальный сдвиг в общем развитии общества, то отсюда должно быть и такое развитие искусства, какого мир еще никогда не видал. Такая логика, по-нашему, называется вульгарным материализмом.

С выше рассмотренного положения об искусстве Рощин и ведет наступление на ОСА.

Приведя основную мысль Хигера — архитектурное произведение кажется сейчас здоровым слоям нашего общества эмоционально насыщенным, «красивым» именно тогда, когда оформление его в основе своей вытекает из внутренней структуры здания, из его общественно-служебных функций, из его целевого назначения», Рощин, обиженный судьбой (т. е. попав в нездоровые слои нашего общества), начинает плакаться, что у конструктивистов «явное стремление похоронить искусство в целом».

«Судите сами»!, восклицает он. «Самое существенное в понимании спецификума искусства основное положение, что стиль — общественное отношение, что диалектика стиля — это в конечном счете отражение диалектики общественного процесса, обходится и даже отрицается формулировкой Хигера... ибо понимание стиля как общественного отношения неразрывно связано с пониманием его как системы образов, в которой как раз и объективируется общественное сознание».

Давайте рассудим.

Во-первых, понимание диалектики стиля как отражения диалектики общественного процесса вовсе не противоречит работе функционалистов. Наоборот, понимание диалектики стиля в конечном счете как отражения диалектически развивающихся общественных процессов и заставляет функционалистов не заниматься пустопорожней болтовней о стиле, а правильно отражать в своих работах диалектику общественных, бытовых, производственных процессов. Об этом-то как раз и говорит т. Хигер, что форма должна вытекать в своей основе из внутренней структуры «здания, из его целевого назначения», т. е. из того идейного содержания, о котором говорил Плеханов. Но раз Хигер ничего не говорит об образах, следовательно молиться Рощину не на что. Для него архитектурное сооружение не будет казаться красивым, если в нем отражение диалектически развивающихся процессов не будет, в прямом смысле, прикрашено образным замыслом архитектора. Свое помешательство на образах он выражает в ряде основных мыслей своей статьи. Например он заявляет: «В спорах вокруг Ленинской библиотеки это выяснилось особенно ясно. Ибо одного только утилитарного замысла недостаточно для создания в архитектурном сооружении достойного памятника Ленину». Для нас же отсюда тоже ясно, во-первых, то, что Рощину вовсе не важна диалектика общественных процессов, и, во-вторых, ясно то, для какой категории людей общественный просмотр остановился на постройке библиотеки по проекту акад. Щуко. Оказывается последний своим образным замыслом (синим небом, конечно) пригрел и научил Рощина искать теоретическое пристанище подальше от злых людей с их утилитарными замыслами. Только напрасно Рощин требует от архитектора образной логики, образного замысла и т. д. Большинство архитекторов Советского Союза именно так и поступают: берут журнал, находят подходящий образ и вписывают в него содержание, иногда придерживаясь, а иногда и не придерживаясь функциональной логики. С этим надо бороться, а не проповедывать это. Пусть не думает Рощин, что функционалисты вульгаризируют его тонкие разговоры об образах. У нас одно только искреннее желание показать читателю, какой категории архитекторов является выразителем т. Рощин. Об образах мы уже говорили, и выяснилось, что важен не образ сам по себе, а методология архитектора в работе, другими словами — важен путь архитектора в достижении образа. То же, например и в поэзии. Вот слова Маяковского:

и мы реалисты,

но не на подножном корму,

не с мордой, упершейся вниз,

мы в новом

грядущем быту,

помноженном

на электричество и коммунизм.

Для Рощина, если ему не нравится слово «морда», приведенные слова конечно, не могут быть образом, для нас же они — образ, потому что, выражаясь словами Хигера, форма их вытекает из «внутренней структуры» стихотворения», «из его общественных функций, из его целевого назначения». Мы не против образов. Только вот если тот же Маяковский специально пишет образ какого-нибудь Ивана из 150 000 000 или образ Чикаго, то мы против таких надуманных образов; в таких случаях мы отсылаем Маяковского по прямому назначению к Рощину — он специалист разбираться в этом темном деле. Для нас же это не только бесполезное, но и вредное в методологическом отношении занятие.

Это не значит, что мы против образов, а это значит, что мы против высиживания образов. Мы против того, чтобы художник походил на курицу.

Ведь нелепо, когда, прочитав у Хигера, что должна рухнуть «методологическая грань между архитектурой и инженерией», Рощин, развивая теории, что архитектура — это «образное искусство», «мощное непосредственное воздействие» и что инженерия — это «технология», «зады буржуазного функционализма», начинает беспомощно уличать Хигера в упрощенчестве — в сведении одной качественности к другой. За то, что Хигер предлагает поменьше заниматься художественными мотивами и побольше усвоить методику инженерии в работе, за то, что он вытягивает архитектуру на более осмысленный путь, приготовленный развитием техники, в частности инженерией сегодняшнего дня, за то, что он предлагает поставить крест на отсталую форму и на отсталых приемах работы в области архитектуры и заменить их более современными научными формами, которых достигла инженерия, — за все это Рощин ругает его в упрощенчестве.

Умная голова у т. Рощина: он вам может логически доказать, что лозунг Ленина — «Борьба за хлеб — это борьба за социализм» — тоже упрощенчество. Но как бы он ни злорадствовал, что для функционалистов «идеальный унитаз выразительнее этюда Рахманинова «или электрическая грелка для живота эмоциональнее и красноречивее полотен Рембрандта», т. е. как бы он ни занимался плоскими шуточками ахровского типа, — все равно этим только лишний раз он подтверждает свое несерьезное отношение к искусству; ибо глупо сравнивать, что выразительнее — унитаз или этюд. Но если отказаться от логики Рощина, а ставить вопрос исторически, например, как его ставит Маркс — а именно «возможна ли Иллиада наряду с печатным рычагом и типографской машиной», т. е. возможен ли Рембрандт наряду с электрической грелкой, то вопрос решится не в пользу Рощина. И не случайно, когда Хигер пишет, что «на наших глазах растет и крепнет новый человек с новой психикой, новой нервной системой, новым миропониманием», Рощин, хлопая глазами, восклицает: «Ну, и т. Хигер! Какого нового человека сконструировал. Действительно железный — без нервов и чувств человек». Это не случайная химера — эта растерянность т. Рощина. Это напоминает нам мысли из Коммунистического манифеста: «буржуа смотрит на свою жену, как на простое орудие производства, он слышит, что орудия производства должны быть предоставлены в общее пользование, и приходит к такому заключению, что и женщины подвергнутся той же участи». Рощин смотрит на искусство, на архитектуру как на продукт образной логики, а раз он слышит о функциональном решении сооружения, то приходит к такому заключению, что и искусство подвергается той же участи, а отсюда логически значит смерть искусству, смерть эмоциональному эквиваленту, «т. е. эмоциям» вообще, и перед Рощиным встает призрак «железного без нервов и чувств человека», даже невзирая на то, что функционалисты за человека с «новой психикой», новой нервной системой» и т. д.

А в заключение своей статьи Рощин подает в ОСА заявление следующего содержания:

«Функционализм должен уступить место пролетарскому стилю в архитектуре, который включит в свою систему и то ценное, что есть в функционализме». На это заявление, прочитавши его статью, возможно наложить только одну резолюцию:

«Ввиду того, что функционализм — это «вульгарный материализм», «упрощенчество», «субъективизм», «полная механистическая система» и, наконец, «порок, переданный по наследству», — ввиду всего этого ценности в нем для пролетарского стиля как будто никакой нет. Но принимая во внимание, что сам же Рощин указывает в заявлении на некую ценность функционализма для пролетарского стиля, считать вышеперечисленные недостатки функционализма условными; за неимением пролетарского стиля на сей день оставить функционализм на старом месте, а Рощину предложить впредь к заявлениям прилагать более серьезные обоснования, чем статья «Функционализм — не наш стиль», в противном случае никакие заявления за неимением времени рассматриваться не будут.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ АВТОРА ОБ ИСКУССТВЕ РЕДАКЦИЯ СЧИТАЕТ СПОРНЫМИ

Р. Хигер. Некоторые разъяснения критикам // Современная архитектура. — 1930. — № 4. — С. [21—23].НЕКОТОРЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ КРИТИКАМР. ХИГЕР

За последние 1½—2 года ряд полемических выступлений против журнала «СА» берет под основной обстрел предпочтительно нашу статью «К вопросу об идеологии конструктивизма в современной архитектуре», напечатанную в дискуссионном отделе «СА» 3, 1928 г.

Особенно внимательно «анализируется» эта статья в журналах «Печать и революция» и органе АХР — «Искусство в массы», где опубликованы работы: «О путях развития современной архитектурной мысли» («Печать и революция» № 9, 1929, авторы — тт. Шалавин и Ламцов) и «Функционализм — не наш стиль» («Искусство в массы» № 6, 1930, автор — т. Рощин). Работы эти — в основном повторяющие друг друга — весьма многоречиво «разъясняют» наши якобы теоретические ошибки и неверные формулировки. При этом обе статьи с трогательным единодушием искажают положения своего противника (Хигера), сражаясь в большинстве случаев с призраком, созданным фантазией их авторов.

Нам представляется совершенно излишним в свою очередь подробно анализировать работы наших оппонентов (несмотря на изобилие в них всяческих «грехов» и «уклонов»), ибо спор о функционализме в архитектуре принял в этих статьях настолько абстрактно-философскую форму, что продолжать его можно было бы разве что в плане общефилософской дискуссии, неизбежно повторяя при этом весь тот путь, который уже пройден за последние годы в нашей марксистской литературе. Мы отнюдь не считаем себя теоретически безгрешными и не исключаем возможности ошибок в наших статьях. Но мы считаем также, что всякий спор имеет смысл лишь тогда, когда он оперирует действительными взглядами сторон. Между тем в статьях критиков наши взгляды искажены порой до неузнаваемости.

В целях восстановления истины необходимо сделать кое-какие краткие разъяснения по существу выдвинутых авторами указанных выше статей, возражений и «обвинений»:

1. о диалектическом развитии культуры

Нашими оппонентами усматривается отсутствие диалектического мышления в критикуемой ими статье. Усматривается — как это ни странно — в том, что нами делается особый упор на необходимости архитектору овладеть научно-техническими методами работы и настойчиво учиться у западной техники. При этом дело изображается ими так, как будто для нас неясны характерные особенности социалистического строительства в нашей стране, требующие во многих случаях принципиально иных — сравнительно с Западом — подходов к решению научных, технических и бытовых проблем.

Между тем, в разбираемой критиками статье совершенно отчетливо указывалось, что у западной техники нам нужно брать «все лучшее и ценное, что имеется там с точки зрения пролетариата» для того, чтобы осуществлять социалистическое строительство

«на основе наших специфически советских социальных задач и наших специфически советских общественно-бытовых условий» (курсив статьи).

Каждому грамотному человеку должно быть ясно, что речь идет здесь об основном законе диалектического развития культуры, о законе «отрицания отрицания», который, как известно, заключается в том, что отрицаемая культура отбрасывается не полностью, не анархически, а так, что она своей положительной частью заключается в последующем развитии новой культуры.

Если бы наших критиков не ослепляло желание спорить ради спора, они, надо полагать, поняли бы это и не писали бы глупостей о том, что мы рекомендуем «поливать рассаду капиталистической культуры» и «капитализму мирно врастать в социализм».

2. о противоречиях в архитектуре

Как известно, основой диалектического развития в природе и обществе является борьба противоположностей, развитие через противоречия. В статье «К вопросу об идеологии конструктивизма в современной архитектуре» нами указывалось вскользь (подробное рассмотрение этого вопроса не входило тогда в наши задачи), что «живая диалектика архитектурного творчества фактически именно и сводится к разрешению ряда непрерывно возникающих противоречий при осуществлении архитектурного замысла». Там же указывалось, что эти противоречия для материалиста-диалектика не могут быть «надуманы и абстрактны» (курсив статьи), т. е. не могут и не должны быть априори установлены раз и навсегда, как «мертвые и застывшие», «вечные» категории, а должны быть конкретны, должны вытекать из живого существа решаемой архитектурной задачи.

Когда авторы направленной против нас статьи «О путях развития современной архитектурной мысли» приводят слова Ленина о том, что

«...Ум человеческий не должен брать... противоположности за мертвые, застывшие, а за живые, условные, подвижные, превращающиеся одна в другую»

то они в полемической слепоте не замечают того, что эта цитата всем своим острием обращается против них, приводящих ее.

Ведь именно против такого метафизического, о котором говорил Ленин, подхода к противоположностям, против «мертвых и застывших» противоречий между — по терминологии критиков — «утилитарной сущностью» и «художественным замыслом» вещи (и архитектурной вещи, в частности), была направлена вся наша статья.

Когда Шалавин и Ламцов пишут в статье «О левой фразе в архитектуре» («Красная новь», 1927), что

«...разрешение архитектурной задачи заключается в примирении противоречия между утилитарной сущностью и художественным замыслом...»,

то разве не ясно, что для них между «полезной» и «художественной» стороной вещи лежит непроходимая пропасть? Разве не ясно, что для них эти противоречия носят незыблемый, абсолютный характер, характер «мертвых и застывших» категорий, которые нужно именно «примирять»?

Между тем процесс диалектического развития художественного мышления общественно-классового человека не знает незыблемой и вечной грани между «пользой» и «красотой», и в процессе общественно-исторического развития весьма часто «полезное» становится «красивым», а «красивое» нередко — «полезным». В этом смысле — и только в этом — мы и говорили, что для нас, функционалистов, нет никаких «заранее допускаемых», незыблемых, мертвых и застывших противоречий в архитектуре и в процессе архитектурного творчества, в архитектурном проектировании. В этом смысле мы и говорили в нашей статье, что

«тенденция сознательно допускать такие противоречия (надуманные, абстрактные, застывшие, т. е. метафизические, характерные для формализма. — Р. X.) является типичнейшим продуктом упадочнической — буржуазной идеологии».

Между тем наши «искусные» оппоненты, пытаясь скрыть метафизический характер своего мышления, изображают дело, оперируя выхваченными из контекста фразами, таким образом, как будто для нас вообще не существует никаких противоречий в архитектуре и архитектурном проектировании. Ясно, что эта «эффектная» подтасовка может ввести в заблуждение лишь малограмотного читателя.

3. об архитектуре „субъективной“ и „объективной“

Но подлинных вершин нелепости достигают наши критики, когда пишут, будто нами утверждается какой-то... «субъективизм» в архитектуре. Пишут они это, ссылаясь на то место в критикуемой статье, где говорится, что функциональный метод архитектурного проектирования — как всякий научный метод — не дает готовых единственно целесообразных решений, а указывает лишь пути и средства решения архитектурной задачи, не исключая возможности получить в итоге столько же относительно целесообразных — для данного отрезка времени решений, сколько участвовало при решении задачи архитекторов.

С точки зрения наших оппонентов—это недопустимый «субъективизм».

В их глазах

«архитектурное творчество будет иметь объективный характер лишь тогда, когда оно даст не разнообразие решений архитектурной задачи, а такое ее решение (одно! — Р. X.), которое объективно необходимо в данный момент времени».

И этакую галиматью пишут товарищи, считающие себя «диалектиками» и наивно полагающие, что они далеки от «упрощенства», «механистичности» и пр. добродетелей, которыми они щедро награждают своего противника! О, святая простота!

Нам уже не впервые в полемике с критиками приходится, по необходимости, разъяснять элементарные понятия, которые эти товарищи талантливо запутывают. Придется этим заняться вкратце и на сей раз.

Если наши оппоненты знакомы с архитектурной деятельностью не только по книжкам искусствоведов, но и по реальному процессу архитектурного проектирования, то им должно быть известно, что всякий архитектурный проект делается на основе программы, «социального задания». К какому бы течению ни примыкал тот или иной архитектор — все равно, решая реальную архитектурную задачу, он работает в области проблемы, выдвинутой всем ходом общественного, экономического и культурного развития, т. е. работает над проблемой «объективно-необходимой в данный момент времени». Таким образом, субъективный произвол, «субъективизм» при постановке реальной — бытовой, архитектурно-инженерной или планировочно-городской проблемы, для функционалиста, как и всякого другого архитектора, совершенно исключается.

Как же обстоит дело с «субъективизмом» при решении «объективно необходимой» проблемы архитектором-функционалистом?

Как уже неоднократно писалось, им устанавливаются по функциональному признаку различные логически обоснованные цепи взаимозависимостей между элементами задания и на основе их разрабатывается пространственно-архитектурная схема, архитектурный проект. В силу того, что каждый архитектор или группа архитекторов — даже пользующиеся одним методом работы — в большинстве случаев понимают и осмысливают эти взаимозависимости между элементами задания по-разному, у них и получаются разные «уравнения со многими неизвестными» и разные конкретно-архитектурные решения при общей социальной тенденции, предопределенной заданием.

Таким образом оформляются различные вариации решения «объективно необходимой» в данный момент проблемы. Одни из этих решений бывают более целесообразны, другие — менее, встречаются несколько вариантов одинаково целесообразных, но никогда не было, не будет и не должно быть только одного «объективно необходимого» решения, на чем настаивают наши оппоненты.

Не следует путать субъективизм анархический-отрицательный, отвергающий все, кроме личного произвола, с субъективизмом творческим, биологически неизбежным, положительным, являющимся источником прогресса в любой области человеческой деятельности благодаря разнообразию каждой думающей и работающей личности. Применение диалектики в архитектуре менее всего означает, как этого хочется Рощиным, Шалавиным и Ламцовым, что всех архитекторов нужно стричь под одну гребенку. Даже в точных — инженерных науках, нет такого вопроса, который не допускал бы несколько одинаково целесообразных решений.

Что же говорить об архитектуре, пока еще не точной «полунауке», где большую роль все еще, к сожалению, играют «интуиция», «вкус», «чутье» и пр. и где каждое решение проверяется жизнью, непрерывно вносящей свои коррективы, а то и в корне изменяющей завтра решение, еще сегодня казавшееся единственно возможным и рациональным.

В вопросе о «субъективизме» в архитектуре, который якобы защищаем мы, опираясь на функциональный метод работы, наши критики наглядно показали как наивно-упрощенчески подходят они к сложному вопросу творчества, требующему глубокого и всестороннего — подлинно диалектического осознания.

4. о „механистичности“

Чрезвычайно распространенным аргументом против нас в статьях наших критиков является якобы

«сведение» нами — при обсуждении вопросов восприятия архитектуры — «психической» жизни к «физиологической», к рефлекторной основе нервно-мозговой деятельности.

Отсюда — вывод о нашей «механистичности».

Между тем инкриминируемое нам место статьи гласит буквально следующее:

«Современное подлинно материалистическое учение о рефлексах (ак. Павлов, ак. Бехтерев) устанавливает с несомненностью, что в основе так называемых «высших» запросов человека (в том числе, конечно, и художественных) лежат процессы физиологические, нервно-мозговые. С этой научно-материалистической точки зрения художественная деятельность (творчество и восприятие) как цепь условных рефлексов, как закономерная реакция на социальные «раздражители» так же жизненно-необходима, так же физиологична и, следовательно, так же «узкоутилитарна», как и все иные потребности человеческого существа, вызвавшие к жизни, скажем, жилище, как таковое»...

В этой цитате нет ни одной фразы, которая не была бы подтверждена научно лабораторным путем, которая расходилась бы с последними выводами точной науки о человеке. Разумеется, из того, что в основе «душевной» жизни лежат процессы нервно-мозговые, отнюдь не следует, что между «психикой» и физиологией можно ставить знак равенства. Это было бы грубой вульгаризацией вопроса. Для нас это также очевидно, как и для наших критиков.

В статье о формализме («СА» 4, 1929), написанной и опубликованной задолго до напечатания статей наших критиков, мы писали:

«Приводя эту цитату (из ст. ак. Лазарева о ионной теории нервного возбуждения), я вовсе не хочу сказать, что явления мысли, эмоции и пр., являясь другой стороной физико-химических процессов организма, не обладают каной-то своей относительной специфичностью и что их нужно отбросить в нашей теории, заменив механической схемой рефлекса. Я хочу только подчеркнуть, что при научном изучении проблемы восприятия, связанной с так называемой «психической» жизнью, необходимо ориентироваться на подлинную науку и связаться именно с ней...»

Смысл всех наших ссылок на авторитеты естественно-научной мысли только в том и заключаются, чтобы повернуть мысль архитектора с пути беспочвенного фантазерства при работе над архитектурной формой на русло подлинно-научного обоснования новых исканий.

Таким образом рушится и пресловутая «механистичность» наших воззрений, выдуманная критиками для пущего полемического эффекта.

Мы считаем также не лишним указать здесь на глубокое заблуждение, связанное с пониманием теории условных рефлексов. Почему-то полагают, что эта теория рассматривается ак. Павловым уже в настоящее время как единственный путь объяснения всей сложности и разносторонности «психических» процессов. Между тем в письме к пишущему эти строки, в ответ на запрос о возможности применить теорию условных рефлексов к объяснению художественной деятельности, ак. Павлов писал:

«Мне еще не приходилось думать об искусстве с точки зрения учения об условных рефлексах... Я думаю, что это учение слишком еще молодо, чтобы претендовать на охват им всех сторон жизни. Мне кажется, достаточно пока пробовать кое-что объяснить с его точки зрения наряду со старыми приемами обсуждения предмета»...

Таким образом, даже ак. Павлов оказывается в гораздо меньшей степени «механистом», чем это кажется кое-кому из недостаточно осведомленных литераторов...

5. об архитектуре как „образном искусстве“

Единственно, что правильно подметили наши оппоненты в критикуемой ими статье: мы считаем ненужным и вредным культивировать архитектуру только «как образное искусство» в то время, когда необходимо создавать высокую индустриализованную технику строительного производства, когда нужно вырабатывать новые социальные типы зданий, организовывать новые бытовые формы жизни, планировать социалистическое расселение. Мы работаем над тем, чтобы сделать архитектуру не «стилем», а наукой, в которой не было бы ни одного элемента, который не поддавался бы расчету, плановому предвидению и точному измерению. Вопросы «формы», и весь комплекс проблем, связанных с понятием «искусство», входили и входят в наши задачи наряду и на равных началах с рядом других пространственно плановых и конструктивных задач. Но эти задачи формы в архитектуре мы считаем излишним решать с точки зрения поверхностной «чистоты» и «выдержанности стиля».

Не «стиль», а социально правильная и логически обоснованная организация сооружения во всех его направлениях и разрезах характерны для функционализма в архитектуре.

«Функционализм — не наш стиль», можем мы сказать с гораздо большим правом, чем это делает ахровец Рощин. Да, функционализм — не наш стиль. Но функционализм — это метод мышления, метод работы, который способствует постепенному превращению архитектуры из «полунауки» и «полуискусства» в полновесную науку, освобожденную от капризов «вдохновения художника». Пусть ахровские теоретики и их единомышленники мечут громы и молнии по поводу того, что пролетарская архитектура ускользает из подведомственного АХРу «образного искусства». ИСТОРИЯ ПРОЙДЕТ МИМО НИХ, ПОСМЕЯВШИСЬ НАД КАРЛИКАМИ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ ЗАДЕРЖАТЬ НЕИЗБЕЖНОЕ.

N. В.

Несколько слов о пресловутой „смерти искусства“. Лозунг „смерть искусству“, который был выдвинут когда-то (1920 г.) группой протестантов в борьбе против академического, оторванного от жизни искусства, — в наших условиях беспочвенный и вредный лозунг. Пишущий эти строки его никогда не разделял и не разделяет. Мы полагаем, что некоторые жизнеспособные виды искусства (кино, музыка и пр.) далеко не исчерпали (и еще долго не исчерпают) своих социально-организующих возможностей.

Но все же не следует путать архитектуру, которая по академической традиции еще числится в разряде „изящных искусств“ (а правильней было бы ее числить, быть может, по особому разряду „изящных“, что ли, наук), с... балетом, поэзией, живописью. А ведь именно этим грешат все „исследователи“ и критики, пытающиеся уложить архитектуру в рамки „образного искусства“ и возмущающиеся, когда она в них все-таки не укладывается.

Отсюда, из непонимания особой природы архитектуры, проистекают и все недоразумения... в частности те, которые мы здесь попытались разъяснить.

Р. Х.

А. Дмитриев. Нужно ли нам строить гаражи? // Современная архитектура. — 1930. — № 4. — С. [23—24].НУЖНО ЛИ НАМ СТРОИТЬ ГАРАЖИ?А. ДМИТРИЕВВ ДИСКУССИОННОМ ПОРЯДКЕ

Пятилетний план СССР, осуществляя лозунг «автомобилизация страны», предусматривает колоссальный рост у нас автоподвижного состава сначала путем закупки готовых автомобилей за границей, потом закупкой частей автомашин, при сборке их у нас, и, наконец, увеличением выпуска автомобилей отечественного производства (в связи с постройкой завода типа Форда в Нижнем-Новгороде), увеличением и расширением существующих заводов и постройкой новых автозаводов.

По самым скромным подсчетам, число автомашин к концу пятилетки выразится примерно в 300 000. Если мы примем в среднем объем одного автохозяйства в 150 машин, то увидим, что нам потребуется к тому времени 2000 автопарков по СССР.

Сумма затрат на постройку этих 2000 парков, принимая во внимание удешевление строительства в среднем до 20%, выразится 1 600 000 × 2 000 = 3 200 000 000 рублей (три миллиарда двести миллионов рублей).

Все вышеизложенное уже сейчас ставит перед строителями ребром вопрос о том, сумеем ли мы к концу пятилетки вполне и полностью обеспечить это громадное количество машин надежной квартирой и хватит ли у нас времени и средств на это колоссальное строительство больших автопарков.

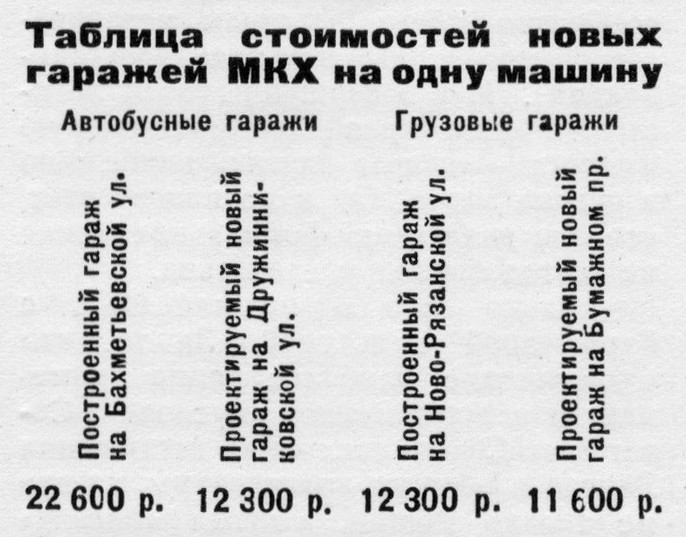

Наше современное гаражестроительство страшно хромает и в темпах и в экономическом отношении. И если мы сделаем беглый обзор тому строительству, которое сейчас протекает в Москве в этой области, то увидим то колоссальное несоответствие цифр стоимостей гаражей на одну машину и стоимостей самих машин.

Оказывается, квартира для одной машины обходятся в 2 раза дороже, чем стоит сама машина, а отсюда вытекает вывод, что для того, чтобы обеспечить надежным помещением все машины, которые будут выпущены к концу пятилетки, необходимо будет выбросить на гаражное строительство средства, превышающие стоимость самих машин в 2 раза.

Это-то и натолкнуло автора данной статьи (сделавшего целый ряд вариантов одного из самых крупных автопарков СССР) на мысль:

НЕЛЬЗЯ ЛИ СОВСЕМ НЕ СТРОИТЬ ГАРАЖЕЙ, А ХРАНИТЬ ИХ НА ОСОБЫХ ЗАГОННЫХ ДВОРАХ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ?

Если мы посмотрим на другие виды транспорта: железные дороги, трамваи и т. п., то увидим, что там подвижной состав и у нас и за границей хранится под открытым небом, и ничего в этом страшного не находят. Если мы ту же систему проведем и для автотранспорта: для автобусов, грузовых машин, таксомоторов, легковых и других видов, то мы получим колоссальную экономию в строительстве и эксплоатации автохозяйств.

Конечно, абсолютно никаких средств не расходовать нельзя даже при загонных дворах для автоподвижного состава. Придется строить усовершенствованные помещения для обслуживания машин, как то: мойки, обсушки, смазки, контрольного осмотра машин и их ремонта (мастерские). Но только вместо больших манежей для стоянки машин устраивать усовершенствованные загонные дворы под открытым небом, что даст экономию в единовременных затратах по постройке парков в среднем 70% (так как стоимость манежа для стоянки машин составляет приблизительно 70% стоимости всего парка). Возвращаясь же к выше приведенной цифре затрат на гаражестроительство в течение пятилетки, получим экономию к концу ее, примерно, 2 240 000 000 рублей (два миллиарда двести сорок миллионов рублей).

Кроме того это дает нам не только экономию в единовременных затратах на постройку автохозяйства, но и экономию в эксплоатации, так как не нужно будет отапливать и вентилировать колоссальные помещения для стоянки машин, тепловой режим которых в построенных автопарках обходится очень дорого при наличии громадных ворот, открытых настежь в течение, по крайней мере, 2 часов во время утреннего выхода машин на работу (один час) и вечернего прихода машин (один час).

Будут возражения, конечно, со стороны специалистов-транспортников, что машины, при наших климатических условиях (сильные морозы зимой), будут замерзать, т. е. будет замерзать вода в радиаторах. Из этого положения есть очень простой выход, надо будет только обязать шоферов, при установке машин на место стоянки, выпускать воду из радиаторов, а утром, при уводе машин со стоянки, отогревать их горячей водой, каковой должно быть оборудовано место стоянки машин.

Станут говорить, что амортизационный срок службы машин уменьшится при хранении их под открытым небом, так как они будут мокнуть под дождем и снегом, но ведь целый день машина ходит по городу, на нее падает снег и она обливается дождем, почему же она не сможет простоять какие-нибудь 6—7 часов ночью под открытым небом? А относительно амортизационного срока необходимо будет позаботиться, чтобы машина, прежде чем становилась на место стоянки, была вымыта, высушена, осмотрена и исправлены были бы все ее повреждения в теплом помещении обслуживания машин, и совершенно исправная машина без воды и бензина становилась бы на место; такая машина и под открытым кебом, по-моему, сможет вполне простоять 6—7 часов без особого вреда для себя.

Утром же при выезде из парка, все машины должны будут заправляться бензином, на что потребуется, по данным заграничной практики, 1—1,5 минуты.

Примеры стоянки автомобилей по нескольку часов на морозе зимой и летом под открытым небом мы могли наблюдать:

Затрагиваемый мною вопрос имеет значение не только внутри нашего СССР, но и для других стран, так как нам приходится часто слышать о постройках гаражей в Южной Америке, Африке и др. южных странах, где климатические условия гораздо лучше, и устройство таких загонных дворов проще. То же можно сказать и про наши южные города: Севастополь, Баку, Батум и другие.

Конечно, моя идея вызовет, может быть, резкую критику в кругах специалистов гаражестроения, но поскольку этот вопрос еще не будировался и не обсуждался, а при проектировании новых гаражей я все больше и больше убеждался в нецелесообразности такого дорогого строительства автопарков, которое сейчас лихорадочно охватывает многие наши строительные организации, я считал бы уместным и своевременным поднять этот вопрос на страницах прессы и широко осветить со всех точек зрения.

4 сентября 2025, 0:13

1 комментарий

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий