|

|

А. В. Рябушин. Проектирование жилой среды

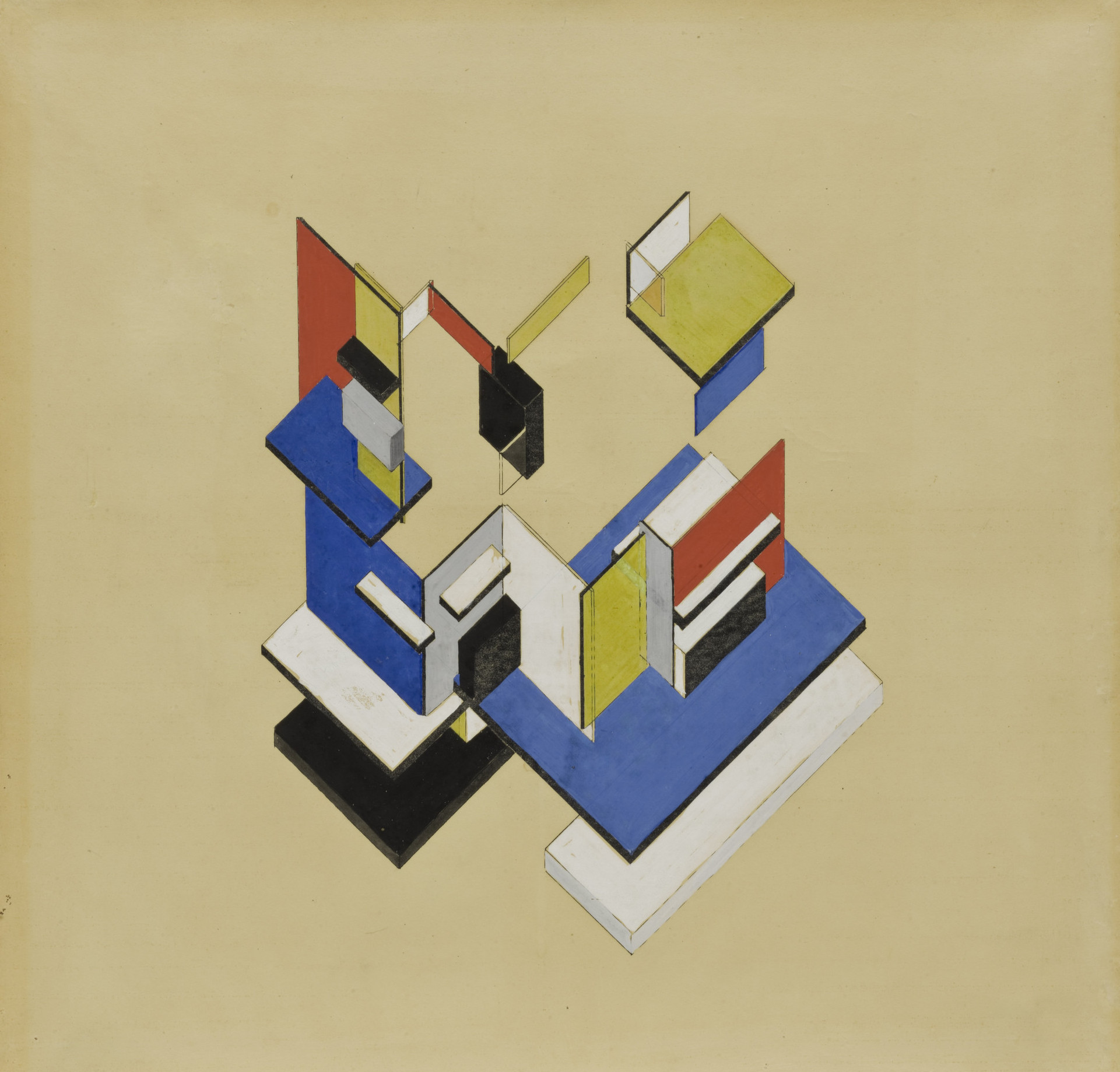

Theo van Doesburg, Cornelis van Eesteren. Contra-Construction Project (Axonometric). 1923

Публикуем 3-ю главу книги А. В. Рябушина «Развитие жилой среды : Проблемы, закономерности, тенденции» (1976).

Развитие жилой среды : Проблемы, закономерности, тенденции / А. В. Рябушин. — Москва : Стройиздат, 1976.

ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ СРЕДЫ

Отношения между людьми как общественными производящими индивидами завязываются по поводу создаваемых ими предметов, вещей. И осуществляются эти отношения главным образом через посредство предметов и вещей. Будучи посредниками в человеческих отношениях, вещи функционируют, и их функционирование — это уже не отношения между самими по себе предметами и не отношениями между человеком и предметом, а отношения людей к другим людям через и посредством предметов и вещей. Следовательно, с одной стороны, общественный предмет живет человеческой жизнью, а с другой — человек живет внешними предметами.

Но если непреложна взаимосвязь вещей и человеческих отношений, то, казалось бы, естественным следствием выступает возможность влияния, более того, сознательного проектирования человеческих ценностей и отношений «через» предметный мир.

Однако такая постановка вопроса отнюдь не может быть отнесена к разряду самоочевидных и бесспорных. Чтобы показать ее правомерность, во всяком случае, допустимость, придется опять-таки углубиться в мировоззренческую проблематику, выяснить, каково влияние предметно-пространственного окружения на структуру отношений и формы жизнедеятельности людей и каковы возникающие отсюда специфические возможности управления жизнью, что является глубинной целью новой деятельности, которую мы назвали интегральным проектированием среды.

ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ, РАСПРЕДМЕЧИВАНИЕ И ОВЕЩЕСТВЛЕНИЕ

Особые грани общественной сущности предметной среды раскрываются через такие категории марксистской философии, как опредмечивание и распредмечивание. Опредмечивание — это превращение содержания, характеристик и способов деятельности субъекта в свойства объекта деятельности, запечатление в предмете живой активности человеческих сущностных сил, обретение субъектом своей действительности в объектах, принимающих на себя печать его деяний [56, с. 99]. Но деятельность не только непрестанно «застывает и кристаллизуется» в предметных формах, т. е. переходит в свое воплощение, пребывающее в относительном покое. Одновременно и столь же непрестанно деятельность «растворяет» «сгустки» относительно спокойного бытия. И это превращение характеристик предмета деятельности в характеристики живой активности, превращение логики предмета в логику действования как раз и есть процесс распредмечивания. Каждый шаг опредмечивания предполагает предварительный акт распредмечивания.

Ошибочна грубо натуралистическая трактовка этих категорий. Опредмечивание вовсе не есть механическое запечатление действий человека в материальной форме предмета. Равным образом и распредмечивание, которое есть подлинное освоение и присвоение предметности, не может трактоваться механически в смысле собственнического отчужденного «завладения». Опредмечивание и распредмечивание могут совершаться вовсе без материального преобразования предметов природы. Обращение природного явления в предмет социальной действительности может происходить и в чисто идеальной сфере, без изменения физического облика. Вещная форма есть лишь отпечаток, материальный субстрат творческой активности человека. В широком деятельностном плане от одного человека к другому передается не вещь, но способность человека.

Предмет для человека не исчерпывается ни его телесными свойствами, ни ранее установленными полезными качествами, он может быть употреблен не только «по прямому назначению», но и более универсально, многозначно, многосторонне. Каждый предмет заключает в себе еще не реализованное богатство культуры, ибо распредмечивание далеко не всегда раскрывает целиком предшествующий акт опредмечивания. Кроме того, объективное значение предмета, созданного конкретным индивидом, может оказаться неизмеримо богаче того субъективного смысла, который был вложен в него творцом. Так неисчерпаемы, например, произведения искусства, которые каждой эпохой прочитываются по-новому. И искусство лишь наиболее яркий пример. В принципе каждый предмет культуры наряду со своим «прямым назначением» содержит в себе, как в фокусе, меру достигнутого человеком материального и духовного прогресса в целом. (Вспомним опять-таки археологию, способную по продукту труда наших предков восстановить материальную и духовную картину их жизни.) Именно это универсальное, культурно-историческое содержание и раскрывает в предмете распредмечивание, которое способно выявить в нем потенциальные возможности, не реализованные предшествующими поколениями и не раскрытые еще современниками. Проблема творчества как процесса созидания принципиально новых возможностей в мире культуры вырастает именно на основе того, что опредмечивание не исчерпывает собой распредмечивания.

Благодаря опредмечиванию и распредмечиванию осуществляются социальный феномен исторической связи и преемственности, специфическая социальная трансляция деятельности. Предметная среда выступает для человека не просто как внешние тела природы, приспособленные к определенным механическим преобразованиям, а как продукт незавершенной деятельности предшествующих поколений, в огромной степени предопределяющий основные контуры сегодняшней жизни. Представая перед человеком как «раскрытая книга человеческих сущностных сил» [2, с. 594], предметный мир как бы диктует линию поведения, опробированную историческим опытом. По сути дела, ключом к решению вопроса о влиянии предметной среды на человека является мысль К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что каждый индивид и каждое поколение застают как нечто объективное «массу производительных сил, капиталов и обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны, и видоизменяются новым поколением, но, с другой стороны, предписывают ему его собственные условия жизни и придают ему определенное развитие, особый характер» [3, т. 3, с. 37]. Вот в чем корень вопроса! Предметные условия предписывают человеку условия и характер жизни. И только посредством предметов человек определяет себя в действительности. Они есть условия существования человека и в этом качестве как бы срастаются с ним. «...По мере того, как предметная действительность повсюду в обществе становится для человека... действительностью его собственных сущностных сил, все предметы становятся для него опредмечиванием самого себя, утверждением и осуществлением его индивидуальности, его предметами, а это значит, что предмет становится им самим!» [2, с. 593]. И, продолжая мысль Маркса: изменение предмета выступает изменением человека, иными словами, через изменение предметной среды можно влиять на формы жизнедеятельности человека. Не будем, однако, поддаваться искушению и считать вопрос о роли предметной среды до конца исчерпанным. На пути его решения таятся рифы. Признание всесилья вещей — элементарный рецидив отчужденного вещистского сознания.

Опредмеченная человеческая деятельность, т. е. вещное богатство, вещные силы человека, должны из внешних ему предметов превращаться в субъективные способности и возможности самого человека. «Чем иным, — спрашивает Маркс, — является богатство, как не полным развитием господства человека над силами природы, т. е. как над силами так называемой «природы», так и над силами его собственной природы? Чем иным является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу. Человек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления» [3, т. 46, ч. 1, с. 476]. Способность выйти за пределы заранее установленного масштаба, т. е. действовать универсально, а не только в узких рамках достижения извне поставленной цели — это и есть чисто человеческое отношение к бытию, т. е. отношение творческое. Способность превращать свойства внешних предметов в субъективные способности человека, предметное богатство, воплощенное в вещах, в собственное достояние, возможность и способность деятельного субъекта — это и есть творчество самого себя в предметном мире и посредством предметного мира. А творчество человеком самого себя — в этом, собственно, и состоит «смысл и назначение жизни», обретение человеком своей «подлинности».

Человек опредмечивает себя не только как индивид, но как индивидуализированное социальное целое, как тотальность межиндивидуальной человеческой культуры. И результат его опредмечивания есть его произведение. Человек находит для себя и для других явное предметно-фиксированное выражение того, чем он смог и сумел стать как культурно-исторический субъект, кто он таков на деле. Гоголь писал: «Истинное бытие человека ... есть его действие; в последнем индивидуальность действительна... лишь произведение следует считать его истинной действительностью...» [20, т. IV, с. 1721. Произведение как результат творчества есть опредмеченное бытие субъекта и одновременно его продолжение в деятельности других субъектов. «...Предмет, как бытие для человека, как предметное бытие человека, есть в то же время наличное бытие человека для другого человека, его человеческое отношение к другому человеку, общественное отношение человека к человеку» [3, т. 2, с. 47].

При определенных условиях «каждый из производимых нами продуктов, — писал Маркс, — был бы зеркалом, из которого сущность каждого из нас лучезарно сияла бы навстречу другой» [цит. по 56, с. 101]. Но все это могло бы быть так, если «мы производили бы как люди», — подчеркивает Маркс. Однако в условиях отчужденных товарно-капиталистических отношений человек претерпевает «самоутрату» и сам выковывает для себя золотые цепи. «...Над ним господствует продукт его собственных рук» [3, т. 23, с. 635]. Отчуждение предметной деятельности «отрывает предметность от живой активности как процесса и придает ее результату — предметному воплощению — специфически превращенную форму овеществления» [56, с. 119—120].

Опредмечивание и овеществление — два принципиально различных понятия. В овеществлении предмет превращается из человеческого в нечеловеческий, противостоящий человеку, в вещь, существующую особняком по отношению к человеческому деятельному бытию. Общественная форма богатства «все больше из отношения превращается в вещь, но в такую вещь, которая содержит в себе, поглотила в себя общественное отношение, — в вещь, обладающую фиктивной жизнью и самостоятельностью, вступающую в отношение с самой собой...» [3, т. 26, ч. III, с. 507]. Поскольку складываются «общественные отношения вещей», постольку одновременно и в силу этого складываются еще и «вещные отношения лиц» [3, т. 23, с. 83]. Сами индивиды низводятся до положения вещей, овеществляются, выполняют лишь вещные роли и функции.

В овеществлении реализуются всеобщие тенденции очуждения, которые проявляются и как власть вещей. Предмет отчуждается от культуры и предстает в своей натуралистической сущности как якобы сам по себе обладающий субъективностью, социальными свойствами и даже способностью всецело детерминировать социальное поведение индивида [56, с. 120—121]. В условиях овеществления возникает обманчивое впечатление всевластия вещей, их абсолютного господства над человеком. Единичные факты обыденного существования из раза в раз укрепляют это впечатление. Тем не менее, даже отстаивая активную роль предметного мира, мы не вправе выдавать это впечатление за истину и использовать в целях аргументации своих позиций. Овеществление грубо мистифицирует роль предметного мира, придавая ему видимость отчужденного, живущего по своим собственным законам формообразования, в котором утрачены признаки его происхождения из человеческой деятельности.

ПРЕДМЕТНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РОЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ

В отношении человеческой деятельности существуют два крайних взгляда. С одной стороны, человек представляет себя изначально свободным принимать решения, выдвигать цели и претворять их в бытие, он проецирует себя в мир и устраивает его как свое произведение, т. е. выступает свободным творцом действительности, с другой — человек, убедившийся в неподатливости мира, его неотождествимости произвольным проекциям сознания и воли, начинает ощущать себя игрушкой в руках безличных внешних сил и отношений, погруженным в неподвластный ему «нечеловеческий» мир, даже в своей «активности» выступающим лишь пассивным продуктом закономерностей этого вещно-предметного мира, где нет ничего, кроме вещей, и где сам человек есть лишь особого рода вещь в ряду других вещей. Ни волюнтаристский активизм, ни апология овеществления человека и его самоутраты в мире не раскрывают диалектической природы человеческой деятельности. Истина состоит в постижении субстанциальности человека в деятельности [56, с. 81].

Деятельность человека предметна. Она реализуется во внешних телу и сознанию человека предметах. Человек обретает себя не в отгороженной от объекта сфере «чистой» субъективности, как бы ее ни трактовать — как всемогущую или как ничтожную, а в процессе реального и идеального освоения природы и строительства культуры. К. Маркс писал, что «предметное существо действует предметным образом, и оно не действовало бы предметным образом, если бы предметное не заключалось в его существенном определении» [2, с. 630]. Человек осваивает мир в формах своей предметной деятельности, она и есть «способ бытия» всей человеческой действительности. Через деятельность перед человеком раскрывается мир не как завершенная и замкнутая система «данностей», а как «открытый», динамичный и диалектически противоречивый процесс, как мир проблем, решение которых порождает новые проблемы. Предметность есть всеобщий и единственный первоисточник творческой силы человеческого деяния.

Деятельность не околопредметна, не просто подвержена влиянию предметов, но сама именно предметна, ибо постоянно совершает распредмечивание, «раскрытие объекта субъекту», и тем самым как бы «переводит» предметность на «язык» активности сущностных человеческих сил. Деятельность втягивает предметы в свой процесс, присваивает их в качестве своих собственных. Они перестают быть лишь внешней, безразличной формой и становятся внутренними моментами деятельностного процесса [3, т. 46, ч. 1, с. 324]. Человеческая деятельность настолько активна, насколько она предметна, насколько обогащена предметностью. Только человек ведет себя не в соответствии со специфической организацией своего тела, не в качестве раба особенностей своего организма, а в соответствии со спецификой предметного характера деятельности. В известном смысле предметность деятельности и через нее предметный мир перестраивают саму «человеческую природу». В антропогенезе человек утрачивает наследственные поведенческие детерминанты, орудия труда преодолевают адаптивное отношение к миру [83]. Все это с очевидностью раскрывает активную роль предметной составляющей в структуре деятельности. «Человек ... «живет» предметным миром, каков этот мир сам по себе» [56, с. 84]. Конкретная специфика предметности во многом определяет специфику определенного вида деятельности.

С этих позиций правомерно ставить вопрос об «активности» самой предметной среды.

Какими бы пассивными ни представлялись либо предмет, на который человек направляет свое активное действие, либо предметное орудие, с помощью которого это действие осуществляется, они так или иначе наложат отпечаток на само это действие, «окрасят» его своей определенностью. Никогда предмет не может настолько адекватно запечатлеть на себе действие другого, что при этом никак не скажется его собственная, сугубо специфическая природа. К числу естественных свойств предметов относится стремление удерживать, сохранять свою предметную самостоятельность и определять характер процесса, в котором данный предмет участвует. Обратное влияние предмета на специфику деятельностного процесса, равно как и на субъекта деятельности, несомненно. Ведь известно, что человеческая деятельность, т. е. в широком смысле слова производство, создает «не только предмет для субъекта, но также и субъект для предмета» [3, т. 46, ч. 1, с. 28]. И в этом смысле предметная среда действительно активна.

Любой вид человеческой деятельности предполагает не только преобразование существующих форм реальности, но и приспособление к этим формам. Человек по своей природе творец, преобразователь, но само преобразование включает в себя как необходимый момент и приспособление¹, в том числе приспособление к средствам осуществления, в частности, материальным предметам, при помощи и посредством которых осуществляется деятельность. Любой объект характеризуется «сопротивляемостью» воздействию, собственная «природа» предмета ставит границы нашей деятельности, и реальный результат всякого преобразования определяется не только нашими усилиями, но и особенностями самой предметной среды. Подобно тому как движение вдоль ограды определяется ее конфигурацией и как бы «несет» в себе ее геометрию, формы деятельности «несут» в себе характеристики предметной среды. И в этом прямо, непосредственно сказывается влияние среды на формы человеческой жизнедеятельности.

____________

¹ Односторонне и метафизично противопоставлять творческую активность задачам усвоения социального опыта, а следовательно, и приспособления к объективным условиям деятельности [53, с. 183, 184]. Здесь важна мера, ибо, например, экзистенциалисты абсолютизируют момент независимости вплоть до полной враждебности всему «внешнему», а Т. Парсонс в своей «теории социального действия», наоборот, абсолютизирует приспособление личности к существующим социальным нормативам. Важно, чтобы приспособление не стало самоцелью, конформизмом, когда человек утрачивает самостоятельность и социальную активность [37, гл. I, § 4, гл. IV, § 3].

И еще один момент следует специально оттенить в связи с активной ролью предметного мира. Мысленный результат будущей деятельности существует, по словам К. Маркса, «идеально, как внутренний образ, как потребность, как побуждение и как цель» [3, т. 12, с. 718]. В конечном продукте деятельности человек как раз и реализует цель, которая «как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю» [3, т. 23, с. 189]. Но хотя цель и формируется в голове субъекта, она не произвольна и в конечном итоге «вырастает» из объективных условий. Маркс писал: «...человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить ... сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления» [3, т. 13, с. 17]. Следовательно, не только результаты и формы осуществления деятельности, но даже ее цели и задачи в конечном итоге определяются объективными условиями, зависят от используемых средств. То, что Маркс определяет как «материальные условия», есть не что иное, как материальные элементы, в том числе вещи, с которыми оперирует человек и в контексте которых осуществляется его деятельность. И с этой стороны опять-таки приходится признать влияние предметной среды на формы жизнедеятельности людей.

Но, признавая активную роль предметной среды, не следует эту роль преувеличивать, полагая, что человек только и делает, что предоставляет предметам возможность беспрепятственно оказывать на себя влияние. Человеческая деятельность не находится в отношении элементарной «взаимности» со своим предметом, ибо речь идет о человеке, своей деятельностью принципиально вычленившим себя из ряда природных объектов, вещей. Наличие простой «взаимности» воздействия человека и вещей означает, что еще (или уже) нет подлинного человека и подлинно человеческой деятельности. Включая предмет в систему деятельности, человек не только изменяет его материальную определенность, но и переосмысливает, наделяет его огромным множеством идеальных значений, зачастую отличных от реального преобразования его физической формы. Этим самым предмет включается в контекст человеческой культуры. Отнюдь не только как материальное тело определенной формы, но только вместе со всеми своими идеальными, символическими значениями каждый предмет становится поистине предметом человеческой действительности, поистине человеческим предметом. Предмет «означает» все то, что деятельность заставляет его «означать». И в этих идеальных преобразованиях в неменьшей мере, чем в материальных, раскрывается активное отношение человека к предметному миру.

Итак, диалектика взаимоотношений человека с предметной средой весьма сложна. Человеческая предметная деятельность совершается и может совершаться только согласно специфической логике каждого специфического предмета, и в этом сказывается прямое влияние предметной среды. В то же время деятельностное бытие человека не есть самоотождествление с предметом деятельности. Как подчеркивал К. Маркс, «обстоятельства творят людей постольку, поскольку люди творят эти обстоятельства» [цит. по 56, с. 106]. Иными словами, человек живет и действует в предметном мире и только в нем одном, но отнюдь не в качестве предмета в одном ряду с иными предметными формами. Он обусловливает себя предметностью и ничем помимо нее, но в то же время это именно он сам себя обусловливает ею [56, с. 86]. Глубинный смысл совершаемого человеческой предметной деятельностью культурно-исторического процесса состоит в формировании посредством объективных предметных форм самого человека — субъекта, т. е. в создании субъектом самого себя посредством создания предметного мира культуры. Главный, все в себе результирующий итог производства, в том числе производства среды, есть всегда в конечном счете именно сам человек как субъект [3, т. 46, ч. II, с. 222]. В этом смысле широко понимаемое производство может быть определено тоже как «самоизменение», совпадающее с изменением «обстоятельств» и опосредованное ими [3, т. 46, ч. I, с. 483, 484; т. 23, с. 188] или, другими словами, как человеческое производство человеческой действительности [2, с. 593]. Вот к чему ведет целенаправленное преобразование среды.

СРЕДА КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ

Между вещами и людьми существуют нерасторжимые связи. Мир вещей отражает человеческий мир, в материальных элементах среды опредмечиваются социальные отношения людей. В свою очередь среда как целостность выступает одним из условий и специфическим средством реализации повседневной жизни людей. Она во многом предопределяет способы и формы человеческой жизнедеятельности, выступает специфическим регулятором человеческих отношений, транслятором норм поведения и культуры. Среда оказывает влияние на процесс формирования личности, повседневно воздействуя на чувства и разум человека, оставляя заметные следы в его характере и психике, во многом определяя его ценностные ориентации и установки.

Предметная среда отнюдь не пассивно отражает систему обслуживаемых отношений, а в состоянии активно влиять на них, способствовать или, наоборот, затруднять развитие новых отношений. Однако формы ее организации меняются медленнее, чем общественные отношения и общественное сознание. В силу этого возникают противоречия, конфликт между содержанием и материальными формами осуществления жизненных процессов. Иногда эти противоречия становятся тормозом социального прогресса. И тогда перед обществом с особой остротой встает задача приведения предметного мира в соответствие с изменившимися отношениями.

Из самого существа марксизма вытекает, что через предметное окружение можно и должно содействовать становлению новых форм жизни. К. Маркс писал: «Если человек черпает все свои знания, ощущения и пр. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека» [3. т. 2, с. 145]. Маркс неоднократно возвращался к этой важной мысли. Ориентируя на целенаправленное переустройство общественных и предметных условий человеческого бытия, он настоятельно подчеркивал: «Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человечными» [3, т. 2, с. 145, 146]. Но сделать человечными обстоятельства, в том числе окружающую предметно-пространственную среду, означает подчинить их задачам расцвета всех сторон человеческой личности, становления и укрепления необходимых для этого общественных отношений.

Вопреки внешней очевидности конечной целью проектирования среды — и это одно из основных положений нашей концепции — являются не «дома» и «вещи», а те отношения, которые осуществляются через и посредством производства и потребления этих домов и вещей. Проектирование среды в целом, т. е. предметного комплекса и его пространственной организации, в последнем счете должно рассматриваться как целенаправленная организация жизненных процессов. Речь, таким образом, должна идти о внутреннем единстве предметного мира, обусловленном гармоничностью и единством соответствующей системы социальных отношений. «Все дело заключается в том, чтобы изменение предметов, их конструкций и форм совершалось не ради того, чтобы предметы стали приятнее для созерцания, но и для того, чтобы создать такой предметный мир, который бы обеспечивал гуманистический строй отношений» [35, с. 181].

Полноценное, а не формальное понимание эстетических проблем организации предметной среды неотделимо от проблем формирования личности, ибо не может быть теории предметных форм без теории предметной деятельности или, иначе говоря, нет теории среды без теории человека. Всякая формальная «эстетизация» среды без организации деятельности ее обитателей — в лучшем случае самообман, а то и вовсе сомнительное по своей социальной направленности занятие. Интегральное проектирование — это не просто проектирование механически согласованной внутри себя среды как суммы взаимосвязанных предметных элементов, это такое особое построение среды, цельность внутри которой достигается прежде всего в отношении к человеку. В идеале нужно запроектировать не столько саму по себе среду как сумму предметных форм, сколько через них гармоничные отношения между людьми, чтобы они, люди, стали действующими субъектами, а не объектами социальной действительности.

Широкая «жизнестроительная» трактовка проблемы гармонизации среды развивает социально-гуманистическое содержание фундаментальной традиции всеобщего синтеза жизни через искусство, которая издавна существует в европейской культуре. В новое время она восходит к эстетике Ф. Шиллера, Ф. В. Шеллинга, к эстетике романтизма (Ф. Новалис, А. и Ф. Шлегели), развивается Г. Земпером, параллельно с ним Р. Вагнером и художниками его круга, пронизывает содержание эстетики французских символистов и постсимволистов (С. Малларме, П. Валери), проходит через деятельность Д. Рескина, У. Морриса, ван де Вельде, немецкого Веркбунда, активно подхватывается русским символизмом рубежа веков — А. Блок, Вяч. Иванов, А. Белый [76, с. 20].

Великий Октябрь дал толчок для грандиозного исторического переосмысления социальных основ этой традиции. Проявившись в исканиях советской архитектуры и искусства 20-х гг. («производственники», «конструктивисты»), этот социальный сдвиг оказал существенное влияние и на западные художественные концепции, сказался на деятельности Баухауза, наложил отпечаток на творчество крупнейших мастеров и содержание наиболее значительных течений первой половины века и докатился до наших дней эхом романтико-утопических воззрений В. Гропиуса, создателя и руководителя Баухауза. Правда, у него в центре внимания находился не коллектив, а человек и интересы универсализации этого человека — творца прекрасного предметного мира во всем его многообразии.

Идеи всеобщего «тотального» архитектурного и художественного синтеза, активно поставленные в советской художественной культуре 20-х гг., продолжали развиваться в последующее время. В русле этой социальной и культурно-эстетической традиции «единство красоты и пользы замыкается [...] на личности, а не на вещах, и, в конце концов, только это кардинальное различие продолжает и по сей день оставаться источником внутренней противоречивости и противоположных решений всей проблемы» [75, с. 45].

Взаимообусловленность среды и протекающих в ней жизненных процессов, возможность целенаправленного формирования социально необходимых контуров жизни и черт личности посредством определенных преобразований предметно-пространственного окружения раскрывает для нас самую глубинную, но скрытую от внешнего наблюдения основу общности архитектуры и дизайна. Единство их социальной природы и целей, общая «жизнестроительная» направленность послужит основой их будущего синтетического единения на основе искусства. Такому единению еще мешает разница средств архитектуры и дизайна. Архитектура еще не до конца стала продуктом массового промышленного производства. Есть, однако, и еще более глубокая причина их раздельного существования — это товарное хозяйство. «... Дизайн в том виде, в котором он нам известен, очень тесно связан с товарными отношениями ... Если бы мир сегодня нашел возможным отказаться от принципа товарного производства, это скорее, чем индустриализация строительства, содействовало бы сращению дизайна ... с архитектурой и преобразованию всего вещевого состава среды» [35, с. 171].

ВЕЩИ И ПОЛЕЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ. ОТ СРЕДЫ К ВЕЩИ

Среда не только физический феномен, но и особое социально-культурное единство; проектирование человеческих отношений через предметно-пространственное окружение — такими положениями мы дополнили концепцию единства среды. Закономерен следующий вывод: в процессе перспективного проектирования можно и должно наперед задаваться определенной системой отношений. Средством и условием осуществления этих отношений должен, в частности, стать вновь разрабатываемый предметно-пространственный комплекс среды. Все это раскрывает понимание социальной сущности интегрального проектирования среды, но еще не исчерпывает этого понимания. Следует дополнительно рассмотреть специфику взаимосвязи и вещей, и человеческих потребностей.

Если в целях выявления истины до предела упростить вопрос, то окажется, что сами по себе вещи человеку вовсе не нужны. Нужны лишь те разнообразные полезные эффекты, которые человек получает через вещи в процессе их потребления. Сами вещи выступают только как вспомогательные, служебные средства удовлетворения определенных потребностей и, хотя в жизни прочно утвердилось обратное представление, оказываются нужными лишь постольку, поскольку обеспечивают тот или иной полезный эффект.

Сразу же следует ввести ряд уточнений, ибо вульгарная трактовка полезных эффектов может привести к повороту проблемы, прямо противоположному нашим убеждениям. Прежде всего эффекты полезности мы понимаем в широкой социокультурной трактовке — не только в плане узко функционального, орудийного использования вещей, но и с учетом всех необозримо многообразных проявлений их знаковой, семиотической функции, естественно, включая сюда аспекты символические и эстетические. Свое отношение к ортодоксально функционалистскому подходу мы уже сформулировали с достаточной определенностью, чтобы ограничиться этим кратким указанием на широту понимания полезных эффектов. Более развернуто приходится аргументировать недопустимость ограниченной трактовки полезных эффектов в контексте всеобщих «отношений полезности», господствующих в овеществленном мире.

К. Маркс писал, что в условиях овеществления «для индивида его отношения имеют значение не сами по себе, не как самодеятельность, а скорее как маски ... некоей действительной третьей цели и отношения, называемого отношением полезности» [цит. по 56, с. 125]. В такой ситуации общение с богатством мира культуры сводится к тому, что берется это богатство не само по себе, в его собственном, особенном предметном содержании, а лишь как средство для внешних целей, как носитель полезности — в смысле узко понимаемого «полезного эффекта». Такое утилитарно-эксплуататорское, подчеркнуто потребительское отношение к культуре характерно для конформистского сознания мещанства, которому внутренне чуждо понимание распредмечивания как превращения в субъективную активность глубинного социокультурного содержания человеческого предмета и которое подменяет распредмечивание фактом обладания и утилизаторского использования чисто внешне воспринимаемой вещи¹.

____________

¹ Мещане «взяли от человеческой цивилизации только то, что есть в ней повторительного и утилитарного, механического и прикладного. Они стоят около человечества, как Вагнер около Фауста, но разница в том, что они удовлетворяются этим и их не гложут никакие сомнения». Они лишили культуру «всего, что было в ней человеческого, и усвоили только ее оголенно практическую, утилитарную, техническую сторону... Страшнее всего для нас, людей, не их численность и сила, а их торжествующая над всем неполноценность» [84, т. 5, стр. 236, 237].

Принципиально отвергая узко утилизаторское понимание полезных эффектов, мы полностью солидаризируемся с М. Субботиным, который утверждал, что функционально-потребительский подход, рассматривающий вещь как «лишь средство» достижения требующихся эффектов, сам по себе не является стимулом творческого обновления предметного состава среды: каждая вещь для него в принципе такое же средство, как и все другие, и поэтому она теряет индивидуальное лицо, свой специфический интерес и обаяние; между тем вещь как результат творческой деятельности обладает собственной социокультурной значимостью, независимой от какого бы то ни было конкретного ее использования. В акте творчества возникает не столько объект использования, сколько новое смысловое содержание, которым характеризуется обособленное образование предметной действительности [74, с. 35]. Чувственное распознание и схватывание системы смыслов конкретной вещи и есть эстетический акт, несопоставимый по своей социокультурной значимости с отношением простого «выбора средства» на основе «отношений полезности».

Прекрасная форма несет в себе социокультурный концентрат эпохи и наделена многомерным смысловым и символическим значением. Неоспоримо, что вещь как результат и источник творчества должна сохраняться в сфере человеческой культуры как «вечная культурная ценность» [74, с. 36]. Но мы сейчас преследуем особую цель, стремимся определить и показать отдельную вещь не как самоценность, а, наоборот, как составной элемент более широкого целого, как элемент, характеристики которого детерминированы контекстом среды. Для этого важно перерезать пуповину, связывающую содержание вещи со строго определенным ее морфологическим строением, расковать творческое воображение для создания новых объектных сущностей, занимающих определенное место, определенную «точку» на пересечении смысловых линий контекста среды и не связанных с традиционными стереотипами вещной формы. И в этом смысле «разведение» понятий вещи и полезного эффекта — удобный «мысленный ход» (не более!), позволяющий преодолеть элементарную традиционную заданность предметно-образного мышления, в системе которого невозможно увидеть новую роль и, соответственно, форму вещи в системе целостно проектируемой среды.

Такое «разведение» правомерно еще и потому, что прямая связь между потребностью и вещью отнюдь не абсолютна и устанавливается лишь в определенной системе общественных отношений, вне которых потребности человека вовсе не являются потребностями в самих по себе вещах. Лишь в системе капиталистических товарно-денежных отношений вещь фетишизируется, приобретает в сознании людей функцию не служебного средства удовлетворения какой-либо потребности, а самого объекта потребности. В конечном итоге трансформируются и сами человеческие потребности, которые перестают ощущаться как необходимость в полезных эффектах и приобретают видимость потребностей в вещах. Так, определенный вид кресла заслонил собой исходную потребность в удобном отдыхе сидя; та или иная марка приемника или телевизора заместила стремление к массовой информации. Вещи взяли на себя также роль представителей в системе человеческих отношений, и человек часто стремится выразить себя, свою общественную сущность через вещи, ему принадлежащие.

Социально-экономические корни «вещизма» вскрыты марксистской наукой. Специфика товарно-денежных отношений при социализме позволяет обоснованно судить о дальнейшем развитии взаимосвязей вещей и потребностей.

Следует опять-таки уточнить, что речь идет отнюдь не о физическом «отмирании» или «преодолении» предметного комплекса и возникновении неких особых отношений людей, которые осуществляются вне и помимо материальных элементов среды. Последние по-прежнему будут выступать организующим материальным субстратом, активно влияющим на действия людей. Однако в человеческом сознании окончательно утвердится понимание этих элементов всего лишь как средства обеспечения нужных — материальных и духовных — эффектов. Полностью исчезнет ложное ощущение самоценности вещей. Проектирование и производство предметно-пространственного комплекса среды превратится в конечном итоге в одно из средств организации человеческой жизнедеятельности¹.

____________

¹ Процесс преодоления товарных отношений закономерно будет, видимо, сопровождаться «умиранием» вещи как таковой в ее нынешней социально-экономической сущности, преодолением однозначной, неизменной формы вещи как чувственно воспринимаемого и эстетически потребляемого объекта, заменой вещи как средства удовлетворения потребностей «материальной установкой», идея которой была выдвинута в 20-х гг. Б. Кушнером и обстоятельно аргументирована и развита в наше время К. Кантором [35, стр. 255].

Понимая служебную роль вещей, можно заключить, что проектирование среды является по сути дела разработкой не вещей как таковых, но оптимальной системы обеспечения нужных, полезных эффектов. Сделав этот вывод и учитывая совокупность специфических взаимосвязей человеческих потребностей, вещей и общественных отношений, можно ввести еще одно уточнение в концепцию среды и социальное содержание ее проектирования в интересующем нас аспекте. В понятие среды включаются сложным образом взаимодействующие не только ее предметно-пространственные (физические) составляющие, но и составляющие социокультурные, процессы жизнедеятельности людей, определенная совокупность человеческих отношений, реализующихся внутри и посредством данной предметно-пространственной целостности. Интегральное проектирование среды — это прежде всего разработка представлений о сумме полезных эффектов, которые в состоянии обеспечить систему отношений, диктуемых нашими общественными идеалами, и только затем — на этой прочной социальной основе — поиск оптимальных предметно-пространственных форм воплощения этих эффектов. Вначале среда — затем вещи. Вновь мы пришли к этой последовательности.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСКУССТВО ЖИЗНЕСТРОЕНИЯ

Интегральное проектирование среды в конечном итоге означает целенаправленное формирование действительности, если и не полностью адекватной, то во всяком случае соотнесенной с идеалами свободного и прекрасного общества, всестороннего и гармоничного развития личности. Но перекраивать формы действительности силой творческого разума и воображения, сообразуясь при этом с кардинальными общественными идеалами, не есть ли в этом нечто от искусства? Разумеется. Если, конечно, не замыкаться в традиционно принятом понимании смысла и задач искусства. Мы привыкли считать, что в искусстве выражается отношение человека к миру через изображение этого мира таким, каким художник его себе представляет. Это верно, но недостаточно, ибо существует не только миметическое искусство, «удваивающее» мир и перекраивающее этот собственный иллюзорный мир по меркам прекрасного или безобразного.

Мы имеем сейчас в виду искусство не изобразительное, а созидательное, не иллюзорно удваивающее, а реально достраивающее и изменяющее мир, искусство, образующее новую реальность. Не изящные, «чистые» искусства, изображающие жизнь, и даже не архитектура, дизайн и прикладные искусства, которые вносят реальный материализованный вклад в бытие, не об этих искусствах сейчас идет речь, а об особом искусстве, которое изменяет меру и порядок существующего и занимается не воспроизведением видимости жизни, не созданием ее отдельных материальных элементов, а творением жизни во всей ее целостности. Интегральное проектирование и есть такого рода особое искусство, которое использует в качестве своих собственных внутренних средств и «чистые» искусства, и архитектуру, и дизайн, и прикладные искусства, и любые формы внеэстетической деятельности, в том числе, конечно, технику, направляя их разрозненные усилия в единый поток целенаправленной перестройки жизни. Конечным произведением этого особого искусства является сама жизненная ткань в ее процессах и отношениях, т. е. жизнь во всей полноте и многообразии. Жизнь, в которой постепенно стирается антагонизм пользы и красоты и последняя проявляется не только в деятельности художника как концентрат родовой творческой сущности человека, но становится достоянием всей системы жизнедеятельности, неотъемлемой характеристикой целостного потока бытия. Такое искусство, названное в 20-е гг. искусством жизнестроения и существовавшее до сих пор лишь в идее, обретает реальность в интегральном проектировании среды.

Отношение к чисто художественному творчеству как принципиально несовместимому с материально-практической деятельностью расцвело в капиталистическую эпоху. В античности и средневековье не только искусства не делились на изящные и прикладные, ибо не было искусства внеутилитарного, но и в целом человеческая деятельность не делилась на искусство и неискусство. Вместе с тем зачатки этого деления обнаруживаются в докапиталистических обществах. Уже античная община осознала эстетическое своеобразие и неодинаковость художественных потенций различных видов деятельности, и Платон в «Алкивиаде» устами Сократа «разводит» искусство, «которое занимается принадлежащими нам предметами», и искусство, «которое улучшало бы нас самих» [77, т. 1, с. 103, 104]. Платон выступал против намечающегося распада, ибо смотрел на искусство как на жизнестроение, не принимал художественных произведений лишь как отражение жизни и противопоставлял таким произведениям саму жизнь как более прекрасное произведение искусства.

Ренессанс явился как бы поворотным пунктом, после которого началась активная деградация жизнестроительных функций искусства, и Л. Толстой был один из немногих, кто правильно подметил этот рубеж. Изменился сам тип эстетического отношения искусства к действительности. Если раньше оно было неотделимо от жизни, которая сама по себе выступала как специфическое «художественное произведение», то теперь искусство приобрело относительную самостоятельность и стало средством не столько изменения, сколько познания действительности. В противопоставлении «пользы» и «красоты» отразилась такая ситуация, когда всякое свободное творчество оказалось исключенным из сферы материального производства. Эта ситуация порождена капиталистической действительностью, в которой искусство стало служить заменой, духовной компенсацией реально отсутствующей красоты жизни. Если действительность негармонична, считал Дидро, то пусть хоть искусство будет таковым. В трагическом разрыве между искусством и действительностью отразилась трагическая разорванность самой буржуазной действительности. Со времени высокого Возрождения искусство нередко было лишь выражением мечты о гармонии, а не средством гармонизации самой жизни.

Превращение искусства в особый вид социальной практики, ценный прежде всего своим духовным содержанием, воплощенным в особой рафинированной художественной форме, с неизбежностью повлекло за собой четкое размежевание внутри мира искусств на прикладные и изящные, «чистые». Очищение последних от грубой вещественности с точки зрения развития самого искусства в известном смысле было прогрессивным явлением. Принцип эстетического освоения действительности требует концентрации эстетического отношения в формы собственно художественной деятельности. Искусство стало тем убежищем, куда не только укрылась красота, изгнанная из практичного буржуазного мира, но где она (красота) приобрела наиболее полнокровные и развитые формы и где она стала доминирующим содержанием. Именно на пути выделения и обособления «чистых» искусств завоеваны наиболее значительные достижения человеческой художественной культуры.

«Однако, — отмечает М. Каган, — [...] исторический процесс выплетения отдельных нитей из архаических синкретических клубков имел и явно отрицательные следствия. Крупные достижения оборачивались не менее серьезными утратами — потерей той разносторонности и полноты художественного отражения жизни, которые были доступны синкретическому творчеству: ведь соединение разных способов художественного освоения мира позволяло ... моделировать разные аспекты связи объекта и субъекта, создавать многомерные, «объемные» образы, а не одноплановые, развернутые как бы в одной только словесной, или музыкальной, или хореографической и т. д. плоскости» [34, с. 238, 239].

Оценка обособления изящных искусств — вопрос давний и спорный. Представители буржуазной эстетики, принимающие известный тезис И. Канта о незаинтересованности эстетического суждения, считают, что художественная деятельность по самой своей природе тяготеет к полной изоляции от деятельности материально-практической, и соответственно приходят к выводу, что самоочищение изящного искусства от утилитарных моментов и его тяготение к самодовлеющему эстетическому формотворчеству есть безусловно положительная тенденция. В то же время, начиная с Д. Рескина и У. Морриса, представители социально-утопического направления европейской эстетики столь же бескомпромиссно расценивали ту же тенденцию как безусловно отрицательную и считали, что с преодолением буржуазных общественных отношений будет преодолен разрыв искусства и жизненной практики, художественного и материального производства. Но прямолинейность и, следовательно, неточность, ошибочность постановки ряда вопросов мешает этой — условно назовем ее «жизнестроительной» — системе взглядов выиграть спор. Максимализм всегда вредит делу. Так, наши «производственники», стоявшие именно на этой позиции, сделали скороспелый вывод о никчемности художественного наследия и бесперспективности всякого «станкового» искусства, по их убеждениям, способного отражать и выражать лишь буржуазную систему отношений.

Ясно, что подобные выводы повели к дискредитации всей теоретической платформы «производственников», включавшей и весьма ценные, не утратившие актуальности, мысли об искусстве жизнестроения.

Жизнестроительная концепция искусства, возрожденная в последние полтора десятилетия в нашей эстетической науке, хотя и избавилась от вульгарного социологизма 20-х гг., тем не менее не преодолела некоторых внутренних противоречий, которые опять-таки встречают резкое противодействие и опять-таки грозят дискредитировать всю концепцию.

Тезис о взаимосвязи «чистой красоты» и «чистого искусства» со спецификой буржуазных общественных отношений сам по себе уже не вызывает особых возражений [35, с. 20]. Не встречает возражений и тезис о генетической связи станкового искусства с развитием капиталистических отношений. Художественная практика именно этого исторического периода внедрила в человеческое сознание мысль о границе и даже противоположности между искусством как царством прекрасной видимости, которой можно любоваться, но в которой нельзя жить, и реальной действительностью с ее грубой вещественностью и практицизмом. Специфическим проявлением этого противопоставления стал в искусстве станковизм.

Все это, повторяем, не встречает особых возражений. Но выводы, которые отсюда делают некоторые сторонники жизнестроительной концепции, вызывают негативную реакцию. Так, если В. Тасалов, связывая происхождение «рамочного», станкового искусства с буржуазными отношениями, неоднократно подчеркивает его самоценность и неправомерность постановки вопроса о его уничтожении в будущем [75, с. 36—38], то Ю. Давыдов, один из зачинателей современного этапа развития жизнестроительной концепции, трактует «рамочное» искусство как уродливый продукт «очуждения», который будет уничтожен вместе с породившим его капитализмом [24, с. 91, 92]. Развивает этот явно одиозный взгляд и Ю. Бородай [14, с. 10, 11]. По-видимому, пытаясь сгладить экстремизм крайних взглядов, К. Кантор утверждает, что со временем красота и польза «будут неразличимы», красота разольется по всей жизни, станет «вездесущей» и искусство будет выступать (т. е. сохранится!) как элемент «общей гармонии» [35, с. 80, 176, 177]. Правда, уточняет Кантор, благодаря всему этому исчезает потребность в «обособленном» искусстве, и оно «утратит характер особого вида деятельности» [35, с. 80, 81]. Однако такое «уточнение» опять безнадежно запутывает вопрос.

Одним словом, со времен «производственников» неуклонно нарастает ком неточностей, допускаемых апологетами жизнестроительной концепции, и не всегда точных, а то и вовсе недобросовестных умозаключений, которые возникают у их противников по поводу этих неточностей. Поэтому, солидаризируясь со многими элементами этой эстетической концепции и связывая идею интегрального проектирования с искусством жизнестроения, мы обязаны тщательно отделить злаки от плевел.

ИСКУССТВО ЖИЗНЕСТРОЕНИЯ — ДВА ПОДХОДА

В общем ходе культуры процессы дифференциации эстетической сферы как бы уравновешивались противоположной тенденцией. Вызревало понимание ущербности отделения художественного творчества от материально-практической деятельности, жесткого противопоставления искусств «чистых» и «прикладных», осознавалась необходимость распространения прекрасного на все области человеческой жизни. На это указывал и В. Стасов, эстетические воззрения которого были далеки от проблем жизнестроения: «...настоящее цельное, здоровое в самом себе искусство существует уже лишь там, где потребность в изящных формах, в постоянной художественной внешности простерлась уже на все сотни тысяч вещей, ежедневно окружающих нашу жизнь» [70, т. I, с. 540]. К началу нашего века идея растворения искусства в практической жизнедеятельности приобрела вполне определенные очертания в эстетике В. Таппенбека. Он безгранично расширил сферу искусства, введя понятие «эстетической упорядоченности». Сфера действия «искусств эстетической упорядоченности», считал Таппенбек, простирается от грандиозного собора до миниатюрной этикетки, от ритуальных действий до повседневных процессов уборки, способов хозяйничания и даже намазывания масла на хлеб. И в этом смысле, заключал он, нет человека, который не был бы художником. При всей наивности внесоциальной и религиозно окрашенной утопии Таппенбека, он очертил в своей «религии красоты» всеохватывающую схему жизнестроительного искусства, призванного гармонизовать жизнь снизу доверху. «Эстетические упорядоченности нам необходимы не в меньшей степени, чем повседневный хлеб. Можно себе представить человеческую жизнь без скульптуры, без живописи, без литературы, но жизнь без эстетических упорядоченностей — это скотская жизнь» [99, 3. 51—57; цит. по 34, с. 90].

Апогеем развития жизнестроительных идей явились концепции наших «производственников». Корни этих концепций уходят еще в дореволюционную пору, когда А. Богданов начал разрабатывать эстетические аспекты «пролетарской культуры». «Монизм, — писал он, — сказывается в стремлении слить искусство с трудовой жизнью, сделать искусство орудием ее активно эстетического преобразования по всей линии» [13, с. 196]. Эти мысли развил в 1912 г. Н. Чужак, противопоставивший «художественному жизнепознанию» теорию жизнестроения. В послереволюционную пору идея жизнестроения стала стержнем многих даже несходных друг с другом творческих программ «левого» направления, в том числе «производственников» и конструктивистов, лефовцев и пролеткультовцев и т. д.

Одним из наиболее крупных теоретиков искусства жизнестроения стал в середине 20-х гг. Б. Арватов. В 1926 г. он писал: «К сожалению, в марксистской теории продолжает господствовать принципиальное разграничение «труда» и «творчества», понятное и целесообразное с буржуазной точки зрения. Пролетарская наука не может оперировать с такими исторически относительными и фетишизированными разграничениями» [7, с. 101]. Двумя годами позже Арватов совершенно четко формулирует: «Творить радостную, прекрасную жизнь, а не «отражать» ее, строить, слить художника с производителем... — вот подлинно великий идеал, достойный рабочего класса» [6, с. 87].

Как видим, сторонники жизнестроения сами дали в руки критиков немалый материал. Одним из их самих распространенных заблуждений было отождествление жизнестроения с «деланием вещей». При узком, буквальном понимании лозунга, «От искусства к производству, от мольберта к машине!» движение «производственников» и вся их концепция жизнестроения свелись, пользуясь верными словами Мих. Лифшица, к проектированию нескольких новых сортов ситца и «машин для сиденья», т. е. стульев. Конечно, не в этом практическом мизере заслуга «производственников», а в потенциях их теоретической платформы, в которой сложным образом переплелись истина и заблуждения, в том числе и в отношении «делания вещей». Тот же Лифшиц правильно связывает ориентацию художника-«производственника» на вещь с кризисом традиционного станковизма [40, с. 27]. Но ощущение кризисной ситуации привело к ошибочным выводам. Главная ошибка «производственников» заключалась в нежелании признать, или неумении увидеть за искусством историческое право на самостоятельное существование в будущем. Этот момент точно осветил К. Кантор [35, с. 250, 251].

В изданной в 1922 г. книге «А все-таки она вертится!» И. Эренбург писал: «Конструкторы-художники делают вещи... Их дальняя цель (программа — maximum)... растворить частное искусство в общей жизни. Сделать всех конструкторами прекрасных вещей. Претворить жизнь в организованный творческий процесс, тем самым уничтожить искусство» [90, с. 87]. Вот это-то фанатичное стремление «уничтожить искусство» и подвело «производственников», дискредитировав всю их теоретическую концепцию, включая здоровые элементы идеи жизнестроения. В период коренной социальной ломки и радикальной смены эстетических идеалов острейшей проблемой стало, в частности, отношение к художественному наследию. Нужно было точно решить, что из художественной культуры прошлого должно бережно сохраниться, а что должно быть отброшено как ненужное, мешающее развитию нового общества. Исходя из своих ошибочных установок об обреченности искусства, представители «левых» художественных группировок и этот вопрос решили неправильно, призывая «сбросить Пушкина с корабля современности», «жечь Рафаэля», «расстреливать Растрелли» и т. п.

В крайнем нигилизме по отношению к духовному наследию человечества легко угадывается влияние мрачных прогнозов и техницистских идей модного в свое время прусского философа О. Шпенглера, выдававшего в своей книге «Закат Европы» кризис и распад буржуазной цивилизации за всемирную катастрофу, глобальное крушение человеческой культуры в целом. «Если под влиянием этой книги, — писал Шпенглер, — люди нового поколения возьмутся за технику вместо лирики, за мореходное дело вместо живописи, за политику вместо теории познания, они поступят так, как я того желаю, и ничего лучшего нельзя им пожелать» [89, с. 54]. Теоретики «левого» искусства поступили «по Шпенглеру», «как он того желал», и «под влиянием этой книги» поставили крест на будущую судьбу искусства.

В. И. Ленин подчеркивал, что пессимизм Шпенглера чужд реальной практике построения нового общества, что пропаганда его идей [12] есть «литературное прикрытие белогвардейской организации» [4, т. 54, с. 198]. Но этого не поняли «левые» теоретики, прокламировавшие вслед за Шпенглером закат искусства, призывавшие разорвать нить духовной преемственности и отказаться от художественных традиций ради строительства новой «пролетарской культуры». В противовес нигилистическому отношению к наследию Ленин выдвинул задачу восстановления разрушенной войной и интервенцией культуры, которая, по его словам, неустранима [4, т. 36, с. 46]. «От раздавленного капитализма,— писал он, — сыт не будешь. Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство» [4, т. 38, с. 55].

Нигилизм «левых» теоретиков был опровергнут самим ходом социалистического строительства.

Справедливости ради следует признать, что идеи жизнестроения всегда несли в себе те или иные зерна отрицания искусства. Вспомним, к примеру, Таппенбека, утверждавшего, что человек не сможет прожить без «эстетических упорядоченностей», но не без скульптуры, живописи, литературы. В 20-е гг. эти ядовитые зерна дали обильные всходы. Отчетливо ощущаются богоборческие нотки по отношению к собственно художественному творчеству в высказываниях Б. Арватова. Еще резче они у О. Брика: «Художник отражает жизнь. Кому это нужно? К чему отражение, если в распоряжении вся жизнь? Кто предпочтет копию оригиналу?» [15, с. 25]. «Художник должен перестать писать картины, — продолжает ту же мысль Н. Пунин, — т. е. перестать изображать или искажать живую жизнь и должен перейти к творчеству новой жизни, конкретнее — к производству новых вещей материальной культуры» [57]. «Искусство кончено, ему нет места в людском трудовом аппарате», — категорически утверждает А. Ган [19, с. 42].

Все это было, все давно развенчано как в своих теоретических основах, так и практикой искусства, и воспринимается сегодня, пользуясь ленинским определением, как «сплошной вздор». Но только потому, что определенные «издержки» имели место, вовсе не следует вообще сбрасывать со счетов всю теоретическую концепцию жизнестроения. Ведь по сути дела эти «издержки» не затрагивают сути самого ядра этой концепции. Они — внешний момент, который с легкостью мог быть и был отброшен историей. Но до сих пор вся концепция объявляется немарксистской: «Признание художественного творчества за творчество самой жизни, — утверждает В. Ступин, — ...есть эстетический идеализм...». Такой вывод делается потому, что, по утверждению В. Ступина, жизнестроение, в отличие от жизнепознания, якобы предполагает, будто «жизнь внешнего мира, бытие являются производным от сознания и зависят от него» [92, с. 68]. Построение, скажем прямо, странное.

Уже которое десятилетие качается своеобразный маятник «тотального отрицания». Сторонники жизнестроения начисто отрицали искусство, в ответ защитники искусства напрочь отрицали и отрицают жизнестроение. Одна крайность закономерно порождает другую, и нет никакой возможности крайностью исправить крайность. Не следует и дальше раскачивать этот маятник. Суть в том, что искусство жизнестроения вовсе не требует для своего осуществления ликвидации какого-либо из существующих искусств, вплоть до искусства станкового, равно как и дальнейшее развитие «собственно искусства» не только ничего не потеряет, но, наоборот, выиграет от развития искусства жизнестроения, ибо перестанет противостоять неэстетической действительности в виде особого концентрата красоты и станет органичным элементом жизненной целостности, которая сама будет устроена как художественное произведение. «В этом процессе не искусство «снижается» до грубой материальной жизни, а сама жизнь возвышается до значения художественного произведения, возвышается именно постольку, поскольку каждое проявление реальной жизнедеятельности человека наполняется глубоким символическим смыслом, олицетворяя радость свободного взаимоутверждения в творческом акте «индивидуального» и «родового» [75, с. 354].

Опасаться за судьбы «искусства вообще» сегодня, по меньшей мере, нелепо. Оно закономерный продукт и одно из высших достижений духовного развития человечества. И бояться, что оно почему-либо угаснет, — значит недооценивать его высокие общественные функции и недопонимать его природу [34, с. 210]. Но маятник продолжает раскачиваться и, связывая концепцию жизнестроения с одним только А. Богдановым, В. Ступин пишет, что концепцией жизнестроения «на место присущей искусству функции художественного отображения жизни подставляется волюнтаристское «творчество самой жизни» [92, с. 58].

Это утверждение, составляющее «полемический стержень» цитируемой работы, оставим на совести ее автора, который не может вырваться из плена ставших традицией противопоставлений и считает, что одно принципиально исключает другое. Но в том-то все и дело, что речь нужно вести о совместном существовании и взаимном обогащении. Не «либо-либо», а «и-и» — в этом разрешение затянувшегося спора. И причина тому, во-первых, в том, что сфера эстетического неуклонно расширяется, и, во-вторых, в том, что искусство жизнестроения — это особого рода искусство, не могущее стоять в одном ряду с искусствами традиционными, будь то прикладные или изящные искусства.

М. Каган отмечает исторически выработавшуюся социальную потребность художественного сознания проникать во все сферы жизнедеятельности и создавать вокруг человека «замкнутую утилитарно-эстетическую среду». «Оно начинается с украшения самого тела человека; затем конструирует для его тела художественно значимую оболочку (одежду) и с ней сочетает разнообразные украшения; затем делает эстетически ценными все вещи, которыми человек оперирует в своей повседневной жизнедеятельности, начиная от утвари — культовой, бытовой и производственной... и кончая обстановкой помещений, где он живет, трудится и общается с себе подобными; оно придает художественный смысл архитектурным сооружениям, в которых и между которыми протекает вся его жизнь... распространяет свою эстетическую активность на конструирование средств передвижения, наземных и подземных, водных и воздушных; оно вторгается, наконец, в саму природу, преображая ее эстетически...» [34, с. 201, 202].

М. Каган поторопился сказать «наконец» и ограничить сферу эстетической деятельности природой. Следующим уровнем этой деятельности закономерно должно быть названо общество, которое со временем окажется объектом приложения усилий искусства жизнестроения. Это наше развитие мысли М. Кагана вполне укладывается в его концепцию «экспансионистского» устремления искусства, с поразительной целеустремленностью «набрасывающегося» на всевозможные новые области и открытия, стремясь вовлечь их в свою сферу [34, с. 244, 245]. Вне сомнений, к числу открытий, которые искусство не обминет своим вниманием, относится возможность сознательного регулирования общественных отношений, которые все в большей мере становятся подвластны человеку, направляются его волей и приобретают формы, адекватные гуманистическому идеалу. И хотя М. Каган обходит молчанием искусство жизнестроения, безусловно правилен его вывод, что «в нашу эпоху эстетика должна охватывать своим исследовательским вниманием все новые проявления художественно-творческой деятельности людей, которые принесло с собой XX столетие и которые существенно раздвигают традиционные представления эстетической науки о границах мира искусств» [34, с. 258]. Искусство жизнестроения и есть такого рода новое проявление художественно-творческой деятельности людей, которое несет с собой наш век.

При этом искусство жизнестроения характеризует собой новый тип эстетического отношения к действительности и в силу этого не может стоять в одном ряду с существовавшими до сих пор искусствами. Не в пример им оно является не отражением, не раскрытием жизни, а формированием самих жизненных процессов, их содержания, формы, пространственно-временной организации. И если одним из итогов жизнестроительного творчества выступают предметы, то лишь в связи с отношениями, на которых фокусируется главный интерес жизнестроения и условием осуществления (организации, обеспечения) которых являются предметные элементы среды. Оптимизируя условия человеческой жизнедеятельности, искусство жизнестроения преодолевает разрыв между производством и потреблением художественных произведений, между практическим и созерцательным отношением к плодам художественного творчества. Осуществление жизненного процесса приобретает характер перманентной творческой деятельности, органично объединяющей и «художественное производство» жизни, и ее «художественное потребление». И в этой ситуации подлинное духовное богатство людей будет не противопоставляться, а непосредственно определяться богатством материальной культуры, создающей безграничный простор для развития всех сил и способностей человека.

НА ПУТИ К ИНТЕГРАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Интегральное проектирование выступает в качестве естественного развития идей жизнестроения, очищенных от вредных теоретических наслоений и полемических крайностей начального этапа их становления. Крайне сложен, однако, переход от умозрительного к практическому уровню, от утверждений необходимости к реальному становлению интегрального проектирования в качестве особого вида социальной практики. Необходимы построение и анализ научно обоснованной модели нового вида деятельности. В. Глазычев весьма полно развернул веер связанных с этим теоретических вопросов. Правда, он ратует за «художественное проектирование», которое должно вклиниться «между заданиями, поступающими «на вход» традиционного проектирования, и свойственными этому проектированию операциями и процедурами» [46]. Очевидно, что «художественное проектирование» вещей и предлагаемое нами интегральное проектирование среды суть деятельности, принципиально различные по целям, задачам, месту в общей системе проектирования. Мы ведем речь о предварительном осмыслении среды в целом, т. е. о проектировочной деятельности самого обобщенного уровня, для которого формирование заданий на проектирование отдельных конкретных объектов есть лишь один из последующих, производных, но никак не предшествующих и определяющих этапов. Однако при всем различии «художественного проектирования» вещей и интегрального проектирования среды на пути их становления возникают сходные вопросы, связанные со спецификой социокультурной функции, продукта и языка нового вида деятельности, его внутренней структуры, внешних связей и места в общей системе институциализированной деятельности.

Уже перечень этих вопросов, вероятно, далеко не охватывающих всю проблематику становления интегрального проектирования, дает представление о той огромной теоретической работе, которая должна послужить основанием к практическому выделению нового вида деятельности и превращению его из гипотетической конструкции в регулярную общественную службу. Осуществление этой работы выходит за рамки настоящего исследования. Вместе с тем представляется необходимым кратко остановиться на некоторых принципиальных моментах.

Используя средства и методы науки и искусства для решения задач преобразования жизненной среды в соответствии с человеческими ценностями и идеалами, интегральное проектирование должно осуществлять социальную функцию регулирования взаимодействия между производством и потреблением, используя, в частности, культурные механизмы общества. Эти механизмы необходимы при создании новых потребительских ценностей, постоянное генерирование которых специфично для интегрального проектирования [52, с. 160—163]. В его сфере происходит своеобразная трансформация культурных норм в потребительские ценности. Этим путем интегральное проектирование связывает сферы производства и потребления со сферой культуры. Если же при создании потребительских ценностей формируются и новые культурные нормы, то интегральное проектирование вносит непосредственный вклад и в область культуры и этим самым выступает специфическим регулятором развития и этой сферы человеческого бытия. В этом, собственно говоря, и проявляется универсальность и интегральный характер нового вида деятельности.

Отсюда закономерно различие продуктов интегрального проектирования, которыми выступают, с одной стороны, общие цели и идеалы формирования среды, представленные в виде системы потребительских ценностей, а с другой — новые вещественные организованности, в которых могут быть воплощены отношения новых и традиционных идеалов и потребительских ценностей, а сами эти ценности удовлетворены и реализованы. Сразу же уточним, что, говоря о «вещественных организованностях», мы имеем в виду отнюдь не реальные вещи, которые принципиально не являются продуктом интегрального проектирования, а вещи, так сказать, «бестелесные» в их идеальном содержании, функциональных свойствах, т. е. заданные в специальных представлениях и описаниях системы полезных эффектов, и «идеи вещей», которые в последующем — за пределами интегрального проектирования, в сфере проектирования рабочего — могут быть материализованы в многообразных вариантах реальных «телесных» вещей.

В свою очередь двойственный характер продуктов предопределяет двухслойность структуры интегрального проектирования. Его «внутренний», фундаментальный слой, непосредственно связанный с социальным проектированием, ориентирован на формирование генеральной стратегии и прогнозов развития среды, соотнесенных лишь с мировоззренческими ценностями и общественными идеалами. Это и есть уровень разработки обобщенных «проектов-программ» среды, которые задаются в виде системы полезных эффектов, адекватных мировоззренческим ценностям и идеалам. На следующем, «внешнем» уровне интегрального проектирования «проекты-программы» соотносятся с наличным и перспективным контекстом общественного производства и потребления.

Интегральное проектирование, выстраивая закономерную систему последовательных переходов от общественных идеалов на одном полюсе до конкретной вещи — на другом, нисколько не поглощает и не подменяет собой ни искусства, ни науки, ни техники, ни традиционных видов проектирования, а решает собственные гуманистические жизнестроительные задачи, более сложные и комплексные, чем те, которые по традиции решаются порознь существующими видами деятельности, задачи целенаправленного управления развитием предметного мира на основе интеграции научно-технической и художественной культуры с культурой человеческих отношений.

В связи с содержательными методами и средствами встают вопросы о языке (языках), в котором осуществляется новая деятельность, о правилах перевода с языка, свойственного специфической деятельности интегрального проектирования, на язык рабочего «проектирования вещей». Эти вопросы крайне важны, ибо отсутствие упорядоченных средств перевода и адекватной трансляции результатов интегрального проектирования в сферы проектирования архитектурного, дизайнерского и инженерного, в которых эти идеальные результаты должны «опредмечиваться», сведет на нет эффективность предварительного осмысления среды в целом, и система формирования предметного мира останется в таком же стихийном состоянии, как сейчас.

Что касается внешних связей интегрального проектирования, то они задаются необходимыми условиями его становления и нормального развертывания. Во-первых, это аксиоматическое требование полного отделения интегрального проектирования от сферы производства, без чего вопреки самым лучшим намерениям человеческие ценности будут неизбежно принесены в жертву производственным интересам, и технологический детерминизм, а не социальные идеалы и культурные нормы, явится главным определением формирования среды¹. Во-вторых, это вычленение автономного от производства интегрального проектирования из системы традиционного рабочего «проектирования вещей» — дизайнерского либо архитектурного, в данном случае это неважно, ибо то и другое в сегодняшнем своем содержании и формах суть проектирование, ориентированное на производство, а продукт интегрального проектирования принципиально не предназначен для конкретной реализации в производстве.

____________

¹ Строго говоря, вопреки кажущейся очевидности, интегральное проектирование должно быть обособлено и от сферы потребления. Причина здесь та же: в случае включенности внутрь какой-либо из систем, будь то производство или потребление, интегральное проектирование не сможет возвыситься над внутренними требованиями отдельной системы, соотнести их с требованиями другой системы и подчинить более общим интересам социокультурного целого, задавая общественной метасистеме «производство — потребление» основные контуры среды.

Между интегральным проектированием и производством должно находиться рабочее промышленное проектирование, для которого интегральные «проекты-программы» будут задавать обобщенные требования и основные содержательные ориентиры конкретных разработок предметно-пространственной среды. Отсюда следует — и это в-третьих — обязательность рекомендаций интегрального проектирования для всех видов отраслевого промышленного проектирования.

Это последнее предопределяет основные черты общественного статуса интегрального проектирования. Оно должно быть эффективной творческой деятельностью и одновременно государственной службой самого высокого ранга, обладать ведомственной независимостью и достаточными исполнительными правами для реализации своих установок. При институализации «продуктивной» части интегрального проектирования следует учитывать, что оно есть особого рода научно-художественное творчество, что, с одной стороны, оно не только связано с эстетической проблематикой, но и является специфическим искусством жизнестроения, а с другой — смыкается со многими научными дисциплинами и само является особой научной деятельностью, результаты которой непосредственно обусловлены мировоззренческими критериями и социально-экономическими требованиями. Что касается «исполнительной» части интегрального проектирования, то, разумеется, пока еще преждевременно говорить о конкретных рекомендациях. Определение общественного статуса и форм институализации службы интегрального проектирования, ее конкретного места в государственной системе — дело специальной научно-исследовательской разработки.

МНОГОГРАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ И «ЭЛАСТИЧНОСТЬ» СРЕДЫ

Мы уже знаем, что интегральное проектирование вовсе не замыкается на материальном, предметном обеспечении тех или иных жизненных процессов. Управление формами непроизводственной сферы человеческой жизнедеятельности, одухотворение бытовых процессов, насыщение их социокультурным содержанием — таковы глубинные цели преобразования жилой среды. Новая система взглядов на проблемы жизнестроения убеждает, что через проектирование среды можно активно влиять на укрепление новых, нужных нам общественных отношений, способствовать становлению нового человека. Но вот каким этот человек должен быть? Многогранность социально-активной творческой личности — это универсальное свойство человека будущего, со всей строгостью раскрытое марксистской философией, служит основой коммунистической концепции перестройки быта.

Сообщество ограниченных, «частичных» индивидов принципиально не способно наладить коллективное и планово-централизованное управление производительными силами в больших масштабах. Как и предвидели основоположники марксизма, развитие производительных сил, научно-технический прогресс вынуждают каждого человека разломать изнутри скорлупу своей частной профессии [3, т. 4, с. 325; т. 22, с. 498, 499]. Но для того чтобы эта тенденция могла полностью развиться, необходима такая общественная форма производства, при которой всестороннее развитие индивидов, диктуемое состоянием современных производительных сил, превратилось бы в непосредственную цель этого производства. Такой общественной формой является коммунизм. Вместо существовавшего в рамках антагонических формаций социального разделения труда, обусловленного формами частной собственности, на высшей фазе коммунизма будет иметь место социальное единство труда.

Противники марксизма, стремясь дискредитировать коммунистический идеал личности, говорят об утопичности превращения каждого индивида в некоего универсального гения, занимающегося всем понемногу и ничем в частности. Но такая трактовка — грубая передержка и прямая фальсификация марксизма. Речь идет о том, что каждый живой человек может и должен быть развит в отношении тех всех общих способностей, которые делают его человеком (а не химиком или токарем), т. е. в отношении мышления, нравственности и здоровья до современного ему уровня. Всестороннее развитие личности предполагает создание для всех без исключения людей равно реальных условий развития своих способностей в любом направлении, выход каждого в процессе своего общего образования на передний край человеческой культуры, на границу уже сделанного и еще не сделанного, уже познанного и еще не познанного, чтобы свободно выбирать затем, на каком участке преобразования природы и общества сосредоточить свои личные усилия [32, с. 148]. В этих условиях различные общественные функции человека как раз и будут представлять собой сменяющие друг друга способы жизнедеятельности.

Социальное единство коммунистического труда, выступающее основой преодоления любых видов социального отчуждения личности, будет основано, конечно, отнюдь не на полном отсутствии общественного разделения труда. Но «дифференциация» деятельности при коммунизме утратит характер отчужденного, господствующего над индивидом процесса. На каком-то узком участке сосредоточит свои силы всесторонне развитый человек, понимающий соседа справа и слева и сознательно кооперирующий с ним свои усилия. Этим-то и отличается, по определению К. Маркса, «тотально-развитый индивид» от «частичного человека», формируемого товарно-капиталистической системой разделения труда, еще с детства и юности загоняющей каждого в «тесную клетку узкой профессии». Тотальное развитие личности отнюдь не только следствие, но и условие коммунистической организации. Коммунизм становится реальностью ровно в той мере, в какой каждый индивид превращается в «тотально-развитую личность» [32, с. 152].

Вместе с тем здесь недопустима какая бы то ни было догматизация. Идеи К. Маркса о тотальности развития и целостности индивида вряд ли смогут получить какое-то абсолютное завершение [5, с. 47]. Как видно из определений Маркса, он имел в виду именно тенденции, нисколько не абсолютизируя их результат. Маркс вообще не абсолютизировал «состояние» и говорил всегда о «развитии». Само понятие «целостность» без понятия «развитие» Маркс практически не употреблял. Не пытаясь угадывать конкретные формы процесса «универсального развития индивидов», он рассматривал его только как реально существующую, но полностью никогда не реализуемую потенцию. В «Экономических рукописях 1857—1859 годов» Маркс определяет создание целостного индивида как «беспрестанное устранение предела для этого развития, предела, который и осознается как предел, а не как некая священная грань» [3, т. 46, ч. II, с. 35].

Очевидна непосредственная актуальность этих положений для нашей проблематики. Устранение пределов в развитии и преобразовании среды жизнедеятельности людей — вот что должно быть твердо усвоено как идеальная цель. Многогранность как универсальное свойство личности, самодеятельность и свобода внешних проявлений как сущностные определения человека должны находить адекватное отражение в специфических свойствах окружающей среды. Гуманистическая по своей сущности жилая среда должна обеспечивать условия для всестороннего самопроявления человека. В этом смысле многоразличные функции и формы «эластичной» среды выступят антиподом однозначно стандартизованному «комфорту», в котором все люди становятся на одно лицо. Представляя выбор разнообразных ситуаций, такая среда создаст простор для проявления и развития самых разных сторон личности.