|

|

Альманах Пролеткульта : Культура и быт. Организация быта. Искусство и производство. Критика и библиография. Пролеткульты на местах. — Москва, 1925  Альманах Пролеткульта : Культура и быт. Организация быта. Искусство и производство. Критика и библиография. Пролеткульты на местах. — Москва : Издательство „Всероссийский Пролеткульт“, 1925. — 192 с., ил.

Пролеткульт (сокр. от Пролетарские культурно-просветительные организации) — массовая культурно-просветительская и литературно-художественная организация пролетарской самодеятельности при Наркомате просвещения, существовавшая с 1917 по 1932 год. Идеологами Пролеткульта были А. А. Богданов, А. К. Гастев (основатель Центрального института труда в 1920 году), В. Ф. Плетнёв, исходившие из определения «классовой культуры», сформулированного Плехановым. Целью организации декларировалось развитие пролетарской культуры.

В. ПерцовСлово — зрительный образ — будущееI. Введение.

Книжки с картинками издаются преимущественно для детей.

Когда ребенка учат азбуке, ему дают картинки, изображающие знакомые ему предметы, начальные буквы которых начертаны рядом.

Разговор между людьми, не понимающими языка друг друга, происходит знаками путем показывания тех предметов, о которых идет речь, или изображения их формы руками, пальцами, или подражания их движению посредством всего тела. Коротко говоря, во всех тех случаях, когда слово, обозначающее то или иное понятие, вещь, предмет рискует быть непонятым или вызвать вялые реакции, или, наконец, доходит до сознания слишком медленно —

— нет лучшего способа достигнуть желаемого результата, как сделать выражаемое содержание зрительно-наглядным, передать его графический состав. Когда поэт не находит больше слов для выражения описываемого им явления, он заявляет, что предмет этот нужно видеть.

Зрительный образ (т.-е. все то, что люди воспринимают глазами) дает максимум представления о предмете, предел достоверности и точности. Осмысление такого образа есть дело гораздо более простое и легкое, гораздо более быстрое, чем осмысление образа словесного, литературного, т.-е. того, что люди выражают словами. „Видел собственными глазами“ — вот верх определенности и обязательности. Простота усвоения зрительного образа по сравнению со словесным может быть объяснена так:

„Каждое слово, — говорил Потебня в своих „Основах поэтики“, — с внутренней стороны, игнорируя звуки, есть объяснение вновь познаваемого (X), посредством прежде познанного, известного (А), при чем между предыдущим и последующим устанавливается общий признак (а), взятый из комплекса признаков (А). Следовательно, формула слова:

Х = а из А.

„Голубой“, как признак, отдельно не существует, но есть предмет с таким признаком. Каким путем мы получили это прилагательное? — выделили этот признак. Разбирая слово „голубой“ этимологически, мы находим в его основании — „голубь“ — целый образ, целый комплекс признаков. Нечто требовало объяснения, каково оно это X. Ответом послужило воспроизведение образа (голубь) А. Это X напомнило, заставило думать об А, т.-е. о „голубе“. В числе признаков голубя находится воркование и др., но здесь выделен лишь один признак (цвет), так как он является этим „а“, основанием сравнения.

Для того, чтобы понимать речь, состоящую из слов, необходимо, значит, обладать определенным кругом представлений, благоприобретенных ранее и вызываемых именно этими словами. Человеку, который не понимает значения слова „голубой“, можно сказать: „такого цвета, как голубь“. Если он все-таки не поймет, можно добавить: „как небо“ и т. д. Воспринимающий ограничен, однако, во всех таких случаях теми словами-сравнениями, которые мы приводим, желая пояснить явление. Выбирать он может только между этими словами. Ну, а если все они ему незнакомы?

При взгляде на предмет (зрительном восприятии) положение воспринимающего гораздо лучше. Он располагает всей полнотой инициативы и широкой свободой выбора. Он обратит свое внимание на те признаки предмета, которые ему почему-либо покажутся примечательными и вызовут работу мышления, т.-е. сравнение со знакомыми вещами и, в конечном счете, познание. Тот педагог, который выходил из себя, чтобы объяснить, что такое „голубой“ на словах, конечно, никогда не сможет догадаться, что, скажем, для данного ученика этот цвет связывается с ночным горшком, что стоит под кроватью ребенка. Значит, правильнее всего было бы сказать с самого начала: „такого цвета, как твой ночной горшок“.

Стоит, однако, предъявить голубой цвет в натуре, как тот же ребенок, не стесняемый в своей инициативе сравнения, воскликнет: „это — как то, что стоит у меня под кроватью!“

Прочтя вышеизложенное, многие образованные люди могут обидеться и скажут: „все это так для низших ступеней человеческой культуры (детей, дикарей), но совершенно неприменимо к развитому и сложному современному обществу“. Постараемся доказать, что применение зрительного образа есть явление прогрессивное, что постепенная замена всюду, где возможно, слова соответствующим начертательным образом должно стать важным методом новой культуры.

II. Виды словесного воздействия.

Слово может быть:

1) прочитано глазами про себя,

2) услышано при произнесении вслух.

Таково деление словесного воздействия по отношению к воспринимающему человеку. Несомненно, конечно, что словесный образ, будучи воспринят, может вызвать связанные с ним по его существу слуховые, вкусовые, обонятельные, осязательные и двигательные реакции. От этого он нисколько не утратит своей основной природы, как источника воздействия. Спросим себя, что происходит, в сущности, с нами, когда мы „читаем“ книгу, газету, афишу, объявление и т. п. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к человеку, плохо знающему грамоту. Такой человек читает по складам. Это значит, что он выделяет каждую букву, узнает ее, называет для себя (обычно вслух) тот звук, присоединяет к нему следующий — образует слог. Складывает вместе слоги — получает слово. Между складыванием слогов в слово протекает известный промежуток времени, больший или меньший, в зависимости от умения читающего. До того, как процесс складывания незакончен, смысл слова темен. Если слово короткое, период бессмысленного состояния ничтожен. Чем длиннее слово, а в особенности если малоизвестно то, что оно выражает, тем более затяжным становится период „непонимания“. Вот, напр., процесс чтения сложного слова:

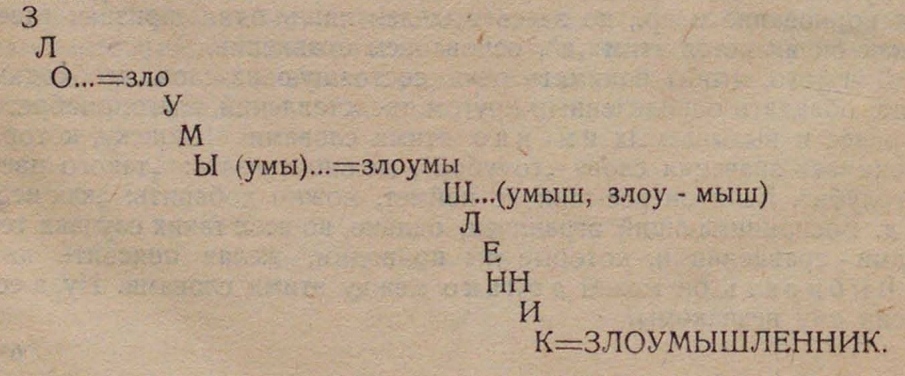

Как видим, промежуток, необходимый, для превращения звуков в образ, сравнительно значителен. Положив на каждый звук от 1 до 2-х секунд для плохо грамотного, получим для данного слова величину промежутка от 13 до 26 секунд. На полдороге между началом и концом чтения слова „злоумышленник“ читающий может быть сбит с толку, ибо отдельные слоги могут составить образы, не имеющие никакого отношения к целому, как, напр., показано выше: „мышь“. Если же учесть, что активная воля плохо грамотного человека главным образом направлена на преодоление вырастающих перед ним все новых букв, то может случиться следующее: уже прочитанная, но еще неосмысленная часть слова на кратчайший, разумеется, момент забывается и приходится читать сначала вторично для того, чтобы связать концы. Т.-е. в миниатюре происходит то же самое, что и при чтении большого романа с „продолжением в следующем номере“, когда мы, чтобы восстановить связь, должны проглядеть предыдущие главы.

Проанализировав, таким образом, работу школы по ликвидации неграмотности, обратимся теперь к читателю настоящей статьи — бегло читающему человеку. Если для ученика такой школы простейшей воспринимаемой им сразу единицей является буква и лишь по мере успеха слог, то бегло читающий человек охватывает за один акт восприятия целое слово. Вследствие упражнения начертательный вид слова становится для последнего столь выразительным, что отпадает какая бы то ни было необходимость в осознании составляющих его частиц. Или, иначе говоря, автоматизм восприятия распространяется на более крупные объемы, разгружая сознание от излишней работы.

В пункте 1-м элементарных правил „Как читать книгу“ („Деловая книжка“ на 1924 г., изд. Вост. издательства) т. Н. Крупская говорит: „Надо, чтобы механизм чтения не отвлекал от содержания прочитанного“. Автоматически схватываются также и целые определенные группы слов, ходовые выражения, распространенные лозунги, а также вся совокупность тех своего рода шарниров, болтов, гаек, которыми склепана современная речь, представляющая собой нормализованные способы выражения мысли.

Книга — это такая машина, в которой не поставлены регуляторы хода.

Но и при таком укрупнении масштаба восприятия оно, разумеется, является далеко не безграничным. Опыт показал, что средний объем внимания, т.-е. количество отдельных самостоятельных элементов, могущих одновременно и с полной ясностью быть воспринятыми, ограничено для взрослых 5—6 впечатлениями, при чем в общем между линиями, буквами, цифрами и простыми геометрическими рисунками различий в этом отношении нет. Разумеется, при наличии внутренней связи между этими элементами, как, напр., между словами в литературном произведении, объем одного акта внимания увеличивается. Все же, он сжат достаточно тесными пределами, и нарушение таковых не может пройти безнаказанно. Застрявши посредине непомерно длинной фразы, можно испытать чувства красноармейца, ликвидирующего неграмотность при чтении слова „злоумышленник“ (см. выше — мышь).

Итак, обоснование необходимости короткой фразы находим в неизбежной ограниченности объема восприятия. Рационализация приемов словесного воздействия неминуемо пойдет по пути жесткого „сокращения штатов“ словесного материала.

Основной элемент всякой, даже самой короткой фразы — слово — характеризуется тем, что он воспринимается нами во времени. Слово есть функция времени. Изображенное посредством комбинации знаков из 32-х букв нашего алфавита (4 буквы старого ныне упразднено), оно приобретает мало-по-малу определенное лицо. Мы это лицо его узнаем сразу, экономя, таким образом, время восприятия. В процессе все ускоряющегося и укрупняющегося узнавания, отмеченного выше, мы сталкиваемся с одним парадоксальным фактом. Лицо это стирается, обесцвечивается. Оно явно перестает останавливать на себе внимание. Мы преодолели „механизм чтения“, т.-е., казалось бы, достигли чего-то положительного, а теперь эта беглость чтения обращается против нас. Количество переходит в качество. Мы не прочь бы теперь попридержать за хвост эту беглость, но как это сделать в пределах тех средств, которые отпущены нам буквенным алфавитом? Мы вводим знаки препинания, но что могут поделать эти козявки там, где художнику требуется схватить буквально за шиворот читателя, сделать громадную паузу, когда ему нужно заставить цедить слова или, наоборот, протащить их сквозь восприятие таким молниеносным темпом, по сравнению с которым самое быстрое чтение окажется улиткой! В этих условиях невероятной бедности имеющихся у нас средств, курсив кажется нам спасительным разрешением нашей неудовлетворенности.

Что же случилось? Вот как можно пояснить происшедшее примером. Мы вызвали духов, побороть которых мы не в состоянии. Крестьянина, стремящегося попасть домой, в село, расположенное близ станции железной дороги, посадили на паровоз. Машинист дал полный ход и соскочил с тендера. И вот паровоз мчится мимо сел и деревень по гладким, блестящим рельсам и — увы! — мимо родной деревни нашего крестьянина. Он не знает, как замедлить или остановить ход проклятой машины. Бросается ко всем рычагам. Паровоз мчится. Скажем, что наш крестьянин не сломал себе шеи, и паровоз, после того, как иссякло в топке топливо, остановился. Где? В безлюдной степи, на полустанке, в столице, где угодно, но во всяком случае не там, где нужно было пассажиру. Крестьянин взял ноги в руки и пошел к себе в деревню. Спрашивается, зачем давали ему паровоз?

Существует вредная привычка „глотать“ книги. Нужно найти способ здорового прожевывания словесной пищи с расстановкой.

Печатный текст литературного произведения, после того, как оно вышло из лаборатории мастера и типографии, представляет собой такой паровоз в руках незнающего рулей управления читателя. Более того: машинист-художник не снабдил свою конструкцию никакой системой управления. Он просто пустил ее в читательскую стихию „без руля и без ветрил“.

После того, как мы установили выше, что слово есть функция времени, мы обязаны признать, что управление литературного произведения есть его регулировка во времени. В настоящем положении вещей эта регулировка очень слаба, ее почти нет. Средства производства литературы — типографские шрифты — явно не покрывают стоящей перед литературой задачи. Книга с ровненько отпечатанными рядами строчек вызывает в некотором роде отвращение своей монотонностью. Наше восприятие, истощенное повторением однообразных форм, отказывается работать с необходимой остротой и свежестью. Как выбивается литература из этого заколдованного круга? Мы можем назвать несколько интереснейших попыток, проделанных в Советской России или русскими же художниками заграницей, попыток разрешения поставленной выше проблемы. Они дают важный материал для основной темы этой статьи — вопроса о выживании словесного или зрительного образа.

Прежде всего начинается революция в области самих типографских шрифтов. Т.-е. делается нечто прямо противоположное тому, что высказала Крупская в своем первом правиле „Как читать книгу“. В чтение вводится его механизм. Ломается привычный нам вид и соотношение шрифтов. Восприятие движется не по гладким, укатанным дорожкам, но как бы через кочки, рвы и пни.

Насколько помнится, первыми новаторами в этом направлении явились футуристы и Андрей Белый еще задолго до революции. Мотивировку Белого мы не беремся формулировать. Во всяком случае, для футуристов того времени в этих нововведениях больше сказывался протест против однообразных условностей старого искусства, чем подход к тому, что А. Крученых назвал впоследствии „фактурой слова“, определенно показывал, однако, новое отношение к слову: как к орудию воздействия.

В 1922 году в Берлине начинает выходить, возглавляемый группой русских деятелей левого искусства, интернациональный журнал искусств „Вещь“, с внешней стороны откровенно построенный по принципу рекламы. Чередованием больших и малых букв, внезапным введением среди текста титульных шрифтов используется вся клавиатура типографского аппарата. „Бегло“ читать этот журнал не представляется уже никакой возможности. На каждую данную единицу времени, при прочих равных условиях, нагрузка восприятия резко неравномерна. Посредством изменения привычного вида слова, переодевания его из солдатской серой шинели в неожиданный штатский костюм — достигается затруднение чтения. Т.-е. слово или данная фраза читается дольше, чем соседняя „беглая“. Это уже некоторое достижение в смысле управления литературным текстом во времени.

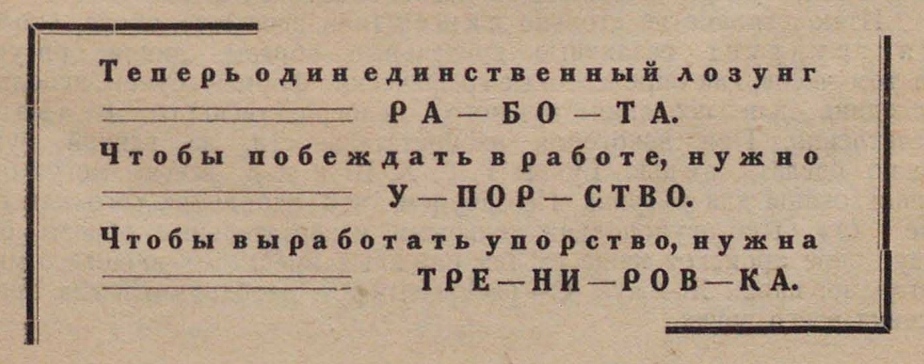

Наконец, появляющиеся последние два года в повременной печати и выходящие отдельными изданиями материалы Центрального Института Труда, в частности писания А. К. Гастева, определенно проводят выдержанную воздейственную методику. Слово, являющееся центральным понятием выражаемой мысли, ее упором, — выносится в отдельную строку и печатается жирным шрифтом. Далее, оно разбивается на отдельные слоги, разделенные между собой черточками, тире или печатается вертикально, чем достигается чтение по складам, т.-е. замедленное чтение. Широко применяется система типографских линеек. В результате литературный текст, воспроизведенный по методу ЦИТ‘а, представляет собой как бы предвидение и фиксацию той карандашной разметки, которую дал бы внимательный читатель (курсант) обычному линейному тексту. Учтены: подчеркивания, нотабене на полях, будущее конспектирование прочитанного. Типографские линейки, поставленные вертикально и горизонтально, способствуют концентрации внимания. Словесная форма при таких условиях может достигнуть предела сжатости и конструктивности. Вместо того, чтобы сказать: „необходимо обратить внимание“, делается выноска или черта, и без того, чтобы взывать к нему — внимание непосредственно и прямо фиксируется. Вот — пример (журнал „Время“):

Значительность высказываемого выступает резко и сразу. Для полноты оценки нужно сказать, что описанный способ выражения может оказаться пышным одеянием внутренней пустоты. Сошлемся на мнение собственной корреспондентки ЦИТ‘а в Берлине д-ра Фр. Баумгартен: „В настоящее время, — пишет она, — вышла в свет книга, заключающая в себе материалы конгресса. Хотя книга эта и обширна и представляется результатом серьезной работы, но это впечатление надо приписать тому довольно частому явлению, что в печати дела представлено в более полном виде, чем в действительности“.

Вслед за ЦИТ'ом применяют новую методику словесного воздействия ряд периодических изданий, как-то: журнал „Время“, отчасти „Система и организация“ и др.

Из современных беллетристов Б. Пильняк и затем С. Буданцев („Мятеж“ — альманах „Круг“, № 2) сделали приемы сдвига шрифтов, приведения в копиях с сохранением подлинного начертания различных документов — мандатов, приказов, объявлений и т. д. — постоянным методом своего письма.

Такова краткая регистрация важнейших явлений в борьбе за новые формы словесного воздействия. Перед нами прошло, все же, целое движение, имеющее своих представителей в разнообразных областях словесной культуры. Нигде, однако, задача управления литературного произведения во времени не поставлена с прямой определенностью. Спросим теперь: в каком направлении совершилась продвижка? Какими средствами достигалось в перечисленных выше попытках увеличение временной регулировки литвещи?

Не читатель, а зритель.

Начертательная сторона литературного текста сделала ряд заимствований у рекламы. Реклама преследует одну цель: врезаться в память. Отсюда — частота повторения, как важный фактор действия рекламы. Отсюда — броскость и простота. Реклама, как известно, подвергалась изучению.

„Психологические лабораторные опыты с самым дробным измерением времени усвоения различно составленных реклам одинаковой величины об одном и том же предмете скоро показали, что сравнительно ничтожные изменения могут облегчить или затруднить усвоение рекламы. Окраска, форма, шрифт, подбор слов — все это допускает экспериментальный анализ, в котором в тысячные доли секунды могут быть установлены различия, быстро суммирующиеся в практической жизни. Величина ее (рекламы) чаще всего бывает условием усиления впечатления, но при этом существенную роль играет не абсолютная, а относительная величина. Но, кроме величины, есть еще оригинальность и необычайная форма, яркая краска, умелое использование пустых промежутков, ассоциативные элементы, действие на чувство юмора или на любопытство, на симпатию или на антипатию. (Гуго Мюнстерберг. „Психология и экономическая жизнь“).

Итак, реклама не столько пишет (или печатает) слова, сколько конструирует различные зрительные образы, линии, рисунки, а в том числе, как определенные графические формы — буквы, используя последние для создания нужного непосредственного цельного впечатления. При некоторой изобретательности, из всякой буквы можно сделать вещь. Буквы Т, Г, X, Ш и т. д. всегда могут быть использованы для рисунка. Не забудем, что наподобие того, как первые слова были звукоподражательными, начертательные образы букв ведут свое происхождение от тех или иных предметов внешнего мира. Наглядно, напр.: Ж — жук, О — раскрытый рот, необходимый для произнесения этого звука.

Иными словами, реклама для того, чтобы стать выразительной, обращается к средствам зрительного воздействия. А современный литературный текст недостающую ему регулировку во времени в некоторой степени получает, заимствуя методы рекламы, т.-е. обращаясь, как нами теперь выяснено, к помощи зрительного образа. Таким образом, будучи по своей основной природе функцией времени, слово в своем печатном выражении принуждено осложнять себя функцией пространства. Вот — вывод, к которому мы приходим в итоге предшествующего анализа.

Теперь — „живое слово“.

Оно может быть услышано при произнесении вслух. Это так называемое „живое слово“ представляет собой вторую разновидность способов словесного воздействия. Образцы такого воздействия всем известны: это — речь оратора, лекция, доклад, декламация, чтение автором своего произведения. Повторим и для данного случая вопрос, поставленный нами в начале исследования действия литературного текста. Что происходит с нами, когда мы „слушаем“ речь, стихотворение и т. д.? Возьмем пример, приведенный выше. Для произнесения слова „злоумышленник“, а значит, и для его восприятия слушателем, потребуется максимум 1½—2 секунды. Различия между грамотным, плохо грамотным и неграмотным людьми отпадают. Все воспринимают с одинаковой быстротой при условии понимания языка, на котором говорит оратор. Слово остается функцией времени. Но при бесконечно малом, практически, изменении независимого переменного — затраты времени, функция-слово (восприятие слова) изменяется на очень заметную величину. То, что происходит в данном случае по сравнению с восприятием печатного текста, можно иллюстрировать следующим примером из элементарной геометрии. Если изменить центральный угол, образованный радиусами окружности, скажем, на 1 градус, то чем больше радиус окружности, тем на большую величину изменится хорда, соответствующая этому центральному углу.

Глаза — ворота самых сильных впечатлений человека.

Художественное творчество устной речи располагает к тому же огромной силы выразительным средством в виде жестов и мимики. Можно представить себе потрясающую речь в собрании глухонемых. Ясно само собой, во сколько раз возрастает сила воздействия, когда в одном и том же направлении работают слуховые и зрительные раздражения. Жест и мимика как бы очерчивают слово четким кантом. Речь есть движение, а движение отличается тем свойством, что оно видимо. Любопытно, как тренировали себя ораторы чисто двигательного типа. Накануне дня, когда ему предстояло произнести защитительную речь, Гальба, знаменитый римский оратор, запирался со своими рабами и подготовлялся, декламируя ее перед ними. На следующий день он выходил в необыкновенно возбужденном состоянии, со сверкающими глазами, разгоряченный, взволнованный и отправлялся в форум, в сопровождении своих несчастных секретарей, почти изувеченных от ударов, которыми он их наделял во время усердной жестикуляции.

Итак, живое слово, несомненно, пользуется методами зрительного воздействия. В этом факте заключается одна из причин большей „понятности“ заурядной речи по сравнению с очень хорошей листовкой. Другими причинами являются: 1) звуковые модуляции голоса, которым нет места в литературном тексте. Еще один момент обесцвечения последнего! И 2) — самое важное — полная возможность регулировки живого слова во времени. Темп речи, ускорение, замедление, пауза — вот вожжи, которые говорящий натягивает и отпускает, взнуздывая массу. Суммируя эти возможности живого слова, мы отдаем себе отчет, почему именно оно является незаменимым средством агитации, двигателем и организатором народной революции.

III. Виды зрительного воздействия.

Наподобие того, как простейшей составной частью слова является звук (буква или целое слово), в области зрительного воздействия такими простейшими единицами служат линия и цвет.

Линия и цвет, конечно, не два различных по природе источника раздражения, ибо, согласно закона смешения цветов, линейное изображение или изображение посредством „черного и белого“ должно быть объяснено, как частный случай такого смешения. Однако, в практической жизни каждый сталкивался с резкими особенностями цветного изображения в собственном смысле по сравнению с т. н. графическим. В этой работе, где нас более всего интересует воздейственная сторона, мы сохраним это деление.

Известны следующие комбинации вышеуказанных простейших элементов:

1) Иллюстрация.

2) Рисунок.

3) Картина (лубок).

4) Плакат.

При бедности и монотонности литературного текста, иллюстрация выполняет очень важную функцию. Помимо освещения прочитанного (создания зрительного образа), она часто служит плотиной, задерживающей внимание и, таким образом, вводящей, в некоторой степени, регулировку времени. По самому своему назначению, иллюстрация служит подсобным элементом литературного текста, расширяющим его воздейственные возможности.

Целесообразно организованная книга включит иллюстрацию в арсенал своих воздейственных средств отнюдь не как „украшение“, но как прямое выражение пространственных тенденций современного литературного текста.

Экономия затрат читателя и зрителя — задача сегодняшнего искусства.

Итак, за вычетом иллюстрации, самостоятельными орудиями зрительного воздействия остаются картина и рисунок, с одной стороны, и плакат, — с другой. Не нуждается в доказательстве то положение, что все эти средства являются функцией пространства. Зрительное восприятие оказывается свободным от тех пороков, которые мы установили по отношению к слову. Художник вполне управляет своим произведением, изучив законы зрения и оптические обманы в связи с законами передачи световых лучей, свойства красок, которыми он работает в связи со свойствами полотна или другой обрабатываемой им поверхности. „Живопись основана на перспективе, которая есть ни что иное, как уменье верно применять деятельность глаза“ (Леонардо да-Винчи, „Трактат о живописи“). В то время, как законченное по нынешним представлениям литературное произведение страдает существенной неполнотой в смысле отсутствия хроно-регулировки восприятия читателя, продукция живописца обладает исчерпывающей полнотой внушения. Разумеется, мы оставляем сейчас в стороне качество самой картины. Время, потребное для восприятия живописного произведения, сравнительно ничтожно. Тот же Леонардо в другом месте своего „Трактата“ говорит: „Если дело идет о битве, то поэт притупил бы свое перо, иссушил бы свой язык от жажды, изнурил бы свое тело голодом и недостатком сна, прежде чем успел бы описать ее так, как живописец своим искусством может сделать в одну минуту“.

Однако, в пределах перечисленных выше средств зрительного воздействия можно установить следующую весьма любопытную градацию по времени, требующемуся, чтобы их восприятие состоялось. Картины и рисунки известных художников обычно сносятся в особые дома, называемые музеями, куда собирается затем „публика“ для того, чтобы осмотреть эти произведения искусства. Посетители европейских галлерей убивают иногда по нескольку часов и даже суток кряду, рассматривая сплошь и рядом только одну картину. Конечно, затрачивать столько времени на подобное занятие могут только люди, обладающие большим досугом, т.-е. люди имущественно обеспеченные. Этим признаком, в самом деле, определялся до сих пор круг потребителей картин и клиентелла музеев.

Итак, картину рассматривают. Это само по себе никчемное дело берет много времени. На другом полюсе в этом смысле находится плакат. Искусство плаката целиком вытекает из его основной цели: достигнуть максимального эффекта в кратчайший срок. Тема и техника плаката определяются этим правилом.

Сегодняшний день, несомненно, требует последовательного перехода всего художественного хозяйства на принцип плакатного воздействия. И дело здесь вовсе не в так называемой „красоте скорости“ (Маринетти) и не в том, как представляет себе Полонский, что „плакат — дитя современного города с кипучей жизнью, с телефоном и радио, кинотеатрами, авионами и поездами-экспресс“. В последнем случае в Москве, за пределами кольца „А“, плакат оказался бы невозможен или, во всяком случае, должен был бы потерять большую часть своей особенной воздейственной силы. Между тем, на всем громадном пространстве СССР, т.-е. безусловно за пределами кольца „А“, плакату на его коротком веку пришлось не мало поработать, в особенности во время гражданской войны. „Гаврилка, крути“, — кричали машинисту пассажиры на замерзающих поездах, где уж тут „авионы“! А на всех захолустных станциях и полустанках стены-плакаты вокзалов обстреливали и формировали революционное сознание сгрудившейся красноармейской массы, подолгу дожидавшейся своих эшелонов. Не было паровозов, дров, не было вагонов. А плакат орудовал!

Бытие быстрее всего определяет сознание через глаз. Победа — за искусством, быстрее всего оттачивающим сознание рабочего класса.

Маяковский в свое время говорил об „электрификации сердец и душ“. Возрождение нашей разрушенной войной отсталой страны находится в прямой зависимости от скорейшего осуществления насущного плана электрификации. В этих условиях говорить о скорости жизни современного СССР на сегодняшний день — несерьезно. Но, как гражданская война и строжайший учет наших материальных нищенских средств создали невероятное уплотнение сознания, так и нынешняя война за хозяйство заставляет нас дорожить буквально каждой минутой. Развернувшаяся сейчас борьба за время только по форме вызывает ассоциации с „американской“ быстротой. Эта борьба — результат не скорости, а медленности, ужасающей медленности процессов нашего национального хозяйства.

Место или, вернее, время искусства определяется общим бюджетом времени современного работника. Хозяйственная победа дастся нам через неслыханную в истории трудовую мобилизацию. Мы считаем праздным вопрос о том, каким должно быть искусство в период этой единственной в своем роде борьбы. Но оно должно быть кратким или его вовсе не будет.

Мы нашли полезным формулировать здесь эти очевидные положения об „американизме“ в искусстве, поскольку этот термин, сделавшийся у нас необычайно популярным, повторяется слишком часто, как торжественное обещание без отношения к окружающей действительности. Такие сакраментальные словечки могут сделать смешной всю идеологию борьбы за реальное искусство дня. В действительности нет никакого противоречия между пропагандой активного динамического искусства и вялым медленным темпом жизни крестьянской страны. Новая электрическая техника должна стать основой самого отсталого хозяйства в течение ближайших 10—20 лет. Только тот взгляд на искусство, который привык относиться к нему, как к „отражению“ жизни, ищет для себя опоры в „американизме“ современной русской жизни. Искусство, строящее жизнь, идет в ногу с передовой технической реформой и не нуждается для своего обоснования в этой двусмысленной терминологии.

Итак, быстрое восприятие среди перечисленных выше средств зрительного воздействия обеспечено в полной мере только одному — плакату. Если положиться на Арватова („Искусство и классы“, Госиздат, 1922 г.), современная живопись умерщвляет картину; художник бежит от станка к формам декоративного искусства, росписи стен, фреске и т. п. В этом последнем случае он становится деятелем, производственником. Декоративное искусство по времени, необходимому для его восприятия, приближается к плакату. Из методов зрительного воздействия выживают, таким образом, те, которые вызывают быструю реакцию.

IV. Социальные функции слова и зрительного образа.

Там, где происходит борьба двух, казалось бы, равноправных, с одинаково значительным историческим стажем, методов воздействия, — преждевременно ставить крест на одном из них, провозглашая единственность и исключительность другого, до тех пор, пока исход борьбы не решен. Можно, однако, попытаться наметить сферы влияния обоих методов. Несомненно, что социальное приложение зрительного образа более широко, чем словесного. Объем обрабатываемых первым людских масс гораздо значительнее. Зрительный образ активно организует те еще недостаточно культивированные массы, для понимания которых пока непреодолимы условности воздействия словесного.

Хозяйству — восемь часов, искусству — час.

Но и по отношению к культурной верхушке человечества зрительный образ оказывает неоценимые услуги. Выше мы произвели анализ современного литературного текста и установили его „пространственные“ тенденции. Эксплоатация зрительного образа в литературном тексте становится чрезвычайно прогрессивным явлением, ибо через его посредство достигается ускорение восприятия. Заостряя тенденцию, следует сказать, что внешний вид печатного текста будущей книги напомнит нам во многом построение ребуса: словами будет сказано только то, что невозможно будет изобразить. Каждый раз при словесной формулировке будет ставиться вопрос о ее пространственном выражении и конкретизации.

Один из важных элементов пролетарской культуры заключается в быстроте „овладения“ положительными материалами прошлого в разрешении проблемы необходимой эрудиции. Эта проблема имеет резко выраженный классовый характер.

Располагая значительным досугом, сбереженным за счет каторжного труда рабочего класса, буржуа мог позволить себе роскошь медленного усвоения „через час по столовой ложке“, которое достигалось посредством словесного образования. Проще всего было бы потрогать вещь руками, посмотреть ее и т. д., но, охраняя границы своего класса, официальная буржуазная школа избегала этих методов производительного труда. Аристократия капитала не была озабочена тем, чтобы ее дети знали, как делаются вещи и как они выглядят; однако, требования условной „образованности“ понуждали ее желать, чтобы они (дети) знали названия этих вещей. Схоластическая школа не вела учета общественно-необходимого времени для обучения. Активный метод современной трудшколы апеллирует, наоборот, ко всем пяти чувствам и, прежде всего, к зрению.

Смычка слова со зрительным образом даст новую воздейственную культуру.

Зрительное восприятие сообщает усвоению необходимую быстроту и тем приобретает для нашего времени совершенно исключительное значение. Чистое слово постепенно отходит на задний план. С помощью зрительного образа легче пробудить первое робкое сознание масс, с его же помощью нам удастся в кратчайший срок закрепить и расширить победу. Политико-просветительная и организующая роль слова выступает только в сочетании со зрительным образом. Обособленное слово свивает себе гнездо в пережитке, носящим наименование „поэзии“.

В заключение, нам казалось бы естественным отметить область, в которой зрительный образ развивает максимум своей социально-организующей силы. Это — кино. Кинематограф — само слово означает — движение. Видимое, записанное движение, — вот сущность кино со стороны его воздейственной механики. Язык кино представляет собой наивыгоднейшее сочетание методов зрительного и словесного (в соответствующей дозе — надписи) воздействия. Более того: зрительный образ движется, и этим движением имеется полная возможность управлять во времени. По сравнению с таким могучим средством, обособленное литературное слово представляется в роли полуфабриката. В нашу эпоху кино становится самым совершенным воздейственным фактором, которому современная техника сообщила всю мощь аппарата, точно регулированного во времени.

А. Ган.Конструктивизм в типографском производствеПервое.

Типографский труд в условиях капиталистической системы производства развивался медленно и односторонне.

Типографское дело не было растущим трудом, квалифицирующим производственную инициативу типографских рабочих.

В целях наибольшей прибыли, оно существовало, как предприятие узко полиграфическое*) и только. Технические усовершенствования, применение новых методов труда вводились у нас крайне редко, и то только в некоторых очень крупных типографиях. В большинстве же типографий господствовала кустарщина и тупое опекание установившихся по традиции способов и приемов работы. Все это вызывалось не столько отсутствием материальных средств, сколько невежеством предпринимателей, бесправием производящих и нетребовательностью заказчиков, которые к формам печати относились безразлично.

____________

*) Полиграфия — от греческих „много“ и „графо“ — определяется, как производство в котором путем тиснения с одного оригинала получается множество одинаковых изображений.

Такое положение вещей создало своеобразный консерватизм типографского труда и лишало возможности производящих развивать в себе новые умения, совершенствоваться, прогрессивно использовывать типографские ресурсы.

Кому приходилось работать в типографии, тот знает, как упираются рабочие в каждом отдельном случае, когда ставится вопрос об изменении системы набора и верстки.

Старые, полукустарные традиции до сих пор ревниво охраняются всеми без исключения, и беда тому, кто рискнет трансформировать типографский труд теми или иными замечаниями, указав, что производители оторваны от материала, не участвуют в фактурном его росте и не умеют им пользоваться.

Этот бессознательный протест рабочих имеет и другие причины.

Дело в том, что художественная культура графической промышленности типографского труда развивалась не из самого производства, органически связанного с материалом и орудиями своего производства, а подкармливалась со стороны. Проводниками ее были так называемые художники. Не имея никакого представления о типографском деле, они навязывали ему эстетическую культуру, которая плохо переваривалась в желудке печатного производства.

Служители «прекрасного» не могли не замечать такой неприятности и, стараясь полнее сохранять свои оригиналы и прочее творческое барахло, искали наиболее подходящих средств технического воспроизводства вдохновенно-художественных образцов. В этом отношении им помогла цинкография. Они плюнули на типографское производство, найдя что там им делать нечего, и усиленно занялись изготовлением обложек, титульных листов и знаков, заставок, концовок и прочих декоративных украшений печати.

В типографию вошла цинкография не только как самостоятельная часть печатного материала в форме изобразительного клише и иллюстрации, но и в форме готового набора. У метранпажа и наборщика была отнята инициатива конструирования шрифтового набора и построение печатной плоскости.

Это совсем сузило типографский труд и поставило рабочих печатного производства у наборных касс и в метранпажной в качестве автоматической силы, лишив их интеллектуального участия в производстве.

Второе.

Обложка книг, брошюр, журналов и заголовки газет, отнятые у тех, кто их должен был делать, попали в руки кустаря-художника.

Оторванный от орудий и средств печатного производства, так называемый акцидентный набор стал случайным продуктом субъективного вкуса человека, уязвленного какой-нибудь эстетикой.

В начале второго десятилетия XX века книжный рынок особенно стал наводняться художественными обложками. Это вошло в привычку, и сам Госиздат и партпечать безоговорочно приняли именно этот род книжного облачения.

И вот — живописцы, графики, даже скульптора, исходя из своих субъективных вкусовых ощущений, без конца стали выдумывать формы букв, расположение слов и строчек на книжной плоскости. Они засорили ее виньетками, рамками и прочими украшательствами.

Процесс такой работы сложнее, чем типографическая верстка шрифтового акцидентного набора.

Оправдывается вся эта производственная перегрузка тем, что сделанная обложка от руки богаче и индивидуальнее в своем построении. Она, думается многими, приятнее для зрительного восприятия, не затеряется в витрине и т. д.

Субъективное вкусовое удовлетворение и кажущийся коммерческий расчет — вот, собственно, двигательные силы, толкающие наши издательства выпускать книги, украшенные рукою кустаря-художника.

И так как в самом искусстве имеется бесконечный ряд эстетических течений, которые в конечном счете выражаются в том или ином стиле, а художники являются или выразителями какого-нибудь течения или подражателями какому-нибудь стилю, то и обложки крайне разнообразны по своим построениям.

И именно теперь, как никогда, наблюдается поразительная чехарда стилей, неожиданные курьезы композиционного плагиата и явное несоответствие в большинстве случаев между внешним видом книги и ее содержанием.

Достаточно упомянуть, что революционно-марксистская литература чаще всего в монографиях и отдельных выпусках преподносится в книжном облачении ленинградского Аполлона или в митрохинских закорючках, а обложка периодического органа Коминтерна украшена в стиле иллюстраций из «Вокруг Света».

В этой эклектической и беспринципной обложечной стряпне время от времени появляются обложки, формы которых претендуют на новизну, на новый способ внешнего выражения книги.

Природа их форм скрывается в профессиональных особенностях самого производителя.

Если он живописец, да еще живописец новой формации, вышедший из школ крайних течений последнего времени, то и его продукция является прямым перенесением канонизированных форм живописного изображения станковой плоскости на плоскость книжную.

Если он скульптор, и скульптор последних дней, уязвленный новейшими достижениями живописного новаторства, то его обложка будет ни чем иным, как чертежом предполагаемого эксперимента, который вот-вот должен быть представлен объемно.

Если же он совсем «лефый» художник и занимается «конструктивным искусством» или увлечен по уши инженерией — его обложка строится в честь его возлюбленной.

Вот откуда берутся на книгах красные и черные квадраты и квадратики, круги и кружочки, диагонали, кубистические сдвиги, объемные композиции, чертежи и схемы, краны, раздвижные мосты и дегенеративные подшипники.

Вся эта арматура левых и лефых ничем по существу не отличается от бутафории правого искусства. Разница вся в том, что у одних комплект беспредметных форм и эстетизированные и стилизованные железнодорожные мосты и их части, у других — эстетизация и стилизация растительного и животного царства.

В продукции же — бесконечный ряд обложек творческой стряпни и вдохновенного вкуса.

Полное отсутствие производственной ориентировки и элементарных производственных умений.

То же можно сказать и о газетных заголовках.

В области же афиши-плаката дело обстоит несколько иначе. Здесь вред художника сказался больше в изготовлении так называемых плакатных комплектов и декоративных украшений. Дубовые шрифты дали возможность рисовать букву не только в каждом отдельном случае, как это делалось в книжной отрасли печати, а рисовать прочно, надолго.

Стоило раз сграфировать целый алфавит, как он трафаретно воспроизводился до бесконечности. Наборные объявлений и реклам сплошь заставлены шкафами с комплектами, и наборщики все рабочее время только и занимаются, что составляют из готических, античных, рубленых и декадентских букв афиши 8 на 24, 12 на 16, 16 на 24 вершка. Размеры, между прочим, — установленные Моно. Как из букв, так и из декретированного размера рабочий не смеет выйти, как бы ни вынуждал его к этому инициативный процесс верстки.

Третье.

Чтобы раз и навсегда очистить художественный труд от слепых, произвольных случайностей, от вдохновенных капризов творческого откровения и жреческой магии, интеллектуально-материальное производство проработало для конструктивизма производственные дисциплины.

Таких дисциплин пока установлено четыре: Тектоника, Орудия производства, Фактура и Конструкция.

Первая дисциплина — тектоника — обязывает конструктивиста разобраться в задачах предполагаемого материального оформления или планировки — на какой предмет нужна заказываемая вещь и какими формальными ресурсами располагает данная область труда в настоящее время.

Вторая дисциплина ставит перед конструктивистом необходимость произвести классификацию орудий производства, произвести пробу их и учет.

Третья дисциплина вводит конструктивиста в материал, в его фактуру и устанавливает специфические свойства и возможности его производственного претворения.

И, наконец, четвертая дисциплина открывает перед конструктивистом процесс самой стройки и оформления.

Применительно к типографскому производству вообще или, в частности, к конструированию обложки или афиши средствами типографского материала, приведенные выше дисциплины устанавливают следующий порядок работы:

Раз.

Тектонически подходя к конструированию печатной плоскости, прежде всего следует узнать содержание текста, назначение и установить ударные места. Выяснив это, конструктивист немедленно связывает поставленные задачи с формальными вопросами, т.-е. тщательно разбирается в существующих уже формах и останавливается на той, которая максимально может использовать имеющийся в данный момент типографский материал.

Два.

В области средств и орудий производства в типографском деле должно быть обращено особое внимание на инструменты и подсобные материалы, т. к. эта часть совершенно заброшена в типографиях. Главными орудиями печати являются: шрифты, клише и линейки, затем — квадраты, реглеты, марзаны и шпации и, наконец, подсобные материалы, как наждачная бумага, масло, вода и проч. Конструктивист должен следить за тем, чтобы перечисленные выше «орудия» и «средства» производства, а также и подсобные материалы были введены в дело, т. к. от этого зависит успех выполнения.

Три.

Фактурная часть в печати — это краска и бумага. Производственный процесс фактуры — это процесс на машине. Спуск, выверка, заключка, приправка и, наконец, печатание.

Четыре.

Тектоника, орудия производства и фактура, как в фокусе, собираются в конструкции, которая в каждой отдельной дисциплине, организующей процесс печатного производства, постепенно разворачивается до последнего момента, т.-е. печатания.

Главный же момент конструкции — это момент верстки, но верстка вне печатания не представляет из себя законченного продукта. Только после печатания, когда типографская плоскостная форма поступает в брошюровальню и окончательно укладывается в намеченную форму — можно вынести то или иное заключение о печатной вещи.

Четвертое.

Так, на практике изучая типографское дело, при помощи производственных дисциплин конструктивизма, мы наткнулись на отчаянное состояние типографского труда, обнаружив причины его закрепощения.

Своими первыми работами, которые нам пришлось осуществить на деле в вещах, мы повели наступление против художников, которые своими кустарными, доморощенными средствами, высасывая из пальца построения книжной плоскости, оттеснили настоящих производителей печатной вещи — типографских рабочих.

Книгой «Конструктивизм», журналами «Кино-фот», афишами Госкино — мы стремились снова вызвать к жизни типографский материал, напомнить о нем прежде всего рабочим, показать им, что они могут делать без услуг искусстводелателей, и толкнуть их на путь производственной инициативы.

Содержание.

Культура и быт.

Н. Горлов. — Ленин — слово и дело пролетарской культуры. 5

Пролетарская культура (тезисы)..11

Н. Чужак. — К методологии культуры...22

В. Перцов. — Ликвидация пролеткультуры..55

Организация быта.

A. Залкинд. — О пролетарской этике. 63

Б. Арватов. — Быт и культура вещи.75

B. Перцов. — Слово — зрительный образ — будущее. . 83

Львов. — Эмоциональный жест или целесообразное действие..94

Леткар. — Агит-плакат...98

Искусство и производство.

Н. Тарабукин. — Фото-механика.101

А. Ган. — Конструктивизм в типографском производстве...116

Г. Симсен. — Кино-сценарий.120

В. Плетнев. — Опыт кино-фильмы...126

Дзига Вертов. — Кино-реклама...131

С. Третьяков. — Кино-установка...137

Критика и библиография..143

Пролеткульты на местах. 180

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 86,5 МБ).

2 февраля 2017, 16:56

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий