|

|

Практика реставрационных работ : Сборник первый. — Москва, 1950  Практика реставрационных работ : Сборник первый / Под редакцией Ш. Е. Ратия, П. Н. Максимова ; Научная редакция сборника выполнена Л. А. Кальнинг-Михайловской ; Министерство городского строительства, Управление по охране памятников архитектуры. — Москва : Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1950. — 208 с., ил.СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ... 3

Л. А. Кальнинг-Михайловская. Охрана и изучение памятников архитектуры ... 13

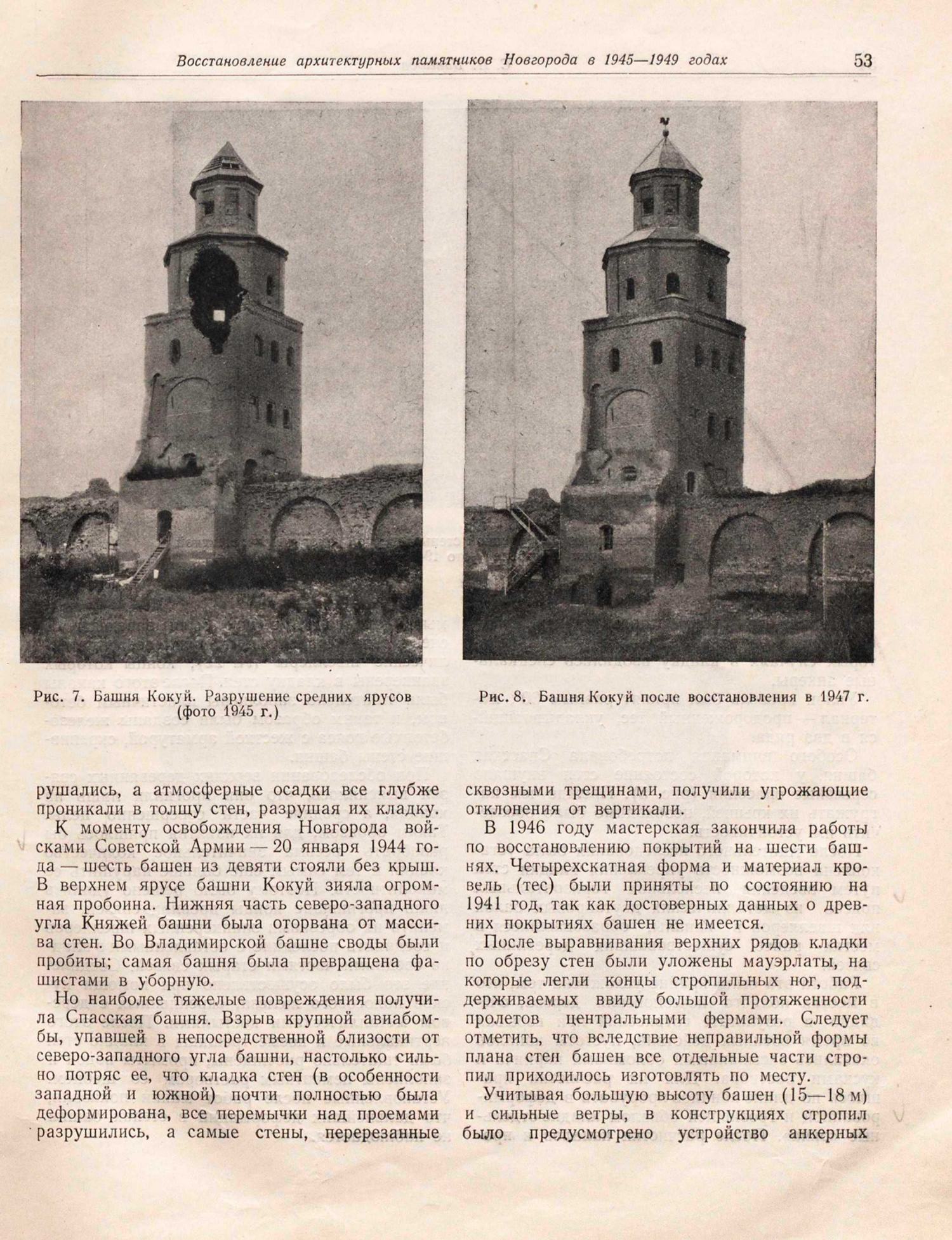

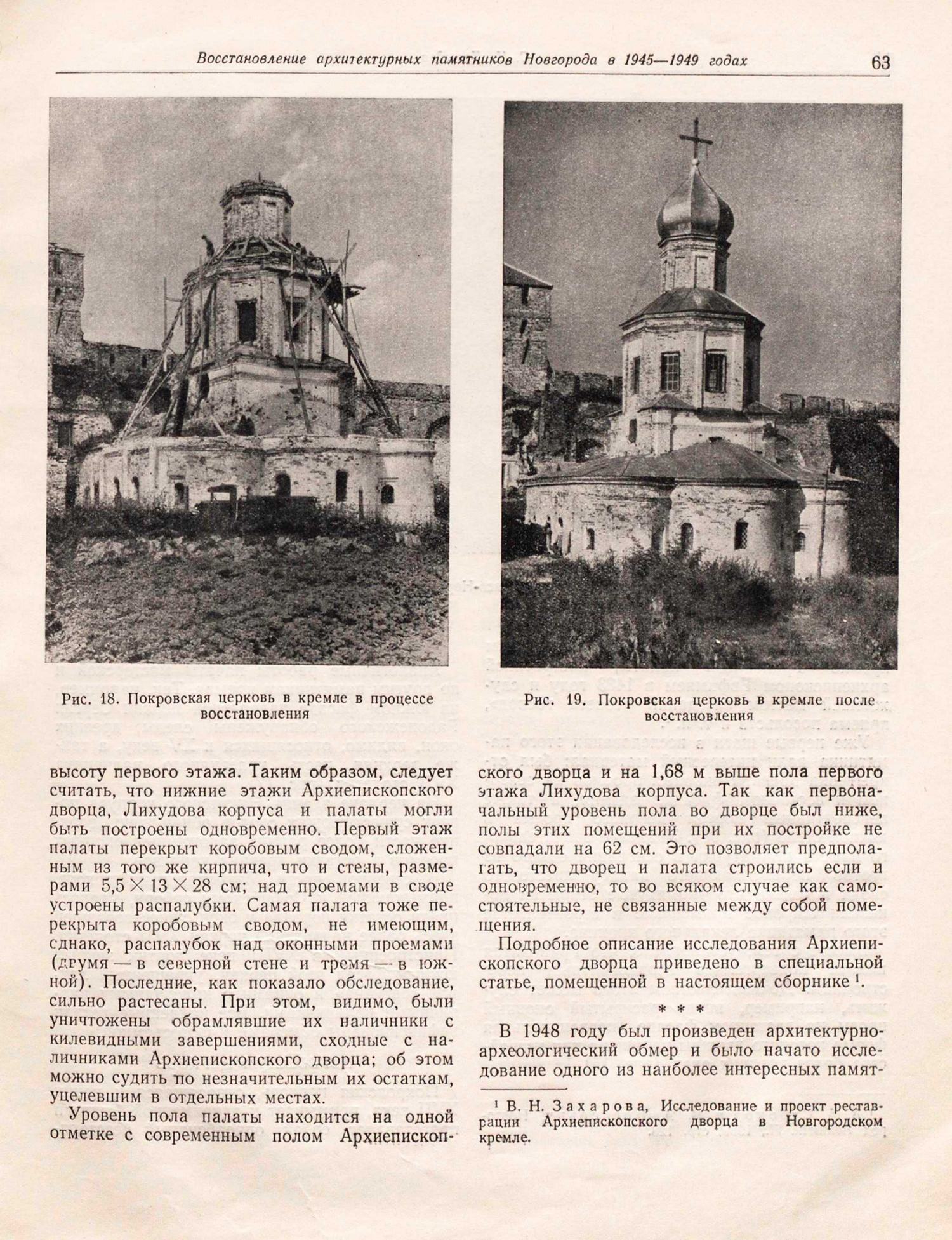

С. Н. Давыдов. Восстановление архитектурных памятников Новгорода в 1945—1949 годах ... 47

С. Н. Давыдов. Восстановление Софийского собора в Новгороде в 1945—1948 годах ... 74

Ю. Э. Крушельницкий. Звонница Софийского собора ... 85

В. Н. Захарова. Исследование и проект реставрации Архиепископского дворца в Новгородском кремле ... 114

Л. М. Шуляк. Раскопки руин церкви Спаса-Нередицы близ Новгорода ... 123

Ю. Н. Дмитриев. Стенные росписи Новгорода, их реставрация и исследование ... 134

Н. П. Зворыкин. Методика укрепления каменных (кирпичных) кладок памятников архитектуры путем нагнетания растворов в трещины кладки ... 173

Е. А. Домбровская. О заболеваниях и повреждениях древней фресковой живописи и методах ее реставрации ... 193

ПРЕДИСЛОВИЕ

Советский Союз располагает уникальными памятниками зодчества различных веков, стилей и типов, расположенными на всей его необъятной территории и составляющими одну из ценнейших частей национального культурного наследства. Монументальные каменные и деревянные сооружения свидетельствуют о творческом гении народа, об истории его страны и ее природных богатствах.

На протяжении своего многовекового существования памятники архитектуры испытали разрушительное действие времени, пострадали от войн, утратили свой первоначальный вид от многочисленных переделок.

Партия и правительство, и прежде всего лично В. И. Ленин и И. В. Сталин, начиная с первых лет установления советской власти, проявляли всемерную заботу о сохранении культурного достояния народов нашей Родины. Ряд декретов и постановлений советского правительства, касавшихся памятников старины и искусства, способствовал сохранению культурных ценностей страны. Эти постановления стимулировали развитие дела охраны памятников и пропаганду самой идеи их охраны, а также популяризацию памятников культуры среди широких слоев населения.

Крупный событием в области культурного строительства нашей страны явилось постановление Совета Министров СССР от 14 октября 1948 года «О мерах улучшения охраны памятников культуры», подписанное И. В. Сталиным.

Советские люди, строящие под руководством партии Ленина—Сталина коммунистическое общество, воодушевленные патриотической инициативой и творческим новаторством, создают новые замечательные материальные и художественные ценности. Но, вместе с тем, они стремятся сберечь на долгие века для будущих поколений лучшее из культурного наследства своей Родины.

Это налагает большую ответственность на органы охраны памятников при определении памятников, достойных сохранения, как национальные культурные ценности.

В основу всей деятельности по изучению, реставрации, надзору за сохранностью памятников зодчества Советской страны должна лечь исключительно объективная критическая оценка каждого памятника со стороны его художественного, исторического и научного значения.

Оценка памятника должна быть обоснована научно и документально. Конечной целью детального и всестороннего исследования должно стать раскрытие памятника. Недопустимы никакие творческие домыслы, никакое стремление к подновлению памятника, к внешней эффектности. Реставрация утраченных частей памятника может быть осуществлена только при наличии всех необходимых данных. Единственный метод советского архитектора-реставратора — это научный, исследовательский метод, позволяющий воссоздать художественный образ памятника с подлинной исторической достоверностью.

Большие работы предстоят специалистам, работающим в области охраны и изучения памятников архитектуры. Вандализм фашистских войск во время Великой Отечественной войны причинил культурному достоянию нашей Родины тяжелые потери. Действуя по приказу своего верховного командования, фашистские захватчики грабили музеи, намеренно жгли, взрывали, разрушали прицельным огнем и бомбардировками с воздуха, разбирали для сооружения укреплений ценнейшие памятники архитектуры нашей страны.

С звериной ненавистью разрушая города и целые районы, они глумливо стремились унизить национальную гордость народа, уничтожить монументальные свидетельства славы и величия его исторического прошлого.

Преднамеренность разрушений, произведенных фашистскими оккупантами, ярко проявилась в уничтожении ими древнейших, пользующихся мировой известностью уникальных памятников Новгорода, таких шедевров русского искусства, как церкви Спаса-Нередицы (1198 г.), Николы на Липне (1292 г.), Успения на Волотовом поле (1352 г.), Михаила на Сковородке (1355 г.), Спаса на Ковалеве (1345 г.) и др.

Фашистские орды нанесли тяжелый ущерб памятникам архитектуры Киева, Чернигова, Витебска, Смоленска, Калинина, пригородов героического Ленинграда и многих других городов.

В первый же год войны советское правительство возложило на Комиссию по охране и восстановлению памятников искусства, организованную в 1941 году, работу по учету разрушений и повреждений, наносимых фашистами памятникам архитектуры, по принятию необходимых мер к поддержанию сохранности памятников и ряд других функций.

В 1943 году был образован Комитет по делам архитектуры при СНК СССР с Главным управлением по охране памятников архитектуры и его органами на местах, призванными планомерно руководить охраной и реставрацией памятников архитектуры.

В период Отечественной войны специальные бригады, состоявшие из архитекторов, историков, реставраторов, фотокорреспондентов, выезжали в прифронтовую полосу и в освобожденные Советской Армией районы для обследования поврежденных памятников и принятия охранных мер. Эти работы сопровождались исследованием памятников и собиранием материалов для их реставрации.

В то время как большая систематическая работа по изучению и восстановлению памятников архитектуры была в годы войны в западных и центральных областях страны временно прервана, в областях, не затронутых военными действиями, эта работа продолжалась, хотя и не в прежних масштабах.

В период восстановления и развития народного хозяйства нашей страны по послевоенному пятилетнему сталинскому плану для работы в области всесторонней охраны памятников снова открылись широкие горизонты. Вслед за первыми мероприятиями по укреплению пострадавших памятников архитектуры назрела необходимость в проведении крупных плановых и регулярных работ по ремонту и реставрации древних зданий.

Постановлением правительства от 14 октября 1948 года предусматривается организация «в местах сосредоточения большого количества памятников архитектуры специальных научно-реставрационных производственных мастерских», а также выделение денежных и материальных средств для реставрации и поддержания памятников.

В древнейших городах страны, Новгороде и Пскове, где сосредоточено много памятников древнерусского зодчества, в 1944—1945 годах, по постановлению правительства, были созданы специальные проектно-реставрационные мастерские.

В течение пятилетнего периода этими мастерскими, преобразовавшимися на практике в производственно-реставрационные мастерские, одновременно с научным исследованием и подготовкой проектно-технической документации проведена большая работа по непосредственной реставрации памятников.

Такие же мастерские в настоящее время созданы и успешно работают в Москве, Ленинграде, Владимире, Загорске, Петрозаводске и других городах. В течение ближайших лет будет развернута широкая сеть новых научно-реставрационных производственных мастерских. Успех и реальные результаты работы этих мастерских будут во многом зависеть от наличия опытных кадров специалистов-архитекторов, археологов и мастеров-реставраторов, от создания основного ядра квалифицированных рабочих и от использования с максимальной эффективностью огромных денежных и материальных средств, выделяемых государством для восстановления памятников архитектуры.

Практика реставрационно-восстановительных работ, охватывающая в нашей стране более чем тридцатилетний период, показала, что советская реставрационная техника и методика — самые передовые в мире.

Коренное отличие нашей реставрационной практики от зарубежной состоит в том, что методика и техника реставрационных работ построены у нас на принципиально иных научных основах, на стремлении к строгой достоверности в раскрытии и воссоздании первоначального образа памятника.

В зарубежной практике господствуют стремление к стилизации и подражанию, нередко к произвольному изменению и искажению древней архитектуры здания, бесцеремонное обновление поврежденных или подмена утраченных частей и деталей памятников — и все это в угоду требованиям времени или вкусам заказчика — частного владельца, наконец, в интересах сомнительной славы или личной выгоды самого реставратора. При такой, часто основанной лишь на интуиции, не документированной, лженаучной «реставрации» произведение древнего искусства становится произведением самого реставратора, утрачивает свои подлинные черты, определяющие особенности эпохи и стиля, лишается своей художественно-исторической ценности. Ярким примером этого может служить прокатившаяся по Западной Европе во второй половине XIX века волна безудержной дилетантской реставрации.

Отхлынув, эта волна оставила после себя сотни безнадежно искаженных и искалеченных памятников архитектуры.

Не лучше обстоит дело с охраной и научной реставрацией памятников и в современных капиталистических странах, где вся «наука» подчинена стремлению к извлечению прибыли и где реставрация памятников преследует исключительно торгашеские цели.

Советские реставраторы, располагая всесторонней помощью и поддержкой государства и общественности, работают с сознанием высокой ответственности перед своим народом за порученное им дело. Советским ученым обеспечены все условия для плодотворной работы: в их распоряжении находятся редчайшие собрания архивных документов, им доступны хранилища, научные фонды библиотек, музеев, исследовательских институтов и академий.

До Великой Октябрьской социалистической революции в условиях бесправия народа и отсутствия поддержки со стороны государства, работы и открытия различных архитектурных и археологических обществ и отдельных любителей-энтузиастов, остававшихся одинокими в своих исканиях, становились достоянием лишь узкого круга специалистов.

Советский народ, приобщенный к науке и искусству, не только живо интересуется научными открытиями в области истории культуры своей страны, но и сам стремится участвовать в сохранении своих исторических реликвий.

Большие работы по восстановлению выдающихся памятников архитектуры, проделанные за этот период в нашей стране, свидетельствуют о развитии новых методов и приемов реставрации памятников зодчества и связанных с ними произведений монументальной живописи.

Впервые с такой полнотой раскрыта архитектура древних памятников Киева, Чернигова, Новгорода, Пскова и других городов. Советские реставраторы добились этого в результате планомерных исследовательских работ, сопровождаемых раскопками и зондажами, тщательно и продуманно освобождающими памятник от вековых наслоений и переделок.

Ярким примером достижений советской реставрационной техники может служить способ укрепления деформированных частей зданий путем нагнетания раствора в расслоения и трещины кладки.

Применение этого способа дало положительные результаты на целом ряде памятников архитектуры. Так, например, был укреплен сильно деформированный пилон Пятницкой церкви в Чернигове, укреплены стены и своды трапезной Андроникова монастыря, а также своды и отдельные сложные каменные архитектурные детали собора Богоявленского монастыря в Москве, так укрепляется в настоящее время один из четырех пилонов, поддерживающих главу и своды Дмитриевского собора во Владимире.

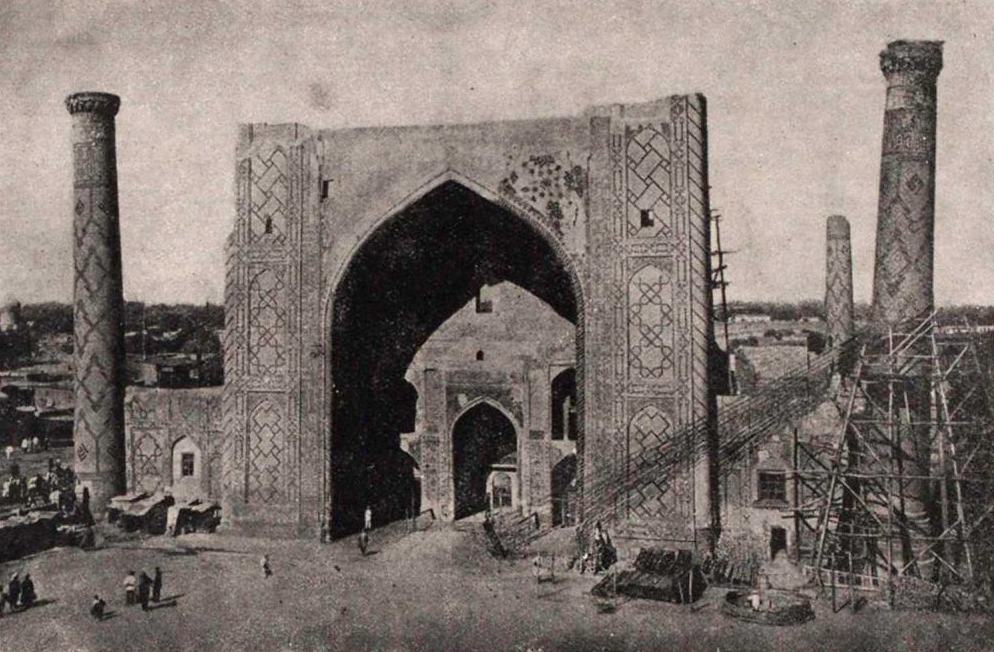

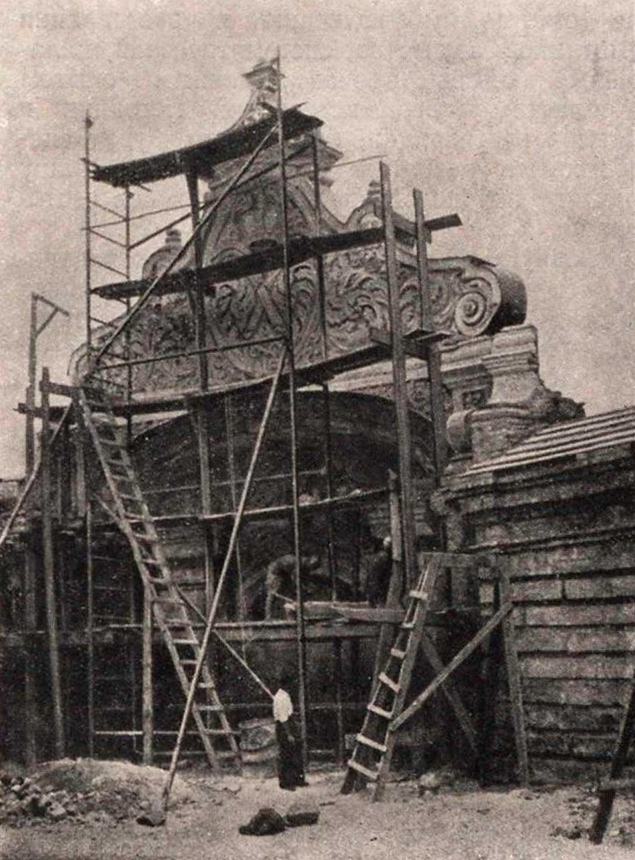

Рис. 1. Медресе Улугбека 1420 г. в Самарканде в процессе выпрямления падающего северо-восточного минарета

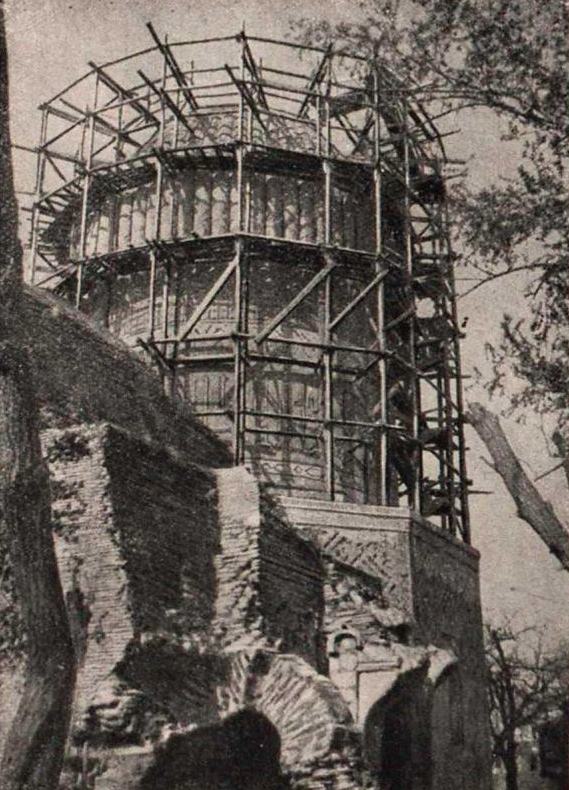

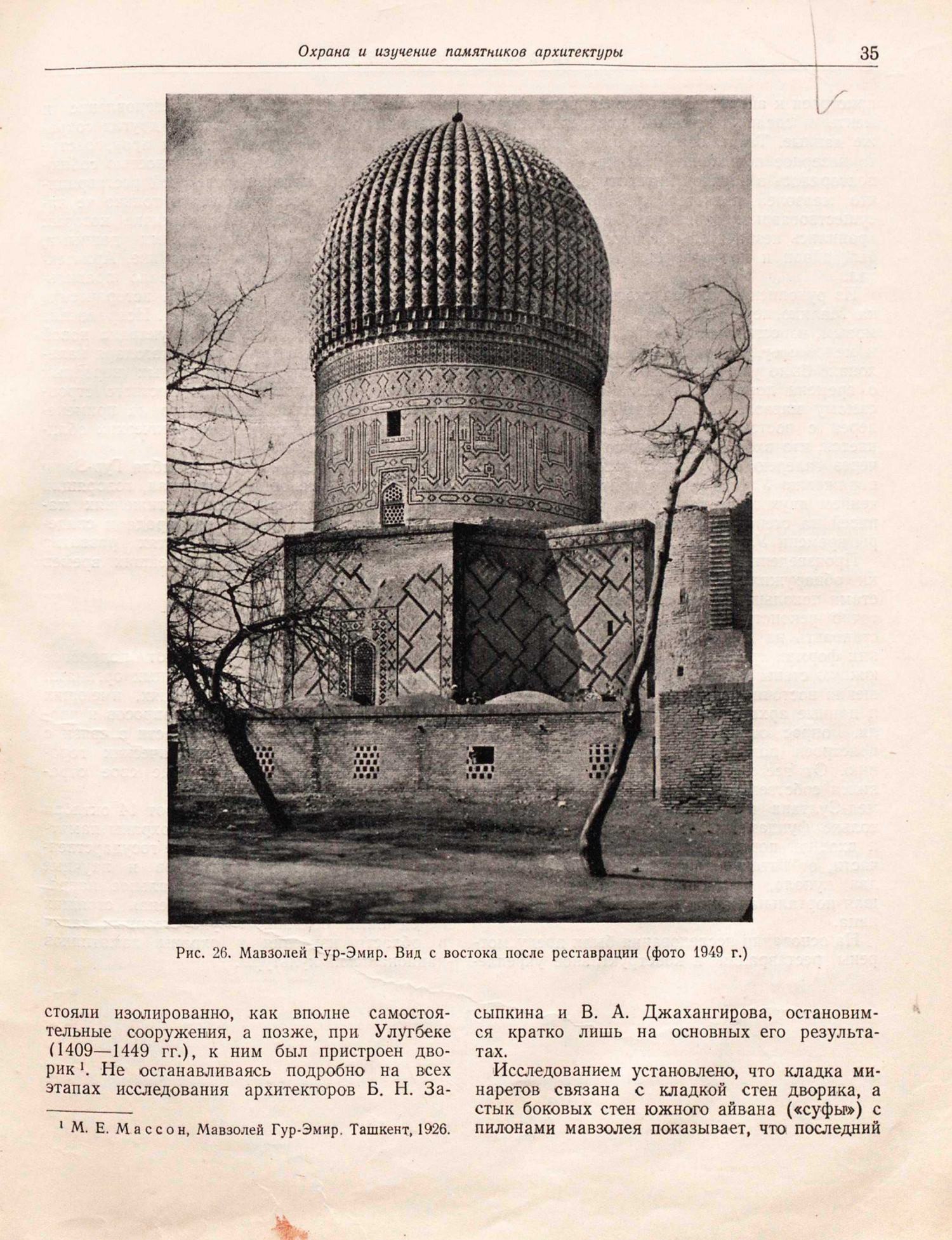

Большой интерес представляют ремонтно-реставрационные работы, проведенные в Средней Азии. Смелым новаторством отмечены сложные работы по выпрямлению в 1932 году и временному укреплению в 1948 году наклонившихся минаретов медресе Улугбека (рис. 1), перекладка в 1925 году свода входной арки медресе Шир-Дор, а также работы по укреплению купола мавзолея Гур-Эмир, завершенные в 1949 году (рис. 2).

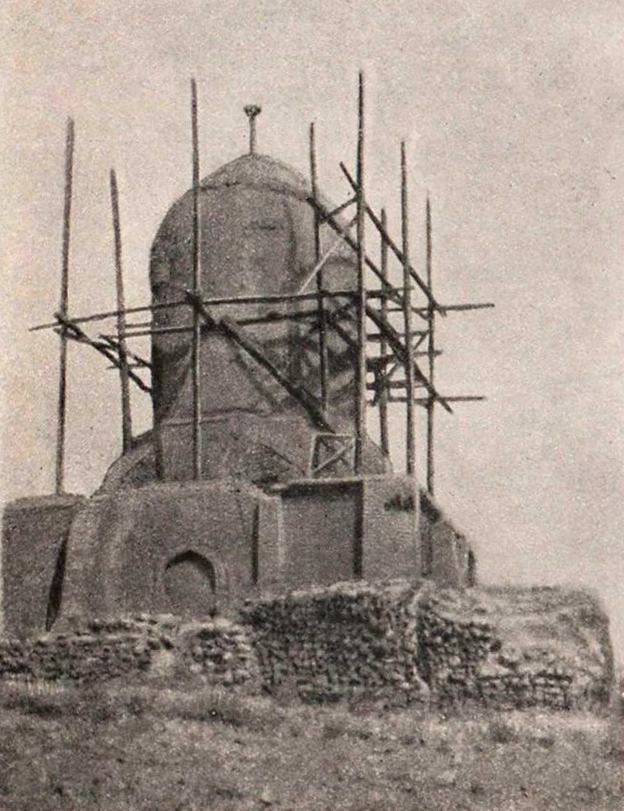

Рис. 2. Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде 1404 г. в процессе реставрации

Своим постановлением от 14 октября 1948 года правительство поставило перед органами охраны памятников культуры и перед научно-исследовательскими организациями такие задачи, как «научно-методическое руководство делом охраны и изучения памятников культуры, совершенствование научных методов реставрационных работ и установление научной классификации памятников культуры».

Разработка и совершенствование научной методики производства работ по реставрации памятников архитектуры, изучение древних строительных материалов и освоение техники и методов древнего строительства должны быть положены в основу повседневной практической деятельности реставрационных мастерских.

Для того чтобы реставрационные работы были успешными, они должны сопровождаться непрерывным исследованием памятника на протяжении всей работы по его воссозданию, составлением инженерно-технической документации, изучением литературных и архивных данных и, наконец, подробной фиксацией всего процесса работы.

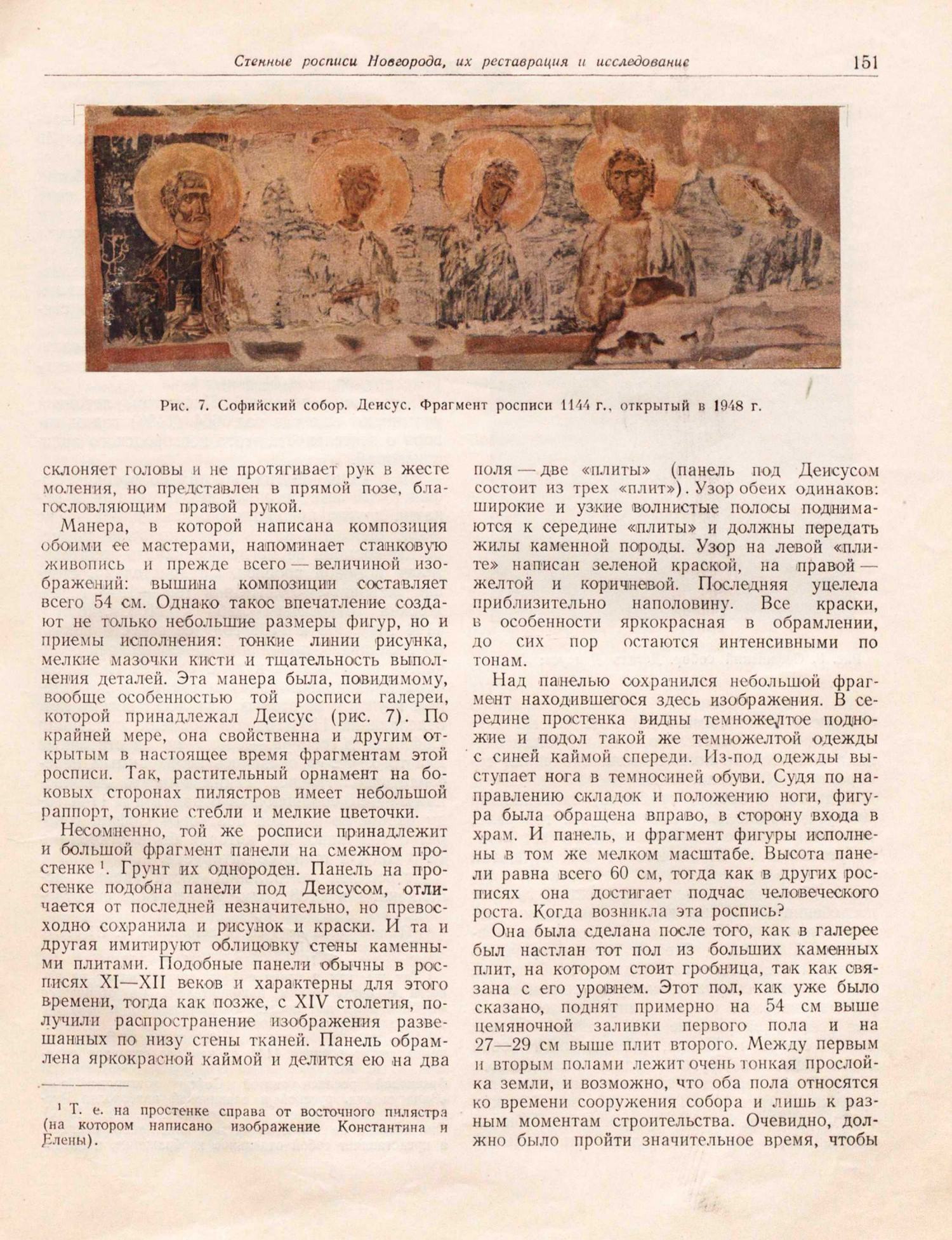

Нередко такие комплексные исследовательско-реставрационные работы приводят к ценным открытиям. Так, например, был раскрыт фрагмент монументальной живописи 1144 года в Софийском соборе в Новгороде, выявлен из-под позднейшего слоя штукатурки цикл фресок XII века в церкви Благовещения в Аркажах близ Новгорода, обнаружены уникальные фрески начала XIV века в Снетогорском монастыре в Пскове. Это лишний раз свидетельствует о том, что в основу всех новых методов восстановительных работ, в основу каждой исследовательской работы наших ученых и специалистов-реставраторов должен лечь диалектический метод исследования и изучения памятника, последовательно и полно раскрывающий его историю.

Реставрационным мастерским, а также ведущим специалистам наряду с экспериментированием и непосредственной производственной деятельностью следует в тесном сотрудничестве с учеными других областей науки — химии, физики, биологии — заняться также анализом причин и характера заболеваний древних зданий и монументальной живописи, а главное, поиском средств к предотвращению и устранению вредоносного действия этих заболеваний.

Поиски новых, совершенствование старых методов и навыков давно сделались правилом деятельности всех передовых советских предприятий, учреждений и отдельных работников. Руководствуясь этим правилом, научно-реставрационные производственные мастерские должны стать опытной лабораторией, научной школой для подготовки новых кадров советских реставраторов.

Деятельность по сохранению памятников архитектуры, начатая в 1919 году подбором и изучением документального архивного материала и установлением первичной классификации памятников, развивалась в направлении выработки методологических основ учета памятников, разработки методов реставрации и проведения крупных ремонтно-восстановительных работ.

Первые мероприятия восстановительного характера коснулись, как известно, прежде всего выдающихся архитектурных памятников Петрограда и Москвы.

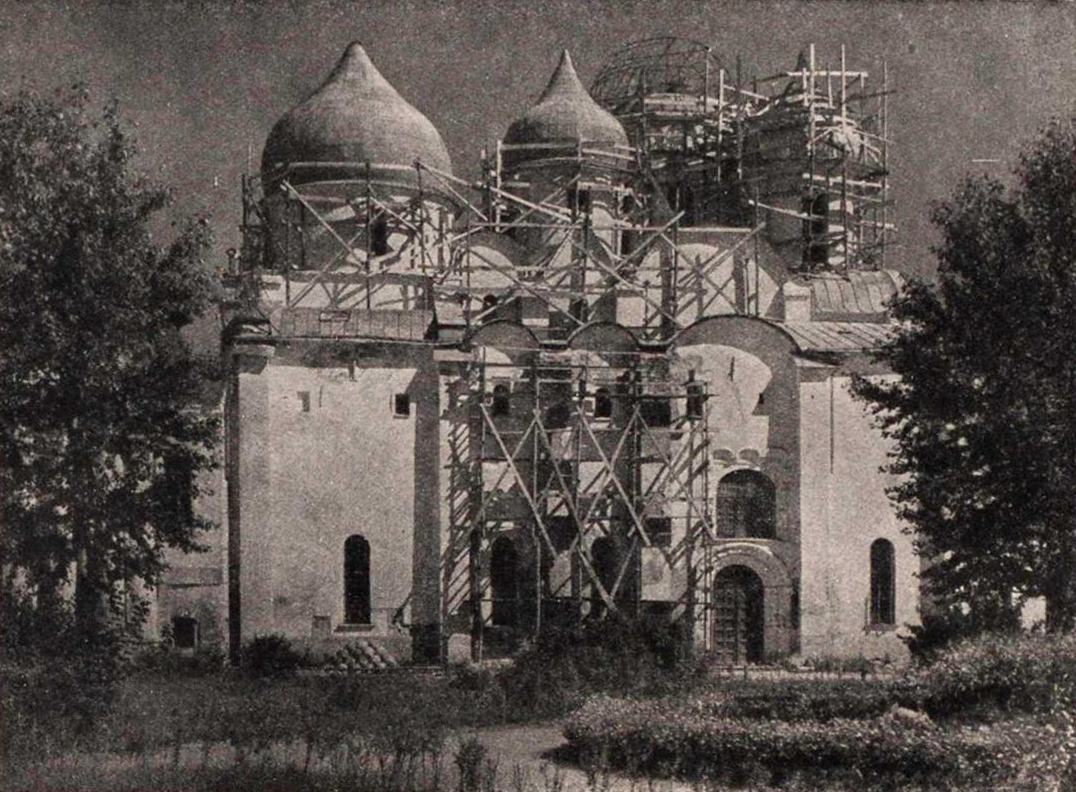

Рис. 3. Софийский собор 1045—1050 гг. в Новгороде. Южный фасад в процессе реставрации

Сразу же после Октябрьской революции начали планомерно реставрироваться сооружения и произведения монументальной живописи Московского Кремля, являющегося величайшим памятником истории и искусства русского народа. В процессе работ по раскрытию и ремонту памятников Кремля были достигнуты ценнейшие результаты. Удаление всех позднейших пристроек и переделок вернуло замечательным сооружениям Кремля XV—XVIII веков, соборам и храмам, теремному дворцу, Патриаршим палатам, Арсеналу их первоначальный образ.

Разновременные ремонтные и реставрационные работы коснулись также памятников усадебного зодчества Подмосковья — Останкина, Кускова, Архангельского и др.

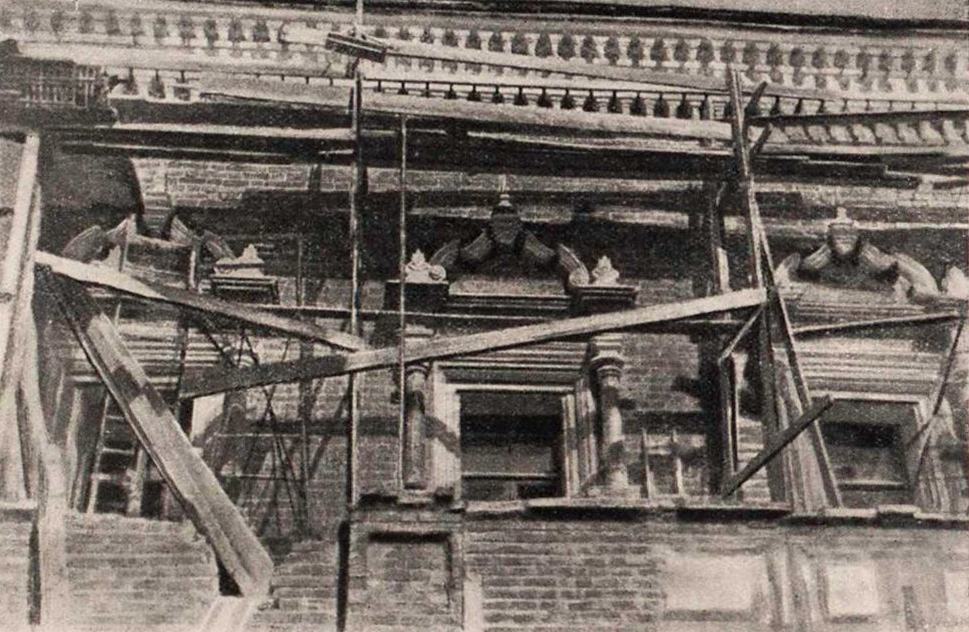

Рис. 4. Собор Богоявленского монастыря 1693 г. в Москве. Фрагмент южного фасада трапезной в процессе реставрации

Работы по ремонту, укреплению и реставрации памятников архитектуры были проведены по многочисленным памятникам Пскова, Новгорода, Суздаля, Ярославля, Углича, Сольвычегодска, Загорска, Владимира, Переяславля и других городов. В этот же период ремонтировались стены и башни кремлей и крепостей Казани, Зарайска, Смоленска, Ладоги, Петрокрепости, Кириллова, Судака, Феодосии и других древних городов страны. Эти работы были связаны с технологическими и техническими исследованиями, впервые возникшими в нашей практике.

Важное место в истории советской исследовательско-реставрационной практики занимает цикл интереснейших и сложных работ, проведенных перед Великой Отечественной войной в городах Средней Азии и Закавказья. В результате этих работ было проведено укрепление памятников X—XV веков — мавзолеев и медресе древних городов: Самарканда, Бухары, Узгена, Термеза, Хивы; замков, крепостей, монастырей и храмов: Мцхеты, Гелати, Ананури, Болниси, Санаина, Ахпата, Баку, Нухи, Дербента. Реставрационные работы были проведены также по дворцам в Бахчисарае, древним зданиям Осетии, остаткам древнейшего города Болгар и памятникам других городов.

С годами улучшались, совершенствовались методы охраны, изучения и реставрации памятников архитектуры, монументальной живописи, многоцветной изразцовой и пластической декорации. О результатах, достигнутых в послевоенные годы, свидетельствуют поднятые из руин и восстановленные в своем прежнем величии и красоте древнейшие храмы, соборы и палаты, дворцы и музеи, фонтаны и статуи. Особенно трудоемкие, большие и сложные работы проводятся в восстанавливаемых и реконструируемых городах Новгороде и Пскове.

Рис. 5. Фонтаны в Петродворце после восстановления

В Новгороде, где сосредоточено более шестидесяти памятников архитектуры, состоящих под государственной охраной, реставрационными мастерскими проделаны трудоемкие исследовательские, обмерные и ремонтно-восстановительные работы. Укреплены и восстановлены древние памятники архитектуры Новгородского кремля и другие памятники, расположенные в пределах города и в пригородах. По многим памятникам работы находятся в стадии развертывания.

Говоря о работах, проводимых в Новгороде, нельзя не сказать и о том патриотическом энтузиазме и большой любви к своему делу, которые проявляют наши советские реставраторы, упорно трудящиеся над собиранием остатков драгоценных фресок, над возобновлением замечательных древних произведений зодчества, так злобно и беспощадно разрушенных фашистскими варварами.

Без преувеличения можно сказать, что восстановление Софийского собора (рис. 3), храма Спаса-Нередицы и других уникальных памятников древнерусского зодчества откроет еще одну славную страницу в истории советской реставрационной практики.

Рис. 6. Мавзолей Чупан-Ата 1447 г. в Самарканде в процессе реставрации

Крупные ремонтно-реставрационные работы проведены в Пскове, насчитывающем более 100 памятников. Восстановлены такие гражданские памятники, как Солодежня, дома Сутоцкого-Яковлева, Печенко, палаты Трубинских и др. Полностью реставрирован собор Мирожского монастыря, Троицкий собор с колокольней, церкви Василия на горке, Николы со Усохи, Архангела Михаила с надвратной колокольней и многие другие памятники. В пригородах Пскова приведены в состояние сохранности памятники Изборской крепости и Псково-Печерский монастырь.

Владимирская реставрационная мастерская занимается изучением, фиксацией и восстановлением таких памятников, как Дмитриевский собор (рис. 9), Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли и др. Кропотливая, но благодарная работа по расчистке, раскрытию и укреплению редчайших фресок середины XVII века проводится в соборе Княгинина монастыря. Большие реставрационные работы развернуты и по памятникам Суздаля, Юрьева-Польского, Александрова и других городов области. В Загорске планомерно и систематично реставрируются памятники Троице-Сергиевой лавры, где восстанавливаются Царские чертоги, церковь Зосимы и Савватия, трапезная, больничные палаты, Троицкий собор и расчищается живопись древних икон письма великого русского художника Андрея Рублева.

Рис. 7. Мцхета. Собор Свети Цховели. Вид с северо-востока

Укрепительные и восстановительные мероприятия проводятся и в отношении памятников Рязани, где реставрируются собор и другие здания кремля, в Астрахани, где восстанавливаются собор и кремлевские стены. Начато восстановление кремлей Тулы, Коломны и городских стен города Горького. В Карело-Финской ССР развернулись большие работы по реставрации памятников деревянного зодчества.

В Москве, начиная с 1944 года, восстановлено и отремонтировано, а также находится в процессе реставрации и ремонта большое количество памятников архитектуры. После реставрации, проведенной в 1948—1949 годах, свой прежний живописный облик приняли шатры и башни Кремля, расчищены главы соборов. Проводится реставрация фресок.

В числе других крупных ремонтно-реставрационных работ послевоенного времени в Москве можно отметить восстановление многих памятников гражданского зодчества XVIII—XIX веков: здания Первой Градской больницы, Академии наук СССР, Академии медицинских наук (бывш. здания Опекунского совета), Государственного университета имени Ломоносова, фасадов Манежа, старого здания Библиотеки имени Ленина (бывш. Пашкова дома), Пушкинского музея (бывш. дома Хрущевых), здания Музея Толстого, Института физической культуры (бывш. дворца Разумовского) и др., а также древних культовых памятников — Донского, Андроникова, Новодевичьего монастырей, собора Богоявленского монастыря (рис. 4), церквей Трифона в Напрудной, Николы в Таганке и др.

Рис. 8. Ворота Заборовского 1746 г. в Киеве в процессе реставрации

Одну из интереснейших страниц в истории реставрации и охраны памятников зодчества составляют громадные работы по восстановлению памятников архитектуры Ленинграда и его пригородов. Монументальные здания города-героя и его загородные дворцы с богатой архитектурой их фасадов и живописными сложными интерьерами искусно реставрируются во всем их прежнем великолепии. Восстановлены здания Русского музея и Эрмитажа с их интерьерами, насыщенными пышным декоративным убранством, Смольный институт и монастырские корпуса, Зимний дворец, Главный штаб, Адмиралтейство, Биржа с ростральными колоннами, Александрийский театр и многие другие памятники.

В городе Пушкине частично восстановлены Екатерининский и Александровский дворцы, в которых вновь открыты музеи, реставрированы здание Лицея, Камеронова галерея и Агатовый павильон. В Павловске одет в леса дворец. В подсобных цехах мастерской и хранилищах, расположенных в самом дворце, изготовлена и собрана значительная часть утраченных элементов декоративного убранства интерьеров дворца и его мраморные украшения, В Ораниенбауме восстановлены залы Китайского дворца с их искусно инкрустированными наборными полами и редкостным убранством. В Петродворце реставрированы и снова действуют прославленные фонтаны, украшенные прекрасными бронзовыми и мраморными скульптурами (рис. 5).

В других республиках Советского Союза — на Украине, в Белоруссии, Армении, Грузии, Азербайджане, Молдавии, в республиках Средней Азии и Прибалтики — развертываются не менее интересные и крупные работы по научной реставрации и исследованию памятников национального зодчества (рис. 6, 7, 8). Размах восстановительных работ настолько велик, что даже один перечень объектов, затронутых этими работами, занял бы много страниц.

Совершенно очевидно, что при таком объеме деятельности по охране и реставрации памятников зодчества накапливается обильный и содержательный материал. К сожалению, многие осуществленные работы по исследованию и реставрации выдающихся памятников архитектуры не находят должного отражения в нашей печати.

Между тем, обмен мнениями и широкое обсуждение вопросов, возникающих в связи с такими работами, настоятельно необходимы. Опыт наших передовых реставраторов и исследователей должен быть широко распространен и передан всем работающим в этой области.

В процессе своей многолетней работы отдельные специалисты и коллективы реставрационных мастерских иногда встречаются с досадными, тормозящими их работу затруднениями, которые, однако, уже преодолены их товарищами по труду. И, напротив, те же специалисты и творческие коллективы в собственной практике имеют значительные достижения методического или технологического порядка.

В нашей стране, где передовой опыт всегда становится достоянием других производственных или научных коллективов, этот метод должен найти себе место и в реставрационной практике. Широкое критическое обсуждение отчетов по изучению и реставрации памятников зодчества, систематический, налаженный обмен производственным опытом в области усовершенствования методики и приемов реставрации, несомненно, будут способствовать развитию и внедрению в нашу практику научно обоснованных методов реставрации.

Основную задачу предпринимаемых изданием сборников «Практика реставрационных работ» составляют обмен опытом, популяризация новейших достижений и критическое обсуждение недостатков в реставрационной практике, в области разработки методики реставрационного дела. Специалисты и ученые, работающие над вопросами охраны памятников зодчества и смежных искусств, смогут на страницах этих сборников широко обмениваться своим опытом, практическими предложениями и выводами из производственной и исследовательской практики.

От того, насколько горячо, серьезно и деятельно отзовутся наши ученые и специалисты на это полезное начинание, будет зависеть содержательность и ценность этих сборников.

Ш. Е. Ратия

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 132 МБ)

См. также:

17 июня 2025, 0:44

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий