|

|

Проблемы формообразования и композиции промышленных изделий. — Москва, 1975. — (Труды ВНИИТЭ. Серия «Техническая эстетика». Вып. 11)  Проблемы формообразования и композиции промышленных изделий / Редакционная коллегия: Г. Л. Демосфенова (отв. редактор), А. А. Рубин, Л. Б. Туманова, А. Г. Устинов, Э. Г. Юдин. — Москва, 1975. — 188 с. : ил. — (Труды ВНИИТЭ. Серия «Техническая эстетика». Вып. № 11 / Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике).[Аннотация]

В сборнике публикуются материалы исследований по проблемам формообразования и композиции в дизайне. В русле проблем формообразования поднимается широкий круг вопросов: специфика формы в дизайне и формирование понятия дизайн-формы; моделирование морфологии объекта дизайна; категории композиции и гармонии в художественном конструировании и связанные с ними проблемы визуальной культуры; проектное осмысление формы; творческий процесс в формообразовании; научное и практическое значение концепции формы в развитии дизайна и его теоретических дисциплин. Показательно, что, при всем разнообразии тематики, направлений и авторских позиций, исследование этих проблем связано с постановкой методических задач художественного конструирования — как в плане их теоретического обоснования, так и в сугубо прикладном плане.

Материалы сборника интересны и полезны не только для исследователей научных проблем технической эстетики, но и для разработчиков методики художественного конструирования, экспертов, занимающихся оценкой качества промышленных изделий, преподавателей художественно-промышленных вузов, а также для других специалистов, интересующихся художественным конструированием.

Г. Л. ДемосфеноваОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ(Вместо введения)

Деятельность человека в области формообразования материальной среды протекает в условиях соприкосновения с достаточно большим числом внутренних и внешних обстоятельств, которые в конце концов определяют характер новой вещи — свойства ее формы, в том числе ее характер как реальной, ощущаемой материально-пространственной организованности. В процессе проектирования вещи далеко не все эти моменты, влияющие на формообразование, могут быть выявлены; уровень их сознательного учета в разные эпохи, в разных сферах производства и у разных проектировщиков разный. Возникновение самой идеи такого сознательного учета обязано все усложняющемуся процессу производства вещи, расширению сферы проектирования, росту технических возможностей и социального сознания и, особенно, принципиальным позициям дизайна — установке на достижение гармонического равновесия и многофункционального единства продукта дизайна. Подход к созданию формы как к процессу образования некоей структурной целостности можно назвать началом дизайна, рождением идеи процесса формообразования — основы дизайнерской деятельности.

Итак, современное отношение к деятельности по созданию материальной среды характеризуется прежде всего осознанием ее сложности, пониманием необходимости научных знаний и учета многочисленных моментов, влияющих на формообразование. Особенно существенно рассмотрение вещи как некоего центра, отражающего и ту деятельность, в которой она участвует, и деятельность по ее созданию. При таком рассмотрении до определенного времени в преимущественном положении находились конструктивно-технические факторы; эти факторы если и не осознавались как собственно формообразующие, то при создании вещи вполне сознательно учитывались как „рабочие“, и в мышлении создателя вещи они были выявлены и расчленены достаточно четко, что было естественно, так как без этого никакое производство не могло бы существовать.

Нельзя сказать того же о связи формообразования с психологической и социальной сферой человеческой жизни. Действуя в значительной мере исподволь, она определяла форму вещи, выступая либо в виде нерасчлененного, но сложного по своему существу требования, такого, например, как красота или мода, либо вообще не осознавалась и влияла помимо осознания проектировщика, а иногда и против его воли, если, скажем, декларировались только учет конструктивно-технических факторов и полный отказ от остальных. Без следов такого влияния вообще нет ни одного созданного человеком предмета. Каждая вещь, помимо утилитарных свойств, несет на себе, по выражению Петрова-Водкина, „сопровождающие утилитарность знаки“. Эти знаки — „перекличка, сигналы в потомство о бедствиях и победах, о любви и смерти, о состоянии природы и об овладении ею человеком“*. Множество смыслов прочитывается в этих сигналах, и даже, ограничиваясь, по выражению того же Петрова-Водкина, только „внешней оболочкой предмета“, „по ней и не срываясь с нее“ можно исчерпать полноту предмета**.

____________

* Петров-Водкин К. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., „Искусство“, 1970, с. 325.

** Там же, с. 534.

Предмет, созданный современным производством, во многом подвластен инерции самого производства. Проект, выйдя из рук дизайнера, обретает собственную жизнь, и чем сложнее производство, чем дальше от проектировщика его конечный результат, тем сильнее желание регламентировать, предопределить этот результат, не допустить стихийно возникающих качеств в изделии. Возникает необходимость уяснить, что же в конце концов заложено в вещи, каковы причины (происхождение) тех или иных ее свойств, осознать все возможные аспекты бытия ее формы и, основываясь на точных знаниях, предопределить уже на стадии проекта все свойства, нам необходимые, и избежать свойства нежелательные.

Задача органического учета в едином процессе проектирования различных, порой противоречивых требований достаточно сложна. Ее достижение требует изучения и знания закономерностей тех сфер производственной и общественной жизни, которые их выдвигают, и связей, которые возникают здесь. Естественно, что такое изучение гораздо более продвинуто по отношению к конструктивно-техническим факторам, достаточно четко определенным реальностью и поддающимся учету. Оттого, что от этих факторов зависит реальное бытие вещи, они практически всегда находятся в сфере внимания и в обороте проектировщиков, представляя собой как бы осознание производством себя самого, так сказать осознание изнутри. Учет только производственных требований, по существу достаточно самостоятельных, при быстроте технического прогресса и угрожающей лавине разнообразия технических возможностей, меняющих сам характер формообразующей деятельности, не может обеспечить вещам бесконфликтное сосуществование в мире, обеспечить гармоническую организацию предметной среды.

В качестве организующего требования, противостоящего „саморазвитию“ вещей, XX век, с его бешеными темпами развития промышленного производства, выдвинул идею новой эстетики — эстетики промышленных форм, эстетики предметной среды. В крут вопросов, связанных с проблемой создания вещи; наряду с функционально-конструктивными и техническими, закономерно вошли требования органичности, гармонии, эстетической доброкачественности функциональной вещи, ее красоты.

Оказалось, однако, что однозначного толкования этого нового комплекса требований нет, нет и однозначного представления о понятиях „форма“, „красота“, „функция“, „эстетическое качество“, а содержание этих понятий в сознании дизайнера целиком связано тем или иным наиболее близким ему аспектом формообразующей деятельности. Более того, оказалось, что произведения художников-конструкторов, сделанные с позиций отрицания красоты, художественного и эстетического, тем не менее не только обнаруживают свое включение в систему эстетического, но иногда являются даже определяющими в сложении эстетических представлений эпохи, в сложении стиля (так было, например, с произведениями конструктивистов и „производственников“).

Объясняя это явление, наиболее простым и логичным, казалось бы, взять за основу связь конструктивно-функционального совершенства вещи с тем чувством удовлетворения, которое эта „хорошо сделанная“ и, следовательно, хорошо работающая вещь вызывает у потребителя. Можно отождествить это чувство удовлетворения с чувством эстетического удовольствия и заключить, что вещь, вызывающая чувство такого рода, обладает эстетической формой. Эта концепция полезна, так как вызывает стремление к совершенствованию вещи, так сказать, с „рабочей“ точки зрения. Особенно важна такая позиция в период борьбы за высокое качество промышленной продукции, не случайно поэтому она в свое время получила развитие в советской науке о дизайне.

Есть и другая, по существу близкая точка зрения, признающая, что эстетическое чувство — гораздо более сложное явление, нежели простое удовольствие от вещи, „хорошо работающей“. В понятие функции в этом случае включается „общественная работа“ вещи, социальные понятия престижа, моды и пр., а понятие красоты трактуется как механизм общественной оценки этих функциональных качеств. Однако в этом случае, как и в предыдущем, остается невыявленным механизм оценки вещи, так как целый пласт отражения прошлой культуры, уже утративший прямое общественно-функциональное значение и имеющий свое бытие в сфере эстетических представлений, игнорируется.

Соответственно возникает необходимость вычленить и отдельно рассмотреть все то, что связано с возникновением эстетического переживания: представлений человека, связанных с образованием эстетического идеала, в том числе факторов, связанных с психологией восприятия.

Конечно, нельзя в этом случае полностью абстрагироваться от понятия функционального совершенства, пользы в прямом смысле; у человека довольно быстро возникает ассоциативная связь внешнего вида изделия и его полезных свойств, связь, которая перестает осознаваться, переходя в некое понятие нормы внешнего вида, которое, в свою очередь, порождает идеальное представление о наилучшей внешней форме вещи, ее красоте. Такие нормативные представления входят в сознание очень быстро, но, получив права гражданства, покидают его достаточно медленно. Во всяком случае, в наше время смена этих нормативов происходит значительно медленнее, чем смена представлений о техническом совершенстве вещи. В этой ситуации понятие эстетического совершенства той или иной вещи может „не успевать” за процессом ее усовершенствования и может оказаться абсолютно неадекватным ее функциональным качествам. Таким образом, получается, что если провести соответствующее исследование и докопаться до первичного функционального бытия того или иного элемента формы, то можно вычленить и анализировать форму эстетическую. Однако такого рода анализ лишь приближает нас к дверям таинственного бытия эстетической формы, но не открывает их. Становится еще более очевидно, что понятие эстетического совершенства включает ряд дополнительностей, не поддающихся ни прямому, ни косвенному функциональному анализу, и требует для своего выявления и исследования рассмотрения целой системы культурных связей, в которых находится сама вещь, ее потребитель и ее создатель, точнее связей, воплощенных в вещи и замыкающихся на ней.

Процесс эстетической оценки окружающего мира человеком происходит постоянно. Возможно, что в основе предпочтения, приверженности к тем или иным визуальным формам, приверженности, на которой и базируется эстетическое чувство, лежит чисто человеческая способность на основе восприятия реальной действительности вычленять в сознании идеальную форму предмета и соотносить ее с данной ему конкретной формой. Но как и почему та или иная форма получает статус идеальной? В какой-то мере этот вопрос может стать для нас более ясным, если мы обратимся к понятию художественной формы, выработанному в искусстве, так как искусство является той частью культуры, в которой отрабатываются эстетические нормы. Оставляя в стороне споры, может ли быть присуща художественная форма функциональной вещи, обратим внимание лишь на два качества, присущие всякой художественной форме, вызывающей высокую эстетическую оценку. Это, во-первых, ее визуальная цельность, обозримость, во-вторых, выраженность, т.е. содержательная направленность. „Кто-то мне сказал, говоря о Венере, — пишет Делакруа, — что, глядя на нее, видишь все сразу. Это выражение поразило меня; вот, действительно, качество, которое должно стать на первом месте; все остальное должно придти потом“*. Психологическое обоснование того хе самого дает и современный искусствовед и психолог Р. Арнхейм: „Пока образ не организован в формах, достаточно простых и достаточно ясно связанных между собой, мозг не может схватить его и остается неясным частным случаем. Только через обобщение внешнего вида удается рассматривать воображаемый предмет как вид предметов, а значит, понимать его“**.

____________

* Дневник Делакруа. М., „Искусство“, 1950, с. 315.

** Феноменология и эксперимент. — В сб.: Зрительные образы. Душанбе, изд-во Гос. ун-та Тадж. ССР, 1973.

При определении того, что прежде всего влияет на эстетическое ощущение от вещи, на первом месте, по всей вероятности, станут особенности ее внешнего вида, т.е. ее форма, воспринимаемая визуально. Эта форма, являясь „посланцем“ вещи во вне, несет в себе много смыслов функциональных и эстетических, вложенных в нее создателем вещи и привнесенных воспринимающим субъектом. Но, вспоминая „Эпиррему“ Гете, можно сказать, что внутреннее и есть внешнее, и, по всей вероятности, четкая выраженность внутреннего во вне, т.е. возможность увидеть „главный смысл вещи“, и будет одним из основных качеств эстетической формы, будь то форма природная или рукотворная.

Читая различные смыслы, заключенные в вещи, можно отчетливо представить себе, что язык ее визуальной формы чрезвычайно богат. Но если мы можем сказать о культурах прошлого, что каждая из них в рамках своих задач вырабатывала иногда на протяжении столетий тот или иной обладающий устойчивой и достаточно сложной морфологией и системой связей визуальный язык, выражающийся, скажем, в стиле, то этого нельзя сказать о культуре нашего времени с такой же определенностью. Причина, конечно, здесь не в том, что наша эпоха беднее творческими возможностями. Скорее наоборот, именно их широта, отсутствие узкой социальной обусловленности и обязательной, четко регламентированной знаковой нагрузки вещей, которую налагает, скажем, культура, определяемая каким-либо религиозным культом, обширные социальные, национальные и культурные связи современного мира, сосуществование культур различного уровня развития, технические возможности создания мира вещей и соответственно уменьшение значения каждой отдельной вещи — все это затрудняет ориентацию в мире вещей и мешает формированию „языка“ формы. Стихийно „языки” формы, конечно, как-то формируются, но не являются ни устойчивыми, ни в достаточной мере органичными, ни максимально выразительными. Большие стили постепенно мельчали, сменились „модой“, которая в свою очередь становится менее устойчивой и меняется в постоянно убыстряющемся темпе.

Все чаще высказываются опасения, что человек будет задавлен интенсивно увеличивающимся миром вещей, если не начнет сознательно компоновать его. Действительно, опасность перепроизводства вещей сосуществует с беспорядочностью, отсутствием организованности в самом стихийно формирующемся материальном мире. По отношению к этому „саморазвивающемуся множеству“ современный человек не только оказывается в положении сказочного героя, выпустившего джина из бутылки, но поставлен в еще более трудные условия невозможностью охватить, мысленно обозреть этого джина — бесчисленное множество вещей. Если попробовать учесть всю сумму материальных элементов, которые окружали когда-то первобытного человека и с которыми он имел самый непосредственный контакт, то может оказаться, что количественно его мир был не беднее нашего. Но в этом мире не существовало той дезорганизации, с которой имеем дело мы, ибо природа, этот великий организатор, компоновала все эти элементы сообразно их внутренним связям в крупные группы явлений, доступные восприятию в своей целостности.

Современному человеку некогда ждать, пока путем проб и ошибок стихийно сформируется целостность предметного мира. Он имеет все возможности делать это сознательно. Проблема создания гармоничной предметной среды — актуальнейшая проблема современности, причем гармонию здесь мы должны понимать и в смысле включения искусственной, создаваемой человеком среды в естественную, т.е. уничтожения противоречия искусственной и естественной среды, и в смысле „чистой гармонии”, т.е. достижения определенной эстетической целостности самой предметной среды.

Вопрос об эстетических качествах материального рукотворного окружения должен быть решен на высоком уровне осознания, с учетом богатейшего арсенала современной науки и культуры. До сих пор, несмотря на то, что с конца XIX в. мы имеем уже примеры рационального стилеобразования и ряд теорий общего и частного порядка, все они, исходя в основном из архитектуры, экстраполировались на мир вещей в достаточно чистом виде. В наше время такое перенесение становится все менее оправданным. Машина все реже напоминает архитектурное сооружение, новые материалы и новая техника (например, электронная) делают привычными принципиально новые решения функциональных задач. Даже в архитектуре, когда, например, оказывается возможным проектирование огромного здания с опорой на несколько точек, ревизуются выработанные ею самой законы пропорционирования, равновесия, динамики и пр. На первый план выступают несколько иные связи и законы гармонизации формы, скорее приближающиеся к законам, выработанным скульптурой и живописью.

Несмотря на очевидную родственность, дизайн и пластические искусства в практической деятельности во многом разобщены. До сих пор сфера производства и сфера „большого“ искусства сообщаются в основном на уровне более высоком, в сфере общекультурных ценностей. Внутри же каждой деятельности круг вопросов, идейных в своей основе или, наоборот, практических, носит весьма специфический характер.

Рациональная сущность дизайна, исходящая из его производственной природы, породила в свое время функционализм в чистой форме. Она же связала дизайн и с архитектурой, во многом определившей специфический подход к проектированию вещи. С развитием технических возможностей процесс формообразования приобретает известную свободу, которую дизайнер может и хочет использовать как возможность образного выражения, и средств пластического выражения, предложенных архитектурой, начинает не хватать. В этой связи особый интерес приобретает исследование изобразительного искусства как области создания новых форм, в которой отрабатываются определенные эстетические ценности. Изобразительное искусство, особенно скульптура, имеет гораздо более гибкую систему связей и равновесия, шире учитывает разнообразие возможных объемов, контуров, цвета, света и других средств пластической выразительности. Выявление под определенным углом зрения этого богатейшего арсенала возможностей — одна из первоочередных задач теории дизайна. Материал изобразительного искусства может дать неожиданно много отправных точек при решении ряда задач формообразования, связанных с проблемой визуальной организации объектов, и при решении комплексов визуальных коммуникаций. Для выражения тех или иных смыслов, концептуальных идей изобразительным искусством выработан ряд специальных визуальных языков, составляющих богатство визуальной культуры человечества. Уяснение принципов построения этих языков, характер которых органически складывался и определялся задачами времени и местом произведения искусства в его общественном бытии, а также сознательное владение этими языками значительно расширит возможности дизайна, повысит визуальную культуру проектировщика. Недостаточность знаний, отсутствие исследований, обобщающих достижения художников с точки зрения проблем дизайнерского формообразования, заставляет многих художников-конструкторов биться над „открытием Америк“, хотя богатейший опыт человечества у них под рукой.

Таким образом, если еще некоторое время тому назад архитектурные теории могли считаться достаточными для выявления закономерностей дизайнерской формы, то сейчас пришло время проделать с анализом выразительных средств изобразительного искусства работу, которая в свое время была проделана в области архитектуры.

Однако, сколь ни необходима такая работа, она может послужить лишь материалом для создания теории дизайнерского формообразования. То же можно сказать о создании эстетической теории дизайна: деятельность по созданию вещи уже выработала достаточно четкие принципы и знания, которые могут послужить основой для создания теории, отличной от эстетики пластических искусств или эстетики архитектуры. Немалую роль в этой теории будет играть проблема функционально-конструктивных достоинств вещи, ее содержательной выраженности и, наконец, вопросы, связанные с общественным бытием вещи — ее потреблением (помимо проблем социального порядка сюда войдет решение многих психологических и эргономических проблем).

Спор о примате функционально-конструктивного или художественного элемента в творчестве художника-конструктора в наше время по всей вероятности бесплоден, ибо одно есть способ выражения другого, его материализованное бытие, как форма есть бытие содержания. Человек, создающий новую вещь, в некотором смысле выступает в роли природы. Как и живой организм, новая вещь должна формой, т.е. структурой, обеспечить максимальную целесообразность. Достичь совершенства, которое достигает природа, человеку пока не дано, хотя он и создает все более емкие и целесообразные конструкции. В качестве компенсации человек выделяет в созданной вещи, как лейтмотив, тему ведущего содержания и закрепляет выраженность этого содержания в пластических моментах, признанных культурой как идеальное выражение данного содержания, как красивая форма. Развивающееся производство постоянно выдвигает новые, „неосвоенные красотой“ формы, которые включают в себя какие-то старые элементы, играющие роль носителей красоты, как нечто внешнее, несоответствующее внутреннему содержанию. Так, например, во времена „неуклюжих“ конструкций вещь делалась красивой за счет ее оформления, наложения на вынужденную форму некоего декора, не выявляющего, а скрывающего конструкцию, общепризнанную как „безобразная“. Из этого положения история нашла два выхода. С одной стороны, это постепенное включение конструктивно-технических форм в круг эстетического, когда человек учится видеть и ощущать их внутреннюю логику. „Я чувствовал на себе результаты работы с машиной: безупречная логика маховика увязывала приводными ремнями и передачами всю систему мастерской, мускулы ритмовались с ней и к такому же порядку приводили и мозговую деятельность“*, — так описывает Петров-Водкин формирующее влияние работы в механической мастерской на его творчество. С другой стороны, движение технического прогресса дает все больше возможностей манипулирования технической формой и снабжает художника-конструктора новыми выразительными средствами, что позволяет ставить вопрос о творчестве.

____________

* Петров-Водкин К. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., „Искусство“, 1970, с. 257.

Интересно проследить, как происходит эстетическая оценка, если мы имеем ряд вещей, однозначных по функциональным, конструктивным и прочим полезным параметрам. В этом случае очевидно, что эстетическая оценка выступает независимо от обязательных, поддающихся строгому учету качеств, а наше эстетическое чувство в данном случае — это особое предпочтение той или иной визуальной формы, приверженность к ней. Эстетическое качество вещи — это нечто, присутствие чего мы ясно чувствуем, что не поддается точному количественному учету и, по всей вероятности, носит объективный характер лишь отчасти, так как одна и та хе вещь в разных ситуациях может быть оценена как красивая и как некрасивая. Эстетическое переживание находит базу и в самой вещи, в пластической выраженности актуального дня нас содержания, в определенной согласованности и обусловленности ее формы, и вне вещи, т.е. в способности воспринимающего субъекта „читать“ форму, видеть эту согласованность и ощущать ее как идеальную, в способности воспринять заложенные в визуальной форме смыслы (или наделить ее своими собственными смыслами).

Визуальная форма вещи — это не только то, с чем прежде всего сталкивается человек-потребитель, но и последнее, с чем расстается человек — создатель вещи, это поле выражения дополнительных смыслов, культурных, нефункциональных в строгом понимании. Визуальная форма вещи — носитель знаковой нагрузки, и не случайно почти во всех исследованиях, посвященных анализу визуальной формы, привлекается рабочий аппарат семиотики, без которого трудно выделить и осознать все знаковые аспекты формы.

Выраженность визуальной формы по всей вероятности есть нечто большее, чем красота; возможно, именно в наше время, когда в круг осознания дизайнера включено сложное представление о дизайн-форме, о множественности и единстве ее, появились предпосылки выделения прекрасного в сфере дизайна, т.е. предпосылки для создания эстетической теории дизайна, эстетической теории создания материального мира по законам красоты.

Задача данного вступления в сборник — кратко обрисовать актуальные проблемы формообразования в их связи с проблемой эстетического. Конечно, перечень этих проблем можно продолжить, но, думается, что, наметив узловые точки их порождения, автор достигает основной цели — очертить общий круг проблем и их взаимосвязанность так, чтобы, читая статьи, можно было поставить их в этот круг, независимо от того, чему посвящена статья — вопросу сугубо теоретическому или конкретной проблеме формообразования.

Содержание

Г. Л. Демосфенова. Общеэстетические проблемы формообразования в дизайне. (Вместо введения) ... 3

В. Ф. Сидоренко. О понятии формы в дизайне ... 14

В. П. Зинченко, А. Г. Устинов. Формообразование в дизайне и вопросы визуальной культуры ... 65

А. П. Мельников. К вопросу об изучении понятия гармонии в дизайне ... 79

A. А. Рубин. Опыт построения морфологии объекта дизайна ... 87

Е. В. Сидорина. К эстетике целесообразности. (Некоторые аспекты „теории производственного искусства“ 20-х годов как эстетической концепции) ... 108

Г. Б. Минервин. Формообразование в художественном конструировании ... 147

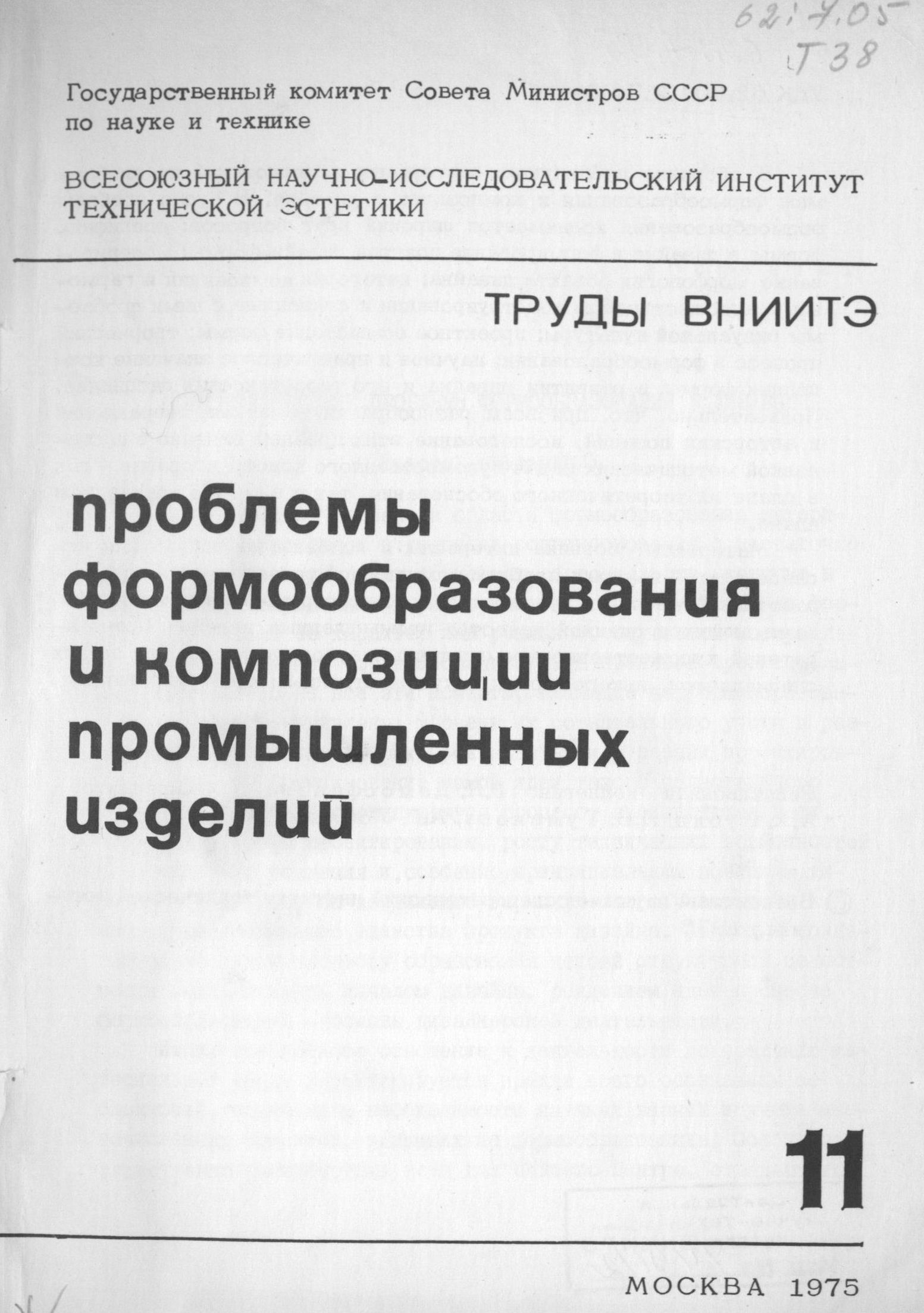

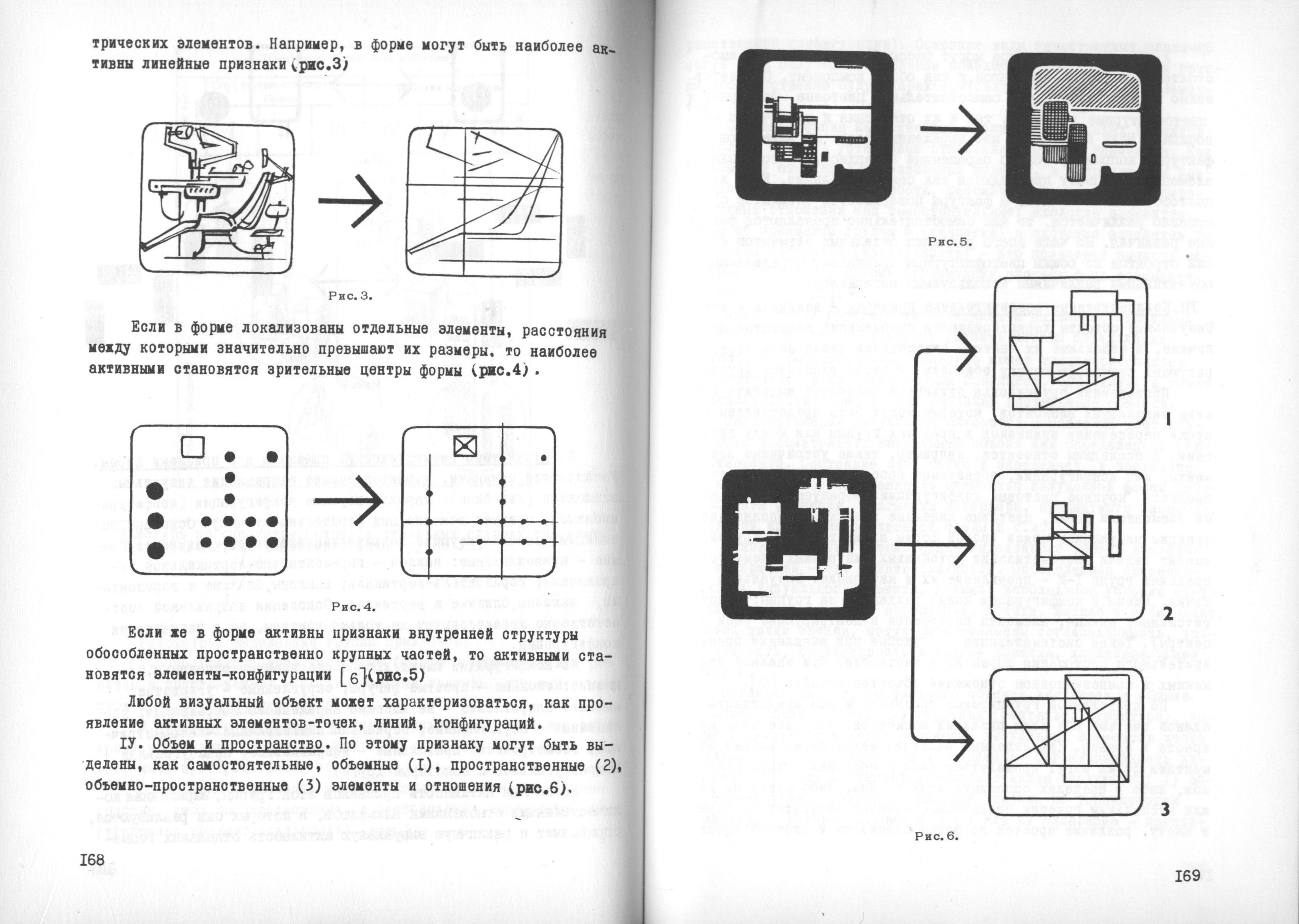

Г. Ю. Сомов. Визуальная организация объекта проектирования ... 164

И. Я. Герасименко. Композиционные возможности технологии ... 178

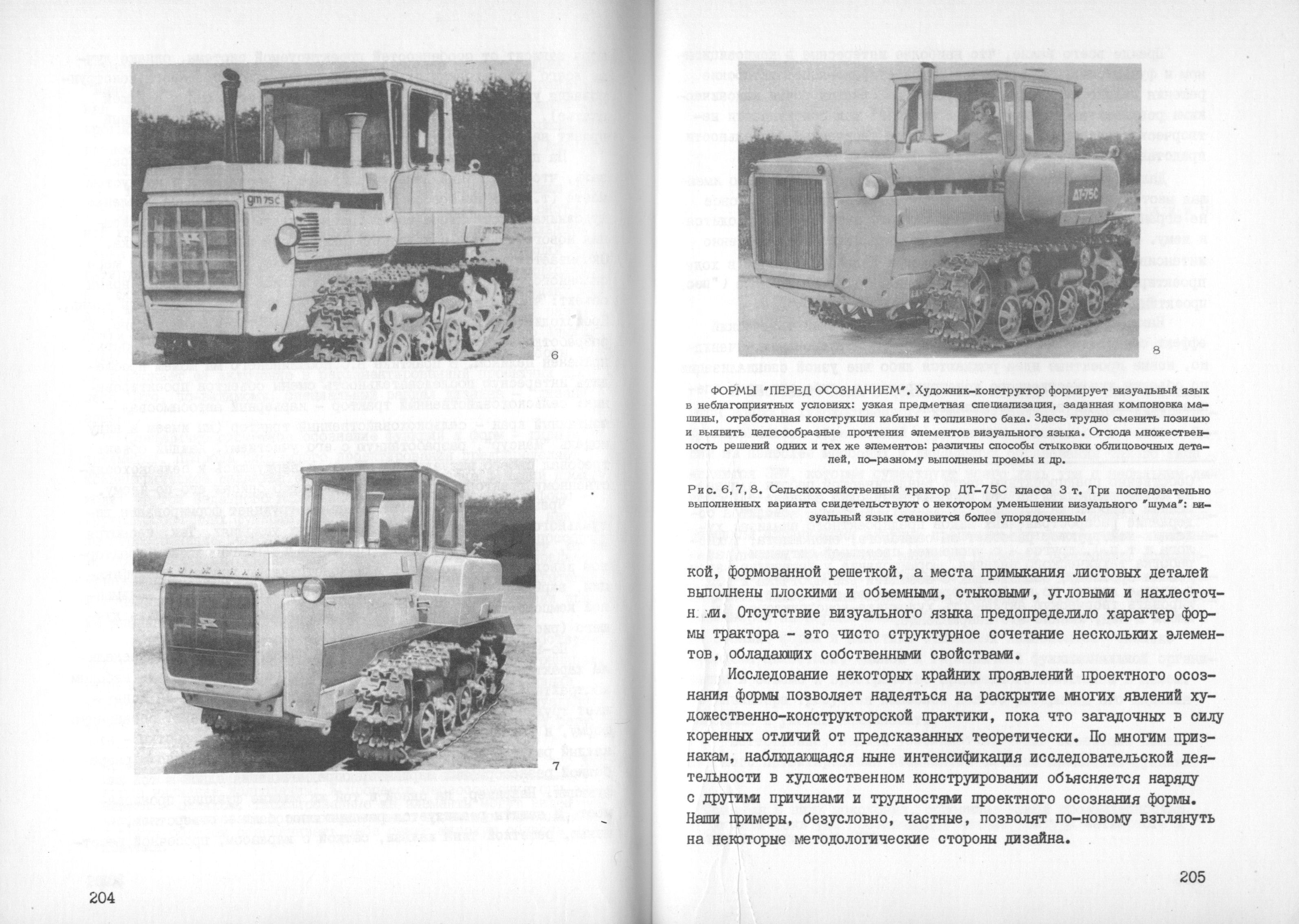

B. И. Пузанов. Проектное осознание формы ... 188

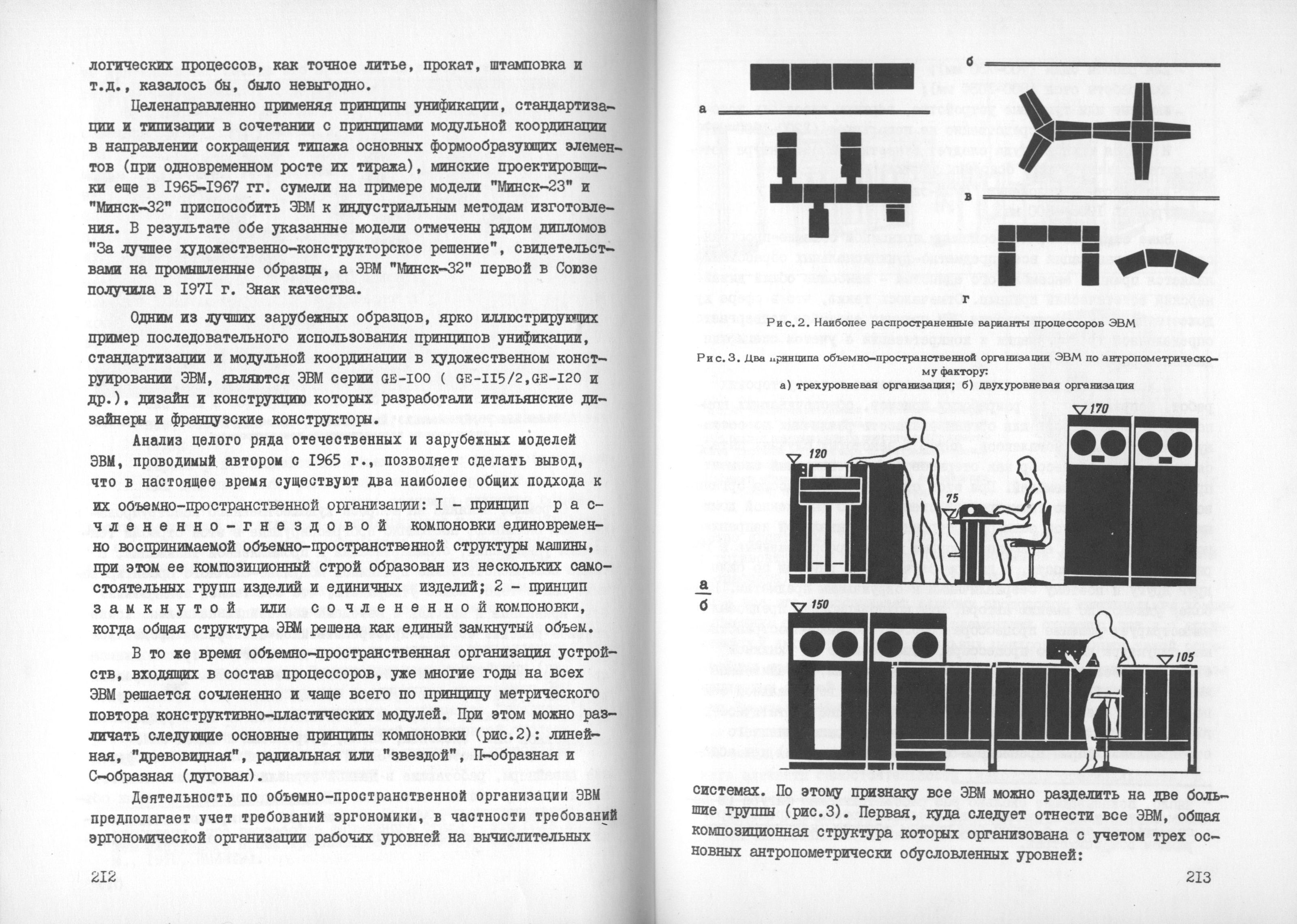

Ю. Н. Галкин. К проблеме гармоничной объемно-пространственной организации ЭВМ как сложных предметно-функциональных образований ... 207

Г. Г. Муравьев. Технологический фактор построения дизайн-формы ... 217

Примеры страниц

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 112 МБ)

11 ноября 2025, 11:39

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий