|

|

Елена Данько. С. В. ЧЕХОНИН

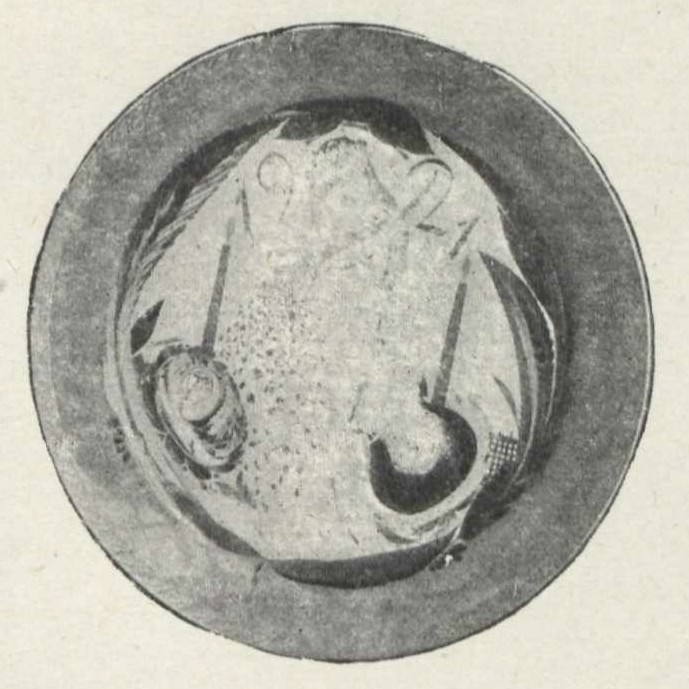

Тарелка «Кто не с нами, тот против нас». С. В. Чехонин. Государственный фарфоровый завод. 1919 год. Источник фото: shm.ru

ЕЛЕНА ДАНЬКОС. В. ЧЕХОНИН

Всякий, кто более или менее внимательно относился к зрительным впечатлениям, проходя по улицам послереволюционного Петрограда в годы блокады, гражданской войны и разрухи, — помнит, конечно, разрушающиеся дома, запустелые прорастающие травой площади, голодных, необутых людей на измызганных тротуарах, — но помнит, конечно, и виденные им в окнах книжных магазинов, на плакатах, на зданиях, на чашках и блюдах фарфоровой витрины на Невском то безукоризненно четкие, то бесконечно нежные графические рисунки С. В. Чехонина. Чехонинские розы, листья и травы неразрывно связаны в зрительном воспоминании с Петроградом первых послереволюционных лет. Они завивались в венки вокруг портретов вождей времени, они украшали плавные буквы лозунгов, за которые боролся и страдал город. Тяжелые в материальном и нравственном отношениях годы, многих художников заставившие прервать работу или понизить ее интенсивность, были для С. В. Чехонина временем усиленной и плодовитой работы, вынесшей его произведения на улицу, в дом, в витрину, в газету, потому что, как художник, Чехонин неразрывно связан с жизнью и активным участием в ней.

Отвлеченность графики, ее книжность, ее оценка и понимание узким кругом утонченных читателей книг оказались кажущимися. Сергей Васильевич Чехонин — график pur sang воспринял и отразил современность. Калашниковские амбары за Невской заставой до сих пор сохраняют на себе эмблемы и лозунги, написанные им здесь к первой годовщине Октябрьской революции. Им же был исполнен ряд плакатов к открытию первых домов отдыха в 1920 году, им же были даны проекты: герба РСФСР, почтовых марок, бумажных и серебряных денег, эскизы тарелок, блюд и чашек с революционными лозунгами для Государственного фарфорового завода, не говоря уже о постоянной работе для печати.

Это — по содержанию; а по самому приему творчества С. В. Чехонин, может быть, еще неразрывнее связан с жизнью¹). Его творческая работа неотделима от техники, от материала и орудий производства, от сил и возможностей, заключенных в материи и ждущих художника, чтобы быть вызванными к жизни.

____________

¹) Отдавая должное деятельности С. В. Чехонина в годы революции, как одного из первых примкнувших к нам художников, редакция сборника, тем не менее, не может разделять окончательно взглядов автора статьи на „современность“ и „активность“ искусства Чехонина. С. В. Чехонин по всему своему художественному мировоззрению принадлежит все же старому, эпохе стилистических увлечений и эстетства второго поколения „Мира Искусства“. Недаром его проекты денег, марок и гербов так и не были осуществлены. Примечание редакции.

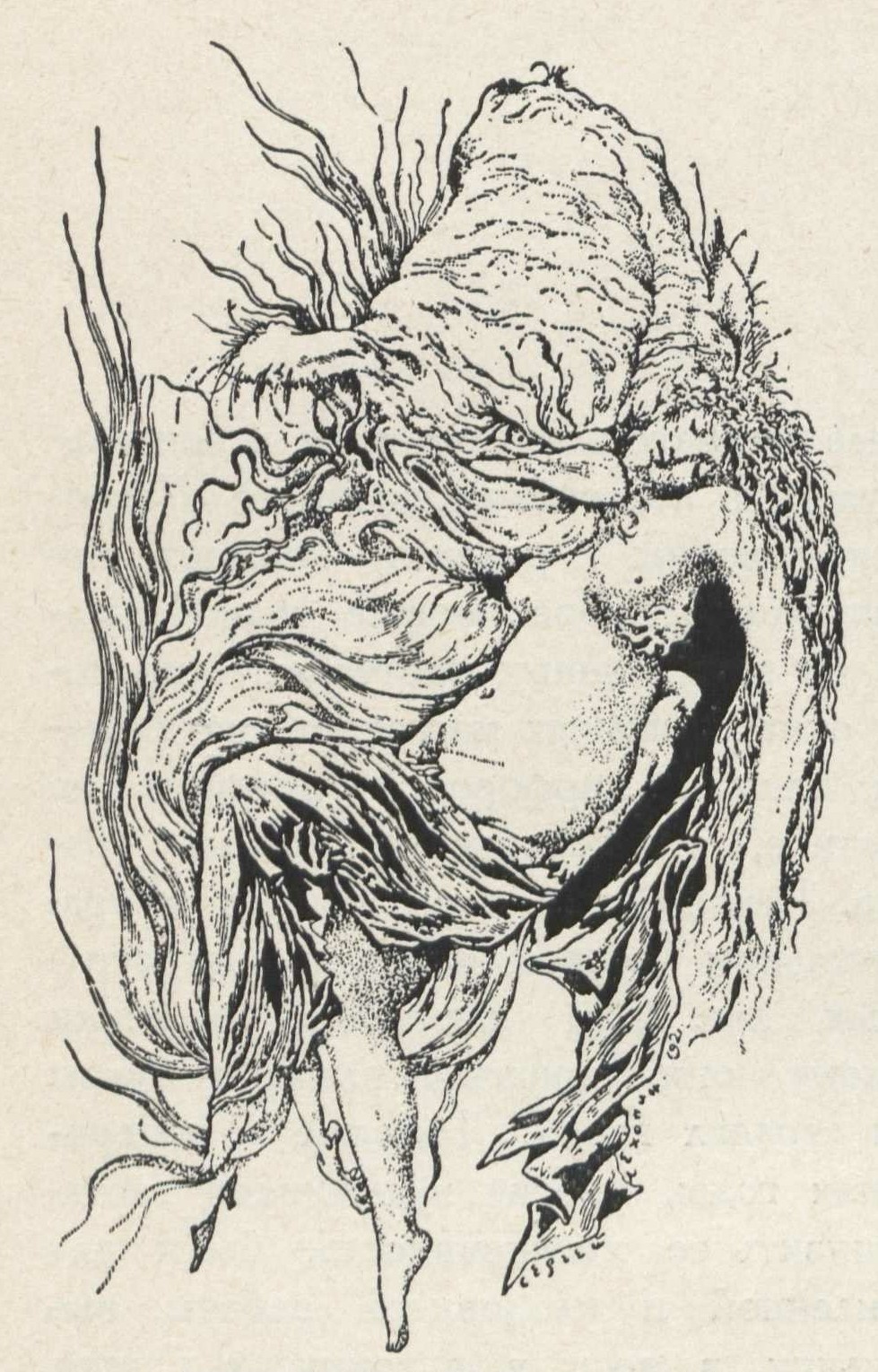

Иллюстрация к „Руслану и Людмиле“.

Техника. О ней много говорили и много спорили. Ее подчас (например в живописи по фарфору) отожествляли с продуктом буржуазных требований к искусству — с застылостью традиционных форм, противопоставляя ей непосредственный художественный импульс, нашедший себе выражение в форме, краске, линии — пускай безотчетно, пускай с пренебрежением к традиционному использованию материала, но зато с подлинным творческим исканием, с подлинной жизнью.

Титульный лист из книги „Современная русская графика“.

И то и другое, конечно, — абстракция, деление нераздельного художественного произведения, культивирование одной его части за счет другой. Чехонин работает над материалом не только для того, чтобы победить его и заставить исполнять свою волю (например фарфор можно расписать под дерево или под камень до полной иллюзии), но и для того, чтобы найти и выявить его самые выразительные свойства, определить материал орудиями производства.

Чехонинская графика. — Виньетка. — Фантастические цветы, свисающие листья и травы. Сочетание белых и черных пятен и сероватого полутона, образованного штриховкой или пунктиром — всегда строго конструктивно; прежде всего, это — графика кисти, графика мазка.

Самые тонкие и отточенные рисунки Чехонина сделаны кистью. Кажется, что общая композиция рисунка родилась из классически-плавного движения руки, вооруженной кистью, а дугообразно повисшие или легко взметнувшиеся кверху листья — не что иное, как только удары кистью, игра мазков под мастерской рукой, использование мазка в силе его нажима и направлении.

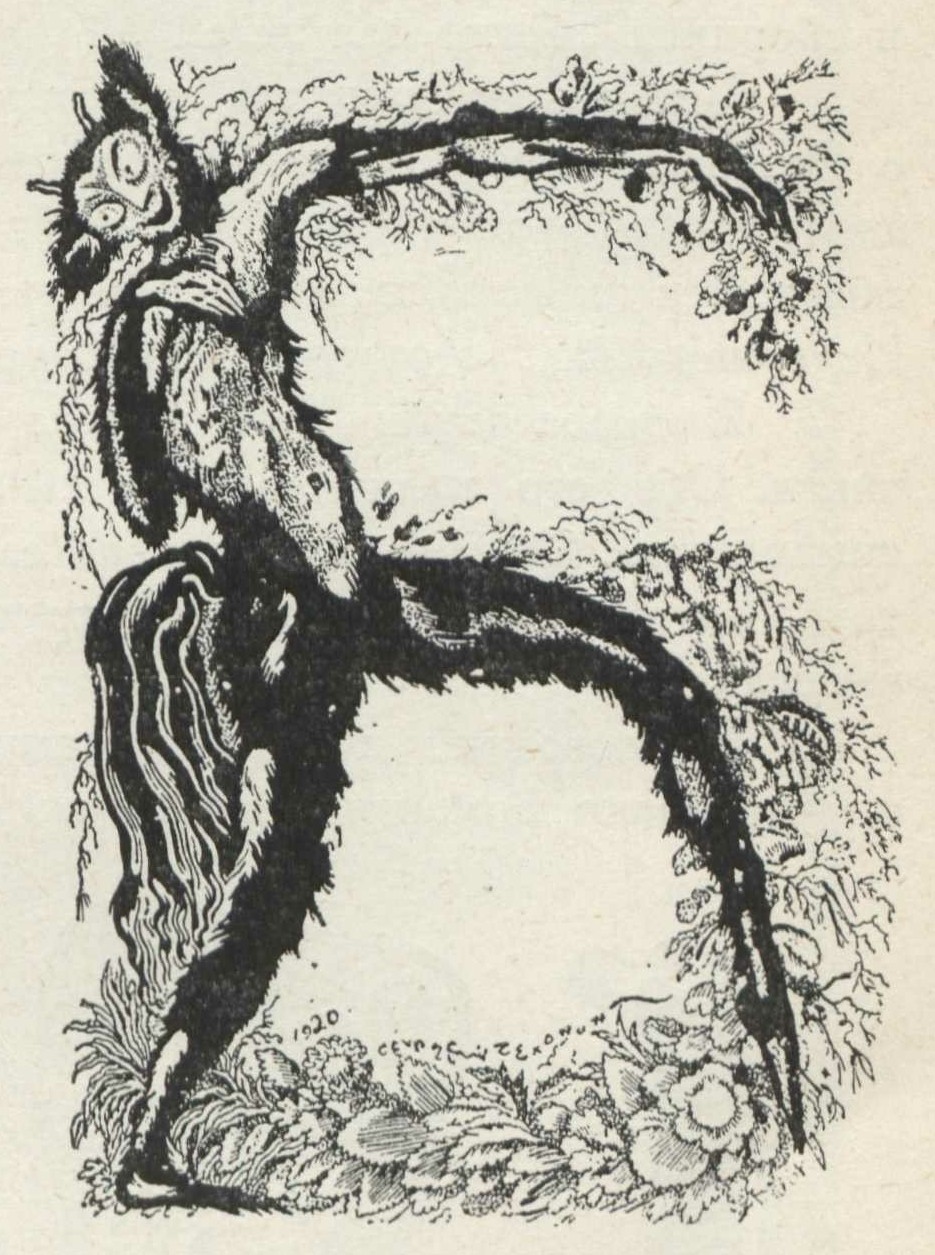

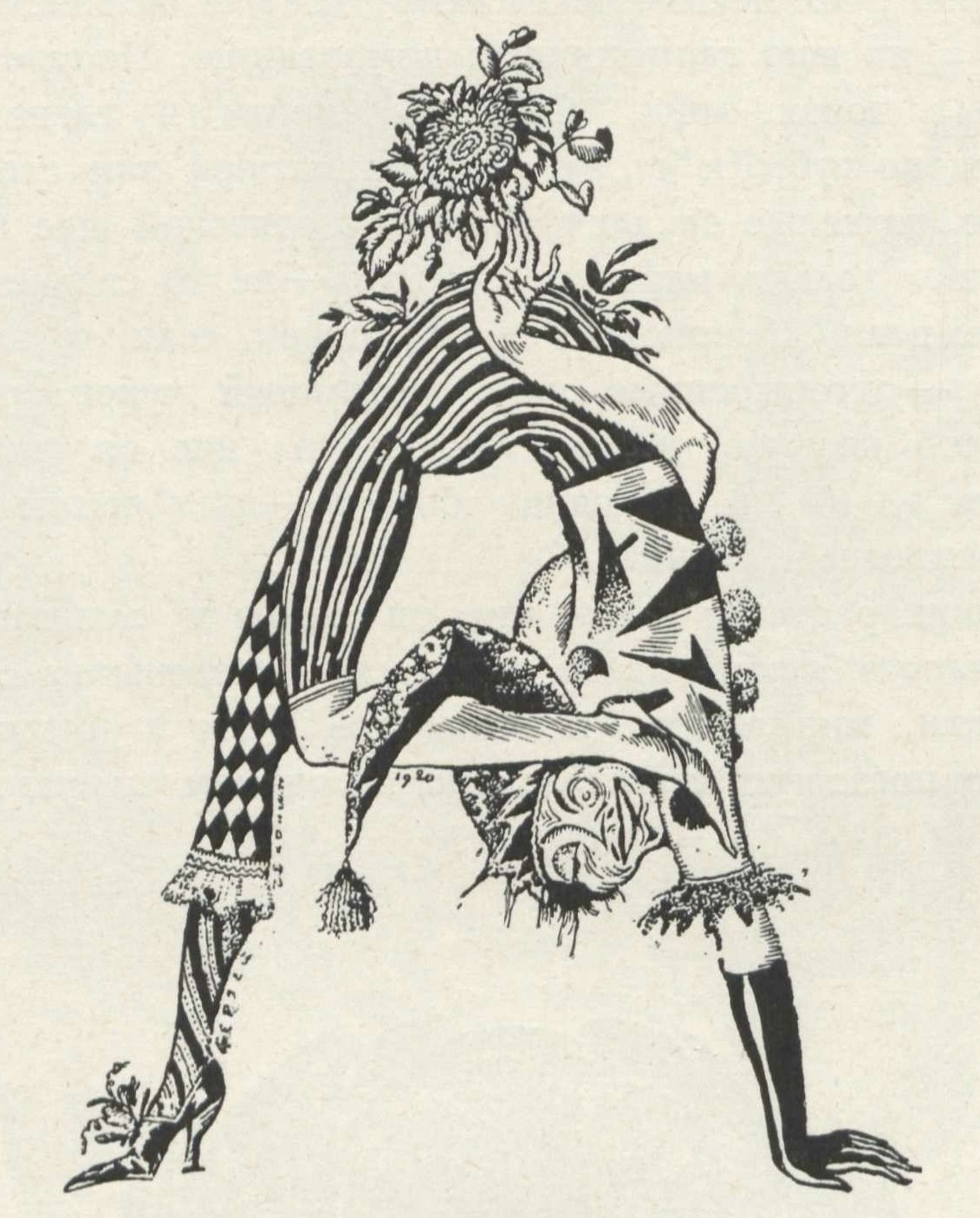

Буква „Б“ из „Сказочной азбуки“.

Кажется, что цветок, лист, чаша — только предлоги для художника, чтобы любовно провести тот или иной мазок. С этой точки зрения орнаменты Чехонина (хотя бы цветочные) могут восприниматься как беспредметная игра белого и черного, — игра переплетающихся линий. Поэтому легок и незаметен его переход к чисто беспредметной графике. Она родилась из эффектов наложения на бумагу черных пятен туши.

Если же мы посмотрим на его орнаментальную графику „предметно“, мы увидим не только любовь к мазку, но и равную любовь к цветку, камню, человеческому лицу — всему, что служит предлогом для мазка. Цветы — причудливые и сказочные — рисованы безукоризненно; лица — всегда строго портретны.

Эта любовь, вернее, первоначальный художественный импульс, разработанный художником в образе и в технике, связует части рисунка в одно целое, делает технику живой, сообщает каждому маленькому рисунку подлинную конструктивную гармонию. Искусство и ремесло вместе. Не только красочное и линейное искание — но деланье вещи; не только графический портрет — но обложка для книги; не только иллюстрация к тексту — но украшенная страница. Над книгой Чехонин работает много и внимательно. Рисунок подготовлен для воспроизведения в печати, орнаментальные украшения указывают на содержание книги. Его обложки — богатые по пятнам, заполняющим почти всю поверхность листа: обложка для журнала „Пламя“, обложка для журнала Фото-Кино-Отдела с фигурой рабочего в центре рисунка, обложка для журнала „Москва“. Обложки с особой подчеркнутостью шрифтов заглавий: для книги „Фауст и Город“ (декоративность шрифта), для книги о Государственном фарфоровом заводе, для журнала „Аргонавты“, для книги Фреймана „История ex libris’a“, для сборника II Конгресса III Интернационала, для Всеобщего Календаря на 1923 год, для книги Н. Евреинова „Что такое театр“, для „Еврейской Летописи“ и сборника „Театр для детей“.

Заставка из книги „Фарфор Государственного завода“.

Чехониным дан ряд обложек с портретами для монографий: о Станиславском, Качалове, Немировиче-Данченко и Горьком; серия портретных обложек к монографиям великих музыкантов и превосходная обложка к книге Зиновьева „Мировая революция и Коммунистический Интернационал“ с силуэтным портретом автора на золотом фоне.

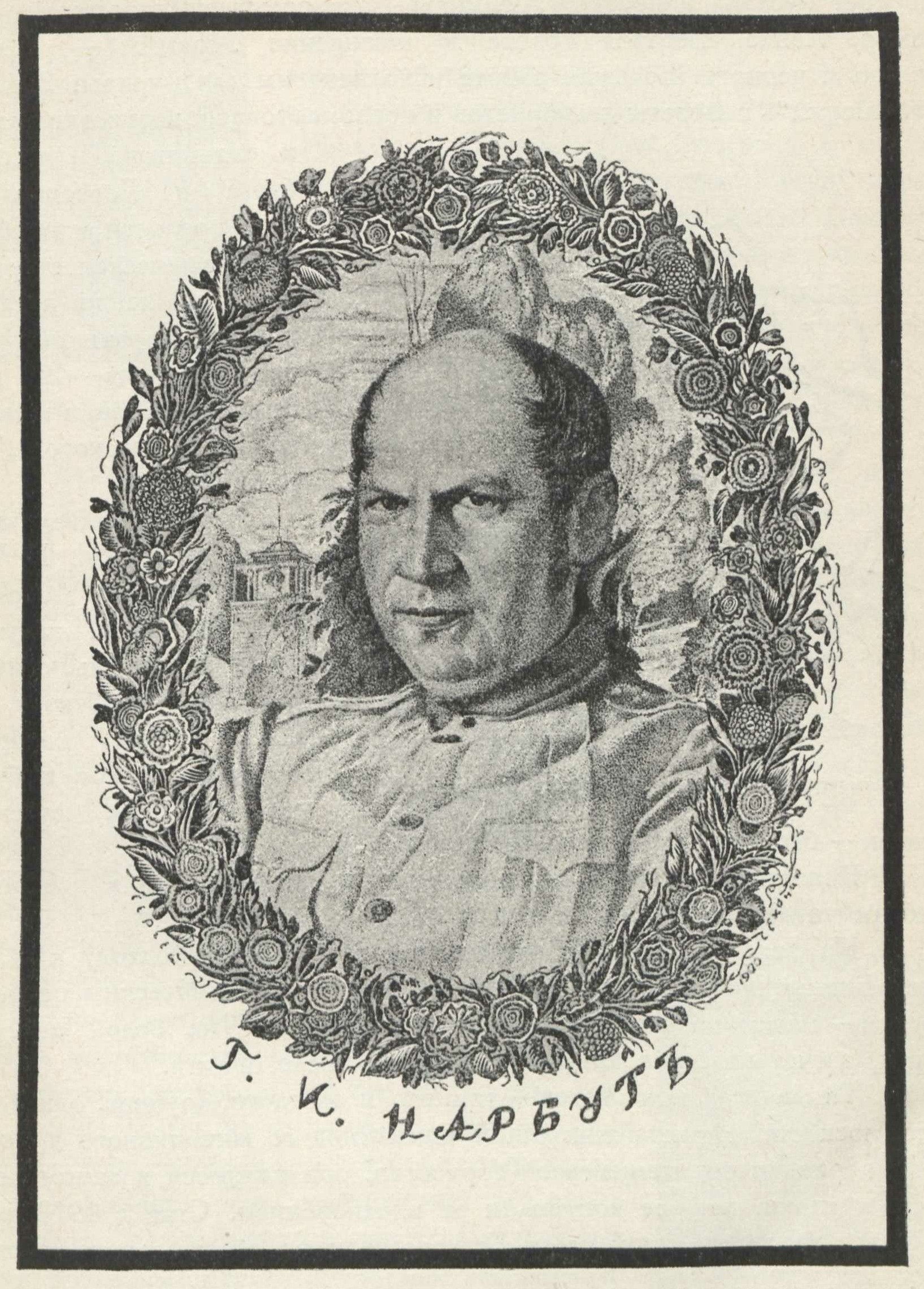

ПОРТРЕТ Г. И. НАРБУТА.

В иллюстрации Чехонин сказывается, как любовный читатель книги. Обе его иллюстрации к „Фаусту и Городу“ Луначарского — символичны. Одна — огненный ангел, сыплющий молнии над городом труб, другая — мощная фигура труда, на фоне гигантских построек высекающая в камне нежный узор украшения.

Иллюстрации к заграничному изданию „Руслана и Людмилы“ подчеркивают романтику этой поэмы классичностью форм и линий. Портрет Руслана и портрет Людмилы — акварельные миниатюры. Черномор, Наина, мертвая голова и похищение Людмилы — графика белого и черного. Большая работа исполнена им для журнала „Музей Революции“: портреты декабристов и первомартовцев, зарисовки камер и казематов Шлиссельбурга и Петропавловской крепости и вообще вся графическая сторона книги. Одна из последних иллюстративных работ Чехонина — 25 рисунков и обложка к сказке К. Чуковского „Тараканище“¹).

____________

¹) Писалось в 1923 году. С тех пор С. Чехониным сделано не мало новых графических работ, иллюстраций и обложек. Художник неустанно работает как в области собственно графики, так и по разрисовке фарфора в своем ныне уже окончательно установившемся стиле. Примечание редакции.

Иллюстрация к сказке К. Чуковского „Тараканище“.

Как любитель книги и печати, С. В. Чехонин — знаток шрифтов. Им была задумана и частью выполнена сказочная азбука, каждую букву которой образует какое-нибудь существо из русских сказок — бес, водяной, мохнач, шишига и др.

Виньетки Чехонина многочисленны и разнообразны и известны многим читателям русской книги и русского журнала.

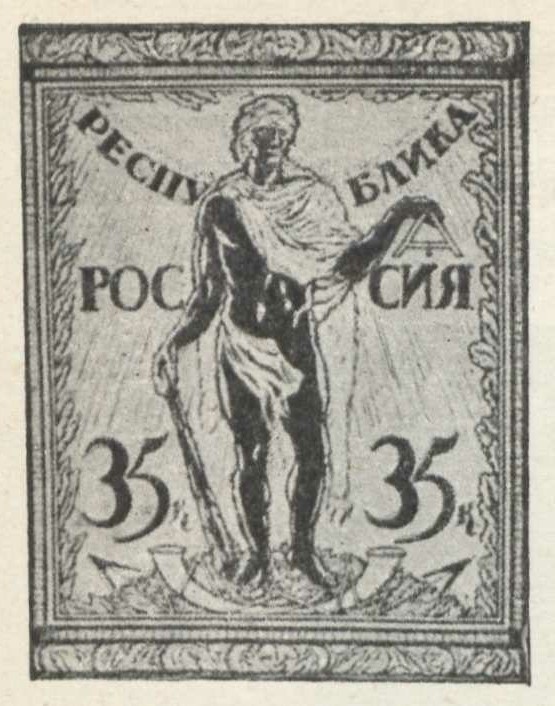

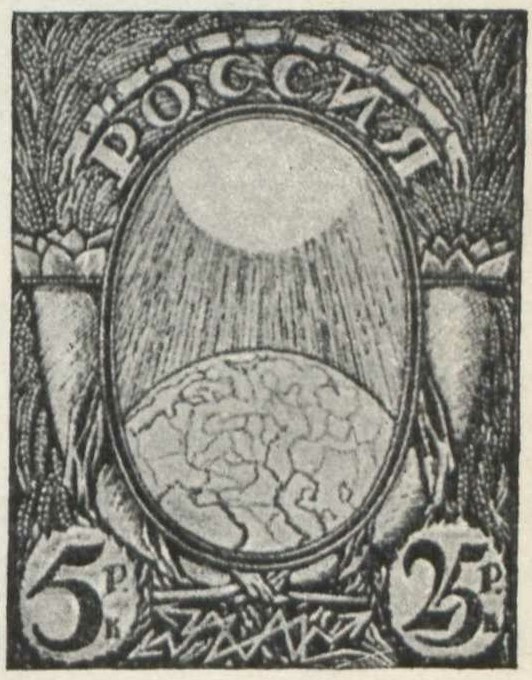

Проект почтовой марки.

На фарфоре Чехонин остается верным своему подходу к художественному произведению. Та же любовь к его техническим особенностям — мазку по фарфору, прозрачности краски на белой поверхности, расчет на сплав краски с глазурью после обжига.

Та же игра контрастов — темного и светлого, крупных однотонных плоскостей и тончайших линий, примитивного живописного приема и неподражаемого изящества. Творчество, рождающееся в самом процессе техники, под ее контролем и вдохновением. Став в 1918 году во главе художественной части Государственного фарфорового завода, С. В. Чехонин не только дал ряд эскизов для фарфора, но сам исполнил большое количество вещей непосредственно на фарфоре, без предварительного рисунка. Так были сделаны блюда: „Печаль“, „Скорбь“ (для аукциона в пользу голодающих Поволжья), тарелка „Весна“ и ряд чашек. Изобретатель — он ищет новых способов техники, пробует на фарфоре лаки и эмали, для ускорения производства заменяет живопись контурным рисунком, только расцвеченным красками (массовый заказ на столовые и чайные сервизы для больших ленинградских отелей, исполненный заводом в 1922 году).

Блюдо „Печаль“.

Белизна фарфора белее листа бумаги, а черная глянцевитая краска чернее пятна туши. Чехонин переносит на фарфор свои рисунки blanc et noir¹), вкрапливая в них золото и серебро, обработанные с необычайным мастерством. На матовой поверхности золота или серебра он гравирует нежные и четкие узоры. Эта техника (в производстве — цировка), требующая особой твердости руки и безошибочности глаза, доведена им до совершенства.

____________

¹) Черное и белое.

Проект почтовой марки.

От фарфора Чехонин, искатель совершенной техники, естественно, переходит к финифти, — искусству не столь декоративному, но более интимному и открывающему новые возможности — в силу самой нежности и чуткости материала. И тут мы видим тот же подход — игру на слияние красок с эмалью через огонь, прозрачные тона, получающиеся от вкрапливанья почти неуловимым для глаза пунктиром одной краски в другую. Следующий этап — материал еще более чуткий: миниатюра акварелью на пергаменте. Абсолютное портретное сходство, почти реалистическая форма, воздух, свет. Но задача чистой живописи на втором плане, а на первом — орнаментальное разрешение композиции. Его миниатюра на финифти — миниатюра, доведенная до предела (портрет на пластинке, иногда величиной с ноготь мизинца); когда смотришь на нее вблизи, заставляет забывать о своих размерах. Будто из окошечка в удивительно ясный и прозрачный мир, где особенно грациозно располагаются деревья, листья и облака, смотрит живое лицо, окруженное воздухом. А если смотреть поодаль — это красивая сияющая красками ювелирная вещица для пальца руки или ворота платья. По финифти Чехониным исполнены портреты: Степановой, Андрониковой, Мухина, пианиста Закка и его жены, портрет жены художника, приобретенный Русским Музеем, и др.

Блюдо „Скорбь“.

На пергаменте он исполнил миниатюры Ленина и Зиновьева, находящиеся в Сборнике II Конгресса III Интернационала.

Тарелка.

Книжный знак И. И Лазаревского.

Nulla dies sine linea (ни одного дня без линии) — эти слова Плиния могли бы быть девизом С. В. Чехонина. Родившись в 1878 году в Новгородской губернии, он рано начинает рисовать. Мальчиком 8 лет он попадает к помещику Новгородской губ. М. А. Струговщикову, в доме которого видит коллекции картин, гравюр, старого фарфора и большую библиотеку. 15 лет с рекомендательным письмом от М. А. Струговщикова к Д. В. Григоровичу (директору Училища Поощрения Художеств) он едет учиться в тогдашний Петербург. Недостаток средств не позволяет ему жить здесь постоянно. Поступив в Училище Поощрения Художеств, он вскоре уезжает обратно в деревню, периодически возвращается в Петербург и учится в школе Штиглица. Периодически работает на кузнецовской фарфоровой фабрике и, наконец, поступает конторщиком на Николаевскую ж. д., где служит в течение двух лет, не бросая однакоже рисования. В это время знакомится с семьей Глеба Успенского (в Чудове, Новг. губ.), где встречается с Серовым, Манганари, Желтовским и др. молодыми художниками. Бросает службу и переезжает в Петербург, поступает в Тенишевское училище, в мастерскую Репина. После закрытия этой мастерской вместе с группой молодых художников организует „Свободную мастерскую“ на Васильевском острове, просуществовавшую пять лет. В этот период исполняет работы для архитекторов по внутреннему украшению комнат. Первая самостоятельная работа С. В. Чехонина — участие в отделке гостиницы Метрополь в Москве. Майоликовое панно на фасаде исполнялось им в Абрамцеве у С. Мамонтова. Это была первая встреча с керамикой, и в этот период трехлетней жизни в Москве определилась и выявилась физиономия его творчества и план последующей работы. В Москве он знакомится с Сапуновым, Судейкиным, Кузнецовым, Борисовым-Мусатовым. По возвращении в Петербург сближается с группой „Мир Искусства“ и одновременно начинает работать для книги. В 1913 году он принимает участие в устройстве Всероссийской Кустарной Выставки, после которой поступает на службу в Министерство Земледелия как специалист по кустарному искусству в его отраслях: мебельной, ковровой и финифти.

Книжный знак художника.

Получает заведывание Ростовской кустарной школой и в Ростове занимается финифтью, изучая ее старинные образцы по соборам и церквам Ростова. В эпоху революции становится членом коллегии ИЗО и принимает на себя руководство художественной частью Государственного фарфорового завода.

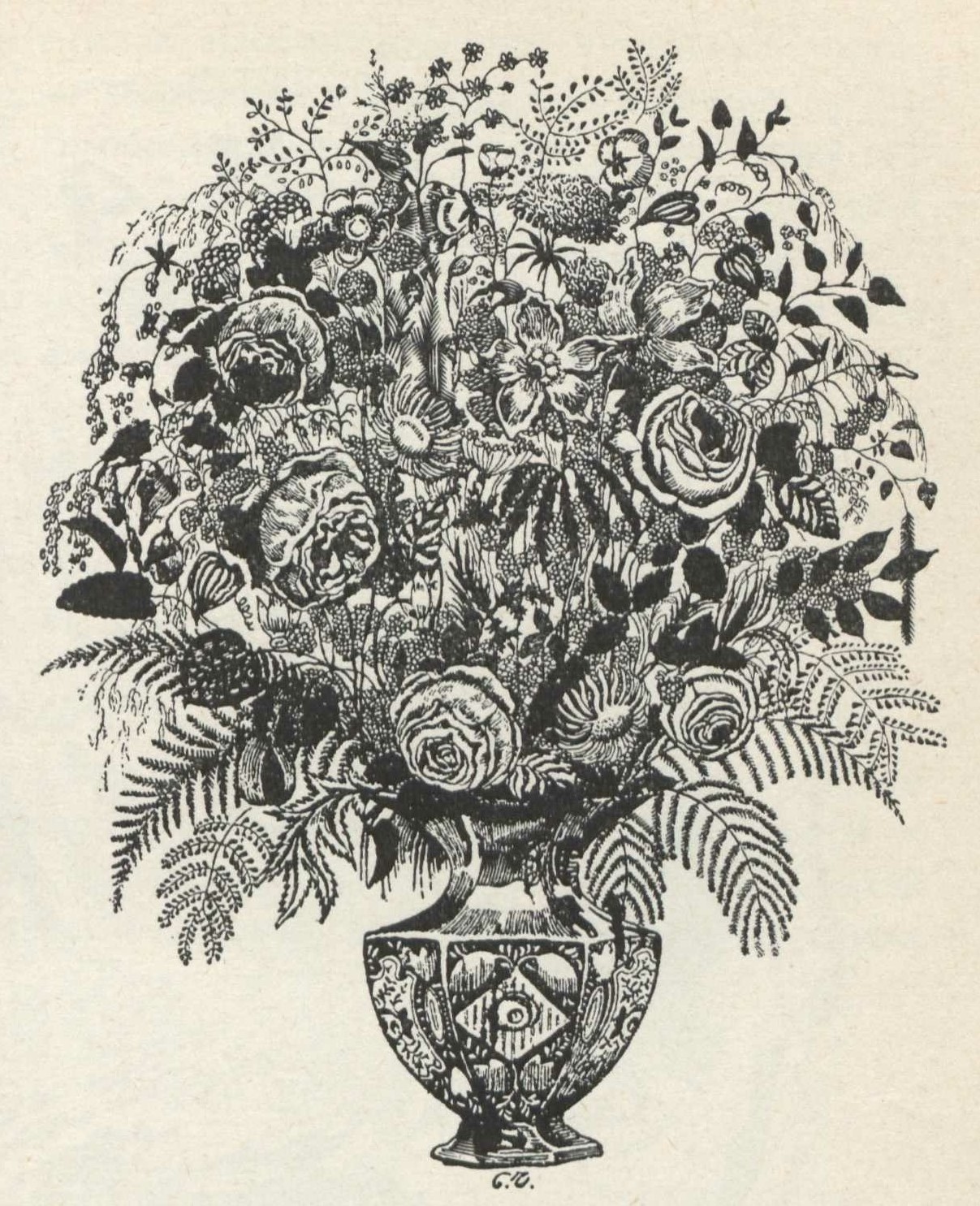

Цветы.

Цветы.

Работа С. В. Чехонина — непрерывный творческий поток. Его орнаментальные источники — русские ткани, керамика, лубок, персидские узоры, икона, эмали XVIII века, претворенные и переработанные индивидуальностью художника, а источник творчества — жизнь. Он остро переживает и русский пейзаж, и русскую сказку, и прочитанную книгу, и современность.

Фронтиспис журнала „Аргонавты“.

Ведун лесных трав и мхов, населяющий пни косматыми существами, мудрый наблюдатель человеческого лица, — он приводит к радости глаза все, что ни изображает. Ужасны лица голодающих на блюде „Скорбь“, но нельзя не засмотреться на нежность, с которой они писаны, и на всю гармоничную композицию. Портрет старухи — в зеленоватых тонах лица, близость смерти и тления, чуть-чуть окрашены только губы и глаза, — но миниатюра так стройна и прозрачна, но помертвелые складки кожи на старческой шее прекрасны — они напоминают только мертвую природу — не то скалистый пейзаж, не то лунные поля. „Черномор“ — чудовищен, если с ним повстречаться наяву, — оттопыренные уши, уродливый череп, руки с присосками вместо пальцев, но он смотрит на нас из плана чехонинского искусства, и его страшная борода — прекрасный поток тончайших и грациозных линий.

Художник радуется тому, что он видит и слышит, — и в этой беспечной радости выбрасывает миру свои маленькие сокровища — рисунки, чашки, миниатюры, где подпись мелким бисером „Сергей Чехонин“, как последний штрих, замыкает орнаментальную композицию.

Буква „А“ из „Сказочной азбуки“.

1 октября 2025, 23:04

0 комментариев

|

Партнёры

|

Комментарии

Добавить комментарий